2,49 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: BookRix

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Deutsch

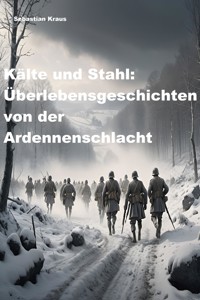

Der Kessel von Demjansk war eine der brutalsten und zugleich strategisch bedeutsamsten Schlachten des Zweiten Weltkriegs an der Ostfront. Eingekesselt im eisigen russischen Winter kämpften über 100.000 deutsche Soldaten der 16. Armee monatelang ums Überleben – unter ständigem Beschuss der Roten Armee, geplagt von Hunger, Krankheiten und extremer Kälte. Während Stalingrad als der große Wendepunkt des Krieges in die Geschichte einging, blieb Demjansk oft nur eine Randnotiz. Dabei war die Schlacht ein Vorbote der Katastrophe: Hier testete die Wehrmacht erstmals die Luftversorgung eines eingeschlossenen Heeres, eine Strategie, die in Stalingrad in die Katastrophe führte.

Dieses Buch liefert eine faktenbasierte, tiefgehende Analyse der Ereignisse: von der sowjetischen Winteroffensive und der dramatischen Einkesselung über die verzweifelten deutschen Verteidigungsstrategien bis hin zu den Entsatzoperationen und den verheerenden Verlusten auf beiden Seiten. Es beleuchtet die militärische, strategische und menschliche Dimension dieses weitgehend vergessenen Kapitels des Krieges und hinterfragt, warum Demjansk trotz seiner Bedeutung aus dem kollektiven Gedächtnis verschwand.

Basierend auf zeitgenössischen Dokumenten, Augenzeugenberichten und neuesten Forschungserkenntnissen ist

„Demjansk 1942: Der vergessene Kesselkrieg“ ein unverzichtbares Werk für alle, die sich für die Geschichte des Zweiten Weltkriegs und die Realität des Krieges an der Ostfront interessieren.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Demjansk 1942

Inhaltsverzeichnis

Buchanfang

Demjansk 1942: Der vergessene Kesselkrieg

von

Sebastian Kraus

Teil I: Der Weg in die Katastrophe

Der deutsche Vormarsch auf die OstfrontDie Heeresgruppe Nord und ihre strategische LageDie sowjetische Winteroffensive beginntEinkesselung: Die Schlinge zieht sich zuErste Reaktionen im OKH und bei der 16. ArmeeDie Rolle der Luftwaffe: Hoffnung oder Illusion?Der Kampf um Nachschub: Versorgung aus der LuftLeben und Überleben im KesselSowjetische Angriffspläne auf den eingeschlossenen BrückenkopfDer deutsche Verteidigungsring: Taktik und TerrainTeil II: Krieg im Kessel

Die erbarmungslose WinterhöllePartisanen und sowjetische StoßtruppenDer tägliche Überlebenskampf der SoldatenHunger, Krankheiten und der Feind im NackenDie Schlacht um Cholm: Ein weiteres DramaWaffen, Munition und NachschubmangelSowjetische Artillerie: Dauerbeschuss und NervenkriegNahkämpfe im Schnee: Häuser- und StellungskämpfeWintertarnung und Kriegslist: Taktiken im KesselDie psychische Belastung der SoldatenTeil III: Der Versuch der Entlastung

Hitlers Entscheidung: Halten um jeden PreisDer Kampf der Luftwaffe: Erfolg oder Fehlschlag?Die sowjetische Umklammerung verstärkt sichEntsatzoperationen: Unternehmen „Brückenkopf“Die Rolle von General Seydlitz-KurzbachPanzer im Schnee: Der Kampf um die NachschubwegeDie dramatische Rettung durch die 3. SS-Division „Totenkopf“Der Durchbruch – Flucht oder strategischer Rückzug?Die Kosten des Überlebens: Verluste und OpferDie Rote Armee lernt aus ihren FehlernTeil IV: Nachspiel und Folgen

Die Auswirkungen auf die deutsche KriegführungLektionen aus Demjansk: Vorbote von Stalingrad?Die Propaganda des Kessels: Heldenmythos oder Tragödie?Deutsche und sowjetische Kriegsgefangene nach DemjanskDas Schicksal der beteiligten DivisionenSowjetische Strategien nach dem KesselkriegErinnerungskultur: Wie Demjansk in Vergessenheit gerietDer Kesselkrieg in Memoiren und BerichtenArchäologie und Relikte: Spurensuche im ehemaligen SchlachtfeldDie militärhistorische Bedeutung der SchlachtQuellenlage und Forschung: Was wir heute wissenSchlusswort: Das vergessene Drama von DemjanskKapitel 1: Der deutsche Vormarsch auf die Ostfront

Der Beginn des deutschen Vormarsches auf die Ostfront im Jahr 1941 war ein entscheidender Moment im Verlauf des Zweiten Weltkriegs. Nachdem die Wehrmacht die Westfront in Europa weitgehend gesichert hatte, richtete sich die volle Aufmerksamkeit auf die größte militärische Herausforderung des Krieges: den Angriff auf die Sowjetunion. Dieser sollte nicht nur den Krieg auf dem Kontinent endgültig entscheiden, sondern auch die Schaffung von „Lebensraum im Osten“ ermöglichen, ein zentrales Ziel der nationalsozialistischen Ideologie. Doch was als blitzschneller Krieg geplant war, entwickelte sich zu einem erbitterten und langwierigen Konflikt, der die Wehrmacht bis an ihre Grenzen und darüber hinaus treiben sollte.

Am 22. Juni 1941 begann mit dem Übergriff auf die Sowjetunion die Operation „Barbarossa“. Dieser Angriff war der größte Feldzug, den die Wehrmacht je durchgeführt hatte. In der Frühphase des Krieges in der Sowjetunion sollte ein Zusammenschluss von drei Armeen, die aus der Heeresgruppe Nord, Heeresgruppe Mitte und Heeresgruppe Süd bestanden, die gigantische Fläche des sowjetischen Territoriums überrollen und die entscheidenden sowjetischen Städte erobern. Für die Heeresgruppe Nord war der Angriff auf die sowjetischen Truppen im Baltikum und Nordwestrussland vorgesehen, mit dem Hauptziel, Leningrad (das heutige St. Petersburg) zu erreichen und die sowjetischen Kräfte dort zu zerschlagen.

Doch bevor es zu den dramatischen Kämpfen um Demjansk kommen konnte, musste die Wehrmacht ein riesiges Gebiet durchqueren. Der Weg führte von den baltischen Staaten bis tief in das russische Hinterland. Die Wehrmacht hatte sich vorgenommen, die Front schnell zu durchbrechen und die sowjetischen Verteidigungsanlagen und Truppenstellungen zu überwinden. Die ersten Tage des Angriffs waren durch die gewaltige Geschwindigkeit und Effektivität der deutschen Panzerdivisionen und Infanterieeinheiten geprägt. Die ersten sowjetischen Verteidigungsstellungen fielen in nur wenigen Tagen. Der mechanisierte Kriegsführungstil, den die Wehrmacht perfektioniert hatte, setzte sich erneut als entscheidendes Element durch. „Blitzkrieg“ hieß die Strategie: Blitzschnelle Überfälle, um den Gegner zu überfordern und zu zerschlagen, bevor er sich zu organisieren vermochte.

Trotz der anfänglichen Erfolge stieß die Wehrmacht auf immer größere Schwierigkeiten. Die Rote Armee, die in den ersten Monaten des Krieges massiv geschlagen wurde, begann sich zu reorganisieren und verteidigte ihr Territorium zunehmend hartnäckig. Der sowjetische Widerstand war unter anderem auf das unermüdliche Engagement der sowjetischen Soldaten und Kommandeure sowie auf die geografischen Gegebenheiten zurückzuführen. Der Herbst 1941 brachte einen immer kälter werdenden Winter mit sich, der für die deutschen Truppen zu einem gewaltigen Problem wurde. Die unermüdliche Geschwindigkeit, mit der die Wehrmacht anfangs vorgestoßen war, hatte ihre eigenen Grenzen. Der Panzerkrieg in den endlosen Weiten Russlands führte zu logistischen Problemen, und die langen Versorgungswege machten es zunehmend schwieriger, die frontnahen Truppen mit Nachschub zu versorgen.

Die deutsche Luftwaffe hatte auch ihren Anteil an der Zerschlagung der sowjetischen Luftstreitkräfte, die zu Beginn des Angriffs weitgehend von der Karte gefegt wurde. Doch trotz dieser frühen Erfolge und der Verwüstung, die die Wehrmacht anrichtete, war es der sowjetischen Armee gelungen, große Teile ihres Landes zu verteidigen. In den Monaten nach dem Angriff war es eine Kombination aus Widerstand und Flucht, die die sowjetischen Truppen in Sicherheit brachte. Die Wehrmacht rückte immer tiefer in das sowjetische Territorium vor, ohne jedoch entscheidende Schlachten zu gewinnen. Es war nur eine Frage der Zeit, bis die Wehrmacht auf einen der größten Widerstände stoßen würde, die sie im Krieg je erleben sollte.

Die Heeresgruppe Nord, unter der Führung von Generalfeldmarschall Wilhelm Ritter von Leeb, hatte das Ziel, Leningrad zu erobern, um die sowjetische Kriegsproduktion zu zerstören und die Front im Norden zu stabilisieren. Der Plan war, Leningrad in einem schnellen Stoß zu erobern, um sich dann nach Süden zu wenden und die Verbindungen zwischen den sowjetischen Armeen zu zerschlagen. Doch das sowjetische Kommando unter der Führung von General Schukow hatte auch in dieser Region eine zähe Verteidigungslinie aufgebaut.

Die erste entscheidende Begegnung im Bereich der Heeresgruppe Nord war die Schlacht um Pskow, bei der deutsche Truppen die Stadt einnahmen, aber auch mit starker sowjetischer Gegenwehr konfrontiert waren. Leningrad, damals eine der größten Städte der Sowjetunion und kulturelles Zentrum, war zu einem Symbol des Widerstands geworden. Die sowjetische Verteidigung war hervorragend vorbereitet, und während die Wehrmacht weiter vorrückte, stießen sie zunehmend auf stärkeren Widerstand. In den ersten Monaten des Jahres 1942 hatte die deutsche Armee mehrere Versuche unternommen, Leningrad zu isolieren, um es durch Belagerung und Zermürbung zu erobern. Doch diese Versuche stießen bald an ihre Grenzen. Trotz erheblichem Luftangriff und schwerer Artillerie konnte die Stadt nicht eingenommen werden.

Inzwischen rangen die deutschen Truppen mit anderen Problemen. Die russische Winterkälte begann ihre Auswirkungen zu zeigen. Panzer und Fahrzeuge stotterten, die Wehrmacht, die in den ersten Monaten blitzschnell vorgerückt war, erlebte nun ein völliges Umdenken.

Die zunehmenden Schwierigkeiten der Wehrmacht in Nordrussland und die geografische Ausdehnung des Krieges führten schließlich zur Entstehung der Kesselschlacht von Demjansk. Der Vormarsch auf Leningrad und die damit verbundenen Kämpfe im Baltikum und im Westen der sowjetischen Union schufen die Bedingungen für die spätere Einkesselung der deutschen Truppen in diesem Bereich.

Die sowjetischen Truppen begannen, eine immer zähere Verteidigungslinie zu errichten, die die Wehrmacht zwangen, die Frontlinien neu zu organisieren. So war es die Heeresgruppe Nord, die später in die entscheidende Schlacht um Demjansk verwickelt wurde. Zunächst jedoch waren es die gewaltigen logistischen und strategischen Herausforderungen, die den Erfolg des deutschen Vormarsches trübten und in der Folge zur sogenannten Kesselschlacht führten.

Die ersten Monate des Feldzugs hatten die Wehrmacht zunächst optimistisch gestimmt, doch die dramatischen Ereignisse, die sich im Winter 1941/42 entfalteten, zogen die Truppen immer tiefer in eine Falle. Der „Blitzkrieg“ war ins Stocken geraten, und der Krieg auf der Ostfront nahm eine düstere Wendung, die sich mit der Belagerung und den erbitterten Kämpfen um Demjansk weiter dramatisch zuspitzen sollte.

Kapitel 2: Die Heeresgruppe Nord und ihre strategische Lage

Nach dem Beginn der Operation Barbarossa am 22. Juni 1941 bewegte sich die deutsche Wehrmacht in drei Hauptstoßrichtungen nach Osten: Die Heeresgruppe Süd rückte in die Ukraine vor, die Heeresgruppe Mitte marschierte direkt auf Moskau, und die Heeresgruppe Nord hatte die Aufgabe, das Baltikum zu durchqueren und das strategisch wichtige Leningrad (heutiges St. Petersburg) zu erobern. Diese Offensive sollte nicht nur das politische und wirtschaftliche Zentrum im Nordwesten der Sowjetunion ausschalten, sondern auch eine Blockade der sowjetischen Flotte in der Ostsee ermöglichen.

Doch der Vormarsch der Heeresgruppe Nord verlief trotz anfänglicher Erfolge nicht so reibungslos wie erhofft. Die immense Weite des sowjetischen Territoriums, die zunehmenden logistischen Probleme und der unerwartet zähe Widerstand der Roten Armee führten zu Verzögerungen, die schließlich eine vollständige Einnahme Leningrads verhinderten. Stattdessen entwickelte sich im Nordabschnitt der Ostfront eine langwierige und blutige Belagerung, während deutsche Truppen in ausgedehnte Kämpfe im Gebiet um Demjansk verwickelt wurden.

Um die strategische Lage der Heeresgruppe Nord im Jahr 1942 und die Bedeutung der Kesselschlacht von Demjansk zu verstehen, ist es notwendig, einen genauen Blick auf die Operationen, Herausforderungen und Fehleinschätzungen der Wehrmacht in dieser Region zu werfen.

Die Heeresgruppe Nord stand unter dem Kommando von Generalfeldmarschall Wilhelm Ritter von Leeb. Ihre Hauptaufgabe bestand darin, über das Baltikum nach Nordwestrussland vorzustoßen und die Rote Armee im Raum Leningrad entscheidend zu schlagen. Die Heeresgruppe war in mehrere Armeen unterteilt, von denen die wichtigste die 16. Armee und die 18. Armee waren. Zusätzlich wurde sie durch das Luftflottenkommando 1 der Luftwaffe unterstützt, das Angriffe auf feindliche Stellungen flog und die Bodentruppen versorgte.

Die Heeresgruppe Nord bestand im Sommer 1941 aus mehreren Divisionen, darunter:

Panzergruppe 4 (später 4. Panzerarmee) unter Generaloberst Erich Hoepner, die mit schnellen Panzerdivisionen und motorisierter Infanterie die vorderste Angriffsspitze bildete.16. Armee unter Generaloberst Ernst Busch, die für den Raum Nowgorod – Demjansk zuständig war.18. Armee unter General Georg von Küchler, die den Vorstoß auf Leningrad unterstützte und den Brückenkopf bei Narwa sicherte.Diese Einheiten hatten in den ersten Kriegsmonaten große Erfolge erzielt, wurden jedoch durch die massiven Weiten der Ostfront und die sowjetischen Gegenoffensiven zunehmend belastet.

Im Sommer 1941 durchquerte die Heeresgruppe Nord das Baltikum mit hoher Geschwindigkeit. Deutsche Panzerverbände und motorisierte Infanterie stießen schnell in sowjetisches Territorium vor und konnten bereits im Juli die Stadt Pskow erreichen. Die Rote Armee war zu diesem Zeitpunkt noch in einer chaotischen Rückzugsphase und verlor innerhalb weniger Wochen zehntausende Soldaten und große Mengen an Kriegsmaterial.

Doch bereits in dieser frühen Phase des Angriffs zeigte sich ein entscheidendes Problem: Die deutsche Strategie des Blitzkriegs, die auf schnelle Vorstöße und die Umzingelung feindlicher Einheiten abzielte, war in den Weiten Russlands nur begrenzt wirksam. Die schlechte Infrastruktur, insbesondere die unzureichenden Straßenverhältnisse, verzögerte den Nachschub erheblich. Zudem unterschätzte die deutsche Führung die Fähigkeit der Sowjets, trotz hoher Verluste neue Truppenreserven zu mobilisieren.

Ein weiteres Problem stellte die Geografie dar. Während die Heeresgruppe Mitte auf dem Weg nach Moskau über große, relativ offene Gebiete vorrückte, musste die Heeresgruppe Nord durch bewaldete und sumpfige Regionen kämpfen. Dies behinderte die Beweglichkeit der Panzerdivisionen und machte es der sowjetischen Infanterie leichter, sich in befestigten Stellungen zu verschanzen.

Trotz dieser Hindernisse rückte die Wehrmacht weiter nach Norden vor und erreichte im September 1941 die Außenbezirke von Leningrad. Doch anstatt die Stadt in einem schnellen Sturmangriff zu erobern, gerieten die deutschen Truppen in eine langwierige Belagerung, die sich über fast 900 Tage hinziehen sollte.

Mit dem Einbruch des Winters 1941/42 verschlechterte sich die Lage der Heeresgruppe Nord drastisch. Der Vormarsch war zum Stillstand gekommen, und die deutschen Truppen mussten sich gegen eine zunehmende Anzahl sowjetischer Gegenangriffe verteidigen. Die Temperaturen fielen auf bis zu -40 Grad Celsius, was die Beweglichkeit der deutschen Panzer stark einschränkte und zu massiven Versorgungsproblemen führte.

Eines der größten Probleme war die Logistik. Die deutschen Nachschubwege waren durch die lange Frontlinie stark belastet, und die sowjetische Guerillakriegführung störte immer wieder die deutschen Nachschubtransporte. Besonders problematisch war der Mangel an Winterkleidung. Viele deutsche Soldaten waren nur unzureichend auf den russischen Winter vorbereitet, was zu tausenden Erfrierungen und Krankheitsfällen führte.

Zudem begann die Rote Armee, ihre verlorenen Divisionen wieder aufzufüllen und mit neuen Waffen auszurüsten. Die deutschen Truppen, die sich auf eine schnelle Entscheidungsschlacht vorbereitet hatten, fanden sich nun in einem erbitterten Abnutzungskrieg wieder.

Im Januar 1942 startete die sowjetische Winteroffensive, die sich gegen die gesamte deutsche Ostfront richtete. Während die Heeresgruppe Mitte durch die Schlacht um Moskau schwer getroffen wurde, griffen sowjetische Einheiten auch die Stellungen der Heeresgruppe Nord an. Ihr Ziel war es, die deutschen Truppen im Raum Demjansk und Cholm einzukesseln und so eine entscheidende Schwächung der deutschen Position im Norden zu erreichen.

Die strategische Schwächung der Heeresgruppe Nord führte dazu, dass große deutsche Einheiten im Bereich Demjansk von sowjetischen Truppen eingekesselt wurden. Die 16. Armee, die dort stationiert war, fand sich plötzlich in einer verzweifelten Lage wieder. Die Sowjets hatten durch ihren massiven Angriff im Januar und Februar 1942 eine Lücke zwischen der Heeresgruppe Nord und den eingeschlossenen Truppen bei Demjansk geschaffen.

Die deutsche Führung stand nun vor einer schwierigen Entscheidung: Sollte man versuchen, die eingeschlossenen Truppen aus dem Kessel herauszuholen, oder sollte man versuchen, die Stellung um jeden Preis zu halten? Adolf Hitler entschied sich für die zweite Option – die deutschen Truppen sollten ausharren und durch eine Luftbrücke mit Nachschub versorgt werden. Dies war eine riskante Strategie, die später auch in Stalingrad angewendet wurde – jedoch mit katastrophalen Folgen.

Die Belagerung des Kessels von Demjansk sollte sich zu einem der brutalsten Kämpfe an der Ostfront entwickeln. Zehntausende Soldaten kämpften monatelang unter unmenschlichen Bedingungen ums Überleben.

Die Heeresgruppe Nord hatte im Sommer 1941 spektakuläre Erfolge erzielt, doch mit dem Winter 1941/42 wendete sich das Blatt. Die sowjetische Gegenoffensive, logistische Schwierigkeiten und die unerwartete Widerstandskraft der Roten Armee führten dazu, dass sich die deutschen Truppen in einem zermürbenden Stellungskrieg wiederfanden. Der Kessel von Demjansk war das Ergebnis dieser Entwicklung – eine fatale Sackgasse für tausende deutsche Soldaten, die in der eisigen Kälte ums Überleben kämpften.

Kapitel 3: Die sowjetische Winteroffensive beginnt

Der Winter 1941/42 markierte einen entscheidenden Wendepunkt im Krieg an der Ostfront. Nach dem schnellen Vormarsch der Wehrmacht im Sommer und Herbst 1941 hatte sich die Lage der deutschen Armeen drastisch verändert. Der Blitzkrieg war ins Stocken geraten, die Versorgungslinien waren überdehnt, und die Soldaten litten unter dem extremen Winter. Gleichzeitig hatte die Sowjetunion ihre Verluste aus den ersten Monaten des Krieges ausgeglichen und bereitete eine massive Gegenoffensive vor.

Die sowjetische Winteroffensive 1941/42, die ab Dezember begann und bis in das Frühjahr 1942 andauerte, war der erste groß angelegte Gegenangriff der Roten Armee, der nicht nur die deutsche Heeresgruppe Mitte vor Moskau in die Defensive drängte, sondern auch die Heeresgruppe Nord schwer traf. Eine ihrer Hauptstoßrichtungen war das Gebiet um Demjansk, wo es der Roten Armee gelang, einen Teil der deutschen 16. Armee einzukesseln.

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie die Sowjets ihre Winteroffensive planten und durchführten, welche Rolle das Gelände und das Wetter spielten und wie sich die deutsche Heeresgruppe Nord gegen den Angriff verteidigte.

Nach dem desaströsen Sommer 1941, in dem die Rote Armee massive Verluste erlitten hatte, ordnete Josef Stalin eine großangelegte Reorganisation der sowjetischen Streitkräfte an. Neue Divisionen wurden aufgestellt, die Verteidigung Moskaus wurde verstärkt, und mit Hilfe westlicher Rüstungslieferungen erhielt die Rote Armee dringend benötigtes Kriegsmaterial.

Besonders wichtig für die Vorbereitung der Winteroffensive war die Verlagerung von Fabriken nach Sibirien, die es der Sowjetunion ermöglichte, trotz der deutschen Besetzung von Industriezentren im Westen des Landes weiterhin Waffen und Panzer zu produzieren. Die Produktion des legendären T-34-Panzers wurde gesteigert, und die Infanterie wurde mit neuen Maschinenpistolen, Winterkleidung und verbesserten Taktiken ausgerüstet.

Stalin erkannte, dass der harte Winter die Deutschen schwächen würde. Am 5. Dezember 1941 befahl er daher die Große Winteroffensive, die sich entlang der gesamten Front erstrecken sollte. Ziel war es, die deutschen Truppen nicht nur aus der Nähe Moskaus zurückzudrängen, sondern auch die schwächeren Abschnitte der Wehrmacht in Nord- und Südrussland anzugreifen.

Ein entscheidender Vorteil der Roten Armee war ihre Anpassungsfähigkeit an die extremen klimatischen Bedingungen. Während die Wehrmacht im Winter 1941/42 mit großen Problemen zu kämpfen hatte – darunter erfrorene Dieselkraftstoffe, mangelnde Winterkleidung und blockierte Nachschubwege –, war die Rote Armee besser auf die Kälte vorbereitet.

Wintertarnung: Sowjetische Soldaten trugen weiße Winteruniformen, die ihnen halfen, sich im Schnee zu tarnen.Skisoldaten: Die Rote Armee setzte spezialisierte Skitruppen ein, die sich schnell durch das verschneite Gelände bewegen konnten und überraschende Angriffe durchführten.Taktische Anpassungen: Die sowjetischen Kommandeure erkannten, dass direkte Frontalangriffe oft scheiterten, und setzten stattdessen verstärkt auf Flankenmanöver, Partisanenkrieg und nächtliche Vorstöße.Eines der wichtigsten Ziele der sowjetischen Winteroffensive war es, die deutsche Heeresgruppe Nord in eine schwierige Lage zu bringen. Während die Hauptangriffe im Zentrum der Ostfront stattfanden, sollte auch im Nordabschnitt Druck auf die deutschen Linien ausgeübt werden, um die Truppen von Leningrad zu entlasten.

Im Januar 1942 starteten mehrere sowjetische Armeen eine Großoffensive im Raum Demjansk und Cholm. Die Angriffe konzentrierten sich auf die Stellungen der deutschen 16. Armee, die sich bereits in einer schwierigen Position befand. Die Wehrmacht war nicht nur durch den Winter geschwächt, sondern auch durch Nachschubprobleme und eine verlängerte Frontlinie.

Die sowjetischen Truppen versuchten, die deutschen Verteidigungsstellungen zu durchbrechen und die 16. Armee von den Nachschubwegen abzuschneiden. Besonders schwer wurde der Angriff durch die massive Artillerieunterstützung, mit der die Sowjets versuchten, die deutschen Stellungen zu zermürben.

Im Februar 1942 gelang es der Roten Armee, durch koordinierte Angriffe mehrere Durchbrüche in den deutschen Linien zu erzielen. Besonders dramatisch war die Lage im Gebiet von Demjansk, wo sich ein Großteil der deutschen 16. Armee in einer unhaltbaren Position wiederfand.

Die Sowjets nutzten ihre zahlenmäßige Überlegenheit, um eine Zangenbewegung durchzuführen und den Gegner einzukesseln. Mitte Februar war eine große deutsche Einheit von mehr als 95.000 Soldaten vollständig abgeschnitten – der Demjansk-Kessel war entstanden. Gleichzeitig wurde eine kleinere deutsche Garnison in Cholm eingeschlossen, die ebenfalls unter schwerem sowjetischen Beschuss stand.

Die Einkesselung war ein bedeutender Erfolg für die Rote Armee. Stalin und das sowjetische Oberkommando hofften, dass sie damit eine entscheidende Niederlage für die Wehrmacht herbeiführen konnten, ähnlich wie es später in Stalingrad der Fall sein würde.

Obwohl die Lage aussichtslos erschien, befahl Adolf Hitler, dass die eingeschlossenen Truppen in Demjansk und Cholm unter keinen Umständen aufgeben durften. Er hoffte, dass eine Luftbrücke die Versorgung der Eingeschlossenen sicherstellen würde – ein Konzept, das später auch in Stalingrad angewandt wurde, dort jedoch katastrophal scheiterte.

Die deutsche Luftwaffe startete eine massive Versorgungsoperation, bei der Transportflugzeuge unter schwerem Beschuss Nachschub in den Kessel brachten. Trotz extremer Verluste konnten die deutschen Truppen so mit Nahrung, Munition und medizinischem Material versorgt werden.

Die Soldaten im Kessel von Demjansk leisteten verzweifelten Widerstand gegen die sowjetischen Angriffe. Wochenlang tobten erbitterte Gefechte, bei denen jeder Meter Boden teuer erkauft wurde. Die sowjetischen Versuche, den Kessel vollständig zu zerschlagen, scheiterten an der hartnäckigen Verteidigung der Wehrmacht.

Die sowjetische Winteroffensive von 1941/42 war der erste große Gegenangriff der Roten Armee und brachte die Wehrmacht in eine äußerst schwierige Lage. Während die Deutschen an der gesamten Ostfront in die Defensive gedrängt wurden, führte der sowjetische Vorstoß in Nordrussland zur Einkesselung der 16. Armee in Demjansk.

Der Kessel von Demjansk sollte sich zu einer der brutalsten Schlachten an der Ostfront entwickeln. Tausende Soldaten kämpften monatelang ums Überleben, während die Sowjets versuchten, die eingeschlossenen Einheiten zu vernichten. Doch dank der deutschen Luftbrücke und massiven Entsatzoperationen gelang es der Wehrmacht, den Kessel lange Zeit zu halten – ein Vorgang, der als Vorläufer der Katastrophe von Stalingrad betrachtet werden kann.

Kapitel 4: Einkesselung – Die Schlinge zieht sich zu

Mit dem Beginn der sowjetischen Winteroffensive Anfang 1942 hatte sich die strategische Lage an der Ostfront drastisch verändert. Die deutsche Wehrmacht, die noch wenige Monate zuvor unaufhaltsam nach Osten vorgestoßen war, fand sich nun in einer zunehmend defensiven Position wieder. Besonders hart traf es die Heeresgruppe Nord, die sich gegen massive sowjetische Angriffe behaupten musste.

Ein besonders kritischer Abschnitt der Front lag im Raum Demjansk, wo die deutsche 16. Armee operierte. Hier gelang es der Roten Armee, durch eine groß angelegte Umfassungsbewegung einen erheblichen Teil der deutschen Truppen einzukesseln. Was zunächst als lokale Bedrohung erschien, entwickelte sich binnen weniger Wochen zu einer verheerenden Falle, die über 95.000 deutsche Soldaten isolierte.

In diesem Kapitel wird detailliert beschrieben, wie die Einkesselung von Demjansk erfolgte, welche strategischen Fehler zur Isolation der deutschen Truppen führten und welche Konsequenzen sich daraus ergaben.

Nachdem die sowjetischen Truppen Anfang Januar 1942 ihre groß angelegte Gegenoffensive gestartet hatten, rückten mehrere sowjetische Armeen gleichzeitig gegen die Stellungen der deutschen 16. Armee vor.

Von Norden her griff die sowjetische 11. Armee an, die sich über die Wald- und Sumpfgebiete bewegte und die deutschen Verteidiger durch aggressive Vorstöße unter Druck setzte.Von Süden stieß die 34. Armee vor, die mit massiven Panzereinheiten versuchte, die Versorgungsrouten der Wehrmacht zu unterbrechen.Zugleich wurden koordinierte Angriffe entlang der gesamten Frontlinie durchgeführt, um die Deutschen zu binden und ihnen keine Möglichkeit zur Neuordnung zu geben.Diese Strategie erwies sich als erfolgreich, denn die Wehrmacht war bereits geschwächt durch den anhaltenden Winter, Nachschubprobleme und Personalmangel. Die deutschen Linien hielten dem Ansturm nicht stand, und nach wiederholten Durchbrüchen begann sich ein gefährlicher Kessel zu formen.

Die entscheidenden Tage der Einkesselung fanden im Februar 1942 statt. Die sowjetischen Armeen verstärkten ihren Druck, und in einem koordinierten Angriff gelang es ihnen, südlich und nördlich von Demjansk weit nach Westen vorzustoßen.

Der südliche sowjetische Vorstoß erreichte den Fluss Lowat, ein wichtiges Hindernis für die deutsche Nachschublinie.Von Norden her schlossen sich sowjetische Verbände südlich von Staraja Russa, womit die letzte Landverbindung der deutschen 16. Armee unterbrochen wurde.Am 8. Februar 1942 war die Einkesselung vollständig, und über 95.000 deutsche Soldaten, darunter mehrere Infanteriedivisionen und Teile motorisierter Einheiten, saßen in einem Kessel von etwa 3.000 Quadratkilometern fest.