Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

»Auch das Schöne muss sterben.« - Friedrich Schiller, Nänie Claas Feireis, Dandy aus reichem Hause, geht ausschließlich seinen Interessen für Kunst, Literatur und Musik nach. Ihn fasziniert die Epoche der Renaissance, in der Künstler zu gottgleichen Genies erhoben wurden und außerhalb gesellschaftlicher Normen handelten. Der hochbegabte Autodidakt hat es zu beachtlicher Könnerschaft in historischen Maltechniken gebracht und gerade die Kopie einer Porträtstudie des Hamburger Barockmalers Balthasar Denner fertiggestellt. Angeregt durch Andy Warhols Polaroids beginnt er, junge Menschen zu malen, die seinen Schönheitsidealen nahekommen. Kurz darauf wird eine junge Studentin leblos aufgefunden und ein junger Bestatter verschwindet spurlos. Der Mitte der Siebzigerjahre in Aachen und Peru spielende Roman thematisiert die Vergänglichkeit äußerer Schönheit, er schildert mit überraschenden Wendungen und absurden Traumsequenzen die letzten Wochen eines Mannes, der schleichend in eine Parallelwelt abgleitet.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 201

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Nänie

Auch das Schöne muß sterben! Das Menschen und Götter bezwinget,

Nicht die eherne Brust rührt es des stygischen Zeus.

Einmal nur erweichte die Liebe den Schattenbeherrscher,

Und an der Schwelle noch, streng rief er zurück sein Geschenk.

Nicht stillt Aphrodite dem schönen Knaben die Wunde,

Die in den zierlichen Leib grausam der Eber geritzt.

Nicht errettet den göttlichen Held die unsterbliche Mutter,

Wann er, am skäischen Tor fallend, sein Schicksal erfüllt.

Aber sie steigt aus dem Meer mit allen Töchtern des Nereus,

Und die Klage hebt an um den verherrlichten Sohn.

Siehe! Da weinen die Götter, es weinen die Göttinnen alle,

Daß das Schöne vergeht, daß das Vollkommene stirbt.

Auch ein Klaglied zu sein im Mund der Geliebten ist herrlich;

Denn das Gemeine geht klanglos zum Orkus hinab.

Friedrich Schiller

Fertig! Es war der Moment, der sein Leben für immer verändern würde.

Claas Feireis hatte das Bild vollendet.

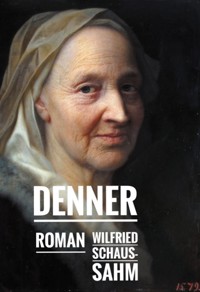

Die Kopie von Balthasar Denners Porträt einer alten Frau stand auf seiner Staffelei. Seit er das Original als Junge mit seiner Mutter in der Petersburger Eremitage gesehen hatte, war er von dem Gemälde fasziniert, das damalige Zeitgenossen auf eine Stufe mit Leonardo da Vincis Mona Lisa stellten. Die alte Frau war so realistisch dargestellt, dass er glaubte, einem wirklichen Menschen gegenüber zu stehen, der sein Gesicht durch einen Bilderrahmen gesteckt hatte.

Der Hamburger Maler Balthasar Denner wurde bereits zu Lebzeiten maßlos bewundert und wegen der minutiösen Detailtreue seiner Porträts im Kunsthandel ehrfürchtig Porendenner genannt. Kein Pickel blieb seinen Auftraggebern erspart. Denner galt nicht nur als Inbegriff des großen Porträtisten, sondern seine Porträts wurden zum Anlass, den >Sieg der Kunst über die Natur< schlechthin zu loben.

Seine Studienköpfe malte er mit subtilster Technik häufig auf Kupferplatten, nicht auf dem saugenden Malgrund einer Leinwand. Für die Darstellung des menschlichen Gesichtes hatte er die Methoden der mikroskopisch exakten niederländischen Feinmalerei eines Gerard Dou und der Blumenmalerei eines Ambrosius Bosschaert übernommen. Statt der absolut getreuen Wiedergabe von Tulpen, Rosen, Mohn, Nelken, von angefressenen Blättern, Raupen, Käfern, Fliegen, Schmetterlingen und Tautropfen malte Denner den Kopf eines alten Mannes oder einer alten Frau mit tausend Runzeln, Fältchen und Stoppeln.

Es schien, als habe Denner fotografische Tiefenschärfe gekannt, bevor die Fotografie überhaupt erfunden wurde. Bei seinem Porträt einer alten Frau lagen Schärfe und Fokus ausschließlich auf dem Gesicht. Jedes Detail der Physiognomie war lebensecht festgehalten. Vorder- und Hintergrund verschwammen. Nichts sollte den Blick des Betrachters ablenken. Denner konzentrierte sich auf das, was er wohl besser als alle anderen Maler seiner Zeit konnte. Nachdem er mit seiner Domäne fertig war, hat er oft den Rest des Bildes Schülern zur Fertigstellung überlassen.

Es gab zwar inzwischen Hinweise, dass seit dem 15. Jahrhundert große Maler wie da Vinci, Dürer oder van Eyck nicht nur nach dem Augenschein arbeiteten. Sie verwendeten Hilfsmittel wie Konkavspiegel und Linsen für ihre Vorzeichnungen, aber ein Projektionsinstrument wie die Camera lucida stand selbst dem Rokokomaler Denner noch nicht zur Verfügung. Es wurde erst 1806 zum Patent angemeldet.

Die gefeierten Fotorealisten Chuck Close, Ralph Goings, Franz Gertsch oder Gerhard Richter, die Feireis gerade erst auf der Kasseler documenta gesehen hatte, konnten dagegen mit hochmodernen Bildprojektoren arbeiten.

Feireis musterte seine Kopie. Die von Denner Porträtierte sah den Betrachter mit abgeklärtem Blick an. Sie wirkte verwundert, dass ein berühmter Maler ausgerechnet sie als Modell für eine Studie ausgesucht hatte.

Plötzlich erschien Feireis wie bei einem Kipp-Bild die Gemalte zugleich als junge Frau. In der optischen Illusion strahlten die blaugrünen Augen, die Haut war straff und leicht gebräunt. Ein paar Sommersprossen hatten sich keck über das glatte Gesicht verteilt. Das dünne Tuch, mit dem das schüttere graue Haar verborgen wurde, hatte sie abgelegt. Blond, ins Rötliche changierend, umrahmte es eine blühende Schönheit. Aus dem skeptischen Ausdruck, der sich in den Mundwinkeln der Alten festgesetzt hatte, war bei ihr der Anflug eines koketten Lächelns geworden. Statt des wissenden, illusionslosen Spiegels der Erfahrungen eines langen Lebens sah er einen Menschen, der mit freudiger Erwartung in die Zukunft blickte. Als das Bild zum Original zurücksprang, wurde ihm der dokumentierte Verfall, der unabwendbar fortschreiten würde, dem Niemand Einhalt gebieten könnte, noch schmerzlicher bewusst.

Er stellte sich vor, wie das Porträt aussehen würde, wenn der Alterungsprozess ein weiteres Jahrzehnt fortgeschritten wäre. Die Zeit hätte ihr grausames Werk vorangetrieben und fast vollendet, die ersten Anzeichen des kommenden Todes würden erkennbar sein — die Haut fahl, die Furchen noch tiefer, wie bei einer getrockneten Frucht und die Augen glasig und leer.

Feireis schrak zusammen.

»Wenn es Gott gibt, macht er Fehler!«

Vergänglichkeit der Schönheit

Es wird, der bleiche Todt mit seiner kalten Hand

Dir endlich mit der Zeit um deine Brueste streichen /

Der liebliche Corall der Lippen wird verbleichen;

Der Schultern warmer Schnee wird werden kalter Sand /

Der Augen suesser Blitg / die Kraeffte deiner Hand /

für welchen solches faellt / die werden zeitlich weichen /

Das Haar / das itzund kan des Goldes Glantg erreichen /

Tilgt endlich Tag und Jahr als ein gemeines Band.

Der wohlgesetgte Fuß / die lieblichen Gebaerden /

Die werden theils gu Staub / theils nichts und nichtig werden /

Denn opfert keiner mehr der Gottheit deiner Pracht.

Diß und noch mehr als diß muß endlich untergehen /

Dein Hertge kan allein zu aller Zeit bestehen /

Dieweil es die Natur aus Diamant gemacht.

Christian Hofmann von Hofmannswaldau

Er nahm das Bild von der Staffelei und lehnte es gegen die Wand seines Ateliers. In ein paar Tagen sollte das Öl ausgetrocknet sein. Er würde sein Werk in ein Leinentuch verpacken und es in den Tresor stellen, wo sich schon die Kopie von Balthasar Denners Porträt eines alten Mannes befand. Gemalt zwischen 1701 und 1749 gelangte das Original ebenfalls in den Besitz der Zarin und war seitdem Teil der Sammlung in der Petersburger Eremitage.

Man kann sagen, Claas Feireis war ein ungewöhnlicher junger Mann, der, finanziell unabhängig, ein exquisites Leben führte.

Der Vater, Dr. Carsten Feireis, Hamburger Unternehmer, hatte sich vor Jahren mit einer Schrotflinte erschossen, nachdem ihm die Diagnose Demenz gestellt wurde.

Er war durch Import von Guano aus Peru, Chile, Bolivien und die familieneigene Fabrik zur Kunstdüngerproduktion reich geworden. Südamerika wurde seine zweite Heimat und als weltoffener Mann hatte er sich intensiv mit der Geschichte der indigenen Völker auf dem südamerikanischen Kontinent beschäftigt. Während der Geschäftsreisen in Afrika wiederum frönte er seiner Leidenschaft für die Großwildjagd.

Seine Frau hatte der Vater in Peru kennengelernt, dem >Land aller Rassem, wie es der Schriftsteller José Maria Arguedas nannte, der selbst unter Indios aufwuchs und die Bräuche, Feste und Riten, aber auch die fortwährenden Demütigungen der indigenen Bevölkerung beschrieb.

Feireis Junior schloss zunächst ein Studium der Pharmazie ab, um dann in der Renaissancekunst sein Thema zu finden. Im Anschluss an seine Studienjahre auf verschiedenen europäischen Elitehochschulen hatte er eine luxuriöse Stadtwohnung in der Nähe des Aachener Doms bezogen. Streng abgeschottet, ohne Personal ging er seinen Interessen für Kunst, Literatur und Musik nach. Er glaubte, schon als Kind gewusst zu haben, dass er allein leben wollte und dauerhafte enge Nähe zu anderen Menschen für ihn nicht zu ertragen war. Alleinsein ist nicht Einsamkeit, sie ist das größte Abenteuer! zitierte er gerne Hermann Hesse. Dandys wie Lord Byron, Aubrey Beardsley und besonders Oscar Wilde waren seine Vorbilder. Er teilte die Überzeugung Baudelaires, dass erst die Überlegenheit des Geistes einen Dandy auszeichne.

Feireis betrachtete die Welt unter dem Gesichtspunkt des Stils, unterwarf sein Leben der Schönheit. Er genoss die selbst gewählte Einsamkeit, lebte unauffällig und diskret außerhalb des Jetsets. Seiner Kleidung, als wichtigem Mittel der Distinktion, widmete er ein Höchstmaß an Aufmerksamkeit.

Zu seinen bevorzugten Schneideradressen gehörte die Savile Row, nicht die Carnaby Street. Ohne maßgeschneiderte, im Sommer meist weiße Leinenanzüge ging er nicht auf die Straße.

Beim Betreten eines Raumes zog seine große, sportliche Erscheinung die Aufmerksamkeit auf sich. Das schwarze, mittellange Haar trug er bis leicht über den Kragen. Die Haut hatte einen gelblich-olivfarbenen Teint. Hohe Wangenknochen und ein markantes Kinn verstärkten eine dominante, maskuline Ausstrahlung. Im Kontrast dazu entstand durch das Zusammenspiel der warmen, dunkelbraunen, fast schwarzen Augen und dem sensiblen Mund ein eigentümlicher Reiz.

Als Jugendlicher hatte er sich vor dem Spiegel die affektierte Geste angewöhnt, ab und an eine längere Haarsträhne von der Stirn zu wischen. Die selbstverliebte Marotte schien seine Wirkung auf ein Gegenüber allerdings eher noch zu befördern.

Die Malerei war seine Leidenschaft, seine Droge die Renaissance. Er verfolgte die Entwicklungen und Strömungen in der zeitgenössischen Kunst zwar mit großer Aufmerksamkeit, aber er schwärmte vor allem von einer Epoche, in der Maler und Bildhauer den Status gottgleicher Genies erhielten. Als hochbegabter Autodidakt hatte er es zu beachtlicher Könnerschaft in historischen Maltechniken gebracht. Er besaß keinen eigenen Stil, strebte ihn auch nicht an. Er hielt seine Bilder unter Verschluss, mied die Galerie-Szene der Stadt, verharrte in einer selbstgewählten Isolation und blieb als Künstler völlig unbekannt.

Hatte Strawinsky einmal betont, dass er das Komponieren von Musik wahrscheinlich mehr als die von ihm komponierte Musik selbst liebe, so war auch für Feireis der gestalterische Prozess die höchste Erfüllung und der Atelierstuhl vor der Staffelei der Ort größtmöglicher Freiheit. Wer konnte ihn hindern, beim Malen seiner Phantasie freien Lauf zu lassen, wer konnte ihn davon abhalten, auch das Verbotene, das Abstoßende darzustellen? Dieser extreme Freiheitsgrad war die elementare Triebfeder für sein künstlerisches Interesse. Kunst bot ihm die Chance, als Individuum frei in der eigenen imaginären Welt zu handeln, er musste in keiner Form funktionieren. Er durfte sich seiner Egozentrik, seinen Manien, auch seinem Irrsinn hingeben. Auf der Leinwand konnte er Gott spielen, sogar töten, wenn ihm danach war.

Die Gedanken waren frei.

Die Augensprache

Nein, die Augen warten nicht,

Bis der Mund sein Amt verricht,

Denn sie merken und verspüren,

Eh sich noch die Lippen rühren,

Und begreifen in der Still,

Was die Brust entdecken will

Nein! die Augen können bald,

Was in stummen Herzen wallt,

Heimlich zu verstehen geben;

Jeder Blick ist voller Leben,

Ja sie zeigen mehrers an,

Als man öfters sagen kann.

Der ist glücklich, der versteht,

Wie der Augen Uhrwerk geht.

Wann die Zungen schon gebunden,

Ist ein Mittel doch erfunden:

Wie man ohne Sprachverstehn

Kann die Glückessstunde sehn.

Christian Graf Eck

Feireis legte Bitches Brew auf. Er war regelrecht süchtig nach dieser Musik. Dabei hatte sie sich ihm erst bei mehrmaligem Hören erschlossen. Zu ungewöhnlich, zu fremd war das vermeintliche Chaos von vier Keyboards, mehreren Schlagzeugern und darüber improvisierenden, abwechselnden Solisten. Als musikalischen Einstieg in den Sonntag wählte er sein Lieblingsstück Miles Runs The Voodoo Down. Das Solo von Miles Davis konnte er inzwischen aus dem Gedächtnis pfeifen. Diese Klänge waren State of the Art, Ausdruck der Zeit, in der er lebte. Was als Erneuerung nach dem letzten Weltkrieg begonnen hatte, bekam hier in der Musik, wie anderswo in der Architektur, den Technologien, den Materialien, dem Design, den Filmen und Erzählungen seine konkrete Form.

Für Feireis hatte der geniale Musiker mit dieser dionysischen Feier von Schönheit und Jugend den kreativen Olymp erklommen. Er bewunderte den eitlen Pfau, der sich selbstbewusst und stark gab, er war sein Vorbild an Eleganz und erotischer Ausstrahlung. Zu Zeiten, als er noch den Black Ivy Style trug, hatte der schwarze Beau das Missverständnis widerlegt, dass ein konservativer Dresscode auch einer konservativen Einstellung entsprechen musste, denn Davis war zu jeder Phase der modernste, zeitgenössischste Mensch und schien wie dazu geboren, das zu tragen, was auf seinem Rücken war. Auch mit seinem schrillen aktuellen Outfit beanspruchte er seinen eigenen Stil, zeigte, was es bedeutete, frei zu sein, sich zu definieren, selbst bestimmen zu können, wer man sein möchte.

In ihm verkörperte sich nicht der elitär-aristokratische Typus des Dandys einer versunkenen Epoche, sondern der moderne, intellektuelle Dandy, der die kulturellen Entwicklungen seismographisch verfolgte und die Idee des Schönen in der eigenen Person und der eigenen Kunst kultivierte.

Und doch. Der einsetzende körperliche und energetische Verfall war offensichtlich.

Der Liebling der Götter begann, sich selbst zu zerstören. Wie man hörte, hatte sich Davis seit September letzten Jahres in seiner Appartementwohnung in der Upper West Side von Manhattan abgeschottet und vegetierte dort umgeben von Kakerlaken in einer Müllhalde aus verdreckter Kleidung, schmutzigem Geschirr, Abfall und Bierflaschen. Er versank in sozialer Verwahrlosung, und niemand wäre verwundert gewesen, wenn er sich aus dem Fenster im achten Stock des Hauses gestürzt hätte. Die Losung der WHO Hope I Die Before I Get Old schien er überhört zu haben, die Türsteher des Club 27, indem sich Brian Jones, Jimi Hendrix und Jim Morrison trafen, wiesen ihn ab: Er war too old to die young!

Es kursierten Fotos, die ihn abgemagert, mit wirrem Blick und starkem Haarausfall zeigten. Ein Anblick, wie ihn Balthasar Denner in einem seiner Porträts alter Männer akribisch festgehalten hatte.

Erschreckend kurz war der Weg vom strahlenden Apoll zum bemitleidenswerten Geschöpf.

Es war Zeit, in den Hofkeller zu gehen.

Fast ein Ritual, seit er von der neuen Kneipe erfahren hatte. Sie lag einen Katzensprung von seiner Wohnung entfernt. Trotz des abendlichen Sprühregens in diesem verregneten Sommer verzichtete er auf den Schirm und lief über den Domplatz. Das Lokal war in kürzester Zeit zu einem Treff für Studenten, Hippies, Alternative jeden Alters, K-Gruppen, Künstler, Politiker und Schüler avanciert. Die Gymnasiasten trafen sich zwar meist im nahegelegenen Kirschgarten, wer aber zu den >Erwachsenen< zählen wollte, wechselte zum Hofkeller.

Die Gründung war die geniale Idee eines exzentrischen jungen Mannes, dem man in der Szene mit einer Mischung aus Bewunderung, Ehrfurcht und etwas Vorsicht begegnete. Es hieß, er führe in einer Dachmansarde über dem großen Bavaria-Filmpalast das Leben eines Bohemiens. Manche sprachen von einem >Harem<.

Er hatte es fertig gebracht, eine wilde Kneipe in einer bürgerlichen Umgebung zu etablieren. Wie ein Magnet zog der Laden sein Publikum an. Der Denkmalschutz verbot, dass an dem Bauwerk, das zwei Jahre nach dem großen Stadtbrand 1658 erbaut worden war, viel verändert werden durfte. Aber die Gäste liebten den Hofkeller gerade so — klein, verwinkelt, mit alten Holzstühlen, schmalen Tischen und skurrilen Thekendevotionalien. Die Getränke waren bezahlbar und weil eine Küche fehlte, durfte Essbares problemlos mitgebracht werden.

Die kompromisslose Musikauswahl war einzigartig. Die Gäste wurden zwangsweise aktuellem Jazz ›ausgesetzt‹. Bitches Brew hatte Feireis hier zum ersten Mal gehört. Der Wirt legte ausschließlich Platten seiner Wahl auf. Es kam vor, dass er Besucher eigenhändig vor die Tür beförderte, wenn sie sich über die Musik beschwerten. Das Image des handgreiflichen Kneipiers machte den Laden umso bekannter.

Als Feireis den Hofkeller betrat, lief Les Stances à Sophie, ein Filmmusikalbum des Art Ensemble of Chicago, das 1970 für den gleichnamigen Film von Moshé Mizrahi aufgenommen worden war. Eine wilde Mischung aus Bebop, Free music, Neo-Dixieland und R&B. Auch dieser Meilenstein afroamerikanischer Musik war eine Art Test auf die Leidensbereitschaft der Kneipengäste. Nicht unbedingt Klänge, zu denen man sich in Ruhe unterhalten konnte.

Sein Eintreffen war nicht unbemerkt geblieben. Unter den vielen, meist bärtigen jungen Männern mit langen Haaren erregte ein derart geschniegelter, glatt rasierter Exot unverzüglich Aufsehen. Er holte sich sein Bier an der Theke und setzte sich an seinen Stammplatz in einer Ecke, von wo aus er das Geschehen überblicken konnte.

Feireis warf beiläufig einen Blick über das Publikum des Abends. Eine junge Frau weckte seine Aufmerksamkeit, die offenbar zum ersten Mal da war und an einem weit entfernten Tisch konzentriert einem jungen Mann zuhörte. Er wollte ihr möglicherweise gerade erklären, warum Genosse Mao tse Tung in seiner unermesslichen Weisheit beschlossen hatte, alle Spatzen zu töten. Der große Führer im fernen Peking lag im Sterben, der Kampf um seine Nachfolge tobte.

Feireis stellte immer wieder fest, dass viele der revolutions bewegten jungen Milchbärte an den Kneipentischen sich ihre Helden Stalin, Onkel Ho oder Mao nicht so genau angesehen hatten. Es wurden verquere Theorien gebastelt, um die Tatsache zu beschönigen, dass sie Massenmörder verehrten.

Als >demütiger Schüler der Schönheit‹, wie er sich gerne bezeichnete, kreiste er in seinem eigenen Kosmos. Er wurde von den Hippies, Antiautoritären und Linken respektiert, aber er gehörte nicht dazu. Ihm fehlte die Legitimation.

Es lag nicht nur an den Maßanzügen.

Er nahm die attraktive Unbekannte genauer in den Blick.

Eine eigenwillige Schönheit mit ebenmäßigen Gesichtszügen, hellem Teint, kleiner, gerader Nase und vollen, sinnlichen Lippen. Ihre blaugrünen Augen betonte sie mit Cajall. Sie hatte langes, rotblondes Haar und krönte ihre Frisur durch eine mit Kunstperlen verzierte Agraffe. Zwei geflochtene Zöpfe liefen vom Nacken ausgehend über die Schultern, um sich rechts und links um den Ausschnitt des Jeanshemdes zu legen und dann zwischen den Brüsten zusammenzutreffen. Vor allem fesselte ihn die nicht leicht zu entziffernde, reservierte, fast ein wenig trotzige Ausstrahlung der Frau, die ihr etwas Geheimnisvolles verlieh. Charisma lässt sich nur schwer ergründen, aber wenn man es sieht oder spürt, erkennt man es.

Sie trug eine dieser angesagten Jeanslatzhosen, die Füße steckten in klobigen Holz-Clocks. Als sie kurz aufstand, um ein kleines Notizheft in den Taschen ihrer Jeansjacke am Kleiderständer heraus zu kramen, brachte sie das Kunststück fertig, auf den Klötzen geschmeidig durch den Raum zu schweben.

Botticellis Flora hatte sich in sein Jahrhundert verirrt. Simonetta Vespucci schien wiedergeboren.

Als sich ihre Blicke trafen, drehte sie den Kopf weg.

Er blieb noch eine Zeit lang, beteiligte sich unkonzentriert am Gespräch mit ein paar Tischnachbarn und bemühte sich dabei, die Frau nicht weiter allzu auffällig zu beobachten. Nach dem zweiten Bier ging er nach Hause.

Er musste sie wiedersehen.

Je nach Lage der Dinge gab es zwei unterschiedliche Arten von Frühstück, die sich Feireis am späten Vormittag im Café van Daele bestellte. War der Hunger klein, nahm er das französische Dejeuner – Zeitung, Zigarette, Croissant, Espresso. Bei etwas mehr Appetit durfte es die üppigere Kost der Holländer sein — fein geschnittener Gouda, Weißbrot, Schokostreusel, ein Ei und ein Pott Kaffee. Manchmal gönnte er sich ein Tomatensüppchen. Weil am Morgen der wichtige Besuch bei Juwelier und Uhrmachermeister Schwedler anstand, entschied sich Feireis für die karge Variante.

Der alte Feireis hatte als passionierter Uhrensammler seiner Frau zu einem ihrer Geburtstage eine Uhr geschenkt, die Art von Uhren, wie sie vor 120 Jahren vornehme Damen während der Reise mitführten. Das kostbare Stück, eine Schweizer Produktion aus vergoldetem Messing, war stehen geblieben und Feireis Junior hatte es für Mutter zur Reparatur gebracht.

Er stand vor dem Geschäft einer Aachener Traditionsfirma. Der Gründer des Hauses, Franz Schwedler, hatte wahres Juweliers Blut< in den Adern. Schon seine Vorfahren waren in der Diamantenstadt Antwerpen in der Branche bekannt. Über die Generationen hatten die Söhne, Enkel und Urenkel mit Stolz und Leidenschaft das Geschäft weitergeführt.

In der Auslage des aus Panzerglas gebauten Schaufensters war Feireis vor Jahren eine Patek Philippe aufgefallen, 585er Gold, Email-Zifferblatt mit Goldzeiger, Gold-Deckel und 16 Rubinen. Wann immer er an Schwedlers Geschäft vorbei kam, blieb sein Blick an der Uhr hängen. Er erwarb das 1923 gefertigte Prachtstück schließlich für knapp 10000 DM und trug es seitdem am linken Handgelenk.

Weil er der Geschäftsführung bekannt war, gewährte man ihm Zutritt zur streng abgesicherten Reparaturwerkstatt. Hier residierte Georg Schwedler, Urenkel des Firmengründers und ein Uhrmacher wie er im Buche stand. In dem Schubfächerschrank hinter seinem Arbeitstisch befanden sich ca. 100000 Ersatzteile, auf die er bei Bedarf zugreifen konnte, um Uhren wieder den Takt beizubringen. Für ihn hatten all diese Objekte ihre eigene Geschichte, die er auch erzählen konnte. Wo stammte eine Uhr her, wann wurde sie fabriziert, in welchem Land und von wem wurde sie angefertigt, wo ging sie hin, wie wurde sie transportiert? Sechs Tage die Woche saß der alte Schwedler mit Lupe und Präzisionswerkzeug über den Arbeitstisch gebeugt, gönnte sich nur 12 Tage Urlaub. Einmal im Jahr reiste er auf eigene Kosten nach St. Petersburg, wo er die Uhren russischer Zaren reparieren durfte, darunter hochkomplizierte Reiseuhren, deren Gehäuse von Fabergé gefertigt wurden. Seine Lieblingsmusik war das freie Laufgeräusch einer Uhr nach der Reparatur.

Schwedler öffnete die Panzertür.

»Guten Morgen, Herr Feireis.«

Mit kurzem Blick auf die zahlreichen, alle exakt laufenden Uhren an der Wand seiner Werkstatt:

»Sie kommen pünktlich auf die Minute. Äußerst lobenswert! Als Fachmann muss ich sagen, nach Ihnen könnte man glatt die Uhr stellen. Läuft die Patek noch?«

»Ach, lieber Meister Schwedler, wie hätte ich sonst so pünktlich sein können. Ich bin mit ihr verwachsen. Habe den Kauf noch keine Minute bereut. Wie sieht es denn mit Mamas Reise-Uhr aus? Hatte das alte Stück noch eine Chance?«

»Der Gang war gut. Es lag an der Zeigerreibung. Es sind ja sehr zarte Teile auf dem Zifferblatt verarbeitet. Das habe ich gerichtet.«

Sorgsam in ein spezielles Holzkästchen verpackt, stand die Uhr abholbereit auf dem Arbeitstisch. Feireis nahm sie vorsichtig in Empfang, verabschiedete sich herzlich vom alten Schwedler und machte sich auf den Weg zu seiner Mutter.

Marcella, die riesige italienische Pflegerin mit der Flüsterstimme, öffnete ihm die Tür. Sie war wie ihre Namensgeberin fromm und von beinahe heroischer Leidensfähigkeit. Mutter hatte über die Jahre mehrere Pflegekräfte verschlissen, die alle nach kurzer Zeit kündigten, weil sie den Umgangston der bösartigen alten Frau nicht länger ertrugen. Marcella ließ die Behandlung mit stillem Gleichmut über sich ergehen. Sie sprach noch leiser als üblich, war kaum zu verstehen.

»Es geht ihr nicht gut. Sie isst seit Tagen nichts mehr.«

Lizeth Feireis, geborene Mamani, stammte aus der weißen peruanischen Oberschicht. Nach dem Suizid ihres Ehemanns reiste die kunstbesessene Frau mit ihrem spät geborenen, einzigen Kind zwei Jahre durch die Welt und der junge Feireis kannte bald so gut wie alle bedeutenden Museen und Galerien.

Ein Reitunfall bereitete dem ein abruptes Ende. An den Rollstuhl gefesselt wurde die Mutter ein Ausbund an Misanthropie. Sie zog aus Hamburg in die Nachbarschaft ihrer letzten Freundin. Die in Aachen praktizierende, peruanisch stämmige Ärztin Dr. Anjali Moreno hatte sie auf Reisen kennengelernt. Das Naturell der älteren Dame war geeignet, ihre Marotten und Schrullen zu ertragen. In ihren jungen Jahren eine zickige Diva, konnte sie sich in Aachen nicht mehr im Spiegel sehen. Der Alkohol tat ein Übriges, machte sie aggressiv und beschleunigte ihren körperlichen Verfall. Die dunkle Seite ihres Charakters war schon bei der verwöhnten kleinen Prinzessin in ihrer Kindheit offensichtlich, wurde in der Ehe mit Feireis gemildert und brach sich nach dessen Tod ungehindert Bahn.

Mit Marcellas Hilfe lebte Mutter in einer für sie völlig überdimensionierten Villa am Hangeweiher – einer der besten und begehrtesten Lagen der Stadt. 350 qm, verteilt auf sechs großzügige Zimmer. Hanglage am Wald. Das modernistische Gebäude hatte ein Kölner Stararchitekt entworfen und sorgsam in die Landschaft eingefügt, bis hin zum Aufgreifen der dort ursprünglich vorhandenen Vegetation. Die außergewöhnliche Architektur auf 1500 qm Grundstücksfläche betonte die waagerechten Geschossdecken, die in freitragenden, scheinbar schwerelosen Vordächern endeten. Große Glasfronten sorgten für lichtdurchflutete Räume und gaben den Blick in die Natur frei.

Mutter hatte das Haus für eine sündhafte Summe gekauft und mit Reise-Mitbringseln dekoriert. In jedem Winkel stand eine der kostbaren indigenen Skulpturen aus Peru, die einen kruden Kontrast zu den an der Wand versammelten schlüpfrigen Pin-up-Zeichnungen von Joaquin Alberto Vargas y Chávez ergaben. Feireis Senior hatte den Zeichner bei seinen regelmäßigen geschäftlichen Aufenthalten in Trujillo auf einem Empfang kennengelernt und spontan eine ganze Reihe der Blätter gekauft. Vargas hatte ab 1940 über 180 verschiedene Pin-ups für das amerikanische Esquire-Magazin gezeichnet und wechselte 1956 zum Playboy. Hugh Hefner, für den er dann über 20 Jahre arbeitete, war ein großer Fan.

Die Möbel hatte Mutter bei Streifzügen durch Antiquitätensalons und Kunsthäuser gekauft oder ersteigert und nach Aachen bringen lassen. Ein teures Sammelsurium aus Stühlen, Tischen, Vitrinen, Schränken, Kommoden, Wand- und Bodenteppichen unterschiedlicher Stile und Epochen.

Aber die Villa war in Wirklichkeit eine luxuriöse Gruft. Lizeth Feireis hatte sich von der Welt verabschiedet und den endlos langen, selbstmörderischen Fall begonnen. Sie trank exzessiv. Die jeweiligen Pflegerinnen hatten peinlichst dafür zu sorgen, dass stets genug Vorrat im Haus vorhanden war. Sie bevorzugte Cognac und Weißwein, wobei sie den Tag mit Wein eröffnete und gegen Mittag der Wechsel zu den Likören folgte. Falls der Pegel am Abend nicht erreicht war, halfen Wodka oder Whiskey.