17,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Picus Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Der Gymnasiallehrer Aaron lebt ein unspektakuläres Leben im jugoslawischen Belgrad. Er ist verheiratet, hat einen Sohn, und immer wieder mal auch Affären. Seine ganze Leidenschaft gilt dem Schwimmen im Meer. Bei einem seiner Aufenthalte an der Adriaküste spricht ihn ein wohlbeleibter, gut gelaunter Mann an, mit dem sich Aaron auch anfreundet. Greg bietet dem gelangweilten Lehrer eine neue Aufgabe an: die Leitung einer Sommerakademie für Wissenschaftler. Aaron sagt zu, bezieht mit seiner Familie ein Häuschen am Meer und macht sich an die Arbeit. Eines Tages jedoch erhält er einen Anruf seines Sohnes, der in Not geraten ist. Greg wird dem Junior aus der Patsche helfen, aber nun steht Aaron in seiner Schuld …

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 199

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Copyright © 2023 Picus Verlag Ges.m.b.H., Wien

Alle Rechte vorbehalten

Grafische Gestaltung: Dorothea Löcker, Wien

Umschlagabbildung:

© José Antonio Martínez Dona/Arcangel Images

ISBN 9783-7117-2139-6

eISBN 978-3-7117-5495-0

Informationen über das aktuelle Programm des Picus Verlags und Veranstaltungen unter

www.picus.at

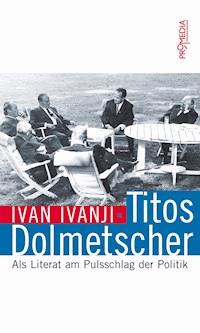

ivan ivanji

der alte jude und das meer

roman

picus verlag wien

Inhalt

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Kapitel 22

Kapitel 23

Kapitel 24

Kapitel 25

Kapitel 26

Kapitel 27

Kapitel 28

Der Autor

Das Meer ist wunderbares, ewiges Geheimnis für einen Menschen wie mich, der aus der Tiefebene stammt, in dessen Heimat sich Kukuruzfelder, Weizen im Wind und dazwischen die roten Tupfen der Mohnblumen ausbreiten. Freilich ist diese Unendlichkeit von Ort zu Ort oder je nach dem Gesichtspunkt des Beobachters grundverschieden. Die Adria ist für mich Zypresse und Ölbaum, die Ostsee Aal und Bernstein, das Rote Meer Palme und Sand, der Atlantik in Kuba Rum und Zigarren, der Pazifik in Kalifornien gefährliche Brandung. Den Begriff Meer gebrauche ich eigentlich nur, wenn sich meinem Blick keine Inseln in den Weg stellen, um die horizontlose Ewigkeit bewundern, fast möchte ich sagen anbeten zu können.

»Das Meer erglänzte weit hinaus …«, beschrieb Heine das Phänomen. Ich unterrichte Literatur, ich darf zitieren.

Versteht nicht ohnehin jeder jedes Wort anders? Wir glauben, miteinander zu kommunizieren, und reden doch nur gutherzig oder böse aneinander vorbei. Sprachwissenschaft ist meine Profession, ich müsste es wissen, es erforschen, forsch auf das Problem zugehen, aber ich war nur ein kleiner Schulmeister in einem langweiligen Gymnasium.

Wozu erleben, wenn man es nicht auch beschreibt? Und in welcher Sprache soll ich es tun? Und wie, bitte? Im Präsens, im Präteritum oder im Perfekt? Als Icherzähler oder als handelte es sich um einen Dritten? Sollte ich überhaupt Held meines Schreibens sein? Ich, ein Held? Immerhin hoffentlich kein Feigling – aber kann ich das beurteilen? Mir selbst über die Schultern schauen? Schwierig, aber wieso nicht? Und warum überhaupt schreiben? Für wen? Fragen über Fragen, also heißt es wohl Antworten suchen, auch wenn es keine Garantie gibt, dass ich sie finden werde.

Fragen stellen ist immer sinnvoll. Antworten werden zum Roman, zu einem Buch. Wenn es gut geht.

Seit wann hege ich Suizidgedanken? Unbewusst seit dem KZ, wie Primo Levi oder Jorge Semprún? Schwamm drüber, über die Zeit des Bösen werde ich nichts schreiben, niemandem mehr davon erzählen, genug des grausamen Spiels. Vergessen kann ich nicht, aber immerhin so tun, als ob ich diesen Teil meines Gedächtnisses verloren hätte. Verdrängt? Ob mir das gelingen könnte? Unzufrieden mit der Welt wie Tucholsky und Stefan Zweig? Keine schlechten Vorbilder, aber nein, schon in frühester Kindheit hat es in mir gesteckt, als ich noch keine Ahnung von ihnen und ihresgleichen hatte. Wieso nenne ich sie Vorbilder? So sehr Angst zu haben vor dem Tod, dass man sterben will? Ich glaube, ungefähr im Alter von vier Jahren habe ich geheult, weil ich begriffen hatte, dass ich einst sterben würde. Da hatten wir noch keine Ahnung, dass die Zeit des Bösen bereits drohte, nein, es war, als ich erfahren habe, dass jeder Mensch stirbt. Später geschah der durchaus sinnvolle Selbstmord meiner Großeltern, da war ich gerade vierzehn. Also, wie gesagt: Kein Wort mehr über die Herrschaft des Bösen, aber erlebt habe ich sie am eigenen Leib. Die Todeskrankheit, Jude zu sein.

Den Tod besiegen kann man nur durch Selbstmord. Er ist groß, dichtet Rilke. Der Tod, nicht der Mord. Wenn wir uns umgebracht haben, kann er uns nichts mehr anhaben, der Tod. Als Kind hätte ich das natürlich nicht so ausdrücken können, aber wenn ich heute darüber nachdenke, dann ist es ganz genau das, was ich gefühlt habe, was in mir steckte.

Im für weise Juden heiligen Gesetzbuch, dem Talmud, steht Lobendes über die Selbsttötung, obwohl diese Art, sich vom Leben zu verabschieden, verpönt ist. Ein Widerspruch. Nicht die einzige Unvereinbarkeit im Judentum, aber darüber weiß ich zu wenig.

Mitte der fünfziger Jahre ist mir am Sandstrand, vor mir die wunderschöne, zwischen Felsen eingezwängte Adriabucht, die Kraljičina Plaža – der Strand der Königin –, zum ersten Mal eingefallen, ich könnte, sollte, müsste so weit ins Blaue hinausschwimmen, dass ich keine Kraft mehr hätte, umzukehren, selbst wenn ich es wollen würde. Von dieser Idee komme ich nicht los. Ich habe sie schon literarisch missbraucht. Das Meer, das große Geheimnis der Ewigkeit, das es zu ergründen gilt, selbst wenn man es mit seinem Leben bezahlen muss? Was ist teurer als die Ewigkeit? Das Nichts vielleicht? Soll ich versuchen, den Buddhismus zu begreifen? Hat Prinz Siddharta Gautama etwas dazu gesagt? Nur ein Zitat habe ich gefunden: »Das Meer Buddha hat keine Küste.« Von sich selbst hat er behauptet, er sei Buddha, also mitsamt seinem Bauch auch das Meer. André Gide sagt: »Man entdeckt keine neuen Erdteile, ohne den Mut zu haben, alte Küsten aus den Augen zu verlieren.« Das mache ich mir zu eigen. Alte Küsten aus den Augen verlieren, ist es das, was ich will?

Schon als Kind war ich kein schlechter Schwimmer, obwohl ich keinen Stil richtig beherrschte. Ich schwamm wie ein Hund, aber ziemlich schnell und ausdauernd. Dabei ist es geblieben. Ich will mit meiner Schwimmkunst niemandem imponieren. Ich schwimme gemächlich, aber stundenlang. Ohne zu ermüden. Auf und ab. Mitunter mich auf den Rücken drehend, nicht, weil ich mich ausruhen müsste, sondern um eine andere Haltung einzunehmen. In den Himmel zu schauen. Die Wolken sind immer interessant. Verspielt die weißen, drohend und angsteinflößend, wenn sie immer dunkler werden. Angst ist eine Abwechslung, irgendwie sogar eine angenehme. Schwarze Widder mit krummen Hörnern wie der Gottseibeiuns statt weißer Schäfchen. Ich kann sogar einnicken, eine Handvoll Schlaf genießen, von leichten Wellen eingeschläfert im Meer liegend träumen. Ich habe genug Fett angesetzt, dass ich nicht untergehe. Ich kann es nicht, es gelingt mir nicht. Tauchen kann ich nur mit Mühe, ich muss sozusagen Gewalt anwenden, um die Meeresoberfläche zu verlassen. Immer nur kurz, dann drückt es mich hinauf. Ich bleibe oben.

Eine Kopfbedeckung brauche ich nicht. Es macht mir nichts aus, wenn die Sonne auf meinen Schädel brennt, so wie ich im Herbst und im Winter in Belgrad barhäuptig durch Regenguss und Schneewehen spaziere. Mitunter schwere Erkältungen nehme ich in Kauf. Sie gehören zum Leben. Genauso wie Aspirin-Tabletten. Die helfen bei jeder Gelegenheit.

So erinnere ich mich. Aber stimmt das alles, oder mache ich mir etwas vor? Etwas hat sich jedenfalls verändert, jetzt trage ich Schildmützen. Hüte mag ich nicht, ich besitze zwar einen teuren Stetson, den ich in Wien auf der Kärntner Straße gekauft habe, aber er wartet auf feierliche Gelegenheiten. Das Altern kann niemand aufhalten. Mit der Art der Kopfbedeckung sicher nicht. Was für eine dumme Feststellung – aber sie möge da bleiben, als Abbild meiner Person, die so etwas von sich gibt.

Es gibt viele Leute, die behaupten, sich an Einzelheiten aus ihrer frühesten Kindheit zu erinnern. Ich nicht. Ich glaube ihnen nicht so recht. Vielleicht vermischen sie, was man ihnen erzählt hat, mit dem, was tatsächlich in ihrem Gedächtnis hängen geblieben ist. Bei mir gehen nur Erinnerungsfetzen durcheinander. Zum Beispiel weiß ich, dass ich sehr früh mit bunten Glasmurmeln gespielt habe, wie alle meine Altersgenossen, aber an keinen einzigen Spielkameraden kann ich mich erinnern, weder an ihre Namen, noch wie sie ausgesehen haben. An die Form, Farben, Größe der kleinen Glaskugeln aber ziemlich genau.

Auch was die Schule angeht … Ich weiß, wo mein Klassenzimmer war, ich war ein guter Schüler, schreiben und lesen habe ich zu Hause gelernt, bevor ich eingeschult wurde. Die Schulbücher habe ich jedes Jahr sofort bis zur letzten Seite gelesen, aus purer Neugier, nur um zu erfahren, was auf mich zukommt. Und ich habe mir fast alles gleich gemerkt. Keine Ahnung jedoch, in welcher Bank ich saß, wer neben mir, keine Namen sind in meinem Gedächtnis geblieben. Von der Lehrerin in den beiden ersten Klassen weiß ich sogar, wo sie gewohnt hat, in einem Haus hinter der Post, für meine damaligen Begriffe ziemlich ärmlich, was mich gewundert hat. Dass der Lehrer in der dritten und vierten Klasse, ein Montenegriner mit dichtem Schnurrbart, seine beiden Söhne geprügelt hat, weil Lehrkräften solche Züchtigung der Schulkinder verboten war, Eltern jedoch nicht, das weiß ich. Aber wie haben die übrigen Mitschüler geheißen? Mich hat er nie geschlagen, der Herr Lehrer, daran könnte ich mich sicher erinnern. Auch von meinen Eltern wurde ich nie verprügelt. Das blieb der SS in einem späteren Abschnitt meines Lebens vorbehalten, aber darüber will ich ja nicht schreiben. Zumindest habe ich es mir vorgenommen.

Dann kamen die Schulen, in denen ich nicht mehr gelernt, sondern unterrichtet habe. Halt, nein. Gelernt habe ich auch weiterhin, wenn auch andersherum. Ich las zum Beispiel die Klassiker wieder und habe sie anders verstanden als zuvor. Ich weiß nicht einmal mehr, wann ich erfahren habe, dass ich Jude bin und dass es nicht vorteilhaft ist, einer zu sein. In meiner Geburtsstadt gab es Serben, Ungarn, Deutsche, Slowaken, Ruthenen, Roma – und Juden auch. Na und? Für mich bildeten wir alle zusammen eine Masse, ich unterschied in dieser Hinsicht keine Individuen. Dass wir eine Generation waren, ich und meine Freunde, das wusste ich so nicht, kannte die Wörter Generation, Masse und Individuum nicht. Noch nicht. Noch ziemlich lange nicht. Dass jeder von uns mindestens drei Sprachen beherrschte, war selbstverständlich. Keine Ahnung hatte ich, dass es anderswo nicht so war.

Gläubig waren wir nicht. Religion mussten wir in der Schule lernen, viele wurden von ihren Eltern angehalten, sonntags in ihre Kirchen zu gehen. Aber der relativ junge Rabbi, mit dem meine Eltern privat verkehrten, hat es nicht so genau genommen und im Religionsunterricht nicht darauf bestanden, dass wir samstags in die Synagoge kamen, nicht gefragt, ob wir zu Hause koscher essen. Das galt natürlich nur für meine Familie, unsere Umgebung. Gläubige Juden in typischem Gewand habe ich als Kind nie gesehen, sie wären mir auf den Straßen bestimmt aufgefallen.

Was das Judesein angeht, fällt mir eine blau-weiße Blechsparbüchse ein, in die man Kleingeld werfen sollte für etwas, das man Palästina nannte. Vielleicht ist in Zusammenhang mit der Büchse auch das Wort Zionismus gefallen. Ich habe nicht gefragt, was das ist. Wann habe ich den Sinn dieser Bewegung begriffen? Eigentlich nie, noch immer weiß ich nicht so richtig, was das sollte. Und soll. Geld sammeln war nichts Besonderes, man sammelte mit ähnlichen Büchsen für Verschiedenes, sicher auch für das Rote Kreuz. Ich weiß freilich, dass ich erklärt habe, von meinem Taschengeld würde ich nie spenden. War ich schon als Kind geizig? Bin ich es heute? Oder nur sparsam, auch ohne kleine Sparbüchse? Jemand hat mir eine Münze gegeben, damit ich sie in das blau-weiße Ding fallen lasse. Wahrscheinlich mein Großvater. Der war spendabel, wie es sich für Opas schickt.

Opapa sprach als Arzt nicht nur Latein, sondern auch Altgriechisch. Sogar ein wenig Hebräisch. Religiös war er auch nicht, aber die Segenssprüche hat er manchmal wie Sprichwörter in den einen oder anderen Satz eingeschoben »Baruch Ata Adonai Eloheinu …«, so wie die Christen oft »Ach mein Gott« sagen, ohne den Herrn wirklich zu meinen.

Hat er mir »Tewje, der Milchmann« von Scholem Alejchem zu lesen gegeben? Natürlich ins Deutsche übersetzt, dass Jiddisch existiert, habe ich als Kind nicht einmal gewusst.

Gut erinnern kann ich mich an die schwarze Beflaggung der Stadt, als König Alexander am 9. Oktober 1934 in Marseille ermordet wurde. Da war ich gerade sieben Jahre alt. Die erste politische Erinnerung. Besonders aufgeregt haben sich meine Eltern nicht, ich also auch nicht. Es war allerdings ein interessantes Ereignis. »Interessant« habe ich Verschiedenes genannt, Wichtiges und Unwichtiges, Positives und Vernichtendes. Für dieses Wort habe ich an die zwanzig Synonyme gefunden, aber keines umgreift alles, was ich meine.

Das alles war, bevor das Böse, über das ich hier zu schweigen gedenke, Jugoslawien überfiel. Wir gehörten zum wohlhabenden Bürgertum in der Kleinstadt. Woran soll ich mich erinnern können? Es schien ja trotz Königsmordes und kommunistischer Aufstände und Streiks nach Weltkrieg Nummer eins eine friedliche Zeit angebrochen zu sein. Nach dem großen Kriegsgemetzel würde es niemand mehr wagen, so ein Blutbad anzuzetteln. Dachte man und irrte sich. Erst recht nicht erinnern kann ich mich, wann, wo und von wem ich zum ersten Mal die Namen Hitler und Mussolini gehört habe, Daladier, Chamberlain oder Stalin. Unwichtige Leute für mich als Kind. Dafür kannte ich die Bilder des neuen jungen Königs Peter II., seine Fotos waren in allen Schulbüchern abgedruckt und hingen in goldenem Rahmen im Schulzimmer. Und als der Ministerpräsident Stojadinović geruhte, die Stadt zu besuchen, musste ich mit den anderen Schulkindern auf der Straße mit Fähnchen winken.

Trotzig war ich immer schon. Die Schulkameraden waren Fans entweder des Fußballklubs »Jugoslavija« oder von »BSK«, beide aus Belgrad. Um mich aus dem allwöchentlichen Streit ironisch heraushalten zu können, tat ich, als wäre ich für den Klub »Gradjanski« aus Zagreb. Sein Torhüter hieß Glaser. Andere berühmte Namen von Fußballern aus meiner Kinderzeit habe ich nicht behalten, auch nicht darüber nachgedacht, was die Namen der Klubs bedeuteten und symbolisierten. »Jugoslavija« – klar: Gemeinsamkeit der Völker, die das Königreich bildeten. »BSK«, eigentlich »Beogradski Sport Klub«, Belgrader Sportklub, betonte das Serbentum, um sich von dem Völkergewimmel abzuheben. »Gradjanski« bedeutet bürgerlich, also wohl gutbürgerlich. Spießig? Ein Klub der Bourgeoisie? Stand ich, der spätere glühende Jungkommunist, damals unbewusst ganz rechts? Oder eben nur unentschieden, was die Nationalität angeht? Quatsch. Was wussten wir Kinder schon? Hatten uns unsere Eltern etwas eingeflößt? Unabsichtlich? Woran man sich doch alles erinnert oder was man vergessen hat! Hilfe, Professor Freud, was schlich da aus dem Unbewussten?

Noch wichtiger war mein Kampf mit der Angst, um mit den Bengeln um mich herum mithalten zu können. Ich wollte sein wie der erste Tarzan, den Johnny Weissmüller spielte. Der Satz »Ich Tarzan, du Jane« war in aller Munde, mich aber betörte vor allem sein Schrei, wenn er sich von Ast zu Ast schwang. Den versuchte ich in den Turnstunden nachzuahmen. Genau erinnere ich mich an seinen Rat, immer dann aufzuhören zu essen, wenn es einem am besten schmecke, so behielte man seine Form und Kraft. Daran denke ich immer noch, wenn ich gut esse, ich esse jedoch weiter. Um meinen Mut zu beweisen, musste ich auf einen Baum klettern. Über Dschungel verfügten wir nicht, nur über relativ armselige Baumbestände in den Grünanlagen. Meine Angst zu besiegen und doch hinaufzuklettern, um Tarzan zu sein, Herr des Urwalds mit unartikuliertem Ruf! Es war einer meiner ersten Siege.

Tennis wurde in meiner Heimatstadt gespielt, das war ein Zeichen, dass man zur Elite gehörte. Auf demselben Platz konnte man im Winter Schlittschuh laufen. Da wollte ich mich einmal hervortun und fiel beim Kadettsprung auf die Nase. Somit hatte ich genug von diesem Sport. In der großen Tenniswelt mischte Jugoslawien schon damals mit, die zwei berühmtesten Spieler hießen Franjo Punčec, der 1939 in der Weltrangliste den vierten Platz einnahm, und Josip Palada, der in Roland Garros 1938 das Halbfinale erreichte. Übrigens beide aus Zagreb.

In der Schule waren andere Namen zu büffeln. Wie ich damals meine Lehrer hasste! Die vielen serbischen Könige des Mittelalters und die Heiligen, was einige der Herrscher sozusagen im Nebenberuf geworden sind. Wie komisch mir zumute ist, wenn ich mich heute daran erinnere, obwohl ich das Lehramt aufgegeben habe, aber doch jahrzehntelang begeisterte Gymnasialprofessor gewesen bin. Wenn man so ein Wort wie begeistert analysiert … Worte zu untersuchen, sozusagen zu begutachten, ist ja Teil meines Berufs. Pardon, er war es. Von Geistern befallen, also nicht bei Trost? Bin ich so ein verrückter Schulmeister, in der Schülersprache ein verdammter Pauker? So straft einen das Leben. Ziemlich lange habe ich es gerne getan, mich um meine Schüler gekümmert, erst nach Jahrzehnten begann es mich zu langweilen. Das Altern habe ich schon erwähnt, es wird damit zu tun gehabt haben. In jungen Jahren lebt man mit jeder Menge Adrenalin, ist voller Begeisterung für vieles, verbraucht sie jedoch nach und nach, und früher oder später ist einfach keine mehr da. Bei mir ist bloß Schwimmen die große Ausnahme.

Als Kind habe ich ein Ruderboot bekommen und den kleinen Fluss meiner Heimatstadt, aber auch den See Kozjak im kroatischen Gebirgsland, den See von Bled in Slowenien und den Wörthersee in Österreich erforscht. Gerne ruderte ich später auf den großen Flüssen, die Belgrad umgeben, auch auf dem See Kozjak im kroatischen Gebirgsland, dem See von Bled in Slowenien, auf dem Wörthersee in Österreich. Es hat mich dabei nicht gestört, dass ich durch Holzplanken oder Plastik von diesem Gewässer getrennt war. Im Meer ging das jedoch nicht. So nicht. Hier duldete ich kein Holz, schon gar kein Plastik zwischen mir und dem Wasser. Das fand ich unnatürlich. Andere mögen es halten, wie es ihnen beliebt. Der Mensch kann schwimmen. Nicht wie ein Fisch, aber immerhin. Dampfschiffe? Panzerkreuzer? U-Boote? Meinetwegen. Ich aber wollte und will körperlich im Wasser sein. Mit dem ganzen Körper, sozusagen mit Leib und auch der Seele. Auf dem Meer habe ich nie ein Ruderboot bestiegen. Segeln ist etwas anderes, da spielt der Wind mit. Aber für mich ist das auch nichts.

Mein Heimatfluss, die Bega, war jedes Jahr Ende November, spätestens Anfang Dezember zugefroren. So wie am Nordpol, wo Eisschollen herumtreiben, sogar Eisberge.

Das Mittelmeer jedoch, vor allem meine Adria, ist und bleibt garantiert eisfrei und für einen wie mich auch im Winter selten zu kalt, um darin zu schwimmen. Man kann natürlich auch in der kalten Jahreszeit einige Monate lang Pause machen, das ist nie falsch, danach freut man sich umso mehr, wenn es wieder losgeht. In Pools gehe ich nicht, und wenn sie noch so groß sind. Dort kann man vielleicht baden, schwimmen, wie ich es gerne habe, jedoch nicht.

Der Gymnasialdirektor war mit seinem neuen jungen Mitarbeiter, mit Herrn Aaron Kukanić, sehr zufrieden, der sofort nach dem Abschluss seines Studiums zugeteilt worden war. Er war gerade siebenundzwanzig Jahre alt, hatte also schon etwas Lebenserfahrung, aber noch jugendliches Feuer für den Beruf. Berufung sollte ein Lehramt sein, nicht nur eine Profession wie alle anderen. Mit sich selbst war der Direktor jedoch nur halbwegs zufrieden. Er trug auch weiterhin eine Weste, eine goldene Taschenuhr in der Westentasche und eine goldumrandete Brille, obwohl das im sozialistischen Zeitalter auffallend war, irgendwie rückständig wirkte, um nicht zu sagen reaktionär. Während der Besatzungszeit zwischen 1941 und 1944 hatte er still und zurückgezogen gelebt, so still wie möglich, aber an der Schule musste er sich natürlich an die aktuellen Vorschriften halten, nicht wahr? Deshalb hatte er Angst, als die Befreiung Belgrads nahte. Er freute sich, weil man die Deutschen endlich loswerden würde, hatte aber Angst vor diesen Kommunisten, denn einige seiner Freunde waren der Hitler-hörigen Nedić-Regierung nahegestanden, das würde man auch ihm ankreiden können. Er hatte jedoch Glück. Glück, oder war er einfach immer gescheit genug gewesen, Freunde in allen möglichen Kreisen zu haben? Einer kam als Partisanenmajor zurück und suchte ihn gleich auf:

»Du warst nicht vorsichtig genug, hättest dich ruhig in irgendein Dorf zurückziehen können. Was musstest du mit den Faschisten mitmachen, das war blöd, ich weiß doch, dass du eigentlich ein anständiger Mensch bist …«

»Nein, mitgemacht habe ich nicht, ich bin nur meiner Arbeit nachgegangen, wie jeder Friseur oder Straßenkehrer …«

»Du bist aber kein Straßenkehrer, sondern ein Erzieher der Jugend. Also wir machen das so: Ich lasse mich bei dir einquartieren, du mit deiner Familie musst halt ein wenig zusammenrücken und stillhalten. Und in einigen Monaten empfehle ich, dass du in die Partei aufgenommen wirst …«

»In die kommunistische?«

»Du willst doch im Dienst bleiben, oder?«

Er gab nach: »Wenn du es sagst … Was bist du eigentlich, Major? Was bedeuten deine blauen Schulterstücke?«

»Dass ich in der OZNA bin! Im Geheimdienst. Sonst wüsste ich ja nicht so viel über dich, und deshalb kann ich dich beschützen«, lachte der Genosse Major, der bald Oberst wurde, eine eigene Wohnung bekam und dafür sorgte, dass man seinen Freund zum Direktor des Gymnasiums ernannte.

Der Herr, Pardon, der Genosse Direktor hatte nun ebenfalls einen Menschen unter sich, dem er helfen wollte. Einen etwas verrückten Mann, dem Schwimmen wichtiger schien als sein Fach. Er hatte gleich einen Schwimmklub für seine Schüler gegründet, das Training freilich dem Sportlehrer überlassen, weil er keine Schwimmbecken benützen wollte, sondern selbst bei ziemlich kühlem Wetter in die Save und sogar die Donau stieg, die er mehrfach von einem Ufer zum anderen und wieder zurück überquerte, was bei den starken Strömungen nicht einfach war.

Die Schüler mochten ihn, die Eltern der Schüler lobten ihn sehr. Wenn er ein Buch empfahl, lasen es die Kinder, selbst wenn sie sonst höchstens gelangweilt in der Pflichtlektüre herumgeblättert hatten.

»Ich möchte Ihnen gerne etwas empfehlen, Herr Kollege«, nahm er sich den Jüngeren vor. »Sie sollten zurück an die Uni und promovieren. Parteimitgliedschaft ist nicht mehr ausschlaggebend, ich weiß natürlich, dass sie kein Genosse sind …«

»Wenn Sie mich loswerden wollen, kündige ich sofort …«

»Missverstehen Sie mich doch nicht. Ich schätze Sie sehr. Gerade deshalb sollten Sie sich nicht mit dem zufriedengeben, was Sie hier bei uns machen, Sie gehören als Professor an die Universität.«

»Ich bin aber zufrieden hier.«

Dabei blieb es lange.

Ich habe den Kindern nie etwas aufgedrängt. Schon im zweiten Schuljahr war ich so selbstsicher, dass ich vom Katheder aus verkündete:

»Mein Name ist Aaron Kukanić. Wenn man jemanden kennenlernt, stellt man sich vor. Das habe ich hiermit getan. Ich werde euch jetzt einzeln aufrufen, dann werdet ihr euch nacheinander vorstellen. Aber, Leute, um es gleich zu klären: Ob ihr etwas lernen wollt, ist eure Sache, mich geht das nichts an. Ich sage euch, was ich weiß und was ihr wissen solltet. Das ist meine Pflicht. Ob lernen eure Pflicht ist, müsst ihr selbst herausfinden. Und ich verspreche, durchfallen wird bei mir niemand. Also macht, was ihr wollt, unter der Bedingung, dass ihr brav und still seid, wenn ich rede, und mir gegenüber höflich bleibt. Mich mögen braucht ihr nicht, darauf verzichte ich. Lehrer werden nicht angestellt, um von Schülern geliebt zu werden, sondern um zu versuchen, ihnen etwas beizubringen …«

Das Experiment ist gelungen. Keinen hätte ich durchfallen lassen müssen, nicht einmal nach strengsten Kriterien.

Die Schwimmerin … Sie war viel schneller als ich, aber auf meine Frage, wie lange sie durchhalten könne, antwortete sie nicht, auf meinen Vorschlag, jetzt loszuschwimmen, wenn es sein muss die ganze Nacht hindurch, sagte sie schnippisch: »Was die Nacht durchhalten angeht, hätte ich eine andere Idee.«

Ich begriff nicht, starrte sie nur an und sie musste lachen:

»Naiv oder schüchtern? Also in deinem Hotel oder in meinem?«

Da ich wieder zögerte, landeten wir bei ihr, und als der Morgenschimmer durch die Vorhänge den neuen Tag anmeldete, merkte sie scherzhaft an: »Du hast überraschend gut durchgehalten.«

»Wann sehen wir uns wieder?«

»Spinnst du? Was weiß ich …«

Zögernd: »Ich heiße Aaron Kukanić, Freunde nennen mich Ari. Und wie nennt man dich?«

Keine Antwort.

»War ich nicht gut? Gut genug …«

»Quatsch«, war das Abschiedswort. So schnell, wie sie schwamm, hatte sie sich angezogen, war gegangen und hatte mich in ihrem Zimmer allein gelassen. Ihren Namen hatte sie mir nicht genannt. Ich hätte mich genauer umsehen sollen, vielleicht hätte ich auf einem Koffer den Anhänger mit ihrem Namen gefunden oder etwas Ähnliches, aber ich meinte, so etwas tut man nicht. Nein, wiedergesehen haben wir uns nie. Einmal sah ich in einer Zeitung ein Foto der Siegerin über vierhundert Meter im Freistil bei den Europameisterschaften in den Niederlanden. Die war meiner Schwimmerin furchtbar ähnlich – aber konnte sie Holländerin gewesen sein? Konnte es sein, dass sie dorthin ausgewandert war? Das machten unsere Sportler nicht selten, nicht nur wegen des Geldes, eher um bessere Trainingsmöglichkeiten zu haben.