Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Wieser Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: wtb Wieser Taschenbuch

- Sprache: Deutsch

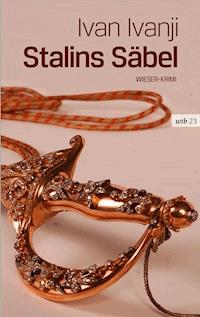

Josef Wissarionowitsch Stalin schenkt Marschall Tito einen mit Diamanten besetzten Säbel – das ist der Ausgangspunkt von Ivan Ivanijs spektakulärem Politthriller, der uns an die Schauplätze von Verbrechen im ehemaligen Jugoslawien führt. Das Geheimnis um diese Waffe ist so brisant, dass sich sogar die CIA und der Mossad dafür brennend interessieren. Ein packendes Buch aus der Feder eines der prominentesten serbischen Literaten.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 379

Veröffentlichungsjahr: 2016

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

IVANJI • STALINS SÄBEL

IVAN IVANJI

Stalins Säbel

Roman

Die Herausgabe dieses Buches erfolgte mit freundlcher Unterstützung durch die Stadt Wien.

wtb 23

A-9020 Klagenfurt/Celovec, 8.-Mai-Straße 12 Tel. + 43(0)463 37036, Fax +43(0)463 [email protected]

Copyright © dieser Ausgabe 2016 bei Wieser Verlag GmbH, Klagenfurt/Celovec Alle Rechte vorbehalten Lektorat: Maria Sikora ISBN 978-3-99047-037-4

in alter Rechtschreibung

VORSPANN

Stalins Säbel ist keine Fiktion. Der sowjetische Generalissimus hat ihn als Auszeichnung für die Verdienste im Kampf gegen den Faschismus dem jugoslawischen Marschall im Herbst 1944 geschenkt. Sein Griff ist mit 260 Brillanten und anderen Edelsteinen geschmückt. Zu Titos Lebzeiten war er in einem besonderen, für diesen Zweck gebauten Museum mit anderen Gegenständen, die man ihm geschenkt hatte, ausgestellt, da habe ich ihn zum ersten Mal gesehen.

Nach dem Bombardement Jugoslawiens durch die NATO und der Verhaftung von Slobodan Milošević galt er als verschwunden. Das Museum der Geschichte Jugoslawiens, das diese Exponate verwahrt und ausstellt, bestätigte mir 2008, daß der Säbel auf der Liste seiner Artefakte stehe, daß man ihn jedoch nie gesehen habe, weil einen Teil des Nachlasses die Garde unter Verschluß halte. Ich dachte, er wäre gestohlen, wie bekannterweise eine Uhr Titos und andere Gegenstände aus seinem Nachlaß. Das war die Voraussetzung, einen Roman über dieses Thema zu schreiben.

Fünf Jahre nachdem die erste Auflage von »Stalins Säbel« in Belgrad erschienen war, erhielt ich einen Anruf.

»Wir haben ihn«, sagte der Kustos des Museums, Momo Cvijović.

»Wen habt ihr?« fragte ich überrascht.

»Stalins Säbel. Wollen Sie ihn sehen?«

Und ob ich das wollte. Er lag die ganze Zeit in einem Depot des »ovalen Hauses«, in dem Milošević gewohnt hatte und verhaftet wurde und aus dem ein Tunnel zum geheimen Ausgang in der Theodor-Dreiser-Straße führt, wo zwei Wachsoldaten ermordet wurden, deren Tod ich auch in meinem Roman beschrieben hatte. Die Garde hatte die Räume, in denen der Säbel und andere Artefakte ruhten, eifersüchtig gehütet und die zuständigen Museumsleute jahrelang nicht hineingelassen.

Ich mußte weiße Handschuhe anziehen und durfte ihn berühren, sogar mit ihm herumfuchteln. Auf Sonderausstellungen des Museums wird er seither mitunter in einer Vitrine aus Panzerglas öffentlich gezeigt, ansonsten befindet er sich im Tresor dieser Institution. Am Roman habe ich in dieser Hinsicht trotzdem nichts geändert.

1.

Im Kino zögern Mörder bevor sie töten. Das sympathische Opfer ist gefesselt, möglicherweise ist eine Höllenmaschine an seinem Körper befestigt, oder es wird mit Benzin übergossen, der Verbrecher erklärt langwierig warum er foltern, sich rächen und töten will und gibt damit dem Retter Zeit im letzten Augenblick zu erscheinen. Happy End! Im wahren Leben, insbesondere in Serbien im Laufe der letzten Jahrzehnte, ist es nicht so. Es wird sofort und ohne Warnung geschossen.

Belgrad im Herbst. Zwei Maschinenpistolensalven. Krähen steigen auf und kreisen nervös krächzend über den Baumkronen der Parkanlage Toptschider. Die wenigen Passanten schenken der Schießerei keine Aufmerksamkeit. In der unmittelbaren Nähe befinden sich die Kasernen und Schießplätze der Garde. Vielleicht ist eine Übung im Gange.

Die Monate September und Oktober sind für die serbische Hauptstadt die schönste Jahreszeit. Der Winter ist kalt und lang, noch im April peitschen nur zu oft eisige Winde über die Stadt, der schlimmste heißt Koschawa und weht, wie so vieles andere Unangenehme, aus Rußland. Die Fernheizung ist kalendergerecht bereits abgeschaltet, in manchen Wohnungen friert man erbärmlich. Plötzlich bricht im Mai der Sommer aus, überspringt den Frühling, und Hitze quält die Menschen bis Ende August. Erst im Herbst wird es mild, die Sonne scheint und bringt Weintrauben und viel Obst zur Reife. Der Altweibersommer verdient hier seinen Namen.

Auf dem herrschaftlichen, Dedinje genannten Hügel verbirgt sich hinter hohen Mauern die ehemalige Residenz von Marschall Tito. Außer der Villa, in der er gewohnt hat und die fast zwanzig Jahre nach seinem Tod von Bomben der NATO im Frühjahr 1999 zerstört wurde, stehen auf demselben Grundstück noch einige andere Gebäude. In dem einen, dem Treibhaus für Rosen, hat er unter einem Marmorblock seine letzte Ruhestätte gefunden. In anderen Bauwerken sind die Geschenke ausgestellt, die der langjährige Staatspräsident bekommen hat. Die wertvollsten befinden sich in einem Haus mit ovalem Grundriß, das von den übrigen abgetrennt ist und einen besonderen Eingang hat.

Slobodan Milošević, Diktator Serbiens und als mutmaßlicher Kriegsverbrecher im holländischem Gefängnis verstorben, war auf dem Höhepunkt seiner Macht in diese Villa eingezogen und benützte dort alles: Möbel, Bettwäsche, Handtücher, Geschirr, Eßbesteck, Teppiche, Bilder, Vasen, als sei es sein Privateigentum. Hier wurde er im Herbst 2000 verhaftet.

Das berühmteste Exponat war ein Säbel, den 1944 Stalin persönlich Tito für seine Verdienste im Kampf gegen den Faschismus geschenkt hat.

Wenn man von dem Eingangsportal die Straße Užička-ulica westwärts geht, kommt man an der amerikanischen Botschafterresidenz und anderen Luxuspalais vorbei. So gelangt man zur Straßenkreuzung mit dem Boulevard des Friedens und von dort aus führt eine nach dem amerikanischen, kommunistischen Romancier, Theodor Dreiser benannte Gasse steil bergab. Auf der linken Seite befindet sich eine Anstalt für die Behandlung von Drogenabhängigen, danach Häuser mit Unterkünften für Offiziere und zuletzt der Eingang zum Gelände mit den Kasernen der Garde. Gegenüber stehen einige andere einfache Wohnblocks, nach ihnen folgt ein wild bewachsenes, anscheinend noch unbebautes Gelände, und am unteren Ende wartet die hübsche kleine, den heiligen Aposteln Petrus und Paulus geweihte Kirche auf fromme Besucher. Wenn man weiter spaziert, gelangt man in einen Park mit dem im alten serbischen Bauernstil erbauten Lustschloß des Fürsten Miloš Obrenović. Vor ihm steht der würdigste Baum der ganzen Stadt, eine riesige, Jahrhunderte alte Platane in deren Rinde unzählige Generationen verliebter Paare ihre Namen eingeritzt haben.

Anfang der Sechzigerjahre begannen Bohrarbeiten am Berg. Es sollte ein Geheimnis bleiben, aber in Belgrad bleibt nichts verborgen, man erfährt alles und noch mehr, was heißen soll, auch so manches, was gar nicht existiert. Es wurde ein großer Komplex gebaut der sechs Stockwerke tief in die Erde reichte. Der Aufzug führte direkt aus der Wohnung des Staatschefs in ein Labyrinth von Tunneln mit mehreren geheimen Ausgängen. Einer von ihnen befand sich in einem anscheinend verwahrlosten kleinen Haus ohne Nummer in der Theodor-Dreiser-Straße gleich oberhalb der Kirche der heiligen Apostel Petrus und Paulus, gegenüber vom Haupteingang zu den Gardekasernen.

Im Jargon der Gardesoldaten wird dieses geheimnisvolle Gebäude schlicht »Objekt« genannt. Es wird Tag und Nacht von Kameras und Bewegungssensoren überwacht, außerdem kreisen pausenlos Wachposten auf einem besonders angelegten Pfad um das Bauwerk herum, das wie eine Hütte ausschaut. Alles was außerhalb ihres vorgegebenen Weges liegt, nennen die Soldaten der Einfachheit halber, »Außen«, das Haus selbst, das sie nicht betreten, dem sie sich nicht einmal annähern dürfen, »Innen«.

Am frühen Morgen des fünften Oktober 2004 sitzen die beiden Soldaten Draschen und Dragan in ihrer Kaserne beim Frühstück. Sie sind bester Laune, freuen sich, weil sie gemeinsam der Wache zugeteilt worden sind, die heute das Objekt bewachen muß, sie sind Freunde und haben die Absicht, sich über den Urlaub zu verabreden, den sie gemeinsam verbringen wollen. Im Dienst soll zwar nicht geplaudert, sondern aufgepaßt werden, aber schon jahrzehntelang wird hier auf dieselbe Weise Wache geschoben, und es ist noch nie etwas Denkwürdiges passiert. Als Soldat fragt man sich nicht, warum man wo was zu tun hat, alles scheint ohnehin sinnlos und nichts anderes als Schikane, aber man hat zu gehorchen. Schließlich gibt es auch weitaus unangenehmere Aufgaben als vormittags unter schönen Bäumen die Waffen spazieren zu tragen. Gefürchtet in der Garde sind Paradeauftritte zum Empfang von Staatsgästen aus dem Ausland, wenn man lange stramm stehen muß, oder das Schlimmste: die Teilnahme an Manövern, wobei man beweisen soll, daß man die beste militärische Einheit im Lande ist.

Draschen und Dragan stammen aus benachbarten Dörfern der Region Schumadija, dem Herzen Serbiens. Beide sind einundzwanzig Jahre alt. In die Garde werden seit jeher vor allem Burschen vom serbischen Land einberufen; bärenstarke, hübsche Jungen. Sie gelten als verläßliche, verantwortungsvolle Soldaten, traditionell sind sie tapfer und nicht überflüssigerweise neugierig. Intellektuelle gelangen nur ausnahmsweise in diese Truppe.

Für die Eltern im serbischen Dorf ist es ein Festtag, wenn der Sohn einzurücken hat. Das wird gefeiert wie eine Hochzeit. Man ist stolz, daß der Junge zum Mann geworden ist. Es wird sogar ein Lied gesungen, »Gern rückt der Serbe ein zu den Soldaten…« Hunderte von Gästen werden bewirtet, Verwandte, Nachbarn und Freunde der Nachbarn, möglichst das ganze Dorf. Man tanzt bis zur frühen Morgenstunde, zuerst Kolo, da halten sich die Burschen und Mädchen noch züchtig an den Händen, erst später kommen diese modernen Tänze an die Reihe, bei denen man sich umarmen und abtatschen darf.

Das Soldatenfrühstück besteht aus dünnem Kaffee, Schwarzbrot mit Marmelade, aber sie tischen sich und ihren Kameraden auch einheimischen Schinken, getrocknetes Rindfleisch, Wurst und Speck auf. Das Fresspaket ist für einen von ihnen erst gestern angekommen. Jetzt haben sie den Geschmack der Heimat auf den Gaumen. Was immer einer hier von zu Hause bekommt, wird kameradschaftlich geteilt, so ist es Sitte, und jedermann freut sich. Das Gespräch dreht sich um Filme, die in den städtischen Kinos laufen, welchen von ihnen man am Samstag, wenn man Ausgang haben wird, besichtigen soll. Dann ist es Zeit für die beiden zum Spieß zu gehen, sich die Waffen und Munition ausgeben zu lassen. Sie ziehen die Windjacken ihrer Tarnuniform an und gürten sich. Der Feldwebel führt sie zur Wachablösung.

Ein angenehmer Herbsttag. Noch sind die Äste nicht ganz kahl, sondern mit buntem Laub geschmückt, aber der Pfad ist von abgefallenen Blättern wie von einem bunten Teppich bedeckt.

Zwei Stunden später sind Draschen und Dragan tot.

Die Posten am Kasernentor haben das Feuer aus den Maschinenpistolen gehört. Der Feldwebel vom Dienst rennt zum »Objekt« und findet seine beiden Soldaten blutend auf dem Pfad. Einer von ihnen lebt noch und hat die Kraft zu röcheln:

»Von Innen, von Innen…«

Der Feldwebel beugt sich in Panik über die Gardisten, zieht unbedacht ihre Körper beiseite, zertritt das rot-braune Laub auf dem das Blut unnatürlich grell rot wirkt. Er zerstört Spuren. Der Mann ist kein Kriminalbeamter, sondern ein erschrockener Unteroffizier, der sich vor allem fragt, ob er selbst einen Fehler gemacht, etwas unterlassen hat und deshalb zur Verantwortung gezogen wird. Er löst Alarm aus, versucht Erste Hilfe zu leisten ∑ aber der verwundete Soldat stirbt ∑ zerrt dabei die Leichen noch weiter vom Tatort, vom Pfad weg und damit auch außerhalb der Reichweite der Kameras, die Tag und Nacht aufzeichnen sollten was geschieht.

Als erster erscheinen drei Zivilisten. Sie sind bei der Garde angestellt und für die elektronische Überwachung zuständig. Einer von ihnen ist Sohn eines Obristen. Wie man später erfahren wird, hatte er an diesem Morgen keinen Dienst. Wieso war er trotzdem sofort zur Stelle? Mit einer kleinen Verspätung kommt die Militärpolizei an, die Rettung und am Ende der militärische Untersuchungsrichter, vom Rang her ein Hauptmann.

In aller Eile, noch bevor er seine Vorgesetzten konsultiert oder befragt hat, zählt der Hauptmann die Patronenhülsen und klaubt sie auf, ohne die Fundorte dauerhaft zu bezeichnen. Er glaubt zu wissen, was von höherer Stelle von ihm erwartet wird und stellt fest, die beiden Gardisten müssen sich zerstritten und aufeinander geschossen haben, der eine war sofort tot, der andere hat sich selbst umgebracht, nachdem er begriffen hat, was er gemacht hat. Das Motiv? Eile mit Weile, man wird es finden. Haben sich die beiden vorher in der Kaserne gestritten? Nein? Der Hauptmann möchte trotzdem so schnell wie möglich die sterblichen Überreste für die Familien freigeben. Derartige Unglücksfälle und Tragödien sind nun einmal leider Gottes nicht zu vermeiden, so etwas geschieht in allen Streitkräften der Welt. Er meldet den höheren Dienststellen, daß der Fall gelöst ist. Die Leichname der beiden Gardisten sollen in aller Stille in ihre Geburtsdörfer überführt und dort begraben werden.

Verbrechen in der Armee? Morde, Selbstmorde? Das ist gar nicht gut für das angeschlagene Ansehen der Streitkräfte in Serbien. Nach den Bürgerkriegen und den vielen Niederlagen ist der frühere Ruhm ohnehin verloren gegangen. Die Öffentlichkeit soll nicht allzu lange mit dem Tod der beiden Gardesoldaten belästigt werden. Die Serben haben nach ihrer Orthodoxen Kirche ihr Vertrauen vor allem dem Militär geschenkt, und dabei soll es bleiben.

2.

Der Blick vom obersten Stockwerk des Hochhauses im modernen Stadtviertel Neu Belgrad reicht weit über das Ufer des Flusses Sawe und eine Insel mit vielen Hausbooten und Sportplätzen. Micha Boch lässt sich jeden Morgen Zeit, den Anblick vom Frühstückstisch aus zu genießen. Das Fenster öffnet sich in nordwestlicher Richtung, die herbstlichen Sonnenstrahlen fallen so über das Haus, daß sie lange Schatten bis zum Ufer bilden, aber nicht mehr über das Wasser reichen, sodaß die Wellen lustig glitzern können.

Micha stammt aus einer Offiziersfamilie. Sein Vater war General bei Titos Partisanen, ist vor langer Zeit verstorben und mit allen militärischen Ehren beigesetzt worden. Er selbst hat Rechtswissenschaften mit einem Stipendium des Innenministeriums studiert, war kurz Polizeioffizier, wurde aber bald vom Geheimdienst UDBA übernommen und nahm vor fünf Jahren vorzeitig als Oberinspektor seinen Abschied. Regelmäßig wacht er immer noch Punkt sechs Uhr auf, obwohl er längst nicht mehr so früh aufstehen muß. Die kleine Detektei, die er sich aufgebaut hat um sein Zusatzbrot – er nennt es die Zusatzbutter auf sein Brot – zu verdienen, hat ihre Büros im selben Hochhaus, nur zwei Etagen tiefer. Meist spaziert er erst gegen neun hinunter.

Die Wohnung ist blitzsauber. Dreimal wöchentlich kommt eine Zugehfrau, aber sie hat nicht viel zu tun, weil Micha ein pedantischer Mensch ist, wie es sein Beruf erfordert und stets sofort hinter sich aufräumt. Er hat an gefährlichen und tödlichen Aktionen teilgenommen, nach denen es notwendig war Spuren zu beseitigen. So etwas geht ins Blut, auch wenn man es jetzt viel bequemer hat als früher. Brotkrümel aufzusammeln und Staub zu wischen ist einfacher, als Kadaver wegzuschaffen.

Die Wände schmücken Bücherregale und silberne Becher, die er als Gewichtheber gewonnen hat. Ein Foto zeigt ihn, die Hantel in die Höhe stemmend, als Meister seiner Klasse. Oft war er in Versuchung das blöde Bild abzunehmen, weil er es für eitel hält sich selbst so auszustellen, aber warum sollte er sich dafür schämen, daß er mit halbnacktem Oberkörper so gut ausgesehen hat? Von einem anderen Bild lächelt ihn aus dem Silberrahmen ein schüchterner junger Mann mit langem Haar an, sein Neffe Sascha, der einzige Sohn seiner verwitweten Schwester, die auch mit einem Offizier verheiratet war. Micha Boch ist ein einsamer Mensch.

Wenn er nicht auf Reisen ist, hält er sich immer an dasselbe Ritual. Zuerst zwanzig Liegestütze, danach unter die Dusche und fünfzehn Minuten klimpern auf dem Pianino. Er spielt nicht besonders gut, hat nie richtig Zeit für Musik gehabt, aber es beruhigt ihn manchmal mit zwei Fingern eine Melodie zu suchen. Erst danach brüht er sich seinen Tee und nimmt Toast, etwas Schinken und Käse.

Der einsfünfundneunzig große Mann wiegt achtzig Kilo, sein Blutdruck ist unverwüstlich hundertzwanzig zu achtzig. Als er noch im aktiven Dienst war, mußte er sich halbjährlich gründlich untersuchen lassen, und der Amtsarzt sagte ihm einmal scherzhaft:

»Sie werden eines schweren Todes sterben, mein Lieber, Ihr Herz ist zu gut, es wird nie aufgeben wollen!«

»Bessere Witze haben Sie nicht auf Lager, Doktor?«

Sascha fragte ihn bei einer Gelegenheit:

»Wieso hast du nie geheiratet, Onkel Micha?«

»Bei meinem Beruf? Hast du keine amerikanischen Filme gesehen, um zu wissen wie die Ehen von Cops ausgehen?«

Das war vor zehn Jahren. Inzwischen ist Micha sechzig und lebt ziemlich ruhig. Sein Partner in der Detektei, Goran, früher auch beim Geheimdienst, ein braver Ehemann mit vier Kindern, sagt ihm fast jede Woche, es sei noch nicht zu spät.

»Ist es doch. Wen würde ich nehmen? Ein mindestens dreißig Jahre jüngeres, sehr hübsches Ding. Aber was würden wir in zehn Jahren machen? Dann hätte sie Appetit auf so manches, was mit mir nicht mehr ginge… Danach soll ich aus Eifersucht meinen Widersacher erschießen? Nein, nein… Weißt du, mit Frauen ist das so wie fettes Spanferkel essen. Manchmal ist das ja ganz nett, mag ich wirklich, aber immer das gleiche… Und mit derselben. Nee…«

Das Telefon klingelt. Micha wundert sich. Seine private Nummer besitzen nur wenige Freunde, das Handy ist bis neun ausgeschaltet, Dienstliches erwartete er im Büro.

»Marko am Apparat. Ich weiß nicht, ob du schon Zeitung gelesen hast? Nein? Gestern sind zwei Soldaten der Garde erschossen worden…« Oberstleutnant Marko ist noch immer aktiv im militärischen Geheimdienst und ein alter Kumpel.

»Nun, Gott sei ihrer Seelen gnädig«, sagt Micha, ein eingefleischter Agnostiker, »Und was habe ich damit zu tun?«

»Von dem, was man offiziell behaupten wird, brauchst du kein Wort zu glauben. Ich empfehle dir, verfolge die Entwicklung genau…«

»Warum erzählst du mir das, Marko? Du weißt doch, womit ich mich in der letzten Zeit beschäftige…«

»Weiß ich natürlich. Unter anderem mit Kunstraub. Für ausländische Versicherungsgesellschaften…«

»Richtig!«

»Na eben. Bleib am Ball und reim dir etwas zusammen. Grüß dich!«

Mord an Soldaten und Kunstraub? Was wollte der Offizier? Micha kannte ihn nicht als unseriös. So ein Gespräch am Telefon! Wenn man in seinem Beruf etwas Ernstes mitzuteilen hatte, tat man es bei Spaziergängen in Grünanlagen. Man war in Serbien jahrzehntelang gewohnt damit zu rechnen, daß man abgehört wurde. Marko und Micha wußten das nur zu genau, sie hatten es doch selber oft gemacht oder veranlaßt. Der Oberstleutnant mußte davon ausgehen, daß ihr kurzes Gespräch aufgezeichnet worden war, auch daß Micha auf diese Idee kommen müsse und davon ausgehen würde, daß eine dritte Seite zugehört hatte. Was wollte er erreichen? Die Stellen, die möglicherweise die Abhörprotokolle bekommen würden, warnen?

Im Augenblick, als er sich anschickt ins Büro hinunter zu gehen, kommt der zweite Anruf.

»Schalom. Ariel aus Tel Aviv. Wie geht es dir?«

»Welch eine Ehre!« sagt Micha überrascht. »Und dir?«

David Ariel ist jugoslawischer Herkunft. Sein Vater hatte noch Abraham Löwi geheißen. Er war klug genug sich nicht von der deutschen Besatzungsmacht als Jude verhaften zu lassen, sondern nahm am Partisanenkrieg gegen die Deutschen teil, wanderte nach 1948 aus und wurde Offizier der neugegründeten Armee Israels. Die Armee in Israel stellte im Prinzip Juden, die jugoslawische Partisanen waren und sich dazu bereit erklärten, zwei Ränge höher ein, als sie in ihren Heimatarmeen verdient hatten. Oberleutnant Abraham nahm den Namen Abram Ariel an, wurde sofort Major und diente sich zum Brigadegeneral hinauf. Übrigens waren zwei israelische Generalstabschefs, Chaim Bar Lew und David Elazar aus Jugoslawien, und das schadete seiner Karriere keineswegs.

Sohn David trat in den Geheimdienst Mossad ein. Anfangs war er der »Metsada« zugeteilt, der Abteilung für spezielle Operationen, dem Geheimdienst im Geheimdienst, wo Sabotageaktionen, Anschläge, vor allem auch die »Liquidierung feindlicher Elemente« geplant und durchgeführt wurde.

Micha und David hatten sich in Deutschland kennen gelernt. David jagte deutsche Raketenexperten, die von Ägypten angeheuert werden sollten, einige von ihnen verschwanden 1962 vom Erdboden. Micha suchte nach kroatischen Ustaschi, die in seiner Heimat Attentate vorbereiten könnten, um ihnen zuvorzukommen. Beide hatten die stillschweigende Erlaubnis für Zusammenarbeit, aber mit der strengen Weisung, die Zentralen dürften nicht erwähnt und nie in Aktionen eingemischt werden. Falls einer der »nützlichen Morde« auffliegen sollte, durften sie mit keiner Hilfe von zu Hause rechnen. Offiziell war Belgrad mit Kairo gut Freund und erfuhr einiges, was man unter gewissen Bedingungen Israel zuflüstern konnte, dafür recherchierten die Israelis im Milieu der Feinde Titos in Deutschland, wo man gegen Jugoslawen mißtrauisch gewesen wäre. Auch über Methoden tauschte man Erfahrungen aus. Da gab es eine Chemikalie, die man zum Betäuben verwenden, oder einem gefesselten Menschen in die Badewanne schütten konnte, und er löste sich mit Anzug und Unterwäsche, Haut und Haaren in eine stinkende Lauge auf, die in die Kanalisation abfloß. Meistens wollte man es allerdings gar nicht so geheim machen, sondern auf spektakuläre Weise töten, um andere »Feinde« zu warnen und zu erschrecken.

David arbeitete nicht lange in diese Richtung, er wurde nach Israel zurückbeordert, und dank seiner Sprachkenntnisse und Protektion von ganz oben gelang ihm bald die Versetzung in die Abteilung für politische Aktionen und Zusammenarbeit, von wo aus die Kontakte mit anderen Geheimdiensten koordiniert wurden. Etwas später wurde auch Micha in die entsprechende Hauptabteilung des Geheimdienstes UDBA befördert. Jetzt konnten sie offiziell Kontakt miteinander aufnehmen. Und wie es sich ergab, ließ sich David Ariel auch relativ früh pensionieren und im Badeort Netanya nieder.

Außer schönen Badestränden und guten, internationalen Hotels befindet sich dort an der Mittelmeerküste eine der größten Diamantenschleifereien der Welt. Auch schon deshalb ist die hübsche Kleinstadt ein guter Standort um zu beobachten, was manche sehr reiche, aber wenig durchsichtige Menschen tun. Solche Personen spekulieren ja manchmal in Kunst oder Edelsteinen. Wenn man Geld aus illegalen Quellen gescheit anlegen will, sind Diamanten oder Kunstgegenstände ideale Objekte. Außerdem leben im Nahen Osten Personen mit »sauberem« Vermögen, vor allem arabische Ölmagnaten, die als junge Menschen im Westen studiert haben, sich das eine oder andere aus Museen wünschen und sich den Erwerb viel kosten lassen. Auf dieser Grundlage gedieh die Kooperation zwischen dem Israeli und seinem serbischen Freund noch besser, nachdem Micha, verärgert wegen der Entwicklung in seinem Land, den Dienst quittiert und seine Detektei gegründet hatte.

»Wir müssten uns so bald wie möglich sehen. Willst du mich nicht besuchen? Darf ich dich einladen?«

»Das ist mir im Augenblick zu kompliziert, es gibt ja nur zwei Flüge wöchentlich nach Israel. Komm doch du nach Belgrad!«

»Keine gute Idee. Aber irgendwo in deiner Nähe ginge es. Budapest? Es könnte hier bei mir ein sehr großer Fisch an der Angel sein, den wir am besten gemeinsam aus dem Meer ziehen sollten. Ich komme für alle deine Kosten auf.«

»Ein so großer Fisch? Wieso brauchst du ausgerechnet mich?« »Weil er möglicherweise aus deinem Land in unsere Richtung schwimmt…«

»In Wien hätte ich ohnehin zu tun«, sagt Micha, dem einfällt, daß er seinen Neffen Sascha besuchen könnte. Er hatte ihn schon ziemlich lange nicht gesehen. »Sag mir doch ein Wort mehr!«

»Tja, du kannst davon ausgehen, daß es irgendwie in die Sparte Kunstraub fällt. Dann also Wien. Wann?«

»Ich muß noch ins Büro und meinen Terminkalender anschauen…«

»Ich warte auf deinen Anruf. Möglichst bald, hörst du?« Micha fällt auf, daß Marko auf dasselbe Thema angespielt hat.

Kann da ein Zusammenhang bestehen? Gibt es Zufälle, wie zwei solche Anrufe unmittelbar nacheinander? Mit David hatte er schon einige Fälle gelöst, die nicht nur interessant, sondern für sein Büro auch sehr lukrativ waren. Außerdem könnte er selbst jetzt auf jeden Fall eine Adrenalinspritze brauchen.

Nervöser als sonst geht Micha zum großen Kleiderschrank und wählt eine Krawatte. Er legt Wert auf bürgerliche Manieren und konservative Kleidung, obwohl das in seinem Umfeld sonst fast niemand mehr tut. Es ist auch eine Art Trotzreaktion. Früher, als Schlipse für Beamte verpflichtend waren, wie eine Uniform, war er oft mit offenem Hemdkragen bei seinen Vorgesetzten erschienen.

3.

Das Motel »Zum Heiligen Nikolaus dem Seefahrer« liegt auf einem Weinberg zwanzig Kilometer östlich von Belgrad. Es ist ein zweistöckiges, neu erbautes Haus mit rotem Ziegeldach. Zu ihm gehört ein großer Obstgarten in dem zur Sommerzeit Tische so weit voneinander aufgestellt werden können, daß sich kein Gast von einem anderen belästigt und belauscht fühlen muß. Der heilige Nikolaus ist bei den Serben der Schutzherr der Reisenden.

Die Lage des neuen Etablissements an der Hauptstraße in Richtung der Industriestadt Smederevo ist vielversprechend. In der Nähe befindet sich ein großes Stahlwerk, das von der amerikanischen Firma US-Steel modernisiert worden ist. Das läßt auf internationale Kundschaft hoffen, denn zum Unterschied zur düsteren Stadt ist die Luft hier rein und der Blick von der Terrasse des Restaurants schweift über die Donau.

Zur Einweihungsfeier erschien der zuständige orthodoxe Bischof und segnete das Haus und seinen Eigner, Borislav Borisavljević. Der Bürgermeister des benachbarten Ortes Grocka, das in die Hauptstadt eingemeindet ist, gab in seiner Rede der Freude Ausdruck, daß in Serbien moderne Attraktionen für den Fremdenverkehr entstehen, sprach den Besitzer intim mit dessen Spitznamen, Boss Bole, als einen aufrechten Bürger an, der viel für den Aufstieg der Region beitragen werde.

Ein Ochse wurde auf dem Spieß gebraten, wie es die Serben lieben, über anderen kleinen Feuern Ferkel und Lämmer. Schnaps und der eigene leichte Weißwein, für den die Gegend berühmt ist, floß in Strö-men. Herr Bole verkündete, er habe zwei Schecks ausgestellt, einen für das Rote Kreuz, den anderen für die Folkloretruppe von Grocka, die sich davon neue Kostüme besorgen und vielleicht manchmal bei ihm auftreten solle.

Man besichtigte die modern eingerichteten Zimmer mit breiten Betten und dunkelrot gekachelten Badezimmern. Leider konnte den ersten Gästen nicht alles gezeigt werden. Die tragenden Wände des Motels sind doppelt gebaut, das bedeutet, es wurden eigentlich immer je zwei Wände hochgezogen, zwischen ihnen blieb Raum für einen schmalen Gang in den man durch die Schränke der Schlafzimmer gelangen kann. Über eine Treppe geht es weiter in den Keller und von da aus durch einen unterirdischen Flur ans Ufer des Flusses. Dort ist eine hübsche Anlegestelle errichtet worden. Mit Booten kann man notfalls verschwinden ohne daß man es von der Straße aus bemerkt.

Das Haus reicht zwei Etagen tief unter die Erdoberfläche. Dort befinden sich nicht nur Vorrats- und Weinkeller, sondern einige nur je fünf Quadratmeter kleine Zellen ohne Fenster, aber mit künstlicher Belüftung über eine Klimaanlage. Man kann sie kühlen oder bis zur Unerträglichkeit aufheizen. In jedem stehen nur ein schmales Eisenbett, ein Waschtisch und ein Eimer für die Notdurft. In die Wände sind einige Eisenringe eingelassen. Auf den Betten liegen Handschellen, Ketten, Riemen und Peitschen. Die Zimmer wirken wie Folterkammern, und das sollen sie auch sein.

Das Motel ist eigentlich ein Bordell. Der auf die Fassade gemalte Heilige Nikola und seine Ikone im Restaurant haben damit nichts zu tun, aber Gott der Herr soll ja den leichten Mädchen seinerzeit auch verziehen haben. Der Nachschub, der im Keller notfalls gezähmt werden muß, soll, falls sich plötzlich polizeiliche Kontrolle ankündigt, die feinen Schlafzimmer zusammen mit den Kunden schnell verlassen können, denn Prostitution als Gewerbe ist in Serbien verboten.

Der Besitzer und gestrenge Chef ist ein magerer Mann, der sich am liebsten in nadelgestreiften Anzügen zeigt, wie er es in Gangsterfilmen gesehen hat. Er freut sich, wenn man ihn als Boss Bole anspricht, seinen vollen, richtigen Namen hält er für den Alltagsgebrauch für viel zu kompliziert.

Bole hat sein Geld als Zuhälter in der Provinz verdient. Schmuggler, Lastfahrer, aber auch reiche Bauern lassen sich Vergnügen mit jungen Damen etwas kosten. Seit den Neunzigerjahren ist fast in jedem größeren serbischen Dorf ein Puff entstanden. Bevorzugt werden Mädchen aus Moldawien, der Ukraine oder Rußland, die lernen schnell serbisch radebrechen. Die meisten von ihnen wußten schon bevor sie angekommen waren, auf was sie sich eingelassen hatten, andere allerdings glaubten, sie würden als Kellnerinnen oder Tänzerinnen engagiert oder einfach nur so, weil sie glaubten sie könnten über Serbien leichter nach Westeuropa gelangen. Die mußte man notfalls gefügig machen. Bole ist überzeugt davon, für dieses Geschäft einfach geboren zu sein. Er hat seine Foltermethoden verfeinert, er versteht es zu drohen, aber auch zu schmeicheln, und er vergnügt sich gerne beim Verkosten der frisch angelangten Ware. Mit den ganz Großen des Gewerbes will er sich gar nicht messen, er möchte bescheiden bleiben. Im Grunde genommen ist er mit sich und der ganzen Welt zufrieden. In Belgrad hat er Familie und führt einen gutbürgerlichen Lebenswandel.

Zutiefst erschrocken ist Bole, als er die Nachricht erhält, Herr Aki wolle ihn kennenlernen, er möge sich punkt acht Uhr am Abend im Hotel »Jugoslavija« in Neu Belgrad einfinden. Jedermann weiß, daß das Spielkasino in diesem Hotel Arkan gehört hat, dem berüchtigtberühmten Führer der Freischärler aus den Bürgerkriegen, die Jugoslawien zerrissen haben. Arkan wurde in einem anderen Hotel, im »Interkontinental«, erschossen. Seither führt dieser Aki einen wesentlichen Teil seiner Geschäfte weiter. Niemand weiß ob er tatsächlich der oberste Chef ist, oder, falls hinter ihm ein anderer steht, für wen er was betreibt. Es heißt, daß er mit der Polizei und dem Geheimdienst beste Beziehungen unterhält. So einer Einladung folgt man bedingungslos, allerdings hatte Bole bisher gehofft für einen Arkan oder Aki zu unbedeutend zu sein.

Aki, gekleidet in elegantem grauen Zweireiher, empfängt den kleinen Zuhälter in seinem Büro im Erdgeschoß des Hotels spöttisch, aber freundlich, läßt Whisky mit Eis und Soda kommen, fragt nach dem Befinden, der Familie, dem Geschäft. Ohne solche nichts bedeutende Gespräche fängt man in Serbien keine Unterredung an. Bole beteuert, er könne nicht klagen, das neue Motel mache sich, und dann sagt der gefürchtete Capo aller Capi:

»Ich höre, du hast aus Russland ein neues Mädchen bekommen, ein besonders hübsches…«

Bole weiß nicht ob er jetzt aufatmen soll. Eigentlich hat er gefürchtet, Aki würde eine Beteiligung am Motel fordern und schon darüber nachgedacht, ob er ihm von sich aus 30% anbieten solle. Dann hätte er einen mächtigen Beschützer.

»Ja. Woher wissen Sie das?…«

»Ich weiß alles«.

»Sie ist sehr schön. Eine Perle! Sportlerin, Gymnastik hat sie betrieben! Sie hat so einen für den serbischen Geschmack etwas zu dünnen, superschlanken Körper, lange kastanienbraune Haare und tellergroße, grünliche Augen, aber noch will sie nicht richtig, sie denkt, sie sei etwas besseres…«

»Du nennst sie Nana?«

»Ja, eigentlich heißt sie Natascha, aber Nana war in so einem Buch, hat mir jemand gesagt… Das klingt doch gut, nicht wahr?«

»Zola«, sagt Aki verächtlich. »Nein, das klingt nicht gut. Nenne sie Lara nach der Figur aus dem Film Doktor Schiwago, das kommt bei uns besser an. Du bewahrst sie für mich auf, verstanden!«

»Sie wollen sie…« Bole versteht nicht, was Aki meint.

»Du bist ein Idiot!« sagt Aki, der augenscheinlich Gedanken lesen kann. »So habe ich es nicht gemeint. Ich bin ein glücklich verheirateter Mann, du Rindvieh! Pläne habe ich mit ihr. Sag ihr, sie kriegt die Papiere, mit denen sie nach Deutschland reisen kann, von mir. Meinetwegen setze sie einige Tage lang nur bei wenigen, anständigen Kunden ein, damit sie sich gewöhnt. Aber wenn sie nicht will, dann eben nicht. Zwing sie nicht, hörst du, erkläre ihr nur den Sachverhalt«.

»Ich verstehe«.

»Ernähre sie richtig, sperr sie meinetwegen irgendwo ein, laß sie nicht aus dem Haus, bis du die nächste Weisung von mir bekommst. Paß auf, ich will keine Narben an ihr sehen, schon gar nicht im Gesicht! Vielleicht komme ich dieser Tage selber vorbei«.

»Ich habe sie nicht geschlagen… Es wäre für uns eine große Ehre, wenn Sie uns besuchen würden…«

Bole fährt nachdenklich zurück und kommt zum Schluß, daß er aufatmen darf. Es wäre wirklich ganz gut, dieses widerspenstige Mädchen loszuwerden und damit auch noch Aki einen Gefallen tun, aber er kann sich nicht damit abfinden, den Willen eines solchen Geschöpfes nicht zu brechen. Ehrensache! Er muß sich selbst beweisen, daß er in jedem Fall eine zum Erfolg führende Methode finden kann. Messerstiche, Verbrennungen mit Zigaretten und Prügel sind ja nicht die einzigen Möglichkeiten.

Natascha wurde in einem der Verliese im unteren Keller eingesperrt. Sie hatte sich auf ihren Vertrag berufen als Sportlehrerin nach Serbien gekommen zu sein, in Rußland hatte sie noch als halbes Kind große Erfolge im Turnen gehabt, nachher eine entsprechende Hochschule absolviert, aber bei den Wettbewerben der Seniorinnen war sie nicht mehr besonders erfolgreich gewesen, deshalb wollte sie weg. Einfach nur Trainerin in der russischen Provinz wäre zu wenig für ihren Stolz, ihr Selbstbewusstsein. In Serbien zu reüssieren, später in Europa, vielleicht in Deutschland, und sich dann zurückmelden, der Familie Mails über ihre Erfolge senden… Es schien alles logisch und einfach, aber dann hatte mit großer Geste dieser Verbindungsmann aus Serbien, dieser Herr Bole, den Vertrag vor ihren Augen zerrissen.

»Deine Reise hat uns viel Geld gekostet, dumme Gans. Mädchen für Sport haben wir selber genug…«

Wieder eine Niederlage?

»Dann lassen Sie mich nach Hause fahren, ich zahle alles zurück…«

»Das wirst du. Aber mit deiner Arbeit hier. Du solltest mir danke schön sagen, wenn ich dich nicht an die Wand fessle!«

Er hatte die schwere Tür ins Schloß fallen und heiße Luft in die Kammer blasen lassen. Nachdem er zurückgekommen war, beobachtete er sie dank der Geheimkamera, stellte fest, daß sie sich, wie erwartet, der meisten Kleidungsstücke entledigt hat. Nachdem er wieder eintrat, schrie sie:

»Rühren sie mich nicht an! Ich wehre mich! Ich bin eine Sportlerin, ich bin stark!«

»Wenn ich wollte und es notwendig wäre, würde ich doch nicht allein kommen und dich festbinden lassen, aber mit solchen Küken, wie du, werde ich auch ohne fremde Hilfe fertig. Mir ist etwas anderes eingefallen. Bei uns in Serbien gibt es eine Legende über die wunderschöne Prinzessin, die in eine Burg eingemauert wird um die Festung für Feinde uneroberbar zu machen. Du bildest dir auch ein, wunderschön zu sein, glaubst, du bist unwiderstehlich, eine Prinzessin. Schön, ich aber brauche Glück für diese, meine Burg. Los, Leute…«

Bole zieht sich zurück, zwei Männer beginnen mit Ziegelsteinen eine Mauer innerhalb der Zelle so hochzuziehen, daß man die Tür von außen trotzdem noch schließen kann.

»Was machen Sie da?«

»Das siehst du doch. Dieses Zimmer brauche ich nicht, ich habe genug andere… Ich mauere dich in das Fundament des Hauses ein. Genug für heute!«

Die Mauer ist erst brusthoch.

»Ich lösche das Licht, drehe die Luft ab und fertig. Du erstickst oder stirbst vor Hunger, Durst. Niemand wird sich mit dir die Hände schmutzig machen. Adieu!«

Wortlos schließt er die Tür und läßt die Temperatur auf zehn Grad drosseln. Wieder oben im Restaurant seines »Motels zum Heiligen Nikolaus dem Seefahrer«, vergewissert sich Bole, daß der Abendbetrieb reibungslos angefangen hat. Die Vorzüge des Hauses haben sich schnell in der Gegend herumgesprochen. Bischof und Kirche wissen von keinen Einzelheiten oder wollen lieber nichts Genaues wissen, der Bürgermeister war schon selbst zu Besuch. Auch oben.

Bole gibt noch die Weisung, Natascha in absoluter Finsternis zu lassen, nach zwei Stunden die Temperatur wieder auf 35 Grad zu erhöhen und zieht sich in seine kleine Wohnung im Dachgeschoß zurück, telefoniert mit seiner Frau in Belgrad, sagt den Kindern gutenacht, stellt die Weckuhr auf fünf Uhr früh und schläft sofort ruhig ein. Er hat keine Angst mehr vor Aki, das Wort und den Begriff Gewissensbisse kennt er nur von Hörensagen.

Natascha ist allein in der finsteren Zelle. Du musst jetzt ruhig bleiben, Mädchen, sagt sie sich. Totale Dunkelheit erlebt der Mensch fast nie. Sie muss sich daran gewöhnen. Es gibt blinde Menschen, sagt sie sich, und sie leben. Sie haben einen Tastsinn. Etwas muß sie tun. Sie versucht sich genau zu erinnern wie die Kammer, in der sie eingesperrt ist, aussah bevor die Tür zugeschlagen wurde. Links hinter ihr steht eine Pritsche. Mit kleinen Schritten geht sie in diese Richtung. Da ist sie tatsächlich, sie setzt sich, steht wieder auf, tastet sich die Mauern entlang. Etwas muss sie tun. Es wird immer kälter. Hat das damit zu tun, dass sie nichts sieht? Nichts, nichts, nichts. Wird man sie wirklich hier sterben lassen, oder ist es nur eine Drohung? Gewiss eine Drohung.

Vielleicht ist es ein Traum. Dann wird sie aufwachen und lange nicht verstehen, wie sie so dummes Zeug träumen konnte. Früher hatte sie oft geträumt, dass sie ihre beste Nummer an den Ringen absolviert, aber plötzlich rutschen die Ringe aus ihren verschwitzten Händen und sie stürzt, aber nicht auf die Matte, stürzt ins Bodenlose und wacht plötzlich auf, wird vom eigenen Aufschrei geweckt. Kann das jetzt ein Traum sein? Oder der Tod? Wenn sie sich nicht fügt? Was will man von ihr? Klar, was man will. Na und? Ein kleines unschuldiges Mädchen ist sie ja nicht mehr, aber…

Natascha friert, macht deshalb kleine Schritte von Wand zu Wand, tastet vor der von außen geschlossenen Tür über die schon über einen Meter hohe Mauer, die rauhen Ziegelsteine, aber sie friert immer stärker, fröstelt, versucht die Zähne zusammenzubeißen, um nicht mit ihnen zu klappern, setzt sich auf die Pritsche, springt wieder auf.

Wieviel Zeit ist vergangen? Ich bin doch immer ein mutiges Mädchen gewesen, sagt sich Natascha, aber gegen die Angst, die ihr das Herz zu zerdrücken droht, kann sie nichts machen. Grenzenlose Verzweiflung. Sie tastet sich zur Pritsche, kauert sich auf ihr zusammen. Und wartet.

Schon nach wenigen Stunden, gut ausgeschlafen, läßt sich Boss Bole vom Nachtportier über den Verlauf des Geschäftes berichten, prüft die Einnahmen. Nur ein amerikanischer Ingenieur ist über Nacht geblieben. Gesellschaft leistet ihm ein braves Mädchen mit pechschwarzen langen Haaren, das aus Rumänien mit dem freien Willen nach Serbien gekommen ist, sich als Prostituierte ihr Geld zu verdienen. Mit solchen Mitarbeiterinnen ist das Leben einfacher. Er bestellt sich einen starken Kaffee und befiehlt:

»Bringt mir die Russin herauf!«

Natascha zittert noch immer am ganzen Leibe. Minuten lang muss sie die Augen schließen, das Licht blendet nach den Stunden in absoluter Finsternis. Früher wäre es ihr als Turnerin leicht gefallen, jetzt aber war sie nur mit Mühe über die Mauer aus Ziegelsteinen hinübergeklettert, die in der Öffnung ihrer Zellentüre schon fast brusthoch errichtet war. Ist es so leicht, den Stolz eines Mädchens zu brechen, fragt sie sich, kann das Zittern nicht verhindern, ihre panische Angst nicht besiegen.

Sie sieht gar nicht mehr so schön aus, denkt Bole. Würde sie Aki enttäuschen?

»Nun? Bist du hungrig?« Das Mädchen nickt lebhaft. »Hast du es dir überlegt oder soll ich dich wieder hinunterbringen und die Maurer kommen lassen?«

»Geben sie mir etwas zu essen und trinken!«

Bole bestellt Limonade und kalten Schweinebraten. Er sieht geduldig zu, wie sie schnell ißt, mit einem Stück Brot den Teller aufwischt.

»Was muß ich tun?« fragt das Mädchen. »Wie lange?«

»Das wird sich ergeben. Aber vorerst brauchst du gar nichts zu machen, wenn du nicht willst. Wichtig ist nur, daß du brav und folgsam bist. Im Prinzip. Wir werden dich Lara nennen!«

Das Gespräch beruhigt sie. Sie freut sich, weil sie weiß, dass ihre Stimme jetzt wieder normal klingt.

»Ich heiße Natascha!«

»Ja, ja, aber jemand hat mir das empfohlen. Der Name ist bei uns sehr beliebt, weißt du«.

»Wegen Pasternak?«

»Nein, wegen dem Film Doktor Schiwago«.

»Der ist nach einem Roman des russischen Dichters Boris Pasternak gedreht worden«.

»Ach, gebildet bist du auch? Das macht dich ja noch begehrenswerter. Jetzt darfst du ausschlafen. Und versuche ja nicht zu fliehen, ich erwische dich und maure dich dann gnadenlos im Keller ein!«

Die Russin wird in ein normales Zimmer gebracht, die Tür abgesperrt.

Boss Bole meldet Aki telefonisch Vollzug, berichtet stolz, wie er die Zähmung vollbracht hat. Aki lobt ihn und sagt, er habe es sich überlegt, er würde noch am Nachmittag das Mädchen holen lassen.

»Wir sind jetzt Geschäftsfreunde, Bole, weißt du was das für dich bedeutet?«

»Ich weiß es zu schätzen, Herr Aki!«

»Schweigen!«

»Selbstverständlich. Wie ein Grab!«

Nachdem zwei gut angezogene schweigsame junge Männer mit Natascha, alias Lara, weggefahren sind, gibt Bole dem Personal noch einige Anweisungen, sagt, er würde noch vor Mitternacht zurückkommen, er fahre jetzt nach Belgrad zu seiner Familie. Frau Borisavljević und die beiden Töchter, elf und sieben Jahre alt, wohnen in einem guten Viertel im Zentrum der Hauptstadt.

Der Zuhälter steigt in seinen Mercedes. Das schwierige Mädchen ist er, Gott sei Dank, los, und in einem der mächtigsten Gangsterchefs glaubt er einen Schutzherrn gefunden zu haben. Jetzt heißt es nur noch Wege zu finden um das viele Geld, das er mit Schmuggel, Rauschgift und Menschenhandel zu verdienen gedenkt, zu legalisieren, aber dafür ist das Motel goldrichtig. Seine Töchter sollten es gut haben auf dieser Welt.

Nachdem er den Motor startet, fliegt sein schönes, neues Automobil mit einer gewaltigen Explosion in die Luft. Die beiden smarten Herren, die mit dem Mädchen weggefahren sind, haben Zeit gefunden schnell den Sprengstoff anzubringen.

4.

Micha erscheint eine Viertelstunde später als sonst in seinem Büro. »Ausgeschlafen?« fragte sein Partner, Goran, ironisch.

»Du weißt, daß ich Punkt sechs aufstehe«.

»Weiß ich. Man wird aber leider alle 24 Stunden einen Tag älter.

Ich bin manchmal auch todmüde. Du, ich wollte schon anrufen und fragen was mit dir los ist? Refik hat sich für zehn angesagt und will dich sehen!«

»Müde bin ich überhaupt nicht, ich hatte noch einiges oben zu tun und habe zwei überraschende Anrufe bekommen. Was will Refik so plötzlich? Und warum kommt er her? Das ist nicht in Ordnung! Rede du mit ihm, ich muß gleich in die Stadt und wollte eigentlich nicht mehr ins Büro zurückkommen…«

Refik ist ein albanischer Goldschmied. Über zwanzig Jahre lang war er illegaler Mitarbeiter des jugoslawischen Geheimdienstes UDBA. Früher hatte er so manches, was sich unter seinen Landsleuten vorbereitete, rechtzeitig gemeldet, dafür hatte man ihn gewähren lassen verschiedene Schmuggelgeschäfte zu tätigen. Vom Standpunkt seiner Leute aus gesehen war er möglicherweise ein Verräter. Andererseits war er vielleicht ein Doppelagent. Micha würde für diesen etwas undurchsichtigen Mann die Hand nicht ins Feuer legen.

Als Anfang der Neunzigerjahre, ein gutes Jahrzehnt nach Titos Tod, der neue Machthaber, Slobodan Milošević, mit seinem serbischen Nationalismus den Vielvölkerstaat vernichtete, verließen den Geheimdienst nicht nur Gegner seiner nationalistischen Politik, wie Micha, es gingen mit ihnen auch viele Kontakte zu auswärtigen Mitarbeitern verloren. Refiks Bekanntheit in verschiedensten Kreisen und die Informationen, die er besonders in Hinsicht von dunklen Geschäften mit Gold und Edelsteinen beschaffen konnte, waren auch für eine Privatdetektei wertvoll. Für die politische Tätigkeit der Albaner vom Kosovo interessierten sich Micha und Goran zwar überhaupt nicht mehr, wohl aber für Feindschaften und Bündnisse zwischen verschiedenen Gangs der serbischen und albanischen Unterwelt.

Dank Refiks Hinweisen waren Micha und David aus Israel einmal gemeinsam einer internationalen Bande von Diamantendieben auf die Spur gekommen. An keinem einzigen Auftrag hatten sie je so gut verdient. Michas Büro kaufte von Refik ab und zu Siegelringe, Zigarettenspitzen, Bilderrahmen, Vasen und Dosen aus Kupfer oder Silber, relativ preiswerte, als Unikate schöne Geschenke für gute Kunden. Das war auch der Vorwand, ab und zu seine kleine Werkstatt zu besuchen.

Micha verbringt den ganzen Tag mit Geschäftsfreunden und Kontaktpersonen, vor allem, um mehr über einige serbische Firmen zu erfahren. Seine Detektei ist unter anderem engagiert, deren Bonität zu überprüfen. Er besucht auskunftsbereite Leute natürlich nicht in ihren Büros, man trifft sich in verschiedenen Restaurants und Kaffees, tut, als begegne man sich zufällig. Routinearbeit. Zeit zum Mittagessen findet sich nicht. Zu den unzähligen türkischen Kaffees, die er schlürft, und einigen Schnäpsen, hat er nur ein paar Kekse verzehrt. Mordshungrig trifft er sich erst um sieben am Abend mit Goran in einem schönen Restaurant auf dem Nobelhügel Belgrads, Dedinje. Die beiden berichten einander über den Tagesverlauf.

Refik hat Goran erzählt, ein unbekannter Herr, der sich auf gemeinsame albanische Bekannte berief, habe einen großen Siegelring aus Kupfer gekauft, in dem ein winziges Geheimfach eingebaut ist. Es war das letzte Stück aus einer kleinen Serie. Solche Schmuckstücke hatte der Schmied Jahre vorher für die Rebellen aus dem Kosovo angefertigt, die darin Geheimbotschaften für ihre Freunde nach Westeuropa mitnahmen. Alle Albaner in Deutschland, Österreich, der Schweiz und in skandinavischen Ländern waren angehalten 3% ihres Einkommens für den Freiheitskampf im Kosovo zu spenden. Ob sie das als patriotische Tat auffassten und freiwillig taten oder davon ausgingen, Schutzgeld zu bezahlen, war ihre Privatsache, aber wenn sie sich weigerten, gingen mitunter ihre Gastwirtschaften und Wohnungen in Flammen auf, oder sie wurden einfach erschossen. In Refiks Siegelringen brachten die wechselnden Boten auch ihre Ermächtigungen, den Zunder abzuholen.

»Es gibt aber noch etwas, aber das will er nur dir persönlich sagen. Sollen wir den Kollegen, die im Dienst geblieben sind, Mitteilung machen?« fragt Goran besorgt.

»Das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht… Erst einmal lieber doch nicht. Jedenfalls war es sehr unvorsichtig von ihm, zu uns ins Büro zu kommen. Morgen ist auch ein Tag, darüber müssen wir nachdenken…«

Micha berichtet über den Anruf aus Israel. Auch Goran glaubt, daß die Einladung auf ein gutes Geschäft hindeuten könne. Übrigens hat er im Radio über den Tod der Gardisten gehört. Es war eine kurze Nachricht, gemeldet wurde nur, zwei Wachposten hätten einander im Streit erschossen.

»Marko hat gesagt, wir sollen kein Wort von dem glauben, was offiziell berichten wird«.

»Was ist aber wirklich geschehen? Und was hat das mit uns zu tun?«

Micha und Goran analysieren die Situation und stellen fest, daß sie der Tod der Soldaten nichts angeht. Was der Offizier mit seinem Telefongespräch wollte, bleibt ein Rätsel. Sie bestätigen einander die Überzeugung, daß ihre Büros ziemlich abhörsicher sind, weil sie die Räume regelmäßig auf Wanzen elektronisch kontrollieren und wesentliches nie am Telefon besprechen, aber hundert Prozent sicher ist nichts auf der Welt. Was Refik in ihrem Büro erzählt hat, konnte kaum jemand mitgehört haben, aber daß er da gewesen war, wurde vielleicht beobachtet. Von wem? In Betracht kamen sowohl der staatliche Geheimdienst, als auch albanische Freiheitskämpfer und die Organisation der Diamantendiebe, die vielleicht einen neuen Coup plant und sich vor Indiskretionen fürchtet.

Die beiden Telefonate, die Micha aus seiner Wohnung mit Marko und David geführt hat? Freilich müssen die beiden Detektive feststellen, daß sie ein wenig ungewöhnlich waren. Was würden sie selber denken, wenn sie in der Abhörstelle Dienst gehabt und davon Wind bekommen hätten? Sie zucken die Achseln. Kunstraub war jedenfalls von beiden erwähnt worden, aber um was könnte es sich konkret handeln?

Auf den Tisch kommt viel Fleisch vom Grill, zwei Flaschen Rotwein. Seinen Stammgästen spendiert der Wirt noch Birnengeist. Er setzt sich für einen Augenblick zu den beiden. Man plaudert über Fußball.

Obwohl sie im Stadtteil Neu Belgrad kaum dreihundert Meter entfernt voneinander wohnen, fahren die beiden Freunde und Partner relativ früh, schon kurz nach zehn Uhr, getrennt nach Hause. Goran als Familienmensch will Frau und Kinder noch wach antreffen. Micha hat es nicht so eilig. Bevor er sich in sein Automobil setzt, spaziert er noch eine halbe Stunde lang gemächlich durch die schwach beleuchteten Straßen der feinen Gegend. Das Laub raschelt unter seinen Füßen. Vor manchen Villen räkeln sich finstere Gestalten. Die Neureichen fürchten sich. Ohne Leibwächter wagen sie keinen Schritt, auch nachts lassen sie sich in ihren Domizilen bewachen, sie glauben ohne Schutz rund um die Uhr nicht leben zu können. Einen oder möglichst mehrere solcher Bodyguards zu haben und bezahlen zu können, ist ein wesentliches Statussymbol.