13,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Promedia Verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

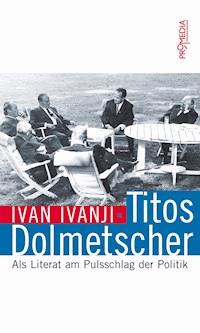

Über fünfzehn Jahre lang hat Ivan Ivanji in den 1970er und 1980er Jahren die Begegnungen von Josip Broz Tito und anderer führender jugoslawischer Politiker mit Staatsmännern des deutschsprachigen Raumes gedolmetscht. Auf diese Weise nahm der Schriftsteller in der Rolle des Übersetzers unmittelbar am historischen Zeitgeschehen teil. "Titos Dolmetscher" beschreibt Weltgeschichte, gesehen mit den Augen eines Literaten und Übersetzers. Als Teilnehmer von drei großen internationalen Konferenzen - der Gründungskonferenz der KSZE (deren Nachfolge die OSZE angetreten hat) 1975 in Helsinki, der Versammlung der kommunistischen und Arbeiterparteien 1976 in Ostberlin und der Gipfelkonferenz der Blockfreien in Havanna 1979 - entwirft Ivan Ivanji ein sehr lebendiges Bild der so genannten multilateralen Diplomatie der 1970er Jahre, als Jugoslawien im Konzert der Staatengemeinschaft eine allseits anerkannte Rolle gespielt hat. Jahrelang verbringt Ivanji an der Seite Titos und lernt dabei die interessantesten und einflussreichsten Persönlichkeiten der westdeutschen, ostdeutschen und österreichischen Politik kennen: Willy Brandt, Herbert Wehner und Helmut Schmidt; Walter Ulbricht, Erich Honecker und Willy Stoph; Bruno Kreisky, Franz Jonas und Kurt Waldheim. "Titos Dolmetscher" ist ein Zeitdokument der besonderen Art. Ivanji nimmt darin die Rolle des exakten Beobachters ein, distanziert in der politischen Herangehensweise und dennoch mit großer persönlicher Nähe zu den Repräsentanten der europäischen Politik in den 1970er und 1980er Jahren. Am Ende seines Buches drückt der Autor, einem unzeitgemäßen Bekenntnis gleich, seine Sympathie mit dem in schrecklichen Kriegswirren der 1990er Jahre untergegangenen Vielvölkerstaat Jugoslawien und dessen eindrucksvollstem Politiker, Tito, aus.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 305

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

Ivan IvanjiTitos Dolmetscher

Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek

Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar

© 2007 Promedia Druck- und Verlagsges.m.b.H., Wien

Alle Rechte vorbehalten

Umschlaggestaltung: Gisela Scheubmayr

Lektorat: Erhard Waldner

ISBN 978-3-85371-272-6

eISBN 978-3-85371-848-3

Fordern Sie einen Gesamtprospekt des Verlages an bei:

Promedia Verlag, Wickenburggasse 5/12

A-1080 Wien, Fax: 0043/1/405 715 922

E-Mail: [email protected]

Internet: http://www.mediashop.at

Der Autor

Ivan Ivanji wurde am 24. Januar 1929 in Zrenjanin in eine jüdische Ärztefamilie hineingeboren. Verhaftet in Novi Sad, verbrachte er über ein Jahr in den Konzentrationslagern Auschwitz und Buchenwald. Dem nationalsozialistischen Grauen entronnen, studierte Ivanji Germanistik in Belgrad. Er war Lehrer, Journalist, Verlagslektor, Dramaturg und Direktor mehrerer Belgrader Theater. Von 1974 bis 1978 arbeitete er als Botschaftsrat Jugoslawiens in Bonn und danach bis 1981 im jugoslawischen Außenministerium. Von 1982 bis 1988 war Ivanji Generalsekretär des jugoslawischen Schriftstellerverbandes. Seit 1992 lebt er in Wien und Belgrad.

Zu seinen bekanntesten Romanen, die in deutscher Sprache erschienen sind, gehören „Kaiser Diokletian“ (1976), „Schattenspringerin“ (1993), „Barbarossas Jude“ (1996) sowie „Die Tänzerin und der Krieg“ (2002).

EINLEITUNG

Als ich mit der Aufzeichnung meiner Erinnerungen über mein Gastspiel in der Welt der Diplomatie und über meine Dolmetschertätigkeit begann, wählte ich als Arbeitstitel zuerst das Wort „Spurensuche“. Leider musste ich feststellen, dass der Titel schon vergeben war. Mein alter Freund Wolfgang Leonhard hatte sein zweites autobiografisches Werk – es war schon lange in meinem Besitz, ich hatte das aber vergessen – genau so genannt.

Einen tiefen Eindruck hinterließ auf mich seinerzeit ein Buch von Paul Schmidt: „Statist auf diplomatischer Bühne“. Dieser Schmidt war Hitlers Chefdolmetscher und hatte einen hohen SS-Rang inne. In Nürnberg war er kein Angeklagter mehr, sondern bereits wieder Dolmetscher und danach Leiter der Sprachenschule des Auswärtigen Amtes der Bundesrepublik Deutschland. Auch seinen Buchtitel hätte ich mir gern angeeignet, er trifft perfekt mindestens einen wesentlichen Teil von dem, was ich glaube, hier erzählen zu sollen.

Allein schon die Titelfindung schien mir genauso schwierig wie die bevorstehende Arbeit. Sollte es eine Anekdotensammlung, nur die Beschreibung der Charaktere einiger Politiker und Dichter, eine Sammlung zusammengewürfelter Erinnerungsfetzen oder meine Lebensgeschichte werden? Eine wunderbar einfache Betitelung hat ein Großer schon gebraucht, er nannte eines seiner Werke so: „Schreib es auf, Kisch!“ Deshalb darf ich nur ganz leise und zugebend, wer es bereits auf so treffende Weise gesagt hat, andeuten, dass auch bei mir ein Imperativ bestanden hat, der mich zu diesem Versuch bewogen hat: „Schreib es auf, Ivanji!“

Der größte Teil des vorliegenden Buches handelt davon, wie ich Politiker gesehen habe, denen ich als Dolmetscher bei Begegnungen mit Tito und anderen jugoslawischen Politikern zu Diensten stand. Günter Grass ermunterte mich vor Jahrzehnten, diesen Versuch zu wagen. Er sagte mir, Dolmetscher gebe es zwar viele, aber kein Literat sei in einer solchen Position gewesen.

Keinesfalls erhebe ich den Anspruch, mein Zeitalter historisch oder gar kritisch zu beleuchten. Deshalb klammere ich meist bewusst – ich werde darauf zurückkommen – den politischen Inhalt der Gespräche aus, die ich zu übersetzten hatte. Ich will nur einige Menschen, die auf die Geschichte und damit freilich auch auf unser Schicksal Einfluss genommen haben, ein wenig unter die Lupe nehmen. Im Scherz habe ich öfter behauptet, der Dolmetscher, der auf jede Nuance der Sprache sehr genau aufpassen muss, sehe seine „Klienten“ „intellektuell in Unterwäsche“. Eine solche Betrachtungsweise kann nur subjektiv sein – warum aber nicht?

Leider habe ich nie ein Tagebuch geführt und nach interessanten Gesprächen, an denen ich als Dolmetscher teilnahm, keine privaten Aufzeichnungen gemacht. Oft musste ich Erinnerungsprotokolle für meine Arbeitgeber – Tito oder andere jugoslawische Politiker – anfertigen, behielt aber nie eine Kopie für mich. Schade!

Man hat mich öfter gefragt, ob ich einen Eid leisten musste, über Dinge zu schweigen, die ich als Dolmetscher erfahren würde. Es mag merkwürdig klingen, aber das habe ich nicht. Natürlich gehe ich davon aus, dass mich der jugoslawische Geheimdienst gründlich durchleuchtet hat, aber gemerkt habe ich es nicht. Ich glaube, meine Generation jugoslawischer Kommunisten (die Betonung liegt mehr auf jugoslawisch als auf Kommunisten) wusste einfach, was ein Geheimnis war und als solches bewahrt werden sollte. Übrigens – falls jemand ein solches Tabu brechen will, werden ihn keine feierlichst ausgesprochenen oder vor Zeugen unterzeichneten Phrasen daran hindern.

Ein Problem für das vorliegende Buch war, dass ich schon früher meinen Romanhelden einiges angedichtet habe, was mir als Dolmetscher widerfahren ist. So etwa trifft in meinem Roman „Barbarossas Jude“ der Held Marko den DDR-Minister Erich Mielke, was ich hier als mein eigenes Erlebnis wiederholen muss. In solchen Fällen kommt es vor, dass ich gezwungen bin, genau zu überlegen, was ich erfunden und was ich erlebt habe, wie ich Dichtung und Wahrheit voneinander unterscheiden soll.

Das meiste dessen, was ich aufzeichnen darf, habe ich oft in verschiedenen Kreisen erzählt und es ist immer gut angekommen. Mein Sohn, selbst Journalist und deshalb des Aufschreibens kundig, hegt gewisse Zweifel an meiner Fähigkeit, aufrichtig und objektiv zu sein. Nun – auf so genannte Objektivität lege ich keinen besonderen Wert, aber aufrichtig möchte ich doch sein. Ich weiß aber, dass zwischen Plauderei und Literatur ein selten bewältigbarer Unterschied liegt.

Ganz besonders schwierig wird es mit der Wahrheitsfindung. Wenn man schwatzt, muss man nicht so genau aufpassen, was man sagt, es kommt mehr auf den Geist der Erzählung als auf die Tatsachen, auf die „wahre Wahrheit“ an. Ein Geschichtenerzähler im heiteren Kreis ist etwas ganz anderes als ein Historiker oder gar Dichter. Mitunter redet das Gesicht mit und sagt, was der Mund nicht aussprechen geschweige denn die Feder – oder die Maschine auf meinem Tisch, das unheimliche Wesen mit dem Namen Computer – aufschreiben kann. Deshalb muss ich mich wohl mit dem Problem herumschlagen, ob man sich überhaupt an die Wahrheit – die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit – heranpirschen kann, ohne die Sicherheit, am Ende Erfolg zu haben.

Was den Titel des Buches angeht, so ist die einfachste Lösung wohl die beste: Nach dem Namen des Autors soll stehen, was er war, um Bericht erstatten zu können – Titos Dolmetscher.

Ivan Ivanji

Wien, im Mai 2007

ZUM ERSTEN MAL BEI TITO

Wie wird man, wie wurde man zumindest im kommunistischen Jugoslawien unter Tito Dolmetscher für den Staatschef? Diese Frage stellte man mir oft. Im Hauptberuf war ich nie Dolmetscher, aber die interessanten Begegnungen und aufregenden Situationen, die Bekanntschaft mit Persönlichkeiten wie Willy Brandt, Helmut Schmidt, Helmut Kohl, Hans-Dietrich Genscher und Herbert Wehner, mit Bruno Kreisky und Kurt Waldheim sowie auf der „anderen Seite“ mit Walter Ulbricht, Erich Honecker oder Erich Mielke, die damit verbundenen Annehmlichkeiten und der Ärger haben es mir ermöglicht, dass ich zur Zufriedenheit hoher Politiker mit der Sprache jonglieren konnte.

Das ist mir in den Schoß gefallen. Die deutsche Sprache wurde mir sozusagen in die Wiege gelegt. Nicht nur in meiner Familie in meiner Geburtsstadt Zrenjanin im Banat (die Deutschen nannten sie Groß Betschkerek) wurden drei Sprachen gesprochen, meine Eltern unterhielten sich untereinander auf Ungarisch und mit uns, also mit meiner Schwester und mir, auf Deutsch, während die Umgangssprache auf der Straße vor allem Serbisch war und in den Schulen natürlich auch auf Serbisch unterrichtet wurde. Ich habe in meiner Kindheit keinen Menschen gekannt, der nicht diese drei Sprachen gesprochen hätte. Weder die Blumenhändlerin noch der Friseur, weder der Rechtsanwalt noch die Hebamme hätten ihr Auskommen gefunden, wenn sie sich mit ihren Kunden nicht in deren Muttersprache verständigt hätten.

Meine Eltern, beide Ärzte, die in Deutschland studiert hatten, waren jedoch damit nicht zufrieden. Sie fanden, in unserer Umgebung sei kein gutes Deutsch im Gebrauch. Also bekam ich ein österreichisches Kinderfräulein. Dieser meiner Lehrerin habe ich in meinem Roman „Das Kinderfräulein“ ein kleines Denkmal aus Papier gesetzt. Ich konnte Goethes „Erlkönig“ und Schillers „Bürgschaft“ auswendig, noch bevor ich in die Schule kam. Auch die längst vergessene deutsche Sütterlinschrift lernte ich gleichzeitig mit der kyrillischen und lateinischen. Bei uns nannte man sie damals noch die gotische Schrift, nicht deutsche Kurrentschrift, wie sie wohl richtig heißt. Um nicht zu weit auszuschweifen, sei nur gesagt, dass ich, da ich nun einmal Deutsch sprach, aus Bequemlichkeit – um das Ding nicht beim Namen, nämlich Faulheit, zu nennen – das begonnene Studium der Architektur bald aufgab und auf Germanistik umsattelte.

Meine relativ unwichtigen Erfahrungen als Lehrer in den technischen Oberschulen in Belgrad und Čačak (Zentralserbien) lasse ich beiseite. Danach wurde ich Journalist und begann für die Zeitung Omladina („Die Jugend“) zu arbeiten. Noch lernte ich überall mehr, als ich leistete, obwohl ich glaubte, aus vollen Zügen zu leben.

Die Zeitung erschien dreimal wöchentlich und war eng an das Zentralkomitee der Jugendorganisation gekoppelt. Schon 1952 konnte ich zum ersten Mal als Reporter nach Deutschland fahren. Auslandsreisen bedeuteten damals die Möglichkeit, Verschiedenes anzuschaffen, das man in Jugoslawien nicht kaufen konnte. So erwarb ich mein erstes Radio der Marke „Blaupunkt“, das ich mir ausgerechnet dank eines Honorars beim Hamburger Sender, der damals noch NWDR hieß, leisten konnte. Der Generalintendant war der Dichter Ernst Schnabel, und während ich in seinem Vorzimmer auf ein Interview mit ihm wartete, stellte ich fest, wie hübsch seine junge Sekretärin war. Aber ich bin der Überzeugung, dass Liebesgeschichten nicht in dieses Buch gehören, sonst würde ich jeden erträglichen Rahmen sprengen.

Jedes Jahr fand ich mindestens einmal eine Begründung für besonders wichtige Reisen ins Ausland, um für meine Zeitung zu berichten. Im Jahr 1956 war ich zweimal in Ungarn, das zweite Mal während des Aufstandes im Oktober.

Schon Anfang der 1950er Jahre begannen sehr intensive Kontakte der jugoslawischen Jugendorganisation mit jungen Sozialdemokraten, den „Falken“ und den „Jusos“, in der Bundesrepublik Deutschland. Wir waren die Vorreiter unserer Parteien. Damals lernte ich viele Persönlichkeiten kennen, die in der deutschen Politik später eine Rolle spielen sollten: Hans-Jürgen Wischnewski, Harry Ristock, Fred Gebhardt und Lorenz Knorr.

Als eine wichtige Tätigkeit sah ich das anfangs nicht und dachte nicht einmal daran, dass es so etwas als Beruf geben könnte. Alles kam von selbst. Es waren die Zeiten nach dem Zweiten Weltkrieg, als ein jeder tat, was er konnte oder glaubte zu können. Wir hatten in der Redaktion auch noch keinen „technischen Redakteur“, das Wort „Layout“ war uns unbekannt, der „Redakteur vom Dienst“ machte mit dem „Metteur“ in der Druckerei den „Umbruch“. So war es auch bei der internationalen Verständigung. Es dolmetschte, wer irgendeine Sprache konnte. Wo man mit Worten nicht weiterkam, halfen Grimassen und Gesten. Und es funktionierte. Es funktionierte vielleicht besser als heute. Oder scheint mir das nur deshalb so, weil ich damals so unglaublich jung war?

Eines Tages rief mich ein früherer Kollege aus der Zeitung an, der nun im Bundesinformationsministerium tätig war.

„Traust du dich, für den Genossen Petar Stambolić zu dolmetschen?“ Stambolić war damals Ministerpräsident Jugoslawiens.

„Wieso nicht?“, fragte ich zurück.

„Gut, man wird dich gleich aus seinem Büro anrufen …“

Mir wurde mitgeteilt, eine österreichische Delegation, angeführt von Bundeskanzler Josef Klaus, der auch Außenminister Bruno Kreisky angehören würde, käme von 23. bis 26. März 1965 zu Besuch nach Jugoslawien. Ich sollte mich zu einer bestimmten Uhrzeit am Hauptbahnhof einfinden.

Was heute verwunderlich erscheinen mag – das war alles. Niemand belehrte mich, wie ich mich benehmen und was ich anziehen sollte. Niemand wies mich an, über alles, was ich hören würde, strenges Stillschweigen zu bewahren. Diese zwei kurzen Telefongespräche waren schon alles. Am Bahnhof wurde ich Stambolić vorgestellt. Er gab mir die Hand, sagte, er habe von mir als Dichter gehört, der Sonderzug fuhr ein und hielt vor dem roten Teppich. Ich war wohl so verwirrt, dass ich mich an sonst nichts mehr erinnern kann.

Die Gespräche begannen im Regierungsgebäude, im so genannten Palast der Föderation. Man hieß mich links vom Ministerpräsidenten Platz nehmen, rechts von ihm saß unser Außenminister Koča Popović, weiter links und rechts viele Beamte. Auf der anderen Seite des Tisches nahmen die Österreicher Platz. Der Gast wurde gebeten, als Erster das Wort zu ergreifen.

Wenn ich über solche Gegebenheiten berichte, verwende ich unwillkürlich auch heute noch gespreizte Phrasen. Klaus sprach, ich dolmetschte. Dann antwortete Stambolić. Der österreichische Kollege übersetzte. Ich hörte angespannt zu. Mehrmals schien mir, er habe nicht korrekt übersetzt, einiges ausgelassen, anderes meiner Meinung nach nicht richtig wiedergegeben. Ich wusste nicht, was ich tun sollte oder durfte; in einem Augenblick korrigierte ich ihn laut, mehr instinktiv als absichtlich, und erschrak gleichzeitig darüber; ich wusste ja nicht, ob sich das schickte. Also warf ich hinter Stambolićs Rücken einen flehenden Blick in Richtung Popović, von dem ich wusste, dass er sprachgewandt war. Er nickte mir kaum merklich zu – ich verstand, ich solle nur ruhig eingreifen. Das tat ich nun eifrig, ohne mich um die Reaktionen der Gäste zu kümmern. Klaus und Stambolić hatten nur kurz, mehr protokollarisch und höflich gesprochen. Nun hielt Popović eine ausführliche politische Rede und mein österreichischer Kollege verhedderte sich immer mehr, sodass Kanzler Klaus ihm schließlich Einhalt gebot und sich direkt an mich wandte: „Ach, gehn S’, übersetzen Sie bitte weiter. Ich möcht’ doch gern wissen, was der Herr Außenminister wirklich sagt …“

Dieser Auftrag wurde meine Feuertaufe. An Einzelheiten kann ich mich nicht erinnern, schon gar nicht, worüber verhandelt wurde. Der österreichische Kollege tat mir Leid, aber stolz war ich auch. Als die Sitzung beendet war, kam Popović auf mich zu und reichte mir die Hand: „Ich habe von Ihnen gehört, aber nicht gewusst, dass Sie so gut sind. Jetzt nehme ich Sie mit zu Tito.“

Später sagte man mir, dass Popović ansonsten mit Lob eher sparsam umging, seine Beamten fürchteten seine beißende, ironische Kritik. Vor dem Krieg war er einer der Anführer der literarischen Bewegung des Surrealismus in Jugoslawien gewesen und hatte Essays und Manifeste verfasst. Er stammte aus einer steinreichen Familie, wurde jedoch Kommunist und Spanienkämpfer, während des Krieges in Jugoslawien Kommandeur der 1. Proletarischen Brigade, danach eine Zeit lang Chef des Generalstabes und ab 1953 Außenminister. Er sprach besser Französisch als Serbisch und schrieb später seine Memoiren auf Französisch.

Wir fuhren ins so genannte Weiße Schloss, Klaus und Kreisky sollten etwas später nachkommen. Der Minister ließ mich in der Halle stehen und ging zu Tito, um ihm über die bisherigen Gespräche zu berichten. Da stand ich nun mit einigen Protokollbeamten, Gardeoffizieren, Kellnern, wurde diskret von der Seite her beobachtet und gaffte. Niemand sprach mich an, niemand gab mir einen Ratschlag oder eine Weisung. Dann kamen Tito und Popović aus dem inneren Salon heraus. Sie würdigten mich keines Blickes und gingen vor die Tür zum Treppenansatz. Ich ihnen nach. Die Autokolonne kam an, die Gäste stiegen aus. Tito ging ihnen entgegen, ich ihm nach. Er begrüßte den österreichischen Bundeskanzler auf Deutsch und ich zuckte zurück; ich fand es irgendwie unanständig, mich zu ihnen zu gesellen, als wollte ich lauschen …

Tito bat die Gäste hinein. Mir sagte niemand etwas, aber ich ging hinterher in Richtung Bibliothek. Hier wies mir ein Protokollbeamter den Stuhl links von Tito zu, links von mir nahm unser Außenminister, rechts vom Staatschef unser Ministerpräsident Platz. Über den Tisch hinweg unterhielt sich Tito bestens gelaunt mit Klaus weiter auf Deutsch über Wien und das Wetter. Die Kameras surrten, die Fotografen knipsten. Endlich wurden die Journalisten hinauskomplimentiert, es entstand ein Augenblick Stille. Tito sah mich zum ersten Mal von der Seite direkt an und flüsterte: „So, und jetzt spreche ich unsere Sprache, du übersetzt und ich kontrolliere …“

Tito sagte naški – „unsere“ (Sprache). Die offizielle Bezeichnung „Serbokroatisch“ mochte er nicht und vermied sie wann immer möglich. Heute, im Jahr 2007, wird diese Sprache fast nur noch in Österreich ab und zu so genannt. Die Serben beharren darauf, dass sie Serbisch, die Kroaten, dass sie Kroatisch, die Bosniaken, dass sie Bosnisch, und in der letzten Zeit sogar die Montenegriner, dass sie Montenegrinisch sprechen. Eine Abhandlung über meine private Meinung über diese südslawische Neuauflage von Babylon möchte ich mir hier ersparen; dafür bräuchte man ein Semester an einem Lehrstuhl für Slawistik für jene Studenten, die wirklich nichts Gescheiteres mit ihrer Zeit anfangen können. Das einzige Gute daran ist: Die Übersetzer und Dolmetscher, die früher mit nur einer Sprache, Serbokroatisch, arbeiten konnten, können sich jetzt rühmen, polyglott zu sein und vier Sprachen zu beherrschen. Ich für meinen Teil halte naški auch weiterhin für gut.

Ich habe nie Lampenfieber, hatte es auch vor Prüfungen an der Universität nie gehabt. Im Theater, wo alle großen Künstler vor ihrem Auftritt vor Lampenfieber sterben, sagte mir einmal ein bekannter Schauspieler, das sei deshalb so, weil ich kein Talent hätte. Auch nach Titos Worten verspürte ich kein Herzklopfen, meine Stimme bebte nicht, ich dolmetschte halbautomatisch, aber nach der Sitzung stellte ich fest, dass mein Hemd durchgeschwitzt war, als wäre ich angezogen unter einer Dusche gestanden.

Das war allerdings nicht meine erste Begegnung mit Tito. 1958 arbeitete ich als Chefredakteur der Sonderzeitung, die mein Verlag im Rahmen der Arbeitsaktion der Jugend für den Bau der Autobahn Zagreb–Ljubljana herausgab. Die Leitung – wir nannten sie: „der Stab“ – hatte sich in einem verfallenen Schloss auf einer kleinen Insel des Bergflusses Krka eingerichtet, Otočec ob Krke, das wir renoviert hatten; später wurde es ein gutes Motel. Tito stattete der Aktion einen Besuch ab. Ich lief ständig neben ihm her, um zu beobachten, mit wem er sprach, zu hören, was er sagte und was die jungen Leute zu ihm sagten, um darüber zu schreiben. Zur Mittagszeit kamen wir vor unserem Stab an. Titos Adjutant, General Žeželj, pflanzte sich vor ihm auf und meldete: „Genosse Marschall, es ist ein Raum für Sie eingerichtet, Sie können sich zurückziehen …“

„Ich mag nicht“, meinte Tito.

Der General stand noch strammer, versperrte ihm den Weg zum Saal, wo das Mittagessen stattfinden sollte, und wiederholte etwas lauter: „Genosse Marschall, es ist ein Raum für Sie eingerichtet, Sie können sich zurückziehen!“

„Lass mich durch, Žeželj!“, brummte Tito.

Der General rührte sich nicht vom Fleck, im Gegenteil, er schien sogar zu wachsen und breiter zu werden und sagte sehr laut: „Genosse Marschall, Sie sind verschwitzt und müssen Ihr Hemd wechseln!“

Tito gab nach. Damals merkte ich zum ersten Mal, dass auch Staatschefs und Diktatoren manchmal von jemandem herumkommandiert werden, nämlich von ihren Adjutanten und Protokollchefs.

Als ich Tito kennen lernte, war er schon ein ziemlich alter Herr und duldete das alles. Seine Leute erzählten mir aber, dass er früher unter dieser Bewachung, die auch eine Art Bevormundung war, gelitten hatte.

Im Lauf seines ersten Staatsbesuchs in Ägypten soll es ihm in Alexandria gelungen sein, zu entfliehen und mutterseelenallein am öffentlichen Strand zu baden. Man sei schrecklich besorgt gewesen und als er wieder auftauchte, hätten ihm seine Mitarbeiter und Leibwächter heftige Vorwürfe gemacht, er habe sich gefährdet, dazu habe er kein Recht, er aber habe sie lachend zurückgewiesen: „Ihr habt ja keine Ahnung von illegaler Arbeit! Wer hätte mich an einem öffentlichen Strand vermutet? Nirgendwo bin ich sicherer als an solchen Orten, sicherer als mit euch …“

Daran mag sich heute keiner seiner noch lebenden Mitarbeiter erinnern. Man wollte mir diese Anekdote nicht bestätigen, ich lasse sie jedoch stehen, weil ich sie für glaubwürdig halte – zumindest ist sie aber, auch wenn sie nicht wahr sein sollte, charakteristisch für jene Zeit. Die nächste jedoch hat sicher stattgefunden: In Belgrad setzte Tito sich im Hof seiner Residenz in der Straße Užička ulica plötzlich allein in ein Auto und fuhr los; den Wachposten blieb nichts anderes übrig als zu salutieren. Er fuhr geradewegs den Berg hinunter und hielt vor einem kleinen Wirtshaus nahe der Eisenbahnstation Topčider. Dort stellte er fest, dass er kein Geld eingesteckt hatte, aber Eisenbahner erkannten ihn und zahlten sein Bier.

Noch einiges andere ist mir aus dem Jahr 1958 in Erinnerung geblieben, weil ich mehrmals in Titos Gesellschaft war, obwohl er mich damals sicher noch nicht persönlich bemerkte.

Zu seinem Geburtstag wurde in Belgrad wie jedes Jahr ein Fest im Garten des Weißen Schlosses veranstaltet; eine Delegation unserer Arbeitsaktion war eingeladen. Da waren der Kommandant der Aktion, wie wir ihn nannten, sein Stellvertreter, der Parteisekretär, ich und einige „einfache Jugendliche“, ich weiß nicht, wer sie ausgewählt hatte, unter ihnen ein einziges Mädchen, eine kleine, hübsche Bäuerin aus Bosnien. Gleich am Anfang, als Tito in den Garten gekommen war, suchte uns ein Beamter des Protokolls auf und sagte: „Der Präsident möchte, dass ihr als Erste zu ihm kommt …“

Zivile Beamte redeten Tito mit „Präsident“ an, Militärs mit „Marschall“, die nächsten Mitarbeiter aus früherer Zeit nannten ihn druže stari, was soviel wie „alter Genosse“ heißt, seine Mitkämpfer aus der Frühzeit, aus dem Partisanenkampf, sprachen ihn mit stari, also einfach mit „Alter“ an und duzten ihn; ganz wenige, etwa Kardelj, aber auch einige weniger wichtige Personen, die schon vor dem Krieg mit ihm eng bekannt gewesen waren, sagten Joža, das ist eine Koseform von Josip (Josef). Eine einzige Person sagte zu ihm „Tito“ und „du“: seine Frau Jovanka.

Wir rannten los. Das schüchterne Mädchen blieb weit hinter uns Übrigen zurück. Tito stand auf, sah uns strafend an und sagte: „Also, zu meiner Zeit hat man Damen den Vortritt gelassen!“

Unser Staatspräsident, Marschall, Generalsekretär der Partei und was er sonst noch war, wartete ab, bis das Mädchen mit ihren roten Backen vortrat, und nahm erst Platz, nachdem sie sich gesetzt hatte. War das angeborene Höflichkeit oder österreichisch-ungarischer Drill aus seiner Militärzeit? Für uns jedenfalls ein Denkzettel.

Am Ende der Arbeitsaktion wurde in Slowenien in einem Badeort ein Festessen mit ihm und der dortigen Staats- und Parteiführung veranstaltet. Nach dem Nachtisch begannen die Anwesenden zu singen, Partisanenlieder, unter anderem solche, die Tito feierten, manche mit wirklich blödem Text wie „Genosse Tito, du bist ein weißes Veilchen …“ Ich sah, wie sich sein Kopf senkte, wie er immer ärgerlicher wurde, und schließlich sagte er: „Wenn ihr nichts anderes könnt, hört auf, aber mich lasst endlich in Ruhe!“

Empfand er den Kult, der mit seiner Person getrieben wurde, immer als lästig und duldete er ihn nur, weil er glaubte, primitive Leute bräuchten einen Führer – oder war er so eitel, dass er es genoss, auch wenn es manchmal lästig war? Ich weiß es nicht.

Zurück zum ersten Staatsbesuch im März 1965, bei dem ich dolmetschte. Man war zufrieden mit mir und ich natürlich stolz darauf. Die österreichische Delegation besuchte unter anderem das Institut für Außenpolitik in der Straße Makedonska ulica. Als wir nach dem ziemlich komplizierten Gespräch die relativ enge Treppe hinunterstiegen, ging ich zufällig neben Kreisky, der mich fragte: „Wieso sprechen Sie eigentlich so gut Deutsch?“

Frech geworden wegen des Erfolges, ein wenig euphorisch, antwortete ich unschicklich: „Weil ich auch ein Jud’ bin wie Sie, Herr Minister!“

Er schaute mich groß an, nahm es aber nicht übel. Im Gegenteil – ich glaube, das prägte sein Verhältnis zu mir. Er behandelte mich danach außerordentlich freundlich, fast möchte ich sagen: bevorzugt. Manchmal brachte er mich mit seiner Liebenswürdigkeit auch in Verlegenheit, so bei einem SPD-Kongress in Deutschland. Ich stand neben dem Chef der jugoslawischen Delegation, Stane Dolanc. Kreisky ging direkt auf mich zu und streckte mir die Hand entgegen, ohne Dolanc zu berücksichtigen: „Wie geht es Ihnen, Ivanji?“

„Danke, Herr Bundeskanzler, darf ich vorstellen, Herr Dolanc …“

Ich weiß nicht, wie oft ich für Kreisky dolmetschte – sicher sehr oft. Einiges ist mir besonders in Erinnerung geblieben.

Die Probleme mit den Kärntner Slowenen und den Ortstafeln auf Grund des Staatsvertrages nahmen zu. (Ein Ende genommen haben sie bekanntlich auch vierzig Jahre später noch nicht, obwohl es Jugoslawien nicht mehr gibt und sowohl Slowenien als auch Österreich Mitglieder der Europäischen Union sind.) Tito wollte damit so wenig wie möglich direkt zu tun haben. In dieser Situation äußerte Kreisky, längst Bundeskanzler, den Wunsch, zwischen Weihnachten und Neujahr 1975 inkognito nach Jugoslawien zu kommen, um mit Tito darüber zu sprechen. Tito war zu dieser Jahreszeit gerade in Slowenien, im Schloss Brdo bei Kranj, also ließ es sich leicht arrangieren. Auf den Wunsch Kreiskys, der irgendwo – ich glaube: in Vorarlberg – Urlaub machte, verabredete man, dass er mit dem Auto nach Basel fahren und dort in die jugoslawische Linienmaschine einsteigen werde. Die Medien sollten auf keinen Fall davon erfahren. In der österreichischen Botschaft in Belgrad war nur Botschafter Alexander Otto eingeweiht, und zwar nicht über das Außenministerium, sondern über die Zentrale der SPÖ.

Botschafter Otto mochte ich sehr gern. Ich war damals Stellvertreter des Intendanten des Belgrader Nationaltheaters, zu dem auch die Oper gehörte. Otto besuchte die Oper regelmäßig; er sagte, das sei ihm wichtiger als diplomatische Verpflichtungen. Ich fragte ihn oft unter vier Augen nach seiner Meinung über einzelne Aufführungen und Sänger. Sein unabhängiges, aber sachverständiges Urteil war mir wichtig.

Ich wurde nach Ljubljana beordert und nahm an einem Vorbereitungsgespräch bei Kardelj teil. Er sagte, für die jugoslawische Seite sei das Ganze peinlich, politisch würde es Pluspunkte nur für die Österreicher geben, aber da könne man nichts mehr machen. Bei uns in Jugoslawien war es üblich, den Dolmetscher schon zu Vorbereitungsgesprächen an der Spitze heranzuziehen, damit er sich auf Probleme vorbereiten und eventuell Fragen stellen konnte. Ich weiß nicht, wie es anderswo gehandhabt wird – meines Wissens nehmen Dolmetscher an solchen Spitzengesprächen der eigenen Seite nicht teil, sie werden mehr als Werkzeuge oder Automaten und weniger als Persönlichkeiten behandelt. Für die Sache ist es aber nützlich, wenn man sich konkret vorbereiten kann.

In Jugoslawien wurde sorgsam die Besatzung für die Maschine nach Basel ausgewählt. An Bord waren mehrere Sicherheitsbeamte, die auch zurückfliegen sollten, denn Kreisky wollte mutterseelenallein kommen, sogar ohne Leibwächter. Dann war es so weit. Die Protokollbeamten und ich fuhren zum Flugplatz. Botschafter Otto war schon da. Wir saßen im Empfangssalon und auf einmal stürzte der Direktor des Flughafens herein: „In Basel ist Nebel, unsere Maschine konnte nicht landen. Sagen Sie dem Genossen Kardelj, er braucht vorerst nicht zu kommen …“

Die Protokollbeamten benachrichtigten Kardelj. Wir erfuhren, dass das jugoslawische Flugzeug statt in Basel in Zürich gelandet war, aber auch dort sei inzwischen Nebel aufgezogen und die Maschine könne nicht starten. Da saßen wir, sahen einander an und wussten nicht, was wir tun sollten, und vor allem nicht, wo Kreisky steckte. Also sagte ich zu Otto: „Herr Botschafter, Sie sind am Zug. Es bleibt Ihnen nichts anderes übrig, als den Flughafen Basel anzurufen und ausrufen zu lassen: ‘Den Passagier, der inkognito fliegt, aber eigentlich Bundeskanzler Kreisky ist, ans Telefon, bitte!’“

Otto sah mich anfangs hilflos an, telefonierte aber dann doch mit Basel und ließ „Doktor Kreisky“ ausrufen. Ja, sagte ihm der österreichische Bundeskanzler, da sitze er nun, er habe seinen Fahrer dummerweise sofort zurückgeschickt. Niemand könne sagen, wann es eine Möglichkeit geben werde zu fliegen. Er wolle noch ein wenig abwarten und dann sehen, ob er vielleicht eine Privatmaschine chartern könne. Unsere Protokollbeamten benachrichtigten die Vertretung von JAT in Basel. Ich ergriff wieder die Initiative und fragte die Slowenen: „Ihr habt doch sicher ein Mittagessen vorbereitet?“

„Natürlich, hier in der Nähe im Schloss Strmol.“

„Warum fahren wir dann nicht hin, bevor die Suppe kalt wird?“

Das taten wir. Nichts Schöneres als ein Staatsbankett ohne Staatsmänner, nur für die Begleittruppe. Heute bedauere ich fast mehr, dass ich die Menüs mit den Speisefolgen auf Staatsbanketts nicht gesammelt habe, als dass ich mir keine Aufzeichnungen über politische Gespräche gemacht habe. Ich glaube, was man wo bei solchen Gelegenheiten zu essen und zu trinken bekam, sagt auch etwas über Staat und Staatsform aus. Zum Glück waren wir schon beim Nachtisch, als uns die Nachricht erreichte, eine Privatmaschine aus der Schweiz habe Überflugsrechte und Landungserlaubnis in Ljubljana angefordert. Wir rasten zum Flugplatz, aber dort stellte sich heraus, dass es sich nicht um Kreisky, sondern um Geschäftsleute handelte.

Dann kam eine neue Nachricht. JAT meldete „Kreisky in unserer Hand“, man habe den Bundeskanzler in ein Auto gesetzt und fahre ihn nach Zürich, wo sich der Nebel gelichtet hatte und die Maschine unserer Fluggesellschaft bereit stand. Als Nächstes erhielten wir endlich den Bericht, Kreisky sei an Bord, man fliege ab. Schon wollten wir Kardelj anrufen, um ihm zu sagen, er könne kommen, da erschien jedoch wieder der Unglücksrabe von Flughafendirektor und meinte: „Jetzt schließen wir wegen Nebel!“

„Wieso, die Nachmittagssonne strahlt doch so schön!“

„Ja, aber in zehn Minuten zieht es zu!“

„Und was geschieht mit dem Flugzeug? Das ist doch schon abgeflogen …“

„Wenn wir Glück haben, kann es in Zagreb landen …“

„Und wenn nicht?“

„Na, dann in Split!“

Alles musste neu organisiert werden. In Zagreb – und für alle Fälle auch in Split – wurden improvisierte Empfangskomitees zum Flughafen geschickt und eine Autokolonne mit Begleitfahrzeugen bereit gestellt. Von Split wäre es zu weit für eine Fahrt gewesen, dort sorgte man für eine standesgemäße Übernachtung. Im Geheimen schimpfte jedermann auf Kreisky, der uns das alles mit seinem Beharren auf eine Fahrt wie Harun al Raschid eingebrockt hatte.

Endlich traf Kreisky in Zagreb ein. Die Autofahrt, obwohl nur 140 Kilometer, gestaltete sich wegen immer dichteren Nebels ebenfalls schwierig. Statt zu einem frühen Mittagessen kam ein übermüdeter Kreisky zum späten Nachtmahl. Bis zum nächsten Tag hatte auch die Presse schon Wind von der Sache bekommen. Ich hege den Verdacht, Kreisky selbst habe einige ihm nahe stehende Presseleute eingeweiht. Die Schwachstelle könnte aber auch bei der Fluggesellschaft oder den Flughäfen gelegen sein. Jedenfalls war von einer Geheimhaltung des Treffens keine Rede mehr.

Tito sprach mit Kreisky über alles Mögliche, aber außer einigen Scherzen sagte er nichts über die Probleme der Slowenen. Darüber solle der Herr Bundeskanzler doch freundlicherweise mit dem Genossen Kardelj reden, der selbst Slowene sei … Allerdings fragte Tito, ob Kreisky bemerkt habe, dass die energischsten Kärntner Slowenen deutsche Namen hätten – die Führer der Minderheit hießen damals Tischler und Zwitter –, die deutschnationalen Führer jedoch oft slawische Nachnamen trügen?

Bei den Gesprächen kam nichts heraus, aber Kreisky hatte erreicht, was er gewollt hatte – er hatte gezeigt, wie sehr er sich bemühe, war er doch zur Weihnachtszeit inkognito nach Jugoslawien geflogen. Nach Hause begab er sich dann für alle Fälle doch mit einem Sonderflug.

Wenn ich hier und auch sonst wenig über den Inhalt von Begegnungen berichte, bei denen ich gedolmetscht habe, hat das mehrere Gründe. Ein Tagebuch geführt, Aufzeichnungen für mich gemacht habe ich, wie gesagt, leider nie. Die offiziellen Protokolle sind mir zum Teil nicht zugänglich; wo das Archiv Titos zur Zeit liegt, ist mir unbekannt. Slobodan Milošević ließ aus seiner Residenz und seinen Büros vieles einfach wegschaffen. Außerdem finde ich, ehrlich gesagt, diese Aufzeichnungen langweiliger als die Anekdoten, die man in Zusammenhang mit Staatsbesuchen erzählen kann.

Außerdem merkt sich ein Simultan- oder Konsekutivdolmetscher von einem Gespräch, das er übersetzt hat, fast nichts. Das haben mir auch andere Kollegen und Kolleginnen bestätigt. Anscheinend sind bestimmte Gehirnpartien, die mit dem Übersetzen zu tun haben, so belastet, dass die anderen, die für das Gedächtnis zuständig sind, teils ausgeschaltet werden. Wenn man dem Wortlaut der Sätze, die man zu übersetzen hat, allzu viel Aufmerksamkeit widmet, hat man für anderes die Kraft nicht mehr oder verliert den Faden. Übersetzt man aus der deutschen Sprache, kommt als besondere Schwierigkeit noch hinzu, dass man stets das Ende eines langen Satzes abwarten muss, weil ein „nicht“ am Schluss den ganzen Sinn verändern kann.

Erst an dritter Stelle kommt, dass solche Gespräche geheim bleiben sollen. Am wenigsten darf ein Dolmetscher darüber plaudern. Aus meiner ganzen Tätigkeit von über zwanzig Jahren habe ich eigentlich nur zwei, drei Fakten in Erinnerung, über die ich noch etwas sagen könnte, aber ich glaube, dass ich das nicht sollte. Und ich werde es auch nicht tun.

Ein anderes Mal kam Kreisky im April 1980 auf Staatsbesuch nach Belgrad, mit einem Flugzeug von Niki Lauda, der persönlich den Pilotensitz einnahm.

Es war ein roter Teppich ausgelegt, an seinem Ende standen die Gastgeber mit dem Präsidenten des Exekutivrates – dem Ministerpräsidenten – Veselin Djuranović an der Spitze, aber das Flugzeug blieb etwa sechzig Meter vor ihm stehen. Zeit verging. Angestellte des Flughafens und Sicherheitsbeamte winkten so lange, bis Lauda die Situation begriff und bis zum Teppich rollte. Die Tür öffnete sich, in ihr erschien ein verwirrter Kreisky – sonst geschah nichts. Man wartete schweigend. Nach einiger Zeit wurde eine Gangway herangerollt, aber sie reichte bis über das obere Ende der Tür hinaus. Eine niedrigere Gangway gab es nicht. Kreisky befand sich gut zwei Meter über dem Asphalt des Flugplatzes. Das war natürlich viel zu hoch für einen älteren Menschen, um herunterzuspringen, und für seine Gattin erst recht unmöglich.

Allgemeine Verlegenheit, Geschrei, Gelächter – das Nachrichtenmagazin Der Spiegel veröffentlichte danach eine Fotografie der peinlichen Szene, die einheimischen Medien höflicherweise nicht. Am Ende bauten Arbeiter aus Kisten eine improvisierte Treppe, auf der der Kanzler und seine Suite an der Hand kräftiger junger Jugoslawen irgendwie hinunter stiegen.

Djuranović forderte eine strenge Untersuchung, ob es ein Fehler der jugoslawischen Seite gewesen sei. Das war nicht der Fall. In allen Handbüchern stand, dass Laudas Flugzeug, ein relativ seltener Typus, eine Gangway mitführt, weil die Höhe der Ausgangstür keinem der üblichen Geräte auf Flugplätzen entspricht. Es handelt sich nicht um eine eingebaute automatische Gangway, sondern um eine mechanische, die man mit der Hand anbringen muss. Lauda hatte sie in Wien vergessen.

Wie es österreichischerseits zu diesem teils peinlichen, teils komischen Vorfall gekommen war und was Niki Lauda heute dazu zu sagen hätte, weiß ich nicht. Für uns war wichtig, dass es nicht unsere Schuld war.

Ein Mitglied der österreichischen Delegation erzählte mir in Zusammenhang mit dem Vorfall, das alles habe mit der Sparsamkeit Kreiskys im Namen des Staates zu tun. Lauda flog aus Prestigegründen billiger als die staatliche Fluggesellschaft AUA. Die österreichische Regierung besaß damals keine eigenen Flugzeuge. Selbst der Präsident der Republik flog mit der AUA und zahlte Economy-Klasse, durfte aber als erster Gast über die Gangway der ersten Klasse aussteigen. Man sagte mir auch, Kreisky sei in jeder Hinsicht genauso geizig, wie es Kaiser Franz Josef gewesen sei. Es würden noch immer die vom vorletzten Kaiser bestellten Gläser für Festbanketts benützt, es seien die kleinsten Champagnerkelche und die größten Wassergläser auf der Welt.

Kreisky erzählte Djuranović bei dieser Gelegenheit, was ich in österreichischen Quellen so nie gefunden habe: Er habe im Vorhinein gewusst, dass er das von ihm unnötigerweise angestrengte Referendum über das Kernkraftwerk Zwentendorf verlieren werde, jedoch sei er sicher gewesen, dass er danach die Parlamentswahlen gewinnen würde. So seien die Österreicher! Nach der Volksbefragung würde er ihnen Leid tun und sie würden ihr negatives Verhalten ihm gegenüber wieder „gut machen“. Nicht ganz so direkt, aber immerhin etwas Ähnliches stellt im Jahr 2007 der österreichische Bundespräsident Heinz Fischer in seinem Buch „Die Kreisky-Jahre“ fest, in Teilen der Bevölkerung habe es nach der Volksabstimmung „etwas wie eine Art Kompensationsbedürfnis gegenüber Bruno Kreisky“ gegeben. Jedenfalls erzielte dieser bei der nächsten Nationalratswahl im Oktober 1979 das beste Wahlergebnis in der Geschichte der österreichischen Sozialdemokratie. Kreisky sagte den Jugoslawen aber auch, was er sonst oft erklärt hatte: Eine hohe Staatsverschuldung sei ihm lieber als mehr Arbeitslose.

Unter den österreichischen Botschaftern in Belgrad gab es immer auch interessante Persönlichkeiten. Botschafter Otto habe ich schon erwähnt. Er wurde Opfer eines tragischen Zwischenfalls. Opfer oder Täter? Tito lud einmal im Jahr alle Botschafter zu einer „Diplomatenjagd“ ein. Opernliebhaber Otto war seines Zeichens kein Jäger, aber ein pflichtbewusster Mensch, der glaubte, dass er bei einer solchen Veranstaltung des Staatschefs nicht fehlen dürfe. Er kaufte sich einen entsprechenden Anzug, trug seine für diesen Zweck neu angeschaffte Waffe jedoch so ungeschickt, dass sie losging und den französischen Botschafter tödlich verwundete. Der Franzose war überdies Ottos persönlicher Freund gewesen.

Ganz anders hatte sich einer seiner Vorgänger, Botschafter Karl Hartl, verhalten. Der erschien zur Diplomatenjagd ohne Gewehr, stellte sich brav dort hin, wo es vorgesehen war, sprach aber, anstatt zu schießen, dem Schnaps zu und wartete auf das Mittagessen. Er war ein starker Esser und Trinker. Tito hatte es bemerkt und fragte ihn, ob er nicht jage.

„Nein, Exzellenz! Ich bin doch ein Arbeiterjunge aus Wien. Aus dem Roten Wien, Sie kennen das doch, Exzellenz! Und als ich ein junger Bursch war, wissen S’, da konnte ich nicht jagen oder Tennis spielen und so … Jetzt aber, Exzellenz, wo die Weltgeschichte einen Witz gemacht hat und ich das könnte, ich fürcht’, das wär’ doch komisch, net?“, sagte der eine ehemalige Arbeiterjunge, so oft wie möglich die Anrede „Exzellenz“ benützend, zum anderen. Tito schwieg vorerst, seine Antwort folgte jedoch bald.

Der österreichische Vizekanzler und Handelsminister Fritz Bock, Mitglied der christdemokratischen ÖVP, besuchte Jugoslawien. Sein jugoslawischer Partner war Vizepremier Jakov Blažević. Bei Tito waren außer den beiden noch die Botschafter – der jugoslawische Lazar Mojsov und Hartl – sowie der Dolmetscher, ich, anwesend.

Tito begann: „Sie müssen jetzt sehr vorsichtig sein, Herr Vizekanzler. Sie befinden sich ganz allein unter lauter Marxisten. Ihr Botschafter bildet sich nämlich auch ein, einer zu sein!“