Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

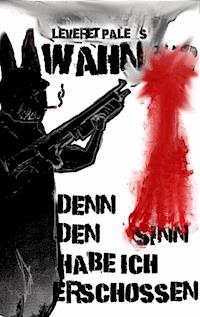

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Alan ist ein eher zurückgezogener Schüler ohne nennenswerte Freunde. Seit dem Tod seiner Mutter hängt sein Vater nur noch an der Flasche. In der Schule ist Alan aufgrund seiner impulsiven und einzelgängerischen Art ein Außenseiter, bis er von einem beliebteren Mitschüler eingeladen wird, in einen verlassenen Bunker am Stadtrand einzusteigen. Eher wiederwillig geht Alan auf das Angebot ein. Was zu dem Zeitpunkt jedoch noch keiner der Jugendlichen ahnt: Der Bunker ist alles andere als verlassen, sondern der Unterschlupf eines psychopathischen Serienkillers. Ein verzweifelter Kampf ums Überleben beginnt, in dem die Charaktere nicht nur abwägen müssen, wie viel ihr eigenes Leben wert ist und wie weit sie dafür gehen, sondern auch gegen ihre eigenen finsteren Geheimnisse und Schwächen ankämpfen... "Der Bunker" war die erste Veröffentlichung des aufstrebenden Schriftstellers Leveret Pale, die aber mittlerweile nicht mehr in ihrer usprünglichen Form erhältlich ist. L.P. ließ das Debutwerk aus dem Handel nehmen, weil es nicht mehr seinen und den Ansprüchen seiner Leser genügte. Mit "Der Bunker: Remake" feiert der Psychothriller nun in einer überarbeiteten Fassung sein Comeback.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 149

Veröffentlichungsjahr: 2016

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhalt

Titelseite

Vorwort

0. Prolog

1. Schule

2. Familie

3. Der Bunker

4. James

5. Gefangen

6. Widerstand ist zwecklos

7. Dinner

8. Russisch Roulett

9. Die Entscheidung

10. Tod

11. Wiedergeburt

Über den Autor

Impressum

Der Bunker

von

Leveret Pale

Vorwort

(zu überspringen für alle, die es nicht juckt)

Mit dem Kurzroman »Der Bunker« begann meine Schriftstellerkarriere. Es war ein holpriger Start, den ich damit als naiver Anfänger in die Welt des Schreibens hinlegte. Natürlich hielt ich mein Debutwerk sofort für fast genial, wie wahrscheinlich jeder Autor seinen Erstling zu Beginn. Erst mit der Zeit und weiteren Schreiberfahrungen, Publikationen und konfrontiert mit Kritiken, bemerkte ich rückblickend, wie viele blauäugige Anfängerfehler und qualitative Mängel in Stil und Sprache meine Erstgeburt enthielt. Das war einfach nicht mehr das Niveau, welches meine Leser und ich von mir erwarteten und noch immer erwarten. Nach einigem hin und her, ließ ich das Werk aus dem Handel nehmen und es verschwand auf dem digitalen Friedhof meiner Festplatte, zwischen unfertigen Geschichten und untauglichen Manuskripten. Nach einigen Monaten, in denen ich von Lesern immer wieder auf den Verbleib des Buches angeschrieben wurde und selber mit den Gedanken dazu abschweifte, fasste ich aber einen Beschluss. Ich holte das Manuskript wieder hervor. Es war mein erster Roman gewesen und irgendwie konnte ich mich nicht von ihm endgültig trennen. Ich musste der Sache eine zweite Chance geben, der Geschichte, den Lesern und am Ende mir.

Ich überabeitete das Manuskript komplett, schrieb Passagen neu und entfernte Unklarheiten, wobei ich versuchte den Klang der Geschichte beizubehalten. Das fertige, aufgearbeitete Werk liegt nun vor. Es unterscheidet sich von der Handlung unwesentlich vom Original und Leser der ersten Stunde werden die Atmosphäre wiedererkennen, aber die Sprache und der Stil sind deutlich angepasster an meine heutigen Standards und erhöhen den Leserkonform ungemein.

Im Zug der Überarbeitung stieß ich auch auf eine Fan-Fiction einer Leserin zu »Der Bunker« und geriet dabei wieder in den Bann der Charaktere. Ich möchte nicht zu viel verraten, aber es könnte sein, dass zu ihnen noch weitere Geschichten in der Zukunft folgen werden.

Leveret Pale

1. Juli 2016, Leng

0. Prolog

Der Junge beobachtete gebannt, wie ein dunkel schillernder Käfer mit kleinen, dünnen Beinen über den morschen Baumstamm krabbelte. Ein zweiter Käfer, ebenso schwarz, aber größer und mit weißen Sprenkeln auf dem Panzer, kam aus einem Loch herausgekrochen und versperrte dem schwarzem Käfer den Weg. Beide hielten inne, schienen sich gegenseitig abzuschätzen. Dann stürzten sie aufeinander.

Wie zwei Revolverhelden aus einem Western, die zu einem Duell aufeinandertrafen, dachte der Junge und hielt vor Spannung den Atem an. Der Große Weiße war der böse Gangster, der sich auf den guten Cowboy stürzte.

Einen Augenblick lang wollte der Junge eingreifen, doch er hielt sich zurück, denn es wäre nicht fair gewesen. So beobachtete er lediglich den Kampf und feuerte heimlich den schwarzen Käfer an. Die beiden Käfer rissen auseinander, umkreisten sich, um dann einen Moment später wieder aufeinander zu treffen und sich mit ihren Kiefern und Füßen ineinander zu verhaken.

Dumpf hörte er im Hintergrund die Stimme seines Vaters. Er beachtete sie nicht, zu sehr fesselte ihn der Kampf. Es war ein Fehler, das wusste er.

Ein gleißender Schmerz explodierte, als ihn die Ohrfeige traf. Das Blut schoss in sein Ohr, aber er schrie nicht. Schreien hätte seinen Vater nur noch mehr verärgert. Der Junge drehte sich zu ihm um. Sein Vater, der neben ihm in seiner Tarnkleidung hinter den Baumstamm lag, reichte ihm wortlos das Fernglas.

Mit zittrigen Händen nahm der Junge das Fernglas und sah in die Richtung, in die sein Vater zeigte. Es dauerte eine Weile, bis er es, in der dunkler werdenden Dämmerung, gefunden hatte.

Ein einsames Reh graste auf der Lichtung vor ihnen. Ein anmutiges und schönes Tier, fast noch ein Rehkitz. Die dunklen schwarzen Augen waren sorglos. Er glaubte zu erkennen, wie sich der Brustkorb auf und ab bewegte.

»Siehst du es?«, fragte sein Vater in einem kaum hörbaren Flüsterton.

Der Junge nickte und senkte das Fernglas wieder. Nun konnte er es auch ohne Fernglas ausmachen, aber nicht mehr lange. Die Sonne war bereits hinter den Baumwipfeln untergegangen. Während er das Fernglas seinem Vater zurückreichte, warf er einen verstohlenen Blick zu den Käfern. Sie waren verschwunden. Bevor er aber darüber betrübt werden konnte, legte sein Vater bereits das Gewehr neben ihn auf den Baumstamm. Davor hatte der Junge sich den ganzen Tag lang schon gefürchtet, es versucht zu vergessen, versucht sich abzulenken, aber es gab kein Entkommen.

»Töte es«, befahl sein Vater mit seiner wie immer seelenruhigen und eiskalten Stimme.

Das Herz des Jungen klopfte panisch in seiner Brust, wie jemand der lebendig begraben worden war und in einem Sarg wiedererwachte. Das hatte er in einem der Filme gesehen, die sein Vater sich immer mit seinem großen Bruder ansah.

Der Junge schluckte und rutschte widerwillig zum Gewehr.

Er presste den Gewehrkolben gegen seine kleine Schulter und fasste gerade noch so den Griff, wo sich der Abzug befand. Er drückte seine Backe gegen den Gewehrkolben und spähte durch das Zielfernrohr. Hörte das feine Klicken, als sein Vater es für ihn justierte.

Die Hand glitt zum Repetierverschluss und ließ mit einem metallischen Schnappen eine Patrone in die Kugelkammer gleiten. Unruhig suchte das Fadenkreuz die Lichtung ab.

Das Reh graste weiterhin ruhig vor sich hin, als er es fand. Einen Moment zögerte der Junge und wollte das Gewehr wegwerfen und weglaufen, so wie beim letzten Mal, aber die Bestrafung wäre dieses Mal noch fürchterlicher, als die Schläge und die zwei Tage ohne Nahrung, die er damals erleiden musste. Er seufzte kaum hörbar und atmete tief ein und wieder aus. Er konnte es schaffen. Sein großer Bruder hatte es schließlich auch geschafft. Er hielt die Luft an, damit sich das hin und her tänzelnde Fadenkreuz beruhigte. Er zielte auf das Schulterblatt.

Der feuchte Zeigefinger glitt auf den Abzug hinab.

Langsam drückte er durch, sodass der Schuss einen überraschte, wie ihm sein Vater immer wieder bei den Übungen eingebläut hatte, sonst verzog die Waffe.

Ein lauter Knall zertrümmerte die Stille, als der Rückstoß dem Jungen in die Schulter fuhr und der Gewehrkolben gegen den Kiefer schlug. Er kniff die Augen zusammen und atmete wieder ein. Bevor er sich wirklich bewusst machen konnte, dass er es getan hatte, riss ihn eine kräftige Hand in die Höhe und stellte ihn auf die Beine. Das Gewehr glitt ihm aus den Händen und fiel zu Boden. Aus den Augenwinkeln konnte er noch erkennen, wie das Reh zwischen den Bäumen verschwand.

»Du hast verfehlt, du Nichtsnutz«, fauchte ihn sein Vater vor Wut dampfend an »Es ist verletzt. Los wir müssen den Spuren folgen, solange es noch hell genug ist«

Der Junge lief, so schnell er mit seinen dünnen, kurzen Beinen konnte, seinem Vater hinterher, welcher bereits wie ein Hund der Blutspur hinterherjagte.

Keuchend und strauchelnd folgte er, wie in Trance, durchs Dickicht, seinem Vater, der sich immer weiter entfernte und gelegentlich zwischen den Bäumen verschwand. Der Vollmond ging auf und die letzten Lichtstrahlen des Tages verschwanden. Die Angst, sich in der Nacht in dem großen Wald zu verirren, ließ ihn immer schneller laufen. Er konnte nicht sagen, wie weit er gelaufen war, aber als er seinen Vater eingeholt hatte, kreisten schwarze Flecken in seinem Sichtfeld und er fühlte sich, als ob er sich gleich übergeben müsste.

Seine kleine Lunge war wie eine zusammengeknüllte Mülltüte. Taumelnd und nach Luft schnappend kämpfte er sich weiter. Sein Vater stand über dem Reh, welches in einer Blutlache lag.

»Es lebt noch«, sagte der Vater und wandte sich zu seinem Sohn. »Weißt du, was das bedeutet?«

Der Sohn starrte ihn verängstigt an und zeigte auf den Revolver an dem Gürtel seines Vaters, den man verwendete, um verwundete Tiere mit einem Fangschuss zu erlösen.

»Ich muss es damit erschießen?«, fragte er unsicher. Sein Vater blickte zu dem Revolver hinab und griff mit der Hand danach, hielt jedoch auf halben Weg inne. Ein Grinsen machte sich auf seinem Gesicht breit. Vater lächelte selten - und wenn er es doch tat, bedeutete es selten etwas Gutes. Er fuhr mit der Hand auf die andere Seite seiner Hüfte und zog ein Messer.

»Selbst, wenn du das Herz mit einer Schusswaffe verfehlst, wirst sogar du es wohl kaum mit einem Messer verfehlen. Schneide es raus und bring es mir.«

Er streckte es seinem Sohn entgegen. Mit großen Augen betrachtete der Junge die, im Mondlicht glänzende, Klinge. Sie erinnerte ihn an das Geräusch, welches er jeden Abend vorm Einschlafen hörte, wenn Vater seine Messer wetzte.Zing. Zing. Zing.

Kalt lief es ihm das Rückenmark runter, als er langsam seine Hand ausstreckte und um den Griff schloss. Das Messer lag schwer in seiner Faust. Einen Moment lang hielt er inne, um zu verschnaufen, jedoch nicht zu lange, als dass er darüber nachdenken könnte, was er gerade tat. Er wandte sich ab und schritt, mit dem Blick seines Vaters im Nacken, auf das sterbende Tier zu. Das Reh röhrte leise und der Brustkorb hob und senkte sich nur noch schwach. Blut strömte aus einer klaffenden Wunde am Bauch. Er kniete sich davor hin. Es strampelte nur kurz mit den Beinen und versuchte mit letzter Kraft sich aufzurichten. Vergeblich. Das Messer durchtrennte die Luftröhre des Tieres. Es blutete innerhalb von Sekunden vollständig aus. Heißes, dampfendes Blut strömt über den Arm des Jungen. Seine Kleidung saugte sich damit voll. Das Blut glänzte schwarz im Mondlicht, wie Obsidian. Der Junge fühlte sich leer, ja hohl, sämtliche Gefühle waren irgendwo tief unten in den finsteren Verliesen seiner Seele eingesperrt. Er ließ sie nicht raus und in sein Bewusstsein vordringen. Wie eine Maschine führte er seinen Auftrag aus. Ohne Leidenschaft und ohne Furcht. Er rammte mit aller Kraft, die er aufbringen konnte, die scharfe Klinge in den Brustkorb. Sie glitt durch das Fleisch und Sehnen wie durch warme Butter; nur, dass selbst die wärmste und ranzigste Butter nicht so bestialisch nach Blut, Erde und Eingeweiden stank, wenn man sie zerschnitt. Er arbeitete sich mühsam mit der Klinge durch das Fleisch und aus allen seinen Poren strömte Schweiß und vermischte sich mit dem Blut auf seinen Armen.

Es war fast zu dunkel um die Einzelheiten zu erkennen, doch er hatte eine ungefähre Ahnung, wo er hinmusste. Schließlich hatte man ihn oft genug gezwungen zuzusehen, wenn sein Vater in seinem Schlachthaus die Tiere ausnahm, um sie später auszustopfen oder anderweitig zu präparieren.

Die Klinge erreichte das Herz und zerriss das Gewebe drum herum, zerrte daran.

Das Herz war glitschig, rutschte dem Jungen dauernd aus seiner viel zu kleinen Hand. Er legte das Messer ab und packte mit aller Kraft zu. Er krallte sich mit beiden Händen fest, sodass er das Fleisch unter seinen Fingernägeln spürte, und zog daran.

Muskelfasern spannten sich und zerrissen mit einem ekelhaften, ratschenden Geräusch. Mit einem Aufschrei der Erleichterung und der Wut, die aus ihm herausquoll, riss er das Herz heraus und hob es hinauf zum Sternenhimmel, wie ein Opfer für heidnische Götter.

Blut tropfte hinab auf das ausdruckslose Gesicht.

Das Herz war schwer und viel größer als seine beiden Hände zusammen. Die Arme des Jungen zitterten, als er es hinab nahm und sich umdrehte, um es seinem Vater zu überreichen. Stattdessen überraschte ihn eine Umarmung. Sein Vater drückte ihn an seine Brust, sodass das Herz zwischen ihnen zusammengedrückt wurde. Warmes Blut floss an seinem Bauch hinab.

»Ich bin stolz auf dich, James«, sagte sein Vater.

Er klang glücklich. Für einen Moment schien er nicht mehr der eiskalte und gewaltbesessene Geschäftsmann zu sein, der er sonst war. Es war das erste und letzte Mal, in James Leben, dass sein Vater so etwas zu ihm gesagt hatte, oder gar Zuneigung zeigte. Das erste und letzte Mal, dass ihn sein Vater umarmte. Vielleicht hätte James vor Freude weinen sollen, vielleicht hätte er irgendetwas fühlen oder sagen sollen. Aber er war leer. Seine Seele war ein riesiges, leeres schwarzes Loch, in dem das einzige Licht ein kleines, glühendes Stück Hass war.

Genauso plötzlich, wie sein Vater ihn umarmt hatte, löste er sich wieder von ihm. Ein Faustschlag traf James ins Gesicht und er schwankte kurz, wie ein junger Baum im Wind, blieb jedoch stehen. Der Schlag war schwach gewesen, stellte er fest.

»Wenn du irgendjemanden davon erzählst, töte ich dich«, bellte sein Vater, das Gesicht rot vor Scham und Wut.

An dem Tag beschloss James, seinen Vater zu töten. Nicht sofort. Nein, vielleicht erst in ein paar Jahren, vielleicht in ein paar Jahrzehnten. Ein Jahrzehnt würde sicherlich noch vergehen, bis er ansatzweise so stark war wie sein Vater. Schließlich ging der kleine James ja noch nicht einmal zur Schule. Er war noch zu klein und zu schwach. Aber er konnte warten. Seine Zeit würde kommen. Er grinste in der Finsternis, während er seinem Vater durchs Dickicht nach Hause folgte. Das Herz hielt er noch immer in seiner Hand umklammert. »Wir legen es in Ethanol ein«, sagte der Vater. »Zur Erinnerung an diesen großartigen Tag«

Hinter ihnen heulten die Wölfe, die sich bald auf den zurückgelassenen Kadaver stürzen würden.

1. Schule

Der Gongschlag riss ihn aus seinen Träumen. Alan Costello hob schlaftrunken den Kopf von der Schulbank. Streckte sich gähnend. Wieder eine Woche geschafft.

Die ersten Schüler drängten bereits aus dem Klassenzimmer. Alan schwang die Schultasche über die Schulter und latschte den anderen hinterher, ohne einen Blick auf die Hausaufgaben zu werfen, die der Lehrer noch hastig an die Tafel kritzelte, als ihn jemand an der Schulter tippte. Er drehte sich fragend um, da legte Julian auch schon den Arm um seine Schulter, während sie im Strom der heimgehenden Schüler mittrieben.

»Hey Kumpel. Hast du heute Zeit?«, fragte Julian. Alan rollte mit den Augen. Was wollte der von ihm? Julian war einer dieser beliebten Typen an der Schule. Außer, wenn er Hilfe brauchte, ließ er sich nicht oft dazu herab mit Außenseitern, wie Alan, abzugeben.

»Brauchst du schon wieder Nachhilfe in Physik? Ich habe keine Zeit und es bringt doch sowieso nichts, wenn du …«

»Nein. Nein. Es ist was Anderes« Julian strich sich seine goldenen Haare aus dem Gesicht und setzte ein Lächeln auf »Also die Sache ist die: Ich habe vor ein paar Tagen im Wald zusammen mit Leon so eine ähm... Art Luke entdeckt. Ein verlassener Bunker oder so etwas in der Art. Anna und Lisa wissen auch Bescheid und wir wollten heute versuchen, dort irgendwie hereinzukommen.«

Sie kamen bei Alans Spind an und er schloss ihn auf, um seine Schulbücher dort abzuladen.

»Aber Leon hat sich den Fuß gebrochen, oder?«, fragte Alan, während er ein paar Zettel, die jemand in seinen Spind hineingeworfen hatte, achtlos zerknüllte und auf den Boden fallen ließ. Wer machte sich überhaupt die Mühe, so viele Karikaturen von ihm anzufertigen?

Alan hörte Julian nur halbherzig zu.

»Genau. Leon kann nicht mit und die beiden wollen nicht mit mir allein dorthin«, versuchte Julian zu erklären. Worauf wollte der überhaupt hinaus, fragte Alan sich beiläufig. Doch nicht etwa darauf, dass Alan mitkam? Wahrscheinlich war das wieder nur einer dieser schlechten Scherze seiner Mitschüler. Verstohlen warf er einen misstrauischen Blick über den Flur, aber außer ihnen waren kaum noch Schüler da und keine die er kannte, was aber nichts zu bedeuten hatte.

»Verständlich« Alan schlug die Spindtür zu und wandte sich ab. Er hatte keine Lust auf irgendwelche Späße.

»Alan sei kein Arschloch«

Alan drehte sich verärgert zu Julian um:

»Was willst du eigentlich von mir?«

»Dich einladen mitzukommen …«, antwortete dieser.

Alan blickte ihn verwundert an und blinzelte. Meinte Julian es doch Ernst? Bisher hatte er mit Julian direkt nie Probleme gehabt. Alan hielt ihn zwar für abgehoben, aber nicht für die Art von Mensch, die andere schikanierte und verarschte. Sie hatten sich sogar einmal miteinander getroffen, als ihn Julian gebeten hatte ihm in Physik nachzuhelfen. Alan hatte damals in einem Moment von seltener Güte zugestimmt.

Es war am Ende sogar ganz nett gewesen. Julian hatte sich, entgegen seiner Erwartungen, als gar nicht so dumm und faul herausgestellt. Aber das lag nun auch schon einige ungezählte Monate zurück. Neugierig geworden fragte er weiter nach:

»Warum solltest du?«

»Vielleicht weil ich dich sympathisch finde und mich gern mit dir anfreunden würde? Und weil sonst niemand Zeit hat?«

Julian lächelte verschmitzt, während Alan ihn misstrauisch beäugte und dann, nach einigen Augenblicken Überlegung, seufzte.

»Okay. Ich bin dabei« Er würde es zumindest probieren.

»Super. Also um fünf bei der Kreuzung am Waldrand?«

»Von mir aus«, antwortete Alan und versuchte so gleichgültig, wie möglich zu klingen.

Julian strahlte wie ein kleines Kind, dem man gerade versprochen hatte, mit ihm nach Disneyland zu fahren, und machte sich davon.

Alan seufzte schwermütig. Großartig. Jetzt hatte er sich von diesem Möchtegern-Playboy einen gemeinsamen Ausflug aufschwätzen lassen. Aber er hatte sowieso nichts vorgehabt und irgendwie kam ihm das auch Recht. Er freute sich, mal zur Abwechslung etwas mit seinen Gleichaltrigen zu unternehmen. Vor allem mit Anna. Er kannte sie zwar kaum, so wie eigentlich jeden in seiner Schule, aber irgendwie fühlte er sich zu ihr hingezogen. Vielleicht weil sie keine Freunde hatte, außer Lisa, wobei das eh ihm sehr paradox erschien, und sie dieses gewisse Etwas besaß. Wenn man lange genug selber ein Außenseiter und Sonderling war, wie Alan, konnte man Menschen, die so ähnlich waren, fast riechen. Die leicht verschlossene Körpersprache, die meist unmodische Kleidung und die Menschen, mit denen man sich umgab sowie die Art zu sprechen, folgten alle einem ähnlichen Muster. Die meisten jedoch an der Schule, die dieses gewisse Etwas hatten, waren Computer- oder Videospiel Nerds und das war nicht seine Welt. Eine Zeit lang hatte er mit ihnen rumgehangen, aber schnell langweilte er sich mit ihnen, da die Themen, über die sie sprachen, immer die Gleichen waren und ihn nicht interessierten. Anna hatte aber auch dieses gewisse Etwas und er hatte sie nicht selten heimlich im Unterricht beobachtet, war jedoch letztendlich zu faul und wahrscheinlich auch zu schüchtern gewesen, um sie anzusprechen. Ein Kribbeln der Aufregung machte sich in seinem Magen breit, sein Gesicht blieb jedoch eine kalte Maske. Eine Maske aus Eis, die er im Laufe der Jahre durch Schmerzen und Trauer gelernt hatte, zu tragen und nun sie nicht immer selbstständig absetzen konnte, dachte er bitter.

Er trat hinaus aus dem alten Schulgebäude in das grelle Sonnenlicht und hielt nach seinem Fahrrad Ausschau. Ausnahmsweise stand es sogar dort, wo er es abgestellt hatte und nicht in irgendeinem Gebüsch. Vielleicht würde dieser Tag sogar noch ganz angenehm werden. Er schwang sich auf sein Rad und fuhr nach Hause.

2. Familie

»Hallo? Irgendjemand zu Hause?«

Julian warf die Tür hinter sich zu. Wie erwartet kam keine Antwort. Sein Vater war mal wieder auf Geschäftsreise und seine Mutter bei der Arbeit. Seine große Schwester war wer-weiß-wo. Das konnte ihm aber egal sein, solange sie nur nicht zu Hause war. Mit seiner Schwester gab es immer nur Streit und er wollte sich jetzt nicht die Laune verderben lassen. Er konnte den Nachmittag kaum erwarten.

Es roch nach Fensterreiniger und das Parkett war sauber gewischt. Ihre Putzfrau war wohl wieder da gewesen. In der Küche nahm er sich aus der Speisekammer eine Tüte Chips und eine Flasche zuckerfreier Cola und lief damit die Treppe hoch in sein Zimmer.