3,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €

Mehr erfahren.

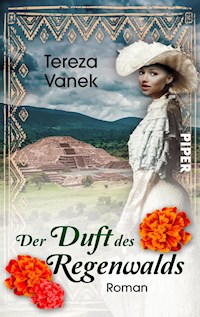

- Herausgeber: Piper ebooks

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Eine starke junge Frau in der Wildnis Mexikos Veracruz, 1903: Alice Wegener hat die weite Reise von Berlin nach Mexiko angetreten, um ihren Bruder Patrick zu besuchen. Doch es kommt nicht zu einem Wiedersehen – Patrick wurde im Dschungel Opfer eines Verbrechens. Als Alice näheres zu den Umständen wissen möchte, stößt sie auf eine Mauer des Schweigens. So stellt Alice ihre Nachforschungen auf eigene Faust an und bringt neben der Wahrheit über Patricks Tod auch das Geheimnis einer Maya-Prinzessin ans Licht – das letztendlich auch sie zur wahren Liebe führt …

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

Mehr über unsere Autoren und Bücher:

www.piper.de

ISBN: 978-3-492-98452-2

© dieser Ausgabe, Piper Verlag GmbH, 2018

© 2013 Piper Verlag GmbH, München

Covergestaltung: Favoritbüro München

Covermotiv: Bilder unter Lizenzierung von Shutterstock.com genutzt

Datenkonvertierung: Kösel Media GmbH, Krugzell

Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.

In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.

Inhalt

Lakamha' (heutiges Palenque), 830 n. Chr.

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

11. Kapitel

12. Kapitel

13. Kapitel

14. Kapitel

15. Kapitel

16. Kapitel

17. Kapitel

18. Kapitel

19. Kapitel

20. Kapitel

21. Kapitel

22. Kapitel

Epilog - Lakamha' (heutiges Palenque), 830 n. Chr.

Nachwort

Ruinenstätte von Palenque

Heute schenkte ich meinem Papageien die Freiheit. Ich tat es im ersten Licht des Tages, noch bevor meine Magd Ix Chel erschien, um mir Maisfladen und Kakaw zu bringen, die ich gewöhnlich noch auf meinem Lager zu mir nehme. Doch an diesem Tag hatte mich gleich nach dem Erwachen Unruhe befallen, und ich trug U-Ch’ix-K’an zum offenen Fenster, wo er sich zunächst auf meiner Hand festkrallte. Mein Vater hatte mir diesen Vogel geschenkt, als ich vor zwanzig Jahren meine Heimat verließ, um die Gemahlin Janaab Pakals, des Herrn von Lakamha’, zu werden. Ich benannte ihn daher nach dem großen Kriegerkönig, der vor langer Zeit die berühmte Stadt gründete, den prächtigsten Ort des Reiches, meine zukünftige Heimat.

U-Ch’ix-K’an hat mehr Zeit mit mir verbracht als irgendein Mensch außer der treuen Ix Chel. Es schmeichelte mir, wie schwer es ihm fiel, sich von mir zu trennen, denn sonst wird mich kaum jemand vermissen, wenn ich diese Stadt verlasse. Mein Gemahl hat nur Hunde als Lasttiere bei unserer Abreise gestattet und befohlen, selbst seinen geliebten Jaguar zu töten, da er ihn nicht mitnehmen konnte. Ich schlug mit beiden Händen gegen das steinerne Gemäuer, um meinen Vogel zu erschrecken, denn blieb er bis zu unserem Aufbruch im Palast, könnte ihn ein ebensolches Schicksal ereilen.

U-Ch’ix-K’an kreischte, ob aus Panik oder Zorn, dann spreizte er seine Flügel und segelte über die Stadt hinweg. Ich sah, wie er den zinnoberrot bemalten Spitzen der Tempelpyramiden auswich, um schließlich im satten, schweren Grün des Waldes zu verschwinden. Dort leben viele seiner Art, aber ich weiß nicht, wie sie ihn empfangen werden. Eine Weile starrte ich ihm versonnen hinterher, erstaunt, wie sehr mich dieser Abschied schmerzte. Dann fiel mir die Zeit wieder ein, als ich mich danach gesehnt hatte, aus meinem Fenster in die Weite des Dschungels fliegen zu können und nach jenem Ort zu suchen, wo Ahmok sich verbarg. Es musste an dem bevorstehenden Aufbruch liegen, denn ich hatte mir schon lange verboten, an ihn zu denken. Ix Chel rettete mich vor dieser sinnlosen Schwermut, indem sie mein Morgenmahl hereintrug.

»Wir sollen bis zur Mittagszeit zum Aufbruch bereit sein, Herrin«, ermahnte sie mich vorsichtig. Ich verzehrte rasch den Maisfladen, nahm mir aber etwas Zeit, den duftenden, scharf gewürzten Kakaw zu genießen, denn ich wusste nicht, ob wir dieses Getränk während der Reise zubereiten könnten. Der Schaum, das köstlichste Element dieses Getränks, bedeckte meine Lippen, die ich genüsslich ableckte. Indessen trugen einige Sklaven einen Bottich herein, sodass ich mich in Ruhe waschen konnte, vielleicht zum letzten Mal für lange Zeit. Ix Chel gab sich wie immer Mühe, mich herzurichten, auch wenn ich mich wieder einmal fragte, welchen Sinn all diese Anstrengungen noch hatten. Mein Gemahl hatte schon seit einem Jahrzehnt nicht mehr nach mir rufen lassen. Mein Haar ist grau, und fahre ich mir mit den Händen über das Gesicht, so fühlt sich meine Haut schlaff an wie ein zu oft gewaschenes Tuch. Mich wird kein Mann mehr mit Verlangen ansehen.

Ix Chel zog mir einen bestickten Huipil an, der bis zu meiner Taille reichte, band dann den Rock um meine Hüften und gab mir Sandalen. Sie vertrödelte viel Zeit damit, mein Haar in Zöpfe zu flechten. Als sie vorschlug, auch noch meine Arme zu bemalen, protestierte ich. Die Tätowierungen von Schlangen und Panthern, die ich kurz vor meiner Hochzeit erhalten hatte, scheinen mir Verzierung genug.

»Du sollst noch mit deinem Gemahl im alten Stadttempel erscheinen«, erklärte meine Magd hartnäckig und begann, in Tontöpfen Farbpulver mit Wasser zu mischen. Mir wurde unwohl. Ich habe den Tempel seit Ahmoks Tod nicht mehr betreten, allein bei seinem Anblick nehme ich den eigentümlichen Geruch menschlichen Blutes in der Nase wahr. Ich war dankbar, wenn Janaab Pakal auch bei den Zeremonien nicht mehr die Anwesenheit seiner ersten Gemahlin verlangte, doch wusste ich, dass ich mich seinem Befehl nicht verweigern konnte, sonst würde es mir am Ende ergehen wie dem Jaguar, den er weitaus mehr geliebt hatte als mich.

»Denkst du manchmal noch an Ahmok, deinen Gemahl?«, fragte ich Ix Chel, die gerade ein Muster aus gelben und schwarzen Streifen auf meine erschlafften Unterarme malte. Sie war so überrascht, dass sie erstarrte und ein paar Tropfen Farbe auf den Boden fielen. Ihr Blick streifte mich leicht tadelnd, denn es gilt als unschicklich, dass eine Dienerin mit ihrer Herrin über persönliche Dinge plaudert, obwohl dies natürlich ständig geschieht. Aber meine Ix Chel ist sehr gewissenhaft, so gewissenhaft, dass sie mir manchmal fast beschränkt erscheint.

»Mein Gatte starb, weil es der Wunsch der drei großen Götter war. Sein Tod bewahrte die Stadt vor Unheil«, erklärte sie, ohne mich anzusehen. Ihre Stimme verriet keinerlei Gefühl. Ich weiß bis zum heutigen Tage nicht, ob sie mir dankbar dafür war, dass ich sie mit einem so klugen und gut aussehenden Mann wie Ahmok verheiratete. Sie nahm ihn hin, so wie sie alles hinnahm, was die Götter ihr vorsetzten, klaglos und ohne viele Worte. Sie gebar ein Kind nach dem anderen, während sich in meinem eigenen Leib kein Leben regte, doch diese Schwangerschaften ließen ihr Gesicht nicht erstrahlen, wie ich es von anderen Frauen kannte.

Ahmok war ein Sklave meines Vaters, kam in meinem Gefolge nach Lakamha’. Ich hatte ihn von Kindheit an gekannt, er war frecher und mutiger gewesen als die anderen Diener, sodass ich von ihm lernte, im Garten Eidechsen zu fangen und in die Wände des Palastes heimlich Schriftzeichen zu ritzen, die wir beide nur nachahmten, ohne ihre Bedeutung zu kennen. Niemand außer den Priestern darf die Kunst des Schreibens lernen. Ahmok missfiel meinem Gemahl vom ersten Moment an, vielleicht lag es an der Wachheit seines Blicks, dem Stolz in seiner aufrechten Haltung. Er verbot seine Anwesenheit in den Frauengemächern. Stattdessen wurde Ahmok dem Neffen meines Gemahls, dem obersten Priester, als Diener zugeteilt, was ihn für immer aus meinem Leben entfernte. Ich gab ihm meine Magd zur Frau, dadurch konnte eine Verbindung zwischen uns bestehen bleiben. Leider erwies sich Ix Chel nicht als redselig, verriet mit keinem Wort, wie ihr das Eheleben gefiel, und ich musste vorsichtig sein, nicht durch allzu deutliche Fragen meine geheimen Wünsche zu verraten. Niemand durfte wissen, dass ich bereitwillig all meine Juwelen und prächtigen Huipils fortgegeben hätte, um eine einzige Nacht lang neben Ahmok in einer Hütte zu liegen. Der Wille der Götter ließ mich Abend für Abend darauf warten, dass Janaab Pakal mich wieder zu sich rief. Unfruchtbar blieb ich trotzdem, ebenso wie alle Nebenfrauen hier im Palast.

Falls Ix Chel mein Geheimnis durchschaute, so verriet sie mich nicht. Als ich sie eines Tages bat, um des Wohles von Lakamha’ willen Ahmok in mein Gemach zu schmuggeln, denn er hatte mit ihr bereits fünf Kinder gezeugt, da flehte sie mich weinend an, nicht das Leben ihrer ganzen Familie zu gefährden.

Ich drängte sie nicht, versuchte nicht, ihr zu drohen, denn ich wusste, dass Ahmok mich für ein solches Verhalten verachtet hätte.

»Du solltest die Kette tragen, Herrin«, sagte Ix Chel. Meine Magd hat ein besonderes Talent, mich vor sinnlosen Grübeleien zu bewahren. Sie holte das längst vergessene Schmuckstück aus einer Kiste. Die schweren Edelsteine drückten gegen mein Schlüsselbein. Ich gab mir nicht die Mühe, sie anzusehen, denn sie sind unwichtig geworden.

Janaab Pakal hatte mir diese Kette aus Malachit, Onyx und Jade geschenkt, als ich vor einer Ewigkeit als junge Braut in Lakamha’ eingetroffen war. Damals gefiel ich ihm. Er hoffte, ich würde einen Erben gebären, und zudem versprach unsere Vermählung ihm einen mächtigen Verbündeten, den Herrn über Tikal, meinen Vater, mit dessen Hilfe sich die angriffslustigen Heere der Tonina abwehren ließen. Nun fragte ich mich, ob er mir die Kette wieder abnehmen wird, wenn er mich mit ihr sieht. Der Erbe wurde nicht geboren. Mein Vater ist tot, mein Bruder, sein Nachfolger, hat sich mit den Tonina verbündet, um Tikal vor deren Angriff zu bewahren. Wir hingegen müssen fliehen, da sie bereits im Umland lauern.

Ix Chel begleitete mich aus meinem Gemach durch den Gang, wo die anderen Nebenfrauen hausten, zu den Stufen, die aus dem Palast führten. Vor mir glänzten die mächtigen Bauten Lakamha’s in der Sonne. Der Turm des Palastes ragte in meinem Rücken empor, und ich sah hinauf zum Stadttempel, der auf einem Sockel aus breiten Stufen gebaut ist. Bei meiner Ankunft in Lakamha’ hatte die Pracht dieser Stadt mich bezaubert. Ich erinnere mich an viele vornehme Herrschaften, die zwischen den Bauten herumspazierten, an die kunstvollen Bemalungen ihrer Körper und jene schweren Schmucksteine, die an Hälsen und Ohrläppchen baumelten. Tänzer und Sänger hatten alte Legenden zum Leben erweckt. Die geschicktesten Handwerker waren regelmäßig in die Stadt geströmt, um ihre Waren anzubieten. Ich hatte mich nicht sattsehen können an bestickten Huipils, so farbenfroh wie ein Blumengarten, an Tonfiguren und kostbaren Schmuckstücken, die hier auf zahlungskräftige Abnehmer mit erlesenem Geschmack warteten. Nun scheint die Stadt fast ausgestorben. Auf dem Ballspielplatz hinter dem Palast, wo Kriegsgefangene gegeneinander antraten, bevor sie den Göttern geopfert wurden, haben die Pflanzen des Waldes bereits ihre grünen Finger ausgestreckt, um ihn wieder für sich zu beanspruchen. Bis auf die engsten Bediensteten sind alle einfachen Leute in den Dschungel geflohen, um den Tonina nicht in die Hände zu fallen. Die Edlen des Landes besuchen uns nicht mehr, denn es hat sich herumgesprochen, dass eine seltsame Krankheit die Einwohner Lakamha’s dahinrafft. Aber die Priester sind geblieben, ich sah sie gemeinsam die Stufen des Tempels hinabsteigen, mit ihren flach gedrückten Stirnknochen und schweren Schmuckketten an Hälsen, Armen und Fußknöcheln. Ihr Haar war zu komplizierten Gebilden geformt, in denen bunte Federn leuchteten. Die schlichten, weißen Lendenschurze und Hemden bildeten einen erstaunlichen Gegensatz zu all dieser Pracht. Sobald der Oberpriester zu sprechen begann, erhaschte ich einen Blick auf seine spitz geschliffenen Zähne, die an einen Jaguar erinnern.

Ich weiß noch sehr gut, wie beeindruckt ich als Kind vom Anblick der Priester war. Damals schienen sie mir gottgleiche Wesen, allein aufgrund ihrer auffälligen Erscheinung. Wie viel Mühe sie aufwenden, um ebendiese Wirkung zu erzielen, das habe ich erst von Ahmok erfahren.

Der Stadttempel vor dem Palast gehört zu den ältesten Bauwerken von Lakamha’, und der größte aller Herrscher, Pakal I. ist in seinen Tiefen begraben. Gleich daneben stehen zwei Tempel, die den Totengöttern geweiht sind. In dem mittleren Gebäude dieser Anlage ist die höchste der Totenpriesterinnen beigesetzt worden, deren Namen niemand mehr zu nennen wagt. Nur wenn der Augenblick gekommen ist, da wir in das Reich ihrer Götter eingehen, flüstern wir ihn leise. Es gibt noch drei weitere, größere heilige Bauten, jeweils einem der Stadtgötter geweiht, jenseits des kleinen Wasserlaufs, der Lakamha’ in zwei Hälften teilt. Meist fanden die wichtigen Zeremonien dort statt, doch nun hatte man es eilig und wollte alle Götter gleichzeitig ehren, damit sie auf der Reise eine schützende Hand über den großen Herrscher und seine Priester hielten. Ich selbst mochte diesen kleinen Stadttempel stets am liebsten, denn mir gefielen die zahlreichen, feinen Inschriften an seinen Wänden, obwohl ich sie nicht zu entziffern vermochte. Sie erzählen von den großen Herrschern Lakamha’s, wie man mir nach meiner Ankunft erklärte. Wir stiegen die Stufen zu den zwei kleineren Tempeln der Totengötter hinauf und verneigten uns, um ihren Segen für die bevorstehende Zeremonie zu erflehen. Mir fiel das Totenkopfrelief unten am Pfeiler des rechten Gebäudes auf. Unser Leben in dieser Welt ist nur ein Traum, und wenn er zu Ende geht, kehren wir in die wirkliche Welt zurück.

Die Priester schritten weiter, vorbei am Grabmal der hohen Priesterin zum Stadttempel. Ich folgte ihnen, ohne weiter nachzudenken, obwohl eine Ahnung in mir aufstieg, der unmittelbar der Geschmack des Kakaw auf meiner Zunge folgte, als wolle mein Magen dieses Getränk nicht verdauen.

Ein paar Lastenträger schleppten einen Käfig die Stufen hoch. Reglose Gestalten saßen darin, zwei Jünglinge und eine Frau, die man in der fast ausgestorbenen Stadt noch aufgetrieben hatte. Plötzlich überkam mich Zorn auf diese dummen Menschen, denen es nicht gelungen war, rechtzeitig zu fliehen. Ihre Arme und Gesichter waren schwarz bemalt worden, und sie trugen weiße Gewänder wie die Priester. Einst war es eine Ehre gewesen, den Göttern geopfert zu werden, und die Wahl war auf die Sprösslinge der höchsten Adelsfamilien gefallen. Dann sorgten ebenjene Adelsfamilien dafür, dass Kriegsgefangene anstatt ihrer Söhne und Töchter starben. Sobald uns die Kriegsgefangenen ausgingen, wurden sie durch Diener und Sklaven ersetzt, die als schwierig galten. Nun hatten die Priester einfach jene Menschen genommen, derer sie noch habhaft werden konnten. An dem stumpfen Blick der Gefangenen erkannte ich, dass sie bereits betäubt worden waren, damit das Ritual ohne Widerstand vollzogen werden konnte.

Auch Ahmok war damals nicht mehr bei Sinnen gewesen. Speichel war aus seinen Mundwinkeln getropft, und seine Augen hatten ins Leere geblickt, während man ihn an den Haaren die Stufen des Tempels hinaufzog. Ich hatte ihn niemals zuvor so hilflos gesehen und wusste zudem genau, was ihm bevorstand. Er war noch auf die alte Weise geopfert worden: Man hatte die Adern an seinen Händen und Füßen mit Dornen durchstochen, seine Mundwinkel bis zum Kiefer aufgeschnitten, um möglichst viel Blut aus seinem Körper fließen zu lassen, bevor man ihn durch ein Abschlagen des Kopfes von aller Qual erlöste. Damals hatte ich mir eingeredet, dass es nicht wirklich er selbst war, der da vor meinen Augen verblutete, und es war mir gelungen, während der Zeremonie ruhig zu bleiben.

Nun, da ich den kleinen, dunklen Raum des Tempels betrat, begriff ich, wie sehr Ahmoks Tod mich verändert hatte. Ich hatte vorher zahlreiche Menschenopfer gesehen, bereits in meiner Heimatstadt Tikal, doch sie waren mir stets als notwendige Erfüllung göttlicher Wünsche erschienen. Aber damals wusste ich, dass Ahmok bei den Sklaven und Bauern gegen die Priester gesprochen hatte, deren Lebenswandel er als ihr Diener unmittelbar miterlebte. Dann war er als Opfer erwählt worden. Ich sah die grimmige Entschlossenheit in den Augen des Hohen Priesters, seine Befriedigung, nachdem die Aufgabe ausgeführt war. Ganz leise war der Zweifel in mir erwacht, so wie ein dünner Ast aus der Erde sprießt, um über die Jahre zu einem Baum zu wachsen. Ahmoks Tod hat das Unheil nicht von Lakamha’ abgewandt. Es trifft uns nun mit dreifacher Kraft – durch Krankheit, verdorrte Ernten und durch die Tonina.

Aber wieder stand ich nur da und sah zu, wie nacheinander alle drei Gefangenen ausgestreckt wurden, damit ein Priester ihnen nach langen rituellen Gesängen das Herz aus der Brust schneiden konnte. Dies ist eine neue, schnellere Art der Opferung, die bei anderen Völkern üblich sein soll. Sie ist weniger schmerzhaft für die Opfer, denn sie sterben schon nach wenigen Augenblicken. Mein einziger Widerstand bestand darin, dass ich die Augen schloss, sobald der zuckende rote Fleischklumpen in den Händen des Priesters lag und das Blut über seine Arme auf das weiße Hemd floss. Mir war schwindelig, und mein Magen schmerzte, als brenne ein Feuer darin. Hilflos griff ich um mich, doch Ix Chel war nicht zugegen, um mir eine Stütze zu sein. Als einfache Frau darf sie den heiligen Raum des Tempels nicht betreten.

Daher war ihr damals auch der Anblick von Ahmoks qualvollem Tod erspart geblieben.

Die Leichname wurden fortgeschafft, nachdem ihr Blut in einer Schüssel gesammelt worden war. Dann überreichte der Priester Janaab Pakal ein Messer. Er ergriff es, um seinerseits die Götter um Gunst und Schutz anzuflehen, indem er seinen Lendenschurz anhob und jenem Teil seines Körpers, das einst regelmäßig in den meinen gedrungen war, einen Schnitt zufügte. Sein Gesicht zuckte nur kurz, denn er ist diesen Schmerz gewöhnt. Der Priester hielt ein Stück Stoff hin, um das königliche Blut aufzufangen. Manchmal löst der Verlust von Blut Träume aus, die uns ins Reich der Götter führen, doch mein Gemahl hatte nicht tief genug geschnitten, um eine solche Wirkung zu erzielen. Wir hatten alle nicht viel Zeit. Ich atmete erleichtert auf, sah dieses Ritual als beendet an, doch die Hand des Priesters hielt das Messer plötzlich in meine Richtung. Ich spürte den Blick meines Gemahls, hart und fordernd. Lange war ich zu unwichtig gewesen, als dass die Götter mein Blut verlangt hätten, doch nun war die Not so groß, dass kein Versuch unterlassen werden durfte, sie milde zu stimmen.

Ich legte meine Finger um den kühlen Stein des Messergriffs. Meine Hände zitterten, und ich fror so erbärmlich, dass ich meine Zähne leise klappern hörte. Dennoch floss der Schweiß über meinen Rücken.

Die Zunge, beschloss ich. Mir fehlte die Kraft, jener zarten Stelle zwischen meinen Beinen Wunden zuzufügen, obwohl daraus das heiligste Blut einer Königin floss. Meine Mutter, die erste Gemahlin des Herrn über Tikal, hatte ein bohnengroßes Loch in der Zunge gehabt, durch das sie bei Ritualen regelmäßig eine Schnur mit Dornen zog. Mir war es bisher gelungen, mich einer solchen Prozedur zu entziehen. Nun öffnete ich den Mund, um die Klinge in mein Fleisch schneiden zu lassen, doch in diesem Moment verweigerte mein Körper mir den Gehorsam. Speichel quoll auf den Stoff, in dem der Priester mein Blut auffangen wollte, gefolgt von einem gelbgrünen Schleim, den Resten des Morgenmahls in meinem Magen. Rasender Schmerz durchfuhr meine Eingeweide, ich krümmte mich und blieb als wimmerndes Bündel auf dem Boden liegen. Die Schriftzeichen an den Wänden verschwammen. Ich erkannte Gesichter über mir. Janaab Pakals Blick durchbohrte mich, während die Priester entsetzt flüsterten.

Ich hatte das Ritual verdorben.

»Steh auf!«, herrschte mein Gemahl mich an. »Geh nach draußen!«

Ich gehorchte, obwohl ich die Strecke zum Ausgang kriechend zurücklegen musste. Das Sonnenlicht blendete mich, und mein Kopf drohte zu zerspringen, als ich endlich die Tempelstufen erreichte.

»Herrin!«, rief meine treue Ix Chel und kam mir auf den hohen Stufen entgegengelaufen, obwohl sie auch das nicht durfte, und richtete mich auf.

»Dein Körper ist glühend heiß«, flüsterte sie ängstlich. »Ich glaube, du fieberst.«

Ich lehnte mich an ihre Schulter, ohne etwas zu erwidern. Wir wussten beide, dass die Krankheit nun auch in mir tobte.

Ix Chel half mir, wieder in mein Gemach zu gelangen, wo wir warteten, bis zum Aufbruch gerufen wurde. Drei weitere Becher Kakaw und einer jener Kräutersude, die meine Magd zubereiten kann, stärkten mich und beruhigten meinen Magen. Für eine Weile hoffte ich, dass ich wieder genesen würde, sobald wir Lakamha’ verlassen hatten, denn die Götter hatten diese Stadt verflucht.

Meine Habseligkeiten waren zu Bündeln gepackt. Ich half Ix Chel, sie zu tragen, denn es waren nicht genug Diener zurückgeblieben. Zusammen mit den Nebenfrauen Janaab Pakals wartete ich schließlich am Eingangstor des Palastes, während die Sklaven alle Tragestühle in den Innenhof trugen. Ich beobachtete erstaunt, dass sie alle Hunde, die in Lakamha’ noch aufzufinden waren, unter den Eingangsstufen zusammentrieben, dann begriff ich, dass Säcke sich auch an den größeren Tieren festbinden ließen. Für die Edlen würden die Tragestühle bleiben, von denen mein Gemahl recht viele besitzt. Doch als ich meinen Blick über die emsig herumeilenden Diener schweifen ließ, wurde mir klar, warum unsere Lage trotzdem sehr unerfreulich war. Selbst wenn die Tragestühle für Janaab Pakal, seine Gemahlinnen und die Höchsten unter den Priestern reichen würden, denn Rangniedere hatten ohnehin zu Fuß zu gehen, so mangelte es uns an den nötigen Trägern. Meine versammelten Gefährtinnen mussten dies noch schneller erfasst haben, denn ich sah sie schubsend und schreiend zu den Tragestühlen rennen und sogleich alle kräftigen Diener, die sich zufällig in der Nähe aufhielten, zum Bleiben auffordern. Die Männer gehorchten, denn sie hatten ihr Leben lang gelernt, welch unerfreuliche Dinge jenen widerfuhren, die es nicht taten. Dies hatte zur Folge, dass einige Säcke, Tontöpfe und Kisten einfach liegen blieben, da sich niemand mehr um sie kümmerte. Aber es wäre ohnehin zu viel Gepäck gewesen. Bald schon waren die Sänften mit Menschen gefüllt. Manche meiner Gefährtinnen waren klug genug, sich eine zu teilen, was den Trägern die Arbeit erschweren würde, aber über solche Dinge hatten wir Palastdamen uns kaum jemals den Kopf zerbrochen. Ich staunte, wie friedlich sie auf dem beengten Raum nebeneinanderzusitzen vermochten, hatte doch all die Jahre im Palast erbarmungslose Rivalität unter uns geherrscht. Nun sah ich nichts als angespannte Gesichter von Menschen, die wussten, dass sie ein vielleicht nicht geliebtes, aber dennoch vertrautes Leben für immer hinter sich lassen mussten.

Ich beobachtete all dies, als fände es in weiter Ferne statt, denn das Fieber hatte mich langsam und träge werden lassen. Erst als Ix Chel mich am Arm zupfte, wurde mir klar, dass ich als Einzige der Ranghöheren noch auf dem Boden stand. Meine Magd versuchte gerade, Janaab Pakals letzte Lieblingsfrau zu überreden, mich noch mit in ihre recht breite Sänfte aufzunehmen, doch die geschmeidige Schöne wehrte ab. Ich fürchte, sie mochte mich nie besonders leiden. Vielleicht hat sie auch die Krankheit in meinen Augen glänzen sehen.

»Wir müssen deinen Gemahl um Hilfe bitten«, riet Ix Chel. »Du bist seine erste Frau, die Herrin in dieser Stadt. Er kann dich nicht einfach hier stehen lassen.«

Ich hielt weiter zwei große Bündel im Arm und wartete.

Mein Gemahl saß in der größten aller Sänften, wie es seinem Rang gebührte. Die Vorhänge waren mit leuchtenden Quetzalfedern verziert, und Schlangenleiber wickelten sich um die Tragestäbe. Ich dachte, dass darin sicher auch genug Platz für mich sein müsste, und blickte hoffnungsvoll zu ihm hoch. Janaab Pakal betrachtete mich aus den Augenwinkeln, als ich auf ihn zuschritt. Mir fiel auf, wie sehr er in den letzten Jahren gealtert war. Die Haut an seinen Wangen hing schlaff herab, und ein Bauch wölbte sich wie ein Sack unter seinem Hemd. Dunkle Schatten unter seinen Augen drückten Erschöpfung aus. Wir musterten einander mit verhaltener Abneigung, dann hob mein Gemahl seine Hand als Zeichen zum Aufbruch und zog die Vorhänge zu. Seine Lastenträger, er beanspruchte sogar vier für sich, hievten ihn mit vereinten Kräften in die Höhe. Sogleich wurden auch die Sänften der Priester angehoben und schließlich die der fürstlichen Gemahlinnen. Die Kolonne begann, sich zu bewegen.

Ich begriff, dass ich zu Fuß gehen musste wie die Bediensteten. Sollte es die Strafe dafür sein, dass ich im Tempel das Missfallen der Götter geweckt hatte? Janaab Pakals Denken habe ich niemals wirklich begreifen können, es ist von Launen und plötzlichen Eingebungen bestimmt. Allerdings hört er auf seinen Neffen, den Hohen Priester. Doch wer auch immer über mein Schicksal entschieden hat, ändern konnte ich daran nichts.

Ix Chel hat stützend ihren Arm um mich gelegt, denn wenigstens die Bündel wurden uns von ein paar Sklaven abgenommen. Ich setze Fuß vor Fuß, obwohl das Feuer in meinen Eingeweiden brennt und jeder Schritt meinen Körper schwerer werden lässt. Über mir höre ich Vögel kreischen und sehne mich danach, dass U-Ch’ix-K’an aus dem grünen, feuchten Dickicht des Waldes flattert, um auf meiner Schulter zu landen. Ich glaube, außer Ahmok habe ich nur diesen Vogel wirklich lieben können.

Ich weiß nicht, welchen Weg die Priester gewählt haben, um uns an den Kriegern der Tonina vorbeizuführen, und in welcher Stadt wir noch mit einer freundlichen Aufnahme rechnen können, obwohl Lakamha’ den Fluch der Götter auf sich zog.

Aber ganz gleich, wohin diese Reise auch geht, ich, Mayauel, Tochter des großen Herrschers von Tikal, Gemahlin des Janaab Pakal, werde das Ziel nicht mehr lebend erreichen.

Alice zog die Vorhänge zurück und lehnte sich aus dem Fenster. Vor ihr lag eine breite, von Kutschen und Trambahnen befahrene Straße, die auch kurz vor Mitternacht nicht ganz zur Ruhe kam. Sie liebte die Geräusche der Großstadt, deren Vertrautheit sie gewöhnlich beruhigt in den Schlaf sinken ließ, doch diesmal hielt die Aufregung sie wach. Morgen war Sonntag, sie würde so lange schlafen können, wie es ihr gefiel, da sie seit zwei Monaten nicht mehr an den Wochenenden arbeiten musste.

Sie trat zu der alten Kommode und schenkte sich ein Glas Portwein ein. Zwar hatte sie bereits genug Champagner getrunken, aber das Gefühl der Euphorie floss mit solcher Kraft durch ihre Adern, dass sie für andere Rauschzustände unempfänglich wurde. In ihrem Ohrensessel sitzend, nippte sie an dem Glas und zündete eine Zigarette an. Das Rauchen gehörte zu den Lastern, die sie von Harry gelernt hatte, doch beschränkte sie sich aus finanziellen Gründen auf ein Minimum. Sie beobachtete, wie der Rauch langsam zur Zimmerdecke schwebte. Der Putz wies schwarze Flecken auf, die noch vom Vormieter oder dessen Vorgängern aus dem vergangenen Jahrhundert stammen mussten. Die Tapete war an zahlreichen Stellen vergilbt, und das Polster, auf dem Alice saß, sah aus, als wäre ein Unbekannter mit einem Messer darauf losgegangen. Kurz meinte sie, die Stimme ihres Vaters zu hören, der ihr eine Zukunft in Schmach und Elend prophezeit hatte, als sie sein Haus verließ. Diese Wohnung wäre für ihn nur ein erster Schritt in diese Richtung gewesen. Alice verjagte entschlossen den Schatten von Unbehagen, der sich plötzlich in ihre Welt geschlichen hatte. In dieser neuen Wohnung, die sie am vierten Februar 1903 hatte beziehen können, gab es wenigstens kein Ungeziefer, und die Nachbarn schrien nachts nicht herum. Zwar verfügte sie nur über ein einziges, schäbiges Zimmer, aber ihre erste Ausstellung war ein Erfolg gewesen. Darauf vor allem kam es an.

Sie leerte ihr Weinglas und fühlte, wie wohlige Wärme sich in ihrem Körper ausbreitete. Nun würde sie friedlich schlafen können und morgen in Ruhe über jenes Problem nachdenken, das wie ein unsichtbarer Stein auf ihrer Seele lastete. Mit geübtem Griff zog sie die Nadeln aus ihrem Haar. Schmetterlinge und verspielte Blüten aus Schmucksteinen zierten sie gemäß der neuesten Mode. Alice streifte ihre Strümpfe ab. Sie war zu müde, um sich noch die Schminke abzuwaschen. Dafür war morgen Zeit genug.

Als sie sich das Kleid über den Kopf ziehen wollte, hörte sie den Schlüssel in der Tür. Sie erschrak, doch hier im wohlhabenden Charlottenburg gab es weitaus lukrativere Adressen für einen Einbruch, und zudem verfügten Einbrecher gewöhnlich nicht über Wohnungsschlüssel. Als ihr klar wurde, um wen es sich handelte, atmete sie zwar erleichtert auf, war aber auch ein wenig verärgert, derart in ihrer Privatsphäre gestört zu werden. Vielleicht war es keine gute Idee gewesen, Harry einen Schlüssel zu geben.

Er spazierte auch schon herein. Die Kappe saß schräg auf seinem Kopf, das Hemd war schief geknöpft, und das hellbraune Haar wucherte in alle Richtungen. Alice fühlte ein warmes Kribbeln in ihrem Unterleib. Harry stand nichts besser als schlampige Lässigkeit.

»Nun, wie erging es meiner Schneekönigin heute Abend? Hat sie all die kultivierten Schöngeister mit ihrem unterkühlten Charme bezaubert?«

Ohne eine Antwort abzuwarten, ging er zur Kommode, schenkte sich Portwein ein und zog eine Zigarette aus Alice’ Packung. Sie protestierte nicht. Harry zu versorgen gehörte zu den niemals ausgesprochenen, aber allmählich gewachsenen Regeln ihrer Beziehung. Er hatte sie Otto Julius Bierbaum und anderen einflussreichen Kritikern der Kunstszene vorgestellt. Zwar hatte sie als Kellnerin im Café Josty bekannte Literaten bedient, doch hätte sie niemals den Mut aufgebracht, diese mit ihren persönlichen Belangen zu behelligen. Harry besaß jedoch den beneidenswerten Vorzug eines frechen Mundwerks, kombiniert mit Gleichmütigkeit, sodass er abweisende Reaktionen gelassen hinnahm. Man fragt einfach so lange, bis jemand Interesse zeigt, lautete sein Prinzip. Ohne seine Unterstützung wäre es nicht zu der heutigen Ausstellung gekommen. Als Gegenleistung bot sie Harry bei seiner Odyssee von einer Arbeitsstelle zur anderen und den wechselnden Wohnsitzen einen Rettungsanker, wann immer es ihm danach verlangte. Seine Besuche fielen unregelmäßig aus und wurden so gut wie nie angekündigt. Sie störte sich nicht wirklich daran. Ein derart unzuverlässiger Liebhaber hatte seine Vorteile, da er keine falschen Hoffnungen weckte.

»Es lief gut«, beantwortete Alice seine Frage. »Ich habe ein paar Bilder verkauft. Mit etwas Glück bekomme ich einen Auftrag, für die Münchner Kunstzeitschrift ›Jugend‹ ein paar Illustrationen anzufertigen. Einer der Besucher der Ausstellung fragte mich, ob ich Interesse hätte.«

Nun, da es ausgesprochen war, begann Alice das ganze Ausmaß des Erfolges zu begreifen. Sie brauchte sich keine Sorgen mehr zu machen, ob sie diese winzige Wohnung auf Dauer bezahlen konnte. Die Arbeit im Café Josty würde sie auf drei Tage in der Woche reduzieren, um sich in Ruhe der Malerei widmen zu können. Vielleicht machte es nun Sinn, sich um eine Aufnahme im Verein der Berliner Künstlerinnen zu bewerben. Bisher hatte ihr dazu schlichtweg die Zeit gefehlt. Ohne zu überlegen, schenkte sie sich ebenfalls ein weiteres Glas Portwein ein. Wenn es einen Tag gab, an dem sie sich betrinken durfte, dann war es dieser.

»Na, dann auf deine Zukunft, meine Schöne«, meinte Harry grinsend und stieß mit ihr an. »In ein paar Jahren hängen deine Arbeiten vielleicht Unter den Linden. Wer könnte einer Frau wie dir einen Wunsch verweigern?«

Alice fühlte Ärger in ihrem Magen kribbeln, was nicht allein an seinem unüberhörbar spöttischen Tonfall lag.

»Es geht dabei um meine Bilder, nicht um mein Aussehen«, meinte sie und erschrak selbst ein wenig über ihren eisigen Tonfall. Harry lachte auf.

»Dein Aussehen könnte dir durchaus helfen, denn Kunstkenner sind Ästheten«, widersprach er gelassen. »Leider weigerst du dich, es zu deinem Vorteil einzusetzen. Aber so bekomme ich wenigstens keine Konkurrenz.«

Er legte seine Arme um Alice’ Taille, hob sie hoch und trug sie zielstrebig zu dem Bett, wo sie sich vor einer Weile in Ruhe hatte hinlegen wollen. Nun spürte sie Wellen freudiger Erregung durch ihren Körper strömen, obwohl eine leise Stimme in ihrem Kopf flüsterte, dass sie sich wie die Heldin eines schlechten Liebesromans benahm, die dem frechen Charme des charakterlosen Schurken erlag. Doch leider hatte dieser Charme tatsächlich eine unwiderstehliche Wirkung auf sie.

Sie hatte Harry im Café Josty kennengelernt, wo er bei seinen gelegentlichen Besuchen durch schlampige Kleidung, blendendes Aussehen und freche Kommentare aufgefallen war. Er verbrachte Stunden damit, eine einzige Tasse Kaffee zu trinken, da ihm wohl das Geld für weitere Bestellungen fehlte. Dabei kritzelte er ständig in einem Notizbuch herum, nannte sich Journalist, doch gelang es ihm nur sehr selten, einen Artikel zu veröffentlichen. Er hatte völlig schamlos und offen mit allen Kellnerinnen geflirtet. Alice war verärgert gewesen, dass so viele, durchaus intelligente junge Frauen in seiner Gegenwart nur noch erröten und dumm kichern konnten. Sie hatte ihn die ganze Wucht ihrer eisigen Ablehnung spüren lassen und zum ersten Mal erlebt, dass ein Mann sich davon nicht eingeschüchtert zeigte.

Harry hatte alle Mauern, hinter denen sie sich seit Jahren versteckte, überwunden, indem er ihre Existenz schlichtweg ignorierte. Irgendwann hatte sie über seine maßlose Frechheit lachen müssen, ihn um seine Nonchalance und Sorglosigkeit beneidet. Es hatte sie selbst überrascht, wie einfach und selbstverständlich es gewesen war, seine Geliebte zu werden. Ein Teil ihres Wesens, den sie bisher beflissen ignoriert hatte, war durch ihn nach außen gelockt worden. Nun umschlangen sie einander, keuchten und stöhnten, bis Alice für einen Moment nur noch fühlen und nicht mehr denken konnte.

Laut atmend grub sie ihren Kopf in das Daunenkissen. Ihr war nicht entgangen, dass Harry wie immer vorsichtig gewesen war. Auch das schätzte sie an ihm, denn freie Liebe und Fruchtbarkeit vertrugen sich schlecht.

Sie fühlte, wie seine Finger sanft, fast andächtig über ihr Gesicht strichen.

»Du bist so unglaublich schön«, flüsterte er. Alice zuckte zusammen. Das Kompliment passte nicht zu Harrys bisherigem Verhalten, denn der spöttische Tonfall war verschwunden.

»Ich werde bald für längere Zeit fortgehen«, sagte sie ohne jede Vorwarnung und musterte aufmerksam Harrys Gesicht. Es zeigte keinerlei Enttäuschung, nur Staunen, was sie erleichterte.

»Eine aufregende Reise mit ein paar anderen Schöngeistern, vermute ich. Paris, Venedig oder einfach nur München, wo sich jetzt auch viele moderne Künstler tummeln sollen?«, fragte er.

Alice schluckte.

»Mexiko«, erwiderte sie. Seltsamerweise war in diesem Augenblick der Entschluss endgültig gefallen. Harry fuhr auf und stieß ein kurzes Lachen aus.

»Das ist doch ein Witz, oder? Was willst du irgendwo in der Wildnis?«

Alice begann zu frösteln. Diese Frage hatte sich die letzten zwei Wochen wie ein Kreisel in ihrem Kopf gedreht.

»Ich muss nach meinem Bruder sehen, das ist alles«, entgegnete sie.

»Einmal kurz nach deinem Bruder sehen, das klingt, als würdest du einen Ausflug nach Potsdam machen«, entgegnete Harry kichernd. »Dabei fährst du um die halbe Welt. Allein die Reise wird Wochen dauern. Jetzt fängst du endlich an, hier ein bisschen bekannt zu werden. Du solltest dich weiterhin mit Leuten aus Künstlerkreisen treffen, an deinen Bildern arbeiten statt …«

»An meinen Bildern kann ich auf der Reise arbeiten«, unterbrach Alice ihn. »Und ich lasse mir von niemandem vorschreiben, was ich zu tun habe, vor allem nicht von einem solchen Sturkopf wie dir, der es sich selbst zur Lebensaufgabe gemacht hat, gegen sämtliche Konventionen zu verstoßen und einfach zu tun, was er will.«

Harry hatte bereits begonnen, seine Kleidung aufzusammeln. In Hemd und Hose ging er wieder zur Kommode, um sich eine weitere Zigarette anzuzünden.

»Weißt du, was mich an dir so überrascht?«, sagte er ruhiger. »Du wirkst wie eine Eisprinzessin, die in erster Linie an ihre Malerei denkt, dann an sich selbst, und anschließend kommt erst einmal sehr lange gar nichts. Aber wenn es um deinen Bruder geht, dann verwandelst du dich plötzlich in eine fürsorgliche Glucke. Der Kerl ist doch erwachsen, verdammt! Wer hat ihn denn gezwungen, irgendwo zwischen Giftschlangen und Riesenspinnen an uralten Steinen herumzukratzen, als ob es in der Welt nichts Wichtigeres zu tun gäbe?«

Alice kämpfte ihren Ärger nieder. Harry verhielt sich beinahe eifersüchtig, was sie irritierte.

»Du weißt nicht, was alles dahintersteckt«, begann sie zu erklären. »Patrick hat mir sehr geholfen. Selbst als mein Vater nichts mehr von mir wissen wollte, schickte er mir heimlich Geld. Nach dem Tod meines Vaters überließ er mir freiwillig ein Drittel seines Erbes, obwohl ich im Testament nicht einmal erwähnt wurde. Ansonsten gäbe es diese Wohnung nicht, und ich hätte niemals die Zeit gefunden, genug Bilder für eine Ausstellung zu malen. Ich habe ihn ermutigt, seinen Traum von der Archäologie wahr zu machen. Daher trage ich eine gewisse Verantwortung für ihn.«

Harry setzte sich wieder auf die Bettkante, wandte ihr aber den Rücken zu, während er rauchte.

»Na gut, wie du meinst. Wann fährst du los? Kannst du die Fahrkarte überhaupt bezahlen?«

»Natürlich kann ich das«, zischte Alice. Hielt er sie denn für ein hilfloses, kleines Mädchen? Als Harry auf den giftigen Tonfall nicht reagierte, setzte sie zu einer Erklärung an.

»Dr. Scarsdale, dieser amerikanische Archäologe, der mit meinem Bruder zusammenarbeitet, hat mir eine Fahrkarte geschickt. Er meint, ich solle unbedingt kommen. Patrick ist im Begriff, eine große Dummheit zu begehen, weil er sich in die falsche Frau verliebt hat. Er gefährdet das ganze Projekt und verärgert wichtige Leute. Es könnte übel ausgehen, ich meine, Mexiko ist ein ziemlich wildes Land.«

Harry zuckte mit den Schultern.

»Ich weiß, sich zu verlieben, das ist für reine Kopfmenschen wie dich eben eine große Dummheit«, spöttelte er und schnürte bereits seine Schuhe zu. Alice erstarrte. Sie wollte vor Wut schreien, denn Harry hatte ihr stets klargemacht, dass tiefe Empfindungen für ihn der größtmögliche Fehler einer Frau sein könnten, da sie Besitzansprüche und Hoffnungen nach sich zogen. Doch kein Wort kam über ihre Lippen. Sie hasste Gefühlsausbrüche.

»Ich wünsche dir eine gute Reise, meine Schöne«, meinte Harry, steckte noch zwei Zigaretten aus Alice’ Packung in seine Jackentasche. »Ich hoffe, du schmilzt unter der glühenden Sonne nicht ganz dahin. Und jetzt gehe ich, damit deine feinen Nachbarn nicht im Morgengrauen etwas von dem Männerbesuch mitbekommen.«

Ein Lächeln, ein knappes Kopfnicken zum Abschied, dann war die Tür hinter ihm zugefallen. Alice blieb verstört zurück, strich mit der Hand über das zerwühlte Laken, auf dem noch die Wärme von Harrys Körper zu spüren war. Sie wusste nicht, ob er vor ihrer Abreise noch mal kommen würde. Wenn sie nach Berlin zurückkehrte, dann würde es sicher bereits eine neue Frau geben, die den charmanten Taugenichts durchfütterte und ihn heimlich in ihr Schlafgemach schleichen ließ.

Die Vorstellung, Harry vielleicht zum letzten Mal gesehen zu haben, löste ein Gefühl der Wehmut aus, doch als sie die Details der bevorstehenden Abreise zu planen begann, verflog es allmählich.

An einem unerwartet kühlen Tag im Mai stand Alice am Hamburger Hafen und hielt ihren Koffer umklammert, während sie sich auf der Gangway zwischen den aufgeregten Menschen durchschob. Ihre Staffelei hatte sie, sorgfältig verpackt, unter den anderen Arm geklemmt, das Ridikül mit Geld und ihren Papieren baumelte um ihren Hals. Sie war sich bewusst, eine keineswegs damenhafte Erscheinung abzugeben, doch konnte sie sich keinen Träger für ihr Gepäck leisten. Hinter ihr drängte eine mehrköpfige Familie vorwärts. Kurz vor dem Schiffsdeck hatte sich eine Wand aus menschlichen Rücken gebildet, an der niemand vorbeikam. Unter all diesen brüllenden, fluchenden und angesichts des bevorstehenden Abschieds manchmal auch weinenden Menschen fühlte Alice sich verloren. Es gab niemanden, der sie bis nach Hamburg begleitet hatte. Die anderen Mädchen aus dem Café Josty hatten ihr zum Abschied ein spanisch-deutsches Wörterbuch, einen Baedeker über Amerika und einen Reisebericht über Mexiko geschenkt, die alle in ihrem Koffer lagen. Wider Erwarten hatten diese Geschenke ihr Tränen in die Augen getrieben, denn sie wusste selbst, wie mager der Lohn der Serviererinnen war. Alle gemeinsam mussten mehrere Wochen gespart haben, um diese Bücher erwerben zu können.

Während Alice sich auf das Oberdeck des Dampfers vorkämpfte, überlegte sie, warum ihr Leben in den letzten Jahren so einsam gewesen war, dass sie nun eine verlorene Gestalt in einer riesigen Menschenmenge war. Allein reisende Frauen waren allgemein ein ungewohnter Anblick, vor allem aber auf einem Dampfschiff, das zu einer Fahrt um die halbe Welt aufbrach. Seit sie ihr Elternhaus verlassen und alle Brücken hinter sich abgebrochen hatte, war sie entschlossen einem Ziel gefolgt. Ihr Leben hatte fast ausschließlich aus Arbeit bestanden, als Kellnerin, als kleine Aushilfskraft in den Kontoren von Geschäftsleuten, und wenn es bereits dunkel war, stand sie vor ihrer Staffelei. All diese Aufgaben hatten ihr Leben ausgefüllt, keinen Raum mehr für engere Kontakte zu anderen Menschen gelassen. Es war nicht ihre Schuld, beschloss sie und verdrängte ihre Enttäuschung, dass Harry, für den sie erstmals eine Ausnahme gemacht hatte, nicht nach Hamburg mitgekommen war. Sie entdeckte eine winzige Lücke in der Menschenmenge und schob sich mitsamt ihren Habseligkeiten hinein. Ihr nächstes Ziel bestand darin, heil in die Kabine zu gelangen, wo der Griff des Koffers endlich nicht mehr wie ein Messer in ihre Handfläche schneiden würde.

Sie hielt einem uniformierten Mann ihre Fahrkarte und ihren Pass entgegen, dann lief sie über das Deck des Schiffs, um schließlich in ein unterirdisches Labyrinth von Gängen und Räumen hinabzusteigen. Dr. Scarsdale hatte ihr eine eigene Kabine der zweiten Klasse gegönnt, was sie ihm hoch anrechnete, denn die Vorstellung, mehrere Wochen lang der unmittelbaren Nähe fremder Menschen ausgesetzt zu sein, trieb ihr den Schweiß aus den Poren. Ihr wurde wieder bewusst, wie sehr sie ihre Einsamkeit im Grunde liebte.

Zwei Stockwerke tiefer und am Ende eines verwinkelten Ganges war sie endlich am Ziel. Eine winzige Kammer tat sich auf, spärlich eingerichtet mit einem Bett, Nachtkästchen und einem Waschbecken, aus dessen rostigem Wasserhahn in regelmäßigen Abständen Wasser tropfte. Es gab eine Toilette am anderen Ende des Ganges. Alice wollte nicht wissen, mit wie vielen Leuten sie diese in den nächsten Wochen würde teilen müssen, doch es war kaum zu erwarten gewesen, dass Dr. Scarsdale ein Vermögen ausgeben würde, um ihr eine luxuriöse Reise zu ermöglichen. Eine runde Luke ließ durch milchige dicke Scheiben spärliches Licht eindringen, zum Glück stand daneben eine Gaslampe. Alice stellte ihr Gepäck in einer Ecke ab, wodurch der Raum noch ein wenig zu schrumpfen schien. Dann ließ sie sich auf das schmale Bett fallen, streifte ihre Schuhe ab und atmete tief durch. Der erste Teil des Abenteuers war überstanden, und sie beschloss, erst einmal zufrieden mit sich zu sein, da sie alle Schwierigkeiten gemeistert hatte. Die nächsten Wochen würde sie kaum etwas anderes tun können, als zu warten, bis dieses Ozeanungetüm sein Ziel erreichte. Ein schriller Ton erklang, die Kabine erzitterte, und die kleine Welt, in der Alice nun fast einen Monat leben sollte, setzte sich Richtung Atlantik in Bewegung. Sie schloss die Augen, denn all das Ruckeln und Beben wirkte beruhigend wie das Schaukeln einer Wiege. Die letzten Nächte hatte sie vor Aufregung kaum schlafen können, nun überfiel sie eine bleierne Müdigkeit. Geräusche drangen an ihr Ohr. In der Nebenkabine schrien Kinder auf Spanisch, gelegentlich unterbrochen von dem Zetern ihrer Mutter, die über noch mehr Stimmgewalt verfügte. Die Vorstellung, wie viel Zeit sie mit diesen Nachbarn würde verbringen müssen, entlockte Alice einen Seufzer. Draußen eilte hektisch ein fluchendes Paar vorbei, das offenbar seine Kabine noch nicht gefunden hatte. Irgendwo in der Ferne wurde mit falschen Tönen eine Opernarie geschmettert. Alice grübelte, ob der mittelprächtige Sänger wohl auf eine Karriere in Mexiko hoffte, dann schlief sie endlich ein.

Das Läuten einer Glocke riss sie aus Träumen von Schlangen und riesigen Spinnen, die über jene breiten, symmetrischen Gebäude krochen, von denen Patrick ihr Zeichnungen geschickt hatte. Sie fuhr auf, rieb sich die Augen und war erleichtert, die enge Kabine zu erblicken. Noch befand sie sich in der Zivilisation. Benommen drehte sie die Gaslampe auf, denn hinter der runden Scheibe zeichnete sich ein bereits dunkelgrauer Himmel ab. Dann verspürte sie die Leere ihres Magens. Außer einem belegten Brötchen am Hamburger Bahnhof hatte sie nichts mehr gegessen, und das war früh am Morgen gewesen. Ihr wurde bewusst, dass gerade zum Abendessen gerufen wurde, was ihren Bedürfnissen entsprach.

Sie öffnete den Koffer, denn ihr Rock war bereits vor der Zugfahrt völlig zerknittert gewesen, und auf ihrer Bluse hatte der am Hamburger Bahnhof erworbene, heiß ersehnte Kaffee ein paar braune Tupfen hinterlassen. Rasch packte sie ein dunkelblaues Kleid mit weißem Spitzenkragen aus, zog sich um und steckte die Nadeln in ihren Haaren wieder fest. Eine in Silber gefasste Kette mit einem Saphiranhänger hing um ihren Hals, und ähnliche Schmucksteine baumelten an ihren Ohrläppchen, ein paar letzte Erbstücke ihrer Mutter. Den Großteil ihrer Besitztümer hatte Alice in der kleinen Wohnung zurückgelassen, deren Miete sie dank Patricks Großzügigkeit im Voraus bezahlen konnte. Wer brauchte schon Schmuck und schöne Kleider in der Wildnis? Nun war sie mit ihrem Äußeren zufrieden, sie wirkte elegant, aber auch dezent und unauffällig. Es war an der Zeit, den Ozeanriesen genauer in Augenschein zu nehmen.

Auf dem Korridor waren bereits Schritte von Gleichgesinnten zu vernehmen. Als Alice die Tür öffnete, stieß sie fast mit einer kleinen, rundlichen Frau zusammen. Sie entschuldigte sich hastig und wurde von haselnussbraunen Augen neugierig gemustert.

»Sie also unsere Nachbarin! Wir denken, die Kabine leer, so still. Ich bin Emilia Grünwald, darf ich vorstellen meine Familie?«

Ohne eine Zustimmung abzuwarten, wies Emilia Grünwald auf ihre vier Kinder und schließlich auch auf einen dünnen, schlaksigen Mann mit Halbglatze, den sie Günter nannte. Alice begriff, wer bei der Abfahrt für den Lärm verantwortlich gewesen war. Emilias kaffeebraune Haut, der zarte, dunkle Flaum auf ihrer Oberlippe und das gebrochene Deutsch ließen auf eine mexikanische Herkunft schließen. Herr Grünwald jedoch konnte seine nordeuropäischen Vorfahren kaum verleugnen, dazu war sein Gesicht zu fahl und das schüttere Haar von zu hellem Braun.

»Mi esposo aus Bremerhaven. Wir besuchen Familie, jetzt fahren zurück. Er Juwelier in Ciudad de Mexico, seit fünfzehn Jahren«, plapperte Emilia weiter. Unaufgefordert hakte sie sich bei Alice ein.

»Sie reisen ganz allein?«

Die Frage klang mitfühlend. Alice straffte trotzig die Schultern, nickte aber.

»Por que?«

Alice verstand die Worte nicht, aber ihr war klar, dass eine Erklärung verlangt wurde. Zorn über so viel Aufdringlichkeit kribbelte in ihrem Magen, während sie von Emilia weitergezogen wurde.

»Ich besuche meinen Bruder. Er arbeitet als Archäologe in Mexiko.«

»Ah, su hermano. Er sicher froh, Sie zu sehen.«

Alice hoffte, dass diese Aussage der Wahrheit entsprach. Mit leichtem Unmut ließ sie sich von Emilia vorwärtsschieben, denn es wäre unhöflich gewesen, die kleine, unablässig plappernde Frau abzuschütteln.

Sie erreichten einen großen Saal, in dem es vor Menschen wimmelte wie auf einer Einkaufsstraße. Der Geruch von Kohl und gebratenem Fleisch stieg in ihre Nase. Obwohl er ranziges Fett erahnen ließ, hörte Alice ihren Magen sehnsüchtig knurren.

»Essen mit uns. Nicht allein, das nicht gut für junge Frau«, bestimmte Emilia. Alice fehlte die nötige Dreistigkeit, das Angebot abzulehnen, sodass sie von Emilia zu einem kleinen Holztisch gelotst wurde. Die vier Kinder schubsten sich gegenseitig herum, bis es auf unerklärliche Weise zu einem Waffenstillstand bezüglich der Platzverteilung kam. Günter Grünwald setzte sich auf einen freien Stuhl. Emilia schimpfte auf Spanisch die Kinder aus, was keine besondere Wirkung zeigte, dann nahm sie ebenfalls Platz und zog Alice neben sich auf einen Stuhl. Schwarz gekleidete Kellner mit weißen Schürzen huschten herum, um Teller zu füllen. Es gab Grünkohl, dazu fetttriefendes Rindfleisch und matschige Kartoffeln. Alice seufzte leise. Ob es wohl möglich wäre, gegen einen Aufpreis mit den Passagieren der ersten Klasse zu speisen? Leider fehlte ihr dazu die angemessene Kleidung.

»Wo arbeitet Ihr Bruder denn als Archäologe, Fräulein Wegener?«, fragte Günter Grünwald. Alice staunte, wie viel er von ihren Aussagen aufgenommen hatte, denn er hatte einen geistesabwesenden Eindruck gemacht.

»In Palenque. Das liegt im Süden von Mexiko, im Bundesstaat Chiapas.«

Sie war sehr stolz, sich diese fremden Namen gemerkt zu haben.

»Ach, Nueva Alemania, da, wo Kaffeeplantagen«, mischte sich Emilia ins Gespräch. Sie ließ anderen Menschen niemals viel Gelegenheit zum Reden. »Ich dir immer sagen, kaufen Land, das besser als Laden, aber du nicht hören«, meinte sie, an ihren Ehemann gewandt.

»Ich bin Juwelier, mein Herz, kein Kaffeebauer«, erwiderte Günter kauend. Emilia schnaufte laut, widersprach aber nicht.

»Wieso neues Deutschland?«, fragte Alice, insgeheim erfreut, wie viel sie nach kurzem Blättern im Wörterbuch bereits verstand.

Günter holte Luft, doch Emilia war wie immer schneller.

»Weil dort viele Deutsche Land gekauft. Als billig war, weil neuer Präsident es nehmen von Indios und geben Leuten, die besser verwalten.«

Alice war verwirrt.

»Wie konnte man einfach jemandem Land wegnehmen, dem es bisher gehörte?«, fragte sie interessiert.

»Ach, neue Regierung, neue Gesetze, alles möglich«, meinte Emilia ungeduldig angesichts einer ihrer Meinung nach überflüssigen Frage und überschüttete dann ihre ältere Tochter, die ein Wasserglas umgeworfen hatte, mit einem Schwall spanischer Wörter. Günter nutzte die Gelegenheit, um zu einer längeren Erklärung anzusetzen. So erfuhr Alice, dass nach der Hinrichtung des von den Franzosen eingesetzten Kaisers Maximilian 1867 ein gewisser Benito Juarez, gebürtiger Indio, ins Präsidentenamt aufgestiegen war und umfassende liberale Reformen durchführte. So war die Macht des Militärs und der Kirche, die bisher in Mexiko das Sagen gehabt hatten, eingeschränkt worden, und alle Menschen, unabhängig von ihrer Herkunft, wurden vor dem Gesetz für gleichwertig erklärt. Die darüber ungehaltenen konservativen Kreise brachten jedoch fünf Jahre später Porfirio Díaz an die Macht, der das Rad energisch wieder zurückdrehte.

»Im Augenblick ist die Regierung sehr konservativ, unterstützt die Großgrundbesitzer und die Kirche«, beendete Günter seine Erklärung und trank einen Schluck Bier. »Doch das führte auch zu einer bemerkenswerten Stabilität nach vielen Jahren des Chaos.«

»La politica es aburrida!« Damit fegte Emilia das für sie langweilige Thema vom Tisch. Günter verstummte folgsam. Die Kellner räumten inzwischen die Teller ab. Gleich darauf wurden zum Nachtisch Kaffee und Apfelkuchen serviert, die besser rochen als alle bisher dargebotenen Speisen. Alice’ Stimmung verbesserte sich ein wenig. Vielleicht war der für die zweite Klasse zuständige Koch nicht ganz so untalentiert wie befürchtet.

»Wie kommt es, dass Sie nicht verheiratet sind?«, fragte plötzlich ein zartes Mädchen an ihrer Seite, als Alice gerade ein Stück weichen, süßen Teig auf ihrer Zunge zergehen ließ. Emilias ältere Tochter, die ungefähr zwölf Jahre alt sein musste, sah sie mit großen, schwarzen, ernsten Augen an.

»Alberta, so etwas fragt man nicht, taktlos!«, schalt die Mutter. Die Übeltäterin errötete und sackte auf ihrem Stuhl zusammen. Alice’ Mitgefühl war geweckt.

»Weil ich es eben nicht bin«, erwiderte sie so beiläufig wie möglich. »Es gefällt mir, allein zu leben. Ich bin Malerin, da bleibt mir nicht viel Zeit für eine Familie.«

Nicht nur Alberta, sondern auch Emilia und die drei anderen Kinder warfen ihr befremdete Blicke zu. Alice straffte die Schultern. Sie war es gewöhnt, wegen dieser Einstellung als seltsam angesehen zu werden.

»Na, sie ist noch jung und hat eine Menge Zeit. Es wird sich alles fügen, so wie es sein soll«, beendete Günter zu ihrer Erleichterung das Thema. Emilia aß nun ebenfalls Kuchen, der ihr ausnehmend gut zu schmecken schien, da sie für eine Weile schwieg. Nur Alberta musterte Alice weiterhin verstohlen aus den Augenwinkeln.

»So eine schöne Frau und ledig!«, erklärte sie völlig unerwartet. »In Mexiko werden sich die Männer um Sie prügeln, da bin ich mir sicher.«

Emilia tadelte die vorlaute Tochter noch mal auf Spanisch. Alice lächelte, um die Situation zu entspannen. Albertas Blicke ruhten voll aufrichtiger Bewunderung auf ihr, was sie zu ihrem eigenen Staunen sogar als schmeichelhaft empfand.

Vermutlich gab es in Mexiko nicht allzu viele Blondinen, überlegte sie. Sie würde sich gleich nach der Ankunft einen Hut besorgen, der ihr Haar verbarg. Das Letzte, wonach sie sich sehnte, waren gierig glotzende Kerle, die hinter ihr herliefen.

Nach dem Abendessen flüchtete Alice unter dem Vorwand, müde zu sein, in ihre Kabine, denn das unablässige Stimmengewirr in dem riesigen Speisesaal hatte in ihr ein Bedürfnis nach Stille und Alleinsein geweckt. Sobald die Tür hinter ihr zugefallen war, kramte sie den Reiseführer aus dem Koffer. Günter Grünwalds Ausführungen hatten sie wirklich neugierig gemacht, mehr über Mexiko zu erfahren. Sie erkannte den üblichen roten Baedeker-Einband. Die Ausgabe befasste sich hauptsächlich mit Nordamerika, schlug aber auch einen Ausflug nach Mexiko vor, für das es bisher keine eigenen Reiseführer zu geben schien, sodass die Mädchen aus dem Café Josty sich für dieses schwere, sicher nicht billige Buch entschieden hatten. Alice blätterte herum, doch sie erfuhr über Veracruz, das erste Ziel ihrer Reise, nur, dass es Touristen nicht viel Sehenswertes zu bieten hätte. Ungeduldig griff sie zum Reisebericht. Er war von einer Frau verfasst, Caecilie Seler-Sachs, deren Mann sich der Erforschung präkolumbianischer Altertümer gewidmet hatte. Patrick hatte mit ihm eine Weile in Briefkontakt gestanden, fiel ihr ein. In diesen Briefen beschrieb sie ausführlich ihre erste Reise durch Mexiko und Guatemala, doch sie erwähnte im Inhaltsverzeichnis fast nur Namen von Orten, mit denen Alice nichts anfangen konnte: Oaxaca, Mixteca Alta, Isthmus. Außerdem enthielt das Buch Zeichnungen von Statuen mit grimmigen Gesichtern, die Alice bereits von Patricks Briefen kannte. Auf einigen Illustrationen waren auch Menschen mit breitkrempigen Hüten und Speeren in der Hand zu sehen, die ihr lebendige Ausgaben der Statuen schienen, denn auch sie blickten nicht besonders freundlich drein. Nach einer Weile ließ sie das Buch wieder sinken. Es gefiel ihr nicht. Sie hätte lieber mehr über diesen Benito Juarez erfahren, der tatsächlich versucht hatte, das Licht der Moderne in ein Land zu bringen, das seit Jahrhunderten vom Recht des Stärkeren bestimmt worden war. Ein gebürtiger Indio. Patricks Berichte über die indianischen Völker des alten Amerika hatten blutige Menschenopfer beschrieben und in ihr die Vorstellung von einer streng autoritär geführten, hierarchisch strukturierten Gesellschaft geweckt. Sie hatte nicht verstehen können, was ihren sanftmütigen Bruder an dieser fremden, blutrünstigen Kultur faszinierte. Doch waren auch Indios wohl in der Lage, aufgeklärtes Denken zu begreifen.

Verwirrt angesichts der rätselhaften Widersprüche dieser Welt und ihrer Bewohner, rieb sie sich die Schläfen. Wieder wurden ihre Augenlider schwer. Sie schaffte es noch, das Kleid gegen ein Nachthemd zu tauschen und sich an dem rostigen Wasserhahn zu waschen. Dann schaukelte das Schiff sie in den Schlaf, trotz der lautstarken Auseinandersetzungen der Grünwalds hinter der dünnen Wand. Diesmal schlichen sich jene kleinen, braunen Menschen mit schmalen Augen und breiten Gesichtern, die sie auf den Zeichnungen in Patricks Forschungsbüchern gesehen hatte, in ihre Träume, kletterten statt der Spinnen und Schlangen an den Gebäuden herum. Sie schlief dennoch friedlich, bis ein weiteres Klingeln sie zum Frühstück weckte.

Alice gewöhnte sich daran, dass die Welt jenseits des Schiffs nur aus verschiedenen Tönen von endlosem Blau bestand. Wasser und Himmel verschmolzen am Horizont miteinander, verdunkelten in der Abenddämmerung ihre Farbe, manchmal von aufregend goldroten Sonnenuntergängen bereichert, zu denen sich fast alle Passagiere an Bord versammelten. Am finsteren Nachthimmel entdeckte Alice einen Reichtum an Sternen, der ihr in Berlin stets verborgen geblieben war. Tagsüber sprangen manchmal Delfine um das Dampfschiff herum, denen Kinder Brotkrumen zuwarfen. Einige Male wühlte starker Wind das Wasser auf, doch ein wirklicher Sturm blieb ihnen erspart. Zu ihrem eigenen Erstaunen litt Alice nicht unter Seekrankheit wie viele ihrer Mitreisenden. Es gefiel ihr, vormittags in einem Liegestuhl auf dem Schiffsdeck zu sitzen. Nach dem Mittagessen verschwand sie meist in ihrer Kabine und versuchte, all jene neuen Eindrücke in ihrem Kopf zu sortieren und auf die Leinwand zu bannen. Bisher war sie keine Landschaftsmalerin gewesen, hatte Frauengestalten, Szenen aus Kaffeehäusern und Tanzveranstaltungen und manchmal auch reine Phantasiewesen gemalt, doch die Weite des Ozeans war zu überwältigend, um sich ihr zu entziehen. Sie hatte Markus Severin, dem Besitzer der kleinen Galerie, die ihre ersten Bilder ausgestellt hatte, bei ihrer für Januar geplanten Rückkehr bereits mindestens zehn neue Arbeiten versprochen und war entschlossen, diese auch termingerecht fertigzustellen. Noch nie im Leben hatte sie so viel Muße zum Malen gehabt wie hier auf dem Schiff, doch seltsamerweise schlich sich dadurch eine gewisse Trägheit in ihren Tagesablauf. Sie genoss es, lange und aufmerksam beobachten zu können, Farben, Formen und deren allmähliche Veränderung zu studieren, bevor sie sich an die Arbeit machte. Neben Himmel, Ozean und Sternen nahm auch Emilia Grünwald auf der Leinwand Gestalt an, gemeinsam mit dem schlaksigen deutschen Ehemann. Günter brachte trotz Emilias Protesten einen scharfen mexikanischen Schnaps mit, den sie gemeinsam tranken, sobald Alice den Pinsel niederlegte. Sie gewöhnte sich daran, diese Familie fast ständig um sich zu haben, was ihr weitaus weniger einengend erschien als ihre bisherigen Erfahrungen mit verwandtschaftlicher Geselligkeit.

Mit jedem Tag wurde es ein wenig wärmer, und bald schon flüchteten etliche Passagiere um die Mittagszeit in ihre Kabinen. Alice kramte ein cremefarbenes Sommerkleid aus ihrem Koffer. Es war ihr einziges bei diesen Temperaturen tragbares Kleidungsstück, stellte sie besorgt fest. Da sie den riesigen Koffer mit Farbtöpfen, Pinseln, Holzrahmen und Leinen vollgestopft hatte, war nicht viel Platz für andere Dinge geblieben. Sie würde sich in Veracruz luftige Kleidung besorgen müssen, denn ihr war bisher nicht klar gewesen, dass Hitze derart schweißtreibend sein konnte. Ihre geliebten hochgeschlossenen Rüschenblusen fühlten sich auf einmal wie schwere Pelze an.

Emilia hatte eine Gruppe anderer Mütter um sich geschart, hauptsächlich Mexikanerinnen auf der Heimreise, mit denen sie ausgelassen über Unarten von Kindern und Ehemännern plauderte. Alice beobachtete fasziniert die flatternden Hände und das lebhafte Mienenspiel dieser Frauen, wenn spanische Wörter wie Geschosse aus den Mündern flogen. Ihr lautes Gelächter zog manchmal missbilligende Blicke der Damen aus der ersten Klasse auf sich, was Alice amüsierte, doch sie vermochte aufgrund ihres ruhigeren Wesens und vor allem wegen ihres Desinteresses an einer Familiengründung nicht Teil dieses eingeschworenen Kreises zu werden. Sie verbrachte daher mehr Zeit mit Günter und manchmal auch mit Alberta, die einen Narren an ihr gefressen hatte. Sie rechnete es Emilia hoch an, dass sie keine Anstalten machte, den Gemahl zurückzupfeifen, denn gewöhnlich schlug Alice eifersüchtige Feindseligkeit entgegen, wenn sie mit Ehemännern anderer Frauen allzu gern plauderte. Aber Emilia schien zu wissen, dass Günter vertrauenswürdig war, ja sie ermunterte ihn gar, Alice zu den Tanzveranstaltungen auf dem Schiff zu begleiten, wohl in der Hoffnung, die fehlgeleitete junge Frau würde schließlich doch einen Mann finden, der sie für den Stand der Ehe begeistern konnte. Alice fand ihn nicht, aber sie war dankbar, dass Günters Anwesenheit sie vor aufdringlicher Kontaktaufnahme bewahrte.

Nach zwei Wochen auf See sahen sie einen weiteren Ozeanriesen an sich vorbeiziehen und winkten den Passagieren auf dem Weg nach Europa aufgeregt zu. Die Grüße wurden durch fröhliches Rufen erwidert. Alice lehnte neben Günter an der Reling. Sie ließen die Sonne auf ihre Gesichter brennen und rauchten.

»Ich schätze, es dauert ungefähr noch eine Woche, dann sind wir in Veracruz«, sagte Günter, dessen Blick auf den Horizont gerichtet war. Alice verspürte, wie ihr Magen sich zusammenzog. Sie hatte sich an das Leben auf dem Schiff gewöhnt, doch mit jeder Stunde kam sie dem Augenblick näher, da sie es verlassen müsste, um eine unbekannte Welt zu betreten.

»Ich bin diese Strecke das letzte Mal vor fünfzehn Jahren gefahren«, erzählte Günter. »Damals schickte meine Familie mich nach Mexiko, um dort günstig Edelsteine zu erwerben. Ich verliebte mich in das Land, noch bevor ich Emilia traf. Aber erst diese zweite, noch größere Liebe ließ mich bleiben.«

Alice klopfte die Asche ihrer Zigarette in den riesigen Atlantik.

»Mein Bruder liebt Mexiko auch. Es war seine Leidenschaft, seit er Bücher über alte amerikanische Kulturen las. Ich fahre eigentlich nur dorthin, weil ich meinen Bruder liebe. Ansonsten stelle ich mir das Land sehr wild und gesetzlos vor.«

Günter zog eine nachdenkliche Miene.

»Das ist es in gewisser Hinsicht auch. Aber mit etwas Geld lässt es sich dort gut leben. Für Künstler hat es eine große Anziehungskraft, all diese Farbenpracht, würde ich sagen. Halten Sie sich aus der Politik heraus, Fräulein Wegener, das ist eine Angelegenheit der Einheimischen. Machen Sie sich eine schöne Zeit. Wollen Sie auch nach Chiapas fahren?«

Alice zuckte ratlos mit den Schultern. Darüber hatte sie sich bisher kaum Gedanken gemacht.

»Ich will vor allem meinen Bruder wiedersehen und mit ihm ein paar wichtige Dinge besprechen. Dann sehe ich mich vielleicht ein bisschen im Land um, aber spätestens im nächsten Frühjahr muss ich wieder in Berlin sein, um meine nächste Ausstellung vorzubereiten.«

Günter lächelte sie so nachsichtig an, wie er es manchmal bei seinen Kindern tat, während Emilia zeterte.

»Immer in der Pflicht, nicht wahr? Im Süden kann man lernen, die Dinge gelassener zu sehen und manchmal einfach sein Leben zu genießen.«

Alice nickte, denn ihr war nicht nach Streit zumute, obwohl sie derartige Belehrungen hasste. Sie genoss ihr Leben als Malerin, die ausstellen und Bilder verkaufen konnte, und war keineswegs bereit, diese Existenz wegen einer Laune aufs Spiel zu setzen.

Günter Grünwald behielt recht. Eine Woche später tauchte Land am Horizont auf, zunächst nur als schmaler Streifen, der sich allmählich in Umrisse von Schiffen, Kirchtürmen und Gebäuden verwandelte. Hektik brach unter den Passagieren aus, sie huschten in ihre Kabinen, um ihre Habseligkeiten einzupacken, plapperten aufgeregt und applaudierten, da der Kapitän sie so rasch ans Ziel gebracht hatte. Die Reise über den Ozean war zu Ende.

Alice deckte das inzwischen getrocknete Ozean-Ölbild sorgfältig mit einem Tuch ab, um es dann in den Koffer zu legen. Das Bildnis der Grünwalds wollte sie ihnen zum Abschied schenken, denn sie wusste inzwischen, dass sie ihr durch die zunächst aufdringliche Fürsorge eine angenehme Reise ermöglicht hatten. Rasch verstaute sie ihre restlichen Habseligkeiten und setzte sich auf den Koffer, um ihn schließen zu können. Ihr Herz schlug schnell. In den letzten Nächten hatte sie manchmal von Harry geträumt, was sie sich durch jene Verlorenheit erklärte, die sie als Einzelwesen unter Familien manchmal überkam. Aber bald schon würde sie Patrick gegenüberstehen, ihrem Bruder, der sie besser kannte und verstand als jeder andere Mensch auf der Welt.

Sie schleppte ihr Gepäck erneut über die Gangway. Das Schubsen und Schreien war ebenso heftig wie beim Betreten des Schiffes, doch nun brannte eine erbarmungslose Sonne am Himmel. Alice hatte keine Hand frei, um sich den Schweiß von der Stirn zu wischen. Sie ahnte, dass ihr Sommerkleid bereits an den Achselhöhlen durchnässt war, und war dankbar für den Strohhut auf ihrem Kopf, denn sonst wäre ihr Gehirn vielleicht geschmolzen. Hinter ihr plapperte Emilia.

»Ich hoffe, Ihr Bruder hier, Señorita Wegener. Veracruz nicht gute Stadt für junge Frau allein, viele böse Menschen, kriminell.«