4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

»Der Feind« – Remarques ergreifende Erzählungen über das Schicksal der Kriegsheimkehrer Zum hundertsten Jahrestag des Kriegsbeginns 1914 erschienen sämtliche Werke von Erich Maria Remarque zum Ersten Weltkrieg, durchgesehen und in neuer Ausstattung. In diesem Band sind alle Erzählungen versammelt, die von den Schicksalen der Menschen berichten, die der Hölle der Schützengräben entronnen sind und nun versuchen müssen, sich im Nachkriegsalltag zurechtzufinden. Remarque erzählt eindringlich von den seelischen und körperlichen Wunden, die der Krieg geschlagen hat, von der Entfremdung der Heimkehrer von der Gesellschaft und ihrem Kampf um einen Platz in einer Welt, die nicht mehr die ihre ist. Mit seiner unverwechselbaren Prosa gelingt es ihm, die Grausamkeit des Krieges und seine Folgen erfahrbar zu machen, ohne dabei je belehrend zu wirken. Ein Klassiker der Weltliteratur, der auch heute noch berührt und aufrüttelt – und ein Mahnmal für den Frieden. Eine Neuausgabe, die man gelesen haben muss.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 135

Veröffentlichungsjahr: 2014

Ähnliche

Erich Maria Remarque

Der Feind

Sämtliche Erzählungen zum Ersten Weltkrieg

Kurzübersicht

Buch lesen

Titelseite

Über Erich Maria Remarque

Über dieses Buch

Inhaltsverzeichnis

Impressum

Hinweise zur Darstellung dieses E-Books

zur Kurzübersicht

Über Erich Maria Remarque

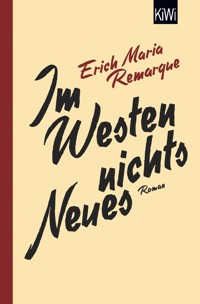

Erich Maria Remarque, geboren 1898 in Osnabrück, besuchte das katholische Lehrerseminar. 1916 als Soldat eingezogen, wurde er nach dem Krieg zunächst Aushilfslehrer, später Gelegenheitsarbeiter, schließlich Redakteur in Hannover und ab 1925 in Berlin. 1932 verließ Remarque Deutschland und lebte im Tessin/Schweiz. Seine Bücher »Im Westen nichts Neues« (1929) und »Der Weg zurück« (1931) wurden 1933 von den Nazis verbrannt, er selbst 1938 ausgebürgert. Ab 1939 lebte Remarque in den USA und erlangte 1947 die amerikanische Staatsbürgerschaft. 1970 starb er in seiner Wahlheimat Tessin.

Thomas F. Schneider, Leiter des Erich Maria Remarque-Friedenszentrums an der Universität Osnabrück. Zahlreiche Publikationen zur Kriegs- und Antikriegsliteratur im 20. Jahrhundert, zur Exilliteratur und zu Erich Maria Remarque.

zur Kurzübersicht

Über dieses Buch

Diese Sammlung umfasst sämtliche Erzählungen Erich Maria Remarques über die Zeit während und nach dem Ersten Weltkrieg. Sie alle handeln von persönlichen Schicksalen, erzählen von Menschen, die der Hölle der Schützengräben entronnen sind und sich – traumatisiert und erschüttert – in der Normalität des Nachkriegsalltags zurechtfinden müssen.

Nach seinem Welterfolg »Im Westen nichts Neues« schrieb Remarque einen Teil dieser Erzählungen für das US-amerikanische Magazin Collier’s Weekly. 1930/31 in den USA veröffentlicht, erschienen sie erst sechzig Jahre später posthum auf Deutsch. Die Erzählungen lagen hauptsächlich in englischer Sprache vor und wurden von Barbara von Bechtolsheim ins Deutsche rückübersetzt. Zum hundertsten Jahrestag des Kriegsausbruchs 1914 erscheint die Sammlung nun um weitere Erzählungen ergänzt und versehen mit einem umfassenden Nachwort des Herausgebers Thomas F. Schneider, Leiter des Remarque-Friedenszentrums der Universität Osnabrück.

Inhaltsverzeichnis

Frontispiz

Jürgen Tamen

Der junge Lehrer

Der Feind

Schweigen um Verdun

Karl Broeger in Fleury

Josefs Frau

Die Geschichte von Annettes Liebe

Das seltsame Schicksal des Johann Bartok

»Ich hab die Nacht geträumet – – –«

Unterwegs

Anhang

Nachweise

»Nur eines haben sie ausgelassen: Nie wieder«

Erich Maria Remarque 1929, PR-Aufnahme des Propyläen-Verlages.

© Erich Maria Remarque-Friedenszentrum Osnabrück

Jürgen Tamen

Das Trommelfeuer schwoll wieder an. Der Unterstand bebte. Dreck fiel spritzend in die Stille zwischen den Einschlägen. Dann wieder dumpfes, nervenzerreibendes Grollen. Plötzlich verdunkelte sich der Eingang: Die Essenholer! Und während wir gierig, froh etwas anderes tun zu können als das verrücktmachende Lauschenmüssen, über die Nudelsuppe herfielen, erzählten die anderen von draußen. Da hob mein Nachbar den Kopf. Der eine Essenholer sprach gerade ziemlich laut: »So hundert Meter von hier lag ein Köter, der hatte auch eins mitgekriegt. Heulte jämmerlich und wollte hinter uns herlaufen. Fiel aber wieder um. Blutete. Wo das Luder hergekommen ist, weiß der Deubel. Ist sicher nach vorn gelaufen beim Feuerüberfall. Im letzten Augenblick kriegte ich noch so ein Herrgottsläuschen in ein Kochgeschirr gebremst. Die schöne Suppe lief – –« Da hatte sich mein Nachbar erhoben. Eckig und ungeschickt. »Wo liegt der Hund?« fragte er rauh den geschmeidigen Berliner, der bereits die Scheußlichkeit eines zerrissenen Menschenkörpers anschaulich schilderte. Der sah verwundert und gestört auf. »Was fürn Hund?« »Der blutende –« »Ach so! Ja, du gehst gleich rechts um die Brustwehr, dann den Verbindungsgraben bis da, wo der 30,5 eingehauen ist. Etwas weiter runter muß er liegen.« Ohne ein Wort kroch Jürgen Tamen aus dem Unterstand heraus. Der Berliner sah ihm einen Augenblick verwundert nach. »Verrückt«, brummte er dann und erzählte weiter von dem zerrissenen Leichnam.

Damals fiel mir Jürgen Tamen zum ersten Male auf. Wir waren der Kompagnie erst 14 Tage zugeteilt, und ich hatte mich um den langen, schweigsamen Ostfriesen noch nicht recht gekümmert. Er saß immer still in der Ecke und beteiligte sich nicht an den allgemeinen Gesprächen.

Nach einer halben Stunde kam er wieder, den Hund im Arm. Ohne sich um das Gelächter der anderen zu kümmern, kroch er in seine Ecke und beschäftigte sich mit seinem Funde. Nur als der Berliner es zu arg machte, sagte er kurz und hart: »Halts Maul!« und sah ihn so an, daß dem das Schlucken verging. Ich hatte still zugesehen. Nun kroch ich zu ihm hinüber und gab ihm ein Verbandpäckchen, damit er den stark blutenden Hund verbinden konnte. Er sah mich einen Augenblick scharf an. Dann sagte er kurz: »Hat viel abgekriegt. Armes Vieh.« Ich half ihm beim Verbinden. Da fing er langsam an aufzutauen. »Auf meinem Hof habe ich auch ein ähnliches Vieh«, sagte er so zwischendurch, »paßt tadellos auf. Zwei Jahre war er damals. Jetzt – ja, jetzt ist er vier. Ob er wohl größer geworden ist? Ach ja –« Er versank ganz in Erinnerung, sein kantiges Gesicht wurde einen Augenblick weich und jung. »Meine Frau mag er gern. Ist nicht davon zu trennen. Parierte ihr besser als mir – –.« – »Wie lange wart ihr verheiratet«, fragte ich. Er erwachte und antwortete fast unfreundlich mit hartem Gesicht: »Ein halbes Jahr.« – Dann faßte er nach seinem Kragen, beugte die Stirn und verband schweigend weiter.

Ein paar Tage später wurden wir abgelöst. Hinter der Stellung hatten wir ungefähr vier Kilometer von der Linie unsere Baracken. Als wir abends im Dämmer zusammensaßen und Portionen und Post empfangen hatten, kam eine gemütliche Stimmung auf. Wir lagen auf unsern Strohsäcken, aßen, rauchten, lasen und erzählten. In der Mitte der Baracke saßen drei Skatbrüder um eine Tonne und droschen Skat. Ich las gerade einen veilchenblausehnsüchtigen Brief meiner Herzallerliebsten, da fiel ein Schatten auf das Blatt. Ich sah auf. Jürgen Tamen stand vor mir. Er hatte einen Brief in der Hand. Zwischen uns hatte sich in den letzten Tagen eine Art Gemeinschaft gebildet. Wir holten zusammen Essen und Brot. »Du, Studierter«, sagte er stockend, »weißt du –« »Was, Jürgen?« ermunterte ich ihn. »Ja« – er konnte nicht recht weiter, endlich preßte er hervor: »Wo liegt Deutschland?« Ich verstand ihn erst nicht recht. Hastig sprudelte er weiter: »Nach welcher Seite von hier aus? Nach da oder da? Oder wo?« Nun wußte ich, was er wollte, nahm meinen Kompaß, verglich und zeigte ihm dann mit der Hand: »Da, Jürgen, liegt unsere Heimat.« Ein Staunen und etwas Unfaßbares traten in seine Augen. Dann fuhr er sich rasch mit dem Handrücken über die Stirn und sagte langsam und schwer: »Heute ist mein Verlobungstag. Vor drei Jahren –.«

Er wendete sich und riß den Brief auf. Dann wandte er sich um und stand lange still.

Mit dem Gesichte so, daß er nach Deutschland sah.

Endlich riß er sich los und ging mit schweren Schritten hinaus.

Nachts wachte ich plötzlich durch ein seltsames Geräusch auf. Ich öffnete nur die Augen, blieb sonst ganz ruhig liegen. Da sah ich Jürgen Tamen halb aufgerichtet im Bette liegen, die Augen aufgerissen und das Gesicht verzerrt. Der Mondschein glomm durch die kleinen Fensterläden und fiel gerade auf sein Bett und sein Gesicht. Er lag in der oberen Bettstelle der bekannten Holzbettstellen, so daß ich ihn genau aus der Dunkelheit beobachten konnte. Er rüttelte an den Krampen der Bettlade. Plötzlich hörte er erschrocken auf und lauschte. Dann verzog sich das Gesicht wieder schmerzvoll. Er richtete sich auf und warf sich dann überwältigt in das Bettstroh. Mir war, als ob ich Schluchzen hörte. Es konnte aber auch der Wind sein, der unsere Baracke umsang. –

Endlich erhob er sich wieder halb und packte sein Bettstroh um, packte das Kopfkissen an das Fußende und legte sich dann langsam wieder zur Ruhe. Plötzlich begriff ich, warum er das tat; und eine unendliche Rührung zog durch mein Herz. Er hatte sich so gelegt, daß er nach der Heimat sah – –

Mit dem Gesicht nach Deutschland –

In dieser Nacht habe ich auch Sehnsucht und Heimweh gehabt. Ich habe die Zähne zusammengebissen, so schüttelte mich das Weh. Dann aber habe ich zu dem Schlafenden rechts über mir hinaufgesehen. Da wurde alles still.

Ich glaube, ich habe auch geweint. Das weiß ich nicht mehr so genau. Hab es später so oft müssen.

In dieser Nacht träumte ich von meiner braunen Herzallerliebsten –

Vier Wochen blieben wir in Ruhe. Jürgen Tamen erzählte manchmal von seinem Hof und seinem Weibe. Wenn dann in so eine Erzählung der dumpfe Einschlag einer verirrten Granate dröhnte, konnte er plötzlich ganz verwirrt und unfaßlich aufsehen. Ich habe durch den Blick dieser Augen damals allmählich den Krieg anders gedacht und gesehen als nur aus Jugendüberquellen und Abenteuerlust. Als ich später im Lazarett lag, habe ich im Fieber viel mit diesen Augen kämpfen müssen. Sie waren wie der unverstehende Blick eines gequälten Tieres.

Abends kam ich spät aus der Kantine nach Hause. Ich hatte einen langen Brief an meine Herzliebste bei Ölqualm und Skatgeschrei geschrieben; den trug ich glücklich in der Tasche. Vor unserer Baracke sah ich Jürgen Tamen. Er schien sehr erregt. Ich wollte ihn nicht beschämen, indem ich ihn überraschte; denn diese Menschen sind so scheu mit ihren Seelenschwingungen. Da hörte ich plötzlich seine Stimme. Sie war ganz anders als sonst, sie klang ganz gebrochen. »O du Heimatblümchen«, sagte er immerfort, »du liebes Veilchen.« Er hatte ein Veilchen gefunden, das trug er sorgsam wie eine Krone in seinen großen, harten Händen. Dann wendete er sich plötzlich um, so daß ich glaubte, er hätte mich gehört. Aber es war nicht so. Er hielt das Veilchen wie zum Gebet erhoben und sang ganz eigentümlich leise mit seltsamer Stimme das alte Lied, das er wohl in lange verschollenen Jugendjahren in der Schule seines Dorfes gelernt hatte: »Nach der Heimat möcht ich wieder –« Und da sah ich auch, weshalb er sich mir zugedreht hatte. Es war die Richtung, die ich ihm damals gezeigt hatte.

Er sang sein Lied in den märzdunkelfeuchten Abend mit dem Gesichte nach Deutschland.

Plötzlich brach er ab und errötete, obwohl er ganz allein war. Er machte ein paar große Schritte und ging dann langsam der Baracke zu. Als ich nachher zu ihm trat, war er sehr verschlossen und antwortete mir kaum. Dennoch hatte er ein eigenes Glänzen in den Augen. Er kramte in seinen Sachen herum und sagte nichts. Ganz spät kam er aber doch noch zu mir auf Strümpfen geschlichen. Ich war schon im Halbschlaf. »Da, probier mal die Wurst, – sie ist von zuhause«, flüsterte er. Ich murmelte nur ein paar schlaftrunkene Worte.

Ich wollte die Augen aufmachen – ; aber ich dachte gerade an meine braune Liebste – da blieb ich liegen.

In der Nacht brauste der Frühlingssturm mächtig um unsere Baracke. Die Fenster klapperten und die Bäume rauschten.

Am andern Morgen war Jürgen Tamen fort. Ich sah neben meinem Bette auf dem Spind eine große Mettwurst liegen. Jürgen hatte sie am Tage vorher bekommen. Daneben lag ein Meldezettel. Jürgen hatte ihn geschrieben. »Ich muß nach Hause. Lebe wohl und mach’s gut«, stand darauf. Ich verbarg ihn rasch; denn ich wollte nicht, daß Jürgen entdeckt würde. Als der Feldwebel kam und mich nach Jürgen fragte, tat ich, als wüßte ich nichts. Aber am Abend war es doch schon bekannt, daß Jürgen weggelaufen war.

Drei Tage später brachten sie ihn wieder. Er sah bleich aus und sprach mit keinem von uns. Wir mußten antreten und der Hauptmann las vor, daß Jürgen wegen Versuchs der Fahnenflucht mit Arrest bestraft sei. Aber abends mußten wir plötzlich noch in Stellung, so verblieb die Strafe.

In unserem Unterstand blieb Jürgen erst für sich. Als ich aber ganz harmlos und freundlich ihn um etwas bat, schloß er sich langsam wieder auf. Und da hörte ich, daß er nicht gewußt hätte, was er in jener Nacht getan hätte. Er hätte immerfort gedacht, daß die Frühjahrsbestellung jetzt sei. Und da hätte er es nicht mehr aushalten können. Er sei immerfort gelaufen und gelaufen, ohne Essen und Trinken –

Sein Hund, der wieder gesund geworden war, war mit ihm gelaufen. Daran hatten sie ihn erkannt. Er bereute seine Tat nicht. Billigte sie auch nicht. Wußte überhaupt nicht, was er getan hatte. Hatte unter dem Druck der Notwendigkeit gestanden.

Wir sprachen noch öfter von der Heimat. Allmählich wurden wir vertrauter. Er erzählte oft von seiner Frau, die er sehr liebte.

Eines Abends war er Posten. Alles war ruhig. Allmählich fing der Abendsegen an zu grollen. Ich hatte eine Zeitlang gelesen. Plötzlich schreckte ich auf. Ein scharfer Einschlag! Trümmer und Splitter im Unterstand! Der Einschlag mußte ganz in der Nähe gewesen sein. Als alles ruhig blieb, krochen wir hinaus. Da lagen Trümmer und zerrissene Geflechte. Jürgens Hund lief mit und schnüffelte. Dann fing er an zu heulen. Zwischen zwei Balken und die rückwärtige Grabenwand geklemmt, hing Jürgen Tamen. Das Blut war schon auf seiner Uniform dick und dunkel. Ein Splitter hatte ihm die ganze linke Brustseite aufgerissen.

Ich habe ihn dann langsam losgemacht und in der Nacht bei der Leiche gewacht. Der Hund kauerte ihm zu Füßen. –

Am andern Morgen haben wir ihn begraben. Es war nebelig und feucht. Wir legten ihn so, daß er die Augen nach der Heimat hatte.

Das Gesicht nach Deutschland.

Danach packte ich seine Uhr und seine Brieftasche ein und schrieb den schweren Brief an seine Frau.

Der junge Lehrer

Plauderei eines Kriegslehrers

Der Regen strömt draußen, der Sturm braust, wildfetzend umflattert die Nacht mein kleines Haus, brausend zieht die Unendlichkeit ihre Kreise durch Wolken und Wind. – Winternachtssturm!

Mild leuchtet die rötliche Lampe auf meinem Tische. So traulich ist es in meiner kleinen Klause! Ich stehe auf, um ein paar Stücke Torf nachzulegen in den Ofen. Der Sturm fegt durch den Schornstein und jagt die Funken aus der Ofentür. Unwillkürlich denke ich an andere Nächte vor zwei Jahren, wo der flandrische Regen in unsere Unterstände troff und die Granaten den Sturm überbrüllten. – In Erdlöchern vergraben lagen wir Nacht um Nacht, den Traum von der Heimat im Herzen, Gewehr und Handgranaten in der Faust. Der Winternachtssturm ließ uns erschauern, machte jäh Todesgedanken bildhaft und ließ das atemraubende Grauen auf uns los, jenes furchtbare Rätsel, das mit Katzensohlen und Tigerkrallen geschlichen kam, das stählerne Nerven zermürbte, das große Grauen des Todes!

Eine leichte Kühle läuft mir noch in der Erinnerung den Rücken entlang. Fast zärtlich streichle ich über den alten, verwitterten, buntbemalten Stahlhelm, der auf dem Bücherbort wuchtet.

Und langsam steigt die Erinnerung an Sturmnächte vor einem Jahre auf –

Weiße Betten in luftigen Sälen, Bett an Bett, Gips, Schienen, Verbände, lautlos hin- und wiedereilende weiße Gestalten: Lazarett. Und immer das dumpfe Schmerzen in Knie und Arm und Kopf, das fortwährende Pulsen und Pochen der operierten Wunden. O, die schlaflosen Nächte der Qual, endlos in ihrer Dunkelheit, die gellende Schlacht noch im Gehirn, Schmerzen, Schmerzen, Schmerzen, wie lang waren sie? Dies Warten auf Linderung der Qual, nur ab und zu unterbrochen von jähem Schmerzensschrei und schrillem Klingeln. – Der Winternachtssturm sauste um das Haus der Schmerzen und riß an Läden und Fenstern. –

Nun bin ich in meiner lieben stillen Heide. Seit wenigen Monaten Dorfschulmeister. Erst habe ich geglaubt, ich könne nicht hier leben – so fernab von Stadt und Getriebe, von Theatern, Konzerten, Kollegen. – Ich meinte, ich müsse geistig verhungern, glaubte, mein Beruf würde mich nicht ausfüllen. Und mit Schrecken dachte ich schon an die langen Winterabende im einsamen Dorfe.

Wie anders ist es gekommen! Ich liebe sie schon, meine stille Heideeinsamkeit! Es ist alles so viel tiefer und schöner hier als draußen in der Welt. Die Gedanken hetzen sich nicht wie früher – nicht im Eilschritt kommen sie vorbeigerast – nein, ruhig und still kommen sie geschritten –, und sie lächeln mich an und grüßen mich. Und ich sehe, es sind meine Gedanken, die da ziehen. Das ist so schön! Ich horche wieder in mich hinein und vernehme das leise Wachsen meiner Seele. Ich widme mich wieder liebevoll den kleinen Dingen, über die ich oft hochmütig hinwegsah, und ich finde da das, dem ich früher vergeblich nachstrebte: Die Harmonie in Gott!

Hier in der Einsamkeit kann man sich wieder auf sich selbst besinnen. Alle Dinge haben dann so einen eigenen Glanz. Früher war mir Arbeit, besonders Kleinarbeit, oft Qual. Jetzt fühle ich, daß Arbeit ein Fest sein kann.