9,99 €

Mehr erfahren.

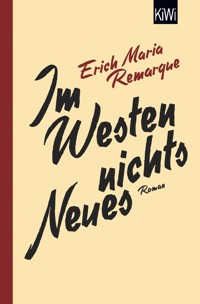

- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Zum Abschluss der großen Remarque-Edition: seine frühen Romane. Die Geburt eines großen Erzählers! In seiner Dachgeschosswohnung empfängt der Maler und Dichter Fritz Schramm junge Menschen mit künstlerischen Ambitionen. Zwischen ihm und dem Musikstudenten Ernst Winter entwickelt sich eine Freundschaft, die auf die Probe gestellt wird, als Ernst sich in die Opernsängerin Lanna verliebt. Remarques Romandebüt: ein berührendes Porträt des Künstlers als junger Mann und der Beginn einer großen Schriftsteller-Existenz.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 336

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Erich Maria Remarque

Die Traumbude

Ein Künstlerroman

Kurzübersicht

Buch lesen

Titelseite

Über Erich Maria Remarque

Über dieses Buch

Inhaltsverzeichnis

Impressum

Hinweise zur Darstellung dieses E-Books

zur Kurzübersicht

Über Erich Maria Remarque

Erich Maria Remarque, 1898 in Osnabrück geboren, besuchte das katholische Lehrerseminar. 1916 als Soldat eingezogen, wurde er nach dem Krieg zunächst Aushilfslehrer, später Gelegenheitsarbeiter, schließlich Redakteur in Hannover und Berlin. 1932 verließ Remarque Deutschland und lebte zunächst im Tessin/Schweiz. Seine Bücher Im Westen nichts Neues und Der Weg zurück wurden 1933 von den Nazis verbrannt, er selber wurde 1938 ausgebürgert. Ab 1939 lebte Remarque in den USA und erlangte 1947 die amerikanische Staatsbürgerschaft. 1970 starb er in seiner Wahlheimat Tessin.

Der Herausgeber

Thomas F. Schneider, Leiter des Erich Maria Remarque-Friedenszentrums an der Universität Osnabrück, veröffentlichte zahlreiche Bücher zur Kriegs- und Antikriegsliteratur im 20. Jahrhundert, zur Exilliteratur und zu Erich Maria Remarque.

Das Gesamtwerk von Erich Maria Remarque liegt im Verlag Kiepenheuer & Witsch vor: www.kiwi-verlag.de

zur Kurzübersicht

Über dieses Buch

In seiner Dachgeschosswohnung empfängt der Maler und Dichter Fritz Schramm junge Menschen mit künstlerischen Ambitionen. Zwischen ihm und dem Musikstudenten Ernst Winter entwickelt sich eine tiefe Freundschaft, Fritz steht dem jungen Komponisten als Ratgeber zur Seite und stellt ihm die junge Elisabeth vor. Dann jedoch verliebt Ernst sich in die Opernsängerin Lanna. Die Traumbude erzählt von der Verbindung zwischen Gleichgesinnten und vom langen, aber erfüllenden Weg zu einem Leben für die Kunst. Es ist ein berührendes Porträt des Künstlers als junger Mann, das Remarques eigene Entwicklung spiegelt und den Anfang einer großen Schriftsteller-Existenz markiert. Zuerst 1920 erschienen, liegt Remarques Romandebüt nun als kommentierte Einzelausgabe mit Nachwort und umfangreichem Anhang vor, der auch das erstmals vollständig edierte Tagebuch aus dem Jahr 1918 umfasst.

Inhaltsverzeichnis

Frontispiz

Motto

Hinweis

I. Kapitel

II. Kapitel

III. Kapitel

IV. Kapitel

V. Kapitel

VI. Kapitel

VII. Kapitel

VIII. Kapitel

IX. Kapitel

X. Kapitel

XI. Kapitel

XII. Kapitel

XIII. Kapitel

Anhang

Abbildung Friedrich Hörstemeier

Friedrich Hörstemeier (1882–1918), Osnabrücker Maler, Lyriker und Musiker …

Der Roman »Traumbude« …

Der Roman »Die Traumbude« spiegelt nahezu ungebrochen …

Editorische Notiz

Ein Denkmal

Weiterführende Literatur

Dem Andenken

Fritz Hörstemeiers

Lucile Dietrichs

Die Gedichte »Du bist mein Frühling, meine Welt«, »Stunden am Abend – o eigene Welt!«, »Abend« und »Wer aus dem Dunkel kommt« sind von Fritz Hörstemeier †

I

Durch blühende Gärten wehte der Maienwind. Aus überhängendem Flieder auf alten Mauern kam schwerer, süßer Duft. Langsam schritt der Maler Fritz Schramm durch die alten Gassen der kleinen Stadt. Hier und da blieb er stehen, wo ein kleiner Erker oder ein alter Giebel, der gar zu traumvoll vor dem Abendhimmel stand, sein Künstlerauge fesselte. Die Hand zuckte unwillkürlich nach dem Skizzenbuche, und mit raschen Strichen war die Zeichnung auf das Papier gebannt. Als er wieder einmal stehen blieb, um ein kleines verfallenes Gartentürchen auf das Papier zu bringen, schüttelte er lächelnd den Kopf, zog die Uhr und beschleunigte dann seine Schritte. Doch bald geriet er wieder in lässiges Schlendern. Laß sie warten, dachte er, der Abend ist zu schön. –

Vor ihm schritten Liebespärchen in den Abend hinein.

Auf all den Gesichtern lag ein Abglanz des trunkenen Tages und verschönte die Falten und Runen, die Not, Arbeit und Leben hineingegraben hatten. Viel Leid und Vergangenheit war Trug und Traum geworden. Der milde Abend deckte seine weichen Hände über die Kanten des Alltags und die Löcher der Vergangenheit und sagte mit stiller Stimme: Sieh da den Frühling! Sieh da den Frühling neben dir! Und der Maienwind raunte und flüsterte: Laß das Denken – laß das Grübeln – die Welt ist schön – schön – Und die Verliebten drückten dann fester den Arm, der in ihrem lag, und suchten die Augen des andern.

Eine unsägliche Sehnsucht nach Liebe brachte der Blütenwind von den fernen blauen Bergen und aus den Fliedergärten mit.

Fritz Schramm sah versonnen den Schwalben nach, die jauchzend im Blau kreisten.

»Lu –«, sagte er dann –, und ein schwerer Atemzug hob seine Brust. Er war in der Vergangenheit und ging weiter, ohne den Frühling zu sehen. So kam er durch einen Kastanienweg in die Nähe eines etwas zurückliegenden Hauses.

Es war schon dunkler geworden. Blaue Dämmerung lag auf den Wegen. Fritz blieb stehen und lauschte. Irgendwoher kamen Melodien.

Nun konnte er sie unterscheiden. Auf der silberdunkeln Begleitung eines Flügels schwebte eine süße Stimme. Der Abendwind trug sie in den Garten hinaus. Nun konnte er auch die Worte verstehen.

Sein Herzschlag setzte aus.

Ein altes Lied brauste ihm in den Ohren, alte Bilder sahen ihn an, und eine sehr geliebte, verschollene Stimme klang wieder.

Erregt schritt er näher.

Es war dasselbe Lied, das Sie ihm einst so oft gesungen, Sie, die Verschollene, Ferne – Tote – Lu –

Sehnsüchtig klang es in den Abend:

Aus der Jugendzeit, aus der Jugendzeit,

Klingt ein Lied mir immerdar –

O wie liegt so weit, o wie liegt so weit,

Was mein einst war.

Sehr bewegt und im Innersten aufgewühlt ging Fritz den Gartenweg entlang und die Stufen hinauf. Als er an die Tür des Musikzimmers kam, bot sich ihm ein Bild von solchem Reiz, daß er gebannt stehen blieb.

In dem tiefblauen Raum wob die Dämmerung. Am Flügel brannten zwei dicke Kerzen. Ihr Schein ließ die weißen Tasten blendend erschimmern, brachte einen sanften Goldton in den Raum und umträumte den blonden Scheitel und das zarte Profil eines jungen Mädchens, das am Flügel saß, mit märchenhaftem Glanze. Die Hände ruhten lässig auf den Tasten. Ein weicher, fast schwermütiger Zug umschattete den fein geschnittenen Mund, und viel Sehnsucht lag in den meerblauen Augen.

Leise ging Fritz weiter über die Teppiche. Aus einer Tür trat die Frau des Hauses.

»Endlich, Herr Schramm –«, sagte sie mit verhaltener, herzlicher Stimme, »wir glaubten schon kaum noch an Ihr Kommen.«

»Schelten Sie mich, gnädige Frau«, sagte Fritz, indem er sich über ihre Hand beugte, »der Abend, der wundervolle Abend hat alle Schuld. Aber –«

Sein Blick ging zum Musikzimmer.

»Ja, wir haben einen neuen Gast. Meine Nichte ist aus der Pension zurückgekehrt. Aber nun kommen Sie, Frau Kommerzienrätin Friedheim ist schon sehr ungeduldig. Da hören Sie sie schon selbst.«

»Ach ja, ach ja –«, Fritz tauschte ein verständnissinniges Lächeln mit der Hausfrau. Da ging auch schon die Tür auf, und eine korpulente Dame rauschte auf Fritz zu.

»Ist er doch noch gekommen, unser Maestro?« rief sie und drückte ihm die Hände, »unverantwortlich, wahrhaftig unverantwortlich, seine Freunde«, sie lorgnettierte ihn zärtlich, »so im Stiche zu lassen. Wir brennen ja auf die Schilderung des gelobten Landes Italia, die Sie uns versprochen haben!«

»Sie haben recht, gnädige Frau«, lächelte Fritz, »aber einige interessante Skizzen hielten mich unterwegs fest. Ich habe sie Ihnen auch mitgebracht.«

»Haben Sie sie? – oh, das ist ja goldig – geben Sie her, ach wie interessant.«

Damit rauschte sie mit den Zeichnungen voran, während die beiden anderen langsamer folgten.

»Immer noch der gleiche Enthusiasmus bei ihr«, meinte Fritz, »ob Impressionismus, Expressionismus, Musik, Literatur, Malerei – ganz gleich, sie ist für alles, was Kunst heißt, begeistert.«

»Und noch mehr für die Künstler«, erwiderte die Hausfrau. »Jetzt will sie einem jungen Dichter die Wege ebnen. Sie kennen ihn ja auch, es ist der junge Wolfram –«

»Der mit den roten Krawatten und den freien Rhythmen?«

»Seien Sie nicht kritisch. Jugend will auffallen. So mancher kann sein revolutionäres Gefühl nicht anders ausdrücken als durch eine rote Krawatte.«

»Ich habe gestern ähnliches gedacht, als ich den biederen Schumachermeister Müller sah. Er ist Vater von fünf Kindern, Mann einer sehr energischen Frau, muß abends um 10 Uhr zu Hause sein, wählt konservativ und ist ein braver Bürger. Er erzählte mir einmal, als ich bei ihm einige Bände von Marx und Lassalle entdeckte, die hätte er in der Jugend gelesen. Wer weiß, was er damals alles hat werden wollen! Aber das Leben und der ererbte treubürgerliche Charakter seiner Ahnen haben alles so anders gemacht, als er wohl damals dachte. Und – er ist ganz zufrieden damit. So haben sich denn alle seine verstaubten Jugendträume, alle seine großen Pläne und Ideen zuletzt nur in der roten Krawatte realisiert, die er sonntags trägt. Sie könnte einen fast wehmütig stimmen, so eine rote Krawatte. Und schließlich, gnädige Frau, ists mit uns viel anders? Was bleibt von allem –? Ist es schließlich nicht viel, wenn es noch eine rote Krawatte ist, – ja ist es oft nicht noch weniger? – Eine Locke, ein verblichenes Bild – ein sterbendes Gedenken – bis man selbst bei anderen ähnlich wird – ach, nicht daran denken –«

»Das soll man nicht, lieber Freund«, sagte die Hausfrau leise, »besonders nicht im Mai – am Maiabend.«

»Und gerade dieser Abend hat mir die dunklen Gedanken gebracht. Ist es nicht seltsam, daß gerade das Schöne und das Glück einem die traurigsten Gedanken bringt? Doch noch ein anderes brachte mir diese Mollstimmung –«

Aus dem Salon hörten die beiden die Stimme der Kommerzienrätin trompeten: »Wo bleibt er denn nur?«

»Das ist immer C-Durstimmung«, lächelte die Hausfrau und ging mit Fritz in den Salon.

»Na endlich!« rief die Kommerzienrätin, »man hätte ja schon Verdacht haben können bei diesem Aufdemflurstehen!«

»Nun«, meinte die Hausfrau und deutete auf ihr noch volles Haar, »bei grauem Haar?«

»Dazu sind wir doch ein bissel zu alt«, sagte Fritz.

»Ach Gott, das ist goldig, Sie und zu alt«, schmetterte die Kommerzienrätin. »Sie mit Ihren 38 Jahren.«

»Krankheit macht alt.«

»Papperlapapp – Redensart. Wenn das Herz nur jung ist, ist der ganze Mensch jung! Und nun kommen Sie her, auf mein Veto hin hat man Ihnen noch eine Tasse Tee bewahrt!«

Damit packte sie trotz verzweifelten Protestes für Fritz einen Teller voll mit Kuchen, der für eine Kompagnie gereicht hätte.

Fritz aß ein wenig und sah sich dann um. Ihm fehlte etwas. Da ging die Tür zum Musikzimmer auf, und ein Hauch Fliederduft wehte mit dem jungen Mädchen herein.

Die Hausfrau legte mütterlich den Arm um ihre Schultern. »Hast du genug geträumt, Elisabeth? Herr Schramm ist doch noch gekommen –«

Fritz hatte sich erhoben und entzückt die liebliche Gestalt gemustert.

»Meine Nichte Elisabeth Heindorf – Herr Schramm, unser lieber Freund«, stellte Frau Heindorf vor. Ein paar tiefblaue Augen sahen Fritz an, und eine schmale Hand legte sich in die seine.

»Ich komme spät«, sagte Fritz.

»Das verstehe ich wohl – wenn es so schön ist, mag man garnicht unter Menschen gehen.«

»Und doch sehnt man sich dabei nach Menschen.«

»Es ist so eigen – nach einem Menschen, den es garnicht gibt.«

»Vielleicht nach der Menschheit im Menschen –«

»Nach etwas Namenlosem –«

»Unsere beste Sehnsucht ist immer namenlos –«

»Das tut weh –«

»Nur im Anfang – später weiß man es und lernt sich bescheiden. Das Leben ist ein Wunder, aber es hat keine Wunder.«

»O doch!« Elisabeths Augen leuchteten.

Fritz wurde bewegt, als sie das so innig sagte. Er dachte an seine Jugend, wo er auch so gesprochen hatte. Ein heißer Wunsch stieg in ihm auf, daß doch diesem schönen Geschöpf sein Wunderglaube nicht gebrochen werde.

»Glauben Sie an das Wunder im Leben, gnädiges Fräulein?«

»Ja – ja!«

»Behalten Sie ihn! Trotz allem! Dennoch! Er ist der rechte!«

»Wollen Sie hier Platz nehmen?«

Er rückte einen Sessel. Sie schmiegte sich hinein.

»Glauben Sie denn nicht an das Wunder, Herr Schramm?«

Fritz sah sie einen Augenblick schweigend an. Dann sagte er fest und klar: »Ja!«

Frau Heindorf winkte dem Diener. Der brachte auf einem Tablett Zigarren, Zigaretten und Likör. »Sie dürfen rauchen, Herr Schramm«, nickte sie dann zu Fritz hinüber.

»Es ist eine Schwäche von mir«, sagte Fritz und nahm eine Zigarette.

»Bringen Sie mir auch eine, Paul«, rief die Kommerzienrätin.

»Zigarre –« sagte Fritz leise zu dem Diener. Der grinste und präsentierte der Rätin eine Kiste schwarzer Havannas.

»Wollen Sie mir nicht lieber eine Pfeife bringen«, pustete sie entrüstet.

Als sie Fritz lachen sah, merkte sie den Zusammenhang und drohte hinüber.

»Rauchen Sie auch«, fragte Fritz Elisabeth.

»Nein, ich mag es nicht leiden für Frauen.«

»Sie haben recht. Nicht jede Frau darf rauchen. Sie dürften nicht rauchen!«

»Was sagt er da?« rief die Kommerzienrätin, die wieder einen Scherz auf ihre Kosten vermutete.

»Wir sprachen vom Rauchen bei der Frau –«

»Nun, Sie als Künstler werden da wohl nicht engherzig sein.«

»Nein – aber ich betrachte es vom künstlerischen Standpunkt.«

»Wieso?«

»Rauchen und Rauchen ist zweierlei.«

»Es wird einem aber immer blauer Dunst vorgemacht«, lächelte die Hausfrau.

Die Kommerzienrätin lachte: »Deshalb rauchen die Männer auch soviel, nicht wahr, Herr Schramm?«

»Gewiß. Rauchen ist beim Manne Bedürfnis, bei der Frau Koketterie!«

»Ah, meinen Sie, uns schmeckte die Zigarette nicht? Wir hätten dafür kein Empfinden?«

»Das wohl. Aber was kann eine Frau sich alles an- und abgewöhnen, wenn sie glaubt, daß es ihr gut oder schlecht steht.«

»Also steht mir das Rauchen?« fragte die Kommerzienrätin hohnlächelnd.

»Ich sagte: Glaubt! Das heißt noch nicht, daß es so ist.«

»O Maestro, wie grausam.«

»Sie stehen über den Parteien, gnädige Frau. Der Grund des Rauchens leitet schon dahin, welche Frau rauchen darf. Nämlich die, die kokettiert.«

»Sehr gut«, schmunzelte die Kommerzienrätin und zog kräftig.

»Eine Frau mit Madonnentyp wirkt unästhetisch mit Zigarette. Der dämonische Typ kann aber durch eine Zigarette sehr verführerisch wirken. Im allgemeinen steht der dunkeläugigen, schwarzhaarigen Frau das Rauchen besser als der blonden. Das weiß sie auch instinktiv. So findet man im Süden viele leidenschaftliche Raucherinnen.«

»Ich mag es nicht«, sagte Elisabeth.

Durch das offene Fenster kam fernes Singen.

Das Gespräch wendete sich täglichen Dingen zu. Fritz lehnte sinnend in einem Sessel und sah hinter dem blauen Rauch her. Er dachte an sein Gemälde, das unvollendet auf der Staffelei stand. Erlösung sollte es heißen und einen zusammengebrochenen Mann darstellen, dem ein Mädchen sanft über das Haar streift. Für den Mann hatte er das Modell gefunden. Nun wartete er noch auf die Eingebung zu der Mädchengestalt. Es sollte etwas Lichtes, Gutes werden; aber es wollte sich noch nichts Bestimmtes ergeben. Licht mußte sie in den Händen tragen, Güte und Frohheit. Sinnend sah er nach Elisabeth hin. Das wäre so eine Lichtbringerin voll stillen gesammelten Wesens. Das feine, süße Profil stand vor dem Dunkel eines Gobelins wie ein stilles Märchen von Eichendorff.

Nun neigte sie das Köpfchen ein wenig.

Fritz war plötzlich gespannte Aufmerksamkeit. Das – das – war es ja, was er suchte – das Mädchen zu seinem Bilde. Er beugte sich vor. Der Ausdruck – das Gesicht – alles ganz so. Er nahm sich vor, gleich nachher mit Frau Heindorf darüber zu sprechen.

In seinem Träumen hatte er garnicht auf das Gespräch geachtet. Der junge Dichter, der vorhin sehr schweigsam war, sprach nun anhaltend und aufgeregt. Er fuchtelte mit den Armen, schalt Goethe einen Philister und seine Lebensweisheit Ofenhockergemütlichkeit.

Fritz lächelte. Immer dieselben großen Worte – Schellengeklunker – und das Leben ging dennoch ruhig seinen Gang weiter.

Der junge Poet war bei Eichendorff angelangt. »Eichendorff – diese rührselige romantische Suppenbrühenpoesie ist längst abgetan –«

Da sagte Elisabeth aus ihrem Sessel heraus: »Ich liebe Eichendorff!«

Ganz verblüfft schwieg der Jüngling.

»Ja«, sagte Elisabeth, »er ist viel innerlicher als viele Moderne. Wortgeklingel fehlt ihm ganz. Und er hat den Wald und das Wandern so lieb!«

»Ich unterstütze Sie«, bekräftigte Fritz. »Ich liebe ihn auch sehr. Seine Novellen und Gedichte sind ewig schön. Er ist so deutsch! Und doch nicht national einseitig dabei. Das ist heute selten zu finden. Wie oft habe ich mir das vor meiner Italienreise hergesagt, es in den Nächten gestammelt:

Es schienen so golden die Sterne,

Am Fenster ich einsam stand

Und hörte aus weiter Ferne

Ein Posthorn im stillen Land.

Das Herz mir im Leib entbrennte.

Da hab ich heimlich gedacht:

Ach, wer da mitreisen könnte

In der prächtigen Sommernacht!«

»Italien –« sagte Elisabeth langsam.

»Sie steckt nun einmal im Deutschen, diese ltaliensehnsucht«, sagte Fritz. »Alle haben sie gehabt. Sie liegt wohl im Zwiespältigen der deutschen Seele, diese Sehnsucht nach der Sonne Italiens – ähnlich wie die Sehnsucht nach dem Marmortempel der Akropolis. Die Hohenstaufen, die durch ihre Italienliebe Reich und Leben verloren, von Barbarossa bis zum Jüngling Konradin, der durch italienische Henker fiel – unsere Maler, – Dichter – Eichendorff, – Schwind – Heinse – Müller – Goethe – Mignon.«

»Kennst du das Land –« summte die Kommerzienrätin.

»Sing es uns einmal, Elisabeth«, sagte Frau Heindorf.

Ohne sich zu zieren, ging Elisabeth an den Flügel.

Fritz lehnte sich zurück, lauschte und sah immer wieder den feinen Kopf mit der schweren goldenen Haarlast an, der sanft vom milden Kerzenlicht umzittert wurde.

»Kennst du das Land – das Land –«

Die Bäume rauschten im Garten. Wieder setzte über zarter Begleitung die klare Mädchenstimme ein:

»Kennst du das Haus – das Haus –«

Es war still geworden. Langsam verhallte der letzte Akkord. Elisabeth stand auf und ging auf die Terrasse.

Mit rauher Stimme sagte der junge Poet: »Es – ist – doch schön!«

Noch eine Weile saß man so, dann mahnte die Kommerzienrätin zum Aufbruch. Die Hausfrau wollte Fritz aber noch nicht gehen lassen, weil er so spät gekommen wäre.

Er blieb noch zurück, während Frau Heindorf die Gäste hinausbegleitete.

Elisabeth kam von der Veranda zurück. Fritz wollte ihr danken für das Lied, da sah er, daß sie weinte. Erschrocken faßte er ihre Hand.

»Es ist nichts –« sagte sie – »gar nichts, es kam nur so über mich. Mir war das Herz so voll, und ich ging auf die Terrasse. Da hörte ich unten ein Mädchen lachen und eine dunkle Männerstimme. Da kam es plötzlich – sagen Sie es nicht der Tante – es ist auch schon wieder gut.«

»Sie können mir vertrauen«, sagte Fritz.

»Ich fühle es, ich habe so ein ruhiges Gefühl bei Ihnen, obschon ich Sie kaum kenne. Mir ist, als würden Sie mir immer helfen, wenn ich einmal einen Menschen brauche.«

»Glauben Sie es.« Fritz war bewegt. »Sie machen mir eine große Bitte durch Ihre Worte leichter. Ich habe ein Bild in Arbeit. Zwei Personen. Ein verzweifelter Mann, der zusammengebrochen unter den Peitschenhieben des Lebens den Kopf in die Arme preßt. Ein Mädchen, das Lichthände und Augen hat und ihm sanft über das Haar streicht. Den Mann habe ich. Das Modell für das Mädchen habe ich heute gefunden in Ihnen. Darf ich Sie bitten, Sie zeichnen zu dürfen.«

»Lieben Sie das Bild sehr?« fragte sie statt einer Antwort.

»Sehr. Es hat nämlich noch eine andere Idee. Es soll den Augenblick darstellen, wo der Mensch vom Ich zum Du kommt, wo der Egoismus zusammenbricht, wo er auf sich verzichtet und seine Arbeit der Allgemeinheit gibt. Der Jugend. Oder der Menschheit. Und wie er für sein Glückverzichtenmüssen dennoch einen gewissen Trost und den großen Ausgleich bekommt, soll das lichtvolle Mädchen darstellen. Die Tragödie des Schaffenden –«

»Man sagt, daß alle Künstler ihre Werke so lieben, weil sie ein Stück von ihnen selber sind.«

»Das kann wohl wahr sein.«

Frau Heindorf trat ein. »Es ist dunkel geworden. Sollen wir Licht machen?«

»Nein«, bat Elisabeth, »es ist so schön so.«

»Gnädige Frau, ich habe Ihnen etwas zu sagen. Sie erinnern sich wohl der Mühsal mit meinem ersten Modell. Überraschend schnell habe ich nun das zweite in Ihrer Nichte gefunden. Würden Sie gestatten?«

»Aber herzlich gern, lieber Freund«, sagte Frau Heindorf. »Ich bin sehr erfreut, daß Ihre Wünsche so schnell in Erfüllung gehen.«

»Wäre es Ihnen auch recht, wenn wir bald mit den Sitzungen beginnen?«

»Sicher – meinetwegen gleich morgen –«

»Und wo? Ich will gern zu Ihnen kommen, obschon ich in meinem Atelier alles besser zur Hand habe und das Licht da besser ist.«

Frau Heindorf sah eine Weile ihn und dann Elisabeth an. »Nun, Elisabeth?«

Die sah sie mit glänzenden Augen an.

»Nun, ich weiß schon«, meinte Frau Heindorf begütigend, »was du am liebsten willst. Sie ist eine kleine Schwärmerin«, sagte sie lächelnd zu Fritz, und dann, ernster werdend, ihn fest ansehend: »Ich kenne Sie, Herr Schramm, und das genügt. Warum soll meine Nichte nicht zu Ihnen kommen! Was kümmern uns die überlebten Formeln. Wann soll sie morgen kommen?«

»Ich danke Ihnen, gnädige Frau«, Fritz führte ehrerbietig ihre Hand an seine Lippen, »wenn es paßt, um 3 Uhr.«

»Nun, Elisabeth?«

Die nickte eifrig – Ja – ja –

Frau Heindorf lächelte. »Ich glaubs schon. Doch nun – der Abend ist so schön. Wir wollen uns noch ein wenig auf die Terrasse setzen. Und auf ihren Modellfund ein Glas gelben, goldgelben Wein trinken.«

Sie klingelte dem Diener, ließ Korbsessel und Kissen auf die Terrasse bringen und ein paar bunte Lampions anzünden.

Es war draußen ganz dunkel geworden. In den blühenden Kirschbäumen hing der runde Mond. Fern standen im silbernen Glast die schwarzen Wälder. Sterne begannen zu blinken. Der Wein schimmerte in den Gläsern.

Frau Heindorf hob ihr Glas: »Auf den glücklichen Fund, Ihr Bild und die Kunst!«

Die Gläser klangen leicht zusammen.

»Auf den Fund«, sagte Fritz leise und trank sein Glas in einem Zuge leer.

Es wurde still. Jeder hing seinen Gedanken nach.

»Lu –« sagte Fritz plötzlich aus tiefem Sinnen heraus.

»Ist die Wunde noch immer nicht heil«, fragte Frau Heindorf leise.

»Sie wird es nie sein«, murmelte Fritz – doch dann sich aufraffend: »Ich will nicht klagen. Ich habe gehabt, und mein Lebensinhalt war kein Traum wie bei meinem armen Freunde Hörmeier, den längst die kühle Erde deckt.«

»Erzählen Sie doch.«

»Er war Dekorationsmaler. Von seinem Verdienste darbte er sich jeden Groschen ab, um sich Bücher zu kaufen. Er las Nächte hindurch. Goethe konnte er teilweise auswendig. Allmählich regte sich in ihm auch der Dichter. Von da ab schrieb er in den Nächten Verse und Dramen. Er glaubte fest an seinen Erfolg. Wie oft sprach er begeistert davon, daß er für das Honorar seines Dramas, das ja einschlagen müßte, eine Italienreise machen wolle. Er lernte sogar schon Italienisch dafür. Er hat es nie erlebt, weder sein Drama noch seine Reise. Nach kurzer Zeit starb er an einem alten Lungenleiden.«

Fritz sah verloren vor sich hin. »Einer der vielen deutschen unpraktischen Narren, könnte jemand sagen; und vielleicht hätte er recht. Aber für mich liegt darin mehr Größe, als wenn jemand eine Welt erobert.«

Er schwieg und sah in die stille Nacht. Ein Springbrunnen plätscherte. Wundervoll klar die Sterne.

»Es ist Frieden –« sagte Elisabeth.

»Fast als ob es schon Sommer wäre – eine deutsche Sommernacht –« fügte Frau Heindorf hinzu.

»Es liegt ein eigenartiger Zauber in der deutschen Sommernacht«, begann Fritz nachdenklich – »überhaupt in der deutschen Heimat. Wohl kein Volk hat eine solche Bewunderung des Fremden, eine solche Expansionskraft und Fernensehnsucht wie wir – ja sie wird sogar oft verächtlich, wenn sie zu weit geht, zu Nachäfferei wird. Und dennoch: Lassen Sie den braven deutschen Schmidt ruhig amerikanischen Staatsbürger Smits geworden sein, mag er englisch sprechen, seine Kinder Mac und Maud nennen und auf Deutschland pfeifen; ich sage Ihnen, es ist äußerlicher oder veräußerlichter Firlefanz! Lassen Sie Herrn Smits einmal Weihnachtsglocken hören oder den Geruch eines heimatlichen Paketes Weihnachtsstollen empfinden oder in den Lichterglanz eines Weihnachtsbaumes sehen, und er wird trotz english spoken und Maud und Mac wieder der alte deutsche Schmidt sein und trotz aller Geschäftskniffe und Dollarhetze wieder an das Märchen und Wunder im Leben glauben, das jedem echten Deutschen, ich meine keinen verjudeten oder slawischen, im Blute sitzt. Und wenn er tausend- und tausendmal in sternloser Nacht sich die Fäuste zerbissen hat, er wird es dennoch! dennoch tun! Das ist ja das Berauschende, Ewigjunge an unserem Volke, dieses vielgeschmähte Micheltum, seine kindliche Unpraktik. Ich bin kein Politiker und pfeife auf alle politische Richtung. Ich bin ein Mensch, das ist meine Politik! Und ich bin dazu noch ein Künstler. Deshalb ist mir der unpraktische Michel, der für mich immer noch eine heimliche Krone trägt, dem alles immer noch voll Wunder, Staunen und Glauben ist, viel höherstehend als der kalte, glatte Geschäftsmann, wie unsere Vettern es sind, dem das Leben lediglich ein Rechenexempel ist. Die Welt ist schön; aber bei uns ist sie am schönsten. Das ist subjektiv, und ich weiß, daß der Engländer, Franzose, Spanier, der das sagt, auch recht hat. Und der Italiener vielleicht noch mehr. Dennoch sage ich es und habe auch recht! Als ich in Rom im leuchtenden Blau des Himmels mich an pentelischem und carrarischem Marmor entzückte, da kam plötzlich eine so unsägliche Sehnsucht nach der deutschen Sommernacht, ein solches Heimweh über mich, daß ich auf der Stelle abreiste und fast zu Tränen gerührt war, als ich die erste Birke wiedersah.«

Er war aufgestanden und hob begeistert sein Glas: »Und so weihe ich dieses letzte Glas der Heimat, der deutschen Heimat!«

Ein weicher Wind wehte auf, die Sterne funkelten, und sacht schaukelten die bunten Lampions hin und her.

Die Kelche läuteten, und fest sagte Elisabeth: »Auf unsere liebe, liebe Heimat!«

Der Wein schimmerte golden.

Sie tranken die Römer bis auf die Neige leer.

II

Fritz Schramm schmückte seine Traumbude. In einer hellgelben Leinenjacke hantierte er eifrig hin und her, stellte drei Lilien in einen alten Zinnkrug und überblickte befriedigt sein Werk. Dann stopfte er sich behaglich seine braune Malerpfeife und blies die blauen Dampfwolken in die von Sonnenstäubchen durchtanzte Luft.

Leise klopfte es. Fritz stand auf.

»Bitte.«

Schüchtern trat Elisabeth ein. Unwillkürlich blieb sie stehen bei dem Bilde, das sich ihr bot.

Ein braunes Dachzimmer. An den Wänden Bilder, viele Bilder. An der einen Seite ein braunes Holzregal mit Büchern, deren bunte Einbände in der Sonne leuchteten. Auf dem Regal dunkler Stoff und darauf glitzernde Muscheln, farbige Steine und goldgelbe Bernsteinstücke. Dazwischen ein brauner Tänzer aus gebeiztem Holz. An der linken Seite lag ein Totenkopf, der einen Kranz roter Rosen trug. Eine Schale mit tiefroten Rosen unter einer Totenmaske Beethovens, die auf purpurnem Tuche an der Wand hing. An der schrägen Wand einige Radierungen und ein Bild mit einem schwarzen Flor.

»Seien Sie mir willkommen in meinem Traumgemach«, sagte Fritz, und auf einen fragenden Blick Elisabeths fügte er hinzu: »Das ist meine Beethovenecke, gerade hier neben dem Märchenfenster. Alle Sachen sind liebe Erinnerungen und Andenken. Vor Beethovens Antlitz blühen immer Rosen als stummes Gedenken und stille Huldigung. Blumen sind so rein – und immer schön.«

Elisabeth war ganz benommen von der Traulichkeit und dem Zauber dieses kleinen Raumes. Die Blumen dufteten so süß, daß ihr fast die Tränen kamen. Sie wußte selbst nicht warum. Es war so seltsam. Sie mußte seit einiger Zeit öfter weinen – ohne Grund. Und öfter lächeln und innerlich jauchzen – ohne Grund. Ihr war, als ob sie dem Manne neben sich alles sagen könne. Ein wundersamer Frieden.

»Es sind noch zwei Stunden, wo ich Licht habe zum Malen«, sagte Fritz. »Erschrecken Sie nicht, solange sollen Sie nicht stehen. Vielleicht im ganzen eine halbe Stunde. Aber ich muß Sie oft ansehen dabei, da sind zwei Stunden rasch vorbei. Wie lange Frist hat Ihnen Frau Heindorf gesetzt?«

»Ich darf so lange bleiben, wie ich will!«

»Das ist schön. Da wollen wir erst ein bissel zeichnen und dann ein wenig plaudern, ja? Dann wollen wir jetzt ins Atelier gehen.«

Sie gingen in einen Raum nebenan mit breiten, hohen Fenstern und hellen Vorhängen, an dessen Wänden überall halbfertige Skizzen und Entwürfe hingen und standen.

Fritz suchte eine Mappe hervor und rückte ein Bild zurecht.

»Die Grundidee meines Bildes, soweit man davon sprechen kann, habe ich Ihnen ja schon skizziert. Hier sind die Entwürfe. Hier die Studien nach dem männlichen Modell. Hier auf der Staffelei die Ölstudie des Mannes. Auf diesen Skizzen sehen Sie, wie ich mir das Mädchen ungefähr gedacht habe. Sie finden überall die Haltung schon ziemlich übereinstimmend, während Gesicht und auch Figur schwanken, ein Zeichen, daß ich gesucht habe. Doch der Suchende findet. Wollen wir nun einmal die Stellung festsetzen? Sie stellen sich am besten vor diesen blauen Vorhang. Nun denken Sie an den verzweifelten Wanderer in der Wüste, dem Sie wie ein Himmelsbote das erlösende Wasser des Lebens bringen – so – ja – die Hände ein wenig tiefer – das Gesicht ein wenig mehr zum Vorhang – so bitte stehen bleiben.«

Fritz griff rasch zu Stift und Papier, und in großen Linien flog das Blei über den Zeichenbogen.

»So«, sagte er nach einer Weile tiefatmend, die Bewegung haben wir. Nun noch rasch die Stellung fixiert, damit wir morgen wieder dieselbe einnehmen können. Er nahm einen photographischen Apparat, stellte ein und knipste. »Danke schön! Sie sind erlöst.«

Elisabeth kam. »Darf man sehen?«

»Bitte sehr, aber gern.«

»Aber man kann ja noch garnichts erkennen –«

Fritz lächelte. »So schnell geht das nicht. Hier sehen Sie den Arm, besonders den Ansatz. Das Erfassen der Bewegung ist zunächst die Hauptsache. Doch Sie sollen gleich mehr befriedigt werden. Ich möchte nämlich noch eine Profilzeichnung Ihres Gesichtes machen. Oder sind Sie schon müde? Sie müssen es sagen. Wenn so ein Maler erst einmal im Zuge ist, dann ist er schrecklich rücksichtslos. Nein? Nun dann –«

Er rückte ihr einen Sessel zurecht.

Elisabeths Köpfchen hob sich wundervoll von dem blauen Hintergrunde ab. Entzückt betrachtete Fritz eine Weile den feinen Schwung der Linien, bevor er zum Stift griff. Er arbeitete eine Zeitlang rastlos. Dann blinzelte er mit den Augen und begann Schatten und Lichter einzusetzen.

»Langweilen Sie sich?« fragte er. »Ich unterhalte Sie im Eifer der Arbeit garnicht –«

»Nein«, gab Elisabeth zurück, »ich sehe vor mir einen schönen Kopf, in den habe ich mich ganz vertieft. Es ist eine Menge Jugendkraft, Keckheit und gleichwohl wieder soviel Besinnliches, ja sogar bittere Züge am Munde sind darin – es ist ein schönes Bild –«

»Nach einem Original.«

»Aus der Nähe?«

»Aus meinem Zimmer.«

»Wohnen denn da noch mehr Leute?«

»Er ist mein junger Freund, und als solcher wohnt er bei mir. Er heißt Ernst Winter und studiert augenblicklich in Berlin Musik.«

»Er muß Sie sehr lieb haben –«

»Das beruht auf Gegenseitigkeit.«

»Aber er ist so viel jünger als Sie.«

»Darauf beruht gerade unsere Freundschaft. Er ist jung, wild und brausend ungestüm – zuzeiten auch träumerisch und bitter, wie Sie ganz recht sagen. Ich habe mit dem Leben abgeschlossen und versuche, meinen Kreis zu erkennen und harmonisch auszuweiten. Die Folgen sind Reife und Erfahrung. So ergänzen wir uns gegenseitig. Es ist wohl etwas – sagen wir Vaterliebe in meiner Freundschaft; er braucht mich mehr als ich ihn. Aber in Liebe und Freundschaft fragt man nie, ob man mit gleicher Münze zurückbezahlt bekommt. Er ist nicht der einzige. Noch einige Menschen, werdende Menschen besuchen mich – und sind meine Freunde. Ich habe Jugend gern und freue mich, wenn sie von mir nimmt.«

»Sie haben mit dem Leben abgeschlossen?«

»Das klingt wohl etwas herbe, soll es aber nicht sein. Ich bin Lebensbejaher. Es soll keine Entsagung sein. Vielmehr: Ich habe mein Leben gelebt, habe alles gehabt, was das Leben mir geben wollte und konnte. Es ist ein wenig schnell gekommen und wieder gegangen. Deshalb stehe ich auch schon ein wenig früher als andere im Schatten außerhalb des bunten Ringes. Es hat auch seinen Reiz. Aus dem Schauspieler ist mehr ein Zuschauer geworden.«

»Ist das Leben denn ein Schauspiel?«

»Ja – und nein. Darüber kann man nie die Wahrheit sagen. Unser Erkenntnisvermögen ist eine Schlange, die sich in den Schwanz beißt. Objektive Erkenntnis gibt es nicht. Wir sind immerdar Ringende. Wer will da richten, wer unterscheiden zwischen Wahrheit und Schauspiel, Sein und Schein. Der dort –« er wies auf Ernsts Bild – »ist auch so ein Ringender. Er ist ein Tatmensch und dadurch der Verurteilung der Welt leichter ausgesetzt als andere, die nur den blassen Gedanken nähren. Gedanken sieht man nicht – und was man nicht sieht, ist nach den Gesetzen der Welt erlaubt. Aber Taten – o weh! – Nun, er ist rücksichtslos stark genug, um auf seine Bewertung durch die Gesellschaft zu pfeifen. Vorläufig braucht er es nicht – und das ist gut. Überhaupt, unser Recht – ach! Wenn jemand einen Menschen totschlägt, wird er bestraft als Mörder. Wenn ich eine große Fabrik aufmache und dadurch hundert kleine Existenzen vernichte, bin ich ein guter Kaufmann. – Mittlerweile ist ihr Kopf fertig geworden, und es dämmert auch ein bissel, so daß wir aufhören müssen.«

Er zeigte Elisabeth die Zeichnung und packte langsam das Zeichengerät an die Seite. Dann sah er sich nach ihr um.

Sie stand vor dem Bilde Ernst Winters und sah es an.

»Er kommt bald«, sagte Fritz, »er hat einige Wochen Ferien. Der Flügel hier im Atelier ist seinetwegen da. Er improvisiert gern. Am liebsten höre ich von ihm Beethoven und Chopin. Doch nun kommen Sie, die Traumbude hat ihre Hohe Zeit: das Abendrot.«

Elisabeth zögerte eine Weile, dann ging sie rasch auf Fritz zu, preßte seine Hand und sagte: »Sie sind ein guter Mensch. – Es ist alles so schön bei Ihnen – so anders –. Gar kein Alltag – immer Sonntag. Es ist wie ein Sommerabend. Und viel Heimat ist dabei und Frieden. – Seien Sie auch mein Freund.«

Fritz war bewegt. Nach viel Staub der Straße und schalen Sumpfseelen hatte er hier eine Seele gefunden, die rein war wie einer der tiefblauen italienischen Seen. Schweigend nahm er ihren Arm und ging mit ihr in die Traumbude.

Die Dämmerung träumte im Rosenduft des braunen Dachzimmers, als sie eintraten. Entzückt blieben sie stehen. Das Abendrot warf letzte goldene Lichter auf die ernsten Züge Beethovens und funkelte und leuchtete in märchenhaftem Glanze in den bunten Steinen und Muscheln.

Auf einem alten geschnitzten Bört standen bunte Tassen, altes Geschirr und zinnerne Teller. Vorsichtig holte Fritz drei wunderschöne grüne Römer und eine staubige Flasche hervor. Er stellte die drei Römer auf den Tisch und goß schweigend den Wein ein.

Er schob ein Glas Elisabeth zu, die still und in sich versunken ihm zusah, legte um das zweite einen blühenden Rosenzweig aus der Vase Beethovens, nahm das dritte in die Hand und sagte zu Elisabeth: »Wir wollen anstoßen auf unsere junge Freundschaft – auf das Schöne in der Welt – und einen toten Namen.«

Die Gläser klangen.

Elisabeth stand einen Augenblick still. Dann ging ein Beben durch ihre Gestalt, und sie trank das Glas ganz leer. Fritz nahm den Rosenzweig, brach eine Rose davon, tauchte sie in den Wein des dritten Römers und reichte sie Elisabeth. Dann nahm er den Römer, schüttete den Wein in die Rosen vor dem Beethovenbilde und rückte diese zu dem umflorten Bilde. Langsam nahm er einen alten Leuchter und zündete die Kerze an.

»Ach Lu –« sagte er dann seiner selbst nicht mehr mächtig und sah das Bild an. Der webende, flackernde Kerzenschein machte es fast lebendig – es schien, als ob die schönen Augen lächelten und der rote Mund zuckte.

»Verzeihen Sie«, sagte Fritz – »manchmal überkommt es mich. Besonders wenn ich ihr Gedenken trinke. Wein für einen toten Mund – Blumen für eine verblichene Stirn – verklungen – verschollen – o wie liegt so weit – was mein, mein einst war –«

Er schwieg und sah nach Elisabeth hin. Sie hatte den Kopf ein wenig zurückgelegt und die Augen weit offen. So weinte sie lautlos.

»Nicht weinen« – sagte Fritz – »nicht weinen –«

Die Dämmerung wurde blauer und das Kerzenlicht goldener. Ein Falter flog durch das Fenster, flatterte um die Kerze und fiel mit versengten Flügeln nieder.

»Falter – Menschen – Wer versengte sich nicht an der Kerze des Schicksals die Flügel.«

»Erzählen Sie mir aus Ihrem Leben«, bat Elisabeth.

Fritz sah in den Kerzenschein.

»Sie hieß Luise – doch man nannte sie Lu – Sehen Sie das Bild im Lichtgeflacker – so war sie, als sie lebte. Ich sah sie auf einem Gange im Frühlingsabend. Sie war schön. Sie war der Hafen für die Schiffe meiner Sehnsucht, ihre Augen die Sterne für die Nacht meines Daseins – und ihre Seele die erlösende Güte und Brücke für meine Abgründe und Zerrissenheiten. Wir erlebten uns einen jauchzenden Rauschfrühling lang und lauschten einen reifenden Glühsommer auf das Rauschen unseres Blutes. Als der Herbst ins Land zog, besannen wir uns mählich wieder auf die Erde. Ich war lungenkrank und bettelarm – sie einem braven Manne verlobt, den sie schätzte. Blutenden Herzens riß ich mich los – ich glaubte damals, nur noch wenige Jahre leben zu können – sollte ich da ihr reines Erblühen an mein neigendes Welken ketten? – Bald darauf verkaufte ich einige Bilder und reiste, da ich nicht vergessen konnte. Als mich die Sehnsucht zurückriß nach einigen Wochen, hörte ich, daß sie es auch nicht ausgehalten hatte. Sie hatte mit dem andern und der Familie gebrochen und wollte zu mir kommen, trotz allem – trotz Krankheit, Armut, Familienfluch. Sie fand mich nicht und kehrte nach Hause zurück. Dort wurde sie krank. Ihre letzten Worte waren Liebesworte und mein Name. So sagte mir die Mutter. Als ich kam, blühten dunkelrote Rosen auf ihrem Grabe. Ich habe sie nie wiedergesehen. Vergessen kann ich sie nicht. Trug und Traum ist mir das Leben ohne sie. Das einzige ist mir die Dämmerung, wenn vor ihrem Bilde, das ich in glücklichen Stunden gemalt habe, Kerzen brennen. Dann schimmern die Augen wieder wie einst im trügenden Kerzenglanz, dann lächelt der süße, rote Mund wieder wie einst – dann flüstert eine liebe, liebe Stimme längst verklungene alte Worte –, meine Sehnsucht zuckt und bebt, – dann segnet meine Seele das schmerzvolle Gedenken – und alles, alles singt den alten Reim: Einst – einst – Aus der Jugendzeit – aus der Jugendzeit – – o wie liegt so weit, was mein einst war.«

Die Dämmerung wob ganz tief durch den Raum, und der Kerzenschein wob eine Krone um das goldene Haar Elisabeths. Sie weinte und sah auf das umflorte Bild der Toten. Schauer des großen Lebensrätsels durchrannen sie, und mahnend hörte sie ihre Pulse das Wort: Vergänglichkeit klopfen. Fliegt unser Glück auch sternenhoch und sonnenan – heben wir noch so glückvermessen die Hände –: Einmal ist all unser Glück und Traum zuende, und das letzte ist immer: Klagen um Verlorenes. Mensch sein – o schweres Sein! Sich ewig an den Händen halten wollen und sich doch ewig wieder verlieren müssen nach ewigen Gesetzen. – Ein Leben kämpfen, ringen, jubeln, leiden – und doch schließlich am Ende dastehen und nur als Einzigstes, Letztes das Schwalbenlied haben: O wie liegt so weit – was mein einst war – Keine Schwalbe bringt – dir zurück, wonach du weinst – doch die Schwalbe singt – im Dorf wie einst. – Das Leben rollt weiter – weiter – bis auch von uns einst ein geliebter Mund klagt: – O wie liegt so weit, – was mein einst war. –

Langsam sprach Fritz weiter: »Sie hatte eine süße, kleine Vogelstimme. Das Lied, das sie so sehr liebte, sang sie an jenem Abend, als ich sie zum ersten Male sah: Aus der Jugendzeit – Das Lied ist zum Symbol geworden. Als ich nach Qualmonden wieder zum Leben zurückkehrte, hatte ich für mich keine Wünsche mehr. Um nicht zu vegetieren, sondern der Menschlichkeit zu nützen, sammelte ich Jugend um mich. Ernst kam – die andern. Es ist zwar nur ein kleines Arbeitsfeld für das große Wort: Der Menschlichkeit nützen – aber zu mehr bin ich nicht berufen und befähigt. So versuche ich, Jugend zur Menschwerdung zu verhelfen. – Und sie sind mir schon unentbehrlich geworden. So verrinnen nun meine Tage, einer nach dem andern, bis einst die Norne den Faden zerreißt und die Dunkelheit des Unbewußten sich wieder um mich schlingt.«

Es war sehr dunkel geworden.

Nie gehörte Melodien klangen in Elisabeth. Eine große Hingebung erfüllte sie, ein Wunsch, diesem Manne alles, alles zu sagen, Verstehen und Menschlichkeit hier zu finden. Schauer schüttelten sie, und die große Dennocheinsamkeit des Lebens sah sie mit irren Augen an.

Sie stand auf und faßte Fritzens Hand. Ausbrechend sagte sie mit Tränen in der Stimme: »Lassen Sie mich auch bei sich sein – ich möchte Ihnen so gern helfen – helfen Sie mir – das Leben ist oft so seltsam – dann muß man einen Menschen haben.«

Fritz sah sie an. »Elisabeth«, sagte er leise. »Du gleichst ihr so. Ich hatte dich in mein Herz geschlossen, als ich dich hörte. Meine liebe junge Freundin –«

»Ich danken Ihnen, o, ich danke Ihnen«, rief Elisabeth überströmend.

»Nicht so«, sagte Fritz, – »meine Freunde sagen anders. Willst du eine Ausnahme machen –? Meine jungen Freunde nennen mich Onkel Fritz.«

»Onkel – Fritz –« sprach Elisabeth andächtig.

Er küßte sie auf die Stirn.

Der Kerzenglanz fiel auf das süße Bild an der Wand. Und es war, als ob die schönen Augen schimmerten und leuchteten und der rote Mund lächelte.

III

Wo nur der Onkel Fritz bleibt«, sagte Paula, schüttelte das kapriziöse Köpfchen und stellte vorsichtig den Flieder in eine Vase.

»Der wird schon kommen«, lächelte Fried – »du bist ja erst eben hier, kleine Ungeduld. Ich warte schon eine Stunde.«

»War die Tür denn offen?«

»Abgeschlossen, aber der Schlüssel steckte.«

»Er weiß doch, daß wir freitags kommen. Ah –« sie schwenkte triumphierend den Notizblock – »da steht ja schon etwas –«

»Wirklich?«

»Natürlich! Ist der Mensch schon eine Stunde hier und hat nichts gesehen! Fried! Muß erst ein Mädel kommen! Und das nennt sich Herren der Schöpfung. Also: Erst ein angefangenes Gedicht – dann: Liebe Kinder – aha – ich muß in die Stadt, um Zucker für den Tee, Zinnoberrot und Kobaltblau für die Palette und Pralinées für Paulchens Leckermäulchen zu kaufen. Keks und Butter stehen auf dem Tische. Tassen und Zucker wißt ihr. Tee auch. Machts euch gemütlich. Fritz.«

»Du, das mit dem Leckermäulchen geht auf dich«, sagte Fried.

»Auf mich? Aber – dieser Onkel Fritz! Ich bin garnicht lecker«, rief Paulchen entrüstet und knabberte an einem Keks.

»Garnicht«, beteuerte Fried und hielt ihr die ganze Keksdose hin.