10,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Oetinger

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Sprache: Deutsch

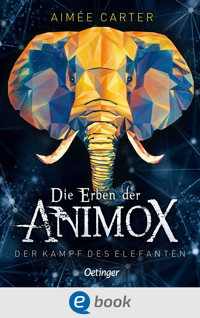

Bist du bereit für die Reise deines Lebens? Nach dem plötzlichen Tod ihrer Mutter werden die zwölfjährigen Zwillinge Zac und Lu zu ihren Großeltern nach England geschickt. Dort entdecken sie hinter einem Torbogen eine Welt voller Fabelwesen. Was sie nicht wissen: Wer diesen Fabelzoo betritt, wird mit dem Fluch des Phönix belegt: Er muss für immer hinter den Toren der Fabelwelt bleiben. Nur wenn der Verfluchte bereit ist, alles für den Phönix zu riskieren, kann er in sein normales Leben zurückkehren.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Über dieses Buch

Bist du bereit für die Reise deines Lebens?

Nach dem plötzlichen Tod ihrer Mutter werden die zwölfjährigen Zwillinge Zac and Lu zu ihren Verwandten nach England geschickt. Dort entdecken sie hinter einem Torbogen eine Welt voller Fabelwesen – die Wildlands. Was sie nicht wissen: Wer die Wildlands betritt, wird mit dem Fluch des Phönix belegt und muss für immer hinter den Toren der Fabelwelt bleiben. Nur wenn der Verfluchte bereit ist, alles für den Phönix zu riskieren, kann er in sein normales Leben zurückkehren …

Der neue Bestseller von ANIMOX-Autorin Aimée Carter!

Für den besten Dad der Welt.

Und für alle, die einen geliebten Menschen verloren haben. Der Schmerz wird nicht kleiner, aber das Leben wird irgendwann wieder größer.

Erstes Kapitel

Zac

Mit dem Drachenschwanz stimmte etwas nicht.

Zac Hadley kniff die Augen zusammen, legte den Kopf schief und hielt seine Zeichnung auf Armlänge von sich. Die Einhörner im Tal sahen nicht schlecht aus, und die Schatten der Berge hatte er sogar richtig gut hinbekommen. Aber je länger er den Drachen musterte, der auf den Worten DIEWILDLAND-SAGA thronte, desto unförmiger kam ihm die Gestalt vor, bis sie überhaupt nicht mehr wie ein Drache aussah, sondern eher wie ein aufgeblähter Salamander mit einem übergroßen Schwanz. Es stimmte nicht. Nichts, was er malte, stimmte mehr.

Wütend schleuderte er seine Graphic Novel ans Fußende seines Betts. Vor einem Monat hätte er den Schwanz einfach wegradiert und noch mal neu angefangen. Vielleicht hätte er die Zeichnung auch seiner Mutter gezeigt und sie nach ihrer Meinung gefragt. Aber jetzt …

Sein Magen knurrte. Er warf einen Blick auf die Armbanduhr und stellte erschrocken fest, dass es schon kurz nach drei war. Er hatte das Mittagessen verpasst. Nein, nicht verpasst – sein Vater hatte ihn gar nicht zum Mittagessen nach unten gerufen.

Hungrig und verwirrt tappte Zac über die Holzdielen im Flur. Am oberen Treppenabsatz blieb er stehen und horchte nach dem Klappern der Tastatur, das meistens heraufdrang, seit sein Vater vor einem Monat angefangen hatte, von zu Hause aus zu arbeiten, aber er hörte nichts. Das Haus war still. Zu still.

»Dad?«, rief Zac. Sein Herz begann zu rasen, und seine Handflächen wurden feucht. Er rannte die Treppe hinunter und wäre dabei fast auf dem polierten Holz ausgerutscht. »Dad? Wo bist du?«

Er schoss durchs Wohnzimmer, haarscharf am Sofatisch vorbei, auf dem noch die Limodosen und die fettige Pizzaschachtel vom Vorabend standen. Die Tür zum Arbeitszimmer seines Vaters war geschlossen, und er kam schlitternd davor zum Stehen. Seine Hand zögerte Millimeter über dem Türknauf, und seine Brust zog sich zusammen.

Es würde nicht noch einmal passieren. Seinem Vater ging es gut. Vielleicht machte er ein Nickerchen oder hatte Kopfhörer auf und war ganz in die Arbeit vertieft. Es war sicher alles in Ordnung.

»Dad?«, wiederholte er mit zitternder Stimme, während er an die Tür klopfte. Ohne eine Antwort abzuwarten, stieß er sie auf, und in dieser Sekunde sah er in rascher Folge vor seinem inneren Auge, was ihn auf der anderen Seite erwarten mochte. Sein Vater lesend in seinem Bürostuhl. Oder schnarchend, mit zurückgelegtem Kopf. Oder …

Das Bild erschien, bevor er es unterdrücken konnte.

An jenem Nachmittag hatte er auch Hunger gehabt und sich gefragt, ob seine Mutter wohl schon das Essen fertig hatte. Damals hatte er noch nicht gewusst, dass man mit dem Schlimmsten rechnen sollte, wenn man ein stilles Zimmer betrat, in dem es eigentlich geräuschvoll zugehen sollte.

Er hatte erwartet, dass sie am Herd stand und in einem Topf rührte oder vielleicht die Teller aus dem Küchenschrank holte. Stattdessen hatte sie reglos am Boden gelegen.

Einen Moment lang sah Zac es genau vor sich, während er wie versteinert in der Tür zum Arbeitszimmer verharrte. Ihm wurde kalt, und seine Brust war so eng, dass er nicht mehr atmen konnte, doch das nahm er kaum wahr, während er den schlimmsten Moment seines Lebens noch einmal durchlebte. Es war jetzt einen Monat her – einen Monat und vier Tage –, doch er brachte es immer noch nicht über sich, die Küche zu betreten.

»Zac?« Die Stimme seines Vaters drang wie durch Nebel zu ihm hindurch. Zac blinzelte, und die Gegenwart um ihn herum nahm wieder Gestalt an. Die Vorhänge waren zugezogen, und sein Vater saß am Schreibtisch, das Telefon am Ohr. »Ist alles in Ordnung?«

»Ich …« Zac versuchte zu schlucken, doch seine Kehle war zu trocken, und er konnte nicht sprechen. Sterne tanzten vor seinen Augen, und er klammerte sich am Türknauf fest, um nicht das Gleichgewicht zu verlieren.

»Merle, ich rufe dich gleich zurück«, sagte sein Vater in den Hörer. Er knallte ihn auf den Tisch, eilte zu Zac und kniete sich neben ihn. »Geht’s dir gut? Brauchst du dein Asthmaspray? Wo ist es?« Er schaute sich suchend um, als erwartete er, die kleine Flasche auf einer der vollgestellten Ablageflächen zu finden, aber natürlich war sie nicht da.

Zac schüttelte den Kopf. Jetzt, wo er seinen Vater vor sich hatte und wusste, dass alles in Ordnung war, lockerte sich seine Brust schon wieder. Er würde in nächster Zeit zwar keinen Marathon laufen – oder überhaupt je in seinem Leben –, aber das war kein normaler Asthmaanfall. Diese Art Anfall hatte er in letzter Zeit öfter gehabt, und er hatte das ungute Gefühl, dass er, wenn er seinem Vater davon erzählte, demnächst noch mehr beim Arzt sitzen würde als ohnehin schon. »Ich … ich habe nur nicht gehört, dass du mich zum Essen gerufen hast«, stammelte er wenig überzeugend.

»Oh.« Sein Vater kniff kurz die Augen zusammen. Aus der Nähe konnte Zac sehen, dass sie rot und geschwollen waren. »Stimmt ja. Mittagessen. Ich dachte, es wäre noch Pizza übrig?«

»Ja, aber du musst sie mir warm machen.« Das klang selbst in seinen Ohren lächerlich. Sein Vater runzelte die Stirn.

»Du bist zwölf Jahre alt, Zac«, sagte er sanft. »Du kannst dir die Pizza selbst warm machen.«

Zac presste die Lippen zusammen. Es hatte keinen Zweck, zu widersprechen. Sie wussten beide, warum er seit einem Monat keinen Fuß mehr in die Küche gesetzt hatte. Sosehr sein Vater ihn auch drängte, er konnte es nicht. Noch nicht.

Sein Vater seufzte und stand auf. »Ich wärme sie dir auf, aber das ist das letzte Mal, klar? Ab morgen machst du dir selbst –«

»Hilfe!«

Ein ohrenbetäubender Schrei gellte durch den Flur. Im selben Moment schlug die Haustür laut gegen die Wand. »Dad – Hilfe!«

Zweites Kapitel

Lu

Lu Hadley balancierte waghalsig über einen Ast und hatte den Blick fest auf den einäugigen, gescheckten Kater gerichtet, der mehrere Meter über ihr hockte. Der Kater starrte mit seinem einen Auge zurück, ein stilles Kräftemessen, das in Lu die Sehnsucht nach früheren Zeiten weckte, als der Kater noch nicht gelernt hatte, auf Bäume zu klettern.

»Du brauchst deine Medizin, Rufus, das weißt du doch«, murmelte sie beschwörend und krallte sich an die raue Rinde. »Mach doch nicht jeden Tag das gleiche Theater!«

Rufus wandte sich ab und putzte sich die Pfoten. Die Beine fest um den Ast geschlungen, packte Lu ihn am Nackenfell, zog ihn zu sich herunter und wickelte ihn in ihr Sweatshirt, bevor er auch nur auf die Idee kommen konnte, sie zu kratzen. »Hab dich!«

»Ich verstehe nicht, warum du dir die Mühe machst«, sagte Lus beste Freundin Sophia Lopez viereinhalb Meter unter ihr auf dem Boden. Sie war damit beschäftigt, eine Klette aus dem Fell einer Langhaarkatze zu lösen, während der Rest der heimatlosen Katzenkolonie sich um einen Haufen Trockenfutter scharte. »Die Infektion ist doch bestimmt schon weg.«

Mit Rufus im Sweatshirt unterm Arm kletterte Lu abwärts und sprang das letzte Stück aufs Gras. »Bestimmt reicht aber nicht, wenn man nur noch ein Auge hat.« Sie zog ein Fläschchen aus der Hosentasche, setzte sich neben Sophia und legte Rufus auf den Rücken. Nur mit gewaltiger Anstrengung gelang es ihr, den Kater am Boden zu halten, sein verbliebenes Auge zu öffnen und einen Tropfen Medizin hineinzuträufeln. Kaum hatte sie ihn losgelassen, schoss er wieder den Baum hinauf.

Lu streckte sich im sonnenbeschienenen Gras aus und entspannte sich zum ersten Mal seit dem Frühstück. Endlich war der letzte Schultag vorbei, was eine große Erleichterung war – wenn auch nicht aus den üblichen Gründen. Die Lehrer betrachteten sie jetzt mit Mitleid statt mit stiller Verzweiflung, und das war nicht unbedingt ein Gewinn. Ihre Mitschüler gingen ihr aus dem Weg, als hätte sie eine ansteckende Krankheit. Nur Sophia hielt zu ihr. Die Aussicht, den ganzen Sommer ohne Puffer zwischen sich und ihrem Zwillingsbruder zu verbringen, gefiel Lu zwar nicht besonders, aber wenigstens würde eine Zeit lang niemand mehr fragen, wie es ihr ging.

»Ich muss los«, sagte Sophia, als sie die Klette entfernt hatte. Die Katze sprang von ihrem Schoß und gesellte sich zu den anderen. »Mom bringt mich um, wenn ich wieder zu spät zum Training komme.«

Zögernd erhob sich auch Lu und schüttelte sich das Gras aus den dunklen, schulterlangen Haaren. »Es bleibt dabei, dass ich morgen zu euch komme, ja?«

Sophia lachte. »Mom hat gesagt, dass du den ganzen Sommer bleiben kannst, wenn du willst.«

»Wirklich?« Lu warf sich ihren Rucksack über die Schulter. Er roch immer noch nach dem Trockenfutter, das sie erst zur Schule und dann hierher geschleppt hatte. »Meinst du nicht, dass ich dir irgendwann auf die Nerven gehen würde?«

»Blödsinn. Du bist meine beste Freundin.« Sophia drückte sie fest. »Bis morgen, okay?«

Lu blickte ihr nach, und in ihr machte sich das entmutigende Gefühl breit, dass sie allein war. Aber es brachte nichts, sich runterziehen zu lassen. Sie straffte die Schultern und marschierte in die andere Richtung davon. Vielleicht würde der Sommer ja auch gar nicht so übel, wenn sie viel bei Sophia herumhängen konnte. Ihr Vater hätte bestimmt nichts dagegen, und ihr Bruder würde es kaum merken, schließlich hockte er sowieso nur noch auf seinem Zimmer. Doch sosehr sie sich selbst zu überzeugen versuchte, sie wusste, egal, wie viel Abstand sie zwischen sich und ihre Familie brachte, es würde nichts daran ändern, was vor einem Monat geschehen war.

Lu war so in Gedanken versunken, dass sie beinahe das grau-weiße Fellbündel am Waldrand übersehen hätte. Als ihr Blick darauf fiel, japste sie leise und ging vorsichtig näher. Halb versteckt zwischen Gräsern und Wildblumen lag ein junger Waschbär mit tiefen Kratzwunden in der Flanke.

Ganz langsam kniete sie sich hin, um das arme Ding nicht zu erschrecken. Seine Brust hob und senkte sich schwerfällig, und obwohl er sie aus trüben Augen anstarrte, zuckte er nicht zurück. Lu biss sich auf die Lippe und schaute sich um. Sophia war längst hinter der Ecke verschwunden, und sonst war niemand in der ruhigen Vorstadtstraße zu sehen. Was sollte sie tun?

Es gab nur eine Antwort. Entschlossen wickelte sie den Waschbären vorsichtig in ihr Sweatshirt. Anders als Rufus war er kraftlos und wehrte sich nicht. Sie nahm das verletzte Tier sanft auf den Arm und lief so schnell, wie sie konnte, ohne es zu sehr zu schütteln. Doch je schneller sie lief, desto weiter schlossen sich seine Augen. Panik stieg in ihr auf.

Obwohl ihr Haus nur wenige Hundert Meter entfernt war, kam ihr der Weg endlos vor. Als sie es endlich erreichte, stieß sie die Tür auf und eilte hinein, den Waschbären verzweifelt an die Brust gepresst. »Hilfe!«, schrie sie, so laut sie konnte. »Dad – Hilfe!«

Schritte näherten sich vom hinteren Teil des Hauses. Gerade als sie das Sweatshirt zurückschlug, um zu sehen, wie viel Blut der Waschbär verloren hatte, kam ihr Bruder – nicht ihr Vater – auf sie zugestürzt.

»Was ist los?«, fragte Zac keuchend, die zerzausten dunklen Haare halb vor den Augen. Als er den Waschbären sah, wankte er einen Schritt zurück. »Lu, ist das …?«

Jeder Muskel in ihrem Körper spannte sich an, und sie drehte sich instinktiv um, um ihren Bruder abzuschirmen. »Was machst du denn hier unten?«, fragte sie mit wachsender Panik. »Sonst bist du doch nie hier. Ich dachte, du bist oben!«

Aber es war zu spät. Sie war von Kopf bis Fuß voller Katzenhaare, und zweifellos hatten auch Waschbären Allergene. Zac war ihr nahe gekommen – zu nahe –, und sie sah bereits, dass er nur noch mühsam atmen konnte.

»Was ist passiert?«, fragte ihr Dad, der endlich um die Ecke bog. Er sah aus, als hätte er geweint, und einen Moment lang starrte Lu ihn an und wusste nicht, was sie denken sollte. Sie hatte ihn seit der Beerdigung nicht mehr weinen sehen.

»Ich –«, begann sie, doch Zac röchelte mittlerweile, das Rasseln wurde mit jedem Atemzug lauter. »Ich habe einen Waschbären gefunden –«

»Du hast einen Waschbären ins Haus geschleppt?« Augenblicklich drehte ihr Vater sich zu Zac um, kniete sich neben ihn und griff nach seinen Schultern. »Zac, alles okay? Sieh mich an, Großer.«

»Es tut mir leid«, heulte Lu. »Aber er stirbt! Ich wusste nicht, was ich tun sollte.«

»Du weißt ganz genau, was du hättest tun sollen«, zischte ihr Vater, und sein Kopf wurde rot. »Zac, hey – Zac, schau mich an. Es ist alles in Ordnung. Wo ist dein Asthmaspray? Wo hast du es zuletzt benutzt? Ist es oben?«

Zac schüttelte den Kopf, er konnte nicht mehr sprechen. Mit rasendem Herzen machte Lu ein paar hastige Schritte Richtung Küche, doch ihr Vater ließ den Arm vorschnellen und hielt sie auf.

»Keinen Schritt weiter ins Haus mit diesem Viech!«, bellte er. Lu wollte protestieren, doch mittlerweile zitterte Zac am ganzen Körper. Sie schlüpfte durch die Tür, legte den eingewickelten Waschbären sanft auf die Veranda und eilte wieder ins Haus. Sie war wütend – aber ob sie auf sich selbst wütend war, weil sie nicht überprüft hatte, ob Zac oben war, oder auf ihren Bruder, weil er zum ersten Mal seit einem Monat sein Zimmer verlassen hatte, hätte sie selbst nicht sagen können.

Sie machte zwei Schritte um ihren Vater herum, flitzte in die Küche und riss die Tür des alten Küchenschranks auf. Dort, nach dem System ihrer Mutter geordnet, befand sich ein Haufen Medikamente für Zacharias Hadley. Ohne einen Blick auf die Etiketten werfen zu müssen, schnappte Lu sich das gelbe Asthmaspray, eine Pillendose und einen EpiPen und rannte zurück in den Flur.

»Hier.« Sie öffnete das Asthmaspray und drückte es Zac in die steifen Hände. Er hob es an den Mund, pumpte und atmete das Medikament ein. Lu beobachtete ihn mit grimmiger Miene. Als sie sicher war, dass er den EpiPen nicht brauchen würde, öffnete sie die Pillendose.

»Was ist das?«, fragte ihr Dad, und seine Stimme überschlug sich vor Sorge. »Was gibst du ihm da?«

»Das ist nur eine Benadryl, Dad«, murmelte sie, ohne ihren Bruder aus den Augen zu lassen. Endlich konnte er wieder ruhig genug atmen, um eine Tablette zu schlucken, dann ließ er sich an der Wand zu Boden sinken, keuchend, aber lebendig. »Du musst mit ihm in die Notaufnahme fahren. Da bekommt er zwar wahrscheinlich nur Sauerstoff und ein paar Steroide, aber du musst ihn trotzdem hinbringen, zur Sicherheit. Mom hat es immer gemacht.«

Ihr Dad half Zac auf die Beine. »Ich will, dass dieses Viech hier verschwindet«, sagte er scharf. »Und alle Katzenhaare. Du hättest ihn umbringen können, Lu. Du hättest …«

Seine Stimme versagte, und er rieb sich die Augen. Sein Gesicht war rot. Lu schluckte mühsam. »Ich wollte ihm nur helfen«, murmelte sie. »Es tut mir leid.«

»Das reicht nicht«, erwiderte ihr Vater barsch. »Nicht, wenn das Leben deines Bruders auf dem Spiel steht.« Er schüttelte den Kopf, und für einen Augenblick sah er so verzweifelt und verloren aus, wie Lu sich fühlte.

»Ich schaffe das nicht mehr. Ich weiß nicht, wie eure Mutter … Ich schaffe es einfach nicht.«

»Was soll das heißen? Was schaffst du nicht?«, flüsterte Lu. Ihre Angst vor der Antwort war fast zu groß, um die Frage überhaupt zu stellen.

Ihr Dad stand einen Moment wie versteinert da, eine Hand auf Zacs Schulter. »Ich werde Merles Angebot annehmen«, sagte er schließlich und senkte den Blick. »Ich habe es versucht. Ich habe es wirklich versucht. Aber … ich kann das nicht. Nicht so. Nicht jetzt. Es tut mir leid.«

»Merle? Wer ist Merle?«, fragte Lu verwirrt. Doch ihr Vater schob Zac ohne eine Antwort zum Auto, und sie konnte ihnen nur mit zugeschnürter Kehle nachblicken.

Was passierte hier eigentlich gerade?

Drittes Kapitel

Zac

Später am Abend, als Zac nach seinem x-ten Besuch in der Notaufnahme wieder zu Hause war, bestellte sein Vater Lu und ihn ins Wohnzimmer und enthüllte ihnen, wer Merle war.

»Die Tante eurer Mutter«, sagte er schroff und starrte auf seine Hände, die er im Schoß verschränkt hatte. »Sie lebt in England.«

»Oh«, machte Zac und schielte zu seiner Schwester hinüber, die seit ihrer Rückkehr noch kein Wort gesagt hatte. »Ich wusste gar nicht, dass Mom Verwandte hat.«

Lu schüttelte den Kopf. Sie anscheinend auch nicht.

Ihr Vater schwieg eine ganze Weile, bis die Anspannung im Wohnzimmer nahezu unerträglich war. Zac wusste zwar nicht, was er ihnen gleich sagen würde, aber er spürte, dass sich etwas verändern würde. Und zwar gewaltig.

Endlich sagte ihr Vater mit tonloser Stimme: »Tante Merle hat euch beide für den Sommer zu sich eingeladen. Und ich habe angenommen.«

Zac starrte ihn an und wartete auf die Pointe. Denn das musste doch wohl ein Witz sein – schließlich hatten sie noch nie zuvor von dieser Tante Merle gehört, und Zacs Allergien und sein Asthma waren so schlimm, dass er nicht einmal mit Lu zur Schule gehen konnte – geschweige denn einen ganzen Sommer in einem fremden Land verbringen.

Doch der gequälte Gesichtsausdruck seines Vaters machte unmissverständlich klar, dass es kein Witz war, und Zac fühlte sich mit einem Mal ganz leer. »Aber … was ist mit meinen Allergien?«, krächzte er heiser. »Meine Ärzte sind doch hier.«

»Ärzte und Krankenhäuser gibt es auch in England, und deine Tante weiß über deine Krankheiten Bescheid«, sagte sein Vater. »Es tut mir wirklich leid. Aber …«

»Aber du schaffst es nicht mehr«, sagte Lu so gehässig, dass sogar Zac zusammenfuhr. »Du schaffst es nicht, dich um deine eigenen Kinder zu kümmern.«

Ihr Vater gab keine Antwort. Er verzog sich wortlos in sein Büro und überließ es Zac, ihre Wut auszuhalten. Es war nicht das erste Mal, dass er sich so aus der Affäre zog, aber Zac war zu erschüttert, um sich darüber zu ärgern.

»Mum würde uns nie so im Stich lassen!«, tobte Lu, während sie wütend durchs Wohnzimmer rannte und eine fettige Fast-Food-Tüte aus dem Weg kickte. »Wenn sie wüsste, was Dad vorhat –«

»Er kann nichts dafür«, sagte Zac angespannt. Es fühlte sich so an, als wäre die Welt aus den Fugen geraten. »Und Mum ist nicht mehr da.«

»Glaubst du, das wüsste ich nicht?«, fauchte seine Schwester und ballte die Fäuste. »Sie war auch meine Mum, schon vergessen?«

Zacs Gesicht wurde heiß. »Ich meine ja nur … du hast ihn doch gesehen. Er weiß selbst nicht, was er tut. Sie hat sich ja immer um uns gekümmert, nicht er.«

»Ja, er hat es vorgezogen, weg zu sein«, gab Lu zurück. »Er hätte auch hier in Chicago einen Job finden können. Aber er wollte nicht. Weil er uns nicht wollte.«

Zacs Mund wurde trocken, und er fand keine Worte, um ihr zu widersprechen. Er hatte selbst schon lange den Verdacht gehabt, dass er der Grund war, warum ihr Vater fünf Tage die Woche durchs Land reiste, früh am Montagmorgen aufbrach und erst am Freitagabend zurückkehrte. Seine Mutter hatte ihm immer versichert, dass er ihr nicht zur Last falle und dass ihr die Krankenhausaufenthalte, die endlosen Arzttermine und die kleine Apotheke, die einen ganzen Küchenschrank füllte, nichts ausmachten. Aber jetzt war sie fort, und es war niemand mehr da, der Zac vor der bitteren Wahrheit beschützte, dass er nutzlos war. Nein, schlimmer als nutzlos. Er war wie ein chronischer Kopfschmerz, mit dem man irgendwie zurechtkommen musste, weiter nichts.

Und dies war der Beweis.

Am nächsten Vormittag, als ihr Vater mit neuen Reisekoffern für sie beide nach Hause kam, äußerte Zac keinen Widerspruch. Wie auch, wenn er selbst die Ursache des Problems war? Lu dagegen wütete zwei Tage lang und machte ihnen allen das Leben schwer. Doch sosehr sie auch bettelte, schluchzte und mit Hungerstreik drohte, ihr Vater blieb unerbittlich: Sie würden den Sommer in England verbringen, bei einer Tante, die sie noch nie im Leben gesehen hatten, und es gab nichts, was sie dagegen tun konnten.

So kam es, dass Zac kurz nach Mitternacht Chicagoer Zeit eingezwängt zwischen seiner schmollenden Schwester und seinem schnarchenden Vater in einem Flugzeug saß, zehntausend Meter über dem Atlantik. Die Lichter waren gedimmt, und der Großteil der Passagiere schlief. Es war unheimlich still.

Da er selbst nicht schlafen konnte, holte Zac seine Zeichensachen hervor und schlug die Titelseite seiner Graphic Novel auf. Da war er wieder, der misslungene Drachenschwanz. Zac unterdrückte ein Seufzen. Vielleicht sollte er doch lieber versuchen zu schlafen.

»Was zeichnest du?«, fragte Lu so nah an seinem Ohr, dass er zurückschreckte. Sie beugte sich über die Armlehne zwischen ihnen und musterte die Skizze.

Zac zuckte verlegen die Schultern, und seine Wangen wurden heiß. Hastig blätterte er zu einer leeren Seite. »Nichts. Nur dummes Zeug. Und es ist noch nicht fertig.«

Lu verzog beleidigt das Gesicht. »Entschuldigung, dass ich gefragt habe«, knurrte sie, drehte sich wieder zum Fenster und zog die Knie an die Brust.

Zac biss sich auf die Lippe. Er konnte sich nicht erinnern, wann sie sich das letzte Mal für seine Zeichnungen interessiert hatte. Er konnte sich auch nicht erinnern, wann sie sich das letzte Mal ganz normal unterhalten hatten, ohne zu streiten. Aber es ging ihnen beiden schlecht, und es hatte keinen Zweck, alles noch schlimmer zu machen.

Zögernd blätterte er zu der Seite zurück. Unter den Titel DIEWILDLAND-SAGA hatte er ein Mädchen gezeichnet, das auf einem Einhorn ritt und ein feuriges Schwert schwenkte. Das Mädchen war ziemlich gut gelungen, fand er. Vielleicht fiel Lu der Drache gar nicht auf. »Es ist eine Graphic Novel«, erklärte er. »Mum und ich haben daran gearbeitet, bevor sie …« Er schluckte. »Sie handelt von den Geschichten, die sie uns früher immer erzählt hat – die über die Wildlands, weißt du noch? Mit den Drachen und Einhörnern und Meerjungfrauen –«

»Ich erinnere mich«, unterbrach Lu ihn scharf und presste die Stirn ans Fenster. »Du bist nicht der Einzige, der Zeit mit ihr verbracht hat.«

Irgendetwas in ihm schrumpelte zusammen wie ein kaputter Luftballon, und er starrte auf den Klapptisch vor sich. Sein Leben lang hatte er Lu bei Dingen zuschauen müssen, die er nicht tun konnte. Mit den Nachbarskindern auf der Straße spielen. Hunde streicheln. Essen, was er wollte. Dieser Comic, den er gemeinsam mit ihrer Mutter entworfen hatte, war das Einzige, was er hatte und Lu nicht. Das Einzige.

»Vielleicht überlegt Dad es sich ja doch noch anders, wenn wir bei Tante Merle sind«, sagte er leise und spielte mit seinem Bleistift.

Lu schnaubte, noch immer zum Fenster gewandt, und er konnte geradezu hören, wie sie die Augen verdrehte. »Na klar. Und dann regnet es Schokolade.«

Zac warf einen Blick über die Schulter, um sich zu vergewissern, dass ihr Vater wirklich schlief. »Es könnte doch sein, oder nicht? Wenn ich dort eine allergische Reaktion habe, kann ich nicht bleiben. Alte Frauen haben jede Menge Katzen und Blumen und Staub in ihren Häusern.«

Lu schwieg. Nach ein paar Sekunden drehte sie den Kopf und sah ihren Bruder mit großen Augen an. »Meinst du, das würde klappen?«

Er öffnete den Mund, doch es kam nichts heraus. So hatte sie ihn nicht mehr angesehen, seit sie klein gewesen waren – als wäre er ihr Verbündeter, und nicht jemand, der sie verpfeifen könnte –, und er spürte ein kleines Kribbeln im Bauch. »Ich muss einfach einen schweren Asthmaanfall bekommen, dann nimmt Dad uns wieder mit nach Hause«, flüsterte er.

Ihre Augen leuchteten auf, und sie beugte sich zu ihm und senkte ebenfalls die Stimme. »Du musst ja nicht wirklich einen Anfall haben, aber …«

»Ich könnte dafür sorgen«, sagte er langsam, und in seinem Kopf überschlugen sich die Möglichkeiten. »Wenn du willst.«

Sie zögerte. »Nicht so schlimm, dass du ins Krankenhaus musst«, sagte sie dann entschieden. »Gerade schlimm genug, um Dad zu überzeugen, dass du nicht bleiben kannst. Glaubst du, das kriegst du hin?«

Er dachte nach. Er hatte noch nie absichtlich einen Anfall bekommen, und schon der Gedanke daran fühlte sich wie ein Verrat an seiner Mutter an. Aber es war wichtig. Sie würde es verstehen, dachte er. Sie würde wollen, dass ihre Familie zusammenblieb. »Ja, ich denke, das kriege ich hin.«

Zum ersten Mal seit einem Monat sah er Lu lächeln. Oder zumindest verzogen sich ihre Mundwinkel zu einer Art Grimasse. »Dann können wir vielleicht wirklich wieder nach Hause«, sagte sie. »Es ist riskant, aber …«

»Ich schaffe das«, versprach er. Tief in seinem Inneren wusste er, dass es eine schreckliche Idee war, aber wenn es seine Schwester glücklich machte – wenn er wenigstens ein Mal Teil der Lösung statt Teil des Problems sein konnte –, war es das wert.

Sie rückte näher an ihn heran und betrachtete den Skizzenblock. »Genau so habe ich sie mir vorgestellt«, sagte sie leise. »Die Wildlands. Früher habe ich immer von den ganzen Wesen geträumt, von denen Mom uns erzählt hat.«

»Ich auch«, gestand Zac und fuhr mit der Bleistiftspitze die Drachenschnauze nach. »Ich träume immer noch davon. Ich träume, dass sie da ist und darauf wartet, dass wir sie finden.«

Lu schwieg einen Moment. »Ist das Mum?«, fragte sie schließlich und zeigte auf das Mädchen mit dem Feuerschwert.

»Das ist sie«, bestätigte er. Aus dem Augenwinkel meinte er zu sehen, dass seine Schwester sich eine Träne wegwischte.

Doch dann räusperte sie sich. »Der Drache hat einen zu großen Schwanz. Er sieht aus, als wäre er geschwollen.«

Zac presste die Lippen zusammen und starrte weiter das Mädchen auf dem Einhorn an. »Woher willst du das wissen? Hast du schon mal einen Drachen gesehen?«

»Du etwa?«, gab sie zurück, doch als er sie ansah, grinste sie. Zac nahm den Radierer und wandte sich wieder der Zeichnung zu. Er konnte nur hoffen, dass ihr Plan funktionierte und der Sommer nicht zu einer einzigen Katastrophe wurde.

Viertes Kapitel

Lu

Lu war aufgeregt, als das Flugzeug endlich landete.

Nicht, weil sie in London waren – auch wenn sie noch nie zuvor in England gewesen war. Obwohl ihre Mutter hier geboren und aufgewachsen war, hatte sie kein Interesse daran, länger zu bleiben, als es dauern würde, das nächste Flugzeug zurück zu nehmen. Sie war aufgeregt, weil Zac und sie einen Plan hatten. Sie war aufgeregt, weil immer noch eine Chance bestand, dass sie rechtzeitig zurückkäme und Sophia ihr verzeihen würde.

Als Lu ihr gesagt hatte, dass sie den Sommer in England verbringen würde, hatten Sophia und sie den schlimmsten Streit ihrer gesamten Freundschaft gehabt. Sophia hatte ihr vorgeworfen, sie wolle nach England reisen, bevor sie in Tränen aufgelöst davongerannt war, und Lu hatte sich wieder so einsam und verzweifelt gefühlt wie in den Tagen nach dem Tod ihrer Mutter. Sie wollte nichts anderes, als mit Sophia reden und sich vergewissern, dass sie immer noch ihre Freundin war – denn da war sie sich nicht mehr so sicher. Sie konnte den Gedanken nicht ertragen, sich den ganzen Sommer lang fragen zu müssen, ob sie ihre beste Freundin verloren hatte.

Sie folgte ihrem Vater und ihrem Bruder durch den Flughafen von Heathrow, durch lange Gänge und die endlose Schlange am Zoll, zu abgelenkt, um das geschäftige Treiben wahrzunehmen. Damit ihr Plan funktionierte, würde sie anfangen müssen, wieder mit ihrem Vater zu reden, dem sie in den letzten Tagen die kalte Schulter gezeigt hatte. Er schien es allerdings gar nicht bemerkt zu haben. Und wenn, dann schien es ihn nicht zu kümmern.

Ihre Mum hätte es gekümmert. Sie hätte Lu zu einer Portion Eis zu sich an den Küchentisch gerufen und darauf bestanden, dass sie die Sache ausdiskutierten. Ihr Dad dagegen war bis vor einem Monat so selten da gewesen, dass sie nie zuvor wirklich sauer auf ihn gewesen war. Sie war immer einfach froh gewesen, wenn er da war.

Während sie überlegte, was genau sie sagen sollte, um ihm klarzumachen, dass sie zurück nach Chicago mussten, erreichten sie den Abholbereich, wo Reisende von Freunden und Verwandten, bisweilen sogar von einem Chauffeur, in Empfang genommen wurden. Lu wollte an ihnen vorbeisteuern, als ihr Dad plötzlich stehen blieb.

»Das muss eure Großtante Merle sein«, sagte er und schob sie auf eine kleine, rundliche Frau mit dunklen, leicht angegrauten Locken zu. Sie hielt ein Schild hoch, auf dem Herzlich Willkommen, Zacharias und Tallulah! stand und das mit winzigen Blumen verziert war.

Lu warf Zac einen fragenden Blick zu. Warum holte Tante Merle sie vom Flughafen ab?

»Merle?«, sagte ihr Dad. »Ich bin Cal Hadley. Und das hier sind –«

»Meine Lieben! Ich warte schon so lange darauf, euch kennenzulernen!« Merle trat flink um ihren Dad herum, um Lu und Zac mitten in der Menschenmenge in die Arme zu schließen. Lu erstarrte. Auf der Beerdigung hatten eine Menge Verwandte sie umarmt, die sie noch nie im Leben getroffen hatten, doch Tante Merle war nicht dabei gewesen.

Als Tante Merle die Zwillinge endlich losließ, griff sie sofort nach ihren Händen, als fürchtete sie, die beiden könnten sich in Luft auflösen. Zu Lus Überraschung hatte ihre Tante Tränen in den dunklen Augen. »Du bist also Tallulah«, murmelte sie. »Du hast die Nase deiner Mutter, und ihre Wangenknochen. Und du, Zacharias …« Sie schüttelte den Kopf. »Du bist ihr wie aus dem Gesicht geschnitten.«

Lu sah Zac skeptisch an und versuchte, die Züge ihrer Mutter in seinem Gesicht zu entdecken, aber sie sah einfach nur Zac. Wellige dunkle Haare, braune Augen und einen mutlosen Blick, den ihre Mutter nie gehabt hatte. Lu war es doch, die ihre Sommersprossen geerbt hatte. Und die langen Beine.

Ihr Vater räusperte sich. »Die Zwillinge haben je einen Koffer, sie sind nicht schwer. Nur Kleidung. Alles andere haben sie im Rucksack. Du hast meine Nummer, die Liste mit Zacs Allergien, die Notfallnummern … brauchst du sonst noch etwas?«

»Nein, nein, wir werden wunderbar zurechtkommen«, zwitscherte Tante Merle und zog Lu und Zac neben sich. »Mach dir keine Sorgen. Wir werden einen herrlichen Sommer haben.«

Stopp. Stopp! »Kommst du denn nicht mit?«, fragte Lu erschrocken. Davon hing ihr Plan ab. »Du hast gesagt, dass du die ersten Tage bei uns bleibst.«

»Ich musste meinen Flug umbuchen«, erwiderte ihr Dad und wich ihrem Blick aus. »Sie brauchen mich bei der Arbeit.«

»Aber … wir brauchen dich auch«, sagte Zac leise. Es waren die ersten Worte, die er seit ihrem Gespräch im Flugzeug äußerte, und Lu sah ihn scharf an. Sie war überrascht, dass er klang, als wäre er den Tränen nahe.

Ihr Dad ging vor ihm in die Hocke. »Es tut mir leid, mein Großer. Ich muss zurück nach Chicago. Aber ich habe in nächster Zeit mehrere Bewerbungsgespräche«, fügte er hinzu, als wäre das eine großartige Neuigkeit. »Für Stellen, bei denen ich von zu Hause aus arbeiten kann, damit ich dir im Herbst mit der Schule helfen kann.«

Zacs Gesicht verzog sich verzweifelt, und er schlang die Arme um seinen Dad. »Ich will nicht hierbleiben«, murmelte er mit gedämpfter Stimme ins Hemd seines Vaters hinein. »Es macht mir nichts aus, allein zu Hause zu sein, wenn du und Lu unterwegs seid. Du musst dir überhaupt keine Sorgen um mich machen.«

Ihr Dad seufzte, und Lu wurde klar, dass Zacs Betteln keinen Sinn hatte. Der Kampf war verloren. Sie wusste selbst nicht, warum sie sich im Flugzeug überhaupt Hoffnungen gemacht hatte – es führte ja doch zu nichts.

»Wir werden ganz schnell wieder zusammen sein«, sagte ihr Dad, aber seine Worte klangen hohl, und sein Blick flackerte. »Und ich versuche, euch zu besuchen, wenn ich kann.«

Lu schnaubte. »Ganz bestimmt«, murmelte sie, doch er ging nicht darauf ein.

»B-bitte«, stammelte Zac. »Ich mache auch keine Probleme, i-ich schwöre.« Er schien um Atem zu ringen, und Lu öffnete automatisch die Vordertasche ihres Rucksacks und griff nach Zacs Asthmaspray, während die Wut auf ihren Dad immer größer wurde.

»Tut mir leid, mein Großer, aber du weißt, dass ich gehen muss.« Sanft löste er sich aus Zacs Umarmung, und obwohl Zac sich festklammerte, kam er nicht gegen seinen Vater an. Als ihr Bruder nach hinten stolperte, fing Lu ihn auf und drückte ihm das Asthmaspray in die Hand.

»Ruf wenigstens ab und zu mal an, damit wir wissen, dass du noch am Leben bist«, verlangte sie düster. Der Kiefer ihres Dads zuckte, und er sah zu Boden.

»Lu kennt Zacs Medikamente«, sagte er dann zu Tante Merle und ging mehrere Schritte zurück. »Wenn irgendetwas ist, ruf mich an. Ich bin manchmal schwer zu erreichen, vor allem unter der Woche, aber ich rufe zurück, so schnell ich kann.« Er zögerte, bevor er an Lu und Zac gewandt hinzufügte: »Ich hab euch lieb. Seid schön brav und macht keinen Ärger.«

Zac brachte nur einen erstickten Laut hervor, als ihr Vater sich abwandte, die Hände in die Taschen steckte und davonging. Lu drehte sich zu ihrem Bruder um und suchte nach Hinweisen auf einen Anfall. Doch obwohl sein Gesicht rot war, sein Atem mühsam ging und er Tränen in den Augen hatte, machte er keinen Gebrauch von seinem Asthmaspray. Er hatte keinen Anfall. Es kostete ihn nur alle Kraft, nicht schluchzend zusammenzubrechen.

Wütender, als sie je im Leben gewesen war, legte Lu ihrem Bruder einen Arm um die Schultern, und gemeinsam blickten sie ihrem Vater nach, der in der Menge verschwand, ohne sich auch nur ein einziges Mal zu ihnen umzudrehen.

Das war es dann also. Er ließ sie wirklich bei einer Wildfremden zurück. Am liebsten hätte sie Zac gesagt, dass ihr Dad seine Tränen nicht wert war, dass sie ohne ihn und seine Gefühlskälte besser dran waren. Doch sie umarmte ihn nur. Über seine Schulter hinweg fing sie Tante Merles besorgten Blick auf.

»Euer Vater liebt euch beide sehr«, raunte sie. »Daran hat sich nichts geändert.«

»Ach ja? Und warum will er uns dann loswerden?«, fauchte Lu.

»Er trauert«, sagte Tante Merle sanft. »Ihr alle trauert. Er hat seine Frau verloren und braucht Zeit, das ist alles. Wenn der Sommer vorbei ist, wird es euch allen besser gehen. Euch allen.« Sie strich Lu mit ihrer kühlen Hand über die Wange. »Du und Zacharias, ihr schafft das. Immerhin seid ihr zu zweit, und ihr sitzt im selben Boot. Solange ihr das nicht vergesst, wird alles gut.«

Tränen brannten in Lus Augen, doch sie würde nicht weinen. Nicht hier. Nicht so. Und schon gar nicht wegen ihres Dads. »Wir sind müde«, brachte sie mit einem Kloß im Hals heraus. »Wie lange dauert es bis zu dir nach Hause?«

»Wir werden gegen Mittag da sein, denke ich«, sagte ihre Tante. »Im Zug könnt ihr euch ausruhen.«

Merle hakte sie beide unter. Und obwohl Lu am liebsten geschrien und geweint hätte, folgte sie ihrer Tante erst zur Gepäckausgabe und dann weiter, an einen Ort, der für die nächsten drei Monate ihr Zuhause sein sollte.

Fünftes Kapitel

Zac

Zac konnte nicht glauben, dass er weinte.

Doch, eigentlich schon – er hatte den Augenblick, in dem ihr Vater sie zurückließ, seit Tagen gefürchtet und vor Angst so unter Strom gestanden, dass er sich nicht mehr zusammenreißen konnte, als er ihn gehen sah. Er hatte gedacht, er würde mehr Zeit haben, um sich vorzubereiten. Wer konnte auch erwarten, dass ihr Vater bei der erstbesten Gelegenheit wie eine Rakete abzischen würde, ohne sich richtig von ihnen zu verabschieden?

Aber das Schlimmste war Lu. Dass sie ihn so bemutterte, dass sie ihn umarmte, wie sie es zuletzt getan hatte, als sie kleine Kinder gewesen waren und tatsächlich noch etwas gemeinsam hatten – dadurch fühlte er sich noch jämmerlicher als ohnehin schon.

Die Fahrt zu Tante Merles Haus war quälend lang. Nachdem sie dem beengenden Gewimmel des Flughafens entronnen waren, mussten sie mehrmals die Subway wechseln und dann drei Stunden mit dem Zug über Land fahren, bevor sie sich endlich in ein Taxi quetschten, das sie über kurvige Straßen ins Herz des Lake Districts fuhr. Doch trotz seiner Erschöpfung musste Zac sich eingestehen, dass die Aussicht auf die grünen, sonnenbeschienenen Berge, die dunklen Täler und die klaren Seen ziemlich beeindruckend war. Er hatte nicht gewusst, dass eine solche Landschaft außerhalb von Märchen existierte.