9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: ROWOHLT E-Book

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

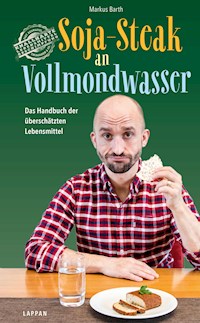

Dein Handy wird immer klüger. Aber vielleicht nur im Vergleich mit dir? Was für großartige Zeiten! Überall Smartphones, Einrichtungs-Shows, Wellness-Tees. Für jedes Problem gibt es ein Internetportal, deine Jogging-Klamotten rennen fast von alleine, und beim Reden und Schreiben hilft Bastian Sick. Also alles super? Bestimmt. Aber bevor Markus Barth beruhigt die Füße hochlegt, hätte er noch ein paar Fragen: Warum haben die Versender von Spam unsere E-Mail-Adressen, aber kein Rechtschreibprogramm? Ist es okay, Fleisch von glücklichen Tieren zu essen, oder sollte man lieber die unglücklichen schlachten? Und warum fühlt sich dieses rundum verbesserte Leben 2.0 so gar nicht besser an als das Leben zuvor? «Brillante Stand-up-Comedy zum Lesen! ... Ich hab mich weggeschmissen!» (Tommy Jaud)

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 185

Veröffentlichungsjahr: 2011

Ähnliche

Markus Barth

Der Genitiv ist dem Streber sein Sex

und andere Erkenntnisse aus meinem Leben 2.0

Rowohlt Digitalbuch

Inhaltsübersicht

Für meine Eltern

Ist das so, oder ist es vielleicht viel leichter?

(Wir sind Helden)

Das Leben ist ein Ponyhof.

Aber mit angeschlossener Pferdemetzgerei.

(UnbekannterICE-Nachbar)

VORWORT

Erkenntnis Nummer eins: Mein Leben kommt hervorragend ohne mich zurecht. Die Miete wird automatisch abgebucht, Zeitschriften-Abos verlängern sich von alleine, mein Festplattenrecorder nimmt jede Folge «Boston Legal» auf – alles ohne mich. Und jedes Jahr erfindet Apple ein neues Gerät, das eine der letzten Funktionen, die ich noch hatte (Karten lesen, Zugverbindungen finden, Musikstücke erkennen) automatisiert. Das ist es dann wohl, das Leben 2.0 – mein Leben ohne mich.

Nicht mal, wenn irgendwas schiefläuft, werde ich noch gebraucht. Wenn zum Beispiel der Internetzugang in meiner Wohnung nicht funktioniert und ich ergebnislos an allen Kabeln rüttle, alle Stecker aus- und wieder einstecke und den Rechner drei Mal neu starte, blinken mich mein Modem und mein Router gelangweilt an, als wollten sie sagen: «Das ist sehr süß von dir, aber ganz ehrlich: Du störst hier eher. Geh doch lieber draußen spielen, ja?»

Deswegen sitze ich seit Wochen in meinem Campingbus an der Ostsee und schreibe an diesem Buch über meine Welt zwischen Biomarkt und App Store. Eine Art «Handbuch des modernen Großstadtlebens – mit 1000 tollen Tipps zur souveränen Gegenwartsbewältigung». Nur ohne die Tipps. Wenn ich die hätte, säße ich ja nicht hier.

In dem Campingbus dagegen gibt es exakt 10 Knöpfe, die alle jeweils genau eine Funktion haben: Wenn ich die Wasserpumpe anstelle, kommt Wasser, wenn ich die Heizung aufdrehe, wird’s warm, wenn ich sie wieder abstelle, wird’s kalt – und ich darf ganz allein entscheiden, wann das alles passiert. Camping ist quasi eine Beschäftigungsmaßnahme für Großstadt-Idioten, die von Apple, selbstreinigenden Backöfen und wartungsfreien Pflanzenbewässerungssystemen outgesourct wurden.

Bin mal gespannt, ob mein Leben irgendwann anruft und sagt: «Mensch, kannste nicht mal vorbeikommen? Hier geht’s drunter und drüber ohne dich.» Aber ganz ehrlich: Drauf wetten würd’ ich nicht.

UNTER KIRMES-PONYS

Der Sportstudent im weißen Polohemd schaute zwei Minuten auf den Computer-Ausdruck in seiner Hand, zog grübelnd die Stirn in Falten und sagte dann zu mir: «Dein PVM-Wert beträgt 24.» Er reichte mir den Zettel, und ich las, was darauf stand. Es war nur ein Satz: «Ihr PVM-Wert beträgt 24.» Eigentlich wollte ich fragen, warum er dazu so lange auf den Ausdruck hatte starren müssen, ich brachte aber nur ein erschöpftes «Aha» heraus.

Ich hatte mir nämlich zuvor 30 Minuten lang auf einem Trimm-dich-Rad im Hinterzimmer meines neuen Fitness-Studios einen Wolf gestrampelt. Das Ganze nannte sich «Einstufungstest», und das muskelbefüllte Polohemd hatte mir dazu eine Elektrode ans Ohr geknipst und eine an den Finger und mich dann mit «Hopphopp, nicht einschlafen!» angefeuert und anderen Sätzen, die ich seit dem Achte-Klasse-Zirkeltraining nicht mehr gehört hatte. Während der gesamten Zeit auf dem Rad hatte ich auf den großen Schriftzug an der Wand gestarrt: FEELING HEALTHY. FEELINGGOOD. Das war der Slogan des Studios, in dem ich gerade einen Vertrag unterschrieben hatte. Eine halbe Stunde lang dachte ich mir: Was für ein Zynismus! Wenn ich mich «healthy» und «good» fühlen würde, müsste ich nicht ins Fitness-Studio rennen, meinen PVM-Wert messen und mich von Sportstudenten demütigen lassen, sondern würde mit nacktem Oberkörper am Baggersee liegen. Viagra wirbt ja auch nicht mit dem Slogan FEELING HORNY. FEELING HARD.

Der Student nahm ein Clipboard und ging zur Tür: «Dann stellen wir dir jetzt mal einen Trainingsplan zusammen.»

«Moment», sagte ich, weil ich allmählich wieder Luft bekam. «Jetzt lass uns doch erst mal über meinen PVM-Wert reden. 24 – ist das gut?»

Er blieb an der Tür stehen und zuckte die Schulter. «Besser als 25.»

«Aha», sagte ich wieder. «Was heißt PVM überhaupt?»

Er zuckte wieder die Schulter: «Is halt so ’n Fitness-Test. Was es genau heißt, müsste ich nachschauen. Hat außer dir noch keinen interessiert.» Der Vorwurf in seiner Stimme war nicht zu überhören.

«Okay, dann sag mir wenigstens, was du für einen PVM hast.»

«Seh ich aus, als müsste ich so ’nen Test machen?», lachte er, und wie zum Beweis hüpften seine Brustmuskeln fröhlich auf und ab.

Bei dem anschließenden Rundgang durch das Studio habe ich fünf wertvolle Lektionen fürs Leben gelernt:

Geräte-Training ist exakt so langweilig, wie es aussieht. Hoch, runter, hoch, runter. Kein Wunder, dass Menschen, die an Geräten trainieren, immer gucken wie Kirmes-Ponys, die seit acht Stunden schreiende Kinder im Kreis herumtragen.

Fitness-Kurse sind zwar abwechslungsreicher als das Training an den Maschinen, stellen die eigene Würde aber auf eine harte Probe. Wer schon mal mit einer Langhantel auf den Schultern in einem Body-Pump-Kurs stand, zu DJ BoBos Begleitmusik Kniebeugen gemacht hat und sich dabei leise singen hörte: «We can make it a better place, if we praaaaayyyyy for freedom!», der weiß, was ich meine.

Die peinlichsten Übungen müssen immer alle sehen können. Deswegen wurden in meinem Fitness-Studio die Problemzonen-Stepper direkt vor eine riesige Fensterfront gestellt. Von der vierspurigen Straße und der Stadtbahn-Haltestelle davor hat man jetzt rund um die Uhr einen unverstellten Blick auf mindestens fünf ausgestreckte Problemzonen-Hintern, die rhythmisch von links nach rechts wobbeln.

Pissoirs, in denen mittig kleine Kerzen eingraviert sind, damit niemand danebenpinkelt, sieht man mittlerweile überall. Aber nur in meinem Fitness-Studio habe ich Männer gesehen, die an diesen Pissoirs stehen, angestrengt auf die Kerze pinkeln und dabei murmeln: «Geh aus, du Sau!»

Die fünfte Lektion lernte ich erst nach dem Rundgang. Als mein Trainer nämlich sagte: «Und, noch Fragen?», antwortete ich: «Japp. Wann genau kann ich den Vertrag eigentlich wieder auflösen?»

Er lachte, seine gutgelaunten Brustmuskeln hüpften nochmal auf und ab wie zwei Kinder auf einem Garten-Trampolin, und dann ließ er mich stehen. Dabei war es mir vollkommen ernst; ich wollte sofort wieder raus.

Aber das war eben Lektion Nummer fünf: Fitness-Verträge sind unkündbar. Wer jemals versucht hat, eine Studio-Mitgliedschaft wieder aufzulösen, weiß, wie Faust sich gefühlt haben muss, als er sich das mit dem Seele-Verkaufen nochmal anders überlegt hat. Urplötzlich tauchen Verlängerungs-Klauseln auf, die man überlesen hat und die einen zu Beitragszahlungen weit über das eigene Ableben hinaus verpflichten. Und wenn man sich mit allem abgefunden hat, holt der Studio-Betreiber noch ein Bügeleisen hervor, geht damit über den Vertrag und sagt: «Moment! Warten Sie erst mal ab, was ich hier in meiner geheimen Zitronensaft-Schrift hingeschrieben habe!»

Und so bin ich seit diesem lehrreichen Tag vor vier Jahren Mitglied im Fitness-Studio. Und das, ohne da je hinzugehen. Ich sehe mich eher als Fördermitglied: Ich greife nicht aktiv ins Geschehen ein, beobachte aber die Entwicklung des Studios wohlwollend und freue mich, dass durch meine regelmäßig gezahlten Beiträge die tapferen Kirmes-Ponys immer an den neuesten Geräten trainieren und dabei die neueste DJ-BoBo-CD hören können. Angeblich sind in den Pissoirs mittlerweile keine Kerzen mehr, sondern kleine Tore, an deren oberer Latte ein Ball baumelt, den man in das Tor pinkeln kann. Da war mein Geld doch gut angelegt.

Besonders «healthy» fühl ich mich dadurch natürlich nicht. Aber wahnsinnig «good»!

TOT, ABER GLÜCKLICH

«War das Lamm denn glücklich?», fragt mich mein Freund Sebastian, und mir wird mal wieder bewusst, dass Grillen eine echt knifflige Angelegenheit geworden ist.

Ich habe ihm gerade ein Lammkotelett auf den Teller gelegt, astreines Fleisch, mit Kräutern und Olivenöl mariniert und rosa gebraten. Trotzdem schaut er es an, als wär’s ein Affenhirn zum Auslöffeln.

«Wie meinst du das?», frage ich ihn.

«Ich versuche, nur Fleisch von glücklichen Tieren zu essen. Ohne Käfighaltung, Tiertransporte und so. Also: War das Lamm glücklich?»

«Ähm, ich weiß es ehrlich gesagt nicht», antworte ich wahrheitsgemäß. «Das Lamm und ich, wir kennen uns noch nicht so lange. Ich habe es quasi erst in Kotelettform kennengelernt.»

Sebastian schaut kritisch, sagt dann aber: «Na ja, du hast ja gesagt, es ist vom Biomarkt. Dann sollte es eigentlich glücklich gewesen sein.»

Er nimmt sein Messer, und ich stimme ihm erleichtert zu: «Genau.» Dann, etwas leiser: «Also zumindest, bis die Sache mit der Schlachtung kam. Da war’s vermutlich vorbei mit der guten Laune.»

Ich bereue meinen Satz sofort, denn Sebastian legt das Messer wieder weg: «Hast du den Verkäufer gefragt, wie es aufgewachsen ist?»

«Was soll ich ihn denn fragen?», sage ich, mittlerweile etwas gereizt. «‹Hören Sie mal, das Lamm da, war das ein fröhliches Tier, oder ist es eher so auf der Weide rumgemöppert und hat sich ab und zu Johanniskrautdragees eingeworfen?› »

Sebastian runzelt die Stirn und legt das Lammkotelett zurück auf die Fleischplatte. «Ich glaube, ich würde das lieber nicht essen. Mach doch mal die Forellen auf den Grill, die ich mitgebracht habe.»

«Woher weißt du denn, dass die glücklich waren?», frage ich.

«Die hat mein Vater selbst gefangen», sagt er. «Aus einem Bach in seiner Umgebung. Die hatten ein absolutes Traumleben in der Natur, waren nie in Gefangenschaft und wurden nicht gequält.»

Jetzt runzle ich die Stirn: «Aber – wenn dein Vater die Forellen nicht umgebracht hätte, würden sie jetzt immer noch fröhlich durch den Bach schwimmen. Ist es nicht viel grausamer, das Leben von glücklichen Tieren zu beenden als das von unglücklichen?»

Sebastian schweigt einen Moment. Dann schiebt er seinen Teller weg: «Ich bin satt.»

Der Abend war gelaufen, und ich stand als gefühlloser Tier-Verächter da. Dabei stimmt das gar nicht. Ich liebe Tiere, ich respektiere Tiere, einige meiner besten Freunde sind Tiere! Okay, ich gebe zu, dass ich jede Wespe, die durch meine Wohnung fliegt, sofort erschlage. Wespen sind für mich keine Tiere, sondern Terroristen. Über Selbstmordattentäter stülpt man ja auch kein Glas und trägt sie nach draußen. Aber ansonsten: «I love animals, olé, olé!»

Deswegen verstehe ich auch jeden, der Tiere schützen will. Ich habe auch nichts gegen Vegetarier. Vegetarier sind super, ich bin selbst mit einem zusammen. Das kann ich nur empfehlen, gerade Fleischessern, denn es hat den großen Vorteil, dass man im Restaurant immer die Speckwürfel aus dem Kartoffelsalat des Partners bekommt. Ich war sogar selbst mal Vegetarier. Meine Eltern hatten nämlich, als ich vierzehn war, einen toten Stallhasen geschenkt bekommen. Mein Vater musste ihn allerdings noch zerlegen, und ich kam genau in dem Moment in die Küche, als er mit einem Beil den Kopf abschlug und das gehäutete Hasen-Haupt blutsprotzend in die Spüle fiel. Danach habe ich mir geschworen, nie wieder Fleisch zu essen. Abends gab es dann Kartoffelsalat mit Speck, und ich war zurück im Club der Fleisch-Fans. Aber in den vier Stunden dazwischen: kein Stück totes Tier!

Sogar Veganer, also Menschen, die auch keine Milch und keine Eier zu sich nehmen, finde ich dufte. Auch wenn ich die Erfahrung gemacht habe, dass der vollständige Verzicht auf tierische Produkte überraschend oft mit einem vollständigen Verzicht auf gute Laune einhergeht.

Aber jemand, der nur Fleisch von «glücklichen Tieren» isst – das hat mich überfordert. Vor allem, weil ich wirklich nicht weiß, woran man das Glück eines Tieres messen soll. Und weil ich die Vorstellung ein bisschen pervers finde, dass zwei Kopfschlächter mit einem Bolzenschussgerät vor einer gutgelaunten Sau mit Partyhütchen stehen und sagen: «Ach guck mal, die ist gut drauf, die knallen wir ab!»

Wenn Sebastian es ernst meinen würde, dürfte er doch nur noch Fleisch von Tieren essen, die ihr ganzes Leben auf einem Wellness-Bauernhof mit Morast-Whirlpool und Huf-Massage verbracht haben und dann an Altersschwäche gestorben sind. Die waren wenigstens bis zum Schluss glücklich. Aber finde mal ein altersschwaches Lamm! Vielleicht muss man da auf suizidgefährdete Exemplare zurückgreifen, die freiwillig aus dem Leben scheiden und vorher noch eine Art Organspendeausweis ausfüllen, welche Fleischstücke ihnen entnommen werden dürfen. Obwohl – wenn sie an Selbstmord denken, sind sie ja wieder nicht glücklich. Es ist ein Teufelskreis!

Mein Lieblingsbeispiel für Tierschutz, der mich nicht wirklich überzeugt, stammt aber aus einer Kölner Boulevardzeitung. In einem großen Artikel über Schnecken im Salatbeet und wie man diese richtig entsorgt, empfahl dort ein Garten-Fachmann: «Auf keinen Fall sollten Sie abgelesene Schnecken in eine Plastiktüte stecken und in den Müll werfen. Sie ersticken so qualvoll.» So weit alles klar, doch dann kam sein Experten-Tipp: «Überbrühen Sie sie stattdessen lieber mit kochendem Wasser.»

Genau. Viel besser. Aber fragen Sie die Schnecken vorher, ob sie glücklich waren!

DER GENITIV IST DEM STREBER SEIN SEX

Ich saß auf einer Parkbank und kaute an einem Apfel herum. Neben mir saß eine Frau und las ein Buch. «Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod» von Bastian Sick. Als ich fertig war mit meinem Apfel, deutete sie auf den Rest und sagte: «Entschuldigung, darf ich Sie mal was fragen? Wie nennen Sie denn das, was vom Apfel übrig bleibt?»

«Schnüffi», antwortete ich wie aus der Pistole geschossen.

Das war natürlich gelogen. Der Rest eines Apfels wurde bei uns zu Hause immer weggeschmissen und nie getauft.

Aber ich ahnte, dass ich der Frau damit eine Freude machen würde, und ich hatte recht.

«Tatsächlich?», fragte sie aufgeregt. «Ich lese nämlich gerade dieses Buch hier, und seitdem beschäftige ich mich mit sprachlichen Phänomenen.»

«Das ist ja interessant!», log ich schon zum zweiten Mal. Sprachliche Phänomene liegen auf meiner Liste der interessanten Dinge im Leben ein gutes Stück hinter europäischen Adelshäusern, Olli-Geissen-Sendungen und dem Liebesleben von Lothar Matthäus.

Wer früher in der Schule Weisheiten wie «Nein, das ist nicht dasselbe, das ist höchstens das Gleiche!» verkündete, galt als Streber und wurde verprügelt. Heute erntet man mit so einem Satz wohlwollendes Lächeln und ein: «Ah, das steht im dritten Band vom Sick, oder?» Früher war besser.

Aber ich wollte ja nur die Frau glücklich machen, und das schien zu klappen: «Bastian Sick hat auch mal so eine Liste mit umgangssprachlichen Bezeichnungen für den Rest eines Apfels gemacht», sagte sie, «aber ich glaube, Schnüffi war nicht dabei!»

«Na, dann sollten Sie ihm das mal schreiben!», entgegnete ich.

«Prima Idee!» Sie strahlte mich an und holte einen Notizblock und einen Stift aus ihrer Tasche.

Ich rückte ein Stück zu ihr: «Schnüffi heißt es übrigens nur bei kleinen Äpfeln. Bei größeren sagen wir Schniez.» Die Frau schrieb fleißig mit.

«Manchmal sagt man auch Schniezl, aber das ist regional bedingt», fuhr ich fort. «Außerdem kenne ich noch Brumsl, Knarz, Lummel und Spröck.» Ich hob den Finger: «Und aufgepasst bei Birnen! Da heißt es natürlich Röms – aber das wissen Sie ja bestimmt.»

Die Frau strahlte mich selig an: «Nein, das wusste ich nicht. Danke!» Sie wollte ihren Block gerade wegstecken, da stockte sie kurz. «Darf ich Sie vielleicht noch etwas fragen?» Ich nickte auffordernd.

«Wie nennen Sie denn den Anschnitt eines Brotes? Kipf? Knust? Oder Knörzl?»

Ich schüttelte den Kopf: «Günther!»

Dann diktierte ich ihr noch 48 weitere frei erfundene Spitznamen für Brotanschnitte.

Wenn Sie also demnächst in einer von Bastian Sicks Kolumnen lesen, dass im Unterfränkischen der Anschnitt eines Brotes auch «Frutzl» genannt wird, dann müssen Sie das nicht unbedingt glauben.

ALLERGIE-QUARTETT

Der moderne Mensch hat mindestens eine Allergie. Irgendetwas braucht man, das einen zum Husten, Niesen und Blau-Anlaufen bringt, sonst gehört man nicht zur Funky Crowd. Ohne Allergie kann man heutzutage eigentlich gar nicht mehr aus dem Haus. Mit Allergie natürlich auch nicht, zumindest wenn man Heuschnupfen hat, aber da muss man eben durch. Am besten ist, man hat irgendwas Ausgefallenes, Pollen kann ja jeder. Ein bisschen crazy sollte es schon sein, Kobalt-Nickel-Ionen vielleicht oder wenigstens eine Glutamat-Unverträglichkeit oder eine exotische Kreuzallergie wie «Apfel/Birke» oder «Physalis/Guave» – irgendwas, das eher nach einer neuen Bionade-Sorte klingt als nach einer Krankheit. Damit hat man auf jeder Party ein Gesprächsthema, kann bei Starbucks nach dem laktosefreien Frappuccino fragen und Dr.-Hauschka-Produkte kaufen, zehn Gramm für tausend Euro, weil: «Was anderes vertrag ich halt nicht.»

Und ich bin stolz, sagen zu können: Ich war von Anfang an dabei! Was mir bei Musikbands nur selten gelingt, kann ich hier bedenkenlos herauströten: Ich kannte die meisten Allergien schon, bevor sie berühmt wurden. Laktose-Intoleranz 1984 – ich war dabei! Ich hatte keinen Allergiepass, eher eine Allergie-Enzyklopädie: Dieses kleine blaue Heftchen war voller Klebezettel mit den unterschiedlichsten Reizstoffen. Ich hatte mehr von diesen Aufklebern als meine Mitschüler Panini-Bildchen. Hätte es ein Allergie-Quartett gegeben, ich hätte jedes Mal gewonnen. «Chlorhexidin-Sulfat – sticht!» Als viele Allergien noch gar nicht erforscht waren, riefen mich Ärzte aus aller Welt an und fragten: «Kann man eigentlich auf den und den Stoff allergisch sein?» Dann schaute ich in meinem Pass nach und sagte: «Kann man!», die Allergologen hauchten: «Faszinierend!», und legten wieder auf. Es war eine wilde Zeit.

Na gut, in Wahrheit war sie nicht ganz so wild. Tatsächlich waren Allergien damals noch gar nicht hip. Und Allergiker waren keine Funky Crowd, sondern eher verschleimte Loser. Das fing schon mit meinem Heuschnupfen an: Als ich sieben Jahre alt war, spielten meine Freunde mit mir am liebsten in einem Weizenfeld Verstecken. Da mussten sie nicht lange suchen, ich war da, wo alle zwei Sekunden geniest wurde. Irgendwann entschied dann meine Freundin Susi, dass wir das nicht mehr spielen sollten, denn, wie sie es ausdrückte: «Ich schlaf immer so schlecht, wenn ich den Markus mit seinen blutunterlaufenen Augen sehe!»

Es war, als wollte die Natur mir mitteilen: «Nimm’s nicht persönlich, aber ich kann dich nicht leiden. Such dir bitte ’nen anderen Planeten.» Da ich aber mit sieben keine Chance auf Teilnahme an einem Weltraumprogramm sah, bin ich einfach geblieben und musste jedes Jahr ertragen, dass Bäume, Büsche und Gräser mich mit Pollen bombardierten, bis meine Augen tränten, die Nase lief und ich – pünktlich zum Pubertätsbeginn – auch noch Neurodermitis bekam. Andere hatten ihren ersten Sex, ich hatte meinen ersten Ausschlag. Es gab Zeiten, da wünschte ich mir, ich hätte einfach ’ne ganz normale Akne. Pickel im Gesicht, das signalisierte Erwachsenwerden, Hormonüberschuss und sexuelles Erwachen. Rote Ekzeme am Hals sahen einfach scheiße aus. Vor allem wollte ich auch mal Clearasil benutzen dürfen, denn erst Clearasil und Bier machen einen Jungen zum Mann. Ich habe mir sogar mal eine Probepackung Anti-Pickel-Creme aus der Bravo ins Gesicht geschmiert. Dabei hatte ich keinen einzigen Pickel. Zumindest bis dahin. Danach sah mein Gesicht vier Tage lang aus wie ein zertrampeltes Erdbeerfeld, weil ich offensichtlich auf einen der Inhaltsstoffe allergisch reagierte.

Da war ich sechzehn. Und weil die Sommerferien gerade begonnen hatten und ich auch mal an einem Baggersee liegen wollte, ohne dass kleine Kinder weinend wegrennen und Mütter das Strandtuch ein Stückchen wegziehen, machte ich meinen ersten Allergietest. Ich hatte gerade meine Öko-Phase mit braunen Camel-Lederschuhen und Salzkristall-Deostift und entschied mich deshalb für einen Naturheilkundler.

«Du solltest auf jeden Fall auf Zucker verzichten», riet der mir, während er das Ergebnis des Tests studierte.

Zuvor hatte er mich an eine Maschine mit sehr vielen Zeigern und bizarr geformten Behältern gesetzt und mir zwei Metallstäbe in die Hand gedrückt, die mit der Maschine verbunden waren. Meine Füße musste ich auf zwei Metallplatten stellen, dann machte das Gerät eine halbe Stunde in unterschiedlichen Tonhöhen «Uiiiiiii, uiiiiiii!». Das Ganze wirkte so wissenschaftlich wie die Steuerungsinstrumente in «Raumpatrouille Orion».

«Wie, auf Zucker verzichten?», fragte ich ihn.

«Du solltest keinen Zucker mehr essen. Isst du denn viel Zucker?»

«Nö, eigentlich nicht», sagte ich, «aber …»

«Na, dann wird dir der Verzicht ja nicht schwerfallen», unterbrach er mich, und das Beratungs-Gespräch war beendet.

Etwas verwirrt trottete ich aus der Praxis und ging zurück zu meinem Ferienjob, den ich kurz vorher angenommen hatte. In dem einzigen Unternehmen, das bei uns im Ort Ferienjobs anbot: der Zuckerfabrik.

Ich aß also keinen Zucker mehr und presste vier Wochen lang die Lippen zusammen, während ich im Fabrik-Silo mit einem Spaten Zucker-Reste von der Wand kratzte. Meine Allergie wurde dadurch weder besser noch schlechter. Aber ich war der mit Abstand beliebteste Ferienjobber, den es in der Zuckerfabrik je gab.

«Du hältst wenigstens die Fresse», sagte mein Vorarbeiter, «aber wenn ich deine blutunterlaufenen Augen seh, krieg ich schlechte Träume!»

Da ich mittlerweile auch außerhalb der Pollensaison aussah wie ein Grottenolm mit Ausschlag, machte ich kurz vor dem Abitur Allergietest Nummer zwei. Ich saß im Behandlungszimmer meines Hausarztes auf einer Liege, und eine Arzthelferin trug mit einer Pipette 20 verschiedene Allergene auf meinem Rücken auf. Dann griff sie zu einer Nadel und fing an, meine Haut unter den Proben anzuritzen, damit die Allergene eindringen konnten. Ritz! Zwick! Piks! 20 Mal. Bei Nummer 14 bekam ich Schwindelgefühle. Bei Nummer 18 Mordgedanken. Zehn Minuten später schaute sich der Arzt meinen Rücken an und schrie: «Gütiger Himmel!» (Dieser Ausruf rangiert übrigens, liebe Ärzte, unter den Sätzen, die man von euch lieber nicht hören möchte, ziemlich weit vorne. Direkt gefolgt von: «Ach du liebe Zeit», «Wie sehen Sie denn aus?» und «Ups, vergessen Sie das mit der Chemo – ich hatte die falsche Behandlungskarte!»)

«Sie sind ja gegen alles allergisch!», rief der Arzt.

«Wie kommen Sie darauf?», fragte ich.

«Na, gucken Sie sich mal Ihren Rücken an – alles rot!», sagte er und hielt mir einen Spiegel hin.

«Ja, natürlich», sagte ich, «die Höllenbraut von Arzthelferin hat gerade 20 Mal da reingepikst!»

Er winkte ab: «Ach, das hat damit gar nichts zu tun. Das sind eindeutig die Allergene!»