6,99 €

Mehr erfahren.

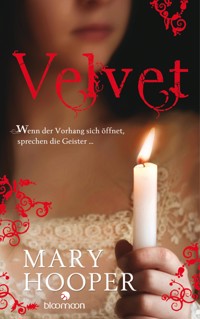

- Herausgeber: cbt

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Sprache: Deutsch

England 1914: Poppy Pearson ist jung, schön und clever – aber ihr Weg scheint vorgezeichnet, als Zimmermädchen auf dem Landsitz der reichen Adelsfamilie De Vere. Bis sich die Ereignisse überschlagen: Der erste Weltkrieg erschüttert die Nation, und Poppy verliebt sich ausgerechnet in Freddie, den jüngsten Sohn der De Veres. Als Freddie an die Front muss, meldet sich Poppy zum Hilfsdienst im Krankenhaus. Ihre einzige Hoffnung: Freddie wiederzusehen!

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 325

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

DIE AUTORIN

Foto: ©Bloomsbury Publishing Plc

Mary Hooper wuchs im Südwesten Londons auf. Mit fünfzehn Jahren brach sie die Schule ab und arbeitete einige Zeit als Sekretärin. Viel später erst graduierte sie im Fach Englisch und begann, Kurzgeschichten und Zeitschriftenartikel zu schreiben. Mittlerweile zählt Mary Hooper zu den renommiertesten Jugendbuchautorinnen Englands.

Von der Autorin ist außerdem erschienen:

Totenmädchen (40072)

Mary Hooper

DergestohleneKuss

Aus dem Englischen von Mareike Weber

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

1. Auflage

Deutsche Erstausgabe Juli 2016

© Mary Hooper 2014

This translation of Poppy is published by cbt Verlag

by arrangement with Bloomsbury Publishing Plc.

© 2016 für die deutschsprachige Ausgabe cbt

Kinder- und Jugendbuchverlag

in der Verlagsgruppe Random House GmbH,

Neumarkter Str. 28, 81673 München

Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten

Aus dem Englischen von Mareike Weber

Lektorat: Christina Neiske

Umschlaggestaltung: * zeichenpool, München

Umschlagmotive: Nina Masic/Trevillion Images

MI ∙ Herstellung: AnG

Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling

ISBN: 978-3-641-16283-2V001

www.cbt-buecher.de

Für meinen Onkel Reg (Hewett), Kriegsdienstverweigerer im Zweiten Weltkrieg

Kapitel

Eins

Poppy saß kerzengerade auf einem der unbequemen geschnitzten Holzstühle im blauen Salon. Molly, das andere Dienstmädchen von Airey House in der Ortschaft Mayfield, saß ihr gegenüber und wirkte ebenso fehl am Platze. Die beiden waren damit beschäftigt, Wolle aufzuwickeln: Poppy hatte die Arme ausgestreckt und die Wollfäden zwischen den Händen aufgespannt; Molly wickelte sie zu einem Wollknäuel auf, von rechts nach links und wieder zurück. Von Zeit zu Zeit warf sie Poppy einen vielsagenden Blick zu, und diese musste jedes Mal schnell wegsehen, um nicht loszuprusten.

Um sie herum saßen die Damen des Fürsorgevereins von Mayfield in ihren bequemen Sesseln und waren eifrig damit beschäftigt, Sturmmützen, Handschuhe, Socken und dicke Schals für die Jungs an der Front zu stricken. Da Poppy und Molly nur gerade Strickmuster zustande brachten – und man bei allen Kleidungsstücken, abgesehen von Schals, um die Ecke stricken musste –, hatte Mrs Violet de Vere, die Matriarchin von Airey House, ihre beiden Dienstmädchen lieber damit beauftragt, die langen, verworrenen Fäden zu Wollknäueln aufzuwickeln. Die Damen vom Fürsorgeverein fühlten sich etwas unbehaglich, mit Bediensteten zusammenzusitzen, da sie dann nicht so offen sprechen konnten, wie sie es vielleicht gewollt hätten. Doch Mrs de Vere hatte begriffen, dass die Zeiten sich änderten, und präsentierte sich gerne als moderne Arbeitgeberin. Dadurch, dass sie Poppy und Molly miteinbezog, hatte sie außerdem sichergestellt, dass alle die Kriegsanstrengungen unterstützten. Und das war das Entscheidende.

Die Damen klapperten weiter mit ihren Stricknadeln und Poppy und Molly wickelten weiter ihre Wollknäuel. Poppy dachte an all die Dinge, die sie tun könnte, statt hier unter den wachsamen Augen der Fürsorgedamen zu sitzen – und an all die Pflichten, die sie an diesem Nachmittag kaum würde aufholen können, denn eine Stunde war eine lange Unterbrechung im geschäftigen Tag eines Dienstmädchens.

Als ihre Zeit im Salon zu Ende war, hob Mrs de Vere die Augenbrauen und nickte Poppy zu. Das bedeutete, dass sie und Molly sich entfernen sollten, um ihre spitzenbesetzten Nachmittagsschürzen überzuziehen und mit Teekannen und Biskuitkuchen zurückzukommen. Sobald sie ihre gewohnten Rollen wieder eingenommen hatten, bedienten die beiden Mädchen die Damen schweigend und ehrerbietig und alle waren um einiges entspannter.

Während die Mädchen umhergingen und einschenkten, drehten sich die Gespräche der Damen natürlich um den Krieg. Weit davon entfernt, »zu Weihnachten längst zu Ende« zu sein, wie alle vorausgesagt hatten, eskalierte er auf unvorhergesehene Weise, ganz aktuell mit der Bombardierung von Scarborough und Umgebung, bei der es so viele Tote gegeben hatte. Die Damen wussten von etlichen mutigen jungen Männern, die Lord Kitcheners Aufruf gefolgt waren und sich zum Kriegsdienst gemeldet hatten, überzeugt, dass ihr Vaterland sie brauchte. Mrs Trevin-Jones hatte sogar einen Sohn, der an der Front kämpfte. Ihre Ansichten über den Krieg nahmen alle mit besonderem Respekt zu Kenntnis. Der junge Peter Trevin-Jones hatte zwar noch keine Orden bekommen, aber die Berichte von seinen Heldentaten legten nahe, dass dies nur eine Frage der Zeit sein würde.

»Der Sohn meiner Cousine, Gerald, hat einen Offiziersposten in der Kavallerie angenommen«, warf eine Dame ein, die genug von Peter gehört hatte. »Er saß schon im Alter von zwei Jahren auf dem Pferd, da haben wir auch nichts anderes erwartet.«

»Tja, mein Enkelsohn wollte sich verpflichten, aber sie haben ihn leider nicht genommen«, sagte eine andere Dame.

»Zu jung?«

»Zu jung? Ich glaube, das gibt es gar nicht«, kam die Antwort. »Man soll zwar über achtzehn sein, aber angeblich fragen sie nicht einmal nach einem Ausweis. Nein, er hat Senkfüße und hätte nicht richtig marschieren können. Er war ganz außer sich vor Wut.«

»Ich nehme an, seine Mutter war eher froh darüber …«, bemerkte eine andere Dame.

Doch das wurde heftig abgestritten. »Seine Mutter dachte, dass der Kampf für sein Vaterland einen Mann aus ihm machen würde. Es gibt doch wohl kaum eine ehrenhaftere Berufung für einen Jungen, oder?«

Darauf war zustimmendes Gemurmel zu hören, aber auch der ein oder andere Seufzer. Während sie die Porzellan-Teetassen füllte, fragte sich Poppy, ob ihr Bruder Billy sich vielleicht melden würde und wenn ja, ob der Krieg auch aus ihm einen Mann machen würde.

An Billy zu denken, machte Poppy immer ein wenig wütend, denn er hatte es immer noch nicht geschafft, eine anständige Arbeit zu finden. In ein Dienstverhältnis treten wollte er nicht (»vor den Lords und Ladys zu kriechen«, das war nicht seine Sache) und für Fabrikarbeit war er sich zu schade, aber er wollte auch keine Abendkurse besuchen, um irgendeine Qualifikation für etwas anderes zu erwerben. Sein Onkel hatte diskret seine Beziehungen spielen lassen, um ihm ein Vorstellungsgespräch für eine Bürotätigkeit zu verschaffen, aber Billy war schlecht gelaunt gewesen und hatte sich keine Mühe gegeben. Er kam zurück und sagte, der Bürovorsteher sei ein Wichtigtuer und er würde den Job nicht nehmen, selbst wenn er ein Angebot bekäme. Was nicht der Fall war.

Poppy hingegen hatte für die Familie de Vere gearbeitet, seit sie mit vierzehn die Schule verlassen hatte. Sie hatte ein Stipendium für ein College in der Nähe bekommen, aber da sie keinen Vater hatte und die College-Uniform und Bücher mehr kosteten, als ihre Mutter in einem Monat damit verdiente, Pappkartons zu falten, hatte sie es nicht annehmen können. In Airey House, dem Sitz der de Veres in Mayfield, gleich außerhalb von London, hatte Poppy in der Küche angefangen und war bald, da sie sich als tüchtig erwiesen hatte, zum Dienstmädchen befördert worden.

Mit silbernen Gabeln aßen die Damen ihren Biskuitkuchen, als die Tür zum Salon aufgerissen wurde und Mr Frederick de Vere, der jüngste der vier de-Vere-Sprösslinge, mit mürrischem Gesicht hereinkam. Er trug seine Jagdkluft – ein altes Tweed-Jackett, Knickerbocker und hohe Lederstiefel – und sah auf eine ziemlich fesche Art lotterhaft aus. Sein Erscheinen löste eine entzückte Aufregung unter den Damen der Runde aus, die jetzt noch aufrechter saßen und bei seinem Anblick nachsichtig lächelten. Poppy lächelte keinesfalls nachsichtig – sie fand, dass Master Freddie (wie er noch immer von den meisten Bediensteten genannt wurde) von seiner Mutter mit allzu großer Nachsicht behandelt und von seinem Vater verwöhnt wurde. Aber nun, das war das Los aller de-Vere-Sprösslinge.

»Freddie!«, rief Mrs de Vere, erfreut darüber, dass er gerade rechtzeitig gekommen war, um bewundert zu werden.

»Mutter.« Freddie sprach in einem bleiernen Ton, dann beugte er sich hinunter, um ihre gepuderte Wange zu küssen. »Es ist niemand in der Küche und ich bin am Verhungern.« Er richtete sich auf, fing Poppys Blick ein und zwinkerte ihr zu.

Hoppla. Poppys Herz machte einen Sprung. Schnell wandte sie sich ab und hoffte, dass sie nicht rot geworden war. Das war in letzter Zeit schon ein paar Mal passiert: Er hatte sie ohne erkennbaren Grund angelächelt oder ein komisches Gesicht gemacht. Sie konnte sich einfach nicht erklären, was das sollte.

Freddie fuhr sich mit der Hand durch das blonde, dichte Haar, das in seine Augen fiel. »Es sollte doch jemand da sein, um einem jungen Kerl ein bisschen kaltes Fleisch anzubieten, wenn er danach verlangt.«

»Aber natürlich, mein Schatz!«, rief seine Mutter. Ihr Blick – und der aller anderen Damen im Raum – fiel auf die zwei Dienstmädchen. »Nun, Poppy?«, fragte sie.

»Verzeihung, Ma’am, es ist niemand dort, weil die Köchin ihren freien Nachmittag hat«, erklärte Poppy.

Freddie strich sich das Haar aus der Stirn. »Ich bin wirklich am Verhungern …«

Wie schwer konnte es wohl sein, selbst einen Blick in die Speisekammer zu werfen?, fragte sich Poppy und wartete auf Anweisungen von Mrs de Vere.

»Ach, sei doch so gut und mach ihm schnell eine Kleinigkeit, Poppy«, sagte Mrs de Vere. Sie blickte lächelnd in die Runde. »Diese Jungs, wissen Sie! Ständig einen Bärenhunger!«

»Soll er nur ordentlich essen, solange es geht«, sagte Mrs Trevin-Jones verständnisvoll. »Peter lebt seit Monaten nur von Dosenfleisch und heißem Wasser.«

Poppy nahm eines der Tabletts und ging Richtung Tür. Freddie schoss voran, machte eine gespielte Verbeugung und hielt ihr die Tür auf.

»Und bitte keine Ochsenzunge, vielen Dank auch, Poppy«, rief er ihr durch den Flur nach. »Nur etwas Schweinshaxe und vielleicht ein paar Scheiben Roastbeef.«

Bevor die Tür sich schloss, hörte Poppy noch, wie eine der Damen Freddie fragte, was er denn für den Krieg zu tun gedenke. Eine harmlose Frage eigentlich, aber die meisten der anwesenden Damen hatten sich schon gewundert, dass die beiden de-Vere-Söhne noch zu Hause waren. Sie hatten beide gute Privatschulen besucht und Jasper, der Ältere, hatte in Oxford studiert, aber keiner von beiden hatte sich bisher gemeldet, um dem Vaterland zu dienen, und das, obwohl ihnen sicherlich Offiziersposten in einem renommierten Regiment offenstünden. Beide hatten sogar beantragt, vom Kriegsdienst befreit zu werden, da sie zu Hause gebraucht würden, um das Anwesen der de Veres zu verwalten.

Als Poppy nach unten kam, hängte Mrs Elkins, die Köchin der de Veres, gerade ihren Mantel auf. Sie drehte sich um und musterte Poppy, die ein finsteres Gesicht machte. »Oje, wer hat dich denn so verärgert?«

»Master Freddie!«, sagte Poppy.

»Doch nicht er schon wieder.«

»Er ist so … unverschämt!«

»Ach, so schlimm ist er nun auch wieder nicht«, sagte Mrs Elkins und setzte ihren Filzhut ab. »Er ist so aufgewachsen. Die Herrschaften befehlen und wir folgen. Und es schickt sich nicht, über einen der Familie so zu reden, Miss.«

»Er scheint zu glauben, dass wir alle dafür da sind, um …«

»Aber genau dafür sind wir ja auch da«, sagte Mrs Elkins. »Was sonst?« Von oben war das scheppernde Geräusch der Esszimmer-Klingel zu hören. »Ach, wer ist denn das nun? Gehst du mal schnell, meine Liebe?«

»Das ist er!«, sagte Poppy. »Ich wette, das ist er. Er ist ins Esszimmer gegangen.«

»Ich mach ein Tablett zurecht«, verkündete Mrs Elkins und begann den Korb auszupacken, mit dem sie hereingekommen war.

Die Klingel läutete noch einmal.

»Einen Moment nur!«, trällerte die Köchin, auch wenn sie natürlich oben niemand hören konnte. Die Klingel läutete noch zwei Mal und sie seufzte. »Lauf doch schnell hoch, Poppy. Sag, ich bin jeden Moment da.«

Poppy stöhnte. »Kann er nicht einfach …«

Mrs Elkins sah sie an und hob die Augenbrauen. Poppy ging.

Als sie in das große Esszimmer kam, in dem nur Freddie am Klingelzug stand, machte Poppy einen flüchtigen Knicks. Wenn er nur nicht ganz so gut aussehen würde, dachte sie. Wenn seine Haare nur nicht so fesch wären oder seine Augen so tiefbraun …

»Ja, Sir?«

»Ich wollte dich nur wissen lassen, dass ich hier bin, im Esszimmer.«

Ich bin ja nicht völlig dumm, hätte Poppy am liebsten gesagt, aber sie biss sich auf die Zunge. Sie zwang sich zu einem weiteren Knicks – dem flüchtigsten Knicks, der möglich war. »Ja, danke, Master Freddie.«

Er lächelte. »Einfach Freddie, das reicht.«

»Oh, na gut.« Überrascht und ziemlich verunsichert machte Poppy einen Schritt zur Tür. »Die Köchin ist zurück, und wenn Sie mir jetzt erlauben, wieder nach unten zu gehen, bringen wir Ihnen ein Tablett hoch.«

Sie würde Molly bitten, das zu tun, dachte sie, oder Mrs Elkins. Dieses Augenzwinkern und die Aufforderung, ihn Freddie zu nennen, hatten sie ganz durcheinandergebracht. Außerdem war es nicht angemessen für ihn, sie auf diese Weise zu necken. Das war ja fast, als ob er … aber nein, das war nun wirklich lächerlich.

Kapitel

Zwei

Stanley und Lily Pearson hatten nicht vorgehabt, sie nach einer roten Feldblume zu benennen. Sie wollten ihren Kindern schlichte Namen geben und hatten bereits beschlossen, dass ihr Baby Ann heißen würde, wenn es ein Mädchen wäre. Als es jedoch nach etlichen Stunden Wehen auf die Welt kam, rot im Gesicht und schreiend, mit ein paar flaumigen rötlichen Locken, rief die Hebamme: »Schaut euch dieses Baby an – rot wie eine Poppy, eine richtige Mohnblume!«, und der Name war haften geblieben. Ihre frühe karottenähnliche Haarfarbe war zu einem zarten Rosa-Blond geworden, aber Poppy hatte noch immer das typische Gesicht einer Rothaarigen, mit zarter, fast durchsichtiger Haut und grünen Augen. Sie war gerade mal ein Jahr vor Billy geboren, dann waren noch zwei weitere Mädchen in die Familie gekommen, Jane und Mary, und schließlich noch ein Junge, der nach ein paar Wochen starb.

Die de Veres hatten auch vier Kinder. Mrs de Vere war sehr ordnungsliebend und sah es als besondere Leistung an, zwei Kinder von jedem Geschlecht hervorgebracht zu haben: zuerst die Mädchen, dann die Jungen, mit einem fast exakten Abstand von zwei Jahren zwischen jedem von ihnen. Die Mädchen, Bonita und Susannah de Vere – langhaarig und zu der Zeit ziemlich stumpfsinnig –, waren mit sechzehn in die Londoner Gesellschaft eingeführt worden, mit einem Fotobericht in der Country Life erschienen und hatten den Queen-Charlotte-Ball besucht. Dort waren sie und andere hübsche, wohlerzogene Mädchen in weißen Kleidern herumgerauscht, in der Hoffnung, auf geeignete junge Männer zu treffen, die ihnen einen Heiratsantrag machen würden. Ganz wie es die Tradition erforderte, hatten sie vor einer riesigen weißen Torte geknickst, jeden Tanz getanzt, sich verliebt und kurze Zeit später geheiratet. Bonitas Ehemann war von Adel, doch Susannahs war reich, und beide Mädchen glaubten, das bessere Los gezogen zu haben. Sie hatten nicht viel mit ihrer Zeit anzufangen gewusst, bis der Krieg ausgebrochen war, doch nun arbeitete Bonita in der Verwaltung ihrer Gemeinde und half bei der Rekrutierung der jungen Männer, die sich zum Kriegsdienst melden wollten. Susannah, deren Mann ein Dutzend seiner Farmarbeiter an den Krieg verloren hatte, half mit einer Gruppe junger Frauen bei der Gründung der Women’s Land Army, einer Organisation, die dafür sorgte, dass genug Arbeiterinnen da waren, um beim Einbringen der Ernte die in den Krieg gezogenen Männer zu ersetzen. Beide Mädchen fanden die Arbeit außerhalb des Hauses überraschend belebend und waren plötzlich gar nicht mehr so stumpfsinnig.

Alle de Veres waren Weihnachten 1914 nach Airey House zurückgekehrt, auch wenn Mrs de Vere sich bewusst bemüht hatte, die Weihnachtstafel bescheiden zu halten, sodass diese sich nicht, wie in den Vorjahren, unter dem Gewicht von gefüllter Gans und Kapaun, Trifle und Crème Caramel bog. Rationierungen waren noch nicht eingeführt worden, doch Poppy und alle anderen wussten, dass es in Kriegszeiten nicht angemessen war, einen Esstisch mit Luxusspeisen zu beladen. So war auch der Weihnachtsbaum in der Eingangshalle (der aus dem eigenen Garten stammte) nur mit selbst gemachten Blumen aus Krepppapier und einigen kleinen Holzrotkehlchen geschmückt, die Freddie geschnitzt hatte. Anstelle von üppigem Plumpudding für die Adventszeit hatte Mrs Elkins Kuchen aus Brotresten gemacht und Suppen, die nicht nach viel schmeckten. Alle aßen ohne zu murren die Teller leer und hatten das Gefühl, damit irgendwie die Kriegsanstrengungen zu unterstützen.

Am Morgen des 26. Dezember wurden die Bediensteten der de Veres in den blauen Salon gerufen, um ihre Weihnachtsgeschenke zu erhalten und ein kleines Glas Sherry mit der Familie einzunehmen. Die Geschenke waren immer die gleichen: die männlichen Bediensteten bekamen eine kleine Flasche Whisky, die weiblichen ein Paar Lederhandschuhe. In diesem Jahr war es weniger Personal, denn die Haushälterin Mrs Reid war Busfahrerin geworden, einige junge Kammerdiener waren zum Militär gegangen und zwei der Dienstmädchen arbeiteten jetzt in einer Munitionsfabrik. Die Vorstellung eines Lebens außerhalb des de-Vere-Haushalts, die Idee, auf eigenen Füßen zu stehen und gleichzeitig einen kleinen Beitrag zum Krieg zu leisten, wurde für alle Bediensteten zunehmend attraktiv, zumal es inzwischen immer wahrscheinlicher wurde, dass der Krieg nicht so bald zu Ende sein würde.

Während sie ihrem Personal die Geschenke aushändigte, sprach Mrs de Vere von den Schwierigkeiten und Einschränkungen, mit denen die Familie in den letzten Monaten konfrontiert worden sei. Sie dankte den Bediensteten für ihre Loyalität und sagte, die Familie hoffe, sich auch im kommenden Jahr auf sie verlassen zu können, ob nun in Kriegs- oder Friedenszeiten.

Die Bediensteten murmelten zustimmend, tranken ihren Sherry aus und wandten sich zum Gehen, doch in diesem Moment stand Jasper de Vere auf und hob die Hand, um sie aufzuhalten. »Einen Moment noch, bitte.«

Alle blieben stehen.

Er machte eine ausholende Handbewegung. »Es gibt da etwas, das ich nicht nur meinen Eltern und meiner Familie, sondern auch Ihnen allen mitteilen möchte …«

Poppy wusste schon, was kommen würde, bevor er etwas gesagt hatte, allein durch den stolzen Tonfall, den er anschlug.

»Ich habe heute vom Kriegsministerium erfahren, dass sie so freundlich waren, mir einen Posten im Pionierkorps anzubieten. Mutter, Vater, ich werde meinem Vaterland dienen, und zwar als Leutnant in der britischen Armee.«

»Oh!« Mrs de Vere bekam ganz rote Wangen. »Oh, mein Liebling!«

Mr de Vere klopfte seinem Sohn auf die Schulter. »Alle Achtung«, sagte er. »Ich wär auch dabei, wenn sie mich nehmen würden!«

Die Bediensteten begannen zu klatschen. Der Einzige, fiel Poppy auf, der nicht besonders begeistert aussah, war Freddie. Und wie ihr schnell klar wurde, lag das nicht daran, dass er seinen Bruder vermissen würde. Es ließ ihn, der noch zu Hause saß und Rotkehlchen schnitzte, während sein Vaterland händeringend nach Rekruten suchte, ziemlich armselig aussehen. Andererseits würde er jetzt noch eine bessere Entschuldigung haben, nicht in den Krieg zu ziehen, als einziger verbleibender Sohn, der seinem Vater auf dem Anwesen helfen konnte.

Poppy starrte ihn an, während sie über sein Leben nachdachte, und fuhr zusammen, als Freddie sich umdrehte und sie direkt ansah. Er hatte einen ganz bestimmten Ausdruck auf dem Gesicht, und später versuchte sie, diesen Blick zu benennen: verletzlich, fragend … und irgendwie interessiert. Sie konnte nicht genau erklären, wie er sie angesehen hatte, aber es war nicht die übliche Art Blick zwischen einem de Vere und einem Dienstmädchen. Ihre Wangen färbten sich rosa. Sie sah weg und tat, als würde sie ihre neuen Handschuhe mustern. Wie war das nur passiert?, fragte sie sich. Wie war aus ihm, der immer nur der jüngere de-Vere-Sohn gewesen war, jemand geworden, der ihr Herz höher schlagen lassen konnte?

Der Applaus der Bediensteten war abgeebbt, und bevor diese zur Tür gehen konnten, stand Mr de Vere auf. »Das scheint mir eine passende Gelegenheit zu sein, um eine Nachricht aus dem Krieg weiterzureichen«, sagte er. »Im Telegraph ist heute Morgen ein Bericht über eine Weihnachts-Waffenruhe an der Front erschienen.«

»Ach, wie wunderbar!«, rief Mrs de Vere.

»Gestern, am Weihnachtsmorgen«, fuhr ihr Mann fort, »haben unsere Tommys und die deutschen Soldaten sich offenbar Grüße zugerufen und sich dann aus ihren Schützengräben ins Niemandsland gewagt, um Essen und Souvenirs auszutauschen. Es heißt, sie hätten Fußball gespielt – England gegen Deutschland –, Zigaretten getauscht und sich mit Handschlag ein frohes neues Jahr gewünscht.«

»Na also!«, sagte Freddie. »Vielleicht stimmt es ja doch, was einige Leute sagen: dass der Krieg gar nicht so ernst ist und bald alle wieder zu Hause sein werden.«

»Ich fürchte, dass es sehr wohl ernst ist«, sagte sein Bruder mit einem leisen Vorwurf in der Stimme. »In Marne sind schon Hunderte gefallen.«

»Ja, natürlich, mein Lieber«, sagte Mrs de Vere, die eine leichte Spannung zwischen ihren beiden Jungen ausmachen konnte. »Ich fürchte, da hast du recht.«

»Jedenfalls haben die Generäle den Waffenstillstand nicht gebilligt«, sagte Jasper. »Jede Verbrüderung von Tommy und Fritz ist verpönt.«

»Genau«, sagte Mr de Vere, der mehrere Gläser Portwein getrunken hatte. »Sie denken nämlich, wenn die Jungs sich zu sehr anfreunden, werden sie nicht mehr so scharf darauf sein, sich gegenseitig die Gehirne aus dem Kopf zu blasen!«

Mrs de Vere sah ihren Mann an und hob die Augenbrauen. Alle verstummten und die Bediensteten verließen endgültig das Zimmer.

Am Neujahrstag waren ein paar Gäste zum Afternoon Tea eingeladen worden. Die Köchin und Mrs de Vere hatten lange beratschlagt, was genau zu diesem Nachmittagstee gereicht werden sollte. Mrs de Vere wollte den richtigen Ton treffen: bescheiden mit Rücksicht auf den Krieg, aber nicht zu sparsam mit dem süßen Gebäck, damit man ihr keine mangelnde Gastfreundschaft vorwerfen konnte.

Um vier Uhr betrat Poppy, die beste silberne Teekanne in der Hand, den Salon und hielt angespannt nach einer ganz bestimmten Person Ausschau. Unter den Gästen waren eine gewisse Miss Cardew und ihre Familie, und diese Miss Cardew – so gingen die Gerüchte unter den Bediensteten – sollte Master Freddies Ehefrau werden. (»Eine reine Geldheirat«, hatte Mrs Elkins Poppy erklärt, »Liebe spielt da keine Rolle, lass dir das gesagt sein, nur Grundbesitz und Landhäuser.«)

Während sie das Teetablett auf den polierten Tisch stellte, erfasste Poppy die Gesellschaft mit einem Blick und wusste sofort, wer Miss Cardew war, denn sie war die einzige Frau im richtigen Alter und darüber hinaus furchtbar attraktiv und elegant, mit neumodisch geschnittenem Haar, das glatt und glänzend nur bis zum Kinn reichte. Sie trug ein smaragdgrünes Kleid mit einer pinkfarbenen Rose auf dem Halsausschnitt und dazu passende rosafarbene Satinstiefel mit einer Reihe Knöpfe an den Seiten.

Poppy war einigermaßen verblüfft. Nichts als eine Verbindung von Grundbesitz und Landhäusern, hatte Mrs Elkins gesagt, und Poppy hatte sich Miss Cardew irgendwie als ein kräftiges, altbackenes Mädchen vom Lande vorgestellt, mit Haaren wie ein Vogelnest und dicken, gestrickten Strümpfen. Dass sie schön sein könnte, war ihr gar nicht in den Sinn gekommen.

In ihrer Teepause diskutierten die Bediensteten, ob Freddie und Miss Cardew wohl bald ihre Verlobung bekannt geben würden, doch Poppy beteiligte sich nicht an den Mutmaßungen, auch wenn ihr viele Gedanken dazu im Kopf herumgingen. Sie war froh, als um fünf Uhr eine Nachricht ihre Stimmung aufhellte, denn die Köchin erinnerte sich, dass mit der zweiten Post ein Brief für Poppy gekommen war. Er war von Miss Luttrell, ihrer alten Englischlehrerin.

The Pantiles

Mayfield, Hertfordshire

31.Dezember1914

Meine liebe Poppy,

hab Dank für deine Weihnachtskarte. Ich habe mich gefreut, von dir zu hören und zu erfahren, dass es dir und deiner Familie gut geht. Deine Mutter treffe ich hin und wieder noch, wenn ich im Dorf Besorgungen mache, und dann tauschen wir immer die jüngsten Neuigkeiten aus. Neuigkeiten von dir, meine ich!

Poppy, wie du weißt, war ich sehr enttäuscht, dass du nicht aufs College gehen und einen höheren Abschluss machen konntest, aber ich habe neulich von einer spannenden und erfüllenden Möglichkeit gehört, die meines Erachtens perfekt für dich wäre–und auch eine Weiterbildung bieten würde, die nach dem Krieg von praktischem Nutzen wäre. Ich weiß, du bist zufrieden bei den de Veres, aber ich würde mich sehr freuen, wenn du etwas machen würdest, bei dem du deinen Verstand einsetzen könntest und wirklich gefordert wärest. Außerdem bin ich der Meinung, dass so viele wie möglich von uns die Kriegsanstrengungen unterstützen sollten. Und? Habe ich deine Neugier geweckt?

Ich weiß, du hast nicht viel Freizeit, aber ich habe mich gefragt, ob es dir wohl möglich wäre, mich an deinem nächsten freien Tag zu treffen. Ich werde Mayfield für ein paar Wochen verlassen, um zu meiner Schwester nach Kensington zu fahren, und dachte mir, dass ein Essen in London für uns beide etwas Besonderes wäre. Auf dem »Strand«, gegenüber vom Bahnhof Charing Cross, gibt es ein »Lyons Corner House«– vielleicht könnten wir uns dort treffen?

Wenn es dich interessiert zu erfahren, was ich dir zu sagen habe, schick mir doch bitte ein paar Zeilen mit einem Terminvorschlag. Für heute verbleibe ich mit den besten Wünschen zum Fest, deine

Enid Luttrell

»Oh, du hast einen Brief«, sagte Molly und versuchte, ihr über die Schulter zu gucken. »Von wem ist er? Ist es ein Liebesbrief?«

»Nein, natürlich nicht! Er ist von meiner alten Englischlehrerin«, erklärte Poppy. »Sie ist inzwischen pensioniert, aber wir sind noch immer in Kontakt. Etwas schrullig ist sie, aber sehr nett.«

»Was will sie denn von dir?«

Poppy lächelte. »Mich zum Essen einladen! Ins Lyons Corner House am Strand.«

Mollys Augen weiteten sich. »Das ist ja großartig!«

»Sie wird mir wahrscheinlich einen Vortrag über das Frauenstimmrecht halten.« Als Molly sie verständnislos ansah, fügte sie hinzu: »Du weißt schon, dass Frauen auch wählen dürfen. Sie war ganz beseelt davon, bevor der Krieg anfing.«

»Na ja«, sagte Molly, »dafür bekommst du ein tolles Essen!«

Poppy lächelte und nickte. Dann faltete sie den Brief und ihre neuen Handschuhe zusammen und steckte beides vorsichtig in ihre Schürzentasche. Sie würde nicht mehr an Miss Cardew denken und an Freddie. Sie würde nur noch an Miss Luttrells Brief denken und an die spannende und erfüllende Möglichkeit, die sich ihr bieten könnte …

Kapitel

Drei

Es war schon Mitte Januar, als Poppy freibekommen konnte, um Miss Luttrell in London zu treffen. Sie fuhr mit dem Dampfzug vom örtlichen Bahnhof nach Euston, wo sie mit einem etwas mulmigen Gefühl in die Untergrundbahn zum Trafalgar Square stieg.

Der Strand wimmelte von kakifarben uniformierten Soldaten – eine aufregende Geschäftigkeit. Viele Anzeichen deuteten darauf hin, dass Krieg herrschte: Werbungen auf Plakatwänden forderten Kraftbrühe für jeden Tommy an der Front oder behaupteten: Brot macht uns stark für den Sieg, und Reklametafeln ebenso wie Omnibusse präsentierten eine Vielzahl von Postern, die alle körperlich gesunden Männer dazu aufriefen, sich zu melden und ihrem Vaterland zu dienen. Poppy seufzte, als sie diese Poster sah, und wünschte sich fast, sie hätte auch jemanden, der in den noblen Kampf zöge; jemanden, um den sie sich sorgen könnte, dem sie einen Schal stricken und Pakete schicken könnte. Ein Liebster wäre am besten, aber wenn das nicht möglich war, würde es auch ein Bruder tun.

Zum ersten Mal sah Poppy Männer in den blauen Baumwollanzügen, die sie als Soldaten auf Freigang aus den Krankenhäusern erkennen ließen. Manchen dieser Männer fehlten Gliedmaßen oder sie humpelten stark. Einer, der an ihr vorbeiging, hatte nur noch ein Auge und eine grässliche bleiche Narbe, die von seiner Schläfe über die Wange und den ganzen Hals hinunterlief, sodass Poppy sich zusammenreißen musste, um sich nicht vor Schreck von ihm abzuwenden. Die Menschen grüßten diese Männer herzlich, klopften ihnen auf die Schultern und schüttelten ihnen die Hände, denn ihre Wunden wiesen sie als Kriegshelden aus.

Als Poppy im Corner House ankam, war Miss Luttrell noch nicht zu sehen. Poppy, die es genoss, als »Madam« angesprochen und wie eine Dame behandelt zu werden, fragte nach einem Fensterplatz für zwei. Von hier konnte sie die riesige Bahnhofshalle von Charing Cross überblicken und die kleinen Dramen beobachten, die sich dort draußen abspielten: Menschen, die sich begrüßten und küssten, sich verabschiedeten und weinten; Soldaten, schwer beladen mit ihrer enormen Ausrüstung; Geschäftsmänner mit Zylindern oder Melonen; Kinder mit ihren Kindermädchen und eine Dame am Steuer eines glänzenden Cabriolets, das knatternd Unmengen von Qualm ausstieß (ihr Chauffeur musste in den Krieg gezogen sein, dachte Poppy). Überraschend war, dass viele betuchte Damen ohne Begleitung unterwegs zu sein schienen. Darüber hatte sie in den aussortierten Zeitungen der Familie Berichte gelesen. Wie es schien, hatten Frauen, deren Männer im Krieg waren, nicht länger das Gefühl, dass sie einen Mann brauchten, um sie zu Film-Matineen zu begleiten, oder ein Dienstmädchen, um ihnen die Einkaufstaschen hinterherzutragen – sie kamen sehr gut allein zurecht. Wohlhabende Damen, deren Chauffeure in der Armee waren, fuhren nun tatsächlich selbst, um einzukaufen und sich mit ihren Freundinnen zum Essen zu treffen. Sie trugen sogar Pumphosen: auf Fahrrädern, um Sportkurse zu besuchen – oder einfach weil sie es wollten.

Als Miss Luttrell – mit einem dunklen Tweed-Anzug, einer braunen Wollmütze und einem erwartungsvollen Ausdruck auf dem Gesicht – durch das Restaurant auf sie zukam, war Poppys erster Gedanke, dass sie sich in all den Jahren, die sie sich kannten, kein bisschen verändert hatte. Erreichten ältere Damen, fragte sie sich, irgendwann einen bestimmten Alterungsgrad und veränderten sich dann nicht mehr? Unsicher, wie sie ihre alte Lehrerin begrüßen sollte, stand Poppy bei ihrem Anblick auf, ganz so wie sie es immer getan hatte, wenn Miss Luttrell das Klassenzimmer betreten hatte, aber diese forderte sie auf, sich wieder hinzusetzen.

»Mein liebes Kind, lassen wir doch die alten Förmlichkeiten«, sagte Miss Luttrell und gab Poppy einen flüchtigen Kuss auf die Wange.

Poppy setzte sich. »Es ist wirklich schön, Sie zu sehen«, sagte sie lächelnd und etwas befangen in dieser ungewohnten Situation. »Ich glaube, unsere letzte Begegnung war vor einem Jahr.«

»Wie die Zeit vergeht!« Miss Luttrell griff nach der gedruckten Speisekarte und fuhr mit einem Finger über die Liste. »Ich nehme an, du hast Hunger, meine Liebe. Wollen wir gleich bestellen?«

Poppy nickte. Sie hatte tatsächlich großen Hunger, da sie am Morgen bei dem Gedanken an ihren Ausflug vor Aufregung kein Frühstück hinunterbekommen hatte.

Miss Luttrell hielt die Speisekarte auf Armeslänge von sich, um die Wörter scharf erkennen zu können. »Die Fleischpastete ist hier immer sehr gut, oder die geschmorte Zunge – das ist auch eine ordentliche Mahlzeit. Beides wird mit Kartoffelbrei und Gartenkürbis serviert.«

Die Vorstellung von Ochsenzunge behagte Poppy nicht, und so bestellten sie und Miss Luttrell beide eine Pastete. Als die Kellnerin gegangen war, starrten sie für einen Moment nach draußen, wo ein Armeelaster voller Soldaten vorgefahren war. Eine kleine Menschenmenge hatte sich versammelt und jubelte den Soldaten zu, als sie sich formierten und durch den riesigen Rundbogen des Bahnhofs marschierten.

ENDE DER LESEPROBE

![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)