14,99 €

Mehr erfahren.

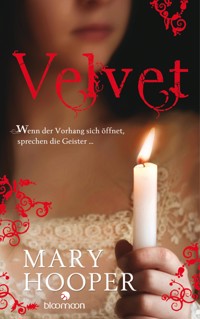

- Herausgeber: bloomoon

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Sprache: Deutsch

London im Jahre 1901. Nach dem Tod ihres Vaters ist die junge Velvet ganz auf sich gestellt. Eine Stelle als Wäscherin bewahrt sie zwar vor dem Schlimmsten, doch erst als Madame Savoya, ein stadtbekanntes Medium, die Waise unter ihre Fittiche nimmt, scheint die große Chance des Mädchens gekommen zu sein...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2011

Ähnliche

Mary Hooper

Aus dem Englischen vonMarlies Ruß und Edigna Hackelsberger

Kapitel 1

In welchem Velvet ohnmächtig wird und dadurch eine neue Stelle erhält

Velvet falle viel zu oft in Ohnmacht und ihre Entlassung sei daher unumgänglich. So seien nun mal die Regeln in Ruffold’s Dampfwäscherei.

»Mir bleibt keine andere Wahl«, fuhr Mrs Sloane, die die Aufsicht über die Wäscherinnen führte, mit ihrer Tirade fort, während sie Velvet in den Hof hinausbegleitete und ihr ein Fläschchen Riechsalz unter die Nase hielt. »Wer sich so schlecht im Griff hat, dass er ständig bewusstlos zu Boden sinkt, der hat hier nichts zu suchen. Das war heute schon das zweite Mal.«

Velvet, die sich gegen die Mauer gelehnt hatte, um ihrem schmerzenden Rücken Linderung zu verschaffen, schaute zu ihr hoch. »Aber man bekommt heute überhaupt keine Luft da drin, Ma’am«, sagte sie so höflich, wie sie konnte, »und ich arbeite direkt neben einem der Heißwasserkessel.« Samstag war der schlimmste Tag in der Wäscherei, vor allem, wenn man neben einem der Kessel stand, in denen das Wasser erhitzt wurde – das wussten alle, die hier arbeiteten. Am Sonntag wurden die riesigen Heizkessel abgestellt, deshalb waren die Bedingungen zu Beginn der Woche noch erträglich. Danach wurde die Hitze in dem großen Waschsaal jedoch von Tag zu Tag schlimmer, das Kondenswasser lief in Sturzbächen die Wände herab, den Mädchen standen Schweißperlen auf der Stirn und rannen ihnen in die Augen und zwischen den Schulterblättern den Rücken hinunter. Jeder Atemzug kostete Mühe.

Mrs Sloane schürzte die Lippen und musterte Velvet über den Rand ihrer Brille hinweg, deren Gläser so gut wie immer beschlagen waren. »Es gibt nun mal Vorschriften«, sagte sie. »Das weißt du sehr wohl. Wenn eine alle naselang ohnmächtig wird, dann kann das nur heißen, dass sie ihrer Arbeit nicht gewachsen ist.« Sie nickte zum Hoftor hinüber, wo ein Grüppchen ärmlich gekleideter Mädchen unter dem geschwungenen Eisenschild mit der Aufschrift »Ruffold’s Dampfwäscherei« stand. »Schau dir die da drüben an – die lauern nur auf eine Stelle hier. Und die arbeiten sogar für weniger als einen Shilling die Woche.«

Velvet warf einen Blick zu den Mädchen hinüber. Sie waren allesamt klein und schmächtig, keine sah älter als neun Jahre aus, und die meisten standen an diesem ersten richtig kalten Wintertag des Jahres 1900 barfuß und ohne Jacke da. »Aber die wären nicht annähernd so schnell und geschickt wie ich«, sagte sie zu der Wäschereiaufseherin, die, wie allgemein bekannt war, ein weicheres Herz hatte, als es nach außen hin den Anschein erweckte. »Die sind ja ausgemergelt wie neugeborene Kaninchen. Keine von denen könnte allein einen Stapel Bettwäsche tragen.«

Mrs Sloane schob sich die Brille auf der Nase hoch und runzelte die Stirn. Velvet hatte natürlich recht. Es dauerte mindestens ein halbes Jahr, bis ein Mädchen eingearbeitet war, und Velvet galt – wenn man einmal von ihren Ohnmachten absah – als eine flinke und tüchtige Arbeiterin, die problemlos zwischen Waschmaschinen, Mangeln, Wäschepressen und Glätteisen hin- und herwechseln konnte, je nachdem, wo gerade Bedarf war.

»Bitte, Mrs Sloane.« Velvet sog die kühle Luft in ihre Lungen und schloss für einen flüchtigen Moment die Augen beim Gedanken an das, was sie erwarten würde, wenn sie diese Stelle verlor. »Wenn ich nur ein Stückchen weiter weg von den Heißwasserkesseln arbeiten könnte.«

»Wo kämen wir denn hin, wenn sich eine jede hier aussucht, wo sie gerade arbeiten will? Du wusstest, was auf dich zukommt, als du hier angefangen hast.«

Velvet zitterte. Ihr dunkles, gekräuseltes Haar klebte ihr in wirren, feuchten Strähnen an den Wangen, und ihre Augen brannten vor Erschöpfung. Als sie in Ohnmacht gefallen war, war ihr furchtbar heiß gewesen, und ihre Bluse und die Arbeitsschürze waren nass vom Schweiß. Doch jetzt fröstelte sie und ihre Kleider fühlten sich klamm an. »Könnte ich nicht vielleicht beim Falten und Verpacken unterkommen?«

»Da ist keine Stelle frei. Außerdem hebe ich diese Stellen für die älteren Frauen auf.«

»Dann strenge ich mich eben ganz besonders an, nicht mehr ohnmächtig zu werden. Bitte, Mrs Sloane.« Velvet ließ den Kopf hängen. »Es sind auch noch gerade meine gewissen Tage, verstehen Sie – das und so lange auf den Beinen zu sein. Am Montag wird alles wieder gut gehen!«

Mrs Sloane verdrehte die Augen zum Himmel. »Oh, diese Frauenzimmer!«

Sie war weiß Gott keine hartherzige Frau, aber es gab nun mal Termine, die einzuhalten waren, Vorgesetzte, mit denen nicht zu spaßen war, und Kunden, die um jeden Preis zufriedengestellt werden mussten. Und jeden Tag einen Berg von Bettlaken, Bezügen, Handtüchern und Tischdecken, die aus den Herbergen und Hospitälern des Viertels eintrafen. Bei Ruffold’s wurde die Wäsche in Lauge eingeweicht, gewaschen, gekocht und gebläut, dreimal ausgespült (Wir spülen Wäsche dreimal klar, das macht sie einfach wunderbar!, lautete ihr Motto), gemangelt, getrocknet, geplättet und zuletzt in Schachteln verpackt, in denen sie wieder zu ihren Absendern zurückkutschiert wurde. Wenn immer wieder Wäscherinnen ohnmächtig wurden, dann konnte der Zeitplan aus dem Takt geraten.

»Wenn eine zu oft umkippt, dann machen es ihr die anderen womöglich noch nach«, fuhr Mrs Sloane fort. »So was ist ansteckender als Scharlach, glaub mir! Ehrlich, ich weiß noch genau, wie die Mädchen einmal der Reihe nach zusammenklappten, eine nach der anderen, quer durch die ganze Waschhalle. Wie die Kegel sind die umgefallen!«

»Ich arbeite nächste Woche eine Stunde zusätzlich, ohne Bezahlung«, bot Velvet verzweifelt an. Sie richtete sich auf und bemühte sich, einen wachen, aufgeweckten Eindruck zu machen. Eine neue Anstellung zu finden wäre so gut wie unmöglich, und ohne ein festes Einkommen könnte sie ihr Zimmer nicht mehr bezahlen, kein Essen mehr kaufen, keine Kohlen zum Heizen und so weiter und so fort. Und dann? Sie hatte noch einen Silbershilling, den sie als eiserne Reserve in ihrem Schuh aufbewahrte, aber das war das Einzige, was sie dann noch vom Arbeitshaus trennte. Nur nicht das Arbeitshaus! Alle fürchteten sich davor: Dort landeten die Verarmten und Mittellosen. Sie mussten unter härtesten Bedingungen leben und schuften, es war kaum besser als im Gefängnis. »Sie waren immer so gut zu mir«, setzte Velvet erneut an, und plötzlich füllten sich ihre Augen mit Tränen. »Bitte, Mrs Sloane …«

Mrs Sloane musterte das unglückliche Mädchen noch einmal, zögerte einen Moment und seufzte dann tief. Sie wusste, dass Velvet keine Familie hatte, die ihr half, und schließlich war sie ein flinkes und intelligentes Mädchen, konnte gut lesen und schreiben, jedenfalls sehr viel besser als die anderen, die meist nicht mehr als ein, zwei Jahre Unterricht – oft mit Unterbrechungen – in der Armenschule vorweisen konnten.

Nach kurzer Überlegung fasste Mrs Sloane einen Entschluss, der Velvets Schicksal besiegeln sollte. »Nun, wahrscheinlich werde ich meine Gutmütigkeit noch bereuen, aber in der Feinwäscherei wäre eine Stelle frei, wenn du dir das zutraust«, sagte sie. Velvet, die ihr Glück kaum fassen konnte, stieß atemlos hervor, dass sie sich das selbstverständlich zutraue und höchst dankbar sei für dieses Angebot, und so fuhr Mrs Sloane fort: »Diese Arbeit erfordert äußerste Sorgfalt und peinliche Genauigkeit, hörst du? Der Umgang mit modischer Damengarderobe und allerlei heiklem Zierrat verlangt Fingerspitzengefühl.« Sie nahm ihre Brille ab, putzte sie und begutachtete prüfend, was Velvet unter der vorgeschriebenen weißen Kittelschürze trug: einen Rock aus robustem, dunklem Wollstoff und eine schlichte, hochgeschlossene Bluse. Mrs Sloane zeigte sich skeptisch. »Für gewöhnlich werden diese Stellen mit reiferen Damen besetzt, die in einem Kurzwarengeschäft oder als Näherin gearbeitet haben.«

»Ich bin ganz bestimmt geeignet dafür! Was hätte ich denn da zu tun?« Egal, was Mrs Sloane sagen würde, Velvet war fest entschlossen, ihr zu versichern, dass sie sich dazu imstande fühlte.

»Du wärst dort für die Kleidungsstücke unserer vornehmsten Kundschaft zuständig«, erklärte Mrs Sloane und legte eine kurze Pause ein, um sicherzustellen, dass Velvet auch die ganze Tragweite dieser Worte erfasst hatte. »Du würdest am vordersten Tisch arbeiten und dich jeweils um die Wäsche einer einzigen Kundin kümmern. Dazu gehört, leicht zerbrechliche Knöpfe, feine Spitze oder kostbare Stickereien abzutrennen, Flecken zu entfernen und das ganze Kleidungsstück von Hand zu waschen. Wenn es trocken ist, müssen die Verzierungen wieder angenäht, alles in Form gebügelt und Halskrausen, Rüschen oder Falten aufgefrischt werden. Schließlich werden die Kleidungsstücke in die Schachtel zurückgelegt und dem Kunden zugestellt.«

Velvet nickte eifrig. »Das kann ich alles.«

»Ich muss wohl nicht betonen, dass der gute Ruf unserer Wäscherei an diesem ganz besonderen Service hängt, den wir unseren wohlhabendsten Kunden bieten«, fuhr Mrs Sloane fort, wobei das allerdings nicht ganz der Wahrheit entsprach, denn der gute Ruf von Ruffold’s beruhte viel eher auf der Tatsache, dass man dort so heißes Waschwasser verwendete, dass sogar Bettwanzen vernichtet wurden.

»Ich weiß, wie man mit schicken Sachen umgeht, Ma’am«, versicherte Velvet. »Meine Mutter war nämlich Wäscherin – und davor Gouvernante. Als ich klein war, habe ich ihr immer bei der Arbeit zugesehen. Dabei habe ich auch gelernt, wie man Knopflöcher näht und Kleider flickt.« Zumindest das Letztere stimmte: Jedes Mädchen aus der Arbeiterschicht wusste, wie man mit Nadel und Faden umging und Kleider jeglicher Art behandelte, derer man irgendwie habhaft wurde – das war reine Notwendigkeit.

»Es ist eine anspruchsvolle und heikle Arbeit«, fuhr Mrs Sloane fort. »Unsere Privatkunden sind nämlich äußerst pingelig.«

»Dann werde ich genauso pingelig bei der Arbeit sein«, antwortete Velvet pflichteifrig. »Ich werde so sorgsam mit den kostbaren Kleidungsstücken umgehen wie eine Säuglingsschwester mit ihren Babys!«

»Es versteht sich von selbst, dass ich nur tadellose Arbeit akzeptiere. Das kleinste Missgeschick, der geringste Schaden an einem der kostbaren Kleidungsstücke, und du wirst augenblicklich entlassen.«

»Selbstverständlich, Ma’am«, beeilte sich Velvet zu sagen. »Das ist mir natürlich klar.«

»Na gut«, sagte Mrs Sloane. »Dann wäre das also geregelt.«

»Vielen Dank, Ma’am.« Velvet knickste. Sie war unendlich froh. Alles konnte sie ertragen, ihren schmerzenden Rücken, die geschwollenen Knöchel, ihre Bauchkrämpfe und ihre rauen, aufgesprungenen Hände – solange sie nur ihre Anstellung behielt.

»Missus! Oh, Missus!«, rief eines der Mädchen, die im Hofeingang warteten, zu Mrs Sloane hinüber, als diese und Velvet sich anschickten, wieder in die Waschhalle zu gehen. »Entschuldigung, aber brauchen Sie vielleicht eine Aushilfe für irgendeine Arbeit heute?«

»Nein, es gibt leider nichts«, antwortete die Aufseherin.

»Ach, bitte, Missus. Meine Ma hat gesagt, mit leeren Taschen brauche ich gar nicht erst nach Hause zu kommen!«

»Das tut mir leid«, erwiderte Mrs Sloane, »aber deswegen habe ich trotzdem keine Arbeit für dich. Wenn ich was habe, werde ich dir als Erste Bescheid geben.«

Das Mädchen blickte noch einen Moment zu Mrs Sloane und Velvet hinüber und wandte sich dann ohne ein weiteres Wort ab. Es hob einen seiner nackten Füße hoch und versuchte, mit den Händen etwas Leben in die bläulichen Zehen zu reiben, dann nahm es dieselbe Prozedur am anderen Fuß vor.

»Frag am Montag noch mal nach«, rief Mrs Sloane dem Mädchen zu und setzte, als ob sie es schon wieder bereute, noch nach: »Aber ich kann dir nichts versprechen.« Zu Velvet sagte sie, dass sie von ihr heute keine Ohnmacht mehr erleben wolle und dass sie sich dann am Montagmorgen um halb acht in der Feinwäscherei einfinden solle.

Ein Schwall aus Hitze und Lärm brach über Velvet herein und ließ sie instinktiv zurückzucken, als sie in die riesige Wäschereihalle zurückkehrte. Der Dampf, der aus den riesigen Waschbottichen quoll, das Zischen der Gasbügeleisen, die glühende Hitze, die von den Bügelmaschinen abstrahlte, und der muffige Schweißgeruch, der von den rund hundert dicht an dicht arbeitenden Mädchen ausging, lösten bei ihr stets das unwillkürliche Bedürfnis aus, sich einfach umzudrehen und wegzurennen. Die Wäscherei war ein einziger abstoßender Albtraum – heiß wie die Hölle, nur viel grässlicher, so sagten die Mädchen untereinander. Über den riesigen Heißwasserkesseln mitten in der Halle drehten sich große Ventilatoren, doch die schafften es kaum, die Luft in Bewegung zu bringen, und die Fenster der Halle blieben meist geschlossen, damit ja nicht irgendwelche Schmutzpartikel hereinwehten und die frisch gewaschene Wäsche ruinierten. Da war es kein Wunder, sagte sich Velvet, dass die meisten Mädchen es nicht länger als zwei Jahre in der Wäscherei aushielten, drei allerhöchstens, und dann den erstbesten Jungen heirateten, der ihnen einen Antrag machte, und sich aufs Kinderkriegen verlegten. Wer keinen Mann fand, den suchte – angesichts der schonungslos harten Arbeit und der ungesunden, feuchten Atmosphäre in der Wäscherei – irgendwann die Schwindsucht heim. Dann blieb dem betroffenen Mädchen nichts anderes übrig, als eine schlecht bezahlte Heimarbeit anzunehmen und für ein paar bescheidene Pennys am Tag Hemden zu flicken und Knöpfe anzunähen.

Mrs Sloane ging ans vordere Ende der Halle, von wo aus sie, auf einer umgedrehten Kiste stehend und ihrer beschlagenen Brille zum Trotz, mit Argusaugen das Geschehen beobachtete. Wechselten zwei Kolleginnen mehr als ein paar kurze Worte, blieb jemand länger als die erlaubte halbe Stunde zum Essen weg, fiel irgendwo ein weißes Handtuch zu Boden oder wurde sonst ein Vorgang nicht korrekt nach den Vorschriften ausgeführt, so wusste sie das.

Velvet kehrte an ihren Bügeltisch zurück und tauschte einen Blick und ein flüchtiges Lächeln mit ihrer Freundin Lizzie.

»Velvet Groves! Ich dachte, wir würden dich nicht wiedersehen!«, rief Lizzie ihr zu. In der Halle herrschte ein beständiger Lärmpegel – das Brodeln und Zischen der großen Dampfwaschkessel, das Geräusch der hölzernen Handpaddel, die durch die großen Bottiche geführt wurden, und die dumpfen, intervallartigen Laute von den Wäschepressen –, so dass Lizzy ihrer Freundin direkt ins Ohr sprechen musste, um verstanden zu werden. »Ich war mir fast sicher, dass sie dich rauswerfen.«

»Nein! Im Gegenteil, ich habe eine neue Stelle.«

Lizzie starrte sie entgeistert an. »Das gibt’s nicht! Wo?«

»Ich erzähle es dir auf dem Heimweg«, sagte Velvet, denn sie wollte Mrs Sloane, die nun wieder auf ihrer Kiste stand, keinesfalls Anlass geben, es sich mit der Stelle noch einmal anders zu überlegen.

Ein kleines Lehrmädchen schleppte sich, ächzend unter einem Korb frisch gewaschener, nasser Laken, zu Velvets Arbeitsplatz. Velvet hievte die Wäsche auf die emaillierte Tischplatte und fing an, die Laken zu falten, um sie in die Mangel zu schieben. Der scharfe Geruch von Bleichsoda und Karbolseife stieg ihr in die Nase, und schon traten ihr wieder Schweißperlen auf die Stirn, doch jetzt, da sich ihr Schicksal anscheinend zum Guten gewendet hatte, konnte sie das ertragen. Sie strich sich die nassen Haare nach hinten und schlang sie im Nacken zu einem Knoten. Wenn sie Glück hatte, so ging es ihr durch den Kopf, dann waren dies vielleicht die letzten Laken, die sie in ihrem Leben zu falten und zu plätten hatte. Ihr Leben als Wäscherin steuerte besseren Zeiten entgegen.

»Und ich hab gesagt, dass meine Ma Wäscherin gewesen ist und dass ich mich bestens mit dem Annähen von Besätzen und solchen Sachen auskenne«, erzählte Velvet auf dem Nachhauseweg einer verblüfften und neidischen Lizzie. »Mrs Sloane sagte, ich kann nächste Woche anfangen.«

»War denn deine Mutter tatsächlich Wäscherin?«, fragte Lizzie, denn die beiden Mädchen kannten sich noch nicht sehr lange. Lizzie hatte erst vor einem Monat eine feste Stelle bei Ruffold’s ergattert, dank der Beziehungen einer ihrer vielen Tanten.

Velvet zuckte mit den Schultern. »Eigentlich schon, jedenfalls wenn es dasselbe ist wie eine Waschfrau.«

Sie warf Lizzie einen Seitenblick zu, um zu sehen, ob ihre Freundin ein missbilligendes Gesicht machte, aber Lizzie nickte nur. Velvets Vater war es zutiefst peinlich gewesen, dass seine Frau gegen Bezahlung die schmutzige Wäsche fremder Leute wusch. Velvet hingegen hatte sich da nichts vorgemacht: Wenn ihre Ma nicht waschen gegangen wäre, dann wären sie allesamt verhungert. Außerdem kam es gelegentlich vor, dass die Familien, für die ihre Mutter wusch, ihr abgelegte Kleider schenkten, und auch wenn diese oft geflickt oder ausgebleicht waren oder die falsche Größe hatten (manchmal auch alles zusammen), waren sie höchst willkommen, denn neue Kleider konnten sie sich niemals leisten. Ihr Vater hatte sich natürlich darüber aufgeregt, wenn sie oder ihre Mutter die gebrauchten Sachen trugen, aber genau genommen, dachte sie bei sich, hatte er sich über fast alles aufgeregt. Einmal hatte er ihrer Ma eine Weste vom Leib gerissen und sie angeschrien, ob sie sich denn nicht schäme, solche alten, abgelegten Lumpen zu tragen, und ausnahmsweise hatte sie ihm einmal die Stirn geboten und entgegnet, dass man manchmal eben tragen müsse, was einem der Zufall beschere, wenn man nicht nackt umherspazieren wolle. Es kam selten vor, dass Ma ihm eine freche Antwort gab, denn dabei riskierte sie immer ein blaues Auge. Oder Schlimmeres.

»Wann, sagtest du, ist deine Ma gestorben?«, fragte Lizzie sanft.

»Als ich acht war.«

»Und kannst du dich noch gut an sie erinnern?«

Velvet lächelte. »An ein paar Kleinigkeiten.« Manchmal forschte sie stundenlang in ihrem Gedächtnis, um vielleicht noch die eine oder andere Erinnerung auszugraben. Dann fragte sie sich, wie ihre Mutter wohl als Mädchen gewesen war und was sie dazu gebracht hatte, so einen erbärmlichen alten Griesgram zu heiraten. »Hätte ich gewusst, dass meine Ma so früh sterben würde, dann hätte ich diese Erinnerungen viel sorgsamer bewahrt«, sagte sie jetzt. »Ich hätte sie mir immer wieder ins Gedächtnis gerufen, um mich später an jeden einzelnen Tag erinnern zu können.«

Lizzie schenkte ihr ein mitfühlendes Lächeln, und die beiden Mädchen hakten sich unter und überquerten zusammen den Hammersmith Broadway, auf dem immer viel Verkehr herrschte. »Und dein Pa? Du hast mal erzählt, dass er als Zauberer auf Kinderfesten auftrat«, sagte sie, als sie sicher die andere Straßenseite erreicht hatten und den Weg nach Chiswick einschlugen.

»Stimmt.« Velvet stieß ein Lachen aus. »Er nannte sich Mr Magic.«

»Mr Magic!«, wiederholte Lizzie, doch dann änderte sich ihr Tonfall und sie fragte besorgt: »Aber wie lange bist du denn schon Waise?«

Velvet schluckte, zögerte einen Augenblick und bemühte sich, so unbefangen wie möglich zu klingen, als sie antwortete: »Mein Vater ist letztes Jahr gestorben.«

»Das muss hart für dich gewesen sein.«

Velvet antwortete nicht darauf, denn sonst hätte sie ehrlicherweise zugeben müssen, dass sie – mal abgesehen von ihren Schuldgefühlen – nur Erleichterung über seinen Tod empfunden hatte. Seit ihre Mutter gestorben war, hatte sie ihm den Haushalt geführt, und das war eine freudlose und undankbare Aufgabe gewesen.

»Falls es dir nichts ausmacht, darüber zu sprechen: Wie ist er gestorben?«, wollte Lizzie wissen.

Velvet holte scharf Luft. »Er ist ertrunken.«

»Oh, wie grauenvoll!«, stieß Lizzie hervor. »Was ist denn passiert?«

Velvet machte wieder eine längere Pause und antwortete schließlich: »Wir hatten ein Zimmer in einem Arbeiterhäuschen direkt am Duckworth-Kanal. Es war mitten in der Nacht und … und er jagte hinter mir her. Es regnete in Strömen, und da rutschte er aus und fiel zwischen zwei Booten ins Wasser.«

Mehr sagte sie nicht. Sie konnte doch ihrer Freundin nicht erzählen, dass sie das Platschen gehört hatte, als er hineinfiel, gefolgt von seinem Hilferuf – und dass sie ihn einfach hatte untergehen lassen.

Kapitel 2

In welchem sich herausstellt, dass Velvet ihr Leben nicht als solche begann

In jener Nacht, nach dem Sturz ihres Vaters in den Kanal, war Velvet nicht mehr in das Zimmer zurückgekehrt, das sie mit ihm zusammen bewohnt hatte. Jedenfalls nicht, um dort weiterzuleben. Wozu denn noch? Sie hatte dort sowieso nur ein erbärmliches Dasein gefristet. Und abgesehen davon, dass man nachts die Ratten scharenweise unter den Dielenbrettern umherhuschen hörte, war auch noch die Miete für die letzten acht Wochen überfällig. Selbst ohne ihren Vater wäre es für sie niemals ein Zuhause geworden.

Nachdem Velvet den Platscher hinter sich gehört hatte, war sie einfach am Kanal entlang weitergerannt, bis sie nicht mehr konnte. Dann hatte sie sich auf Umwegen zu ihrem Zimmer zurückgeschlichen und sich ihr bestes Schultertuch, ihren Sonntagshut und einen alten Spitzenunterrock, der einmal ihrer Mutter gehört hatte, geholt. Die Nacht hatte sie zusammengekauert in einem fremden Gartenhäuschen verbracht. Am nächsten Morgen wagte sie sich in eine Bäckerei, um mit dem Notgroschen aus ihrem Schuh etwas Brot zu kaufen. Dort sah sie ein großes, buntes Werbeplakat von Ruffold’s Dampfwäscherei. Sie sagte sich, dass eine Firma, die sich rühmte, über hundert Mädchen zu beschäftigen, immer Bedarf an neuen Arbeiterinnen haben musste, und so machte sie sich auf den Weg nach Brook Green in Westlondon, wo sich die Wäscherei befand. Nach drei Tagen des Anstehens wurde sie zum halben Lohn als Lehrmädchen eingestellt, mit der Aussicht, nach einem halben Jahr als vollwertige Wäscherin übernommen zu werden. Dabei verschwieg man ihr wohlweislich, dass sie die Stelle eines verstorbenen Mädchens antrat: Kurz zuvor waren nämlich mehrere junge Wäscherinnen an der Schwindsucht gestorben, weil sich keine von ihnen die nötigen Medikamente, die frische Luft und das gesunde Essen leisten konnte, um sich von der Krankheit zu erholen.

Nun, da sie eine Arbeit hatte, war es auch nicht schwierig, ein Zimmer zu finden, zumal Velvet es sich sowieso nicht leisten konnte, große Ansprüche zu stellen. Das Zimmer, das sie in dem großen Mietshaus in Chiswick auftat, war zwar kaum mehr als eine Abstellkammer, aber es war billig. Es bot ein Bett, einen Stuhl, ein kleines Fenster und – was das Wichtigste war – eine Tür, die man zumachen konnte.

Während der wenigen Tage, an denen sie bei Ruffold’s um Arbeit anstand, hatte Velvet auf Parkbänken und in Hauseingängen übernachtet, zugedeckt mit mehreren Lagen Zeitungspapier. Gott sei Dank war es gerade Sommer gewesen! In einer dieser Zeitungen las sie, dass die Leiche ihres Vaters, Fred Marley, »auch bekannt als Mr Magic«, aus dem Duckworth-Kanal gefischt worden war, nachdem der Vermieter ihn als vermisst gemeldet hatte. Der Beerdigungstermin wurde auch erwähnt, doch Velvet wagte nicht, hinzugehen, aus Angst, womöglich für seinen Tod mitverantwortlich gemacht zu werden. Außerdem war Heuchelei nicht ihre Art, und so wäre es ihr ziemlich schwergefallen, so zu tun, als empfände sie Trauer über den Tod eines Mannes, unter dem sie in Wirklichkeit nur gelitten hatte. Schon allein der Gedanke an seine Beerdigung ärgerte sie, denn sie wusste, dass er genügend Geld für ein prunkvolles Begräbnis mit gläserner Kutsche, schwarzen Pferden und Sargbegleitern zurückgelegt hatte – als sei er ein Angehöriger des Adelsstands, ein Mann, der gesellschaftliches Ansehen genoss. Nein, beschloss Velvet an Ort und Stelle. Was vorbei war, war vorbei. Sie würde einen Strich unter ihre Vergangenheit ziehen und sich ein neues Leben aufbauen.

Erschöpft von ihrer Arbeitswoche und der ganzen Aufregung – was würde wohl am Montag an ihrer neuen Stelle von ihr erwartet? – schlief Velvet bis Sonntagmittag. Eigentlich hatte sie vorgehabt, morgens auf einen der Märkte zu gehen und, kurz bevor die Buden geschlossen wurden, zum ermäßigten Preis ein Schweinekotelett oder eine Hackfleischpastete zu kaufen, doch dafür war es nun zu spät. Ihr blieb gerade noch Zeit, die öffentliche Badeanstalt ihres Viertels aufzusuchen und sich für zwei Pence in einer Zinnbadewanne mit knöcheltief lauwarmem Wasser zu waschen. Dann ging sie in ihr Zimmer zurück, räumte auf, fegte den Boden, stopfte ihre Strümpfe, wusch ihre Arbeitskleider und las eine Geschichte in einer alten Ausgabe des Journals für junge Damen. Bevor das Tageslicht schwand, aß sie ein wenig Brot mit Käse, denn sie war zu sparsam, um eine Kerze anzuzünden. Danach war es auch schon Zeit, wieder schlafen zu gehen. Sie war zwar erschöpft, aber im Grunde war das ein gutes Zeichen, denn es bedeutete, dass sie Arbeit hatte, während so viele in London vergeblich danach suchten.

Jeden Morgen um fünf wurde sie vom Glockenschlag der Kirche von Turnham Green geweckt, doch an diesem speziellen Montagmorgen wachte sie, obwohl sie sich am Vortag gründlich ausgeschlafen hatte, erst um sechs Uhr auf. Um diese Zeit waren natürlich auch all die anderen Hausbewohner bereits auf den Beinen, und so musste sie zehn Minuten warten, um den Abtritt im Hof benutzen zu können. Dann musste sie sich in der Küche um Wasser zum Waschen anstellen, da sie am Vorabend vergessen hatte, ihren Wasserkrug aufzufüllen. Sie war daher noch nicht fertig, als Lizzie unten von der Straße zu ihrem Fenster heraufrief.

Velvet streckte den Kopf hinaus und bat ihre Freundin, einen Augenblick auf sie zu warten, sie sei gleich so weit. Gott sei Dank regnete es nicht, denn sonst hätte sie Lizzie der Höflichkeit halber heraufbitten müssen, und das wollte sie nicht, weil sie sich für ihr Zimmer schämte. Nicht dass es schmutzig gewesen wäre (sie fegte es regelmäßig mit Besen und Kehrschaufel), aber es war so klein und armselig. Es hatte fast keine Möbel außer dem Eisenbett und dem einen Stuhl, die Dielenbretter waren abgewetzt, die Tapete war ausgeblichen und blätterte ab, und an der Wand unter dem vorhanglosen Fenster hatten sich feuchte Flecken gebildet. Auch die vielen kleinen Käfer, die zwischen den Dielen herumkrabbelten, wären ihr peinlich gewesen. Kurzum, Velvet fand, dass es kein Zimmer war, in das man jemanden einladen konnte, ohne sich dafür entschuldigen und Erklärungen abgeben zu müssen. Vielleicht würde sie Lizzie später einmal heraufbitten, wenn sie einander besser kannten. Sie selbst war schon mehrmals bei Lizzie zu Hause eingeladen gewesen, und ihr war klar, dass es unhöflich erscheinen musste, diese Geste nicht zu erwidern. Aber Velvet hoffte, dass Lizzie es verstehen würde, sobald sie ihr Zimmer tatsächlich einmal gesehen hätte. Lizzies Familie war alles andere als wohlhabend, und Lizzie hatte obendrein drei kleinere Schwestern, die satt werden wollten und Kleider brauchten, aber ihr Vater hatte immerhin eine Anstellung als Omnibusfahrer. Daher wohnten sie auch in einem richtigen Haus mit Vorhängen und Teppichen, Möbeln, Bildern der Königlichen Familie an den Wänden und einer vollen Speisekammer. Es war ein Zuhause, und nicht ein kalter, unpersönlicher Verschlag, in dem man sich eigentlich nur zum Schlafen aufhalten mochte.

Der Fußmarsch zur Arbeit dauerte fast eine Stunde. Zwar fuhren die Pferdeomnibusse in ihre Richtung, doch keines der beiden Mädchen konnte sich das Fahrgeld leisten. Nur Beamte und Büroangestellte waren in der Lage, täglich eine solche Summe zu entbehren. Außerdem genossen Lizzie und Velvet ihren gemeinsamen Gang zur Arbeit und schwatzten dabei über alles Mögliche: junge Männer, die sie kannten (oder bald kennenzulernen hofften), die aktuelle Fortsetzungsgeschichte in der Zeitung, die Fauxpas der jüngeren Mitglieder der Königsfamilie, oder ob es wohl schicklich sei, wenn junge Damen auf dem Fahrrad weite Pumphosen trugen. Morgens redeten sie immer viel mehr miteinander als abends auf dem Heimweg, wenn sie oft nur noch müde einen Fuß vor den anderen setzten und sonst zu nichts mehr fähig waren.

An diesem Montagmorgen bot nebst ihren üblichen Themen vor allem Velvets neue Stelle in der Wäscherei Gesprächsstoff – ob die Arbeit schwierig sein würde und welche Art von Kunden dieses spezielle Angebot wohl nutzten.

»Meine Schwester meinte, du könntest vielleicht Kundschaft aus der Königlichen Familie haben«, bemerkte Lizzie.

»Aber der Buckingham Palast hat doch bestimmt eine eigene Wäscherei«, wandte Velvet ein.

»Stimmt, das kann sein. Aber meine Ma hat überlegt, ob vielleicht bekannte Schauspielerinnen den Waschdienst nutzen. Ellen Terry vielleicht. Stell dir mal vor!«

In ein eifriges Gespräch darüber vertieft, ob nun diese Theaterschauspielerin oder jene Varietésängerin hübscher sei, erreichten die beiden Mädchen die High Road, auf der es um diese Tageszeit vor Mietdroschken, privaten Kutschen, Bauernkarren, Reitern und Pferdeomnibussen nur so wimmelte. Während sie auf eine Lücke im Verkehr warteten, um die Straße zu überqueren, hielten sie gespannt Ausschau, ob nicht vielleicht ein Automobil vorbeikam. Vor ein paar Wochen war nämlich eines dieser tuckernden Gefährte in der Gegend von Turnham Green gesehen worden und hatte allseits große Aufregung ausgelöst. Vor allem, da eine Dame am Steuer gesessen hatte.

Als sie sich dem Hammersmith Broadway näherten, sahen sie an mehreren Stellen die blutigen Überreste überfahrener Truthähne auf der Straße: Zwei Stunden vorher war eine ganze Schar der Tiere zum Geflügelmarkt in Leadenhall getrieben worden, und nicht wenige waren dabei unter die Räder irgendwelcher Gefährte oder die Hufe der Kutschpferde gekommen. Die noch einigermaßen gut erhaltenen Kadaver waren natürlich in Windeseile verschwunden – einige Familien kamen nun zu einem unerwarteten Truthahn-Festmahl –, aber vereinzelt klebte noch ein plattgedrücktes Vogelbein, ein Flügel oder ein Büschel Federn auf dem Kopfsteinpflaster. Eben suchten die Mädchen mit angeekelten Mienen nach einem Weg um ein Häufchen Vogelinnereien herum, als auf einmal über den Verkehrslärm hinweg ein schriller Pfiff ertönte, gefolgt von einem lauten Ruf: »Kitty!«

Nach außen hin reagierte keins der beiden Mädchen, doch ein genauer Beobachter hätte bemerkt, dass Velvet erschrocken zusammenzuckte und instinktiv die Schultern hochzog. »Schnell!«, sagte sie zu Lizzie. »Sehen wir zu, dass wir hinüberkommen, bevor wir noch niedergefahren werden.«

Während sie mit ihrer Freundin über die Straße eilte, ertönte wieder der Ruf hinter ihnen: »Kitty! He, Kitty!«

Lizzie war nun doch neugierig geworden und blickte sich um. Ein junger Mann stand auf dem Gehsteig, winkte ihnen zu und deutete auf Velvet. »Oh!«, entfuhr es Lizzie. »Da steht ein gutaussehender junger Mann und winkt dir zu. Sieh doch!«

Widerwillig drehte sich Velvet um. Ihr dämmerte, dass sie diesen speziellen jungen Mann wohl nicht länger ignorieren konnte.

Als sich eine Lücke im Verkehr auftat, lief er über die Straße und kam auf sie zu. Er strahlte übers ganze Gesicht.

»Kitty!«, sagte er zu Velvet. »Nein, wirklich, so ein Glücksfall! Ich habe überall nach dir gesucht!«

Lizzie stand mit offenem Mund da, und ihr Blick ging verständnislos zwischen den beiden hin und her. Sie hatte mit Velvet schon öfter darüber geplaudert, wie es wohl wäre, einen Verehrer zu haben, doch ihre Freundin hatte nie erwähnt, dass sie bereits einen hatte. Und warum nannte er sie Kitty?

Velvet sah den jungen Mann mit resignierter Miene an. Charlie! Der flachsblonde Junge vom Ende ihrer ehemaligen Wohnstraße, der sie immer angehimmelt, sich für sie geprügelt und ihr einmal einen Blumenstrauß geschenkt hatte – aus Blumen, die er heimlich in einem fremden Garten gepflückt hatte. Er war ein Teil ihrer Kindheit und ein Teil ihrer Vergangenheit …

Sie überlegte, ob sie einfach so tun sollte, als kenne sie ihn nicht, und ihm unterstellen, dass er sie mit jemandem verwechsle. Oder ob sie vielleicht eine Ohnmacht vorschützen sollte. Aber das würde wohl nicht besonders glaubhaft wirken, sagte sie sich. Wäre sie bloß rechtzeitig aufgestanden, dann wären sie längst bei Ruffold’s und ihm überhaupt nicht begegnet.

Charlie trug neue Stiefel, Kniehosen und eine Tweedjacke, die ihm eine Nummer zu groß war. Als er seine Mütze abnahm, stellten sich seine strohblonden Haare von der elektrischen Ladung auf. Er sah so drollig aus, dass Velvet gegen ihren Willen lächeln musste.

»Hallo, Charlie«, sagte sie mit einem Seufzer.

Er ergriff ihre Hände, drückte auf jede einen Kuss, doch als ihm Velvets Miene auffiel, besann er sich, ließ ihre Hände los und machte stattdessen eine kleine Verbeugung. »Bitte entschuldige, Kitty«, sagte er. »Ich habe mich nur so gefreut, dich zu sehen.«

Lizzie stieß einen erstaunten Ausruf aus. »Kitty?«, fragte sie. »Warum nennt er dich Kitty, Velvet?«

Jetzt war Charlie an der Reihe, fragend von einer zur anderen zu sehen. »Velvet?«

Velvet seufzte erneut. »Nun«, gab sie Lizzie gegenüber zu, »mein richtiger Name ist eigentlich Kitty, aber … aber nachdem mein Vater gestorben war, habe ich beschlossen, dass ich von nun an keine Kitty mehr sein will.« Der Name Kitty, fand sie – und das hatte sie schon immer so empfunden –, klang nach etwas Putzigem, Niedlichem. So hieß jemand, der sich nicht wehren konnte und sich ausnutzen ließ und allzu leicht unter die Räder kam. Und dann gab es noch einen Grund für die Namensänderung, und der war recht naheliegend: Falls irgendjemand ein Mädchen namens Kitty Marley suchte, um ihm Fragen über einen gewissen Toten aus dem Duckworth-Kanal zu stellen, dann würde sich das recht schwierig gestalten, wenn aus Kitty Marley inzwischen Velvet Groves geworden war.

»Du hast deinen Namen geändert?«, fragte Lizzie.

Velvet nickte. Zu ihrem Unbehagen fiel ihr ein, dass sie sich erst letzte Woche über Namen unterhalten hatten, und Lizzie hatte sehnsüchtig angemerkt, wie gerne sie auf einen so wohlklingenden – und wohlhabend klingenden – Namen getauft worden wäre, anstatt auf Lizzie, was unbestreitbar das passende Pendant für ein ganz gewöhnliches Dienstmädchen war.

»Ah«, sagte Charlie. »Verstehe. Du heißt jetzt also Velvet?«

Velvet nickte.

»Ich finde, Kitty ist ein hübscher Name«, sagte Lizzie ein wenig verstimmt. »Wie bist du bloß auf die Idee gekommen, ihn zu ändern?«

»Ich wollte einen Neuanfang machen.«

»Aber warum bist du einfach von einem Tag auf den anderen verschwunden?«, fragte Charlie, der schon die ganze Zeit seine Mütze mit den Fingern im Kreis herumdrehte. »Du hast mir das Herz gebrochen, Kitty. Nicht mal Lebewohl hast du gesagt.«

»Velvet!«

»Na gut, dann eben Velvet«, sagte Charlie. »Aber ich verstehe nicht, wieso.«

Velvet blickte ihn bloß mit undurchdringlicher Miene an.

»Jedenfalls, als wir hörten, dass dein Vater ertrunken ist«, fuhr er fort, »habe ich nach dir gesucht, weißt du. Ma meinte, wir könnten doch nicht zulassen, dass du ganz allein bleibst, und ich sollte dich zu uns nach Hause holen, für eine Weile jedenfalls, bis du auf eigenen Füßen stehen könntest.«

»Bestell deiner Ma einen freundlichen Gruß und vielen Dank von mir«, erwiderte Velvet und dachte an die Warmherzigkeit, die Charlies Mutter ausstrahlte, und die Geborgenheit, die man in jedem Winkel ihres Hauses spürte. »Aber ich musste einfach weg von allem und ganz neu anfangen. Du weißt ja, wie mein Vater war …« Sie biss sich auf die Zunge. Am liebsten hätte sie freiheraus erzählt, wie sehr sie ihren Vater gehasst hatte, und das elende Zimmer, das sie bewohnt hatten, und überhaupt ihr ganzes jämmerliches Leben. Doch sie wagte nicht, davon anzufangen, aus Angst, im nächsten Augenblick in Tränen auszubrechen.

Charlie nahm ihre Hand und schaute ihr prüfend in die Augen. »Aber Ki… Velvet«, sagte er und fuhr mit leiserer Stimme fort. »Ich dachte immer, wir würden eines Tages heiraten. Ich weiß noch, wie ich dich mit sieben oder so gefragt habe, ob du mal meine Frau wirst.«

Velvet war diese Bemerkung furchtbar peinlich, ja, sie war beinahe empört darüber. Mit einem nervösen Kichern erwiderte sie: »Ganz genau, wir waren sieben Jahre alt! In dem Alter sagen Kinder nun mal so dumme Sachen.«

»Vielleicht war es für dich nur etwas Dummes«, bemerkte Charlie, »aber ich habe es so gemeint. Du weißt, dass ich dich immer …«

Velvet befürchtete, sich nun auch noch eine Liebeserklärung von Charlie anhören zu müssen, und so zog sie sich hastig ihr Tuch fester um die Schultern und ergriff Lizzies Arm. »Tut mir leid, Charlie, aber wir müssen jetzt wirklich weiter. Wir kommen sonst zu spät zur Arbeit.« Und dann konnte sie es sich nicht verkneifen, noch hinzuzufügen: »Ich fange heute nämlich eine neue Stelle an.«

Charlie versuchte, sie am Arm festzuhalten. »Geh noch nicht! Bitte!«

Velvet machte einen kleinen Knicks. »Auf Wiedersehen, Charlie.«

»Sag mir zumindest, wo ich dich finden kann. Wo arbeitest du?«

Velvet setzte sich in Bewegung und zog Lizzie mit sich fort, die allerdings nur widerwillig mitging, und das, obwohl sie sehr wohl wusste, dass sie sich einen Lohnabzug einhandeln würden, wenn sie zu spät zur Arbeit kamen. Lizzie fand es einfach zu schade, dass diese höchst spannende romantische Begegnung damit beendet sein sollte.

»Ich melde mich bald einmal bei dir, Charlie!«, rief Velvet ihm im Weggehen noch zu.

»Aber wo wohnst du? Und wo arbeitest du?«

Lizzie tat der junge Mann so leid, dass sie sich plötzlich noch einmal zu ihm umdrehte und ihm »Ruffold’s Dampfwäscherei!« zurief, was er mit einem Nicken und einem Lächeln quittierte.

Velvet war empört. »Oh, wie konntest du nur!«

Den restlichen Weg bis zu ihrer Arbeit redeten die beiden Freundinnen kein Wort mehr miteinander. Als sie sich trennten, zogen zwar beide noch eine finstere, beleidigte Miene, verabredeten aber trotzdem, wenn auch ein wenig reserviert, sich zur Essenspause zu treffen.

Für die Arbeiterinnen bei Ruffold’s begann der Tag um halb acht Uhr morgens, wobei die Männer, die für das Beheizen der großen Wasserkessel zuständig waren, schon deutlich früher anfingen. Velvet hängte ihr Schultertuch an einen Haken, zog sich ihre Kittelschürze über und die Haube auf und ging die ganze Waschhalle hindurch bis zu dem langen Tisch mit der weißen, emaillierten Oberfläche ganz vorn. Um diesen Tisch herum saßen auf hohen Hockern die Arbeiterinnen der Feinwäscherei: sechs junge Frauen, alle mit einer Schachtel voll Wäsche vor sich, und vertieft in irgendeine Näharbeit. Velvet begrüßte sie mit einem Guten Morgen, das sie murmelnd erwiderten.

Einen Augenblick später erschien Mrs Sloane und erklärte Velvet ihre Aufgaben. Sie entsprachen dem, was sie am Samstag schon gehört hatte: Sie musste sich eine der Schachteln nehmen und war von da ab allein für deren Inhalt zuständig. Erst wenn sie mit der Wäsche darin ganz fertig war, sie Mrs Sloane vorgelegt und diese nichts daran zu beanstanden hatte, durfte sie sich eine neue nehmen. Auf diese Weise wurde sichergestellt, dass die Wäsche einer Kundschaft immer nur von einem Mädchen bearbeitet wurde und nichts vertauscht werden konnte oder im falschen Karton landete. Mrs Sloane überprüfte, ob Velvets Hände, Fingernägel und ihre Schürze sauber waren, wies ihr einen der Hocker zu und stellte eine Schachtel vor sie hin. Velvet hob den Deckel, und ihre neue Laufbahn begann.

Sie brauchte den ganzen Vormittag für ihren ersten Karton Wäsche – fünf weiße Baumwollunterröcke mit Lochstickerei. An zweien davon mussten die Spitzenbesätze ausgebessert werden, und alle mussten gewaschen, gestärkt und die Besätze wieder tadellos sauber angenäht werden.

Zur Essenszeit – die Mädchen saßen dazu im Gang, denn natürlich war es ihnen nicht erlaubt, in der Nähe der Wäsche zu essen – söhnten sich Velvet und Lizzie nach ihrer kleinen Auseinandersetzung wieder aus.

»Er hat mir einfach so leidgetan«, entschuldigte sich Lizzie. »Er war doch so nett und meinte es so ernst mit dir.« Dann kam sie rasch auf das zu sprechen, was ihr eigentlich auf der Seele lag: »Allerdings hast du mir nie davon erzählt, dass du einen Verehrer hast!«

»Als solchen sehe ich ihn auch gar nicht«, gab Velvet in festem Ton zurück. »Charlie war einfach mein bester Freund aus Kindertagen, ein Nachbarsjunge, mit dem ich immer gespielt habe. Ich weiß, er ist ein netter Junge, aber …«

»Habt ihr euch gestritten und du bist ihm davongelaufen?«

Velvet schüttelte den Kopf. »Nein, so dramatisch war das überhaupt nicht.« Sie seufzte. »Hast du wirklich noch nie das Gefühl gehabt, dass du einfach dein ganzes Leben umkrempeln und jemand ganz anderes werden möchtest?«

Lizzie schüttelte den Kopf. »Das Einzige, was ich mir immer gewünscht habe – und nach wie vor wünsche –, ist, einen netten jungen Mann, der einen Beruf gelernt hat, kennenzulernen, ihn zu heiraten und nicht allzu weit weg von meiner Ma und meinen Schwestern zu leben.«

»Aber letztes Jahr, als das neue Jahrhundert begonnen hat …?«

»Ja?«

»Warst du da nicht irgendwie aufgeregt und hast dir vorgestellt, dass auf einmal alles möglich wäre? Dass etwas Fabelhaftes passieren könnte und du genau das werden könntest, was du dir immer gewünscht hast?«

Lizzie sah ihre Freundin verdutzt an. »Ich habe keine Ahnung, was du meinst«, gab sie zurück. »Unsereins … na ja, wir arbeiten in einer Wäscherei oder irgendwas Ähnlichem, und dann verlieben wir uns, und wenn wir Glück haben, werden wir in einem weißen Musselinkleid vor den Traualtar geführt.«

»Lizzie! Das Leben muss doch noch mehr zu bieten haben als das!«

»Allerdings. Danach bekommen wir Kinder«, sagte Lizzie fröhlich. »Wer würde sich denn mehr wünschen?«

»Ich«, antwortete Velvet.

Lizzie schüttelte traurig den Kopf, als wolle sie damit sagen, dass Velvet sich wohl auf eine bittere Enttäuschung gefasst machen musste.

Kapitel 3

In welchem Velvet eine ganz besondere Einladung erhält

Während ihrer ersten Arbeitswoche boten Velvets Wäscheschachteln einen recht gewöhnlichen Inhalt: einen Vorrat an weißen Kragen, die gewaschen, gestärkt und mit einem Achatstein glänzend gemacht werden mussten, für einen Herrn aus dem Anwaltsstand; vier naturfarbene Leinenjacken für einen Geistlichen, der einen Posten in den Tropen antreten sollte; ein Taufkleid, an dem der Spitzenbesatz des Oberteils ausgebessert werden musste, bevor alles gewaschen wurde; zwei Damenbaumwollblusen, bei denen sämtliche Knöpfe versetzt werden mussten, weil die Kleidungsstücke bei einer früheren Waschprozedur eingelaufen waren. Außerdem übernahm Velvet eine Wäscheschachtel mit zwei herrlichen, pfirsichfarbenen seidenen Bettlaken und einer dazu passenden Tagesdecke. Diese kosteten sie unendlich viel Zeit und Ärger, denn sie mussten, Mrs Sloanes ausdrücklichen Anweisungen zufolge, mit einem kühlen Glätteisen feucht unter einem Tuch gedämpft werden. Velvet gab sich alle Mühe, doch der feine Stoff rutschte immer wieder weg und fiel in seidigen Kaskaden vom Tisch. Die anderen Mädchen lächelten vor sich hin, denn sie kannten diese speziellen Laken bereits und hatten sie Velvet absichtlich übrig gelassen.

Bis zum Samstag hatte Velvet einige wichtige Dinge herausgefunden. Erstens: Wenn man herausbekam, wie eine bestimmte Kundschaft ihre Wäsche haben wollte und die Arbeit so gut erledigte, dass der betreffende Herr oder die Dame sich bei Mrs Sloane lobend äußerte, dann »gehörte« einem diese Kundschaft von da an und man übernahm in Zukunft ihre sämtliche Wäsche. Wenn eines der anderen Mädchen eine solche Schachtel an sich nahm, galt dies als äußerst unhöflich. Velvet passierte dies versehentlich an ihrem zweiten Tag. Sie nahm eine Schachtel mit Damenunterhemden und spitzenverzierten langen Schlüpfern und hatte die Sachen schon in Seifenlauge gelegt, als ein empörter Aufschrei ertönte: »Das ist meine Dame, Finger weg!« Im Nu hatte Maisie, die diese Kundin für sich reklamierte, die Sachen wieder aus der Wanne gefischt. Später, als ihr aufging, dass Velvet ja nicht hatte wissen können, welche Kunden bereits vergeben waren, entschuldigte sie sich allerdings bei ihr. »Wir geben unsere Kundschaft nicht gerne aus der Hand, weißt du«, erklärte Maisie. »Weil nämlich manchmal, um Weihnachten herum, eine Kleinigkeit für die Wäscherin in der Schachtel versteckt ist.«

Das Zweite, was Velvet herausfand, war, dass die Mädchen in der Feinwäscherei hofften, aus dem, was sie hier lernten, einmal anderweitig Nutzen ziehen zu können. Erst jüngst hatten ein paar Mädchen das Glück gehabt, eine Stelle als Wäscherin oder Dienstmädchen in einem herrschaftlichen Haushalt zu ergattern. Laut Maisie war es einem Mädchen von Ruffold’s sogar gelungen, sich einem Herren, dessen täglich eintreffende weiße Hemden es stets sorgfältig mit Waschblaukugeln, Bleichsoda und Seife behandelte, ganz und gar unentbehrlich zu machen: »Sie fing als Haushälterin bei ihm an, und wenig später war sie seine Frau.«

Velvet überlegte, ob sie sich wohl auch einen reichen Gönner angeln könnte, und sah sich deshalb die Namen, die seitlich auf den Schachteln standen, genauer an. Vielleicht klang ja einer davon besonders wohlhabend. Dabei stieß sie auf eine gewisse Madame Natascha Savoya. Sie fragte herum, ob die Dame schon jemandem »gehörte«, und erfuhr von Maisie, dass es sich um eine neue Kundin handelte, von der man nicht viel wusste. »Ich hatte letzte Woche eine Schachtel von ihr«, sagte Maisie. »Aber mit ihrem ganzen Firlefanz liegt sie dir, glaube ich, eher als mir.«

Neugierig schaute Velvet in den frisch eingetroffenen Karton und rang beim Anblick des hinreißenden Sortiments aus pastellfarbenen Seiden- und Satinstoffen nach Atem: eine himbeerrote Bluse, ein seidenes Bettjäckchen mit gestickter Schulterpasse, ein Schultertuch so fein wie ein Spinnennetz, ein cremeblaues Nachthemd, ein langer Faltenrock aus Leinen und ein Morgenmantel aus Kaschmir mit applizierten Rosen.

»Seht euch das an!«, rief sie aus, während sie die Kleidungsstücke eins nach dem anderen herauszog. »Was für hübsche Sachen!«

»Hübsch mögen sie ja sein«, bemerkte Maisie mit einem flüchtigen Blick über ihre Schulter, »aber die zu waschen, treibt einen in den Wahnsinn.«

![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)