Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Eulenspiegel Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Eberhard Esche gehört zu denen, deren Verlust mit den Jahren immer empfindlicher fühlbar wird. Mag die Kunst des Schauspielers flüchtig sein, mit seinen Bücher hat er sich einen bedeutenden Gedenkstein gesetzt und den Nachgeborenen ein Werk der lebendigen Erinnerung, einer gediegenen Kunstauffassung und unbeugsamen politischen Haltung hinterlassen. Seine autobiographischen Geschichten handeln natürlich vom Theater, aber sie erzählen auch von den gesellschaftlichen Zuständen, unter denen Theater blüht oder vegetiert, und von den Leuten, die Theater machen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 445

Veröffentlichungsjahr: 2014

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Impressum

ISBN eBook 978-3-359-50031-5

ISBN Print 978-3-359-02375-3

© 2014 (2012, 2000) Eulenspiegel Verlag, Berlin

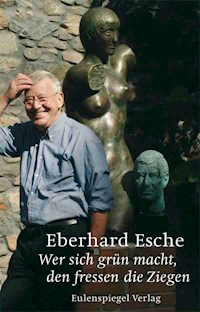

Umschlagentwurf: Verlag, unter Verwendung eines Fotos von Frank Splanemann

Eulenspiegel · Das Neue Berlin Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG

Neue Grünstr. 18, 10179 Berlin

Die Bücher des Eulenspiegel Verlags erscheinen in der Eulenspiegel Verlagsgruppe

www.eulenspiegel-verlagsgruppe.de

Eberhard Esche

Der Hase im Rausch

Autobiographische Geschichten

EULENSPIEGEL VERLAG

Für Esther und Jonathan.

Meine Tochter und meinen Sohn.

Zu einigen Gründen, weshalb ich Monarchist werden musste.

Le Roi est mort. Vive le Roi.

Le Théâtre est mort. Vive le Théâtre.

Wenn in Frankreich ein König starb, wurde ein Fenster geöffnet und aus dem Sterbezimmer heraus in die Straßen von Paris hinein gerufen: Der König ist tot. Es lebe der König. Das konnte jeder hören. Ich rufe aus den deutschen Theatern heraus, in die Straßen ihrer ungezählten Hauptstädte hinein: Das Theater ist tot. Es lebe das Theater. Doch keiner hört mir zu.

Die Monarchie hatte den schönen Vorteil, daß sie sich nicht durch Neuwahlen belästigen lassen mußte. Sie fand statt dessen den neuen König in der Familie. Der König ist tot! Es lebe der König! Solch ein System war praktisch, und die Korruption hielt sich in staatserhaltenden Grenzen.

Nun aber sind die Könige wirklich tot, und den Theatern fehlt der Gönner und damit die Parole: Vive le théâtre. Denn statt der Könige bestimmen am Theater nun die Daimler-Benze, Die Gnadenreichen.Oder die Deutsche Bank, Die Huldvollen. Oder die Dresdner Bank, Die Sympathischen. Oder die Bayerische Vereinsbank, Die Uneigennützigen. Oder wie die Namen deutscher Schrotthändler auch heißen mögen. Bleiben wir der Einfachheit halber bei Einem für Alle. Bleiben wir bei den Gnadenreichen.

Die Gnadenreichen verkaufen Autos. Die Gnadenreichen spielen eine Königsrolle in der Welt. Das einzige, was ihnen bei dieser Rolle fehlt, ist der König. Wie sich leicht beweisen läßt: Könige leisteten sich Theater. Weil Könige im allgemeinen (wir überspringen den Vater von Friedrich dem Großen, F. W. I., der Gründe hatte, sparsam zu sein) Luxus liebten. Theater ist Luxus. Die Gnadenreichen lieben auch Luxus, aber nur in Karossen. Sie lieben nicht Luxus in deutschen Köpfen. In den luxuriös eingerichteten Chefetagen der heutigen Königsrollenspieler, die versuchen, sich durch Nadelstreifen und schlechtes Englisch – aber mit ausgezeichnetem amerikanischen Dialekt – unauffällig zu machen, wird nur zum Teil noch deutsch gesprochen. An deutschen Theatern ausschließlich. Die deutschen Theater leben von der deutschen Sprache und die deutsche Sprache von ihren Theatern. Wo sonst konnte man, zumindest bis vor kurzem, das beste Deutsch hören, jenes, das von deutschen Dichtern geschrieben wurde?

Aber mit Theater läßt sich kein Geschäft machen, kein kleines und kein großes. Theater kann zwar als Bedürfnisanstalt benutzt werden – dennoch, es kostet Geld, es bringt keines ein. Die paar Groschen Abendeinnahme gehören nicht der Vorstellungswelt Der Gnadenreichen an. Wenn man Nutzen nach Immobilienpreisen, Wertanlagen, Börsenkursen, Steuervorteilen, Bilanzen, Pleiten, Pech und Pannen mißt, ist Theater nutzlos. Und Die Gnadenreichen hassen das Nutzlose. Sonst hießen die Leute ja Rolls Royce. Wären diese Leute von diesem Hasse nicht so besessen, wären sie nicht so attraktiv. In Draculas Blutgier liegt seine Anziehungskraft. Das einzige Nutzlose, was Die Gnadenreichen nicht hassen, ist die Reklame.

Nun würde sich ja das Theater, die alte Hure, auch für Reklame hinlegen, und das tut es schon fleißig. Für wen hat es sich noch nicht hingelegt in seiner langen Geschichte, die nun wirklich länger ist als die von Daimler-Benz? Sein Überleben hat das Theater auch dem Hinlegen zu verdanken, und diese Bretterknaller-Technik versucht es wieder und wieder, es legt sich sogar für untrinkbare Biermarken auf den Rücken und spreizt die Beine. Aber für das heutige Überleben ist diese Technik überaltert, Pornos sind im Fernsehen einfach schmucker. Weiter: Intrigantinnen der 2. Ebene kriechen in gehobene Klubs, buhlen um persönliche Anerkennung, mutig mißachtend die Vergeblichkeit ihres Bemühens, in übergeordneten Ärschen Platz zu finden. Diese sind längst geschlossen. Denn auch ein übergeordneter Arsch hat einen solchen über sich und klemmt seinerseits in Anspannung, in diesen hineinzukommen, seine Backen zu. Vergeblich! Dieser ist ebenfalls geschlossen. Aus dieser Himmelsleiter oder – irdisch ausgedrückt – Gesamtgesellschaftskonstellation heraus erklären sich die großen Trauben, oder soll man sagen »Neuen Menschenschlangen«, die vor geschlossenen Pforten stehen. Fast möchte man Volksbewegung im Stillstand dazu sagen oder einfach schlechtes Theater.

Theater ist kein Massenereignis. Theater ist eine Peep-Show für Eliten. Und die Theater müssen begreifen, daß sie ihr Überleben nicht vom Massenfick abhängig machen dürfen. Was sie auch immer für obszöne Bewegungen machen, bei der herrschenden Stimulanz-Schwemme, dem Gefühlsprothesentum, werden sie nicht mehr wahrgenommen.

Als es das Fernsehen noch nicht gab, zeigten sich die Politiker, um sich sehen zu lassen, gerne in den Theatern. Das Publikum mochte das, und es konnte Vergleiche anstellen zwischen oben und unten. Hautnahe Vergleiche zwischen zwei Darstellungen. Die Politiker schienen das zu ertragen, ja, sie mußten es suchen. Heute suchen sie ihr Plätzchen im Fernsehen, heute brauchen sie das Theater nicht mehr, denn das Fernsehen gibt ihnen ein Millionenpublikum und schirmt sie gleichzeitig davon ab.

Als in Amerika ein Präsident im Theater erschossen wurde, gingen die Nachfolger des Erschossenen einfach nicht mehr hin. So endete das amerikanische Theater. Man kann sagen, es starb im Kindbett. Da aber die amerikanischen Präsidenten jenes Instrument, welches sie »Hautnähe« nannten und bisher im Theater suchten, nicht missen mochten, gewöhnten sich amerikanische Präsidenten nach dem Verlust des Theaters an die Straße. Man kann sagen, daß Amerikas wirtschaftlicher Aufstieg aus dem kulturellen Abstieg entstand. Und auf der Straße stehen die Präsidenten dieses großen Landes nun in gewissen Regelmäßigkeiten und drücken mit Inbrunst Hände. Die Hände der Straße. Sie drücken die Hände ihrer verkleideten Leibwächter. Und wieder und wieder. Das sind Events! (Das Modewort Event ist nicht in der Rechtschreibautomatik meines guten und alten Computers enthalten. Statt dessen zeigt er alternativ zu Event »Elend« an.) Und da sich europäische Politiker liebevoll an Amerika orientieren, sehen wir die Folgen in den europäischen Theatern.

Dennoch, noch bekommen die deutschen Theater Subventionen. Auch Die Gnadenreichen leisten sich Sponsorengelder. Ja, wenn es sein muß, sogar für Theaterbaracken. Dann sprechen Berliner Kulturfunktionäre von Leuchttürmen. Und es sitzen in den Zentralen zum Beispiel Der Huldvollen noch vereinzelt Menschen mit Kultur. Die dem Theater nicht übelwollen. Die dem Namen Huldvoll, unter dem sie dienen, versuchen Ehre zu machen. Und mit Anstand tragen, daß man sie schon hinter nicht mehr vorgehaltener Hand altmodisch nennt. Als würden sie das Theater statt für eine humanistische Einrichtung, was es ist, für eine Mode halten. Solche Menschen gibt es noch. Bei den Huldvollen. Oder bei den Uneigennützigen. Vielleicht auch einen bei den Gnadenreichen. Doch an der Grundwahrheit kommen sie alle nicht vorüber: Alle die Genannten brauchen Kunden. Die Theater brauchen Könige.

Die Gnadenreichen üben sich in Bescheidenheit, hüllen sich in einen Schafspelz und nennen in ihrer Wolfssprache den Kunden König. Ich erinnere mich: Echte Könige haben auch gelogen, aber nie so klein. Doch der Kunde, vom Werbefernsehen gebildet, fällt auch auf die plattesten Lügen herein. Schließlich leben wir in einer Demokratie. Die so viele Vorteile hat, mit der einen Ausnahme: Ihr fehlt der König. Aber gibt es nicht doch noch welche? Schließlich leben in der Demokratie ja auch Menschen! Und unter Menschen müßte sich doch immer mal wieder ein König finden. Mir wäre es schnuppe, ob der nun Präsident oder Bürovorsteher heißt, auf den Namen lege ich mich nicht fest. Hauptsache, dieser Mann ist kein Demokrat.

Ich fürchte mich vor Demokraten. Nicht, weil die nur Fußball lieben, sondern weil sie sich vor dem Theater fürchten. Der Kunstsinn des Demokraten wird nicht vom Kunstwerk, sondern vom Marktwert bestimmt. Und der ist schwankend. Heute Baselitz, morgen Kiefer, der Unterschied zwischen grüner Kacke und blauer Kacke. Und der beste Intendant ist heute einer, der schwankend jede Meinung hat. Demokraten sind Gleichmacher. Sie halten alle für ihresgleichen und nur sich selbst für besser, heimlich. Ich weiß, von wem ich spreche, so etwas habe ich seit Jahrzehnten an meinem Theater studieren dürfen. Der Fisch stinkt vom Kopf her. Auch dieses Ergebnis meines Studiums ist nicht neu. Da fragt man sich schon, weshalb man so lange studiert, um am Ende das rauszukriegen, was man am Anfang schon gewußt hat.

Nein! Das ist nicht wahr, etwas habe ich doch rausgekriegt: Es sind gar nicht die bösen Imperialisten, es sind die guten Intendanten, welche die Theater in Grund und Boden wirtschaften, indem sie die Rolle des Königs als Demokrat spielen. Hierin sind sie ihren Geldgebern ähnlich, die Wissen und Glauben auf das Schönste vereinen können: Sie wissen, Spenden ist steuergünstig, und glauben, Spenden ist nobel. Dieser Ablaßhandel befreit sie von der Seelenqual, sich darum kümmern zu müssen, was für ihr Geld geboten wird. So lassen sie den Spendennehmer, den armen Theaterleiter, allein. Allein in der Freiheit. Es scheint, daß Erich Honeckers dämlicher Spruch vom VIII. Parteitag der SED im Jahre 1971 »er kenne keine Tabus mehr«, womit er verriet, daß er keine Ahnung von Kunst hatte, heute volle Wirksamkeit erreicht hat. Unter diesen tabulosen Zuständen drehen die Intendanten, um Witterung aufzunehmen, »wohin geht der Trend?«, solange den Kopf um sich selbst, bis sie sich durch Dauerdrehen des Halses selbst erwürgt haben.

Leider ist das nur bildlich gesprochen. Die Wahrheit des Alltags sieht so aus: Hat man sich ihrer als Intendant entledigt und durch einen neuen Blender, neudeutsch: Manager ersetzt, inszenieren sie Oper. Da können sie soviel Unfug treiben, wie sie wollen, denn die Oper ist nicht umzubringen.

Doch vergessen wir diese hochbezahlten Statisten der Kulturwirtschaft. Sie sind ja nicht das eigentliche Problem beim Untergang der Theaters. Das Problem ruft ein Staat hervor, der sich anschickt, sich für kleine Summen zu verkaufen.

Über Könige läßt sich vieles sagen, und wahrlich nicht nur Gutes, aber eines kann man nicht: Ihnen nachsagen, daß sie Krämerseelen gewesen seien. Die Könige sind tot.

Die Könige gehen fort, und mit ihnen gehen die letzten Dichter. Ohne Autoritätsglauben kann auch kein großer Dichter emporkommen. Die öde Werkeltagsgesinnung der modernen Puritaner verbreitet sich schon über ganz Europa, wie eine graue Dämmerung, die einer starren Winterzeit vorausgeht.

Das sagt der Dichter Heinrich Heine.

Doch noch ist nicht Winter. Es ist erst Herbst, und die Theater singen noch. Zwar höre ich keine Nachtigallen mehr, natürlich nicht, die kommen ja erst im Frühjahr wieder, und das nächste Frühjahr kommt. Da bin ich sicher. Im Herbst hören wir nun mal nur das Krächzen der Krähenschwärme, im Herbst ist das so. Bloß dauert dieser Herbst so lange. Und je länger er dauert, desto schlechter werden die Theater. Sie krähen bloß noch. Die Frage bleibt, wie soll daraus einmal wieder Theater der Welt werden? Dann die nächste Frage: Wo bleiben die jungen Nachtigallen? Meine Frau, meine Tochter, mein Sohn und ich haben einen Garten. In dem Garten gibt es Nachtigallen, und da kann man hören, daß bei den Nachtigallen die jungen den Gesang von den alten lernen. Wenn die alten schlecht singen, singen auch die jungen schlecht. Wenn aber die alten schweigen, schweigen dann auch die jungen? Und dann die Frage: Was mache ich so lange? Ich nehme das Theater eben immer noch ernst, daß diese Fragen für mich zum Anstand gehören. Soll ich den drohenden Niedergang des Theaters, bis zur Ankunft des Großen Unbekannten, von außen abwarten?

Das sind so viele Fragen. Und ich weiß keine rechte Antwort, außer der einen: Wenn ich mich bis zum Frühjahr vom Theater fernhalte, hätte ich Zeit, ein paar Geschichten aufzuschreiben und verbringe die Zeit nicht nutzlos mit so-vor-sich-hin-warten. Und so führe ich den liebenswürdigen Leser, dem gegenüber ich und mein Verleger nicht dankbar genug sein können, daß er dieses Werklein erstanden hat, in jenen Teil meines Lebens, welcher sich einst am Theater begab, und in eine Zeit, als die Theater noch Geist hatten und in der Welt etwas galten.

Bei diesem Teil meines Lebens will ich die Beschreibungen belassen, weil der andere Teil keine Sau etwas angeht. Folglich lohnt sich der Kauf des Büchleins nur für Leser, die ein Blick hinter die Kulissen des Theaters werfen wollen, aber nicht hinter die Wohnungstür meines Zuhauses.

Damit habe ich deutlich gemacht, daß dieses Buch kein säuisches Buch werden wird. Wohl aber handelt es von Säuen, die im falschen Garten ackern. Natürlich behalte ich mir vor, den Säuen falsche Namen zu geben oder sie gar namenlos zu machen.

Von den Säuen zurück zu den Königen. Ich stamme leider nicht aus vornehmem Hause. Wäre es so, wäre es mir lieber, andererseits sage ich mir: Die Reichen sind auch nicht immer glücklich, und wer arbeitet, ist immer der Dumme. Beides mischt sich in meiner Herkunft. Welche in gewisser Weise auf Strümpfen daherkommt. Erst geräuschlos, später auffallend.

Da war einmal ein Johann Esche. Er wurde als Sohn eines Schwarzfärbers am 3. Mai 1682 in Köthensdorf bei Taura im sächsischen Lande geboren und endete als Begründer der sächsischen Textilindustrie. Doch bevor es soweit kam, gab ihn sein Vater, dem damaligen Gesindezwang folgend, als Kleinknecht in den Dienst des Lehnsherrn Antonius II. von Schönberg. Dort erhielt er, bei freiem Essen und Wohnen, 5 bis 6 Taler Lohn, jährlich. Das reichte dem Johann Esche nicht, und er arbeitete sich erst weg, dann hoch. Er wurde Leibkutscher und saß hoch auf dem Bock, dem Kutschbock, während sein Herr in der Chaise etwas hinter ihm unter ihm saß. Diese übergeordnete Rolle brachte ihn bald vorwärts. Nach Dresden. Denn in Dresden gab es Strümpfe. Für uns heute ist ein Strumpf ein Strumpf und nichts besonderes, außer: er ist teuer, und das ist nicht selten. So möchte man es fast nicht glauben, daß es einst Zeiten gab, da war der Strumpf selten und teuer. Darum nun ein kurzer Abriß der Geschichte der verschiedenen Strümpfe, in Klammer Bas de Chausses.

Um schneller auf meine Lebenserinnerungen am Theater zurückzukommen beginne ich die Geschichte der Strümpfe nicht in der ägyptischen Frühgeschichte, sondern mit der Geschichte der Strumpfhose, die aus Leder oder Wollenzeug gemacht, am Wams oder Leibgurt befestigt oder an dem unteren Teil der Hose angenäht war. Solche von den Beinkleidern getrennten, gestrickten Strümpfe sollen erst im 16. Jahrhundert und zwar zuerst in Spanien in Gebrauch gekommen sein. Heinrich VIII. von England besaß, wohl bestückt mit Frauen, nur ein einziges Paar gestrickter seidener Beinkleider, die man tricots nannte und die er aus Spanien zum Geschenk erhalten haben soll und die damals noch als seltenes Prachtstück galten.

Man will das gerne glauben, wenn man sich die Beine Heinrich des Achten dabei vorstellt. Und Jakob I., mehr von mickrigem Beinwerk, der Sohn Maria Stuarts, soll bei seiner Krönung 1603 gar keine gehabt haben, was einem angesichts seiner pickeligen Spinnenbeine hätte leid tun können, wenn er sich nicht welche vom Herzog von Buckingham hätte pumpen können, um, wie er sagte, vor dem französischen Gesandten nicht wie ein gemeiner Kerl zu erscheinen.

Angeblich wurde die Strumpfstrickerei schon 1564 durch William Ridex, oder auch Rieder genannt, in England eingeführt. Aber Genaues weiß man nicht. Vielleicht stimmt nur, daß der Mann William hieß. Mehr weiß man von einem anderen William. Weil der in einer Liebesgeschichte die Hauptrolle spielt. Dieser andere William liebte ein armes Mädchen, welches sich und seine Familie durch das Strumpfstricken mit der Hand ernährte. Unser zweiter William, der auf den vollen Namen William Lee hörte, war Kandidat der theologischen Fakultät zu Cambridge. Er wollte das Herz des Mädchens gewinnen und – befreite ihre Hände. Er erfand eine Maschine, welche den Vorgang des Handstrickens in ein mechanisches System brachte. Das allerdings bedeutete viel. Während das geliebte Mädchen, von der wir aus Sympathie annehmen müssen, daß es nicht nur ein gutes Mädchen, sondern auch eine gute Handstrickerin war, in einer Minute 100 Maschen fertigen konnte, tat das die Maschine in der gleichen Zeit mit 600 Maschen. Es spricht für die Liebesfähigkeit von Lee, daß ihm das nicht genügte, und er wuchs in seiner Liebe zu dem Mädchen über sich hinaus. Er ging in sich und beschloß, seine Leistungssteigerung in die Maschine umzusetzen. Er setzte um und verbesserte seine Maschine. Diese schaffte schließlich 1500 Maschen. So ward der mechanische Wirkstuhl erfunden. Der Strumpf, ein Ergebnis der Menschenliebe.

Ob das alles wirklich wahr ist, weiß ich natürlich nicht. Wirklich, also real, heißt schließlich nur das, was uns in der Erfahrung als gegeben entgegentritt, und so haben es mir meine Großeltern väterlicherseits erzählt. Wer glaubt seinen Großeltern nicht? Jedenfalls, dieser William Lee wurde der Erfinder des ersten mechanischen Webstuhls, auch Strumpfstuhl genannt. Das weiß man verbürgt.

Weniger verbürgt ist, ob er das arme Mädchen gekriegt hat, für das er seine Erfindung gemacht hatte. Wiederum verbürgt ist, daß er nicht reich wurde. In England kam er nicht an. Selbst Elisabeth, die große Königin, hatte mehr Vorliebe für einen anderen William, den dritten William unserer Geschichte; das war kein Maschinenmensch, sondern ein Dichter, und er hieß William Shakespeare. Denn dem zweiten William, dem William Lee, soll die Königin das Patent für seinen Strumpfstuhl verweigert haben mit der Bemerkung: Aus dem kämen doch keine seidenen Strümpfe heraus.

Ob das wahr ist? Ich persönlich gestatte mir da Zweifel.

Wenn eine Königin Dichter erkennen kann, und das ist nachgewiesen bei Elisabeth I., dann muß sie nicht zwangsläufig verhindert sein, industrielle Vorteile für ihr Königreich zu entdecken.

Wie dem auch war, unser William Lee wanderte aus. Er ging nach Frankreich, wurde dort anerkannt und starb. Seine Erfindung, die er den Franzosen hinterließ, nützte der französischen Industrie, die weitgehend in kalvinistischer Hand war. Bis die Deutschen mal wieder, wie so oft in ihrer Geschichte, Bedarf an Ausländern hatten. Gewöhnlich warteten die Deutschen auf ihre Ausländer so lange, bis einerseits durch Kriege ihre eigene Bevölkerung auffallend geschrumpft war und andrerseits ihre Nachbarnationen diese Schrumpfungen durch Selbstverstümmelung auffüllen konnten.

Der Dresdner Franzose, der Besitzer des einzigen mechanischen Strumpfstuhls in Sachsen, den mein Urahn, der Johann Esche aufsuchte, war nicht aus freien Stücken in Dresden, sondern aus wirtschaftlichen. Schon damals nannten Flüchtlinge wirtschaftliche Gründe politische Gründe und gaben sich ideologisch. Man bezeichnete das aber anders und sagte religiös dazu.

Nämlich: Ein französischer König, Heinrich IV., hatte einst, bevor er ermordet wurde, ein Edikt erlassen. Das Edikt von Nantes. Dieses Edikt garantierte den Hugenotten (die hatten, wie just erwähnt, die französische Textilindustrie in der Hand) ihr Eigentum. Sie bekamen also die staatliche Garantie verliehen. Doch fast 100 Jahre später hob das ein anderer französischer König, Ludwig XIV., wieder auf. Dieser hatte nichts gegen die Textilindustrie. Ihm schien sie so wichtig wie die französische Dichtkunst, was er mit Molière bewies. Aber er wollte die Industrie für sich selbst haben. Er führte also eine Art moderner Enteignung durch. Er enteignete die Hugenotten. Ludwig XIV. führte der Staatskasse dadurch 3 1/2 Millionen Louisdor zu, das sind heute 6 Milliarden Mark. Eine schöne Summe. Leider sollte er diese durch ausbleibende Steuereinnahmen wieder verlieren. Was uns der Erkenntnis nahe bringt, daß nicht jede Enteignung eine gute Enteignung ist. Es sei denn, sie arbeitet wirtschaftlich. Ich verliere mich. Das Sichverlieren ist bei revolutionären Eingriffen, die Enteignungen nun mal darstellen, für das betroffene Individuum eine oft übliche Folge, und so verlor sich unser Strumpfwirker als Enteigneter mit vielen anderen seiner hugenottischen Glaubensbrüder. Sie verstreuten sich. Ein Teil davon landete in den deutschen Ländern und er selbst in Dresden. Als Ausländer. Möglicherweise fast gleichzeitig mit dem längst verstorbenen Shakespeare.

Bislang war dieser Dichter in Sachsen unbekannt geblieben. Doch als in England die Hugenotten, die aber da Puritaner hießen, gesiegt hatten, verboten sie Shakespeare und schlossen die Theater. Die erste historische Großtat der Bourgeoisie, als sie die Weltbühne betrat war – Theaterschließen! Ich komme in der Folge auf das Schließen zurück.

Wenn es aber keine Theater mehr gab, entstand die Frage, wohin mit den Schauspielern? Die Antwort war leicht gefunden.

Die Schauspieler hatten einen ordentlichen Beruf zu lernen. Sollten sie sich aber weigern, vom Spielen abzulassen, gab man ihnen in guter bürgerlicher und demokratischer Manier die Alternative, das Schafott zu wählen. So ergab sich für die Schauspieler wieder einmal die einmalige historische Chance, entweder Charakter zu zeigen oder auszuwandern.

Und – es wanderten welche aus! Ein nicht seltener Fall von Charakteransicht in der Geschichte der Schauspielkunst.

Gleichviel, wichtig daran ist letztendlich nur: Shakespeare kam so auf das Festland. Zum Beispiel auch nach Dresden. Das war gut für die deutsche Theaterkunst. Manchmal hat die Reiselust ja auch was Gutes. Wenn auch anzumerken ich nicht unterdrücken kann, daß diese Republikflucht auf rein berufliche Gründe zurückzuführen war.

Zurück zum Strumpfstuhl: In England war er weg, und die Deutschen hatten noch keinen, aber dafür den hinlänglich erwähnten Franzosen in Dresden, den der Johann Esche im Auftrag seines Herrn, Herr Antonius II. von Schönburg, aufsuchte, um ein Paar Strümpfe zu kaufen.

Ich gebe zu, daß Johann Strümpfe kaufen sollte. Soweit waren wir schon einmal. Aber ohne die europäische Geschichte zu streifen, lohnt sich für mich die Ahnenforschung nicht. Und darüber hinaus muß ich den Leser von Anfang an an meine Gewohnheiten gewöhnen, in Ausflügen zu erzählen. Ich meine, solche Ausflüge bringen ihm ja auch etwas.

Also, Johann fuhr nach Dresden, kaufte Strümpfe, brachte die Strümpfe seinem Herrn und bat diesen um nochmalige Bewilligung eines Besuches in Dresden. Der Herr von Schönburg fand diesen Anfall von verstärkter Reiselust und Antrag auf ein zweites Visum etwas absonderlich und fragte ihn nach Gründen. Johann begründete: Seine Zeichnung wäre noch nicht ganz fertig. Diesen Grund verstand der Antonius nicht, und Johann begründete den Grund: Er habe nach seinem ersten Dresdner Besuch aus dem Gedächtnis heraus den mechanischen Webstuhl des Franzosen nachgezeichnet, doch fehlten ihm noch einige Details, darum bäte er seinen Herren um Besuchswiederholung – um das Ganze abkupfern zu können.

Antonius von Schönburg – wie wir nun bemerken, offensichtlich kein Dummer – gestattete. Johann reiste und klaute – seine fehlenden Details. Er brachte, zurückgekehrt, seine Zeichnung zur Vollendung und baute nach dieser seinen ersten Strumpfwirkstuhl. Der gelang, und dem ersten folgten mehr, und bald fanden wir in der Gegend von Limbach, Unterfrohna, Oberfrohna und später in Chemnitz eine blühende Landschaft, versehen mit Textilindustrie.

Wir sehen an diesem familiären Beispiel, daß jede gute Tat, im kapitalistischen Sinne, mit einer kriminellen Handlung beginnt.

Die Kirche gab ihren Segen, und bei einer Limbacher Kirchturmspitzenreparatur ein Jahrhundert später fand man in einer darin verborgenen Kapsel ein Schriftstück aus dem Jahr 1745, in welchem zu lesen stand: Sonderlich haben wir dieses Ortes Güte zu rühmen, die sich einige Jahre daher durch eine gesegnete Strumpf-, Seiden- und Wollen-Fabrique veroffenbart hat, welche unter Direktion Herrn Johann Esches, eines angesessenen, wackern unbetrüglichen und dienstfertigen Mannes sich angefertigt hat und bis dahero mit göttlichem Segen glücklich fortgesetzt worden, also, daß sich bei und neben uns, ja über Meilen weit, außer uns mit Wirken, Spinnen, Nähen sehr viele Menschen beiderlei Geschlechts davon profitieren und ihr Brot verdienen. Dieser Herr, 63 Jahre alt, ist ein Sohn Hanns Eschens, des letzten Schwarzfärbers in Limbach. Und Georg Brühl, der Chemnitzer Kunsthistoriker, schreibt 1991 in einem von der Bayerischen Vereinsbank herausgegebenen Bändchen »Jugendstil in Chemnitz. Die Villa Esche von Henry van de Velde«: 1747 arbeitete man in Limbach bereits an 31, in Oberfrohna an 3 und in Köthensdorf an 5 Strumpfwirkstühlen. 1764 waren 80 Strumpfwirkstühle in Limbach in Betrieb. Für jeden Strumpfwirkstuhl mußten 4 Groschen Zins und 8 Groschen Schatzgeld an den Gutsherrn bezahlt werden. In dieser Zeit verarbeitete Esche bereits jährlich für 30000 Taler Seide. Dies beweist, daß Esche nicht nur über mechanische Talente verfügte, sondern auch im Bereich des Kommerzes hervorragende Kenntnisse haben mußte. 1744 wurde er bereits als Fabrikant verzeichnet und als Herr tituliert. Letzteres Vorrecht stand bis dahin außer dem Adel nur den Lehrern zu. Am 30. Januar 1752 starb Johann Esche in Limbach als »Erbangesessener, alter Wohlangesehener Werter Einwohner«.

Soweit Georg Brühl. Die Esches vermehrten sich und teilten sich, und die einen wurden reich und die andern nicht. Wann sich mein Teil meiner Vorfahren von dem anderen Teil meiner Vorfahren teilte, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, daß der reichere Teil nicht mein Teil wurde. Das habe ich auch nie behauptet und natürlich immer bedauert, und so bin ich gezwungen, meine Geschichten selbst aufzuschreiben, statt sie gegen Honorar von anderen aufschreiben zu lassen. Was den Vorteil hat, daß der geliebte Leser Selbstgelogenes vor seinen Augen hat und nicht das Gegenteil davon.

Natürlich könnte ich das mit den Ahnen noch viel genauer herauskriegen, aber, ich muß gestehen, es interessiert mich nicht sonderlich und noch viel weniger den Leser. Denn wer an Wurzelfindung interessiert ist, ist das gewöhnlich nur an der eignen. Außerdem: Eingangs hatte ich versprochen, nur den Teil meines Lebens zu erzählen, der am Theater spielt. Daß ich das schon zu Beginn meines Werkes nicht beachtet habe, zeigt, daß sich später vielleicht noch Ausrutscher einschleichen könnten. Ich weiß das nicht, schließlich bin ich noch nicht am Ende. Wohl aber am Ende der Eschigen Familiengeschichte. Doch am Beginn der Gründe, weshalb ich Monarchist werden mußte.

Opa Arno.

Einst lebte ich in Berlin-Friedrichshagen. Einer selbständigen ethnographischen Einheit bei oder zu Berlin. »Ethnographie ist die Disziplin, in der man sich ohne ausgeprägte theoretische Erkenntnisinteressen der Beschreibung primitiver Gesellschaften widmet« (Lexikon), beschreibende Völkerkunde demnach. Und seinerzeit geschah es, daß sich in mir ein starkes Interesse für das Volk entwickelte; für das Volk schlechthin, also schlechthin für alle, also für die gesamte Menschheit. So daß Begriffe wie: »Die Schaffung der allseitig gebildeten sozialistischen Persönlichkeit« und »Auf dem Wege zur gebildeten Nation« und »Werktätige, erstürmt die Höhen der Kultur« mir wie milliardenfache Leuchtfeuer vor meinen gläubigen Augen standen. Getreu der Entdeckung Friedrich Engels’ folgend, daß die kleinste Zelle des Staates die Familie sei, verabsäumte ich nicht den regelmäßigen Besuch des Friedrichshagener Fußballstadions. Die zum Ballspiel zu benutzende Fläche des Stadions entsprach den Weltregeln, in welchen, meines Wissens, die Anzahl der Zuschauerränge nicht festgelegt ist. Friedrichshagen hatte keine. Auch keine Zuschauer. Bis auf die Treuen. Also wenige. Es waren dies Gestalten, wie sie im Nibelungenlied am Vorabend der endgültigen Niederlage der Mannen um König Gunther an König Etzels Hof beschrieben sind: im düsteren Hagen und dem Sänger Volker, wachhaltend vor der Halle der niedergemetzelten Nibelungen.

Alte Hürden, könnte man heute sagen. Ihre Treue zur SG Friedrichshagen, so hieß der Verein, bewies sich in der Unverdrossenheit, mit der sie die Niederlagen der Mannschaft hinnahmen. Und die SG Friedrichshagen verlor jedes Spiel. Dessen ungeachtet äußerte sich die Charakterstärke der alten Friedrichshagener in diesem Menschheitssatz: »Wieder mal viel Pech gehabt, heute!«

Ein Gedicht, welches ich von Opa Arno hörte, lautete:

»Alle Räder stehen still,

wenn dein starker Arm es will.«

Diesen kleinen, harmlosen Vers vom Dichter Herwegh merken wir uns einmal, setzen ihn vorerst in keinen Bezug zum eben zitierten »Menschheitssatz« und kommen später auf ihn zurück, während wir uns jetzt der Titelfigur und damit der zweiten Hälfte meiner Familienforschung in Liebe nähern.

Mein Opa Arno Haepe wurde 1873, genau 374 Meter über dem Meeresspiegel, in der kleinen Stadt Hartenstein, die im sächsischen Erzgebirge liegt, an der Staatsbahnlinie Werdau-Aue, und zum Besitztum der Fürsten von Schönburg zählte, geboren. Und zwar im »Weißen Roß«, einem Hotel und Restaurant mit Ballsaal für Gesellschaften und Vereine und einer Asphaltkegelbahn, welches alles seinen Eltern gehörte, die ihn aber bei einem der ersten Bankkräche des industriellen Zeitalters statt als Erben als Vollwaise zurückließen. Die sich des nun elternlosen Kindes annehmenden, ebenfalls wohlhabenden Pflegeeltern verabschiedeten sich beim folgenden Bankkrach aus gleichem Anlaß von Opa, und Opa wurde Sozialdemokrat.

Opa Arno war mittelgroß, ging sehr gerade und trug sonntags zu seinem schwarzen Hut immer einen schwarzen Ulster. Seine Augen waren groß und blaugraugrün mit roten Pünktchen darinnen, sein Schnauzbart nur grau, und mit seinem runden Kopfe ähnelte Opa Otto von Bismarck. Doch Bismarck hatte ein paar Haare mehr. Und obwohl mein Opa ein sehr starker Mann war, wirkte Bismarck stattlicher. Dieser Eindruck von unterschiedlicher Stattlichkeit kann jedoch auch an der Kleidung gelegen haben. Denn Opas Anzug wurde im Konsum gekauft. Es ist nicht bekanntgeworden, daß Bismarck das auch tat.

Es gab noch ein paar Unterschiede zwischen den beiden: So hatte Bismarck politisches Genie. Opa hatte Charakter. Bismarck hatte zeitweilig politischen Erfolg, Opa keinen. Dafür liebte er den August Bebel und den Wilhelm Liebknecht und die Sache des Sozialismus. Und dann unterschieden sich die beiden, der Reichskanzler und der Prolet, natürlich auch beruflich.

Arno Haepe machte 1903, inzwischen war der Reichskanzler 5 Jahre zuvor gestorben, seinen Meister und arbeitete seitdem als Schlosser bei der Firma Schelter & Giesecke, einer Gießerei, welche in Leipzig-Plagwitz lag und von Opa Die Bude genannt wurde. Kam er, obwohl ein fleißiger Arbeiter und guter Meister, von der Arbeit voll Zorn nach Hause, und das geschah so selten nicht, erleuchtete er Die Bude zu dem Satz: »Die Scheißbude soll brennen!« Auch dieses »Gedicht« habe ich mir gemerkt, obwohl es sich nicht so schön reimt wie das vom Dichter Herwegh. Wahrscheinlich habe ich es mir auch deshalb gemerkt, weil es zu den großen Momenten meines kleinen Lebens gehörte, in denen ich Opa sprechend erleben konnte. Denn Opa war sehr einsilbig. Opa sprach eigentlich gar nicht. Zu Weihnachten, meinen Geburtstagen und ähnlich Überflüssigem kam er zu Besuch, aber immer nur bis zur Haustür. Jahr für Jahr die gleiche Begegnung. Es klingelte, ich lief hinunter, öffnete die Haustür, die nicht verschlossen war. Opa stand im schwarzen Hut und Ulster auf der Straße. Er kußkratzte mir die Wange, der Kuß roch nach Tabak, raschelte mir 20 Reichsmark in das Händchen und murmelte: »Gib’s nich deiner Mutter.« Dann verschwand er mit seinem Kürassierschritt im Abend Leipzig-Kleinzschochers.

Ich nenne das Kürassierschritt, obwohl ich noch nie einen Kürassier habe laufen sehen. Ich glaube auch, daß Kürassiere überhaupt nicht laufen, wie könnten sie, da sie ja stets zu Pferde sitzen. Hätten sie das Laufen dennoch versucht, hätte das mißglücken müssen, denn ihr Brustpanzer, der Kürass, nach dem sie hießen, war viel zu schwer, man sie deshalb auch schwere Reiter nannte. Außerdem gab es zu meiner Kinderzeit gar keine Kürassiere mehr, es gab sie nur noch in meiner Phantasie, die ich aus einem Bismarck-Album nährte, welches mir mein anderer Opa, der aus der Esche-Linie, geschenkt hatte. Da gab es Kürassiere in blitzender Wehr, weißgekleidet, Adlerhelm und silbernem Kürass. Ja, selbst den letzten Kaiser sah man da so abgebildet. Ich war ein Kind, und die Weltironie war mir noch unbekannt, sonst hätte ich bemerken müssen, daß ich mir einerseits wünschte, mein Opa solle wie der Kaiser laufen, und andererseits doch wußte, daß Opa den Kaiser haßte. Opa war Sozialist, der Kaiser nicht. Opa war ein so überzeugter Sozialist, daß man, vergliche man ihn mit einem heutigen Sozialisten, Kommunist dazu sagen müßte. Und Opa hatte auch gar keinen Kürassierschritt, Opa Arno lief wie ein Proletarier. Aber eben nur sehr viel edler. Opa hatte den aufrechten Gang im Klassenkampf gelernt. Dennoch bleibe auch ich beharrlich. Ich bleibe bei den Kürassieren. Ich finde bei meinem Opa noch heute eine Ähnlichkeit mit Kürassieren, zumindest im übertragenen Sinne, denn Kürass leitet sich vom lateinischen corium her, das heißt dickes Fell, und das hatte mein Opa. Brauchte er schließlich auch, da er im Klassenkampf dauernd verlor.

Aber zurück zum aufrechten Gang: Also, diesen edlen Schritt unter dem weichen schwarzen Hut und langen Ulster schlug er an, wenn wir sonntags bei Gräsers zum Mittagessen eingeladen waren, bei Suppen-Gräser.

Wir sind jetzt in den erweiterten Familienverband gelangt, und ich bin gezwungen, bevor ich die Geschichte von Opa Arno weitererzähle, die Leipziger Örtlichkeiten und einen Teil der in ihnen weilenden weiteren Familienmitglieder in Kürze zu beschreiben.

Ich beginne mit dem Glück, daß ich zwei Omas und zwei Opas hatte. Und das war ein Glück, denn ich fühlte mich von allen vieren geliebt. Da meine Mutter stets auf Arbeit war und mein Vater schon lange tot, haben diese großen vier mir bei der Menschwerdung, ich will damit sagen, bei der Entwicklung der Liebesfähigkeit, sehr geholfen.

Die Eltern meines verstorbenen Vaters Fritz Esche hießen Karl Louis und Hedwig und wurden Vater und Mutter genannt, die Eltern meiner Mutter hießen Arno und Minna und wurden Opa und Oma genannt. Karl Louis Esche, von dem ich das Bismarck-Album hatte, war ein kleiner Reisevertreter in den großen Stahlwaren und gehörte somit schon zu jenen gehobenen Kreisen, die man im neidischen Volke mit den Worten schmäht: »Die denken wohl, die sind was Besseres.« Beide Paare, die Esches und die Haepes, wohnten, nimmt man Opas Kürassierschritt als Zeitmesser, 13 Minuten Fußweg voneinander entfernt, die Haepes in Leipzig-Kleinzschocher, die Esches in Leipzig-Schleußig. Beide Stadtteile wurden durch den Fluß Elster getrennt. Opa Arno nannte Schleußig Protzendorf, Opa Karl Louis sprach den Namen Kleinzschocher nicht einmal aus, und so wird man schnell Verständnis dafür finden, das meine vier Großeltern die Elster, zwecks gegenseitiger Besuche, fast nie überschritten. Ich vermute, die Ausnahmen wurden gebildet bei der Trauung meiner Eltern, bei meiner Geburt und beim frühen Tode meines Vaters. Da sah man sich gezwungen, denn alle meine Großeltern waren wohlerzogene Leute. Wenn jemand den die alten Haepes und die alten Esches trennenden Fluß Elster regelmäßig überschritt und so die einzige Verbindung zwischen diesen nicht verfeindeten, doch sich gegenseitig konsequent ignorierenden Parteien herstellte, war ich das, beider Teile Enkel.

Meine Mutter Margarethe verdiente nach dem Tode ihres Mannes unser beider Brot als Krankenschwester und schlief, in der Kriegszeit, da, wo sie arbeitete, im Lazarett. Ich schlief, wenn nicht zu Hause, mal bei den Haepes und mal bei den Esches. Bei beiden gerne, doch am liebsten bei den Haepes. Die nahmen mich weniger wichtig.

Es müßten jetzt 100 Jahre her sein, daß Arno Haepe meine Oma, eine geborene Wehmann, Minna, Häuslerstochter aus Leipzig-Schönau, heiratete. Sie gebar ihm 5 Kinder. 3 Mädchen und 2 Jungen, Martha, Frieda, Margarethe, Erich und Arno.

So viele Namen, jetzt höre ich auf; soviel in Kürze, anderswo mehr. Drum weiter mit dem Kürassierschritt.

Sonntags waren wir oft bei Gräsers eingeladen. Bei Suppen-Gräser. Tante Frieda war meiner Mutter Schwester und Onkel Kurt ihr Mann. Und während einst die gesamte Familie Haepe sonntags, auch zur Kriegszeit – sofern sich Glieder derselben nicht umständehalber zeitweilig in der Sowjetunion oder anderen europäischen und afrikanischen Ländern aufhielten – bei Opa und Oma zum Mittag aß, versammelte sich die Restfamilie nun nach Kriegsende bei Tante Frieda und ihrem Mann. Onkel Kurt war nach dem Krieg zu Wohlstand gekommen, und zwar durch Ersatzpfeffer und Trockensuppen in Tüten. Daher der Name Suppen-Gräser. Doch ist das eine andere Geschichte, die ich ein anderes Mal erzähle. Ich unterbreche nicht und bleibe bei dem Kürassierschritt.

So liefen wir nun zu Gräsers, vom Leipziger Westen in den Leipziger Süden, nach Connewitz. Durch das Scheibenholz, einen Parkgürtel mit Galopprennbahn, war das ein hübscher Weg von einer dreiviertel Stunde. Gemeinsam verließen wir das Haus in der Gießerstraße und waren schon nach zwei Minuten Laufzeit getrennt, denn natürlich gab Opa das Tempo vor, und das habe ich schon beschrieben. Nach zirka fünf Minuten war das folgende Bild entstanden: Vorne Opa, hinten Oma, in der Mitte ich. Schon nach zehn Minuten Laufzeit betrug der Abstand zwischen den Ehepartnern, von mir aus gesehen, 20 Meter nach vorn und 20 Meter nach hinten. Es war für mich schon damals nicht ganz leicht, die Mitte zu halten. Mit der Laufzeit wurde der Abstand nicht kleiner, natürlich nicht, zumal Opa zulegte, während Oma ihr Tempo hielt. Oma war keineswegs gebrechlich, im Gegenteil. Da sie dauernd über Krankheiten klagte, zeigte sich der Umstand, daß sie die Gesündeste der ganzen Familie war, als berechtigte Vermutung. Nein, Oma hatte ebenfalls etwas Besonderes im Gang. Im Gegensatz zu ihres Mannes Kürassierschritt hatte Oma Minna einen Entengang, sie watschelte; man kann diesen Spezialgang noch heute an mir studieren, und so erklärte sich auf höchst natürliche Weise ihr Zurückbleiben. Ich hatte aber beide lieb, und so versuchte ich das Auseinanderlaufende zusammenzuhalten, indem ich Opa einholte (mit Kürassierschritt) und auf Oma zeigte, um ihn zu bremsen, mich dann auf Oma zurückfallen ließ (im Entengang) und auf Opa zeigte, um so die Oma zu beschleunigen. An keinem der vielen Sonntage, die wir zu Gräsers liefen, ist mir jemals eine Vereinigung der kleinsten Engelsschen Zelle gelungen, und jeden Sonntag waren beider Erwiderungen die gleichen. Hinten murmelte Oma: »Kerle!« Vorne knurrte Opa: »Weiber!« Dennoch brachten mir meine vergeblichen Vereinigungsgänge einen Vorteil, ich begann das Laufen zu lernen, einmal als Ente, einmal als Kürassier.

Die Verabredung.

Opa beeindruckte mich immer. Sicher ist das ein Grund, weshalb unter meinen Kindheitserinnerungen die meisten von ihm handeln.

Beginne ich mit der weltumspannendsten. Es war Krieg. Man stand schon in der Nähe von Moskau, also war ich 8 Jahre alt. Ein strenger Winter. Opa hatte mich zu einer Verabredung auf den Abend verpflichtet. Im Garten der Großeltern, der in Leipzig-Schönau lag, eine Stunde Fußmarsch von Leipzig-Kleinzschocher entfernt, wuchs an Omas Geburtshaus ein Wein mit blauen Trauben. Sie waren klein wie Rosinen und süß wie das Gesicht eines blasenden Trompeters, wenn er den Biß in eine Zitrone beobachten muß.

Diese Trauben hatte Opa im Herbst geerntet, gepreßt und trotz des Hohngelächters und hämischer Familienbemerkungen auf Flaschen gezogen. Da Zucker eine Rarität war, glaubte Opa dem Problem mit einer Mischung aus Rohzucker und Süßstoff begegnen zu können. Mit den interessant geschwungenen Röhrchen über den gedrungenen Hälsen standen die gebauchten Flaschen in der Küche. Die Küche war klein, die Ballonflaschen groß, die Maische stank, und Oma schimpfte. Opa knurrte zurück, und der Wein blieb in der Küche.

Endlich kam der Tag der Verkostung. Es war ein wunderlicher Tag: Opa wurde gesprächig. Ich war davon so berührt, daß ich nur wahrnahm, daß er sprach, nicht, was er sprach. Aber tatsächlich sprach er, vor sich hin, auch zu mir und – sogar mit Oma. Ich war ein fröhliches Kind, ließ mich sofort von Opas Redelust anstecken und glaube noch heute, daß ich meinen ersten Rausch schon vor meiner ersten Verkostung gekriegt hatte.

Die Verkostung war die versprochene Verabredung zwischen Opa und mir. Männer stehen zu ihrem Wort. Ein Mann geht seinen Weg. Der Weg führte in die Stube. Die Stube roch nach Mann. Unter einem braunen Blätterhimmel nahmen wir Platz. Die Stubendecke bestand aus Blättern. Von Wand zu Wand hatte Opa viele Drähte gespannt, und auf die Drähte waren seine im Garten geernteten Tabakblätter gespießt. Auf dem Tisch stand eine Kanne. Die Kanne war aus emailliertem Blech. Früher wurde sie zum Milchholen gebraucht, als die Tage der Milch vorüber waren, wurde sie zum Holen der Wurstsuppe benutzt, und nun war sie mit Wein gefüllt. Vor mir stand eine Tasse, und Opa schenkte ein. Es war ein großer Moment.

Es blieb bei dem Moment, denn es öffnete sich die Tür, Oma erschien; ihre schwarzen Augen zornig auf ihren Mann gerichtet, verbot sie den Ausschank an Minderjährige. Opa knurrte, Oma knurrte. Da gab er nach und hieß mich in der Küche eine neue Tasse mit Wasser füllen. Ich tat, wie mir geheißen. Oma kehrte als Siegerin in die Küche zurück. Ich hörte sie murmeln: »Kerle.«

Wieder nahm ich ihm gegenüber Platz, er roch an meiner Tasse, knurrte: »Weiber«, trank die Hälfte des Wassers aus und füllte mit Wein nach. Als es im Zimmer dunkel geworden war, hatte sich dieser Vorgang bereits mehrere Male wiederholt. Plötzlich befanden wir uns auf der Straße. Es war bitter kalt, der Schnee knirschte, der Himmel war ohne Wolken, und der Mond war rund. Ich fragte, wieso der Mond einen Kreis hätte. Er antwortete, es wäre ein Kreis, aber der hieße Hof und wäre ein Zeichen für kommende Kälte.

Fester faßte ich seine warme Hand. Das Trottoir war glatt. Opa sagte immer Trottoir. Er hatte im Ersten Weltkrieg 2 Jahre vor Verdun gelegen. Ich sah an seinem Ulster empor über seinen Hut hinaus und fragte, wieso die Sterne nicht herunterfielen. Opa sagte, weil sie nicht wüßten, wohin sie fallen sollten. Ich sagte: »Auf die Erde«. Er: »Die ist zu klein.« Ich: »Für die kleinen Sterne?« Er schwieg. Ich guckte wieder zum Mond. »Warum ist der Mond rund?« – » Weil er eine Kugel wie die Erde ist.« So etwas hatte ich noch nie gehört. Ich war sehr erschrocken. Ich blickte aufs Trottoir, es schien sich gleichzeitig zu heben und zu senken. Ich kicherte: »Wenn die Erde rund wäre, müßten wir ja runterfallen.« Da sagte Opa den Weltsatz: »Das können wir nicht, weil die Erde sich dreht.« Kichernd schwanden mir die Sinne.

Durch Opa wurde ich dreisprachig.

Diese Geschichte beginnt mit Mätzschkers Festsälen. Dem nichtsächsischen Leser wird die Häufung von tzsch schon aufgefallen sein. Der Leipziger nimmt das gelassener, er lebt schon sehr lange damit, schon seit der Wendenzeit. Schon seit 2000 Jahren, als das Dorf noch Libzi hieß, welches sich von dem slawischen Wort lipa (deutsch: Linde) herleitet und durch nichts auszeichnete, außer daß es inmitten einer sumpfigen, von Hochwasser bedrohten Landschaft auf der einzig vorhandenen Bodenerhebung lag. Bodenerhebungen oder kleinere Hügel, wovon es in der weitgestreckten Leipziger Tieflandbucht nicht viele, aber noch einige mehr gibt, nennt man in Leipzig heute noch Warzen. Wiederitzsch, Delitzsch, Leutzsch, Stüntz, Stötteritz, Ötzsch, Gautzsch, Eutritzsch, Großzschocher und Kleinzschocher sind nur einige der später einverleibten Dörfer, die wiederum ebenfalls zumeist auf Warzen gegründet waren.

Ich selbst, obschon gebürtiger Warzener, habe noch heute gewisse Schwierigkeiten mit den vielen Häufungen von Zischlauten, auch wenn das z im zsch eigentlich gar nicht ausgesprochen wird. Doch reicht es mir zum Beispiel schon, daß ich nicht nur Esche heiße, sondern auch Schauschbieler bin, der auf einer Schauschbielerschule schdudiert hat. Doch klingt dieses siebenfache Sch... immer noch etwas weniger zischig, als wenn ich Etzsche hieße, der Zschauzschbieler wäre, der auf einer Zschauzschbielerzschule zschdudiert hätte und in Deutzschland lebte. Das wäre erst eine Zscheiße. Nein, lieber kehre ich zum Beginn zurück und berichte, was Mätzschkers Festsäle mit meiner Dreisprachigkeit zu tun haben.

Meine Großeltern wohnten, ich wiederhole mich jetzt aus Lustgründen, in Kleinzschocher und zwar in einer Straße ohne erhebliche Zischlaute, in der Gießerstraße Ecke Siemensstraße in der 2. Etage. Der Blick aus den Fenstern fiel auf einen Schmuckplatz. Ein Schmuckplatz ist in Leipzig so eine Art Sitzmöglichkeit für Außerirdische, das meint Leute, die heute außerhalb des irdischen Berufslebens herumsitzen und offensichtlich an der Stadtnatur einen Gefallen gefunden haben und dafür von den letzten herumstreunenden Werktätigen beneidet werden. Damals bot der Schmuckplatz alten Frauen viel Möglichkeit zum Tratschen.

Hinter diesem Kleinst-Erholungs-Zentrum rechterhand, in Sichtweite, lagen »Mätzschkers Festsäle«. Sie waren für mich auch deshalb bedeutsam, da stets, wenn ich mit Oma an ihnen vorüberlief, Oma seufzte und sagte: »Ach ja.« Ich glaubte zu wissen, was das Seufzen bedeutete, denn hier hatten einst meine Eltern ihre Hochzeitsfeier gehabt. Nun aber war es ein Kriegsgefangenenlager geworden, denn der 2. Weltkrieg war ins Laufen gekommen. Das meint: erst einmal ins Vorwärtslaufen.

Wenn Opa von der Bude kam – und in dieser Zeit des Vorwärtslaufens kam er von Sprung zu Sprung immer knurriger nach Hause –, wartete ich meist schon im Treppenhaus auf ihn. In der Wohnung angekommen, legte Opa seine abgeschabte, ehemals schwarze Aktentasche, in der sich die nun geleerte, silberne nierenförmige Brotbüchse befand, in der Küche ab, zog die Schuhe aus, und zusammen gingen wir ins Wohnzimmer.

Ich hatte in die geöffneten Fenster inzwischen 2 Kissen gelegt, auf die stützten wir nun unsere Ellenbogen und schauten zuerst zum Himmel, um zu sehen, ob die Schwalben hoch oder niedrig flogen. Daraus schlossen wir auf das kommende Wetter. Es war der Moment, auf den ich mich den ganzen Tag im voraus freute: mit Opa zusammen aus dem Fenster gucken.

Und dann kamen sie. Zuerst waren es Polen. In einer langen Kolonne kamen sie aus Richtung Bude und zogen unten am Haus vorüber in Richtung »Mätzschkers Festsäle«. Das einzige polnische Wort, das mir bekannt war, rief ich ihnen zu. Ich war, ich sagte es schon, ein fröhliches Kind und rief: »Polacken.« Opa knurrte, stieß mich unsanft in die Seite und sagte: »Laß das.« Ich war betroffen, fühlte mich im Recht, sagte man doch zu der unweit gelegenen, kurz nach dem 1. Weltkrieg von polnischen Arbeitern gebauten Eisenbahnbrücke, auch in Opas Beisein: Polackenbrücke. Opa sagte, das wäre etwas anderes, und so schauten wir fortan jeden Abend hoch zu den Schwalben und schweigend hinunter auf die ersten Zeugen der deutschen Siege. Das war im Herbst 1939.

Ein Jahr später hatte sich die Farbe der vorüberziehenden abendlichen Kolonnen geändert. Es kamen die Franzosen. Und Opa sagte, ich solle »Bonjour Messieurs« rufen. Was ich tat, und die Poilus winkten zurück. Schnell brachte mein Französischlehrer mir noch das »merci beaucoup« bei, und ich hatte meine erste Fremdsprache gelernt. Anfangs machte ich noch Fehler und rief das merci beaucoup zuerst und das Bonjour Messieurs zuletzt. Doch nach wenigen Nachmittagen hatte ich die richtige Reihenfolge gelernt, und Opa schien zufrieden.

Noch im gleichen Jahre konnte ich, mit fortschreitenden Kriegserfolgen, meine Sprachkenntnisse erweitern. Es kamen die Engländer. Opas Fremdsprachenkenntnisse rührten aus den Schützengräben von 1916 vor Verdun. Es stellte sich nun als Nachteil heraus, daß seinem Regiment damals nur Franzosen gegenüber lagen und keine Engländer. Aber einen Gruß konnte er mir doch beibringen, den lernte ich auch und setzte ihn in Praxis: »Good Day, Tommy!« Freundlich winkten die Engländer Abend für Abend zu uns hoch. Ja, ich bildete mir schließlich ein, daß nicht nur wir auf sie warteten, sondern auch sie auf uns.

Dann kamen die Russen. Die deutschen Siege hatten ihren Höhepunkt erreicht. Ich unterstelle, doch glaube ich es fest: Opa wußte, daß das Ende eingeläutet war. Und so wurde ich also der 3. Fremdsprache, des Russischen mächtig. Er lehrte mich: »Russki domoi!« Die Reaktion der russischen Kriegsgefangenen war in den ersten Tagen eine ganz andere, als die von mir erwartete. Sie schauten nur zögerlich oder mißtrauisch oder gar nicht zu uns hinauf. Ich war enttäuscht und fragte Opa nach dem Grund. Opa wich aus und meinte, die Russen hätten wahrscheinlich Hunger. Doch unverdrossen rief ich jeden Abend: »Russki domoi!« Bis ich Erfolg hatte. Der Erfolg war so unerwartet wie das vorhergegangene Ausbleiben desselben.

Danach ging Opa nicht mehr mit mir zum Fenster. Das habe ich erst viele Jahr später begriffen, da war Opa schon lange tot. Hitlers 6. Armee hatte bei Stalingrad kapituliert, und er hatte mich rufen lassen: »Russen, geht nach Hause!« Das kann zu jener Zeit nicht der Wunsch der patriotisch gestimmten deutschen Nachbarn gewesen sein. So fand ein glückliches Kapitel meiner Kindheit ein jähes Ende.

Wie Opa gleichzeitig lachen und weinen konnte.

Hitlers 6. Armee hatte kapituliert. Der Großeltern Jüngster, Onkel Arno, galt als vermißt. Arno, nach seinem Vater genannt, war der Liebling der Familie, welche natürlich nicht nur in Harmonie und Eintracht miteinander verkehrte, ganz im Gegenteil, eher mit lebenslänglich sich immer wiederholenden Abbrüchen auf ewig.

Doch mit Onkel Arno war das anders, er war der Liebling aller. Und nun war seine Rückkehr ungewiß. Ich erlebte eine Szene in der Küche meiner Großeltern. Man betrat diesen Raum durch einen kurzen, unbeleuchteten Korridor an ihrem Küchenanfang und stand vor einem Kohleherd. Man drückte sich an ihm vorbei nach links, durchschritt den Schlauch mit sechs Schritten und hatte das zum Hof führende Fenster erreicht. Rechts an der Wand stand ein schmaler Küchentisch, flankiert von 2 Stühlen, dem gegenüber der Küchenschrank; das war das weiß und schwarz angestrichene Mobiliar der durch ihre Schmalheit lang wirkenden Küche.

Die Radionachricht vom Siege der Roten Armee hatte die Gießerstraße erreicht. Ich sah Opa aus der Stube kommen. Dort stand das Radio. Zu bestimmten Tageszeiten durfte ich die Stube nicht betreten. Ich wußte längst, daß es jene Uhrzeit war, zu der Radio Moskau sendete (der andere Opa hörte unter gleicher Geheimhaltung Radio London). Opa ging in die Küche, ich lief ihm nach und blieb an der Küchentür stehen. Opa lief durch die Küche, hin und her, vom Herd bis zum Fenster und vom Fenster zum Herd ohne Unterlaß. Oma saß auf einem der Küchenstühle, bewegungslos. Dann begann Opa Arno zu sprechen, erst murmelnd, dann leise, dann laut: »Endlich hat dieser Verbrecher seinen Krieg verloren! Der Hitler, das Schwein. Endlich hat er seinen Krieg verloren!« Und nach dem Triumph kam übergangslos der Klageruf: »Mein Arno, mein Arno!« Er lief und lief. Opa war ein völlig anderer. Ich hatte ihn nie zuvor so gesehen. Das Gesicht lachte und weinte, nicht gleichzeitig, sondern abwechselnd, unablässig, hin und her wie seine Gänge. »Endlich hat dieser Hitler, dieser Verbrecher eine auf die Schnauze gekriegt! Wir gewinnen den Krieg. Wir gewinnen den Krieg. Wir – und nicht die Faschisten.« – »Oh, mein Arno, mein Arno!« Das wiederholte er wieder und wieder.

Ich stand wie festgenagelt an meinem Platz zwischen dem Türrahmen. Oma saß auf ihrem Stuhl, sie starrte auf das Küchenbüffet, welches ihr gegenüber stand. Hinter der dicken, dunkelbraun gerahmten Brille zeigte ihr Gesicht keinerlei Ausdruck. Sie weinte auch nicht, nur ab und an wiederholte sie, in die Gänge ihres Mannes hinein, mit ruhigem Ton: »Nicht so laut, der Junge. – Nicht so laut, der Junge.« Damit meinte sie mich.

Von Onkel Arno haben wir nie wieder etwas gehört. Doch der Verbrecher und seine Gönner hatten ihren Krieg verloren. Mein Opa Arno war ein großer Mann.

Opa Arno verjagt die deutsche Wehrmacht aus seinem Garten.

Es war duftendes Frühlingswetter in den letzten Apriltagen des Jahres 1945. Die Bombenangriffe der Engländer und Amerikaner hatten aufgehört. Über der Stadt lag Sonne und eine seltsame Stille. Leipzig hatte, um seine Unschuld zu beweisen, seine Bettlaken aus den Fenstern hängen. Aus dem Süden hörte man letztes Grollen. Drei Straßenbahnhaltestellen von uns entfernt hatte eine Pimpf einen Sherman-Panzer abgeschossen. Die Leute sagten: es hieße, um das Völkerschlachtdenkmal würde noch gekämpft. Opa, natürlich ein Anhänger Napoleons, sagte: »Scheißvölkerschlachtdenkmal«, holte den Handwagen aus dem Keller, nahm seinen Enkel bei der Hand und machte sich auf, um im Garten nach dem rechten zu sehen. Jeder eine Hand an der Deichsel, liefen wir die Gießerstraße an Mätzschkers Festsälen vorüber – die Fenster und Türen waren zugenagelt, es gab keine Gefangenen mehr –, bogen in die Antonienstraße ein, überquerten die Polackenbrücke, durchliefen, uns von nun an links haltend, die Meyerschen Häuser (in denen sich, so sagten die Leute, Opa schwieg dazu, Kommunisten versteckt halten sollten), kamen nach der Endhaltestelle der Straßenbahn Nr. 1 auf das freie Feld, passierten Sack’s Villa, auf einem ummauerten großen Areal gelegen, vor dem Opa, so oft ich mit ihm daran vorüberlief »Scheißkapitalisten« knurrte, und erreichten schon nach einer dreiviertel Stunde den im Westen der Stadt gelegenen Garten in Schönau, denn Opa hatte seinen Kürassierschritt zugelegt.

Der Garten war kaum kleiner als die Auffahrt zu Sack’s Villa. Man betrat das Grundstück durch ein weißangestrichenes, hölzernes Lattentor, passierte Omas Geburtshaus mit den kleinen, sauren »Trompeter-Weintrauben«, jetzt im April waren nur die gewundenen dünnen Stöckchen sichtbar, an denen sie im Spätsommer unversüßt lockten. Hinter den Weintrauben und dem sich anschließenden Geräteschuppen, der Stall genannt wurde, dehnte sich der Garten mit vielen Bäumen. Die Kirsche blühte schon, die Pflaumen wollten gerade, und die Äpfel verharrten noch. Der Garten war länglich und endete am Feld. Hinter dem breiten Feld befanden sich viele Kasernen.

Die zwei Soldaten aber, mit ihren Spaten, gruben nicht auf dem Feld, nicht in den Kasernen, sie gruben in Opas Garten. Sie hoben die letzten Schützengräben des 2. Weltkrieges aus.

Ich sah sie als erster. Ich war begeistert. Noch nie hatte ich die deutsche Wehrmacht im Einsatz, so nahe wie jetzt gesehen. Tote Menschen schon, nach den Bombenangriffen hoffte man ja als Kind, daß man nach der Entwarnung welche fände, um sie danach auf geheimnisvolle Weise wieder zum Leben erwecken zu können oder sonstwie zu retten. Doch deutsche Soldaten waren da nie dabei, höchstens mal ein Feuerwehrmann, sonst nur Zivilisten. Und nun das!

Zugegeben, sie sahen nicht wie in der »Deutschen Wochenschau« aus. Sie hatten weder Waffenrock noch Koppel, Schulterriemen, Patronengurt, Seitengewehr, Handgranaten, Karabiner, Maschinenpistolen, Revolver, alles fehlte. Sie hatten nur Hosenträger mit Hosen an und jeder einen Spaten in der Hand und standen bis zu den Knobelbechern im selbst Gegrabenen. Ich stand wenige Schritte von ihnen entfernt, sie hatten mich nicht bemerkt.

Da tauchte Opa auf. Die Soldaten hielten inne. Opa hatte vorher noch im Stall zu tun gehabt, stand jetzt neben mir, faßte meine Hand, zog mich hinter sich, und dann hörte ich ihn brüllen: »Wollt ihr euch wohl wegmachen, ihr Strolche. Haut ab. Aber schnell. Rennt zu eurem Hitler.« Opa hatte ein krummes Stöckchen in der Hand, es drohte in der Luft und erschien wie Zeusens Donnerkeil. »Macht euch weg aus meinem Garten! Wie sieht denn das hier aus? Wer soll denn den Dreck wieder wegräumen? Ich haue euch die Hucke voll!«

Die beiden Landser sprangen aus ihrem Graben, packten ihre Karabiner, die sie mit einem Male doch hatten. Der eine von den beiden war aschfahl im Gesicht. Ich hörte ihn etwas stottern. Beim anderen glaubte ich eine etwas bedrohlichere Haltung zu entdecken, in jedem Fall war sein Gewehr halb auf meinen Opa gerichtet. Ich glaube, es war eine unentschlossene Situation. Da erhielt ich von Opa einen Stoß, ich fiel in die frisch gepflanzten Erdbeeren. Opa Arno schritt auf den Karabiner zu, stand vor dem Manne, holte mit seinem Arm Schwung aus dem Rücken, seine Hand dumpfte auf die Schulter des letzten Soldaten der deutschen Wehrmacht, und ich hörte Opa mit einer Stimme, die aus dem Gartenboden zu kommen schien, sagen: »Kamerad, geh zu deiner Mutti!«

Und da liefen die beiden Soldaten weg.

»Alle Räder stehen still, wenn dein starker Arm es will.« Arno Haepe glaubte das. Er glaubte an das Ende der ewig wiederkehrenden Wiederholungen, dieses: Das war schon immer so. Er setzte dagegen: »Es wird werden.« Dafür wollte er die Räder anhalten. Sie liefen in die falsche Richtung. 2 Weltkriege zeigten es. Seine erwiesene Machtlosigkeit machte ihn schweigsam. Er wurde ein lesender Arbeiter, der keine Fragen stellte.

Verbitterte er? Ich meine, nein: Er war ein gebildeter Mann. Seine Alma mater war der Leipziger Arbeiterbildungsverein. Er kannte August Bebel persönlich. Er war Gewerkschaftsfunktionär, und Mitglied beim Konsum war man in jenen Jahren aus einer heute unbekannten Überzeugung heraus. Arno Haepe las Magnus Hirschfeld, das Kommunistische Manifest besaß er in der Erstausgabe, und er liebte Theater, Konzerte und besonders Opern. Schon damals eine Rarität unter seinesgleichen. Er war ein Einzelgänger. Auch in der Ehe.