Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Eulenspiegel Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

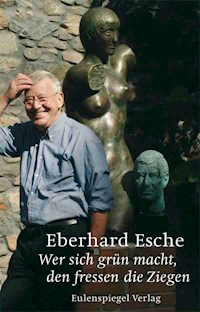

Am Anfang standen nur ein paar Notizen, dem tiefen Winter im Havelland abgetrotzt. Sie wuchsen zu einer Autobiografie in Geschichten. Kein zweiter "Hase im Rausch", kein nochmaliges Eintauchen in den Theaterkosmos, sondern der private Eberhard Esche. Voller Witz und Ironie erlaubt er sich Zweifel und Einsicht gleichermaßen, klettert mit Wotan in den Weltenbaum (eine Esche, was sonst) und hält seine Grabrede vorsichtshalber selbst - einfach unverwechselbar. Das Vermächtnis eines großen Akteurs der deutschen Bühne.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 680

Veröffentlichungsjahr: 2014

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Impressum

ISBN eBook 978-3-359-50001-8

ISBN Print 978-3-359-02322-7

© 2014 (2005) Eulenspiegel Verlag, Berlin

Umschlagentwurf: Büro für Gestaltung Frank Eilenberger, Leipzig,

unter Verwendung eines Fotos von Cordula Giese

Eulenspiegel · Das Neue Berlin Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG

Neue Grünstr. 18, 10179 Berlin

Die Bücher des Eulenspiegel Verlages erscheinen

in der Eulenspiegel Verlagsgruppe.

www.eulenspiegel-verlagsgruppe.de

Eberhard Esche

Wer sich grün macht, den fressen die Ziegen

Eulenspiegel Verlag

»Antikommunismus ist die Grundtorheit

unserer Epoche.«

Thomas Mann, 1943,

zum zehnten Jahrestag der Bücherverbrennung.

»Ob rote Ziegel,

Ob steinernes Grau,

Du verklärst es, Havel,

In deinem Blau.«

(Theodor Fontane)

________________________

DIE BURG.

Die Dachziegel sind rot. Die Feldsteine sind grau. Es fehlt nur das Blau. Denn vor dem Haus im Havelland fließt nicht die Havel.

So muß sich die Verklärung in der Beschreibung spiegeln. Denn ich wohne in dem Haus. Und ich werde in ihm sterben. Das eine ist die Wahrheit, das andere ist die Hoffnung.

Darum Verklärung in Brandenburg.

Wovon man in Österreich oder der Schweiz lebt, den hohen Bergen und den tiefen Tälern, das findet man in Brandenburg auch, aber nur als Andeutung. Es heißt: Hohe Berge geben weite Aussicht und tiefe Täler dumpfen Sinn. Wenn das wahr ist, und mir fehlt der Beweis, an dieser Wahrheit zu zweifeln, hält sich beides in Brandenburg mehr in der Waage. Brandenburgs Berge sind Hügel, und Brandenburgs Täler sind Senken. Hagelberg hieß bisher Brandenburgs höchster Hügel, und überragte die anderen erklecklich mit ganzen 201 Metern. Diese Einmaligkeit in Brandenburg aber konnte der Berg auf die Dauer nicht mehr ertragen, oder Hochmut kommt vor den Fall, denn der Hagelberg ist nach neuesten Berechnungen geschrumpft auf 200,24 Meter. Dem Vernehmen nach ließ das den im Oberspreewald gelegenen Kutschenberg über sich selbst hinauswachsen, und nun erhebt sich dieser mit 201 Metern über dem Meeresspiegel!

(Meeresspiegel laut Meyers Neues Lexikon von 1963: ist als Bezugsebene für Messungen ein errechneter mittlerer Meereswasserstand, das Normalnull ‚ NN. Gebräuchlich ist das NN des Amsterdamer Pegels und für die sozialistischen Länder der Pegel von Kronstadt.) Gleichviel ob nun Ost oder West, das Brandenburger Land hat den Bewegungen der Geschichte stoisch standgehalten, und die Bewohner der Täler Brandenburgs, die Senkenbewohner, erschöpfen sich, wenn sie feiern, mehr beim Singen ihrer Höhenflug-Nationalhymne, als mit den Mühen, auf ihren Alpen die Aussichten zu genießen. »Steige hoch, du roter Adler, hoch über Sumpf und Sand ... Heil dir, mein Brandenburger Land.«

Sowenig über die Brandenburger, doch soviel über mich: Die meinem Hause nächst höchstgelegne Kiesanhäufung hat 93 Meter Gipfelhöhe und heißt kartographisch Der Hohe Timpberg. Doch in Klein-Mutz, dem Nachbardorf, nennt man ihn nur die Timpe; das ist nicht geringschätzig gemeint, sondern kommt aus dem Slawischen und heißt Berg. Timpe heißt Berg. Bei meiner angeborenen und weiter entwickelten Vorliebe für Weitsicht hätte ich lieber ein Haus auf der Timpe genommen, doch die Timpe war schon durch Otto von Bismarck besetzt worden.

Mit dieser Besetzung hatte es folgende Bewandtnis. Wenige Jahre nach der Gründung des Deutschen Reiches und kurz vor dem Wechsel des Jahrhunderts jagte der Kaiser Wilhelm seinen Kanzler Bismarck in den Busch, in den in Schleswig-Holstein gelegenen Sachsenwald. Das tat er nicht aus persönlichen Gründen, sondern aus Flottengründen. Also nicht aus Gründen des Gefühls, wie ich kann dich nicht mehr leiden, tat das der Kaiser, sondern weil es der deutschen Industrie guttat, große Kriegsschiffe und Kanonen zu bauen, mit denen man Kolonien gründen konnte. Ein Interesse, welches Bismarck, was die Kolonien betraf, nur in geringem Maße teilte. Bismarck, der Mann mit Weitblick, versuchte Weltpolitik zu machen; der Kaiser, ein Mann mit Kurzblick, unbewußt den ersten Weltkrieg vorzubereiten. Er war zum Werkzeug jener Kreise geworden, die das bewußt betrieben. Als sich aber die Lebenszeit Bismarcks dem Ende zuneigte, entschloß sich der Kaiser zur gefühlten Versöhnung, ließ die Versöhnung mehrfach photographieren und in Massenblättern veröffentlichen. Das freute die Deutschen, und sie fanden ihren Kaiser einen guten Kaiser. Und schließlich ließ der gute Kaiser nach seines Kanzlers verbittertem Ableben diesen versteinern. Die Gesamtzahl aller bekannten Standbilder, Gedenksteine, Gedenktafeln, Obelisken, Säulen, Türme usw. in Deutschland zählte 309 Objekte. Die deutsche Künstlerschaft war zu Höchstleistungen erregt, und sie ließ es nicht bei Marmor, Stein und Eisen bewenden. Ölgemälde, Lithographien, Zeichnungen, Radierungen, Prachtbände, Münzen und Photographien zu Abertausenden forderten Deutschlands Stämme zum Kaufe auf. Ich selbst besitze Bismarcks Dogge in Bronze. Der Sockel, auf dem der Hund steht, trägt die Inschrift: »Tyras, Lieblingshund von Durchlaucht des Reichskanzlers Fürst Otto von Bismarck.« Etwas undeutlich signiert Friedr. Räckart. Höhe 25 Zentimeter. Das Tierchen hat auf dem Bücherregal einen Platz gefunden und kann dabei aus dem Fenster schauen, und stände nicht eine deutsche Linde davor, könnte es in der Ferne die Timpe erkennen. Und auf der Timpe Herrchens Pinkelstein.

Der Pinkelstein bedarf der Erklärung. Es waren nicht nur die Künstler, die sich für das Deutsche Reich regten, auch die patriotischen Dilettanten ließen das Vaterland nicht allein. So war es der Anregung der deutschen Studentenschaft zu verdanken, daß sogenannte Bismarcksäulen errichtet wurden. Diese Säulen waren richtige kleine aus Stein gebaute Völkerschlachtungsdenkmäler. Und an Bismarcks Geburtstagen und anderen Reichsfeiern wurden auf deren oberen Plattformen Freudenfeuer abgebrannt. Es wurden 150 solcher Klein-Kyffhäuser geplant und ungefähr auch so viele im ganzen Kaiserreiche gebaut. Und eines auf der Timpe bei Klein-Mutz.

Da mir nun der Hohe Timpberg aus historischen Gründen verwehrt blieb, nahm ich eine andere Gelegenheit wahr und mit einer Feldsteinscheune im Tal vorlieb. Welches wir Senke nennen und die, möglicherweise, der hochgeschüttete Rest eines einstmals tiefen Sees ist, doch nun von einem Steinhaufen belegt wird, eben besagter Scheune.

Es war die Eiszeit, die Brandenburg ein grandioses Geschenk hinterließ: unendlich viele Weiher, Tümpel, Pfützen, Teiche, Moore, Sümpfe, Lachen, Lücher, Brücher und Seen. Breite Seen und schmale, tiefe Seen und flache. Quellen, Flüsse und Bäche. Einst, weit vor der Erfindung des Flugwesens, muß Brandenburg von oben her wie Finnland ausgesehen haben. Es waren die Menschen, die aus dieser Sicht ein Fehlurteil machten. Nach den Urmenschen die Semnonen, Vandalen und Burgunder. Nach diesen die Obotriten, Liutitzen, Pommeranen, Retschanen, Heveller, Kessiner, Sprewanen, Ukranen, Wilzen, Tollenser, Redarier und Zirzipanen. Dann wieder die Sachsen, Franzosen, Polen, Russen, Österreicher, Schweizer, Deutschen, am effizientesten die Holländer und schließlich die sozialistischen Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften. Kurz, der ganze Schmelztiegel Europas. Und es ist nicht abwegig zu glauben, daß der Einödhof, zu dem die Feldsteinscheune einst gehörte, an einem Wasser gestanden hat, was das Fontanesche Bild der Verklärung vervollständigen würde.

Doch von Verklärung allein läßt sich nicht leben, wie wir spätestens seit Honecker wissen, und so legten die Bauern der genannten Völker im Laufe von zwei Jahrtausenden die Seen trocken, nannten das später meliorieren, und aus den Gewässern wurden Senken, und aus meiner Senke wurde ein Acker. Zum Osten steigt er bis zu einer Baumgruppe, die sich zu einer der hochgelegenen, einst mit Wasser gefüllten länglichen Erdspalten gesellt hatte, wie sie typisch für diesen Teil des Havellandes sind. Zum Süden verwehrt mir ein Feldrain, mit Mehldorn, Hagebutten, wilden Äpfeln und Eichen bewachsen, den Blick zum Nachbardorf, welches schon lange Bergsdorf heißt und doch schon lange in einer Senke liegt, und keiner fragt mehr, warum das Dorf dann nicht Senkendorf heißt. Und zum Norden steigt der Acker zum Kabelberg hoch, der ungeachtet des Namens auch nur ein Hügel ist, dessen achtzig Meter ein Wäldchen krönt. So windgeschützt nach drei Seiten öffnet die Senke die weite Sicht nach dem Westen, woher zumeist die Wetter kommen.

So lebe ich nun in einem Land, welches mir, dem Sachsen, Jahrzehnte fremd blieb, bis ich lernte, daß die Leichtheit der Bewohner meines Geburtslandes von der Sprödigkeit der Bewohner meines Endlandes, abgesehen vom Erleben des guten Zusammengehörens in der Ära der Kommunisten, sich so sehr nun auch nicht unterscheidet; denn während man im Havelland die Hügel Berge nennt, nennt man in der Tieflandebene Leipzigs die Berge Warzen.

Dreißig Jahre nach dem Mauerbau hatte ich aufs neue die Absicht und begann wieder eine Mauer zu bauen. Dieses Mal eine schöne und eine hohe aus Feldsteinquadern, und ich bedeckte sie mit roten Dachziegeln. Beim Jahrtausendwechsel war die Mauer fertig. Und ich nannte das Haus nun Burg. Und die Burg ist reizvoll ummauert nach Nord und Süd und Ost. Nur nicht nach West. Nach dahin wird meine Vorliebe für die Weitsicht belohnt. Denn eben zur Schlechtwetterseite öffnen sich die Felder bis zum noch nicht vollends trockengelegten Luch, das in der Ferne am Damm der Eisenbahn endet. Doch gehe ich ins Haus und nehme den Weitblick wahr, den das oberste Fenster über das Land gewährt, geht weit hinter der Eisenbahn am Horizont die Sonne unter. Ruhig und fast allein auf einem weiten Feld steht meine Burg in Brandenburg. Und wenn der Winter Gast wird und den Garten beherrscht, verlasse ich den Garten und gehe in die Burg, verriegele das Tor, stelle die Heizung an, setze mich an den Computer und schreibe ein Buch.

Noch ein Buch? Um des Himmels willen, warum denn das? War das eine nicht gut genug?

Nun, gut vielleicht nicht, aber genug! Zumindest brachte mir Der Hase im Rausch außer mehreren Auflagen, was mich sehr freute, noch mehr den Verleger, die Bestätigung, was ich schon lange wußte: Man soll nur das tun, was man gelernt hat. Gelernt habe ich Theaterspielen. Und das war langwierig und mühselig genug. Was aber tut man, wenn man zusätzlich noch lernen muß, daß in diesen einst großes Theater bietenden Häusern das Theaterspielen nicht mehr lohnt? Noch ein Buch schreiben?

Es ist Winter, und im Garten ist es kalt. Also ist das Haus die beste Festung.

Festung, gegen was?

Es ist Weihnachten 2002. 57 Jahre Frieden in Deutschland. Das ist viel in der langen Geschichte der deutschen Völkerschaften. Die sogenannte Koexistenz der beiden Weltmächte hatte dabei mitgeholfen. Er war immer wacklig, dieser Frieden, aber er war ein Frieden. Der Wegfall des sozialistischen Weltsystems erhöht die Chance nicht, daß der Frieden bleibt. Im Gegenteil. Der alte Kampf um die Märkte und die Quellen der Reichtümer der Erde zeigt sich öffentlicher als bisher. Neue Kriegszeiten zeichnen sich nicht nur am Horizont ab. Eine neureiche Weltmacht ist zugange. Nun nicht mehr nur mit Filmsoldaten und Kinoraketen.

Doch wie uns die Geschichte der großen Imperien zeigt, sie alle siegten und siegten und siegten sich zu Tode. Wie ein Homerischer Pyrrhus, der mit seinen Mordgesellen in einer antiken Schlachtmaschine, dem Hölzernen Pferd, Troja eroberte, die Trojaner schlachtete, ihren greisen König Priamos vor des Zeus Altar meuchelte und später schließlich selbst elendiglich umkam, oder jener historische Pyrrhus, nach welchem die Pyrrhussiege genannt werden, der, Metzelei nach Metzelei als Sieg abbuchend, schließlich im Jahre 272 das Städtchen Argos erreichte und daselbst von einem vom Dach geworfenen, einsam durch die Lüfte segelnden Ziegelstein mausetot wurde. Und schon damals wurde den Verstrickungen zwischen interessierten Mächten, Geheimdiensten und Terroristen keine Bedeutung beigemessen. Jedes Jahrhundert, das den Menschen wird, hat seine Pyrrhussiege. In dieser dummgolddreisten Welt von Anspruch und Beschränktheit, von Gier und Feigheit, von Anmaßung und Dummheit, von Totschlägern, Verrätern und Heuchlern schreibe ein Schauspieler kein Buch. Weshalb tut er es dennoch? Aus des Winters Zeitvertreib? Die Antwort ist dünn, denn Lange weile kenne ich nicht, also kann ich es mit den Memos lassen. Und bald schon schmilzt der Schnee, und der Garten lockt, und der Computer ruht. Also schreibe ich kein Buch. Basta!

Doch noch ist es Winter, und noch ruht der Garten, und es bliebe schon Zeit für – ein paar Notizen. Unveröffentlichte Notizen im Nachlaß gefunden. Verklärung in Brandenburg.

Wenn alte Männer träumen: Dann lege ich die Notizen zu meinem Testament. Liegen diese neben ihm, kann es dann gefunden werden. Und dann werden die Notizen, bei aller Vollkommenheit des Testamentinhaltes, den dennoch entstehenden Streit zwischen meinen Erben ganz sicher glätten können! Denn erst lesen sie das Testament. Natürlich! Gelesen, fragen sie: »Wieso kriegt die das und der nur das?« (Was doch ganz natürlich ist.) In diese süße Verwirrung hinein fällt der Blick auf die Beilage: »Oh, schaut doch mal, was liegt denn da, was ist denn das, ach, laßt doch mal sehen?« Und dann lesen sie das! Und nach der Lektüre gewinnen sie Einsichten. Und wenn sie Einsichten gewonnen haben, dann sind sie klüger. Ist das nicht schön.

Immer nach Katastrophen werden die Menschen klüger. Nicht vorher. Nein, nachher. Man ist geneigt zu glauben, nur dafür sind die Katastrophen da. Zur Einsichtsfindung. In meinem Beispiel meint das, von der Erleuchtung erhellt zu werden: Welche lebensnotwendige Bedeutung der kleine Familienfrieden in großen Kriegszeiten hat.

Ach, träumt der alte Mann, das wäre dann die wahre Erbschaft: Die Friedensbotschaft für die Liebsten.

Verklärung in Brandenburg.

Ja, es ist schon so, alte Leute gewinnen Einsichten, die ihnen selbst in der Jugend fehlten, nun im Alter nichts mehr nützen, aber so schön sich verschenken lassen.

Der Zustand der Welt von 2002 und die Sorge um die Meinen erinnern mich an die sich so oft wiederholenden Szenen mit meiner Oma Minna. Zwei Weltkriege hatte Oma überlebt. Zwei gescheiterte Versuche des deutschen Imperialismus, die Weltherrschaft zu erringen. Und Oma Minna stellte uns Enkeln immer wieder die besorgte Frage, für die sie keine Antwort wußte: »Was mit mir wird, ist doch egal, aber was soll nur aus euch werden?«

Nun, Oma, die Antwort ein dreiviertel Jahrhundert später: »Mich gibt es noch immer, und noch immer passe ich zu den schönen Möbeln und den alten Bildern und der feinen Bibliothek in dem festen Haus. Nur die Hosen vom vergangenen Jahrtausend pressen in den Hüften. Wegen der abendlichen Pralinen. Doch Deine Sorge ist widerlegt, seit mehr als einem dreiviertel Jahrhundert.« Das des Enkels Antwort auf Großmutters liebe und hilflose Frage. Jetzt bin ich so alt wie Minna damals, ich werde siebzig, und das Wissen um meine Endlichkeit verliert an Koketterie, und ich nenne den Gevatter Tod Bruder. Doch Oma Minnas Sorge ist mir eingebrannt, und so ist die Zeit gekommen, mich mit ihren Sorgen zu meinen Liebsten zu wenden:

Liebe Kinder, es hat einmal ein Land gegeben, da hatten alle Menschen Arbeit und ein Dach über dem Kopf. Und ich lebe für die Hoffnung, daß ihr solchen Zeiten wiederbegegnet.

Um Euer Dach müßt Ihr Euch dann nicht sorgen, denn das gibt es schon. Es ist ein großes Dach, und alle paßt Ihr darunter: Hier das Haus, das ich die Burg nenne. Und wenn es Euch schützen kann in den Zeiten des kommenden Unheils, was ich zutiefst wünsche, dann soll es Euch Freude und Geborgenheit bringen in den Zeiten des Friedens. Und kommt wieder Frieden in die Welt, und der kommt, weil er bisher immer wieder kam, dann wird es ein Großer Frieden sein, dann denkt daran, was Euch gemeinsam schützte, und streitet nicht miteinander.

Damit hätte ich das Wesentliche gesagt. Ende der Notizen.

Fin!

Außer: Da Sohn und Enkel noch so klein sind, habe ich ihnen noch nicht erklären können, wie man das Wasser anstellt und die Heizung regelt und das Haus wartet und den Garten bestellt und die Handwerker erreicht, und wie lieb ich sie habe. Das habe ich selbst meiner innigst geliebten Tochter Esther wohl noch nie gesagt. Es schreibt sich auch besser: Nichts gibt es in meinem Leben, daß mir so teuer ist wie meine Kinder. Kein Land, obwohl ich ihm meine Sprache verdanke; kein Staat, obwohl der, den ich verlor, mich lehrte, den Kommunismus zu loben; kein Theater, obwohl ich an ihm zum Manne wurde; keine Burg, obwohl sie mir die letzte Sonne schenkt; keine Freunde, obwohl ich durch sie an die Treue glauben kann, und keine Ehefrau, obwohl sie alle drei, jede auf ihre eigene Weise, mit mir die Schwere trugen, die Trennung leicht zu halten.

Und da sitzt die Malaise! Wenn ich das verständlich machen will, dann müßte ich ja das tun, was ich ums Verrecken nie tun wollte: Mein Leben erzählen?

Ach, was man nicht alles für seine Kinder tut. »Was mit mir wird, ist doch egal, aber was soll nur aus euch werden?«

Doch was soll aus mir werden, wenn ich mein Leben in ein Buch gäbe? Da das bald jeder tut, gleichviel ob er selber schreibt oder selber schreiben läßt, gibt’s bald keine Bäume mehr. Und bei den ins Buch gepreßten Lebensstücken bliebe es ja nicht, man muß mit dem Buch auch auf den Markt gehen und den Reklamepurzel spielen. Das soll aus mir werden? Außerdem gibt es Menschen, deren Leben zu erzählen sich wirklich lohnte. Meines? Es war ein Schauspielerleben. Viel zu lachen und viel Krampf. Ungewöhnlich bestenfalls darin, daß ich mich zeitlebens schämte, befragt, welche Profession ich hätte, mich als Schauspieler zu bezeichnen. Weniger ungewöhnlich, ein Schauspieler, der früh begriffen hatte, daß die Schauspielerei kein Beruf für einen erwachsenen Mann ist. Und ganz gewöhnlich, daß er sein Leben damit verbrachte. Und ein Leben ist ja nicht kurz, wie lang soll dann eigentlich so eine Biographie werden? Soll ich alle meine Rollen aufzählen? Oder alle die, die man mich nicht spielen ließ? Ich weiß, woraus Schauspielerbiographien bestehen. Ich habe zu viele davon gelesen, sowohl von den Herren als auch von den Damen, bis in die jüngste Zeit hinein. Und bis auf zwei oder drei, und die hatten die Kollegen alle selbst geschrieben, sie alle wieder vergessen.

Was ich nicht vergessen habe, sind Geschichten, die ich erlebt habe oder die mir erzählt worden sind. Und da ich nun mal beim Schreiben bin, gebe ich zwar nicht mein Leben, doch ein paar Teile davon preis. Geschichten eben. Diese Geschichten, das ist die Absicht, sollen das Gefallen der Leser finden. Daß sie auch Mißbehagen erregen werden, das muß ich in Kauf nehmen, aber eines sollen sie auf keinen Fall: Sie sollen nie langweilen. Und wenn ich Feindlichgesinnte zum Lachen bringen sollte, dann bleibe ich ihnen gegenüber dennoch friedlich gesinnt. Schon deshalb, weil ich zeitlebens Schwierigkeiten hatte, Feinde, die sich als solche zu erkennen gaben, als solche anzuerkennen. Gleichviel, es wird für den Leser anstrengend genug sein, das Hüpfen der Geschichten innerhalb der Zeiten in Kauf nehmen zu müssen. Was meint, meine Lebensausschnitte werden nicht in kontinuierlicher Reihenfolge erzählt. Dabei werde ich versuchen, mich nicht zu wiederholen, denn im Hasen im Rausch taucht Autobiographisches schon auf. Also wird hier manches fehlen. So zum Beispiel werde ich all die Jauche, die ich über das sogenannte Regietheater im Hasen im Rausch ausgoß, hier, bis auf ein paar Schwäpperchen, zurückhalten. Man soll halbtote Mücken nicht künstlicher Beatmung aussetzen. Überhaupt habe ich nicht die Absicht, noch viele Worte über das Theater zu verlieren. So könnte es dann unumgänglich für den wahrhaft Interessierten sein, will er sich ein besseres Gesamtbild von der vorliegenden Person verschaffen, der Lektüre des Hasen sich erneut hinzugeben.

Eine Frage zwischendurch zum Hasen im Rausch.

Ich stelle nicht die Frage, weshalb lesen die Leute Bücher, und ich weiß die Antwort auf die Frage, weshalb lesen die Leute keine Bücher. Begierig war ich schon, von denen die ich näher kenne, zu erfahren, wie sie den Hasen i. R. fanden. Doch brachte ich diese Gier in die landesübliche Zurückhaltung, schließlich kann man nicht mit der Tür ins Haus fallen und fragen, wie findest du mein Buch. Also stellte ich die Frage: Wie findest du mein Buch? Das Ergebnis war ernüchternd. So stellte ich die Frage neu und fragte: Hast du es gelesen? Folgendes stellte ich fest: Sympathisanten zwei Drittel, Freunde ein Drittel, von den drei Ehefrauen, die ich hatte, eine. Ich werde mich hüten, Namen zu nennen. Ich weiß nur von den andern zweien, daß sie das Lesen unterließen, weil sie im Hasen nicht gebührend erwähnt wurden. Sollte das hier ein Buch werden, unterstelle ich, daß sie es nun erst recht nicht lesen werden, weil ich das vorher Unterlassene nun nachholen werde. Eines aber habe ich, über den genannten Personenkreis hinaus, als Erkenntnis gewinnen können: Verschenke nie ein Buch von dir. Wenn sie es kaufen müssen, besteht eine gewisse Chance, daß sie es auch lesen.

Und so Start frei für meine Geschichten. Denn eine kontinuierliche Autobiographie schreibe ich erst, wenn ich fünfundachtzig Jahre alt bin. Da lasse ich dann keine Windel aus.

Doch wie enden, wie beginnen?

________________________

MIT DEM BEGINN.

Ich gestehe, daß ich von meiner eigenen Geburt keinen blassen Schimmer habe. Ich sage nicht, daß man im Alter vergeßlich wird, weil: Das weiß jeder. Aber das erste, was ein Mensch von sich in Erfahrung bringen könnte, das vergißt er von seinem ersten Augenblick an. Das ist auch ein Grund, Kinder zu machen, nämlich, wenn auch etwas verspätet, in Erfahrung zu bringen, wie man selber auf die Welt gekommen ist. Die erste Geburt, von der ich weiß und die mich anging, war die meiner Tochter Esther.

Nahen lebenswichtige Ereignisse, haben Schauspieler Vorstellung im Theater. Das nennen Schauspieler Leben. Also kämpfte Frau Heidewig Waltraudis, geborene König, verehelichte Esche, den ersten großen Kampf ihres Lebens alleine aus, so wie alle Mütter der Welt. Und wie alle Mütter der Welt unvorbereitet. Im nachhinein wundert man sich dann, wie die Natur aus Ungelernten Meisterinnen macht. Bei meinen wiederholten Anrufen vom Theater nach dem Krankenhaus hieß man mich warten. Nach der Vorstellung die Geburtsstation im Friedrichshain erreicht, war die Auskunft, daß man über die Niederkunft noch nichts sagen könne außer, daß bei Komplikationen das Leben der Mutter Vorrang hätte. Mit diesem Satz, den ich nie mehr aus dem Sinn bekommen sollte, fuhr ich vom Friedrichshain nach Haus nach Friedrichshagen. Beide Dörfer in der großen Stadt Berlin sind nach dem gleichen Mann benannt und liegen 20 Kilometer voneinander entfernt. Friedrichshagen erreicht, verhieß der Anruf vom Friedrichshain: Kommen! Das Gesicht von Heidi fremd und schön, erschöpft und ängstlich nach der Geburt von Esther Juliane. Durch den nächtlichen Schneesturm mit dicken, nassen Flocken fuhr ich wieder nach Friedrichshagen. Am nächsten Tag, wieder im Friedrichshain, sah ich das kleine Bündel Mensch durch eine Glasscheibe. Ich hätte das kleine Bündel gerne berührt. Doch hieß man mich vor der Glasscheibe bleiben.

36 Jahre später kriegte das kleine Bündel seinerseits ein Kind. Die Glasscheiben schienen abgeschafft, auch wäre das Warten hinter ihnen recht zeitaufreibend gewesen, denn Esther und ihr zu erwartender Alfons Johannes ließen sich viel Zeit. Endlich, nach Wochen, der erlösende Anruf vom Vater Sebastian. Ihm ist es zu verdanken, daß Mutter und Kind das Ganze überlebten. Aus welchem Grund auch immer die Kontrolle der Herztöne des Kleinen einer vom Dienstpersonal der Charité unbeaufsichtigten Maschine überlassen blieb, als die Herztöne aussetzten, alarmierte Sebastian die schlafende Gemeinde. Dank ihm ging alles noch gut, und so hatte er in jeder Weise geholfen, mich zum Großvater zu machen. Da steht man natürlich draußen.

Bei der Ankunft von Jonathan Max, meinem Sohn, stand ich hinter einer Tür. Ich war gefragt worden, ob ich mein Dabeisein bei der Geburt wünschte. Annette, die Mutter, war einverstanden, und ich wünschte es. Als die Mutter mich bat, den Raum zu verlassen, verließ ich den Raum. Stillschweigend duldete man mich hinter der Tür. Jonathan hatte sich, es ist jetzt viereinhalb Jahre her, unter einem herrlich runden, monatelang wachsenden Bauch um 18 Uhr mit Wehen angekündigt. Seine ihn sehnlichst erwartende Mutter, die schon vom zweiten Monat an mit durchgedrücktem Hohlkreuz durch die Straßen von Berlin lief, als trüge sie bereits den dicken, schweren Bauch, war bang und konzentriert und schrie vor Schmerz und banger Lust bis in die Nacht hinein. Es ging auf eins zu. Um eins kam er! Als erstes sah ich ein blaues Beinchen, das konnte ich durch den Spalt der nur angelehnten Türe sehen. Drei Frauen standen und saßen um das Paar Mutter und Kind und taten, was zu tun war, effizient und ruhig. Natürlich war ich vorher gefragt worden, um jene eine Handlung zu begehen, zu der in solcher Situation, um ihnen ihr Alleingelassensein zu versüßen, Männer taugen. Doch jetzt stand ich verwirrt von den Schreien der Mutter, von der Angst um ihr Leben und der Erwartung auf das Kind hinter der Tür. Und dann öffnete man mir den Türspalt. Und dann hatte ich die Schere in der Hand. Und der erste Lebensschnitt meines Lebens gelang. Der Schnitt durch die Nabelschnur von Jonathan Max Esche. Und nun schrie der Kleine, und die Mutter weinte vor Glückseligkeit.

Was ich bei diesen drei Ereignissen lernen konnte, war: Das Überflüssigste bei der Geburt eines Menschen ist der Mann. Funktionell für den Anfang erwünscht, steht er am Ende im Weg rum. Aber glücklich.

Mein Vater hieß Fritz, er konnte bei meinen ersten Schreien keine Schere in der Hand gehabt haben, aus dem einen Grund: Er war nicht dabei. Das war im ersten Drittel des vorigen Jahrhunderts noch nicht üblich, und so kam ich ohne ihn zur Welt. In Leipzigs Süden, Ecke Bayrische Straße und Sophienstraße, die heute Shakespearestraße heißt. Nicht meinetwegen. Und von diesem Beginn an fehlen die nun folgenden viereinhalb Jahre als Erinnerung. Die erste Erinnerung in meinem Leben setzt ein mit dem Tod meines Vaters. An jenem warmen Sommertag durfte ich bis zum Nachmittag im Kindergarten bleiben. Und, was ich mir immer gewünscht hatte, ich durfte nach dem Mittagessen statt nach Hause zu gehen mit den anderen Kindern in den Schlafsaal. Nur das Schlafen, vor Aufregung über die Erfüllung des langgehegten Wunsches, das mißlang. Es war noch immer ein warmer Sommernachmittag, als ich mit Oma Hedwig nach Hause lief. In unserer Wohnung erblickte ich zu meiner freudigen Überraschung alle Tanten und Onkel und Omas und Opas. Die gesamte Familie und die Freunde waren versammelt. Und ich wunderte mich nicht, daß sie alle so lieb und so überaus zärtlich zu mir waren, aber fremd fand ich es schon, daß sie dabei alle so weinten. Schnell beschloß ich, das komisch zu finden, und zeigte das auch. Und seitdem ist mir der Satz »Er begreift noch nicht, was passiert ist« suspekt.

Das ist meine erste Erinnerung. Also beginnt von hier an mein Leben. Und sofort stellt sich die Frage, welche der nun folgenden Erinnerungen sollen preisgegeben werden? Alle die possierlichen Kindergeschichten? Alle die pubertären Jugendstreiche? Oder, Gott bewahre, die Geschichten vom hilflos Erwachsenwerdenden, mehr von Trieben gejagt, als von Verstandesähnlichem geleitet? Nein! Ich behalte meine Scham mal lieber für mich.

Ich könnte die Siege beschreiben? Ich will das nicht ausschließen, doch nachdenklich geworden, neige ich dazu, lieber den Niederlagen den Vorzug zu geben! Nicht, weil ich Niederlagen liebte oder sie gar zu meinem Lebensinhalt machte. Das wahrhaftig nicht! Nein, ich hatte einfach so viele davon. Und wovon man am meisten hat, davon kann man am meisten lernen: Also habe ich manches gelernt. Und wovon man gelernt hat, davon läßt sich am besten erzählen.

Nicht daß man ungelernt aus Siegen hervorgeht, man lernt Selbstvertrauen. Doch folgt dem Sieg keine Niederlage, schlägt Selbstvertrauen irgendwann und ganz gewiß in arroganten Schwachsinn um. Dieser mir selbst zugefügten Niederlagen entsinne ich mich peinlichst, und ich werde sie, wenn überhaupt, nur flüchtig erwähnen. Andrerseits, es bestünde in der Schilderung meiner Siege durchaus ein Vorteil, denn im Gegensatz zu meinen Niederlagen kann ich die Siege zählen, und das brächte mich schon gleich wieder zum Ende des Buches. Was aber im Gegensatz zu den Siegen steht, ist, daß die Erfahrung lehrt: Siege sind nie wirklich komisch. Niederlagen sehr oft. Siege machen dumm, in Niederlagen steckt der Keim der Wahrheitsfindung. Also wähle ich die Niederlagen.

»Die Kunst lebt von den Fehlern der Welt.« Sagt der Dichter Hacks.

Woran mein Vater starb, das kann ich nicht sagen, weil ich nur von später Aufgeschnapptem weiß. Mal war von der Leber die Rede und mal von den Nieren. Mal sprach man vom Bier, mal sprach man von seiner Angewohnheit, bei offenem Fenster Auto zu fahren und dabei den linken Arm aus dem Fenster zu lehnen. Vom Bier wäre mit Mühe auf die Leber zu schließen, vom offenen Fenster kaum auf Nierenschrumpfung. Und mein Vater war kein Trinker. Er war ein sehr fröhlicher Mensch und ein gesuchter Gesellschaftspartner. Und mit Sicherheit pfiff er, wenn er allein war, bei geöffnetem Fenster des rollenden Autos sich selbst zur Gesellschaft ein lustiges Lied. Nach seinen Schulzeugnissen zu urteilen war Fritz ein strebsamer Mensch. So ist anzunehmen, daß er ehrgeizig war. Und Fritz wollte mit Sicherheit nicht das bleiben, was er, wie sein Vater Karl Louis, war. So, um vorwärtszukommen, war er viel unterwegs. Als Reisevertreter für Damenunterwäsche und Trikotagen im heiteren Thüringer Land. Ich denke, das mit ins Grab genommene Familiengeheimnis war eine aus Erfurt verschleppte Geschlechtskrankheit.

Ich habe ihn sehr vermißt. Und wenn ich später die Verwandten mit ihren traurig zweifelnd zu Seite geneigten Lächelköpfchen mich fragen hörte, ob ich denn noch Erinnerungen an meinen Vater hätte, bejahte ich das stets eifrig, und wenn man mich, unverändert mitleidend, fragte, welche denn, erzählte ich alle Geschichten, die ich jemals über meinen Vater gehört und auf Photographien gesehen hatte. Geschichten vom gelegentlichen Biertrinken mit Freunden und sehr vielem Lachen, Geschichten von Kostümfesten mit seiner Marga und Geschichten vom Autofahren mit dem kleinen braunen Lieferwagen von Opel bei geöffnetem Fenster. Und wurde ich nach meinen Erzählungen noch immer von den Lächelköpfchen mit schweigender Nachsicht angeschaut, verstand ich die Erwachsenen nicht, denn meine Geschichten waren alle wahr. Und ich vermißte meinen Vater noch mehr, denn alles, was ich über ihn erzählte, hätte er ja bestätigen können. So kam es schließlich, daß ich seine Geschichten nur noch ihm erzählte. Was mir oft hilfreich wurde. Ich erzählte sie ihm vor seinem Grabstein, auf den Margarethe den Spruch Was sind Hoffnungen, was sind Pläne, die der Mensch, der vergängliche, hegt hatte meißeln lassen, oder ich erzählte sie ihm vorm Einschlafen, wenn ich mit Margarethe Zoff gehabt hatte.

Um uns beide zu ernähren, wurde meine Mutter Krankenschwester und ging früh aus dem Haus und kam spät abends zurück. So wohnte ich mal bei Opa Louis und Oma Hedwig, den Eltern meines Vaters, und mal bei Opa Arno und Oma Minna von der andern Partei. Zwar kochte Oma Hedwig besser, und wenn es im Laden Milch gab, gab es Pudding. Pudding gab es bei Oma Minna nie, aber bei ihr mußte ich beim Essen nicht gerade sitzen. Als der Krieg begann, kam ich zur Schule. Als der Krieg endete, war nicht abzusehen, wann die Schule wieder öffnen würde.

Vor Kriegsende, aus dem Kinderverschickungslager wieder zurück in Leipzig, wurde ich über den Kriegsschluß hinaus ein Schlüsselkind. Ich hatte die Verantwortung für den Haushalt, die Untermieter, von denen wir lebten und für die ich zu kochen begann. Und da die Schule noch nicht stattfand, hatte ich Zeit für meine Spielkameraden.

Margarethe war eine gute Krankenschwester geworden. Sie gehörte, so erfuhr ich später, zu den Gefragten ihres Berufes. Mit Beginn des Krieges wechselte Margarethe von Leipzigs Krankenhäusern in Leipzigs Lazarette. Zu Hause war sie nur noch selten. Ich weiß noch, daß sie nach der Schlacht um Stalingrad monatelang im Lazarett schlief. Und ich bewunderte sie sehr in jenen Stunden, in denen es mir erlaubt wurde, sie in den jeweiligen Krankenhäusern, Lazaretten und später den Betriebsstationen zu besuchen. Hier lernte ich eine andere Margarethe kennen. Eine Fachfrau. Da liebte ich sie sehr.

Unser ehemals überaus zärtliches Verhältnis war zu Ende gegangen. Es war zuviel, was das Leben von einer berufstätigen Witwe mit Kind in Kriegs- und Nachkriegszeiten verlangte. Meine Mutter hat die Entfremdung zwischen uns nie verstanden. Heute verstehe ich meine zunehmenden Abschottungen von damals zunehmend schwerer.

Natürlich kam sie abgearbeitet nach Hause. Und wenn sie monierte, daß ich die Wohnung nicht gründlich genug in Ordnung hielt, dann war das ungerecht, aber verständlich. Aber das Kind hungert mehr als nach Essen nach Lob. Da es wenig zu essen gab, nach viel Lob. Doch bevor Margarethe zum Lobe kam, fiel ihr gehetzter Blick auf nicht gründlich gefegten Staub unter dem Küchenschrank oder ein Fitzelchen auf der Kredenz. Und wenn sie sich später dafür entschuldigte, was sie in den wenigen weichen Stunden tat, war es irgendwann für das Kind zu spät geworden.

Andrerseits, da sie mich kaum lobte, fiel Lob von anderen auf sehr fruchtbaren Boden. Es waren unsere Untermieter, die meine ersten Kochversuche lobten. Hätte mich Margarethe mehr gelobt, wäre ich möglicherweise fürs Loben nicht so anfällig geworden, und es ist nicht auszuschließen, daß ich dann das Kochen nie gelernt hätte. Hätte ich aber das Kochen nicht gelernt, hätte ich nie meine Unabhängigkeit gegenüber den Frauen bewahren können. Denn nur der Mann, der kochen kann, kann auch alleine leben. Es wäre spitzfindig zu unterstellen, daß das meiner Mutter weit vor der Zeit angedachte Rache an meinen späteren Ehefrauen hätte gewesen sein können.

Wie alle Mütter war Margarethe Löwin für ihr Junges. Dafür ein schlagendes Beispiel. Es handelt sich um meine zweite wesentliche Erinnerung aus den Kindstagen.

Leicht zu lenken, anschmiegsam, vertrauensvoll und wohlerzogen, war ich im Wohnblock aller Mütter Vorbild für ihre Söhne. Meine Mutter machte das stolz, die Kinder der anderen Mütter nicht. Sie haßten zu Recht diesen Spiegelsatz ihrer Mütter: Nimm dir ein Beispiel am Eberhard. Also wurde ich oft verkloppt. Heulend lief ich dann zu meiner Mutter, die, als sie erfuhr, was mir widerfahren, den Teppichklopfer, ihr bevorzugtes Droh- und Schlaginstrument, hervorholte und mich noch einmal mit den zornigen Worten Damit du dich endlich einmal wehrst verwamste. Wie das schulte, soll die folgende Geschichte erzählen.

Die dreistöckigen Häuser der zu Beginn der dreißiger Jahre des 20. Jahrhunderts gebauten Wohnblöcke – in der Mitte getrennt durch einen asphaltierten Gehweg, der zu den die Blöcke umliegenden Straßen führte – standen wie viereckige Hufeisen zueinander. Die Balkons gingen zum Hof hinaus. Der Hof war sehr groß. In seiner Mitte die Buddelkiste für die kleinen Kinder und zu beiden Seiten weite Grünflächen mit Pfählen für die Frauen, die zwischen den Pfählen die Leinen spannten, auf die sie an ihren Waschtagen die Wäsche zum Trocknen hängten. Doch der gesamte Raum des Hofes war der Spiel-, Abenteuerund Versammlungsplatz der Jungen. Und es war das Théâtre de la guerre. Diese Neubausiedlung der Endzwanziger in Leipzig-Kleinzschocher bestand aus vier solchen Wohnblöcken und also vier Höfen und damit vier Banden. Diese vier Banden, von denen nur zwei erwähnenswert sind, hielten sich miteinander im Ewigen Krieg auf. Damit die Ewigkeit des Krieges erhalten blieb, wurde er nur in den wenigsten Fällen ausgetragen. Aber ewig vorbereitet. In den jeweiligen Höfen. Natürlich mußte mit dem Ernstfall immer gerechnet werden. Was man auch tat. Einen wirklichen Grund für die Feindschaft gab es nicht, es genügte das Feindbild. Und das Feindbild hieß: Die vom anderen Hof. Also trieb man immerwährende praktische Kriegsvorbereitung. Das heißt, man trainierte nach der Manövermethode. Ein Hofmanöver war, die eigene Bande teilte sich in zwei Gruppen und stürzte dann, entweder mit Ankündigung oder ohne Ankündigung, aufeinander zu. Ein andres war, man teilte sich wieder in zwei scheinbar verfeindete Gruppen, und eine der beiden Gruppen nahm Verhandlungen mit einem gegnerischen Hof auf und verbündete sich, zum Schein, mit ihm gegen den eigenen Hof, um am Ende den neuen Verbündeten zu verraten. Es gab aber auch Bündnisse zwischen zwei verfeindeten Höfen gegen eine Bande außerhalb der Wohnblöcke. Diese Kriegsspiele wurden so ernst genommen wie Spiele, was sie auch blieben. Da diese Spiele nicht tagesfüllend waren, suchte man sich die Zeit auch durch andere Spiele zu vertreiben. Eines war die Hänselei mit anschließender Prügelei. Dafür wurden nicht selten die ausgesucht, die man für die Schwächsten hielt. Ich galt als Muttersöhnchen, und das hatte ich zu büßen. Genauer gesagt, ich wehrte mich nicht, wenn man mich schlug.

Einmal war es wieder soweit, der Grund war dieses Mal sehr ernster Natur. Dem Hans, der zu jener Zeit der Anführer unserer Hofbande war, war ein Brüderchen geboren worden, und das Brüderchen wurde auf den Namen Eberhard getauft. Hans nahm diese Namensgebung sehr persönlich und forderte die Gefolgschaft zur Strafaktion auf. Und der Schlachtruf heute wird der Eberhard verprügelt vertrieb der Meute den Sommernachmittag. Ich hatte mich inzwischen – folgsam und doch zögerlich der Aufforderung Margarethens gedenkend – der Taktik der leichteren Gegenwehr zugewandt, was bei den Aggressoren kurz Verblüffung hervorrief, doch schnell übergangen werden konnte, um mich schließlich, wie gewöhnlich, johlend und knuffend in ihrer Mitte zu halten. Meine Angst vor den Schlägen war unvergleichlich größer als die Schläge selbst. Da es noch kein Fernsehen gab, gab es feste Regeln. Nicht Kratzen, Beißen, Treten, Spucken und nicht von hinten angehen und nicht tief schlagen. Natürlich gab es Kino mit Kriegsfilmen, doch deren bevorzugte Gewalt wurde zu jener Zeit wenig mit Fäusten, doch unglaublich viel mit Geschützen, Flugzeugen, Bomben und Gewehren gezeigt. Was uns bis in unsere Träume hinein tief beeindruckte. Und die Sehnsüchte, Soldat zu sein und Sieger zu werden, waren groß. Doch noch spielten wir Krieg in den Höfen. Und hier waren es mehr Rangeleien als Schlägereien. So also johlten die Jungens um mich herum mehr, als sie schlugen, und ich heulte mehr, als es wehtat. Normalerweise zog sich die Zeremonie nur wenige Minuten hin, um dann im allgemeinen Frieden zu enden. Dann trollte sich die Meute in Siegerlaune, und der Gedemütigte zog hinter ihr her, um nach kurzem hochmütigen Getue von der Meute wieder aufgenommen zu werden. Mädchen spielen ihre Machtspiele auf ihre Weise. Jungens gleichen jungen Wölfen. Der Wolf, der nicht beizeiten lernt, sich zu wehren, überlebt nicht.

Offensichtlich war ich noch in einer Phase, die mir die Notwendigkeit des Überlebens erst ins Bewußtsein rücken mußte. Und an diesem Tage, von dem ich erzählen will, wurde gerückt. Genauer gesagt, meine Mutter rückte.

Die besagte Prügelszene spielte sich just unter dem Balkon unserer Wohnung ab. Ich stand, die Arme über dem Kopf verschränkt, zwischen dem heulenden Rudel. Plötzlich stoppte das Johlen, und das Schlagen machte einem großen Schrecken Platz. Was oder wer uns auf die Ursache des großen Schreckens aufmerksam gemacht hatte, der uns alle miteinander plötzlich, wie auf Kommando, jeden in seinem Tun oder Nichttun, gemeinsam innehalten ließ, wird wohl immer im unklaren bleiben. Doch was wir sahen, war schrecklich. Überdeutlich und ganz nah, wie aus dem Balkon der ersten Etage herauswachsend, schwebte der Körper von Margarethe Esche über uns – und schwand. Und war wieder da, mit einem Teppichklopfer in ihrer Rechten. Ich kannte den Klopfer. Für diesen Moment ihres Wiederauftauchens glich die Szene einer Photographie: Stumm und unbeweglich. Sie oben. Starr und erschrocken wir unten. Dazwischen der Teppichklopfer. Und dann löste sich die Photographie in die sich bewegenden Bilder eines Stummfilms auf: Langsam ließ Margarethe den Teppichklopfer fallen. Der Teppichklopfer, ein aus Schilf geflochtenes Ding, schwebte in Zeitlupe auf uns zu. Auseinanderstürzend wie erschrockene Hühner hörten wir noch, wie die Rachegöttin mit dieser schrecklichen Stimme einen Namen rief. Dieser Name, denke ich an die Geschichte zurück, dröhnt mir noch heute wie eine Stalinorgel im Ohr, der Name war Eberhard. Doch kein Huhn erhörte sie. Durch den Peitschenschlag des Schreckenschreis zu höchster Leistungsfähigkeit angetrieben, lief jedes Huhn in eine andere Himmelsrichtung. Der Schrecken saß tief in der Hose. Erst nach einer halben Stunde fand sich die Schar wieder, wie sie sich stets nach Streichen wiederfand, an einem festen Punkt in der Elisabethallee, weit vom jeweiligen Tatort entfernt. Ein jeder trug noch die Bleiche des Schreckens im Angesicht. So entsetzlich hatte Margarethe ausgesehen.

Es mußte Abend werden, ehe ich mich wieder nach Hause traute. Schlimmstes erwartend, klingelte ich. Da öffnete sie die Tür, zog mich an sich und sagte unter Weinen: »Ich habe den Teppichklopfer doch nur zu dir geworfen, damit du dich wehren kannst, warum bist du denn da weggelaufen?« Viel, viel später begriff ich, daß hier die Stelle gewesen wäre, von nun an sich niemals wieder im Leben die Männerfrage zu stellen: Wie begreife ich die Frauen?

Nun, Lernfähigkeit verlangt Kondition, es mußten mehr als sechs Jahrzehnte vergehen, bis ich die überflüssigste aller Männerfragen nicht mehr stellte, doch es verging keine Woche, bis mich die Margarethenerscheinung zu einem kleinen Wolf machte. Oder sollte ich Widerstandskämpfer sagen? Dieser Begriff ist durch die Bürgerrechtsgewerbler von 1989 so abgestanden, daß ich ihn vermeide, doch die Geschichte, die ich nun erzählen will, hat mit diesem Begriff zu tun. Nicht mit den ewig in Verwirrung Bleibenden von 1989, sondern mit dem kurzzeitig Verwirrten von 1947.

»Jede Bildung ist ein Gefängnis,

an dessen Eisengitter Vorübergehende

Ärgernis nehmen, an dessen Mauern sie

sich stoßen können; der sich Bildende,

darin Eingesperrte stößt sich selbst, aber

das Resultat ist eine wirklich gewonnene Freiheit.«

(Goethe)

________________________

EIN DAMENREVOLVER BLEIBT LIEGEN.

Eine Familie Heller hatte Einzug gehalten in unserem Wohnblock. Obschon Leipzig-Kleinzschocher, seit 1891 eingemeindet, viel zu nahe an Leipzigs Zentrum liegt, als daß man hätte Vorort sagen können, muß es doch etwas von seiner einstigen Souveränität, sprich Dörflichkeit, behalten haben. Denn während in der Anonymität der Großstädte ein Zuzug nur am Rande wahrgenommen wird, spricht man in den Dörfern der Welt selbst noch bei den eingeborenen Enkeln der Nichteingeborenen von den Nichteinheimischen. Das heißt, wer nicht seit mindestens 100 Jahren im Dorfe lebt, erfährt offen oder versteckt eine Sonderbehandlung. So also unsererseits auch die Familie Heller. Die Bande grüßte zwar die Leute, aber mit freundlicher Verachtung.

Der Tag, von dem zu berichten sein wird, war ein schöner Sommertag. Ich stand mit meinem Freund Gerhard an eine Häuserwand gelehnt. Demonstrativ gelangweilt beobachteten wir Frau Heller beim Wäscheaufhängen. Ihre fünfjährige Tochter spielte mit einem Wasserschlauch, aus dem Wasser floß. Ihre dicke Mutter rief ihr zu, den Wasserschlauch liegenzulassen. Das Kind schien geneigt, dem Befehl seiner Mutter zu folgen, als sein Blick auf uns fiel. Den Schlauch weiter in der Hand haltend, näherte sich das Mädchen, scheinbar verlegen, unserer Gruppe. Der Mutter war ein nasses Laken entglitten, sie bückte sich und schien so außerstande, das nahende Verhängnis zu bemerken. Den Schlauch humpelnd hinter sich her zerrend, blieb das Mädchen vor uns stehen, hob mit einem dümmlichen Lächeln, was die kommende Dreistigkeit ahnen ließ, den Schlauch und richtete den Strahl auf uns. Es war, wie gesagt, ein warmer Sommertag, eigentlich gab es keinen Grund, einer kleinen Erfrischung sich nicht hinzugeben. Doch der Stolz der Alteinwohner ließ das nicht zu. Angefeuchtet trat ich nach vorn und nahm dem Mädchen seine Spritze weg. Ebenfalls nicht mehr ganz trocken, trat Gerhard nach vorn und gab dem Mädchen einen kleinen Klaps. Da schrie das Mädchen, als stünde es mit seinen bloßen Füßen seit Stunden in einem Meer von Glasscherben. Diese Manier, Aufmerksamkeit zu erheischen, macht jede Mutter wild. Eilenden Fußes rollte Frau Heller heran, es war meine erste Erfahrung, wie schnell fette Menschen auf den Beinen sein können. Und während Gerhard inzwischen wieder an die Wand gelehnt stand, gab Frau Heller mir knallend eine Ohrfeige. Dann nahm sie ihr noch immer krächzendes Kind an die Hand und kehrte zu ihrer Wäsche zurück. Ich stand festgewurzelt an der Stelle, an der ich die Gabe empfangen hatte. Wütend wegen des Handstreiches einer Zugewanderten einerseits und hilflos wegen meiner Machtlosigkeit andrerseits, da ich erzogen worden war, mich nie gegen Erwachsene zu wehren. Ich hatte schließlich dem blöden Kind nichts getan. Also heulte ich. Und das kleine Mädchen lachte. Da trat Gerhard an mich heran, faßte meine bebende Hand und sprach die historischen Sätze: »Komm Eberhard, es ist soweit, jetzt gründen wir eine Widerstandsgruppe! In Plagwitz soll es schon losgehen!«

Gerhard, obwohl der Zurückhaltendste der Bande, war inzwischen ihr Chef, Hans war wegen seiner ewigen Messerstechereien degradiert worden. Gerhards Karriere war nicht unbedingt logisch, denn trat man ihm drohend entgegen, rief er sofort: »Ich bin Brillenträger«, und warf sich zu Boden! Er war feige und, wie Hans, nicht der Gescheiteste, doch im Gegensatz zu Hans trug Gerhard eine Brille. Und Brillenträger wirken intelligent. Ich konnte dieses Vorurteil erst nach 30 weiteren Lebensjahren ablegen. Denn mit 45 Jahren bekam auch ich eine Brille verpaßt.

Es war 1948 geworden. Im dritten Nachkriegssommer fand sich Leipzig, nach kurzer Visite der Amerikaner, mit dem Beginn der Ewig währenden Freundschaft mit der Sowjetunion konfrontiert. Die Rote Armee war ein sehr stiller Besatzer. Während die Amis bunt und lärmend das Straßenbild beherrschten, waren die Russen nur selten zu sehen. Dennoch waren wir gegen sie. Warum? Vielleicht, weil die Amerikaner schmucke Uniformen trugen und tolle Jeeps hatten. Die Russen waren nicht schmuck und fuhren zumeist, wenn man sie denn überhaupt sah, in Panjewagen. Kurz, es war schick, antisowjetisch zu sein. Noch schicker war es, für Adolf Hitler zu kämpfen. Hartmut, ein Nachbarsohn meiner Esche-Großeltern, wurde von den Sowjets nach Sibirien gebracht. Er hatte an mehrere Mauerwände des Leipziger Westens mit weißer Farbe und großen Buchstaben Adolf Hitler lebt geschrieben. Nun, 1948, entlassen aus dem Lager, traf ich Hartmut in Leipzig wieder. Er war fünf Jahre älter als ich, und sein Lebensziel war, Konzertpianist zu werden. Im Lager hatte er in der Küche gearbeitet. Als ich ihm sagte, daß wir ihn für seine Mauerschriften sehr bewundert hätten, lachte er gequält und sagte freundlich, diese Meinung hätte ich hoffentlich nicht mehr, denn abgesehen davon, daß er seine Karriere als Konzertpianist damit beendet hatte, wäre der, der ihn seinerzeit zum Losungsmalen angestiftet, ein ehemaliger HJ-Führer, sein Denunziant an die Russen gewesen.

Die wäscheaufhängende Frau Heller und ihr Kind machten den Sommer 1948 zu einem historischen Sommer, denn Gerhard und ich wurden die Gründer der ersten Widerstandsgruppe von Kleinzschocher. Ein Jahr vor der Gründung der Deutschen Demokratischen Republik begann der Widerstand zu brodeln. Wir ließen die dicke Frau Heller und ihr blödes Kind bei ihrer Wäsche, Gerhard zog einen großen Schlüsselbund aus seiner Hosentasche, und wir liefen die Kellerstufen seines Hauses hinab. Stumm nahm er eine Säge und zersägte eine ehemals für das Verdunklungsrollo vorgesehene Holzleiste. Als er diese in zwei Teile geteilt hatte, nahm er von der Fahrradlenkstange seines Vaters, der, als kleiner Buchhalter wegen Rüstungsverbrechen beschuldigt, einsaß, zwei Gummimuffen, stülpte diese über die Enden der Holzleisten, reichte mir eine und sagte: »Jetzt sind wir bewaffnet.« Was zu jener Zeit gar nicht lächerlich war, denn von diesem Format war auch in etwa die Bewaffnung der Polizei.

Die Anzahl der Mitglieder unserer Widerstandsgruppe vergrößerte sich anfangs kaum, da die wenigsten Mitglieder der Bande ihr beitraten. Eine unserer ersten Handlungen war die Namensgebung. Es bedurfte vieler Sitzungen mit zum Teil heftigen Diskussionen, bis wir den passenden Namen fanden und uns schließlich für die Abkürzung CDG entscheiden konnten. Was entschlüsselt Club der Geräuschlosen hieß. Weitere Sitzungen galten der Findung von Decknamen. Die Vorliebe für den Namen Locke war allgemein. Fast jeder wollte Locke heißen. Ich auch. Wer war Locke? Ich kannte ihn gar nicht, doch da er als Held sehr oft der Gegenstand unserer Erzählungen war, spielte er in der Phantasie der Jungen eine bedeutende Rolle. Wenn zum Beispiel Lothar von Unternehmungen zu berichten wußte, die von Locke angeführt worden und an denen Lothar bedeutend beteiligt war, wollte keiner von uns nachstehen und wußte ebenfalls Bedeutendes von sich und Locke zu erzählen. So hatte jeder sein Geheimnis mit Locke. Ich auch. Ich bin heute überzeugt, daß keiner von uns diesen Locke je gekannt hatte. Locke war der Spitzname eines bekannten Jungbannführers der HJ, der sich inzwischen im Westen aufhielt. Und wie ich viel später erfuhr, war er der, der Hartmut zum Pinseln angestiftet und danach an die Russen verraten hatte.

Aber noch war 1948 und der HJ-Führer noch Held. Auch wußten wir uns nicht bei der Namensverteilung zu einigen, so daß zum guten Ende keiner den Namen Locke kriegte. Schließlich fand jeder seinen eigenen Falschnamen, und so war die Decknamensache geklärt. Dann galt es, Ausweise zu beschaffen. Es mußten selbstverständlich gefälschte Papiere sein. Die Frage nach dem Warum oder gar der Gefährlichkeit möglicher Entdekkung noch zu begehender Widerstandstaten wurde nicht gestellt. Wolfgang war geschickt mit den Händen und schnitt aus dünnem Karton Ausweisähnliches und zog darin Linien mit dem Lineal, gab dem Ganzen einen Knick in die Mitte, und so konnte man durchaus von einem echten Falschpapier ausgehen. Dann gingen wir zu Photo-Hingst, ein Photogeschäft im Parterre unseres Hauses, natürlich einzeln, damit wir unauffällig blieben, ließen uns von Frau Hingst, die uns seit unseren ersten Babybildern liebevoll kannte, Paßbilder machen. Frau Hingst bot sich an, diese zum selben Preis gleich mit in die Ausweise zu kleben, in die wir zuvor unsere Decknamen mit verstellter Handschrift eingeschrieben hatten. Stolz zeigten wir uns auf der nächstfolgenden Sitzung unsere neue, nachlesbare Identität.

Der Inhalt unserer Sitzungen war anfangs besonders der Frage gewidmet, wie gelangen wir zum Broadway in Plagwitz, einem benachbarten, mit zehnminütigem Fußmarsch zu erreichenden Stadtteil, um dort den Aufstand zu entfesseln. Zwar hatte Plagwitz gar keinen Broadway, das wußten wir auch, aber Broadway klang nach Widerstand. War das Thema behandelt, spielten wir Doppelkopf.

Es blieb nicht beim Doppelkopf. Es kam das Erste Deutschlandtreffen der Jugend im Mai 1950 in Berlin. Funktionäre der FDJ standen plötzlich im Hof, verwickelten uns in Gespräche und warben um unsere Teilnahme. Wir waren schnell geworben. Der Widerstand ruhte sofort. Für einen Leipziger Jungen von damals war Berlin die ganz große Welt. Aber Margarethe verbot mir die Teilnahme. Ihr Argument, daß wir kein Geld hätten, war ein armseliges Argument, denn die anderen Familien waren genauso arm wie wir, die Väter waren noch in Gefangenschaft oder tot oder wie in Gerhards Fall gerade aus dem Knast entlassen. Außerdem bezahlte die FDJ das Ganze. Margarethe hatte eben immer Angst um mich. Am liebsten war ihr, wenn die Gruppe bei uns zu Hause saß und Doppelkopf spielte, da hatte sie auch nichts dagegen, daß wir rauchten und den Widerstand planten.

Als dann Hans, Lothar, Harald und die anderen von Berlin zurück nach Leipzig kamen, erzählten sie nicht von Berlin, sondern von Balin, und sagten dauernd icke, was im sächsischen Raum zweifellos exotisch wirkt und die Absicht war. Im Oktober fanden Volkskammerwahlen statt, und einige von den Weitgereisten verteilten vor mehreren Leipziger Wahllokalen die Tarantel, eine antikommunistische Schrift. Die Jungs waren von der Westberliner Kampfgruppe für oder gegen Unmenschlichkeit geworben worden. Hans gar, wie er erzählte, von einem französischen Major. Hans hatte einen Hang zu besserer Gesellschaft, vielleicht war es auch die Erinnerung an seinen Vater, der als Major gefallen war, wie auch immer, ein Funkgerät brachte Hans aus Westberlin mit. Mit diesem, so behauptete er, versuchte er nächtens Kontakte herzustellen. Hans wohnte zwei Stockwerke über der Polizeiwache und war insofern sicher. Leider wußte er seine Leidenschaft für elektrische Neuheiten nicht zu zügeln, und so bemerkten die Polizisten während ihrer nächtlichen Streifengänge zwar nicht seine Funktätigkeit, wohl aber das kalte Licht einer Neonröhre aus Hansens Fenster, die Leipzigs nächtliche Ödnis in die Verheißung kommenden Glanzes tauchte. Neonröhren brannten seinerzeit noch nicht in Privatwohnungen, also fragten sich die Polizisten sehr durchdacht, wo hat denn der Hans das schöne Licht her? So kam es, daß sie eines Abends an der Tür klingelten. Nichts ahnend, wie immer, öffnete Hansens Mutter und führte die Herren schließlich in das Zimmer ihres Sohnes. Da wurde Hans beim Verkehr mit seiner Funkkiste entdeckt. Er wurde nicht verhaftet wegen der gemausten Neonröhre, sondern wegen des vorgefundenen Funkgerätes. Auch die anderen Jungens wurden wegen der Wahlbelästigungen in Gewahrsam genommen und nach 24stündigem Gefängnisaufenthalt vor die Frage gestellt, ob sie bleiben wollten oder nach dem Westen gehen. Genaugenommen lautete die Alternative, wollt ihr bleiben, kriegt ihr einen Prozeß. Drei von uns entschieden sich nicht fürs Bleiben.

Es war nicht das einzige Mal, daß Margarethe mich vor Unberechenbarem bewahrte. Dankbarkeit konnte sie dafür nicht erwarten, da, wie man weiß, Einsichten erst viel später zum Blühen kommen.

War es noch vor Hansens Dingfestmachung mit anschließendem Angebot, der ›Freien Welt‹ seine Aufwartung zu machen, was Hans ablehnte und dennoch keinen Prozeß bekam, oder war es danach, daß das Folgende geschah –, ich kann es aus der Entfernung der Zeit nicht mehr sagen, jedenfalls beschloß die Bande eines Tages, sich besser zu bewaffnen. Wir waren nicht mehr 13 Jahre alt, und schwarzbepinselte Holzleisten mit Fahrradgriff hielten wir nicht länger für die angemessene Ausrüstung. Auch die Polizei verließ sich nicht mehr auf ihre Gummiknüppel aus Holz. Es ist nicht auszuschließen, daß wir die Nachrüstung für nachahmenswert hielten. Doch glaube ich nicht, daß der kindliche Doppelkopfwiderstand der Auslöser war, sondern viel mehr die pubertierende Männlichkeit.

Waffen lagen genügend in der Elster und im Kanal. Entweder waren sie unter den Brücken versteckt oder, in Ölpapier oder Öllumpen gewickelt, in den letzten Kriegstagen in die Gewässer geworfen worden. Es waren Karabiner, Revolver, Maschinenpistolen und vor allem Jagdwaffen dabei. Eines Nachts zogen wir los und holten uns, was wir dachten, das wir bräuchten. Es hatten sich die zwei ehemals verfeindeten Höfe längst zusammengetan, und so zählte die Bande in etwa 10 bis 15 Mann, die, so hörten wir später, vom Polizeirevier als die Buntkarierten in ihrem Karteikasten geführt wurden. Die Buntkarierten hieß einer der frühen DEFA-Filme, und insofern war der Bezug auf uns, gemessen an unserer damaligen ideologischen Seelenlage, unpassend, doch zwei von uns, ich glaube Lothar und Harald, trugen gerne – vom Onkel aus Kanada geschickt – abgelegte karierte Wollhemden. Daher wohl die polizeiliche Namensgebung. Nun, die geborgenen Waffen geschultert, schritten wir im Gänsemarsch tapfer unserer Heimstatt entgegen. Der Weg führte an einem benachbarten, von uns sonst streng gemiedenen Wohnblock, der Ebersbächer-Siedlung, einer Arbeitersiedlung, vorbei. Es war Nacht, der Mond beschien weißlich den Rücken des Vordermannes, und einer stimmte das Nazi-Lied Es zittern die morschen Knochen der Welt vor dem roten Krieg an, und so grölten wir es den Proleten in ihren Schlaf. Unbehelligt näherten wir uns der Antonienstraße. Die Antonienstraße schloß unseren Wohnblock ab. An der Ecke des Wohnblocks lag das schon erwähnte Polizeirevier. Da wurde unser leicht humpelnder Schritt – ein Fuß auf dem Bürgersteig, ein Fuß auf der Straße – immer zögerlicher bis zur schließlichen Verhaltung. Dann standen wir. Vor uns das Polizeirevier. Wir standen nicht lange. Ungeordnet sah uns der Mond, diesmal nicht den Rücken des Vordermannes beleuchtend, schweigend in Bewegung kommen. Dann sah uns die Elster wieder, und sie nahm den ganzen Schmant, den wir ihr noch eben tauchend abgerungen hatten, mit lautem Klatschen lärmend wieder entgegen. Mit einer Ausnahme. Keiner wollte sich von der Ausnahme trennen. Schließlich waren wir ausgezogen, um das Fürchten zu lehren. Und waren solange marschiert, bis uns selbst die Furcht ergriff. Doch uns das zuzugeben war unmöglich. Also bedurfte es, um das Gesicht zu wahren, eines Feigenblattes. Und das hielten wir fest in den Fäusten. Es war ein winzig kleiner Damenrevolver.

Dieses kleine Monstrum, welches bequem auch in dem kleinsten Pompadour Platz gefunden hätte, war nun in unserem Besitz, nur leider ohne Munition. Abbi, der Pfiffigste von uns, kam auf die Idee, man solle doch Kleinkalibermunition verwenden. So etwas lag zu jener Zeit herum. Als diese jedoch sich noch immer als zu lang erwies, kürzten wir sie, indem wir in Lothars Küche jede einzelne Patrone in einen Schraubstock spannten, das Pulver auf ein Blatt Papier schütteten, mit einer Zange die überflüssige Länge abknipsten, die Hülse mit einem Holzstift wieder rundeten, das Pulver wieder in das Patrönchen rieseln ließen, das Bleigeschoß wieder aufsetzten – und nun ein Schußfeld suchten.

Margarethe mit ihrem untrüglichen Gespür für Gefahren, obwohl sie nichts von der Waffe wußte, verordnete mir mal wieder aus irgendeinem vergessenen Grund Hausarrest. Es war ihre letzte Waffe geworden. Das heißt, sie nahm alle Schlüssel mit und schloß mich ein. Zwar wußte ich inzwischen diese Maßnahme zu umgehen, doch hatte ich den Dietrich verlegt oder ähnliches, als das Folgende geschah.

Die Jungens liefen zu einer nahegelegenen einsamen und verwilderten Parkanlage hinunter. Das Schußfeld war gefunden. Harald hielt als erster das Dingelchen in der Hand und versuchte, eine im Abstand von fünf Metern aufgestellte Blechbüchse zu treffen. Zwar ballerte sich Schüßchen auf Schüßchen ohne Hinderungen aus der Kanone, doch war die Streumöglichkeit des Damenrevolvers erstaunlich. Ehe jedoch die fachmännische Diskussion sich hätte eröffnen können, ertönte hinter der diskussionsbereiten Gruppe eine rauhe Stimme: »Ihr Rotzjungen, was macht ihr denn da?« Man erschrak, fuhr herum und stand einem Manne im Igelitmantel gegenüber. Igelit war ein damals oft, wenn auch ungern getragener Kunststoff aus polymerem Vinylchlorid. Harald, der noch immer das streuende Schießwunder in der Rechten hielt, starrte der rauhen Stimme in die Augen, solange, bis er sich sagen hörte: »Alter, hau ab!« Danach schloß Harald die Lippen und hob den Revolver. Alle standen wie festgemauert. Der Fremdling und Harald auch. Diese Situation hätte auch so bleiben können, und es wäre das Folgende niemals passiert. Doch es passierte. Der Mann entschloß sich zu seinem ersten Fehler, er trat einen Schritt zurück. Das brachte Harald zur Wiederholung seiner Drohung, dieses Mal lauter: »Alter, hau ab!« Der Mann im Vinylchlorid, noch einen Schritt zurückweichend, schrie wohl zurück, seinen zweiten Fehler übertönend: »Na warte, dich kriege ich noch, ich kenne dich, wir sehen uns woanders wieder!« und was man in solcher Situation noch alles ruft. Doch Harald, sehr bleich, senkte den Damenrevolver. Kein Mann möchte sich gerne in seine Geschlechtsorgane schießen lassen. Also machte der Mann seinen dritten Fehler, er drehte sich von Harald weg und rannte los. Harald krümmte seinen Zeigefinger etwas mehr und – traf den Mann nicht vorn in die Mitte, aber hinten.

Sie erzählten mir später, es wären bestimmt einhundert Meter zwischen ihnen und dem Fliehenden gewesen. Bei der Streuungsmöglichkeit der Wunderwaffe eigentlich ein erstaunlicher Treffer. Wie weit auch immer die Reichweite von dem Damendinges war, Harald hatte getroffen, und der Fliehende hielt seine beiden Hände, weiterfliehend, an die körpermittige Rückseite seines ihn an dieser Stelle doch halb schützenden Igelitmantels. Dieser überraschende Erfolg machte die Bande kopflos, und sie floh in die andere Richtung. Zwischen beiden sich immer schneller voneinander entfernenden Parteien blieb einsam und unbeachtet ein Damenrevolver liegen.

Wir waren keine Nazis. Für die HJ waren wir noch zu klein gewesen, und Pimpfe wurden wir, wenn überhaupt, nur kurz. Bei Kriegsbeginn war ich fünf, bei Kriegsende elf Jahre alt, gleichaltrig waren wir in etwa alle. Was wir, außer Gerhard und Abbi – sein Vater war behindert –, bestimmt waren: Wir waren vaterlos. Unsre Mütter zur einen Hälfte Witwen und zur anderen Hälfte Frauen, die auf die Rückkehr ihrer Männer warteten. Manche Frauen bis zu ihrem Tode. Vor dem Kriege arbeiteten die Väter als Angestellte. Sie waren Reisevertreter wie mein Vater, oder sie waren Buchhalter, Abteilungsleiter, Sparkassenfilialleiter etc. Kleinbürgertum, welches sich entfernt zutreffend Mittelstand nannte. Ihre Frauen machten den Haushalt und die Kinderaufzucht. Nun, da die Männer weg waren, gingen die Frauen arbeiten, und den Haushalt übernahmen die Kinder. Essen konnten sie bei den Großeltern. Und als der Hunger groß wurde, übernahmen die Kinder auch die Nahrungssuche. Wir klauten, wo wir konnten. So lernten wir selbständig handeln. Doch was dachten wir? Der Glauben an die Wunderwaffe und an den Sieg Deutschlands war uns ohne nachhaltiges Bedauern von einem Tag zum anderen abhanden gekommen. Doch vom Tod des Schurken, den wir den Führer nannten, sprachen wir die ersten Monate nach Kriegsende noch immer mit Ehrfurcht. Von diesem Aberglauben zeugten die Naziparolen auf Mauerwänden. Die wir, auch ohne direkte Beteiligung, bestaunten. Unser Hirn war ein Gemischtwarenladen von altem Gestank und neuen Düften. Ich entsinne mich an ein Gespräch mit einem Untermieter. Er war ein kommunistischer Funktionär aus dem Ruhrgebiet, der sich die kurze Zeit, die er bei uns wohnte, anscheinend gerne mit mir unterhielt, wohl auch, weil er wissen wollte, wie denkt die Zukunft. So daß ich, ob meiner Vorstellungen befragt, antwortete, es wird der Urkommunismus kommen, wenn vorher das Gespenst der Kommunisten vernichtet ist. Da war ich 15 Jahre alt. Und offenbar kein Kommunist. Wohl eher ein gernegroßer Nachlaß des Faschismus.

»Welche Erziehungsart ist für die beste zu halten?

Antwort: Die der Hydrioten. Als Insulaner und

Seefahrer nehmen sie ihre Knaben gleich mit zu

Schiffe und lassen sie im Dienste herumkrabbeln.«

(Goethe. Wahlverwandtschaften.)

________________________

TANZSCHULE.

Margarethes Sinn fürs Höhere war nicht niedrig. Er stand in keinem Verhältnis zu ihrem Einkommen. Wäre es nach ihrem Sinn gegangen, hätte ich Tennisspieler oder Generalvertreter für echten Bohnenkaffee werden sollen. Auf keinen Fall was Proletarisches. Proletarisch war schon ihr Herkommen, und ihre Entlohnung als Krankenschwester hatte keine der gewünschten Veränderungen zur Folge gehabt.

Einmal saßen wir bei ihrer Schwester, meiner Tante Frieda, der Frau von Onkel Kurt. Im Hasen im Rausch erzählte ich ausgiebig von ihm als dem in Leipzig bekannten Suppengräser von der Seite 85 bis zur Seite 94, Margarethe klagte: »Was soll nur mal aus Eberhard werden?« Da sagte mein Onkel Kurt: »Schick ihn doch erst mal auf eine Tanzschule.« – »Und wer soll das bezahlen?« fragte meine Mutter zurück. Und Onkel Kurt antwortete: »Das mach ich schon!« Denn ich war sein Kronprinz für die Tütensuppenfabrik.