7,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €

Mehr erfahren.

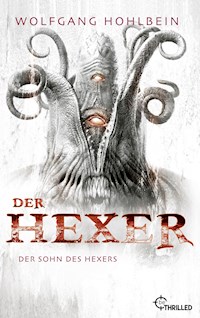

- Herausgeber: beTHRILLED

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Hexer-Saga von Bestseller-Autor Wolfgang Hohlbein

- Sprache: Deutsch

In den dichten Nebeln in Stonehenge trifft Robert Craven ein von Panik erfülltes Mädchen. Er selbst weiß nicht genau, wie er an diesen magischen Ort kam, hatte er doch kurz zuvor an einem ganz normalen Bahnhofsschalter eine Fahrkarte nach London gelöst. Doch eines spürt er gleich: Das Mädchen steckt voller Magie. Und ehe er die Situation versteht, hört er die Worte: "Wer du auch immer sein magst, du bist gekommen, um zu sterben!"

Der legendäre Hexer-Zyklus - komplett und in chronologischer Reihenfolge erzählt, mit vielen Hintergrundinformationen des Autors:

Der Hexer - Die Spur des Hexers

Der Hexer - Der Seelenfresser

Der Hexer - Engel des Bösen

Der Hexer - Der achtarmige Tod

Der Hexer - Buch der tausend Tode

Der Hexer - Das Auge des Satans

Der Hexer - Der Sohn des Hexers

Der Hexer - Das Haus der bösen Träume

eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 1574

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Inhalt

Cover

Grußwort des Verlags

Über dieses Buch

Titel

HOCHZEIT MIT DEM TOD

Vorwort

Das Rätsel von Stonehenge

Stadt der bösen Träume

Geistersturm

Hochzeit mit dem Tod

Nachwort

DER SOHN DES HEXERS I

Vorwort

Das Erwachen

Bote aus dem Jenseits

Das Dorf der alten Kinder

DER SOHN DES HEXERS II

Vorwort

Der Opferturm

Stadt am Ende der Zeit

Dämonendämmerung

Epilog

Über den Autor

Weitere Titel des Autors

Impressum

Liebe Leserin, lieber Leser,

vielen Dank, dass du dich für ein Buch von beTHRILLED entschieden hast. Damit du mit jedem unserer Krimis und Thriller spannende Lesestunden genießen kannst, haben wir die Bücher in unserem Programm sorgfältig ausgewählt und lektoriert.

Wir freuen uns, wenn du Teil der beTHRILLED-Community werden und dich mit uns und anderen Krimi-Fans austauschen möchtest. Du findest uns unter be-thrilled.de oder auf Instagram und Facebook.

Du möchtest nie wieder neue Bücher aus unserem Programm, Gewinnspiele und Preis-Aktionen verpassen? Dann melde dich auf be-thrilled.de/newsletter für unseren kostenlosen Newsletter an.

Spannende Lesestunden und viel Spaß beim Miträtseln!

Dein beTHRILLED-Team

Melde dich hier für unseren Newsletter an:

Über dieses Buch

In den dichten Nebeln in Stonehenge trifft Robert Craven ein von Panik erfülltes Mädchen. Er selbst weiß nicht genau, wie er an diesen magischen Ort kam, hatte er doch kurz zuvor an einem ganz normalen Bahnhofsschalter eine Fahrkarte nach London gelöst. Doch eines spürt er gleich: Das Mädchen steckt voller Magie. Und ehe er die Situation versteht, hört er die Worte: »Wer du auch immer sein magst, du bist gekommen, um zu sterben!«

WOLFGANG HOHLBEIN

DER HEXER

DER SOHN DES HEXERS

HOCHZEIT MIT DEM TOD

Vorwort

Mit dem vorliegenden Buch geht der Nachdruck der ursprünglichen Hexer-Heftserie zu Ende. Acht Romane waren innerhalb des »Gespenster-Krimis« erschienen, Band 49 war das letzte Heft der eigenständigen Serie.

Zahlreiche Leser waren darüber damals zutiefst betrübt (milde ausgedrückt), aber mich, der schon geraume Zeit vorher von Wolfgang über die Einstellung informiert wurde, traf sie gleich doppelt hart. Zum einen war ich vom Erscheinen des ersten Heftes an erklärter Fan der Serie, zum anderen hatte ich gerade ein hoffnungsvolles Comeback als Co-Autor hinter mir. Außerdem erlebte ich hier zum ersten Mal mit, dass eine Serie, an der ich mit Begeisterung mitgeschrieben hatte, eingestellt wurde; eine traurige Erfahrung, die ich wie wohl die meisten auf diesem Gebiet tätigen Autoren seither noch mehrfach machen musste.

Nach den Bänden 22 und 23 hatte ich beim Hexer erst einmal eine längere Pause eingelegt und mich anderen Projekten zugewandt. Schließlich legte ich Wolfgang den Anfang eines Romans um Kapitän Nemo und die Traumwelt Kadath vor, der ihm sehr gut gefiel. Er forderte mich auf, den Roman unbedingt fertig zu schreiben, er erschien als Band 47 unter dem Titel »Stadt der bösen Träume«.

Zu dieser Zeit schien eine Umstellung von vierzehntägiger auf wöchentliche Erscheinungsweise ab Band 50 kurz bevorzustehen. Da Wolfgang das Arbeitspensum auf keinen Fall hätte allein bewältigen können, hätte ich verstärkt an der Serie mitarbeiten sollen. In einem Brief, den ich nostalgisch gerade aus dem Archiv hervorgesucht habe, teilte er mir schon Einzelheiten wie die Abgabetermine bis Heft 70 und dergleichen mit, ich erhielt sogar Andrucke der Titelbilder bis Band 52, die ich noch heute wie einen Schatz hüte.

Nur knapp eine Woche später folgte im Anschluss an einen Besuch im Bastei-Verlag dann in einem weiteren Brief die Nachricht, dass er alle hochfliegenden Pläne leider beerdigen müsste, dass die Serie aufgrund zu geringer Verkaufszahlen nicht wie erhofft auf wöchentlich um-, sondern mit Band 49 eingestellt würde.

Ich kann nicht mehr sagen, was mir damals durch den Kopf ging. Ich war wie erschlagen und wohl sogar den Tränen nahe. Es schien, als wäre das Kapitel Hexer für alle Zeit abgeschlossen.

Manches hat sich seit dieser Zeit relativiert. Zunächst einmal fand mein Comeback bei der Serie kein ganz so abruptes Ende wie befürchtet. Obwohl Wolfgang eigentlich vorhatte, die letzten noch ausstehenden Romane selbst zu schreiben, gab er aus Zeitnot (und wohl auch, weil er angesichts des bevorstehenden Endes selber niedergeschlagen war und die Arbeit an jedem noch fälligen Heft wie Salz in der Wunde gewesen wäre) die Bände 43, 45 und 48 an mich ab, nur das endgültige Finale ließ er sich freilich nicht nehmen.

Wie schon die Tatsache zeigt, dass dies nicht das letzte Buch der Edition ist, handelte es sich jedoch wider alle Erwartungen längst noch nicht um das Ende der Abenteuer Robert Cravens. So zäh der Hexer sich in seinem Kampf gegen die GROSSEN ALTEN behauptete, so erstaunliche Qualitäten als Stehaufmännchen entwickelte er in den folgenden Jahren.

Dazu mehr im nächsten Vorwort.

Frank Rehfeld

Dieser Band enthält die Hefte:

Der Hexer 46: Das Rätsel von Stonehenge (Wolfgang Hohlbein zusammen mit Elmar Wohlrath)

Der Hexer 47: Stadt der bösen Träume (Wolfgang Hohlbein zusammen mit Frank Rehfeld)

Der Hexer 48: Geistersturm (Frank Rehfeld)

Der Hexer 49: Hochzeit mit dem Tod

Das Rätsel von Stonehenge

Sie blieb keuchend stehen. Ihr Herz jagte, und trotz der feuchten Kälte, die sie einhüllte, war sie in Schweiß gebadet. Aus angstvoll geweiteten Augen sah sie sich um. Aber rings um sie herum war nichts. Nichts außer grauen, wie dürre vielfingrige Hände ineinander gekrallten Nebelschwaden, die die Welt gefressen hatten und alles mit grauer Gleichförmigkeit überzogen, was weiter als zwei oder drei Schritte entfernt war.

Aber was sie nicht sah, das hörte sie: das gedämpfte Tappen schwerer Pfoten, die Geräusche massiger Körper, die durch Unterholz und Gestrüpp brachen – und das grässliche Bellen der Bluthunde, das unbarmherzig näher kam.

Vereinzelte Stimmfetzen drangen aus dem Nebel, harte Worte in einer fremdartigen Sprache, die Jeany nicht verstand, die ihr jedoch seltsam bekannt vorkamen und die ihr Angst machten. Obwohl ihr Herz bis zum Hals schlug und ihre Lungen vor Atemnot brannten, prallte Jeany noch einmal herum und rannte wie von Furien gehetzt weiter.

Ihre Schritte wurden gehört – sofort rief jemand einen scharfen Befehl, der wie ein Peitschenhieb durch den Nebel drang. Für einige Sekunden verstummte das Hundegebell, um dann jedoch erneut zu erschallen. Diesmal war es so nah, dass Jeany das gierige Hecheln der Meute hören konnte. Und die festen Schritte ihrer Verfolger. Verschwommene Schatten tauchten in dem grauen Brei auf, in den der Nebel die Welt verwandelt hatte.

Blind vor Angst rannte Jeany auf die dichtesten Nebelschwaden zu und tauchte in die graue Masse ein. Im ersten Augenblick hatte sie das Gefühl, gegen eine feste Wand gelaufen zu sein. Jeany schrie vor Schmerz und Panik auf und warf sich herum. Doch im selben Augenblick gab die Nebelwand ihren Widerstand auf; ein Gefühl, als zerrisse eine unsichtbare Membran. Eine körperlose klebrige Hand strich über ihr Gesicht wie Spinnweben, und Jeany stolperte haltlos nach vorne.

Das Bellen der Hunde und die Rufe ihrer Verfolger waren mit einem Mal so nahe, dass Jeany jede Sekunde damit rechnete, das erste der geifernden Ungeheuer vor sich auftauchen zu sehen. Die Luft stank nach Blut.

Wimmernd vor Angst drehte sie sich um die eigene Achse, die Hände in einer halb erschrockenen, halb abwehrenden Geste erhoben. Doch der Nebel war so dicht, dass sie kaum ihre eigenen Finger sehen konnte. Eine unnennbare Drohung ging von ihm aus, ein dunkles Gefühl, das Jeany trotz der Abendkälte den Schweiß aus allen Poren trieb. Außerdem wurde ihr mit entsetzlicher Deutlichkeit klar, dass sie sich in der Heide verirrt hatte.

Doch das drohende Knurren und Geifern der Hunde ließ sie blindlings weiterlaufen. Sie streifte mit der Achsel einen unsichtbaren Widerstand und erhielt einen heftigen Schlag quer über das Gesicht. Jeany warf sich zur Seite und riss abwehrend die Arme empor.

Aber es war kein Hund und keiner der Verfolger. Ihr Gegner entpuppte sich als verkrüppelter Baum, gegen dessen Äste sie gerannt war.

Oder hatte er mit seinen Ästen nach ihr geschlagen?

Jeany wusste, wie absurd dieser Gedanke war. Und doch setzte er sich hinter ihrer Stirn fest und wühlte und grub in ihrem Bewusstsein, wie eine Ratte, die sich in ihrem Kopf festbiss. Sie wusste, dass sie vor lauter Angst sterben würde, wenn dieser Albtraum noch lange anhielt. Verzweifelt stolperte sie weiter.

Ein großer Hund kam von der Seite auf sie zugeschossen und schnappte nach ihr, seine Zähne fingerlange gebogene Elfenbeindolche, blutiger Geifer vor dem Maul, Augen wie glühende Kohlen, die Jeany voller Mordlust musterten. Jeany schlug mit beiden Händen zu, um das Tier abzuwehren. Ihre Arme fuhren durch Luft und eine dichte Nebelschwade, die im Wind verwehte. Nur einen Augenblick blieb Jeany überrascht stehen. Da fühlte sie einen heftigen Schlag gegen ihren rechten Unterschenkel und einen brennenden Schmerz.

Drei, vier weitere Hunde schälten sich aus dem Nebel und stürzten mit geifernden Mäulern auf sie zu. Jeany versuchte fortzulaufen, stolperte über eine Wurzel und schlug mit dem Gesicht voraus auf den gefrorenen Boden. Sie blieb benommen liegen und sah die großen Hunde wie durch einen dichten Schleier näher kommen. Feuchte Schnauzen berührten ihre Arme und Beine, furchtbare Zähne gruben sich in ihr Fleisch.

Der Schmerz war unbeschreiblich. Jeany fuhr schreiend hoch, griff blindlings um sich und umklammerte den ersten besten Gegenstand, der ihr unterkam. Erst als sie damit zuschlug, merkte sie, dass sie einen mehr als anderthalb Yard langen Weidepfahl gepackt hatte. So ein Pfahl stellte normalerweise die am besten geeignete Waffe dar, um einen oder auch mehrere Hunde von sich abzuhalten. Doch entweder waren diese Hunde hier so flink, dass Jeany keinen von ihnen traf, oder sie wurden immer wieder von diesem fürchterlichen Nebel verschluckt, sobald Jeany zuschlagen wollte. Sie war keine geübte Kämpferin. Und diese Hunde waren groß und zahlreich genug, selbst einen kräftigen Mann in Stücke zu reißen.

Sie hatte keine Chance, und sie wusste es.

Auch beim nächsten Schlag sauste der Weidepfahl nutzlos durch die Luft, während ein riesiger Hund auf Jeany zuschnellte und seine Fänge in ihre Schulter schlug. Jeany brüllte in schierer Agonie auf, stieß den Hund blindlings von sich und blickte auf ihre Schulter hinab.

Eine eisige Hand schien sie zu streifen. Für eine Sekunde vergaß sie sogar die Hunde und die entsetzliche Lage, in der sie sich befand.

Sie sah – NICHTS!

Der Schmerz wühlte weiter wie mit glühenden Messern in ihrer Schulter, aber ihre Haut war vollkommen unversehrt – sie hatte nicht einmal einen Kratzer!

Im selben Moment biss der Hund erneut zu. Diesmal hörte Jeany ihren Knöchel unter seinen gewaltigen Kiefern brechen. Das rechte Bein knickte unter ihr weg, sie schrie auf, ruderte einen Moment hilflos mit den Armen und stürzte mitten in die geifernde Meute.

Der große Schwarze, der sie schon zweimal gebissen hatte, stürzte sich mit triumphierendem Geheul auf sie, die Fänge zum letzten, entscheidenden Biss gebleckt. Jeany rollte herum, riss schützend die Hände vor Gesicht und Kehle und stieß mit dem gesunden Fuß zu, um ihn auf Distanz zu halten. Doch der Hund wich dem Tritt mit einer geschmeidigen Bewegung aus und schnappte nach ihrem Hals.

Jeany rollte blitzschnell zur Seite und trat in ihrer Angst abermals zu, ohne zu denken und mit dem verletzten Bein. Der Schmerz, den sie dabei empfand, ließ sie gequält aufschreien.

Aber ihr rechter Knöchel hielt. Er war äußerlich ebenso wenig verletzt wie ihre Schulter. Nur die Schmerzen waren da.

Es war unmöglich, dachte sie entsetzt. Was sie erlebte, war vollkommen unmöglich. Vielleicht phantasierte sie bereits. Vielleicht war sie schon tot, und dies war der Beginn der Hölle, von der man ihr so oft erzählt und an die sie nie geglaubt hatte. Es war unmöglich. Unmöglich.

Irgendwie kam sie wieder auf die Beine und stolperte tiefer in den Nebel hinein. Die Hunde folgten ihr auf dem Fuß, ohne sie jedoch weiter anzugreifen. Schon keimte in Jeany die Hoffnung, dass der Albtraum ein Ende nehmen, sie entkommen könnte. Da sah sie, wie sich vor ihr der Nebel zu einem schwarzen Knäuel ballte, ein dunkles, im ersten Moment verkrüppelt wirkendes Etwas bildete, das schwarze Fäden in alle Richtungen spann.

Dann gerann die Dunkelheit zur Gestalt eines breitschultrigen Mannes, der sich aus der Nebelwolke löste und ihr den Weg vertrat. Jeany starrte mit weit aufgerissenen Augen auf die seltsame Bekleidung des Mannes. Sie bestand nur aus Eisen, das seinen Körper von Kopf bis Fuß umhüllte, ein gepanzertes Ungeheuer, das nur einem Albtraum entsprungen sein konnte.

Erst das Schwert in seiner Hand machte Jeany klar, dass der Fremde eine Ritterrüstung trug. Das Gesicht des Mannes war hinter einer eisernen Maske verborgen, die wie eine bizarre Wolfsfratze mit fingerlangen Reißzähnen aus dem Helm herausragte. Doch Jeany beachtete sie nicht, sondern starrte nur in die Augen des Mannes, die kalt und grausam auf sie herabblickten.

Der Fremde hob mit einer beinahe lässigen Bewegung sein Schwert und richtete die Spitze auf Jeanys Brust. Sie sah, dass die Klinge scharf wie ein Rasiermesser war. Plötzlich war der bittere Geschmack von Blut in ihrem Mund.

»Die Jagd ist zu Ende!« Seine Stimme drang dumpf und fremd unter der Eisenmaske hervor. Aber Jeany spürte, dass der Mann vor Freude und Triumph beinahe außer sich war.

Der Mann wollte ihren Tod.

Und mehr, erkannte Jeany schaudernd.

Seltsamerweise dämpfte diese Erkenntnis ihre Angst. Tief in ihrem Inneren regte sich jedoch das Gefühl, dass der Ritter Unrecht hatte. Die Jagd war noch längst nicht zu Ende. Außerdem sagte ihr etwas, das zwar ein Teil ihrer Selbst war, ihr jedoch so unsagbar fremd erschien, dass sie schon bald Hilfe erhalten würde.

Es war … seltsam. Aber plötzlich hatte sie gar keine Angst mehr. Sie war sich der Gefahr sterben zu können bewusster denn je, aber es war jetzt nur noch Wissen, keine Panik mehr. Es war, als erwache eine zweite, völlig andere Jeany in ihr.

Sie gab ihr die Kraft, sich herumzuwerfen und loszurennen.

Jemand rüttelte an meiner Schulter. Die Berührung war nicht einmal sehr fest, geschweige denn schmerzhaft, aber ich befand mich in jenem Zwischenstadium zwischen wirklichem Wachsein und Schlummer, in dem ich schon immer allergisch auf jegliche Art von Störungen reagiert habe – vor allem, wenn sie vor zwölf Uhr mittags erfolgten.

Zornig – aber zu müde, dem Kerl all das anzutun, wozu ich im Augenblick Lust verspürte – schlug ich die Hand beiseite, verursachte damit aber nur ein amüsiertes Lachen.

»Holla, Freund. Wir sind gleich da. Sie sollten jetzt langsam aufstehen, denn der Zug hat nicht lange Aufenthalt!«

Ich öffnete die Augen und starrte den Sprecher an, nicht ganz schlüssig, ob ich nun wirklich wach war oder einen Geist vor mir hatte, der sich aus einem Albtraum hinübergeschlichen hatte, um mich zu quälen. Allerdings hatte der kleine, pummelige Kerl vor mir nicht die geringste Ähnlichkeit mit einem geisterhaften Wesen – allerhöchstens mit einem Quälgeist. Nein, für einen richtigen Geist war einfach viel zu viel von ihm vorhanden.

Noch während ich die seltsame dunkle Kleidung, die er anhatte, einzuordnen versuchte, nickte er mir mit einem freundlichen Grinsen zu und streckte sich, um einen länglichen Gegenstand aus einem netzartigen Ding zu nehmen, das knapp unter der Decke die Wand entlang gespannt war. Erst als er mir das Ding reichte, erkannte ich, dass es sich um meinen Stockdegen handelte.

Mein Stockdegen? Ein Netz? Irgendetwas war hier nicht in Ordnung, gelinde ausgedrückt. Aber ich war noch nicht wach genug, zu erkennen, was.

»Das ist wohl alles, was sie an Gepäck mithaben?«, meinte er gemütlich.

Gepäck?, echote ich dümmlich. Was für Gepäck?

Ein sehr ungutes Gefühl begann sich in mir breitzumachen; vor allem, als kaum eine Sekunde später ein schriller Pfiff durch den Raum tönte.

Und plötzlich wusste ich, wo ich war: in einem Eisenbahnabteil. Jetzt erkannte ich auch, dass es sich bei dem Anzug des kleinen Dicken nicht um eine exotische Tracht, sondern um eine schlichte Schaffneruniform der British Railways handelte.

Das sagte mir jedoch alles nicht, was, um der GROSSEN ALTEN willen, ich in diesem Zug zu suchen hatte. Denn die letzte Erinnerung, die ich hatte, sagte mir, dass ich eigentlich in einer Kutsche sitzen sollte, um Howard aufzusuchen …

Die Klinge pfiff mit einem hellen, widerwärtigen Geräusch durch die Luft, verfehlte ihr Gesicht um Haaresbreite und bohrte sich tief in die Rinde des Baumes. Der Ritter fluchte, riss seine Waffe an sich und machte einen schwerfälligen Schritt auf Jeany zu. Seine Rüstung behinderte ihn; er stolperte, fiel ungeschickt auf ein Knie herab und schickte Jeany eine gellende Verwünschung nach. Mühsam versuchte er sich hochzustemmen.

Jeany reagierte mit einer Kaltblütigkeit, die einem stärkeren als ihrem eigenen Willen zu entspringen schien – sie wartete, bis er sich halb erhoben hatte und nur auf den Zehenspitzen balancierte. Für den Bruchteil eines Herzschlages war er verwundbar – und Jeany nutzte diese Chance.

Mit aller Kraft, die sie überhaupt aufbringen konnte, trat sie zu.

Ihr Fuß traf die stählerne Wolfsfratze vor dem Gesicht des Ritters und ließ ihn mit einem Wutschrei nach hinten fallen. Dann wirbelte sie herum und rannte wie von Furien gehetzt los.

Innerhalb weniger Augenblicke hatte Jeany den Unheimlichen weit hinter sich gelassen. Auch das Bellen der Hundemeute wurde schnell leiser und verwehte im Wind, bis sie nichts mehr hörte als das leise Wispern des Nebels; und eine Stille, die auf ihre Weise beinahe unheimlicher war als das schrille Heulen der Verfolger zuvor.

Nach wenigen Minuten erreichte Jeany einen Kiesweg, den sie zu kennen glaubte. Unwillkürlich bog sie nach rechts ein und hastete den flachen Hügel hoch, zu dessen Kuppe der Weg führte. Der Kies knirschte unter ihren Schuhen so laut, dass ihre Verfolger dieses Geräusch unmöglich überhören konnten. Und doch schien es so. Die Welt um sie war mit einem Mal von einer gespenstigen Stille erfüllt, in der die Erinnerung an das blutgierige Jaulen der Hunde und die harten Stimmen der Hundewärter und Ritter zu einem unwirklichen, Angst machenden Traum wurden, vielleicht schlimmer als die Realität.

Auch die Schmerzen schwanden mit jedem Schritt, den Jeany den Hügel emporstieg. Nach einer Weile wurde der Weg wieder eben; der Nebel riss auf. Nicht weit vor sich entdeckte Jeany ein seltsames Gebilde, das noch halb von Nebelschwaden verhüllt war und dennoch seltsam deutlich gegen den Hintergrund abstach. Es war ein kreisrunder Ring aus mächtigen Felsblöcken, die so groß waren, dass nur Riesen sie zusammengetragen haben konnten. Sie kannte diesen Ring. Sie hatte ihn niemals gesehen, aber sie – etwas in ihr – kannte dieses Gebilde. Und es erfüllte sie gleichzeitig mit Entsetzen wie mit einem absurden, vollends unbegründeten Gefühl tiefer Sicherheit.

Wie von einem Magneten angezogen, lief Jeany auf den Steinring zu. Kurz bevor sie ihn erreichte, blieb sie plötzlich stehen und presste die Handflächen gegen die Stirn. Eine Flut von Bildern brach über sie herein; Bilder, die sie niemals gesehen hatte und die ihr doch allesamt sehr vertraut vorkamen; es war kein Sehen, es war vielmehr ein Wiedersehen.

Sie sah den Ring der hängenden Steine im hellsten Mondlicht vor sich. Doch es war ein vollkommener Ring, dem nicht mehrere der auf den im Kreis angeordneten Säulen liegenden Quadern fehlten wie jetzt. Neun Menschen traten aus verschiedenen Richtungen kommend in den Kreis ein und reichten einander die Hände.

Jeany begann zu zittern, als sie den festen, warmen Druck zweier Hände in den ihren zu spüren glaubte. Sie sank auf die Knie und blickte starr auf ihre Hände.

Natürlich waren sie leer und ihre Finger klamm vor Kälte. Doch die Erinnerung an jene warmen Hände ließ sich nicht vertreiben. Jeany fühlte noch einen Nachhall jener gewaltigen Kräfte, die damals von den anderen auf sie übergegangen waren und die ihr heute so schrecklich und grauenhaft erschienen.

Wider Willen streckte Jeany die Hand aus und berührte eine der mächtigen Steinsäulen mit den Fingerspitzen. Die dem Felsquader innewohnende Kraft ließ sie sofort zurückzucken. Doch es war zu spät, denn im gleichen Moment packte sie ein starker Sog wie mit Geisterklauen und riss sie auf den Stein zu. Sie schrammte mit dem Kopf über die nachlässig geglättete Oberfläche und schmeckte ihr eigenes Blut auf den Lippen.

Einen Augenblick später gab der Stein wie Gummi nach, und Jeany wurde immer weiter in ihn hineingezogen.

In den massiven Fels …

Jeany stieß einen gellenden Schrei aus und begann sich mit aller Kraft gegen den Sog zu wehren. Die ersten Sekunden erschien es ihr, als ob jeder Widerstand sinnlos sei. Doch dann hatte sie das Gefühl, als ob sich ihr Verschmelzungsprozess mit der Steinsäule verlangsamen würde. Sie setzte noch einmal alle Energien frei, kämpfte mit Kräften, die nicht die ihren waren und die sie nicht verstand, aber vollkommen beherrschte, und kämpfte sich allmählich frei, obwohl ihr die Anstrengung beinahe den Schädel zu sprengen drohte. Gerade als sie glaubte, die Schmerzen nicht mehr ertragen zu können, hörte der Sog auf. Jeany stolperte überrascht nach hinten und setzte sich reichlich unsanft hin.

Stöhnend betastete sie ihre rückwärtigen Partien und starrte dabei mit aschgrauem Gesicht die Steinsäule an. Ihre Mundwinkel zitterten vor Schmerz und Erregung, und in ihren Augen stand noch ein letzter Widerschein dessen, was sie in dem Moment gesehen hatte, als der Sog zusammengebrochen war.

Jeany hatte das Paradies geschaut.

Zumindest etwas, das ihm sehr nahe kam. Es war wie eine sonnenüberstrahlte Insel in einem stillen See erschienen. Wie ein friedlicher Hain voller Bäume und Früchte, in dem der Abendwind sein Lied spielte.

Jeany spürte plötzlich Trauer, eine sonderbare Melancholie, die stärker war als jedes Gefühl, das sie jemals vorher empfunden hatte, und eine brennende Sehnsucht nach dieser Insel des Glücks.

Der Ritter, die Verfolger und die mörderischen Hunde waren vergessen, unwichtig angesichts dessen, was sie gesehen hatte. Verzweifelt barg sie ihr Gesicht in den Händen und ließ ihren Tränen freien Lauf. Am liebsten wäre sie sofort aufgesprungen, um sich dem Sog des Steines freiwillig auszuliefern und die Insel zu suchen.

»Meine Heimat Avalon, ich will dich wiedersehen«, flüsterte sie voller Sehnsucht.

Jeany erschrak bei diesen Worten. Weniger, weil sie plötzlich den Namen des Inselparadieses wusste, sondern viel mehr über ihre eigene Stimme, die nichts mädchenhaftes mehr an sich hatte, sondern weit eher der Stimme einer reifen Frau glich.

Noch mehr erschreckte sie jedoch die Gedanken, die in den unergründlichen Tiefen ihres Geistes erwachten. Was geschah mit ihr?

Sie musste fliehen, so schnell sie konnte. Denn hier lag die Pforte nach Avalon – und in Avalon erwartete sie ein Tod, der schlimmer als bloßes Sterben war. Sie spürte den Atem des Grauens, der dem Steinblock entströmte und jeden Augenblick stärker und mächtiger wurde.

Ich stolperte mehr aus dem Zug, als ich ging. Verwirrt blieb ich auf dem schmalen Bahnsteig stehen und sah mich um.

Meine Situation war … absurd, sehr vorsichtig ausgedrückt.

Das Letzte, woran ich mich erinnerte, war, in eine Mietdroschke gestiegen zu sein, um … um …

Verdammt, nicht einmal das wusste ich genau!

Um was? Es hatte irgendetwas mit Pri zu tun und Howard und Sha. – Der Gedanke entschlüpfte mir, als wäre da irgendetwas, das nachhaltig verhinderte, dass ich dem Rätsel auf die Spur käme. Und selbst diese Erkenntnis war sonderbar nebelhaft …

»Nur die Ruhe, alter Junge«, murmelte ich, um mich selbst zu beruhigen.

Vor allem durfte ich jetzt nicht die Nerven verlieren. Es gab ein paar grundlegende Regeln, wie man sich in Situationen wie diesen verhalten sollte – und die erste war, einen kühlen Kopf zu bewahren, wollte man nicht Gefahr laufen, ihn zu verlieren …

Die zweite war herauszufinden, wo zum Teufel ich überhaupt war!

Das Stationsgebäude lag halb vom Nebel verborgen, trotzdem konnte ich erkennen, dass es nicht besonders groß war. Die Kirche, die schemenhaft dahinter zu sehen war, übrigens auch nicht. Wenn es danach ging, befand ich mich mitten in der Prärie.

Der Bahnhof selbst war aus einfachen rotbraunen Backsteinen errichtet, die allerdings fingerdick mit fettem, schwarzem Ruß bedeckt waren. Nur ein einzelner weißer Fleck schien mit einer gewissen Sorgfalt freigehalten zu werden. Als ich näher trat, las ich den Namen der Station: Salisbury.

Es hätte genauso gut Haddersfield oder Little Fittledean oder Schlozglump heißen können. Der Name sagte mir nämlich überhaupt nichts. Es gab einfach keinen Grund für mich, hier zu sein.

Während ich mir noch den Kopf darüber zerbrach, wühlte ich mit der Rechten in meiner Hosentasche herum und fühlte plötzlich ein Stück Papier zwischen den Fingern. Ich zog es hervor, in der vagen Hoffnung, dass es mir einen Anhaltspunkt geben könnte – aber es steigerte meine Verwirrung eher noch.

Was ich gefunden hatte, war nichts anderes als eine Fahrkarte: eine Fahrkarte zweiter Klasse für die einfache Fahrt von London nach Salisbury.

Sonst nichts. Ich war froh, als ich beim Durchsuchen meiner Jackentasche ein Bündel Pfundnoten und einige goldene Guineen fand. Wenigstens hatte ich mich mit genügend Geld versorgt, um nach London zurückfahren zu können. Und genau das hatte ich vor.

Hinter mir erscholl ein schriller Pfiff. Der Zug setzte sich fauchend und kreischend in Bewegung. Eine fettige schwarze Rußwolke drang aus dem Schornstein der Lokomotive und hüllte mich ein. Hustend und würgend arbeitete ich mich daraus hervor und schwor mir, nie mehr über Howards geliebte Virginias zu lästern. Die waren ja noch Gold gegen den Kohlenrauch einer Dampflok der britischen Eisenbahn. Andererseits hatte ich natürlich selten eine Eisenbahn in meinem Salon …

Ich klopfte einige hartnäckige Rußpartikel von meinem Anzug und blickte mich suchend um. Nicht weit entfernt lehnte einer der dienstbaren Geister gemütlich an seiner Schubkarre und musterte mich mit einer Miene, die zeigte, dass er sich kein Geschäft mit einem Mann versprach, der als einzigen Gegenstand einen Spazierstock bei sich trug.

Ich zauberte eine Münze aus meiner Tasche und schnippte sie ihm zu. Er schnappte sie mit einer Geschwindigkeit, die seine anscheinliche Trägheit Lügen strafte, warf einen schnellen Blick darauf und entblößte seine Zahnstummel zu einer Grimasse, die ich mit einiger Mühe als Grinsen einordnen konnte.

»Zu ihren Diensten, M’lord?«

An seinem Dialekt erkannte ich, dass ich mich irgendwo in Hampshire aufhalten musste. Na, wenigstens hatte ich es nicht weit nach Hause.

»Wann fährt der nächste Zug nach London ab?«, fragte ich.

»Vor einer Minute«, erklärte er fröhlich. Unter anderen Umständen hätte ich vielleicht darüber gelacht, aber im Moment war mir nicht zum Scherzen zumute. Ganz und gar nicht.

Und meine Gedanken mussten wohl ziemlich deutlich auf meinem Gesicht abzulesen sein, denn das Grinsen des Gepäckträgers gefror förmlich.

»Aber M’lord«, fuhr er hastig fort. »Sie … Sie sind doch gerade eben aus Richtung London gekommen«, stotterte er, deutete aber dann meinen Blick genau als das, was er bedeuten sollte, nämlich dass ihn das nichts anginge, und meinte schließlich kleinlaut: »Also heute Abend geht keiner mehr. Da müssen sie schon bis morgen früh warten. Um fünf Uhr fährt der erste los. Wenn ich ihnen einen guten Gasthof empfehlen darf: Der Rote Ochse ist gleich um die Ecke.«

»Danke«, antwortete ich unfreundlich, während ich mich innerlich schüttelte. Fünf Uhr morgens! Was dachte sich der Kerl dabei? Zivilisierte Menschen pflegen um diese Zeit zu Bett zu gehen!

»Fahren nicht später noch Züge nach London. So um drei, vier Uhr?«, fragte ich ihn hoffnungsvoll.

»Wohl, wohl, M’lord. Fünf nach drei kommt der Eilzug aus Plymouth hier durch.«

Fünf nach drei … nun, das war genau der Zug, den ich brauchte, um vorher noch gemächlich frühstücken und den Tag ohne ungesunde Hast beginnen zu können. Ich bedankte mich, wandte mich um und wollte den Bahnhof verlassen, um den Roten Ochsen anzusteuern, besann mich aber dann eines Besseren. Wenn ich schon einmal hier war, konnte ich ebenso gut gleich die Fahrkarte lösen, um morgen nicht etwa vor einem verschlossenen Schalter zu stehen.

Ich winkte dem dienstbaren Individuum zum Abschied zu und steuerte die Bahnhofstür an. Die Kälte begann sich unangenehm bemerkbar zu machen. Und es war eine sehr seltsame Kälte …

Als wäre dieser Gedanke ein Stichwort gewesen, begann ich immer stärker zu frieren. Und es war … sonderbar. Ich fror nicht wirklich, aber etwas … schien in meinen Körper zu kriechen. Ein Gefühl wie klammer Nebel, der sich um meine Glieder schloss, in jede einzelne Pore kroch.

Ich schauderte.

Irgendetwas stimmte hier nicht, und es war ganz und gar nicht nur die Tatsache, dass ich noch immer keinen blassen Schimmer hatte, was ich hier überhaupt tat; geschweige denn, warum ich hergekommen war.

Und vielleicht war es gar kein Zufall.

Voller neu erwachtem Misstrauen sah ich mich um.

Auf den ersten Blick wirkte der kleine Bahnhof harmlos.

Auf den zweiten nicht mehr. Ich konnte nicht beschreiben, was es war, aber irgendetwas war hier …

Unheimlich.

Unheimlich und falsch.

Ebenso unheimlich und falsch wie der grauschwarze Nebel, der sich in dichten Schwaden über der Ortschaft zusammenballte. Der Gedanke, in die wabernde graue Wolke hineintreten zu sollen, erfüllte mich mit Widerwillen, beinahe mit einem Gefühl körperlichen Ekels.

Ich öffnete die Tür zum Schalterraum heftiger, als nötig gewesen wäre, und trat ein. Der Beamte sah missbilligend von der Liste auf, mit der er beschäftigt war. »Was wollen Sie?«, fragte er unfreundlich.

»Eine Fahrkarte nach London!« Aber noch während ich antwortete, spürte ich, dass es in dem Raum noch kälter als draußen war.

Obwohl Raureif im Gras glitzerte und es immer kälter wurde, hatte Jeany plötzlich das Gefühl, von dunklen Flammen umgeben zu sein. Flammen, die so heiß loderten, dass die Luft um sie zu flimmern begann. Jeder Atemzug wurde zu einer Qual, der Schweiß brannte in ihren Augen, jede Bewegung kostete sie mehr Kraft als die vorherige. Jeany wischte sich mit dem Handrücken über die Stirn und wich einige Schritte zurück. Sofort wurde es kühler. Die unsichtbaren Flammen hörten auf, sie verzehren zu wollen. Sie spürte zwar noch immer die dämonische Ausstrahlung, doch sie war jetzt merklich schwächer geworden. Doch Jeany gab sich keiner sinnlosen Hoffnung hin. Wer auch immer seine magischen Arme nach ihr ausstreckte, war selbst nicht schwächer geworden. Ihr schien es eher, als würde er nur einen Augenblick seine Kräfte sammeln, um danach umso härter zuzuschlagen.

Wie um ihrer Furcht neue Nahrung zu geben, hörte sie das Gebell der Hunde wieder näher kommen. Auch die Stimmen der schwarzen Ritter hallten dumpf und drohend durch den dichten Nebel zu ihr. Es war, als ob ihre Verfolger genau wüssten, wo sie Jeany suchen mussten.

Jeany wirbelte auf den Absätzen herum und rannte den Weg hinab. Zumindest hatte sie die Absicht, es zu tun. Doch nach höchstens drei, vier Yards prallte sie gegen eine unsichtbare Wand und stürzte zu Boden. Für einige Sekunden tanzten bunte Sterne vor ihren Augen. Sie fühlte sich schwach, so unendlich schwach. Ein dumpfes, an- und abschwellendes Rauschen war in ihren Ohren.

Die Sterne waren schnell wieder verschwunden. Doch das Rauschen blieb. Und es wurde immer stärker, bis es wie ein Orkan dröhnte und ihre Trommelfelle bis an die Zerreißgrenze vibrieren ließ. Jeany verzog schmerzerfüllt ihr Gesicht und presste die Hände auf die Ohren.

Es half nichts.

Jeany wand sich halb wahnsinnig vor Schmerzen am Boden und schrie ihre Qualen hinaus. Doch ihre Stimme war nichts gegen das Dröhnen in ihren Ohren.

Gerade als Jeany glaubte, endgültig wahnsinnig zu werden, wurde das Dröhnen auf einmal leiser. Doch es dauerte noch eine Weile, bis Jeany es als das erkannte, was es wirklich war: das böse, meckernde Lachen eines alten Mannes.

Jeany fuhr wie von der Tarantel gestochen hoch. »Corabhainn!«

»Ich bin es«, scholl es düster zurück. Die Steinsäule verblasste, und der alte Mann trat aus ihr heraus, ein Schemen, das aus einem Albtraum trat, um entsetzliche Wirklichkeit zu werden. Er trug eine bodenlange blaue Kutte, deren Kapuze auf seinem Rücken baumelte. Das Gesicht des Mannes war zu einer hasserfüllten Grimasse verzogen.

Und in seinen Augen las Jeany ihren Tod.

Jack Fancer blickte zum zehnten Mal in ebenso vielen Minuten zur Uhr. Und zum zehnten Mal hatte er das Gefühl, dass die Zeiger sich – wenn überhaupt – höchstens rückwärts bewegt haben konnten …

Immer noch nicht Feierabend, dachte er enttäuscht und wandte sich wieder seiner Liste zu. Wenn wenigstens die Abrechnung stimmen würde, dann könnte er seinen Schreibtisch zusperren, sich zurücklehnen und warten, bis die Uhr die zwölfte Stunde schlug. Doch auch beim dritten Zusammenrechnen fehlten die zwei Pfund, sieben Shilling noch genauso wie beim ersten Mal.

»Verdammt. Irgendwo müssen sich die Kröten doch versteckt haben. Jamison ist glatt in der Lage, mir die Summe vom Gehalt abzuziehen«, fluchte Jack und addierte die Beträge auf seiner Liste zum vierten Mal. Draußen setzte sich der letzte Zug aus London schnaufend in Bewegung, und die wenigen Fahrgäste, die aus den Waggons gestiegen waren, verschwanden rasch im Nebel. Bis auf einen, dem Jack den feinen Pinkel auf den ersten Blick ansah.

Wütend über die Ungerechtigkeit der Welt, die es zuließ, dass ein Mann in einem Anzug herumlief, der gut seine hundert Pfund wert war, während er sich selbst um lächerliche zwei Pfund, sieben Shilling Sorgen machen musste, rechnete Jack seine Liste ein weiteres Mal durch. Gerade als er die fehlende Summe entdeckt zu haben glaubte, sprang die Tür knallend auf, und der feine Pinkel stolzierte wie ein Pfau herein.

Jacks Laune sank noch weiter. »Was wollen Sie?«, fragte er mürrisch.

»Eine Fahrkarte nach London. Erster Klasse, wenn’s geht.«

Jack holte den Billetblock aus der Schublade und füllte den Fahrschein aus. Für einen Augenblick überlegte er, ob er dem Pinkel nicht die zwei Pfund sieben Shilling dazuschreiben sollte – der Laffe sah nicht so aus, als würde er es überhaupt merken.

Der Betrag würde ihm sicher nicht wehtun. Doch dann dachte Jack daran, dass Jamison in solchen Sachen keinen Spaß verstand. Da war es dann doch leichter, die Summe aus der eigenen Tasche zu bezahlen und wenigstens seinen Job zu behalten.

»Macht zehn Pfund, drei Shilling«, sagte er und schob dem Pinkel den Fahrschein zu. Der ergriff ihn mit einer fahrigen Geste und zog mir der anderen Hand eine Zwanzig-Pfund-Note aus der Jackentasche. Jack steckte den Schein in die Geldkassette und kramte das Wechselgeld zusammen.

Fast fünf Mal so viel, wie ich brauche, dachte er, plötzlich ärgerlich über seine eigene Ehrlichkeit. Teufel auch, die Welt war ungerecht, gelinde ausgedrückt.

»Sir, Ihr …«

Jack sprach nicht weiter, sondern blickte den Fremden verwirrt an.

Der Mann sah ihn nicht mehr. Er blickte ihn an, aber sein Blick ging förmlich durch Jack hindurch. Und in seinen Augen war … irgendetwas. Etwas, das Jack beinahe Angst machte.

»Sir?«, fragte er vorsichtig. »Ist Ihnen … nicht gut?«

Der Fremde antwortete. Aber dann begriff Jack, dass er gar nicht mit ihm sprach, sondern etwas flüsterte, was sich entfernt wie »Neemooah« anhörte.

Und plötzlich drehte er sich um und rannte wie ein Wahnsinniger zur Tür hinaus. Jack sah ihm einen Augenblick verdattert nach, dann begann er zu schreien.

»Heh Sie, Mister! Ihr Wechselgeld …«

Aber er rief nur einmal.

Und auch nicht sehr laut …

Der Fremde blieb zwei Schritte vor Jeany stehen und deutete mit dem knotigen Stock in seiner Rechten auf sie. Im ersten Moment war sie nur erstaunt; erstaunt und ein wenig verwirrt. Aber dann …

Jeany stieß einen erstickten Ruf aus, als sie die beiden ineinander verschlungenen Schlangen erkannte, die den Griff des Stockes bildeten. Sie … lebten!

Kaltes, eisiges Entsetzen packte sie, als der Gedanke langsam ganz in ihr Bewusstsein sickerte. Sie musste weg hier, nur fort, fort, fort von hier!

Fast als hätte er ihre Gedanken gelesen, berührte der Alte sie in diesem Moment mit der Spitze des Stabes. Nur ganz leicht, beinahe sanft, und doch – der Schmerz raste wie ein tobsüchtiges Tier durch Jeanys Körper. Sie schrie auf und wand sich wie unter einem Schlag. Jede einzelne Nervenfaser in ihrem Leib schien in Flammen zu stehen. Sie spürte, dass sie sterben würde, wenn der entsetzliche Schmerz nur noch eine Sekunde anhielt.

Und irgendetwas in ihr erwachte.

Es war, als hätte der schreckliche Schmerz irgendetwas geweckt, eine Mauer durchbrochen, die seit ihrer Kindheit da war und das, was dahinter lag, vor ihr wie sie selbst vor ihm beschützte. Und dieses Etwas in ihr gab ihr die Kraft, auf den Beinen zu bleiben und die Macht des Schlangenstockes zu ertragen. Etwas, das viel stärker war als Jeany, stärker als jeder andere, lebende Mensch. Das vielleicht nicht einmal ein Mensch war, sondern …

Eine steile Falte erschien auf Corabhainns Stirn. Überrascht sah er sie an.

»Ich sehe, du hast nichts von deiner Hexenkunst verlernt, Nimué«, sagte er. Seine Stimme klang anerkennend, beinahe respektvoll, und gleichzeitig kalt wie Eis. »Doch sie wird dir nichts mehr nützen. Ein zweites Mal entkommst du mir nicht mehr. Du wirst so sterben, wie das Gesetz unserer Bruderschaft es befiehlt.«

Ein Wort hallte unheimlich hinter ihrer Stirn wider. Ein Name, gleichzeitig der Inbegriff aller Furcht; ein Wort, das sie mit schierem Entsetzen erfüllte, ohne dass sie sagen konnte, warum.

Nimué.

War das ihr Name? Sie wusste es nicht.

Nur eines begriff sie, dass sie nicht mehr dieselbe Jeany Oldskirk war, die gestern noch in Mrs. Whitefields kleinem Laden Hutbänder und Nähgarn verkauft hatte. Das beschauliche, wenn auch enge Gestern war einem grauenerfüllten Jetzt gewichen, das …

Dann erlosch die Wirklichkeit endgültig.

Jeany/Nimué fühlte die fieberhafte Konzentration Corabhainns und sammelte ihre Kräfte, um dem magischen Angriff des Zauberers zu entgegnen.

Corabhainn lachte, machte eine rasche Bewegung mit der Hand und fegte ihren Schild mit einer Leichtigkeit beiseite, die sie entsetzte.

Plötzlich begriff sie, dass er genau wusste, wem er gegenüberstand. Sie hatte sich getäuscht. Grausam getäuscht. Nichts war Zufall. Der Alte musste sich seit sehr, sehr langer Zeit auf die Konfrontation mit ihr vorbereitet haben. Damals, als sie noch Nimué gewesen war, hätte sie vielleicht eine Chance gegen ihn gehabt. Jetzt versagten ihre Kräfte kläglich. Sie war nicht mehr als ein Kind, das versuchte, sich einem Riesen in den Weg zu stellen.

Trotzdem wurde sie von den ungeheuren Kräften des Alten nicht unterworfen. Gerade als ihr Geist in den blutroten See des Wahnsinns tauchte, spürten ihre Sinne etwas wie ein helles Licht, ganz in der Nähe, das ihre Gedanken wie eine Motte anlockte und ihr die Kraft gab, sich dem geistigen Zugriff des alten Magiers zu widersetzen, eine Quelle von Kraft, noch sehr weit entfernt und undeutlich, aber ungeheuer stark. Ohne dass sie selbst es genau erklären konnte, verband sich etwas von dieser Kraft mit der Ihren. Sie war lange nicht stark genug, Corabhainn zu besiegen, aber sie konnte ihm standhalten, wenigstens für den Augenblick …

Corabhainn wurde unruhig, als er bemerkte, dass sich Jeany/Nimué ihm immer stärker entzog.

»Was ist das?«, fragte er misstrauisch. »Welches Spiel treibst du mit mir, Nimué? Versuche mich nicht zu täuschen. Er kann es nicht sein. Ich habe ihn selbst seiner Strafe zugeführt!«

Corabhainns Stimme zitterte, aber sie spürte, dass es nicht nur Wut und Enttäuschung waren, die sie schwanken ließen, sondern auch die Furcht vor der unbekannten Kraft, die Jeany/Nimué plötzlich gegen ihn unterstützte und deren Dasein er ebenso zu fühlen schien wie sie. Und er schien ebenso wenig wie sie zu wissen, woher diese fremde Macht kam …

Jeany/Nimué hätte schreien mögen vor Freude, denn ganz plötzlich erkannte sie die fremde Kraft, die Corabhainn so in Panik versetzte.

Fremd und doch seltsam vertraut erfüllte sie die Umgebung der hängenden Steine mit ihrer Magie und gab ihr die Kraft, Corabhainn den Rücken zuzudrehen und den Weg hinabzulaufen, ohne dass sie von einer zweiten unsichtbaren Wand aufgehalten wurde. Die geistigen Fühler des Alten wurden so mühelos beiseitegeschlagen wie Schilf von der unsichtbaren Faust des Sturmes.

Corabhainn stieß einen lästerlichen Fluch aus und rannte ihr nach. Mit einer wütenden Bewegung riss er seinen Stab hoch und schleuderte ihn wie einen Speer hinter Jeany/Nimué her.

Das Mädchen warf sich wie von einer unsichtbaren Hand gelenkt zur Seite. Trotzdem schrammte der Stab hart über ihren Rücken; einer der Schlangenköpfe, die den Griff bildeten, riss eine hässlich blutende Wunde an ihrer Schulter. Ein betäubender Schmerz raste durch ihren Nacken. Ein Gefühl wie Eis breitete sich von der Wunde aus, und plötzlich wurden ihre Beine schwer.

Sie begriff, dass sie Corabhainn ein weiteres Mal unterschätzt hatte. Nicht der Stab selbst war die Gefahr, sondern die Magie, mit der er vollgesogen war wie ein Schwamm, eine entsetzliche, finstere Magie, die zu praktizieren nur der Alte imstande war.

Es war wie der Sog des Steines vorhin und doch viel stärker. Eine animalische Kraft zerrte an ihr und drohte, sie zu verschlingen.

Jeany/Nimué schrie. Sie fühlte sich ausgebrannt, leer wie ein Stück zu Asche zerfallener Kohle. Trotzdem kämpfte sie gegen Corabhainns übermächtigen Willen an, obwohl sie keinen Funken Energie mehr in sich fühlte. Nur der stete Fluss frischer magischer Kräfte, der auf sie einströmte, hielt sie noch aufrecht.

Aber wie lange noch?

Sie hörte Corabhainns Stimme wie das grelle Krächzen eines alten Raben, hörte seinen eindringlichen Ruf, ihren Widerstand aufzugeben, und taumelte trotzdem weiter. Durch die Nebelschwaden erkannte sie einen Mann, der sich langsam und wie in Gedanken versunken dem Heiligtum näherte.

Einen sehr sonderbaren Mann, jung und gleichzeitig alt, weich und gleichzeitig hart wie Stahl, verwundbar und gleichzeitig stark wie ein Gott.

Sie rannte schneller.

Als Jeany/Nimué den Fremden erreichte, gaben ihre Beine unter ihr nach, und sie umklammerte seinen Hals, um nicht zu fallen.

»Mister, danke«, flüsterte sie. »Sie haben mir eben das Leben gerettet!«

Es war der mit Abstand seltsamste Schalterbeamte, den ich je gesehen hatte. Vor einem Augenblick hatte ich noch ein hageres, verhärmtes Gesicht vor mir gesehen und den Fahrschein von dem Mann entgegengenommen. Jetzt hielt ich ein etwa achtzehnjähriges Mädchen im Arm, das alles andere als hager und verhärmt aussah. Sie hatte ein hübsches Gesicht, langes blondes Haar und ein paar große, blaue Augen, die mich voller Dankbarkeit anstrahlten. Ihr Kleid sah zwar etwas mitgenommen aus, brachte aber trotzdem die Vorzüge ihrer Figur zur Geltung.

Die nächsten zehn Sekunden verbrachte ich damit, allen Ernstes an meinem Verstand zu zweifeln. Die Unbekannte sagte etwas, aber ich verstand sie nicht. Ich stand einfach da, starrte sie mit offenem Mund an und wartete darauf, endlich aufzuwachen.

Aber ich erwachte nicht, weil ich wach war.

Dies hier war die Wirklichkeit – was immer dieses Wort auch bedeuten mochte …

Normalerweise hätte ich es genossen, so ein junges Ding an meiner Brust zu spüren. Doch jetzt jagte mir ihr Anblick einen kalten Schauer über den Rücken. Ich brauchte mich nicht extra umzusehen, um zu erkennen, dass ich mich nicht mehr in der Schalterhalle des Bahnhofes aufhielt, sondern irgendwo in der freien Natur.

Der Nebel war so dicht, dass ich keine drei Schritte weit sehen konnte. Außerdem stank er regelrecht nach Magie; so intensiv, dass mir fast körperlich übel davon wurde. Irgendetwas war in diesem Nebel, etwas Hässliches und Böses und Niederträchtiges … Das dunkle Gefühl eines drohenden Unheils schlug seine hässlichen Krallen in meinen Nacken wie ein unsichtbarer Bluthund. Ohne dass es mir richtig bewusst wurde, stieß ich das Mädchen beiseite und löste die Verriegelung meines Stockdegens. Dabei sah ich, dass ich die nun völlig nutzlose Fahrkarte nach London noch in meinen klammen Fingern hielt.

Der Anblick traf mich wie ein Schock, denn mehr als alles andere bewies er, dass ich nicht in irgendeinem Hospital lag und phantasierte …

Ich steckte sie mit einer Verwünschung weg und sah das Mädchen genauer an. Erst jetzt spürte ich eine seltsame Ausstrahlung, die von ihr ausging und die mich sehr unangenehm berührte. Dann begriff ich.

Die Kleine war derart mit Magie vollgestopft, dass selbst meine besondere Freundin Lyssa eine Anfängerin gegen sie gewesen wäre. Noch während ich diese Entdeckung machte, wusste ich, dass diese Kraft es gewesen war, die mich aus London hierher gelockt hatte.

Der zweifache Blackout, während dem ich mich wie eine ferngelenkte Puppe benommen hatte, war ihr Werk.

Am meisten erschreckte mich jedoch die Tatsache, dass mir das Mädchen seltsam bekannt vorkam. Nicht ihre Gestalt, da war ich mir sicher, dass ich sie heute zum ersten Mal zu Gesicht bekam, sondern ihre Magie.

Es war etwas sonderbar Vertrautes an ihr, aber es handelte sich nicht um die fürchterliche und unmenschliche Zauberkraft der GROSSEN ALTEN, auch nicht um die Sinn verwirrende Hexenkunst der Magier von Salem oder die Begabung eines Sitting Bull.

Die Kraft des Mädchens war beinahe ein Spiegelbild meiner eigenen, von Roderick Andara ererbten Magie. Sie hätte eine Schwester von mir sein können …

Natürlich war das Unsinn. Mein Name ist Robert Craven, nicht Luke Skywalker; und dieser Zufall wäre nun doch etwas zu groß. Und doch – etwas an ihr war mir vertraut, fast verwandt.

Ich wusste nur noch nicht, ob die düstere Fast-Erinnerung, die das Gefühl begleitete, nun positiver Natur war … Ganz instinktiv hatte ich beinahe Angst davor, mich näher mit der Verbindung zu beschäftigen, die unzweifelhaft zwischen dem Mädchen und mir bestand. Außerdem spürte ich mit aller Deutlichkeit, dass wir nicht mehr allein waren.

Und diese dritte Person unterbrach unser tête-à-tête mit einem bemerkenswerten Mangel an Taktgefühl.

»Wer du auch immer sein magst. Du bist gekommen, um zu sterben!«

Die Stimme hätte einem missgelaunten alten Raben zur Ehre gereicht. Zumindest wäre mir ein missgelaunter alter Rabe weitaus lieber gewesen als der komische alte Mann in seiner schäbigen Kutte, dessen wasserhelle Augen mich mit einem Blick musterten, mit dem man ein ekeliges Insekt bedenken mochte. Der Kerl sah entfernt wie ein Bettelmönch aus. Mit dem einen Unterschied, dass wohl noch nie ein Wort wie Mitgefühl und Nächstenliebe von seinen Lippen gekommen war und er mit Sicherheit noch kein einziges Gebet an den dreieinigen Gott gerichtet hatte. Dafür weitaus eher an Dämonen und Geister, bei denen die Namen allein schon so schrecklich waren, dass selbst Cthulhu wie ein Heiliger erscheinen mochte.

Das allein war noch nicht genug. Das Schlimmste war, dass der Kerl zu jenem unangenehmen Menschenschlag gehörte, der seine Worte sofort in die Tat umzusetzen versuchte.

Ich sah, wie das Mädchen den Mund öffnete, und hechtete beiseite, noch bevor sie einen Laut hervorbrachte.

Der Knotenstock des Alten pflügte pfeifend durch die Luft und verfehlte meinen Kopf nur um Zollbreite. Noch bevor ich reagieren konnte, sprang der Kerl wie ein Athlet auf mich zu und rammte mir beide Füße in den Leib. Ich knickte wie ein Taschenmesser zusammen und kämpfte gegen die aufkommende Übelkeit an.

Wie durch dichte Watte hindurch hörte ich das Mädchen schreien. Ich sah, wie sie den Alten wie eine Wildkatze ansprang, doch er schwang seinen Stab mit einer fast beiläufigen Bewegung herum und traf sie an der Schläfe. Sie sackte mit einem erstickten Laut zusammen und blieb auf dem Rücken liegen. Obwohl ihre Augen unnatürlich weit geöffnet waren, war sie vollständig weggetreten. Die kleine Pause hatte mir allerdings gereicht, meine Innereien wieder unter Kontrolle zu bekommen, und als sich der Kerl mir erneut zuwandte, befanden sich zwanzig Zoll blanken Stahls zwischen mir und ihm.

Nicht, dass ihn das irgendwie beeindruckte …

Der Kerl betrachtete meinen Stockdegen mit einem geringschätzigen Lächeln. Trotzdem blieb er außerhalb meiner Reichweite stehen und schwang seinen Stab über den Kopf. Ich spannte alle meine Muskeln an. Doch als ich seinen Angriff erwartete, trat er lachend einen Schritt rückwärts und stieß seinen Stab mit aller Kraft in die Erde.

Der Boden unter mir wölbte sich wie der Rücken eines bockenden Mustangs. Ich schrie auf, ruderte hilflos mit den Armen und flog wie ein Gummiball durch die Luft. Eine massive Steinsäule bremste mich abrupt. Die nächsten Sekunden hatte ich genug damit zu tun, die Sterne zu zählen, die vor meinen Augen tanzten. Danach würgte ich das Blut hervor, das sich in meinem Rachen sammelte.

Mit einer Mischung aus Zorn und stärker werdender Übelkeit starrte ich den Alten an, der wie ein Gigant über mir aufragte. Während seine übrige Gestalt im Nebel zu verschwinden schien, trat sein von Triumph und Hohn erfülltes Gesicht überdeutlich hervor, wie von einem unheimlichen magischen Licht beleuchtet.

»Ich habe dich beinahe gefürchtet. Für einen Augenblick wenigstens. Doch du bist kein Gegner für mich. Nimué hätte sich einen stärkeren Verbündeten suchen sollen«, sagte er. Seine Stimme war beinahe freundlich.

Das, was er danach tat, nicht mehr.

Grinsend berührte er mit dem Schlangengriff seines Stabes meine Stirn. Es war ein Gefühl, als würde ein Kübel eisigen Wassers über meinem Kopf ausgeschüttet.

Meine Gedanken froren förmlich ein. Ich sank in einen Abgrund absoluter Dunkelheit. Verzweifelt versuchte ich mich zu wehren, aber der Sog war stärker, viel zu stark für mich, selbst zu stark für …

Das ist also der Tod, dachte ich noch, bevor ich endgültig wegdämmerte.

Aber ich starb nicht. Ich verlor nicht einmal das Bewusstsein, sondern glitt nur für Bruchteile von Sekunden in einen schweren, tranceähnlichen Zustand, in dem ich hilflos war, aber alles, was um mich herum vorging, weiter wahrnahm. Ich hörte das Lachen des Alten, die Stimme des Mädchens, spürte ihre Hand, die mich an der Schulter packte und schüttelte, ihre drängenden Worte: »Wach auf! Aufwachen! Du darfst nicht liegen bleiben. Es wäre dein Tod.«

Aufstehen!

Das war leichter gesagt als getan, denn mein Geist wurde wie von unsichtbaren Klauen im Nichts festgehalten. Ich hatte einfach nicht die Kraft, gegen die Dunkelheit anzukämpfen, die mich verschlingen wollte.

Die Frau schien es zu spüren, denn sie wurde immer unruhiger. Sie packte mich bei den Schultern und schüttelte mich erneut, viel heftiger diesmal.

Dann tat sie, was ich umgekehrt in der gleichen Situation wohl auch getan hätte – auch wenn es mir im Moment nicht sonderlich gefiel: Sie verpasste mir eine Ohrfeige, dass ich trotz meiner Erstarrung Sternchen sah.

Aber es half nichts. Ich wusste zwar genau, was sie mit mir anstellte, ohne jedoch darauf reagieren zu können. Ich driftete im Gegenteil immer weiter in die absolute Nacht hinein, tiefer hinab in einen Abgrund, auf dessen Grund etwas auf mich wartete, etwas Gigantisches, Schwarzes, Lauerndes, Böses …

Plötzlich glomm ein Licht vor mir auf. Es war klein und flackerte wie eine Kerze im Wind. Doch es bekämpfte die Kälte der Finsternis, die mit ihren Krallenfingern bereits mein Herz umklammert hielt und verhinderte, dass ich mich ganz im Nichts verlor.

Für Äonen schwebte ich in diesem Zwitterzustand zwischen Licht und Schatten, zwischen Leben und Tod, ohne dass sich die Waagschale nach einer der beiden Seiten neigte. Nur ganz, ganz langsam begann das Licht zu wachsen, schwoll an, berührte wie eine wärmende Hand meine Haut und vertrieb die tödliche Kälte aus meinen Gedanken. Aber die Lähmung blieb.

Dann berührte mich das Mädchen mit beiden Händen.

Ihre Finger glühten. Der Schmerz ließ mich in Gedanken aufschreien. Eine Woge von Kraft durchflutete meinen Körper.

»Es tut mir leid, doch anders kann ich Corabhainns Bann nicht brechen«, flüsterte das Mädchen leise. Ihre Stimme klang anders als vorher, reifer und erfahrener und …

Anders eben. Eine Kraft schwang in ihren Worten mit, die mich bis ins Mark erschütterte. Jetzt sah ich auch, wie sie sich über mich beugte. Und das, obwohl meine Augen geschlossen waren. Es war wirklich ein sehr verrückter Traum …

Sie wirkte jetzt weitaus älter, ohne jedoch direkt alt zu sein. Außerdem war sie jetzt höchstens noch einen Meter vierzig groß und so schlank, dass sie beinahe hager erschien.

Am stärksten hatte sich jedoch ihr Gesicht verändert, das jetzt wie ein dunkles Dreieck zwischen einer hüftlangen Feuerwoge hervorlugte, die wohl ihr Haar darstellte. Ihre Augen waren groß und honigfarben. Kleine goldene Sterne funkelten darin. Und ein magisches Feuer, das mich erschauern ließ.

Corabhainn verfluchte sich selbst und seinen Leichtsinn, durch den er seinen so sicher geglaubten Sieg im letzten Moment verschenkt hatte. Der Zorn darüber schmerzte ihn beinahe noch mehr als die Wunde an seiner Seite, die Nimué ihm beigebracht hatte. Dabei war die Verletzung unangenehm genug, denn in ihr brannte ein magisches Feuer, das Corabhainn kaum mehr ertragen konnte. Er verfluchte Nimué und den Kerl, der ihr die verhexte Waffe gebracht hatte, und wünschte sie in die tiefsten Schlünde der Geisterwelt – und sich selbst gleich dazu, weil er die Gefahr so sträflich unterschätzt hatte.

Aber Corabhainn war noch nie ein Mann gewesen, der Rückschläge nicht hinnehmen konnte, ohne entsprechend darauf zu reagieren. Er war geschlagen, aber nicht besiegt. Er brauchte ein wenig Zeit, seine Kräfte zu regenerieren, und dann …

Schweiß trat Corabhainn aus allen Poren. Farbige Lichter aus Schmerz tanzten vor seinen Augen. Er war froh, als die mit magischen Zeichen geschützte Holztür seines Hauses vor ihm auftauchte. Er war so schwach, dass er die Tür beinahe nicht mehr aufbekam. Einen Moment lang lehnte er sich schwer atmend dagegen, sammelte noch einmal Kraft für die letzten Schritte und stolperte mehr tot als lebendig ins Haus. Mit letzter Kraft erreichte er seine Kammer und warf sich auf sein Bett.

Die Ausstrahlung der ihm vertrauten Magie linderte nun den Schmerz ein wenig, ohne ihn jedoch völlig beseitigen zu können. Nach einer kurzen Weile fühlte sich Corabhainn wieder kräftig genug, sich an seine Feinde zu erinnern und aus der Rubrik Wunschdenken, unter der er seine Rachegefühle vorerst abgelegt hatte, ernsthafte Vorhaben zu machen.

Er stand ächzend auf und presste ein sauberes Tuch auf die blutende Wunde. Mit zitternden Händen ergriff er danach einen Krug und trank ihn in einem Zug leer. Das Wasser schmeckte schal und abgestanden, wie zweihundert Jahre altes Wasser nun einmal schmeckte, doch es weckte seine Lebensgeister und gab ihm die Kraft, an die Wand zu treten und eine hölzerne Lade zu öffnen.

Ein grün leuchtender Stein kam zum Vorschein. Corabhainn nahm ihn hervor, umschloss ihn mit der Rechten und hob ihn vor die Augen. »Gib mir die Kraft, o Stein, meine Schmerzen zu ertragen und meine Feinde zu vernichten«, flüsterte er. »Gib mir die Kraft, deinen Herrn herbeizurufen und wiederzuerwecken, was längst verschwunden ist von dieser Welt. Gib mir die Macht, die sechs zu rufen, die gleich mir zu Wächtern bestimmt waren!«

Sein Gesicht verzerrte sich vor Anstrengung, aber auch Furcht und Hass.

Etwas geschah. Die schäbigen Wände seiner Wohnung schienen sich unter der Macht seiner Wörter zu ducken wie verängstigte Tiere. Die Wirklichkeit verbog sich. Er spürte das Beben, das den Boden durchlief.

Corabhainn wusste, dass er eine Macht beschwor, die niemals erwachen dürfte. Er wusste auch, dass er die Kraft, die er rief, niemals beherrschen und kontrollieren konnte.

Und er kannte die Folgen, die sein Handeln für die Welt haben würde.

Doch der Hass auf Nimué und ihren Freund machten ihn blind. Was kümmerte ihn die Welt? Er wollte Rache, mehr nicht. Mit leuchtenden Augen sah er zu, als der Stein immer heller wurde, bis seine grün strahlende Glut den letzten Winkel des Raumes erfüllte.

Die Zeit gefror zu einer Ewigkeit, während die magische Kraft des Steines ins Unermessliche wuchs und sich in einer riesigen, krakenhaften Gestalt manifestierte.

Selbst Corabhainn erschauerte, als er das Ungeheuer sah.

Es war ein Gigant, grün und schwarz und pulsierend wie ein zu ekelhaftem Leben erwachter Schleimklumpen. Die Gestalt ragte bis an die Decke der Kammer; ihre zahllosen Tentakel stießen gegen die Seitenwände. Der hölzerne Boden zerbarst, wo ihn das Gewicht des Ungeheuers traf.

Corabhainn wich bis zur Tür zurück, um dem erwachten Dämon Platz zu machen, und legte den Kopf in den Nacken, um in drei gelb leuchtende Augen sehen zu können. Ein bitterer Geschmack breitete sich in seinem Mund aus. Er hatte Angst.

Er sah nicht viel, außer einem irrisierenden Licht, welches das zerfaserte Oval eines Gesichtes formte. Nur die Augen des Dämons standen wie dunkle Sterne aus Eis in diesem Oval.

Furcht hüllte ihn ein wie ein unsichtbarer Mantel. Die Temperaturen im Zimmer sanken rapide. Eine dünne, glitzernde Eisschicht begann die Wände zu überziehen. Corabhainns Atem gefror zu einer Folge kleiner grauer Dampfwölkchen.

Plötzlich erschien eine schwarze Öffnung im unteren Teil des grünen Ovals. Ein neuerlicher Eishauch durchzog den Raum, dass Corabhainn unwillkürlich fröstelte.

»Was willst du von mir?«, dröhnte die Stimme des Kraken. Unter der Gewalt seiner Worte klirrten die Scheiben.

Corabhainn krümmte sich wie unter einem Schlag. Er nahm die Hand von seiner Wunde und streckte dem Dämon seine blutbefleckten Finger entgegen. »Vernichte das Hexenfeuer, das in meiner Seite brennt«, verlangte er, »und heile mich. Und gib mir die Kraft, mich an meinen Feinden zu rächen.«

Der Dämon neigte sich vor und betrachtete Corabhainns Verletzung mit einem dunkel drohenden Laut. »Der Zauber in deiner Wunde ist zu mächtig. Ich kann sein Feuer nicht löschen!«

»Was kannst du dann überhaupt?«, schnappte Corabhainn, den Schmerz und Enttäuschung gleichermaßen wütend machten.

»Dich zertreten wie einen Wurm«, kam es kalt zurück. Mit diesen Worten hob der Dämon drei seiner Tentakel und schlug zu. Corabhainn tauchte unter den Fangarmen hindurch und kroch unter sein Bett.

»Warte!«, schrie er. »Verzeih! Verzeihe mir, Ronyl’ohm, du Gewaltiger. Ich wollte dich nicht kränken«, schrie er mit sich überschlagender Stimme. Der Dämon verharrte in seiner Bewegung, starrte aus seinen schrecklichen Augen auf ihn herab – und lachte plötzlich. Es war ein Laut, der irgendetwas in Corabhainn zum Erstarren brachte.

»Rede. Was willst du von mir?«

»Hilfe gegen meine Feinde«, flüsterte Corabhainn. Der Dämon beugte sich lachend über ihn, fegte das Bett mit einer Handbewegung beiseite und riss den Magier mit zwei Tentakeln in die Höhe. Sein eisiger Blick fing den Corabhainns auf und bohrte sich tief in seinen Schädel.

Corabhainn wand sich wie ein Wurm in den Fangarmen Ronyl’ohms, während dieser mit unwiderstehlicher Gewalt nach seinen Gedanken griff und alles Wissen aus ihm herauspresste wie Wasser aus einem Schwamm.

Ich wälzte mich auf den Rücken und rang keuchend nach Atem. Einige Sekunden lang fühlte ich mich so schwach, dass ich mich fast nach der Dunkelheit und Wärme der Bewusstlosigkeit sehnte. Gleichzeitig spürte ich, dass ich vielleicht nie wieder aufwachen würde, wenn ich jetzt aufgab.

Und allmählich erwachten meine Lebensgeister wieder. Mühsam setzte ich mich auf, fuhr mir mit der Hand über die Augen und sah die Frau verwirrt an. Sie hatte sich abermals verändert und sah jetzt wieder wie eine achtzehnjährige Blondine aus. Nur zwei Strähnen feuerroten Haares schlängelten sich vorwitzig an ihren Schläfen herab. Außerdem hatte sie eines ihrer honigfarbigen Augen behalten, sodass sie aus einem blauen und einem goldgesprenkelten Auge auf mich herabsah. Es war ein äußerst verwirrender Anblick.

»Willkommen im Leben«, begrüßte sie mich. Sie lachte, aber ihre sonderbaren zweifarbigen Augen blieben ernst, während sie mir den Schweiß von der Stirn wischte.

»Was war das?«, fragte ich matt. Allein die Erinnerung an die entsetzliche Szene bereitete mir Übelkeit.

»Ein Hexenzauber aus Avalon, mit dem Corabhainn uns hereinlegen wollte«, sagte sie achselzuckend. »Was ihm auch beinahe gelungen wäre.«

»Corabhainn?«, echote ich verwirrt.

Sie nickte. »Er ist gefährlich, aber seine eigene Überheblichkeit bringt ihn immer wieder in Schwierigkeiten«, erklärte sie in einem Ton, als plaudere sie über ein Kochrezept. Gegrillten Hexer, zum Beispiel. »Der gute Corabhainn war wieder einmal zu überheblich. Er hätte wissen müssen, dass mir ein Schlag mit seinem Stab nicht allzu viel ausmacht. Ich war zwar kurz bewusstlos, bin aber ziemlich schnell wieder auf die Beine gekommen und konnte ihn zum Glück daran hindern, seinen Zauber ganz gegen dich anzuwenden. Ich hoffe, du hast nichts dagegen, dass ich mir dazu kurz deinen Stockdegen ausgeliehen habe.«

»Nein, natürlich nicht«, stammelte ich verwirrt. »Wo … wo ist er jetzt eigentlich?«

»Dein Stock oder Corabhainn?« Ihre zweifarbigen Augen blitzten vor Spott. Es fiel mir immer schwerer, ihrem Blick standzuhalten. Sie seufzte. »Ich habe ihn leider nicht ganz so gut getroffen, wie ich es wollte«, erklärte sie. »Er hat allerdings bei meinem Angriff seinen Stab verloren. Da er sah, dass alle Trümpfe in meiner Hand lagen, zog er es vor, das Weite zu suchen. Ich konnte ihn leider nicht verfolgen, da ich mich erst einmal um dich kümmern musste.«

Ich hätte schwören können, dass die letzten Worte vorwurfsvoll klangen.

»Danke dafür«, sagte ich lächelnd. »Es war wirklich Rettung in letzter Not.«

»Schon gut«, meinte sie, während sie sich forschend umblickte. »Es ist besser, wenn wir diesen Ort jetzt verlassen. Ich konnte Corabhainn zwar vertreiben, doch ich spüre, dass sein Zauber noch immer existent ist. Wenigstens habe ich ihm seinen Schlangenstab abnehmen können. Damit ist ihm sein schärfster Zahn gezogen. Aber wir sollten nicht den Fehler machen, ihn jetzt zu unterschätzen.«

Ich nickte und versuchte aufzustehen. Doch meine Muskeln schienen aus Pudding zu bestehen. Ich fiel auf die Knie herab und wäre ganz auf mein Gesicht gefallen, hätte sie mich nicht gedankenschnell aufgefangen.

»Komm, ich helf dir«, sagte sie und reichte mir die Hände. Mit ihrer Unterstützung kam ich zwar auf die Beine, fühlte mich aber weiter so schwach, dass sie mich stützen musste.

»Ich bin etwas … derangiert«, erklärte ich verlegen. »Normalerweise ziehe ich es vor, jungen Damen zu helfen, statt umgekehrt …«

Die Kleine nickte wissend und führte mich zu einer der Steinsäulen, die den eigentlichen Kreis der hängenden Steine umgaben, und lehnte mich wie ein Möbelstück dagegen.

»Ich werde mich jetzt um Corabhainns Schlangenstab kümmern, um zu verhindern, dass seine Kräfte noch einmal gegen uns eingesetzt werden können«, sagte sie mit gepresster Stimme. »Bleib hier.«

Ohne ein weiteres Wort wandte sie sich um und ging auf den Stab zu. Ich weiß nicht, welcher Teufel mich ritt, als ich in diesem denkbar ungeeignetsten Moment meine Manieren beweisen wollte.

»Ich glaube, ich habe mich noch nicht vorgestellt«, sagte ich. »Mein Name ist Robert Craven, wohnhaft in London. Ashton Place 9.«

Sie stockte mitten im Schritt, streckte eine Hand nach dem Stab aus und drehte sich dann doch zu mir um.