8,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Eifeler Literaturverlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Aachen im Mai 1656: Nach dem Großen Brand liegt die Stadt in Schutt und Asche. Die junge Bäckerstochter Anna Maria sucht in der allgemeinen Verwirrung einen Weg, mit der vermeintlichen Schuld ihres Vaters an der Katastrophe umzugehen. Sie verspürt die Bestimmung, Verantwortung zu übernehmen und am Wiederaufbau der zerstörten Stadt mitzuwirken. Bei ihrem Einsatz für Gerechtigkeit, gegen Missgunst, Hehlerei und Bestechlichkeit kommt sie schließlich kriminellen Geschäftemachern gefährlich nahe …

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

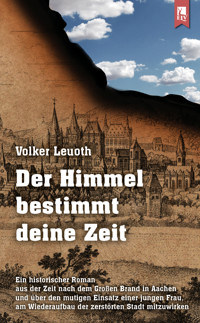

Volker Leuoth

Der Himmel bestimmt deine Zeit

Ein historischer Roman

aus der Zeit nach dem Großen Brand in Aachen

und über den mutigen Einsatz einer jungen Frau,

am Wiederaufbau der zerstörten Stadt mitzuwirken

Der Himmel bestimmt deine Zeit

Ein historischer Roman

aus der Zeit nach dem Großen Brand in Aachen

und über den mutigen Einsatz einer jungen Frau,

am Wiederaufbau der zerstörten Stadt mitzuwirken

Eifeler Literaturverlag 2021

Impressum

1. Auflage 2021

© Eifeler Literaturverlag

In der Verlagsgruppe Mainz

Alle Rechte vorbehalten

Printed in Germany

Eifeler Literaturverlag

Verlagsgruppe Mainz

Süsterfeldstraße 83

52072 Aachen

www.eifeler-literaturverlag.de

Gestaltung, Druck und Vertrieb:

Druck & Verlagshaus Mainz

Süsterfeldstraße 83

52072 Aachen

www.verlag-mainz.de

Abbildungsnachweis (Umschlag):

https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Aachen-Kupferstich-Merian.png

Innen:

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b4/Aachen-Stadtansicht-Merian-1645.png

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/96/Aachen-Kupferstich-Merian.png

E-Book:

ISBN-10: 3-96123-020-X

ISBN-13: 978-3-96123-020-4

Print:

ISBN-10: 3-96123-020-X

ISBN-13: 978-3-96123-020-4

Stadtplan von Aachen um 1645

Die letzten Strophen eines Gedichtes des Niederländers Joost van den Vondel über den verheerenden Stadtbrand aus dem Jahr 1656.

Krone der Städte

Welcher Tröster bietet

die Hand,

um dir zu helfen?

Der Himmel hat

deine Zeit bestimmt.

Kroon der steden

Wat trooster biedt

de hand om u

te helpen?

De hemel heeft

u tijd gesteld.

Prolog – Was bisher geschah –

Aachen im Jahr 1656.

Das Leben des Bäckermeisters Peter Maw und seiner Familie geht den gewohnten Gang im Gleichklang mit der Arbeit in der Backstube, dem Haushalt sowie den Zunftsitzungen, in denen der streng katholische Meister ein gewichtiges Wort führt und einen Sitz im Stadtrat anstrebt.

Die zwanzigjährige Tochter Anna Maria verbindet eine zarte Liebe mit dem Nachbarssohn Johannes. Da Maw die Verbindung zu dem protestantischen und außerdem berufslosen jungen Mann strikt ablehnt, können sich die beiden nur heimlich treffen.

Sein Hass auf Andersgläubige belastet das Verhältnis von Anna Maria und Johannes in besonderer Weise. So entschließt sich dieser seine Heimat zu verlassen, um irgendwo außerhalb Aachens seinen Glauben frei leben zu können und um den von Maw veranlassten Verfolgungen zu entgehen. Darüber hinaus ist Johannes auf der Suche nach seinem Vater und der Klärung dessen Schicksals. Dieser hat sich bereits vor vielen Jahren nach einem vermeintlich tödlichen Schuss auf einen Ratsbediensteten ins unbekannte Aachener Umland abgesetzt.

Maw vermutet, dass seine Tochter mit Johannes durchbrennen will. Er bringt sie gegen ihren Willen zusammen mit ihrer Mutter ins limburgische Wittem auf den Bauernhof von Verwandten. Dort trifft Anna Maria auf schicksalhafte Weise den jungen Graf Arnold. Beide entwickeln Gefühle füreinander. Später erfährt sie auf seiner Burg von dem verheerenden Stadtbrand, der Aachen in Schutt und Asche legt.

Anna Maria drängt darauf, sofort nach Aachen zurückzukehren. Unterwegs erfährt sie, dass der Brand in ihrem Backhaus in der Jakobgasse ausgebrochen und ihr Vater bei der Katastrophe ums Leben gekommen ist.

Da das Haus der Maws unbewohnbar ist, haust sie zusammen mit Johannes‘ Mutter in deren Kellerraum.

Das Verhältnis zwischen den beiden Frauen ist angespannt. Anna Maria verdächtigt ihre Nachbarin, dass diese gegenüber Gerichtsdienern ihren Vater beschuldigt hat, den Brand verursacht zu haben – möglicherweise aus Rache und ohne Beweise.

Anna Maria befürchtet, zusammen mit ihrer Mutter für die vermeintliche Schuld des Vaters vor Gericht einstehen zu müssen.

Um dem verletzten Lehrbuben Gustl nahe zu sein, hilft sie in einer klösterlichen Krankenstation aus.

Eine Vorladung zum Gericht bestätigt, dass sich Anna Maria, ihre Mutter und Gustl tatsächlich verantworten müssen, wobei sie zunächst als Zeugen aussagen sollen.

Sie sieht Gefahr auf den Lehrbuben zukommen, sollte er zum Geschehen vernommen und für schuldig erklärt werden. Durch Beziehungen gelingt es, ihn in Sicherheit zu bringen.

Der folgende Prozess soll so lange vertagt werden, bis die Witwe Maw und Gustl erscheinen können.

Von Schuldgefühlen getrieben und aus Angst vor einer drohenden Verurteilung will Anna Maria untertauchen und macht sich auf den Weg in Richtung Wittem. Doch es kommt anders.

Inzwischen findet Johannes auf abenteuerlichen Wegen und durch glückliche Umstände seinen Vater im Rurtal der Eifel. Tiefe Enttäuschung über das Verhalten seines Vaters treibt Johannes weg von ihm.

Nachdem die Nachricht von der Brandkatastrophe in Aachen bis in das Eifeldorf vorgedrungen ist, macht er sich sofort auf den Rückweg.

In einem schicksalhaften Moment wird Johannes jedoch von einem jungen Burschen in einer Dorfschänke erstochen.

1

Es war die Zeit der Dämmerung. Im dunklen Keller des Nachbarhauses der Maws schienen erste Sonnenstrahlen durch die angebrannten Türbretter. Die Helligkeit bildete die wenigen Gegenstände im Keller wie Schatten an der Wand ab und wirkte als Aufforderung zum Aufstehen. Keine der beiden Frauen, die dort hausten, hatten schlafen können.

Ein neuer Tag begann für Anna Maria: ohne Familie, voller Angst vor den Folgen des Brandes, mittellos und gebeutelt, sehnsüchtig nach Johannes und in Gedanken an Graf Arnold.

Nachdem sie und Wilhelmine Huppertz stillschweigend übereingekommen waren, sich so gut es ging in der Not gegenseitig beizustehen, hatte sich Anna Maria ein weiteres Mal in kurzer Zeit im Keller ihrer Nachbarin notdürftig eingerichtet.

Beide saßen nun nachdenklich beieinander, ohne zunächst zu wissen, wie es weitergehen könnte – auch zwischen ihnen.

»Anna Maria, was glaubst du, wie es ausgehen wird, wenn man jetzt sicher ist, dass der Brand drüben bei euch entstanden ist?«, fragte Frau Huppertz fast stockend. Sie versuchte ihr Bedauern, wie vor Tagen bereits einmal, auszudrücken, indem sie Anna Marias Hand sanft berührte. »Wie lange können wir uns hier halten? Wird es zum Prozess gegen dich oder deine Mutter oder gar gegen Gustl kommen?«

»Ich bin mir nicht sicher, was werden wird, Frau Huppertz«, antwortete sie kurz und knapp.

Langes Schweigen herrschte in dem unwirtlichen Kellerraum. Von der Gasse her drangen Geräusche zu ihnen. Es war sogar Lachen darunter, was die beiden verwundert bemerkten. Dies verhieß trotz der allgemein ausweglosen Lage Zuversicht und Hoffnung. »Wir sind also doch nicht allein auf der Welt!« Ein verzweifeltes Lächeln huschte über Frau Huppertz‘ Gesicht.

Anna Maria erhob sich, strich ihr Kleid glatt und baute sich vor ihrer Nachbarin auf. »Wir hausen nun seit ein paar Tagen in diesem Loch«, meinte sie mit fester Stimme. »Ich muss mich verkriechen, weil ich nicht weiß, ob es zu einer Anklage gegen mich und Mutter kommt. Ich hab ja nichts verbrochen! Ich bin nur die Tochter desjenigen, der vielleicht – vielleicht! – diese furchtbare Katastrophe verursacht hat. War es tatsächlich eine Ohrfeige, die Gustl kassiert hat, als er schlampig mit dem Glutkasten umging? Oder ist er ihm einfach nur aus der Hand gerutscht? Wer weiß es?«

Anna Maria hatte sich in Rage geredet: »Und dann habt Ihr auch noch behauptet, dass mein Vater der alleinige Verursacher gewesen sei.« Dabei blickte sie unverwandt ihre Nachbarin an, die plötzlich in Tränen ausbrach.

»Anna Maria, bitte quäle mich nicht weiter damit. Du weißt, dass ich nicht dich oder deine Mutter anschwärzen wollte. Dein Vater war all die Jahre so voller Hass gegen uns, dass ich der inneren Stimme gefolgt bin und seinen Namen genannt habe, als mich die Stadtbüttel nach meiner Kenntnis vom Entstehen des Brandes befragten. Bitte vergib mir ein weiteres Mal! Und es tut mir von Herzen leid, dass dein Vater dabei umgekommen ist – obwohl ich ihm alles Schlechte gewünscht habe …«, setzte sie leise nach.

Anna Maria wandte sich wortlos ab und meinte nur, bevor sie den schützenden Lappen an der Kellertür wegnahm: »Ich werde versuchen, uns was zu essen zu besorgen und Euch dann sagen, wie es mit mir weitergehen könnte. Ich wollte unbedingt wieder nach Aachen zurück und trotz allem Schlimmen mein Leben hier meistern und mich der Schuld und Verantwortung stellen. Doch es ist alles so schwer. Außerdem halte ich es auch aus anderen Gründen in diesem Loch nicht mehr aus!« Ihre Stimme klang ungewohnt hart.

Die Enttäuschung über den Verrat der Nachbarin, der ihr und ihrer Mutter große Schwierigkeiten bereiten könnte, saß immer noch tief. Ebenso wusste sie, dass sie irgendwie miteinander auskommen mussten.

In ihrem Innersten aber war Anna Maria um Frieden mit ihrer Nachbarin bemüht, deren Leben bis in die letzten Tage hinein durch Schicksalsschläge gezeichnet war. Hinzu kam ihre Angst vor der Obrigkeit, die sie gezwungen hatte, etwas zu bezeugen, was sie freiwillig nicht getan hätte.

Ein Gedicht kam Anna Maria in den Sinn, von dem sie bei ihrem Aufenthalt in Wittem vor ein paar Tagen gehört hatte. Es ging um menschliches Elend und Not nach einer Katastrophe, aber auch um Hoffnung, die alles wieder ins Lot bringen konnte. Vielleicht erfüllt sich auch für sie der erfreuliche Teil des Gedichtes.

2

Schon seit Tagen versuchte Anna Maria in dem apokalyptischen Ritt, durch den Aachen nahezu völlig zerstört wurde, etwas Sinnvolles oder einen Fingerzeig Gottes zu erkennen. Sie suchte verzweifelt nach Gründen, warum der Herrgott ausgerechnet ihren Vater als Werkzeug gebraucht hat, um den Menschen etwas mitzuteilen – und das kräftig! Und wäre nicht die ganze Stadt abgebrannt, hätte ihn sein Feuertod sogar zum Märtyrer oder so was Ähnliches machen können! Man hätte es Rom nur richtig verkaufen müssen! Innerlich musste Anna Maria bei dem Gedanken schmunzeln: Peter Maw, der Protestantenhasser, aber treuer Diener seiner Kirche, ein möglicher Märtyrer!?

Schnell wurde sie von diesem närrischen Gedanken abgelenkt, als ihr einfiel, ein weiteres Mal in dem Schutthaufen nach irgendetwas zu suchen, ohne zu wissen wonach. Das Geringe an Essbarem, das die Katastrophe überstanden hatte, war inzwischen von beiden Frauen aufgebraucht worden. Nun galt es von außerhalb etwas zu besorgen.

Vorsichtig schritt sie weiter über zerschmetterte Möbelstücke, als hätte die Faust eines Riesen zugelangt. Waren dort nicht Teile von Gustls Lager, das er hinter einem Verschlag zur Küche hatte und er daher immer so gut unterrichtet war, was in der Familie besprochen wurde? Und wenn sie sich umdrehte, stand an den Resten der Wand zum Backhaus die Gartenbank, auf der sie so gern gesessen hatte. Sie schien wie ein Mahnmal an vergangene Zeiten trotzig ihren Platz zu behaupten: schwarz, verrußt, aber bereit, wieder Aufgaben zu übernehmen.

Die eiserne Vorrichtung zum Aufhängen des Kessels lag herum, verbogen und nie mehr zu gebrauchen. Drüben in der Essecke, wo einmal ihr Lieblingsplatz gewesen war, weil sie die Gasse überblicken konnte, entdeckte Anna Maria plötzlich etwas, was sie bei ihrer bisherigen Suche nicht wahrgenommen hatte: die halb verbrannte Kiste, in der die Einnahmen lagerten. Sie befand sich unter dem versengten Tisch inmitten von angekohlten Balken aus dem Dachstuhl und daneben – wie durch ein Wunder noch fast unversehrt – das Kruzifix!

Dankbar, dieses Andenken gefunden zu haben, hob sie es auf in der Absicht, es zu behalten. Gleichzeitig deutete sie es als Zeichen des Himmels, nun etwas Geld zu besitzen. Dazu kroch sie vorsichtig zu der Kiste. Ihre Enttäuschung aber war groß, als sie sah, dass nur ein paar halb verkohlte und verbogene Münzen darin lagen.

Überhaupt, fragte sie sich und schaute weiter suchend umher, wo ist das übrige Geld und Mutters Schmuck geblieben? Beides hatte in einer eisenbeschlagenen Truhe gelagert, von den Eltern sicher auf dem Speicher verwahrt – wie sie meinten. Hatte sich irgendwelches Gesindel bedient? Wie ein Blitz durchschoss sie ein böser Verdacht gegenüber der Nachbarin, den sie aber sofort beschämt verwarf.

Da es kein oberes Geschoss mehr gab, konnte sie demnach nur in der Ebene der Küche und des Wohnraumes suchen. Lange stieg sie erneut über die Schutthaufen, drehte auf der Suche nach Hinweisen manchen Stein ein weiteres Mal herum. Die Truhe aber blieb verschwunden!

Anna Maria wurde es plötzlich unheimlich zumute und sie atmete auf, als sie die Trümmer hinter sich lassen konnte und dem Weg in Richtung von Rathaus und Münster folgte.

Bald hatte sie den Fischmarkt erreicht. Schon von weitem war ihr Stimmengewirr aufgefallen, das wie Beschimpfungen und Streit klang. Nun konnte sie es sehen: Eine aufgebrachte Menge hungernder Menschen hatte einen Ochsenkarren umstellt und prügelte sich offensichtlich um die Ladung.

Magisch von der Szene angezogen, näherte sie sich der Gruppe. Sie war nicht die Einzige, die neugierig geworden war. Aus der Schmiedgasse und vom Münster her näherten sich ein paar Leute in ihren zerschlissenen Kleidern und blieben stehen, bereit, sich ebenfalls an den Wagen heranzutrauen.

So war sie plötzlich von vielen Zuschauern umgeben, die sich, wie die anderen vorher auch, nach vorn drängten. Gerade schlug einer der beiden Begleiter mit dem Ziemer zurück, nachdem er angegriffen worden war.

Offensichtlich hatte der Wagen dringend benötigtes Getreide geladen. Wohin wird es wohl gebracht werden? Ob alles seinen geordneten Weg geht, oder ist die Ladung nur für bestimmte Bürger der Stadt vorgesehen, die sich trotz der Katastrophe in ihren Steinhäusern sicher und wohl fühlen und ihre Beziehungen nach außerhalb der Stadt spielen lassen können, fragte sich Anna Maria.

Wut stieg in ihr auf, gleichzeitig die Angst vor Entdeckung: Was würden die Leute mit ihr machen, wüssten sie, dass die Tochter des Bäckers aus der Jakobgasse unter ihnen ist? Aus diesem Grund hatte sie ihr Schultertuch als Kopftuch umgeschlungen, um möglichst unerkannt zu bleiben.

Anna Maria beruhigte sich mit der Gewissheit, dass noch längst nicht alle aus den umliegenden Gassen nach ihrer Flucht aus der Stadt so schnell wieder zurückkommen würden, denn wo sollte man wohnen? Woher etwas zu essen bekommen, wenn die Bauern im Umkreis der Stadt ihre Kettenhunde losließen und bisher nur wenige Lieferungen von außerhalb eingetroffen waren?

Selbst vor Nachbarn aus der Jakobgasse musste sie auf der Hut sein, denn der Zorn über den Verlust ihrer Habseligkeiten überwog jegliche Freundschaft. Und deswegen war mit Nachsicht, Vergebung oder Mitgefühl wegen Vaters tragischem Tod nicht zu rechnen. Angesichts der verzweifelten Menschen tauchten Bilder ihres Vaters, von Johannes und Frau Huppertz vor ihrem Auge auf. Sie fragte sich nach dem Sinn ihres Tuns in der Stadt. Sollte sie nicht besser alles hinter sich lassen? Wie kam sie dazu, sich für das Handeln ihres Vaters verantwortlich zu fühlen, Schuld auf sich zu nehmen, für die sie vor Gericht gestellt werden konnte, sozusagen als Sühne dafür, dass er nicht mehr lebte? Bin ich mittlerweile so um das Wohl anderer bemüht, weil er engstirnig und abweisend war? Fragen über Fragen, für die es keine Lösung zu geben schien.

Anna Maria hatte ihren Vater notgedrungen respektiert, wozu eine Tochter verpflichtet war, aber sie hatte ihn niemals geliebt, denn er war herrisch und ohne Mitgefühl für andere. Dadurch war ihm im Lauf der Jahre mancher Freund verlorengegangen, und sie hatte in einem Scheinfrieden mit ihm gelebt.

Und dann war da noch die Huppertz, deren Leben völlig aus der Spur gelaufen war. Was habe ich damit zu schaffen, wenn ihr Mann vor vielen Jahren irgendwo in den Eifeltälern verschwunden ist, ein neues Leben angefangen und vielleicht dort eine Familie gegründet hat?

Das Schlimmste aber war Johannes‘ Verhalten: Warum war er nicht mutig gewesen, mich einfach auf seine Reise mitzunehmen – auch gegen Vaters Willen? Selbst die Wut des Vaters und die Enttäuschung der Mutter hätte ich hingenommen, um mit ihm ein anderes Leben irgendwo in der Fremde zu beginnen, frei und ohne Hass!

So aber hatte er sich im Morgengrauen davon gemacht und sie voller Sehnsucht zurückgelassen. War er wie sein Vater, der unter dem Vorwand, seinen Glauben leben zu wollen, einfach verschwand? Vielleicht wusste Johannes mehr über seinen Vater, als er zugab, dachte sie verbittert.

Die wirren Gedanken schienen sich nicht auflösen zu wollen. Anna Maria fühlte sich wie ein wild um sich drehender Holzkreisel, der anschließend kraftlos liegen blieb, und über ihr erschien wieder der schwarze Vogel mit seinem widerwärtigen Schnabel und den fettig glänzenden Flügeln, der immer auftauchte, wenn sie seelisch am Boden war.

Hinzu kam die Erinnerung an die Begegnungen mit dem Grafen. Seine Aufmerksamkeit hatte ihr gefallen, auch die klaren Anweisungen an den Reitertrupp sowie an ihren Vater, die keinen Widerspruch duldeten. Hatte sie da begonnen, sich in ihn zu verlieben, als er dazu den verwegenen Vorschlag machte, hinter ihm aufs Pferd zu klettern, um sich zur Burg Heyden bringen zu lassen? Sie wusste es nicht.

Als sie nach dem Überfall durch Pferdediebe in arger Bedrängnis am Boden lag, hatte er ihr in ihrer Not ein weiteres Mal zur Seite gestanden. Das wollte sie nicht vergessen. Auch das Schicksal ihrer Mutter in Wittem, wo sie vor einer Anklage sicher wäre, beschäftigte sie und das vom Lehrbuben Gustl.

Verdrossen schaute Anna Maria auf das Treiben vor sich, immer darauf bedacht, eventuell ihr bekannte Menschen zuerst zu erkennen, um sich rechtzeitig abwenden zu können. Am liebsten aber hätte sie mit allem hier Schluss gemacht und wäre Johannes gefolgt oder hätte am Tor der Burg Heyden angeklopft und um Einlass gebeten!

Alles wäre besser als dieses unendliche Elend.

Trotz der Hoffnungslosigkeit, die ihr auf jedem Meter begegnete, spürte Anna Maria in ihrem Innersten den Wunsch, Menschen in Not hilfreich zur Seite zu stehen und Verantwortung zu übernehmen. Auch sollte unbedingt den Ärmsten der Armen Gerechtigkeit und Toleranz widerfahren.

So glaubte sie, eine sinnvolle Aufgabe vor sich zu haben, ohne zu wissen, wie sie aussehen könnte und beantwortete damit die selbst gestellte Frage: Wofür bin ich eigentlich da? Bislang hatte sie lediglich ihrem Vater in der Backstube helfen können oder stand der Mutter im Haushalt zur Seite. Und wenn es ihr und Johannes gelungen war, ihren Vater auf geheimen Wegen zu überlisten, um sich treffen zu können, war sie annähernd zufrieden gewesen. Wirklich glücklich aber war sie nicht, denn mit ihren zwanzig Jahren hatte sie noch nichts Richtiges zustande gebracht. Bis in den Schlaf hinein hatte sie der Gedanke verfolgt, jetzt handeln zu müssen und nicht irgendwann.

Es breitete sich über sie das grausige Gespenst aus, zur Wiedergutmachung des unvorstellbar großen Schadens herangezogen zu werden. Da sie wusste, dass sie die Zahlungen sowieso nicht leisten könnten, folgerte sie daraus das unweigerliche Urteil des Gerichts: ab in die Kerkerkeller des Grashauses!

»Es darf nicht sein, nein, es darf nicht sein«, hatte sie geflüstert und dabei ihre Finger in den Strohsack des Lagers gekrallt. »Und niemand wird mich davon abhalten, im Rahmen meiner Möglichkeiten Verantwortung zu übernehmen, Aachen aus Ruinen wieder auferstehen zu lassen.«

Zunächst aber heißt es vorsichtig zu sein, mahnte sie sich, als sie am Rand des Fischmarktes stand und das dortige Geschehen weiter beobachtete.

3

Kaum hatte Anna Maria mit dem Blick auf das Münster ihre Gedanken geordnet, als es ihr leichter wurde. Sie schaute zur Schmiedgasse und in die Scherpgasse. Wo nur Zerstörung zu sehen war, erkannte sie vor ihrem inneren Auge Gebäude aus Stein mit großen Fenstern und schmucken Dächern, Wasserspeiern und kunstvoll geschmiedeten Toren. Bleiern schien die Sonne auf die Ruinen der Häuser, die ursprünglich eine Verbindung zwischen Münster und Rathaus gebildet hatten und jetzt nur noch ahnen ließen, welche Bedeutung sie bis vor wenigen Tagen hatten.

Drüben, hinter dem Kaxhoff, waren die Rückseiten der einstöckigen Häuser zur Krämgasse völlig weggebrannt. Ein paar Männer versuchten gerade, rußiges Gebälk aus dem Weg zu räumen. Die ursprünglich aus Blaustein errichteten Fundamente waren zu Kalk verbrannt, der noch nach Tagen vom kräftigen Wind durch die zerklüfteten Gassen in alle Richtungen geweht wurde.

Außer den Arbeitern sah Anna Maria niemanden. Es gab keine Werkstätten mehr, aus denen die Klänge von Hammer und Amboss oder das Sägen der Zimmerleute kamen, auch rauchten keine Kamine mit den vertrauten Gerüchen nach Holzkohle. Die Stadt schien im inneren Grabenring wie ausgestorben. Allerdings vermutete Anna Maria in den dunklen Kellern Menschen, die sich dort verschanzten und das wenige Hab und Gut vor denen retten, die glaubten, sich bereichern zu können. Nur keine Gewaltakte, hoffte sie. Nicht auszudenken, wenn …!

War das letzte Haus vor dem Rathaus zum Hühnermarkt hin nicht das von Tante Else mit ihrer Familie gewesen? Unsicher darüber, wo die Grundstücksgrenzen lagen, nahm sie an, das richtige Haus vor sich zu haben. Nichts ermöglichte ihr, Möbelstücke oder sonstige persönliche Gegenstände der Familie zu entdecken. Die Treppe nach oben war weggebrannt, Fenster gab es nur als hohle Löcher, und vom oberen Geschoss mit dem Dach aus Holzschindeln war nichts mehr übriggeblieben. Die beiden Familien hatten wenig Verbindung gehabt, denn die Männer vertrugen sich nicht besonders. Trotzdem war sie als Kind gern zu kurzen Besuchen eingekehrt, wenn sie in der Markthalle am Büschel Fleisch und Sonstiges für den Haushalt holen sollte. Die immer heitere Tante steckte ihr oft ein Stück vom Frischgebackenen zu.

Das Gebäude war klein, viel kleiner als ihr stolzes Handwerkerhaus mit dem Backhaus in der Jakobgasse. Aber in der Familie fühlte sie sich wohl. Onkel Louis war ein lieber Kerl. Er machte immer Späßchen mit ihr. Da er nach Vaters Ansicht wenig Ansehen besaß, weil er nur für die Bäume und Beete um das Münster herum zu sorgen hatte, behandelte er seinen Schwager stets verächtlich. Anna Maria sah es anders: Das Leben in dieser Familie war friedlich und nicht durch Beleidigungen und sonstige Böswilligkeiten des Vaters bestimmt. Hier ließ man jeden so leben, wie er meinte, leben zu wollen.

Vor ihrem inneren Auge sah sich Anna Maria als junges Mädchen mit den Kusinen die enge Wendeltreppe zum Alkoven unterm Dach hinauf stürmen. Dort versteckten sie sich und warteten, bis einer der größeren Brüder nach ihnen suchte und, wenn er sie gefunden hatte, Anna Maria gern als seine Beute in den Arm nahm, was ihr recht gefiel.

Nichts war mehr da. Wo mag die ganze Familie samt Kindern und ihrem wuscheligen Hund sein, mit dem sie so gern gespielt hatte? Hoffentlich sind sie noch am Leben und unverletzt.

Anna Maria stand wie angewurzelt mitten auf dem Kornmarkt, denn urplötzlich war der schwarze Vogel wieder über ihr, der zum ständigen Begleiter geworden war: Im Keller oder auf der Straße war er in ihren Gedanken und kreiste um ihren Kopf, als wollte er ständig an das Unheil erinnern.

Sie konnte über die Gasse bis zum Büschel blicken. Dort hatten die Schuster in ihrer oft winzigen Werkstatt gehaust. Stets war ihr der geheimnisvolle Geruch von Leder und Leim in die Nase gestiegen, wenn sie Schuhe zum Besohlen gebracht hatte. Durfte sie dann einen Schuh hinter die mit Wasser gefüllte Glaskugel halten, konnte sie staunend erkennen, wie groß er plötzlich wurde. Bis heute hatte sie nicht verstanden, warum.

Ob die Markthalle noch steht und es dort was zu holen gibt, fragte sie sich, denn der Hunger nagte furchtbar an ihr. Und der Huppertz in dem dunklen Loch wird es nicht anders gehen.

Anna Maria schaute noch einmal an der Schänke zum Goldenen Apfelbaum vorbei zurück zum Chor des Münsters. Die kleinen Gässchen, wie das Eiergässchen, zwischen der Krämgasse und dem Hof, durch das sie nie gern gegangen war. Da es keine zwei Armlängen breit war, musste es nach ihrer Vorstellung mitgeholfen haben, dass sich das Feuer rasend schnell ausgebreitet hatte. Auch gab es keine gemauerten Brandschutzwände zwischen den Häusern, die, wie sie es sich ausmalte, möglicherweise das Feuer aufgehalten hätten. So etwas durfte sich nicht wiederholen!

Ihr drängte sich der Gedanke nach dem großen Krieg auf, der erst vor acht Jahren zu Ende gegangen war und dreißig Jahre gedauert haben soll. Aachen war davon einigermaßen verschont geblieben. Es hatte in den Gassen nicht gebrannt. Nach Erzählungen von wandernden Gesellen und aus sonstigen Berichten muss es allerdings in anderen Regionen zwischen den Heeren der Protestanten und Katholiken schlimm zugegangen sein: Es war geraubt, geschändet und gebrandschatzt worden, und jeder hatte versucht, sich die Taschen voll zu stopfen. Dabei wurden ganze Städte verwüstet und die Bewohner vertrieben. Ob die Anführer am Ende auch wie sie Schuldgefühle hatten, oder konnten sie sich hinter dem Kreuz verstecken, für das sie anfangs gekämpft hatten? Bis letztlich viele der zahllosen Landsknechte nicht mehr wussten, für wen oder was sie eigentlich ihr Leben aufs Spiel setzten.

Gedankenverloren kam Anna Maria der Markthalle immer näher. Streunende Hunde trieben sich Futter suchend herum. Mir geht es fast so schlecht wie euch armen Kerlen, dachte sie, auch mir knurrt der Magen.

Mit Schrecken musste sie feststellen, dass alle gelagerten Vorräte aus dem niedergebrannten Steinbau verschwunden waren. Die verkohlten Regale ragten wie mahnende Finger in den Himmel. Sie waren leer: verbrannt oder ausgeraubt.

Männer und Frauen und ein paar Kinder kamen ihr entgegen. Abgeschlagen und sichtbar ohne jegliche Hoffnung, wahrscheinlich wie sie selbst auf der Suche nach etwas Essbarem. Wieder verdeckte Anna Maria unauffällig das Gesicht mit dem Kopftuch. Ihr grünes Jagdkleid stand im Gegensatz zu den verschmutzten und angesengten Kleidern, vor allem der Kinder. Offensichtlich trugen sie, was sie am Tag der Feuersbrunst auch anhatten. Ihnen aber schien das Grauenhafte um sich herum nicht viel auszumachen, denn sie hatten Spaß daran, im Vorübergehen die Hunde anzulocken und mit ihnen Fangen zu spielen.

Die grußlose Begegnung mit den Erwachsenen war für Anna Maria ein erneutes Zeichen, Schuld nicht nur ertragen zu müssen, sondern sich davon zu befreien zu versuchen. Und das ging nur, wenn sie etwas unternahm – ganz gleich was!

In diesem Augenblick vergaß sie ihren Hunger, sie vergaß ihre Nachbarin, auch Johannes in der Eifel, den Grafen und ihre Mutter in Wittem.

4

Ein unbekanntes Ziehen und Zerren machte sich in Anna Maria breit, als wollte sie wie bei einer Verpuppung aus der gewöhnlichen Raupe zu einem großartigen Schmetterling werden. Sie würde sich in die Luft erheben und davonflattern und könnte über das Elternhaus hinweg fliegen, das als Bäckerei wieder aufgebaut war, hinüber zum Krämviertel mit den kleinen Läden, in denen sie so gern herumgestöbert hatte, weiter zu den unscheinbaren Häusern am Münster, zu neuen Werkstätten, den Zunfthäusern, Lagerräumen für Fleisch und zu den Tuchwerkstätten, den kühlen Kellern für das Bier und zu den Schmieden und Gerbereien.

Es sollte eine Herberge her – und eine Suppenküche für Bedürftige entstehen. Es muss wieder Leben in die Stadt. Der Handel muss wieder aufblühen. Die Menschen müssen wieder lachen dürfen und froh sein …, ging es ihr durch den Kopf.

Nur ein aus Holz errichtetes einstöckiges Gebäude, das etwas entfernt jenseits des Kornmarktes in Richtung Rathaus stand, hatte sich offensichtlich erfolgreich gegen das ungeheure Feuer gewehrt. Oder lag es daran, dass es sich direkt an den mächtigen Wohnturm Kaiser Karls schmiegen konnte und so regelrecht übersehen worden war? Rauch und Ruß hatten den kunstvollen Verzierungen an der Außenwand heftig zugesetzt, aber sie waren noch vorhanden.

Es ist wie ein Wunder, dachte Anna Maria erstaunt. Die winzigen Butzenscheiben waren von der Hitze zersplittert, ansonsten stand das Häuschen einem Mahnmal gleich am Eingang zum Markt: unverletzt und bereit, in seinem schmalen und lang gezogenen Gastraum weiter zum Trinken und Geselligkeit einzuladen. – Es kam nur niemand!