14,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Heyne Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

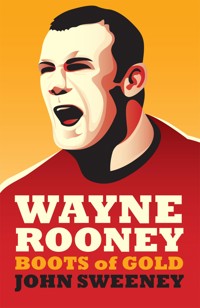

Dieser Mann schreckt vor nichts zurück

Bei der Verfolgung seiner Ziele geht Wladimir Putin über Leichen, und das nicht erst seit dem Überfall auf die Ukraine. John Sweeney, investigativer Journalist und seit vielen Jahren auf der Spur von Putins Verbrechen, legt die Beweise vor: Schon bei seinem unheimlichen Aufstieg vom Stasi-Mann in Dresden zum unumschränkten Herrscher im Kreml ging Putin mit erbarmungsloser Konsequenz vor, ließ Oppositionelle ausschalten, provozierte Kriege und überzog Russland mit einem Netzwerk der Korruption. Sein Ziel: die Festigung seiner Macht, persönliche Bereicherung, Russlands Wiederaufstieg zur Weltmacht. Mit kriminalistischer Akribie hat Sweeney vor Ort recherchiert – in Moskau, Tschetschenien, in der Ukraine während des Krieges –, hat mit Zeugen und Experten gesprochen, mit Dissidenten und Ex-KGBlern, mit Handlangern des Systems Putin, mit Kritikern, von denen zu viele für ihre Haltung sterben mussten.

Psychogramm, packender Hintergrundreport und knallharte Analyse – eine längst überfällige Aufklärung, eine beispiellose Anklageschrift.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 426

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

DASBUCH

Dieser Mann schreckt vor nichts zurück

Bei der Verfolgung seiner Ziele geht Wladimir Putin über Leichen, und das nicht erst seit dem Überfall auf die Ukraine. John Sweeney ist als investigativer Journalist seit vielen Jahren auf der Spur des Verbrechens: Putin ging auf seinem Weg vom Stasi-Mann in Dresden zum unumschränkten Herrscher im Kreml mit erbarmungsloser Konsequenz vor, ließ Oppositionelle ausschalten, provozierte Kriege und überzog Russland mit einem Netzwerk der Korruption. Sein Ziel: die Festigung seiner Macht, persönliche Bereicherung, Russlands Wiederaufstieg zur Weltmacht.

Mit kriminalistischer Akribie hat Sweeney vor Ort recherchiert – in Moskau, Tschetschenien, in der Ukraine während des Krieges –, hat mit Zeugen und Experten gesprochen, mit Dissidenten und Ex-KGBlern, mit Handlangern des Systems Putin und mit Kritikern, von denen zu viele für ihre Haltung sterben mussten.

Jetzt liefert er einen mitreißenden Tatsachenbericht zu den Hintergründen von Putins Aufstieg und seinem Griff nach immer mehr Macht.

DERAUTOR

John Sweeney, Jahrgang 1958, arbeitete als Reporter für die BBC und ist ein vielfach ausgezeichneter Journalist mit internationalem Profil, der während des russischen Überfalls auf die Ukraine aus Kyjiw (Kiew) berichtet. Er recherchierte während Kriegen und Wirren in mehr als 80 Ländern und war in zahlreichen Krisengebieten wie Tschetschenien, Nordkorea oder Simbabwe undercover unterwegs.Seit 30 Jahren verfolgt er als investigativer Journalist hartnäckig die Geschäfte und Verbrechen der Mächtigen Russlands, allen voran Wladimir Putins.

JOHN SWEENEY

DER KILLER

IM KREML

INTRIGE, MORD, KRIEG

Wladimir Putins skrupelloser Aufstieg

und seine Vision vom großrussischen Reich

Aus dem Englischen von Ulrike Strerath-Bolz,

Karl Heinz Siber, Bernhard Schmid, Monika Köpfer,

Stefanie Römer, Larissa Rabe

Die Originalausgabe erschien 2022 unter dem Titel Killer in the Kremlin,

The Explosive Account of Putin’s Reign of Terror bei Transworld.

Transworld ist Teil der Penguin Random House group of companies.

Transliteration kyrillischer Schrift ins Deutsche nach Alltagsgebrauch,

ukrainische Eigennamen aus dem Ukrainischen,

bei Emigrierten jeweils landesüblich.

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Deutsche Erstausgabe 2022

© by John Sweeney, 2022

© der deutschsprachigen Ausgabe 2022

by Wilhelm Heyne Verlag, München,

in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,

Neumarkter Straße 28, 81673 München

Redaktion: Kristian Wachinger

Umschlaggestaltung: Eisele Grafik Design

unter Verwendung eines Fotos von:

© by Liesa Johannssen/picture alliance/photothek

Satz: Leingärtner, Nabburg

ISBN 978-3-641-30183-5V001

www.heyne.de

Liza Kozlenko, Vlad Demchenko

und Semen Hlusman gewidmet

Inhalt

1 Die Tötungsmaschine

2 Der Rattenjunge

3 Einmal Agent, immer Agent

4 Eine Bombe aus Zucker

5 Krieg ohne Mitleid

6 Die Giftanschläge beginnen

7 Ein Tod ohne Bedeutung

8 Ein Fall von Gin oder Tee

9 Russlands größtes Potenzmonster

10 Mr. Pleonexia

11 „Bedauern Sie die vielen Todesopfer in der Ukraine?“

12 Oppositionsführer erschossen

13 „Taking On Putin“

14 Der Blick vom Turm

15 Ein Krieg, von dem wir nicht wissen, dass wir ihn führen

16 Der Kreml-Kandidat?

17 Nützliche Idioten

18 Gift in der Unterhose

19 Der Patient im Kreml

20 Das wird blutig enden

Dank

Quellennachweise

Kapitel eins

Die Tötungsmaschine

Irgendein Idiot rückt in der Wohnung über mir Möbel. Ich schrecke aus dem Schlaf und bin schon drauf und dran, beim Lambeth Council anzurufen, damit sie sich darum kümmern, als mir einfällt, dass ich in Kyjiw (Kiew) bin. Es ist vier Uhr morgens, und der Krach stammt nicht von Tischen und Stühlen, sondern von der russischen Artillerie.

Der Idiot ist Wladimir Putin, und sein idiotischer Krieg ist gerade zwei Tage alt.

Ich stöhne, schlafe wieder ein, stehe irgendwann auf und gehe raus, versuche, Klopapier zu kaufen, aber vergeblich. Im Laden vor mir stehen ein Opa und eine Hausfrau. Der Alte kauft zehn Päckchen Zigaretten derselben Marke und sonst nichts – eine vulgäre Demonstration seines einzigen Lasters vor den Augen der Welt. Die Hausfrau schnappt sich sämtliche Cervelatwürste, die noch zu haben sind, und beweist damit, dass Panikkäufe auch ihre komischen Seiten haben. Komisch, aber alles andere als erfreulich.

Der Fußweg von meinem Quartier in der Nähe des Olympiastadions bis ins Stadtzentrum dauert eine halbe Stunde. Die Chreschtschatyk, die wichtigste Straße der ukrainischen Hauptstadt, wirkt wie eine neostalinistische Version des Royal Crescent in Bath, ergänzt durch ein paar Gläser Wodka. Sie ist so breit, dass man mit drei Panzern nebeneinander darauf fahren könnte. Und genau das hat Putin vor.

Auf halbem Weg fange ich an, in meine Handykamera zu brummeln. Wenig später spricht mich ein derber Typ mit sehr authentischem britischem Akzent an und weist mich darauf hin, dass ich gerade am Rathaus vorbeigehe und dass das heute kein guter Aufenthaltsort sei. Ich erkläre meinem Landsmann, dass die Russen heute nicht auf das Rathaus schießen werden – das kommt erst später –, und mache, dass ich weiterkomme. Als ich die Hauptpost erreiche, baut sich eine Woge aus Lärm vor mir auf wie eine Monsterwelle auf See: Es ist die Luftschutzsirene, die sich da so gewaltig auftürmt und vor russischer Artillerie oder Raketen warnt. Ein obszönes Geräusch.

Sie nennen es Putins Wiegenlied.

Ich filme noch ein bisschen mit meinem Smartphone und poste einen Tweet, während die Sirene weiterheult: „Ich mache mir Sorgen um Roman Abramowitschs Jacht. Hoffentlich ist alles in Ordnung.“

„Versenkt die Jacht“, erwidert jemand auf Twitter.

Weiter geht es über den Majdan zur Mietwohnung meines Freundes Oz Katerji, einem britisch-libanesischen Reporter, halb so alt wie ich. Oz bietet mir eine Tasse Earl Grey an. Wir trinken unseren Tee wie die englischen Lords, die wir vielleicht in einem Paralleluniversum sein könnten. Durch das Fenster hören wir heftiges Artilleriefeuer. Nicht sehr nah, aber dieses Geräusch ist nie gut.

Artillerie. Wladimir Putin ruft mir in Erinnerung, wie ich 1976 für meine Abschlussprüfung in Englisch lernte. Wilfred Owens großes Gedicht Anthem for Doomed Youth kam dran – Nur die scheußliche Wut der Geschütze …

Oz und ich sind beide Freelancer, die darauf hoffen, mithilfe von Interviews für BBC Northern Ireland oder Scotland, LBC und RTE in Dublin ihren kümmerlichen Lebensunterhalt zu verdienen. Der Stückpreis ist nicht hoch, aber wenn etwas gesendet wird, reicht es immerhin für ein oder zwei Döner.

Wir vertrödeln ein bisschen Zeit mit dem Versuch, ein Taxi zu finden oder sonst jemanden, der uns dorthin fährt, wo der Krieg ist. Nichts zu machen. Wer ein Fahrzeug hat, transportiert seine Lieben zum Bahnhof, damit sie aus der Stadt flüchten können. Wir nehmen die Metro. Sehen die Angst in den Gesichtern der Menschen. Eine Mutter schlägt ohne Anlass ihr Kind, eine alte Dame steht verwirrt da, während ihre Tochter in ihr Handy schnauzt, harte Männer im Kampfanzug strömen aus den U-Bahn-Wagen, andere zwängen sich hinein. Es kommt einem vor, als wäre Krieg. Was ja der Fall ist.

Wir steigen am Arsenal aus, dem alten Zeughaus der Stadt und gleichzeitig dem tiefstgelegenen U-Bahnhof der Welt. Er ist in den Felsen hineingebaut, der Kyjiw zu einer natürlichen Zitadelle macht. Hier wurde vor tausend Jahren das Reich der Rus gegründet. Moskau war nur ein Ableger, ist es bis heute und wird es immer sein. Als wir aussteigen, trifft uns eine Flut menschlichen Elends. Es fühlt sich an, als würden wir einen U-Bahnsteig im London des Jahres 1940 entlanggehen, mitten im Blitzkrieg. Im Februar 2022 verstecken sich die Menschen vor russischen Bomben. Ein altes Paar schläft tief und fest. Eine alte Frau sitzt umgeben von Einkaufstüten mit ihren Habseligkeiten da; die Muskeln in ihrem Gesicht zucken unkontrolliert. Zwei niedliche Kinder starren auf das Display ihres Smartphones, auf dem ein Film läuft. Ein alberner Hund sitzt zu ihren Füßen.

Verflucht, Wladimir Putin.

Wir gelangen mit der Rolltreppe nach oben und gehen am Westufer des Dnipro Richtung Norden. Angeblich steht irgendwo da vorne die russische Armee. Ich muss haltmachen, um mit Jeremy Vine für seine Sendung auf BBC Radio Two zu sprechen. Er ist ländliches Mittelschicht-England, aber das ist gut, er erreicht die ganz normalen Leute. Oz bleibt nicht stehen. An diesem Tag werde ich ihn nicht wiedersehen. Im Weitergehen filme ich mich selbst und im Hintergrund ein paar ukrainische Soldaten, die am Triumphbogen für die russisch-ukrainische Freundschaft herumlungern – keine Ironie, Leute. Ein Soldat brüllt mich an, ich solle aufhören zu filmen. Ich nehme die Kamera runter, gehe hundert Meter weiter und filme weiter.

Sweeney, du Idiot.

Ein junger Ukrainer mit Gewehr fängt an, mich auf Russisch anzubrüllen. Die Mehrheit der Stadtbevölkerung spricht russisch. Er ist nicht komplett im Tarnanzug, sondern trägt einfache grüne Hosen. Andere Typen schwenken ihre Gewehre eher so allgemein in meine Richtung.

Herr Grünhose verlangt mein Handy, er will sehen, was ich gefilmt habe.

„Sehe ich aus wie ein russischer Spion?“ Ich trage eine orangefarbene Strickmütze und einen kamelhaarfarbenen Dufflecoat, wie ihn Trevor Howard anhatte, als er in dem Film Der dritte Mann den Major Calloway spielte, darunter ein braunes Cordjackett mit Flicken auf den Ellenbogen. Ich sehe aus wie ein arbeitsloser Erdkundelehrer aus Dorking.

Er verlangt trotzdem mein Handy.

Völlig bescheuert. „Sehe ich aus wie ein russischer Spion?“, brülle ich noch mal – und ich kann ziemlich laut brüllen. Sollten Sie das nicht glauben, fragen Sie mal jemanden von Scientology.

Inzwischen werden die Gewehre nicht mehr allgemein in meine Richtung geschwenkt, sondern zielen auf mich.

Ich händige mein Handy, meinen Pass und meinen Presseausweis aus. Sie nehmen mich mit in ihre Basis, ich halte die Hände über dem Kopf. Eine Stahltür schließt sich hinter mir. Niemand hat gesehen, wie ich reingegangen bin, niemand hat meine Festnahme mitbekommen. Ich bin in Schwierigkeiten.

Wir befinden uns in einem Pumpwerk, das halb Kyjiw mit Trinkwasser versorgt. Es riecht nach gut geölten alten Maschinen.

Jemand ruft beim ukrainischen Inlandsgeheimdienst SBU an – Sluschba bespeky Ukrajiny. Ich sage immer wieder, schaut euch doch meinen Twitter-Account an!

Grünhose holt seinen Kommandanten und dessen Stellvertreter. Die beiden sind echtes Militär und tragen die komplette Uniform der ukrainischen Armee. Der Chef ist ein großer Mann, größer als ich, und ich bin nicht gerade winzig. Der Stellvertreter ist kleiner, aber gerissen. Mit einer Mischung aus Amüsement und Ironie schaut er mich an. Ich vermute, ihm ist klar, dass ich keine Bedrohung darstelle. Die beiden erinnern mich an Captain Mainwaring und Sergeant Wilson aus der britischen Kriegs-Sitcom Dad’s Army. Aber der Chef sieht mich grimmig an und sagt: „Russki schpion.“ Ich habe in der Schule Russisch gelernt und fast alles vergessen, aber so viel verstehe ich noch: „Russischer Spion“. Da setze ich mich hin und bekomme einen Lachanfall.

Der russische Spion scheint sich nicht angemessen zu fürchten. Die Stimmung verändert sich. Grünhose googelt mich und findet endlich mein Twitter-Profilbild, auf dem ich Putin persönlich herausfordere. Nachdem im Juli 2014 eine russische BUK-Rakete, von Separatisten in der Ostukraine abgefeuert, alle Passagiere an Bord des Flugs MH17 der Malaysia Airlines getötet hatte, konnte ich den russischen Präsidenten in Sibirien stellen und ihn auf den Mordanschlag ansprechen.

Grünhose findet auch das Foto aus dem Jahr 2013, auf dem Donald Trump vor mir steht und mir die Hand geben will, um zu signalisieren, dass unser Interview beendet ist. Ich sitze noch da, die Hand erhoben. Meine Frage lautete: „Mr. Trump, warum haben Sie Beton von Fat Tony Salerno gekauft?“

Schon möglich, dass einer der beiden Männer auf diesem Foto ein russischer Spion ist, aber sicher nicht ich.

Eine Omi erscheint und bringt dem Häftling eine Tasse Tee. Grünhose wird mein Held. Er stellt sich als Vlad Demchenko vor, ein netter, kluger Filmemacher, der 2014 eine Dokumentation über die Kämpfe um den Flughafen von Donezk gedreht hat. In einem früheren Leben, vor dem Krieg, war er viel auf Reisen. Wie man das so macht. Er spricht ziemlich gut Englisch, und wir verstehen uns auch gut, aber nun haben sie ja den SBU angerufen, also stecke ich in den Mühlen der Militärbürokratie fest und muss versuchen, mich von dem schlimmstmöglichen Verdacht zu befreien. Es ist, als würde man von bewaffneten Leuten in einer fremden Sprache beschuldigt, ein Verräter zu sein, und müsste sich dagegen verteidigen. Wir steigen in einen großen braunen Lastwagen, der Kommandant am Steuer, sein bewaffneter Stellvertreter, Vlad und ich auf dem Rücksitz. Überall in der Stadt werden Checkpoints errichtet. Soldaten mit Gewehren rennen herum, ständig heulen die Sirenen. Das Artilleriefeuer kommt näher. Wir parken in einer Seitenstraße unweit des SBU-Hauptquartiers und sitzen da. Und sitzen. Und sitzen.

„Ich glaube, sie werden ein bisschen paranoid“, flüstert Vlad mir zu.

Willkommen in meiner Welt, denke ich, sage es aber nicht laut.

Mir geht durch den Kopf, dass das Hauptquartier des ukrainischen Geheimdienstes das zweitbeste Ziel für russische Raketen sein könnte, gleich nach dem Sitz des Präsidenten.

Irgendwann wird ein Fensterladen aufgestoßen, und jemand sagt etwas.

Drei ukrainische Soldaten erscheinen und übernehmen mich. Ich verabschiede mich von dem Kommandanten, seinem Stellvertreter und Vlad, und wir marschieren die Straße hinauf, um die Ecke des Gebäudes und eine breitere Straße entlang zum Haupteingang.

Dort warten wir. Es gibt hier ein schweres Drehkreuz mit elektronischer Steuerung, aber niemand kann sich bewegen, solange der ranghöchste Soldat nicht telefoniert hat. Und er kommt mit seinem Anruf nicht durch. Ich bemerke, dass mehrere Maschinengewehre genau auf uns gerichtet sind.

Schließlich tauchen wieder andere Soldaten auf, und ich werde durch das Drehkreuz in die Eingangshalle des SBU gebracht. Überall Sandsäcke und Soldaten mit automatischen Waffen und roten Augen, als hätten sie seit einer Woche nicht mehr richtig geschlafen. Was wohl auf die meisten Menschen in der Ukraine zutrifft. Ein hochgewachsener, streng aussehender Mann nimmt einem der Soldaten meinen Pass und meinen Presseausweis ab und bringt mich eine Treppe hoch, vorbei an todmüden Soldaten, die auf den Stufen sitzen. Ich muss an ein präraffaelitisches Gemälde einer Szene aus Tennysons Morte d’Arthur denken.

Der strenge Typ bringt mich in sein Büro, dessen Fenster mit dickem gelbem Klebeband gesichert sind, damit nicht so viel Glassplitter herumfliegen, sollte der SBU angegriffen werden. Wenn hier ein Marschflugkörper einschlägt, werden wir alle gegrillt. Drei oder vier weitere Soldaten sitzen auf Bürostühlen, sie wirken vollkommen erschöpft. Der Typ studiert meinen Pass und meinen Presseausweis, schaut sich dann die Fotos auf meinem Smartphone an. Seit dem 14. Februar bin ich in Kyjiw. Was für ein Valentinstag!

„Diese Fotos von ukrainischen Soldaten müssen gelöscht werden.“

Ich lösche sie und bitte um Entschuldigung, dass ich ihm seine Zeit stehle. „Aber ich bin kein russischer Spion“, sage ich noch.

„Sie sind frei“, erwidert er. „Keine Aufnahmen von der ukrainischen Armee mehr.“

Geht in Ordnung.

Draußen vor dem SBU-Hauptquartier wird es allmählich dunkel. Ich marschiere mit schnellen Schritten davon. In der Seitenstraße steht noch der braune Pick-up, mit dem ich hierhergebracht wurde. Der Kommandant ist allein, er sitzt am Steuer und telefoniert. Ich klopfe ans Fenster und zeige ihm mit erhobenem Daumen, dass ich freigelassen wurde. Er blickt auf, sieht mich grimmig an, ich mache, dass ich weiterkomme.

Mehr als einen Monat später schreibt mir Vlad: „Ich hab dir das bisher nicht gesagt, aber von den Leuten, die im Auto saßen, als du zum SBU gebracht wurdest, sind nur noch wir zwei am Leben, John. Die anderen beiden sind nach einer Operation an der Front verschwunden.“

Vlad sucht nach dem Kommandanten und seinem Stellvertreter, damit die beiden ein anständiges Begräbnis kriegen. Er schickt mir ein Update: „Wir haben ihre Leichen nicht gefunden, also hat man sie entweder gefangen genommen, oder sie wurden irgendwo verscharrt. Ich weiß nicht, was ich ihnen wünschen soll.“

Und er schickt mir ein Foto des ausgebrannten Pick-ups, ein verkohltes Skelett aus Metall in einem Wald irgendwo im Ödland nördlich von Kyjiw.

Zurück in meiner Unterkunft, drehe ich ein Filmchen für Twitter, in dem ich den Leuten von meinem heftigen Tag erzähle. Ich trinke einen kräftigen Schluck Gin mit grenzwertigem Tonic, während ich von meiner Festnahme und späteren Freilassung berichte. Am Ende erwähne ich, dass Strom und Internet noch funktionieren und dass ich den Eindruck habe, im Moment steckt weder Präsident Selenskyj in echten Schwierigkeiten noch ich. Sondern Wladimir Putin.

Dieses Twitter-Video bekommt eine Million Klicks.

Die Tage verschwimmen miteinander. Chou-Chou die Clownin ist gut, besser, als man erwarten könnte, denn ihr Publikum besteht aus etwa zwanzig Kindern und ihren Müttern und Vätern, die sich nie weit von ihrem derzeitigen Aufenthaltsort entfernen können. Wir befinden uns im Keller der Dialysestation im Kyjiwer Kinderkrankenhaus. Wenn diese Kinder von der Maschine genommen werden, sterben sie wahrscheinlich. Wenn sie hier bleiben, sterben sie wahrscheinlich auch, dank Wladimir Putins Krieg.

Chou-Chou, was so viel heißt wie „Verrückt-Verrückt“, ist eine junge Frau mit klassischer roter Clownsnase, Zöpfen und in alberner Bluse und Rock. Ihr echter Name ist Anastasia Kalyuha und sie ist selbst ein Flüchtling – aus Donezk, wo Putin 2014 zum ersten Mal in die Ukraine einmarschierte. Ein Mädchen von zwölf oder dreizehn Jahren sitzt auf einem Rollbett, das Gesicht wie bei allen Kindern hier im Keller wegen der Nierenprobleme schwefelgelb. Doch sie ist Teenager genug, um zu wissen, dass Clowns etwas für kleine Kinder sind und dass diese Clownin Unsinn plappert. Ich erzähle ihr und Chou-Chou, dass ich aus London komme. Chou-Chou bietet mir auf Englisch ein Brötchen und Tee zum Frühstück an.

Das Mädchen auf dem Rollbett verzieht das Gesicht zu einem Grinsen.

„Wie heißt du?“, frage ich sie.

„Elon“, erwidert sie. Oder so ähnlich.

„Elon Musk“, steigt Chou-Chou sofort ein, und darüber und über die Vorstellung, dass Mr. Tesla hier sein könnte, fangen wir beide an prustend zu lachen, das gelbgesichtige Kind und ich. Chou-Chou ist jetzt voll in Fahrt. Ich wende mich ihr zu und sage, im Rückblick ein bisschen zu herablassend, eher so wie John Cleese zu Manuel in Fawlty Towers: „Du machst das echt ziemlich gut.“ Chou-Chou ist wirklich verdammt gut.

Auf dem nächsten Bett liegt Angelica, vierzehn Jahre alt, die in exzellentem Schulenglisch mit mir plaudert, während zwei Schwestern ihr über die Vene Medikamente verabreichen. Nebenan piept eine Maschine, einige Kinder lachen. Ich sage zu Angelica, wenn sie hier rauskommt, soll sie mich in London besuchen. Sie soll meine Enkelin kennenlernen, und ich zeige ihr, wo die Queen wohnt. Sie gibt mir ein Daumen hoch. Mut unter Beschuss, Anmut unter Druck: Das ist die ukrainische Art, und hinter meiner coolen Maske kämpfe ich mit den Tränen.

Chou-Chou drängelt sich an mir vorbei und liefert eine Nummer mit ihrem Handy ab, die einen kleinen gelbgesichtigen Jungen dazu bringt, sich schlapp zu lachen, während seine Kumpel, all diese gelben Mädchen und Jungen, vor sich hin kichern und eine Mutter, die auf einem der Betten sitzt, lächelnd in meine Handykamera winkt.

Ich bin ein dreiundsechzig Jahre alter Kriegsberichterstatter. Ich habe Kriege und allen nur denkbaren Wahnsinn erlebt, in Ruanda, Burundi und im Südafrika der Apartheid, die Revolution in Rumänien, den Krieg im ehemaligen Jugoslawien, im Irak, in Syrien, Albanien, Tschetschenien, Afghanistan und Zimbabwe. Ich habe Babys mit abgehackten Gliedmaßen gesehen und einen alten Mann, dessen Augen durch eine Mine in den Kopf gedrückt worden waren. Menschen, deren Lunge zerfetzt war, und einen Mann, dem sie mit einer Machete den Schädel gespalten hatten. Aber nichts ist schlimmer als ein Kind, das auch im Krieg noch lächelt. Diese Noblesse der menschlichen Seele bringt mich zum Weinen. Und jetzt weine ich.

Ich kehre in meine Unterkunft im Zentrum von Kyjiw zurück, durchforste TikTok und Twitter, sehe ein Video von drei ukrainischen Bauernjungen, die ein liegen gebliebenes russisches Maschinengewehr im Beiwagen ihres Motorrades abschleppen, und muss hysterisch lachen über diese Jungs – die besten Krieger der Welt.

Ob sie gut genug sind, um zu verhindern, dass Putins Militärmaschinerie die Dialysekinder im Keller des Krankenhauses umbringt? Ich weiß es nicht, aber eins weiß ich, und dieses eine lässt mich meine absolut rationale Furcht überwinden und hier bleiben und weiterhin berichten, bis mich vielleicht irgendwann doch das letzte bisschen Mut verlässt.

Ich weiß nicht, ob die ukrainischen Kämpfer Putin stoppen können, aber Leute, sie versuchen es. Und weil ich das gesehen habe und die unschuldigen Menschenleben kenne, die sie verteidigen, sind auch sie Teil jener Noblesse der menschlichen Seele, die Wladimir Putin zerstören will.

Im Moment ist das Böse ganz erfolgreich.

Am nächsten Morgen fahre ich per Anhalter zum Fernsehturm – ich bin ja schließlich Freelancer. Ein Typ, der ebenfalls Wlad heißt, nimmt mich in seinem keuchenden kleinen roten Škoda mit. Ich ernenne ihn auf der Stelle zu meinem persönlichen Fahrer. Wir kurven durch die Checkpoints, niemand hält uns auf, das marode Kugellager eines unserer Räder quietscht, und ich bin früher am Fernsehturm als alle anderen Reporter. Ein Kämpfer namens Rost, unheimlich in seinem Hoodie und mit seiner Waffe, zeigt mir den zerstörten Turm und das Übertragungsgebäude, das riesige Loch in der Mauer, das ein direkter Treffer hinterlassen hat. In der Nähe wird die dünne Schneedecke von einer leuchtend roten Blutlache gefärbt – dort wurde einer der Arbeiter getötet.

„Fuck Putin“, sagt Rost.

„Fuck Putin“, erwidere ich.

„Was hast du vor dem Krieg gemacht?“, frage ich ihn.

„Ich war Heißluftballon-Pilot“, sagt er. Wir müssen beide lachen beim Gedanken an die Absurditäten des Krieges.

Nicht weit von hier hat eine russische Rakete eine Schneise durch die Bäume geschlagen, sodass das Mahnmal von Babyn Jar zu sehen ist, das an die größte Massenerschießung während des Holocaust erinnert, bei dem die Nazis und ukrainische Kollaborateure 34 000 Juden aus Kyjiv ermordet haben. Putin behauptet, die ukrainische Regierung bestehe aus Neonazis. Der Präsident und der Ministerpräsident der Ukraine sind Juden, die Russen haben das Mahnmal angegriffen. Um eines klarzustellen: Nicht die Ukrainer sind es, die sich in diesem Krieg benehmen wie die Nazis.

Rost führt mich aus dem Komplex hinaus und über die Straße, wo eine der Raketen übers Ziel hinausgeschossen ist und eine Reihe von Geschäften getroffen hat. Der Qualm dringt noch aus den Gebäuden, Leichen liegen auf dem Boden. Die Männer vom Leichenschauhaus kommen und holen Decken aus ihrem dunkelgrünen Lieferwagen. Sie legen sie über die Toten: ein älterer Mann, eine Mutter mit Kind. Wenn der Kreml behauptet, man schieße nicht auf Zivilisten, dann ist das eine Lüge. Ich habe die zivilen Opfer des russischen Krieges mit eigenen Augen gesehen. Und davon berichte ich auf Twitter.

Vielleicht bekomme ich deshalb mitten in der Nacht eine Meldung von Microsoft, dass mein Account gehackt wurde und dass man den Hacker im Kreml oder in dessen unmittelbarer Nähe geortet hat. Es ist nicht ganz klar, was passiert ist, vielleicht ist das Ganze auch ein Phishing-Versuch. Aber es ist schon klar, allein die Tatsache, dass man hier ist, Filme auf Twitter postet und Artikel für alle möglichen Nachrichtenkanäle schreibt, macht einen zur Zielscheibe für den Kreml.

Die russische Armee bestattet ihre eigenen Toten nicht. Das ist nicht gut für die Moral der Truppe.

Schlechte Moral ist ein Ergebnis des zweiten wichtigen Grundes für ein Scheitern der Russen: dass sich nämlich das Oberkommando keinen Deut um die eigenen Leute kümmert. Es kümmert sich nur ums Geld. Es ist korrupt.

Sprechen wir über das Hundefutter. Russische Soldaten bekommen die nahrhaftesten Rationen, die man sich vorstellen kann – Hundefutter. Man bekommt einen Geschmack davon, was beim Krieg in der Ukraine falsch läuft, wenn man sich an eine Geschichte erinnert, die Reuters vor gut zehn Jahren veröffentlichte. Da zitierte die Nachrichtenagentur den Ex-Major Igor Matwejew mit den Worten: „Es ist mir peinlich, darüber zu sprechen, aber die Soldaten hier bekamen Hundefutter. Es wurde zu Eintopf verarbeitet.“ Die Dosen wurden mit falschen Etiketten versehen, auf denen von „Premium-Rindfleisch“ die Rede war.

Die Ukrainer haben in verlassenen russischen Armeefahrzeugen Lebensmittelrationen gefunden, deren Haltbarkeit vor sieben Jahren abgelaufen war. Der unglaubliche Witz daran ist, dass einer der Lieblingsgangster des Kremls für diese Dinge verantwortlich ist, Jewgeni Prigoschin, auch bekannt als „Putins Koch“. Es wird vermutet, dass Prigoschin, eng verbunden mit dem militärischen Geheimdienst GRU, in Sowjetzeiten ein Sträfling, Trollfarmen und die mörderische Söldnertruppe „Gruppe Wagner“, benannt nach Hitlers Lieblingskomponisten, finanziell unterstützt. Sein Firmenimperium kontrolliert 90 Prozent der Lebensmittelversorgung der russischen Armee. Es gibt mehrere Videos von Ukrainern, in denen hungernde russische Soldaten um Essen betteln. Für all das sind Prigoschin und sein Chef verantwortlich.

Der geniale Russlandkenner Christo Grosew arbeitet auch als Detektiv für Bellingcat, ein investigatives Recherchenetzwerk, das auf Open-Source-Informationen setzt. Ein Tweet von ihm lautet: „Während die russischen Soldaten hungern und in gestürmten ukrainischen Häusern um Brot betteln, überschwemmen Prigoschins angeblich ‚nicht für den Handel bestimmte‘ Lebensmittelrationen russische Flohmarktportale zum Preis von 3 Dollar pro Dose.“

Die Korruption tötet die russische Tötungsmaschine.

Und dann wäre da noch das Thema schlechte Führung. Wladimir Putin hat einen Krieg angefangen, ohne seinen Geheimdienst einzubeziehen. Er hat nicht über die Grenze geschaut und niemanden gefragt, was da drüben vor sich geht. Oder er hat gefragt, und man hat ihm aus Angst nicht die Wahrheit gesagt: dass die Ukraine sich nämlich wehren würde. Schlechte Führung ist auch das Hauptthema von Norman F. Dixons Klassiker On the Psychology of Military Incompetence. Dass Putin keine militärische Kompetenz besitzt – na ja. Er ist eine schwache, autoritäre Persönlichkeit, weil er sich vor dem Tod fürchtet. Daher der lange Tisch beim Treffen mit dem französischen Staatspräsidenten Macron und sogar mit hochrangigen russischen Beamten: Er leidet unter einem hochgradigen Verfolgungswahn.

Verfolgungswahn zerstört die russische Armee von innen. Wladimir Putin sitzt wie ein Häftling in seinem Schloss, genau wie Stalin. Seine Angst, er könnte die Karten zu früh auf den Tisch legen, und die Amerikaner würden davon in Kenntnis gesetzt werden, war so groß, dass er selbst seine Armee erst am Tag vor dem Einmarsch in die Ukraine über seine tatsächlichen Pläne informierte. Was zur Folge hatte, dass der russische Generalstab den Krieg improvisieren musste – mit katastrophalen Folgen. Diese Generäle sind nur aufgrund ihrer Treue zum Kreml im Amt, nicht wegen ihres Mutes oder ihrer Kompetenz. Unterwürfigkeit mag angehen, wenn eine Armee nicht gegen einen schwierigen Gegner zu kämpfen hat. Aber unterwürfige Generäle bringen nichts, wenn man es mit der ukrainischen Armee zu tun hat.

Irina Borogan und Andrei Soldatow, zwei der besten Beobachter des russischen Psychodramas, vermuten, dass Putins Verfolgungswahn sogar das Vertrauen im Allerheiligsten angreift, im innersten Zirkel des staatlichen Geheimdienstes (dem FSB, ehemals KGB). Sie berichten, dass der Chef des Auslandsgeheimdienstes FSB und sein Stellvertreter „unter dem Vorwurf festgenommen wurden, Gelder veruntreut zu haben, die für subversive Aktivitäten vorgesehen waren, und wegen mangelhafter Informationen im Vorfeld des jetzt stockenden russischen Angriffs“.

All das liegt am Chef. Die Moral ist schlecht, weil Putin sich weder um sein Volk noch um seine Soldaten schert. Die Korruption grassiert in seiner Armee, weil er – wie Alexei Nawalny einmal zu mir gesagt hat – „der Zar der Korruption“ ist. Und Verfolgungswahn ist das Lieblingshobby ehemaliger KGB-Spione. Sein Krieg läuft nicht gut, und dafür ist er ganz allein verantwortlich. Kein Wunder, dass in Moskau Gerüchte umgehen, die FSB-Führer würden ihre Datschen auf der Krim verkaufen.

Ein paar Kilometer von dem Mahnmal für die Ukrainer, die 1937 bei Stalins Großem Terror ermordet wurden, – trostlose Metallkreuze, eine Granitplatte, ein paar Birken, die in eine düstere Vergangenheit überleiten, liegt der letzte Checkpoint der ukrainischen Armee.

Der letzte, jedenfalls für uns.

Es ist Mitte März. Als wir näher kommen, schickt man uns zurück nach Browary. Jenseits des Kontrollpunkts wurden ein paar Tage zuvor die Panzer der russischen Armee, die auf Kyjiw zuratterten, von den Verteidigern in die ewigen Jagdgründe geschickt. Der Ort des Angriffs liegt vor uns, aber der ukrainische Soldat lässt nicht mit sich reden. „Kehren Sie um.“

Wie um seine Worte zu unterstreichen, kracht es gewaltig aus dem Wald zu unserer Rechten. Nicht sehr nah, aber auch nicht weit weg. Man lernt zu erkennen, woher der Geschützdonner kommt. Ein Abschuss ist einfach nur ein Krachen, der Luftdruck ändert sich nicht. Bei einem Treffer kann es zwei Einschläge geben, und man spürt es bis in die Schuhsohlen.

Wir steigen wieder ins Auto, fahren ein Stück zurück, bleiben an einem Picknickplatz stehen, hören es wieder krachen, sehen schwarzen Rauch, der sich träge in den eisblauen Himmel kräuselt. Ab und zu heult die Sirene eines Notarztwagens auf der vierspurigen Schnellstraße Richtung Kyjiw.

Ein Paar kommt auf uns zu, bewegt sich zu Fuß in Richtung Krieg. Wir reden kurz miteinander. Wanja und Natascha sind mittleren Alters, gelassen, zielbewusst. Vor dem Krieg war er Fischhändler, sie hat Gurken und Salat angebaut.

„Ich hätte gern ein Sandwich mit Räucherlachs und Gurke“, sage ich aufs Geratewohl.

Wieder kracht es im Wald rechts von uns.

„Tut mir leid, ist gerade nicht vorrätig“, erwidert sie.

Der ukrainische Humor ist ein ganz spezielles Wunder. Natascha bleibt noch ernst.

„Ich werde Ihnen eine schlechte Bewertung schreiben“, sage ich.

Jetzt lacht sie auch, für einen Moment ist der Krieg vergessen, während wir unseren Scherz genießen – und das Leben. Ich habe Wlad dabei, den Fahrer, der mich auf dem Weg zum Fernsehturm aufgesammelt hat, zu Beginn des Krieges, als dort ein Raketenangriff stattgefunden hatte. Und Eugene, den schlechtesten Dolmetscher der Welt. Das ist natürlich absolut nicht wahr, Eugene ist ein Star. Mit uns lacht auch Emile Ghessen, Filmemacher aus London, der in einem anderen Leben Sergeant der Royal Marines war. Irak, Afghanistan.

Wir fragen Wanja und Natascha, wohin sie unterwegs sind. „Nach Hause, ins nächste Dorf, knapp drei Kilometer von hier.“

„Ist es russisch besetzt?“

„Nein, von unseren Leuten.“

„Und das nächste Dorf? Unter russischer oder ukrainischer Kontrolle?“

„Das weiß keiner.“

Die Russen sind nah, fünfzehn Kilometer, vielleicht weniger.

Wir fahren noch ein Stück zurück und halten an einer Tankstelle östlich von Browary, um Kaffee zu trinken.

Denis, ein untersetzter Taxifahrer, hilft zwei Leuten, ihre Habseligkeiten aus ihrem beschädigten Auto in sein Fahrzeug umzuladen. Der größte Teil der Motorhaube ist weg, und wie sie damit bis zu dieser Tankstelle gekommen sind, ist nur ein weiteres Rätsel dieses Krieges. Der Mann steht schweigend mit grimmigem Gesicht da, die Frau ist am Boden zerstört und weint. Ein Telefon klingelt, die Frau führt ein längeres Gespräch. In der Zwischenzeit raucht Denis eine Zigarette und spricht mit uns. (Ich habe nicht nach seinem Familiennamen gefragt. Wenn die russische Armee in Hörweite ist, gilt es als unhöflich, Leute mit solchen Fragen zu belästigen.)

Ich habe Berichte gehört, die besagen, die russische Armee sei hier, am östlichen Ende ihrer Zangenbewegung auf Kyjiw zu, nicht nur aufgehalten worden, sondern würde zurückgedrängt.

„Haben sich die Russen bewegt?“, frage ich Denis.

„Nein“, sagt er. „Sie sitzen fest, es geht nicht vorwärts und nicht zurück.“

„Und wie geht es ihnen?“

„Die Leute in den Dörfern sagen, sie betteln um Lebensmittel. Sie sind so hungrig, dass sie zu den Dorfbewohnern kommen und um etwas zu essen bitten. Es heißt auch, sie sind nicht aggressiv. Ihre Kommandanten verlangen von ihnen, dass sie kämpfen und grob sind, aber sie sind zu sehr damit beschäftigt, irgendwo ein bisschen Essen aufzutreiben.“

Es gibt immer eine Bar. In Kyjiw im März 2022 ist es der Buena Vista Social Club, gleich neben einem Checkpoint der ukrainischen Polizei, was für sich genommen schon lustig ist und noch lustiger, weil der Verkauf von Alkohol derzeit landesweit verboten ist. Tja. Es ist eine fröhliche Kneipe mit kubanischer Anmutung, der Wirt heißt Maks, und man weiß vorher nie, was es zu trinken gibt und wer sonst noch da ist. Die Frauen hier haben eine Vergangenheit, die Männer keine Zukunft. So etwa fühlt sich das an.

Zu Beginn des Krieges war einer der Stammgäste ein großer Kerl mit dickem Schnurrbart und einer wilden Lockenmähne, oft zusammen mit seiner Kollegin, einer ukrainischen Freelancerin. Ich habe nie mit ihm gesprochen, erlebte ihn aber als einen Mann mit viel Präsenz, einen interessanten Charakter, den ich vielleicht in Sarajevo oder sonst wo schon mal gesehen hatte: Er war ein berühmter Kameramann namens Pierre „Zak“ Zakrzewski, und sie war Olexandra „Sascha“ Kuwschinowa, und die beiden wurden am 14. März 2022 getötet, als ihr Fahrzeug in Butscha dreißig Kilometer nordwestlich von Kyjiw beschossen wurde – im Englischen erinnert der Ortsname an „butcher“, Metzger. Der britische Journalist Ben Hall wurde bei dem gleichen Angriff verletzt. Sie arbeiteten für Fox News, und von Zak, der 55 Jahre alt und in Irland aufgewachsen war, hörte man, er habe gemischte Gefühle dabei gehabt. Aber er kannte die Risiken im Krieg nur allzu gut und war zu dem Schluss gekommen, es sei klüger, ein großes Unternehmen im Rücken zu haben, als frei zu arbeiten. Seine Partner bei Fox mochten ihn und hatten ihm einen Preis als „unbesungener Held“ verliehen, nachdem er geholfen hatte, afghanische Freelancer aus Kabul zu retten.

Sascha war 24 Jahre alt, schön, mutig und unheimlich clever. Nach ihrem Tod erzählte ihr Vater, sie habe schon im Alter von drei Jahren lesen gelernt und sich im Familienurlaub Englisch mithilfe von Speisekarten angeeignet. Sie war eine fanatische Fotografin, ständig mit fünf Kameras unterwegs, sie hatte ein Musikfestival für aufstrebende Jazzmusiker gegründet, als DJane gearbeitet und Gedichte geschrieben. Als Nächstes wollte sie Filme machen.

Wenn man die Kultur der freien Meinungsäußerung in einer Demokratie nicht mag, sprengt man den Fernsehturm. Der erste Journalist, der in diesem Krieg dem Kreml zum Opfer fiel, war Jewgeni Sakun, 49, Kameramann des Senders Ukraine LIVE. Er starb am 1. März. An diesem Abend schickte die russische Armee zwei Raketen, und dabei wurden ein Arbeiter auf dem Gelände sowie vier Zivilisten getötet. Mit eigenen Augen sah ich die Leute vom Leichenschauhaus, wie sie die Leichen eines Mannes mittleren Alters, eine Mutter und ihr Kind wegschafften. Aber davon habe ich ja schon berichtet.

Die gefährlichste Gegend in Kyjiw sind die nordwestlichen Vororte, wo der Teil der russischen Armee, dessen Angriff von Tschernobyl herunter geführt wird, der Hauptstadt am nächsten ist. Reporter auf der Suche nach Geschichten über die humanitäre Lage, über Flüchtlinge mit dem Hund an der Leine oder der Katze in der Transportbox, fuhren immer wieder nach Irpin dreißig Kilometer nordwestlich von der Hauptstadt. Da die ukrainische Armee einen weiteren Vorstoß der Russen fürchtete, flutete sie die Flussauen in der Nähe des Vorortes und sprengte die südlichste Brücke, sodass die Leute irgendwie über die Ruinen klettern mussten. Wenn das geschafft ist, kommt noch eine zweite Brücke. Das ist die Stelle, wo der US-amerikanische Filmemacher Brent Renaud, 50, ursprünglich aus Little Rock, Arkansas, und ein früherer Mitarbeiter der New York Times, stand, als er die Flüchtlinge filmte, die um ihr Leben rannten. Brent wusste, was er tat, nachdem er in Wort und Bild an all den netten Orten dieser Welt über die Grausamkeit des Menschen berichtet hatte: Irak, Afghanistan, Libyen.

In Irpin, an der zweiten Brücke, schossen ihm am 13. März russische Soldaten ins Genick. Er starb an seinen Verletzungen.

Oxana Baulina war eine jener unheimlich tapferen Russinnen aus dem Team Nawalny, bevor ihr Held im Januar 2021 unter gefälschten Anschuldigungen verhaftet und die Organisation zerschlagen wurde. Die 43-Jährige wurde vom Kreml zur „Terroristin“ erklärt und musste aus Russland fliehen. Sie ließ sich als Reporterin und Filmemacherin in Polen nieder und berichtete über den Krieg. Als am 23. März ein russisches Artilleriegeschoss in ein Einkaufszentrum in Podil, einem nordwestlichen Vorort, wenige Kilometer von Kyjiw krachte, wurde Oxana getötet.

Sie war eine schöne Frau mit rotbraunem Haar und atemberaubendem Mut. Wenn ich an sie denke, kommt mir ein Vers von Keats in den Sinn: „Schönheit ist Wahrheit, Wahrheit ist Schönheit – das ist alles / was ihr auf Erden wisst und wissen müsst.“

Das ist grauenvoll. Aber es macht den Menschen im Buena Vista Mut, dass wir da sind, gerade weil Wladimir Putin uns nicht hier haben will.

Und der Rum ist gut. Mein Freund Oz Katerji sah einmal in Beirut einen riesigen Grafitti-Spruch, der für jeden Kriegsberichterstatter in jedem Krieg funktioniert: „Ich glaube an gar nichts. Ich bin nur hier für die Gewalt.“ So kann man es ansehen. Die andere Sichtweise ist, dass all das Saufen, das Auf-dem-Tisch-Tanzen – die Decke ist so niedrig, ich muss in die Hocke gehen – von der Liebe zum Leben kommt, nicht von dessen Verneinung.

Ich denke auch an ein Zitat aus Tom Stoppards großartigem Theaterstück Night and Day, das ich schon mal auf Twitter zitiert habe, während ich kurz vor – nein, eher kurz nach – der Ausgangssperre von der Bar nach Hause eilte. Der Liebhaber der jungen Journalistin (in London gespielt von Diana Rigg), die an der Front getötet wurde, wendet sich darin gegen falsche romantische Vorstellungen vom Journalismus: „Nicht die herzensbrechende Schönheitskönigin, nicht das Kreuzworträtsel und definitiv nicht die Schlagzeile auf der ersten Seite ist das wert.“ Der alte Journalisten-Haudegen John Thaw erwidert: „Ja, Sie haben recht. Andererseits: Menschen tun einander schreckliche Dinge an. Aber es ist schlimmer an Orten, wo man darüber im Dunkeln gelassen wird. Information ist Licht. Information als solche, egal worüber, ist Licht.“

Ruhet in Frieden, Zak, Sascha, Jewgeni, Brent und Oxana.

Während der Krieg sich weiterschleppt, ergattere ich eine Bude im Dachgeschoss mit Blick auf das Herz der Stadt, den Majdan, etwa 15 Zentimeter von den Alarmsirenen auf dem Dach der Hauptpost entfernt. Jeden Tag gehen die Sirenen praktisch in meinem Kopf los. Es ist ein scheußliches Geräusch, ich hasse es, aber in dieser neuen Wohnung kann ich es unmöglich ignorieren. Eines Tages schaue ich aus dem Dachfenster, meine orangefarbene Glücksbringer-Mütze auf dem Kopf, während mir Schneeflocken ins Gesicht fliegen, höre Putins Wiegenlied zu, das dröhnend vom kommenden Tod singt, und nehme mit dem Smartphone eine schlichte Nachricht für meine Follower auf Twitter auf: „Wladimir Putin, Do Fuck Off.“ – Verpiss dich endlich!

Dann setze ich mich hin, gieße mir einen Schluck Jameson-Whiskey ein – es ist halb neun morgens, aber was soll’s – und erinnere mich an eine halb vergessene Zeile aus der Zeit des Blitzkriegs in London 1940. Harold Nicolson war ein eleganter Adeliger, er war anständig, und er schrieb ein Tagebuch, oftmals deprimiert und unglücklich über das Schicksal Großbritanniens, aber manchmal auch heroisch. Allzu lange hatten die Briten ihre Luftabwehr nicht zum Einsatz bringen wollen, weil man fürchtete, die „ack-ack“ – hübscher Kurzname für Anti-Aircraft Gunnery – würde noch mehr Menschen in London töten, wenn sie wieder runterkämen, eine der grausamen Tatsachen des Krieges. Irgendwann änderte sich jedoch das Risikomanagement, und die britischen Kanonen eröffneten das Feuer. Nicolson schreibt dazu in seinem Tagebuch: „Wir sind uns ständig der Tatsache bewusst, dass dies ein historischer Moment ist. Aber es ist ein bisschen, wie wenn man von einem Berg stürzt. Man ist sich des Todes und des Schicksals bewusst, denkt aber hauptsächlich daran, sich irgendwo festzuklammern. Ich bin angespannt und unglücklich, aber ohne Furcht. Man ist so stolz.“

London 1940. Kyjiw 2022. Nichts Neues unter der Sonne.

Vier Tage bevor Putin seinen Krieg gegen Körper und Geist beginnt, treffe ich meinen alten Freund Semen Hlusman, der mit seinen 75 Jahren immer noch ein Meisterschütze der anderen Seite ist. Er war im Jahr 1971 der erste sowjetische Psychiater, der das Feuer gegen die Instrumentalisierung seines Berufszweigs zur Unterdrückung abweichender Meinungen eröffnete, und er hat für seinen Mut einen hohen Preis bezahlt: zehn Jahre in einem Gulag im Ural, unweit der Stadt Perm. Er und seine Mithäftlinge waren erbärmlich gekleidet angesichts der Eiseskälte, die einmal bis auf 50 Grad unter null sank. Semen saß regelmäßig in einer ungeheizten Strafzelle. „Ich folgte nicht den Vorschriften, wie wir uns benehmen sollten. Ich wollte mich nicht verändern. Ich wollte mich nicht in den KGB verlieben.“

Die Beamten, die über die Häftlinge herrschten, sagten kleinlaut: „Ihr habt euch hier eine ganz eigene Universität erschaffen.“ Und Semen erwiderte: „Aber wir haben uns keine Eintrittskarten gekauft.“

An dieser Stelle möchte ich der Church of Scientology meinen Dank aussprechen, dass sie uns zusammengebracht hat. Im Jahr 2016 war ich nach Lwiw (Lemberg) im Westen der Ukraine eingeladen, und zwar von meiner Lieblingsorganisation auf der ganzen Welt, der Vereinigung ukrainischer Psychiater, deren Vorsitzender Semen ist. Ich sollte dort vor den Psychiatern des Landes einen Vortrag über den düsteren Unsinn halten, den dieser abartige Kult verbreitet. Semen und ich verstanden uns auf Anhieb.

Diesmal reden wir drei Stunden lang in seiner mit Büchern vollgestopften Wohnung in Obolon im Nordwesten von Kyjiw. Sie liegt in der Straße, die den Helden von Stalingrad gewidmet ist. Das Haus gehört zu einer Reihe von Betonblöcken, die von den Herrschern der KP der Sowjetunion entworfen wurden, damit andere – sicher nicht sie selbst – darin leben sollten. Doch der Geist erhebt sich auch in einem Betonblock – in schönster Weise.

Die erste Stunde unseres Gesprächs wird von Oz Katerji gefilmt. Dann öffnet Semen eine Flasche Cognac. Mit klassischem Understatement behauptet er, er spreche ein miserables Englisch, sodass ab und zu ein Dolmetscher einspringt, wenn es gilt, komplexe Nuancen rüberzubringen. Wenn irgendjemand behauptet, er würde die Denke eines KGB-Mannes wie Putin besser verstehen als Semen „Zehn Jahre“ Hlusman, dann glaube ich ihm kein Wort.

Wladimir Putin droht der Ukraine mit Krieg. Ist er verrückt? Das runzelige Gesicht mir gegenüber verdunkelt sich. Eine dumme Frage, aber er beantwortet sie trotzdem: „Nein, er ist nicht verrückt. Er ist sehr böse. Ich bin sicher, er ist vollkommen gesund. Er hat eine ganz besondere Persönlichkeit. Nicht die eines KGB-Offiziers. Er ist anders, er ist sadistisch, er kümmert sich nicht um andere Menschen, nicht einmal um das russische Volk. Er kümmert sich nur um sich selbst. Ähnlich wie vor ihm Hitler und Stalin. Sie haben schlimme Dinge getan, aber nicht, weil ihnen eine Stimme gesagt hat, dass sie sie tun sollen. Sie waren einfach Übeltäter. Sadisten. Aber geistesgestört waren sie nicht.“

Ist das ein Problem, dass Menschen wie ich denken, er sei verrückt? „Als Psychiater mag ich die Frage überhaupt nicht“, erwidert Semen, „ukrainische Journalisten stellen sie mir auch. Aber wenn wir behaupten, jemand sei geistesgestört, dann entbinden wir damit diese Person von der Verantwortung für ihr Handeln. Dann ist diese Person nicht mehr verantwortlich für das, was sie tut. Ein solcher Mensch ist einfach krank und begeht unglaublich böse Taten, weil die Stimmen in seinem Kopf es ihm befehlen oder weil er Halluzinationen hat. Doch in diesem Fall ist ein Mensch böse, nicht wegen der Stimmen in seinem Kopf, sondern nur wegen seiner eigenen Taten.“

Angela Merkels Gedanken darüber, was in Putins Kopf vorgeht, interessieren Semen. „Sie hat gesagt, sie sei mit ihren Argumenten nicht zu Putin durchgedrungen. Er habe sie durchaus verstanden, aber nicht in seinen Kopf eingelassen. Es wäre zu einfach, Putins spezifische Persönlichkeit auf seine Erfahrung zurückzuführen, auf seine Zeit beim KGB. Denn tatsächlich war er gar kein typischer KGB-Offizier, der beispielsweise Dissidenten verfolgte.“ Diese Sorte kennt Semen nur allzu gut. Doch während seiner Zeit im Gulag hat er auch drei ehemalige KGB-Offiziere kennengelernt, die wegen politischer Verbrechen eingesperrt waren. Er hat die Psychologie der KGB-Häftlinge und der KGB-Wachen studiert, und auch nach seiner Rückkehr nach Kyjiw hat er ehemalige KGB-Beamte kennengelernt. Aus all diesen Erfahrungen schließt er, dass KGB-Leute genau wie alle anderen unterschiedliche Persönlichkeiten haben. Aber Putin, sagt er, ist einzigartig.

Der Vergleich zwischen Putin und Hitler lässt mich ein wenig schaudern, weil Hitler nun mal in seinen ganz eigenen Kreis der Hölle gehört. Trotzdem glaube ich, dass mein alter Freund recht hat, wenn auch mit einer Einschränkung: Putin ist ein rationaler Akteur in einem Bunker, der so tief ist, so weit weg von Licht und Informationen, dass er Hebel zieht, ohne zu verstehen, wie die moderne Welt darauf reagiert. Er versteht nicht, dass zumindest einige seiner Hebel nicht mehr funktionieren, und er versteht auch nicht, dass Überfälle auf friedliche Länder genau das sind, was die Nazis taten.

Es gibt hier so viele Hunde. Dutzende von ihnen wimmeln um die Füße der ukrainischen Soldaten, um die wenigen älteren Zivilisten, die noch hier sind, um die Vertreter der internationalen Presse, die auf die kahlen Bäume starren, auf die verkohlten Häuser, auf die Reihe ausgebrannter russischer Panzer.

Ein großer, dummer Schäferhund mit einem guten, gesunden Fell schnüffelt an den gebratenen Panzern, die die Woksalnaja (Bahnhofstraße) in Butscha blockieren. Er folgt uns auf Schritt und Tritt. Ich arbeite mit zwei Journalisten aus Malta und zweien aus der Ukraine zusammen: Giuseppe Attard, Neil Camilleri, Alex Zakletsky und Liza Kozlenko. Wir filmen die kaputten russischen Eisenwaren. Auf dem Straßenpflaster liegt ein russischer Stiefel, in dem noch ein Fuß steckt.

Liza kniet sich hin und streichelt den Schäferhund, und ich versuche, ihm ein bisschen Wasser zu geben, aber er schreckt zurück, offenbar hat er Angst vor Männern. Liza unterhält sich mit ein paar ukrainischen Soldaten, die uns sagen, wo wir suchen sollen. Auf halbem Weg die Bahnhofstraße hinunter finden wir das Haus, das noch seltsam heil aussieht, und umrunden es, den Schäferhund und nun auch noch einen struppigen kleinen weißen Terrier im Schlepptau.

Dem ersten Mann in Zivilkleidung wurde ins Genick geschossen. Man sieht eine Blutlache neben seinem Kopf, seine Haut wirkt grünlich blau. Dem zweiten Mann, ebenfalls in Zivilkleidung und ebenfalls mit dieser grünlich blauen Haut, wurde aus nächster Nähe ins Gesicht geschossen. Das Loch, wo seine Stirn sein sollte, ist das Obszönste, was ich je mit eigenen Augen gesehen habe.

Die beiden Männer wurden hingerichtet.

In diesem Moment wird mir klar, warum der Schäferhund und all die anderen Hunde hier frei herumlaufen: Ihre Besitzer sind tot.

Zwei Einheimische kommen dazu, sie haben weiße Leichensäcke dabei. Sie packen die Toten einzeln in die Leichensäcke und ziehen die Reißverschlüsse zu. Das Geräusch verfolgt mich bis in den Schlaf, wie die Kettensäge in einem Horrorfilm.

Die Reihe toter russischer Panzer auf der Bahnhofstraße beweist, dass Wladimir Putins Krieg in katastrophaler Weise schiefgeht. Der russische Angriff auf Kyjiw, geführt mit den Mitteln des letzten Jahrhunderts, wurde hier in Butscha von Drohnen aufgehalten, also mit den Mitteln des 21. Jahrhunderts, und in der nächsten Stadt auf dem Weg zur Hauptstadt, in Irpin, gestoppt. Als der Kreml beschloss, es sei dumm, noch mehr Jungs zum Sterben hierherzuschicken, haute die russische Armee den Rückwärtsgang rein. Und gleichzeitig brachten sie ihren Ärger darüber, was für ein klägliches Bild sie gegenüber richtigen Soldaten abgaben, zum Ausdruck, indem sie Hunderte unschuldiger Zivilisten abschlachteten. Ganz klar zeigen die Satellitenbilder aus der Zeit der russischen Besatzung, dass die Leichen auf den Straßen von Butscha lagen, bevor die Ukrainer die Stadt zurückeroberten. Die russische Armee hat diese Morde begangen. Punkt.

In der Stadtmitte von Butscha werden wir Zeugen einer Szene, von der es hieß, sie würde nie wieder passieren. Doch „nie wieder“ fühlt sich wie ein bitterer, düsterer Witz an, wenn man sieht, was in den Massengräbern gegenüber der orthodoxen Hauptkirche liegt. Eine Hand mit grünlich blauer Haut deutet nach oben. Hier sind die Leichensäcke aus schwarzem Plastik.

Wir reden wohlgemerkt nicht von einem klassischen Massengrab wie in Babyn Jar, wo die Mörder ein Loch gruben, Leute direkt daneben erschossen und es dann wieder zuschaufelten. Dies ist ein Massengrab, in dem die Toten der russischen Besatzung beerdigt wurden: zu Beginn des Krieges ein paar ukrainische Soldaten, dann jede Menge unschuldige Zivilisten, die erschossen oder von Granaten zerfetzt oder auf andere Weise von Wladimir Putins Kriegsmaschinerie getötet wurden. In diesem Massengrab liegen, heißt es, ungefähr zweihundertachtzig Tote. Weitere vierzig, die ähnlich aussehen wie die zwei, die wir gesehen haben, sind auf den Straßen und in den Hinterhöfen von Butscha verstreut.

Russland streitet alles ab. Der russische Botschafter bei den Vereinten Nationen, Wassili Nebensja, erklärt, solange Butscha unter russischer Kontrolle gestanden habe, sei „kein einziger Bewohner gewaltsam angegriffen worden“. Er fügt hinzu, die Videoaufnahmen der Toten in den Straßen seien ukrainische Fälschungen. Der Sprecher des russischen Parlaments, Wjatscheslaw Wolodin, sagt dazu, Butscha sei „eine Provokation, bei der Washington und Brüssel die Drehbuchschreiber und Regisseure waren und Kyjiw die Schauspieler stellte“.

Vor dem Massengrab steht der örtliche orthodoxe Priester, Pater Andrii. Man sieht den Schatten des Krieges in seinem blassen, hageren Gesicht. „Die erste Grube haben sie am zehnten März ausgehoben“, sagt er.

„Was sagen Sie zu der Behauptung des Kremls, Sie hätten das getan?“

Er schaut mich mit leerem Blick an. „Erzählen Sie keinen Unsinn.“

An der Kreuzung zu Beginn der Bahnhofstraße treffe ich Rabbi Mosche Asman von der zentralen Synagoge in Kyjiw. Ich habe ihn schon einmal für eine der Zeitungen interviewt, deren freier Mitarbeiter ich bin: den Jewish Chronicle. (Ich bin ein abtrünniger Katholik, aber das scheint niemanden zu stören.) Der Rabbi berichtet mir: „Ich weiß vor allem deshalb, was hier passiert ist, weil ich zu Beginn des Krieges hier war. Wir haben hier in Anatewka eine jüdische Gemeinde. Und wir haben gehört, was passierte. Aber den Krieg selbst zu sehen, die von Panzern zerquetschten Autos, die Menschen, die von russischen Soldaten erschossen wurden. Und die vielen Leichen. Es ist schrecklich, es ist ein Kriegsverbrechen. Die ganze Welt muss diesen russischen Angriff wenigstens stoppen. Es ist wie im Zweiten Weltkrieg und doch anders. Was ist der Unterschied? Die Wehrmacht kam und danach die SS. Die SS tötete Menschen. Aber hier handelt es sich um die reguläre russische Armee, die Krieg führt und Menschen tötet. Menschen werden ermordet. Die Welt muss diesen Krieg beenden. Es ist nicht nur ein ukrainisches Problem, es ist ein Problem für ganz Europa. Für die ganze Welt.“

Ein Stück die Straße hinunter liegen sechs Mitglieder einer einzigen Familie, alle verbrannt. Das Jüngste ist eine Frau von zwanzig Jahren. Die Fotos, die mein ukrainischer Kollege Alex Zakletsky macht, sind zu schrecklich zum Veröffentlichen.

Unweit dieser Stelle wurde eine ganze Reihe von Leichen entdeckt, denen man die Hände auf dem Rücken gefesselt hatte. Überlebende berichten auf der ukrainischen Website „Vot Tak“, was passiert ist. Die Russen kamen am 2. März nach Butscha, sagt Wladislaw Koslowski, der einige Exekutionen selbst mitangesehen hat. Er erklärt, dass er in Butscha war, um nach seiner Mutter und Großmutter zu sehen, als Granaten auf den Ort fielen. Er und seine Freunde, alle unbewaffnet, suchten in einem Keller Schutz. Die Russen sprengten die erste Tür, und die Leute im Keller öffneten die zweite, um sich zu retten. „Die ersten Tage behandelten sie uns gut, versorgten uns mit Lebensmitteln. Aber die Propaganda hat sie einer Gehirnwäsche unterzogen. Normale Menschen überfallen doch kein fremdes Land.“

Je schlechter der Krieg für die Russen lief, desto mehr verschwand das anfänglich gute Benehmen der Soldaten. „Sie ließen uns nicht mehr raus. Wir saßen im Stockfinstern. Es gab weder Licht noch Wasser oder Heizung.“ Am 7. März führten die Russen eine Selektion durch und ließen Frauen und Kinder frei, die Männer aber nicht. „Sie ließen uns hinknien und ‚durchsuchten‘ uns. Mir nahmen sie die Armbanduhr und das Geld ab. Sie folterten mich und schlugen mir mit dem Gewehrkolben gegen den Kopf. Wenn jemand im Krieg im Osten des Landes, in Donezk und Luhansk, in der ukrainischen Armee gekämpft hatte oder als Soldat erkennbar war, erschossen sie ihn. Sie schossen entweder ins Genick oder ins Herz.“

Auf die Frage, wie viele Menschen in seinem Beisein getötet wurden:

„Acht, glaube ich. Gestern habe ich Fotos von ihren Leichen gesehen, wie sie hinter einem Steingebäude lagen.“

Und wie viele von den Menschen, die in dieser Zeit getötet wurden, kannte er?

„Ich trenne da nicht mehr, mir tun sie alle leid. Ein Bekannter von mir namens Sergei Semjonow, etwa vierzig Jahre alt, beschloss, mit einem Freund durch eine Glasfabrik in der Stadtmitte von Irpin zu gehen. Ihre Leichen fand man am nächsten Tag. Sergei wurde durch einen Genickschuss getötet. Den anderen Mann haben sie gefoltert. Sein Gesicht war zerschnitten, und am Ende haben sie ihm einen Schuss ins Herz gegeben. Wir haben sie auf dem Fabrikgelände begraben.“