Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

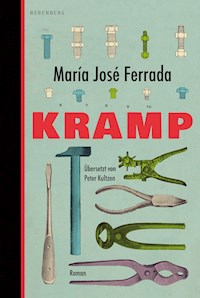

- Herausgeber: Berenberg Verlag GmbH

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Ramón hat die Schnauze voll und einen neuen Job. Er soll das Coca-Cola-Plakat am Ortseingang bewachen. Und weil von oben alles besser aussieht, zieht er ganz auf das Gerüst – ein moderner Säulenheiliger. So sehen ihn auch die Leute, die ihn für verrückt erklären und seinem Neffen, der diese schöne Geschichte erzählt, verbieten, seinen Onkel zu besuchen. Genau das macht er: Da oben sind die Sterne näher, Coca-Cola leuchtet, und mit Ramón ist gut schweigen. Aber es gibt Krach, denn wer was Besseres finden will, den trifft die Wut der armen Nachbarn. Wie in M. J. Ferradas Erstling »Kramp« hält auch hier ein schlaues Kind den angeblich Erwachsenen einen wenig schmeichelhaften Spiegel vor.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 102

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

María José Ferrada

Der Plakatwächter

Roman

Aus dem Spanischen von Peter Kultzen

BERENBERG

Für Rodrigo Marín

Gegen alles bessere Wissen wollte ich Glück.

Günter Grass, Die Blechtrommel

Inhalt

Erste Woche

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Samstag und Sonntag

Die folgenden Tage

Die letzten Tage

Erste Woche

Montag

Eines Montags kletterte Ramón auf das Gerüst mit dem Coca-Cola-Plakat an der Ausfallstraße, und als am Abend die Sonne hinter den Hügeln rings um die Häuser der Siedlung unterging, beschloss er, für immer dort oben zu bleiben. Das Verschwinden der Sonne änderte nichts daran, dass es heiß war. Eine trockene Hitze, noch trockener in diesem Teil der Stadt, wo es bislang weder zu Bäumen noch Straßenbelag gereicht hatte.

»Die reinste Wüste«, sagte Ramón. Und stellte fest, dass das Eisengerüst, bei dessen Anblick er an ein Mammutskelett denken musste, groß genug war, um da oben das eine oder andere Möbelstück hinzustellen – unterhalb der Stelle, wo sich vor fünf Millionen Jahren die Rippen befunden hatten, eine Matratze, da, wo das Schlüsselbein gewesen war, einen Tisch, und in der Augenhöhle eine kleine Lampe. Die Wasserrohre würde er verlegen, wo einst, ineinander verflochten, unzählige Blutbahnen und Nervenstränge verlaufen waren.

Dienstag

Mithilfe eines selbstgebastelten Flaschenzugs schaffte er den Umzug in Rekordzeit – er brauchte keine vier Stunden, um die Möbel von seiner Wohnung aufs Gerüst zu befördern. Als er fertig war, sprach er ein paar Worte, die nur er selbst zu hören bekam, denn von dort oben hatte er nicht nur einen weiten Blick über die ganze Stadt, er war auch allein, genau wie er wollte.

Etwa um zehn ging auf dem Gerüst das Licht an, und zwar in dem Loch des großen O, das zusammen mit zwei kleinen Punkten das große Ö des weißen Schriftzugs »KÖSTLICH UND ERFRISCHEND« bildete, der sich über die Fahrertür des von einer Riesin gelenkten coca-cola-roten Cabrios zog. Das weiß ich noch, weil ich um diese Uhrzeit die Nachttischlampe in meinem Zimmer ausmachte.

»Schlaf endlich, Miguel.«

»Ja, Mama«, sagte ich.

Aber statt zu tun, was Mama gesagt hatte, presste ich das Ohr an die Wand, um zu hören, wie Ramóns Geschichte weiterging. In der Nachbarwohnung telefonierte meine Tante Paulina, die die letzten zehn Jahre – ich bin elf – mit ihm zusammengelebt hatte. Ramón würde genauso viel verdienen wie in der Plastikfabrik, wo er fünf Tage die Woche, von Montag bis Freitag, immer von acht bis sechs, gearbeitet hatte. Auf dem Werbegerüst dagegen konnte er sich die Zeit frei einteilen.

Schlief er gezwungenermaßen dort oben? Nein, das machte er freiwillig. Arbeitete er für Coca-Cola? Nein, für eine Firma, die an sämtlichen Ausfall- und Überlandstraßen Lateinamerikas Werbetafeln aufstellte. Hatten die noch Stellen frei? Das wusste sie nicht, leider. War Ramón verrückt geworden? Das musste man schon ihn selbst fragen.

Kaum hatte meine Tante Paulina aufgelegt, klingelte das Telefon von Neuem, weshalb ich immer wieder dieselbe Geschichte zu hören bekam, bis ich einschlief und von einem Mann träumte, der Tüten voller Geldscheine aus einem Hubschrauber warf. Die Lohntüten – denn darum handelte es sich – landeten auf allen möglichen Plakaten – von Nike, Panasonic, Ford, Gillette, Nestlé und L’Oréal –, die in lauter verschiedenen Hauptstädten standen – Santiago, Lima, Buenos Aires, Managua, Mexiko-Stadt. Ich saß auch in dem Hubschrauber, und irgendwann fiel mir auf, dass eine Sache bei allen Plakaten gleich war: Egal, um welche Stadt es sich handelte, immer führten die Straßen, an denen sie standen, zum Flughafen. Zugleich wusste ich im Traum, dass ich träumte, denn durchs Hubschrauberfenster blies zwar der Wind, der Hut des Mannes, der das Geld verteilte, rührte sich jedoch nicht.

Mittwoch

Ramón rief seinen neuen Chef an, um mitzuteilen, dass er beschlossen habe, sich ab sofort sieben Tage die Woche rund um die Uhr an seinem neuen Arbeitsplatz aufzuhalten. Sprach etwas dagegen? Bei den ersten drei Versuchen landete er bei einem Anrufbeantworter, der ihn wissen ließ, dass unter dieser Nummer keine Nachrichten entgegengenommen wurden. Beim vierten Versuch meldete sich sein Chef, ein gewisser Eliseo:

»Damit wir uns verstehen, Raúl …«

»Ramón.«

»Damit wir uns verstehen, Ramón: Dein Job ist es, auf das Plakat aufzupassen. Du bist dafür verantwortlich, dass niemand die Scheinwerfer klaut. Wenn du deshalb da oben schlafen willst, ist uns das, ehrlich gesagt, egal – meinetwegen kannst du dich auch auf eine Wolke legen oder im Gebüsch verstecken.«

»Okay, danke«, sagte Ramón, der den Worten des anderen zu entnehmen glaubte, dass damit auch das Wohnungsamt grünes Licht für seinen Umzug gab.

»Wir haben zu danken, Raúl.«

Ich war damals elf und somit alt genug, um zu begreifen, dass Ramón diesen Anruf eigentlich vor und nicht erst nach dem Umzug hätte erledigen sollen. Aber elf Jahre in diesem Haus, in dieser Siedlung und auf dieser Welt hatten mich gelehrt, dass sich hier niemand allzu viele Gedanken darum macht, was eigentlich zu tun wäre. Auch Ramón nicht.

Einen Vertrag? Nein, einen Vertrag würde er nicht bekommen, Steuern würden für ihn allerdings abgeführt. Das war aber egal, der Lohn, der in dem Vertrag der Plastikfabrik genannt wurde, war nur halb so hoch wie der, den er in Wirklichkeit bekam – wie bei allen Fabriken, wo sich der Besitzer persönlich darum kümmerte, dass die arbeitsrechtlichen Bestimmungen eingehalten und die Gehälter korrekt ausgezahlt wurden. Der Rest waren »Überstunden« und die eine oder andere »Zusatzvergütung«.

Mittagessen gab es nicht, er müsste sich also mit einem Campingkocher selbst etwas zubereiten. Trotzdem änderte sich eigentlich nicht allzu viel – soweit Ramón wusste, wurde normalerweise nur in Fabriken mit mehr als hundert Angestellten ein tägliches Mittagessen angeboten. Oder im Film. Obwohl Arbeiter da normalerweise gar nicht vorkamen. Die Leute wollten lieber Polizisten oder Rettungssanitätern bei der Arbeit zusehen.

Ein halber Vertrag und eine warme Mahlzeit pro Tag – im Krieg muss man auf ganz andere Dinge verzichten, sagte sich Ramón, während er die verschmorten Überreste der selbstmörderischen Mücken wegfegte, die sich – allen Theorien über den Selbsterhaltungstrieb im Tierreich zum Trotz – Nacht für Nacht wie winzige Kamikazeflieger auf die Scheinwerfer stürzten.

Donnerstag

Die Siedlung besteht aus einem Dutzend Häusern, die von weitem – vom Himmel aus, zum Beispiel – wie riesige Legosteine aussehen. Jedes Haus hat vier Stockwerke mit jeweils vier Wohnungen, deren Fenster, je nach Ausrichtung, auf die Treppe, die Mauern, den Fußballplatz oder die Straße gehen. Aus Langeweile habe ich ein paarmal versucht, sie zu zählen, und bin dabei – wahrscheinlich hab ich mich nicht richtig konzentriert – auf Zahlen zwischen dreihundert und dreihundertdreißig gekommen.

Wichtig ist aber nicht die genaue Anzahl der Fenster, sondern zu welcher Uhrzeit die Bewohner – Männer, Frauen, Kinder – durch sie hindurchsehen, aus einer fast schon vergessenen Sehnsucht nach dem Anblick der Sonne zwischen den Hügeln, die seit Jahren von den Werbetafeln verdeckt wird. Vielleicht soll der Blick zum Horizont, recht bedacht, aber auch nur ausdrücken, dass endlich der nächste »verfluchte Tag« zu Ende geht. Die Betreffenden werden es schon wissen. Noch wichtiger ist in jedem Fall, dass die Bewohner beim Blick aus ihren Fenstern bemerkten, dass auf dem Gerüst mit dem Coca-Cola-Plakat plötzlich jemand wohnte. Die Meinungen dazu waren von Anfang an geteilt.

Die einen sagten »ha, ha, ha«, womit sie eigentlich sagen wollten – was sie sich aber nicht trauten –, dass Ramón ein Idiot sei. Die anderen fragten: »Was macht der denn da?«, in der Hoffnung, jemand anders werde ihnen augenzwinkernd die unausgesprochene Ansicht der Lacher bestätigen: »Was für ein Idiot, also wirklich!« Daneben gab es noch eine dritte, ernstere Gruppe von Leuten, die sogleich mit einer psychiatrischen Diagnose aufwarteten: »Der ist ja verrückt.« »Und was ist der Unterschied zwischen einem Verrückten und einem Idioten?« »Es gibt keinen.« An diesem Punkt wären eigentlich alle derselben Meinung gewesen, hätten nicht einige wenige, die als Letzte zum Fenster hinausgesehen hatten, erklärt: »Soll doch jeder leben, wo er Lust hat.« Die Vertreter der Mehrheitsmeinung taten, als hätten sie es nicht gehört. Außerdem gab es noch Leute, die überhaupt keine Meinung äußerten.

Die Geschichte der Menschheit wird zeigen, dass die am Anfang beziehungsweise am Ende der Liste – die, die lachen, und die, die nichts sagen – letztlich die Gefährlichsten sind. Aber die Geschichte der Menschheit spielt an dieser Stelle keine allzu große Rolle, weshalb wir uns vorläufig – solange die Leute, die an ihren Fenstern erscheinen, »bloß mal gucken wollen« – eigentlich keine Sorgen zu machen brauchen.

Freitag

»Wie kommt man da rauf?«, fragte ich.

»Indem man fliegt, Miguel, wie sonst?«, erwiderte Paulina, während wir die Treppe hinaufgingen, auf der ich sie manchmal sitzend erwartete. Das war nur ein Witz, denn eigentlich gelangte man über eine Leiter auf das Gerüst mit dem Plakat. Anders als bei der Treppe, auf der ich gerade noch gesessen hatte und die von Stockwerk zu Stockwerk führte, konnte Ramón jedoch, wenn er von den Leuten von unten nicht gestört werden wollte, am oberen Ende der Leiter mit zwei kreuzförmig übereinandergelegten Brettern den Ausstieg versperren.

»Sind wir die Leute von unten?«, fragte ich neugierig.

»Keine Ahnung, das muss er dir selbst sagen.«

»Können wir hochgehen und ihn fragen?«

»Nein, Miguel, das ist gefährlich.«

»Warum?«

»Weil du, soweit ich weiß, keine Flügel hast, und wenn du abstürzt, kannst du dir den Hals brechen.«

»Hat Ramón Flügel?«

Keine Antwort. Ramón hatte keine Flügel, oder falls doch – falls er sie unter dem Hemd verbarg –, waren sie so dünn, dass sie beim erstbesten Wind kaputtgehen konnten.

»Steigen wir morgen zu ihm rauf?«

»Du gehst mir auf die Nerven, Miguel.«

»Bitte, Pauli!«

Samstag und Sonntag

Als das Wochenende fast vorbei war, schaffte ich es doch noch, Paulina zu überreden, mit mir zu Ramóns Coca-Cola-Gerüst zu gehen – nicht nur, weil ich nicht lockerließ, von Anfang an war uns auch klar, dass er nicht allzu lange da oben bleiben würde. Solche Dinge weiß man einfach, und sie sind außerdem dazu da, dass man das hier nicht vergisst:

Nicht alles lässt sich erklären,

nicht alles geht entweder

gut oder schlecht aus,

nicht alles lässt sich in Ordnung bringen.

Die Scheinwerfer, zum Beispiel, mit denen das Plakat beleuchtet wurde und die am Ende dieser Geschichte kaputt sein werden. Oder das, was weiter oben seine Kreise zieht – Himmelskörper, kosmische Materie, deren Zeit früher oder später abgelaufen sein wird. Ist das traurig? »Im Alltag ist es traurig, wenn dir das Bier ausgeht«, hätte Ramón gesagt. Woraufhin die anderen ihn so angesehen hätten wie immer – mit einer Mischung aus Verachtung und Bewunderung.

Die folgenden Tage

Er war seltsam, aber kein schlechter Mensch. Das Problem, das eigentliche Problem, war, dass Ramón, wie meine Mutter sagte, dauernd »zu tief in die Flasche schaute«. Das merkte man an seinem glasigen Blick, den zittrigen Händen und dem Geruch, der ihm inzwischen nicht nur aus dem Mund, sondern aus allen Poren drang. »Merkst du das wirklich nicht, Pauli?« Das fragte meine Mutter nicht so sehr, weil sie auf eine Antwort aus war, vor allem wollte sie Paulina damit aus der Ruhe bringen. Die setzte sich – für meinen Geschmack ziemlich freundlich – zur Wehr, indem sie erwiderte: »Kümmere dich um deine eigenen Angelegenheiten.«

»Das sage ich doch bloß, weil ich dich lieb habe«, versetzte meine Mutter. »Weil du mir viel bedeutest.« »Weil du meine kleine Schwester bist.« Bis sie schließlich in Tränen ausbrach und sagte, Paulina, Ramón, die Leute aus der verdammten Siedlung, mein Vater – der schon vor Jahren verschwunden war – und ich, wir seien »Schmarotzer und so doof, dass sie nicht mal danke sagen können«.

Familie. Damals beschloss ich, dass so der Film heißen sollte, den ich eines Tages drehen würde und in dem wir am Ende alle ohnmächtig unter dem Tisch liegen würden, weil wir von einer zähen zuckersüßen Flüssigkeit getrunken hatten. »Liebe« würde auf dem Etikett der Flasche stehen, die meine Kamera anvisieren würde, bevor das Wort »Ende« erscheint.

Seltsam, aber kein schlechter Mensch. Den Satz kannte Ramón, seit er ein Kind war.

Er hätte erwidern können, dass er schon damals gewusst habe, dass er Ruhe brauche, um den Gesang der Vögel hören zu können, die sich auf den Strommasten niederließen. Oder ganz einfach: dass er, wenn er zwischen Sprechen und Zuhören wählen könne, sich für Letzteres entscheiden würde.