9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Hanser, Carl

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

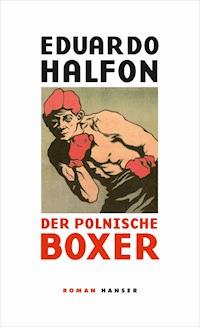

Als Kind glaubte Eduardo Halfon an die Lüge, die eintätowierten Ziffern auf dem Arm seines Großvaters seien dessen Telefonnummer. Nun, als Erwachsener, forscht er in seinem "Roman in zehn Runden" nach der wahren Geschichte: Auf seiner Spurensuche zwischen Guatemala, Osteuropa und Amerika stößt er auf neue Fragen und erstaunliche Antworten. Er findet sie in sich selbst und durch Menschen, denen er begegnet: ein Indio-Dichter, der völlig abgeschieden lebt, ein serbischer Jazz-Musiker und viele andere. Mit genialischem Witz und weiser Melancholie erforscht der junge Autor aus Lateinamerika, was einen Menschen und eine Geschichte ausmacht.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 278

Veröffentlichungsjahr: 2014

Ähnliche

Hanser E-Book

Eduardo Halfon

DER POLNISCHE

BOXER

Roman in zehn Runden

Aus dem Spanischen von Peter Kultzen und Luis Ruby

Carl Hanser Verlag

Die spanischen Originalausgaben erschienen 2008 und 2010

unter dem Titel El boxeador polaco und La pirueta bei

Editorial Pre-Textos in Valencia. »Sonnenuntergänge«(»Ocasos«) ist Teil des noch unveröffentlichten Bandes Monasterio.

Das James Joyce-Zitat auf S. 23 folgt der Übersetzung von Kurt Heinrich Hansen, in: James Joyce, Werke, Band 5: Briefe I, Frankfurt am Main 1969.

ISBN 978-3-446-24780-2

© El boxeador polaco, Eduardo Halfon,

Editorial Pre-Textos 2008

© La pirueta, Eduardo Halfon,

Editorial Pre-Textos 2010

Affiches F. Garric, Paris 1907

Alle Rechte der deutschen Ausgabe

© Carl Hanser Verlag München 2014

Umschlag: Peter-Andreas Hassiepen, München

Motiv: Championnat international de boxe,

Satz im Verlag

Unser gesamtes lieferbares Programm und viele andere Informationen finden Sie unter www.hanser-literaturverlage.de

Erfahren Sie mehr über uns und unsere Autoren auf www.facebook.com/HanserLiteraturverlage oder folgen Sie uns auf Twitter: www.twitter.com/hanserliteratur

Datenkonvertierung E-Book: le-tex publishing services GmbH, Leipzig

Ich habe die Schreibmaschine ins andere Zimmer gestellt,

so kann ich mich beim Schreiben im Spiegel sehen.

HENRY MILLER

INHALT

Fern

Herumtwainen

Epistrophy

Weißer Rauch

Der polnische Boxer

Postkarten

Gespenster

Die Pirouette

Rede in Póvoa

Sonnenuntergänge

FERN

Ich ging zwischen ihnen umher, als wäre ich auf der Suche nach dem Ausweg aus einem Labyrinth. Die Erzählung als doppeldeutige Form, lasen wir in dem Essay von Ricardo Piglia, und ich wunderte mich kein bisschen über die sanfte Verwirrung, die sich ringsum auf den pickligen Gesichtern abzeichnete. Eine Erzählung erzählt immer zwei Geschichten, lasen wir. Die sichtbare Geschichte verbirgt eine geheime zweite Geschichte, lasen wir. Die Erzählung soll durch ihren Bau auf künstliche Weise etwas Verborgenes zum Vorschein bringen, lasen wir, und ich fragte, ob sie verstanden hätten – was auch immer –, aber es war, als spräche ich einen afrikanischen Dialekt. Schweigen. Woraufhin ich kehrtmachte und mich unverdrossen erst recht ins Labyrinth stürzte. Mehrere von ihnen schliefen fast. Andere kritzelten vor sich hin. Ein übertrieben mageres Mädchen spielte gelangweilt mit ihrem blonden Haar, immer wieder wickelte sie sich eine Strähne um den Zeigefinger, gab sie dann wieder frei. Der hübsche Junge neben ihr war damit beschäftigt, sie mit den Augen auszuziehen. Und obwohl scheinbar niemand ein Wort sagte, drang leises Tuscheln und Kichern und Kaugummikauen an mein Ohr – woraufhin ich mich, wie jedes Jahr, fragte, ob der ganze Scheiß überhaupt irgendeinen Sinn hatte.

Einem Haufen größtenteils analphabetischer Studenten Literatur beibringen wollen – warum tat ich mir das an? Wenn sie zu Beginn des Kurses im Seminarraum erschienen, verströmten sie jedes Mal den ekligen Geruch frisch geborener Welpen. Je weniger Ahnung sie hatten, wohin sie eigentlich wollten, desto dreister spielten sie einem das Gegenteil vor – das alles kannten sie doch längst, ihnen machte keiner etwas vor. Die geheimen Gesetze des Universums? Kalter Kaffee. Und wozu überhaupt Literatur? Wozu ein ganzes Jahr lang einen Idioten ertragen, der lauter literarischen Schwachsinn von sich gibt, von wegen: Ach wie wunderbar sind doch Bücher, und was könnte wichtiger sein als Bücher? Da sag ich doch lieber: Weg da, ich komm allein zurecht, ohne Bücher, und was ich erst recht nicht brauchen kann, sind Schwachköpfe, die immer noch der Meinung sind, Literatur sei wichtig. So ungefähr dachten sie, nehme ich an. Wie ich auch annehme, dass ich sie – beim Anblick des Jahr für Jahr unverändert hochmütigen Schauspiels, der immer gleichen so eingebildeten wie ahnungslosen Mienen – eigentlich bestens verstand, ja, ihnen geradezu Recht gab, erkannte ich mich doch durchaus auch in ihnen wieder.

Es ist wie bei den Sternen.

Ich drehte mich um. Vor mir saß ein schlanker, zarter Junge mit dunklem Teint, bei dessen Anblick ich aus irgendeinem Grund an einen Rosenstock denken musste, einen traurigen, trockenen Rosenstock ohne Blüten. Mehrere seiner Mitstudenten lachten.

Wie bitte?

Es ist wie bei den Sternen, flüsterte der Junge noch einmal. Ich fragte, wie er heiße. Juan Kalel, sagte er ebenso leise, ohne mich anzusehen. Ich fragte, ob er bitte erklären könne, wie er das meine, woraufhin er erst einmal gar nichts sagte, als müsste er seine Gedanken sammeln. Dass die Sterne die Sterne sind, sagte er schließlich unsicher, und wieder lachten einige, ich bat ihn jedoch weiterzusprechen. Ja, eben, dass die Sterne die Sterne sind, die wir sehen, aber sie sind auch noch etwas anderes, etwas, was wir nicht sehen, was aber trotzdem da oben ist. Ich sagte nichts, ließ ihm Zeit, um seine Idee zu vertiefen. Wir können sie in Gruppen anordnen, flüsterte er, dann bekommen wir Sternbilder, und die stellen wiederum Sternzeichen dar, und die stehen ihrerseits für jeden einzelnen von uns.

Sehr gut, sagte ich, aber was hat das mit einer Erzählung zu tun? Wieder schwieg er, woraufhin ich zu meinem Pult ging, den Becher mit Milchkaffee nahm, den ich dort hatte stehen lassen, und einen großen Schluck von dem lauwarmen Getränk nahm. Das heißt, sagte er mühsam, als kosteten die Worte ihn Überwindung, eine Erzählung ist etwas, was wir sehen und was wir lesen können, aber wenn wir es in eine bestimmte Ordnung bringen, ist es auch noch etwas anderes, etwas, was wir nicht sehen, und trotzdem steht es irgendwo zwischen den Zeilen, angedeutet.

Die übrigen Studenten sagten weiterhin nichts, sahen Juan verwundert an und warteten ab, wie ich reagieren würde. Ich überlegte, was seine Äußerung in metaphysischer und ästhetischer Hinsicht bedeutete und was möglicherweise sonst noch alles daraus folgte, auch wenn Juan Kalel selbst sich dessen zweifellos nicht bewusst war. Aber ich sagte nichts. Stattdessen lächelte ich nur und trank immer wieder kleine Schlucke Kaffee.

Als ich nach dem Unterricht im Dozentenraum saß, füllte ich meinen Pappbecher erneut mit Kaffee, zündete mir eine Zigarette an und blätterte zerstreut in der Zeitung. Eine Psychologiedozentin – sie hieß Gómez oder González – ließ sich neben mir nieder und fragte, was ich gerade unterrichtete. Literatur, sagte ich. Ganz schön schwer, sagte sie; warum, war mir nicht klar. Sie war übertrieben stark geschminkt und hatte sich das Haar in einem matten Ockerton gefärbt – es hatte etwas von einem Wickelbären oder einer irgendwo liegen gelassenen Puppe. Ihr Becher war am Rand rot verschmiert. Und was lesen die lieben Kleinen?, fragte sie betont jovial. Die lieben Kleinen, sagte sie, wortwörtlich. Ich sah sie so ernst und unnachgiebig an, wie ich konnte, stieß seufzend den Zigarettenrauch aus und sagte: Vorläufig bloß Geschichten von Goofy und Donald Duck. Na sowas, sagte sie, und dann sagte sie nichts mehr.

In den nächsten Tagen musste ich immer wieder an Juan Kalel denken. Wie ich herausgefunden hatte, studierte er Wirtschaftswissenschaften, im ersten Jahr und mit einem Vollstipendium. Er war siebzehn Jahre alt und stammte aus Tecpán, einer schönen Stadt auf der westlichen Hochebene, umgeben von Artischockenfeldern und Guatemala-Tannen, auch wenn die Bezeichnung Stadt vielleicht ein wenig übertrieben ist und die meisten Tannen dort erst noch richtige Tannen werden müssen. Juan Kalel unterschied sich in jeder Hinsicht von den übrigen Studenten meines Seminars, und natürlich auch von allen anderen in der Universität. Durch seine Empfindsamkeit und seine Eloquenz. Sein Interesse. Seine körperliche Erscheinung und seinen gesellschaftlichen Status.

Wie an vielen lateinamerikanischen Universitäten entstammen auch an der Universidad Francisco Marroquín die meisten Studenten reichen Familien oder Familien, die sich für reich halten, weshalb sie die wirtschaftliche Zukunft ihrer Sprösslinge automatisch für gesichert ansehen. Ein akademischer Titel hat für sie deshalb oft rein dekorativen Wert, er stellt eine Art Talisman dar, den man sich an die Wand hängen kann, um den Erwartungen der Familie und dem Gerede der Nachbarn, Freunde und Bekannten den Wind aus den Segeln zu nehmen. Am deutlichsten zeigt sich diese hochmütige und besserwisserische Einstellung bei den Studienanfängern, mit denen ich es – zugegeben, voller Widerwillen – Jahr für Jahr zu tun bekam. Natürlich verallgemeinere ich jetzt, vielleicht sogar auf gefährliche Weise, aber ohne Verallgemeinerungen ist die Welt nicht zu verstehen.

Ab und zu jedoch leuchtet inmitten dieser falschen und verlogenen Bande eine Sternschnuppe wie Juan Kalel auf – um seine eigene Metapher aufzugreifen – und stellt mit wenigen Worten nicht nur die Falschheit und Verlogenheit seiner Kommilitonen bloß, sondern manchmal auch, was besonders deprimierend wirkt, die des Dozenten und des ganzen verkommenen akademischen Betriebs.

Als erster Autor stand Edgar Allan Poe auf dem Programm – logischer Ausgangspunkt für ein Seminar über die moderne Erzählung, wie mir scheint. Ich hatte die Studenten gebeten, zwei seiner Erzählungen zu lesen, »Der entwendete Brief« und »Der schwarze Kater«, auch um damit einerseits die mehr kriminalistische, andererseits die mehr auf Spannung abzielende Facette von Poes Werk abzudecken.

Zu Beginn des Unterrichts hob ein etwas dickliches Mädchen die Hand und sagte, die Geschichten hätten ihr überhaupt nicht gefallen. Sehr gut, sagte ich, einverstanden, aber warum nicht? Woraufhin sie ein angewidertes Gesicht machte und sagte: Die sind einfach total eklig. Manche ihrer Mitstudenten lachten, andere äußerten Zustimmung. Ja, genau, total eklig. Ich erklärte, unser einfaches Geschmacksurteil müssten wir um ein feineres Verständnis erweitern, fast immer gefalle uns etwas bloß deshalb nicht, weil wir es nicht verstünden beziehungsweise weil wir uns nicht genügend bemüht hätten, es zu verstehen, und dann sei es natürlich am bequemsten, zu sagen, es habe uns nicht gefallen, und uns damit aus der Affäre zu ziehen. Wir müssen unsere Kriterien schärfen, sagte ich, etwas analysieren und zusammenfassen, das kann man üben, wir dürfen nicht bloß irgendwelche Meinungen von uns geben. Man muss lernen, über die Wörter hinaus zu lesen, sagte ich und hielt das für eine besonders poetische Ausdrucksweise, obwohl ich sie damit nur noch mehr verwirrte, wie ich mir heute sicher bin. Den Rest der Stunde verbrachte ich fast ausschließlich damit, den feinen Verästelungen der beiden Erzählungen nachzugehen und das kaum fassbare Netz aus Symbolen sichtbar werden zu lassen, das Poe, wie um sie zusammenzuhalten, unter den Texten aufgespannt hat. Noch irgendwelche Fragen?, sagte ich zum Schluss. Woraufhin ein Junge mit langen Haaren so wie andere Jungen in den Jahren davor die Frage stellte, ob ein Autor wie Poe das absichtlich mache, in die Zwischenräume einer sichtbaren Erzählung eine geheime zweite Geschichte einzuweben, oder ob sich das bei ihm von selbst ergebe, spontan. Woraufhin ich so wie jedes Jahr antwortete, das müsse man ihn fragen, also Poe, aber in jedem Fall mache meiner Meinung nach genau das den Unterschied zwischen einem Schriftsteller und einem genialen Schriftsteller aus: Dass Letzterer imstande sei, etwas zu sagen, um damit in Wirklichkeit etwas ganz anderes zu sagen, beziehungsweise die Sprache so zu verwenden, dass eine feine, flüchtige Metasprache daraus werde. Wie ein Bauchredner?, fragte der Junge mit den langen Haaren. Ja, ich glaube, ja, sagte ich. Später dachte ich noch einmal gründlicher darüber nach und bedauerte die Antwort.

Als ich am Ende des Unterrichts meine Sachen zusammenräumte, kam das dickliche Mädchen zu mir und sagte: Die Geschichten gefallen mir immer noch nicht. Ich lächelte und fragte, wie sie heiße. Ligia Martínez. Kein Problem, Ligia, weder ich noch Mister Poe werden Ihnen das übelnehmen. Aber dafür verstehe ich sie jetzt besser, das ja, Herr Professor. Ich sagte, sie solle mich doch bitte nicht Herr Professor nennen. Entschuldigung, Herr Ingenieur. Wieder sagte ich: Ich bitte dich, nenn mich nicht so! Er mag es nicht, wenn man ihn so nennt, sagte auf einmal ein anderes Mädchen. Ich hatte sie bis dahin nicht gesehen, sie stand an der Tür und wartete. Wie denn dann?, fragte Ligia. Einfach Eduardo, sagte das zweite Mädchen mit einem leisen Lächeln, und mir fiel auf, dass sie honigfarbene Augen hatte, oder so kam es mir, bei dem Licht und in dem Augenblick, wenigstens vor. Wissen Sie, sagte Ligia jetzt, ich wollte fragen, wieso im Programm von dem Kurs nicht mehr Schriftstellerinnen vorkommen. Es gibt bloß eine Frau, Eduardo, diese O’Connoly, oder wie die heißt. Finden Sie das korrekt, also ich meine politisch?, fragte sie mit leicht ironischem Unterton. Woraufhin ich antwortete, was ich jedes Jahr antworte: Ein Schwarzer ist auch nicht dabei, Ligia, und auch kein Asiate, ja nicht mal ein Zwergwüchsiger. Und soweit ich weiß nur ein Homosexueller. Gott sei Dank seien meine Programme nicht politisch korrekt, sagte ich. Anders gesagt, sie sind ehrlich, Ligia. Wie die Kunst. Große Erzähler, und sonst nichts. Ligia sagte, gut, sie habe bloß fragen wollen, und ging mit ihrer Freundin davon.

Vor dem Seminarraum stand Juan Kalel. Er schien auf mich zu warten. Haben Sie einen Augenblick Zeit, Herr Halfon?, sagte er. Meinen Nachnamen sprach er ziemlich seltsam aus, als wären beide Silben betont oder so ähnlich. Natürlich, sagte ich. Dann sagte ich, ich hätte mich gewundert, dass er nach seinem Kommentar nichts mehr gesagt habe. Ich muss Sie kurz stören, sagte er, den Blick zu Boden gerichtet, ohne auf meine Bemerkung einzugehen. Ich stellte fest, dass sich über seine rechte Wange eine große rote Narbe zog. Wie von einer Machete, sagte ich zu mir. Dann fielen mir die weißen Flecken an der schwarzen Wand in Auschwitz ein, von denen mein polnischer Großvater einmal gesprochen hatte. Juan zog ein zusammengefaltetes Blatt Papier aus der Hemdtasche und gab es mir. Das ist ein Gedicht, Herr Halfon. Ich fragte, ob ich es jetzt gleich lesen solle. Er wich erschrocken ein Stück zurück und sagte, nein, erst später bitte, wenn ich ein bisschen mehr Zeit hätte. Wie du möchtest, Juan, sagte ich und wollte ihm zum Abschied die Hand geben, aber er bedankte sich, ohne mich anzusehen, und entfernte sich dabei sehr langsam.

Von Maupassant ließ ich sie »Der Horla« lesen.

Gleich zu Beginn des Unterrichts sagte ich, wem die Erzählung nicht gefallen habe, der solle bitte die Hand heben. Sechs schüchterne Meldungen. Dann sieben. Acht. Sehr gut, acht. Würden die Betreffenden bitte nach vorne kommen?, sagte ich, und nach einer ziemlichen Weile hatten die acht sich in einer mehr oder weniger geraden Reihe vor ihren Mitstudenten aufgestellt. Man hätte meinen können, sie sollten sich einem Verhör unterziehen. Also – warum hat die Erzählung euch nicht gefallen? Erstens: Weiß nicht. Zweitens: Weil ich sie nicht zu Ende gelesen habe, gefallen hat sie mir jedenfalls nicht. Drittens: Weil man nichts versteht, kein bisschen, und weil der Autor bloß Blödsinn redet, und Leute, die Blödsinn reden, mag ich nicht. Viertens: Total lang, deswegen. Fünftens: Total lang, deswegen. (Gelächter.) Sechstens: Weil mir der Verrückte leidgetan hat. Siebtens: Weil ich nur Erzählungen mag, die schön sind und die mich auf gute Ideen bringen und mir Mut machen, und keine, die mich bloß traurig machen. Achtens: Ja, genau, danach hab ich mich schlecht gefühlt, und ich fühl mich nicht gern schlecht. Ich sagte nichts und sah die acht und den Rest der Gruppe bloß an, in der Hoffnung, sie würden von selbst darauf kommen, ohne dass ich es anspreche. Zwecklos. Irgendwann sagte ich vielen Dank, sie könnten sich wieder setzen, und dann machte ich mich in aller Ruhe daran, die Erzählung für sie zu analysieren, sie auf die wichtigsten Aspekte und sich wiederholende Motive hinzuweisen und einzelne Sätze hervorzuheben, die wie wunderschön verzierte Zugänge zu einer geheimen Geschichte funktionierten. Eine schwierige Erzählung voll bewusster Auslassungen, vielleicht unverständlich, letztlich aber ein Meisterwerk.

Wir sehen uns nächste Woche wieder, sagte ich zum Schluss. Juan Kalel, bleibst du bitte noch einen Augenblick hier? Und nachdem ich mehrere Fragen beantwortet und meine Sachen eingepackt hatte, bat ich Juan, in die Cafeteria mitzukommen, wo ich eine Zigarette rauchen wolle. Er nickte bloß. Nicht gerade gesprächig, dieser Juan Kalel.

Auf dem Weg sagten wir kein Wort, was angenehm war, irgendwie passte es, wie in einem Stummfilm, wo das Schweigen kein Schweigen ist, sondern einfach der Normalzustand. Ich ließ mir zwei Milchkaffees geben, bezahlte, und wir setzten uns an den am weitesten entfernten Tisch. Ich zündete mir eine Zigarette an. Wirklich sehr gut, dieser Maupassant, flüsterte Juan, während er den Zucker umrührte. Ein Architekturprofessor näherte sich und grüßte, da ich nicht aufstand, ging er jedoch gleich wieder weg. Juan hatte sich an dem heißen Kaffee die Lippen verbrannt, jetzt rieb er sie sich mit dem Finger. Das mit der Blume, die von einer unsichtbaren Hand geknickt wird, hat mir sehr gut gefallen, sagte er. Es hörte sich niederschmetternd traurig an, und ich fürchtete, er werde im nächsten Augenblick in Tränen ausbrechen. Mir auch, obwohl ich nicht weiß, warum, sagte ich und griff nach dem Aschenbecher. Übrigens, ich hab dein Gedicht gelesen, Juan. Ich verstummte und trank kleine Schlucke von meinem Milchkaffee. Juan blies unterdessen in seine Tasse. Es sei sehr gut, sagte ich. Juan sah auf und sagte, das wisse er. Wir lächelten. Ich biss leicht auf die Zigarette, während ich das gefaltete Stück Papier aus meiner grünen Ledertasche holte. Schweigend las ich das Gedicht noch einmal. Und was ist mit dem Titel?, fragte ich. Es hat keinen, ich halte nichts von Titeln, sagte Juan. Titel sind ein notwendiges Übel, Juan, sagte ich. Kann sein, trotzdem halte ich nichts davon. Er machte eine Pause. Genau wie Sie, Herr Halfon, sagte er mit verschmitztem Lächeln, Sie halten ja auch nichts von irgendwelchen Titeln. Touché, sagte ich mir, drückte die Zigarette aus und fragte, ob er noch mehr Gedichte habe, ob er öfters welche schreibe. Juan blies weiterhin in seine Kaffeetasse. Ohne mich anzusehen sagte er, dieses Gedicht habe er am selben Tag geschrieben, im Unterricht, während ich über Poes Erzählungen sprach. Jedes Mal wenn er eine starke Empfindung habe, schreibe er ein Gedicht, sagte er, wo immer er gerade sei. Das Gedicht habe aber niemals mit seiner Empfindung zu tun, sondern mit etwas ganz anderem. Zu Hause habe er reihenweise Gedichte, ganze Hefte voll. Ich sei der erste, der eins davon gelesen habe, sagte er.

Zwei Tage später bekam ich eine E-Mail von dem Mädchen mit den honigfarbenen Augen. Sie hieß Ana María Castillo, unterschrieb ihre Nachricht aber ein wenig kitschig mit Annie. Ich musste an eine Waise mit rötlichen Locken denken, dabei war Ana María groß, sehr blass und hatte glattes, auffallend pechschwarzes Haar.

Zu meiner Überraschung war es ein kurzer, aber hervorragend geschriebener Text ohne jeden Fehler. Ana María erzählte, auch ihr habe die Erzählung von Maupassant nicht gefallen, sie habe das aber nicht vor all den anderen zugeben wollen. Deshalb schreibe ich Ihnen. Ich möchte gerne erklären, warum die Erzählung mir nicht gefallen hat. Sie sollen aber wissen, dass ich sie zweimal gelesen habe, genau wie Sie uns immer raten, und dass ich sie auch verstanden habe, zumindest teilweise. Aber das ist nicht der Grund dafür, dass sie mir nicht gefällt – ich habe mich einfach zu sehr mit der Hauptfigur identifiziert. Manchmal fühle ich mich genau so einsam wie sie und weiß nicht, was ich machen soll und wie ich damit umgehen soll. Wahrscheinlich hasst man sich dafür, dass man so ist, wie man ist.

Ich antwortete ihr noch am selben Abend, etwas zu lehrerhaft, wie mir anschließend schien. Herzlichen Glückwunsch, schrieb ich. Ja, so liest man eine Erzählung: Man lässt sich vom Strom des Autors mitreißen, egal wie sanft oder ungestüm er daherkommt. Hauptsache, man hat den Mut und das Vertrauen, sich kopfüber hineinzustürzen. Dann wird die Literatur, oder überhaupt die Kunst, zu einer Art Spiegel, Annie, der uns unsere Stärken und Schwächen erkennen lässt. Manche machen uns Angst. Andere tun weh. Komische Sache, die Fiktion, stimmt’s? Eine Erzählung ist eigentlich eine Lüge. Eine Vorspiegelung. Und die funktioniert bloß, wenn wir uns darauf einlassen. Mit Zaubertricks ist es das Gleiche, sie beeindrucken uns, obwohl wir genau wissen, dass es bloß Tricks sind. Das Kaninchen verschwindet nicht. Die Frau wird nicht durchgesägt. Trotzdem glauben wir das. Es handelt sich um eine wirkliche, ehrliche Täuschung. Die Literatur, hat Plato geschrieben, ist eine Täuschung, aber der, der uns täuscht, ist ehrlicher, als der, der das nicht tut, und wer sich täuschen lässt, ist klüger als der, der das nicht zulässt.

Danach Tschechow. Ich hatte ihnen drei ziemlich kurze Erzählungen zu lesen gegeben, und ich glaube, keiner verstand auch nur das Geringste. Vielleicht hatte auch bloß keiner die Erzählungen gelesen. Enttäuscht ließ ich sie den Rest der Stunde eine Prüfungsaufgabe schreiben und blätterte unterdessen, vor ihnen sitzend, staunend eines von Juan Kalels Heften durch.

Nach dem Unterricht erwartete Juan mich wieder im Flur. Wir gingen in die Cafeteria, und diesmal wollte er unbedingt den Milchkaffee bezahlen. Danke, sagte ich. Als wir uns hingesetzt hatten, legte ich sein Heft auf den Tisch und zündete mir eine Zigarette an. Ich fragte, warum er Wirtschaft studiere. Er zuckte bloß die Achseln. Uns beiden war klar, dass die Frage lächerlich war. Was macht deine Familie? Mein Vater kümmert sich um einen Gemüsegarten in Pamanzana, gleich bei Tecpán, sagte Juan, und meine Mutter arbeitet in einer Textilfabrik. Hast du keine Geschwister? Doch, drei Schwestern, sagte er, sie sind alle jünger als ich. Dann erzählte er, dass zu seinem Stipendium auch ein Zimmer in einem Studentenwohnheim gehörte. Und warum haben Sie ein Ingenieursstudium absolviert? Weil ich ein Idiot bin, sagte ich, woraufhin wir eine Weile bloß schweigend unseren Milchkaffee tranken. Ich rauchte weiterhin und versuchte, mir das Leben seiner Familie vorzustellen. Ganz schön widersprüchlich, dieser Juan Kalel: Zeitweilig machte er einen vollkommen unschuldigen Eindruck, von einer Naivität, die so offensichtlich und unbestreitbar war wie die Narbe, die der Machetenhieb auf seiner Wange hinterlassen hatte. Bei anderen Gelegenheiten jedoch konnte man glauben, er begreife einfach alles und habe Dinge erlebt und durchlitten, die unsereins bloß aus Büchern oder vagen Vorstellungen oder kindischen Annahmen kennt. Auch wenn er nicht lächelte, schien seinen Mund ein Lächeln zu umspielen, und auch wenn er nicht weinte, schienen ihm unweigerlich Tränen über die Wangen zu laufen. Ich fragte, welche Dichter er gerne lese, und er sagte, Rimbaud, Pessoa und Rilke. Vor allem Rilke, sagte er. In deinen Gedichten finde ich aber nicht viel von Rilke wieder, zumindest nicht in denen, die ich bis jetzt gelesen habe. Rilke ist in allen meinen Gedichten, sagte Juan, warum, wollte ich nicht fragen, später – viel später – wurde es mir allerdings vollkommen klar. Schreiben Sie keine Gedichte?, fragte er. Ich drückte meine Zigarette aus und sagte, nein, nie, und wollte hinzufügen, dass ich nicht das Gefühl hätte, ein Dichter zu sein, meiner Meinung nach müsse man dieses Gefühl jedoch haben, wenn man ein Dichter sein wolle – zum Dichter müsse man geboren sein, Erzähler dagegen könne man nach und nach werden. Aber nichts von alldem sprach ich aus, denn jemand, der hinter mir stand, grüßte mich, und als ich mich umdrehte, traf mein Blick auf die honigfarbenen Augen von Annie Castillo – das mit dem honigfarben ist allerdings bloß so dahergesagt, denn diese Farbe hatten sie bloß in meiner Erinnerung, wie ich jetzt feststellte. Ich stand auf.

Wie geht’s Ihnen, Eduardo? Annie umklammerte den Bücherstapel vor ihrer Brust – wie einen Rettungsring, sagte ich mir – und fragte, ob wir gerade beschäftigt seien. Mehr oder weniger, sagte ich. Na gut, ich wollte mich bloß für Ihre Antwort bedanken. Ich bitte dich, Annie. Außerdem wollte ich fragen, ob wir uns vielleicht mal ein bisschen unterhalten können, murmelte sie und wurde rot, falls Sie irgendwann Zeit haben. Na klar, sagte ich, gerne. Sie lächelte nervös. Dann schreiben wir uns erst nochmal, sagte sie und hielt mir ihre Hand hin, die lang war und schmal und viel zu kalt.

Ich setzte mich wieder und zündete mir noch eine Zigarette an. Mir entging nicht, dass Juan Kalel sehr konzentriert auf Annies sich entfernenden Hintern starrte.

In dieser Erzählung passiert überhaupt nichts, beschwerte sich ein etwas mickriger Junge mit Namen Arreola. Ein Typ trinkt was mit einem alten Freund und danach geht er nach Haus – na und? Was soll denn daran so besonders sein?, spöttelte er, das mach ich jeden Freitag. Mehrere seiner Mitstudenten lachten mitleidig.

Ich sagte, Joyce müsse man viel sorgfältiger lesen. Man müsse ein bisschen was über die irische Geschichte und die religiösen Spannungen zwischen den Iren wissen. Man müsse sich den besonderen Kontext jeder dieser Erzählungen klar machen, ihren Aufbau, die vielfältigen Symbole. Vor allem aber müsse man ein Gefühl für die Epiphanien entwickeln.

Weiß jemand, was Epiphanie bedeutet? Ein Mädchen, bei deren Anblick ich an Catwoman denken musste, sagte irgendetwas von wegen Epiphanie Christi. Ja, mehr oder weniger – aber was ist das? Uff, keine Ahnung, daran erinnere ich mich nicht, sagte sie. Also gut, dann hört mal zu. Hastiges Papierbereitlegen und Stiftezücken. Im griechischen Theater ist die Epiphanie der Augenblick – der Höhepunkt –, in dem ein Gott auf der Bühne erscheint und für Ordnung sorgt. In der christlichen Tradition bezieht sich die Epiphanie auf die Offenbarung von Jesus’ göttlicher Herkunft und auf die Heiligen drei Könige. Man könnte auch sagen, sie ist ein Augenblick besonderer Klarheit. In Joyces Sinn ist die Epiphanie also eine plötzliche Erleuchtung, die einer seiner Figuren widerfährt. Eine schlagartige Manifestation des Geistigen, wie Joyce geschrieben hat. Ich sprach sehr langsam. Ist das so klar? Schweigen, was jedes Mal so viel heißt wie ›nein‹.

Fangen wir mit dem Titel an, »Ein Wölkchen«, sagte ich, eine miserable Übersetzung. Keiner von denen, die diese Erzählung bislang ins Spanische übersetzt haben, nicht mal der Kubaner Cabrera Infante, hat seine Sache gut gemacht. Im Original lautet der Titel »A Little Cloud«, Joyce hat ihn bekanntlich aus der Bibel, aus dem ersten Buch der Könige. Weiß jemand, was im ersten Buch der Könige vorkommt? Ein Mädchen versuchte etwas zu sagen, verstummte dann aber. In groben Zügen erzählte ich, dass das Volk Israel sich seinerzeit von Gott entfernt habe, woraufhin der Prophet Elia eine Dürre vorausgesagt habe, die andauern werde, bis das Volk sich von seinen falschen Göttern ab- und Jahwe wieder zugewandt hätte. Nachdem zwei Jahre lang kein Tropfen Regen gefallen war, sagte ich, und Ahab und die falschen Propheten besiegt waren, kehrte das Volk Israel zu Gott zurück, woraufhin der Diener des Elia beglückt sprach: Siehe, es geht eine kleine Wolke auf aus dem Meer wie eines Mannes Hand. Mit anderen Worten: Da kommt der Regen, meine Herren. Eben: Nicht ein Wölkchen, sagte ich, sondern eine kleine Wolke. Und warum ist das im Zusammenhang dieser Erzählung so wichtig? Pause. Warum sage ich hier noch einmal, dass Cabrera Infante und Genossen, was den Titel angeht, nicht nur eine sehr schlechte Übersetzung angefertigt haben, sondern sogar eine, die dem Leser die eigentliche, letzte Bedeutung der Erzählung vorenthält?

Juan Kalel hob die Hand und sagte, vielleicht gebe es ja eine Beziehung zwischen dem Optimismus in Gestalt der näher kommenden Wolke aus der Bibel und dem falschen Optimismus von Chico Chandler. Denn auf Englisch, sagte Juan, heißt es doch wahrscheinlich Little Chandler und Little Cloud, oder? Also der kleine Chandler und die kleine Wolke. Das Wort klein stellt die Verbindung zwischen den beiden her. Zufrieden ging ich zum Pult zurück, zu meinem Milchkaffee. Das heißt, fuhr Juan fort, Chandler spricht zwar von all dem, was er vorhat, von den Gedichten, die er schreiben wird, und davon, dass auch er eines Tages nach Dublin gehen und dort so frei und freizügig leben wird wie sein Freund Gallaher. Aber als er später nach Hause kommt, fällt ihm nichts Besseres ein, als seinen Sohn anzuschreien und zum Weinen zu bringen. Da kann er einem bloß leidtun, finde ich. Aber ironisch ist es auch, sagte er. Die Beziehung zwischen den beiden Kleinen aus dieser Erzählung, zwischen der Wolke und Chandler, ist ironisch, schließlich wird Chandler nie das tun, was er gerne tun würde. Anders als die Wolke aus der Bibel trägt er keinerlei Hoffnung in sich. Er ist wie gelähmt, sagte Juan und starrte gedankenverloren ins Leere, als wäre ihm soeben etwas klar geworden, was viel tiefer ging, zugleich aber unerreichbar war.

Lächelnd fragte ich, ob sie jetzt verstanden hätten. Annie Castillo hob die Hand. Ich glaube, flüsterte sie, da ist noch mehr. Natürlich ist da noch mehr, sagte ich. Also ich weiß nicht, fuhr sie zögernd fort, ich glaube, der Titel ist nicht einfach nur so ironisch. Sie verstummte. Genau, sagte ich, aber warum nicht? Was für eine Art von Ironie steckt noch in der Erzählung, Annie? Sie schüttelte den Kopf und zuckte die Achseln. Ich drehte mich hilfesuchend zu Juan um, aber der war schon wieder damit beschäftigt, etwas in sein Heft zu kritzeln. Womöglich ein Gedicht. Ich weiß nicht, sagte Annie schüchtern, vielleicht ist die Haltung von Chandler insgesamt ironisch. Inwiefern?, fragte ich. Weil Chandler, sagte Annie, neidisch auf alles ist, wofür sein Freund Gallaher steht, also auf all das, was sozusagen falsch und unmoralisch ist. Das ist eigentlich ironisch.

Ohne darauf einzugehen, nahm ich eine Kreide und schrieb ein Zitat von Joyce an die Tafel: Es war meine Absicht, ein Kapitel der Sittengeschichte meines Landes zu schreiben, und ich wählte Dublin als Schauplatz, weil mir diese Stadt das Zentrum der Paralyse zu sein schien.

Und, sagte ich, immer noch mit dem Rücken zu den Studenten, wo, in diesem herrlichen Kuddelmuddel von Joyce, ist die Epiphanie?

In der nächsten Woche ließ ich sie zwei Erzählungen von Hemingway lesen, »Die Killer« und »Ein sauberes, gutbeleuchtetes Café«. Ich sprach über Hemingways knappen, direkten und so poetischen Stil. Ich sprach über Nick Adams. Ich sprach über die drei Kellner, die irgendwann nur noch zwei sind, und dann nur noch einer, und dann ist gar keiner mehr da. Ich ließ sie einen kurzen Text über die Bedeutung der beiden Titel schreiben. Wer oder was ist ermordet worden? Gibt es dieses saubere, gutbeleuchtete Café tatsächlich oder ist es bloß eine Metapher? Während sie schrieben, beobachtete ich sie, versteckt hinter einer Zeitung, in der ich scheinbar las. Juan Kalel erschien an diesem Tag nicht, was mich aber nicht weiter kümmerte.

Für den späteren Vormittag hatte ich mich mit Annie Castillo auf einen Kaffee im Dozentenraum verabredet. Als sie auftauchte, war ich gerade dabei, mich rauchend und marxistische Witze von mir gebend mit einem neoliberal gesinnten Professor für Wirtschaftswissenschaft auszutauschen. Ich sagte: Wenn Sie erlauben, die Dame hat einen Termin mit mir, woraufhin sich der Wirtschaftswissenschaftler augenblicklich vom Stuhl erhob.

Annie setzte sich. Ich fragte, ob sie sich die Haare habe schneiden lassen, und sie zupfte sich den Pony zurecht und sagte: Ein bisschen. Sollen wir uns einen Kaffee holen?, fragte ich. Ja, gern, sagte sie und wir standen auf und gingen zur Kaffeemaschine. Wie ich feststellte, hatte sie sich nicht nur die Haare schneiden lassen, sondern war auch stärker geschminkt als sonst. Sie trug eine knappe türkisfarbene Bluse, die ihren Bauchnabel sehen ließ und Schultern und Brüste betonte. Zucker? Ja, bitte, sagte sie, und viel Sahne.

Als wir uns wieder hingesetzt hatten, sprachen wir eine Weile über ihre anderen Kurse und natürlich auch darüber, dass sie sich nicht sicher war, ob sie das richtige Studium gewählt hatte. Sie hatte eine Art, mir unmittelbar in die Augen zu sehen, dass ich mehrfach den Blick abwandte, als wäre ich derjenige, der nicht wusste, wie es bei ihm weitergehen soll, woraufhin ich mich hilfesuchend nach meiner Kaffeetasse, einer neuen Zigarette oder einem Blatt Papier umsah. Annie sagte, sie habe über die Erzählung von Joyce nachgedacht. Vieles von dem, was Joyce an den Bewohnern Dublins aufzeige, lasse sich auch unter den Guatemalteken wiederfinden. Literatur habe sie nie besonders interessiert, aber mein Kurs sei nicht schlecht. Vielen Dank, sagte ich. Dann fragte ich, warum sie sich so sehr mit dem Erzähler von Maupassants Geschichte identifiziert habe. Sie überlegte eine Weile – als müsste sie sich eine vorab zurechtgelegte Antwort ins Gedächtnis rufen – und sagte dann: Ich weiß nicht, Eduardo, ich geh ständig unter Leute, damit ich mich nicht so allein fühle. Aber ich fühl mich trotzdem allein, egal ob Leute um mich sind oder nicht. Eben so wie die Figur bei Maupassant, nehme ich an. Das Gefühl ist jedenfalls kaum auszuhalten, verstehen Sie? Mehr sagte sie nicht. Und ich wollte auch gar nicht mehr wissen.

Sie sah auf die Uhr und rief erschrocken: Was, so spät? Dann murmelte sie verzweifelt: Algebra… Wir standen auf. Ich fragte, ob sie wisse, warum Juan Kalel letztes Mal nicht gekommen sei. Wer ist Juan Kalel?, sagte sie, und ich lächelte bloß. Ruhig und trotzdem sehr nervös stand Annie vor mir, klammerte sich an ihre Bücher und sah sich in alle Richtungen um. Ich fragte, ob alles in Ordnung sei. Ja, natürlich, warum fragen Sie? Ich sagte nichts, spielte mit meiner Zigarette. Da öffnete sie leicht den Mund, als wollte sie etwas Wichtiges sagen, oder wenigstens etwas Überraschendes, aber schließlich sagte sie nichts.

Wer weiß, was ein künstlicher Nigger ist?, fragte ich. Es ging um den Titel einer Erzählung von Flannery O’Connor, die ich ihnen zu lesen gegeben hatte. Juan Kalels Platz war auch an diesem Tag leer. Das Handy eines sehr großen Mädchens klingelte, und ohne dass ich etwas zu sagen brauchte, packte sie ihre Sachen zusammen und verließ den Klassenraum. Was ist ein künstlicher Nigger?, fragte ich noch einmal. Leise Verzweiflung überkam mich, und ich wollte schon erklären, dass das der Name für eine Art kleiner Statuen von Schwarzen in Jockey-Kleidung ist, die im Süden der USA häufig zu sehen sind – ein eindeutiges Zeichen für den Rassismus und die Sklavenhaltermentalität der dort lebenden Weißen -, als sich plötzlich jemand aus der hintersten Reihe mit der literarischsten Antwort meldete, die von diesem Publikum zu erwarten war: Ein künstlicher Nigger?, rief ein Junge mit kurzgeschorenem Schädel, das ist Michael Jackson!

Nach dem Unterricht ging ich zur wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät und erkundigte mich im Sekretariat, was mit Juan Kalel sei, er sei seit zwei Wochen nicht mehr in meinem Kurs erschienen. Die Sekretärin fragte stirnrunzelnd, wer das denn sein solle. Fast hätte ich sie angeschrien: Juan Kalel ist nicht nur Stipendiat im ersten Studienjahr, sondern vor allem ein wirklicher Dichter. Da hörte ich die Stimme des Dekans, der sich von seinem Büro aus an die Sekretärin wandte: Juan Kalel hat sich exmatrikuliert. Sagen Sie Eduardo, er soll reinkommen.