6,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Hanser, Carl

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

In acht Geschichten begibt sich Eduardo Halfon auf die Suche nach dem Gespenst der Identität. Sei es in einem nachgebauten faschistischen Internierungslager in Kalabrien, sei es bei der Hochzeit der streng orthodoxen Schwester in Israel. Oder bei einer Frau in Harlem, die als Gastgeberin von Jazznachmittagen einfach nur die Sonntage überleben will. Und in Polen, wo der Großvater aufwuchs, der dank eines polnischen Boxers Auschwitz überlebte. Voller Witz und Melancholie folgt Eduardo Halfon den Spuren seiner jüdischen Wurzeln.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 226

Veröffentlichungsjahr: 2016

Sammlungen

Ähnliche

Ein Schriftsteller reist nach Italien, um bei einem Vortrag in dem ehemaligen faschistischen Internierungslager Ferramonti di Tarsia auch die Erinnerung an seinen nach Auschwitz deportierten Großvater wachzuhalten. Er durchquert Guatemala von den schwarzen Stränden der Pazifikküste hin zu den weißen Stränden der Atlantikküste; schließlich strandet er in Melchor de Mencos, dem letzten Dorf an der Grenze zu Belize. Er kommt nach Israel, wo er sich wie ein Fremder fühlt, und auf die Frage, ob er denn Jude sei, antwortet er: manchmal. Er erzählt von seiner ersten Begegnung mit Tamara in einer schottischen Bar, die eigentlich gar nicht schottisch ist. Und er berichtet von ihrem Wiedersehen in Tel Aviv. Doch alle diese Reisen, so der Erzähler, sind in Wirklichkeit eine einzige. Eine Reise, die niemals endet.

Hanser E-Book

Eduardo Halfon

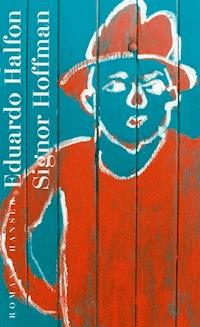

SIGNOR HOFFMAN

Aus dem Spanischen von

Luis Ruby

Carl Hanser Verlag

Die spanischen Originalausgaben erschienen 2014 und 2015 unter den Titeln Monasterio und Signor Hoffman bei Libros del Asteroide in Barcelona. Eine erste Fassung der Erzählung »Weißer Rauch« erschien in der Übersetzung von Peter Kultzen in Der polnische Boxer. Sie ist hier um diverse Änderungen des Autors ergänzt.

Der Autor dankt der John Simon Guggenheim Memorial Foundation für ihre großzügige Unterstützung beim Abfassen dieses Buchs.

Der Übersetzer dankt dem Deutschen Übersetzerfonds e. V. für die Förderung durch ein Arbeitsstipendium.

ISBN 978 - 3 - 446 - 25 414 - 5

© Eduardo Halfon 2015

c/o Indent Literary Agency, www.indentagency.com

Alle Rechte der deutschen Ausgabe

© Carl Hanser Verlag München 2016

Umschlag: Peter-Andreas Hassiepen, München

Motiv: Kurt Mühlenhaupt, Selbstporträt © Kurt Mühlenhaupt Museum

Foto: © akg-images / C. Schlegelmilch

Satz im Verlag

Unser gesamtes lieferbares Programm

und viele andere Informationen finden Sie unter:

www.hanser-literaturverlage.de

Erfahren Sie mehr über uns und unsere Autoren auf www.facebook.com/HanserLiteraturverlage oder folgen Sie uns auf Twitter: www.twitter.com/hanserliteratur

Datenkonvertierung E-Book:

Kreutzfeldt digital, Hamburg

INHALT

Signor Hoffman

Tel Aviv war ein Ofen

Bambus

Weißer Rauch

Weißer Sand, schwarzer Stein

Die Sonntage überleben

Kloster

Oh Ghetto, liebes Ghetto

Play myself, and let the wardrobe do the character.

HARRY DEAN STANTON

SIGNOR HOFFMAN

Aus dem Zug sah man das endlose Blau des Meeres. Ich war noch immer ganz erledigt, unausgeschlafen vom nächtlichen Transatlantikflug nach Rom, aber beim bloßen Anblick des Meeres, dieses so endlosen und blauen Mittelmeers, vergaß ich alles, vergaß sogar mich selbst. Ich weiß nicht, warum. Ich fahre nicht gern ans Meer, ichschwimme nicht gern in den Wellen, ich gehe nicht gern am Strand spazieren, und schon gar nicht fahre ich gerne Boot. Ich mag das Meer als Bild. Als Idee. Als Gedanken. Als Parabel auf etwas Rätselhaftes und zugleich Offensichtliches; etwas, das uns gleichzeitig Rettung verspricht und mit dem Tod bedroht. Ich mag es, das Meer zu betrachten wie eine Nachbarin, die nackt und strahlend in ihrem nächtlichen Fenster steht: aus der Ferne.

Der alte Zug rollte langsam die Mittelmeerküste entlang, durch Neapel, durch Salerno, durch Städtchen, die immer kleiner und ärmer wurden, bis wir schließlich Kalabrien erreichten. Das Südende der italienischen Halbinsel. Diese so bukolische und bergige Gegend, noch immer im Griff einer der mächtigsten Mafia-Gruppierungen des Landes, der ’Ndrangheta. Der Waggon war fast leer. Eine alte Frau blätterte in Modezeitschriften. Auf einem der hinteren Plätze döste ein Soldat oder Polizist. In der Reihe vor mir schäkerten zwei Jugendliche, ein Pärchen vielleicht, sie küssten sich und diskutierten lautstark auf Italienisch. Dabei erhob sie sich ein wenig in ihrem Sitz, drehte sich so zu ihm, dass sie im Profil zu sehen war, und forderte ihn auf, sich doch bitte ihre Nase anzuschauen (ich hatte sie von hinten nicht im Blick; in meiner Vorstellung war es eine Adlernase, krumm und lang, blass und schön). Aber der Junge drückte nur still einen Kuss darauf, und dann zerflossen die beiden wieder in Gelächter und Zärtlichkeiten. Erst nach einer Weile begriff ich, dass sie noch am selben Abend eine große Party feiern würden mit all ihren Freunden, das Mädchen hatte nämlich beschlossen, sich dieNase zu operieren, sie sich verkleinern zu lassen, am nächsten Tag. Ein Abschiedsfest für ihre Nase, begriff ich auf Italienisch. Die Küsse des Jungen, begriff ich auf Italienisch, waren Abschiedsküsse.

Am Bahnhof von Paola stieg ich aus, in einem kleinen Touristenort am Meer. Ich stand noch auf dem Bahnsteig und war damit beschäftigt, mir etwas gegen die winterliche Kälte überzuziehen, unschlüssig, was ich tun, in welche Richtung ich gehen sollte, da spürte ich, wie mich von hinten jemand am Arm fasste. Signor Halfon. Ich lächelte entgeistert, als ich seine blonde Mähne sah, den zottigen Bart, den irren Blick, aber es war der eines gutmütigen Irren, eines Irren, der aus einem Zirkus entlaufen ist, und niemand schert sich darum. Ich bin Fausto, sagte er. Benvenuto – willkommen in Kalabrien. Er streckte mir die Hand entgegen. Wie war die Reise? Er schien ein korrektes Spanisch zu sprechen, wenn auch übermäßig melodisch. Überhaupt wirkte er auf mich wie ein Schauspieler aus einer Opera buffa. Er war wohl mehr oder minder in meinem Alter. Ich antwortete, die Reise sei angenehm gewesen, nur ein wenig lang. Das freut mich, sagte er und kratzte sich am Bart. Unterdessen versuchte ich, mich an seinen Namen oder sein Gesicht zu erinnern, vergeblich. Plötzlich nahm er mir wortlos den Koffer ab. Bene, sagte er. Andiamo subito, wir sind schon spät dran, und damit zog er meinen kleinen Koffer hinter sich her und fasste mich am Ellbogen wie einen Blinden. Mein Wagen steht vor dem Bahnhof, sagte er. Ich bringe Sie direkt hin, Signor Halfon, direkt ins Lager.

*

Faustos Wagen war ein alter, rötlicher Fiat, der kaum noch den Mindestanforderungen genügte. Der Kofferraum ließ sich nur mit Hilfe einer Schnur geschlossen halten. Mein Sicherheitsgurt war kaputt. Es gab keinen Rückspiegel (vielleicht hatte es einmal einen gegeben, die Klebespur war noch da). Die Bremsen verbreiteten einen Geruch nach verbranntem Gummi. Ob nun das Blinklicht defekt war oder die Elektronik selbst, jedenfalls musste Fausto vor jedem Abbiegen den linken Arm aus dem Fenster halten, das zudem auf halber Höhe klemmte: Es ließ sich weder ganz öffnen noch ganz schließen. Hin und wieder gab der Motor ein seltsames Geräusch von sich, so etwas wie ein Gurgeln, als wäre es mit ihm gleich vorbei, aber Fausto schlug dann nur kräftig gegen das Armaturenbrett, und so kam der Motor ein weiteres Mal davon. Wenn auch nur mit knapper Not.

Questo, sagte Fausto und zeigte mit der Hand auf eine gewaltige Kirche oder Kathedrale, das ist die Wallfahrtskirche des heiligen Franz von Paola. Sie ist sehr schön, sagte er. Sehr berühmt. Die Pilger kommen aus ganz Kalabrien. Und dann murmelte er etwas und bekreuzigte sich. Ich fragte, ob wir vielleicht erst ins Hotel fahren könnten, ich würde gerne meine Sachen dort lassen, mich frischmachen und kurz ausruhen. Dopo, dopo, antwortete er. Danach, übersetzte er sich selbst. Jetzt geht’serstmal ins Konzentrationslager, sagte er, da erwartet Sie schon der Direktor. Und mir war, als hätte ich ihn Herr Direktor sagen hören, dazu auch noch mit einem leichten deutschen Akzent, und ich war drauf und dran, ihn anzuschreien, dass man so etwas auf dem Weg in ein Konzentrationslager nicht sagen sollte, und schon gar nicht zu einem Juden.

Auf einmal bekam ich Lust auf eine Zigarette. Ich fragte Fausto, ob er mir eine geben könnte, vielleicht rauchte er ja selbst. Aber er schenkte mir keine Beachtung oder hörte mich möglicherweise nicht.

In der Kirche des heiligen Franz von Paola, sagte er, während wir bereits aus der Stadt hinausfuhren, liegt noch eine Bombe, die nicht explodiert ist. Ich wollte mein Fenster aufmachen, um Luft zu schnappen und möglichst auch den Geruch nach Staub loszuwerden, nach Vaseline, nach billigem Parfüm; natürlich funktionierte das Fenster nicht. Die ist noch von 1943, sagte er, von einem Bombenangriff der Alliierten, aber sie ist nie explodiert. Fausto beschleunigte auf einer geraden, langen Straße, die von Olivenbäumen gesäumt war. Und da liegt immer noch diese Bombe, völlig intakt, sagte er, ließ die Gangschaltung los und hob die rechte Hand. Sein langer Zeigefinger stieß an die Decke des Fiats. Ein wahres Wunder, sagte er wie von einem anderen Ort aus, oder vielleicht war ich es, der schon woanders war, in Gedanken bei anderen Bomben, in Gedanken in Hiroshima, in einem Traum von Hiroshima, einer Erinnerung daran, dass mich vor kurzem, auf einer Reise dorthin, eine junge Japanerin namens Aiko in die Fukuromachi-Grundschule gebracht hatte, weniger als einen halben Kilometer von dem genauen Punkt entfernt, an dem am 6. August 1945 um Viertel nach acht Uhr morgens die Atombombe einschlug. Aiko und ich standen vor einer schwarzen Mauer, die sich neben ein paar alten Treppenstufen erhob. Sie glich einer schwarzen Schreibtafel voller weißer Notizen. Aiko, deren eigener Großvater die Bombe überlebt hatte (er selbst hatte nie darüber geredet, auch nicht über die Verbrennungen an seinem Rücken), erklärte mir auf Englisch, zum Zeitpunkt der Detonation hätten sich einhundertsechzig Lehrer und Schüler in der Schule befunden, wo der Unterricht gerade anfing, sie waren alle auf der Stelle tot. Von der ursprünglichen Schule, sagte sie weiter, bleibe nur der Ort, an dem wir unsbefänden: das einzige Bauteil der Schule aus Stahlbeton. Und in den Tagen unmittelbar nach dem Bombeneinschlag, sagte Aiko, sei eben diese Mauer, die wir jetzt vor uns hatten, geschwärzt vom Rauch und Ruß der Bombe, zu einer spontanen Gemeinschaftsmauer geworden, auf der einige Überlebende aus der Stadt mit weißer Schulkreide Nachrichten für ihre Verwandten hinterließen. Konnte ja sein, dass auch der ein oder andere Verwandte die Bombe überlebt hatte, sagte sie, und vielleicht fand er die Nachricht und las sie. Aiko verstummte und stieg ein paar Stufen hoch, und mir kam in den Sinn, dass auch sie in dieser Aufmachung, mit einem kleinen Schottenrock und weißen Socken, die ihr in einem losen Wulst um die Knöchel hingen, etwas von einem Schulmädchen hatte, womöglich einem Schulmädchen von dort, von ebenjener Schule. Wobei ich auf einmal sah, wie sie sich die Hand unter den Rock schob und sich den bloßen und festen Schenkel kratzte, und da kam mir in den Sinn, dass sie alles andere war als ein Schulmädchen. Ich wandte den Blick wieder der schwarzen Mauer zu. Und dann starrte ich nur noch auf all die japanischen Schriftzeichen vor mir, all die weißen Wörter auf dieser schwarzen Mauer, all das, was da mit Kreide geschrieben stand durch die Überlebenden von Hiroshima, noch immer lebendig und greifbar nach so vielen Jahren. Wir verharrten beide schweigend, wie in einem unbestimmt ehrenden Angedenken. Von draußen drang der Lärm spielender Kinder an unser Ohr. Hunderte bunter Papierkraniche, die jemand in der Nähe eines großen Fensters aufgehängt hatte, flatterten in der Brise. Ich wollte oder konnte die Schule nicht verlassen, bevor mir Aiko nicht auf Japanisch und auf Englisch jede einzelne dieser kurzen Geschichten vorgelesen hatte, die weiße Schrift auf dieser Mauer aus schwarzem Rauch.

*

Ferramonti di Tarsia, verkündete ein kleines gelbes Schild. Ehemaliges Internierungslager. Stiftung. Internationales Gedenkmuseum. Und darüber, wie ein zusammenfassendes Emblem oder Logo auf dem gelben Schild, eine hübsche Spirale aus Stacheldraht.

Ein ältererHerr mit weißen Haaren stand rauchend am Haupteingang. Er sah zu, wie ich aus dem alten Fiat stieg und an der Seite von Fausto auf ihn zuging. Er wirkte sehr ungeduldig. Fast schon wütend. Unvermittelt schnippte er seine Kippe in meine Richtung, möglicherweise auch direkt auf mich. Der Herr Direktor, wie ich vermutete.

Fausto stellte uns vor. Sein Nachname war Panebianco. So nannten ihn alle, Panebianco. Er war gekleidet, als würde er Trauer tragen, schwarzer Mantel, weißes Hemd und schwarze Krawatte. Die Mütze auf seinem Kopf war ebenfalls schwarz, eine typische sizilianische Coppola. Sehr erfreut, sagte ich und streckte ihm die Hand hin, aber Panebianco sagte etwas zu Fausto, das ich nicht verstand, und schien die Hand nicht zu sehen, jedenfalls sprach er weiter, als wenn nichts wäre. Ich war ratlos. Meine Hand hing noch immer zwischen uns, vergessen in der Luft. Plötzlich kam eine junge Frau mit kurzgeschorenen schwarzen Haaren und großen schwarzen Augen auf uns zu, in schwarzen Stiefeletten und schwarzen Strümpfen und einem schwarzen Mantel. Unmittelbar hinter dem Direktor blieb sie stehen. Seine Tochter vielleicht. Vielleicht auch sie in Trauer. Endlich hörte Panebianco auf zu sprechen und senkte den Blick und gab mir den schwächsten Händedruck meines Lebens. Der Direktor sagt, Sie kommen zu spät, wandte sich Fausto an mich, als wäre das meine Schuld. Er sagt auch, dass die Leute jeden Moment da sein werden. Wieder sagte Panebianco etwas zu Fausto, das ich nicht verstand, und mir kam der Verdacht, dass er Dialekt mit ihm sprach. Ich hatte von den vielen Dialekten gehört, die noch in Kalabrien in Gebrauch sind, Dutzende von Dialekten, die teilweise wenig gemeinsam haben sollen. Der Direktor sagt, wir können noch ein paar Minuten warten, sagte Fausto, so haben Sie, Signor Halfon, Gelegenheit, sich das Lager ein wenig anzusehen, bevor wir anfangen. Ja, sagte ich, danke, das klingt gut, und Panebianco drehte sich ohne ein weiteres Wort um und ging zum Haupteingang, humpelnd, fast hastig. Mir kam der Gedanke, dass der Alte nicht ganz bei Trost war. Danach kam mir der Gedanke, dass ich ihm vielleicht folgen sollte, und ich war schon im Begriff, das zu tun, als seine Tochter die Hand ausstreckte und mir eine silbrige Schachtel Marlboros hinhielt. Auch ihre Fingernägel waren schwarz lackiert. Auf der Rückseite ihres Handgelenks schimmerten die Ausläufer einer Tätowierung. Danke, aber ich bin Nichtraucher, sagte ich und nahm mir dabei eine Zigarette. Also, ich rauche nicht viel, sagte ich. Oder ich rauche nur, wenn ich auf Reisen bin. Oder ich rauche nur als eine Art Ritual. Sie gab mir ihr Feuerzeug, riss die großen Gothic-Augen auf, als ekelte es sie vor etwas, und hauchte, während sie mir einen Schleier aus bläulichem Rauch entgegenblies, in perfektem Spanisch: Wie du meinst.

*

Sie hieß Marina. Sie war nicht Panebiancos Tochter, sondern hatte ein Postgraduate-Studium in Geschichte an der Universität Cosenza abgeschlossen und assistierte Panebianco gelegentlich bei den Veranstaltungen der Stiftung. Während wir noch draußen standen und rauchten, erklärte sie mir, Ferramonti di Tarsia sei das größte der Konzentrationslager, die Mussolini 1940 habe errichten lassen. Während wir unsere Zigaretten austraten, sagte sie weiter, es habe sich nicht um ein Vernichtungslager gehandelt, nicht im engeren Sinne. Als wir schon durch den Haupteingang gingen, sagte sie, Mussolini habe es dort an den Ufern des Crati errichtet, weil das eine Sumpfgegend sei, ein richtiges Malarialoch, und die jüdischen Gefangenen, die an dem Fieber erkrankten, habe man einfach sterben lassen. Während sie mich auf eine der Barracken zuführte, erklärte sie weiter, über viertausend Juden seien hier interniert gewesen, die große Mehrheit davon nicht italienischer Herkunft, sondern aus anderen Ländern Europas. An der Schwelle der Baracke, während wir nach innen schauten, sagte sie, das sei ein Muster, den zweiundneunzig ursprünglichen Baracken des Lagers nachempfunden, die nicht mehr existierten. Ich blickte auf die weißen Wände, die prächtigen Holzbalken, die Reihe blitzsaubererPritschenmit peinlich genau gefalteten Laken. Wie, ein Muster?, fragte ich, und Marina sagte, ohne mich anzusehen, fast ohne den Mund aufzumachen, die zweiundneunzig ursprünglichen Baracken seien in den sechziger Jahren abgerissen worden, beim Bau der neuen Autobahn, die quer durch Kalabrien führe, und alles, was jetzt noch da sei – alles –, sei eine Rekonstruktion.

Ich verharrte reglos auf der Schwelle, wie gelähmt, während mir allmählich ins Bewusstsein drang, dass das, was ich vor mir sah, nicht mehr war als eine Imitation; dass man erst für gut befunden hatte, das ursprüngliche Lager zu zerstören, und dann für gut befunden hatte, am selben Ort eine Kopie des ursprünglichen Lagers zu errichten; dass man also eine Art Modell oder Schaukasten gebaut hatte oder Themenpark zum menschlichen Leid und dass ich selbst in diesem Augenblick, wie ich da am Eingang zu dieser falschen Baracke stand, an diesem ganzen Theater teilnahm. Und ich weiß nicht, ob es an der Müdigkeit von der Reise lag oder an der Zeitverschiebung oder an der Wirkung des Tabaks, daran, dass ich den ganzen Tag lang nichts gegessen hatte, oder an dem wachsenden Gefühl von Schuld oder Komplizenschaft an dieser ganzen Farce, jedenfalls spürte ich, wie mir flau im Magen wurde.

Mir ist nicht wohl, sagte ich zu Marina und lächelte dabei ein wenig, um sie nicht zu beunruhigen. Ich muss mich mal hinsetzen, vielleicht einen Schluck Wasser trinken, sagte ich mutig, den Tapferen spielend. Aber sie starrte mich nur verwirrt an. Ich fragte, ob sie ein paar Kekse hätte oder vielleicht einen Schokoriegel, und das schien sie nur noch weiter zu verwirren. Mich überlief es kalt und heiß. Ich spürte, wie mir die Knie weich wurden. Ich stand kurz davor, meine Tapferkeit zum Teufel zu schicken und mich einfach fallen zu lassen, auf den falschen Boden dieses falschen Lagers, am Eingang zu dieser beschissenen Baracke, um dort einzuschlafen oder loszuheulen wie ein Kind. Doch da fasste Marina mich kräftig am Arm und schob mich auf eine andere kleine Holztür zu, nur wenige Schritte von uns entfernt, und als ich schon dabei war, durch die Tür zu gehen, hörte ich, wie sie jemandem auf Italienisch einige Worte zurief, die ich nicht verstand, aber sie klangen schön in meinen Ohren, so unabdingbar wie die gelassenen, präzisen Anweisungen einer Krankenschwester im Krieg.

*

Drinnen war alles dunkel, frisch und still. Marina führte mich im Zwielicht zu der einzigen Bank, die in der Mitte des kleinen Saals stand. Ich nahm Platz. Sie selbst blieb direkt hinter mir stehen. Kurz darauf kam Fausto und brachte mir eine Flasche eiskaltes Wasser. Auch er blieb hinter mir stehen. Keiner von uns dreien sagte etwas. Ich war dankbar, und sie wussten es. Ich trank langsam, atmete tief durch und begann mich schon besser zu fühlen, als mit einem Mal der gesamte Saal erleuchtet wurde. Drei riesige Bildschirme standen im rechten Winkel zueinander – einer an der Wand zu meiner Linken, der andere an der Wand zu meiner Rechten, der dritte unmittelbar vor mir –, und auf diesen drei Bildschirmen lief nun ein kurzer Schwarzweißfilm ab, der die Geschichte des Lagers und der Gefangenen von Ferramonti di Tarsia zeigte. Die Erzählerstimme sprach Italienisch. Die Hintergrundmusik war wie aus Supermarktlautsprechern. Die Bilder waren dieselben Bilder wie immer. Die Bank stand in der Mitte des kleinen Saals, als sollte sich der Zuschauer von Licht umgeben fühlen, eingetaucht in die Sensationsästhetik von Bitterkeit und Tod und Elend. Ich schloss die Augen. Ich versuchte, auf nichts zu achten und mich einfach zu entspannen, während ich in kleinen Schlucken aus der Wasserflasche trank und tief ein- und ausatmete und eine Hand auf meiner Schulter spürte, fest auf meiner Schulter, als beschützte mich jemand von hinten. Vielleicht war es die Hand von Marina. Vielleicht war es die von Fausto.

*

Panebianco saß schon in einem der zwei roten Sessel auf der Bühne, ein Mikrofon in der Hand, und erzählte dem Publikum irgendetwas über sein Museum. Und er redete einfach weiter, während Marina mich durch den Korridor zur Bühne schob und mir zuflüsterte, ich sollte dort hinaufgehen, zu dem anderen roten Sessel. Ich fühlte mich inzwischen besser, wenn auch noch nicht ganz wiederhergestellt, und als ich schließlich in dem Sessel saß, lächelte ich mit einer Mischung aus Mitleid und Pathos ins Publikum.

Die Reihen waren gut gefüllt. Hinten standen sogarLeute. Ich hatte Schwierigkeiten, Panebianco zu verstehen, wegen seines Akzents oder wegen seines italienischen Tempos oder weil er beim Sprechen das Mikrofon ganz dicht an die Lippen hielt, wie um es zu küssen. Gerade war er dabei, dem kalabrischen Publikum etwas über die Wichtigkeit des Erinnerns zu erklären, als Marina auf die Bühne kam. Sie stellte zwei Dinge auf einen kleinen Holztisch, eine weitere Flasche eiskaltes Wasser für mich und ein Exemplar meines Buchs in der italienischen Übersetzung für Panebianco.

Als ich vor Monaten eingeladen worden war, war mir nicht einmal klar gewesen, dass es in Italien Konzentrationslager gegeben hatte. Die Veranstaltung mit mir, hieß es am Telefon, solle im Rahmen einer ganzen Woche von Veranstaltungen zum Holocaust-Gedenktag stattfinden, der in Italien alljährlich am 27. Januar begangen werde. Das Datum erinnere an den 27. Januar 1945, den Tag, an dem Auschwitz befreit wurde. Ich solle kommen und über mein Buch sprechen, meinen polnischen Großvater, seine Erfahrungen in Auschwitz. Das war alles. Und ich nahm die Einladung an, kurz gesagt, weil ich zu feige war, um abzulehnen.

Panebianco war nunmehr seit fünfzehn oder zwanzig Minuten damit beschäftigt, sich das Mikrofon in den Mund zu schieben. Gerade sagte er etwas über die Bemühungen seiner Stiftung, die Geschichte zum Leben zu erwecken, das Lager zu rekonstruieren und eine große Anzahl von Jungen und Mädchen aus Schulen in ganz Kalabrien zu empfangen und zu bilden. Es klang wie die Rede eines Bürokraten auf Stimmenfang. Ohne seine Ausführungen zu unterbrechen oder das Mikrofon loszulassen, griff er auf einmal mit der freien Hand in die Innentasche des Mantels und übergab mir einen weißen, noch zugeklebten Umschlag. Ich ertastete durch den Umschlag hindurch ein Bündel Geldscheine. Mein Honorar, vermutete ich, das Panebianco mir hier an Ort und Stelle übergab, auf der Bühne, vor Publikum, als sollte der ganze Saal seine Geste mitbekommen, als wollte er öffentlich Zeugnis von seiner Großmut geben. Ein Bündel Geldscheine, schmutzige Scheine, wie ich mir vorstellte. Ein Bündel Geldscheine, wie ich mir vorstellte, die Panebianco persönlich, am Haupteingang stehend, aus den kleinen Händen von Jungen und Mädchen aus ganz Kalabrien entgegengenommen hatte, wenn sie sein falsches Konzentrationslager betraten. Ich legte den Umschlag auf den Holztisch neben mein Buch und trank hastig eine halbe Flasche Wasser.

Endlich erhob sich Panebianco und sagte mit noch lauterer Stimme, er wolle nun den Ehrengast des Abends ganz herzlich begrüßen. Er drehte sich zu mir um und lächelte mich an. Ein Schriftsteller und Hochschullehrer, sagte er auf Italienisch. Unser Gast aus Guatemala, sagte er auf Italienisch und mit übertriebener Begeisterung, und dann beugte er sich über das Tischchen, warf einen raschen Blick auf das Cover meines Buches und brüllte: Signor Hoffman.

Dann übergab er mir das speicheltriefende Mikrofon.

*

Mein Zimmer in der Pensione Toscana war ganz mit weinrotem Samt ausgeschlagen. Oder wenigstens mit einem Plüschmaterial, das aussah wie weinroter Samt. Die Tagesdecke. Der Sessel. Die Vorhänge. Die Tapete vom Boden bis zur Decke. Für das gesamte Zimmer hatte man denselben Samt oder falschen Samt verwendet, in weinroter Farbe.

Ich lag schlafend auf dem Samt der Tagesdecke, rücklings, völlig nackt. Nach der Ankunft hatte ich ausgiebig heiß geduscht und mich dann aufs Bett gelegt, um ein wenig abzuschalten, ich hatte mich nicht zugedeckt, hatte nicht einmal ausgepackt und auch gar nicht einschlafen wollen. Aber die Müdigkeit war stärker gewesen als ich. Oder vielleicht war es der warme, weiche Samt. Und sofort fing ich an, von meiner Mutter zu träumen. Sie saß auf der Bank in dem kleinen Saal, vor sich den Schwarzweißfilm auf den drei Bildschirmen. Aber auf allen drei Bildschirmen waren meine Schwester, mein Bruder und ich zu sehen. Jeder auf seinem eigenen Bildschirm. Jeder in Schwarzweiß und als Gefangener in seinem eigenen Konzentrationslager. Und da musste dann jeder, um sich zu retten, auf seinem Bildschirm tun, was meine Mutter sagte, als wäre meine Mutter die Drehbuchautorin und Regisseurin unserer drei Filme. Meiner Schwester sagte sie, um sich zu retten, müsse sie Modern Dance tanzen, wie sie das als Kind getan hatte, und da fing meine Schwester an, auf ihrem Bildschirm zu tanzen. Meinem Bruder sagte sie, um sich zu retten, müsse er mit den Händen ein Loch in den Boden graben, ein großes, tiefes Loch, und zwar nur mit den Händen, und da machte mein Bruder sich daran, auf seinem Bildschirm im Boden zu graben. Mir sagte sie von ihrer Bank aus, um mich zu retten, müsse ich mir den Bart abrasieren, ein Jude lässt sichniemals den Bart stehen, solange sein Vater noch lebt, und einen Bart zu tragen sei respektlos gegenüber meinem Vater, gegenüber ihr, gegenüber dem jüdischen Volk. Und ich, verwirrt und traurig, aber mit dem Blick in die Kamera, als wäre sie ein Spiegel, rasierte mir mit einem alten Rasiermesser den Bart ab.

Ein trockener Schlag riss mich aus dem Traum.

Mehrere Sekunden lang wusste ich nicht, wo ich mich befand. Ich sah oder spürte noch immer die Anwesenheitmeiner Mutter auf der Bank. Ich sah oder spürte noch immer meine Geschwister auf ihren Bildschirmen, tanzend und grabend auf ihren Bildschirmen. Ich strich mir übers Gesicht, wie um mich zu vergewissern. Vielleicht aus Kälte oder aus Scham schlüpfte ich unter die samtene Tagesdecke. Ich stieß einen erleichterten Seufzer aus, noch halb im Schlaf. Dann wandte ich den Blick zu der Digitaluhr auf dem Nachttisch. Es war Viertel nach zehn. Ich hatte weniger als eine Stunde geschlafen.

Wieder klopfte es an der Tür. Moment bitte, rief ich, während ich aufstand und mich streckte, bemüht, die letzten Schwarzweißbilder aus dem Traum abzustreifen. Ich holte ein Handtuch aus dem Bad und schlang es mir um die Hüften. Zu klein, stellte ich fest. Und so, halb nackt, das Handtuch mit einer Hand zusammenhaltend, wie es eben ging, öffnete ich die Tür. Da stand Marina mit ihren Zigaretten.

*

Die Barhatte etwas Düsteres, aber sie war das einzige Lokal im Dorf, das wir offen fanden an einem Sonntagabend. Der Besitzer, ein kahlköpfiger, dicker alter Mann, hieß Luigi. Er rauchte an seinem Platz hinter der Theke eine Zigarette nach der anderen und diskutierte dabei leidenschaftlich mit den Sonntagsnachrichten auf einem von der Decke hängenden Fernseher. Er trug ein ärmelloses weißes T-Shirt, eine alte Gabardinehose, schwarze Socken und Flip-Flops. Als lebte er in seiner Bar und empfinge uns in seinem Wohnzimmer. Er hatte uns einen Teller mit getrockneten schwarzen Oliven auf den Tisch gestellt, einen weiteren mit in Essig eingelegten Auberginen, einen mit einer Art Salami, die Soppressatahieß, und einen mit einem scharfen roten Pesto namens Sardella (Sardinen, Paprikaschoten und die Spitzen von wildem Fenchel, erklärte mir Marina), dazu einen Korb in Scheiben geschnittenes Landbrot. Wir tranken beide dunkles Bier. Wir waren die einzigen Gäste in der Bar.

Marina hatte den schwarzen Mantel abgelegt. Ihre Arme waren lang und fest, die Haut straff, mit einem weichen olivfarbenen Teint. Um den Unterarm hatte sie eine Tätowierung, einen eleganten, fein gezeichneten orientalischen Drachen; der Schwanz des Drachen wand sich um ihr Handgelenk. Sie erzählte mir, ihr Spanisch habe sie aus Alicante, wo sie einen Sommer lang gelebt und gearbeitet habe. Sie sei nun mit ihrem Postgraduate-Studium fertig, wisse aber nicht, was sie tun, auf welchem Gebiet sie arbeiten wolle. Einstweilen half sie in einigen historischen Museen und Stiftungen in Kalabrien aus, darunter auch bei Panebianco. Zwar lebte sie seit Jahren in Cosenza, wegen ihres Studiums an der Universität, eigentlich jedoch stammte sie aus einem Städtchen am anderen Ende Kalabriens, einem Küstenort an der Straße von Messina, der Scilla hieß. Wie das Monster Scylla bei Homer?, fragte ich, und Marina lächelte, vielleicht zum ersten Mal an diesem Tag. Doch ebenso rasch hörte sie wieder auf zu lächeln, als würde ihre Gothic-Attitüde dergleichen verbieten. Du stammst also aus einem mythischen Dorf, sagte ich ein wenig blasiert. Marina trank wortlos ihren letzten Schluck Bier. Und deine Familie ist von dort, aus Scilla? Meine Familie, sagte sie, ohne mich anzuschauen, ist von dort, seit jeher. Und dann fügte sie sehr ernst hinzu: Seit vor Homer.

Am Tresen brüllte Luigi etwas in Richtung von Berlusconis Gesicht auf dem Bildschirm. Wir blieben beide eine Minute lang still, aus Schreck vor Luigis Geschrei oder aus Schreck vor Berlusconis Gesicht auf dem Bildschirm.

Mein Großvater war auch im KZ, sagte Marina plötzlich.