14,99 €

Mehr erfahren.

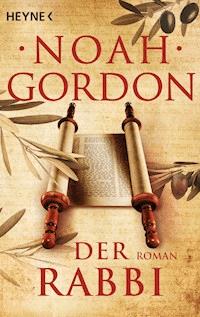

- Herausgeber: Heyne

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Michael, Sohn einer reichen jüdischen Familie im Amerika der zwanziger Jahre, ist dazu ausersehen, Karriere zu machen. Sein Leben erfährt eine entscheidende Wendung, als er einen Rabbi kennenlernt: Er beschließt, Prediger zu werden. Die Begegnung mit der Christin Leslie stellt sein Leben ein weiteres Mal auf den Kopf. Um ihrer wachsenden Liebe eine Chance zu geben, konvertiert Leslie zum Judentum. Die Liebenden nehmen den Kampf mit einer Gesellschaft auf, die sie ablehnt, denn nicht nur Leslies Eltern sind strikt gegen die Verbindung ihrer Tochter mit Michael.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 701

Veröffentlichungsjahr: 2013

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

Für meine Eltern ROSE und ROBERT GORDON – und für LORRAINE

Wenn ich sehe die Himmel, deiner Finger Werk,Den Mond und die Sterne, die du bereitet hast:Was ist der Mensch, dass du sein gedenkest,Und des Menschen Kind, dass du dich sein annimmst?Du hast ihn wenig niedriger gemacht denn Gott,Und mit Ehre und Schmuck hast du ihn gekrönt.Du hast ihn zum Herrn gemacht über deiner Hände Werk;Alles hast du unter seine Füße getan …

PSALM VIII

ERSTES BUCH

Am Anfang

1

Woodborough, Massachusetts,November 1964

Am Morgen seines fünfundvierzigsten Geburtstags, einem Wintermorgen, lag Rabbi Michael Kind allein in dem mächtigen Messingbett, in dem schon sein Großvater gelegen hatte, noch benommen vom Schlaf und unwillkürlich auf die Geräusche achtend, welche die Frau unten in der Küche verursachte.

Zum erstenmal seit Jahren hatte er von Isaac Rivkind geträumt. Als Michael noch sehr klein gewesen war, hatte der Alte ihn gelehrt, dass die Toten im Paradies es fühlen und sich freuen, wenn die Lebenden ihrer gedenken.

»Ich hab dich lieb, sejde«, sagte er.

Wäre der Küchenlärm unten nicht vorübergehend verstummt – Michael hätte nicht gemerkt, dass er laut gesprochen hatte. Mrs. Moscowitz hätte wohl nicht verstanden, dass ein Mann an der Schwelle der reiferen Jahre Trost finden könne im Gespräch mit einem, der seit nahezu dreißig Jahren tot ist.

Als er die Treppe hinunterkam und das Speisezimmer betrat, saß Rachel schon an dem altmodischen Esstisch. Nach altem Familienbrauch hätte das Geburtstagsfrühstück durch die auf dem Tisch aufgebaute Glückwunschpost und kleine Geschenke würdig umrahmt sein sollen. Doch Leslie, die Frau des Rabbi, die auf Einhaltung dieser Sitte gesehen hätte, fehlte hier nun schon seit drei Monaten. Der Platz neben seinem Gedeck war leer.

Rachel, das Kinn auf dem Leinentischtuch, folgte mit ihrem Blick den Zeilen des Buches, das sie gegen die Zuckerdose gelehnt hatte. Sie trug das blaue »Matrosenkleid«. Alle Knöpfe waren säuberlich geschlossen, auch trug sie saubere weiße Halbstrümpfe, aber vor dem dichten Blondhaar hatte die Ungeduld ihrer acht Jahre wie üblich kapituliert. Nun las sie hastig und konzentriert, verschlang den Text Zeile um Zeile in dem Bestreben, soviel als möglich davon in sich hineinzustopfen, bevor die, wie sie wusste, unvermeidliche Störung sie unterbrach. Immerhin, der Eintritt von Mrs. Moscowitz, welche den Orangensaft brachte, ließ ihr noch einige Sekunden.

»Guten Morgen, Rabbi«, sagte die Haushälterin freundlich.

»Guten Morgen, Mrs. Moscowitz.« Dabei tat er, als merkte er ihr Stirnrunzeln nicht. Seit Wochen schon hatte sie ihn gebeten, sie doch Lena zu nennen. Mrs. Moscowitz war die vierte Haushälterin in den elf Wochen seit Leslies Abwesenheit. Sie ließ das Haus verkommen, die Spiegeleier verbraten, sie kümmerte sich nicht um all die Wünsche nach zimmes und kuglen, und was immer sie buk, war Teig aus der Packung, für den sie überdies reiches Lob erwartete.

»Wie wünschen Sie die Eier, Rabbi?«, fragte sie, während sie das Glas eisgekühlten Orangensafts vor ihn hinstellte, von dem er wusste, dass er wässerig und nachlässig aufgerührt sein werde.

»Weich gekocht, Mrs. Moscowitz, wenn Sie so gut sein wollen.« Er wandte sich seiner Tochter zu, die inzwischen zwei weitere Seiten hinter sich gebracht hatte.

»Guten Morgen. Es ist wohl besser, wenn ich dir die Haare frisiere.«

»Morgen.« Sie blätterte um.

»Wie ist das Buch?«

»Langweilig.«

Er nahm es und betrachtete den Titel. Sie seufzte, wissend, dass das Spiel nun verloren war. Das Buch war ein Jugendkrimi. Der Rabbi legte es unter seinen Sessel auf den Boden. Musik von oben verriet, dass Max nun so weit war, um nach seiner Harmonika zu greifen. Wenn sie Zeit genug hatten, spielte Rabbi Kind seinem sechzehnjährigen Sohn gegenüber gern die Rolle des Saul, der David lauscht; jetzt aber wusste er, dass Max ohne väterlichen Einspruch kein Frühstück essen würde. Er rief nach dem Sohn, und die Musik brach ab, mitten in einem dieser Pseudo-folksongs. Wenige Minuten danach saß Max frisch gewaschen, die Haare noch nass, mit den andern zu Tisch.

»Eigentlich fühl ich mich heute recht alt«, sagte der Rabbi.

Max lachte. »Aber Pop, du bist doch noch das reinste Kind«, sagte er und langte nach dem bleichsüchtigen Toast. Während der Rabbi sein Ei mit dem Löffel öffnete, überfiel ihn die Trübsal wie eine Wolke von Mrs. Moscowitz’ Parfüm: Die weich gekochten Eier waren hart. Die Kinder aßen die ihren, ohne zu klagen, lediglich um den Hunger zu stillen, und er das seine ohne Genuss, nur ihnen zusehend. Zum Glück, dachte er, ähneln sie ihrer Mutter, mit dem kupfrigen Haar, den kräftigen weißen Zähnen und ihren Gesichtern, die man sich ohne Sommersprossen einfach nicht vorstellen konnte. Zum erstenmal fiel ihm auf, dass Rachel blass war. Er langte über den Tisch, fasste nach ihrem Gesicht, und sie rieb ihre Nase in seinem Handteller.

»Geh heute nachmittag ins Freie«, sagte er. »Steig auf einen Baum. Setz dich irgendwo draußen hin. Schnapp ein wenig frische Luft.« Er sah den Sohn an. »Vielleicht nimmt dich dein Bruder sogar zum Eislaufen mit, der große Sportler?«

Max winke ab. »Aussichtslos. Scooter stellt heute nachmittag das Team auf, die endgültige Besetzung. Übrigens, könnte ich nicht Eishockeyschuhe kriegen, sobald mein Chanukka-Scheck von Großvater Abe kommt?«

»Du hast ihn noch nicht. Wenn er da ist, reden wir weiter.«

»Papa, kann ich in unserem Weihnachtsspiel die Maria spielen?«

»Nein.«

»Ich habe Miss Emmons gleich gesagt, dass du Nein sagen wirst.«

Er erhob sich. »Lauf nach oben und hol deine Bürste, Rachel, damit ich dein Haar in Ordnung bringen kann. Los, los, ich möchte nicht schuld sein, dass sie mit dem minjen im Tempel nicht anfangen können.«

Er fuhr seinen Wagen durch den Stadtverkehr des dämmrigen Massachusetts-Wintermorgens. Beth Sholom lag nur zwei Gassen vom Woodborough-Geschäftsviertel nach Norden. Das Haus stand seit achtundzwanzig Jahren, war altmodisch, aber solide gebaut, und so war es dem Rabbi bis jetzt gelungen, jene Gemeindemitglieder, die ein modernes Bethaus in der Vorstadt errichten wollten, davon abzuhalten.

Wie jeden Morgen seit acht Jahren parkte er den Wagen unter den Ahornbäumen und stieg dann die roten Ziegelstufen von dem kleinen Parkplatz zum Tempel hinauf. Im Arbeitszimmer nahm er den Mantel ab und vertauschte seinen alten braunen Schlapphut gegen das schwarze Käppchen. Dann, die broche murmelnd, führte er die taless-Fransen an die Lippen, legte sich den Gebetsmantel um die Schultern und ging den dämmrigen Korridor zum Betraum entlang. Während er eintrat und den auf den weißen Bänken Wartenden einen guten Morgen wünschte, zählte er sie mit Blicken ab. Es waren sechs, einschließlich der beiden Leidtragenden Joel Price und Dan Levine; der eine hatte vor kurzem die Mutter verloren, Dan sechs Monate früher seinen Vater. Mit dem Rabbi waren es sieben.

Gerade als er die bema erstieg, traten zwei weitere Männer durch die Vordertür und stampften den Schnee von den Schuhen.

»Nur noch einer«, sagte Joel und seufzte.

Michael wusste, dass Joel jedes Mal fürchtete, der zehnte könnte ausbleiben. Zehn mussten sie aber sein, um den kaddisch sprechen zu können, jenes Gebet, das fromme Juden nach dem Tod eines Angehörigen elf Monate lang allmorgendlich und allabendlich beten. Jedes Mal zitterte er dem zehnten entgegen.

Der Rabbi blickte durch den leeren Tempel.

O Herr, dachte er, ich bitte dich, mach, dass es ihr heute besser geht! Sie hat sich’s um dich verdient – und ich liebe sie so sehr. Hilf ihr, o Gott, ich bitte dich! Amen.

Er begann den Gottesdienst mit den morgendlichen Segenssprüchen, die keine Gemeinschaftsgebete sind und daher keinen minjen von zehn Männern erfordern: »Gelobt seist du, Gott, unser Herr und Herr der Welt, der dem Hahne hat das Verständnis gegeben, zu unterscheiden zwischen Tag und Nacht…« Gemeinsam dankten sie Gott für die Gnade des Glaubens, der Freiheit, der Männlichkeit und Stärke. Eben priesen sie Gott dafür, dass er den Schlaf von ihren Augen, den Schlummer von ihren Lidern genommen hatte, als der zehnte Mann eintrat – Jake Lazarus, der Kantor, mit Schlaf in den Augen und Schlummer auf den Lidern. Die Männer lächelten ihrem Rabbi zu – erleichtert.

Nach dem Gottesdienst, sobald die anderen neun ihre Münzen in die puschke geworfen, auf Wiedersehen gesagt hatten und zu ihren Geschäften zurückgeeilt waren, verließ Michael die bema und ließ sich auf der vordersten weißen Bank nieder. Ein Streifen Sonnenlicht fiel durch eines der hohen Fenster auf seinen Platz. Schon beim Eintreten war ihm dieser Strahl seiner Schönheit und theatralischen Wirkung wegen aufgefallen. Jetzt, da er an diesem Wintermorgen in seiner Wärme saß, liebte er ihn um dieser Wärme willen, die besser tat als jene der Bestrahlungslampe im Sportklub. Etwa fünf Minuten lang blieb er so sitzen und sah den im Lichtstreifen auf und nieder tanzenden Sonnenstäubchen zu. Es war sehr still im Tempel. Er schloss die Augen und dachte an all die Orte, an denen sie miteinander gewesen waren – an die träge Brandung in Florida, an die mit grünen Knospen dicht übersäten Orangenbäume Kaliforniens, an das dichte Schneetreiben in den Ozarks, an das Gezirpe der Grillen auf den Feldern Georgias und an die regennassen Wälder Pennsylvanias.

An so vielen Orten versagt zu haben, sprach er zu sich, gibt einem Rabbi zumindest gute geografische Kenntnisse.

Schuldbewusst sprang er auf und machte sich für seine Seelsorgegänge fertig.

Sein erster Besuch galt seiner Frau.

Das Areal des Woodborough State Hospital wurde von Fremden manchmal für einen College-Campus gehalten, aber wenn man etwa halben Weges an der langen, gewundenen Fahrstraße Herman begegnete, konnte man nicht mehr im Zweifel darüber sein, wo man sich befand.

Michaels Zeit war an diesem Morgen sehr knapp bemessen, und Herman würde schon dafür sorgen, dass er für die letzte Fahrstrecke und das Einparken zehn Minuten brauchte statt einer.

Herman trug Trichterhosen aus grobem Kattun, einen alten Überrock, eine Baseballmütze und wollene Ohrschützer, die einmal weiß gewesen waren. In den Händen hielt er orangefarbene Pingpongschläger. Er schritt rückwärts, mit gespannter Aufmerksamkeit den Wagen dirigierend, im Bewusstsein seiner Verantwortung für das Leben des Rabbi und für ein teures Militärflugzeug. Vor zwanzig Jahren, im Krieg, war Herman Offizier auf einem Flugzeugträger gewesen, und dabei war er geblieben. Seit nunmehr vier Jahren erwartete er die Wagen auf dem Fahrweg zum Krankenhaus und gab den Fahrern Weisungen für ihre Landung auf dem Parkplatz. Er war lästig und rührend zugleich. Wie eilig es Michael auch haben mochte, immer spielte er die Rolle, die ihm durch Hermans Krankheit zugewiesen wurde.

Seine Tätigkeit als Rabbiner des Krankenhauses beschäftigte Michael einen halben Tag pro Woche; jetzt pflegte er in seinem Büro zu arbeiten, bis ihm mitgeteilt wurde, dass Dan Bernstein, Leslies Psychiater, frei sei. Aber diesmal wartete Dan schon auf ihn.

»Entschuldigen Sie meine Verspätung«, sagte Michael. »Immer vergesse ich, ein paar Minuten für Herman einzukalkulieren.«

»Er ist lästig«, sagte der Psychiater. »Was werden Sie machen, wenn ihm eines Tages einfällt, Ihnen in letzter Minute keine Landeerlaubnis zu geben und Ihnen zu signalisieren, dass Sie ein paar Runden ziehen und von Neuem anfliegen müssen?«

»So energisch zurückschalten, dass Sie meinen Kombi bis hinüber in die Verwaltung heulen hören.«

Dr. Bernstein setzte sich in den einzigen bequemen Sessel im Zimmer, streifte seine braunen Sandalen ab und bewegte die Zehen. Dann seufzte er und zündete sich eine Zigarette an.

»Wie geht’s meiner Frau?«

»Unverändert.«

Michael hatte sich bessere Nachricht erhofft. »Spricht sie?«

»Sehr wenig. Sie wartet.«

»Worauf?«

»Dass die Traurigkeit von ihr weicht«, sagte Dr. Bernstein und rieb seine Zehen mit den dicken, plumpen Fingern. »Irgendetwas ist so schwer für sie geworden, dass sie nicht damit fertig werden konnte, so hat sie sich in die Krankheit zurückgezogen. Das ist ein recht häufiger Vorgang. Wenn sie das begriffen haben wird, wird sie wieder auftauchen, den Dingen ins Auge sehen und vergessen, was ihre Depression verursacht hat. Wir haben gehofft, Psychotherapie könnte ihr dazu verhelfen. Aber sie spricht ja nicht. Ich glaube, wir werden Ihre Frau jetzt schocken müssen.«

Michael spürte, wie ihm übel wurde.

Dr. Bernstein sah ihn an und knurrte mit unverhohlener Verachtung: »Sie wollen Rabbiner in einer psychiatrischen Anstalt sein – und erschrecken vor einem Elektroschock?«

»Manchmal schlagen sie um sich, und es gibt Knochenbrüche.«

»Das passiert seit Jahren nicht mehr, seit wir Spritzen haben, die den Muskel paralysieren. Heute ist das eine humane Therapie. Sie haben es doch oft genug gesehen, oder nicht?«

Er nickte. »Wird sie Nachwirkungen spüren?«

»Von der Schockbehandlung? Eine leichte Amnesie wahrscheinlich, teilweisen Erinnerungsverlust. Nichts Ernstes. Sie wird sich an alle wichtigen Dinge ihres Lebens erinnern. Nur Kleinigkeiten, unwichtiges Zeug wird sie vergessen haben.«

»Was zum Beispiel?«

»Vielleicht den Titel eines Films, den sie kürzlich gesehen hat, oder den Namen des Hauptdarstellers. Oder die Adresse einer flüchtigen Bekannten. Aber das werden isolierte Vorfälle sein. Zum größten Teil wird ihr Gedächtnis erhalten bleiben.«

»Können Sie es nicht noch eine Weile mit Psychotherapie versuchen, bevor Sie schocken?«

Dr. Bernstein gestattete sich den Luxus einer leichten Verärgerung. »Aber sie spricht doch nicht! Wie wollen Sie Psychotherapie durchführen ohne Kommunikation? Ich habe keine Ahnung, was die wirkliche Ursache ihrer Depression ist. Können Sie mir einen Hinweis geben?«

»Sie wissen ja, dass sie Konvertitin ist. Aber sie hat sich schon seit Langem völlig als Jüdin gefühlt.«

»Sonst irgendwelche Belastungen?«

»Wir sind oft übergesiedelt, bevor wir hierherkamen. Manchmal war es recht schwierig.«

Dr. Bernstein entzündete eine neue Zigarette. »Übersiedeln alle Rabbiner so oft?«

Michael zuckte die Schultern. »Manche fangen in einem Tempel an und bleiben dort bis an ihr Lebensende. Andere wechseln häufig den Ort. Die meisten Rabbiner haben kurzfristige Verträge. Wenn man zu unbequem wird, wenn der Rabbiner der empfindlichen Gemeinde zu nahe tritt – oder sie ihm –, dann zieht er eben weiter.«

»Sie meinen, dass Sie deshalb so oft weitergezogen sind?«, fragte Dr. Bernstein in einem beiläufigen unpersönlichen Ton, in dem Michael intuitiv die Technik des Psychotherapeuten erkannte. »Sind Sie der Gemeinde zu nahe getreten – oder die Gemeinde Ihnen?«

Michael nahm eine Zigarette aus der Packung, die Dan auf der Schreibtischplatte liegen gelassen hatte. Ärgerlich stellte er fest, dass seine Hand mit dem Streichholz leicht zitterte.

»Wahrscheinlich beides«, sagte er.

Er fühlte sich unbehaglich unter dem direkten Blick dieser grauen Augen.

Der Psychiater steckte die Zigaretten ein. »Ich glaube, der Elektroschock gibt Ihrer Frau die beste Chance. Wir könnten es zunächst mit zwölf Schocks versuchen, dreimal die Woche. Ich habe großartige Resultate gesehen.«

Zögernd stimmte Michael zu. »Wenn Sie es für das Beste halten. Was kann ich für sie tun?«

»Geduld haben. Sie können Ihre Frau jetzt nicht erreichen. Sie können nur warten, bis Ihre Frau Sie zu erreichen versucht. Wenn es so weit ist, dann ist es der erste Schritt zur Besserung.«

»Danke, Dan.«

Der Arzt erhob sich, und Michael reichte ihm die Hand.

»Kommen Sie doch einmal in den Tempel, an einem Freitagabend. Vielleicht wirkt mein schabbes-Gottesdienst ein wenig therapeutisch auf Sie. Oder gehören Sie auch zu den atheistischen Wissenschaftlern?«

»Ich bin kein Atheist, Rabbi«, sagte Dr. Bernstein und fuhr in seine Sandalen. »Ich bin Unitarier.«

In der folgenden Woche war Michael am Montag, Mittwoch und Freitag morgens ziemlich unzugänglich. Im Stillen verwünschte er es, dass er je Geistlicher einer psychiatrischen Anstalt geworden war; es wäre so viel einfacher gewesen, keine Details zu wissen.

Aber er wusste, dass sie um sieben in der Abteilung Templeton mit den Schockbehandlungen begannen.

Im Vorzimmer Leslie, seine Leslie, wartend auf ihren Aufruf wie die anderen Patienten. Die Schwestern führen sie an ein Bett, sie streckt sich darauf aus. Der Wärter zieht ihr die Schuhe von den Füßen und schiebt sie unter die dünne Matratze. Der Anästhesist stößt ihr die Nadel in die Vene …

Sooft Michael der Behandlung beigewohnt hatte, waren da auch Patienten gewesen, deren Venen so schlecht waren, dass man nicht stechen konnte, und der Arzt hatte sich geplagt, murrend und fluchend. Mit Leslie geht alles glatt, dachte er dankbar. Ihre Venen sind schmal, aber ausgeprägt. Berührst du sie mit den Lippen, so spürst du ganz deutlich das Fließen des Blutes.

Durch die Kanüle führen sie ihr ein Barbiturat zu, und dann wird sie einschlafen, gepriesen seist du, Herr, unser Gott. Dann gibt ihr der Anästhesist eine muskelentspannende Spritze, und die normale Lebensspannung erschlafft. Die schöne Brust hebt und senkt sich nicht mehr. Das besorgt jetzt das schwarze Mundstück, das man ihr über Nase und Mund stülpt; denn der Anästhesist führt ihr Sauerstoff zu – atmet für sie. Die Gummisperre zwischen den Zähnen verhindert, dass sie sich in die Zunge beißt. Der Wärter reibt ihr die Schläfen mit einer elektrisch leitenden Paste ein, danach werden die halbdollargroßen Elektroden angelegt. Dann, auf das gelangweilte »All right« des Anästhesisten, drückt der Stationsarzt den Knopf an dem schwarzen Kästchen. Fünf Sekunden lang dringt der Wechselstrom ihr in den Kopf, ein Orkan aus Elektrizität, der ihre Glieder trotz aller entspannenden Mittel zuckend krampft und löst, krampft und löst wie im epileptischen Anfall.

Michael holte sich Bücher aus der Leihbibliothek und las alles, was er über den Elektroschock finden konnte. Und mit Schrecken wurde ihm nach und nach klar, dass weder Dan Bernstein noch irgendein anderer Psychiater genau wusste, was in dem von elektrischen Strömen geschüttelten Gehirn seiner Frau wirklich vorging. Sie hatten nichts als Theorien und die praktische Erfahrung, dass die Behandlung zu Heilerfolgen führte. Nach einer dieser Theorien ließ der elektrische Strom die abnormen Gehirnschaltungen durchbrennen; nach einer zweiten kam der Elektroschock dem Todeserlebnis so nahe, dass er dem Strafbedürfnis Genüge tat und die Schuldgefühle, welche den Patienten in die Depression getrieben hatten, beruhigte.

Genug! Er las nicht mehr weiter.

An jedem Behandlungstag rief er um neun Uhr im Krankenhaus an und erhielt jedes Mal von der Stationsschwester die gleichlautende, mit ausdruckslos-nasaler Stimme gegebene Auskunft, dass die Behandlung ohne Störung verlaufen sei und Mrs. Kind schlafe.

Er mied die Menschen, beschäftigte sich mit Schreibarbeiten, erledigte erstmals im Leben seine gesamte Korrespondenz, ja machte sogar Ordnung in seinen Schreibtischschubladen. Trotzdem: Am zwölften Tage der Schocktherapie rief ihn sein Amt. Am Nachmittag musste er zu einer briss-mile, wo er den Segen sprach über ein Kind namens Simon Maxwell Shutzer, während der mojhel die Vorhaut wegschnitt, der Vater erbebte und die Mutter erst schluchzte und dann befreit lachte. Hernach durchmaß er das Leben von der Geburt bis zum Tod in kaum zwei Stunden, denn sie begruben die alte Sarah Myerson, deren Enkel weinend dem ins Grab sinkenden Sarg nachsahen. Als er nach Hause kam, war es bereits dunkel. Er war hundemüde. Schon auf dem Friedhof hatte der Wind zu wehen begonnen, sodass die Gesichter brannten. Michael fror bis ins Mark. Eben wollte er der Hausbar einen Whiskey entnehmen, da sah er den Brief auf dem Vorzimmertisch. Als er nach ihm griff und die Handschrift darauf erkannte, zitterten ihm die Hände beim Öffnen. In Bleistiftschrift auf billigem, wahrscheinlich geborgtem blauem Briefpapier las er:

Mein Michael, heute nacht hat eine Frau durch den ganzen Saal geschrien, dass ein Vogel gegen ihr Fenster schlage, mit seinen Flügeln immer gegen ihr Fenster schlage. Schließlich haben sie ihr eine Injektion gegeben, und sie ist eingeschlafen. Und heute früh hat ein Wärter den Vogel gefunden, es war ein Spatz, schon ganz vereist, auf dem Fußweg. Sein Herz hat noch geschlagen, und als sie ihm einen Tropfen warme Milch einflößten, hat er sich erholt. Der Wärter hat ihn der Frau dann gezeigt. In der Apotheke haben sie ihn in eine Schachtel gegeben, aber heute nachmittag war er tot.

Ich habe in meinem Bett gelegen und an die Waldvogelrufe vor unserer Hütte in den Ozarks gedacht, und daran, wie ich in Deinen Armen lag und ihnen gelauscht habe, nach der Liebe, und in unserer Hütte war nur unser Herzschlag zu hören und draußen nichts als der Vogelschlag.

Ich sehne mich nach meinen Kindern, ist alles in Ordnung mit ihnen?

Vergiss nicht, warme Wäsche anzuziehen, wenn Du ausgehen musst. Iß viel frisches Gemüse und würz nicht zu stark.

Alles Gute zum Geburtstag, Du Armer!

Leslie

Mrs. Moscowitz kam herein, um zum Abendessen zu rufen. Erstaunt blickte sie auf seine nassen Wangen. »Ist etwas passiert, Rabbi?«

»Meine Frau hat geschrieben. Es geht ihr schon besser, Lena.«

Das Abendessen war, wie immer, verbraten. Zwei Tage später eröffnete Mrs. Moscowitz, dass ihr verwitweter Schwager, dessen Tochter in Willimantic, Connecticut, darniederlag, sie brauche. Auf Mrs. Moscowitz folgte Anna Schwartz, ein fettes, grauhaariges Weib. Sie war asthmatisch, hatte am Kinn einen Auswuchs, war aber sonst sehr sauber und verstand sich aufs Kochen, sogar auf lokschenkugl mit hellen und schwarzen Rosinen – und mit einer Kruste, zu schade zum Hineinbeißen.

2

Als die Kinder ihn fragten, was die Mutter geschrieben habe, sagte er nur, es sei ein verspäteter Geburtstagswunsch gewesen. Es war kein Wink mit dem Zaunpfahl – oder vielleicht doch: Jedenfalls bestand anderntags das Resultat in einer selbst gezeichneten Glückwunschkarte Rachels und in einer gekauften von Max sowie in einer schreienden Krawatte von beiden; sie passte zu keinem seiner Anzüge, aber er trug sie an jenem Morgen im Tempel.

Geburtstage stimmten ihn optimistisch. Es waren Wendepunkte, wie er sich voll Hoffnung sagte. Der sechzehnte Geburtstag seines Sohnes fiel ihm ein – das war vor drei Monaten gewesen.

An diesem Tag hatte Max seinen Glauben an Gott verloren.

Sechzehn Jahre, das ist das Alter, mit dem man in Massachusetts einen Führerschein beantragen kann.

Michael hatte Max in seinem Ford Fahrunterricht erteilt. Die Prüfung war auf Freitag, den Vorabend seines Geburtstags, festgesetzt, und für den Abend des Samstags war er mit Dessamae Kaplan verabredet, einem Mädchen zwischen Kind und Frau, so blauäugig und rothaarig, dass Michael seinen Sohn um sie beneidete.

Sie wollten zu einer Tanzveranstaltung gehen, die in einer Scheune über dem See stattfand. Für den Nachmittag hatten Leslie und Michael ein paar Freunde ihres Sohnes zu einer kleinen Geburtstagsparty eingeladen, in der Absicht, ihm danach die Wagenschlüssel auszuhändigen, sodass er zum Geburtstag erstmals ohne elterliche Aufsicht fahren könne.

Aber am Mittwoch vorher war Leslie in ihre Depression verfallen und ins Krankenhaus gekommen, und Freitag vormittag hatte Michael erfahren, dass von baldiger Entlassung keine Rede sein könne. Hierauf hatte Max seinen Fahrprüfungstermin und auch die Party abgesagt. Als Michael aber hörte, dass Max auch Dessamae versetzte, meinte er, dass Einsiedlertum der Mutter nicht helfe.

»Ich mag nicht hingehen«, sagte Max einfach. »Du weißt doch, was am anderen Seeufer steht.«

Michael wusste es und redete Max nicht mehr zu. Es ist kein Vergnügen für einen Burschen, sein Mädchen am Wasser spazieren zu führen und drüben das Krankenhaus vor Augen zu haben, in das seine Mutter kürzlich eingeliefert worden war.

Den größten Teil des Tages verbrachte Max lesend im Bett. Dabei hätte Michael die üblichen Clownerien seines Sohnes gut brauchen können, weil er mit Rachel, die nach ihrer Mutter verlangte, nicht zurechtkam.

»Wenn sie nicht heraus darf, so gehen wir sie doch besuchen.«

»Das geht nicht«, sagte er ihr immer wieder. »Es ist gegen die Vorschriften. Jetzt ist keine Besuchszeit.«

»Wir schleichen uns hinein. Ich kann ganz leise sein.«

»Geh und zieh dich an zum Gottesdienst«, sagte er beschwichtigend. »In einer Stunde müssen wir im Tempel sein.«

»Daddy, es geht wirklich. Wir brauchen nicht mit dem Auto rund um den See zu fahren. Ich weiß, wo wir ein Boot finden. Wir können direkt hinüberrudern und Momma sehen, und dann fahren wir gleich wieder zurück. Bitte.«

Er konnte nichts tun, als ihr einen freundlichen Klaps hintendrauf geben und aus dem Zimmer gehen, um ihr Weinen nicht zu hören. Im Vorbeigehen warf er einen Blick in das Zimmer seines Sohnes.

»Mach dich fertig, Max. Wir müssen bald in den Tempel.«

»Ich möchte lieber nicht mitkommen, wenn du nichts dagegen hast.«

Michael sah ihn fassungslos an. Niemand in ihrer Familie hatte je, außer im Krankheitsfall, einen Gottesdienst versäumt.

»Warum?«, fragte er.

»Ich mag nicht heucheln.«

»Ich verstehe nicht, was du meinst.«

»Ich hab den ganzen Tag darüber nachgedacht. Ich bin nicht sicher, dass es einen Gott gibt.«

»Du meinst, Gott wäre nicht existent?«

Max sah seinen Vater an. »Vielleicht. Wer weiß das schon wirklich? Niemand hat je einen Beweis gehabt. Vielleicht ist er eine Legende.«

»Du glaubst also, ich hätte mehr als mein halbes Leben damit zugebracht, Schall und Rauch zu dienen? Ein Märchen fortbestehen zu lassen?«

Max antwortete nicht.

»Deine Mutter ist krank geworden«, sagte Michael, »und da hast du in deiner Weisheit dir ausgerechnet, dass es keinen Gott geben kann, denn Er hätte das nicht zugelassen.«

»Stimmt.«

Dieses Argument war nicht neu; Michael war nie imstande gewesen, es zu widerlegen, und er wollte es auch nicht. Ein Mensch glaubt entweder an Gott, oder er glaubt nicht.

»Dann bleib zu Hause«, sagte er. Er wusch Rachels gerötete Augen und half ihr beim Anziehen. Als sie wenig später das Haus verließen, hörte er eben noch, wie Max auf seiner Harmonika einen Blues zu gellen begann. Für gewöhnlich unterließ es sein Sohn aus Achtung vor dem schabbat, am Freitagabend zu spielen. An diesem Abend aber konnte Michael es gut verstehen. Wenn es wirklich keinen Gott gab, wie Max argwöhnte, wozu sollte er sich länger an das sinnlose Gekritzel auf dem Totempfahl halten?

Michael und Rachel waren die Ersten im Tempel, und er öffnete alle Fenster in der Hoffnung auf einen leichten Windhauch. Als Nächster kam Billy O’Connell, der Organist, und dann Jake Lazarus, der Kantor. Jake verschwand wie üblich sofort auf der Herrentoilette, kaum dass er sich in seinen schwarzen Talar gekämpft und das Käppchen aufgesetzt hatte. Dort blieb er immer genau zehn Minuten, beugte sich über die Waschmuschel und sah in den Spiegel, während er seine Stimmübungen machte.

Der Gottesdienst war für halb neun angesetzt, aber bis dahin hatten sich nur sechs weitere Gläubige eingefunden. Fragend blickte Jake den Rabbi an.

Michael bedeutete ihm zu beginnen: Gott sollte nicht auf die Saumseligen warten müssen.

In den nächsten fünfunddreißig Minuten kamen noch einige Leute, und schließlich waren es siebenundzwanzig – er konnte sie von der bema aus leicht zählen. Er wusste, dass einige Familien auf Urlaub waren. Er wusste auch, dass er auf den Kegelbahnen im Umkreis zumindest einen minjen hätte finden können, dass an diesem Abend zahlreiche Cocktailpartys stattfanden und dass sich zweifellos mehr von seinen Gemeindemitgliedern in Sommertheatern, Klubs und chinesischen Restaurants aufhielten als hier im Tempel.

Vor Jahren hätte es ihm wie ein Messer ins Herz geschnitten zu sehen, dass nur eine Handvoll seines Volkes in die Synagoge gekommen war, um den schabbat zu grüßen. Nun aber hatte er schon seit Langem gelernt, dass für einen Rabbi auch schon ein einziger Jude als Gefährte beim Beten genug ist; er war in Frieden mit sich selbst, als er den Gottesdienst für eine kleine Gruppe von Leuten hielt, die kaum die ersten beiden Bankreihen füllten.

Die Nachricht von Leslies Erkrankung hatte sich herumgesprochen, wie sich solche Dinge immer herumsprachen, und während des oneg schabbat, des geselligen Beisammenseins nach dem Gottesdienst, machten einige der Damen viel Aufhebens um Rachel. Michael war dankbar dafür. Sie blieben lange, begierig nach der schützenden Nähe der Herde.

Als sie heimkamen, brannte bei Max kein Licht mehr, und Michael störte ihn nicht.

Der Samstag verlief wie der Freitag. Wie gewöhnlich war der schabbat ein Tag der Ruhe und der Besinnung, aber dieser brachte den Kinds keinen Frieden. Jeder war auf seine Art mit seinem Kummer beschäftigt. Kurz nach dem Abendessen erhielt Michael die Nachricht, dass Jack Glickmans Frau gestorben war. Er musste also noch einen Kondolenzbesuch abstatten, obwohl er die Kinder an diesem Abend nur sehr ungern allein ließ.

»Willst du noch ausgehen?«, fragte er Max. »Dann bestelle ich einen Babysitter für Rachel.«

»Ich habe nichts vor. Mach dir keine Sorgen um sie.«

Später erinnerte sich Max, dass er nach dem Weggehen des Vaters sein Buch beiseitegelegt hatte und auf dem Weg ins Badezimmer in Rachels Zimmer geschaut hatte. Es war kaum dämmrig, aber sie hatte sich schon zu Bett gelegt, das Gesicht zur Wand.

»Rachel«, sagte er leise, »schläfst du?« Da sie nicht antwortete, ließ er es dabei bewenden und schlich hinaus. Er nahm sein Buch wieder auf und las weiter, bis er etwa eine halbe Stunde später nagenden Hunger verspürte. Auf dem Weg in die Küche sah er nochmals in Rachels Zimmer.

Das Bett war leer.

Er vergeudete fünf Minuten Zeit, sie im Haus und im Hof zu suchen; er rief nach ihr und wagte nicht, an den See und an das Boot zu denken, nicht an ihren Wunsch hinüberzurudern, geradewegs in die Arme ihrer Mutter. Er wusste nicht einmal, ob es das Boot wirklich oder nur in ihrer Fantasie gab – aber er wusste, dass er so schnell wie möglich zum See kommen musste. Sein Vater war mit dem Wagen unterwegs, und so blieb Max nichts als das verhasste Fahrrad. Er holte es von den zwei rostigen Nägeln an der Garagenwand herunter und bemerkte dabei mit Zorn und zugleich mit Angst, dass Rachels Rad nicht an seinem üblichen Platz neben dem Rasenmäher stand. Dann fuhr er, so schnell er treten konnte, durch die feuchte Augustnacht. Das Haus lag kaum achthundert Meter vom Deer Lake entfernt, aber als er das Ufer erreichte, war er in Schweiß gebadet. Von der Straße, die rund um den See führte, konnte man das Wasser auch bei Tag nicht sehen; es lag verborgen hinter Bäumen. Aber da gab es noch einen schmalen Fußpfad am Ufer entlang; der war ausgewaschen und mit Wurzeln verwachsen, mit dem Rad unmöglich befahrbar. Max versuchte es bis zu dem Platz, wo er Rachels Rad fand: Er sah die Rückstrahler im Mondlicht aufleuchten – und da stand es, säuberlich an einen Baum gelehnt, direkt neben dem Weg; er ließ sein Rad daneben ins Gras fallen und rannte zu Fuß weiter.

»RACHEL?«, rief er.

Grillen zirpten im Gras, und das Wasser schlug an die Felsen. Im bleichen Mondlicht blickte Max suchend über die Wasserfläche. »RA-A-CHEL …«

Unter einem Baum in der Nähe lachte jemand, und einen Augenblick lang glaubte er, sie gefunden zu haben. Aber dann entdeckte er drei Gestalten, zwei Männer in Badehose und eine Frau, die nicht viel älter war als er. Sie trug nur Rock und ärmellose Bluse, und sie saß mit dem Rücken an den Baum gelehnt, die Knie hochgezogen; ihre Schenkel schimmerten im Mondlicht.

»Ist dir dein Mädchen abhanden gekommen, Junge?«, fragte sie und lachte wieder.

»Meine Schwester«, sagte Max. »Acht Jahre. Habt ihr sie nicht gesehen?«

Die drei hielten geöffnete Bierdosen in den Händen, und die Frau hob die Dose an den Mund und trank, und Max sah die Schluckbewegungen ihrer weißen Kehle. »Ah, das ist gut«, seufzte sie.

»Da ist kein Kind vorbeigekommen«, sagte einer der Männer.

Max lief weiter, und der andere Mann sagte noch etwas, und die drei unter dem Baum hinter ihm lachten.

Er erinnerte sich eines Nachmittags vor zwei Sommern, als er in dieser Gegend des Sees beim Schwimmen gewesen war und ein Ertrunkener gefunden wurde. Aus den Haaren des Mannes war Wasser geflossen, als sie ihn herauszogen, und sein Körper war schon teigig aufgequollen gewesen. Rachel konnte nicht mehr als ein paar Meter schwimmen, und wenn sie versuchte, sich auf dem Rücken treiben zu lassen, bekam sie Wasser in die Nase.

»Bitte, Gott«, sagte er. »O Gott, bitte, bitte, bitte.«

Er rannte und rannte, stolperte auf dem überwachsenen Pfad, der jetzt zu gewunden war, als dass Rufen einen Sinn gehabt hätte, rannte und stolperte und betete lautlos und unaufhörlich.

Als er das Boot entdeckte, war es an die sechzig Meter vom Ufer entfernt. Es war ein alter Kahn, schwarz im Mondlicht, und sein Bug wies in die falsche Richtung, zum nahen Strand. Im Heck saß eine kleine Gestalt in weißem Pyjama.

Max streifte Sandalen und Hose ab; als er die zusammengerollte Jeans ins Gras warf, kollerte sie über die Uferböschung ins Wasser, doch das kümmerte ihn nicht; er sprang in den See. In Ufernähe war das Wasser seicht, der Felsgrund, den er in flachem Kopfsprung erreichte, begann weiter draußen. Sobald er mit der Brust einen Stein streifte, tauchte er auf und begann auf das Boot zuzuschwimmen. Er erreichte es und schwang sich hinein.

»Hallo, Max«, sagte Rachel, versonnen in der Nase bohrend. Er lag mit ausgebreiteten Armen im Boot und atmete keuchend. Das Boot hatte viel Wasser gezogen, denn es war alt und schon ziemlich leck.

»Da drüben ist Mama«, sagte sie.

Max blickte auf die gelben Lichterreihen, auf die Rachel gewiesen hatte. Sie waren am gegenüberliegenden Ufer, etwa vierhundert Meter entfernt. Er rückte zu seiner Schwester hinüber und legte seine nassen Arme um sie. So verharrten sie minutenlang und ließen die Lichter des Krankenhauses nicht aus den Augen. Keiner sagte ein Wort. Es war sehr still. Dann und wann wehte Tanzmusik von der Scheune jenseits des Wassers herüber. Vom näheren Ufer ertönte schrilles Mädchenlachen, das in Kreischen überging. Die Biergesellschaft, dachte Max.

»Wo sind denn die Ruder?«, fragte er schließlich. »Zwei müssen es sein.«

»Es war nur eins da, und das habe ich verloren. Vielleicht ist es untergegangen. Übrigens, warum bist du in Unterhosen – sie kleben dir so komisch am Körper?«

Die ganze Zeit über hatte er den Wasserspiegel im Boot beobachtet. Kein Zweifel, er stieg. »Rachel, das Boot sinkt. Ich werde mit dir an Land schwimmen müssen.«

Rachel blickte auf das dunkle Wasser hinaus. »Nein«, sagte sie. Er hatte sie beim Schwimmen schon oft auf sich reiten lassen, aber jetzt war er müde, und er traute sich nicht mehr Kraft genug zu, sie im Fall einer Gegenwehr sicher an Land zu bringen. »Rachel, wenn du dich brav ziehen lässt, bekommst du von mir einen halben Dollar«, sagte er.

Sie winkte ab. »Nur unter einer Bedingung.«

Er beobachtete das Wasser im Boot. Es stieg nun rapide.

»Unter welcher?«

»Du lässt mich zwei Tage lang auf deiner Harmonika spielen.«

»Na, komm schon«, sagte er. Er schwang sich über den Bootsrand und hielt ihr wassertretend die Arme entgegen. Zwar schrie sie auf, als sie das Wasser spürte, aber sobald er auf dem Rücken lag, die Hand unter ihrem Kinn, und sie uferwärts zog, verhielt sie sich ruhig.

Seine Sandalen standen noch auf ihrem Platz, aber die Jeans war nicht zu finden. Mit den Händen den schlammigen Grund abtastend, suchte er nach ihr.

»Was suchst du denn da?«

»Meine Hose.«

»Vielleicht findest du auch mein Ruder.«

Zehn Minuten lang suchte er ohne Erfolg, bereicherte dabei das Vokabular seiner Schwester um einige Ausdrücke und kapitulierte schließlich.

Auf dem Weg zu den Fahrrädern ließ er ihre Hand nicht los und spähte dabei nach den zwei Männern und der Frau aus, aber alles, was er von ihnen entdeckte, war ein leerer Bierkarton unter dem Baum, wo sie vorhin getrunken hatten.

Die Heimfahrt dauerte länger als gewöhnlich, denn Max hatte vorn keinen Verschluss an der Unterhose; so wählte er nur die am schlechtesten beleuchteten Straßen und verschwand zweimal im Gebüsch am Straßenrand, weil Autos entgegenkamen.

Müde und zerkratzt verstaute er endlich die Fahrräder im Dunkel der Garage. Er drehte das Licht nicht an, denn die Garagenfenster hatten keine Vorhänge.

»Ich werde bestimmt nicht in die Harmonika spucken«, versprach Rachel, während sie in der Zufahrt stand und sich kratzte. »So mach schon«, sagte sie gähnend. »Ich möchte ein Glas Milch.«

Max war schon dabei, ins Haus zu gehen, als der Klang sich nähernder Schritte ihn wie angewurzelt erstarren ließ. Es waren leichte weibliche Schritte, und er hatte sie erkannt, noch ehe er Dessamae Kaplans Stimme hörte.

»Rachel? Was machst du da draußen? Wo ist denn Max?«

»Wir waren schwimmen und Rad fahren. Ich habe meinen Pyjama an, und Max nur seine Unterwäsche. Sieh mal!«

Damit knipste sie das Licht an, und Max stand in seinen verdreckten gelben Unterhosen wie angewurzelt auf dem ölfleckigen Garagenboden, mit beiden Händen sein Geschlecht bedeckend, während die Liebe seines Lebens quiekend ins Dunkel entfloh.

All dies erzählte Max Rabbi Kind, als sie den folgenden Freitagabend auf dem Weg zum Tempel waren.

Und nun, drei Monate danach, am Tisch sitzend, wo sein eigener Geburtstagsbrief, die Glückwunschkarten und Geschenke vor ihm aufgebaut standen, dachte Michael an jenen Geburtstag seines Sohnes und schrieb seiner Frau einen Brief ins Krankenhaus, das jenen Strand überschaute, wo Max seinen Gott gefunden und seine Hose verloren hatte.

3

An einem Winterabend – der Nordost wehte die riesigen Flocken beinahe waagerecht vor sich her – trug der Rabbi drei Armvoll Brennholz aus dem hinteren Schuppen ins Haus und machte Feuer, wobei er das Holz viel zu hoch aufschichtete, sodass die Hitze den Raum beinahe versengte. Dann mischte er sich einen doppelten Whiskey-Soda, nahm das Buch Berakoth zur Hand und verlor sich in die Spitzfindigkeiten des babylonischen Talmuds wie in einen Traum.

Schon lange hatte er nicht solch einen Abend verbracht. Er las bis nach elf und unterbrach seine Lektüre nur, um Holz nachzulegen und seinen Kindern gute Nacht zu wünschen.

Dann, gähnend und sich streckend, machte er sich an seine tägliche Korrespondenz.

Der junge Jeffrey Kodetz erbat da ein Leumundszeugnis, das er seinem Aufnahmegesuch in das MIT1 beilegen sollte. Wenn er damit wartete, bis er es seiner Sekretärin Dvora Cantor diktieren konnte, blieb es ewig liegen. So setzte er sich hin und schrieb ein erstes Konzept, das er ihr anderntags zur Reinschrift geben konnte. Ein weiterer Brief kam von der Absolventenvereinigung des Columbia College, des Inhalts, dass sein Jahrgang in achtzehn Monaten das fünfundzwanzigste Jubiläum feiern werde. Zuzüglich seiner Anmeldung erbat man von ihm innerhalb der nächsten drei Monate auch einen Lebenslauf, der in der Festschrift zur Fünfundzwanzigjahrfeier gedruckt werden sollte.

Er las ein zweites Mal und schüttelte verwundert den Kopf: War das wirklich schon fünfundzwanzig Jahre her?

Er war zu müde, um noch irgendetwas zu schreiben, außer einem Brief an Leslie. Als er das Kuvert zugeklebt hatte, entdeckte er, dass er keine Marken mehr hatte, und das war unangenehm, da er die Briefe an sie allmorgendlich auf dem Weg zum Frühgottesdienst aufgab, zu einer Zeit, da das Postamt noch geschlossen war.

Da fiel ihm ein, dass Max für gewöhnlich Marken in seiner Brieftasche hatte. Er ging in das Zimmer seines Sohnes und fand ihn in tiefem Schlaf, lang ausgestreckt im Bett und leise schnarchend. Die Decke hatte sich verschoben, ein nacktes Bein hing auf den Fußboden. Sein Pyjama war zu kurz, und Michael stellte belustigt fest, dass die Füße seines Sohnes allmählich riesige Dimensionen annahmen.

Die Hosen, ohne übertriebene Sorgfalt an den Aufschlägen befestigt, hingen im Schrank. Michael suchte und fand die Brieftasche. Sie war vollgestopft mit allerlei merkwürdigen, abgegriffenen Papieren. Michaels Finger, die nach dem Markenheft tasteten, griffen etwas anderes: einen kleinen, länglichen, in Stanniol verpackten Gegenstand. Michael wollte nicht glauben, was er da ertastet hatte, so ging er mit seinem Fund zur Tür und las im Lichte der Flurlampe:

»Trojan-Gummis sind auf unseren Spezialmaschinen auf ihre Undurchlässigkeit geprüft. Young Rubber Corporation Manufacturer, Trenton, N. J., New York, N. Y.«

Michael erschrak. War das möglich – dieser Junge, der noch Ball spielte und ihn heute Morgen erst Daddy genannt hatte? Und mit wem? Mit irgendeiner gleichgültigen, vielleicht kranken Schlampe? Oder, schlimmer noch, mit diesem reinen rothaarigen Kind, Gott behüte? Er hielt das Ding gegen das Licht. Die Verpackung war eingerissen. Er erinnerte sich, dass er selbst es vor langer Zeit für ein Zeichen der männlichen Reife gehalten hatte, derlei bei sich zu tragen, wenn schon nicht zu verwenden.

Als er das Päckchen mitsamt der Brieftasche wieder an seinen Platz steckte, fielen ein paar Münzen aus der Hosentasche. Sie klirrten auf den Boden und rollten durch das ganze Zimmer. Michael hielt den Atem an in der Erwartung, der Junge werde nun aufschrecken und erwachen, aber Max schlief wie ein Süchtiger.

Das ist das Nächste, dachte Michael bitter – wie ein Süchtiger … Er kniete nieder, nicht um wie ein Christ zu beten, sondern um den Boden mit den Händen abzusuchen. Unter dem Bett fand er zwei Cents, einen Vierteldollar, einen Penny, drei Socken und viel Staub. Es gelang ihm, die meisten Münzen einzusammeln, er steckte sie zurück in die Hosentasche und ging dann ins Erdgeschoss, um sich die Hände zu waschen und Kaffee zuzubereiten.

Er trank die zweite Tasse, als in den Mitternachtsnachrichten der Name eines Mannes aus seiner Gemeinde genannt wurde: Gerald I. Mendelsohn stand auf der Liste der kritischen Fälle von Woodborough General Hospital. Während der Nachtschicht in der Suffolk-Gießerei war sein rechtes Bein zwischen zwei schweren Maschinenteilen eingeklemmt worden.

Erschöpft dachte er: Die Mendelsohns sind neu in der Stadt, haben wahrscheinlich noch keine Freunde hier …

Zum Glück war er noch nicht im Pyjama. Er kleidete sich fertig an – Krawatte und Jackett, Mantel, Hut und gefütterte Überschuhe – und verließ das Haus so leise wie möglich. Die Straßen waren in schlimmem Zustand. Schlitternd und im Kriechtempo lenkte er den Wagen vorbei an den dunklen Häusern, deren Bewohner er um ihren Schlaf beneidete.

Mendelsohns bleiches, unrasiertes Gesicht erinnerte an ein Kreuzigungsbild. Sein Bett stand in einem Zimmer neben dem Saal mit den frisch eingelieferten Fällen, und er lag darin, betäubt von Medikamenten, aber dennoch laut stöhnend.

Seine Frau litt mit ihm. Sie war eine kleine, attraktive Person mit braunem Haar, großäugig, flachbrüstig und mit sehr langen rot lackierten Fingernägeln.

Michael musste scharf nachdenken, um auf ihren Namen zu kommen: Jean. Hatte sie ihm nicht ihre Kinder zum Hebräisch-Unterricht in den Tempel gebracht? »Ist jemand bei den Kindern?«

Sie nickte. »Ich habe sehr nette Nachbarn, reizende Iren.«

Sie hatte New Yorker Akzent – vielleicht Brooklyn?

Aber sie war aus Flatbush. Er setzte sich zu ihr und sprach von den Orten, an denen er schon gewesen war. Vom Bett her klang in regelmäßigen Abständen das Stöhnen.

Um 2.15 Uhr führten sie Mendelsohn weg, und Michael wartete mit der Frau auf dem Gang, während das Bein amputiert wurde. Nachdem es passiert war, schien sie erleichtert. Als er ihr endlich gute Nacht wünschte, waren ihre verweinten Augen schläfrig und ruhig.

Auf der Heimfahrt hörte es zu schneien auf. Die Sterne schienen sehr nahe.

Als er während der Morgenrasur in den Spiegel sah, entdeckte er, dass er nicht mehr jung war. Das Haar war schütter, seine Hakennase glich immer stärker den Judennasen auf antisemitischen Cartoons. Das Fleisch war nicht mehr straff, und der Seifenschaum zitterte auf seinen schlaffen Wangen. Wie ein Blatt, das welk wird, dachte er; eines Tages fällst du vom Baum, und alles geht weiter wie bisher, und kaum einer merkt, dass du nicht mehr da bist. Er wurde gewahr, dass er sich nur mehr undeutlich an seinen Frühling erinnern konnte. Und jetzt war es unwiderruflich Herbst.

Fast war er froh, dass das Telefon ihn vom Spiegel rief. Dr. Bernstein war am Apparat, zum erstenmal in den vier Wochen von Leslies Elektroschockbehandlung; er zerstreute jedoch sofort Michaels Befürchtungen.

»Sie kann euch daheim besuchen, wenn sie will«, sagte er nebenbei.

»Wann?«

»Wann Sie wollen.«

Michael sagte zwei Termine ab und fuhr geradewegs zum Krankenhaus. Sie saßen in ihrem winzigen Zimmer. Ihr blondes Haar war glatt zurückgestrichen und wurde von einem breiten, hässlichen Gummiband zu einem Pferdeschwanz zusammengefasst, wie sie ihn seit Jahren nicht mehr getragen hatte. Aber jetzt wirkte das matronenhaft, anstatt wie früher jugendlich. Sie trug ein frisches blaues Kleid, und auch der Lippenstift war frisch aufgetragen. Sie hatte ziemlich zugenommen, aber das stand ihr.

»Da bin ich«, sagte er.

Dabei fürchtete er, es würde wieder so kommen wie zu Beginn ihrer Krankheit, denn sie sah ihn nur an und sagte kein Wort. Dann aber lächelte sie, während ihr die Tränen kamen.

»Da bist du.«

Endlich hielt er sie wieder in den Armen, so sanft und vertraut wie je; spürte wieder den lang entbehrten Geruch, diese Mischung aus Kamillenseife und Paquins Handcreme und atmender Haut. Er presste sie an sich.

Gepriesen seist du, Herr, unser Gott. Amen.

Befangen küssten sie einander, fast scheu, und dann saßen sie auf dem Bettrand und hielten einander an den Händen. Das Zimmer war erfüllt von dem Geruch eines starken Desinfektionsmittels.

»Wie geht’s den Kindern?«, fragte sie.

»Gut. Sie möchten dich sehen. Wann immer du willst.«

»Ich hab mir’s überlegt. Ich möchte sie doch lieber nicht sehen. Nicht hier und nicht so. Ich möchte nach Hause, so bald als möglich.«

»Ich hab das gerade mit Dr. Bernstein besprochen. Wenn du willst, kannst du uns daheim besuchen.«

»Und ob ich will!«

»Wann?«

»Können wir gleich fahren?«

Michael ließ sich mit Dan verbinden, und die Sache war abgemacht. Fünf Minuten später half er ihr schon in seinen Kombiwagen, und dann fuhren sie dem Krankenhaus davon, wie zwei verliebte junge Leute. Leslie trug ihren alten blauen Mantel und ein weißes Kopftuch. Niemals war sie schöner als jetzt, dachte er. Ihr Gesicht war voll Leben und Freude.

Es war kurz nach elf. »Anna hat heute frei«, sagte er.

Sie sah ihn argwöhnisch an. »Anna?«

Er hatte ihr schon mehrmals von Anna geschrieben. »Die Haushälterin. Wollen wir nicht lieber in einem netten Lokal zu Mittag essen?«

»Nnn … nein. Lieber daheim. Irgendetwas find ich schon in den Regalen, das ich zubereiten kann.«

Vor dem Haus angelangt, ließ er den Wagen in der Zufahrt stehen, und sie betraten von hinten das Haus. Prüfend durchschritt sie die Küche, das Speise- und das Wohnzimmer, rückte da und dort ein Bild gerade und zog die Vorhänge zur Seite.

»Zieh doch den Mantel aus«, sagte er.

»Das wird eine Überraschung sein für die Kinder.« Sie sah auf die Standuhr. »In drei Stunden sind sie da.«

Sie schlüpfte aus dem Mantel, und er hängte ihn in den Vorzimmerschrank. »Weißt du, was ich jetzt möchte? Ein gutes heißes Bad, und lang darin liegen bleiben. Ich brauch keine Dusche mehr für den Rest meines Lebens.«

»Bitte, ganz wie du willst – gehen wir hinauf.«

Er ging voraus und ließ das Wasser für sie einlaufen, setzte ihm auch all die Badesalze zu, die niemand angerührt hatte, seit sie nicht mehr da war. Und während sie badete, entledigte er sich der Schuhe, legte sich auf das Messingbett und lauschte dem Geplätscher und den Weisen, die sie beim Waschen vor sich hinsummte. Schon lange hatte ihm nichts so schön geklungen.

In seinen Schlafrock gehüllt, lief sie durch das ungeheizte Zimmer zu ihrem Wandschrank, wo sie unter all ihren Kleidern eines suchte, das ihr noch passte.

»Was soll ich für den Nachmittag anziehen? Komm her, hilf mir aussuchen.«

Er trat neben sie. »Das grüne Jerseykleid.«

Unwillig stampfte sie mit dem bloßen Fuß auf. »Da komm ich ja nicht einmal mehr mit dem Kopf hinein, so fett bin ich dort drüben geworden.«

»Zeig her.« Er zog den Schlafrock auseinander, und sie duldete es und ließ ihn sehen, was er wollte.

Plötzlich schlang sie die Arme um ihn und presste ihr Gesicht an seine Brust. »Mir ist kalt, Michael.«

»So komm doch, ich wärme dich.«

Sie blieb stehen, während er sich hastig auszog, und dann froren sie gemeinsam auf dem kalten Betttuch, einer in den Armen des anderen. Und während sie ihn mit den Beinen hielt und ihm die Zehen in die Waden bohrte, sah er über ihre Schulter hinweg ihrer beider Bild in dem großen Wandspiegel. Er starrte auf die weißen Körper in dem gelblichen Glas und fühlte dabei seine Jugend zurückkehren. Nicht mehr welk war das Blatt nun, nicht herbstlich, sondern prall und voll Sommer. Schon zitterten sie nicht mehr vor Kälte, schon durchströmte sie die Wärme, und er tastete ihr über den Körper und fühlte allen Reichtum dieses feuchten, sanften Leibes, während sie lautlos weinte, ein Weinen, das ihm das Herz brach, voll Schwermut und ohne Hoffnung: »Michael, ich will nicht mehr dorthin zurück. Ich kann nicht mehr.«

»Es ist ja nicht mehr für lange«, sagte er. »Nicht mehr für lange – ich verspreche es dir.« Doch sie verschloss ihm den Mund mit dem ihren, voll Leben und Liebe und Zahnpastageschmack.

Nachher nahm sie das Betttuch, trocknete erst ihn und dann sich die Augen. »Was sind wir doch für zwei Narren.«

»Willkommen zu Hause!«

»Danke schön.« Sie stützte den Kopf in die Hand, sah Michael sekundenlang an und lächelte vergnügt – lächelte das tägliche vergnügte Lächeln seiner Tochter, nur reifer und wissender. Er sprang aus dem Bett zum Toilettentisch, griff nach Kamm und Bürste, stürzte zurück und unter die Decke, während sie ihm lachend zusah. Dann entfernte er das hässliche Gummiband von ihrem Haar, sodass es ihr offen und schön über die Schultern fiel, wie sie da aufrecht saß, die Steppdecke bis an das Kinn. Und er bürstete ihr Haar und teilte es sorgsam, genau wie bei Rachel. Dann warf er das Gummiband an die Wand, denn jetzt war seine Frau wieder so, wie er sie durch und durch kannte.

Max und Rachel waren an diesem Abend sehr schweigsam, aber sie folgten ihrer Mutter wie ein doppelter Schatten.

Nach dem Abendessen hörten sie Schallplatten. Leslie sitzend mit Max zu ihren Füßen und Rachel auf dem Schoß, Michael auf der Couch liegend und rauchend.

Es war schwierig, den Kindern beizubringen, dass sie ins Krankenhaus zurückmusste, aber sie tat das wie selbstverständlich und mit jener Geschicklichkeit, die er stets an ihr bewundert hatte. Rachel musste um neun ins Bett, und Leslie bestand darauf, dass Max, nachdem er sie geküsst hatte, seine Schulaufgaben erledigte.

Während der Rückfahrt sprach sie fast nichts. »War das ein Tag«, sagte sie nur. Dann nahm sie seine Hand und hielt sie lange fest.

»Kommst du morgen?«

»Natürlich.«

Auf dem Heimweg fuhr er langsam. Oben spielte Max auf seiner Harmonika, und Michael hörte ihm eine Zeit lang rauchend zu. Schließlich ging auch er hinauf und schickte Max ins Bett, dann duschte er lange und zog seinen Pyjama an. Er lag wach im Dunkeln. Der Wind draußen kam in Stößen, rüttelte am Haus und klapperte mit den Fensterläden. Das Messingbett schien so groß und leer wie draußen die Welt. Lange blieb er so wach und betete. Bald nachdem er eingeschlafen war, schrie Rachel angstvoll auf und begann zu schluchzen. Als sie zum zweitenmal aufschrie, hörte er es, erhob sich und eilte barfuß über den kalten Korridor zu ihrem Zimmer, wo er sie aufnahm und an die Wandseite des Bettes legte, damit auch er Platz darin finde.

Sie aber schluchzte weiter im Schlaf, mit tränennassem Gesicht. »Scha«, sagte er, sie in den Armen wiegend, »scha, scha, scha.«

Sie öffnete die Augen, im Finstern wie weiße Schlitze in dem herzförmigen Gesicht. Auf einmal lächelte sie und presste sich an ihn, und er fühlte ihre nasse Wange an seinem Hals.

Fejgele, dachte er, Vögelchen. Er wusste noch gut, was ihn bewegt hatte, als er so alt war wie sie und sein Vater fünfundvierzig wie er. Mein Gott, jetzt stand ihm sein sejde wieder vor Augen, kaum älter als er selbst.

Er lag jetzt sehr still in der Dunkelheit und beschwor das alles herauf.

4

Brooklyn, New YorkSeptember 1925

Damals, als Michael noch klein war, musste seines Großvaters Bart wohl schwarz gewesen sein. Aber daran konnte er sich nicht erinnern. Er wusste nur, wie der Großvater ausgesehen hatte, als er, Michael, selbst schon ein junger Mann war: Damals war Isaac Rivkinds Bart dicht und weiß, und er wusch ihn jeden dritten Tag sorgfältig und kämmte ihn liebevoll und eitel, sodass er weich sein hartes, dunkles Gesicht umrahmte, niederfließend bis zum dritten Hemdknopf. Der Bart war das einzig Weiche an Isaac Rivkind. Er hatte eine Raubvogelnase und Augen wie ein erzürnter Adler. Sein Schädel war kahl und glänzend wie poliertes Elfenbein, umrahmt von einem Kranz lockiger Haare, die nie so weiß wurden wie sein Bart, sondern dunkelgrau blieben bis zum Tod.

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!