9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Heyne Verlag

- Kategorie: Krimi

- Serie: Die Rabbi-und-Kommissar-Reihe

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2021

Henry Silberbaum ist kein Rabbi, wie er im Buche steht. Er liebt Kriminalromane, Polohemden, seine Espressomaschine und sein Rennrad. Aber auch seine Schüler und die Bewohner des Jüdischen Seniorenstifts in Frankfurt liegen ihm am Herzen. Als eine alte Dame überraschend stirbt, ist sich der Rabbi sicher: Das war Mord! Doch keiner glaubt ihm. Kann er den brummigen Kommissar Berking davon überzeugen, der ihn kürzlich verhaftet hat? Henry riskiert seinen Job, um die Wahheit zu finden. Und plötzlich befinden sich der Rabbi und der Kommissar mitten in einem lebensgefährlichen Mordkomplott.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 272

Ähnliche

Das Buch

Als die Frankfurter Millionärin Ruth Axelrath stirbt, deutet zunächst alles auf einen natürlichen Tod hin. Herzinfarkt mit achtzig Jahren, an sich nichts Außergewöhnliches. Henry Silberbaum, der Rabbi mit einem Faible für Kriminalromane, hat da trotzdem eine andere Theorie. Schließlich war Frau Axelrath wenige Tage zuvor bei ihm und machte noch einen ausgesprochen rüstigen Eindruck. Außerdem hat sie dem Rabbi bei dieser Gelegenheit einen geheimen Plan anvertraut, der das Zeug zum Mordmotiv haben könnte: Ruth Axelrath wollte ihr Testament ändern lassen und nach Israel auswandern – ohne ihren Mann! Henry Silberbaum ist überzeugt, dass es hier ein Verbrechen aufzuklären gibt. Und er wird nicht eher ruhen, bis es ihm gelungen ist.

Der Autor

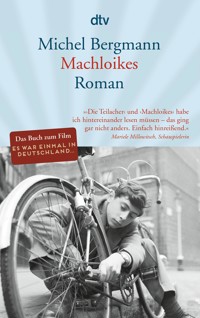

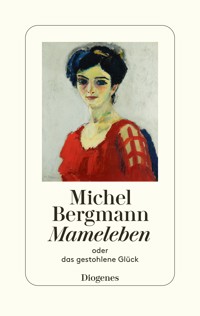

Michel Bergmann, geboren in Basel, Kinderjahre in Paris, Jugendjahre in Frankfurt am Main. Lebt heute in Berlin. Nach Studium und Job bei der »Frankfurter Rundschau« beim Film gelandet. Zuerst Producer, dann Regisseur, zuletzt als Drehbuchautor u. a. »Hallo, Onkel Doc!«, »Otto – Der Katastrofenfilm«. Seit 2010 auch Romanautor: u. a. »Die Teilacher«, »Herr Klee und Herr Feld«, »Weinhebers Koffer«. »Der Rabbi und der Kommissar« ist sein erster Kriminalroman.

Michel Bergmann

DER RABBI UND DER KOMMISSAR:

DU SOLLST NICHT MORDEN

Kriminalroman

WILHELMHEYNEVERLAGMÜNCHEN

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Originalausgabe 10/2020

Copyright © 2021 by Wilhelm Heyne Verlag,in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München

Redaktion: Joscha Faralisch

Umschlaggestaltung: Eisele Grafik Design, München, unter Verwendung von Motiven von © Shutterstock.com (majivecka, YummyBuum)

Satz: Uhl + Massopust, Aalen

ISBN: 978-3-641-27239-5V003

www.heyne.de

Ein Rabbiner, den jeder mag, ist kein guter Rabbiner.

Ein Rabbiner, den keiner mag, ist kein guter Mensch.

(aus den Schriften der Väter)

1

Die Trabrennbahn ist in grelles Flutlicht getaucht. Die Fahrer in ihren Sulkys rollen zum Start. Pferde wiehern und stampfen widerwillig mit den Hufen. Verzerrte Lautsprecherdurchsagen sind zu vernehmen, gefolgt von Stimmungsmusik, die an einen Zirkus erinnert. Auf und hinter der Tribüne, zwischen Wurstbuden und Souvenirständen herrscht eine angespannte Atmosphäre. Über der gesamten Szenerie hängt ein Hauch von Gestern.

Eine Menschenmenge staut sich vor den Wettschaltern, die nebeneinander in einer langen, hölzernen Baracke untergebracht sind. Jeder versucht noch seinen Tipp loszuwerden, während über die quäkenden Lautsprecher das vierte Rennen des Abends angekündigt wird: der große Preis von Hessen für ältere Traberstuten, Distanz tausendsechshundert Meter. In fünf Minuten soll es losgehen.

Ein Mann drängt sich vor einem Schalter geschickt am Pulk der Wartenden vorbei, die just in diesem Moment in Streit geraten. Der Mann trägt einen Trenchcoat mit hochgestelltem Kragen, ein Fernglas um den Hals und einen Hut, den er tief in die Stirn gezogen hat. Es ist offensichtlich, dass er nicht gesehen werden will. Er erreicht den Schalter, blickt sich verstohlen um, beugt sich hinunter. »Tausend Euro auf Josephine M. im vierten Rennen, bitte.« Er spricht leise, damit die Menschen hinter ihm nichts mitbekommen.

»Hä?«

Der Mann räuspert sich, sagt etwas lauter: »Tausend Euro auf Josephine M. im vierten Rennen, bitte.«

»Nummer?«, fragt der mürrische Mann mit der Schirmmütze und der Kippe im Mund hinter dem Schalter.

»Nummer? Wieso brauchen Sie meine Nummer?«

»Mann! Der Gaul! Er hat doch eine Startnummer, oder nicht?«

»Sieben!«

»Sieg oder Platz?« Der Mürrische hinter dem Schalter wird noch mürrischer. Von hinten drängen die Wartenden.

»Sieg!«

»Na also, geht doch«, knurrt der Mann, um dann laut, für jeden gut verständlich, anzufügen: »Die Sieben. Tausend auf Sieg, der Herr!«

Der Mann im Trench lächelt verlegen zu der Gruppe hinter ihm, bekommt seinen Wettschein und verschwindet eilig in der Menge.

Das Rennen geht los! Die Startseile schnellen nach oben. Die Menge johlt. Die Fahrer mit ihren bunten Trikots treiben in den Sulkys ihre Pferde an. Der Mann im Trenchcoat steht direkt am Geläuf und starrt durch sein Fernglas. Was er sieht, macht ihn unglücklich: Das Pferd mit der Nummer sieben liegt bereits zweihundert Meter nach dem Start hoffnungslos zurück!

Jetzt kommt das Feld das erste Mal am Einlauf vorbei. Der Rennkommentator reagiert entsprechend: »Die Favoritin Hatschepsut in Front, sie macht die Pace, dahinter La Princesse, gefolgt von Bianca di Medici. Am Ende des Feldes, wie zu erwarten, Josephine M.«

Der Mann im Trench ist sichtlich verärgert. Warum hat er sich überhaupt auf dieses Abenteuer eingelassen? Er könnte jetzt gemütlich zu Hause sitzen, ein Buch lesen oder Klavier spielen. Aber er wollte einem alten Herrn einen Gefallen tun. Er hat genug gesehen und wendet sich ab.

Während er langsam Richtung Ausgang geht, hört man wieder die Stimme im Lautsprecher: »Josephine M. hat den Start verpennt, aber jetzt kommt sie in Schwung. Eingangs des Waldbogens liegt sie im Mittelfeld …« Der Mann läuft rasch zurück zur Bahn und nimmt sein Fernglas wieder hoch. Als die Pferde aus dem kleinen Waldstück herauskommen, liegt Josephine M. auf Platz vier und greift jetzt Bianca di Medici an!

Die Besucher auf der Tribüne sind aufgesprungen, ein Raunen geht durch die Menge. Der Rennkommentator kriegt sich kaum noch ein: »Sensationell, was Josephine M. da abliefert auf ihre alten Tage. Sie arbeitet sich nach vorn. Bravo! Ist schon an Bianca di Medici vorbei, nimmt sich jetzt Hatschepsut vor, die auf Platz zwei zurückgefallen ist, während La Princesse gut eine Länge vorn liegt. Geht da noch was?«

Der Mann im Trench ist total aus dem Häuschen. Er ruft: »Ja! Los, geh! Josephine!« Und tatsächlich kommt die Stute immer näher ran. Der Mann im Sulky hat die Gerte in der Hand, aber muss sie nicht benutzen, während der Fahrer vor ihm jetzt auf La Princesse einschlägt. Die Stimme im Lautsprecher überschlägt sich fast: »Unglaublich! La Princesse liegt noch in Führung, aber was ist das? Himmel noch mal! Sie fällt in den Galopp! Sie galoppiert! Sie muss disqualifiziert werden! Mein Gott! So ein Pech! Hänschen Schmitt nimmt sie aus dem Rennen, und Josephine M. mit dem holländischen Urgestein Freddy van Dijk geht jetzt vorbei.«

Das Publikum ist wie elektrisiert. Dann wieder der Reporter: »Noch einhundert Meter. Von hinten kommt Bianca di Medici förmlich angeflogen, aber ist es zu spät? Ja, es ist zu spät, es ist vorbei, das Rennen ist durch! Sensationeller Sieg für die krasse Außenseiterin, die Nummer sieben Josephine M. Vor der Vier und der Drei. Das wird eine Traumquote für alle Mutigen. Bis gleich im fünften Rennen.«

Der Mann im Trench umarmt einen verdutzten Zuschauer, der neben ihm steht. Dann schiebt er seinen Hut ins Genick und holt sein Telefon hervor: »Hugo! Sie hat gewonnen! … Ja, Ihre alte Josephine hat’s geschafft! … Wie viel? Was weiß ich? Vielleicht vierzigtausend mit Preisgeld, mindestens! Bis morgen. Schlafen Sie gut!«

Es ist noch früh am Morgen, als ein roter Smart flott auf den Parkplatz des Jüdischen Seniorenstifts gefahren kommt und mit einer scharfen Bremsung im Halteverbot vor dem Eingang stoppt. Der Mann von der Rennbahn steigt gut gelaunt aus und eilt auf das moderne Gebäude mit der Glasfront zu, wo sich die Tür automatisch öffnet. Die imposante Lobby, die dem Eingangsbereich eines großen Hotels ähnelt, ist um diese Zeit menschenleer. Die Läden im Erdgeschoss sind noch geschlossen. Der Mann eilt am Buchladen seines Freundes Jossi Singer vorbei. Daneben befinden sich ein Friseursalon und ein kleiner Supermarkt. Ein monotones Geräusch ist zu hören, die Bürsten der Reinigungsmaschine, die von einer jungen Frau bedient wird. Gelbe Warnschilder spiegeln sich auf dem glänzenden Steinboden. Der Mann winkt der jungen Frau kurz zu und stürmt die Treppe nach oben, immer zwei Stufen gleichzeitig nehmend. Eine großzügige Galerie führt zu zwei Fluren. Der Mann geht nach rechts. Auf beiden Seiten des Ganges sind die breiten hellen nummerierten Türen der Apartments zu sehen, in denen die meisten der Senioren vermutlich noch schlafen. Rasch läuft der Mann den Flur entlang, bleibt vor der Tür mit der Nummer elf stehen. Er zieht einen dicken gelben Umschlag aus der Innentasche seiner Jacke, klopft kurz an und drückt gleichzeitig die Klinke hinunter.

»Masel tow, Hugo! Sie sind ein Glückspilz!«, ruft er, als er das Zimmer betritt und mit dem Umschlag winkt. Dann erstarrt er mitten in der Bewegung. Vor ihm stehen Heimleiterin Esther Simon und Hausmeister Gablonzer und starren ihn an. Und Hugo Weisz, sechsundachtzig, liegt zwischen ihnen tot auf dem Fußboden.

Frau Simon findet als Erste die Sprache wieder.

»Guten Morgen, Herr Rabbiner«, begrüßt sie ihn.

Rabbi Henry Silberbaum ist fassungslos. Sein Blick wandert von dem Mann auf dem Fußboden zu den beiden Personen, die etwas ratlos neben ihm stehen. Schließlich legt er den gelben Umschlag auf eine Anrichte, macht ein paar Schritte in den Raum hinein und stellt sich neben den Toten. Er schaut auf den Mann zu seinen Füßen, will etwas Angemessenes sagen, aber ihm fällt nur ein, was jedem in dieser Situation in den Sinn kommen würde: »Das gibt es nicht. Vor ein paar Stunden erst haben wir miteinander telefoniert. Da war er noch gut drauf.«

Frau Simon lächelt und sagt mit einem leicht ironischen Unterton: »Tja, so kann’s gehen.«

Der Rabbi spricht nun ein leises Gebet. Die Heimleiterin und der Hausmeister schauen entsprechend andächtig.

»Holen Sie bitte eine Kerze, Herr Gablonzer«, sagt der Rabbi. Der Hausmeister verlässt leise das Zimmer.

»Ich muss auch los. Doktor Perlmann rufen«, sagt Frau Simon.

Der Rabbi hält sie zurück. »Haben Sie ihn so gefunden?«

»Ja«, sagt die Heimleiterin. »Er ist wahrscheinlich aus dem Fernsehsessel aufgestanden und danach zusammengebrochen. Da drüben lag sein Telefon.«

Sie schließt die Tür hinter sich, als sie das Zimmer verlässt. Der Rabbi geht in die Hocke. Legt zärtlich seine Hand auf die Stirn des alten Mannes.

»Ach, Hugo«, sagt Henry Silberbaum leise, »ein paar Runden hätten Sie doch noch machen können.«

Rabbi Silberbaum sitzt auf dem breiten Fensterbrett und schaut nachdenklich in den Park, wo die ersten unentwegten Heimbewohnerinnen gekonnt ihre morgendlichen Qigong-Übungen machen. Dazwischen steht verloren ein älterer Herr, der sich hilflos am »Fliegenden Kranich« versucht, aber lediglich einen »Abstürzenden Truthahn« zustande bringt.

Der Rabbi sieht zu Frau Simon hinüber, die vor einem Schubladenschrank mit Hängeregistern steht. Eigentlich weiß er nichts über sie, außer dass sie attraktiv ist und unverheiratet. Im Rahmen seiner Betreuungsarbeit im Heim hatte er in der Vergangenheit einige Male mit ihr zu tun. Die beiden kamen stets gut miteinander aus. Seitdem sie vor ein paar Monaten die Leitung des Hauses übernommen hat, haben die Gesuche um eine Aufnahme, speziell bei männlichen Rentnern, exponentiell zugenommen.

Die Heimleiterin sucht weiter nach irgendwelchen Unterlagen. Währenddessen redet sie ohne Unterlass: »Rabbi Silberbaum, lassen Sie es mich so zusammenfassen: Das Pferd von Herrn Weisz gewinnt, Sie rufen ihn an, er fällt tot um. Was Corona nicht geschafft hat, ist Ihnen gelungen, bravo!«

»Jedenfalls hatte er vor seinem Ableben noch Glücksgefühle. Das kann man nicht von jedem behaupten.«

»Ha, da ist er«, ruft sie, »hier geht nichts verloren. Sein letzter Wille.« Sie schaut auf die Rückseite, während sie sich wieder an ihren Schreibtisch setzt. »Hinterlegt am 12. November letzten Jahres. Sehen wir doch gleich mal nach.«

Der Rabbi hat offensichtlich Vorbehalte. »Frau Simon, mit Verlaub, sollte das vielleicht nicht besser ein Notar …«

»Ich habe zwei Semester Jura studiert.«

»Das qualifiziert Sie zweifellos dazu, ein Kuvert zu öffnen.«

Sie nimmt die Ironie nicht zur Kenntnis, macht den Umschlag mit einem Brieföffner auf und liest laut vor: »Mein letzter Wille: Ich, Hugo Weisz, vermache all mein Hab und Gut sowie mein gesamtes Vermögen dem Jüdischen Seniorenstift Frankfurt am Main. Eine Vermögensaufstellung liegt bei.« Sie hält ein Papier hoch, ohne den Rabbi dabei anzusehen, und fährt fort: »Mein Trabrennpferd Josephine M., braune Stute, zehn Jahre, erbt Rabbiner Henry Silberbaum … Gratuliere!«

»Danke«, sagt der Rabbi verdutzt.

Frau Simon lächelt und liest weiter: »Der Unterhalt des Pferdes sowie die Stallmiete sollen vom Erlös aus meiner Lebensversicherung bei der Liquida AG bestritten werden. Frankfurt am Main, Datum, Unterschrift.« Sie schaut ihn an.

»Was gedenken Sie zu tun, Herr Rabbiner?«

»Das werde ich mit Josephine M. besprechen.« Henry erhebt sich. »Es wäre mir sehr recht, die Sache bliebe unter uns. Doktor Friedländer braucht nichts von dem Pferd zu wissen.«

»Sie kennen mich inzwischen«, sagt sie.

»Eben«, antwortet er und wirft den dicken gelben Umschlag auf ihren Schreibtisch.

»Was ist damit?«

»Der Gewinn von Hugo Weisz. Achtundzwanzigtausend. Spende für den neuen Fitnessraum. Das Preisgeld bekommt Freddy van Dijk.«

»Wer ist das?

»Das holländische Urgestein!«

»Wohnt er bei uns?«

»Noch nicht. Er ist der Lebensgefährte von Josephine M.«

Als der Rabbi drei Minuten später die Lobby durchquert, um zum Ausgang zu gehen, öffnet gerade Jossi Singer seinen Buchladen, spezialisiert auf Judaika, mit angeschlossenem Zeitungskiosk. Das Rollgitter ist inzwischen oben, der Buchhändler schleppt ein Zeitungspaket in den Verkaufsraum, dabei ruft er: »Grüß dich, Henry. Du warst sicher bei Weisz.«

Der Rabbi nimmt ungefragt das zweite Zeitungspaket und geht hinter Singer her in den Laden. »Ja, nebbich. War ein feiner Mann.«

»Was heißt fein? Er war ein nudnik! Konnte einem schon ziemlich auf die Nerven fallen. Ich habe für ihn zwei wertvolle Pferdebücher bestellt, antiquarisch, die er dann nicht mehr wollte. Vielleicht wären die was für dich?«

Dabei schneidet der Buchhändler mit einem Teppichmesser den Binder durch, der das Zeitungspaket zusammenhält.

»Wieso für mich?«, fragt der Rabbi.

»Du hast doch sein Pferd geerbt, oder?«

»Woher weißt du das?«

»Von Gablonzer.«

»Und woher weiß der das?«

»Er ist Hausmeister, er weiß alles!«

Der Rabbi schaut auf die Uhr. »Ich muss los.«

Während Jossi Singer Zeitungen in den Ständer ordnet, sagt er: »Grüß mal deine Mutter von mir.«

»Mach ich«, sagt Henry, obwohl er keine Sekunde daran denkt, das zu tun. Seine Mutter würde ihm was erzählen. Sie nennt Jossi Singer, der unbeirrt um sie buhlt, einen selbstgefälligen Aufschneider, der sich für unwiderstehlich hält, und kann nicht verstehen, dass er ein Freund und der Schachpartner ihres Sohnes ist.

»Spricht sie manchmal von mir?«, will Jossi noch vom Rabbi wissen.

»Ja«, sagt Henry, was nicht einmal gelogen ist.

Als der Rabbi nach dem Unterricht und der wöchentlichen Lehrerkonferenz am frühen Nachmittag im Vorzimmer ankommt, schaut der »Zerberus«, seine unerbittliche Sekretärin, die kleine, schlaue Frau Kimmel, schon vielsagend auf die Uhr und zeigt mit dem Kopf zur offenen Tür seines Büros, das sich im vierten Stock des Gemeindezentrums befindet. Der Rabbi hat sich Frau Kimmel nicht erträumt, sie gehörte sozusagen schon zum Inventar, als er seinen Job antrat. Er selbst hätte sich diese Frau mit der weißblonden Kurzhaarfrisur, stets overdressed, niemals ausgesucht. Heute kann und will er nicht mehr auf sie verzichten. Er schätzt ihre unverstellte Art, ihre Undiplomatie und ihren wachen Verstand. Lediglich ihren Einrichtungsgeschmack findet er unterirdisch. Frau Kimmel will es auch während der Arbeit »gemütlich« haben. Deshalb stehen Topfpflanzen herum, an den Wänden hängen gerahmte Drucke mit biblischen Motiven, in deren Ecken Ansichtskarten stecken. Hinter ihrem Schreibtisch befindet sich ein opulenter Wandteppich mit dem unvermeidlichen Panorama von Jerusalem. Darunter steht auf Hebräisch: Nächstes Jahr in Jerusalem. Der Schluss eines Pessachgebets, das an die Befreiung der jüdischen Sklaven in Ägypten erinnern soll und bis heute die Sehnsucht der Juden in der Diaspora symbolisiert. Auf Frau Kimmels Schreibtisch sind Fotos ihrer Familie zu sehen und eine Sammlung unterschiedlich großer Elefantenfiguren, die fast die Hälfte der Tischfläche für sich beanspruchen. Elefanten sind ihre Lieblingstiere. Sie vergessen nie. Das gefällt ihr und entspricht ihrem Lebensmotto. Der PC-Monitor und der Drucker wirken geradezu verloren in dieser betulichen Wohnzimmeratmosphäre.

Das Büro des Rabbis hingegen strahlt moderne Zweckmäßigkeit aus. Kein Schnickschnack, der ihn ablenken würde. Zu Beginn ihrer gemeinsamen Arbeit hat die Sekretärin hin und wieder den Versuch unternommen, es dem Rabbi ebenfalls »gemütlich« zu machen. So fanden sich plötzlich Kissen mit Knick in den Sesseln und ein orientalischer Tischläufer mit allerlei vorderasiatischem Kitsch auf dem flachen Couchtisch.

Ebenso der Wandteppich mit dem Panorama von Jerusalem und ein Porträt des berühmten Rabbis Schlomo ben Jizchak, genannt »Raschi«. All diese Requisiten sind inzwischen aus dem Büro des Rabbiners verschwunden, ohne dass es einer Diskussion bedurfte. Frau Kimmel hat eingesehen, dass ihr Chef »keinen Geschmack« hat.

Mit einem freundlichen »Schönen guten Tag« betritt Rabbi Silberbaum sein Büro und schließt die Tür hinter sich. In der Besucherecke sitzt Frau Axelrath. Ihre mehr als achtzig Jahre sieht man dieser schönen Frau nicht an. Ein klassisches Gesicht, wundervolles weißgraues Haar, hochgesteckt mit einem edlen Kamm aus vergoldetem Perlmutt. Sie sitzt auf dem kleinen schwarzen Ledersofa, den Nerzmantel über einen der beiden Stahlrohrsessel gelegt, und nippt an dem Kaffee, den ihr Frau Kimmel etwas schmallippig serviert hat. Denn Frau Axelrath hat Betty auf dem Schoß, ihren Dackelmix, ohne den sie niemals aus dem Haus geht.

Aus diesem Grund war Frau Kimmel wenig begeistert, als sie vor fünfzehn Minuten einen Anruf von der Pforte bekam: Hier sei eine ältere Dame, die darauf bestehe, ihren Hund mit ins Haus zu nehmen. Was sei zu tun? Zähneknirschend willigte die Sekretärin ein. Der Hund musste durch die Sicherheitsschleuse und piepte! Das Halsband.

»Wie heißt er noch mal?«, fragt der Rabbi, nachdem er Frau Axelrath begrüßt hat.

»Sie heißt Betty.«

Betty lässt sich ohne Widerrede vom Rabbi streicheln.

»Es gibt Menschen, die glauben, dass Tiere keine Seele hätten«, sagt Frau Axelrath.

»Ich glaube eher, dass es Menschen gibt, die keine haben«, bemerkt der Rabbi.

Frau Axelrath lächelt. »Sie mag Sie.«

»Sieht so aus«, sagt er und setzt sich in einen Sessel.

»Was kann ich für Sie tun?«

»Ich werde Frankfurt verlassen, und Sie sollen es zuerst erfahren.«

»Ach, und warum wollen Sie fortgehen?«

»Ich wurde vor zwei Wochen in meinem Haus überfallen«, sagt sie leise, »das war der letzte Auslöser, sozusagen.«

»Ein Überfall!« Der Rabbi rutscht in seinem Sessel nach vorn. »Was ist passiert?«

»Es war Donnerstagabend, ich kam mit Betty nach Hause, sie hat geknurrt. Als ich das Wohnzimmer betrat, stand die Tür zur Terrasse auf. Ich dachte, na ja, gut, da habe ich wohl vergessen, sie richtig zu schließen. Dann fing der Hund an zu bellen. Ich bin in die Küche gegangen, und da stand ein Mann! Er war groß, etwa wie Sie, mit einer Skimütze über dem Gesicht. Er starrte mich an, er hatte wohl nicht damit gerechnet, dass ich auftauche.«

»Hat er etwas gesagt?«

»Nein, er ging auf mich zu, und ich dachte, das ist mein Ende. Aber ich hatte keine Angst.«

»Tatsächlich nicht?«

»Ich blieb ganz ruhig und sagte zu ihm: ›Wenn Sie mich erschlagen wollen, bitte. Ein Mensch mit diesem Zeichen fürchtet sich nicht mehr!‹ Und dann entblößte ich meinen Unterarm. So.« Während sie das erzählt, schiebt sie den linken Ärmel ihres Chanel-Kostüms hoch, und Henry erkennt eine fast verblichene eintätowierte Nummer. »Der Mann war dermaßen perplex, dass er mich kurz ansah und nach draußen rannte.«

»Ist Ihnen irgendetwas an ihm aufgefallen?«

»Nein, nichts. Ich bin nicht einmal hinterhergelaufen, um zu sehen, ob oder wohin er verschwindet.« Sie nippt an ihrem Kaffee. Dann spricht sie weiter: »Ich habe mich auf einen Küchenstuhl gesetzt und versucht durchzuatmen. Dann habe ich Nitrospray genommen. Sie müssen wissen, ich leide an Angina pectoris und jede Aufregung ist Gift für mich.«

Der Rabbi ist jetzt ganz bei der Sache. Betty schaut ihn neugierig an. »Das ist eine Wahnsinnsgeschichte. Sie haben ja toll reagiert.«

»Es ist tatsächlich so«, sagt Frau Axelrath. »Wer aus Auschwitz kommt, hat alles gesehen.«

»Haben Sie die Polizei gerufen?«

»Nein. Ich habe noch nicht einmal meinem Mann davon erzählt. Ich habe meiner Tochter eine WhatsApp geschickt, sie lebt in Eilat. Wir haben da ein Hotel. Sie leitet es. Und Miriam hat sofort angerufen: Mama, um Himmels willen, was willst du noch in diesem Land? Komm her. Deine Enkelkinder freuen sich.«

Sie schweigt jetzt, und Henry schaut sie an. »Und deshalb wollen Sie gehen?«

»Ich weiß nicht, ob Sie mich verstehen, Herr Rabbiner, aber dieser Einbruch, dieser Überfall, der hat mir mein Zuhause genommen. Ich möchte nicht länger in diesem Haus leben. Und bevor ich innerhalb von Frankfurt umziehe, kann ich auch nach Israel gehen. Für uns Juden wird es hier eh immer ungemütlicher. Lieber sterbe ich dort. Ich habe es jetzt so entschieden, ganz allein, und fühle mich erleichtert.«

»Wie alt waren Sie, als Sie nach Auschwitz kamen, wenn ich fragen darf? Sie waren doch sicher noch sehr klein.«

»Ich war sechs. Ich weiß nicht, warum ich tätowiert wurde, denn das war das Zeichen, dass man Menschen nicht sofort vergast. Vielleicht wegen meiner leuchtend roten Haare und meiner Sommersprossen. Ich war ein hübsches Kind.« Sie macht eine Pause. Atmet tief durch. Redet leise weiter. »Meine Eltern wurden direkt nach unserer Ankunft ermordet. Ich kam zu Mengele, als Versuchskaninchen. Einige Frauen im Krankenbau nahmen sich meiner an. Es gelang ihnen, mich im Müll zu verstecken, der täglich abgefahren wurde, und mich so nach draußen zu schmuggeln. Ich wurde von Nonnen aus einem nahen Kloster gerettet, die mir dann nach dem Krieg halfen, meine Familie wiederzufinden. Jedenfalls das, was von ihr geblieben war.«

Der Rabbi hört aufmerksam zu.

»Ich war dreizehn, als ich zu einem Onkel kam, der mit seiner Frau inzwischen in Frankfurt lebte. Die beiden waren wie Eltern für mich.«

Der Rabbi erhebt sich. Er geht im Raum hin und her. »Frau Axelrath, es ist Ihre Entscheidung, Deutschland zu verlassen. Ich weiß, es steht mir eigentlich nicht zu, Sie das zu fragen, aber kann es sein, dass Sie in Ihrer zweiten Ehe nicht glücklich sind?«

»Wie kommen Sie darauf?«, fragt sie und zupft verlegen an ihrem Hermès-Schal.

»Es ist nur so ein Gefühl. Sie müssen dazu nichts sagen, wenn Sie nicht wollen, aber erstens: Sie erzählen Ihrem Mann nichts von dem Überfall, zweitens, Sie entscheiden einfach, wegzugehen. Ohne Ihren Mann, wie es scheint. Wenn Ihre Ehe in Ordnung wäre, dann …«

Sie unterbricht ihn. »Es stimmt. Ich habe das Vertrauen zu ihm verloren. Ich habe das Gefühl, dass er mich hintergeht. Er hat eine schikse! Da bin ich sicher. Und ich ahne auch, wer sie ist.«

»Haben Sie Beweise?« Der Rabbi setzt sich jetzt auf die Ecke seines Schreibtischs.

»Ich fühle das. Er spielt doppelt so oft Golf wie früher, manchmal auch übers Wochenende. Er ist nervös, unaufmerksam. Er kleidet sich jugendlich. Trägt enge Jeans und Turnschuhe. Geht zur Kosmetik, macht Maniküre, Pediküre. Färbt sein Haar. Lächerlich. Er gibt viel Geld aus. Wir machen kaum noch etwas gemeinsam, und er scheint es nicht zu vermissen. Er ist zehn Jahre jünger als ich und hat mich nur wegen meines Geldes genommen. Das ist mir jetzt klar. Und ich bin darauf reingefallen. Ich war einfach blöd.«

»Das hört sich so an, als hätten Sie resigniert.«

»Vielleicht war das so, bis vor Kurzem. Aber dieser Überfall, der hat Kräfte in mir geweckt, so merkwürdig das klingen mag. Wenn man erst mal eine Entscheidung gefällt hat, dann gewinnt man wieder an Kraft. So geht mir das, und deshalb bin ich hier.« Sie nippt erneut an ihrem Kaffee, dann setzt sie die Tasse ab. »Rabbi Silberbaum, ich habe Vertrauen zu Ihnen, und ich höre, dass Sie ein diskreter Mensch sind.«

Henry sagt lächelnd: »Was die Leute so reden.«

»Ich bin vermögend, das ist kein Geheimnis. Gut, ich habe durch die Coronakrise einiges verloren, wer nicht? Ich hatte mehrere Monate Mietausfall, aber es ist noch so viel übrig, dass ich der Gemeinde eine Million spenden kann, für eine Bibliothek. Eine moderne. Mit Computern und Video und so, was man heute braucht. Für die Jugend. Bildung ist das Wichtigste, was wir den jungen Menschen geben können. Sie soll ›Ruth-und-Julius-Rosengarten-Bibliothek‹ heißen. Und deshalb bin ich hier, damit Sie das vorab schon mal wissen.«

»Das ist sehr großzügig. Vielen Dank für die mizwa.«

»Ich mache demnächst einen Termin bei meiner Anwältin und werde alles schriftlich fixieren. Meine Tochter weiß Bescheid. Sie ist nicht begeistert. Es gäbe in Israel genügend Projekte, sagt sie. Waisenhäuser, Kindergärten und so weiter. Aber es ist mein Geld.«

Sie trinkt ihren Kaffee aus. Während sie die Tasse zurückstellt, sagt sie: »Wissen Sie, diese Stadt und diese Gemeinde haben mir und Julius viel gegeben. Als ich meinen ersten Mann kennenlernte, waren wir beide mittellos. Wir haben mit nichts angefangen. Wir waren fleißig und hatten auch masel. Ich bin dankbar für alles. Und es gab kaum risches. Anders als heute.«

»Was wird aus Ihrem Mann, wenn Sie weggehen?«

»Wir haben einen Ehevertrag. Max war zwar bitter gekränkt, aber es war eine gute Entscheidung, wie man jetzt sieht. Unser gemeinsames Konto hat er nämlich inzwischen ziemlich geplündert. Aber ich habe ein Haus in der Kaiserstraße und dadurch ein regelmäßiges Einkommen. Meine Vermögensverwalterin liegt mir seit Monaten in den Ohren, eine Stiftung in Liechtenstein zu gründen, wegen steuerlicher Vorteile. Aber ich habe mich entschlossen, das nicht zu tun. Mein gesamtes Vermögen werde ich meiner Tochter Miriam vermachen.«

Der Rabbi schweigt, und sie fährt fort: »Max wird bis zu seinem seligen Ende Wohnrecht in meiner Villa haben, damit er vernünftig leben kann. Mit seiner kleinen Rente muss er dann auskommen. Und Extravaganzen wie den Maserati oder Golfreisen, die muss er sich selbst verdienen. Ansonsten soll er eben wieder Mini fahren und sich in seine Kunstgalerie setzen und auf Kunden warten. So wie früher.«

Der Rabbi schaut die Frau ernst an, dann sagt er: »Ich bedanke mich für Ihr Vertrauen. Und für die Spende.«

Er hilft ihr in den Mantel. Er muss sich zu ihr hinunterbeugen, denn sie gibt ihm ein Küsschen auf die Wange, während Betty mit dem Schwanz wedelt.

Das Hallenbad im Untergeschoss des Jüdischen Seniorenstifts ist um diese Stunde menschenleer. Die Bewohner sind beim Abendbrot. Der Rabbi hat geduscht und kommt in den Poolbereich. Er wirft sein Badetuch auf eine der Liegen, die um das Becken stehen, und macht einen Kopfsprung ins Wasser. Henry ist ein begeisterter Schwimmer. Hier, in der Schwerelosigkeit, kann er seine Überlegungen anstellen, kann klären, wie es in der rabbinischen Tradition heißt: die Gedanken hin und her wenden, abwägen, Mutmaßungen anstellen, Hypothesen und Theorien aufstellen, sie verwerfen oder nutzen, Dinge von allen Seiten beleuchten, so wie es seine großen und berühmten Vorgänger seit vielen Jahrhunderten zu tun pflegten. Das Klären ist einer der Grundpfeiler der jüdischen Denkschule. Aus dieser Überlieferung heraus haben sich die fundamentalen Exegesen und Kommentare zu den Gesetzen und Geboten entwickelt.

Der Rabbi legt sich auf den Rücken, breitet die Arme aus, lässt sich treiben und schaut dabei zu den eingebauten Strahlern in der Decke, die wohl bei etwas gutem Willen einen Davidstern darstellen sollen.

Die Sache mit Frau Axelrath beschäftigt ihn. Sie ist unglücklich. Obwohl sie viel Geld hat. Vielleicht weil sie viel Geld hat. Ihr zweiter Mann hätte sie höchstwahrscheinlich nie geheiratet, wenn sie nicht wohlhabend wäre. Warum ist sie überhaupt eine Ehe mit ihm eingegangen? Sie musste doch damit rechnen, dass ein Mann, der zehn Jahre jünger ist als sie, es auf ihr Geld abgesehen haben könnte. Hat sie es gewusst? Wenn ja, war es ihr gleichgültig? War ihr die Zuneigung dieses Herrn, selbst wenn sie geheuchelt war, so wichtig, dass sie ihre Bedenken beiseitegeschoben hat? Oder hat sie sogar ihr Geld eingesetzt, um sich ein wenig Glück zu erkaufen? Ist das verwerflich, irrational, fatalistisch? Und gibt es eine Ursache für ihr Verhalten? Du weißt, du wirst betrogen, aber ignorierst es. Auschwitz könnte der Schlüssel sein. Die Menschen wussten, dass es Gaskammern gibt und Krematorien und dass sie jeden Tag hätten sterben können, aber sie haben es verdrängt. In seinem Buch Die Untergegangenen und die Geretteten schreibt Primo Levi in beeindruckender Weise über diese Verdrängung und wie sie sich über das Leben der Davongekommenen legt. Aber, denkt der Rabbi weiter, Ruth Axelrath war sechs, als sie nach Auschwitz kam. Was hat sich bei so einem kleinen Kind eingebrannt, dass über siebzig Jahre später das Erlebte zu einer irrationalen Handlung führt? Hoffnung auf ein neues Leben? Eine Gewohnheit, die Vergangenheit auszublenden? Ihr erster Mann, Julius Rosengarten, so heißt es, war kein sonderlich liebenswerter Mensch. Eher ein grobber. Er betrieb ein Pfandhaus im Bahnhofsviertel. Dabei soll er nicht zimperlich gewesen sein. Man sagt ihm nach, dass er geizig war. Und wesentlich älter als seine Frau. Sie diente ihm als das bürgerliche Aushängeschild neben der hübschen Tochter und der Villa im Westend. Dass sich Frau Axelrath nach seinem Tod in einen Hallodri verliebt, liegt auf der Hand. Ein weltgewandter, dynamischer, braun gebrannter Kunsthändler ist das Kontrastprogramm zum bleichen, griesgrämigen, adipösen Ex-Gatten. Da schaut man über charakterliche Unebenheiten schon mal hinweg.

»Dachte ich mir, dass Sie hier sind«, sagt Frau Simon, die plötzlich am Beckenrand steht. Sie trägt einen Hosenanzug, ist barfuß und hält ihre Pumps in der Hand. Sie scheint es zu genießen, den Rabbi anzusehen, wie er jetzt aus dem Wasser kommt und sich in sein Badetuch wickelt.

»Ich wollte etwas mit Ihnen besprechen«, sagt sie. »Ich warte auf Sie in der Cafeteria, okay?«

Der Rabbi schaut ihr nach, wie sie über die feuchten Kacheln zum Ausgang geht. Sie sieht schon verdammt gut aus. Ob sie einen Freund hat?

Chat

Das Zimmer ist dunkel. Es ist kurz vor zehn. Der Rabbi sitzt vor seinem Notebook. Auf dem Bildschirm ist eine schöne rothaarige Frau zu sehen, die streng in die Kamera schaut.

»Nie und nimmer in meinem Leben! Vergiss es!«

Henry versucht seine Freundin zu beruhigen.

»Zoe, please, du kannst es doch wenigstens probieren. Ein halbes Jahr oder so.«

»Ich? In Frankfurt? Unter Nazis? Never ever! In einer Stadt, in der man unentwegt über Stolpersteine stolpert?«

Er lacht, aber Zoe redet weiter. »Wenn ich einen deutschen Zollbeamten sehen muss, kriege ich schon Pickel.«

»Darling«, ruft er, »es war nur eine Frage.«

»Ja. Aber sie war überflüssig. Du solltest mich besser kennen«.

»Es wäre schön, du würdest mich mehr lieben, als du Deutschland hasst.«

»Sehr lustig«, sagt sie und wirft den Kopf nach hinten.

»Warum verteidigst du dieses verschissene Land noch?«

»Es ist meine Heimat.«

»Heimat! Du Verräter! Du bist der gojischste Jude, den ich kenne. Weißt du, warum ich niemals in Deutschland leben werde? In New York I’m Jewish, but in Germany I’m a Jew!« Dann, nach einer kurzen Pause: »Bye. I gotta go!«

»Kannst du nicht für einen Moment mal romantisch sein?«

»Wenn es sein muss«, sagt sie und lächelt dabei. Sie schließt die Augen und formt ihre Lippen zu einem langen Kuss. »Schmatz!«

»Dann werden wir also weiter ein Zoom-Verhältnis haben.«

»Up to you«, meint sie, »du kannst ja wieder nach Amerika kommen.«

Er schaut sie nur an. Sie zuckt mit den Schultern.

»Du musst dich entscheiden. Deutschland oder ich!«

Der Bildschirm wird dunkel.

2

»Jidel mit ’n fidel …«

Henry Silberbaum glaubt, diese Melodie zu träumen, dann schreckt er hoch. Das penetrante Liedchen ist leider deutlich zu hören! Er springt aus dem Bett. Wo ist das Telefon? Schließlich entdeckt er es in seinem Morgenmantel, den er in der Nacht achtlos neben das Bett geworfen hat. Es ist sechs Uhr zweiunddreißig.

»Ja?«, meldet er sich, aber der Anrufer hat bereits aufgelegt. Er sieht die Nummer. Drückt auf Rückruf.

»Ich bin’s. Sag mal, was hast du mich anzurufen mitten in der Nacht?«

Ein Wortschwall ist zu hören, und Henry wird kleinlaut.

»Du hast recht. Lieb von dir. Schönen Tag. Danke, Mom.« Er beendet das Gespräch, setzt sich aufs Bett, lässt sich rückwärts in die Daunen fallen. Stimmt, er hatte seine Mutter gebeten, ihn zu wecken, denn Mütter schlafen eh schlecht und jüdische überhaupt nicht. Aber das war vor Mitternacht, lange bevor er schließlich gegen zwei Uhr über einem Krimi eingenickt ist. Er schließt die Augen und versucht wegzudämmern, wenigstens für ein paar Minuten noch – vergeblich.

Er schleppt sich ins Bad, stellt sich unter die kalte Dusche. Obwohl er nicht wirklich gut gelaunt ist, beginnt er dieses blöde Lied zu singen. Er wird es den ganzen Tag nicht mehr aus dem Kopf bekommen: »Jidel mit’n fidel … das lebn is a spass!«

Nach seinem Morgengebet begibt sich der Rabbi in seine Küche, schmiert Erdnussbutter auf einen Toast und trinkt dazu an seinem Stehtisch einen köstlichen Kaffee aus seiner imposanten italienischen Espressomaschine. Er liebt es, den frisch gemahlenen Kaffee in den schweren Siebträger zu füllen, ihn mit Druck einrasten zu lassen, dann wie ein gelernter Barista den Handhebel nach unten zu bewegen und zu sehen, zu hören und vor allem zu riechen, wie der pechschwarze Extrakt in eine weiße Tasse rinnt und dort eine perfekte, schaumige Schicht bildet. Nach jedem Gebrauch wischt er die glänzende, verchromte Oberfläche ab, bis er sich darin spiegeln kann. Henry Silberbaum richtet sein Haar. Er ist rasiert und auch heute wieder lässig sportlich gekleidet. Polohemd und Cordhose.