11,99 €

Mehr erfahren.

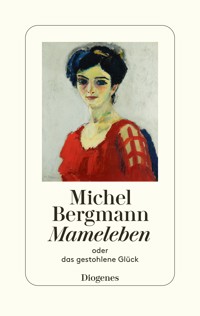

- Herausgeber: Diogenes Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Großartig und nervtötend, liebevoll und erdrückend, aufopfernd, aber auch übergriffig – Michel Bergmann liebt seine Mutter Charlotte und hält sie manchmal nicht aus. Er erzählt in diesem Buch, in dem er nichts und niemanden schont, die Geschichte dieser eigenwilligen, starken Frau: ihre Vertreibung aus Deutschland, der Verlust fast der gesamten Familie, das Glück, ihren künftigen Ehemann wiederzufinden, und dennoch ein Schicksal, bei dem sie allzu oft ganz auf sich allein gestellt ist. »Wir lachen und weinen beim Lesen und beglückwünschen den Autor zu einem grandiosen, unvergesslichen Buch, aus Schmerz und Liebe geschrieben.« Elke Heidenreich / Der Spiegel, Hamburg

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 246

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Michel Bergmann

Mameleben

oder das gestohlene Glück

Diogenes

Für Mara und Ari

Alles in diesem Buch ist wahr – und was nicht ganz wahr ist, stimmt trotzdem.

Mit großem Dank an meine Frau Anke.

In der Totenkammer liegt ein weißes Gesicht,

du kannst es aufheben und heimtragen,

aber besser, du verscharrst es im Elterngrab,

bevor der Winter hereinbricht

und das schöne Lächeln deiner Mutter zuschneit.

Thomas Bernhard

Prolog

Es ist das jüdische fünfte Gebot, das bis heute den fundamentalsten Einfluss auf unsere Psyche hat. Über das Gebot, den anderen nicht zu morden oder ihm nichts wegzunehmen, kommen die Menschen erwiesenermaßen genauso gut hinweg wie darüber, seinen Partner nicht zu betrügen. Selbst Neid und Missgunst sind inzwischen gesellschaftsfähig geworden. Auch Gott zu negieren, ihm sogar die Existenz abzusprechen, fällt relativ leicht.

Aber kein Gebot hat so intensiv die DNA der Menschheit infiziert wie: »Du sollst Vater und Mutter ehren.« Beim vierten christlichen Gebot noch mit dem perfiden Zusatz: »auf dass es dir wohlergehe und du lange lebest auf Erden!«

Hier wird nicht nur, wie bei den Juden, an das Gewissen der Kinder appelliert, sondern auch noch ein Preis ausgesetzt. Wenn du deine Eltern ehrst, wirst du gut und lang leben. Im Umkehrschluss: Wenn nicht, dann wird es dir saumäßig schlecht ergehen, wovon du aber durch Kurzlebigkeit erlöst wirst.

Im Koran heißt es im zweiten Gebot lapidar: »Und der Herr hat bestimmt, dass man die Eltern ehren soll.« So kommt es, dass in muslimischen Gesellschaften die Elternliebe überhöhter ist als anderswo. Hier werden Väter durch Handküsse verehrt und Mütter wie Heilige behandelt.

Eigentlich, so sollte man meinen, bedarf es keines Gebotes, um die Eltern zu ehren. Platon spricht bereits vor über 2300 Jahren davon, dass jeder Mensch auf Erden in sich das Urgute trägt. (Ich nehme jetzt einmal den Führer aus.)

So wie es selbstverständlich sein sollte, dass man keine Frösche aufbläst, Menschen nicht ins Knie schießt oder keine Hasskommentare im Internet verbreitet, sollte es Konsens sein, dass man anderen Lebewesen nicht wehtut. »Was du nicht willst, das man dir tut, das füge keinem anderen zu.«

So spricht die praktische Ethik, Punkt! Mehr bedarf es nicht als des Kant’schen kategorischen Imperativs in der Lightversion.

Aber so ticken wir Menschen nicht. Wir halten uns eher an Regeln, wenn sie von oben kommen, von einer höheren Instanz, von einer göttlichen letztendlich, so hat es zumindest jahrtausendelang funktioniert. Angeblich. So sind Gebote und Gesetze entstanden.

Nur deshalb essen Juden (in der Hitze der Wüste) kein (trichinenhaltiges) Schweinefleisch, fahren am schabbes nicht mit dem Auto zur Synagoge (und wenn ja, parken sie zwei Straßen weiter) oder kochen das Lämmchen nicht in der Milch seiner Mutter (als hätte das je schon einer gemacht).

Warum gibt es kein Gebot, das sagt: »Du sollst deine Kinder lieben«? Vielleicht deshalb, weil es, bis auf gelegentliche Ausnahmen, in der Tier- und Menschenwelt ein instinktives Verhalten ist, seine Nachkommen zu schützen, sie zu versorgen und für eine Weile ganz lieb zu haben.

Und ist es in der Folge nicht selbstverständlich, dass man die Eltern, die sich so altruistisch kümmern und versuchen, uns zu einigermaßen vernünftigen Wesen zu erziehen, nicht auch gegenliebt? Offenbar nicht, denn sonst bedürfte es nicht dieses, speziell in der Psychoanalyse umstrittenen, Gebots!

Dieses Diktum, nach dem du Vater und Mutter ehren sollst, hat für die erste jüdische Generation nach der Schoa und besonders im Nachkriegsdeutschland eine ganz spezielle Qualität.

Denn es handelte sich in diesem Fall um Eltern, die nicht nur Not, Missachtung, Diskriminierung, Pogrome, Verfolgung und Ghettoisierung ertragen mussten, wie viele jüdische Generationen es immer wieder in den Jahrhunderten zuvor erfahren mussten, sondern diese Mütter und Väter haben eine unvorstellbare Hölle durchlebt.

Sie waren, oft selbst noch Jugendliche, der totalen Vernichtung meist durch Glück und Zufall entronnen, während es Millionen anderen, darunter vielen ihrer Verwandten, nicht gelungen war, der Mordmaschine zu entgehen.

Diese »Schuld«, selbst (unverdient) überlebt zu haben, während die anderen (die Besseren) sterben mussten, hat sich tief ins kollektive jüdische Bewusstsein gefräst. Tradiert dadurch wurde ein unausgesprochener Vorwurf an die angeblich undankbare neue Kindergeneration:

Dafür haben wir überlebt, dass du dich uns gegenüber so benimmst! Ich bin selbst sichtbares Opfer dieser jüdischen »Familienpolitik« und mit mir unzählige meiner Generation.

Meine Mutter brachte es in der Folge der Nachkriegsjahre zu einer Virtuosität im Umgang mit diesem Generalvorwurf. Hier ein paar Beispiele:

»Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich lieber nicht überlebt!«

»So, in die Disco willst du? Wir hatten auch Disco im Lager!«

»Für wen habe ich das alles durchgestanden?«

»Da überlebt man, und das ist der Dank!«

»Ich wünsche dir, dass du niemals das durchmachen musst, was ich durchgemacht habe!«

»So, schmeckt dir nicht? Soll ich dir sagen, was wir im Lager hatten?«

»Langweilig ist es hier? Ich kann dir viele nennen, die jetzt gern mit dir tauschen würden.«

Manchmal kam es mir vor, als hätte sie mich nur geboren, um jemanden zu haben, dem sie Vorwürfe machen kann.

Dabei war meine Mutter gleichzeitig eine Weltmeisterin in der Kunst der Nachgiebigkeit. Sie konnte schimpfen und mich bemuttern im selben Augenblick. Sie verfluchte mich, während sie darauf achtete, dass ich warm genug angezogen war, wenn ich nach draußen ging. Sie konnte mir verbieten, meine Freunde zu sehen, und mir das Geld für die Straßenbahn geben. Sie untersagte mir, meine erste Freundin an einem Sonntagnachmittag mit nach Hause zu bringen (schließlich gab es in den Sechzigern noch einen Paragrafen, der Kuppelei unter Strafe stellte!), und stand eine Minute später im Mantel im Flur und rief: »Ich gehe ins Café. Gegen sechs bin ich wieder da und will niemanden hier sehen, ist das klar?«

Sie liebte mich, keine Frage, und wollte mir alles geben, was ihr verwehrt worden war. Doch es war eine fordernde Liebe. Eine verpflichtende Liebe. Eine unerbittliche Liebe. Eine gnadenlose Liebe. Eine toxische Liebe. Und die Ursache für dieses Buch.

Ein uneinsichtiger Mann

November 2001. Ich gehe den kalten, halligen, mäßig beleuchteten Flur entlang. Ein Neonlicht flackert. An manchen Stellen des Fußbodens wellen sich die Linoleumfliesen. Aus der Ferne sind dumpfe Geräusche, erstickte Schreie und heiseres Lachen zu hören, darüber das penetrante Klappern von rustikalem Geschirr und merkwürdig raue Stimmen.

Ich komme an eine Tür, lese das Schild rechts an der Wand, klopfe. War da eine Reaktion? Ich trete ein.

Doktor Miriam Gurfein ist eine hagere, strenge Frau mit Dutt. Ein Raubvogel in einem weißen Kittel. Sie sitzt in dem kargen, unpersönlichen Raum hinter ihrem Schreibtisch und taxiert mich mit ihrem eisigen, emotionsfreien Blick. Die hässliche grünliche Ölfarbe der Wände verbreitet ein ebensolches Licht, das auch das Gesicht der Frau grünlich wirken lässt. Die Möbel scheinen vom Sperrmüll zu kommen. Ich nenne meinen Namen.

Während die Ärztin auf den leeren Stuhl vor sich zeigt und ich mich setze, fragt sie mit einer messerscharfen Stimme, die jegliche Anteilnahme vermissen lässt:

»Sie wissen, warum Ihre Maman bei uns ist, Monsieur?«

Dabei blättert sie beiläufig in einer Krankenakte und hält beim Runterschauen den Bügel ihrer Brille fest. Diese wiederum ist an einem Kettchen befestigt, das sie um den Hals trägt. Vor solchen Frauen sollte man gewarnt sein. Ich glaube einen aggressiven Unterton zu bemerken, bleibe aber gelassen.

»Ja«, antworte ich, »wegen der Tabletten. Der Schlaftabletten. Sie hat zu viele davon genommen. Aus Versehen, wie sie sagt.«

»Aus Versehen? Aus Versehen nimmt man zwanzig Tabletten?«

Die Ärztin beugt sich vor, starrt mich an. »Sind Sie blind, Monsieur? Ihre Mutter hat einen Selbstmordversuch hinter sich. Ihre Mutter hatte vor, sich umzubringen!«

Damit wirft sie angewidert die Krankenakte auf meine Seite des Schreibtisches.

»Voilà! Sie hat sich Schlaftabletten verschreiben lassen und gestern Abend alle genommen, auf einmal. Es ist purer Zufall, dass sie noch am Leben ist. Wenn die Nachbarin nicht nach ihr geschaut hätte …«

Ich scheine blöd zu glotzen, denn sie fährt gleich fort:

»Aber bitte, machen Sie sich nur etwas vor. Das ist typisch. Ich erlebe das jeden Tag. Die Angehörigen sind nicht in der Lage, die Wahrheit zu erkennen. Das wäre ja ein Schuldeingeständnis.«

»Das verstehe ich jetzt nicht«, sage ich mit steigendem Unmut. »Was heißt Schuldeingeständnis? Ich habe mir nichts vorzuwerfen. Meine Mutter hat Depressionen, ich übrigens auch. Und mein Sohn ebenfalls. Eine beliebte Familientradition.«

Sie lächelt noch nicht einmal. Humorlose Menschen sind gefährlich. Und humorlose Jüdinnen lebensgefährlich!

Sie sieht mich an, und ich weiß genau, was sie denkt: Dieser aufgeblasene, arrogante Schnösel! Genau der Typ Großstadtjude, den ich hasse! Sie ist voller Vorurteile, diese kleine, elsässische Provinzpomeranze! Die jüdische Bauernprinzessin, die zwar in Paris studiert hat, aber dann wieder rasch zurückkam in ihr verschissenes Nest, weil da bestimmt ein Ehemann auf sie gewartet hatte, den sie heiratete, es war bestimmt alles arrangiert, sonst hätte sie eh keiner genommen. Gurfein hat sie, welch ein Wunder, mit der polnischen Putzfrau betrogen, und jetzt lebt sie mit ihrer keifenden Mutter zusammen, die ihr jeden Tag Vorwürfe macht. So oder so ähnlich hat es sich abgespielt, da bin ich sicher. Das alles kann ich in ihrem verhärmten Gesicht lesen.

»Monsieur, warum, glauben Sie, ist Ihre Maman depressiv, hm? Haben Sie sich einmal darüber Gedanken gemacht?«

»Selbstverständlich«, sage ich. »Das tägliche Leben hat sie abgelenkt, sie hatte Aufgaben. Aber nun, je älter sie wird, umso länger werden ihre Tage, umso näher kommt die Vergangenheit. Die Kindheit, die Verfolgung, das Lager, die Toten. Die Trauer um das Versäumte. Ihre Krankheit.«

Sie schaut mich schweigend und unerbittlich an.

»Verstehe, Sie glauben, es sei meine Schuld«, füge ich rasch an. »Damit machen Sie es sich aber zu leicht und vergessen, dass –«

»Es ist die Einsamkeit, Monsieur«, fällt mir die Ärztin ins Wort, »Ihre Mutter hat sich heute Mittag bei mir beklagt, wie wenig Sie sich kümmern. Sie melden sich wochenlang nicht bei ihr. Sie interessieren sich nicht für ihr Leben.«

Sie macht eine bewusste Pause und schaut mich feindselig an. »Sie sind ihr einziges Kind, alles, was sie hat. Und Sie verhalten sich leider nicht wie ein jüdischer Sohn sich verhalten sollte seiner alten, kranken Mutter gegenüber!«

Ich atme tief durch, reiße mich zusammen. »Ich lebe in Hamburg und in Südfrankreich, sie lebt in Strasbourg! Ich bin viel unterwegs, beruflich, auch im Ausland.« Meine Säuernis steigert sich.

»Wir telefonieren jeden Sonntag miteinander, ich komme, sooft ich kann. Das ist nicht leicht für mich. Sie wohnt nicht gerade um die Ecke. Ich habe ihr schon vor Jahren angeboten, zu uns zu ziehen. Aber sie will es nicht. Einen alten Baum verpflanzt man nicht, sagt sie immer.«

»Dann hätten Sie sich durchsetzen sollen. Vermutlich hat sie das auch erwartet. Auch gegen Ihre Frau!«

»Was hat das bitte schön mit meiner Frau zu tun?«

»Ihre Frau lehnt Ihre Mutter ab.«

»Lächerlich, es war sogar die Idee meiner Frau, dass meine Mutter umziehen sollte, damit wir näher beieinander sind.«

»Das hat mir Ihre Maman anders erzählt.«

»Sie müssen nicht alles glauben, was sie sagt. Es ist eher umgekehrt. Meine Frau ist allerdings loyal mir gegenüber, und sie erkennt, wie sehr ich unter meiner Mutter und ihren Manipulationen leide. Sie ist die Ursache für viele meiner Macken. Und meine Mutter ist eifersüchtig auf meine Frau. Wenn meine Frau nicht wäre, so stellt sie sich vor, könnten wir zusammenleben.«

Sie schaut mich emotionslos an.

»Mein Vater ist früh gestorben«, spreche ich weiter. »Deshalb hat sie mich auch zu ihrem Partner gemacht. Mal unreifes Kind, mal vertrauter Freund, mal Ratgeber. Ich war total überfordert. Das werden Sie wohl alles kennen, als Psychologin.«

»Sie werfen ihr vor, dass sie nicht die Mutter war, die Sie sich erhofften. Und deshalb rächen Sie sich jetzt an ihr«, bestimmt Frau Dr. Gurfein. Sie setzt ein abfälliges Lächeln auf und fügt hinzu: »Der alte Reflex.«

»Reflex! Rächen! Quatsch! Aber meine Frau ist für meine Mutter eine Konkurrentin. Und meine Frau leidet, weil ich mich nicht wehren kann gegen sie. Egal was meine Mutter tut, ich halte sie in gewisser Weise für unantastbar. Das fünfte Gebot, wenn Sie verstehen. Eine Art Mutterschutz. Sakrosankt. Eigentlich gehöre ich hierher in Ihre Klinik!«

Sie lächelt selbstverständlich nicht bei meiner launigen Bemerkung. Ich spreche weiter: »Okay, noch etwas: Meine Mutter hat eine Gabe, beleidigende, unverschämte, ja infame Dinge zu sagen und dabei naiv und hilflos zu klingen und einen anzuschauen wie ein Robbenbaby. Meine Mutter glaubt, die ganze Welt sei ihr etwas schuldig.«

Die Ärztin sieht mich nur an.

»Und was die Einsamkeit betrifft, meine Mutter hat übrigens keine Freundinnen oder das, was man darunter versteht, denn sie ist davon überzeugt, Freundschaft sei eine Bringschuld. So ist die Faktenlage, Madame.«

»Verzeihen Sie, aber Ihre Maman war vor ein paar Stunden fast tot, und Sie sitzen hier und haben nicht Besseres zu tun, als über sie herzuziehen? Sie sollten sich schämen.«

Jetzt, als die Ärztin wieder nach der Krankenakte greift, nehme ich Fahrt auf.

»Sie kennen meine Mutter zwanzig Stunden, davon war sie zehn im Koma! Sie kennen mich nicht, Sie wissen nichts von unserem Verhältnis und erlauben sich ein Urteil? Sie haben mich gerufen, um mir was über den Zustand meiner Mutter zu sagen, und beschimpfen mich stattdessen! Und fallen auch noch über meine Frau her. Und das nur, weil meine verwirrte Mutter, die an Schläuchen hängt, in ihrem Zustand irgendetwas Unhaltbares vor sich hin brabbelt. Sie würde alles behaupten oder zugeben oder unterstellen. Und Sie merken das nicht einmal? Weil Sie es nicht merken wollen. Weil Sie ein schiefes Bild haben, dass Sie behalten möchten. Eine schöne Psychologin sind Sie!«

»Sind Sie jetzt fertig?« Die Ärztin sieht mich angriffslustig an. »Wissen Sie, was symptomatisch ist? Sie haben sich bisher nicht einmal nach dem Gesundheitszustand Ihrer Mutter erkundigt!«

»Ich hatte keine Gelegenheit, liebe Frau Doktor! Sie sind ja gleich wie eine Furie über mich hergefallen und haben mir den Selbstmordversuch vorgeworfen! Schon vergessen?«

»Monsieur, Sie haben ja noch nicht einmal gemerkt, dass Ihre Mutter selbstmordgefährdet ist. Macht Sie das nicht nachdenklich?«

»Gute Frau, wenn man es vorher merken würde, wären Sie arbeitslos! Jeden Tag werden hier Menschen eingeliefert, die sich umbringen wollten. Ich finde es schon ziemlich befremdlich, die Angehörigen pauschal dafür verantwortlich zu machen.«

»Monsieur, je vous en prie, es gibt untrügliche Signale, aber Sie –«

»Ich wohne nicht hier, verdammt! Ich komme drei- bis viermal im Jahr zu meiner Mutter.«

»Genau das ist es doch!«

»Tatsächlich? Wenn ich fünfmal kommen würde, hätte sie keine Schlaftabletten genommen? Wollten Sie das sagen?«

»Lassen Sie uns das beenden. Sie sind ein uneinsichtiger Mann, der sofort laut wird, wenn er sich angegriffen fühlt. Ihre Mutter hat Sie genau so beschrieben.«

Die Spanische Grippe

Der 14. März 1916 ist ein Dienstag. Als Charlotte, meine Mutter, geboren wird, ist ihr Vater im Krieg. Allerdings nicht an der Front, sondern hinter den Linien. Er ist für den Nachschub zuständig, für die Lebensmittelversorgung der Truppe in Frankreich. Heinrich Meinstein, der »Heiner«, ist ein guter Soldat, ein braver Deutscher, kaisertreu. Dass er Jude ist, fällt nicht ins Gewicht. Er ist ein Kamerad wie jeder andere. Er ist beliebt, ein guter Kartenspieler, trinkfest. Ein kräftiger, lebenslustiger Kerl.

Nach ein paar Monaten bekommt er Heimaturlaub und sieht seine kleine Tochter zu Hause in Zirndorf zum ersten Mal. Liebevoll hält er sie im Arm. Ein süßes Mädchen mit schwarzen Haaren und dunklen Knopfaugen, das neugierig zu dem fremden Mann mit dem Schnauzer in der feldgrauen Uniform aufschauen. Die Mutter ist seit der Geburt des Kindes schwach, die Lebensmittel sind rationiert. Die älteren zwei Geschwister helfen bei der Versorgung der neugeborenen kleinen Schwester.

Zweieinhalb Jahre später ist der Krieg vorbei. Kurz vor Lottes drittem Geburtstag stirbt ihre Mutter an der Spanischen Grippe. Die Entbehrungen waren zu groß, sie hat keine Kraft mehr.

Diese mörderische Grippe, die ab 1918 durch eine Mutation des Influenzavirus verursacht wird, breitet sich unaufhaltsam auf dem europäischen Kontinent aus. Angeblich beträgt die Zahl der Todesopfer über dreißig Millionen, mehr, als dem Ersten Weltkrieg zum Opfer gefallen sind. Damit ist die Auswirkung dieser Pandemie ohne Übertreibung mit der Pest von 1348 vergleichbar, die damals mehr als ein Drittel der Bevölkerung dahingerafft hat.

Eine Besonderheit der Spanischen Grippe ist es, dass ihr vor allem jüngere Menschen erliegen, während Influenzaviren ansonsten eher die Alten gefährden.

Wie unter Juden üblich, speziell auf dem Land, sucht man für den trauernden Witwer rasch eine neue Frau, die auch den Kindern eine gute Mutter sein kann. Hedy Rieser ist diese ideale Person, eine kluge junge Frau aus der Nachbargemeinde Fürth, aus gutem Hause, dazu Cousine des berühmten Schriftstellers Jakob Wassermann. Sie wird Lotte und ihren Geschwistern eine herzensgute Mutter sein und die liebende Ehefrau von Heinrich.

Sie wird an seiner Seite bleiben, bis beide gemeinsam im Dezember 1941 nach einer endlosen Fahrt in einem überfüllten Viehwaggon bei ihrer Ankunft in Riga vom SS-Einsatzkommando III erschossen werden. Heinrich Meinstein trägt demonstrativ das Eiserne Kreuz aus dem Ersten Krieg an seiner Brust.

Noch aber ist das Leben voller Hoffnung. Die Zwanzigerjahre bringen nicht nur Eheglück, sondern auch wirtschaftlichen Erfolg. Die Familie gehört zu den wohlhabenden der Gemeinde. Lotte wächst als ein freies, wildes Mädchen auf, das mit den Jungen rauft, Fußball spielt und sich auf der nahen Burgruine herumtreibt, wo die Kinder ›Wallenstein gegen Gustav Adolf‹ spielen. Die ›Alte Veste‹, die Anhöhe rund um die Burg, ist im Dreißigjährigen Krieg Schauplatz einer Schlacht zwischen den kaisertreuen Truppen unter Wallenstein und den schwedischen Truppen unter König Gustav Adolf. Nach zwei Tagen schweren Gefechts und Tausenden von Toten auf beiden Seiten wird die Schlacht durch die Schweden abgebrochen. Die Kinder spielen nicht nur die Schlacht nach, sie bringen sie ordentlich zu Ende: mit Wallenstein, dargestellt von meiner Mutter, als Sieger, keine Frage.

Lotte ist ein Siegertyp. Sie ist kaum zu bändigen. Ihre Erfüllung findet sie in einer Amateur-Theatertruppe, wo sie oft die Hauptrollen ergattert. Mal als Kleopatra, einmal sogar als Jungfrau Maria in einem Weihnachtsstück und immer wieder als ihr Idol, der Star aus dem Blauen Engel, Marlene Dietrich.

Obgleich man das Judentum pflegt, die Feiertage und den Schabbat hält und die Kinder die jüdische Sonntagsschule besuchen, versteht sich Heinrich Meinstein als deutscher Liberaler, der seinen Kindern nur die beste Ausbildung zukommen lassen will. Daher ist es für ihn selbstverständlich, dass die Söhne das hiesige humanistische Gymnasium besuchen, die Töchter die damals anerkannteste Mädchenschule.

Gegründet in Anlehnung an das Original von Mary Ward entwickelte sich das Bildungsinstitut für Mädchen so rasch, dass ab 1924 das Mädchenlyzeum am Institut der Englischen Fräulein in Nürnberg das erste katholische Mädchenlyzeum Frankens wird und es eine Auszeichnung ist, an dieser renommierten Schule aufgenommen zu werden. Katholisch zu sein ist keine Bedingung, es gibt viele jüdische Familien, die ihre Töchter dort hinschicken. Die Anzahl der jüdischen Schülerinnen beträgt im Jahr 1933 über zweihundert.

Doch die Schule ist den Nationalsozialisten ein Dorn im Auge, und so wird sie bereits im zweiten Halbjahr nach der Machtergreifung geschlossen. Nichtjüdische Schülerinnen können ihre Abiturprüfungen in anderen Instituten ablegen, den jüdischen bleibt das verwehrt. Lotte muss ihren Traum, Kinderärztin zu werden, aufgeben.

Von der Heimat verraten

Charlotte ist siebzehn. Sie steht neben dem Sportplatz und starrt auf ihre Freundinnen, die Völkerball spielen. Im Hintergrund flattert eine Hakenkreuzfahne.

»Mir dürfen fei nimmer mit dir spielen«, haben sie ihr vor ein paar Minuten nicht unfreundlich klargemacht, »weilst a Jüdin bist!«

Das Mädchen ist verwirrt. Was soll das heißen? Was ist mit der Theatergruppe? Darf sie da auch nicht mehr hin? Ausgerechnet sie, der »Star« der Truppe? Seit sie denken kann, lebt sie in diesem Ort, geht hier zur Schule, hat ihre Freundinnen, die Margot und die Traudel. Zirndorf ist ihre Heimat. Hier ist sie geboren. Seit Generationen lebt ihre Familie hier. Man geht zum Kegeln, ist im Schützenverein. Hedy, die Stiefmutter, gibt nachmittags Nachhilfeunterricht im katholischen Waisenhaus.

Der Vater, der »Heiner«, der »Viehjud«, ist ein angesehener Bürger, war bis vor Kurzem als Schatzmeister im Gemeinderat. Hat das Eiserne Kreuz, war Offizier im Krieg, wurde bei Verdun verletzt, fürs Vaterland.

Tante Rosel hat eine persönliche Auszeichnung vom Kaiser. Sie war Frontschwester. Jetzt, wo die Nazis das Sagen haben, gilt das mit einem Mal nichts mehr? Wo sind die Freunde vom Stammtisch geblieben?

»Juden sind hier unerwünscht«, hat der Wirt gesagt.

Wenn der Vater das schon nicht begreift, wie soll es seine Tochter verstehen? Am Abend kommt der Ludwig nach Hause, der älteste Bruder. Er ist zusammengeschlagen worden von der SA.

Die Erklärung, wie es dazu gekommen war, übermittelt mir ein befreundeter Historiker achtundachtzig Jahre später:

Ein gut dokumentierter Vorfall, der die beginnende Entrechtung der jüdischen Bürger zeigt, ereignete sich in den letzten Apriltagen 1933. Vorausgegangen war ein auf dem Land durchaus übliches Geschehen. Der Schmied und Landwirt Kaspar Reiss aus Burggrafenhof hatte vom Zirndorfer Viehhändler Heinrich Meinstein 1931 für 365 Reichsmark auf Kredit eine Kuh gekauft, allerdings in den folgenden beiden Jahren nur zwei Raten zu je 120 Mark abbezahlt. Meinstein klagte auf Herausgabe der Kuh, gewann den Rechtsstreit und verkaufte das Tier darauf für 215 Reichsmark an den Landwirt Wassner in Stinzendorf.

Am 28. April 1933 kamen SA-Männer zu Meinstein, um ihn in Schutzhaft zu nehmen, obwohl sie in keiner Weise dazu berechtigt waren. Schutzhaft musste zu dieser Zeit vom zuständigen Bezirksamt angeordnet und von der Gendarmerie durchgeführt werden. Die Tochter des Viehhändlers, Sophie Meinstein, ging daher zur örtlichen Polizeistation und erreichte, dass NSDAP-Ortsgruppenführer Eichner den SA-Leuten Einhalt gebot. Die SA-Männer ergriffen darauf den zwanzigjährigen Sohn Ludwig Meinstein und verschleppten ihn auf einem Motorradgespann. Trotz der Schreie des jungen Mannes griff die Polizei nicht ein. In einem Raum im Fürther Rathaus wurde Meinstein physisch und psychisch misshandelt, sodass er einen Nervenzusammenbruch erlitt. ›Mein Sohn mußte einen Revers unterschreiben, daß er von dem Vorfall niemanden etwas sage, daß er eine bestimmte Summe (240 M. und 90 M.) aus einem Viehverkauf an den Landwirt und Milchhändler Reiss in Burggrafenhof zurückzahle und daß er schleunigst Zirndorf verlasse‹, gab Heinrich Meinstein vor dem Bezirksamt Fürth zu Protokoll. Gegen Kaspar Reiss und seinen Sohn Konrad wurde Strafanzeige gestellt, die jedoch im Sande verlief. (Auszug aus dem Buch »Mehr als Steine«, Synagogen-Gedenkband Bayern, Band II Mittelfranken, Kunstverlag Josef Fink, 2010)

Heinrich Meinstein verschließt, so wie die meisten deutschen Juden, die Augen. »Das geht vorbei«, sagt er, »die meinen nicht uns. Die meinen die Ostjuden. Die Kaftanjuden. Die sind ihnen halt ein Dorn im Auge.«

Onkel Jakob ist ein berühmter Schriftsteller. Doch seine Bücher sind verboten und verbrannt worden. Er fährt mit seinem schicken Adler-Cabriolet vor und nimmt die junge Charlotte mit nach Laupheim, wo er einen Freund aus Amerika erwartet, Carl Laemmle. Der kommt jedes Jahr rüber in die alte Heimat, die er als junger Mann verlassen hat.

Dieser Carl Laemmle ist inzwischen ein berühmter Filmproduzent, besitzt die Universal-Studios. Hat Filme wie Dracula oder Frankenstein produziert. Aber auch Im Westen nichts Neues, was den Nazis gar nicht gefallen hat. Den haben sie sofort verboten, als sie an die Macht gekommen sind. Der Mann aus Amerika schaut das hübsche Mädchen lang an. »Ha, Lotte, bist du groß geworden, und schön bist du auch. Komm halt rüber zu mir nach Hollywood.«

Das Mädchen lacht.

»Ich in Hollywood, was soll ich denn da?«

»Was willst du hier«, fragt der Mann, »hier hast du doch keine Zukunft.«

»Dann kommt sie zu uns nach Österreich«, sagt Onkel Jakob und legt seinen Arm um Charlottes Schulter. Sie lächelt ihn an, den schönen, eleganten Mann mit dem dunklen Schnauzer. Sie ist so stolz auf den berühmten Onkel. Aber ein halbes Jahr später ist er tot, der Jakob Wassermann. Und irgendwann sind die Nazis auch in Altaussee und schänden sein Grab. Da lebt Charlotte bereits in Paris.

Sie haben ihr das Gymnasium verboten. Ein halbes Jahr vor dem Abitur. Deshalb ist sie Ende dreiunddreißig fortgegangen aus ihrer Heimatstadt, die sie nie mehr wiedersehen wird.

Dann kommt der 9. November 1938, und neun Jahre später wird eine Frau Maria Gönninger folgende Aussage vor den US-Behörden machen:

Es war in der Kristallnacht und ich sah, wie Herr und Frau Meinstein ihre eigenen Möbel zum Fenster Fürther Str.13 hinauswerfen mussten. Ich glaubte erst, die beiden seien verrückt geworden. Dann wurde alles auf einen Leiterwagen getan, drum herum SA-Männer und sie mussten alles in die Synagoge bringen. Von allen Seiten kamen die Juden von Zirndorf und taten das gleiche. Nun mussten sich sämtliche Juden in der Nähe aufstellen und die Synagoge wurde angesteckt und brannte ab. Dann brachte die SA in einem Stall von dem Herrn Meinstein, der außerhalb lag, sämtliche Leute unter. Dort waren dieselben einige Tage eingesperrt, dann ließ man sie laufen, so wie sie waren, ohne Hab und Gut, notdürftig bekleidet. Ich hörte dann, dass die Meinsteins sich an die Mutter, Frau Rieser, gewandt haben. Seit 1933 ging es den Meinsteins schon sehr schlecht. Oft erzählte mit Herr Meinstein, mit dem ich per Du war, denn ich war schon angestellt bei seinem Vater, ich kenne also die Familie schon 60 Jahre, denn wenn Herr Meinstein in dieser Zeit einmal bei einem Schuldner sein Geld wollte, bekam er zur Antwort: ›Jud, wenn du dein Geld willst, treffen wir uns im Braunen Haus!‹

Dies alles und noch viel mehr könnte ich über das Elend der Familie Meinstein aussagen, aber das Herz tut mir weh, wenn ich nur daran denke, denn ich bin jetzt über 80 Jahre und war doch mein ganzes Leben mit der Familie zusammen.

Fünfzig Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs hat auch Zirndorf wie viele deutsche Gemeinden ihre ehemaligen jüdischen Mitbürger wiederentdeckt, aus aller Welt eingeladen und um Vergebung gebeten, aber Charlotte wollte das nicht. Bis auf eine Schwester, einen Bruder und ihre Cousine Thea ist die gesamte Familie ermordet worden.

Vor ein paar Jahren, meine Mutter war bereits gestorben, fahre ich mit meiner Frau nach Zirndorf, um mir die Heimatstadt meiner Mutter anzusehen. Ich tue dies mit einem schlechten Gewissen, denn meine Mutter wäre sicher nicht begeistert von der Idee. Aber da sie nie willens war, nach Zirndorf zurückzukehren und mir die Schauplätze ihrer Kindheit und Jugend zu zeigen, mache ich mich selbst auf den Weg. Aus schriftstellerischer Neugier und aus Sentimentalität.

Ich hatte vorab lediglich eine »Geschichtswerkstatt« informiert, um das Wohnhaus der Familie, die Synagoge und die Schule meiner Mutter zu finden. Das war ein Fehler.

Wir werden empfangen wie Charles und Camilla! Im Rathaus der Stadt lässt es sich der freundliche Bürgermeister nicht nehmen, uns im Namen aller Bürgerinnen und Bürger willkommen zu heißen.

Bei warmem Sekt und eiligst herbeibefohlenen Schnittchen, mit allerlei chaseresch belegt, wie meine Mutter gesagt hätte, werden Reden gehalten und dabei auf die fruchtbare Symbiose zwischen jüdischen und christlichen Bürgern verwiesen, die durch die bösen, bösen Nazis zerstört wurde.

Gerade die Familie meiner Mutter war es, die über Generationen hinweg immer wohltätig war und sich eingesetzt hat für die Ärmsten der Gesellschaft, egal, welcher Konfession sie auch angehörten. Das wird ausgiebig gewürdigt. Wir lassen all diese Lobhudeleien über uns ergehen, bis schließlich der Bürgermeister die Worte findet, die meine Mutter zur Weißglut gebracht hätten:

»Seien Sie dafür bedankt, dass Sie den Bürgern der Stadt Zirndorf die Hand zur Versöhnung reichen!«

»Nein, mein Herr«, würde meine Mutter gesagt haben, »das tue ich nicht, und das kann ich nicht. Ich habe mich nicht mit Ihnen zu versöhnen. Vergeben können nur die Toten!«

So ähnlich, wesentlich diplomatischer allerdings, fällt meine Antwort aus.

Als ich den Bürgermeister zur Seite nehme und nach Dokumenten und Akten von damals frage, wird er schmallippig. Die Amerikaner hätten, als sie die Stadt besetzten, alle Akten aus dem Fenster geworfen und vernichtet. So habe man ihm berichtet. Diese bescheuerten Amis! Werfen Naziakten aus dem Fenster. In einer Stadt vor den Toren von Nürnberg! Ich zwinkere dem Bürgermeister ungläubig zu.

Müßig zu erwähnen, dass wir das Elternhaus meiner Mutter nicht besichtigen dürfen, weil die jetzige Eigentümerin darauf besteht, dass sie uns nicht einlassen muss. Ich versuche in den Hof zu schauen, von dem meine Mutter mir erzählt hat. Hier hat sie mit dem Seppel gespielt, dem großen, gemütlichen Hund, hier wurde die Wäsche gewaschen und zum Trocknen aufgehängt. Und war gleich wieder schmutzig, weil die ungezogenen Kinder Fußball spielten.

Ebenso wenig bekommen wir Zutritt zur ehemaligen Synagoge, in der vieles noch erhalten sein soll. Offenbar ist sie jetzt eine physiotherapeutische Praxis mit mikwe.

Im Museum der Stadt gibt es eine »Jüdische Abteilung«, wo Kultgegenstände und weitere Preziosen aus dem reichen jüdischen Leben der Gemeinde zu besichtigen sind. Viele der Ausstellungsstücke sind vermutlich von meiner Familie »gespendet« oder aus »unbekanntem Besitz«.

Und dann gibt es noch die nette Frau Lederer, die mit Mann und Kind im ehemaligen Haus meines Urgroßvaters lebt. Ein imposantes Anwesen, stilvoll restauriert. Einige Möbel stammten noch von ihm, wie sie mir aufgekratzt erklärt! Ja, sie besitze auch noch das Original der Schenkungsurkunde meines Urgroßvaters an meinen Großonkel Isaak Meinstein. Von 1892.

Ich halte das alte Dokument gerührt in den Händen und bitte um eine Kopie. Sie sagt es zu, die Kopie kommt nie.

Denn als wir im Hof meines Urgroßvaters unter einer eindrucksvollen Kastanie sitzen, Laugenbrezen essen und selbstgemachten Obstwein trinken, nähert sich der dreizehnjährige Sohn der Familie und fragt seine Mutter: »Mutti, nimmt der Mann uns jetzt das Haus weg?«

»Allmächt!«

Frau Lederer wirkt geschockt.

Eine Stille, die wehtut, legt sich über uns. Herr Lederer hüstelt, die Gattin ist verlegen, bis ich sage:

»Nein, ich nehme euch das Haus nicht weg. Deine Eltern haben es rechtmäßig erworben und liebevoll hergerichtet, aber die Leute, denen es vorher gehört hatte, die haben Unrecht getan. Doch das ist lang vorbei.«

Als wir die Stadt verlassen, ist meine Sentimentalität verbitterter Wut gewichen. Wie recht hatte meine kluge Mama, diese Stadt nie mehr betreten zu wollen. Mach Schabbes davon, hätte sie gesagt. Oder »das hat keinen sittlichen Nährwert«! Ihr Lieblingsspruch.

Im Exil

P