Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

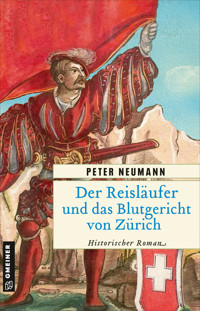

- Herausgeber: Gmeiner-Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Ende 1515. Zürich ist in Aufruhr. Wütende Untertanen vom Land stürmen die Stadt und bedrohen die Obrigkeit. Sie fordern einen Prozess gegen die Schuldigen für die Niederlage bei Marignano, die Tausende Eidgenossen das Leben gekostet hat. Mitten im Tumult ist der junge Reisläufer Samuel. Statt reicher Beute aus Italien bleiben ihm nur die Erinnerungen an die Schrecken des Krieges und die Bestechlichkeit manch hoher Herren aus Zürich. Er steht als Zeuge vor Gericht und gerät in eine Intrige der Mächtigen. Bald kämpft er erneut um sein Leben …

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 340

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Peter Neumann

Der Reisläufer und das Blutgericht von Zürich

Historischer Roman

Impressum

Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG (»Text und Data Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.

Bei Fragen zur Produktsicherheit gemäß der Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) wenden Sie sich bitte an den Verlag.

Alle Seitenangaben in diesem Buch beziehen sich auf die Seitenzahlen der gedruckten Ausgabe.

Immer informiert

Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie

regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.

Gefällt mir!

Facebook: @Gmeiner.Verlag

Instagram: @gmeinerverlag

Besuchen Sie uns im Internet:

www.gmeiner-verlag.de

© 2025 – Gmeiner-Verlag GmbH

Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch

Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0

Alle Rechte vorbehalten

Lektorat: Daniel Abt

Satz/E-Book: Mirjam Hecht

Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart

unter Verwendung eines Bildes von: © https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wapen_1545_Weisenburg_(Wei%C3%9Fenburg_im_Elsass,_Wissembourg)_koloriert.png;; https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schweiz_1863_Wappen.jpg

ISBN 978-3-7349-3154-3

Widmung

Für Nina und Laura

Zitat

»Der Krieg ist aller Dinge Vater.« (Heraklit)

»Die Lebenskraft des Krieges ist: unendlich viel Geld.« (Francis Bacon)

I Graf – Bellinzona, August 1521

Über den Schwalbenschwanzzinnen des Castelgrande erleuchten Blitze den düsteren Morgenhimmel. Das heftige Gewitter, das schon am Vorabend erwartet worden war, hat sich erst in der Frühe entladen und ihn aus dem Schlaf gerissen. Er sitzt auf einer Holzpritsche im Verlies der Burg und beobachtet das Schauspiel des fernen Wetterleuchtens. Wieder einmal verstellen ihm Gitterstäbe die Sicht, ihm, Urs Graf, geboren vor sechsunddreißig Jahren in Solothurn, Goldschmied, Kupferstecher, Glasmaler, Zeichner und Reisläufer. Manche nennen ihn dazu einen aufbrausenden Säufer und Haudegen.

Auf seiner Jacke mit den weit ausladenden Ärmeln prangt das Schweizerkreuz. Seinen mit Straußenfedern reich geschmückten Hut hat er neben sich gelegt. Die Waffen haben sie ihm abgenommen, auch den Katzbalger eines erschlagenen Landsknechts. Er ist sich sicher, dass er das erbeutete Schwert nie mehr zu Gesicht bekommen wird. Wenigstens haben sie ihm seinen Leinenbeutel mit dem Skizzenheft, ein paar ineinander gerollten Papierbögen, Feder, Tintenfässchen, Silber- und Kohlestift gelassen. Als Meister seines Fachs und langjähriger Stubenmeister der Zunft »zu Hausgenossen« in Basel genießt er noch einigen Respekt, und das trotz seiner Unbeherrschtheit, die ihn hierhergebracht hat. Er wird in den fünf, sechs Tagen, die er im Kerker hocken muss, die Langeweile mit den Malutensilien etwas abmildern können.

Graf klaubt einen Kohlestift aus der Leinentasche, blättert in seinem Skizzenheft und beginnt zu zeichnen. Ein dreibeiniger Holzschemel dient ihm als Unterlage, er gehört zum kargen Inventar der Zelle. Der Stift gleitet schnell und präzise über das weißgrau grundierte Papier. Grafs Finger sind eigentümlich schlank, auffallend filigran. Sie stehen im Kontrast zu seiner imponierenden Statur, den breiten Schultern, dem wilden Bart und der Narbe über der rechten Augenbraue. Die blaugrünen Augen folgen den sensiblen Händen, sie wirken hell, konzentriert, ja sanft.

Die feinen Striche erschaffen einen Krieger, auf dessen Gesicht ein Schatten liegt. Er ist mit Schweizerdolch und Lanze bewaffnet. Sein Körper ist angespannt, der linke Arm emporgereckt. Es ist kein Gruß, sondern vielmehr ein Ausdruck wilder Entschlossenheit, eine Aufforderung zum Kampf. Die Erfahrung auf dem Schlachtfeld zeigt sich an der zerschlissenen Hose und am nackten Bein des Burschen. An seinem rechten Fuß fehlt der Schuh. Das Kriegsglück und seine Launen sind Motive, die Graf immer wieder fesseln.

Beim Zeichnen denkt er an Samuel Alder, den jungen Draufgänger vom Zürichsee, dem er vor sechs Jahren genau hier, an diesem unwirtlichen Ort, begegnet ist. Damals hatte – nicht zum ersten Mal – ein Raufhandel Graf ins Gefängnis gebracht. Es war eine Sache um Spielschulden gewesen, die sich nur mit Fäusten und dem gebrochenen Kiefer des Kontrahenten hatte regeln lassen. Genugtuung zum Preis von einigen Tagen und Nächten in diesem stinkigen, von Ratten verseuchten Loch. Einen passenderen Ort hätte sich das Schicksal nicht aussuchen können, um ihn mit Samuel, dem Sohn eines Rebbauern aus Küsnacht, zusammenzuführen. Nun, schicksalhaft war ihre Begegnung nicht. Zweifellos hätte Samuels Los ohne die Begegnung denselben Lauf genommen. Graf selbst sah sich mehr als Zeugen denn als Teil von Samuels Bestimmung. Doch was dem Jungen widerfuhr, grub sich über die Jahre tiefer in seine Seele, als er sich eingestehen wollte. Konsequenzen, die sein eigenes Leben in eine andere Richtung hätten lenken können, wollte er allerdings nicht daraus ziehen. Wie sonst wäre zu erklären, dass er erneut in diesem Kerker sitzt, zwar durchaus geachtet, bewundert gar, doch auch bekannt für seinen liederlichen Lebenswandel, sein unberechenbares Temperament und seine zügellose Gewaltbereitschaft? Dennoch lässt ihn die Lebensgeschichte des jungen Reisläufers nicht kalt, in die er so tief wie kaum ein anderer Einblick erhielt. Die Erinnerungen an Samuel treiben ihn, den abgebrühten Krieger, bisweilen um, verdüstern seine Gedanken und stören seinen Schlaf …

Bild_1

II Castelgrande – Bellinzona, Ende Juni 1515

Schon von Weitem sind die drei Burgen von Bellinzona zu erkennen. Samuel Alder nimmt seine Hellebarde von der Schulter und blickt erwartungsvoll in die Ferne. Seine Gefährten Niklaus Härtli und Ruedi Horner tun es ihm gleich, und auch Dora, das schmale, drahtige Mädchen an ihrer Seite, legt das Reisebündel auf den Boden und atmet erleichtert auf. Die Türme der mächtigen Talsperre erscheinen den vier Jugendlichen als letztes Hindernis auf dem Weg in ein neues Leben voller Abenteuer. Hinter den Mauern erwartet sie eine Welt, die sie nicht kennen und um die sich wilde Geschichten von fremdartigem Zauber ranken. Allein die italienischen Namen, die die lombardischen Erbauer den Burgen einst gaben, wecken lebhafte Bilder: Castelgrande, Castello Montebello und Castello di Sasso Corbaro. Wie langweilig tönen dagegen Uri, Schwyz und Unterwalden, wie die Festungen seit der Übernahme durch die Eidgenossen heißen.

Die Bollwerke, die die Herzöge von Mailand einst gegen die Vorstöße der streitbaren Urner von jenseits der Alpen errichten ließen, sind den Innerschweizern vor ein paar Jahrzehnten kampflos in die Hände gefallen. Die einheimische Bevölkerung hatte es vorgezogen, sich unter den Schutz der Eidgenossen zu stellen. Das war den Bellinzonesi am Ende lieber, als unter den schwankenden Mailändern in Ungewissheit zu leben oder sich von den Franzosen erobern zu lassen.

Beim Betrachten der Burgen verspürt Samuel eine verworrene Mischung gegensätzlicher Gefühle, der Anblick ist erregend und beklemmend zugleich. Freudige Erwartung und Zuversicht paaren sich mit innerer Anspannung, mit der Furcht vor dem Ungewissen, vor Gewalt, Krieg und Tod. Doch am Ende siegt die Hoffnung. Der Abschied von der Heimat, der lange Marsch über die Alpen, all die Entbehrungen bis hierher, sie dürfen nicht umsonst gewesen sein …

Samuel ist vor drei Wochen mit seinen zwei Freunden auf eigene Faust von Küsnacht gen Süden aufgebrochen. Die drei sind gemeinsam am Zürichsee aufgewachsen. Als Söhne einfacher Bauern haben sie sich zu Hause lange genug von den städtischen Gutsherren und deren Schergen drangsalieren lassen. Nun wollen sie ihr Glück als Reisläufer in Italien versuchen.

Seit ihrem Aufbruch werden die wagemutigen Jünglinge von Dora begleitet. Getauft wurde das Mädchen mit den hellen, klaren Augen auf den Namen Dorothea Hug, das muss gut fünfzehn Jahre her sein. Sie wuchs nach dem frühen Tod ihrer Mutter in der Obhut der Johanniter in Küsnacht auf. Der Vater blieb unbekannt, ein Gaukler, wird gemunkelt, einer jener fremden Leute also, die aus dem Nichts im Dorf auftauchen, mit ihren Kunststücken und Geschichten etwas Farbe in das Leben der einfachen Menschen bringen und zwei, drei Tage später nach irgendwo weiterziehen.

Samuel ist froh. In einer halben Stunde werden sie die Festungsstadt am Rande der Magadinoebene erreicht haben, ein wichtiges Zwischenziel nach anstrengenden Tagen. Vor allem die letzte Etappe hat an ihren Kräften gezehrt. Hinter Biasca war das Gelände mit jedem Schritt unwegsamer geworden. Nach der großen Flutkatastrophe im Mai, die die Einheimischen in ihren Berichten die Buzza di Biasca nennen und die ganz Bellinzona überflutete, sind die Schäden noch immer unübersehbar. Teile der Murata, der imposanten Stadtmauer, wurden weggeschwemmt und sind mit Holzpalisaden notdürftig ausgebessert. Besonders schwer wiegt, dass die Torretta, die einzige Brücke über den Ticino, ebenfalls von den Fluten davongerissen wurde. Zumindest der Zugang zur Stadt ist mittlerweile freigeräumt.

Ob sich Hans, sein fünf Jahre älterer Bruder, noch immer in Bellinzona befindet, grübelt Samuel. Gut möglich. Zweifellos hat er mit seinem Fähnlein vor einiger Zeit hier Station gemacht. Samuel fürchtet sich vor der Begegnung. Hans wird es nicht gefallen, ihn an diesem Ort anzutreffen – weit entfernt vom elterlichen Hof. Dennoch würde Samuel sich freuen, seinen Bruder wiederzusehen. Oder befindet sich Hans bereits im Piemont und kämpft gegen die Franzosen?

Tatsächlich ist Samuels Bruder bereits vor ein paar Wochen als regulärer Krieger im Zürcher Auszug in Bellinzona angekommen. Die eidgenössische Tagsatzung hatte beschlossen, fünftausend Mann als Verstärkung in die Lombardei und ins Piemont zu schicken. Ein Einfall der Franzosen ins Herzogtum Mailand, mit dem die Eidgenossen verbündet sind, scheint kurz bevorzustehen. Das reiche lombardische Zentrum des Handels und der Renaissance mit seinen gut hunderttausend Einwohnern hat die Gelüste des jungen französischen Königs François geweckt.

Auch Küsnacht musste zehn Krieger stellen, mit Samuels Bruder als Bannerträger. Pflichtbewusst, aber ohne Begeisterung hatte Hans sein Kriegsbündel geschnürt und seine Hellebarde geschultert. Er wusste, dass er für einige Monate von seiner Frau Martha und seinen beiden Kindern Abschied nehmen musste. Ob er sie überhaupt wiedersehen wird, ist ungewiss. Zudem würden die ins Alter gekommenen Eltern selbst mit der Hilfe seiner beiden Schwestern und dem halbwüchsigen Köbi kaum mit der Ernte zurechtkommen, und auf den Jungspund Samuel war kein Verlass.

Nun sitzt Hans auf dem Felsen des Castelgrande fest. Das Hochwasser ist in der Zwischenzeit zwar abgeflossen, doch viele Wege Richtung Süden sind nicht passierbar, vor allem jene, die nach Locarno am Lago Maggiore führen. Die Tatsache, dass sich der Aufenthalt der Zürcher in die Länge zieht, hat jedoch nichts mit den Folgen der Flut zu tun. Der Weg über den Monte Ceneri ist wieder frei und für den Schiffsverkehr auf dem Lago Maggiore wurde der Hafen in Magadino ausgebaut. Schuld an der langen Warterei ist vielmehr die Uneinigkeit über das weitere Vorgehen, die unter den eidgenössischen Anführern herrscht.

Hans Alder und seine Kameraden harren derweil in der Festung aus. Im Innenhof der Wehranlage haben sie ihre Zelte errichtet und warten auf den Befehl zum Aufbruch, um sich den anrückenden Franzosen entgegenzustellen – oder nach Hause zurückzukehren. In Gedanken sind sie bei ihren Familien, die ohne sie zurechtkommen müssen, während sie hier tatenlos herumsitzen. Wenn nicht bald zum Auszug geblasen wird, ist ihre Geduld erschöpft.

Samuel wäre im Mai liebend gerne an der Stelle seines Bruders ausgerückt. Der Kriegsdienst erscheint ihm schon lange als einzige Chance, den engen Verhältnissen seiner Heimat zu entkommen. Doch der Bruder hat bereits Kriegserfahrung und trägt das Küsnachter Fähnlein. Klar, dass Samuel, der siebzehnjährige Grünschnabel, zu Hause bleiben musste. Deshalb haben sich Samuel, Ruedi und Niklaus entschieden, ohne offizielles Aufgebot nach Italien aufzubrechen, obwohl die Zürcher Obrigkeit die wilde Reisläuferei verbietet. Die hohen Herren sind überzeugt, dass alle dreizehn eidgenössischen Orte am selben Strick ziehen und sich auf eine gemeinsame politisch-militärische Stoßrichtung einschwören müssen, um ihr Protektorat über Mailand halten zu können.

Solche Überlegungen kümmern Samuel und seine Freunde wenig. Sie stehen vor den Mauern Bellinzonas, fest entschlossen, sich auf ihrem Weg ins Glück von niemandem aufhalten zu lassen, auch nicht vom Torwächter, der sie mit grimmiger Miene empfängt.

»Freie Knechte sind hier nicht erwünscht«, schnauzt der Soldat.

Als Samuel ihm erklärt, er wolle in der Stadt seinen Bruder Hans treffen, der im Küsnachter Aufgebot das Banner trage, lässt er sie murrend passieren.

Im Städtchen herrscht munteres Treiben. Auf der Piazza Nosetto feilschen eidgenössische Soldaten mit einheimischen Händlern. Mit wilden Gesten und einem Kauderwelsch aus italienischen Wortbrocken und schweizerdeutschen Satzteilen versuchen die Krieger, Beutestücke zu Geld zu machen. Harnische und Waffen, bunte Kleidungsstücke, Trinkgefäße, Amulette, Schmuck und allerlei Kuriositäten wechseln den Besitzer. Aus einem Gasthaus schallen Samuel lautes Geschrei und das Klirren von Glas entgegen. Ein Angetrunkener in bunter Reisläufertracht torkelt auf die Gasse. Eine Frau mit nackten Schultern, eng anliegendem Mieder und wallendem langem Rock folgt ihm auf dem Fuß. Zornig schwingt sie eine Kanne und schüttet den heißen Inhalt über den Wankenden; wohl eine Dirne und ihr abgebrannter Freier … Von einem Kriegsknecht erfährt Samuel schließlich, dass die meisten Fähnlein des Zürcher Aufgebots noch immer vor Ort sind und ihre Lager oben vor dem Castelgrande aufgeschlagen haben.

Auf dem Weg hinauf zur Festung überholt Samuels Grüppchen mehrere Pferdegespanne, die mit Brot, ganzen Schweinehälften und Weinfässern beladen sind. Über dem Hof der Festung hat sich der Rauch der zahlreichen Lagerfeuer festgesetzt. Vor den Zelten zerstückeln Trosserinnen Rüben oder rühren in großen Töpfen trübe Brühen. Der Geruch von geräuchertem Fleisch, Wein und unbekannten bittersüßen Essenzen vermischt sich mit dem Gestank von Schweiß, Urin und Pferdemist.

»Du verdammter Dickschädel«, entfährt es Hans, als Samuel ihn im Zeltlager überrascht. »Ich hab’s geahnt, dass du die Eltern und die Schwestern im Stich lassen würdest. Was geschieht nun mit der Ernte? Wie sollen sie das alleine schaffen?«

»Engelhart und Berger haben unsere Ziege mitgenommen«, verteidigt sich Samuel, »wegen des Pachtzinses, den wir nicht bezahlen können. Befehl vom Göldli. Da habe ich den Berger abgepasst und ihm ordentlich eingeheizt. Jetzt wollen mir der Gutsherr und sein Verwalter an den Kragen.«

Hans schüttelt den Kopf und richtet sich an Samuels Gefährten.

»Ihr zwei wart auch nicht gescheiter, habt meinem Bruder wohl unbedingt nachlaufen müssen wie Schafe dem Bock.« Er deutet auf Dora, die hinter Niklaus und Ruedi Schutz zu suchen scheint. »Und dem armen Ding habt ihr auch Flausen in den Kopf gesetzt.«

Trotzig wagt sich Dora aus der Deckung. »Ich bin aus freien Stücken hier, weiß schon, was ich will. Auf jeden Fall nicht mehr die Drecksarbeit bei den Johannitern machen.« Der Tonfall ihrer Stimme zeugt von einem Selbstbewusstsein, das Hans für einen Moment verblüfft verstummen lässt.

»Wir wollen uns dir anschließen, Bruder«, insistiert Samuel. »Nimm uns in dein Fähnlein auf.«

»Wie stellst du dir das vor? Freisöldner sind hier nicht willkommen und landen im Kerker. Warum hast du dich mit Göldli und seinen Gesellen anlegen müssen?«

»Was hättest denn du an meiner Stelle getan? Dir alles gefallen lassen?«, gibt Samuel zurück.

Hans erkennt resigniert den zornigen Ausdruck in Samuels Augen. Wenn ihre Farbe im Zustand großer Erregung von Graugrün in leuchtendes Olivgrün wechselt, gleichsam als suchte sich ein inneres Glühen den Weg nach draußen, dann sind weitere Diskussionen überflüssig. Im Grunde liebt er seinen Bruder, dieses große, gerechtigkeitsliebende, intelligente und wissensdurstige Kind. Mit seinem strohblonden Haar, den feinen Gesichtszügen und dem Bartflaum auf der rosigen Haut erscheint ihm Samuel ganz und gar unschuldig, rein, vom Leben noch kaum gezeichnet. Was in Gottes Namen hat ihn hierhergetrieben? Offensichtlich vermochten all die gescheiten Gedanken, die ihm der junge Küsnachter Johanniterbruder Ambrosius gelegentlich vermittelte, die Lücke fehlender Erfahrung und Menschenkenntnis nicht auszufüllen. Da hatte »Krieger Melchior«, wie man den alten Söldner Melchior Rollenbutz aus Küsnacht landauf, landab nennt, bei seinem Bruder wohl erfolgreichere Überzeugungsarbeit geleistet …

Hauptmann Wyss würde die Freiknechte kaum ungeschoren davonkommen lassen. Gerade als Hans an ihn denkt, nähert sich Wyss mit vier Kriegern dem Küsnachter Zelt. Peter Wyss befehligt die Einheiten des rechten Zürichseeufers. Hans weiß, dass er ein enger Vertrauter des Zürcher Ratsherrn Kaspar Göldli ist. Göldli hat sich als Tuchhändler und einflussreicher Söldnervermittler eine goldene Nase verdient. Die Nähe zu Göldli, der auch als städtischer Obervogt in Küsnacht amtet, verheißt nichts Gutes.

Göldli besitzt in Küsnacht reichlich Rebland, darunter den Hof, den Hans’ Vater als Halberer bewirtschaftet. Das bedeutet, dass der Pachtzins, den die Alders an den Grundherrn zu bezahlen haben, die Hälfte der jährlichen Einkünfte beträgt. Eine erhebliche Last neben all den anderen Abgaben, dem Kirchenzehnten und den Steuern für die Stadt Zürich.

Kaspar Göldli ist ein mächtiges Mitglied der Zürcher Obrigkeit, mit vielfältigen Beziehungen über die Stadtgrenzen und die Eidgenossenschaft hinaus, reich an Besitz und sprudelnden Einkommensquellen. Es geht das Gerücht um, dass Göldli für die Vermittlung von Reisläufern nicht nur vom Papst und den Mailändern Gold anzunehmen pflegt, sondern sich ebenso von den Franzosen reichlich Pensionengelder zahlen lässt.

Was also ist von einem Anführer wie Wyss zu erwarten, der das Zürcher Aufgebot gegen den offiziellen Feind führen soll, die Franzosen? Hans misstraut Wyss aus tiefstem Herzen. Keiner trägt seinen Straußenfedernhut hochmütiger als der Hauptmann. Seine Kleidung entspricht stets der neusten Söldnermode und der fein säuberlich nach oben gezwirbelte Schnurrbart, der rötlich wie sein Haar schimmert, unterstreicht sein arrogantes Gehabe.

Wyss betritt das Küsnachter Zelt, mustert die drei jungen Freiknechte wortlos mit abschätzigem Blick und stellt Hans zur Rede: »Was haben die Gesellen und das Weibsstück mit euch zu schaffen? Für sie ist kein Platz hier.« Seiner Eskorte befiehlt er: »Nehmt ihnen die Waffen ab und werft sie ins Verlies. Wir sehen später, was mit ihnen geschehen soll. Die Kleine kann sich im Lager nützlich machen.«

Hans versucht, den Hauptmann zu beschwichtigen: »Die Jungen wissen es nicht besser. Schickt sie einfach nach Hause. Der eine von ihnen ist Samuel, mein Bruder. Er wird gehorchen. Die Eltern brauchen ihn zu Hause bei der Ernte.«

»Wir sehen später weiter, habe ich gesagt. Jetzt wandern sie erst mal hinter Gitter.«

Ohne weiter auf Hans einzugehen, verlässt Wyss grußlos das Zelt. Samuel und seine Freunde müssen ihre Waffen abgeben und werden voneinander getrennt in verschiedene Zellen des Castelgrande geworfen.

III Samuel eins und zwei – Bellinzona, August 1521

Geschrei und Schimpfworte, die vom Burghof zu ihm nach oben dringen, holen ihn zurück in die Gegenwart. Urs Graf greift zu seinem Silberstift. Sie haben sich nicht getraut, ihm dieses teure Stück wegzunehmen. Er schmunzelt und skizziert mit schwungvollen Linien eine Messerstecherei zwischen zwei Eidgenossen. Worum es den Gesellen geht? Einerlei. Ob ein begehrtes Beutestück, Spielschulden, zu viel Weingeist oder ein falsches Wort, an Gelegenheiten, im Feldlager mit gezückten Dolchen aufeinander loszugehen, mangelt es nie. Die Silberstiftstriche verkeilen sich ineinander, bilden ein wildes Knäuel aus Körpern, Rüschen und Klingen.

Anschließend widmet sich Graf einer Reihe von Bannerträgern. Er zeichnet sie in verschiedenen Ansichten, von hinten, von der Seite, von vorn. Die Gesichtszüge gleichen stets denen von Samuel, dem er in diesem zugigen Gemäuer zum ersten Mal begegnet ist. Er kann und will es nicht anders. Zu sehr beschäftigt ihn seine Geschichte. Sitzt er doch dieses Mal unter anderem im Verlies, weil er – wie damals Samuel – selbst als Freischärler fremden Kriegsdienst leistet.

Er, Graf, hatte genug vom gesitteten Leben in Basel, mit Frau Sibylla und Kind, regelmäßiger Arbeit als Münzeisenschneider, Druckgrafiker und Maler für private Auftraggeber und Klöster. Einmal mehr verfolgte ihn jenes Gefühl des Überdrusses, der inneren Getriebenheit, ja dieser Zwang, die Beschaulichkeit seines Lebens für eine Weile hinter sich zu lassen. Die Rastlosigkeit drückte seine Stimmung und steigerte sich zusehends zum Koller. Am Ende entlud sich alles gegenüber seiner Frau, gegen die er wegen einer Nichtigkeit handgreiflich wurde. Er bereute sein ungestümes Verhalten sofort, doch gab es für ihn kein Halten mehr. Es war endgültig an der Zeit, das Bürgergewand gegen die Rüstung des Reisläufers zu tauschen, den Hut mit den Straußenfedern aus dem Schrank und die Hellebarde vom Estrich zu holen, sich den Schweizerdolch und das Schwert umzuschnallen und nach Süden zu ziehen. Diesmal tat er es als Freiknecht, ohne dass er seine Flucht aus der Biederkeit des Alltags hinter der patriotischen Pflicht eines offiziellen Aufgebots hätte verbergen können.

Spätestens seit der Niederlage von Marignano vor sechs Jahren war es mit der eidgenössischen Großmachtpolitik in Oberitalien vorbei. Zu unterschiedlich waren die Interessen der einzelnen Orte. Gemeinsam blieb nur das Ziel vieler, als Reisläufer reiche Beute zu machen oder als Empfänger von Pensionen, als Vermittler von Söldnern für Päpste, Kaiser, Könige und Fürsten, noch reicher zu werden. Während das blutige Gewerbe in den Innerschweizer Orten nach wie vor geduldet, wenn nicht gar gefördert wird, waren die Obrigkeiten in den Städten Zürich und Basel bestrebt, diesem Treiben einen Riegel vorzuschieben.

So haben Graf dieses Mal nicht eine Rauferei und die nachfolgenden Beleidigungen in die Bredouille gebracht, vielmehr ist er grundsätzlich als Gesetzloser unterwegs. Allein sein Aufbruch in fremde Dienste hat ihn dazu gemacht.

Ihm ist das egal. Gebote, obrigkeitliche Anordnungen oder Gesetze haben ihn noch nie davon abgehalten, so zu handeln, wie er es für richtig hält. Das hat ihn öfter in Schwierigkeiten gebracht. Vor drei Jahren musste er wegen einer Schlägerei mit schwerer Körperverletzung vorübergehend aus Basel nach Solothurn fliehen. Was soll’s, dann blieb er eben für ein Jahr in seiner Geburtsstadt. Dort wurde er ohne Vorbehalte in die Zunft »zu Schmieden« aufgenommen, arbeitete in seinen angestammten Berufen und verdiente gutes Geld. Ebenso problemlos kehrte er nach einem Jahr in der Verbannung nach Basel zurück, wo er bei seinen Kollegen in der Zunft »zu Hausgenossen« als Stubenmeister sofort wieder in Amt und Würden stand und bald darauf ein Haus kaufte. Bisher hat er noch aus jeder Zwickmühle mühelos herausgefunden.

Das Öffnen der Gefängnistür lässt ihn aufschrecken. Ein junger Reisläufer wird unsanft in den Kerker gestoßen. Die schwere Tür fällt mit einem metallischen Knall zurück ins Schloss. Nun ist es vorbei mit der Ruhe, denkt er. Seine Stimmung verfinstert sich. Er würdigt den neuen Zellengenossen kaum eines Blickes, bleibt wortkarg und abweisend. Der Jüngling scheint zu verstehen, legt sich auf die Pritsche und schließt die Augen.

Graf widmet sich wieder seinen Bannerträgern. Immerhin hat ihn der Neuankömmling für einen Moment aus dem Teufelskreis trüben Sinnierens befreit. Er beginnt, sich in Details zu vertiefen, arbeitet die Physiognomien seiner Figuren sorgfältiger aus. Doch da ist es wieder, Samuels Gesicht. Alles dreht sich um ihn, so sehr, dass er erst jetzt bemerkt, dass ihm der Mithäftling über die Schulter schaut und sein Skizzieren fasziniert mitverfolgt.

»Das kann ich nicht ausstehen, lass mich in Ruhe«, weist Graf ihn barsch zurück.

»Gut, wirklich gut. Ein Meister seines Fachs«, meint dieser und lässt sich nicht abwimmeln.

»Ist mein Beruf«, Graf stutzt, »zumindest einer. Und jetzt sei still und leg dich wieder hin.«

»Wer ist das auf der Zeichnung?« Der Neuankömmling bleibt unbeeindruckt.

»Wenn du nicht Ruhe gibst, stopfe ich dir gleich das Maul.«

»Ist ja gut, bin eh müde«, gibt der Junge endlich auf und scheint bald eingeschlafen zu sein.

Graf ist hellwach und zeichnet weiter. Seine Gedanken kreisen unaufhörlich. Vielleicht wäre es gut, nach Basel zurückzukehren, nochmals ernsthaft zu versuchen, ein anständiger Mensch zu werden. Er lacht bei diesem Einfall. Sie würden ihn in Basel in den Turm werfen. Und wenn schon. Seine Hausgenossen würden ihn verstehen und ohne Wenn und Aber wieder in ihre Gemeinschaft aufnehmen. Als solider Handwerker und Künstler ist er gefragt.

Irgendwann muss er über seinem Skizzenheft eingeschlafen sein.

Ein Sonnenstrahl, der durch die Gitterstäbe dringt, kitzelt in der Nase. Niesend erwacht er und staunt nicht schlecht, als er den unerwünschten Schicksalsgenossen schamlos in seinem Büchlein blättern sieht. Zuerst ist ihm danach aufzubrausen, doch er ist noch zu verschlafen und irgendwie fühlt er sich geschmeichelt. Der Kerl scheint sich ernsthaft für seine Kunst zu interessieren.

»Was fällt dir ein? Gib her!«, brummt er.

»Das ist gut, wirklich gut«, meint der Angesprochene, ohne die Zeichnungen aus der Hand zu geben.

»Du wiederholst dich. Wer bist du eigentlich?«

»Gasser, Samuel, aus Obwalden.«

»Samuel? Machst du Witze? Ausgerechnet!«

»Kein Witz, das ist mein Name«, erwidert der Junge verdutzt. »Was ist damit?«

»Der Name verfolgt mich, seit ich hier sitze«, murmelt Graf mehr zu sich selbst. An sein Gegenüber gerichtet fährt er fort: »Was hast du ausgefressen, warum hockst du ein?«

»Habe mich beim Würfelspiel aufs Kreuz legen lassen. Dann flogen die Fäuste.«

Naiv, denkt Graf, wie alle, die sich das erste Mal vom schnellen Geld verlocken lassen. Aber er ist nicht unsympathisch, der Junge.

»Was hat denn dich alten Krieger hierhergeführt?«, will der Jüngling wissen.

»Ich bin als Freiknecht unterwegs und habe einen Hauptmann beleidigt«, erklärt Graf kurz und nimmt Samuel aus Obwalden das Skizzenheft aus der Hand.

Der Bursche bohrt weiter: »Du hast wohl viel erlebt in Italien unten?«

»Ja, Tod und Teufel, langweilig wird es dir nie. Ich hatte Glück, nicht wie der da.« Graf zeigt auf die Zeichnung eines Reisläufers, dessen Gesicht detaillierter ausgearbeitet ist. »Er hieß Samuel, wie du, und war etwa in deinem Alter, als ich ihm genau hier, in diesem elenden Kerker, begegnet bin. Unsere Wege kreuzten sich noch einmal andernorts. Hoffe, es ergeht dir nicht gleich wie deinem Namensvetter.« Graf hält für einen Augenblick inne. »Samuel eins, meine ich – und dich taufe ich Samuel zwei.«

»Nenn mich lieber Heini, das ist mein zweiter Vorname.«

»Wenn du meinst«, grinst Graf.

Dann wird er ernst und erzählt, was Samuel, den Zürcher Seebuben aus Küsnacht, nach Bellinzona führte und wie sie sich vor gut sechs Jahren ein erstes Mal in dieser Höhle im Untergrund des Castelgrande kennenlernten.

»Ihr habt euch zweimal getroffen?«

»Ich mag nicht mehr schwatzen«, unterbricht Graf seine Geschichte. »Später vielleicht. Wie lange haben sie dir aufgebrummt?«

»Vier Tage. Wie lange musst du noch sitzen?«

»Das steht in den Sternen. Sie wissen nicht recht, wie sie mit uns Freischärlern verfahren wollen. Die Zürcher und die Basler verstehen da keinen Spaß, den Innerschweizern, die hier in Bellinzona mehrheitlich das Sagen haben, ist es egal. Dummerweise war es ein Zürcher Hauptmann, dem ich meine Meinung sagte. Fünf, sechs Tage werde ich wohl ausharren müssen.« Graf verstummt und konzentriert sich aufs Zeichnen.

Der Junge lässt ihn eine Zeit lang gewähren. Dann ist seine Geduld erschöpft. »Komm, sag schon, was ist aus deinem Samuel geworden?«

Eigentlich möchte Graf nicht reden, dann überlegt er, ob die Zeit nicht schneller vorübergehen würde und dass es sicher nicht schaden könne, wenn er seine Erinnerungen in Worte fasst. »Ich traf ihn im Spätherbst anno 1515 in Zürich wieder. Ich war gerade auf Besuch bei meinem früheren Lehrmeister, dem Goldschmied Lienhart Triblin, als die Stadt in Aufruhr geriet. Samuel Alder spielte dabei eine wichtige Rolle, eine unglückliche, wie sich bald herausstellen sollte …«

Bild_2

IV Kronenfresser – Zürich, Dezember 1515

Im Haus zum Rüden, dem Sitz der Gesellschaft zu Constaffel, sind mehrere Zürcher Räte versammelt. Man kennt sie als reiche, mächtige Pensionenherren, als »deutsche Franzosen« oder Kronenfresser, die sich für ihre franzosenfreundliche Gesinnung fürstlich bezahlen lassen. Sie bilden die einflussreiche Opposition gegenüber der Ratsmehrheit, die sich eine einheitliche eidgenössische Politik wünscht und der freien Reisläuferei kritisch gegenübersteht, vor allem derjenigen für die Franzosen.

In der prächtig ausgestatteten Zunftstube mit reich verzierter Decke wird heftig debattiert. Kaspar Göldli führt das Wort, neben ihm sein Bruder Georg und die Räte Jakob Stapfer, Cornel Schultheiss, Klaus Kienast und Hans Füssli, zudem der geschworene Advokat und Gerichtsredner Hans Escher vom Glas, genannt »der Klotz«. Daneben die Hauptleute Peter Wyss, Konrad Engelhart und Onoffrion Setzstab sowie dessen Knecht Hans Haldensteiner.

»Sie machen uns verantwortlich für die Niederlage. Dabei haben sie einfach auf das falsche Pferd gesetzt«, wirft Kaspar Göldli in die Runde.

Einige nicken. Die Stimmung ist angespannt. Die Nervosität ist förmlich in der Luft zu spüren, als Fridli Berger, einer von Kaspar Göldlis Knechten, atemlos in den Raum stürmt.

»Die Landleute, Meister Göldli. Sie ziehen gegen die Stadt und fordern Genugtuung für die Toten von Marignano. Sie beschuldigen euch, die Franzosenfreunde in der Stadt. Überall wurde verbreitet, dass ihr euch von den Franzosen habt bestechen lassen und widerrechtlich Pensionengelder empfangen habt. Das sei der Grund für die Katastrophe. Das rechte Seeufer ist in Aufruhr – und auch vom linken strömen sie in die Stadt. Hunderte, Tausende, alle bewaffnet und …«

In diesem Moment betritt Renwart Hösch die Stube, ein reicher Tuchhändler, Richter und Rat. Auch er ist aufgeregt. »Viel Landvolk rückt gegen die Stadt, überall Bauern mit ihren Hellebarden, Dreschflegeln und Mistgabeln, angeführt von Heinrich Winkler. Der Sohn vom alten Alder, Samuel, ist auch dabei.«

»Beruhig dich, Hösch. Berger hat uns schon alles dargelegt«, wiegelt Kaspar Göldli ab.

Hösch lässt seinen schweren Leib auf einen Stuhl fallen und wischt sich den Schweiß von der Stirn. Göldli wendet sich an Engelhart und Wyss. Er befiehlt ihnen, den amtierenden Bürgermeister und die führenden Mitglieder des Kleinen Rats herzuholen, der wichtigsten politischen Körperschaft der Stadt.

»Alle?«

»Ja, alle!«, fordert Göldli.

»Auch Sprüngli, Grebel, Winkler und Konsorten? Die werden uns nicht beistehen wollen«, argwöhnt Engelhart und wird von Wyss in seiner Skepsis unterstützt.

»Und der Bürgermeister wird kaum Lust verspüren, für uns die Kohlen aus dem Feuer zu holen. Seit Röist den Rückzug aus Marignano befehligen musste, betont er ständig, wir seien schuld am ganzen Unglück.«

»Tut endlich, was ich euch sage!«, unterbricht ihn Göldli ungeduldig.

Gut dreitausend bewaffnete Untertanen, vor allem aus den Dörfern am See, haben aus Richtung Stadelhofen bereits die Stadt erreicht. Die Warnung kommt zu spät, das Oberdorftor steht offen, die Wachen werden überrannt. Die aufgebrachte Menge strömt unaufhaltsam in die Stadt, am Grossmünster vorbei auf den Platz vor dem Haus zum Rüden.

In der Zwischenzeit füllt sich der Versammlungsraum der Constaffler. Mit etwas Abstand zu den Franzosenfreunden und Pensionenempfängern um die Gebrüder Göldli hat sich die Antifranzosen-Partei innerhalb des Kleinen Rats gruppiert. Die beiden Fraktionen sind in getrennte Diskussionen vertieft. Abschätzige Blicke wechseln die Seiten.

Thomas Sprüngli deutet auf die Soldherrengruppe und bemerkt finster: »Es ist immer das Gleiche mit diesem Göldli; er muss es auf die Spitze treiben. Und wenn die Untertanen rebellieren, müssen wir es ausbaden.«

Hans Grebel nickt. Die Räte Niklaus Brennwald und Rudolf Bernolt wirken verunsichert.

»Was sollen wir tun? Wir dürfen die Aufrührer nicht einfach gewähren lassen! Wir sind noch immer die Obrigkeit«, gibt Brennwald zu bedenken.

Ein groß gewachsener Mann mittleren Alters mit sorgfältig gestutztem Vollbart betritt den Raum, worauf die Gespräche sofort verstummen. Er trägt eine Samtjacke mit Pelzkragen, dazu eine Goldkette mit dem Stadtsiegel. Auf ihm sind die geköpften Stadtheiligen Felix und Regula abgebildet, gemeinsam mit ihrem Diener Exuperantius. Den schwarzen Hut des Neuankömmlings zieren Federn und eine Nadel, auf der ein Rubin prangt.

»Wird allmählich Zeit, dass du nach dem Rechten schaust, Röist. Die Landschaft wird wieder mal frech«, erklärt Kaspar Göldli beim Erscheinen des Bürgermeisters.

»Du kannst es ihnen weiß Gott nicht verargen, wenn ihnen der Kragen platzt«, kontert der Bürgermeister.

»Was soll das heißen?«, gibt Göldli scharf zurück.

Markus Röist bleibt gelassen. »Stimmt es etwa nicht, dass dich der Franzosenkönig fürstlich bezahlt, damit du ihm frische Zürcher Kriegsburschen lieferst?« An die Räte und Hauptleute auf Göldlis Seite gewandt fährt er fort: »Jeder weiß, dass auch für euch das französische Pensionengeld noch nie gestunken hat.«

»Die zahlen wenigstens. Anders als die Mailänder, der Papst und der Kaiser«, wendet einer der Angesprochenen ein.

»Das ist Verrat!«, empört sich Thomas Sprüngli auf der Gegenseite.

Hans Grebel springt ihm zur Seite: »Ihr ›Kronenfresser‹ seid schamlose Verräter. Die Toten von Marignano sind euretwegen gestorben. Dafür werdet ihr euch vor Gericht verantworten müssen«.

Die beiden Räte Brennwald und Bernolt schweigen betroffen. Sie sind keine Freunde des Söldnerwesens, halten sich aber zurück.

Kaspar Göldli gibt sich besonnen und will die Diskussion in andere Bahnen lenken. Er beschwört die Anwesenden, die gegenseitigen Beschimpfungen zu unterlassen und sich endlich mit der akuten Bedrohung durch die Aufrührer zu befassen. Der anschwellende Lärm der wütenden Menge vor dem Rüden erfordert schnelles Handeln. Göldli verlangt von Bürgermeister Röist, den Landschäftlern Einhalt zu gebieten. Schließlich stehe die Autorität der gesamten Zürcher Obrigkeit auf dem Spiel, wenn man der Dreistigkeit der Seeleute nicht schleunigst einen Riegel vorschiebe.

»Oder willst du das gleiche Schicksal erleiden wie dein Vorgänger Waldmann?« Der ehemalige Zürcher Bürgermeister Hans Waldmann war unter dem Druck einer aufgebrachten Menge zum Tode verurteilt und geköpft worden.

Der Bürgermeister entgegnet spitz: »Waldmann war wohl eher einer von deiner Sorte …«

»Als Bürgermeister bist du verpflichtet einzugreifen«, unterbricht ihn Renwart Hösch. »Und wenn sie nicht klein beigeben, müssen wir sie mit Waffengewalt in die Schranken weisen.«

»Wie stellt ihr euch das vor? So einfach sind die da unten nicht zu stoppen. Da habt ihr uns eine schöne Suppe eingebrockt«, entgegnet Röist, der sich in einem Dilemma sieht: Einerseits ist er gegen die Franzosenfreunde und steht dem Pensionenwesen grundsätzlich kritisch gegenüber, andererseits ist es seine Pflicht, die städtische Autorität durchzusetzen und keine offene Rebellion zu dulden.

Georg Göldli öffnet ein Fenster. Der Anblick des brodelnden, gewaltbereiten Haufens auf dem Vorplatz lässt ihn zurückweichen und verschlägt ihm zunächst die Sprache. Dann fasst er sich ein Herz und versucht, den Volkszorn zu besänftigen. »Bürgermeister Röist ist hier. Er wird mit euch verhandeln.«

»Es gibt nichts zu verhandeln. Das macht die Gefallenen nicht wieder lebendig. Die Schuldigen müssen vor Gericht!«, schleudert ihm Heinrich Winkler entgegen. »Wir bleiben so lange hier, bis der Gerechtigkeit Genüge getan ist.«

Winkler ist selbst Mitglied des Kleinen Rats und Richter in Zürich, zudem Zunftmeister der Schmiede. Sein Sohn fiel bei Marignano. Er hasst die Franzosen und alle, die sich von ihnen kaufen lassen. Als fanatischer Gegner der Reisläuferei hat er sich auf die Seite der Aufrührer geschlagen. Drohende Zwischenrufe der Landleute unterstreichen die Dringlichkeit seiner Forderung.

Göldli zieht sich zurück.

»Winkler ist nicht zu bremsen. Jetzt bist du an der Reihe, Röist!«

Der Bürgermeister verlässt schweigend den Raum. Er wird begleitet von Sprüngli und Grebel. Brennwald und Bernolt folgen ihnen. Die Fraktion der Franzosenfreunde und Soldherren bleibt in der Stube zurück.

Vor dem Rüden recken die Aufrührer ihre Waffen schwingend in die Höhe.

»Rache für die Toten von Marignano!«

»Tod den Verrätern!«

»Die Franzosenfreunde gehören vor Gericht!«

Markus Röist tritt zusammen mit seinen Gefolgsleuten auf den Platz. Die Menge weicht ehrfürchtig zurück, doch die Rufe verstummen nicht. Das Volk bildet einen Halbkreis um den Bürgermeister, der Sprüngli eine Anweisung ins Ohr flüstert und ihn mit einer energischen Handbewegung fortschickt.

Heinrich Winkler drängt sich zu Röist nach vorn. »Du hörst es, wir verlangen ein gerichtliches Verfahren für die Schuldigen, Gerechtigkeit für die Schmach von Marignano.«

Thomas Sprüngli hat inzwischen zwölf bewaffnete Stadtknechte herbeigeholt, die sich eine Gasse durch die rumorende Menge bahnen. Sie postieren sich neben Röist und seinen Ratskollegen. Die Stimmung unter den Landleuten wird immer aggressiver.

Winkler entrollt ein Schriftstück und liest laut vor: »Ich nenne als Verräter, die sich im Rüden aufhalten, namentlich: Unsere Hauptleute Konrad Engelhart, Peter Wyss, den Söldnerhauptmann Onoffrion Setzstab, der sich als Dolmetscher den Franzosen angedient hat, und seinen Gehilfen Hans Haldensteiner. Sie haben vor der Schlacht bei Marignano von den Franzosen mehrmals Geld angenommen und mit ihrem Zaudern militärische Fehlleistungen provoziert. Sie gehören vor Gericht! In Abwesenheit anzuklagen sind zudem die Hauptleute Heinrich und Rudolf Rahn, die sich der gleichen Vergehen schuldig gemacht haben.«

Die Aufständischen stimmen lautstark zu und ziehen den Halbkreis um Röist enger. Die bewaffneten Weibel stellen sich schützend vor die Räte. Kaspar Göldli und seine Gesinnungsfreunde beobachten das Geschehen von den Fenstern der Zunftstube aus.

»Wie könnt ihr behaupten, bei den Genannten handle es sich um Verräter und militärische Versager?«, will der Bürgermeister wissen.

»Es gibt Zeugen genug! Und du hast es ja selber erlebt, wie dir die Hälfte der Männer vor der Schlacht davongelaufen ist. Wir bestehen auf einer Gerichtsverhandlung. Nehmt die Beschuldigten endlich fest! Die Gebrüder Rahn haben sich bereits aus dem Staub gemacht, um sich einer gerechten Strafe zu entziehen«, insistiert Winkler.

Die Landleute in der vordersten Reihe liefern sich ein Handgemenge mit den Stadtweibeln. Röist und die Räte sehen sich gegen die Mauern des Zunfthauses gedrängt.

Der Bürgermeister bespricht sich mit seinen Vertrauten. Dann strafft er seinen Körper und erklärt mit fester Stimme: »Pfeif deine Leute zurück, Winkler, sonst gibt es nichts zu verhandeln.«

Röists entschlossenes Auftreten zeigt vorübergehend Wirkung.

Die Aufständischen ziehen sich ein paar Schritte zurück. Röist befiehlt den Weibeln für alle gut hörbar, die Angeklagten Engelhart, Wyss, Setzstab und Haldensteiner aus dem Rüden auf den Platz zu holen.

Die Beschuldigten weigern sich, den Stadtknechten zu folgen, und sind entschlossen, sich mit Waffengewalt zu wehren. Kaspar Göldli greift ein und versichert den Hauptleuten, er werde dafür sorgen, dass ihnen nichts geschehe. Zur Beruhigung der Lage sei es jedoch wichtig, sich vorerst zu fügen. Die vier stecken ihre Degen zurück in die Scheiden und lassen sich von den Weibeln – mit den Gebrüdern Göldli an ihrer Seite – widerstandslos auf den Rüdenplatz geleiten.

In der Menge beginnt es erneut zu brodeln.

»An den Galgen mit ihnen!«, ist vielstimmig zu hören.

Heinrich Winkler mahnt die Menge gestikulierend zur Ruhe.

Kaspar Göldli stellt Röist erregt zur Rede. Der Bürgermeister macht ihn darauf aufmerksam, dass es im Moment keine andere Möglichkeit gebe, als einstweilen auf das Begehren der Unzufriedenen einzugehen.

»Bei meinem Wort«, lässt sich Röist für alle gut hörbar vernehmen, »die Missetat ist angezeigt. Das Verfahren ist hiermit eröffnet.

Der Kleine Rat trifft sich am kommenden Montag zu Beginn der zweiten Tagstunde vollzählig im Rathaus und bestimmt, wer als Untersuchungsrichter amten soll. Bis dahin werden die Beschuldigten im Wellenbergturm arretiert.«

Er befiehlt, den Angeklagten die Waffen abzunehmen. Sie greifen erneut zu ihren Degen und suchen Blickkontakt zu Kaspar Göldli. Die Unruhe in der Menge nimmt wieder zu. Göldli erfasst die ausweglose Situation und nickt den Angeklagten beschwichtigend zu. Widerwillig übergeben sie den Weibeln ihre Waffen.

»Bestimme deine Zeugen«, fordert Röist von Heinrich Winkler. »Sie sollen am Rechtstag vor Gericht erscheinen. Die übrigen Landleute haben sich unverzüglich aus der Stadt zurückzuziehen!«

Winkler hält sich bedeckt und bedeutet dem Bürgermeister, dass er sich über das weitere Vorgehen zuerst beraten müsse. Leise flüsternd lotet er mit den Bauernführern die Lage aus. Conrad Schufelberger, Meier aus dem Grüninger Amt, plädiert dafür, nicht weiter zu verhandeln, das »unnütze Geschwätz abzubrechen«, ihr Recht auf Genugtuung zu erzwingen und die Stadt kurzerhand zu plündern. Manche der Unterführer unterstützen seinen Plan. Nur mit Mühe gelingt es dem besonnenen Jacob Jäckli, Untervogt aus Küsnacht, sie von diesem Vorhaben abzubringen.

»Röist hat uns eine Gerichtsverhandlung versprochen. Ich vertraue ihm. Er wird für Gerechtigkeit sorgen. Wollen wir ihm dabei in den Rücken fallen? Es reicht, wenn ein Drittel der Unseren bewaffnet in der Stadt verbleibt und den Druck auf die Obrigkeit aufrechterhält. Bedenkt, wenn wir die Stadt plündern, werden wir Gräben schaffen, die sich über Generationen nicht mehr zuschütten lassen«, bringt Jäckli die Aufständischen zur Vernunft.

Die Gemüter beruhigen sich, zumal Winkler auf die Seite Jäcklis schwenkt. Nach kurzer Beratung mit seinen Gefährten wendet er sich als Wortführer der Meute an Röist: »Die Landleute sind nicht bereit, die Kontrolle über die Vorgänge aus der Hand zu geben. Tausend von ihnen wollen in der Stadt ausharren und die Bewachung der Beschuldigten übernehmen. Wir fordern, dass die gerichtliche Untersuchungskommission ausgewogen zusammengesetzt ist und neben den städtischen Räten auch Vertreter der Landschaft darin Einsitz nehmen. Zudem bestehen wir darauf, dass folgende Zeugen anzuhören sind: Jacob Ritter aus Zollikon, Max Altorfer aus Horgen – und Samuel Alder aus Küsnacht.«

V Prozessbeginn – Bellinzona, August 1521

»Ich befand mich damals selbst mitten unter den Bauern auf dem Rüdenplatz«, erzählt Graf und macht eine Pause. Er mustert seinen jungen Mithäftling, prüft seine Aufmerksamkeit. Samuel zwei, der lieber Heini genannt werden will, blickt ihn fragend an.

»Was ist? Warum schweigst du?«

»Ich frage mich gerade, warum ich dir das alles erzähle«, staunt Graf über seine Redseligkeit. Das ist sonst nicht seine Art. Diese Geschichte hat er bisher niemandem anvertraut. Es scheint ihm der richtige Zeitpunkt, diesem Jungen seine Gedanken preiszugeben und die Last des dumpfen Grübelns endlich loszuwerden. Er nimmt den Faden der Geschichte wieder auf …