Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

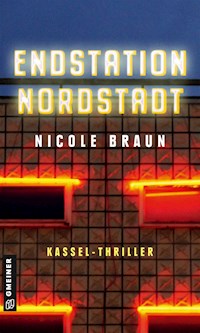

- Herausgeber: GMEINER

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Anwalt Meinhard Petri

- Sprache: Deutsch

»Schlaf, Kassel, schlaf. Petri hüt die Schaf. Der Mörder schärft das Messer fein und sticht damit ins Äugelein. Schlaf, Kassel, schlaf. Unser gemeinsamer Freund freut sich auf Ihren Besuch. Sie sollten ihn nicht enttäuschen. Azrael« Eine grausige Mordserie hält Kassel in Atem - und nur noch zwei Wochen, bis die Stadt von documenta-Besuchern aus aller Welt überrannt wird. Mittendrin: Anwalt Meinhard Petri, dessen schlimmster Albtraum wahr wird.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 335

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Nicole Braun

Der Sandmann von Kassel

Thriller

Zum Buch

Auge um Auge Drei Tote mit ausgestochenen Augen, keine heiße Spur und nur noch zwei Wochen, bis Kassel von Besuchern der documenta IX überrannt wird. Die Morde scheinen von den Taten des inhaftierten Serienmörders Carl Poller inspiriert zu sein. Poller ist bereit, sein Täterwissen mit dem spielsüchtigen Anwalt Meinhard Petri zu teilen – sonst mit keinem. Die Kripo hat keine andere Wahl, als auf die Forderung des sicherungsverwahrten Psychopathen einzugehen. Petri, den man für die Flucht des Killers Azrael verantwortlich macht, bezahlt die Begegnung noch heute mit Schlafstörungen und Panikattacken. Deshalb ist er alles andere als scharf auf ein Treffen mit Poller. Doch die Kripo hat ein überzeugendes Druckmittel: Petris Anwaltszulassung liegt auf Eis. Er gibt nach und bereut es sofort, als man ihm die volle Wahrheit präsentiert: Poller hatte einen Besucher in der forensischen Psychiatrie. Nach der Beschreibung eines Pflegers ist ein Phantombild entstanden. Darauf sieht Petri das Gesicht, das ihn bis in seine Albträume verfolgt: Er blickt direkt in Azraels Augen.

Nicole Braun, geboren 1973 in Kassel, ist fest verwurzelt in Nordhessen. Mit ihrer neuen Thriller-Reihe hat sie einen Gang hochgeschaltet, bleibt jedoch ihrer Heimat und deren jüngerer Vergangenheit treu. Die studierte Betriebswirtin lebt seit 2014 vom Schreiben. Sie unterrichtet Storytelling, betreibt Schreibwerkstätten und gibt musikalische Lesungen.

Impressum

Personen und Handlung sind frei erfunden.

Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen

sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.

Immer informiert

Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie

regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.

Gefällt mir!

Facebook: @Gmeiner.Verlag

Instagram: @gmeinerverlag

Twitter: @GmeinerVerlag

Besuchen Sie uns im Internet:

www.gmeiner-verlag.de

© 2022 – Gmeiner-Verlag GmbH

Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch

Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0

Alle Rechte vorbehalten

Lektorat: Katja Ernst

Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht

Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart

unter Verwendung eines Fotos von: © Zastolskiy Victor / shutterstock

ISBN 978-3-8392-7346-3

Prolog

Eine schwarze Wolke stob von den Kronen der Bäume auf, die die Fulda säumten. Über dem Buga-See vereinten sich die Krähen in Formation und flogen einen weiten Bogen vom Kleingartenverein bis zu den Waldauer Wiesen, zurück zu ihrem Ausgangspunkt. Als hätten sie nur nachsehen wollen, was geschehen war, ließ sich jede Einzelne scheinbar auf demselben Ast nieder, von dem aus sie gestartet war. Ein kurzes Ärgernis. Mehr war der Knall, der sie aufgeschreckt hatte, für die Vögel nicht gewesen.

Der Anbau, in dem das Zweitaktgemisch für Rasenmäher gelagert worden war, war verschwunden. An seiner Stelle klaffte eine brandige Wunde, die sich zur Hälfte in die angrenzende Laube gefressen hatte. Das Holz des Dachstuhls stak in Splittern aus den Mauerresten. Glasscherben lagen verteilt, als hätte sie jemand mit einer lockeren Handbewegung aus großer Höhe über die Kleingärten verstreut. Der umherwirbelnde Staub lichtete sich und sank auf die Ruine. Es glomm noch im zerborstenen Holz, dann entfachte ein Windhauch das Feuer. Kurze Zeit später brannte das gesamte Häuschen.

Weit in das neue Jahr hinein war es zu nass und zu kalt für Grünpflege gewesen. Nur Hartgesottene rechten in ihren Parzellen Laub zusammen oder schnitten Büsche und kamen nun angerannt. Der Gartenwart organisierte hektisch vom Büro aus die Feuerwehr und einen Krankenwagen. Als er zur Unglücksstelle zurückkehrte, stand eine Gruppe Schaulustiger blass und schweigsam da. Etwas hatte sich in den Überresten eines angrenzenden Jägerzauns verfangen. Ein Kind. Fetzen aus ehemals weißer Spitze verrieten, dass es ein Kleidchen getragen hatte.

Der Gartenwart bahnte sich den Weg durch die Umstehenden. Er ignorierte die Hitze des Feuers. Obwohl sich ihm der Magen umdrehte, trat er näher. Als er ein Stöhnen vernahm, drückte eine Gänsehaut jedes einzelne Härchen an seinem Oberkörper von innen gegen den dicken Wollpulli. Er ortete das Geräusch in einem durch die Druckwelle zerzausten Gebüsch.

»Da ist noch ein Kind!«

Die übrigen Parzellenbesitzer rührten sich nicht, sie waren wie festgenagelt.

»Los, kommt doch mal her!« Der Gartenwart bog die zerfaserten, entlaubten Stecken des Busches auseinander.

Ein Mann fasste sich ein Herz, kroch hinter ihm her und drehte dabei den Kopf weg, als könnte er dadurch vermeiden, dass ihn der Anblick des toten Mädchens bis in die Träume verfolgen würde.

»Der Junge lebt! Sofort einer an die Straße und den Krankenwagen einweisen!«

Keine Reaktion.

»Ja, wird’s bald?« Die Stimme des Gartenwarts überschlug sich. Er wartete, bis endlich einer der Schaulustigen die Starre überwand und losrannte. Der Junge steckte fest. Er war größer als das Mädchen, vermutlich älter, die Druckwelle hatte ihn nicht mit derselben Wucht erfasst. Der Gartenwart lehnte sich weit vor zwischen die Äste, die ihm das Gesicht zerkratzten. Er bekam den Arm des Kindes zu packen und zog es keuchend auf die Rasenfläche, der andere Mann hatte mit dem Fuß Trümmerteile von der Stelle beiseitegetreten. Der Kleine wimmerte leise, war aber nicht bei Bewusstsein. Sein Glück, dachte der Gartenwart, denn die Hitze der Explosion hatte den Stoff seiner Latzhose in die Haut eingebrannt. »Fängt vielleicht mal jemand an zu löschen?«, brüllte er in die herumstehende Menge. »Oder soll hier noch mehr abfackeln?«

Er kniete sich neben den schwer verletzten Jungen. Was Besseres, als ihm zuzuflüstern, dass alles gut werden würde, fiel ihm nicht ein.

Während man den Körper im Stadtkrankenhaus von der Trage auf die Behandlungsliege umlagerte, rutschte dem Jungen ein Streichholzbriefchen aus der Hosentasche. Der behandelnde Arzt hob es auf und legte es beiseite. Später, als das Kind längst auf Station lag, wurden die Streichhölzer achtlos weggeworfen. Keiner hatte bemerkt, dass nicht ein einziges fehlte und die Reibefläche völlig unbenutzt gewesen war.

Kassel 1992

Teil I

Der Sandmann hat euch angelogen,

streut nicht nur Sand zur guten Nacht,

und der Mond am Himmel droben

hält auch nicht über euren Träumen Wacht.

Abend will es wieder werden,

keiner stirbt in Ruh,

und die Menschlein auf der Erde

machen ihre Äugelein zu.

Nun liebe Kasseler gebt fein acht,

der Sandmann, der ist aufgewacht.

1

In den Augen meiner Psychotherapeutin Erda Loth las ich: Sie sehen erbärmlich aus.

»Wie geht es Ihnen heute, Herr Petri? Sie wirken erschöpft.«

»Ich schlafe schlecht, das wissen Sie doch.«

Das war die Untertreibung des Jahrhunderts. In meiner Wahrnehmung schlief ich so gut wie gar nicht mehr. Sobald mich die Müdigkeit wie ein Senklot in einen bewusstlosen Dämmerzustand gezogen hatte, war mir nur ein kurzer, traumloser Schlaf vergönnt. Kaum drangen die ersten Traumbilder an die Oberfläche, wisperte eine Stimme:

Wach auf!

In Bruchteilen einer Sekunde schaltete irgendein Teil meines Hirns auf höchste Alarmbereitschaft. Schweißgebadet, Puls auf 180, ohne Vorstellung davon, vor welchen Bildern mich das Unterbewusstsein zu schützen versuchte, saß ich jede Nacht mindestens ein Mal senkrecht im Bett.

In den vorangegangenen Sitzungen hatte Erda Loth mir erklärt, dass das typische Symptome einer Posttraumatischen Belastungsstörung seien. Diese technische Umschreibung war eine pure Beleidigung, denn sie konnte nicht im Geringsten ausdrücken, wie es mir ging. Die Therapeutin hatte geschmunzelt, als ich ihr vorgeschlagen hatte, es das »Sie haben sich mit einem irren Killer angelegt und sind dabei beinahe draufgegangen«-Syndrom zu nennen. Sie fragte in jeder Sitzung, welches Gefühl außer Panik die nächtliche Stimme noch auslöste. Ich hatte bisher keine Antwort darauf gefunden. Das Wispern riss mich aus dem Schlaf, und zurück blieb stets nichts als eine klebrige Müdigkeit.

Erda Loth schien zu bemerken, dass es in meinem Kopf rumorte. Sobald ich ins Grübeln geriet und mehr mit mir selbst beschäftigt war als mit dem, was sie zuletzt angesprochen hatte, lehnte sie sich in ihrem Sessel nach hinten. Die aufgehende Maisonne spiegelte sich in der Fassade des gegenüberliegenden Hochhauses. Ein Bündel reflektierter Strahlen blendete mich und brachte gleichzeitig die rote Lockenmähne der Psychologin zum Leuchten. Sie saß wie immer mit dem Rücken zur Fensterfront, in ihrem Schoß ein Klemmbrett mit einem Block, auf dem sie häufig Notizen machte. Ich war zwar neugierig, trotzdem erkundigte ich mich nie danach, was sie da aufschrieb. Der Anblick ihrer gleißend roten Haare trieb meine Gedanken erneut von der Frage fort, die sie mir gestellt hatte. Feine Sommersprossen sammelten sich wie Schneeflocken im V-Ausschnitt eines grünen Pullis, der wie eine zweite Haut auf ihrem Oberkörper saß. Wie sollte man da bei der Sache bleiben?

Sie hatte die Hände vor dem Bauch verschränkt und ließ die Daumen umeinander kreisen, während sich auf dem Tischchen, das zwischen ihrem und meinem Sessel stand, der Sekundenzeiger eines kleinen elektrischen Reiseweckers vorwärtsbewegte. Nach exakt 45 Minuten würde Erda Loth, aufstehen und mich freundlich, aber bestimmt aus der Praxis werfen, ganz gleich, ob wir uns wieder nur angeschwiegen hatten oder nicht. Damit wäre erneut ein Termin verstrichen, ohne einen Schritt weiterzukommen. Ich hasste es, wenn die Treffen auf diese Weise endeten.

»Können Sie nicht irgendeine Frage stellen? Ich finde unser Schweigen unangenehm.«

Sie ließ sich Zeit mit ihrer Antwort, als wollte sie mich zwingen, die Stille noch einen Moment länger auszuhalten. Schließlich antwortete sie: »Ich will Ihren Kopf nicht beim Arbeiten stören.«

»Da oben dreht sich alles im Kreis. Es wäre mir wirklich lieber, Sie würden ab und zu etwas sagen. Können Sie mir nicht einen heißen Tipp geben?«

»Sie wollen ein Rezept, wie Ihr Leben wieder in Ordnung kommt?«

»Das wäre hilfreich.«

»Ich habe es Ihnen schon oft erklärt, Herr Petri. So funktioniert das nicht. Sie haben sich entschieden, dieses traumatische Erlebnis ohne einen stationären Aufenthalt zu bewältigen. Das bedeutet, Sie brauchen viel Zeit und Geduld. Ihre Seele hat quasi ein Schleudertrauma, so als müsste sie einen Frontalaufprall bei Tempo 120 verarbeiten. Wie lange ein Körper in diesem Fall für die Gesundung benötigt, können Sie sich vorstellen, und die Psyche heilt noch langsamer.«

»Aber es muss doch irgendetwas geben, was ich tun kann.«

»Sie könnten ehrlich zu sich selbst sein. Das wäre der erste Schritt, den Sie gehen müssten.«

Ich wusste genau, worauf sie hinauswollte. Leider hatte mein Verhältnis zur Aufrichtigkeit in den letzten Jahren gelitten. Meine Freundschaft mit der Wahrheit war zerbrochen, weil ich eine Beziehung mit der Lüge vorgezogen hatte. Die Ehrlichkeit schien mich zu verachten, genauso wie die meisten Menschen, die die Unwahrheiten irgendwann nicht mehr ertragen konnten. Mein bisheriges Leben … Sobald Erda Loth auch nur den Hauch einer Andeutung machte, die das Gespräch in diese Richtung lenkte, verschwammen die Erinnerungen in dichtem Nebel. Sie wurde nicht müde, mir zu raten, dass ich mich der Realität stellen und den Tatsachen ins Auge sehen müsse. Was sie nicht wissen konnte, war, dass ich in ein Paralleluniversum abgerutscht war, in das ich niemandem Einblick gewähren konnte, ohne vor Scham im Erdboden zu versinken. Ich war ja nicht mal in der Lage, meiner Therapeutin gegenüber ehrlich zu sein. Sonst hätte ich ihr nämlich beichten müssen, dass ich allein deshalb eines Tages bei ihr aufgetaucht war, weil sie mich bei unserem ersten Treffen umgehauen hatte. Ein Arzt hatte mir am Tag der Schießerei in der Notaufnahme ihre Karte zugesteckt. Kurz darauf waren Loth und ich uns in der Klinik begegnet. Die Ärztin mit den auffälligen Kurven unter dem Kittel und der roten Löwenmähne hatte sich vorgestellt und mir therapeutische Hilfe angeboten. Obwohl ich für Psychotherapeuten nicht viel übrig hatte, wäre ich dieser Einladung sogar dann gefolgt, wenn sie mir Elektroschocks empfohlen hätte.

Seitdem kam ich wöchentlich zu den Sitzungen, und sie blockte meine Annäherungsversuche wie eine Betonmauer ab. Natürlich hatte ich ihr nicht gestanden, dass sie mir gefiel und ich mit weichen Knien ihre Praxis betrat. War auch nicht nötig, denn ich war überzeugt, dass sie in mir las wie in einem Buch. Sie wich keinen Millimeter von ihrer professionellen Distanz ab, im Gegenteil: Je charmanter ich zu sein versuchte, desto kühler reagierte sie. Schließlich konnte ich mit nichts anderem als Charme punkten. So aufrichtig war ich mir selbst gegenüber gerade noch, dass ich mir eingestand, was für ein ramponiertes Bild ich abgab. Was sollte eine Wucht wie sie von einem Typen wollen, der ihr chronisch übermüdet gegenübersaß, viel zu mager und miserabel gekleidet?

Die Gedanken hatten mich erneut zu weit fortgetragen, sie hatte wieder mit Daumendrehen angefangen.

Ich wagte die Flucht nach vorn. »Sie wollen, dass ich zugebe, ein Problem mit dem Spielen zu haben.«

Sie rang sich ein halbherziges Lächeln ab. »Sie reden nur drum herum. Sie sind süchtig. Diese simple Tatsache müssen Sie auszusprechen lernen, sonst kommen Sie aus Ihrem Teufelskreis nicht heraus. Haben Sie endlich Kontakt mit einer Selbsthilfegruppe aufgenommen?«

Hatte ich natürlich nicht. Allein die Vorstellung, auf einem unbequemen Stuhl in einem Sitzkreis vor irgendwelchen Freaks mein Innerstes nach außen zu kehren, weckte unmittelbar den Drang in mir, eine schummrige Spielhölle aufzusuchen. Und dem hatte ich mich in den letzten Wochen erfolgreich auch ohne Selbsthilfegruppe widersetzt. »Ich weiß nicht, wie eine Gruppe Fremder mir dabei helfen soll, meine Schlaflosigkeit in den Griff zu kriegen.«

»Ach bitte, Herr Petri. Darf ich Ihnen eine einfache Frage stellen?«

Ich nickte.

»Wären Sie überhaupt in diese lebensbedrohliche Situation hineingeraten, wenn Ihre Spielsucht Sie nicht kontrollieren würde?«

Wäre ich nicht.

2

Der Fußmarsch von Erda Loths Praxis am Rathaus bis zu meiner Kanzlei dauerte zehn Minuten, wenn man stramm marschierte. An diesem Morgen ließ ich mir Zeit, um das Gespräch mit der Therapeutin zu verdauen. Zur Ablenkung schlenderte ich an den Schaufenstern vorbei und warf einen hoffnungsvollen Blick in die Auslagen der Herrenausstatter, nur um bei den Preisschildern einen Stich zu spüren.

Der Winter war im April zurückgekehrt, aber seit Anfang Mai war es anhaltend mild, die Tage wurden zusehends länger und wärmer. Trotzdem trauerte ich dem teuren Trenchcoat hinterher, den ich im März gekauft hatte. Nachdem mein bester Freund Matteo Ferrugio beinahe darauf verblutet war, war der Trench ein Fall für die Mülltonne gewesen, und dass Matteo den Lungendurchschuss überlebt hatte, grenzte an ein Wunder. Bis der Sizilianer wieder auf den kurzen Beinen stehen konnte, musste seine Frau Rosetta die Pizzeria Vesuvio am Laufen halten. Da Matt und Rosa meine Ersatzfamilie und ihre Gaststätte mir so was wie ein Zuhause geworden war, war es selbstverständlich gewesen, mit anzupacken. Ich hatte Pizza in den Ofen geschoben, bis ich die Brandblasen an den Fingern nicht mehr zählen konnte und Rosetta mir stattdessen die Einkäufe aufgetragen hatte. An Matts Verletzung gab ich mir die Hauptschuld. Wir wären nie in diese Schießerei geraten, wenn ich mich klüger verhalten hätte. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft lautete: »Verdacht auf Vereitelung der Strafverfolgung«. Solange das Verfahren schwebte, hatte man mir die Anwaltszulassung entzogen, möglich, dass ich sie nie zurückbekam. Mittlerweile hatte ich gegen die unzähligen Tiefschläge eine Art Hornhaut entwickelt. Matteo konnte seine Gäste wie zuvor mit schief gepfiffenen italienischen Gassenhauern belästigen, das war alles, was zählte.

Trotzdem schade um den Trenchcoat; er hatte meiner armseligen Erscheinung einen leisen Anstrich von Humphrey Bogart verpasst. Das Geld für den teuren Mantel hatte mir die Kiezgröße Horst Scharpinsky zugesteckt, damit ich ihn nicht blamierte, wenn ich bei seinen »Kunden« ermittelte. Gemeinsam mit meiner Zulassung lag auch unsere Zusammenarbeit auf Eis, denn der stadtbekannte Rotlichtbaron war mäßig gut auf mich zu sprechen. Ich hatte die Gelegenheit gehabt, meine Schulden bei ihm zu begleichen, und sie nicht genutzt. Der Serienmörder Gilbert Dietschmons mit dem alttestamentarischen Alias »Azrael« hatte mir per Post einen Scheck über 40.000 Mark zukommen lassen und ich hatte ihn ordnungsgemäß bei der Polizei abgeliefert, statt ihn Scharpinsky zu geben. Also stand ich nach wie vor bei Scharpinsky bis zum Hals in der Kreide und musste jeden Tag mit dem Besuch seines Knochenbrechers Sergej rechnen.

Da ich niemanden mehr anpumpen konnte, um mir einen vernünftigen Mantel zu kaufen, hatte ich ein abgewetztes Cordsakko mit Lederflicken aus dem Schrank gekramt. Das Teil war Mitte des letzten Jahrzehnts in Mode gewesen, und die Schaufenster, an denen ich vorüberschlich, spiegelten, dass es wie ein Sack über meinen mageren Schultern hing.

Vor der Mauer am Friedrichsplatz sammelten sich die üblichen Grüppchen, bestehend aus Junkies und Obdachlosen, bepackt mit Isomatte und Rucksack, einige hatten ihre Hunde dabei. Ihr Sammelplatz war geschrumpft, seit man die Container für den Ticketverkauf der documenta und die Gastronomiebuden aufgebaut hatte. In wenigen Wochen wäre ihre Anwesenheit im Zentrum der Kunstwelt endgültig unerwünscht. Scharen Kulturhungriger und bettelnde Obdachlose am selben Ort würde die Stadt mit einem Aufgebot an Ordnungsbeamten zu verhindern wissen. Schlechte Presse gab es zu jeder documenta, da sollte wenigstens das oberflächliche Bild makellos sein. Die Obdachlosen würden sich ein abgelegeneres Plätzchen suchen müssen, um ihre morgendlichen Neuigkeiten auszutauschen, wo die Polizei wen kontrolliert und einkassiert hatte und wo man am ehesten in Ruhe gelassen wurde. Einige von ihnen erkannte ich wieder: arme Seelen, für die eine Nacht in Gewahrsam ein Bett und eine Mahlzeit bedeutete, dafür ließ man sich eben auch mal beim Ladendiebstahl erwischen. Oft genug war ich als Anwalt in die U-Haft gerufen worden, ohne etwas ausrichten zu können, aber immerhin war den Formalitäten Genüge getan worden.

Der Königsplatz sah aus, als ob jemand einen wissenschaftlichen Versuch darüber anstellte, welche baulichen Maßnahmen geeignet waren, um unendlich großes Chaos auf einer möglichst kleinen Fläche zu verursachen. Alle werkelten gleichzeitig an dem Platz. Die Pflasterleger arbeiteten um die Gärtner herum, die Baggerfahrer mühten sich, die gepflanzten Platanen nicht umzumähen. Im regelmäßigen Abstand weniger Meter staken Rohre für Wasserspeier aus dem Boden. Ich vermisste den alten, verstaubt wirkenden Königsplatz schon jetzt.

Beim Bäcker an der Ecke zu meiner Kanzlei kaufte ich mit den letzten Münzen, die in der Sakkotasche klimperten, ein Butterhörnchen.

Aus dem Briefkasten im Flur vor meiner Kanzlei fischte ich Post von meinem Vermieter. Ich hatte eine Vorstellung davon, was er mir mitzuteilen hatte, schließlich hatte er seit Februar keine Miete mehr gesehen. Ohne Kanzleiadresse würde mir die Zulassung ohnehin nicht zurückgegeben werden, da konnte die Anhörung ausgehen, wie sie wollte.

Die Aktentasche stellte ich gerade neben dem Schreibtisch im Büro ab, als das Telefon klingelte. Ich griff zum Hörer. »Ja?«

»Was ist denn das für eine Begrüßung?« Es war Matthias Frank. Die Stimme des Kommissars erkannte ich, ohne dass er seinen Namen genannt hatte.

»Bin eben erst zur Tür rein«, pustete ich gespielt außer Atem in die Muschel. Mit einer dumpfen Vorahnung im Nacken fragte ich vorsichtig: »Was gibt’s?«

»Nicht am Telefon. Wir treffen uns im Präsidium. Sofort.«

Aufgelegt.

Matthias Frank war noch nie ein Freund großer Worte gewesen, aber seit der Flucht des Serienmörders Dietschmons alias Azrael war er mir gegenüber extrem kurz angebunden. Ich hatte ihn mit meinen Alleingängen in arge Erklärungsnöte gebracht, und der kaltblütige Killer Azrael war – soweit ich wusste – im Ausland untergetaucht. Besser, ich folgte seiner Aufforderung.

Ich griff die Aktentasche und die Papiertüte vom Bäcker und verließ die Kanzlei.

Am Morgen hatte sich auf der Fahrt von der Nordstadt in die Innenstadt die Tanknadel meines Ford Taunus schon wieder bedenklich Richtung Reserve geneigt. Also hatte ich die schrottreife senfgelbe Kiste auf dem Parkstreifen neben der Martinskirche stehen lassen. Das Butterhörnchen stopfte ich im Laufen auf dem Weg zum Präsidium am Altmarkt in mich hinein.

3

Beim Pförtner erfuhr ich, dass Matthias Frank von seinem Innendienstquartier im dritten Geschoss zwei Etagen nach unten gezogen war; in das Stockwerk der ermittelnden Kriminaler. Ich ließ die Wache im Parterre links liegen und nahm die Treppe.

Auf dem Flur herrschte eine eigenartige Stille. Ich vermisste das Klappern von Schreibmaschinen und das ununterbrochene Läuten der Telefone, das normalerweise aus den diversen Büros drang.

Bevor meine Fingerknöchel die Tür berührten, fiel mir das Namensschild daneben auf. »KOK Matthias Frank«. Es war frisch angebracht worden, das Papier strahlend weiß.

»Komm rein.« Franks Stimme drang durch die geschlossene Tür.

Er saß hinter einem Schreibtisch, die Hände rechts und links flach auf die Platte gelegt und guckte, als würde er mich am liebsten sofort wieder rauswerfen. Seine Mimik schien zu sagen: Du wärst nicht hier, wenn ich eine Wahl hätte.

In meinem Hinterkopf schrillte eine Alarmglocke.

Kein Wort der Begrüßung, stattdessen brummte er: »Folge mir.« Er stand auf, öffnete den Durchgang zum angrenzenden Raum und verschwand darin.

Selbst wenn man so viel Mist gebaut hatte wie ich verdiente man ein Mindestmaß an Höflichkeit. Ich atmete tief durch und ging ihm hinterher.

An der langen Seite des Besprechungstischs lümmelte Kommissar Sachs auf einem Stuhl herum. Er gönnte mir ein Nicken zur Begrüßung. Neben ihm saß eine Frau mit zurückgebundenem blondem Haar. Ich fand ihr Gesicht irritierend, konnte jedoch nicht benennen, warum. Sie und Sachs hatten ihre Jacken abgelegt und entblößten auf diese Weise die Holster, in denen ihre Dienstwaffen steckten. Während die Waffe am gedrungenen, muskulösen Körper von Sachs bloß ein Detail war, wirkte sie an der gertenschlanken Frau wie ein bissiges Tierchen, das es sich an ihrer Hüfte gemütlich gemacht hatte.

Nicht gerade ein Empfangskomitee, wie ich es mir gewünscht hätte. Ein flüchtiger Blick auf eine Pinnwand mit blutigen Tatortfotos genügte mir; die Vorahnung hatte mich nicht getäuscht. Ich zog einen Stuhl vor, um Platz zu nehmen.

»Du kannst stehen bleiben, wir sind auf dem Sprung.« Frank hatte Position am Fenster bezogen und lehnte mit dem Hinterteil am Heizkörper. »Wir bilden gerade eine vorläufige Ermittlungskommission. Das LKA hat uns über ein Tötungsdelikt im Rheingau informiert, das mit einem weiteren im Wald bei Hofheim in Verbindung steht. Ausgerechnet heute Morgen hat sich ein Mord ereignet, der sich in die Reihe einfügt. Dieses Mal hier im Landkreis Kassel.«

Die schmale Frau neben Sachs räusperte sich. »Klar haben wir es eilig, aber willst du uns nicht trotzdem erst mal vorstellen, Matze?«

MATZE?

Franks Wangenmuskulatur wurde fest, ich meinte, ein Zähneknirschen zu hören. Noch nie hatte sich einer von seinen Kollegen eine derart plumpe Vertraulichkeit herausgenommen. Selbst Sachs hätte sich das in der Gegenwart von Fremden niemals erlaubt. Ich verstand nicht, warum Frank ihr nicht mit Anlauf an die Gurgel sprang, und bei näherem Hinsehen sah es so aus, als könnte er sich nur mit Mühe zurückhalten. Jetzt erkannte ich, was mich an der Polizistin zunächst verwirrt hatte. Von vorn wirkte ihr Gesicht kantig, beinahe knabenhaft, was an ihrem etwas zu schmallippigen, schiefen Mund lag. Der fiel im Profil weniger auf als ihre langen blonden Haare, von denen sich einige Strähnen aus dem Pferdeschwanz gelöst hatten.

Seit Frauen sich nicht mehr damit zufriedengaben, ein nettes Accessoire auf dem Beifahrersitz von Franks Sportwagen zu sein, sondern wie gleichgestellte Kolleginnen im Kriminaldienst behandelt werden wollten, musste es ihn sehr viel Überwindung kosten, sich nicht ständig wie der letzte überlebende Obermacho aufzuführen. Vielleicht hatte er deshalb in den Innendienst wechseln wollen, aus dem er nun zurückgekehrt war.

Er kommentierte den verbalen Übergriff mit einem Schnauben. »Danke für den Hinweis. Sandra Cohn ist eine Kollegin vom LKA Frankfurt, Richard Sachs aus Kassel kennst du ja bereits. Das ist Meinhard Petri, Anwalt. Strafrecht.«

Ich nickte den beiden pflichtschuldig zu.

Frank trat an die Stirnseite des Tisches und postierte sich vor der Pinnwand, auf der neben den Tatortfotos Skizzen und Lagepläne angeheftet waren. Am Zustand einer der Leichen erkannte ich sofort, dass sie vermutlich lange Zeit unentdeckt geblieben war. Das Bild genügte, um den Geruch eines solchen Fundortes in der Nase zu haben.

Frank hatte meinen Blick registriert. »Es gibt einen frischen Tatort. Fuldaschleife bei der Sperre-Siedlung in Bergshausen, direkt am Ufer. Wir haben schon genug Zeit vertrödelt, die Kollegen vor Ort warten auf uns. Ich erzähle dir unterwegs, was du wissen musst.«

»Darf ich wenigstens erfahren …?«

Mit einer Geste schnitt Frank mir das Wort ab. »Sobald wir im Wagen sitzen. Wir müssen los.«

Sein Tonfall duldete keinen Widerspruch. Frank ging vor, Sachs und Cohn hatten die Jacken übergeworfen und warteten darauf, nach mir den Raum zu verlassen. Zwischen den dreien eingekeilt wurde ich auf den Parkplatz gelotst. Cohns lange Beine steckten in engen schwarzen Jeans, und an den Füßen trug sie klobige Doc Martens, die aus ihrem federnden Gang eine Fitnessübung machten.

Frank öffnete mir die Tür zum Rücksitz eines Zivilfahrzeugs und ließ sich neben mich fallen, die beiden anderen stiegen vorne ein. Sachs griff zum mobilen Blaulicht, aber Frank legte ihm von hinten eine Hand auf die Schulter. »Kein großes Tamtam. Wir sind ohnehin spät dran, auf fünf Minuten kommt es jetzt auch nicht mehr an.«

»Wärst du so freundlich, mir zu erklären, was das hier soll?« Allmählich ging es mir auf die Nerven, behandelt zu werden, als wäre ich gar nicht anwesend.

»Letzten Sommer ist Staatsanwältin Frida Wiener von einem Spaziergang nicht zurückgekehrt. Du erinnerst dich vielleicht an sie, sie ist vor ein paar Jahren in den Taunus gezogen. Sie wurde in einem an Hofheim angrenzenden Wald erdrosselt in einem Gebüsch aufgefunden.« Frank stülpte die Lippen nach innen und zog die Brauen zusammen. Eine Grimasse, die aussah, als hätte er Schmerzen. »Vor wenigen Tagen kam Sandra Cohn mit der Meldung zu uns, dass man eine Leiche in einem Ferienhaus im Rheingau entdeckt hat. Der Tote hat einen Monat dort gelegen.« Frank stockte. »Es handelt sich um den ehemaligen Kollegen Heinz Sehling. Hatte sich ein besonders abgeschiedenes Plätzchen für seinen Ruhestand ausgesucht.«

Sachs hatte die ganze Zeit konzentriert den Wagen Richtung Ortsausgang Kassel gelenkt, jetzt warf er mir im Rückspiegel einen kurzen Blick zu. Sehling war Franks vertrautester Kollege bei der Kripo gewesen, so etwas wie sein Ziehvater.

Frank hielt den Kopf gesenkt.

Sachs fuhr die B83 entlang an Waldau vorbei und bog in Bergshausen ab. Er folgte der gewundenen Hauptstraße durch den alten Ortskern, bis die Fulda am Ufersaum hinter sattem Grün zu erkennen war. Die Idylle wurde einzig durch die monströsen Stelen der Autobahnbrücke gestört, die das gesamte Firmament über uns abzufangen schien. Nach einigen hundert Metern öffnete eine Lichtung den Blick auf eine Reihe Doppelhäuser, die ich niemals in dieser Abgeschiedenheit vermutet hätte. Die Asphaltstrecke endete in einer Wendeschleife, von der ein befestigter Wanderweg Richtung Fulda abging und in eine Holzbrücke mündete, die für eine Überquerung mit Autos zu schmal war. Halb im Gras geparkt reihten sich Fahrzeuge auf: Notarzt, Polizei, Leichenwagen. Ein Krankenwagen war offensichtlich nicht mehr notwendig gewesen.

Sachs hielt an letzter Position in der Schlange und stellte den Motor ab. Mit einem mulmigen Gefühl im Magen stieg ich aus und schlich mit etwas Abstand meinen drei Begleitern hinterher.

Wir tauchten unter einem Absperrband durch und schritten über die überdachte Brücke, deren Holzkonstruktion so massiv war, dass sie selbst unser vielfüßiger strammer Marsch nicht in Schwingung brachte. Lediglich die klobigen Sohlen von Cohns Schuhen erzeugten einen dumpfen Hall, der sich mit dem Rauschen der Fulda mischte, die unter uns träge in einer weiten Schleife vorbeifloss. Auf der anderen Seite bog der Weg in einer scharfen Linkskurve ab, um dem tiefer gelegenen Ufer zu folgen.

Der Tatort lag keine hundert Meter von der Brücke entfernt. Wie Aliens eilten in weiße Anzüge verpackte Gestalten vor der romantischen Kulisse hin und her.

Sandra Cohn drehte sich zu mir um und wartete, bis ich aufgeschlossen hatte.

»Alles in Ordnung?«, fragte sie.

»Keine Ahnung. Wird sich zeigen.«

Wir ließen Frank und Sachs den Vortritt. Nachdem die beiden ein paar Minuten im Uferbewuchs gebeugt über etwas gestanden hatten, kehrten sie auf den Weg zurück. Cohn und ich nahmen den bereits platt getretenen Pfad durch das kniehohe Gras. Verdeckt von der Böschung lag dort ein schlanker, athletischer Körper in Sportkleidung, die Gliedmaßen unnatürlich verrenkt. Das Gesicht war im Ausdruck größter Pein eingefroren. Dort, wo einmal die Augen gewesen waren, klafften blutige Wunden, die Zunge ragte blau aus dem Mund.

»Erdrosselt?«, fragte Frank den Gerichtsmediziner, der seine Utensilien in einen Alukoffer packte.

Mit lustlosem Gesichtsausdruck zog dieser mit dem Zeigefinger unterhalb seines Kinns einen Bogen. Eine direkte Antwort sparte er sich; ein deutlich sichtbares Strangulationsmal hatte sich am Hals des Opfers als dünne blutige Linie im Gewebe verewigt. »Alle übrigen Manipulationen sind post mortem vorgenommen worden.«

Manipulationen. So wurde das Unaussprechliche erträglich.

»Sicher, dass es Frenzel ist?«, hakte Frank nach.

»Er hat keine Papiere bei sich. Aber hey, die beiden Spezialagenten dort drüben haben einen Jogger namens Ludger Frenzel, der genau diese Sportkleidung trug, auf der anderen Seite der Brücke aus den Augen verloren.« Der Gerichtsmediziner kräuselte süffisant die Lippen. »Klar ist er das.«

Frank warf zwei Typen in Zivil einen bösen Blick zu, die an einen Baum gelehnt die Szene verfolgten. »Verloren?«, fragte er zähneknirschend. »Wie dämlich muss man sein, um ein Überwachungsziel so lange unbeaufsichtigt zu lassen, damit jemand das mit ihm anstellen kann? Das erledigt man doch nicht mal eben in fünf Minuten.«

»Na ja«, der Gerichtsmediziner hob den Zeigefinger, »mit ein wenig Übung braucht es nicht sehr viel länger.«

Frank quittierte die Belehrung mit einem genervten Augenrollen. »Haben wir sonst irgendwelche verwertbaren Spuren gefunden?«

»Zwei Sorten Fußabdrücke, die Profile werden gesichert. Es hat zwar kein ausgiebiger Kampf stattgefunden, aber Frenzel hat Hautabschürfungen. Der Täter scheint ihn mit voller Wucht von den Beinen geholt zu haben.«

Sandra Cohn ließ den Blick schweifen. Am gegenüberliegenden Ufer der Fuldaschleife hatte sich eine Traube Neugieriger gebildet, die das Treiben der Polizei beobachtete. »Es sollte sofort einer da rüber und die Leute befragen. Vielleicht hat jemand von ihnen was gesehen.«

»Beamte sind längst auf dem Weg.« Sachs wandte sich an Frank. »Genauso wie zwei weitere, die sich die Bewohner der Sperre-Häuser vornehmen. Alles schon im Gange. Allerdings ist der Tatort weder vom gegenüberliegenden Ufer einsehbar noch von dort, wo die Gaffer stehen. Sehr clever gewählt, wenn du mich fragst«, gab Sachs im Tonfall eines Besserwissers von sich. Offensichtlich sah er in Cohn eine Konkurrentin, der gegenüber er seinen Status als künftiger Platzhirsch zementieren wollte. Möglicherweise stand ihm aber auch der Sinn nach etwas anderem, und er wollte ihr beweisen, was für ein toller Hecht er war.

Frank ging nicht auf Sachs’ Klugscheißerei ein. »Mir trampeln zu viele Leute am Tatort rum.« Er scheuchte Sachs, Cohn und mich Richtung Brücke. Als wir die beiden Zivilbeamten passierten, die immer noch mit verschränkten Armen an dem Baum lehnten und so taten, als wären sie sich keiner Schuld bewusst, bellte Frank: »Der Bericht liegt in genau einer Stunde auf meinem Tisch. Und wenn da nichts drinsteht, was erklärt, wie ihr den verlieren konntet, dann könnt ihr eure Streifenuniformen wieder aus dem Schrank holen.«

Hinter seinem Rücken schnitt Sachs eine Grimasse, die Franks Ausbruch ins Lächerliche zog. Trotzdem folgten die Beamten der Aufforderung und trollten sich.

»Wartet«, rief Sachs ihnen hinterher. »Es ist besser, wenn einer von uns im Präsidium ist, falls sich Zeugen melden.« Er fixierte unmissverständlich Sandra Cohn.

Sie presste die Lippen aufeinander, vermutlich um eine bissige Antwort zurückzuhalten, und sagte nach einer kurzen Bedenkzeit: »Ist okay. Ich fahre mit den beiden ins Präsidium. Begleiten Sie uns?«

Es dauerte einen Moment, bis mir klar wurde, dass diese Frage mir galt. Nachdem mich Franks Blick gestreift hatte, der mir zu verstehen gab, dass er einverstanden war und dass ich keinen Mist machen solle, nickte ich.

4

Cohn und ich saßen wie die Schulkinder nebeneinander auf dem Rücksitz. Kaum hatten wir das Wäldchen hinter uns gelassen und den alten Ortskern von Bergshausen erreicht, konnte ich meine Neugier nicht mehr im Zaum halten.

»Warum bin ich eigentlich hier?«

»Das sollte Ihnen besser Kommissar Frank erklären«, wich sie aus. Sie hatte nicht »Matze« gesagt oder »Matthias«, sondern »Kommissar Frank«. Die Lage war ernst.

»Wieso hatte Frenzel zwei Aufpasser?«

Sie hatte ihre schlanken Finger ineinander verhakt und knetete die Gelenke. »Sagt Ihnen der Sandmann etwas?«

»Klar. Wann war das? Anfang der 1970er? Ich studierte gerade in Marburg. So eine aufsehenerregende Mordserie haben die angehenden Juristen natürlich mit Spannung verfolgt.«

Sie nickte. »Die aktuellen Opfer waren seinerzeit in die Verhaftung und Verurteilung des Sandmanns involviert.«

»Sie denken an einen Racheakt? Ist er – wie hieß er doch gleich?«

»Carl Otto Poller.«

»Richtig, ist Poller etwa auf freiem Fuß?«

»Nein, der sitzt sicher verwahrt in der Psychiatrie. Nachdem er die Haftstrafe abgesessen hatte, ging er nahtlos in die Sicherungsverwahrung, und dort wird er auch für den Rest seines Lebens bleiben.«

»Frenzel war als Gutachter im Fall Poller tätig?«

»Hm, als Kriminaltechniker. Nach seinen Ausführungen vor Gericht bestanden kaum noch Zweifel an Pollers Täterschaft in den sieben Mordfällen.«

Ich kannte das Gutachten nicht, erinnerte mich aber daran, dass ich damals mit einer Mischung aus Ekel und Faszination den Ablauf von Pollers Taten studiert hatte. Er hatte seine Opfer erdrosselt und ihre Augäpfel als Trophäen mitgenommen. Die leeren Höhlen hatte er mit Sand aufgefüllt. »Sie haben ›kaum‹ gesagt.«

Cohn legte fragend die Stirn in Falten.

»Ja, Sie haben gemeint, dass kaum Zweifel an Pollers Täterschaft bestanden.«

Sie warf mir einen überraschten Blick zu. »Bei Ihnen muss man gut aufpassen, was man sagt, oder?«

»Sie dürfen nicht vergessen, dass ich für die andere Seite spiele. Ich höre sehr genau hin.«

Sie hatte nach wie vor die Hände ineinander verschränkt und rieb die Finger aneinander. So nah an ihr dran kam ich nicht umhin, sie eingehender zu betrachten. Das Auffälligste war ihr Gesicht, das von jeder Seite komplett anders aussah. Im Moment saß ich der härteren Hälfte gegenüber. Der Wangenknochen trat deutlicher hervor, außerdem hatten sich die Falten um den Mund herum viel tiefer eingeprägt als auf der mir abgewandten Seite. Während sie die Hände knetete, beobachtete ich, wie die Sehnen an ihren Unterarmen arbeiteten. Sie war ohnehin sehr schlank, aber ihre Arme verrieten, wie drahtig der Rest ihres Körpers unter der kurzen Lederjacke und der knatterengen Jeans sein mochte. Irgendwie kam sie mir vor wie Matthias Frank in einer jüngeren, weiblichen Ausgabe.

Noch immer war meine Frage unbeantwortet, ob Zweifel an Pollers Täterschaft bestanden hatten. Als ihre Finger plötzlich stillstanden, hatte sie sich offensichtlich eine Antwort zurechtgelegt. »Man ging davon aus, dass Poller die letzte Tat nicht zu Ende bringen konnte. Das Opfer war erdrosselt worden, die Augen waren zwar ausgestochen, allerdings nicht entfernt worden. Poller hat auch diesen Mord zugegeben, es gab keinen Grund, an seinem Geständnis zu zweifeln.«

Das waren viel mehr Informationen, als sie mir hätte geben dürfen. Aus dem nüchternen Polizeisprech reimte ich mir folgende unterschwellige Botschaft zusammen: Es hatte selbstverständlich Zweifel daran gegeben, dass Poller den letzten Mord verübt hatte. Um den Fahndungserfolg nicht zu gefährden, hatte man dennoch sein Geständnis akzeptiert und keine weiteren Nachforschungen angestellt. Der Ermittlungsleiter der Soko »Sandmann« war der verschusselte Altkommissar Heinz Sehling gewesen, an seiner Seite der vom Ehrgeiz zerfressene Matthias Frank. Da es mit den Ermittlungen nicht vorangegangen war, hatte man Frank nach einer Weile die Leitung übertragen. Wir kannten uns zu der Zeit nicht persönlich, aber ich erinnerte mich daran, wie sehr ich sein Durchhaltevermögen bewundert hatte. Dieser Fall hätte ihn problemlos die Karriere kosten können, doch am Ende hatte er sich einen Freifahrtschein für die überheblichen Eskapaden erarbeitet, für die er seither im Präsidium berüchtigt war. Franks Aufklärungsquote konnte sich sehen lassen, deswegen ließ man ihm so einiges durchgehen, wofür manch anderem längst ein Disziplinarverfahren angehängt worden wäre.

Allmählich bekam ich Magengrummeln bei der Vorstellung, warum ich in diesem Wagen saß. Obendrein hatte das winzige Butterhörnchen nicht annähernd als Frühstück ausgereicht. »Man ist diesem losen Faden nicht nachgegangen?«

»Poller hatte alle Taten gestanden, er konnte den Ablauf von der Tötung des letzten Opfers, Werner Jungbluth, widerspruchsfrei rekonstruieren. Und dann noch der massive Druck von oben, das Ganze zum Abschluss zu bringen.«

»Wieso?«

»1972 war documenta-Jahr. Keine gute Publicity, wenn in einer Stadt, in der Hunderttausende Besucher aus aller Welt erwartet werden, ein Serienmörder rumläuft. Der Zugzwang für Frank und Sehling muss enorm gewesen sein.«

Verrückt, wie die Situation damals der heutigen ähnelte, vermutlich würde man von Frank auch im aktuellen Fall lautlose Ermittlungsarbeit verlangen. »Druck hin oder her, Sie kennen ihn genauso gut wie ich …« Ich ließ den Satz einen Moment im Raum stehen, weil ich hoffte, eine Reaktion bei ihr zu provozieren, die mehr über das Verhältnis zwischen ihr und dem Kommissar verraten würde. Sie zeigte keine Regung. Entweder ich reimte mir da etwas Falsches zusammen, oder sie war die abgebrühte Ermittlerin, für die ich sie hielt. »Frank würde eine erfolgversprechende Fährte nicht aufgeben, egal, wie groß der Druck von oben ist«, half ich nach.

»Niemals.« Ihr schmaler Mund verzog sich zu einem schiefen Lächeln.

»Gab es denn eine Spur?«

»Nein.«

»Gab es Indizien, die den Zweifel nährten?«

»Ja.«

»Ja. Nein. Wollen wir jetzt den Rest der Fahrt so weitermachen?«

Sie atmete hörbar aus. »Poller arbeitete damals – wie Sie sicher wissen – sehr gewissenhaft eine Liste ab. So ganz ist bis heute nicht klar, nach welchen Kriterien er seine Opfer ausgesucht hat, das bleibt wahrscheinlich für immer in seinem kranken Hirn verschlossen, aber sie waren keinesfalls zufällig ausgewählt. Er musste die Ausführung ja gut vorbereiten, um genug Zeit zu haben, derart akribisch die Augen zu entfernen, damit er seine Trophäen unversehrt mitnehmen konnte. Also keine reinen Gelegenheitstaten, wenn Sie wissen, was ich meine. Die Opfer entsprachen alle dem gleichen Bild: wohlsituiert, mittelalt, keine Auffälligkeiten. Außer Jungbluth. Der war alkoholabhängig, arbeitslos und bei seiner Frau zu Hause rausgeflogen. Erinnert Sie das an jemanden?«

Ich musste schlucken. So direkt hatte mir das noch niemand vor die Füße geknallt.

Meine Sprachlosigkeit war ihr nicht entgangen. Sie biss sich auf die schiefe Lippe. »O Gott, nein, ich wollte nicht … Ich meinte, dass jemand Opfer mit einem bestimmten gesellschaftlichen Hintergrund auswählt. So wie der, der Sie unfreiwillig zum Mitspieler auserkoren hat. Dieser Gilbert Dietschmons.« Sie rang sich ein zu breites Lächeln ab, das den peinlichen Moment nicht angenehmer machte.

»Ich bevorzuge seinen selbst gewählten Alias Azrael. Sein echter Name macht ihn zu menschlich, und gegen die Vorstellung, dass ein normaler Mensch solche Taten vollbringen kann, sträubte sich alles in mir.«

»Gut, also dieser Azrael hatte ja auch ein Muster, das sich über gemeinsame Kontakte der Opfer erschloss. Bei Poller war es ähnlich, einzig Jungbluth fiel da aus dem Rahmen. Das in Kombination mit der nicht vollendeten Tat nährte Zweifel daran, dass Pollers Geständnis echt war.«

»Es besteht demnach die Möglichkeit, dass sich schon damals jemand auf Pollers Trittbrett gestellt hat? Wenn ich sein Psychogramm richtig in Erinnerung habe, hätte er den ›Ruhm‹ nicht gern geteilt. Hat er den Mord nur auf seine Kappe genommen, um allein im Rampenlicht zu stehen?«

»Die Möglichkeit besteht«, gab Cohn zu.

Die Beamten auf den Vordersitzen wechselten einen Blick. Sie hatten die Fahrt über schweigend unserer Unterhaltung gelauscht. Wahrscheinlich grübelten sie, wie sie das drohende Unwetter, das in Person von Matthias Frank über sie hereinzubrechen drohte, abwenden konnten. Es war ein cleverer Schachzug von Sachs gewesen, uns zu den beiden ins Auto zu setzen, auf diese Weise hatten sie keine Gelegenheit, sich eine Version der Geschichte zurechtzulegen, mit der sie glimpflich davonkommen würden.

5

Während Sandra Cohn Kaffee organisierte, wartete ich im Besprechungszimmer und sah mir die Fotos vom Tatort an der Waldlaufstrecke von Staatsanwältin Wiener an. Selbst für einen Laien erkennbar war sie – genau wie Frenzel – mit einer Drahtschlinge erdrosselt worden. An ihrem Hals hatte sich ein dünner blutiger Strich verewigt, ihr Gesicht war vom Todeskampf verzerrt – zumindest das, was davon übrig war, nachdem man ihr die Augen ausgestochen hatte. Sie lag verkrümmt auf der Seite, als hätte der Täter sie nach vollendeter Tat wie einen dreckigen Lappen fallen gelassen. Dieser Mord war fahrig verübt worden, es hatte schnell gehen müssen. Das Ergebnis zählte mehr als die Tötung. Ich verglich die Bilder in Gedanken mit den Tatorten, die Poller in den 1970ern hinterlassen hatte, und fand bei dieser aktuellen Stümperei keine Vergleichsmerkmale mit Pollers Liebe zum handwerklichen Detail – abgesehen davon, dass am Ende ein Mensch einen grausamen Tod gestorben war. Mit seinen Taten hatte Poller sich selbst ein Denkmal gesetzt, der »Sandmann von Kassel« war zur Gruselgeschichte geworden, die sich die Kinder beim Zelten im Dunkeln erzählten, und Erwachsene dachten mit Schrecken an jene Zeit zurück, an der man sich kaum auf die Straße traute, weil niemand wusste, auf wen es der Sandmann letztendlich abgesehen hatte. Er hatte sich einen Mythos geschaffen, aber das schien nicht das Motiv des Täters zu sein, der die Kripo im Moment in Atem hielt.

Zeitgleich mit Cohn fanden sich Frank und Sachs im Raum ein. Frank und ich waren seit fast zehn Jahren befreundet. Der Altersunterschied zwischen uns war nie ins Gewicht gefallen; für ein Bier in der Garage und ein Männergespräch über Autos oder Frauen war ein Vierteljahrhundert nicht entscheidend. Sein kurzes Haar war früh grau geworden, das änderte jedoch nichts an seiner sonst eher jugendlichen Erscheinung. Er war ein drahtiger Typ, sportlich gekleidet und stets braun gebrannt. Selbst als 60-Jährigen ließ ihn der spürbare Hunger auf Abenteuer kernig erscheinen. Im Moment war davon nicht viel übrig, so wie er sich in den Raum schleppte. Seine Schlappheit wurde durch Sachs und Cohn verstärkt, die geschmeidig wie Raubkatzen ihre Plätze am Besprechungstisch einnahmen. Und als ob das nicht ausreichte, musste er sich obendrein »Matze« nennen lassen.

Irgendwie erschien es mir unpassend, im Beisein seiner Kollegen über ihn nachzudenken, und ich zwang die Gedanken zurück zum Grund unseres Treffens.

»Warum bin ich hier?«