9,99 €

Mehr erfahren.

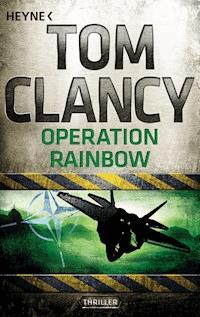

- Herausgeber: Heyne

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: JACK RYAN

- Sprache: Deutsch

Jagd auf einen unsichtbaren Gegner

Geheimdienstmann Jack Ryan erfährt, dass kolumbianische Drogenbosse drei hochrangige Amerikaner getötet haben. Ryan und eine Gruppe erprobter Männer nehmen die Herausforderung an, doch keiner weiß, wohin dieser Schattenkrieg führt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 1025

Veröffentlichungsjahr: 2012

Ähnliche

Das Buch

Jack Rayn, Held vieler Romane von Tom Clancy, erfährt, dass kolumbianische Drogenbosse drei hochrangige Amerikaner getötet haben. Die Botschaft ist unmissverständlich: Wir haben genug von eurer Jagd auf uns, lasst uns in Ruhe. Doch diesmal sind die selbstherrlichen Kartellchefs zu weit gegangen. Auf diese Herausforderung hin setzen die Amerikaner Geheimagenten in Kolumbien ein, und zu Hause bereiten sich modernst ausgerüstete Spezialisten auf den Kampf vor. Doch zuerst muss Ryan herausfinden, wer der eigentliche Feind ist und wie weit man bei diesem Einsatz gehen darf. Lange Zeit weiß er nicht, welche Gefahr die größere ist: jene, die die USA von außen, oder jene, die sie im Inneren bedroht.

Der Autor

Tom Clancy war jahrelang als Versicherungsagent tätig. Eine Meuterei auf einem sowjetischen Zerstörer regte Clancy, der sich schon immer für militärische und rüstungstechnische Probleme interessiert hatte, dazu an, seinen ersten Techno-Thriller Jagd auf Roter Oktober zu schreiben. Das Buch wurde auf Anhieb ein internationaler Erfolg, der sich in der Verfilmung mit Sean Connery in der Hauptrolle wiederholte. Seitdem ist Tom Clancy der Erfolg treu geblieben, so dass alle seine Romane über lange Wochen auf den ersten Plätzen der Bestsellerlisten rangierten.

Der Autor im Internet: www.tomclancy.com

Die Jack-Ryan-Romane bei Heyne im Taschenbuch:

Jagd auf Roter Oktober – Der Kardinal im Kreml – Operation Rainbow – Im Zeichen des Drachen – Red Rabbit – Im Auge des Tigers

Tom Clancy

Der Schattenkrieg

Roman

Aus dem Amerikanischen von Hardo Wichmann

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Titel der Originalausgabe CLEAR AND PRESENT DANGER

Copyright © 1989 by Jack Ryan Enterprises Ltd.

Lizenzausgabe mit Genehmigung des Scherz Verlag, Bern und München Alle deutschsprachigen Rechte beim Scherz Verlag, Bern und München Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München.

Covergestaltung: Nele Schütz Design, München

Ohne Macht ist das Gesetz kraftlos.

PASCAL

Es ist die Funktion der Polizei, bei der Durchsetzung der Absichten des Staates intern und unter normalen Bedingungen Gewalt auszuüben oder mit ihrer Anwendung zu drohen. Es ist die Funktion der Streitkräfte, zu normalen Zeiten extern und intern nur zu außergewöhnlichen Zeiten Gewalt auszuüben oder mit ihrer Anwendung zu drohen ... Das Ausmaß der Gewalt, die der Staat zur Durchsetzung seiner Absichten auszuüben bereit ist..., ist so groß, wie es die jeweilige Regierung zur Vermeidung eines Zusammenbruchs ihrer Funktion und einer Aufgabe ihres Verantwortungsbereichs für nötig und angemessen erachtet.

GENERAL SIR JOHN HACKETT

PROLOG

Die Lage

Noch war das Arbeitszimmer des Präsidenten leer. Das Oval Office im Westflügel des Weißen Hauses ist durch drei Türen zu erreichen: vom Vorzimmer der Sekretärin, aus einer kleinen Küche, die an das Privatzimmer des Präsidenten angrenzt, und aus dem Korridor. Für das Büro eines Top-Managers hat der Raum bescheidene Ausmaße; Besucher finden ihn unweigerlich kleiner als erwartet. Der Schreibtisch des Präsidenten vor den dicken Fenstern aus kugelsicherem Polykarbonat, das den Rasen vorm Weißen Haus nur verzerrt sichtbar werden läßt, besteht aus dem Holz vom HMS Resolute, einem britischen Polarforschungsschiff, das 1854 im Eis aufgegeben und im folgenden Jahr von Amerikanern geborgen wurde. Zum Dank ließ Königin Viktoria aus den Eichenbalken des Schiffes einen Schreibtisch fertigen und dem US-Präsidenten zum Geschenk machen. Das Möbelstück aus einer Zeit, in der die Menschen kleiner waren als heute, wurde während Reagans Präsidentschaft etwas erhöht. Nun war es beladen mit Akten und Positionspapieren, einem Computerausdruck des präsidialen Terminkalenders, einer Sprechanlage, einem konventionellen Tastentelefon für mehrere Leitungen und einem ganz gewöhnlich aussehenden, aber hochkomplizierten Apparat für abhörsichere Gespräche.

Der Sessel des Präsidenten war eine Sonderanfertigung, deren hohe Rückenlehne zum zusätzlichen Schutz gegen Kugeln, die ein Irrer durch die schweren Fenster feuern mochte, mit dem modernen Werkstoff Kevlar – leichter und fester als Stahl – gepanzert war. Natürlich taten um diese Tageszeit in diesem Teil des Gebäudes rund ein Dutzend Agenten des Secret Service Dienst. Um hier hereinzukommen, mußte jeder einen Metalldetektor passieren und sich der strengen Kontrolle der Secret-Service-Wache unterziehen. Bei diesen Männern, die man an ihren fleischfarbenen Ohrhörern erkannte, trat die Höflichkeit gegenüber der Hauptaufgabe, den Präsidenten zu schützen, in den Hintergrund. Alle trugen unter den Jacketts schwere Faustfeuerwaffen, und jedem war bei der Ausbildung eingeschärft worden, in jedermann und allem eine Bedrohung für WRANGLER, derzeitiger Codename für den Präsidenten, zu sehen.

Vizeadmiral James Cutter von der US Navy war schon seit 6 Uhr 15 in seinem Büro in der Nordwestecke des Westflügels. Der Job des Sicherheitsberaters des Präsidenten verlangte einen Frühaufsteher. Kurz vor acht trank er seine zweite Tasse Kaffee, schob die Papiere für die Lagebesprechung in eine Ledermappe, schritt durch das leere Zimmer seines Stellvertreters, der gerade in Urlaub war, wandte sich im Korridor nach rechts, passierte das ebenfalls verwaiste Büro des Vizepräsidenten, der sich in Seoul aufhielt, und bog hinter der Tür des Stabschefs nach links ab. Cutter gehörte zu den wenigen Insidern – der Vizepräsident zählte nicht zu ihnen –, die ohne die Genehmigung des Stabschefs das Oval Office betreten durften, wann immer sie es für notwendig erachteten. Allerdings meldete er sich meist telefonisch an, um den Sekretärinnen eine Vorwarnung zu geben. Dem Stabschef mißfielen solche Privilegien zwar, aber das hatte nur zur Folge, daß Cutter seinen unbeschränkten Zugang noch mehr genoß. Auf dem Weg nickten ihm vier Leute von der Sicherheit einen guten Morgen zu, und der Admiral nahm die Grüße hoheitsvoll zur Kenntnis. Cutters offizieller Codename war LUMBERJACK. Er wußte zwar, daß man ihm beim Secret Service intern einen anderen, weniger schmeichelhaften Spitznamen verpaßt hatte, aber was diese kleinen Fische von ihm hielten, war dem Admiral gleichgültig. Das Vorzimmer lief schon auf vollen Touren; drei Sekretärinnen und ein Agent des Secret Service saßen auf ihren Plätzen.

»Ist der Chef pünktlich?« fragte er.

»WRANGLER kommt gerade runter, Sir«, erwiderte Special Agent Connor. Er war vierzig, Abteilungschef der Wache des Präsidenten, und völlig uninteressiert an Cutters Meinung über ihn. Präsidenten und ihre Berater kamen und gingen, manche geliebt, andere verhaßt, aber die Profis vom Secret Service bedienten und schützten sie alle. Sein geübter Blick glitt über die Ledermappe und Cutters Anzug. Heute keine Waffe. Connor war nicht krankhaft argwöhnisch – immerhin war der König von Saudi-Arabien von einem Familienmitglied ermordet und Aldo Moro von seiner eigenen Tochter an die Entführer verraten worden, die ihn dann umbrachten. Sorgen machten ihm nicht nur die Geistesgestörten; jedermann konnte eine Bedrohung für den Präsidenten darstellen. Zu seinem Glück brauchte sich Connor nur um die körperliche Unversehrtheit seines Schutzbefohlenen zu kümmern. Es gab noch andere Sicherheitsaspekte, die anderen, weniger professionellen Leuten oblagen.

Alles erhob sich, als der Präsident erschien, gefolgt von seiner Leibwächterin, einer gelenkigen Frau in den Dreißigern, deren dunkle Locken elegant über die Tatsache hinwegtäuschten, daß sie zu den besten Pistolenschützen im Dienst der Regierung gehörte. ›Daga‹ – so nannten sie ihre Kollegen – lächelte Connor zu. Ihnen stand ein leichter Tag bevor. Der Präsident wollte das Haus nicht verlassen. Sein Terminkalender war gründlich überprüft worden – die Sozialversicherungsnummern aller nicht regelmäßigen Besucher liefen durch den Fahndungscomputer des FBI –, und die Gäste selbst wurden natürlich so gründlich durchsucht, wie es der Verzicht auf eine Leibesvisitation zuläßt. Der Präsident winkte Admiral Cutter mit hinein. Die beiden Agenten sahen sich noch einmal den Terminkalender an. Das war reine Routinesache, und es störte Connor auch nicht, daß nun eine Frau einen Männerjob tat. Daga hatte sich den Posten auf der Straße verdient, und jeder potentielle Attentäter, der sie als Vorzimmermaus abtat, würde sein blaues Wunder erleben. Während Cutters Aufenthalt im Chefzimmer lugte einer der beiden Agenten alle paar Minuten durch einen Spion in der weißen Tür, um sich zu vergewissern, daß kein Unheil geschah. Der Präsident war nun seit über drei Jahren im Amt und hatte sich an die permanente Observierung gewöhnt. Den Agenten kam kaum je der Gedanke, daß ein normaler Mensch das bedrückend finden könnte. Es war ihre Aufgabe, über alles, was der Präsident tat, Bescheid zu wissen, und dazu gehörte auch die Häufigkeit seiner Gänge zur Toilette und die Wahl seiner Bettpartner. Ihre Vorgänger hatten alle möglichen Techtelmechtel gedeckt und vertuscht. Selbst die Gattin des Präsidenten hatte nicht das Recht gehabt zu erfahren, was er so Stunde für Stunde am Tag trieb – zumindest einige Präsidenten hatten diese Anweisung gegeben –, nur die Leute vom Secret Service wußten immer Bescheid.

Hinter der geschlossenen Tür nahm der Präsident Platz. Durch die Seitentür brachte der Messesteward, ein Filipino, ein Tablett mit Kaffee und Croissants herein und stand stramm, ehe er sich wieder entfernte. Damit waren die Präliminarien der morgendlichen Routine erledigt, und Cutter begann mit seinem Lagebericht. Die Unterlagen waren ihm von der CIA vor Tagesanbruch in sein Haus in Fort Myer, Virginia, gebracht worden; so bekam der Admiral Gelegenheit, die Informationen des Nachrichtendienstes in eigene Worte zu fassen. Sein Bericht war kurz. Es war Spätfrühling, und auf der Welt herrschte relativer Friede. Kriege, die in Afrika und anderswo wüteten, tangierten amerikanische Interessen kaum, und der Nahe Osten war so ruhig, wie er eben sein konnte. So blieb Zeit für andere Themen.

»Was macht SHOWBOAT?« fragte der Präsident und strich Butter auf sein Croissant.

»Das Unternehmen läuft, Sir. Ritters Leute sind bereits an der Arbeit, Sir«, erwiderte Cutter.

»Die Sicherheit der Operation macht mir noch immer Kummer.«

»Mr. President, die Angelegenheit ist so geheim, wie angesichts der Umstände zu erwarten ist. Gewiß, es gibt Risiken, aber wir beschränken die Zahl der Beteiligten auf das absolute Minimum, und wer informiert ist, wurde sorgfältig ausgewählt.«

Das trug dem Sicherheitsberater ein Grunzen ein. Der Präsident saß in einer Falle, in die er sich mit seinen eigenen Worten manövriert hatte, mit Versprechungen und Erklärungen; die Bürger hatten die unangenehme Angewohnheit, sich so etwas zu merken. Und selbst wenn sie solche Dinge vergaßen, gab es immer Journalisten und politische Rivalen, die keine Gelegenheit zu einer Mahnung verstreichen ließen. Bei vielem hatte er in seiner Amtszeit eine glückliche Hand gehabt, aber viele dieser Erfolge mußten geheim bleiben – zu Cutters Verdruß. Andererseits war in der politischen Arena kein Geheimnis sakrosankt – am allerwenigsten in einem Wahljahr. Eigentlich sollte sich Cutter um diese Aspekte überhaupt nicht kümmern. Als Marineoffizier wurde von ihm erwartet, daß er ein unpolitisches Auge auf die Aspekte der nationalen Sicherheit warf, aber diese Richtlinie mußte wohl von einem Mönch formuliert worden sein. Mitglieder der Exekutive legen gemeinhin keine Armuts- und Keuschheitsgelübde ab, und auch mit dem Gehorsam nahmen sie es manchmal nicht so genau.

»Ich habe dem amerikanischen Volk versprochen, dieses Problem anzugehen«, bemerkte der Präsident übellaunig. »Und was ist bisher rausgekommen? Kein Furz.«

»Sir, einer Bedrohung der nationalen Sicherheit kann nicht mit polizeilichen Mitteln begegnet werden.« Cutter war seit Jahren auf diesem Thema herumgeritten und hatte nun endlich ein offenes Ohr gefunden.

Ein neues Grunzen. »Klar, hab’ ich ja auch gesagt.«

»Jawohl, Mr. President. Zeit, daß die mal lernen, wie in der Oberliga gespielt wird.«

»Gut, James, Sie sind am Ball. Vergessen Sie aber nicht, daß wir Ergebnisse brauchen.«

»Die werden Sie bekommen, Sir. Darauf können Sie sich verlassen.«

»Es ist Zeit, daß diesem Gesindel eine Lektion erteilt wird«, dachte der Präsident laut. Daß die Lektionen streng sein würden, stand für ihn außer Zweifel.

Eine Stunde später ging die Sonne über der Karibik auf, und anders als im klimatisierten Weißen Haus war hier die Luft schwül und stickig und kündigte einen weiteren von einem zählebigen Hoch bestimmten drückendheißen Tag an. Das bewaldete Küstengebirge im Westen ließ die Brise zu einem Wispern ersterben, und der Eigner der Empire Builder war längst bereit, in See zu stechen, wo die Luft kühler war und der Wind frei wehte.

Seine Besatzung erschien mit Verspätung. Ihr Aussehen gefiel ihm nicht, aber darauf kam es nicht so an, solange sie sich benahm. Immerhin war seine Familie an Bord.

»Guten Morgen, Sir. Ich heiße Ramón, und das ist Jesús«, sagte der größere der beiden.

»Meinen Sie, daß Sie mit ihr fertigwerden?« fragte der Eigner.

»Si. Mit großen Motorjachten sind wir erfahren.« Der Mann lächelte. Seine Zähne waren ebenmäßig und sauber. Der Mann hält auf sein Äußeres, dachte der Eigner. Dann ist er wohl auch vorsichtig. »Und Jesús ist ein vorzüglicher Koch, wie Sie feststellen werden.«

Glatter Schwätzer. »Gut, die Mannschaftsunterkünfte sind im Vorschiff. Treibstoff ist an Bord, und die Maschinen sind warm. Sehen wir zu, daß wir aus diesem Backofen rauskommen.«

»Muy bien, Capitán.« Ramón und Jesús holten ihre Sachen aus dem Jeep und mußten einige Gänge tun, ehe alles verstaut war, aber um neun Uhr warf die Empire Builder die Leinen los und lief aus, passierte Ausflugsboote mit Yanqui-Touristen und ihren Angeln und ging auf offener See auf Nordkurs. Die Reise sollte drei Tage dauern.

Ramón hatte schon das Steuer übernommen. Das bedeutete, daß er auf einem breiten, erhöhten Sessel saß, während ›George‹, der Autopilot, Kurs hielt. Es war eine glatte Fahrt. Die Rhodes-Jacht war mit Stabilisatoren ausgerüstet, und eine Enttäuschung stellte eigentlich nur die Mannschaftsunterkunft dar, die der Besitzer vernachlässigt hatte. Typisch, dachte Ramón. Ein Millionenobjekt mit Radar und allem denkbaren Firlefanz, aber für die Freiwache der Crew, die das Ganze am Laufen hielt, gab es noch nicht einmal Fernseher und Videogerät.

Er rutschte auf dem Sitz nach vorne und verdrehte den Hals, um in die Back zu lugen. Dort lag der Eigner und schnarchte, als hätte ihn das Auslaufen total erschöpft. Oder war seine Frau für die Müdigkeit verantwortlich? Sie lag neben ihrem Mann bäuchlings auf einem Handtuch und hatte das Bikinioberteil geöffnet, um sich gleichmäßig den Rücken zu bräunen. Ramón lächelte. Ein Mann konnte auf mancherlei Art zu seinem Vergnügen kommen, aber es war besser, erst einmal abzuwarten. Vorfreude ist die schönste Freude. Fernsehton aus der Hauptkajüte hinter der Brücke; die Kinder schauten sich wohl einen Videofilm an. Mitleid mit den vieren verspürte er kein einziges Mal, aber ganz herzlos war er nicht. Jesús war in der Tat ein guter Koch. Die Henkersmahlzeit fiel köstlich aus.

Es war gerade hell genug, um sich ohne das Nachtsichtgerät orientieren zu können: das Zwielicht der Morgendämmerung, das Hubschrauberpiloten hassen, weil sich das Auge zu einem Zeitpunkt, zu dem der Boden noch im Schatten liegt, an einen heller werdenden Himmel gewöhnen muß. Sergeant Chavez’ Zug saß mit Vierpunktgurten angeschnallt; jeder Soldat hatte die Waffe zwischen den Knien. Der Hubschrauber UH-60A Blackhawk glitt hoch über einen Hügel und ging knapp hinter der Kuppe in den steilen Sturzflug.

»Noch dreißig Sekunden«, teilte der Pilot Chavez über die Bordsprechanlage mit.

Geplant war ein verdecktes Absetzmanöver, in dessen Verlauf die Hubschrauber scheinbar sinn- und planlos durch die Täler donnerten, um etwaige Beobachter zu verwirren. Der Blackhawk tauchte zum Boden ab und wurde vom Piloten abgefangen und knapp über Grund mit der Nase hochgezogen: das Signal für den Chief der Besatzung, die rechte Schiebetür zu öffnen; für die Soldaten das Zeichen, den Verschluß ihrer Gurte zu lösen. Der Blackhawk durfte nur für einen Augenblick aufsetzen.

»Los!«

Chavez stürmte als erster hinaus und warf sich drei Meter vom Ausstieg entfernt flach auf den Boden. Der Zug folgte seinem Beispiel und erlaubte es dem Blackhawk, sofort wieder abzuheben und sich bei seinen ehemaligen Passagieren mit einer Ladung Sand ins Gesicht zu bedanken. Gleich darauf erschien er am Südhang eines Berges und erweckte den Eindruck, überhaupt keine Bodenberührung gehabt zu haben. Unten sammelte sich der Zug und schlug sich in den Wald. Seine Arbeit hatte erst begonnen. Der Sergeant gab mit Handbewegungen Befehle und führte im Sturmschritt an. Dies war seine letzte Mission; dann konnte er sich entspannen.

In der Waffenerprobungs- und -entwicklungsanlage China Falls in Kalifornien umstand ein Team aus Ziviltechnikern und Munitionsexperten der Navy eine neue Bombe. Die Waffe hatte zwar die ungefähren Abmessungen der alten Zweitausend-Pfund-Bombe, wog aber fast siebenhundert Pfund weniger. Grund für die Gewichtsersparnis war die Bombenhülle, die nicht aus Stahl, sondern aus mit Kevlar verstärkter Zellulose bestand und nur wenige Metallteile zum Anbringen von Leitflossen oder Lenkeinrichtungen enthielt. Es ist weithin unbekannt, daß es sich bei ›Smart-Bomben‹, ›intelligenten‹, zielsuchenden Waffen allgemein um schlichte Eisenprojekte handelt, an die man die Lenkeinrichtungen nur angeschraubt hatte.

»Die Splitterwirkung ist hier gleich Null«, wandte ein Zivilist ein.

»Was soll ein für Radar unsichtbarer Stealth-Bomber nützen«, fragte ein anderer Techniker, »wenn der Feind von seiner Bewaffnung ein Radarecho erhält?«

Der erste Sprecher räusperte sich. »Was nützt uns eine Bombe, die den Gegner nicht mehr als vergrätzt?«

»Schmeißen wir sie ihm durch die Haustür, dann bekommt er erst gar keine Gelegenheit, vergrätzt zu sein.«

Erneutes Räuspern. Nun wußte er wenigstens, wofür die Bombe gedacht war. Eines Tages sollte sie unter den Tragflächen eines neuen, für den Einsatz von Trägern konzipierten Jagdbombers mit der unsichtbar machenden Stealth-Technologie hängen. Endlich hat die Navy dieses Programm in Gang gebracht, dachte er. War auch Zeit. Im Augenblick aber stand das Problem an, wie sich diese neue Bombe mit anderem Gewicht und anderem Schwerpunkt mit einer Standard-Lenkeinrichtung ins Ziel steuern ließ. Ein Kran hob das stromlinienförmige Projektil von der Palette und manövrierte es unter die mittlere Aufhängung eines Erdkampfflugzeugs A-6E Intruder.

Die Ingenieure und Offiziere gingen hinüber zu dem Hubschrauber, der sie zum Testgelände bringen sollte. Das Ziel war ein Fünftonner, der, wenn alles nach Plan verlief, ein gewalttätiges und spektakuläres Ende finden sollte.

»Maschine im Anflug. Musik machen.«

»Roger«, erwiderte der Zivilist und aktivierte die Lenkeinrichtung.

»Maschine meldet Zielauffassung – Achtung ...« sagte der Kommunikator.

Am anderen Ende des Bunkers schaute ein Offizier durch eine auf den anfliegenden Intruder gerichtete TV-Kamera. »Bombe frei. Ein glatter sauberer Abwurf. Flossen bewegen sich. Gleich knallt’s ...«

Auf dem Lkw war eine Zeitlupenkamera montiert, die die fallende Bombe aufnahm. Kaum hatte der Donner der Detonation den Bunker erreicht, da ließ der Operator auch schon das Videoband zurücklaufen. Das Abspielen erfolgte mit Einzelbildfunktion.

»So, da hätten wir die Bombe.« Zwölf Meter über dem Laster wurde die konische Spitze sichtbar. »Wie wurde gezündet?«

»System VT«, antwortete ein Offizier. VT stand für Variable Time. Die Bombe hatte einen miniaturisierten Radarsender und -empfänger in der Spitze und war so eingestellt, daß sie in einer bestimmten Entfernung vom Boden detonierte. In diesem Fall betrug die Distanz 150 m. »Winkel sieht gut aus.«

»Ich habe gewußt, daß das klappt«, sagte leise ein Ingenieur. Er hatte die Auffassung vertreten, die Bombe sei zwar als Tausendpfünder ausgelegt, ließe sich aber auf das reduzierte Gewicht umprogrammieren. Obwohl sie etwas mehr wog, führte die geringere Dichte der Zellulosehülle zu ähnlichem ballistischen Verhalten. »Detonation.«

Der Fernsehschirm wurde weiß, dann gelb, dann rot und schließlich schwarz: Die expandierenden Explosionsgase kühlten sich ab. Den Gasen voraus lief eine Druckwelle: extrem komprimierte Luft, dichter als Stahl, schneller als jedes Geschoß. Keine hydraulische Presse war in der Lage, größeren Druck auszuüben. Der Gesamteffekt unterschied sich kaum von der Detonation eines mit Sprengstoff vollgepackten Fahrzeugs, der Lieblingswaffe von Terroristen. Nur sehr viel sicherer und eleganter ins Ziel zu bringen. »Donnerwetter, so einfach hatte ich mir das nicht vorgestellt. Sie hatten recht, Ernie – es muß noch nicht einmal der Suchkopf umprogrammiert werden«, bemerkte ein Commander der Navy. Da haben wir der Marine gerade eine gute Million gespart, fügte er insgeheim hinzu. Das war ein Irrtum.

1

Der Engel der Schiffbrüchigen

Man kann keinen Blick auf sie werfen, ohne Stolz zu empfinden, sagte sich Red Wegener. Der Küstenwachkutter Panache war ein Unikat, eine Art Fehlentwicklung, aber er gehörte ihm. Er war schneeweiß wie ein Eisberg, abgesehen von einem orangenen Streifen am Vorsteven, der ihn als Schiff der US-Küstenwache kennzeichnete. Mit fünfundachtzig Meter Länge war die Panache kein großes Schiff, aber das größte, das er je befehligt hatte, und mit Sicherheit sein letztes. Wegener war der älteste Lieutenant-Commander der Küstenwache, aber auch der Engel der Schiffbrüchigen.

Begonnen hatte er seine Karriere wie so viele andere bei der Küstenwache.

Wegener, auf einer Weizenfarm in Kansas aufgewachsen, hatte als junger Mann beschlossen, daß ihm ein Leben am Steuer von Traktoren und Mähdreschern nicht lag, und sich gleich nach dem Schulabschluß bei der Küstenwache gemeldet. Man nahm ihn, ohne sich groß um ihn gerissen zu haben, und eine Woche später saß er im Bus nach Cape May in New Jersey. Noch immer konnte er sich an den Spruch erinnern, den ihm der Obermaat am ersten Tag eingebleut hatte: »Rausfahren müssen Sie, das steht fest. Ob Sie zurückkommen, ist nicht so sicher.«

In Cape May fand Wegener die letzte und beste echte Seemannsschule im Westen. Er lernte mit Leinen umzugehen und Seemannsknoten zu schlingen, Feuer zu löschen, verletzte oder in Panik geratene Schiffbrüchige aus dem Wasser zu holen. Nach erfolgreichem Abschluß kam er an die Pazifikküste und wurde binnen eines Jahres Bootsmannsmaat dritter Klasse.

Es stellte sich schon sehr früh heraus, daß Wegener der geborene Seemann war. Unter den Fittichen eines bärbeißigen alten Steuermannsmaats erhielt er bald das Kommando auf ›seinem‹ Schiff, einem zehn Meter langen Hafenpatrouillenboot. Wenn ein kniffliger Einsatz bevorstand, fuhr der alte Seebär mit hinaus, um dem neunzehnjährigen Maat auf die Finger zu sehen. Und von Anfang an war Wegener ein Schüler gewesen, dem man etwas nur einmal zu sagen brauchte. Seine ersten fünf Jahre in Uniform schienen ihm wie im Flug vergangen zu sein: Nichts Dramatisches war geschehen; er hatte nur Aufträge erledigt, vorschriftsmäßig und flott. Als der Zeitpunkt der Weiterverpflichtung kam und er sich für sie entschieden hatte, stand ohnehin fest, daß man stets ihn ganz oben auf die Liste setzte, wenn ein harter Job zu erledigen war. Zum Ende seiner zweiten Dienstperiode hin holten Offiziere gewohnheitsmäßig seinen Rat ein. Er war inzwischen dreißig, einer der jüngsten Oberbootsmannsmaate überhaupt und nicht ohne Einfluß, denn er erhielt das Kommando auf der Invincible, einem fünfzehn Meter langen Rettungskreuzer, der in dem Ruf stand, zäh und zuverlässig zu sein. Zu Hause war sie an der stürmischen Küste von Kalifornien, und hier machte sich Wegener zum ersten Mal einen Namen. Wenn ein Fischer oder Segler in Seenot geriet, schien die Invincible immer zur Stelle zu sein, kam über oftmals zehn Meter hohe Brecher getobt, und am Steuer stand ein rothaariger Seebär, der eine kalte Bruyerepfeife zwischen den Zähnen hatte. Im ersten Jahr rettete er fünfzehn Menschen das Leben.

Und am Ende seiner Dienstzeit auf der einsamen Station waren es über fünfzig. Nach zwei Jahren bekam er seine eigene Station an der Mündung des Columbia River mit ihrer berüchtigten Barre, und dort nahm seine Karriere während eines heftigen Wintersturms eine entscheidende Wendung. Die Mary-Kat, ein Tiefseefischer, funkte SOS: Maschinen ausgefallen, Ruder gebrochen, das Schiff driftete auf eine mörderische Leeküste zu. Sein Flaggschiff, die fünfundzwanzig Meter lange Point Gabriel, legte binnen neunzig Sekunden ab und begann eine epische Schlacht mit den Elementen. Nach sechsstündigem Kampf gelang es Wegener, die sechsköpfige Besatzung der Mary-Kat zu retten. Gerade als der letzte Mann geborgen war, hatte die Mary-Kat Grundberührung bekommen und war auseinandergebrochen.

Und wie das Glück so spielte, hatte Wegener an diesem Tag einen Reporter an Bord, der für den Portland Oregonian Stories schrieb und selbst ein erfahrener Segler war. Als der Kutter sich durch die turmhohen Brecher vor der Columbia-Barre bohrte, hatte der Reporter auf sein Notizbuch gekotzt, es an seinem Anzug abgewischt und fieberhaft weitergeschrieben. Die in der Folge publizierte Artikelserie ›Der Engel der Barre‹ trug dem Autor den Pulitzer-Preis ein.

Im Monat darauf fragte sich in Washington der Senator aus dem Staat Oregon laut, warum ein so tüchtiger Mann wie Red Wegener eigentlich kein Offizier sei, und da gerade der Kommandant der Küstenwache zugegen war, um die Bewilligung seines Budgets zu diskutieren, war dies eine Bemerkung, die der Vier-Sterne-Admiral sich zu beherzigen vornahm. Am Ende der Woche war Red Wegener Lieutenant. Drei Jahre später wurde er für das nächste verfügbare Kommando auf einem Schiff vorgeschlagen.

Hier stellte sich dem Kommandanten allerdings ein Problem: Es war nämlich kein Schiff verfügbar. Zur Hand war zwar die Panache, aber die war ein recht zweifelhafter Preis. Der Kutter, Prototyp einer wegen Geldmangel gestrichenen Klasse, lag fast vollendet auf einer in Konkurs gegangenen Werft. Da Wegener aber als Mann galt, der Wunder wirken konnte, bekam er den Job und dazu ein paar erfahrene Chiefs, die den grünen Offizieren auf die Sprünge helfen sollten.

Als Wegener am Werfttor eintraf, wurde er erst einmal von Streikposten aufgehalten, und nachdem er dieses Hindernis überwunden hatte, war er überzeugt, daß es kaum noch schlimmer kommen konnte – bis sein Blick auf das fiel, was angeblich sein Schiff sein sollte. Ein Objekt aus Stahl, spitz an einem Ende, stumpf am anderen, nur halb gestrichen, garniert mit Trossen und Seilen, an Deck Türme von Kisten: Es sah aus wie ein Patient, der auf dem Operationstisch gestorben und einfach der Verwesung überlassen worden war. Und das war noch nicht das ärgste, denn die Panache konnte noch nicht einmal von ihrem Liegeplatz weggeschleppt werden; als letzte Handlung vor dem Streik hatte ein Arbeiter den Motor eines Krans durchbrennen lassen, der nun den Weg blockierte.

Der bisherige Kapitän hatte sich bereits in Schimpf und Schande entfernt. Die Mannschaft stand zu Wegeners Empfang auf dem Hubschrauberdeck versammelt und wirkte wie ein Haufen Kinder auf der Beerdigung eines ungeliebten Onkels. Als Wegener zu ihr sprechen wollte, funktionierte das Mikrophon nicht, und das brach irgendwie den Bann. Er lachte in sich hinein und winkte die Männer zu sich.

»Leute«, sagte er, »ich heiße Red Wegener. In sechs Monaten sind wir das beste Schiff der Küstenwache. In sechs Monaten seid ihr die beste Crew. Aber ich bin nicht derjenige, der das zuwege bringt – das müßt ihr tun, und ich will euch ein bißchen dabei helfen. Als erstes will ich dafür sorgen, daß alle soviel Landurlaub wie möglich bekommen, während ich versuche, diesen Schlamassel in den Griff zu kriegen. Amüsiert euch gut. Wenn ihr zurück seid, wird in die Hände gespuckt. Abtreten.«

Erstauntes Raunen unter der Mannschaft, die mit Gebrüll und Getobe gerechnet hatte. Die neuen Chiefs wechselten mit erhobenen Brauen Blicke, und die jungen Offiziere, die ihre Karriere bereits aufgegeben hatten, zogen sich verdutzt in die Messe zurück. Ehe er sich ihnen vorstellte, nahm Wegener seine drei Chiefs beiseite.

»Erst mal die Maschine«, sagte Wegener.

»Ich kann Ihnen fünfzig Prozent Dauerleistung bieten, aber wenn wir die Turbolader zuschalten, ist fünfzehn Minuten später Sense«, verkündete Chief Owens. »Fragen Sie mich nicht, warum.« Mark Owens arbeitete seit sechzehn Jahren an Schiffsdieseln.

»Schaffen wir es bis zur Curtis Bay?«

»Sicher, wenn es Sie nicht stört, daß es einen Tag länger dauert, Captain.«

Wegener ließ seine erste Bombe los. »Gut – wir laufen nämlich in zwei Wochen aus und machen sie dort oben klar.«

»Mit dem Ersatzmotor für den Kran ist aber erst in einem Monat zu rechnen«, gab Oberbootsmannsmaat Bob Riley zu bedenken.

»Läßt sich der Kran drehen?«

»Der Motor ist durchgebrannt, Käpt’n.«

»Wenn wir soweit sind, befestigen wir eine Trosse am Kranausleger, machen sie am Bug fest und ziehen ihn so aus dem Weg. Dann laufen wir rückwärts aus«, verkündete der Kapitän. Die Männer machten schmale Augen.

»Dabei kann er kaputtgehen«, meinte Riley nach kurzem Überlegen.

»Es ist nicht mein Kran. Aber das hier ist mein Schiff, verdammt noch mal.«

Riley lachte auf. »Gut, Sie wiederzusehen, Red – ‘tschuldigung, Captain Wegener!«

»Auftrag Nummer eins ist, sie zur Fertigstellung nach Baltimore zu schaffen. Sehen wir mal zu, was dafür zu tun ist, und erledigen wir eine Arbeit nach der anderen. Wir sehen uns morgen um sieben. Kochen Sie immer noch Kaffee, Portagee?«

»Aber klar, Sir«, erwiderte Obersteuermannsmaat Oreza. »Ich bring ‘ne Kanne mit.«

Zwölf Tage später war die Panache seeklar gewesen. Den Kran schafften sie vor Tagesanbruch aus dem Weg, damit niemand etwas merkte, und als am Morgen die Streikposten erschienen, begriffen sie erst nach einigen Minuten, daß das Schiff nicht mehr da war. Unmöglich, sagten sich alle – es war ja noch nicht mal fertig gestrichen.

Die Farbe kam in der Florida-Straße dran, und es wurde auch noch etwas wesentlich Wichtigeres geregelt. Wegener wurde von Chief Owens in den Maschinenraum gerufen, wo ein angehender Maschinist, flankiert vom Ingenieur, über Bauplänen brütete.

»Sie werden es nicht glauben, Sir«, erklärte Owens. »Sag’s dem Skipper, Sonny.«

»Matrose Obrecki, Sir. Die Maschine ist falsch installiert«, sagte der.

»Wie kommen Sie darauf?« fragte Wegener.

»Sir, diese Maschine ist eigentlich kaum anders als die in unserem Traktor daheim, und an der habe ich oft geschraubt ...«

»Ich glaub’s Ihnen, Obrecki. Weiter.«

»Das Turbogebläse ist falsch montiert. Es stimmt zwar mit dem Plan hier überein, aber die Ölpumpe drückt das Öl verkehrt herum durch den Lader. Der Plan stimmt nicht, Sir. Da hat ein Zeichner Mist gebaut. Eigentlich soll die Ölleitung hier angeschlossen sein, aber der Zeichner hat sie auf die andere Seite des Fittings hier verlegt, und das hat anscheinend niemand gemerkt, und ...«

Wegener konnte nur lachen. Er schaute Chief Owens an. »Bis wann können Sie das zurechtbiegen?«

»Bis morgen, meint Obrecki.«

»Sir«, ließ sich Lieutenant Michelson, der Ingenieur, vernehmen. »Das ist meine Schuld. Ich hätte ...« Der Lieutenant schien zu erwarten, daß ihm der Himmel auf den Kopf fiel.

»Die Lektion ist, Mr. Michelson, daß man noch nicht einmal der Bedienungsanleitung trauen darf. Kapiert?«

»Jawohl, Sir.«

»Recht so, Obrecki. Sie sind Matrose Erster Klasse, nicht wahr?«

»Jawohl, Sir.«

»Falsch. Sie sind jetzt Maschinenmaat Dritter.«

»Sir, da müßte ich aber erst eine schriftliche Prüfung ablegen. . .«

»Hat Obrecki Ihrer Meinung nach die Prüfung bestanden, Mr. Michelson?«

»Und ob, Sir.«

»Gut gemacht, Leute. Morgen um diese Zeit will ich dreiundzwanzig Knoten laufen.«

Und von da an war alles wie am Schnürchen gegangen. Die Maschinen sind das Herz eines Schiffes, und kein Seemann auf der ganzen Welt zieht ein langsames Schiff einem schnellen Schiff vor. Als die Panache fünfundzwanzig Knoten geschafft und diese Fahrt drei Stunden lang gehalten hatte, pinselten die Seeleute sorgfältiger, die Köche bereiteten die Mahlzeiten liebevoller zu, und die Techniker zogen die Bolzen ein bißchen fester an. Ihr Schiff war kein Krüppel mehr, und bei der Crew strahlte der Stolz auf wie ein Regenbogen nach einem Sommerregen – immerhin hatte einer der ihren den Fehler gefunden. Früher als geplant kam die Panache im Triumph in die Küstenwachtwerft Curtis Bay gerauscht.

Sieben Wochen später wurde der Kutter in Dienst gestellt und wandte sich nach Mobile, Alabama, im Süden. Schon jetzt genoß er einen besonderen Ruf.

Drogen. Über Drogen machte sich Wegener nicht allzu viele Gedanken. Drogen waren für ihn Pharmazeutika; etwas, das man vom Arzt verschrieben bekam und nach Anweisung nahm, bis der Behälter leer war; dann warf man ihn weg. Wenn Wegener seinen Bewußtseinszustand verändern wollte, tat er das auf die traditionelle Seemannsart mit Bier oder Schnaps – wenngleich nun, da er auf die Fünfzig zuging, weniger häufig. Vor Spritzen hatte er sich schon immer gefürchtet – jeder Mensch hat seine geheimen Ängste –, und die Vorstellung, daß man sich freiwillig eine Nadel in den Arm stechen könnte, hatte er schon immer seltsam gefunden. Und weißes Pulver zu schniefen –, also da kam er überhaupt nicht mehr mit. Seine Haltung reflektierte weniger Naivität als die Werte, mit denen er aufgewachsen war. Doch er wußte, daß das Problem existierte. Wie alle anderen in Uniform hatte er alle paar Monate eine Urinprobe abzuliefern, um zu beweisen, daß er keine ›kontrollierten Substanzen‹ nahm. Was die jüngeren Besatzungsmitglieder als selbstverständlich hinnahmen, empfanden Leute seiner Altersgruppe als lästige Beleidigung.

Unmittelbar gingen ihn jene Leute an, die Drogen schmuggelten. Und die höchste Priorität hatte nun ein Leuchtfleck auf seinem Radarschirm.

Der Morgen war neblig, was dem Captain recht war, auch wenn ihm der ganze Auftrag nicht paßte. Aus dem Engel der Schiffbrüchigen war nämlich mittlerweile ein Polizist geworden. Inzwischen hatte sich die Küstenwache nicht nur mit den alten Feinden Wind und Wellen, sondern auch zunehmend häufiger mit Drogenschmugglern herumzuschlagen. Und auf seinem Radarschirm war gerade ein Leuchtfleck aufgetaucht.

Sie befanden sich hundert Meilen vor der mexikanischen Küste. Die Rhodes-Jacht war überfällig. Der Eigner hatte sich vor einigen Tagen gemeldet und mitgeteilt, er bleibe noch zwei Tage länger fort, doch seinem Geschäftspartner war das so merkwürdig vorgekommen, daß er sich an die Küstenwache gewandt hatte. Weitere Ermittlungen hatten ergeben, daß sich der Eigner, ein wohlhabender Geschäftsmann, nie weit von der Küste entfernte.

Die Jacht war mit neunzehn Meter Länge so groß, daß man eine Crew brauchte, aber immer noch so klein, daß zu ihrer Führung kein Kapitänspatent erforderlich war. Sie bot fünfzehn Personen und zwei Mann Besatzung Unterkunft und war zwei Millionen Dollar wert. Der Eigner, ein Baulöwe aus Mobile, war auf See relativ unerfahren und daher vorsichtig. Klug von ihm, dachte Wegener. Zu schlau also, um sich so weit von der Küste zu entfernen. Ein Patrouillenflugzeug hatte die Jacht am Vortag ausgemacht, aber nicht versucht, Kontakt mit ihr aufzunehmen. Der Bezirkskommandeur hatte entschieden, daß hier etwas nicht stimmte. Panache war der nächste Kutter, und Wegener hatte den Auftrag bekommen, nach dem Rechten zu sehen.

»Sechzehntausend Yard, Kurs null-sieben-eins«, meldete Chief Oreza vom Radargerät. »Fahrt zwölf Knoten. Auf Mobile hält der nicht zu, Käpt’n.«

»Der Nebel wird sich in einer guten Stunde auflösen«, entschied Wegener. »Fangen wir ihn jetzt ab. Kurs, Chief?«

»Eins-sechs-fünf, Sir.«

»Das ist dann unser Kurs. Wenn sich der Nebel hält, nehmen wir eine Änderung vor, wenn wir bis auf zwei oder drei Meilen herangekommen sind; dann setzen wir uns in sein Kielwasser.«

Ensign O’Neil gab dem Rudergänger die entsprechenden Anweisungen. Wegener trat an den Kartentisch.

»Was meinen Sie, wo er hinwill, Portagee?«

Der Obersteuermannsmaat zeichnete den Kurs fort, der zu keinem bestimmten Ziel zu führen schien. »Hm, er macht seine wirtschaftlichste Fahrt ... einen Hafen im Golf läuft er wohl kaum an.« Der Captain griff nach einem Stechzirkel und ließ ihn über die Seekarte marschieren.

»Die Jacht hat Treibstoff an Bord für ...« Wegener runzelte die Stirn. »Sagen wir, er hat im letzten Hafen nachgebunkert. Bis zu den Bahamas schafft er es dann mit Leichtigkeit. Dort nimmt er neuen Treibstoff an Bord, und dann ist für ihn jeder Ort an der Ostküste erreichbar.«

»Also Cowboys«, meinte O’Neil. »Seit langer Zeit mal wieder einer.«

»Wie kommen Sie darauf?«

»Sir, wenn ich eine so große Jacht hätte, würde ich nicht so wie er ohne Radar durch den Nebel fahren.«

»Hoffentlich liegen Sie da falsch«, sagte der Captain. »Nun, in einer Stunde wissen wir Bescheid.« Er schaute wieder hinaus in den Nebel. Die Sichtweite betrug keine zweihundert Meter. Dann beugte er sich über das Radargerät, dachte eine Minute lang nach und schaltete das Gerät von ›aktiv‹ auf ›bereit‹. Bei der Küstenwache hieß es, die Drogenschmuggler verfügten inzwischen über ESM-Geräte, die sie vor Radaremissionen warnten.

»Wenn wir bis auf vier Meilen herangekommen sind, schalten wir es wieder ein.«

»Aye, Captain.« Der Ensign nickte.

Wegener machte es sich auf seinem Sessel bequem und holte die Pfeife aus der Tasche. Inzwischen stopfte er sie immer seltener, aber sie gehörte zu dem Image, das er sich aufgebaut hatte. Wenige Minuten später war auf der Brücke wieder alles normal. Oreza brachte sein berühmtes Gebräu in einem Becher, wie er bei der Küstenwache benutzt wird – unten breit und mit Gummiboden für sicheren Stand bei starkem Seegang, oben eng, um das Überschwappen zu verhindern.

»Danke, Chief«, sagte Wegener und nahm den Becher.

»Eine Stunde noch, schätze ich.«

»Schätze ich auch«, stimmte Wegener zu. »Um sieben Uhr fünfundvierzig gehen wir auf Gefechtsstation. Wer hat Wache?«

»Mr. Wilcox, Kramer, Abel, Dowd und Obrecki.«

»Hat Obrecki so etwas schon einmal gemacht?«

»Er ist auf einer Farm aufgewachsen und kann mit einem Gewehr umgehen, Sir. Riley hat ihn geprüft.«

»Lassen Sie Kramer von Riley ablösen.«

»Stimmt etwas nicht, Sir?«

»Ich habe ein ungutes Gefühl«, meinte Wegener.

Oreza holte Riley, und dann besprach sich der Captain auf der Brückennock mit den beiden Chiefs.

Die Panache rauschte mit voller Kraft durch die Wogen. Das Schiff war auf dreiundzwanzig Knoten ausgelegt, schaffte aber bei leichtem Seegang und mit frisch gestrichenem, von Ablagerungen freiem Rumpf gelegentlich fünfundzwanzig. Nun aber lief es gerade einmal knapp zweiundzwanzig Knoten, obwohl die Turbolader Luft in die Diesel drückten. Dabei stampfte es schwer; die Brückenbesatzung kompensierte die Bewegungen durch breitbeiniges Stehen. Der Nebel ließ die Scheiben beschlagen. Ensign O’Neil schaltete die Wischer ein, trat dann wieder hinaus auf die Nock und starrte hinaus in den Nebel. Fahren ohne Radar war ihm unangenehm. O’Neil lauschte, hörte aber nur das gedämpfte Grollen der eigenen Maschinen. Er schaute noch einmal nach achtern und ging dann zurück ins Ruderhaus.

»Kein Nebelhorn zu hören«, verkündete er. »Der Nebel löst sich auf.« Der Captain nickte.

»Noch eine Stunde, dann ist es klar. Heute wird’s heiß. Ist der Wetterbericht schon durchgekommen?«

»Heute abend soll es Gewitter geben; das ist die Störungsfront, die um Mitternacht über Dallas lag.«

»Danke.« Wegener erhob sich und ging ans Radargerät. »Alles klar, Chief?«

»Jawohl, Sir.«

Wegener aktivierte das Gerät und beugte sich dann über die Gummihaube. »Gut kalkuliert, Chief. Kontakt in Richtung eins-sechs-null, Distanz sechstausend. Mr. O’Neil, gehen Sie auf eins-acht-fünf. Oreza, berechnen Sie, bis wann wir sein Kielwasser erreichen.«

»Aye, wird gemacht.«

Wegener schaltete das Radar ab und richtete sich auf. »Auf Gefechtsstation.«

Wie geplant kam der Alarm nach dem Frühstück. Die Männer wußten natürlich schon Bescheid, und die Entermannschaft stand bewaffnet am Schlauchboot. Im Vorschiff trat eine Geschützbedienung an eine alte schwedische 40-mm-Kanone. Hinter der Brücke zog ein Matrose die Kunststoffpersenning von einem ebenfalls betagten Maschinengewehr M-2.

»Empfehle Kursänderung nach Backbord, Sir«, sagte Chief Oreza.

Der Captain schaltete wieder das Radar ein. »Gehen Sie auf null-sieben-null. Distanz zum Ziel nun drei-fünf-null-null.«

Der Nebel wurde dünner. Die Sichtweite betrug jetzt rund fünfhundert Meter. Auf der Brücke versammelte sich die Gefechtswache. In zwanzig Meilen Entfernung war ein neuer Kontakt aufgetaucht, vermutlich ein Tanker, der auf Galveston zuhielt. Seine Position wurde routinemäßig eingezeichnet.

»Distanz zum Ziel zweitausend Yard; Richtung konstant null-sieben-null. Kurs und Fahrt des Ziels unverändert.«

»Dann sollte er in ungefähr fünf Minuten in Sicht kommen.« Wegener schaute sich im Ruderhaus um. Seine Offiziere sahen durch Ferngläser; eine überflüssige Anstrengung, aber das wußten sie noch nicht. Er trat hinaus auf die Steuerbordnock und schaute nach achtern zur Bootsstation. Lieutenant Wilcox gab ihm durch ein Zeichen mit dem Daumen zu verstehen, daß alles in Ordnung war. Chief Riley nickte bestätigend. An der Winsch stand ein erfahrener Maat. Bei diesem Seegang war das Aussetzen des Schlauchboots zwar keine komplizierte Angelegenheit, aber die See hatte immer Überraschungen in petto. Der Lauf der M-2 wurde sicherheitshalber gen Himmel gerichtet. Links an ihr hing ein Kasten Munition. Vom Vorschiff kam ein metallisches Klacken, als ein Geschoß in die 40-mm-Kanone eingelegt wurde.

Früher gingen wir längsseits, um Hilfe zu leisten, dachte Wegener. Heute laden wir ... verfluchte Drogen.

»Ich sehe ihn«, sagte ein Ausguck.

Wegener schaute voraus. Im Nebel war die weiße Jacht nur schwer auszumachen, doch dann kam gleich darauf ihr kantiges Heck deutlich in Sicht. Nun griff er nach dem Fernglas und las ihren Namen: Empire Builder. Das war sie also. Keine Flagge am Heck, aber das war nicht ungewöhnlich. Bisher konnte er noch keine Menschen an Bord sehen. Die Jacht setzte ihre Fahrt unbeirrt fort. Deshalb hatte er sich von achtern genähert. Solange Männer zur See fuhren, achtete kein Ausguck auf das, was achtern lag.

»Dem steht eine Überraschung bevor«, sagte O’Neil und trat neben den Captain.

»Seine Radarantenne dreht sich nicht«, meinte Wegener. »Vielleicht ist sie ausgefallen.«

»Hier ist das Foto des Eigners, Sir.«

Der Captain sah es sich nun zum ersten Mal an. Der Eigner war Mitte vierzig und mußte spät geheiratet haben, denn er hatte außer seiner Frau noch zwei Kinder an Bord, acht und dreizehn Jahre alt. Auf dem Bild sah er einen massigen, kahlköpfigen Mann von über einsneunzig. Wegener setzte das Fernglas wieder an.

»Das wird zu knapp«, merkte er an. »Etwas nach Backbord halten, Mister.«

»Aye, aye, Sir.« O’Neil ging zurück ins Ruderhaus.

Idioten, dachte Wegener. Müßtet uns doch schon längst gehört haben. Nun, dafür konnte gesorgt werden. Er steckte den Kopf ins Ruderhaus. »Weckt mir die mal auf!«

Auf halber Höhe am Mast der Panache war eine große Polizeisirene angebracht, bei deren Geheul der Captain fast zusammengefahren wäre. Der gewünschte Effekt wurde erzielt: Ehe Wegener bis auf drei zählen konnte, erschien ein Kopf im Fenster des Ruderhauses der Jacht. Der Eigner war es jedoch nicht. Die Jacht begann scharf nach rechts abzudrehen.

»Schwachkopf!« grollte der Captain. »Scharf heranfahren!« befahl er dann.

Auch der Kutter wandte sich nun nach rechts. Das Heck der Jacht senkte sich zwar tiefer ins Wasser, als die Leistung gesteigert wurde, aber sie hatte gegen die Panache keine Chance. Zwei Minuten später lag der Kutter quer vor der Jacht, die noch immer zu entkommen versuchte. Für den Einsatz der schwedischen Kanone war die Distanz zu gering. Wegener ließ der Empire Builder eine MG-Salve vor den Bug setzen und ging dann ins Ruderhaus, um die Jacht über die Lautsprecheranlage anzurufen.

»Hier ist die US-Küstenwache. Drehen Sie sofort bei. Es kommt ein Enterkommando an Bord.«

Die Jacht wandte sich wieder nach links, änderte ihre Geschwindigkeit aber nicht. Dann erschien ein Mann im Heck und setzte eine Flagge – die von Panama, wie Wegener erheitert feststellte. Als nächstes würde man wohl über Funk mitteilen, die US-Küstenwache sei zum Entern eines panamaischen Schiffes nicht befugt. Hier hatte der Spaß für Wegener ein Ende.

»Empire Builder, hier ist die US-Küstenwache. Sie fahren unter amerikanischer Flagge und werden jetzt geentert. Drehen Sie sofort bei!«

Nun folgte man. Wegener ging hinaus und gab dem Enterkommando einen Wink. Als er sich aller Aufmerksamkeit sicher war, machte er eine Bewegung, als spannte er eine automatische Pistole, und gab der Mannschaft so zu verstehen, sie solle vorsichtig sein. Riley klopfte zweimal auf sein Halfter: Die Crew ist nicht auf den Kopf gefallen, sollte das heißen. Das Schlauchboot wurde zu Wasser gelassen. Der nächste Ruf über Lautsprecher befahl die Besatzung der Jacht an Deck. Zwei Männer kamen heraus. Keiner sah so aus wie der Eigner. Das MG des Kutters zielte so steil auf sie, wie das Schlingern es zuließ. Nun wurde es heikel. Panache konnte ihr Enterkommando nur schützen, indem sie zuerst feuerte, aber das war nicht erlaubt. Noch hatte die Küstenwache beim Entern keinen Mann verloren.

Wegener hielt das Fernglas auf die beiden Männer gerichtet, während das Schlauchboot hinüberfuhr. Ein Lieutenant am MG folgte seinem Beispiel. Es waren zwar drüben keine Waffen sichtbar, doch unter einem weiten Hemd ließ sich eine Pistole leicht verstecken. Es war der reinste Wahnsinn, unter diesen Bedingungen Gegenwehr zu leisten, aber der Captain wußte, daß es auf der Welt von Irren nur so wimmelte – schließlich hatte er dreißig Jahre damit verbracht, sie zu retten. Und jene, die er nun festnehmen mußte, waren nicht nur dumm, sondern auch gemeingefährlich.

O’Neil trat wieder an seine Seite. Panache lag reglos im Wasser, Maschinen im Leerlauf drehend, und schlingerte nun heftiger in Dwarsseen. Wegener schaute erneut nach achtern zum MG. Der Matrose zielte ungefähr in die richtige Richtung, hielt die Daumen aber weit vom Abzug entfernt, wie es sich gehörte. Er konnte fünf leere Patronenhülsen auf dem Deck herumkullern hören und runzelte die Stirn. Das war ein Sicherheitsrisiko; er mußte die Hülsen einsammeln lassen. Wenn der Junge am MG auf einer ausrutschte und versehentlich zu feuern begann ...

Das Schlauchboot hatte nun das Heck der Jacht erreicht. Lieutenant Wilcox ging als erster an Bord und wartete dann auf die anderen. Der Bootsführer fuhr zurück, als der letzte geentert hatte, und jagte dann zum Bug der Jacht, um seine Kameraden zu decken. Wilcox ging an Backbord nach vorne, gefolgt von Obrecki. Riley drang mit seinem Mann auf der anderen Seite vor. Der Lieutenant erreichte die beiden Männer. Wegener sah, daß er mit ihnen sprach, konnte aber nichts hören.

Jemand mußte Wilcox etwas zugerufen haben, denn er schaute sich rasch um. Obrecki machte einen Schritt zur Seite und legte die Waffe an. Die beiden Männer warfen sich auf den Boden und kamen außer Sicht.

»Sieht nach einer Festnahme aus, Sir«, stellte O’Neil fest. Wegener trat ins Ruderhaus. »Funkgerät!« Ein Besatzungsmitglied warf ihm ein tragbares Motorola-Modell zu. Wegener ging auf Empfang, sagte selbst aber nichts, um seine Leute nicht abzulenken. Obrecki hielt die beiden Männer in Schach, während Wilcox ins Innere der Jacht ging. Riley mußte etwas gefunden haben.

Der Captain wandte sich an den MG-Schützen, dessen Waffe noch immer auf die Jacht zielte.

»Waffe sichern!«

»Aye!« antwortete der Matrose sofort, senkte die Hände und ließ den Lauf gen Himmel weisen. Der Offizier neben ihm verzog peinlich berührt das Gesicht. Wieder eine Lektion gelernt. Darüber würde man in ein, zwei Stunden noch ein Wörtchen zu verlieren haben. Fehler an Geschützen durften nicht vorkommen.

Kurz darauf erschien Wilcox wieder, gefolgt von Riley. Der Bootsmann reichte dem Offizier zwei Paar Handschellen. Nachdem sie angelegt worden waren, steckte Riley die Waffe ein; es konnten also nur die beiden Männer an Bord gewesen sein.

Es knisterte im Funkgerät. »Captain, hier spricht Wilcox.«

»Ich empfange Sie.«

»Sieht übel aus, Sir ... überall Blut. Einer der beiden schrubbte gerade die Kabine aus, aber hier herrscht eine unvorstellbare Schweinerei.«

»Sind nur die beiden an Bord?«

»Jawohl. Beide in Handschellen.«

»Schauen Sie noch einmal nach«, befahl Wegener. Wilcox las die Gedanken des Captain: Er blieb bei den Festgenommenen und ließ Riley suchen. Drei Minuten später kam der Bootsmann kopfschüttelnd wieder an Deck und sah blaß aus. Wegener starrte durchs Fernglas. Bei welchem Anblick wurde ein Mann wie Bob Riley blaß? fragte er sich.

»Nur diese zwei, Sir. Keine Ausweise.«

»Gut. Ich schicke Ihnen einen Mann rüber und lasse Ihnen Obrecki da. Können Sie die Jacht in den Hafen bringen?«

»Sicher, Captain. Es ist genug Treibstoff an Bord.«

»Gegen Abend soll ein Sturm aufkommen.«

»Ich habe mir heute morgen den Wetterbericht angesehen. Kein Problem, Sir.«

»Gut, dann lassen Sie mich den Vorfall melden und die Sache organisieren. Bleiben Sie auf Empfang.«

»Roger, Sir. Ich empfehle, zur Ergänzung der Standbilder die TV-Kamera mit rüberzuschicken.«

»Gut, kommt in ein paar Minuten.«

Es dauerte eine halbe Stunde, bis man auf dem Stützpunkt der Küstenwache den weiteren Verlauf der Aktion mit FBI und der Rauschgiftbehörde DEA koordiniert hatte. In der Zwischenzeit brachte das Schlauchboot einen weiteren Matrosen mit einer tragbaren Videokamera und einem Tonbandgerät hinüber. Ein Mitglied des Enterkommandos machte sechzig Polaroid-Aufnahmen, die Videokamera zeichnete alles auf VHS-Band auf. Die Männer der Küstenwache ließen die Maschinen der Empire Builder wieder an und nahmen Nordwestkurs auf Mobile, an Backbord eskortiert vom Kutter. Von oben kam endlich die Anweisung, Wilcox und Obrecki sollten die Jacht nach Mobile bringen, und ein Hubschrauber würde die beiden Festgenommenen am Nachmittag abholen – sofern das Wetter es zuließ. Zum Hubschrauber-Stützpunkt war es ein weiter Weg. Eigentlich sollte die Panache über einen eigenen Helikopter verfügen, aber dazu fehlten der Küstenwache die Mittel. Ein dritter Matrose kam auf die Jacht, und dann wurden die beiden Gefangenen auf die Panache geholt.

Chief Riley führte die beiden nach achtern. Wegener sah mit an, wie Riley sie praktisch in das Schlauchboot warf. Fünf Minuten später wurde es wieder an Bord gewinscht. Die Jacht wandte sich nach Nordwesten, und der Kutter drehte ab, um seine Patrouillenfahrt fortzusetzen. Als erstes Mitglied des Enterkommandos kam der Mann an Bord, der die Polaroid-Aufnahmen gemacht hatte. Er reichte Wegener sechs Farbbilder.

»Der Chief hat Beweismaterial gesammelt, Sir. Es sieht noch schlimmer aus als auf den Bildern. Warten Sie nur, bis Sie das Videoband sehen.«

Wegener gab ihm die Aufnahmen zurück. »Gut – kommt alles in den Asservatenschrank. Gehen Sie jetzt zurück zu den anderen. Myers soll eine neue Leerkassette ins Videogerät einlegen, und dann wird jeder vor der Kamera berichten, was er gesehen hat. Erledigen wir das alles nach Vorschrift.«

»Jawohl, Sir!«

Kurz darauf erschien Riley. Robert Timothy Riley war das Urbild des Bootsmanns: einsfünfundneunzig groß, über hundert Kilo schwer, haarige Arme wie ein Gorilla, mächtiger Bierbauch und ein Organ, das einen Wintersturm übertönen könnte. In der mächtigen Rechten hielt er zwei Klarsichtbeutel. Seine Miene verriet, daß nun der Schock dem Zorn zu weichen begann.

»Das reinste Schlachthaus, Sir. Überall Blut.« Er hob einen Beutel. »Der Kleine war gerade beim Saubermachen. Im Abfalleimer in der Kajüte lag ein halbes Dutzend Patronenhülsen. Diese beiden lagen auf dem Teppich. Zwei Pistolen ließ ich an Bord. Aber es kommt noch schlimmer.«

Der nächste Beutel enthielt ein kleines gerahmtes Foto, das wohl den Eigner der Jacht und seine Familie darstellte. In einem weiteren Beutel lag ...

»Hab’ ich unterm Tisch gefunden. Also auch noch Vergewaltigung. Hatte wohl ihre Tage, aber das hielt sie auch nicht ab. Vielleicht nur die Frau, vielleicht auch das Mädchen. In der Kombüse liegen blutige Fleischmesser herum. Ich vermute, daß sie die Leichen zerteilt und über Bord geworfen haben. Diese vier Menschen sind jetzt Haifischfutter.«

»Drogen?«

»Rund zwanzig Kilo weißes Pulver im Mannschaftsquartier. Marihuana ist auch da, aber das war wohl für den persönlichen Bedarf bestimmt.« Riley zuckte die Achseln. »Hab’ mir erst gar nicht die Mühe gemacht, das Zeug zu testen. Das ist eindeutig Piraterie und Mord. Im Deck habe ich einen Einschuß gesehen. Red, so etwas habe ich mein ganzes Leben noch nicht erlebt. Wie im Horrorfilm, bloß schlimmer.« Er seufzte.

»Was wissen wir über die Festgenommenen?«

»Nichts. Bisher haben die nur gegrunzt. Ausweise hatten sie keine dabei, und ich wollte auch nicht erst lange nach Pässen suchen. Überlassen wir das den Fachleuten von der Polizei. Das Ruderhaus ist sauber. Eine Toilette auch. Mr. Wilcox wird sie ohne Schwierigkeiten zurückbringen können, und ich habe auch gehört, wie er Obrecki und Braun einschärfte, ja nichts anzufassen. Wenn das Wetter hält, ist er bis Mitternacht in Mobile. Hübsches Boot.«

»Bringen Sie die Kerle hoch«, sagte Wegener einen Augenblick darauf.

»Aye, aye.« Riley ging nach achtern.

Wegener stopfte seine Pfeife und mußte dann überlegen, wo die Streichhölzer lagen. Die Welt hatte sich auf eine Weise verändert, die Wegener nicht gefiel. Er hatte sein Leben der Rettung Schiffbrüchiger gewidmet und fühlte sich wohl in der Rolle des Engels mit dem weißen Boot. Doch nun fraßen die Haie vier Menschen, die er hätte retten können ... vier Menschen, die vergessen hatten, daß es Haie nicht nur im Meer gab. Tja, und da hat sich etwas geändert, dachte Wegener und schüttelte den Kopf. Es gab wieder Piraten. Piraterie hatte es in seiner Jugend nur in Filmen mit Errol Flynn gegeben.

»Stellt euch ordentlich hin!« fauchte Riley. Er hatte beide an den Armen gepackt. Beide trugen noch Handschellen. Vorsorglich war Chief Oreza mitgekommen.

Beide waren Mitte zwanzig und dürr. Einer war groß und benahm sich arrogant, was dem Captain seltsam vorkam. Wußte er denn nicht, in welcher Lage er sich befand? Der junge Mann starrte Wegener, der ungerührt seine Pfeife rauchte, finster an. Sein Blick kam dem Captain merkwürdig vor.

»Wie heißen Sie?« fragte Wegener. Keine Antwort. »Sie müssen mir Ihren Namen sagen«, erklärte Wegener ruhig.

Dann geschah etwas Unglaubliches. Der Große spuckte Wegener aufs Hemd. Eine ganze Weile lang wollte der Captain nicht glauben, was da geschehen war, und sein Gesicht verriet noch nicht einmal Überraschung. Dann aber reagierte Riley auf die Beleidigung.

»Scheißkerl!« Der Bootsmann schnappte sich den Gefangenen, wirbelte ihn in der Luft herum wie eine Stoffpuppe und schleuderte ihn auf die Brückenreling. Der junge Mann landete bäuchlings darauf, und einen Augenblick lang sah es so aus, als wollte er auseinanderbrechen. Er keuchte und zappelte mit den Beinen, um nicht ins Wasser zu fallen.

»Himmel noch mal, Bob!« brachte Wegener heraus, als der Bootsmann sich den Mann wieder schnappte. »Lassen Sie ihn los!«

Immerhin war es Riley gelungen, dem Mann die Arroganz auszutreiben. Er ließ ihn auf Deck fallen, und der Pirat würgte und rang nach Luft, während Riley, nicht minder blaß, die Selbstbeherrschung zurückgewann.

»Tut mir leid, Captain, bei mir ist wohl eine Sicherung durchgebrannt.« Der Bootsmann entschuldigte sich offensichtlich nur, weil er seinen kommandierenden Offizier in Verlegenheit gebracht hatte.

»Einsperren«, befahl Wegener. Riley führte die beiden nach achtern.

»Verdammt noch mal«, bemerkte Oreza leise, zog sein Taschentuch heraus und wischte seinem Captain das Hemd ab. »Wo sind wir hingekommen?«

»Weiß ich auch nicht, Portagee. Um das zu verstehen, sind wir wohl beide zu alt.« Wegener fand endlich seine Streichhölzer und steckte seine Pfeife an. Dann starrte er erst lange hinaus auf See, bis er die rechten Worte fand. »Als ich anmusterte, wies mich ein alter Chief ein, der gerne Geschichten aus der Zeit der Prohibition erzählte. Aber so grausam wie das hier waren die nicht – bei ihm klang es so, als wäre das Ganze nur ein spannendes Katz-und-Maus-Spiel gewesen.«

»Vielleicht waren die Menschen damals zivilisierter«, erwog Oreza.

»Es lag wohl eher daran, daß Schnaps – im Wert von einer Million – nicht in ein Motorboot paßte. Haben Sie mal im Fernsehen ›Die Unberührbaren‹ gesehen? Damals waren die Bandenkriege genauso brutal wie heute, vielleicht sogar noch schlimmer. Ach, ich weiß nicht. Fest steht, daß ich nicht zur Küstenwache gegangen bin, um mich als Polizist zu betätigen, Chief.«

»Ich auch nicht, Captain.« Oreza grunzte. »Wir sind im Dienst alt geworden, und die Welt hat sich dabei verändert. Aber es gibt eine Sache, der ich ganz besonders nachtrauere.«

»Was wäre das, Portagee?«

Der Chief wandte sich um und schaute seinen Kapitän an. »Etwas, auf das ich vor ein paar Jahren in New London gestoßen bin. Ich nahm Kurse, wenn ich nichts Besseres zu tun hatte. Wenn man in der guten alten Zeit Piraten erwischte, hatte man die Möglichkeit, sie auf der Stelle vor ein Kriegsgericht zu stellen und die Angelegenheit sofort zu klären – und wissen Sie was? Das wirkte auch, denn die Seeräuberei kam aus der Mode.« Oreza grunzte wieder. »Deshalb gab man die Praxis wohl auch auf.«

»So etwas geht heute nicht mehr. Wir leben in einer zivilisierten Gesellschaft.«

»Von wegen zivilisiert.« Oreza öffnete die Tür zum Ruderhaus. »Ich hab’ die Bilder von der Jacht gesehen.«

Wegener stellte fest, daß seine Pfeife ausgegangen war, zündete sie wieder an und wollte das Streichholz über Bord werfen. Doch ein Windstoß erfaßte es und wehte es aufs Deck. Wirst langsam alt, dachte Wegener und bückte sich, um es aufzuheben.

Halb im Speigatt lag eine Packung Zigaretten. Wegener hielt fanatisch auf Reinschiff und wollte gerade den vermeintlichen Übeltäter anschnauzen, als er merkte, daß die Packung nicht von seiner Mannschaft stammen konnte; es war nämlich eine südamerikanische Ware. Aus schlichter Neugier öffnete er die Packung.

Seltsam, richtige Zigaretten aus Tabak enthielt sie nicht, sondern Grasjoints. Der Captain mußte lächeln. Ein schlauer Geschäftsmann war auf die Idee gekommen, Marihuanazigaretten auf diese Weise zu tarnen. Die Packung mußte dem Piraten aus der Brusttasche gefallen sein, als er von Riley in die Mangel genommen worden war. Wegener schloß die Packung, steckte sie ein und nahm sich vor, sie bei nächster Gelegenheit in den Asservatenschrank zu legen. Oreza kehrte zurück.

»Die neueste Wettervorhersage. Die Gewitterfront wird spätestens um einundzwanzig Uhr hier sein. Es muß mit Böen von mindestens vierzig Knoten gerechnet werden.«

»Stellt das ein Problem für Wilcox und die Jacht dar?« Noch war Zeit, ihn zurückzurufen.

»Wohl kaum, Sir. Wilcox ist nach Süden gefahren. Von Tennessee zieht ein Hoch heran. Mr. Wilcox wird eine glatte Fahrt haben, aber für den Hubschrauber sieht es unangenehm aus. Der soll erst um achtzehn Uhr bei uns eintreffen und müßte auf dem Rückflug durch die Front.«

»Wie sieht es morgen aus?«

»Bei Tagesanbruch soll es aufklaren, und dann setzt sich der Hochdruckeinfluß durch. Heute nacht wird’s grobe See geben, doch dann stehen uns vier Tage gutes Wetter bevor.«

Wegener nickte. »Weisen Sie Mobile an, den Hubschrauber erst morgen um die Mittagszeit zu schicken.«

»Aye, aye, Captain. Wozu einen Hubschrauber riskieren, um dieses Gesocks zu transportieren?«

»Ganz meine Meinung, Portagee. Sorgen Sie dafür, daß Wilcox verständigt wird, falls dieses Tief den Kurs ändert.« Wegener schaute auf die Uhr. »Zeit, daß ich mich um den Papierkrieg kümmere.«

»Scheint heute viel zu tun zu geben, Red.«

»Wohl wahr.«

Wegeners Kajüte war die geräumigste an Bord und auch die einzige Privatunterkunft, denn Ungestörtheit und Einsamkeit gehören zu dem Luxus, den man einem Kapitän gestattet.

Doch die Panache war kein Kreuzer, und Wegeners Kajüte war kaum mehr als zehn Quadratmeter groß, verfügte aber über eine private Toilette; auf einem Schiff etwas, für das sich ein Kampf lohnt. Im Lauf seiner Karriere hatte Wegener schon immer nach Kräften versucht, sich vor Schreibtischarbeit zu drücken. Sein Erster Offizier war ein heller junger Lieutenant, dem er alles zuschob, was er vor seinem Gewissen verantworten konnte. Übrig blieben so zwei bis drei Stunden am Tag, und der Captain ging mit der Begeisterung eines Mannes, der zur Hinrichtung geführt wird, an die Arbeit. Eine halbe Stunde später merkte er, daß ihm die Sache noch schwerer fiel als gewöhnlich. Die Morde wollten ihm nicht aus dem Sinn. Mord auf hoher See, dachte er und schaute aus dem Bullauge. Ganz ungewöhnlich war das nicht; er hatte im Lauf seiner dreißigjährigen Dienstzeit von einigen solchen Fällen gehört, aber nie direkt mit einem zu tun gehabt. Es war zum Beispiel einmal vor der Küste von Oregon ein Matrose Amok gelaufen und hätte beinahe einen Maat getötet – wie sich später herausstellte, litt der arme Teufel unter einem Gehirntumor, an dem er dann starb. Die Point Gabriel war ausgelaufen, um den Mann abzuholen. Weiter reichte Wegeners Erfahrung mit Gewalt auf hoher See nicht. Zumindest mit von Menschen ausgeübter Gewalt. Die See war schon gefährlich und gewalttätig genug. Der Gedanke ließ ihm keine Ruhe und plagte ihn wie ein Ohrwurm. Er versuchte, wieder an die Arbeit zu gehen, konnte sich aber nicht konzentrieren.

Wegener runzelte die Stirn und ärgerte sich über seine Unentschlossenheit. Ob der Papierkrieg ihm nun schmeckte oder nicht, er gehörte zu seinem Job. Er steckte seine Pfeife wieder an und hoffte, daß dies seine Konzentration verbessern würde. Aber auch das funktionierte nicht. Der Captain stieß eine Verwünschung aus und holte sich ein Glas Wasser. Die Papierstöße warteten immer noch. Er schaute in den Spiegel und stellte fest, daß er eine Rasur nötig hatte. Am Schreibtisch tat sich nichts.

»Red, du wirst alt«, sagte er zu seinem Spiegelbild. »Alt und senil.«

Er entschied sich für eine Rasur und erledigte das auf die altmodische Weise mit Seife und Pinsel; seine einzige Konzession an die moderne Zeit stellte der Rasierapparat dar. Er hatte sein Gesicht eingeschäumt und zur Hälfte rasiert, als jemand anklopfte.

»Herein!« Chief Riley stand in der Tür.

»Verzeihung, Captain, ich wußte nicht ...«

»Macht nichts. Was gibt’s, Bob?«

»Sir, die Rohfassung der Enterprotokolle liegt vor, und ich dachte mir, Sie wollten sie sich ansehen. Wir haben alle Aussagen auf Audio- und Videoband. Das Original liegt wie befohlen zusammen mit den anderen Beweismitteln in einer verschlossenen Kassette im Panzerschrank fürs Geheimmaterial. Ich habe Ihnen eine Kopie mitgebracht.«

»Gut, lassen Sie sie hier. Neuigkeiten von unseren Gästen?«

»Nein, Sir. Draußen hat es aufgeklart.«

»Und ich sitze hier mit dem verfluchten Papierkrieg fest.«

»Ein Chief, der schafft von früh bis spät, doch des Skippers Werk ist nie vollbracht«, bemerkte Riley.

»Es ziemt sich nicht für einen Chief, seinen kommandierenden Offizier auf den Arm zu nehmen.« Wegener verkniff sich das Lachen nur, weil er den Rasierer noch am Hals hatte.

»Ich bitte den Captain um Vergebung. Und, wenn Sie gestatten, Sir, habe ich jetzt ebenfalls zu tun.«

»Der Junge, der heute an der 50 mm stand, gehört zur Decksmannschaft. Halten Sie ihm einmal einen Vortrag über Sicherheit. Heute früh nahm er die Jacht nur mit Verzögerung aus dem Visier. Aber reißen Sie ihm den Kopf nicht ganz ab«, meinte Wegener und schloß seine Rasur ab. »Mit Mr. Peterson rede ich selbst.«

»Geht nicht an, daß Männer an diesen Dingern Mist bauen. Ich nehme mir den Jungen vor, sowie ich meinen Rundgang beendet habe, Sir.«

»Ich werde mich nach dem Mittagessen auf dem Schiff umsehen. In der Nacht gibt es schweres Wetter, wie ich höre.«

»Das hat mir Portagee gesagt. Keine Sorge, ich lasse alles festzurren.«

»Bis später, Bob.«

»Aye.« Riley ging hinaus.

Wegener räumte seine Rasiersachen weg und setzte sich wieder an den Schreibtisch. Die Rohfassung des Enter- und Festnahmeprotokolls lag zuoberst auf dem Stapel. Inzwischen wurde die endgültige Fassung getippt, aber er sah sich immer gerne die erste Version an, die meist akkurater war. Wegener überflog sie und trank dabei kalten Kaffee. Die Polaroid-Fotos steckten in einer Klarsichthülle. Attraktiver waren sie nicht geworden. Und die Verwaltungsarbeit auch nicht. Er beschloß, das Videoband in seinen Recorder zu schieben und sich die Aufnahmen vor dem Mittagessen anzusehen.

Die Aufnahmequalität war alles andere als professionell. Es fällt schwer, auf einem schlingernden Schiff die Kamera ruhig zu halten, das verfügbare Licht war zu schwach gewesen, und jedesmal, wenn der Blitz der Polaroid losging, wurde der Bildschirm weiß.

Fest stand, daß an Bord der Empire Builder