Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

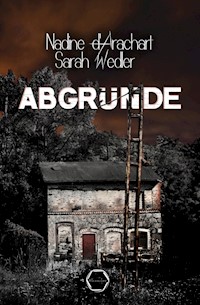

- Herausgeber: telescope

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Was, wenn jemand eine Rechnung mit dir offen hat? Was, wenn dieser Jemand ein Serienmörder ist? Maxim Winterberg kann sich an nichts mehr erinnern. Der ehemals anerkannte Folterexperte und Mitarbeiter der Polizei ist nur noch ein Schatten seiner selbst. Dennoch ruft Kommissarin Daria Storm ihn zur Hilfe, als an verlassenen Orten auf einmal grausam zugerichtete Leichen gefunden werden. Die Toten tragen die Handschrift des Schinders, eines Serienmörders, der vor zwei Jahren sein Unwesen trieb und dann spurlos verschwand. Doch jetzt ist er zurück und eine Hetzjagd durch die Ruinen Berlins nimmt ihren Lauf. Zu spät verstehen Maxim und Daria, dass sie absolut niemandem vertrauen dürfen …

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 352

Veröffentlichungsjahr: 2015

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Nadine d’Arachart, Sarah Wedler

Der Schinder

Der erste Daria-Storm-Thriller

Impressum

© Telescope Verlag

www.telescope-verlag.de

Autorenfotos: Oliver Haas Fotodesign

Umschlagfoto: Pixxel_Worx

Die Erinnerung ist das einzige Paradies,

woraus wir nicht vertrieben werden können.

-Jean Paul-

Prolog

Ich lehnte an einem der Tische und schaute ihm zu. Ich hatte es nicht eilig, also bemühte ich mich, jede einzelne Sekunde abzuspeichern, um sie im Gedächtnis behalten zu können. Seine bloßen Arme waren weit über den Kopf gestreckt, er atmete schnaufend und dünne Rinnsale aus Schweiß perlten über die weiche Haut unterhalb seiner Achseln. Wo würde ich beginnen? Ich war mir nicht sicher. Es gab viele verschiedene Möglichkeiten und ich wollte die beste unter ihnen wählen.

Während er – ich kenne seinen Namen nicht, also nenne ich ihn ab hier den Namenlosen – mit den nackten Füßen nach dem Boden hangelte, stieß ich mich von meinem Tisch ab und kam näher. Es war fast lustig, was er da für ein seltsames Ballett aufführte. Ich ließ den Blick über seinen angespannten Oberkörper wandern, das spärliche Brusthaar, den vor Anstrengung geröteten Hals. Dort wirkte die Haut dick und rau vom vielen Rasieren. An dieser Stelle würde es einfach sein, genau wie in den unteren Gesichtspartien. Um die Augen herum jedoch … Ich fragte mich, was mit den Lidern passieren würde. Mit den Brauen.

»Was starren Sie mich so an?«, fragte der Namenlose. Seine Stimme klang zu hoch für einen ausgewachsenen Kerl.

»Ich starre nicht«, erwiderte ich. »Ich plane.« Dann näherte ich mich ihm, roch den säuerlichen Angstgestank, den er absonderte, und streckte die freie Hand aus. Ich kniff in die Haut oberhalb seines Brustbeins. Elastisch. Fest. Nicht zu dünn. So konnte es funktionieren.

»Lassen Sie mich los!«, schrie der Namenlose und zappelte, aber es brachte ihm nichts. Er hing gut zehn Zentimeter über dem Boden und die Handschellen, mit denen seine Hände gefesselt waren, wanden sich um ein Rohr an der Decke, das einen äußerst stabilen Eindruck machte. Eine alte Wasserleitung, die früher dafür gesorgt hatte, dass sich die Sektionstische nach der Arbeit einfach mit dem Schlauch abspritzen ließen. Zuletzt aber schien hier niemand richtig sauber gemacht zu haben. Ich bildete mir ein, den alten Leichengeruch noch wahrzunehmen, und irgendwie gefiel mir das. So wie mir der ganze Ort gefiel. In Bruchbuden wie dieser habe ich mich immer zu Hause gefühlt. Und sie haben den Vorteil, dass man einigermaßen ungestört ist.

Ich zog die Hand zurück und sah den noch immer zappelnden Mann an. »Ich habe dir doch noch gar nichts getan, du solltest mit deinen Kräften haushalten. Denn glaub mir, ich habe dich nicht hergebracht, um dich zu kneifen.«

»Was haben Sie dann mit mir vor? Was kann ich tun, damit Sie mich laufen lassen? Bitte, sagen Sie doch etwas!«

Auf einmal kam mir der nackte, strampelnde Mann vor wie ein hübsch verpacktes Geschenk, das das Schicksal mir überreicht hatte, und ich konnte mich endlich entspannen.

»Du kannst gar nichts tun«, sagte ich. »Halt einfach still, dann wird es für uns beide leichter.«

»Bitte … bitte töten Sie mich nicht«, stammelte der Namenlose.

»Oh, keine Sorge, das mache ich nicht. Sobald dein Körper die Schmerzen nicht mehr aushält, wirst du ganz von allein sterben.«

Damit setzte ich das Messer an seiner Brust an.

Kapitel 1

Betreff

Einladung zur Antrittsvorlesung

Nachfrage bzgl. span. Inquisition

Wasserfolter im 14. Jhdt.?

------------------. --

------------------.

------------------.

Absender

Prof. Julius Marquardt

Anne Petzold

Eugen Ducomy

------------------. --

------------------. --

------------------. --

Die lange Liste verschwamm vor Maxims Gesicht. Er hatte Mühe, sich überhaupt erst auf die Namen der Absender zu konzentrieren. Wer waren diese Leute und was wollten sie von ihm? Er scrollte herunter, aber das war gar nicht nötig, um ihm das Ausmaß seiner Versäumnisse deutlich zu machen. 2059 ungelesene E-Mails stand in dicken Lettern auf dem Monitor. Zu viele, um überhaupt erst anzufangen. Er lehnte sich zurück, schloss die Augen und es blieb nichts als Leere, schwarz und bedeutungslos, wie die Mattscheibe eines kaputten Fernsehers. Genau da lag Maxims Problem: In der Leere, die immer dann Überhand nahm, wenn er sich nicht auf etwas Sinnvolles zu fokussieren versuchte.

Er suchte wie so oft in den vergangenen zwei Jahren nach irgendetwas, das in seinem Kopf auf die Dinge reagierte, wegen denen er angeschrieben wurde. Inquisition. Mittelalterliche Hinrichtungen. Doch nichts geschah.

Maxim zwang sich aufzustehen, ehe ihn das Meeresrauschen, das durchs gekippte Fenster in sein Arbeitszimmer drang, einlullen konnte. Nur zu gern ließ er sich davon ablenken. Er trat an die Scheibe und zwang sich, seine halbtransparente Spiegelung im Glas zu ignorieren. Dann blickte er nach draußen. Direkt vor seinem Haus, hinter der Hecke, die es umgab, erhoben sich dicht bewachsene Dünen, die in den Strand übergingen. Die See war heute aufgewühlt, die Wellen brandeten gewaltiger an Land als sonst. Doch alles in allem veränderte sich die Brandung kaum, und genauso wenig tat es der Ausblick, die ungetrübte Sicht auf den weiten Ozean. Es spielte keine Rolle, ob er das Meer vor einer Woche oder vor dreißig Jahren zum ersten Mal gesehen hatte. Er konnte es heute vergessen und es würde morgen immer noch dasselbe sein. Vielleicht war das der Grund, aus dem er hierher gezogen war.

Widerwillig riss er sich von dem Anblick los und wandte sich wieder dem Schreibtisch zu, der auf dem hellen Parkett des großen Arbeitszimmers viel zu wuchtig wirkte. Er fuhr den Laptop herunter und nahm sich vor, sich morgen ganz in Ruhe seinem Postfach zu widmen. Kaum hatte er den Gedanken beendet, schellte unten im Haus das Telefon. Nach einem Moment reagierte der Hörer, den er von der Station mit hierher genommen hatte, und schrillte ebenfalls.

Flüchtig verzog er das Gesicht. Um zu wissen, wer dran war, musste er noch nicht einmal einen Blick aufs Display werfen. Julia. Ihr täglicher Kontrollanruf. Er griff nach dem Hörer und unterbrach die Verbindung. Sie würde nicht sauer darüber sein, schließlich hatte sie ihm diese Option selbst angeboten: Auch wenn du mich wegdrückst, bekomme ich wenigstens ein Lebenszeichen und weiß, dass es dir gut geht.

Sie war immer so besorgt. Oder so bemüht darum, ihr schlechtes Gewissen zu beruhigen. Er wusste es nicht. Rund neun Jahre war er mit ihr verheiratet gewesen und hatte nicht die geringste Ahnung, was für ein Mensch sie war.

Das Klingeln unten verstummte mit einer Sekunde Verzögerung, dann wurde es wieder ruhig im Haus. Nur der Wind, der vom Ozean hereinströmte, pfiff durch die Räume und ließ ab und zu eines der großen Fenster in den Angeln beben. Maxim lauschte genau auf jedes dieser Geräusche – man wusste nie, was oder wen der Wind mit sich brachte. Wer vielleicht gerade ins Haus zu gelangen versuchte. Bei dem Gedanken fing sein Herz unwillkürlich an zu rasen. Er versuchte es zu ignorieren. Doch als sich die Böen nach und nach zu einem Sommersturm auswuchsen, nahm seine Nervosität Überhand und er beschloss, die Sicherheitsvorkehrungen am Haus zu überprüfen. Während er das Zimmer verließ, warf er einen schuldbewussten Blick aufs Bücherregal. Es hatte Zeiten gegeben, in denen er produktiver gewesen war.

In Zusammenarbeit mit Dr. Maxim Winterberg, brüllte ihm ein Sticker von einem der Titel entgegen. Anerkannter Experte für mittelalterliche Folter. Ein weiterer schrie: Mehrfach ausgezeichneter Buchautor und enger Mitarbeiter der Polizei.

Experte. Bestsellerautor. Polizeiberater. All das mochte er einmal gewesen sein, doch er erinnerte sich nicht an diese Zeit. Seine früheste Erinnerung führte zu einer Nacht vor zwei Jahren, in der er halbtot und blutverschmiert im Krankenhaus erwacht war, mit einer fremden Frau an seiner Seite – die sich später als seine Frau herausgestellt hatte. Alles, was vor jener Julinacht geschehen war, war fort. Für immer, wie er befürchtete.

Kapitel 2

Daria Storm wandte sich einmal um die eigene Achse. Vernagelte Fenster und Türen, wohin sie auch schaute. Das frühere Speisehaus der Nationen war mehrere Stockwerke hoch und jeder Zugang war mit morschem Holz oder alten Spanplatten versperrt worden. Hier und da bröckelte der Putz von den Wänden, an einigen Stellen hatte sich Moos ausgebreitet.

Noch einmal drehte Daria sich langsam im Kreis. Sie war umringt von Gebäudemauern, die vergeblich versuchten, dem Verfall zu trotzen. Der Anblick hatte etwas Beklemmendes und zugleich Faszinierendes an sich.

»Hier geht’s lang.« Martins Stimme hallte mehrfach gebrochen von den Wänden wider. Er stand am einzigen Durchgang, der vom Innenhof in den Rest des ehemaligen Olympischen Dorfes führte, und wedelte ungeduldig mit der Hand. »Die Trottel haben uns zum falschen Platz geschickt.«

Daria unterdrückte ein Stöhnen und riss sich von der morbiden Schönheit des alten Gebäudes los. Mit raschen Schritten kam sie auf ihren Partner zu.

»Wir müssen außen herum.« Martins Hand beschrieb einen großen Halbkreis in der Luft. »Untere Dorfaue. Wo auch immer das ist.« Mit diesen Worten verschwand er durch das Portal.

Schweigend passierten sie die früheren Sportlerunterkünfte, deren Fenster größtenteils zugemauert und deren Dächer löchrig waren. Sie standen so verloren auf dem ungepflegten Rasen, dass man sich kaum vorstellen konnte, dass einst Menschen darin gewohnt hatten. Nach einigen Metern blieb Martin stehen und deutete durch die angrenzende Baumgruppe hindurch. »Da liegt die obere Aue. Wenn ich mich nicht täusche, müssen wir weiter runter.«

Daria blickte hinab auf ihre Schuhe, dann auf die matschige Wiese, die zu allem Unglück auch noch abschüssig war. Ihre wäre es lieber gewesen, wenn sie auf den befestigten Wegen geblieben wären, doch erstens hatten sie schon genug Zeit vertrödelt und zweitens konnte sie auf einen hämischen Kommentar bezüglich ihres falsch gewählten Schuhwerks verzichten. Also nickte sie nur und versuchte, den Rasen auf Zehenspitzen zu überqueren.

Hinter sich hörte sie Martin leise lachen, dann hakte er sie unvermittelt unter. »Ganz schön rutschig.«

»Du hättest keine Turnschuhe anziehen sollen.« Daria konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen.

»Nächstes Mal greife ich auch zu meinen High Heels.«

Sie lachten beide, dann schwiegen sie wieder und es wurde gespenstisch still. Lediglich ein Rabe krächzte hin und wieder im Geäst über ihnen. Zu sehen war der Vogel jedoch nicht, dafür waren die Bäume um diese Jahreszeit zu dicht bewachsen. Nach einigen Augenblicken wurde es um sie herum etwas lichter und sie erkannten weitere Häuserruinen zwischen all dem Grün.

»Da vorne.« Martin deutete auf eine schmale Gasse zwischen zwei Baracken.

Daria hatte Mühe, an ihrem hünenhaften Partner vorbei zu spähen, dann entdeckte sie es auch. Auf einer Lichtung hatten sich zahllose Beamte der Spurensicherung und einige Streifenpolizisten versammelt.

»Dann wollen wir doch mal sehen.« Martin ließ sie los und machte sich auf den Weg.

Daria ließ ihm ein paar Schritte Vorsprung, dann folgte sie ihm.

Der Arm war mit Stacheldraht an einem der vernagelten Bungalowfenster angebracht worden. Obwohl es nahezu windstill war, baumelte er sanft hin und her.

Daria trat näher und betrachtete den Körperteil genauer. Die Dornen des Drahtes waren teilweise durch die letzten Reste von Gewebe gedrungen, doch Blut war nirgends zu sehen. Den Nägeln mit dem abgeplatzten Lack und den schlanken Fingern nach zu urteilen, handelte es sich um eine Frauenhand. Um das Handgelenk hing ein Kettchen, das sicher einst geglänzt hatte – nun war es rostig und angelaufen. Daria ließ ihren Blick weiter wandern. Faules Fleisch wand sich um einen teils blanken Knochen, der knapp vor dem Ellbogen abgesägt worden war.

»Sieht alt aus.« Martin war neben sie getreten. »Ich habe gerade mit Frau Doktor Seidel gesprochen. Sie meint, sie kann erst Genaueres sagen, wenn sie den Arm im Labor hat, aber spontan würde sie mir zustimmen.«

»Also gibt es keinen frischen Leichnam dazu?«

»Wohl eher nicht.« Martin schüttelte den Kopf, bevor er sich abwandte. »Okay Leute, wenn wir alle Fotos im Kasten haben, könnt ihr das Ding jetzt runternehmen.«

Daria blendete das Stimmengewirr aus, das auf Martins Worte folgte, und konzentrierte sich ganz auf den Frauenarm. Er war waagerecht angebracht worden. Jemand hatte den Draht dazu um das Handgelenk gewickelt, sowie zwischen Elle und Speiche geklemmt. Es wäre leichter gewesen, den Körperteil einfach senkrecht hängen oder gleich auf dem Rasen liegen zu lassen – doch wer auch immer den Arm hier hinterlassen hatte, hatte diese Position gewählt.

»Moment bitte.« Daria hielt mit einer raschen Handbewegung einen der Beamten zurück, der drauf und dran war, Martins Anweisung Folge zu leisten. »Ich möchte mir das noch kurz ansehen.« Sie beugte sich zu dem Arm herunter und blickte zuerst nach rechts, dann nach links. Der Zeigefinger der Skeletthand schien gestreckt zu sein, während die anderen Finger leicht gekrümmt waren. »Sie zeigt uns etwas …«

»Bitte?« Der Beamte verstand offenbar kein Wort.

Daria schüttelte den Kopf und spähte in die Richtung, in die der Finger wies. Er deutete eine kleine Allee herunter, an deren Ende sich ein Gebäude befand.

»Das ist kein Zufall«, murmelte Daria wieder, dann fügte sie lauter an: »Ich bin gleich wieder da!«

Niemand hielt sie zurück, als sie sich erhob und zu dem Gebäude eilte, von dem sie glaubte, dass es das Hindenburghaus des ehemaligen Olympischen Dorfes war. Die Zugänge und Fenster, die der U-förmige Bau an beiden Seiten aufwies, ignorierte sie – schließlich hatte die Hand geradeaus gedeutet – und steuerte die drei Türen an, die sich nun direkt vor ihr befanden. Das Holz war zerkratzt, teils waren Namen in die Oberfläche geritzt worden.

Mike was here.

Sina + Tom.

13.02.2004 – Arzu.

Daria machte sich nicht die Mühe, all die kleinen Texte zu lesen. Instinktiv drückte sie die Klinke der mittleren Tür herunter. Sie ließ sich problemlos öffnen.

Staubige Luft drang zu ihr nach draußen, tanzte im Zwielicht und ließ sie husten. Als der kurze Anfall vorbei war, tastete Daria nach der Pistole, die sie unter ihrem Sommermantel versteckt hielt und die ihr immer wieder ein Gefühl von Sicherheit verlieh. Dann trat sie ein.

Ein Spiel aus Licht und Schatten empfing sie im Foyer des Gebäudes und sie brauchte einen Moment, um sich an die Sichtverhältnisse zu gewöhnen. Zu ihrer Überraschung war die Halle gut erhalten. Die Säulen und Wände hatten wie die Außenfassade einen gelben Anstrich und auch die Decke war bis auf ein paar Stockflecken intakt. Doch all das nahm sie nur am Rande wahr. Etwas auf dem Boden erweckte ihre Aufmerksamkeit.

Sie trat näher. Tatsächlich. Sie hatte sich nicht geirrt. Dort, mitten auf dem großflächig gekachelten Grund, prangte ein blutiges X.

Mit einem lauten Knall flog die Holztür hinter Daria ins Schloss und sie fuhr erschrocken herum. Zuerst konnte sie nur Schwärze ausmachen, da, wo eben noch das Licht des wolkigen Sommertages durch die Tür gedrungen war. Doch dann erkannte sie, dass sie nach wie vor allein war. Sie lauschte, aber bis auf das Heulen des Windes, der durch die zugigen Flure pfiff, war da nichts.

Daria atmete durch, versicherte sich noch einmal, dass ihre Waffe griffbereit war, dann hockte sie sich zu dem blutigen Symbol am Boden. Es schien ganz frisch zu sein. Feucht und glänzend. Daria tastete ihren Mantel nach einem Taschentuch ab, fand jedoch nur ihren Lippenstift.

Pistole und Lippenstift. Siehst du nicht, dass sich das widerspricht?, fragte Robins höhnische Stimme in ihrem Kopf.

Frauen gehören nicht auf den Schießstand, sondern an den Herd, stimmte ihr Vater den Worten seines verhassten Fast-Schwiegersohns zu.

Daria verscheuchte beide, Vater und Exfreund, aus ihrem Kopf und angelte nach einem verdorrten Blatt, das offenbar noch vom letzten Herbst übrig war. Sie tunkte den Stiel in das Blut, hielt es sich dicht vors Gesicht und schnupperte.

Farbe! Am liebsten hätte sie aufgelacht. Doch ihre Erleichterung verflog sofort, als sie ein Knarren von der Treppe her hörte.

Mit einem Satz war sie auf den Beinen und starrte die Stufen hinauf, von denen das Geräusch gekommen war. Da war es wieder. Ein leises Knarzen, als würde jemand auf morschem Holz sein Gewicht verlagern. Doch sie konnte niemanden entdecken. Ein weiterer Windzug fegte durch das Haus und ließ die Dielen erneut ächzen. Und auch wenn Daria sich nun eigentlich sicher war, alleine im Gebäude zu sein, fühlte sie sich plötzlich beobachtet. Ein ungutes Gefühl machte sich in ihr breit und sie konnte gar nicht schnell genug zurück ins Freie laufen.

Erst als sie die Holztür hinter sich zugeknallt hatte und ihre Kollegen wieder in Sichtweite waren, verlangsamte sie ihre Schritte und blickte zurück.

Die untere Etage des Gebäudes war vernagelt, auch an den oberen Fenstern nahm sie keine Bewegung wahr. Doch sie spürte ganz deutlich, dass ihre plötzliche Nervosität nicht unbegründet war. Irgendetwas Bedeutsames hatte gerade begonnen. Und nun, da sie das Kreuz auf dem Boden entdeckt hatte, gab es kein Zurück mehr.

Kapitel 3

Daria lehnte an der feuchten Wand des Gemäuers, atmete flach und versuchte den Lärm auszublenden, der ihre innere Unruhe noch verstärkte. Doch es gelang ihr nicht, was kein Wunder war: Der Abbruchhammer, mit dem die zwei Betonbauer zugange waren, fraß sich durch den Boden und der Krach hallte von den Wänden und hohen Decken um ein Vielfaches verstärkt wider. Seit dieser Aufruhr im alten Hindenburghaus herrschte, hatte Daria zwei- oder dreimal etwas durch die Ecken und über die Wände der Eingangshalle huschen sehen. Immer wieder hatte sie dabei daran denken müssen, dass sie sich vorhin beobachtet gefühlt hatte. Doch das Gebäude war mittlerweile gründlich durchsucht worden, außer ihnen war niemand hier.

»Achtung!«, rief auf einmal einer der Betonbauer.

Martin, der neben Daria stand, zuckte zusammen. Der Hammer verstummte und alle, die an dem frischen Loch im Boden zugange waren, Handwerker und Kriminaltechniker, stoben auseinander, als hätte jemand eine Granate in ihre Mitte geworfen. Dann quoll dünner Staub empor und Daria vergewisserte sich, dass ihre Atemmaske richtig saß.

»Was ist da los?«, rief Martin.

»Wir haben hier etwas«, erwiderte einer der Männer. »Einen Hohlraum!«

»Und irgendwas liegt da drin!«, fügte der andere mit osteuropäischem Akzent hinzu.

Sie spürte, wie sich ihr Puls beschleunigte. Gespannte Erwartung und Erleichterung machten sich gleichzeitig in ihr breit – Letztere, weil sie selbst veranlasst hatte, dass der Grund unter dem roten Farbkreuz geöffnet wurde und es ganz schön blöd für sie ausgesehen hätte, wenn die Suche ergebnislos verlaufen wäre.

Als sich der Staub ein wenig lichtete, trat sie vorsichtig näher an das Loch heran und schritt dabei über die Bodenplatten hinweg, die entfernt worden waren, ehe der Hammer zum Einsatz gekommen war. Es war noch nicht sonderlich groß, vielleicht ein mal einen Meter. Wer auch immer das Kreuz auf diese Stelle gemalt hatte, hatte demnach genau gewusst, wo sich der Hohlraum befand.

Daria erreichte den Rand der Grube. »Ist schon etwas zu sehen?«, fragte sie einen Kriminaltechniker, der daneben in die Hocke gegangen war.

Der Mann blickte zu ihr auf, seine Augen waren schmal hinter den transparenten Gläsern seiner Schutzbrille. »Ich bin mir nicht sicher.«

Diese Antwort war denkbar vage, doch da war etwas in seinem Blick, das Darias Puls abermals ein wenig schneller gehen ließ. »Wie meinen Sie das?«

»Es könnte ein Körper sein.«

Was sollte das heißen, es könnte? Daria hakte nicht weiter nach, dazu fehlte ihr die Geduld. Stattdessen kniete sie sich nun selbst hin, wedelte mit der Hand den Staub beiseite und versuchte, dort unten etwas zu erkennen.

Zuerst sah sie etwas Graues. Grau und ledrig, wie Fleisch mit Gefrierbrand. Sie ließ den Blick nach rechts wandern – und sprang dann auf, als ob sie etwas aus der Tiefe zu packen versucht hätte. Ganz automatisch machte sie zwei, drei Schritte zurück und alle Anwesenden schauten sie halb alarmiert, halb verwundert an.

»Denken Sie dasselbe wie ich, Kommissarin Storm?«, fragte der Kriminaltechniker, der noch immer an Ort und Stelle hockte.

Sie nickte und fing sich einen fragenden Blick von Martin ein.

»Ein Körper«, sagte sie schnell. »Aber kein gewöhnlicher. Dort unten liegt eine Mumie.«

Als seien ihre Worte ein Zeichen gewesen, bildete sich nun ein enger Kreis aus Ermittlern rund um das Loch. Nur die Männer mit dem Abbruchhammer blieben am Rand des Geschehens stehen. Neben ihnen stand Martin, der Daria lange und forschend musterte.

»Was ist?«, fragte er dann.

Sie schüttelte den Kopf. »Gar nichts, ich glaube nur …«

»Komm schon, Daria.« Er stellte sich vor sie und verschränkte die Arme vor der massigen Brust. »Irgendwas hat dich gerade zu Tode erschreckt. Sag mir, was es war.«

Sie wusste nicht, womit sie anfangen sollte. Es war schwer, in klaren Sätzen zu sprechen, wenn man noch nicht einmal seine Gedanken ordnen konnte. Sie musste an den Anblick des Körpers denken: Er lag etwa einen halben Meter tief, die Wirbelsäule war gewölbt wie bei einem gespannten Bogen, der Kopf war auf den Rücken gekrümmt. Als habe, wer auch immer dort unten lag, in seinen letzten Momenten versucht, sich selbst das Genick zu brechen, um seiner Qual ein Ende zu setzen. Sie sah das lippenlose Grinsen, die Knochen und das spröde Gewebe, das sie umgab. Sehnen und Muskeln, vermutete sie. Aber etwas Entscheidendes fehlte.

»Die Leiche da unten …« Sie zwang sich, Martin anzusehen.

Er zog beide Augenbrauen in die Höhe.

»Sie hat keine Haut.« Daria fröstelte. Nun, da sie es ausgesprochen hatte, schien der Bann gebrochen und die Erinnerungen an damals strömten ungehindert durch ihren Kopf. Eine Gänsehaut überzog ihre Arme und sie schloss ganz automatisch den Gürtel ihres Mantels. Schaudernd blickte sie hinüber zur Fundstelle, zu dem Staub, der die Männer und Frauen von der Spurensicherung wie in Nebel hüllte.

Niemals hätte sie geglaubt, dass es noch nicht vorbei war.

Kapitel 4

Daria betrachtete die beiden Bilder, die vor ihr auf dem Schreibtisch lagen. Das eine zeigte einen Mann, das andere eine Frau. Ihre lidlosen Augen starrten entsetzt ins Leere, ihre Körper lagen schlaff auf dem Boden, wie achtlos entsorgte Puppen. Beiden war die Haut abgezogen und unbeschreibliches Leid zugefügt worden. Daria zwang sich, die Fotos als das zu sehen, was sie waren: Realität. Doch etwas in ihrem Kopf weigerte sich, hatte sich schon damals, vor etwas mehr als drei Jahren geweigert, als die Schinder-Morde begonnen hatten.

Sie erinnerte sich genau an den Aufruhr, den die Taten verursacht hatten. Menschen, die spät abends oder nachts verschwanden und dann, wenige Tage später, mit abgezogener Haut wieder auftauchten – die Vorgehensweise des Killers hatte die Stadt in schiere Panik versetzt. Jemand fand offenbar Gefallen daran, seine Opfer bei lebendigem Leib zu häuten. Schnell hatten sie herausgefunden, dass es sich dabei um die „Schindung“, eine mittelalterliche Hinrichtungsmethode, handelte und einen Experten mit ins Team geholt.

Der Berliner Simon Ried war das erste Opfer gewesen. Der 45-Jährige war nach einem Montagejob in Danzig nicht mehr nach Hause gekommen. Drei Tage nach der Vermisstenmeldung wurde sein geschundener Körper im ehemaligen Institut für Anatomie in Berlin entdeckt. Seine Leiche war auf einem der rostigen Seziertische abgelegt und dort von neugierigen Sprayern gefunden worden.

Knapp neunzig Tage danach war die Studentin Elena Nowak spurlos verschwunden. Sie war mit dem Auto auf der A10 unterwegs gewesen, als man sie zum letzten Mal an einer Raststätte gesehen hatte. Ihr Wagen hatte später an der A113 gestanden, wo auch ihr Handy im Dreck lag. Elenas Leiche war eine Woche später von einer geführten Touristengruppe an der seit 1999 verlassenen Abhörstation auf dem Teufelsberg gefunden worden. Unbekleidet, gehäutet und achtlos entsorgt.

Damals hatten diese beiden Taten nicht nur die Kripo in Berlin, sondern Beamte in ganz Deutschland und Polen in Alarmbereitschaft versetzt. Die Fahndungen liefen auf Hochtouren und insgeheim wartete jeder auf die dritte, alles entscheidende Tat. Zwei so brutale Tötungen waren eine Seltenheit, ein dritter würde eine Mordserie einleiten und somit weltweite Aufmerksamkeit erlangen. Daria war damals alles andere als scharf auf Medienrummel und Schlagzeilen gewesen. Trotzdem hatte auch sie Tag und Nacht mit einem Anruf gerechnet, der sie zum nächsten Tatort rufen würde. Sie war sich sicher gewesen, dass die beiden Tötungen erst der Anfang gewesen waren – und hatte Recht behalten. Die dritte Tat war ein klares Statement gewesen und dann war es plötzlich still um den Schinder geworden.

Doch auch wenn danach urplötzlich keine Opfer mehr gefunden worden waren, war Daria sich stets sicher gewesen, dass er weiter gemordet hatte. Im Verborgenen, unbemerkt von der Öffentlichkeit. Serienmörder hörten nicht plötzlich auf, das konnten sie gar nicht, wenn sie erst einmal Blut geleckt hatten. Vielleicht hatte er seine Opfer besser gewählt, hatte sich an Obdachlosen und Prostituierten vergangen, die niemand vermisste. Die Leiche, die sie vorhin gefunden hatten, war der beste Beweis dafür. Natürlich würden sie noch weitere Indizien zusammentragen müssen, um dem Schinder die Tat sicher zuzuschreiben, doch für Daria war das nur noch Formsache. Gleich nach ihrem Dienst wollte sie mit der Beweissuche beginnen. Da gab es nur ein kleines Problem …

Sie seufzte und suchte ihr Handy, das ganz unten in ihrer Tasche vergraben lag. Der Anruf, der vor ihr lag, war schwerer als die Polizeiarbeit der letzten Jahre. Sie lehnte sich zurück, wählte die Nummer ihrer Mutter und ließ den Blick durch das karge Büro wandern, während sie wartete.

»Storm?«

»Mama, du siehst doch auf dem Display, dass ich es bin, warum meldest du dich mit deinen Nachnamen?«

»Daria?«

»Ja, richtig.« Daria schloss die Augen und presste Daumen und Zeigefinger gegen die Nasenwurzel.

Am anderen Ende der Leitung herrschte Schweigen. Sie hörte ihre Mutter atmen, doch zu sagen hatte sie ihr anscheinend nichts.

»Mama, hör zu … Es ist ein Toter gefunden worden.«

»Von dir?«

»Was … Spielt das eine Rolle?« Daria schüttelte den Kopf und zwang sich, sich nicht ablenken zu lassen. »Es wird heute Abend spät. Ziemlich spät …«

»Und was ist mit Kristin?«

Der lauernde Unterton in der Stimme ihrer Mutter ließ ihren Puls in die Höhe schnellen. »Himmel, wegen ihr rufe ich doch an!«

»Brüll mich nicht an, Fräulein. So kannst du mit deinen Kollegen reden!«

Auch wenn sich alles in ihr dagegen sträubte, presste sie ein »Entschuldige« hervor. Sie wusste, dass sie ihren Eltern viel zu verdanken hatte und sie wusste auch, dass die Wut gegenüber ihrer Mutter oft nicht gerechtfertigt war. Sie wollte nur das Beste für Kristin und Daria – auch wenn ihrer beiden Vorstellungen von „das Beste“ oft sehr gegensätzlich waren. »Kann sie bitte heute bei euch übernachten? Ich weiß, es ist kurzfristig, aber …«

»Natürlich kann sie. Weißt du, dass dein Vater sein Arbeitszimmer geräumt hat, um Kristin ein Kinderzimmer einzurichten, war wirklich die beste Entscheidung, die –«

»Ich hab’s begriffen, okay?« Reichte es nicht, dass sie sich selbst andauernd Vorwürfe machte? Sie wusste, dass sie Kristin vernachlässigte. Doch ihre Tochter war mit ihren dreizehn Jahren alt genug, um zu verstehen, dass der Polizeidienst hin und wieder Priorität hatte. Zumindest hoffte sie, dass sie es verstand und sich nicht abgeschoben vorkam. Daria schlug einen beschwichtigenden Tonfall an. »Danke, am Wochenende habt ihr auch Ruhe, ich versprech’s.«

»Ich weiß. Robin holt die Kleine ab. Er geht mit ihr …«

Daria hörte nicht weiter hin. Robin war nach ihrer Trennung zum Musterschwiegersohn mutiert. Urplötzlich liebten ihre Eltern den Mann, den sie zuvor immer als Verlierer und Schmarotzer bezeichnet hatten. Von der Tatsache, dass er Daria mit Kristin hatte sitzen lassen, wollte in ihrer Familie niemand mehr etwas hören. Robin war mit seinen 35 Jahren nicht nur Vorzeigepapa und Familienliebling, sondern auch zu Kristins bestem Freund geworden. Daria hatte das Gefühl, dass ihre Tochter ihr mehr und mehr entglitt. »… Gibst du sie mir kurz?«

»Sie ist draußen. Soll ich sie reinrufen?«

Daria schüttelte resigniert den Kopf. »Nein, nein, lass sie ruhig. Drück sie von mir und gib ihr einen Kuss, ja?«

»Soll ich ihr auch sagen, dass du sie lieb hast?«

Die Worte ihrer Mutter wurden durch das Quietschen der Bürotür übertönt. Daria richtete sich in ihrem Stuhl auf, als hätte man sie bei etwas Verbotenem ertappt. Instinktiv war sie versucht, die grausamen Bilder abzudecken, die vor ihr ausgebreitet lagen. Als sie jedoch sah, dass es nur Martin war, ließ sie es bleiben. Ihr Kollege stand mit zwei Bechern in der Tür und grinste schief.

»Ich muss jetzt auflegen, Mama.«

»Ist gut. Bis dann.«

»Sag Kristin bitte, dass ich sie –« Das Tuten in der Leitung zeigte ihr, dass ihre Mutter bereits aufgelegt hatte.

Daria ließ das Telefon sinken und starrte das schwarze Display an. Dann warf sie das Handy achtlos zurück in ihre Tasche.

»Die haben die Leiche komplett geborgen, wir können sie uns morgen ansehen«, begann Martin ohne Umschweife. »Jetzt höre und staune: Ihr fehlt kein Arm.«

»Dann gibt es ein weiteres Opfer!«, entfuhr es Daria.

»Oder jemand hat diesen Hinweis auf irgendeinem Friedhof ausgegraben. Die Kollegen fragen rum, ob es in der letzten Zeit Fälle von Grabschändung gab.« Er zuckte die Achseln, dann fiel sein Blick auf die Fotos. »Was machst du denn da?« Er trat hinter sie und würziger Kaffeegeruch stieg in ihre Nase. »Ach …«

Daria deutete auf die beiden Bilder. »Die Sehnen, die fehlende Haut, der Ablageort … Du musst zugeben, dass du auch gleich an die Schinder-Morde gedacht hast.«

»Vielleicht haben einfach irgendwelche mutierten Käfer die Haut gefressen und den Rest intakt gelassen.«

Daria warf ihrem Partner einen zweifelnden Blick zu, der ihn zum Lachen brachte.

»Nicht so wahrscheinlich, was?« Martin schmunzelte und stellte ihr einen der Becher hin. »Ich gebe zu, dass du Recht hast. Aber wir dürfen uns jetzt nicht einfach in was verrennen, das uns gerade prima in den Kram passt. Weißt du …«

Daria drehte ich in ihrem Stuhl herum, um Martin besser ansehen zu können. Sie lauschte schweigend, während er fortfuhr.

»Was mir komisch vorkommt, ist die Tatsache, dass Elena Nowaks und Simon Rieds Leichen nicht versteckt worden sind, dieser neue Leichnam allerdings schon. Dazu kommt der Arm, den uns der Täter offenbar als Hinweis hinterlassen hat – das ist bei den ersten zwei Opfern auch nicht der Fall gewesen.« Erneut hob er die Schultern. »Und dann noch die große Zeitspanne zwischen diesem und dem letzten Schinder-Mord … Da sind ein paar Ecken, die sich nicht perfekt ins Bild fügen lassen.«

»Vielleicht siehst du die Sache falsch.« Daria erzählte ihm von ihrer Vermutung, dass der Schinder im Stillen weiter getötet hatte. »Nach seiner dritten, zugegebenermaßen missglückten Tat haben wir vermutet, dass er das Morden aufgegeben und das Land verlassen hat, aus Angst, enttarnt zu werden. Aber was ist, wenn wir uns täuschen?«

Martin schwieg einen Moment, wobei sich zwischen seinen Augen eine steile Falte bildete. Dann nickte er langsam und bedächtig. »Gut, das wäre möglich, aber warum sollte er uns dann einen Hinweis geben?«

»Ich denke …« Daria holte Luft, bevor sie weiter sprach. »Ich denke, dass die Leiche, die im Beton des Hindenburghauses gefunden wurde, alt ist. Auch der Arm gehörte offenbar nicht zu einer frischen Leiche. Wenn du mich fragst, dann präsentiert uns der Schinder erst mal seine Werke der letzten Jahre. Und dann, wenn er das allgemeine Interesse zurückerlangt hat, schlägt er erneut zu.«

Kapitel 5

Der Schinder ist nicht dumm – diese Worte sagte sich Daria immer wieder, während sie die schmalen Straßen des Olympischen Dorfes durchquerte, um noch einmal nach Spuren des Mörders zu suchen. Es war mittlerweile Abend, noch nicht ganz dunkel, doch der Himmel hatte bereits ein tiefes Blau angenommen und die Schatten waren schwärzer geworden.

Sie hatte das Gefühl, dass der Mörder in einem davon lauerte. Doch das war völliger Unsinn. Er musste damit rechnen, dass sie hier, am Fundort, noch immer zugange waren und riskierte sicher nicht, sich schnappen zu lassen. Trotzdem konnte sie sich nicht helfen: Sie fühlte sich beobachtet, und dieses Gefühl wurde mit jedem Schritt stärker.

Daria legte die Hand auf die Pistole an ihrem Gürtel, während sie zwischen zwei Plattenbauten trat, aus denen es nach Schimmel und Asbest roch. Vor ihr befand sich die Allee, die auf die langgezogene Fassade des Hindenburghauses zu führte. Alles wirkte verlassen, und doch lag etwas in der Luft, eine Spannung, die sie an die aufgeladene Stimmung kurz vor einem Gewitter erinnerte. Prüfend hob Daria die freie Hand und blickte gen Himmel. Keine Regentropfen, nur schwüle, drückende Luft. Sie war froh, den Mantel im Auto gelassen zu haben. Zwar waren ihre fliederfarbene Bluse und die weite Marlenehose eigentlich auch zu warm für das Wetter, doch sie konnte ja schlecht im kurzen Kleid zur Arbeit gehen.

Plötzlich ein Geräusch, ein dumpfes Klatschen, schräg vor ihr. Blitzschnell zog Daria ihre Pistole und zielte ins Zwielicht. Sie taxierte die Bäume zu ihrer Rechten, einen nach dem anderen, bereit, auf jeden zu schießen, der sich dahinter verstecken mochte. Aber es rührte sich nichts und so ging sie vorsichtig weiter.

Vielleicht war es ein Fehler gewesen, allein herzukommen. David, ein Bekannter von der Spurensicherung, bei dem sie sich das Luminol ausgeborgt hatte, hatte sie begleiten wollen, als sie ihm ihr Vorhaben erklärt hatte. Doch im Ernstfall war es ihr lieber, wenn sie nur auf sich selbst aufpassen musste, weshalb sie auch Martin nicht gebeten hatte, mitzukommen. Dennoch wäre sie jetzt gerade froh gewesen, wenn ihr jemand hätte Rückendeckung geben können. Erst recht, als das Geräusch erneut ertönte – diesmal von schräg hinter ihr.

Daria fuhr herum. »Ist da jemand?!«, rief sie mit fester Stimme. »Kommen Sie raus und heben Sie die Hände, sodass ich sie sehen kann!«

Nichts. Auf der Wiese blieb alles unbewegt, stumm aufragende Stämme im stetig dunkler werdenden Abend. Daria blinzelte. Wartete. Und dann plumpste von einem der Bäume auf einmal etwas ins Gras hinab, ein Zierapfel oder eine Birne, und es ertönte wieder das dumpfe Klatschen.

Daria fluchte leise. Sie hatte wertvolle Minuten mit einem Obstbaum verschwendet. Eigentlich wollte sie heute Abend noch fündig werden, damit sie Martin und den anderen eine weitere Parallele zu den Schinder-Morden präsentieren konnte. Natürlich würde die Fundortuntersuchung in den nächsten Tagen noch offiziell anstehen und jeder Winkel des Hindenburghauses würde abgesucht werden, doch Daria wollte keine Zeit verlieren. Sie spürte, dass sie mit ihrem Verdacht Recht hatte und wollte den Schinder schnappen, bevor er noch mehr Unheil anrichten konnte. Na ja, zumindest würde ihr die fortschreitende Dunkelheit nützlich sein, stellte sie beim Gedanken an die Sprühflasche in ihrer Handtasche fest.

Beherzt drehte sie sich zu den drei Türen um, bückte sich unter rotweißem Absperrband hindurch und brach, wenn auch mit schlechtem Gewissen, das Siegel an der mittleren. Sie war sich sicher: Wenn sie etwas fand, würde der Siegelbruch keine Konsequenzen für sie haben. Und wenn sie nichts fand … Darüber konnte sie sich dann noch Gedanken machen.

Daria betrachtete ihre Hand. Reste von Rußpulver klebten daran. Hier unten war das Gebäude bereits untersucht worden. Beiläufig wischte sie die Finger an ihrer Hose ab, dann zog sie ihre Taschenlampe hervor und schaltete sie ein. Es war eine starke Lampe, die die Halle mit weißlichem Leuchten erfüllte und den Staub sichtbar machte, der noch immer über dem Loch im Boden hing. Daria ließ den Lichtkegel darüber gleiten und als sie den Staub beleuchtete, schien er neue Formen anzunehmen. Gebilde, Gesichter tauchten auf, die wieder verschwanden, als sie den Strahl der Lampe weiterwandern ließ. Sie richtete ihn auf die hintere Wand und schließlich an die Decke. Es gab keine Haken, keine Rohre und auch sonst nichts, was aus Sicht des Schinders brauchbar gewesen sein könnte.

Brauchbar. Ein makabrer Ausdruck in Anbetracht der Umstände, und dennoch treffend. Früher, während der Ermittlungen, war ihr immer wieder aufgefallen, wie kühl und organisiert der Schinder arbeitete. Bei allen Taten, von denen sie wussten, hatte er den Aufwand gering gehalten. Ein Mensch, der verschwand und kurz darauf als hautloser Kadaver wieder auftauchte. Keine Blutbäder, keine Botschaften an die Polizei, keine große Selbstinszenierung. Es schien ihm damals nur um sich gegangen zu sein, um seinen Spaß an der Sache. Umso auffälliger war es, dass er plötzlich so offensiv wurde.

Sie machte ein paar Schritte tiefer in den Raum und versuchte, sich in den Schinder hineinzudenken. Angenommen, er hatte diesen Ort für eine seiner Taten ausgewählt und beschlossen, dass er sein Opfer nach dessen Tod unter den alten Bodenplatten einbetonieren würde. Das bedeutete, dass er sich zuvor genauestens umgesehen hatte. Sicherlich war ihm aufgefallen, dass die Eingangshalle für die Tat nicht geeignet war. Die Schreie seines Opfers hätten ungehindert nach draußen dringen können, und das an einem Ort, der häufig von Touristen und Urban Explorern frequentiert wurde. Nein, das passte nicht. Der Schinder war bisher nie leichtsinnig gewesen.

Sie dachte an die vielen Sporträume, die sich im linken und rechten Flügel des Gebäudes befanden. An deren Decken gab es sicherlich Befestigungen für Seile oder andere Trainingsvorrichtungen. Doch was war aus Sicht des Schinders logischer? Welchen Flügel würde er eher gewählt haben?

»Gar keinen Flügel«, entfuhr es ihr auf einmal. Er hatte nicht lange gesucht … Er hatte einen Raum gewählt, von dem er wusste, dass er dort finden würde, was er brauchte.

Sie setzte sich in Bewegung und lief, sowohl mit der Taschenlampe als auch mit der Waffe vor sich zielend, in den ersten Stock hinauf. Dort befand sich der alte Theatersaal. Zu Zeiten der Olympischen Spiele 1936 hatte man den Sportlern darin Tanz und Kabarett geboten. Man hatte einiges aufgefahren, um davon abzulenken, dass der Krieg längst vorbereitet und das Olympische Dorf in Wahrheit als Kaserne für die Wehrmacht errichtet worden war. Nach der Wehrmacht waren die sowjetischen Soldaten gekommen. Und auch jetzt war kein Frieden eingekehrt.

Es war nicht schwer, den Saal zu finden, er füllte beinahe das gesamte obere Stockwerk aus. Die leere Bühne an seiner Kopfseite wirkte gespenstisch, genau wie die zwei schmalen Türen, die sich links und rechts davon befanden. Sie standen offen. Daria richtete ihre Lampe auf die rechte und erkannte Stufen in der Dunkelheit, die ein Stück nach oben führten. Hinter der Bühne musste es also einen weiteren Raum geben und sie hatte keine Ahnung, ob dort in diesem Moment nicht jemand auf sie lauerte. Dieser Saal erschien ihr wie eine Falle. Durch die Fenster drang kaum noch Licht und aufgrund seiner Größe konnte sie ihn nicht komplett beleuchten. Irgendeine Ecke war immer dunkel und somit ein perfektes Versteck. Dieser Umstand machte sie nervös. Gleichzeitig durchströmte sie jedoch das untrügliche Gefühl, richtig zu sein.

Sie durchquerte langsam den Saal, ging die Treppe zur Bühne hinauf und leuchtete den Bereich der Decke aus, der von unten nicht einsehbar gewesen war. Sie fand, was sie erwartet hatte: rostige Aufhängungen, an denen früher vermutlich einmal Scheinwerfer oder Vorhänge befestigt gewesen waren. Und in jüngster Vergangenheit ein Seil oder ein Flaschenzug.

Daria legte die Lampe auf dem Boden ab, um in ihrer Tasche zu kramen. Dann zog sie die weiße Sprühflasche hervor. Luminol vermischt mit Wasserstoffperoxid. Man brauchte vollkommene Dunkelheit, um das blaue Leuchten, das die Chemikalien in Verbindung mit Blut erzeugten, sehen zu können. Sie hoffte, dass es finster genug war, um zumindest einen leichten Effekt ausmachen zu können.

Ein wenig widerwillig steckte sie die Waffe ein, dann nahm sie die Lampe wieder zur Hand und suchte an der Decke nach der am stabilsten wirkenden Aufhängung. In deren Umkreis leuchtete sie über den Boden. Weder im anatomischen Institut noch am Teufelsberg hatten sie am Tatort große Mengen an Blut gefunden, was untypisch war, denn ein Körper, dem die Haut abgezogen wurde, verlor, wie sie von Doktor Winterberg gelernt hatte, eine Menge Blut. Sie gingen deshalb davon aus, dass der Schinder stets Folie oder etwas ähnlich Undurchlässiges ausgelegt hatte. Doch eines hatte er nicht beachtet: Wenn man einem Menschen die Haut abzog, lief das Blut nicht nur an dessen Körper herunter. Es spritzte auch, so wie der Saft einer Orange, wenn man sie pellte. Und diese kleinen, aber doch vorhandenen Spritzer waren es, die ihnen bisher stets verraten hatten, wo genau die Opfer des Killers gestorben waren.

Daria begann mit dem Boden. Aus geringem Abstand verteilte sie das Luminol und kurz darauf stieg ihr dessen chemischer Geruch in die Nase. Sie trat ein Stück zurück und schaltete die Taschenlampe aus.

Die Dunkelheit war nicht so überwältigend, wie sie befürchtet hatte. Von draußen fiel noch ein kleines bisschen Resthelligkeit herein, sodass die tiefen Schatten nicht ganz so schwarz wirkten. Darias Erleichterung darüber hielt jedoch nicht lange an. Schnell wich sie Enttäuschung, als sie feststellte, dass sich an den eingesprühten Flächen nichts tat. Kein bläuliches Licht, das aus der Finsternis hervor drang. Kein Blut.

Dann musste sie eben weitersuchen. Das war nur der erste Versuch gewesen. Es gab in diesem Haus unzählige weitere Räume und in diesem Dorf unzählige weitere Gebäude. Gerade wollte sie sicherheitshalber die Seiten der Bühne mit dem Spray benetzen, als ihr auf einmal doch noch etwas auffiel: ein winziger, leuchtender Fleck ganz am Rand des von ihr eingesprühten Bodenbereiches.

Sie ging näher heran. Beugte sich herab und erkannte, dass es bei genauerem Hinsehen gar nicht ein Fleck war. Nein, es waren ein großer und mehrere kleine, die sich darum verteilt hatten. Blut, das auf den Boden getropft und dabei auseinander gestoben war. Wie aus dem Lehrbuch.

Beinahe hektisch umfasste sie die Flasche und fing wieder an zu sprühen, diesmal im Bereich zwischen dem ersten Fleck und den Stufen in den Zuschauerraum sowie auf den Stufen selbst. Es dauerte nur Sekunden, bis auch hier etwas sichtbar wurde: weitere Tropfen.

Ein Bild baute sich in Darias Kopf auf. Der Schinder, der sein enthäutetes Opfer von der Aufhängung befreite und es sich über die Schulter warf, um es hinab ins Erdgeschoss zu tragen. Sie sah das Blut, das von der frischen Leiche auf den Boden troff.

»Ich wusste es«, murmelte sie. »Ich wusste, dass du es warst.«

Kapitel 6

Martin klopfte an die Tür des Sektionssaals, dann steckte er die Hände in die Taschen und schwieg. Schon den ganzen Morgen über redete er nur das Nötigste mit ihr.

»Martin …«, startete sie einen neuerlichen Gesprächsversuch. »Es ist doch nichts passiert.«

»Aber das konntest du vorher nicht wissen«, knurrte er, ohne sie eines Blickes zu würdigen.

»Es wäre schon ein sehr seltsamer Zufall gewesen, wenn ich ausgerechnet dem Mörder in die Arme gelaufen wäre.«

»Findest du?« Nun schaute er sie doch noch an, aber auf eine andere Art, als sie sich erhofft hatte. Sein Blick sprühte Funken. »Ich bin dein Partner. Ein Anruf und ich wäre da gewesen.«

»Traust du mir nicht zu, mit solchen Situationen allein zurecht zu kommen? Weil ich eine Frau bin?« Sie wusste genau, dass sie ihn mit dieser Frage provozierte, konnte sie sich aber auch nicht verkneifen. Vielleicht, weil sie insgeheim wusste, dass er im Recht war. Ihre Alleingänge waren riskant. Dennoch war das gestern nicht der erste gewesen und würde vermutlich auch nicht der letzte sein. Sie brauchte so etwas einfach – warum, konnte sie selbst nicht richtig erklären.

»Darauf gebe ich dir keine Antwort.« Martin verschränkte die Arme vor der Brust und richtete den Blick wieder nach vorn.

Als sei das ihr Stichwort, öffnete Doktor Judith Seidel im nächsten Augenblick die Tür.

»Kommen Sie rein. Ich bin gerade mit der Begutachtung durch.« Sie lächelte, was jedoch nicht über ihr übernächtigtes Erscheinungsbild hinwegtäuschen konnte.