5,99 €

Mehr erfahren.

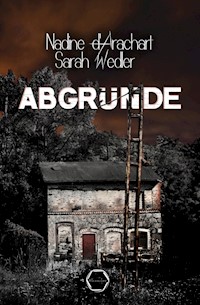

- Herausgeber: Nadine D'arachart

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Magic heißt eine neue Droge, die die Düsseldorfer Rotlichtszene überschwemmt. M nennt sich der Dealer, der sie verkauft. M ist skrupellos und unberechenbar. Als er einen Drogenfahnder auf offener Straße erschlägt, ruft die Bluttat den ehemaligen Kommissar Gabriel Brandt auf den Plan, denn der Getötete war sein Partner. Gabriel heftet sich an Ms Fersen und erlebt eine böse Überraschung: Die Spur des Dealers führt in seine eigene Familie. Am Ende ist nichts wie es scheint und es stellt sich für Gabriel nur noch eine Frage: Wie besiegt man einen Feind, der eigentlich gar nicht existiert?"Ich finde "M" einen gelungenen, ganz anderen, aber sehr fesselnden und spannenden Krimi mit jeder Menge Action, Tempo und spannenden Wendungen. 5/5 Sternen und meine absolute Leseempfehlung."- Biggi Friedrichs, Bibliothek der vergessenen BücherDer neue Thriller von Nadine d'Arachart und Sarah Wedler - angelehnt an einen Literaturklassiker.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

Zum Buch

Magic heißt eine neue Droge, die die Düsseldorfer Rotlichtszene überschwemmt. M nennt sich der Dealer, der sie verkauft. M ist skrupellos und unberechenbar. Als er einen Drogenfahnder auf offener Straße erschlägt, ruft die Bluttat den ehemaligen Kommissar Gabriel Brandt auf den Plan, denn der Getötete war sein Partner. Gabriel heftet sich an Ms Fersen und erlebt eine böse Überraschung: Die Spur des Dealers führt in seine eigene Familie. Am Ende ist nichts wie es scheint und es stellt sich für Gabriel nur noch eine Frage: Wie besiegt man einen Feind, der eigentlich gar nicht existiert?

Zu den Autorinnen

Nadine d’Arachart und Sarah Wedler, geboren 1985 und 1986 in Hattingen, schreiben seit mehr als 10 Jahren gemeinsam. Neben zahlreichen Veröffentlichungen in Anthologien erhielten sie verschiedene Preise für ihre Kurzgeschichten und Drehbuchideen. Zuletzt wurden sie mit dem Förderpreis des Literaturbüro Ruhr ausgezeichnet. Ihr erster Kriminalroman „Die Muse des Mörders“ wird für ZDF und ORF verfilmt.

Website: www.write-fever.de

Facebook: www.facebook.de/darachart.wedler

Nadine d’Arachart und Sarah Wedler

M

Tödliche Gier

IMPRESSUM

© Nadine d’Arachart & Sarah Wedler 2015

44809 Bochum

www.write-fever.de

Deutsche Erstausgabe 04/2015

Cover: Bonny Bendix

Nur wenig ist anregender

als die erste gelungene Missetat.

Marquis de Sade

Kapitel 1

Wie immer war Gabriels Auto um diese Zeit das einzige auf dem Parkplatz. Er hielt an der gleichen Stelle wie sonst, denn von hier aus hatte er die beste Sicht. Er stellte den Motor ab, der ein beunruhigendes Stottern von sich gab, während er erstarb, und lehnte sich in seinem Sitz zurück. In der letzten Zeit bewegte er seinen Mercedes viel zu wenig. Seine nächtlichen Fahrten hierher waren die einzigen Gelegenheiten, zu denen er ihn noch nutzte. Er schaltete die Scheinwerfer aus und gab seinen Augen Zeit, sich an die Dunkelheit zu gewöhnen. Nach ein paar Sekunden hob sich seine Umgebung deutlich von der Schwärze der Nacht ab. Alles um ihn herum wirkte wie ausgestorben. In diesem Augenblick hätte er genauso gut der letzte Mensch auf Erden sein können, ein Übriggebliebener, der in einem Meer aus Sinnlosigkeit ohne Ziel vor sich hin trieb.

Nun, ganz so drastisch war es nicht, aber vermutlich war er zumindest der Einzige im weiteren Umkreis, der um ein Uhr morgens noch hellwach war. Er konnte den Kaffee, den er vorhin heruntergekippt hatte, noch auf der Zunge schmecken. Seine Kaffeemaschine wurde bei jedem Durchlauf viel zu heiß, sodass das kräftige Aroma von einem verbrannten Beigeschmack begleitet wurde. Er hatte sich mittlerweile daran gewöhnt, ihn sogar zu schätzen gelernt. Zumindest half ihm das Gebräu, ein wenig klarer zu denken, denn im Moment war er sich über so vieles im Unklaren. Er wusste noch nicht einmal genau, was er dabei empfand, wenn er spät abends oder früh morgens hierher kam und hinauf zu Sanjas Fenster blickte. Wut? Oder war es Trauer? Vielleicht war es auch keins von beidem und er war einfach nur übernächtigt, völlig erschöpft von zu vielen wachen Stunden, von zu vielen Ausflügen auf diesen Parkplatz. Doch er wollte zumindest ein bisschen in ihrer Nähe sein. Dabei wusste er, dass er mit dem Feuer spielte, dass er möglicherweise gesehen wurde, dass es vielleicht nur eine Frage der Zeit war, bis ihm jemand auf die Schliche kommen würde.

Wäre er klar im Kopf gewesen, hätte er sich von Sanja ferngehalten, das stand fest. Zumal er nichts von seinen nächtlichen Beobachtungen hatte. Jedes Mal, wenn er herkam, schlief sie schon und er starrte wie ein Idiot zu ihrem Fenster hinauf. Er hatte die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass sie vielleicht irgendwann dort auftauchen würde, weil sie genau wie er nicht schlafen konnte. Dass er einen kurzen Blick auf sie erhaschen konnte, von dem er dann würde zehren können.

Natürlich fragte er sich, wohin das alles noch führen sollte. Würde er irgendwann einfach durchdrehen, sich eine Waffe besorgen, das Gebäude stürmen und sich Sanja holen? Vor seinem inneren Auge sah er, wie er genau das tat. Die Vorstellung fühlte sich nicht schlecht an, und das machte ihm Angst. Er hatte sich schon die irrwitzigsten Pläne ausgedacht, manche davon beinhalteten Sprengstoff, andere eine Kettensäge. Wenn er ehrlich war, dachte er mittlerweile bei den meisten Alltagsgegenständen, die man nutzen konnte, um etwas zu zerstören, an Sanja. Allein ein letzter Rest gesunden Menschenverstandes sagte ihm, dass er ruhig bleiben musste.

Er öffnete das Handschuhfach, das bis zum Rand mit Büchern gefüllt war. Seit er nicht mehr schlafen konnte, hatte er es sich zur Gewohnheit gemacht, jede Nacht eines zu lesen. Das Lesen lenkte ihn ab, sorgte dafür, dass er weniger an Sanja denken musste. Wenn es ihn nicht mehr zu Hause hielt, kam er hierher, um zu lesen. Er wusste, dass das ein fauler Kompromiss war, doch er brachte ihn zumindest dazu, sich nicht pausenlos auszumalen, was er alles anstellen könnte, um ins Gebäude zu kommen.

Entschlossen schlug er das Buch auf und übersprang die sinnlosen Widmungen und Zitate auf den Anfangsseiten. Die ersten paar Sätze verrieten ihm, dass er es hier mit einem historischen Roman zu tun hatte. Neben solchen Machwerken verschlang er auch Klassiker, Krimis, Reiseführer und Kochbücher. Er kaufte wahllos und fraß die Buchstaben regelrecht in sich hinein. Wenn er las, vergaß er meistens die Zeit. Dabei musste er nur darauf achten, dass er vor Sonnenaufgang hier verschwand.

Er vertiefte sich gerade in die Beschreibung einer altertümlichen Burg, als fest gegen sein Fenster geklopft wurde. Gabriel fuhr zusammen und ließ das Buch in den Fußraum fallen. Ein feistes Gesicht schwebte vor der Scheibe und spähte grimmig zu ihm ins Wageninnere. Er öffnete das Fenster und schaute sein Gegenüber fragend an. Der ungebetene Besucher schien auf etwas herumzukauen, denn seine Kiefer arbeiteten angestrengt.

»Morgen«, sagte er und ließ eine Taschenlampe aufleuchten. »Kann ich Ihnen helfen?«

»Nein«, antwortete Gabriel. Erst dann wurde er der Uniform des Mannes gewahr. »Ich habe mich nur verfahren«, fügte er schnell hinzu. »Wusste nicht, dass es hier einen Wachdienst gibt.«

»Gibt’s auch noch nicht lange. Aber die Welt wird nicht sicherer. Zum Glück für uns.« Der Uniformierte ließ ein asthmatisches Lachen hören, dann setzte er wieder seine ernste Miene auf. »Also, sicher, dass ich Ihnen nicht helfen kann? Wo wollen Sie denn hin?«

»Ich komme zurecht, wirklich. Ich bin nur falsch abgebogen.« Gabriel kickte das Buch im Fußraum zur Seite und ließ den Motor an. »Schönen Abend noch.«

Wieder das heisere Lachen. Wie Gebell schallte es über den Parkplatz. »Man soll den Abend nicht vor dem Morgen loben!« Der Wachmann schaltete die Taschenlampe aus und entfernte sich, eine kleine Melodie pfeifend.

Am liebsten wäre Gabriel ihm hinterher gerannt und ihm auf den massigen Rücken gesprungen, um ihm den Mund zuzuhalten. Schlimm genug, dass dieser Kerl ihn gesehen hatte. Nicht auszudenken, wenn nun auch noch jemand im Gebäude auf ihn aufmerksam wurde. Er musste schnellstens weg, doch ehe er Gas geben konnte, schrillte das Mobiltelefon los, das in einer Halterung am Armaturenbrett klemmte. Auffordernd blinkte ihm das Display entgegen. Die Nummer, die darauf erschienen war, kannte er nicht. Er griff nach dem Handy und ging ran.

»Brandt?«, meldete er sich.

Eine ihm fremde Stimme ließ ohne Begrüßung eine Flut an Informationen auf ihn herabprasseln. Gabriel lauschte und Entsetzen machte sich in ihm breit. Er war nicht in der Lage, auch nur ein einziges Wort zu antworten.

Kapitel 2

Gabriel hatte das Gefühl, dass ihn die Frau im roten Kleid anstarrte. Mit ihrem penetranten Blick schien sie ihn für immer festhalten zu wollen. Die beiden Damen neben ihr machten dagegen einen eher gelangweilten Eindruck. Ihre Augen waren schläfrig und ihre Posen wirkten einstudiert, die Kleidung viel zu sommerlich, um aufreizend zu sein.

Mit einem Ruck wandte Gabriel sich von den Frauen auf dem Kunstwerk ab, das die Metalltür zierte, die als Durchfahrt für die Feuerwehr diente. Sie stand offen, doch anstatt eines Löschzuges hatte sich ein Mannschaftswagen der Polizei hindurchgezwängt. Das Blaulicht war noch eingeschaltet und tauchte das ganze Viertel in ein kaltes Flackern.

Hinter Gabriel wurde eine Absperrung gezogen und er bemühte sich, in der Menge der Beamten jenseits des Flatterbandes zu verschwinden. Es war laut. Schrille Frauenstimmen und Männerstimmen mit schwerem, arabischem Akzent brüllten aus den Fenstern der bunt getünchten Häuser. Die Polizeibeamten hatten alle Mühe, die vielen Menschen unter Kontrolle zu bringen. Nur langsam verschafften sie sich den nötigen Platz, um mit ihrer eigentlichen Arbeit beginnen zu können. Gabriel wusste, dass es noch Stunden dauern würde, bis sie ein wenig Licht ins Dunkel gebracht hatten.

Eine Windböe wirbelte neonfarbene Flugblätter und Papiertücher auf und trug den Geruch von verbranntem Gummi vom Bahnsteig herüber. Gabriel atmete tief ein, dann zwang er sich, endlich den Blick zu senken. Zu seinen Füßen, nur wenige Meter entfernt, lag Damian Czeslaw. Sein Körper war so schlaff wie der einer Stoffpuppe, aus der die Watte entfernt worden war. Seine Arme lagen in einem seltsamen Winkel unter ihm, als hätten ihm im Sturz die nötigen Reflexe gefehlt, um sich abzustützen. Langsam ließ Gabriel die Augen über den leblosen Körper nach oben gleiten. Von Damians Gesicht war nicht mehr viel übrig. Dort, wo einmal die Nase gewesen war, klaffte jetzt eine blutige Wunde, aus der vereinzelte Knochensplitter ragten. Die Augen waren blutunterlaufen und die Wangen von dicken schwarzen Schlieren überzogen.

Gabriel versuchte sich den Anblick einzuprägen, versuchte, den Zorn abzuspeichern, der in diesem Moment von ihm Besitz ergriff. Doch er wusste, dass ihm das nicht so ohne Weiteres gelingen würde. Zu sehr hatte er sich an die Taubheit gewöhnt, die ihn seit der Sache mit Sanja erfüllte. Mit steifen Fingern zog er sein Handy hervor.

»Hey, Brandt«, sagte eine Stimme hinter ihm, die ihm zwar bekannt vorkam, die er aber nicht einzuordnen wusste. Dann wurde ihm eine schwere Hand auf die Schulter gelegt. »Das muss wirklich hart für dich sein.«

Gabriel antwortete nicht und ließ sein Telefon sinken. Was hätte er auch sagen sollen? Vermutlich vermochte sowieso keiner der Anwesenden nachzuvollziehen, wie es war, einen Menschen zu verlieren, der bester Freund und Kollege zugleich gewesen war.

»… Und trotzdem muss ich dich bitten, den Tatort zu verlassen. Ich habe dir schon am Telefon gesagt, dass du hier nichts zu suchen hast.«

»Hat er im Viertel ermittelt?« Gabriel streifte die Hand des Kriminalbeamten ab und fixierte den glänzenden Blutstrom, der aus Damians Kopf in einen Kanaldeckel rann. Im blinkenden Licht der Leuchtreklamen, die die Häuser entlang der Straße schmückten, nahm das Blut immer wieder andere Farben an. Orange, Lila, Grün, Lila, Orange …

»Du musst gehen. Zumindest hinter die Absperrung.« Der Kripobeamte, dessen Name Gabriel noch immer nicht einfallen wollte, wandte sich ab und erhob die Stimme. »Und ihr auch!« Schweren Schrittes stapfte er auf eine Gruppe leicht bekleideter Frauen zu. »Macht, dass ihr hinter das Absperrband kommt!«

Gabriel wartete, bis der Beamte ihm vollends den Rücken gekehrt hatte, dann schoss er zwei, drei eilige Handybilder von Damian. Erst, als ein weiterer Polizist der Kripo auf ihn zusteuerte, riss er sich vom Anblick seines toten Freundes los und tauchte unter dem Flatterband her. Nun befand er sich ausgerechnet neben der gemalten Dame im roten Kleid, die noch immer mit ihrem Sonnenschirm kokettierte, ohne dabei eine Miene zu verziehen. Er wandte sich ihr zu und schaute ihr in die aufgepinselten Augen. Sie waren tiefschwarz und erst jetzt erkannte Gabriel, dass sie nicht ihn anstarrten. Die Frau in Rot hatte ein ganz anderes Ziel im Auge. Er folgte ihrem Blick über die Fassade des Bordells und blieb an einem Fenster hängen. Schon zum zweiten Mal in dieser Nacht überlegte Gabriel fieberhaft, wie er sich Zutritt zu einem Gebäude verschaffen konnte, in dem er nichts zu suchen hatte.

Um ihn herum herrschte immer noch Chaos, doch das nahm er nur am Rande wahr. In seinem Kopf manifestierte sich ein Gedanke, wurde drängend und bohrend. Er musste es irgendwie schaffen, in diesen Raum zu gelangen. Ungesehen und vor allem unerkannt.

»Wir fangen jetzt mit den Befragungen an«, brüllte einer der Kriminalpolizisten und zitierte einen Handvoll Beamte zu sich. »Ihr drei nehmt euch das Bordell vor und ihr zwei befragt die Leute draußen.«

Kaum hatte er sein Vorhaben laut geäußert, kam Leben in die Masse der Schaulustigen. Wie im Zeitraffer löste sich die Menge auf und die Menschen verschwanden in den Hauseingängen oder durch das Metalltor, bis Gabriel allein mit seinen ehemaligen Kollegen zurückblieb.

»Hey! Halt, was –« Der Rest des Satzes ging in dem Bremsenquietschen eines einfahrenden Zuges unter. Der Beamte schaute sich sichtlich überfordert um und wartete, bis wieder Ruhe eingekehrt war, bevor er mit seinen Anweisungen fortfuhr.

Gabriel tat er schon fast leid. Er wusste, dass die Kripo im Viertel hinter dem Bahnhof nichts würde herausfinden können. Drogensüchtige und Prostituierte sprachen nur mit einem ausgewählten Personenkreis und Polizisten zählten eindeutig nicht dazu. Es sei denn …

Unauffällig ließ er seinen Blick erneut an der Fassade des Freudenhauses nach oben wandern, aber das Fenster in der dritten Etage blieb leer. Die schwarzhaarige Frau, die Gabriel nur für einen Sekundenbruchteil dahinter hatte sehen können, war verschwunden.

»Brandt.« Wieder eine Hand auf seiner Schulter, wieder die bekannte Stimme des ihm unbekannten Mannes. »Geh nach Hause, na los. Du kannst sowieso nichts tun.«

»Hat er hier ermittelt?«

»Gabriel …«

»Hat er?«

»Ja.«

Gabriel nickte und wusste sogleich, was er zu tun hatte. Er sah noch einmal zum Fenster herauf, dann wandte er sich ab und trat den Heimweg an. Es gab nur eine Möglichkeit, ins Gebäude zu gelangen. Doch diese Möglichkeit würde bis morgen warten müssen.

Kapitel 3

Rastlos steuerte Gabriel seinen Wagen durch die Straßen, ohne zu wissen, wie lange er bereits unterwegs war. Einzig die Tanknadel, die sich bedrohlich der Reserve näherte, zeigte ihm, dass er schon eine ganze Weile gefahren sein musste. An Schlaf war nach wie vor nicht zu denken, denn Damians zertrümmertes Gesicht wollte ihm nicht aus dem Sinn gehen.

Wie oft hatte Gabriel ihm einzubläuen versucht, dass er vorsichtiger sein sollte? Bei den meisten dieser Gespräche hatte sein Partner nur gegrinst und blöde Sprüche vom Stapel gelassen.

No Risk, no Fun. No Guts, no Glory.

Seit Gabriel den Tatort verlassen hatte, quälte ihn die Frage, ob es mit Damian auch so geendet hätte, wenn er dabei gewesen wäre. Wenn er an ihre früheren Einsätze dachte, war er sich fast sicher, dass er das Schlimmste hätte verhindern können.

Er schluckte das bittere Schuldgefühl herunter und versuchte, sich auf den Verkehr zu konzentrieren. Nach wenigen Minuten verließ er die Hauptstraße und bog nach Lohausen ab. Unwillkürlich fragte sich Gabriel, ob Damians Frau schon benachrichtigt worden war. Er wünschte ihr, dass die Ehe so zerrüttet gewesen war, wie Damian ihm gegenüber stets behauptet hatte. Dass sie klammheimlich längst einen anderen hatte oder dass sie zumindest von den vielen Affären ihres Mannes wusste. So würde der Verlust vielleicht weniger schmerzen.

Gabriel bog ins Lohauser Feld ab. Sein Haus war das achte auf der linken Seite, weiß gestrichen und von vorn betrachtet mehr als unspektakulär. Als Gabriel es gekauft hatte, war es jedoch nicht die Architektur gewesen, die ihn fasziniert hatte, sondern der alte Rosengarten hinter dem Gebäude. Früher war das Haus im Besitz eines alten Ehepaars gewesen. Vierzig Jahre lang hatten die beiden den Garten gepflegt, sich sorgsam um die Rosen gekümmert und sogar Preise damit gewonnen. Dann waren sie kurz nacheinander krank geworden und der Garten war mehr und mehr verwildert. Eines Tages hatte man die Leichen der beiden auf der kleinen Brücke entdeckt, die sich über den Teich inmitten der Rosensträucher erstreckte. Beide hatten E 605 getrunken, ein Insektizid, von dem noch ein alter Rest in ihrem Schuppen gelagert hatte.

Gabriel hielt vor dem Haus und dachte darüber nach, auszusteigen und sich für eine Weile in den Garten zu setzen. Natürlich wusste er, dass das völlig unangebracht war, dennoch erschien ihm die Idee verlockend. Deshalb gab er Gas und machte, dass er davon kam.

Er ließ die Tür hinter sich ins Schloss fallen und wurde von der immergleichen Enge begrüßt. Wenn man das Apartment betrat, stand man sofort in der Küche, die zugleich auch als Wohn- und Schlafzimmer diente. An der Wand neben der Tür versuchten ein altes Sofa und ein geschmackloser Nierentisch, ein Gefühl von Gemütlichkeit zu erzeugen. Die Küchenzeile, die mal weiß gewesen war, machte dieses Vorhaben jedoch gleich wieder zunichte.

Gabriel zog seine Jacke aus, hängte sie über die Sofalehne und ging zum Bett, nicht, weil er es doch noch mit Schlafen versuchen wollte, sondern weil dort, im hinteren Bereich des Raumes, auch die Tür zum Bad war. Er musste sich dringend frisch machen, den Kopf frei bekommen. In der Badewanne, die so klein war, dass sie eher für ein Kind gemacht schien, schwammen die verbliebenen Goldfische aus dem Teich im Rosengarten. Er hatte sie mitgenommen, als er das Haus am Lohauser Feld hatte räumen müssen und hierher gezogen war. Wann immer Gabriel duschen wollte, musste er die Fische mit einem Kescher in einen Eimer umsetzen. Mittlerweile hatte er es ganz gut drauf, sie alle mit einem Mal einzufangen. Er hob das zappelnde, orangefarbene Gewühl aus der Wanne und ließ es im mit Wasser gefüllten Eimer wieder frei. Dann stellte er sich unter die eiskalte Dusche, minutenlang, bis sich die Tropfen auf seinem Körper wie Nadelstiche anfühlten.

Damian war tot. Ermordet. Zertrümmert. Jemand hatte ihn umgebracht und dieser Jemand lief frei herum. Das waren die Fakten und alles, was Gabriel im Moment wusste. Er musste herausfinden, wer es getan hatte und warum. An was für einem Fall hatte sein ehemaliger Partner gearbeitet?

Nachdem er die Fische zurück in die Wanne gesetzt hatte, verließ er das Bad, ohne sich abzutrocknen oder anzuziehen. Das einzige Fenster befand sich über dem Bett und er hielt die Jalousie stets geschlossen, damit ihm die neugierige Studentin von gegenüber nicht andauernd in die Wohnung schaute. Während das Wasser auf seiner Haut verdunstete, setzte er sich auf die Bettkante und startete einen Versuch, mit seinem Mobiltelefon ins Internet zu gehen. Seinen Computer hatte er beim Auszug nicht mitgenommen. Er hatte ihn mit allem anderen, das er besaß, in einer Halle am Düsseldorfer Medienhafen gegenüber der kunstvollen Gehry-Bauten einlagern lassen. Unglücklicherweise war er mit dem Handy ziemlich ungeschickt, sodass es gefühlte Stunden dauerte, bis er endlich die Seite des Telefonbuchs aufgerufen hatte. Er schrieb sich die Nummer, die er brauchte, heraus, dann zog er sich etwas über. Ihm war nach Lesen, aber er hatte sein Buch im Auto vergessen und mochte es nicht, ein neues anzufangen, ehe er das letzte beendet hatte. Also kochte er sich einen Kaffee, ging mit der Tasse zurück ins Bad und fütterte die Fische. Er musste ihnen dringend ein vernünftiges Aquarium besorgen. Notfalls konnte er zwischen Bett und Küchenzeile Platz dafür schaffen.

Nach und nach ließ er die Futterflocken in die Wanne rieseln und schaute zu, wie sich die Mäuler der Fische zu großen Os öffneten, während sie sie verschlangen. Dafür, dass die Tiere keine Mägen hatten, waren sie verdammt gefräßig. Er hielt seine Hand ins Wasser und sie scharten sich um seine Finger, ruhelos auf der Suche nach noch mehr Nahrung. Als sie verstanden, dass sie nichts finden würden, widmeten sie sich enttäuscht den wenigen Pflanzen, die Gabriel ihnen in die Wanne gestellt hatte. Er warf einen Blick auf die Uhr, es war kurz vor sieben. Er schaute dem Zeiger zu, bis er auf der Zwölf stand, dann rief er Marlon Friedberg an. Der Kommissar hatte seine Handynummer ins Telefonbuch eintragen lassen, was selten war.

Er meldete sich nach dreimaligem Klingeln und klang verstört. »Ja, bitte?«

»Hier ist Gabriel Brandt. Ich muss mit Ihnen über Damian Czeslaw sprechen«, begann er ohne Umschweife.

»Haben Sie mal auf die Uhr gesehen? Ich liege noch im Bett, Herrgott noch mal!«

»Sie sind schon im Büro. Ich höre den Drucker im Hintergrund.«

Friedberg brummte etwas Unverständliches.

»Machen Sie mir nichts vor.« Gabriel öffnete die Dose mit dem Fischfutter und gönnte den Tieren eine Extraportion. »Ein Beamter wurde getötet. Bei Ihnen muss die Hölle los sein.«

Der Kommissar antwortete nicht.

»Gibt es schon irgendwelche Informationen?«, wollte Gabriel wissen.

»Es wurde eine Mordkommission gebildet. Die kümmern sich darum.«

»Und Sie halten sich raus? Kommen Sie, wem wollen Sie das erzählen?«

»Ich bin Drogenfahnder, Brandt, kein Mordermittler.« Friedberg machte eine bedeutungsschwere Pause. »Und Sie genauso wenig.«

»Sie haben seit meiner Suspendierung mit ihm zusammengearbeitet«, sagte Gabriel mit Nachdruck. »Sie sind ihm etwas schuldig, finden Sie nicht? Ich habe Informationen für Sie. Im Gegenzug verraten Sie mir, woran Czeslaw zuletzt gearbeitet hat, damit ich –«

»Sie sind ein manipulativer kleiner Arsch, Brandt. Niemand hier braucht Ihre Informationen. Und jetzt halten Sie sich raus!«

Gabriel hörte es am anderen Ende der Leitung rascheln. »Warten Sie! Sagen Sie mir nur, ob bereits Zeugen vernommen wurden.«

»Tz, Sie kennen das doch. Es hat natürlich niemand was gesehen.« Damit legte der Kripobeamte auf.

Gabriel wusste, dass das nicht stimmte. Natürlich hatte jemand etwas gesehen – die Rotlichtviertel der Stadt waren so übervölkert, dass man dort praktisch nie unbeobachtet war, was ihm früher bei der Drogenfahndung oft genug die Arbeit erschwert hatte. Nur war es ein Naturgesetz, dass keiner, der sich an solchen Orten herumtrieb, mit der Polizei reden wollte. Die Frauen stammten oft aus Osteuropa und hatten keine Arbeitserlaubnis oder anderweitig Dreck am Stecken. Die Freier hatten Angst, dass ihre Ausflüge ins Bordell durch ein Gespräch mit der Kripo aufflogen. Und die Junkies waren wie Ratten, die sich ins Dunkel der Hauseingänge verkrochen, sobald ein Ordnungshüter im Anmarsch war. Morde, die in diesem Milieu geschahen, waren kaum aufzuklären, denn, wie Gabriel aus Erfahrung wusste, deckte dort jeder jeden und alle waren irgendwie gegen die Polizei. Er beschloss, seine Pläne zu ändern und niemandem von der Kripo zu verraten, was er gestern am Tatort gesehen hatte. Dass er ganz genau wusste, welche der Prostituierten den Mord beobachtete hatte. Wahrscheinlich machte es mehr Sinn, wenn er sich selbst um die Sache kümmerte.

Kapitel 4

Er hatte keine Ahnung, wie er hierher gekommen war. Er lag auf einem Bett, das weicher war als sein eigenes in einem Schlafzimmer, das anders roch als sein eigenes. Er blickte an sich herab und stellte fest, dass er noch nicht einmal seine Sachen trug. Dann hob er die Hände vor die Augen. Es waren seine, na immerhin. Mit den Fingern betastete er sein Gesicht und stellte fest, dass damit ebenfalls alles in Ordnung war. Nur die Umgebung stimmte nicht. Stimmte ganz und gar nicht.

Er schwang die Beine aus dem Bett und versuchte, sich die ganze Situation zu erklären. Hatte er zu viel getrunken und war mit irgendeiner Schlampe nach Hause gegangen? Nein, daran hätte er sich erinnert. Hatte er einen Schlag vor den Kopf kassiert und irgendwer hatte ihn großzügigerweise bei sich übernachten lassen? Nein, das war auch Blödsinn. Er hatte keine vernünftige Erklärung, also musste sein Freund schuld sein, sein Bruder, sein siamesischer Zwilling und ungewollter Kompagnon. Gott, wie ihm dieser Kerl auf den Geist ging. Wieso brachte er ihn in solche Situationen? Im einen Augenblick schlief er noch ganz friedlich, im nächsten fand er sich in einem Zimmer wieder, das er in seinem Leben noch nicht gesehen hatte.

Er stand auf und trat an den mannshohen Spiegel, den vermutlich ein eitles Weib aufgestellt hatte.

»Hallo M«, sagte er zu sich selbst. Er mochte sein Gesicht. Es war ein gutes Gesicht, eine Visage mit Stil. Er fuhr sich mit den Fingern durchs Haar und stellte fest, dass er sich umziehen sollte. In diesem albernen Pyjama konnte er jedenfalls nicht auf die Straße gehen. Sein Freund musste Sachen für ihn deponiert haben. Er musste sie nur finden. Wahllos riss er die Schränke und Schubladen auf und fand schließlich, vergraben unter einem Berg Socken, eine Plastiktüte voll frisch gekaufter Klamotten. Er zog sich um und überließ das Chaos, das er verursacht hatte, sich selbst. Dann betrachtete er sich erneut im Spiegel. Vor allem die Lederjacke sagte ihm zu. Sie hatte einen Fellkragen und machte was her. Er betrachtete sich eine Weile darin, dann machte sich sein Magen bemerkbar. Er fühlte sich, als hätte er seit Tagen nichts gegessen. Wie durch magische Anziehungskraft wurde er in die Küche gezogen, einen piekfeinen Raum mit Pfannen, die von der Decke hingen. Er stellte sich vor, wie er eine davon aus ihrer Halterung nahm und sich damit versteckte. Wenn er den Besitzer der Küche – oder besser noch die Besitzerin – nach Hause kommen hörte, würde er aus seinem Versteck springen und sie mit ihrer eigenen Pfanne verdreschen, bis das Blut auf die hellgelben Kacheln spritzte.

Rot und gelb, gelb und rot, ein paar Schläge und du bist tot.

Er grinste in sich hinein. Gestern Nacht hatte ihn auf den Geschmack gebracht. Die Hiebe ins Gesicht dieses Bullen waren der Wahnsinn gewesen. Natürlich war der Kerl nicht der Erste, den er verprügelt hatte, aber bei ihm war es besonders gewesen. Schon bei seiner ersten Attacke mit dem Helm hatte er gewusst, dass er ihn töten würde. Irgendein Instinkt hatte ihm gesagt, dass er keine andere Wahl hatte und er war diesem Instinkt nur zu gern gefolgt. Immer wieder hatte er zugeschlagen, immer wieder getroffen, auf und unter die Nase, hatte ihm den Knochen schön tief ins Hirn gerammt. Es war kein Blutrausch gewesen, aber immerhin ein Rausch, und er hatte definitiv Verlangen nach mehr.

Apropos Verlangen. Er öffnete den Kühlschrank, spähte hinein und schüttelte den Kopf. Er war wirklich im allerletzten Saftladen gelandet. In den Fächern stapelten sich Obst und Gemüse, Milchschnitten und etwas in einer Tupperdose, das er mit der Kneifzange nicht angefasst hätte. Er bückte sich zum unteren Bereich des Kühlschranks und fand eine Packung mit Schweinefleisch, rosarotes Filet, das nur darauf wartete, gegessen zu werden. Ihm knurrte der Magen und er konnte unmöglich mit dem Essen warten, bis er das Fleisch gebraten hatte. Also schnitt er das Plastik mit einem Messer aus dem Messerblock auf, setzte sich an die Küchentheke und verschlang das Filet roh, während die polierten Pfannen über ihm vor sich hin baumelten. Der säuerliche Geschmack machte ihn noch hungriger, sodass er die ganze Packung leerte. Wer auch immer hier wohnte, würde sich heute Abend wohl mit Gemüse begnügen müssen. M ließ den rötlichen Saft aus der Plastikschachtel in seinen Mund rinnen, dann warf er die Verpackung weg und spülte das zähe Fleisch mit einer angebrochenen Flasche Wein herunter, die in der Kühlschranktür stand. Jetzt fühlte er sich kräftig, bereit für den Tag, die Nacht oder was immer auf ihn warten mochte.

Der Taxifahrer hielt an der vereinbarten Adresse. Ein bisschen unsicher drehte er sich zu ihm um und nannte seinen Preis.

M beugte sich vor und griff nach dem Foto, das an einem Anhänger vom Innenspiegel hing. Er riss den Anhänger entzwei und ließ sich mit dem Bild in der Hand zurück auf die Bank sinken. Ein schwarzhaariges Kind mit großen Augen schaute ihm entgegen. »Hübsch, die Kleine. Ihre Tochter?«

»Geben Sie es mir zurück«, sagte der Taxifahrer.

M schnalzte mit der Zunge. »Ich frag mich, ob sie anderswo auch so viele Haare hat?«

Der Taxifahrer fuhr zu ihm herum und riss ihm das Foto aus der Hand. »Bezahlen Sie und dann verschwinden Sie, oder ich rufe die Polizei!«

»Rufen Sie sie. Rufen Sie die Polizei, Herr D-TK-2314 und ich werde Sie und Ihr Taxi finden. Dann lauere ich Ihnen auf und zünde Sie in Ihrem Auto an. Und dann gehe ich zu Ihnen nach Hause und beantworte mir meine Frage über Ihre liebe Tochter einfach selbst. Was halten Sie davon?«

Der Fahrer starrte ihn an, seine Augen loderten. Loderten sinnlos vor sich hin, denn er sagte nichts, tat nichts und machte auch keine Anstalten, die Bullen zu rufen.

»Dachte ich mir.« M stieg aus und haute zum Abschied aufs Autodach.

»Grüßen Sie Ihre Kleine von mir.« Er wartete nicht, bis das Taxi verschwunden war, sondern machte sich direkt auf den Weg nach Hause. Er wohnte nur zwei Straßen weiter, in einer Wohnung, die sein Freund ihm besorgt hatte.

Schwarzer Weg war die Adresse. Sein Gönner neigte ein wenig zur Melodramatik.

Das Haus, in dem er lebte, war fleischfarben, im Vorgarten stapelte sich Sperrmüll. Ein altes Sofa war angezündet worden, der Rasen rundherum schwarz verrußt. Im Erdgeschoss hauste eine Familie mit einer Horde von Kindern; er war sich sicher, dass er mindestens zehn oder zwölf gezählt hatte. Ein kleines Kinderrudel, das klauend und zündelnd durch die Straßen zog. Er mochte die Brut aus diesem Viertel, es waren anständige Jungs und Mädchen, die hier heranwuchsen. Kleine Beißer mit Fäusten und Zähnen und einer gehörigen Portion Niedertracht. M selbst konnte sich an seine Kindheit nicht erinnern, und genauso wenig erinnerte er sich an seine Eltern. Wenn er zurückdachte, sah er eine finstere Masse, dichten schwarzen Rauch, aus dem er einfach emporgestiegen war. Ihn störte das nicht. Erinnerungen waren nutzlos, waren langweilig. Der Stoff, aus dem die Träume waren, war für ihn einzig das Hier und Jetzt.

Er schloss die Tür zu seiner Wohnung auf. Eigentlich war sie für eine Familie gedacht, weshalb er drei Zimmer hatte. Er nutzte nur eins davon, den größeren Schlafraum, in dem sein gönnerhafter Freund ein Campingbett für ihn aufgestellt hatte. Auf der ausklappbaren Matratze lag seine Motorradkleidung, also musste er gestern zum Schlafen hierher gekommen sein. Er erinnerte sich nur vage an den Abend. Er hatte nichts verkauft, was ihn nicht unbedingt fröhlich stimmte. Er zog das Handy aus seiner Hose von gestern und warf einen Blick darauf. Fünf Anrufe in Abwesenheit. Alle von derselben Nummer. Wie er diesen Typen hasste! Trotzdem rief er zurück.

»M?« Die Stimme am anderen Ende der Leitung überschlug sich.

»Wer soll denn bitte sonst von meiner Nummer aus anrufen, du verdammter Schwanzlurch?«

Nervöses Lachen. »Hör mal, ich brauche Geld und Stoff. Kann ich heute Nacht was für dich verticken? Ich habe gestern schon auf dich gewartet, aber du warst nicht da.«

»Gestern war es für mich ungünstig.« M setzte sich aufs Bett und kratzte ein paar Blutspritzer von seiner Motorradjacke.

»Hab schon gehört. Oh Mann, was hast du denn da abgezogen?«

»Was soll ich denn deiner Quelle nach verbrochen haben?«

Die Stimme am anderen Ende wurde noch nervöser. »Ich hab keine Quelle, alle reden, es gibt Gerüchte und –«

»Was für Gerüchte?«

»Krieg ich ein Gramm umsonst, wenn ich sie dir erzähle?«

»Du kriegst einen Ich-schlag-dich-nicht-windelweich-Bonus, wenn du sie mir erzählst. Und jetzt rede.« M legte sich auf sein quietschendes Bett, starrte den Schimmel an der Decke an und hörte zu. Er hatte bisher gar nicht darüber nachgedacht, dass es Zeugen geben könnte. Selbst wenn, dürfte er doch eigentlich davon ausgehen können, dass keiner freiwillig auch nur ein Wort mit den Bullen wechseln würde. Aber was war, wenn er sich irrte?

Er musste es herausfinden. Langsam hob er den Helm auf, an dem noch immer Blut klebte, ein dicker, eingetrockneter Fleck, der eine ungleichmäßige Form hatte. Wie ein Land auf der Landkarte. Das Land, in dem die Träume warteten – Träume aus Tod und Sex und Magic.

Kapitel 5

Gabriel ließ eine Hand über den Wannenrand baumeln und schaute dabei zu, wie die Goldfische sich näherten. Wahrscheinlich glaubten sie, dass seine Fingerkuppen Futter waren. Vielleicht suchten sie auch einfach seine Gesellschaft, so wie er ihre suchte. Ein besonders freches Exemplar öffnete sein rundes Maul, um nach Gabriels Fingern auch noch die Schwanzflosse seines Vordermannes zu verspeisen. Doch da hatte es die Rechnung ohne den anderen Fisch gemacht und schon jagten sich die beiden durch ihr beengtes Badewannen-Zuhause.

Gabriel wechselte vorsichtig die Position, um seine kleinen Freunde nicht zu verschrecken. Seine Knie schmerzten, lange würde er es auf der fadenscheinigen Badematte nicht mehr aushalten. Er lehnte sich mit dem Rücken gegen die kalte Wanne und begann einhändig, einen der Ordner durchzublättern, die er sich mit hierher gebracht hatte.

Die Dokumente, die er fein säuberlich darin abgeheftet hatte, enthielten nichts als Spekulationen. Nichts davon kam der Wahrheit wirklich nahe. Sogar Sanjas Name war in einigen Dokumenten falsch geschrieben worden, mit einem O statt des ersten As. Allerdings hatten sie momentan andere Sorgen als die korrekte Orthographie.

Gabriel blätterte weiter und blieb an der Anklage hängen.

Angeklagt wegen Mordes.

Mord. Am liebsten hätte Gabriel laut aufgelacht. Ohne Leiche kein Mord, oder wie hieß es so schön? Im Zweifel für den Angeklagten. In Sanjas Fall galten wohl andere Regeln.

Gabriel zog die Hand aus dem Wasser und es kam Bewegung in die Menge der Goldfische. Eine Weile schaute er noch auf sie herab, dann verließ er das Bad und öffnete den Küchenschrank. Er war randvoll mit Ordnern, mit sämtlichen Dokumenten, die etwas mit den Tatvorwürfen gegen seine Frau zu tun hatten. Tag für Tag ackerte er sie durch, suchte nach Fehlern, nach Unstimmigkeiten. Nichts hatte bisher helfen können.

Ohne Leiche kein Mord, schoss es ihm wieder durch den Kopf. Ihr Anwalt hatte ihnen geraten, den Ablageort des Toten nicht preiszugeben, doch selbst wenn sie gewollt hätten, hätten sie nichts über den Verbleib von Marcus Pfeiffer sagen können, denn er musste mittlerweile sprichwörtlich in alle Winde zerstreut sein. Nach seinem Tod war er von Gabriels Kofferraum in den Kofferraum eines anderen Wagens gewandert. Gabriel hatte extra ein Auto gewählt, das Pfeiffer als Begräbnisstätte gefallen hätte, einen aufgemotzten Seat Toledo mit Red-Stripe-Lackierung und, zugegebenermaßen eingebeulten, Flügeltüren. Doch in dem exquisiten Wagen war er nicht lange geblieben. Seine Reise war schon bald weitergegangen, in die Schrottpresse und von dort aus in den Schredder. Dieser hatte nicht nur Pfeiffer, sondern auch den Seat und zahlreiche andere Autos in faustgroße Stücke gerissen. Da Pfeiffer weder magnetisch noch aus Kunststoff war, war für ihn nur ein einziges Endziel geblieben: die Verbrennungsanlage.

Gabriel schob den Ordner zurück in seine Lücke. Spekulationen brachten ihn genauso wenig weiter wie die Anwälte der Anklage, den Richter oder sonst wen. Er musste Fakten schaffen. Aber nicht mehr heute. Damians Tod schien ihn regelrecht zwanghaft aus der Routine reißen zu wollen, die er sich während der vergangenen Monate zu eigen gemacht hatte. Also schloss er die Schranktür und verbannte damit sowohl seine Frau als auch Pfeiffer aus seinen Gedanken. Dann begab er sich zu seinem Kleiderschrank, der außer einem schwarzen Hemd nicht viel Brauchbares hergab. Er betrachtete das Stück Stoff eine Weile, dann entschied er sich dafür, es anzuziehen. Besondere Anlässe erforderten eben besondere Outfits.

Und der Anlass, zu dem er gleich aufbrechen würde, war zweifellos etwas Besonderes.

Kapitel 6

Gabriel steuerte das Metalltor an, von dem aus ihm die gemalte Frau im roten Kleid entgegenblickte. Er bemühte sich, sie nicht anzusehen, denn er wusste, dass ihre Augen ihm folgen würden, wenn er ihr nur die Chance dazu gab. Obwohl es noch früh am Abend war, waren bereits viele Männer unterwegs. Sie alle hatten den Blick gen Boden gerichtet und die Schultern hochgezogen. Auch Gabriel hielt den Kopf gesenkt und passierte den Durchgang. Mit einem Mal schien er sich in einer anderen Welt zu befinden. Die schmale Passage hinter dem Bahnsteig, zu allen Seiten gut abgeschirmt, erstrahlte in den schillerndsten Farben. Er wurde in Stimmengewirr gehüllt, das ihn an den Wochenmarkt erinnerte. Feilschen und Handeln. Suchen und Finden. Gabriel selbst musste nicht lange suchen. Er blieb mit dem Rücken zum Sichtschutz stehen und spähte an der Fassade des Bordells empor. Fast alle Fenster waren besetzt und er hatte zuerst Mühe, sich zu orientieren.

Eine Asiatin mit neongrünen Haarsträhnen winkte ihm aus dem ersten Stock des roten Hauses zu, doch sie war nicht die, die er suchte. Sorgfältig sah er sich weiter um. Die Frau, die er gestern nur für einen kurzen Moment in Augenschein hatte nehmen können, hatte sich in diesem Gebäude befunden. Je höher sein Blick wanderte, desto schwieriger war es für ihn, Einzelheiten zu erkennen und er verharrte immer länger bei einzelnen Gesichtern. Dann, endlich, entdeckte er sie in einem der grell erleuchteten Räume.

Gabriel hatte schon genug vom Bahnsteig-Viertel gehört, um nicht wie ein Neuling herumzustolpern und negativ aufzufallen. Auch wenn sein Jagdrevier eigentlich woanders lag, wusste er von Kollegen, wie er sich zu benehmen hatte. Er merkte sich Häuserfarbe und Zimmernummer und betrat das Gebäude.

Keine fünf Minuten später stand er vor einer roten Tür mit der Aufschrift Nr. 31. Der Lack war rissig und abgeplatzt. Als Gabriel die Hand hob und klopfte, rieselte eine Salve Farbsplitter zu Boden und auf seine Schuhe. Er wollte sich gerade bücken, um sie von den bunten Sprenkeln zu befreien, als die Klinke heruntergedrückt wurde.

Eine junge Frau in himmelblauen Dessous und mit einem schwarzen Bobschnitt schaute ihm erwartungsvoll entgegen. »Komm doch rein«, sagte sie. Als er nicht reagierte, kehrte sie ihm den Rücken zu und schaltete das Deckenlicht aus.

Gabriel folgte ihr ins Zimmer, in dem es nach Räucherstäbchen und Schweiß roch. In der Mitte des Raumes befand sich ein Bett, auf dem sich zahllose Kuscheltiere und Herzkissen stapelten, die er sonst nur von Kirmesbuden kannte. Eine flackernde Lichterkette war lieblos um einen der Bettpfosten gewickelt, in einer Ecke brannte eine Lavalampe.

»Ich bin Mia, 30 Minuten kosten bei mir 30 Euro«, erklärte die Schwarzhaarige, während sie erst das Fenster und dann die Vorhänge schloss. »60 Minuten 60 Euro, bleibst du 4 Stunden, kostet’s dich 260 Kröten und so weiter.«

»240.«

»Scheiße, ja. Von mir aus. Ihr wollt doch immer alle verhandeln.«

Gabriel verzichtete darauf, Mia zu belehren. Er war nicht hier, um ihr Nachhilfe in Mathe zu erteilen. Ohnehin hatte er nicht vor, länger als die üblichen dreißig Minuten zu brauchen. »Ich wollte eigentlich schon gestern herkommen.«

»Ach, ja?« Mia kaute engagiert auf einem Kaugummi herum, bevor sie es sich in die Hand spuckte und es unter das kleine Waschbecken neben der Tür klebte. »Warum bist du nicht?«

Achselzuckend näherte Gabriel sich dem Bett und ließ sich darauf nieder. »Bullen.«

»Ja ja, die blaue Plage.« Mias Augen zuckten zu den geschlossenen Vorhängen und wurden für einen Moment trüb. Dann zwang sie ein gespieltes Hurenlächeln auf ihre Züge und setzte sich auf die Bettkante.

»Gab’s Probleme? Wenn ihr Drogen vertickt oder so …« Gabriel schüttelte den Kopf und stand auf. »Eine Razzia kann ich nicht gebrauchen.«

»Hey, ganz ruhig.« Mia streckte ihre Hand nach ihm aus, berührte ihn jedoch nicht. Ein kläglicher Versuch, ihn aufzuhalten, doch er beschloss, darauf einzusteigen.

»Ich würde gerne bleiben, aber … ich kann echt keinen Ärger gebrauchen.«

»Ich weiß, ich auch nicht. Wer will schon Ärger?« Mia zupfte an seinem Hosenbein. »Setz dich wieder. Die werden uns nicht erhellen.«

»Behelligen.« Gabriel biss sich auf die Zunge. »Also schön.«

»Cool. Setz dich.«

Gabriel ließ sich neben der schwarzhaarigen Hure auf das Bettlaken sinken. Es sonderte einen sauren Geruch ab und war nur notdürftig mit einigen Handtüchern abgedeckt. Eines davon war ein Badelaken, das einen Strand und einen Sonnenuntergang zeigte. IBIZA prangte in dicken, gelben Buchstaben darauf und Gabriel versuchte, sich Mia an einem solch sonnigen Ort vorzustellen. Er beugte sich über sie und drückte ihr einen Kuss auf die Lippen.

Sie erwiderte ihn nicht, sondern schob ihn von sich. »Eigentlich kassiere ich vorher.«

»Oh, entschuldige.« Wie hatte er das nur vergessen können? Hastig zog er fünfzig Euro aus der Hosentasche und legte sie auf den Nachttisch, der lediglich aus einem Brett an der Wand bestand. »Dreißig Minuten.«

Mia verzog die Mundwinkel. Vermutlich versuchte sie, zufrieden auszusehen. Dann zerrte sie Gabriel auf sich und presste ihm nun ihrerseits die Lippen auf den Mund.

Gabriel schloss die Augen und bemühte sich, weiter an den Strand zu denken. An Sonne und Meeresrauschen und feuchte, salzige Luft, aber das Geschrei der anderen Huren, das aggressive Blinken der Lichterkette und der Gestank machten es ihm unmöglich, sich in seine Vorstellungen zu retten.

Sanja kam ihm in den Sinn, wie sie jetzt wahrscheinlich schon in ihrem Bett lag und schlief. An nichts Böses dachte. Wartete, hoffte. Dann sah er Damian vor sich. Er konnte sich auch ohne Handyfoto jede Einzelheit seines Gesichtes wieder ins Gedächtnis rufen.

»Entschuldige.« Gabriel richtete sich auf. »Ich kann das nicht. Wenn die Bullen doch noch mal auftauchen …«

»Werden sie nicht.« Anscheinend war Mia klar, dass sie ihn nicht würde umstimmen können, denn sie setzte sich ebenfalls auf. »Die waren wegen keiner Razzia hier.«

»Sondern?« Erst jetzt entdeckte Gabriel, dass sein Hemd offen stand. Seine Hände zitterten, trotzdem zwang er sie, einen Knopf nach dem anderen durch das Loch zu zwängen.

»Mord.« Mia zuckte mit den Achseln und kämmte sich mit den Händen durchs Haar. »Irgendwer wurde umgebracht. Direkt hier vorm Haus.«

»Hast du es gesehen?« Gabriel hoffte, dass diese Frage nicht zu direkt war, dass Mia nicht misstrauisch wurde. Möglicherweise hatte sie ihn gestern in der Menge der Polizisten entdeckt, möglicherweise würde sie –

»Jepp.« Sie gähnte und räkelte sich auf dem schmierigen Laken. »Ich hab alles gesehen.« Sie klang regelrecht stolz.

»Glaube ich nicht.« Gabriel trat ans Fenster und blinzelte durch den schmalen Spalt zwischen den Vorhängen. »Von hier oben?«

»Wenn ich’s doch sage! Dieser Typ, dieser tote Kerl, stand schon eine Weile vorm Haus rum. Ich wollte ihn reinlocken, sah nach einer guten Partie aus.«

Gabriel musste schlucken. Er erinnerte sich nur zu genau daran, welche Anziehungskraft sein ehemaliger Partner auf Frauen gehabt hatte. Das hatte ihm so manche Undercoverarbeit erleichtert.

»Aber irgendwie schien er nicht zu wollen. Hat wohl auf jemanden gewartet.«

»Wie kommst du darauf?« Gabriel schaute über die Schulter zu ihr zurück.

»Warum willst du das wissen?«

Gabriel musste versuchen, gleichgültiger zu klingen. Auf keinen Fall durfte er auffliegen. Nicht so kurz vor dem Ziel. Er wandte sich wieder ab und widmete sich dem Treiben auf der Straße. »Nur so. Ich glaub dir halt nicht, dass du einen Mord gesehen hast.«

»Hab ich aber.«

»Dann erzähl.«

Mia schwieg eine Weile und Gabriel unterdrückte den Impuls, zu ihr herumzufahren. Dann sprach sie endlich weiter. »Er hat sich immer wieder umgesehen und irgendwelche anderen Typen angequatscht. Das hat mich total gewundert, weil er nicht wie ein Junkie aussah.«

»Dealer vielleicht?«

»Kann sein, aber ich denke nicht. Jedenfalls kam dann gegen Mitternacht so ein Kerl an, den hier alle nur M nennen. Er stellt sein Motorrad immer draußen am Tor ab, aber den Helm lässt er auf und seine Schutzkleidung an. Manche meinen, das macht er, weil er so hässlich ist, andere denken, er will nicht erkannt werden.«

»Und du?«

»Ich habe keine Ahnung.« Mia lachte. »Ich scher’ mich nicht drum, was die Dealer treiben. Die sollen ihr Ding machen, ich mach meins.«

»Dealer also …«, murmelte Gabriel und machte sich im Gedächtnis eine Notiz.

»Genau. M ist nur wegen der Kohle hier. Ausgeben tut er die dann woanders. Auf der Rethelstraße vielleicht, hier jedenfalls nicht.«

»Wie sieht er aus?«

»Willst du was kaufen oder was?«

»Sehe ich wie ein Junkie aus?« Gabriel drehte sich um.

Mia musterte ihn, als müsse sie ernsthaft über die Frage nachdenken, bevor sie den Kopf schüttelte. »Nicht so richtig.«

Gabriel schaute an sich herunter. Gut, sein Hemd war vielleicht nicht das neueste und seine Schuhe waren von Lacksplittern übersät …

»Wenn du was kaufen willst, dann kann ich dir Giovanni empfehlen, er vertickt –«

»Will ich nicht, danke.« Unauffällig fuhr Gabriel mit der Spitze seines rechten Schuhs über den linken und streifte die Farbe ab. »Und was hat er dann gemacht?«

»He?« Mia hatte sich mittlerweile auf den Bauch gelegt und stützte das Kinn auf den Armen ab.

»M.«

»Ach so. Dieser Typ hat M angequatscht und der hat kurzerhand Gulasch aus ihm gemacht. Eine kräftige Kopfnuss mit dem Helm, dann ein paar Schläge ins Gesicht.«

»Er hat ihn vor den Augen der … der ganzen Leute da draußen totgeprügelt?« Gabriels Stimme bebte vor Entsetzen.

»Na, ganz so war’s ja nicht. Der Kerl stand ja auch nicht einfach da und hat sich verprügeln lassen wie ein Punchingball. Er hat auch mächtig ausgeteilt.«