9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Schöffling

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

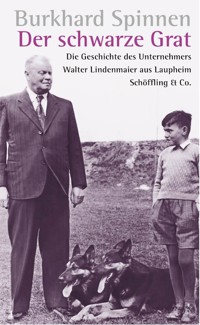

"Das kommt nun wirklich nicht jeden Tag vor. Ein Autor lernt per Zufall einen mittelständischen Unternehmer kennen. Man kommt ins Gespräch; und da bietet der Unternehmer dem Autor an, ihm die Geschichte seines Lebens und die seiner Firma zu erzählen. Ausführlich und vorbehaltlos. Und keine Bange! sagt er, als der Autor abwiegeln will, mit einer so strahlenden wie langweiligen Erfolgsgeschichte werde er nicht aufwarten. Der Autor bittet um eine Kostprobe und dann um Bedenkzeit. Schließlich beginnt die Arbeit. Sechs Jahre später ist ein Buch entstanden, wie es bislang keines gibt."Der schwarze Grat" ist das Portrait eines ebenso außergewöhnlichen wie typischen Vertreters einer im Grunde unbekannten Spezies. Den Fabrikbesitzer Walter Lindenmaier aus Laupheim kennt die Öffentlichkeit bislang so wenig wie die Literatur den mittelständischen Unternehmer, von dem gerade heute wieder das Wohl und Wehe der deutschen Wirtschaft abhängen soll. Der Unternehmer verschwindet in Deutschland vielmehr hinter uralten Vorurteilen, sein Image setzt sich aus wenigen holzschnittartigen Klischees zusammen."Der schwarze Grat" aber stößt die Tür auf in ein authentisches Unternehmer-Leben und in eine real existierende Firma. Dabei geht es um deren manchmal spektakuläres Auf und Ab, es geht um die sehr individuelle und hochgradig spannende Geschichte eines Familienunternehmens. Zugleich erscheint darin die Wirtschaftsgeschichte der Bundesrepublik von ihren Anfängen zwischen Kriegstrümmern bis zu ihrer Gegenwart unter dem Damoklesschwert der Globalisierung."Der schwarze Grat", das ist, erzählt auf dem Boden des Dokumentarischen, ein Lehrstück über Erfolg und Misserfolg, über Macht und Ohnmacht des Mittelständlers und insbesondere über den menschlichen Faktor in der Wirtschaft. Und es ist auch ein Lehrstück über das Verhältnis des Erzählens zur Realität."

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 376

Veröffentlichungsjahr: 2012

Ähnliche

Inhalt

[Cover]

Titel

Der schwarze Grat

Ankunft Laupheim West

Die Mühle am Fluss

Kronprinz und Königsmörder

Väter und Söhne

Umzug

Freunde in der Not?

Amerikanische Pässe

Der »Ticker«

Verhaftet

Hole in one

Der vierte Ordner

Amerikanische Träume

Rostige Lager

Der schwarze Grat

Vergleich

Jubiläum

Ein Schluss

Erlaubnis

Widmung

Impressum

Kurzbeschreibung

Autorenporträt

Der schwarze Grat

Ankunft Laupheim West

Laupheim?

Hoffentlich habe ich richtig gehört, denn sehen kann man vor lauter Nebel so gut wie nichts. Ich bin noch immer etwas unbeweglich nach der halben Nacht im holländischen Schlafwagen, das merke ich, als ich den kleinen Koffer aus der Ablage ziehen und mit Schwung im Gang absetzen will. Dann kommt wieder die Durchsage, und diesmal ist sie klar zu verstehen: Hier ist also Laupheim.

Doch das stimmt nicht so ganz. Man hat es mir gesagt und ich sehe es, als ich auf dem Bahnsteig stehe und der abfahrende Triebwagen den Blick freigibt. Das ist nicht Laupheim, das ist nur der Bahnhof Laupheim West, ein paar Kilometer von der kleinen Stadt entfernt, praktisch draußen auf der grünen Wiese, eine der ersten Stationen an der Strecke, die von Ulm fast schnurgerade bis hinunter zum Bodensee führt. Das Stationsgebäude ist ein alter, glatt verputzter Bau mit Giebeldach und geteilten Fenstern; 87-mal verkleinert steht es so oder ähnlich auf Tausenden Modelleisenbahnplatten. Immerhin – das sehe ich, als ich den Bahnsteig entlang darauf zugehe – kann man darin Karten kaufen. Anderswo gibt es nur noch Automaten. Ich knöpfe den Mantel zu, es ist kalt; ein nebliger Frühherbstmorgen auf dem Land, darin der einsame Bahnhof. Wären nicht die Laternen, die Antennen und die Schilder, es könnte ein Genrebild aus dem letzten Jahrhundert sein.

Ich schaue nach links, bevor ich das zweite Gleis überquere, zur Sicherheit. Wo die Wiesen beginnen, steht ein Güterschuppen im Fachwerkstil. Er scheint noch in Gebrauch zu sein, allerdings sind die Ziegel zwischen den Balken mit einem nicht ganz passenden Rot gestrichen. Zu den Gleisen hin ein paar der üblichen Graffiti. Die Sprayer hier draußen müssen bei ihrer Arbeit alle Zeit der Welt gehabt haben, aber es waren beileibe keine Profis; das Ergebnis ist kläglich. Ein paar Meter neben den unbeholfen kantigen Riesenbuchstaben der Satz: »Die Fantasie an die Macht!«, die Farbe ganz frisch. Ich rechne nach, 28 Jahre hat er gebraucht von Paris über Frankfurt bis Laupheim.

Auf dem Platz vor dem Stationsgebäude steigen ein paar Männer in einen Kleinbus. Ihr Atem dampft, sie sprechen nicht, einer schließt geräuschvoll die Schiebetür, dann fährt der Kleinbus hinaus in den Nebel. Ich stelle den Koffer ab und sehe mich um. Eine Bushaltestelle, ein paar Straßenleuchten, gegenüber vor hohen Bäumen eine Plakatwand. Dort parken auch Autos, in einem davon, einer großen Limousine, brennt Licht. Ich mache ein paar Schritte auf den Platz, da geht die Tür des Wagens und ein Mann im blauen Wintermantel steigt aus. Er winkt. »Hallo!«, ruft er laut und dann meinen Namen.

Das ist Walter Lindenmaier. Er ist Anfang fünfzig. Ihm gehört hier in Laupheim eine mittelgroße, Metall verarbeitende Fabrik, die seinen Namen trägt und die er persönlich leitet. Lindenmaier ist mein Partner. Ich nenne ihn einstweilen so, eine bessere Bezeichnung ist mir bislang nicht eingefallen. Eigentlich müsste ich ihn meine Hauptfigur in spe nennen, aber so will ich gar nicht denken.

»Hallo!«, rufe ich zurück, und mit ausgestecktem Arm kommt er mir entgegen.

Vor vier Monaten, da war noch nicht einmal Sommer, habe ich Lindenmaier kennen gelernt. Und zwar auf einer Hochzeit. Braut und Bräutigam heirateten jeweils zum zweiten Mal. Er: etwas über fünfzig, Führungsposition in der obersten Frankfurter Etage einer sehr bedeutenden Bank; sie: Mitte dreißig, gelernte Lehrerin, jetzt Referentin in der Stadtverwaltung. Daher also kein Wunder, dass die Verwandten, Freunde und Bekannten der Braut die des Bräutigams überhaupt nicht kannten – und natürlich umgekehrt. Absolut ausnahmslos sahen die Angehörigen der beiden Parteien einander auf dieser Feier zum ersten Mal.

Ich selbst, ganz pünktlich gekommen, fühle mich von Anfang an ein wenig unwohl. Und nach einer Viertelstunde weiß ich auch, warum. Es läuft nämlich eine unsichtbare, aber nicht zu überschreitende Demarkationslinie durch den großen Saal des Landgasthofes. Zwar ist alles in Bewegung und es kommen noch immer neue Gäste, doch beklommen und ängstlich scharen sich die jeweiligen Anhänge zusammen. Die einen dort, die anderen hier.

Dort – da sind die Leute aus Wirtschaft und Finanzwelt, durchweg im so genannten mittleren Alter. Und hier, wo auch ich mühsam Unterschlupf suche – da sind die, die nach dem Studium, wie sagt man: alles Mögliche gemacht haben und von denen jetzt einige zwar schon jenseits der vierzig, aber noch immer erstaunt darüber sind, überhaupt irgendwo angekommen zu sein. In einem Kollegium, in einem Amt, manche auch in Jobs, die schwer zu beschreiben sind. Die anderen dort drüben, das sind für sie, also für uns: die Anderen. Die, von denen wir glauben, dass sie ganz sicher sind in dem, was sie tun. Die, denen der Erfolg Recht gibt. Was sie über uns denken, wissen wir nicht. Ich vermute, wir wollen es auch gar nicht wissen.

Und ich fühle mich, wie gesagt, unwohl. Sehr unwohl. Ich denke schon darüber nach, wie früh ich gehen kann ohne unangenehm aufzufallen, da macht in meiner Gegenwart der Bräutigam einen harmlosen Scherz auf meine Kosten – und jetzt will ich weg, und zwar auf der Stelle! Bitte sehr, ich bin nicht grundsätzlich gegen Konventionen, ich bin auch nicht gegen Hochzeitsfeiern. Im Gegenteil. Aber so viel Lizenz zur Dünnhäutigkeit habe ich doch, dass ich von einer Veranstaltung weglaufen darf, bei der ich mich fühle, als spielte ich in einem Gesellschaftsroman des 19. Jahrhunderts. Und zwar die Rolle des unglücklichen Vertreters einer Randgruppe! Ich suche meine Frau; sie soll den anderen sagen, ich fühlte mich krank. Oder, noch besser: Der Autor hat eine Idee, die er unbedingt gleich notieren muss. Zu dieser Ausflucht habe ich zwar noch nie gegriffen, aber jetzt will ich mich trauen.

Da sagt einer: »Sie gehören sicher zur Braut.«

Der Mann, der mich angesprochen hat, ist mittelgroß und eher schlank. Er hat dunkle, etwas angegraute Haare, einen kräftigen Schnurrbart, braune Augen mit buschigen schwarzen Brauen, die über der Nase zusammenwachsen. Er spricht mit süddeutschem Akzent.

»Ja«, sage ich, so kalt und knapp wie möglich.

»Lindenmaier«, sagt der Mann; er lächelt und gibt mir die Hand. »Man kennt sich ja überhaupt nicht.« Er macht eine Geste, die ungefähr die ganze Lage umreißt. »Da muss man dann zusehen, wie man sich kennen lernt, nicht wahr?«

Ich nicke so wenig, dass man es übersehen muss.

»Ich bin Unternehmer«, sagt der Mann. »Metallverarbeitung. In Laupheim, das liegt in der Nähe von Ulm. – Und was machen Sie?«

Ich antworte nicht sofort. Aber ich weiß, was ich jetzt sagen werde. Ich werde sagen: ›Ich bin freier Schriftsteller.‹ Mit diesem Satz habe ich meine Erfahrungen. Es ist ein Satz, nach dem recht häufig Gespräche mit mir, kaum haben sie begonnen, auch schon wieder enden. ›Ach?‹, sagen dann nämlich meine Gegenüber – und dann sagen sie gar nichts mehr, wahrscheinlich aus den verschiedensten Gründen. Meistens ist das bitter, denn ich erzähle ganz gerne von meiner Arbeit; aber jetzt bin ich froh, über einen Satz zu verfügen, der alle Konversation vernichtet. Wie einen Torpedo werde ich ihn durch diesen süddeutschen Herrn hindurch in die Versammlung schießen! Krachend wird er detonieren, und im abschwellenden Getöse werde ich mich entfernen. Halb aufrecht, halb gebrochen.

Andererseits ist das natürlich unfair. Warum will ich denn ausgerechnet diesen gar nicht unsympathisch wirkenden Herrn Metallunternehmer Lindenmaier aus dem Süddeutschen verschrecken, wo er doch erstens offenbar dasselbe Unbehagen an dieser Zwei-Lager-Veranstaltung empfindet wie ich und zweitens so souverän daran geht, etwas gegen sein Unbehagen zu unternehmen? Im Gegensatz zu mir, der ich bloß das Weite suche.

So denke ich noch, aber etwas anderes, etwas Schwächeres in mir ist schneller und lässt den Satz von Bord. Ich kann gerade noch machen, dass er nicht allzu unfreundlich klingt.

»Ich bin freier Schriftsteller«, sage ich.

»Ach!«, sagt der Mann. Doch dieses ›Ach!‹ klingt, als sei es die Reaktion auf eine angenehme Überraschung.

›Ach‹, denke ich. Doch bevor ich etwas erkennbar Freundliches erwidern kann, zieht mich der Mann aus dem großen Saal in die Gaststube, an die Theke. Er bestellt zwei Bier, dann erkundigt er sich. Wie das denn funktioniere, Schriftsteller zu sein?

Ich versuche es zu erklären. Im Prinzip, sage ich, bin ich ja auch Unternehmer. Ich stelle etwas her, auf eigene Verantwortung, und versuche es zu verkaufen. Das klingt profan, ist aber zumindest ein Teil der Wahrheit.

»Und worüber schreiben Sie?«

Das ist viel schwerer zu beantworten. Das müssten eigentlich andere sagen. Außerdem habe ich erst drei Bücher geschrieben. Aber ich will jetzt wirklich nicht mehr unhöflich erscheinen. »Ich schreibe über Männer«, sage ich, »über Männer, die große Probleme haben und nicht darüber reden. Bis ihnen dann plötzlich etwas zustößt.«

»So?«, sagt der Herr Lindenmaier. »Und wie geht es aus?«

Ich mache eine Handbewegung. »Meistens kommen sie noch so gerade davon. Aber das macht es nicht besser.«

»Wissen Sie was?« Der Mann tippt sich an die Brust. »Sie sollten einmal meine Geschichte schreiben!«

Ich versuche so freundlich wie möglich zu schauen. Aber man muss mir ansehen, was ich denke.

»Ich meine das im Ernst«, sagt der Herr Lindenmaier, »und es ist nicht mal meine Idee. Aber meine Bekannten sagen seit Jahren zu mir: Walter, sagen sie, bei dir ist es dermaßen verrückt zugegangen – das heißt bei mir in der Firma – das muss man unbedingt einmal aufschreiben. Und das müssen die Leute lesen.« Er hebt eine Hand. »Alle sagen das. Jeder, der mich etwas besser kennt.«

Ich winde mich ein wenig. »Ja, ja«, sage ich dann. Und: »Das sagen viele. Von sich oder von anderen.« Aber! Was man selbst erlebt hat und was daher verständlicherweise ziemlich aufregend gewesen ist, das kann den Rest der Menschheit – pardon! – vollkommen kalt lassen. Ich erzähle von meinen Besuchen im Büro meines Verlegers in Frankfurt. Da häufen sich die unverlangt eingesandten Autobiographien von Leuten, die allesamt glauben, ihr Leben habe aus lauter unerhörten Begebenheiten bestanden. Und der Verleger sagt dazu: In 999 von 1000 Fällen – nicht der Rede wert. Im besten Falle ein Schlafmittel, aber meistens furchtbar peinlich.

Ich hoffe jetzt, das ist mir nicht zu frech herausgerutscht. Doch der Herr Lindenmaier ist zum Glück nicht beleidigt. »Ich verstehe Sie«, sagt er. »Aber was uns alles passiert ist, das ist nicht vielen passiert. Und die, denen es passiert ist, die sind heute nicht mehr im Geschäft – im Gegensatz zu uns. Ich wette, wenn Sie die Geschichte kennen würden, dann kämen Sie auf den Geschmack.«

»Gut«, sage ich. »Vielleicht. Aber da ist noch etwas. Ich will ganz offen zu Ihnen sein. Ich fürchte, Ihre Geschichte ist nicht die Art Geschichte, die ich bislang geschrieben habe. Verstehen Sie? Und auch nicht die Art Geschichte, die ich schreiben sollte.«

Der Herr Lindenmaier schüttelt leicht den Kopf. Ich muss es ihm also erklären.

»Na ja«, sage ich. »Ich denke mir, es wird doch so sein: ein Fabrikskapitän, der sein Unternehmen durch die Riffe und Stürme der Wirtschaftslage von einem Erfolg zum nächsten geschippert hat. Sehr schön, natürlich. Aber ich bin, wie soll ich sagen, ich bin als Schriftsteller eigentlich mehr fürs Scheitern zuständig.« – Um es auf den Punkt zu bringen.

»Ach du je!«, sagt der Herr Lindenmaier. »Wenn das Ihre Sorgen sind!« Er lacht kurz. »Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Kommen Sie doch einmal zu mir. Ich fange an, Ihnen meine Geschichte zu erzählen. Und dann können Sie immer noch entscheiden, ob Sie sie schreiben wollen.«

Bevor ich antworten kann, wird nach Herrn Lindenmaier gerufen. Es beginnt nämlich das Programm der Hochzeitsfeier, und er muss zurück in den Saal, wo er zu einer Operettenmelodie ein Lied auf das Brautpaar zu singen hat. Oje, denke ich und gehe langsam hinterher. Aber er macht das erstaunlich gut, fast wie ein professioneller Sänger. Nach ihm ist einer von den unseren dran, einer von den Bekannten der Braut. Und obwohl die beiden Parteien jetzt sogar säuberlich getrennt voneinander an verschiedenen Tischen sitzen, kommt allmählich Stimmung auf. Nach dem Essen spielt Götz Alsmann mit seiner Band, und endlich wird klar, dass es lustig und spät werden wird. Wie auf jeder guten Hochzeit. Als meine Frau und ich aufbrechen, sind nur noch wenige Gäste da, darunter der Herr Lindenmaier, der im Hotel übernachtet. Ich verabschiede mich, und er gibt mir seine Karte.

»Bis bald«, sagt er.

Vom Parkplatz vor dem Bahnhof Laupheim West fahren wir auf eine Hauptstraße, weg von der Stadt, und nach ein paar Hundert Metern biegt Lindenmaier nach links ab in ein kleines Industriegebiet. Er hält auf einige flache, gelb gestrichene Fabrikbauten zu, wir stoppen neben einer hohen, ebenfalls gelben Halle. Ein Pförtner nickt uns zu und öffnet per Knopfdruck die Schranke.

»Das links«, sagt Lindenmaier, »das ist der Maschinenbau.«

Er meint die gelbe Halle. Und gleich beginnt er zu erzählen, was für eine böse Geschichte es mit dem Maschinenbau sei. Der gehöre ihm nämlich nicht mehr, den habe er verkaufen müssen, aber –

Ich unterbreche ihn. »Halt, Herr Lindenmaier!«, sage ich. »Bitte! Sie dürfen jetzt noch nichts erzählen.«

Oder doch? – Nein, so geht das nicht! Ich will zuerst meinen neuen Recorder auspacken und in Betrieb setzen, ich will meinen Schreibblock vor mir liegen haben; und überhaupt – es soll alles so sein, wie ich es mir zu Hause vorgestellt habe. Wenn ich mich schon, und sei es nur zur Probe, auf ein solches Unternehmen einlasse, dann will ich auch gleich mit einem effektiven Verfahren beginnen. Nichts von dem, was mir der Herr Lindenmaier heute erzählen will, soll verloren gehen. Außerdem bin ich mir sicher, dass ich seine Stimme brauche, seinen Tonfall, um mich entscheiden zu können. Hauptberufliche Memoirenschreiber arbeiten wahrscheinlich auch nur mit Band. Wenn es denn hauptberufliche Memoirenschreiber gibt. Aber dass es nicht geht, wenn der eine erzählt und der andere sich nicht einmal eine Notiz machen kann, das liegt ja wohl auf der Hand.

Lindenmaier winkt ab. Natürlich, selbstverständlich. Er legt einen Finger auf seinen Mund.

Wir fahren über einen kleinen Fluss, dann halten wir vor einem alten, mehrstöckigen Gebäude. Es ist ockerfarben gestrichen, das Gelb der Hallen hätte auch nicht zu diesem Haus gepasst. Neben dem Eingang steht ein alter Mühlstein, auf dem etwas eingemeißelt ist, aber auf die Schnelle kann ich es nicht entziffern; außerdem hängen darüber die schon kahlen, vielfach gewundenen Äste eines Obstbaumes. Wir gehen durch eine Holztür, die vielleicht aus den fünfziger Jahren stammt, hinein in einen Flur, in dem es mehr nach den Sechzigern aussieht; der Steinboden, die Sockel, die Stufen – all das erinnert mich schlagartig an die Zeit, zu der ich so etwas noch aus halber Höhe sah.

Wir gehen hinauf. Im zweiten Stock werde ich kurz der Frau Schulz vorgestellt, Lindenmaiers persönlicher Sekretärin. »Keine Anrufe, bitte«, sagt er. Wir treten in sein Büro, und dort wartet ein anderer Mann, weißhaarig, ein wenig korpulent, eher siebzig als sechzig.

»Das ist der Herr Walter«, sagt Lindenmaier. Kurt Walter, der habe ihn in all den Jahren im Unternehmen begleitet. Der wisse mehr als alle anderen zusammen, ihn selbst eingeschlossen. Und daher sei er jetzt bei uns. »Um mir auf die Sprünge zu helfen«, sagt Lindenmaier. »Nicht wahr? Herr Walter?«

Herr Walter nickt. Meine ich das nur, oder ist er etwas unsicher?

»Außerdem ist der Herr Walter für die Daten zuständig«, sagt Lindenmaier. »Der Herr Walter ist Prokurist. Der kennt sich mit Zahlen aus wie kein Zweiter. Das wird uns viel Arbeit abnehmen. Wenn ich eine Zahl nicht parat habe, dann kann Herr Walter sie besorgen.«

Herr Walter steht auf und wir geben uns die Hand, dann setzen wir uns beide an die Besucherseite von Lindenmaiers großem und ungemein massivem Schreibtisch. Vor Herrn Walter liegt schon ein Notizblock, neben seinem Stuhl stehen zwei Aktenordner, vermutlich voll mit den besagten Daten und Zahlen. Vor meinem Stuhl ist der Schreibtisch frei geräumt, mittig steht ein Tablett mit Thermoskanne, Tassen und einem Teller voller Butterbrezeln unter Klarsichtfolie. Ich setze mich und beginne mit dem Auspacken. Dabei schaue ich mich um, so unauffällig wie möglich.

Das also ist Walter Lindenmaiers Büro. Mir ist, als säße ich in einer Schachtel für teure Zigarren. Die Wände und die Decke sind holzgetäfelt, mit Leisten und Kassetten. Die wenigen Möbel sind alle aus dem gleichen Holz, wahrscheinlich eigens gefertigt, sie verschwinden fast in den Wänden. Hinter mir in einer Ecke ist eine Art Erker, zu dem eine Stufe hinaufführt; vor einer Fenstertür stehen dort, ganz für sich, ein paar große Zimmerpflanzen.

Ich nehme noch einmal die Batterien aus dem kleinen Recorder um zu schauen, ob sie richtig liegen. Ich bin mir immer noch unsicher, ob ich das richtige Gerät gekauft habe. Es ist eigentlich eine Art Mittelding zwischen Diktaphon und Recorder; sein Vorteil sei: es soll sich automatisch ausschalten, wenn Ruhe ist, und wieder einschalten, sobald jemand zu sprechen beginnt. Das spare Band und Batterien, hat der Verkäufer gesagt. Sehr praktisch, habe ich gedacht, seitdem habe ich Zweifel. Ich lege die Batterien zurück, stelle den Recorder auf den Schreibtisch und drücke die Aufnahmetaste. »Gleich können wir«, sage ich, dann schlage ich den neuen Notizblock auf und tue so, als kontrollierte ich den Kugelschreiber.

Lindenmaier sitzt uns gegenüber, sehr aufrecht auf seinem braunen Ledersessel, die Hände vor sich auf dem Schreibtisch. Ich überlege kurz: wirkt er nervös? Nein, das wäre das falsche Wort. Aber gespannt, das trifft es.

Mit meinem Hantieren schinde ich noch ein paar Sekunden, in denen ich mich umschauen kann. Neben Lindenmaiers Sessel, auf einem Beistelltisch, steht ein Radio mit Spezialfrequenz, eine Art Weltempfänger, womöglich schon eine Antiquität. Darüber an der Wand hängen eine gerahmte Urkunde und die Schwarzweiß-Fotografie eines Mannes mit rundem, aber massivem weißhaarigem Kopf. Durch eine Kassenbrille mit schwarzem Gestell lächelt er grimmig zur Seite. Darunter die Urkunde, auf der ein Herr Georg Lindenmaier zum Ehrenbürger von Untersulmetingen ernannt wird. Ich habe keinen Zweifel, dass es sich dabei um den grimmig lächelnden Herrn handelt, vermutlich Lindenmaiers Vater. Ich werde nachfragen müssen. Natürlich nicht jetzt, doch um es nicht zu vergessen, schreibe ich als erstes Wort das Wort ›Vater‹ in den Notizblock und mache ein Fragezeichen dahinter.

»Dann also los«, sage ich endlich; und Lindenmaier beginnt zu sprechen.

Ich schaue auf den Recorder – das Band bewegt sich nicht.

»Moment«, sage ich und klatsche vor der kleinen Öffnung, hinter der das Mikrofon sitzt, einmal in die Hände. Jetzt bewegt sich das Band.

»Pardon«, sage ich und: »Wir können!«

Lindenmaier hebt die Hände vom Schreibtisch und lässt sie wieder fallen. »Ja, schauen Sie«, sagt er. Gestern, da sei ihm plötzlich etwas eingefallen: Ob es nicht ganz gut wäre, wenn er mir zuerst etwas über die Firma erzählte? Das heißt, über die Firma, wie sie damals, vor seiner Zeit war?

»Herr Walter«, sagt er. »Was denken Sie? Das wäre doch wichtig, oder?«

Der Herr Walter zuckt die Schultern. Heißt das Ja oder Nein?

Und ich? Ob ich das wichtig fände?

»Wahrscheinlich«, sage ich. Im Grunde wohl eher eine Selbstverständlichkeit. Wie sollte man sonst beginnen? Man fängt doch immer dort zu erzählen an, wo die Geschichte noch gar nicht losgegangen ist.

»Richtig«, sagt Lindenmaier. »Herr Walter, dann tun wir mal einen großen Schritt in die Vergangenheit, oder?«

Und Herr Walter nickt.

Die Mühle am Fluss

Der bärbeißig lächelnde Mann an der Wand in Walter Lindenmaiers hölzernem Büro ist wirklich der Ehrenbürger Georg Lindenmaier; und er ist es, der das Unternehmen gegründet hat. Seine Vorfahren lassen sich bis ins 16. Jahrhundert zurückverfolgen, es gehören zwei Bürgermeister in Heidenheim dazu und ein ziemlich namhafter Theologe aus dem 17. Jahrhundert.

Doch als Georg Lindenmaier geboren wird, ist seine Familie längst in eher bescheidenen Verhältnissen angekommen. Sein Urgroßvater war Müllersknecht, sein Großvater Maurer, sein Vater Georg, geboren 1856, ist Zimmermann in Langenau. Dort heiratet er 1878 die sieben Jahre ältere Witwe Apollonia Amann, die einen dreijährigen Sohn mitbringt. Fünf Kinder aus ihrer Ehe mit dem Zimmermann Matthäus Amann sind kurz nach der Geburt gestorben; und so ergeht es in den kommenden Jahren auch den sechs Kindern von Apollonia Lindenmaier. Ihr 13tes endlich, geboren am 20. Februar 1889, da sie bereits 40 Jahre alt ist, überlebt wieder. Es soll ihr letztes sein, ein Sohn. Er wird nach seinem Vater Georg genannt.

1894 zieht die Familie Lindenmaier nach Ulm, wo sie ein kleines Arbeiterwohnhaus erwirbt. Von 1895 bis 1903 besucht der junge Georg Lindenmaier die Knaben-Mittelschule, anschließend absolviert er eine dreijährige kaufmännische Lehre bei der »Eisengießerei Ulm«, wo er danach eine Anstellung in der Buchhaltung findet. »Es freut uns bezeugen zu können, daß wir in Herrn Lindenmaier einen strebsamen, fleißigen und rührigen Angestellten kennen lernen durften«, schreibt am 15. Oktober 1908 der Besitzer Ernst Hopff dem jungen Mann ins Zeugnis.

Im Oktober 1908 wird Georg Lindenmaier Soldat im 1. Bayerischen Fuß-Artillerie-Regiment. Schon im September 1909 wird er zum Unteroffizier befördert, doch wegen eines komplizierten Kniescheibenbruchs, den er sich bei einem Fußballspiel zuzieht, wird er kurz darauf aus dem Militärdienst entlassen. Seine Führung sei »vorzüglich gut« gewesen, bestätigt ihm der Batterie-Chef.

In den folgenden Jahren scheint Georg Lindenmaier auf der Suche zu sein. Von 1910 bis 1912 ist er in der Buchhaltung einer Pflugfabrik tätig, nur zwei Monate verbringt er bei einer Fabrik für Beleuchtungsanlagen in Stuttgart, dann wird er Buchhalter und »Cassier« beim Rollfuhrunternehmen »C.E. Noerpel«, wiederum in Ulm. Hier scheint der eher fürs Organisatorische begabte Georg Lindenmaier am richtigen Platz. Doch als am 1. August 1914 der Erste Weltkrieg ausbricht, wird er als Reserveunteroffizier umgehend aktiviert. Den gesamten Krieg verbringt er als Frontsoldat, zuletzt im Range eines Offiziersstellvertreters. Schon im September 1914 erhält er das Eiserne Kreuz II. Klasse. Noch während des Krieges, am 26. Mai 1917, heiratet Georg Lindenmaier Maria Brückle, die 1894 geborene Tochter eines Portiers aus Ulm. Sie hat nach der Schule eine Lehre als Verkäuferin absolviert und ist 1917 Lageristin in einem Textilhaus.

Nach Kriegsende ist Georg Lindenmaier zunächst wieder als Prokurist und Buchhalter beim Fuhrunternehmen »Noerpel« tätig, wo er am 1. Januar 1922 »Generalvollmacht« erhält. Doch schon kurz darauf scheidet er auf eigenen Wunsch wieder aus; offenbar ist selbst mit dieser verantwortungsvollen Stellung sein Ehrgeiz nicht befriedigt. Und er wechselt sogar das Metier, als er in die »Metall- und Eisengroßhandlung Wolf Strauß« in Ulm eintritt, die den beiden jüdischen Unternehmern Louis Strauß und Max Sternweiler gehört. Georg Lindenmaier bewährt sich dort sehr, 1925 übertragen ihm die Inhaber die Geschäftsleitung der neu gegründeten »Ulmer Schraubenfabrik Fervor«. Vom Buchhalter und Finanzmann wird Georg Lindenmaier also zum Leiter eines metallverarbeitenden Betriebes. Und das mit Erfolg: inmitten der allgemeinen Wirtschaftskrise entwickelt er die Neugründung binnen kurzem zu einem florierenden Unternehmen. »Seinem Arbeits-Drange haben wir es mitzuverdanken, daß die Ulmer Schraubenfabrik aus kleinen Anfängen heraus zu einem respektablen Unternehmen herangewachsen ist«, wird später Max Sternweiler in sein Zeugnis schreiben.

Während dieser Aufbauarbeit entwickelt sich der kaufmännische Angestellte Georg Lindenmaier zu einem selbständig agierenden Betriebsleiter. Dabei erwirbt er umfassende Kenntnisse in der feinmechanischen Fertigung, deren Erzeugnisse jetzt in gewaltigen Mengen bei der Produktion moderner Industriegüter gebraucht werden: Autos, Werkzeugmaschinen, elektrische Geräte, deren Funktionieren von der Qualität hochpräziser Teile abhängt. Die Branche hat Zukunft – und so ist es nur allzu verständlich, dass Georg Lindenmaier, immerhin schon 44 Jahre alt, allmählich Pläne macht, mit einem eigenen Unternehmen an dieser Entwicklung teilzunehmen. Es bedarf allerdings erst einer Missstimmung in den Beziehungen zu seinem Chef Max Sternweiler, damit er den Entschluss trifft, sich selbständig zu machen. Sternweiler hat offenbar einen neuen Favoriten gefunden. Es kommt zu Spannungen; darauf verlässt Georg Lindenmaier im Frühjahr 1933 die »Fervor«, um selbst Unternehmer zu werden.

Sein Gang in die Selbständigkeit scheint allerdings ein Seilakt ohne Netz zu sein: Georg Lindenmaier besitzt keinerlei nennenswertes Vermögen, die allgemeine wirtschaftliche Situation ist vier Jahre nach Ausbruch der Weltwirtschaftskrise immer noch schlecht – und die politischen Verhältnisse sind kurz nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten verworren und angespannt. Doch trotz alldem findet Georg Lindenmaier ausreichend Starthilfe. In Ulm und Umgebung bekannt als erfolgreicher und zuverlässiger Geschäftsführer, erhält er ohne eigentliche Deckung, nur im Vertrauen auf seine unternehmerischen Fähigkeiten, enorm hohe Lieferantenkredite von der Firma »Wieland Werke AG« in Ulm, zu deren Leiter Karl Eychmüller er in einem besonderen Vertrauensverhältnis steht. Am 1. Juli 1933 gründet er mit zwei Kommanditisten die »Lico«, die »Lindenmaier & Co. Präzisionsteile aus Messing und Stahl«.

Die ersten Anfänge der Firma werden gerne etwas romantisch beschrieben. Tatsächlich waren sie wohl eher bescheiden und vor allem ungeheuer mühsam. Da kein Geld zum Ankauf oder Bau moderner Fertigungshallen in Ulm vorhanden ist, soll die Firma draußen auf dem Land entstehen. Günstig zu erwerben ist gerade das ehemalige Anwesen der »Kimmelmannschen Rollgerstenfabrik«, gelegen in Untersulmetingen, einem kleinen Ort bei Laupheim, etwa 20 Kilometer von Ulm entfernt. Die überwiegend aus dem 19. Jahrhundert stammenden Gebäude, in denen zuletzt eine chemische Fabrik produziert hatte, liegen unmittelbar an der Riß; seit einem Brand im Jahre 1902 sind sie arg verwahrlost, seit über zehn Jahren stehen sie leer.

Allerdings hat der Ort Geschichte und, besonders wichtig: Energie. Seit der Mitte des 16. Jahrhunderts ist hier der Betrieb einer Wassermühle nachgewiesen. Und jetzt soll die Wasserkraft wieder aktiviert werden. Tatsächlich ist um 1930 die hauseigene Stromerzeugung noch immer der Garant einer rentablen feinmechanischen Produktion. Dazu wird eine neue Turbine installiert, deren Wasserversorgung über ein Wehr und einen Ablaufgraben parallel zur Riß reguliert wird.

Im April 1933 beginnen die Vorbereitungen, und am 1. Juli nehmen zwölf Mitarbeiter die Produktion auf. Georg Lindenmaier selbst ist in dieser Zeit bis zu 16 Stunden täglich, die Sonntage inbegriffen, in der Firma, wo er auch mit seiner Familie wohnt. Ende des Jahres 1933 sind es dann schon 45 Mitarbeiter, die um eine mit gerollten Metallspänen geschmückte Tanne in einer Laupheimer Gaststätte die erste Betriebsweihnacht feiern. Zwei Jahre später beschäftigt das Unternehmen 120 Menschen. Dabei gibt es für Georg Lindenmaier und seine Kompagnons eine Vielzahl von Problemen zu lösen, die man heute als logistische bezeichnen würde. Es sind die Probleme, die sich ergeben, wenn man mitten in einer ländlichen Gegend eine moderne, technisch anspruchsvolle Produktion etablieren will: Etliche Mitarbeiter, besonders die qualifizierten Facharbeiter, kommen von weit her zur Arbeit. Und die Produkte der »Lico« gehen, vermittelt durch eine rasch wachsende Verkaufsorganisation, noch viel weiter hinaus ins Land: zur »AEG« in Berlin, zu »Triumph« in Nürnberg, zu verschiedenen »Bosch«-Werken und zu »BMW«.

1936 ist die Firma zum ersten Mal auf der Leipziger Messe vertreten, wo sie einen der wichtigsten Kunden gewinnt, die Firma »Braun«. Und die Erfolgskurve führt steil nach oben. Gegen Ende der dreißiger Jahre reichen die Produktionskräfte nicht mehr aus, um die eingehenden Aufträge zu bewältigen, worauf Georg Lindenmaier in einer ehemaligen Käserei in Biberach ein Zweigwerk errichtet. Zunehmend werden jetzt neben Messingteilen auch solche aus Stahl gefertigt, was Schritt für Schritt neue, aufwändigere Techniken erfordert.

Von den Nationalsozialisten, deren zweifelhafte Erfolgsgeschichte damals beinahe genauso alt ist wie die der »Lindenmaier & Co.«, wird das Unternehmen 1937 zum »Musterbetrieb« erklärt. Und das geschieht nicht aus Gefälligkeit: die neu gebauten Einrichtungen für die Belegschaft sind vorbildlich, das Unternehmen fördert den Werkssport – zumal die Betriebs-Fußballmannschaft; immerhin ist Georg Lindenmaier selbst vor etlichen Jahren einmal Mitbegründer eines Fußballclubs in Ulm gewesen. Außerdem gibt es einen Werkschor, eine Theatergruppe und natürlich die übliche Werkschar.

Ich räuspere mich. Es ist mir unangenehm, ausgerechnet mit einer solchen Frage zum ersten Mal unterbrechen zu müssen. Aber gefragt werden muss es schon: War Georg Lindenmaier ein überzeugter, war er ein aktiver Nationalsozialist?

Lindenmaier zuckt die Achseln. Er wisse das nicht genau zu sagen. Doch was er so gehört habe, das lasse eigentlich nicht darauf schließen. In der Partei, ja, da sei er wohl gewesen – aber wer war das nicht? Im Grunde sei er ein eher unpolitischer Mensch gewesen, der Georg Lindenmaier, so habe es jedenfalls immer geheißen. Ein angesehener Mann in Untersulmetingen und Umgebung, wegen seiner humanitären Einstellung und seines sozialen Engagements. Er habe sich viel um die Belange des Dorfes gekümmert.

»Es gibt da so eine Geschichte«, sagt Lindenmaier. Als ein katholischer Priester seine Primiz feierte, da habe ausgerechnet Georg Lindenmaier, der einzige evangelische Christ im ganzen Ort, die Feier ausgerichtet. Nein, ein richtiger Nazi sei er sicher nicht gewesen!

»So«, sage ich. Und frage nicht weiter nach.

»Können wir wieder?«, sagt Lindenmaier.

Ich kontrolliere das Band. Es läuft. Sicher können wir.

Im September 1939 beginnt der Krieg. Und als er im Mai 1945 zu Ende geht, lässt er die Firma »Lindenmaier & Co.« schwer beschädigt zurück. Zwar können zunächst unter Mithilfe amerikanischer Truppen Plünderungen verhindert werden, doch später wird ein Teil der Präzisionsmaschinen demontiert und nach Frankreich gebracht. Außerdem fehlt es an Facharbeitern, der Standard der Produkte ist nicht mehr zu halten. Schließlich trifft es den Firmengründer und Musterunternehmer Georg Lindenmaier auch ganz persönlich. Am 29. Juni 1945, am Feiertag »Peter und Paul«, werden morgens um 5 Uhr alle männlichen Einwohner des Ortes in die Gaststätte »König« bestellt und einzeln nach ihrer Teilnahme am nationalsozialistischen Terror-Regime befragt. Als politisch belastet werden nach diesen Befragungen drei Männer eingestuft, darunter Georg Lindenmaier und sein Schwager Hans Edelmann. Noch am selben Tag fährt man sie in ein Internierungslager nach Ludwigsburg. Und erst 28 Monate später, im Herbst 1947, werden sie von dort zurückkehren, körperlich angegriffen und psychisch schwer mitgenommen.

Doch auch ohne ihren Chef versucht die Firma einstweilen weiterzuarbeiten. Die verbliebenen Mitarbeiter beginnen unter der Leitung eines Treuhänders bereits im August 1945 mit der Produktion von allerlei Dingen, an denen im näheren Umkreis Bedarf besteht: Schraubenziehersätze, Rasierapparate, Feuerzeuge und Stollen für Hufeisen. An eine Produktion in Qualität und Ausmaß der Vorkriegs- und Kriegszeit ist zwar einstweilen nicht zu denken, da nicht nur die Maschinen und die Fachkräfte fehlen, sondern auch alle Vertriebswege zusammengebrochen sind. Doch bald ist, eher durch einen Zufall, wenigstens ein Produkt ausgemacht, für das es wieder einen großen und lebendigen Markt gibt: es sind Lang- und Schwingschiffchen für Nähmaschinen. Deren bislang einziger Produzent sitzt nämlich in Dresden und ist daher für westliche Kunden nicht zu erreichen. Ausgerechnet jetzt, wo so viel genäht werden muss. Tausende von Wehrmachts-Uniformen warten doch sehnlichst darauf, zivilisiert zu werden.

Die Produktion der Schiffchen bringt aber nicht nur materiellen Gewinn, durch den Austausch mit der Nähmaschinen-Industrie beginnt auch wieder ganz zaghaft die Entwicklungsarbeit im Betrieb, als deren Ergebnis unter anderem eine moderne Schleiferei aufgebaut und neue Prüfungsmethoden und Messeinrichtungen installiert werden.

Nach seiner Rückkehr aus dem Internierungslager übernimmt Georg Lindenmaier, mittlerweile fast 60 Jahre alt, wieder die Leitung des Unternehmens; nach der Trennung von seinen Kommanditisten ist er jetzt der alleinige Inhaber. Und wie so viele Männer, die dem Krieg und seinen Folgen gerade noch entkommen sind, arbeitet er von nun an unermüdlich an jenem Wiederaufbau der westdeutschen Wirtschaft, den man fast umgehend ein »Wunder« nennen wird. Die »Lico« stellt bald wieder Präzisions-Dreh- und -Frästeile her, deren Qualität nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa führend ist. Abnehmer sind die verschiedensten Hersteller, doch zunehmend wird in Laupheim für die Automobilindustrie produziert. Bis zur Mitte der sechziger Jahre wächst die Belegschaft des Unternehmens auf etwa 1000 Mitarbeiter. Die Umsätze steigen stetig und erreichen Mitte der fünfziger Jahre die 7-Millionen-Grenze. 1956 wird die »Lindenmaier Präzision GmbH« als Eigentümerin der Produktion und des Vertriebs gegründet, während die Grundstücke und Gebäude Eigentum der Firma »Lindenmaier & Co.« bleiben.

Und endlich, 1958, elf Jahre nach seiner Entlassung aus der Internierung, findet der Unternehmer und Selfmademan Georg Lindenmaier auch ganz persönlich wieder die uneingeschränkte Anerkennung der Gesellschaft. In Blaubeuren wird dem 69-jährigen als Würdigung seiner Leistungen in der westdeutschen Wirtschaft das Bundesverdienstkreuz Erster Klasse verliehen.

Noch zu Beginn der sechziger Jahre sind die Zukunftsaussichten des Unternehmens sehr gut. Es hat mittlerweile ein zweites Standbein bekommen, denn angeregt durch innerbetriebliche Entwicklungen werden jetzt so genannte Sondermaschinen gebaut. Das sind zunächst relativ einfache Einrichtungen, die aus den praktischen Erfordernissen der täglichen Arbeit entstehen, zumeist Rundtaktmaschinen, in denen die verschiedenen Bearbeitungsschritte an einem Werkstück (Bohren, Fräsen, Drehen etc.) zusammengefasst sind. Doch allmählich werden diese Maschinen immer komplexer und aufwändiger; und als deutlich wird, dass ähnliche Anlagen kaum im Handel sind, kommt es zu dem Entschluss, gezielt auf eine Fertigung für den Markt hinzuarbeiten. Georg Lindenmaier ist dabei nicht unbedingt der Initiator dieser Entwicklung, doch immerhin unterstützt er die Initiative seiner Mitarbeiter. Den Marktgang der Sondermaschinen erlebt er allerdings nicht mehr, 76-jährig stirbt er am 14. Oktober 1965.

Nachfolger Georg Lindenmaiers in der Geschäftsleitung wird sein Schwager Hans Edelmann, damals 55 Jahre alt. Seine wichtigsten Mitarbeiter sind Kurt Walter als Prokurist in der kaufmännischen Leitung, der technische Leiter Robert Blöchle, der den Maschinenbau initiiert hatte, Gebhard Geiger als Leiter des Zweigwerks Biberach und Otto Schwarzenbach als Betriebsleiter in Laupheim. Alle sind sie erfahrene Männer – und dennoch wird sich bald zeigen, dass sie ein schweres, vielleicht sogar zu schweres Erbe haben antreten müssen.

Denn inzwischen hat sich die wirtschaftliche wie die gesellschaftliche Situation entscheidend verändert. Jahrelang gab es für die »Lindenmaier Präzision« immer nur das eine, freilich gern gesehene Problem: Wie bewältigen wir die in immer größeren Mengen anfallende Arbeit? Seit Kriegsende war es 20 Jahre lang mit den Umsätzen und Gewinnen nur immer steil bergauf gegangen. Die Dynamik des Aufbaus bestimmte die Abläufe und Entscheidungen. Doch nun zeichnet sich ab, dass Struktur und Mentalität des Unternehmens den Anforderungen einer Epoche nach dem »Wirtschaftswunder« nicht gerecht werden. Etliche von den Problemen, die sich jetzt einstellen, werden auf viele Jahre die Entwicklung der »Lindenmaier Präzision« prägen; vielleicht kann man sogar sagen: sie werden ihr Schicksal bestimmen.

Da ist zunächst das Erbe der raschen Expansion, die aufwändige Teilung der Produktion in zwei Standorte. Im Hauptwerk Untersulmetingen wird die Grundfertigung vorgenommen, die so genannte Automatenfertigung, im Zweigwerk Biberach erfahren die Teile ihre Endbehandlung, das Schleifen und Honen. Wie in Laupheim gibt es auch in Biberach, wenngleich in viel geringerem Umfange und mit bescheidenerer Technologie, einen eigenen Maschinenbau von Säge-Fräs-Automaten und Spezial-Schleifmaschinen. Diese Zweiteilung der Fertigung aber zieht immer höhere Kosten nach sich, weil praktisch alle übergeordneten Positionen doppelt existieren: Arbeitsvorbereitung, Einkauf und Verwaltung. Selbst zwei Küchen und zwei Kantinen müssen unterhalten werden.

Darüber hinaus gerät die »Lindenmaier Präzision« durch allgemeine wirtschaftliche wie soziale Entwicklungen dieser Jahre unter Druck. Die erste Rezession von 1966/67 führt zu Einbußen im Umsatz, der Preiskampf der Anbieter ähnlicher Leistungen wird erbitterter. Allmählich erweist sich, dass der Betrieb mittlerweile nur noch unterdurchschnittlich ausgestattet ist. Anderswo in vergleichbaren Unternehmen ist bereits in modernere Techniken investiert worden, ist es auch zu radikalen Neuorganisationen der Arbeitsstrukturen gekommen. Der »Lindenmaier Präzision« sind dagegen ihre Geschichte und ihr Ursprung aus bescheidenen Anfängen noch deutlich anzusehen. Um die alte Mühle herum sind nach und nach die vielen verschiedenen Hallen und Fertigungsstraßen gewachsen – manchmal etwas chaotisch, Improvisationen sind weiterhin an der Tagesordnung, und die kosten Zeit und Geld.

Dazu passt, dass die Pro-Kopf-Umsätze traditionsgemäß immer sehr gering waren und es auch geblieben sind. Georg Lindenmaier hatte auf das geschulte Personal gesetzt und auf den Aufwand in der Fertigung, um damit eine besondere Qualität herstellen und so eine unangefochtene Position am Markt sichern zu können. Lange Zeit hat man mit diesem Verfahren gegen die Konkurrenten bestehen und gut verdienen können, aber jetzt, da anderswo viel stärker kostenorientiert geplant wird, macht sich der Mangel an vorausschauender Unternehmenspolitik auch in den Umsätzen bemerkbar.

Schließlich verändert sich in den Jahren nach dem Tod des alten Patrons das Verhältnis zwischen Betriebsführung und Belegschaft. Der Einfluss der Gewerkschaften nimmt zu; und auf deren Betreiben kommt es bald zum Übergang von der seit jeher praktizierten Doppelschicht zur Einzelschicht. Der Grund für eine solche Forderung liegt auf der Hand: es ist die starke regionale und soziale Bindung der Belegschaft. Viele Mitarbeiter sind in Vereinen organisiert, etliche betreiben eine Nebenerwerbs-Landwirtschaft – und solche Interessen sind nun einmal schwer mit dem dauernden Wechsel von Tag- und Nachtschichten zu vereinbaren.

Die Reaktion des Unternehmens auf den Übergang zur Einzelschicht beweist dann endlich mit großer Deutlichkeit, wie sehr man bei der »Lindenmaier Präzision« noch in alten Kategorien denkt. Statt unter dem Druck dieses Strukturwandels über eine komplette Neuorganisation der Fertigung nachzudenken, kauft die Geschäftsführung auf einen Schlag in ganz Deutschland Dutzende gebrauchter, ja zum Teil bereits ausgemusterter Maschinen und lässt sie in Laupheim aufstellen. Die Reduktion der Produktionszeit soll durch ein Mehr an Produktionsmitteln kompensiert werden. Die Begründung für diesen Schritt verrät dabei viel von dem ausgesprochen honorigen, aber längst antiquierten Denken der alten Metaller: Die Maschinen, so heißt es nämlich damals, würden ja mit der Zeit immer besser. Die Verschleißteile ließen sich austauschen, aber der Gusskörper gewinne nur an Festigkeit. – Dabei ist ein Großteil der zusammengekauften Anlagen längst durch völlig neue Entwicklungen zu antiquiertem Material geworden; es ist unmöglich, damit in die Konkurrenz zu treten!

Und so geht es weiter. Der erste Fehler hat einen zweiten zur Folge. Denn nun müssen neue Mitarbeiter eingestellt werden, insgesamt weit über 100, um die entgangene Kapazität der Nacht am Tage aufzufangen und in einer Schicht dieselbe Leistung wie in zweien zu erreichen. Dramatisch sinkt daher noch einmal der Pro-Kopf-Umsatz, die bisherigen Preise sind kaum noch zu halten, außerdem gerät die innerbetriebliche Organisation unter gewaltigen Druck.

Für all dies trägt nach Maßgabe der Unternehmenshierarchie der alleinige Geschäftsführer Hans Edelmann die volle Verantwortung. Aber kann man ihm auch die ganze Schuld an diesen Fehlern zuschreiben? Wohl kaum. Edelmann ist durch und durch Kaufmann, seine Stärken liegen insbesondere im Vertrieb. Dabei kommt ihm seine Natur zugute; er ist kontaktfreudig und sympathisch, durch seine gewinnende Art kann er Menschen rasch für sich einnehmen. Walter Lindenmaier hat ihn in dieser Beziehung immer als ein Vorbild betrachtet. Doch die Technik ist nicht sein Metier. Er muss sich auf andere verlassen: den Kauf der gebrauchten Maschinen hatte der technische Leiter betrieben. Außerdem ist Hans Edelmann geprägt durch die langen Jahre unter seinem Schwager Georg Lindenmaier. Dem strengen Chef und damit zugleich dem Oberhaupt der Familie absolut loyal ergeben, hat er sich oft genug in Duldsamkeit üben müssen. Er hat Rücksichten nehmen, er hat zurückstehen müssen. Die althergebrachten Methoden der Geschäftsführung sind ihm zu unantastbaren Glaubenssätzen geworden. Als er schließlich die Regentschaft im Familienunternehmen übernimmt, ein eher ungeliebtes Amt, ist sein ganzes Denken von dem Ziel, mehr noch: von der Verpflichtung bestimmt, das Erbe seines Schwagers in dessen Geist und Absicht zu bewahren. Er vermeidet jedes Risiko, um den Betrieb einmal unbeschadet dem Erben übergeben zu können.

Ein ehrbares Ansinnen, ohne Zweifel. Doch Edelmann bewegt sich dabei in allzu traditionellen Grenzen. Selbst schon zu alt, um ein Umdenken anregen zu können, fehlt ihm leider auch der Antrieb, einen Generationswechsel im Unternehmen herbeizuführen. Statt in die Zukunft zu denken und mit jungen Kräften Anschluss ans zeitgemäße Management zu finden, igelt er sich, da die Zeiten schlechter werden, mit dem Stamm der alten Führungsleute ein.

Ein Beispiel für diese Haltung ist die Entscheidung, den Holzbau einstellen zu lassen. Der war nicht zuletzt begonnen worden, weil Georg Lindenmaier einem Mitinsassen im Internierungslager, der ihn dort als Koch mit Extraportionen versorgt hatte, eine Anstellung besorgen wollte. Der Koch aber war eigentlich Schreiner, und so kam es zu einer Nebenabteilung mit 50 bis 60 Mitarbeitern, die zwar defizitär arbeitete, aber in den Aufbaujahren keineswegs ohne Perspektive war. Vermutlich hätte man sie zu einer größeren Fabrik für Fenster und Türen entwickeln und der »Lindenmaier Präzision« so ein weiteres Standbein schaffen können. Aber schließlich heißt es: »Das ist nichts für uns. Wir sind Metall-Leute.« Die Produktion wird eingestellt. An Expansion will man in Laupheim nicht gerne denken, an Wandlungen erst recht nicht.

»So weit vielleicht«, sagt Lindenmaier. »Was meinen Sie, Herr Walter? Ob das so reicht? Bis ich dann komme?«

Und wieder nickt der Herr Walter. Diesmal mit geschlossenen Augen.

Kronprinz und Königsmörder

Der Recorder ist die ganze Zeit gelaufen ohne sich abzustellen. Ob er auch aufzeichnet, so, dass man später alles versteht, weiß ich allerdings nicht. Und will es jetzt auch nicht nachprüfen. Ich bin ja froh, dass die Herren Lindenmaier und Walter mittlerweile nicht mehr so sehr auf den kleinen Kasten achten. Leider muss gleich das Band zu Ende sein. Ich stoppe das Gerät, spule den Rest vor und drehe rasch die Kassette um.

»Gut«, sage ich dabei. »Bis dahin also. Und jetzt kommen wir zu Ihnen?«

»Ja«, sagt Lindenmaier. »Jetzt kommt es endlich zu mir.«

Ich rechne kurz. »Beim Tod von Georg Lindenmaier waren Sie –«

»Einundzwanzig.«

Also gerade das Studium begonnen, vermute ich.

Lindenmaier nickt; das stimmt.

»Damit ich jetzt nichts falsch verstehe«, sage ich. »Georg Lindenmaier«, ich zeige hinüber zu dem Foto, »der war nicht ihr Vater – oder?«

»Nein! – Mein Großvater! Mein Großvater war das.« Lindenmaier hebt eine Hand. »Mein Vater ist im Krieg gefallen.«

In meinem Notizbuch unterstreiche ich das Wort ›Vater‹. Ein paar Sekunden lang sagt niemand etwas. »Ach so«, sage ich laut und schaue zum Recorder – ja, das Band bewegt sich wieder. Also erst einmal weiter.

Georg Lindenmaier, der Patron, hatte natürlich dafür gesorgt, dass in der Firma auch nach seinem Tod weiter in seinem Sinne verfahren werde. Er hatte seine unmittelbaren Nachfolger in der Geschäftsleitung bestimmt; außerdem hatte er genaueste Angaben darüber hinterlassen, wie er die Vermögens- und die Regentschaftsverhältnisse in der ferneren Zukunft gestaltet wissen will. Laut einem ausführlichen, aber ganz eindeutig abgefassten Testament soll Walter Lindenmaier, sein einziger Enkel, das Familienunternehmen weiterführen. Er ist als alleiniger Erbe eingesetzt; nur hat Lindenmaier senior an die Übernahme der Firma zwei Bedingungen geknüpft, die verhindern sollen, dass sein Lebenswerk von einem allzu jungen und unerfahrenen Kronprinzen regiert wird: Wenn nämlich Walter Lindenmaier schon mit 28 Jahren die Firma übernehmen will, muss er zu diesem Zeitpunkt ein abgeschlossenes Studium nachweisen und – muss er einen männlichen Nachkommen haben! Ist eine der Bedingungen nicht erfüllt, dann fällt ihm das Erbe erst mit 32 zu.

Aus dem Testament spricht also ganz deutlich der Wunsch nach einem Fortbestand der Firma als Familienunternehmen. Tatsächlich erfüllt der Enkel Walter Lindenmaier rechtzeitig die Bedingungen zum Antritt des Erbes. Zu Beginn der siebziger Jahre, noch vor dem Abschluss seines Studiums der Betriebswirtschaftslehre, tritt er quasi inoffiziell und noch ohne besonderen Geschäftsbereich in das Unternehmen ein. 1971, im Jahr seiner Heirat, verbringt er mit seiner Frau Alexandra eine längere Zeit in den USA, wo er bei der »Chase Manhattan Bank« einen Kurs in internationalem Bankenwesen belegt und dabei geschäftliche Kontakte zu knüpfen sucht. Nach seiner Rückkehr aus Amerika assistiert der jetzt 27 Jahre alte Alleinerbe seinem Großonkel Hans Edelmann in der Geschäftsführung; es beginnt, was man heute ›learning on the job‹ nennen würde. Doch bei alldem bleibt er, der junge Herr, eher im Hintergrund – bis etwas passiert, das aus dem Kronprinzen Hals über Kopf einen Königsmörder wider Willen macht.

Im März des Jahres 1973 sitzt Walter Lindenmaier bei einer der regelmäßigen Besprechungen der Geschäftsleitung in Hans Edelmanns Büro, da bittet Franz Birk, der Leiter des Rechnungswesens, telefonisch um ein Gespräch. Birk tritt ein, sichtlich nervös, in der Hand eines der großen A3-Blätter, auf denen er seine vorläufigen Bilanzen entwirft, die Bleistiftbilanzen, wie man sie im Betrieb nennt. Ohne ein weiteres Wort legt er das Blatt vor Edelmann hin – der sieht es an und sagt kein Wort. Dann wird er ganz weiß im Gesicht. Er schiebt das Blatt herüber: etwa 30 Millionen Umsatz im Jahr 1972 und ein Verlust von, vorläufig geschätzt, zwei bis drei Millionen Mark! Für damalige Verhältnisse ist das eine Katastrophe.

Ein paar Minuten lang sitzt Edelmann nur schweigend da. Dann sagt er: »Das kann nicht sein. Ich arbeite zu Grenzkosten.«

Und er wiederholt es immer wieder. »Das kann nicht sein. Ich arbeite zu Grenzkosten. Null für Null. Wir müssen Null für Null arbeiten.«

In den nun folgenden Gesprächen schält sich ziemlich rasch der Grund für die hohen Verluste heraus. Offenbar ist es zu einem fatalen Missverständnis in der Geschäftsführung gekommen. Hans Edelmann war in all den Jahren seiner Geschäftsführung davon ausgegangen, dass die sogenannten ›Grenzkosten‹ identisch seien mit den tatsächlichen Produktionskosten; tatsächlich aber gehen darüber hinaus auch die Kosten für Verwaltung und vieles andere zusätzlich zu Lasten des Betriebs. Edelmann, der Kaufmann alter Schule, hatte sich in seinen eigenen Überlegungen an älteren Kalkulationsrichtlinien orientiert, an Leitsätzen, die noch aus der Zeit des Dritten Reiches stammten. Doch die »Lindenmaier Präzision« war bereits zu einer modernen Kalkulationsform übergegangen, in der auf Basis von Maschinenstunden gerechnet wurde. Dabei waren Edelmanns Mitarbeiter fälschlich davon ausgegangen, dass er sich in dieser Art der Kalkulation auskenne. Das heißt, alle hatten sich ohne weitere Nachfrage darauf verlassen, dass der Chef genau wisse, wo die Kostengrenze liegt, bis zu der er die Preise der »Lindenmaier«-Produkte gestalten kann und hinter der es keinerlei Spielraum mehr gibt.

Aber das stellt sich nun als Irrtum heraus. In den schwierigen Zeiten nach der ersten großen Rezession in der bundesdeutschen Wirtschaft hatte Edelmann vielmehr jeden eben noch erreichbaren Auftrag hereingeholt, angetrieben durch die Hoffnung, man werde, wenn man nur im Geschäft bleibe, früher oder später auch wieder Gewinne machen. Dabei hatte er schließlich die Leistungen der Firma irrtümlich zu Preisen angeboten, die nicht nur keinen besonderen Gewinn mehr brachten, sondern deutlich unter den Kosten lagen. Mit dem Resultat, dass das Unternehmen zwar auf Hochtouren produziert, dabei aber nichts als Verluste gemacht hatte. Als schließlich genau nachgerechnet wird, sind es 2,2 Millionen Mark – und die können für ein Unternehmen dieser Größe das Aus bedeuten!