Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

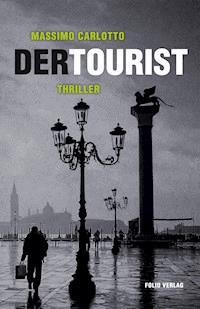

- Herausgeber: Folio Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Ein Serienkiller geht um, hinterlässt keine Spuren, lässt kein Muster erkennen – bis zum Showdown in Venedig. Er ist der perfekte Serienmörder, frei von Empathie und Reue, ein Meister der Tarnung, der seine Opfer zufällig auswählt und nie zweimal am selben Ort zuschlägt, daher sein Name: der Tourist. Doch selbst der kaltblütigste Killer begeht Fehler – ausgerechnet in Venedig. Die verwinkelten Gassen und Kanäle werden ihm zur Falle, als er einer dubiosen Bande in die Quere kommt, die ihn als tödliche Waffe benutzen will. Auch der ehemalige Leiter der Mordkommission, Pietro Sambo, hat einen Fehler gemacht – gebrochen lebt er am Rande der Gesellschaft. Unverhofft bietet sich ihm eine letzte Chance. Carlotto treibt sein Spiel mit den Genres bis an die Grenzen. Sein Thriller bietet keine erzählerischen Gewissheiten mehr, außer jener, das Adrenalin hochzujagen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

MASSIMO CARLOTTO

DERTOURIST

THRILLER

Aus dem Italienischen vonMonika Lustig und Cathrine Hornung

Foto © Daniela Zedda

DER AUTOR

Massimo Carlotto, geboren in Padua 1956, ist einer der bekanntesten italienischen Krimiautoren.

Neben zahlreichen Büchern mit der beliebten Figur des „Alligators“ hat er eine Vielzahl weiterer geschrieben.

Seine Romane sind in viele Sprachen übersetzt und erfolgreich verfilmt worden.

Der Zufall ist der einzige legitime Herrscher des Universums.

Honoré de Balzac

Inhalt

Prolog

Eins

Zwei

Drei

Vier

Fünf

Sechs

Sieben

Acht

Neun

Zehn

Elf

Zwölf

Dreizehn

Vierzehn

Fünfzehn

Sechzehn

Siebzehn

Achtzehn

Neunzehn

Zwanzig

Epilog

Glossar

Prolog

Venedig. Bahnhof Santa Lucia.

Es war das lässig-arrogante Geräusch der Absätze, das seine Aufmerksamkeit auf die Frau lenkte. Abrupt drehte er sich um und sah, wie sie sich einen Weg durch die dichte Schar von Reisenden bahnte, die gerade aus dem Schnellzug aus Neapel gestiegen waren. Dem Mann blieb genug Zeit, um den Blick auf die Knopfleiste ihres Frühjahrsmantels zu heften, der sich bei jedem Schritt öffnete, und flüchtig die geraden, wohlgeformten Beine in Augenschein zu nehmen, die dank des kurzen Kleides bestens zur Geltung kamen.

Als die Unbekannte auf seiner Höhe war, schaute er ihr direkt ins Gesicht, das er als nicht besonders attraktiv, doch zumindest als interessant beurteilte. Dann senkten sich seine Augen auf die Handtasche. Es war eine edle, hinreißende Legend aus gehämmertem Kalbsleder, ein teures Stück von Alexander McQueen, und sie gab den Ausschlag, ihr zu folgen. In der Menschenmenge, die sich auf das Vaporetto mit Ziel Fondamente Nuove schob, streiften sie sich kurz, und unauffällig reckte er den Hals, um ihr Parfum zu erschnuppern. Harzig, betörend, sinnlich. Er erkannte es sofort und war sich sicher – das war ein Wink des Schicksals. Nach vier Tagen des Wartens und unnützer Nachstellungen hatte er möglicherweise die Beute aufgespürt, die diesen Urlaub unvergesslich machen würde.

Für seine Jagdgänge hatte er die Abendstunden gewählt, wenn die Venezianer, die auf der Terraferma arbeiteten, den Heimweg antraten. Eine Masse müder und zerstreuter Personen, einzig und allein von dem Wunsch beseelt, in die Hausschuhe zu schlüpfen und es sich nach einem guten Abendessen vor dem Fernseher auf dem Sofa bequem zu machen. Angestellte und Beamte jeder Couleur, Freiberufler, Schüler und Studenten drängten sich zwischen den Ausländern, die die Boote überfüllten. Bei jedem Halt stiegen sie in Grüppchen aus und verloren sich eiligen Schrittes auf den stillen, schwach beleuchteten Plätzen und in den gepflasterten Gassen.

Die anderen Frauen, denen er gefolgt war, hatten sich letztendlich als Enttäuschung erwiesen. Unterwegs hatten sie sich mit Freundinnen oder dem Verlobten getroffen oder hatten, am Haustor angelangt, auf den Klingelknopf gedrückt – ein untrügliches Zeichen für die Anwesenheit anderer Personen im Haus. Nicht eingerechnet die Frauen, denen er bis zum Eingang eines Hotels gefolgt war.

Die Auserwählte zog ihr Mobiltelefon aus der Tasche, um einen Anruf entgegenzunehmen. An der laut und deutlich gesprochenen Begrüßung, die dann in ein unverständliches Flüstern überging, erkannte er, dass die Frau Französisch sprach, eine Sprache, in der er nicht bewandert war. Er war überrascht und tadelte sich im Stillen, denn bis zu diesem Augenblick war er fest davon überzeugt gewesen, dass sie Italienerin war. Ihre Kleidung, ihr Haarschnitt hatten ihn hinters Licht geführt. Er hoffte inständig, dass es sich um eine Ortsansässige handelte. Schließlich gab es in Venedig eine große Schar von Ausländern, die sich dauerhaft in der Stadt niedergelassen hatten. Wenn alles nach Plan lief, würde er sie auf Englisch ansprechen, eine Sprache, die er wiederum so vollkommen beherrschte, dass man ihn für einen Briten halten konnte.

An der Haltestelle Ospedale stieg sie zusammen mit vielen anderen aus, und er richtete es so ein, dass er der Letzte war, und setzte dann seine Verfolgung fort, die dank des Geklappers der Absätze auf der Pietra d’Istria, dem istrischen Stein, aus dem ein Gutteil der Straßen Venedigs besteht, noch vereinfacht wurde.

Eilends durchquerte die Frau das gesamte Krankenhausareal, das zu dieser Stunde von Angehörigen auf Krankenbesuch bevölkert war, und nahm den Hauptausgang, der auf den Campo San Giovanni e Paolo mündete. Nur eine wirklich ortskundige Person konnte diese Abkürzung kennen, überlegte der Mann. Auf der Höhe von San Francesco della Vigna musste er beschleunigen, um sie nicht aus den Augen zu verlieren. Auf dem Campo Santa Giustina angelangt setzte die Auserwählte ihren Weg Richtung Salizada bis zur Calle del Morion fort und steuerte schließlich auf den Ramo al Ponte San Francesco zu. Er schätzte, dass sie keine zehn Meter mehr voneinander trennten: Hätte seine Beute sich jetzt umgedreht, wäre er aufgeflogen und somit gezwungen, auf Abstand zu gehen oder gar kehrtzumachen, aber er war fest überzeugt, dass das nicht geschehen würde. Die Französin hatte es offenbar nur eilig, nach Hause zu kommen. Auf der Calle del Cimitero verlangsamte sie plötzlich und bog dann in einen ummauerten Hof ab. Ein zufriedenes Grinsen machte sich auf seinem Gesicht breit.

Die Frau, die ihn auch wegen seiner dunklen Kleidung und seiner federnden Gummisohlen nicht bemerkt hatte, kramte ohne Hast in ihrer Handtasche nach dem Hausschlüssel und schloss die Tür zu einer ebenerdigen Wohnung auf.

Der Mann versicherte sich, dass keine Lichter brannten, und die Dunkelheit und die Gewissheit, dass die Frau allein war, erregten ihn derart, dass er jede Selbstbeherrschung verlor. Er kannte diesen Zustand sehr gut: Verstand und Selbsterhaltungstrieb waren wie ausgeschaltet, und er war der Macht des Zufalls, des Herrschers des Universums, ausgeliefert.

Rasch pirschte er sich an die Frau heran, bis er sie zu fassen kriegte, warf sie zu Boden und zog die Tür hinter sich zu.

„Rühr dich nicht und schrei nicht“, fuhr er sie an, während er an der Wand nach dem Lichtschalter tastete. Er war sich so sicher, die Situation unter Kontrolle zu haben, dass er überhaupt nicht mitbekam, wie die Frau sich erhob. In dem Moment, als er das Licht anschaltete, begann sie, ihn wortlos mit Fausthieben und Tritten zu traktieren.

Mindestens eine Rippe auf der rechten Seite musste gebrochen sein, und die Hoden taten höllisch weh. Er kippte zu Boden und hätte sich am liebsten zusammengerollt, um den stechenden Schmerz zu unterdrücken, doch ihm war klar, dass sie ihn in dieser Position überwältigen und somit dazu verdammen würde, nach peinlichen Prozessen, Untersuchungen durch qualifizierte Superhirne und viel Geschwafel von Journalisten und Schriftstellern den Rest seines Lebens in einem Hochsicherheitsgefängnis zu fristen. Das konnte er nicht zulassen.

Unter enormer Kraftanstrengung, die Sicht wie benebelt, rollte er zur Seite, weg von dem Wüten der Frau, und sah sich nach einem Gegenstand um, mit dem er sich verteidigen konnte.

Er hatte Glück. Trotz zweier fürchterlicher Tritte in die Nierengegend bekam der Mann einen Schirmständer aus Kupfer zu fassen und hieb ihn voller Verzweiflung wieder und wieder gegen die Beine der Frau. Endlich stürzte sie, und er war in der Lage, ihr den entscheidenden Schlag auf den Kopf zu verpassen.

Er verharrte und rang nach Luft, hielt aber die Behelfswaffe fest in den Händen, bereit zuzuschlagen, falls sie zu sich kommen sollte. Nach einigen Augenblicken gelang es ihm, sich trotz der Schmerzen aufzurichten. Die Französin lag reglos da, die Beine breit von sich gestreckt, das Kleid bis zum Schoß hochgerutscht. Sorgsam brachte er sie in eine weniger anzügliche Position und kontrollierte, ob sie noch am Leben war.

So hätte die Sache nicht laufen dürfen. Die Male zuvor war es ganz anders gewesen. Die Auserwählten hatten sich gut benommen und keinen Widerstand geleistet, im Gegenteil, vor Entsetzen hatten sie sich ihm unterworfen, und das gefiel ihm besonders gut. Sie hatten gewinselt, um Gnade gefleht, hatten alles getan, was er von ihnen verlangte, und unablässig an einen Rest von Menschlichkeit appelliert, die ihm in Wahrheit vollkommen abging. Die hier aber hatte mit einer solchen Heftigkeit und stummen Verbissenheit reagiert, dass ihn fröstelte.

Eigentlich wollte er ins Bad gehen, um sich das Gesicht zu waschen, aber das Ritual sah vor, dass sich alles unmittelbar hinter der Wohnungstür abspielte. Es war eine reine Vorsichtsmaßnahme: Je weniger Räume man betrat, desto weniger Spuren blieben zurück.

Er breitete ihre Arme aus und setzte sich rittlings auf sie, fixierte sie mit den Knien und wartete ab, bis sie das Bewusstsein wiedererlangte.

Erfreut stellte er fest, dass die Verletzung am Kopf nicht so schlimm war, und streichelte ihr mit den teuren Chirurgenhandschuhen aus Styrol-Butadien-Kautschuk, mit denen er mehr spürte als mit den herkömmlichen aus Latex, übers Gesicht.

Sie öffnete die Augen. Ihr erster Impuls war, sich zu befreien, also rammte sie ihm die Knie in den Rücken, aber ihr Angreifer begann, sie zu würgen. Hasserfüllt starrte sie ihn an, so als hätte sie gar keine Angst, als wäre sie immer und in jedem Moment bereit, um ihr Leben zu kämpfen. Sie versuchte alles, um die Lage zu ihren Gunsten zu wenden, und plötzlich flüsterte sie etwas. Ihm war, als wiederholte sie mehrfach ein und dasselbe Wort, vielleicht einen Namen.

Da wurde dem Mann bewusst, dass er seine Auserwählte fürchtete, ihr gegenüber eine gewisse Befangenheit verspürte, und im Gegensatz zu den anderen Malen hatte er es eilig, sie zu töten.

Nachdem er sicher sein konnte, dass sie nicht mehr atmete, erhob er sich und verpasste der Toten ein paar leichte Tritte. Nie zuvor hatte er so etwas getan, aber diese Frau hatte sich wirklich abscheulich verhalten. Aus seiner Jackentasche zog er einen Stoffbeutel und steckte die Handtasche sowie sämtliche Gegenstände aus den Manteltaschen der Toten hinein. Auch das Mobiltelefon, aber nicht ohne zuvor die SIM-Karte entnommen zu haben. Es wäre doch zu dumm gewesen, deswegen aufzufliegen.

Einige Sekunden starrte er noch missbilligend in die leblosen Augen des Opfers, dann ging er, schloss die Wohnungstür ab und entfernte sich eilig.

Ohne Schwierigkeiten erreichte der Mörder seinen Unterschlupf. Er fühlte sich in Sicherheit. Mit dem Schlussritual würde er sich nun höchstes Lustempfinden verschaffen: Es bestand darin, sämtliche Gegenstände aus der Tasche zu nehmen, sie in einer genauen Ordnung auf einem blütenweißen, duftenden Bettlaken auszubreiten und jeden einzelnen zu betrachten und zu berühren. Die wahre Ekstase bedeutete der Moment, in dem er sich dem Portemonnaie voll Zetteln und Fotografien widmete. Er war überzeugt, dass Frauen eine besondere Gabe besaßen, ihre gesamte Existenz im Inneren eines Geldbeutels zu versammeln.

Aber der Schmerz an den Rippen war jetzt so unerträglich geworden, dass er sein Vorhaben aufschob, um sich mit einer Eispackung und Schmerzmitteln Linderung zu verschaffen.

Er stopfte die Handtasche in den Schrank und streckte sich tief enttäuscht auf dem Bett aus.

Die Stiche und die schlechte Laune ließen ihn nicht zur Ruhe kommen. Er war frustriert, und mit dem Verstreichen der Stunden wuchs seine Neugier auf die hysterische Irre, die der Zufall ihm über den Weg geschickt hatte.

Er hätte die Hände in der Legend versenken können, aber er fürchtete, auf diese Weise alles zu ruinieren. Er hatte Angst, die Magie würde sich verflüchtigen. Früh am nächsten Morgen schaltete er das Radio ein, um die Regionalnachrichten zu hören, und dass kein Mord in Venedig gemeldet wurde, war der Beweis dafür, dass die Leiche noch immer nicht entdeckt worden war. Er war verärgert, und die Warterei zermürbte ihn. Er war nicht mehr Herr der Lage. Und so versuchte er, sich abzulenken, aber er tat nichts anderes, als zwischen einer Nachrichtensendung und der nächsten auf die Uhr zu schauen. Auch in der letzten Nachtausgabe gab es keinen Hinweis. Weder am nächsten Tag und schon gar nicht am darauffolgenden kam eine entsprechende Meldung.

Die anderen Male waren die Auserwählten innerhalb weniger Stunden entdeckt worden, und er war mit der Publicity, die seine Verbrechen erhielten, immer zufrieden gewesen. Die Vorstellung von der Leiche im Verwesungszustand ärgerte und quälte ihn jetzt. Das Ritual sah vor, dass die Spurensicherung die Leichen in dem Zustand und mit dem Gesichtsausdruck fotografierte, wie er sie zurückgelassen hatte, und nicht verunstaltet vom Bacillus putrificus und seinen schrecklichen Helfershelfern.

Er wartete den vierten Tag ab und überlegte, wie er sein Verbrechen dennoch öffentlich machen konnte. Anonyme Briefe und Telefonate kamen nicht in Frage, das würde nur bedeuten, den Ermittlern, die ihm seit Jahren auf den Fersen waren, wertvolle Indizien zuzuspielen. Nach reiflichen Überlegungen kam er zu dem Schluss, dass es nur eine Möglichkeit gab: Er musste in die Wohnung zurückgehen und die Tür offen stehen lassen, um die Nachbarn argwöhnisch zu machen. Der Verwesungsgestank würde sie schließlich dazu bringen, die Polizei zu rufen.

Es war die am wenigsten sichere, aber auch die erregendste Vorgehensweise. Der Mann war überzeugt, dass das Risiko, das er einging, wenn er den Schlüssel ins Schloss steckte, die Tür öffnete und einen Blick auf die Leiche warf, die Magie wieder heraufbeschwören würde, und zurück in seinem Unterschlupf könnte er endlich den Moment genießen, der ganz der Handtasche gehörte.

Am fünften Tag wurden die Schmerzen an den Rippen wieder schlimmer, weswegen er nichts unternahm, sondern den Tag im Bett zubrachte und fernsah, zugedröhnt mit Schmerzmitteln.

Am sechsten Tag fühlte er sich viel besser, und nachdem er sich vergewissert hatte, dass die Lage unverändert war, machte er sich bereit, noch am selben Abend in Aktion zu treten. Er durchsuchte die Legend nach dem Hausschlüssel, jedoch ohne auf den Rest der darin enthaltenen Gegenstände zu achten. Dann verließ er das Haus. Um die Schmerzen in Schach zu halten, war er gezwungen, leicht gekrümmt zu gehen, als wäre er ein um zwanzig Jahre älterer, von Arthrose geplagter Mann. Das schien ihm nicht von Nachteil zu sein. Eventuelle Augenzeugen würden sich nämlich an einen Typen erinnern, der einen seltsamen Gang hatte, doch da Rippenbrüche für gewöhnlich schnell verheilen, würde dieses Indiz die Ermittler am Ende nur auf eine falsche Fährte locken. Genau wie sein Bart, den er sich vor jedem Verbrechen wachsen ließ.

Unterwegs ging er in eine Apotheke, um Mentholbalsam zu kaufen, den er sich unter die Nasenlöcher rieb: Er wollte nicht Gefahr laufen, sich vor der Leiche dieses Miststücks zu übergeben.

Er folgte den Angaben, die er in seinem Mobiltelefon gespeichert hatte: Akademie, Markusplatz, Rialto, San Lio, Campo Santa Maria Formosa, bis er wieder bei der Krankenhausanlage ankam. Eine lange, verschlungene und dem Anschein nach sinnlose Wegstrecke. In Wirklichkeit verspürte er das Bedürfnis, seinen Körper nach den erzwungenen Tagen im Bett wieder in Schwung zu bringen. Seeluft und Bewegung würden ihm helfen, einen klaren Kopf zu bekommen; er fürchtete, die Schmerzmittel könnten ihn benebelt und sein Urteilsvermögen beeinträchtigt haben.

Als er den ummauerten Hof erreichte, verzog er sich in eine dunkle Ecke und suchte mit den Augen Türen und Fenster ab, ob ihm von dort irgendeine Gefahr drohte. Dann trat er näher und öffnete die Wohnungstür. Er dachte, dass der Trick mit dem Balsam tatsächlich funktionierte, denn kein unangenehmer Geruch schlug ihm entgegen.

Er schloss die Tür hinter sich, knipste die Taschenlampe an und richtete den Lichtstrahl auf die Stelle, wo die Leiche liegen musste. Er spürte einen Stich in der Magengegend, als er feststellte, dass da nichts war. Er machte das Licht an und fand sich in einem leeren Raum wieder. Keine Leiche, kein Möbelstück, kein Bild an den Wänden, die wie frisch gestrichen aussahen. Und nirgendwo dieser schreckliche Schirmständer.

Er war überzeugt, in eine Falle getappt zu sein, und sah sich schon verloren. Er bereitete sich innerlich auf seine Verhaftung vor und hob zum Zeichen des Sichergebens die Hände, aber nach einer Schreckensminute, in der völlige Stille herrschte, begriff er, dass niemand außer ihm in der Wohnung war. Vielleicht warteten sie draußen auf ihn. Von unbezwingbarer Neugier getrieben, beschloss er, sich in die anderen Zimmer vorzuwagen. Das Herz schlug ihm bis zum Hals, als er das Licht in den zwei Schlafzimmern, in der Küche und im Bad anschaltete. Nichts. Kein Staubkörnchen. Nur dieser starke Geruch nach Wandfarbe.

Wie vor den Kopf geschlagen machte er kehrt, und als er seine Hand nach dem Türgriff ausstreckte, nahm er aus dem Augenwinkel ein kleines pulsierendes rotes Licht wahr. Er sah genauer hin und entdeckte auf dem Rand des Holzschränkchens, in dem sich der Stromzähler befand, das Modell einer kleinen Gondel. Vorsichtig nahm er es und fragte sich, warum sie ausgerechnet dieses typisch venezianische Souvenir vergessen hatten, doch er brauchte nur wenige Sekunden, um zu begreifen, dass er eine Miniüberwachungskamera in der Hand hielt. Jemand beobachtete ihn gerade und kannte jetzt sein Gesicht.

Wut, Staunen und Schmerz brachen in einem einzigen Schrei aus seiner Brust. Er brüllte wie ein Besessener, schwenkte die Gondel über dem Kopf und rannte aus der Wohnung, bereit sich den Bullen zu stellen, die sicherlich schon auf ihn warteten. Aber auf dem verlassenen Hof war niemand, der ihn festnehmen wollte. Er lief ungefähr hundert Meter und hielt dann schlagartig an. Er war völlig außer Atem, die Beine fühlten sich an wie Pudding. Nichts als Angst und Entsetzen, und ein Abgrund, schwarz wie die Nacht, tat sich unmittelbar vor ihm auf. Der von ihm so hochgeschätzte Zufall, der ihm in der Vergangenheit unvergessliche Momente beschert hatte, offenbarte sich jetzt als feindlich und gefährlich.

Mit einer brüsken Bewegung brach er die Gondel in zwei Teile und warf die Stücke in einen Seitenkanal. Er drehte sich um und hielt nach möglichen Verfolgern Ausschau, aber die Calle war leer und verlassen. Wieder rannte er los in dem schrecklichen Bewusstsein, selbst zur Beute geworden zu sein.

Eins

Venedig. Fondamenta San Giobbe, Rio Terà de la Crea, einige Tage später.

Der Polizeikommissar außer Dienst Pietro Sambo streckte die Hand aus, um nach dem Feuerzeug und den Zigaretten auf dem Nachttisch zu greifen. Er war schon eine Weile wach, und es hatte ihn Mühe gekostet, bis sieben zu warten, denn um diese Uhrzeit, so hatte er beschlossen, wollte er sich die erste Zigarette des Tages gönnen.

Isabella, seine Frau, konnte Rauchgeruch im Schlafzimmer zwar nicht ausstehen, aber das war jetzt kein Problem mehr. Vor über einem Jahr hatte sie sich mit Beatrice, ihrer gemeinsamen elfjährigen Tochter, aus dem Staub gemacht. Das war nach seiner unehrenhaften Entlassung aus dem Polizeidienst gewesen. Der Grund dafür: Annahme von Bestechungsgeld, das erste und letzte seines Lebens. Er war nie korrupt gewesen, und das Geld hatte er nur genommen, um zu verhindern, dass die Ordnungskräfte eine ganz bestimmte Spielhölle dichtmachten, die ein paar Nächte in der Woche im Hinterzimmer eines in den achtziger Jahren berühmten Restaurants in Betrieb war. Franca Leoni, die Frau des Besitzers, war mit ihm auf der Oberschule Foscarini in dieselbe Klasse gegangen und sie war auch die Erste gewesen, mit der er Sex gehabt hatte. Jahre später hatten sie einander gesucht und auch gefunden und sich erneut in den Bettlaken gewälzt, obwohl jeder von ihnen in der Zwischenzeit im Hafen der Ehe gelandet war. Das Wiederaufflammen ihrer Gefühle war nur von kurzer Dauer, aber als sie sich dann wieder bei ihm gemeldet hatte, um ihn um diesen Gefallen zu bitten, hatte er es einfach nicht übers Herz gebracht, Nein zu sagen. Er hatte das Geld nur deshalb angenommen, weil er vermeiden wollte, dass Francas Ehemann ein Techtelmechtel zwischen ihnen vermutete. Im ersten Moment empfand er die Sache als nicht gravierend: Ein Gutteil seiner Kollegen protegierte jemanden und gab ihn für einen Informanten aus.

Die Carabinieri waren schließlich auf den illegalen Spielsalon gestoßen, weil sie einen Drogendealer mittleren Kalibers beschatteten, und umgehend war ihnen klar geworden, dass Signora Leoni das schwache Glied in der familiengeführten Bande war.

Ganze fünf Minuten hatte die Frau gebraucht, um herauszufinden, dass ein Verrat zuweilen von Vorteil sein konnte, und so hatte sie alles bis in die kleinste Einzelheit erzählt. Sie hatte sich damit herauszureden versucht, die illegalen Einnahmen würden dazu dienen, die Schulden des Restaurants zu bezahlen; die Angst vor dem Knast aber hatte sie so weit getrieben, auch ihren alten Freund und Liebhaber hineinzuziehen.

Der korrupte Bulle war zum Filetstück der Ermittlung geworden, alle hatten sich auf ihn eingeschossen. Während er hinter Gittern saß, hatte sein Verhältnis mit Franca Leoni sogar Schlagzeilen in der Presse gemacht, und seine rechtmäßige Angetraute hatte die Schmach der Betrogenen nicht mehr länger ertragen. Nicht einmal die Tochter vermochte ihre Beziehung zu kitten: zu viel Lärm, zu viel Gerede, zu viele Blicke.

Venedig ist die falsche Stadt für den, der in aller Munde ist. Es gibt keine Autos, die Leute sind zu Fuß unterwegs, sie begegnen sich, reden, kommentieren, schmücken Nachrichten aus mit einem solchen Geschick, dass sie es im Laufe der Jahrhunderte zur Meisterschaft gebracht haben.

Isabella hatte ihn verlassen und war mit Beatrice nach Treviso gezogen, um alles zu vergessen und sich ein normales Leben aufzubauen, in dem sie nicht gezwungen war, vor Scham den Blick zu senken.

Er aber war geblieben, um bis zum Ende für diesen einen Fehler zu bezahlen, der ihm sein Leben ruiniert hatte. Im Gegensatz zu seiner Ehefrau senkte er nie den Blick, sondern beschränkte sich darauf, all denen zuzunicken, die ihn mit jener vorwurfsvollen Strenge anstarrten, wie sie Sündern vorbehalten ist. Er bereute, was er getan hatte, und hätte alles gegeben, um es rückgängig zu machen, aber die Vergangenheit ließ sich nicht ungeschehen machen, und so hatte er keine andere Wahl, als sich einer Existenz mit dem Schandmal der Bestechlichkeit zu stellen.

Er hatte die Wohnung behalten dürfen, in der er mit seiner Familie gelebt hatte, und um über die Runden zu kommen, half er seinem jüngeren Bruder Tullio, der einen kleinen Laden mit venezianischen Masken betrieb. Drei Nachmittage in der Woche lächelte er Ausländern zu, die pausenlos in die vierzig Quadratmeter einfielen. Manchmal musste er richtig laut werden, um zur Schließzeit das Rollgitter des Ladens herunterlassen zu können. Sich Respekt zu verschaffen, lag ihm im Blut. In den Jahren bei der Polizei hatte er sich die notwendigen Tricks angeeignet, um die Bösen ebenso wie die Guten zur Ordnung zu rufen. Alle ohne Unterschied verstanden es, lästig und nervig zu sein.

Nur den Touristen gegenüber wagte er es, die Muskeln spielen zu lassen. Seinem Venedig, in dem er geboren worden und aufgewachsen war, zeigte er sich jetzt immerzu mit der Miene des geprügelten Hundes. Es schien, als streifte er ziellos und mit erhobenen Händen durch die Stadt, so als würde er um Vergebung bitten.

Er setzte sich im Bett auf und suchte mit den Augen den Fußboden nach seinen Hausschuhen ab. Beim Zähneputzen erinnerte ihn ein Rückfluss von Magensäure daran, dass die Strafe, die er da verbüßte, auch konkrete Nebenwirkungen wie eben Sodbrennen hatte.

Das Gesetz hatte sich mit einigen Monaten Gefängnis und dem Entfernen der Dienstgradabzeichen von seiner Uniform zufriedengegeben, das Gewissen aber hatte ihn zu lebenslänglich verurteilt.

In Italien hatten Politiker, hohe Beamte, Industrielle und schwere Kaliber der Finanzwelt bewiesen, dass ins Räderwerk der Justiz zu geraten, nichts Schlimmes bedeutete. Im Gegenteil. Wie Medaillen auf dem Brustrevers trugen sie ihren Status als durch die Staatsanwaltschaft „Verfolgte“ zur Schau.

Schon der bloße Gedanke daran, kein Polizist mehr zu sein, war für Pietro Sambo unerträglich. Er war wie geschaffen für diese Arbeit: tüchtig, gewissenhaft, mit einem Riecher für die richtigen Spuren. Deshalb hatte er auch Karriere bei der Mordkommission gemacht, war zu deren Leiter aufgestiegen – unantastbar, gefürchtet, respektiert, bis ihn diese Schlammlawine überrollt hatte.

Betont langsam zog er sich an, nahm den Abfallsack aus dem Mülleimer und verließ das Haus in Richtung Bar Da Ciodi in der Nähe des Ponte dei Tre Archi. Dort würde er wie immer seinen Kaffee trinken und ein Stück Kuchen essen, den die Witwe Gianesin, die seit Urzeiten das Lokal führte, selbst backte.

Sie kannte den ehemaligen Kommissar seit seiner Kindheit und hatte den Skandal mit einer lapidaren Bemerkung in reinstem Venezianisch abgetan: „Qua el xe sempre benvenuo.“ Nie hatte sie Fragen gestellt. Sie behandelte ihn wie gewohnt und wachte auch darüber, dass andere Kunden es tunlichst unterließen, ihn in Verlegenheit zu bringen.

Als er eine Tageszeitung kaufte, fiel ihm ein Mann auf, dessen ganze Aufmerksamkeit dem Schaufenster eines kleinen Bäckerladens galt. Er hatte ihn nie zuvor in diesem Viertel gesehen. Es konnte sich um einen Auswärtigen handeln, doch das bezweifelte er. Keiner, der ganz bei Trost war, hätte an diesen spärlichen Backwaren irgendetwas interessant gefunden. Er stufte ihn als verdächtig ein, und mit dem unguten Gefühl, dass dieser Typ just ihm auf den Fersen war, setzte er seinen Weg fort. Nach wenigen hundert Metern ging Sambo auf einen Sprung in den Tabakwarenladen, um sich seinen Tagesvorrat zu sichern, und tatsächlich, als er herauskam, stand da auch schon der Unbekannte, diesmal vor einem Antiquitätenladen.

Der Ex-Kommissar war nicht besorgt und schon gar nicht erschrocken. Er war einfach nur neugierig. Die Liste der Kriminellen, die er hinter Gitter gebracht hatte, war lang. Und so hatte er längst mit der Möglichkeit zu leben gelernt, dass es jemand mit Rachegelüsten auf ihn abgesehen haben könnte. Der Mann hätte auch zu den Ordnungskräften gehören können, aber im Augenblick war er nicht in der Lage, ihn genauer einzuordnen. Er musste knapp über vierzig sein, mager, fast eine Bohnenstange, aber muskulös. Schmale Lippen und Nase, dunkle Augen, schulterlanges Haar mit Mittelscheitel.

Ganz gewiss machte er nicht den Eindruck, sein Leben hinter einem Schreibtisch zuzubringen, die Straße schien sein angestammtes Terrain zu sein.

Sambo riss das Päckchen auf, zündete sich eine Zigarette an und ging dann schnurstracks auf den Typen zu, der weder das Weite suchte, noch irgendein Ausweichmanöver startete. Er beschränkte sich darauf, mit einem impertinenten Grinsen im Gesicht auf ihn zu warten.

„Guten Tag“, hob der ehemalige Bulle an.

„Guten Tag, Signor Pietro“, grüßte der andere mit stark spanischem Akzent zurück.

Der Fremde gab ohne Umschweife zu, dass er ihn kannte und ihre Begegnung keineswegs zufällig war. „An dieser Stelle“, sagte Sambo, „sollte ich Sie doch fragen, warum Sie mir auf so plumpe Weise nachsteigen.“

Der andere lachte. „Für gewöhnlich bin ich wesentlich besser“, erwiderte er. Dann deutete er die Straße hinunter. „Es wäre mir ein Vergnügen, Sie zum Frühstück einzuladen. Natürlich in die Bar Da Ciodi.“

„Ich stelle fest, dass Sie über so manche Details meines Tagesablaufs Bescheid wissen“, meinte der Kommissar a. D., sauer auf sich, weil er offensichtlich in den vergangenen Tagen nicht wachsam gewesen war. „Seit wann beschatten Sie mich schon?“

Der Ausländer antwortete nicht direkt. „Wir kennen Sie gut, Signor Pietro. Besser, als Sie es sich vorstellen können.“

„Sie sprechen im Plural. Wer seid ihr?“

„Ich heiße Cesar“, antwortete er, wobei er sich vorsichtig bei ihm unterhakte. „Es gibt da eine Person, mit der ich Sie zusammenbringen möchte.“

Als sie das Lokal betraten, warf die Witwe Gianesin dem Unbekannten an seiner Seite einen misstrauischen Blick zu. Pietro näherte sich der Theke, um ihr zur Begrüßung einen Kuss auf die Wange zu geben. Der Spanier steuerte auf ein Tischchen zu, an dem ein Mann Le Monde las und einen Espresso schlürfte.

„Sind das Freunde?“, fragte die Besitzerin.

„Ich weiß es nicht“, erwiderte der Kommissar a. D. „Ich werde es bald herausfinden.“

Der Typ faltete die Zeitung zusammen, erhob sich und reichte Pietro die Hand. „Mathis“, stellte er sich vor. Er war älter als sein Sozius und hatte kurzes graues Haar. Er trug eine Brille mit leichtem Gestell, die seine großen hellblauen Augen gut zur Geltung brachte. Er war nicht besonders groß, eher von gedrungener Statur und hatte einen Bauchansatz. Pietro fand, dass er nach Militär aussah.

Der Kommissar a. D. folgte der Aufforderung, Platz zu nehmen, und die Witwe brachte den Cappuccino und das Stück Kuchen. Der Typ, der sich als Cesar vorgestellt hatte, bestellte ein Glas lauwarme Milch. Sambo angelte sich mit der Gabel ein Stück von dem Kuchen und steckte es mit fahriger Geste in den Mund. Diese ganze Geheimniskrämerei ging ihm langsam auf den Keks. „Ein Italiener, ein Franzose und ein Spanier. Was wird das? Ein Witz?“

Die beiden Männer warfen sich einen Blick zu, und dann sagte der, der sich als Mathis vorgestellt hatte, etwas, womit Pietro nie und nimmer gerechnet hätte. „Wir wollen Ihnen eine Ermittlung anvertrauen.“

„Ich bin nicht mehr im Dienst und ich bin kein Privatdetektiv.“

„Ich habe Ihnen bereits gesagt, wir kennen Sie gut“, schaltete sich Cesar ein.

„Und wozu braucht ihr dann einen korrupten Bullen?“, fragte Sambo in provokantem Ton.

„Seien Sie doch nicht so streng mit sich“, entgegnete der Franzose. „Sie haben einen Fehler gemacht und dafür haben Sie teuer bezahlt, aber Sie sind doch kein Abschaum.“

„Was wisst ihr denn schon?!“

Die beiden Fremden blieben ihm die Antwort schuldig und fragten ihn stattdessen, ob er gar nicht neugierig sei, etwas über den Fall zu erfahren, den sie ihm übertragen wollten.

„Mich würde auch interessieren, wer ihr eigentlich seid und wie ihr ausgerechnet auf mich gekommen seid.“

„Zum jetzigen Zeitpunkt ist das nicht möglich“, erklärte der Spanier.

„Eins nach dem anderen“, ergänzte Mathis.

Sambo widmete sich seinem Frühstück und dachte, dass das Leben doch ständig Überraschungen bereithielt. Die beiden da stanken förmlich nach Geheimdienst, und wenn sie nun versuchten, ihn in etwas hineinzuziehen, bedeutete das, dass sie selbst in der Scheiße saßen. Vermutlich brauchten sie einen erfahrenen Ermittler, der das Territorium gut kannte, eben weil sie sich nicht an die Polizei wenden konnten.

„Wir bezahlen gut“, sagte der Spanier.

„Das nehme ich doch an! Weil das, was ihr mir vorschlagt, gegen das Gesetz verstößt und gefährlich ist.“

„Es handelt sich um eine Mordermittlung“, antwortete der Franzose.

„Wer ist das Opfer? Wann ist der Mord passiert?“, fragte Pietro überrascht. „Hier in Venedig ist seit Längerem keiner mehr umgebracht worden.“

Die beiden verharrten in Schweigen, unentschlossen, ob sie antworten sollten. Nachdem Cesar sich vergewissert hatte, dass keiner der Gäste in der Bar an ihrer Unterhaltung interessiert war, rückte er mit der Sprache heraus. „Eine Freundin von uns wurde vor rund zehn Tagen erwürgt, und das Verbrechen wurde aus Gründen, die wir im Moment nicht darlegen können, nicht angezeigt.“

Sambo war wie vor den Kopf geschlagen. Er deutete auf die Straße. „Ihr wollt mir also weismachen, dass es da draußen eine verwesende Leiche gibt, die darauf wartet, entdeckt zu werden?“

„Nein, so verhält es sich nicht. Die Sache ist anders“, erwiderte der Franzose. „Wir brauchen einen erfahrenen Mann von der Mordkommission, weil wir nicht wollen, dass der Mörder entwischt.“

Pietro steckte sich eine Zigarette zwischen die Lippen, ohne sie anzuzünden. „Warum nur glaube ich, dass euch dabei kein regulärer Gerichtsprozess vorschwebt …“

„In der Tat“, erwiderte Mathis. „Der soll wie ein Köter krepieren.“

Entsetzt breitete der Kommissar a. D. die Arme aus. „Ist euch eigentlich klar, was ihr da sagt? Ihr kommt hierher, um mir eine nicht autorisierte Ermittlung anzutragen; ich soll einen Schuldigen aufspüren, auf den das Todesurteil wartet!“

„Einen Mörder“, stellte der Franzose klar.

„In diesem Land ist die Todesstrafe schon seit einer ganzen Weile abgeschafft.“

„Die ermordete Frau war eine besondere Person. Sie lag uns sehr am Herzen“, erwiderte Cesar.

„Das tut mir leid“, hielt Sambo dagegen, „ändert aber nichts an meiner Meinung.“

„Wir wollten Sie nur bitten, doch einen Blick auf das Material zu werfen“, schlug Mathis vor. „Vielleicht können Sie uns wenigstens einen Rat geben, wenn Sie uns auch nicht helfen wollen.“

Pietro Sambo war verwirrt. Die Geschichte, die ihm die beiden da aufgetischt hatten, klang absurd, aber vermutlich stimmte sie. Es gab keinen Grund, das Gegenteil zu vermuten. Im Übrigen hatte er an diesem Tag nichts Besseres zu tun.

Ein Vaporetto brachte sie zur Giudecca, wo sie an der Haltestelle Sacca Fisola ausstiegen. Über die Fondamenta Beata Giuliana di Collalto gelangten sie ins Zentrum der Insel und einige Wegminuten später, in der Calle Lorenzetti, betraten sie einen von Rentnern und Studenten bewohnten Palazzo, der dringend einer Sanierung bedurft hätte. Ein uralter Aufzug beförderte sie in den dritten und letzten Stock.

Das Erste, was Pietro ins Auge fiel, war die gepanzerte Wohnungstür und das Sicherheitsschloss, allerneuestes Modell. Er kannte nur ganz wenige Einbrecher, die in der Lage gewesen wären, es zu knacken, und die saßen seit geraumer Zeit hinter Gittern.

„Wir wollen kein Risiko eingehen“, erklärte der Franzose, dem Pietros interessierter Blick nicht entgangen war.

Sie gingen durch einen langen, schmalen Korridor, der wegen der grünen, muffig riechenden Tapete an den Wänden noch düsterer wirkte.

Im hintersten Zimmer herrschte völlige Finsternis. Als das Licht angeschaltet wurde, stand Pietro da und starrte auf eine mit vielen Fotografien tapezierte Wand. Er begriff sofort, dass es sich um Aufnahmen vom Tatort handelte, die jemand gemacht hatte, der sich mit den Methoden der Spurensicherung auskannte. Er begann, eine nach der anderen zu studieren: Eine Frau zwischen fünfunddreißig und vierzig lag mit aufgerissenen Augen und weit ausgebreiteten Armen auf dem Boden, daneben ein umgeworfener Schirmständer. Ihr Kleid war weder nach oben gezogen noch zerrissen. Sexuelle Gewalt konnte man höchstwahrscheinlich ausschließen.

„Sie wurde erwürgt, richtig?“, fragte der Kommissar a. D.

„Ja“, antworteten die beiden fast gleichzeitig.

„Wurde eine Autopsie durchgeführt?“

„Nein.“

„Und wie könnt ihr euch da mit der Todesursache so sicher sein?“, legte Pietro nach, wenngleich er sich die Antwort schon vorstellen konnte.

„Wir besitzen eine gewisse Erfahrung in solchen Dingen“, säuselte der Franzose.

Sambo drehte sich um und sah ihnen direkt ins Gesicht. „Polizei, Militär, Geheimdienst, was genau seid ihr?“

Cesar schüttelte den Kopf. „Wir können Ihnen sagen, dass wir die Guten in dieser Geschichte sind. Der Böse ist der, der unsere Freundin umgebracht hat.“

„Bislang habt ihr sie nicht mal beim Namen genannt“, stellte Pietro fest.

Der Spanier verzog das Gesicht. „Ich kann ja einen erfinden, wenn er für Sie so wichtig ist.“

„Und die Leiche?“

„Die ist in Sicherheit“, antwortete Mathis. „Die wird zum passenden Zeitpunkt den Angehörigen übergeben.“

Sambo hätte die Angelegenheit gerne noch etwas vertieft und begriffen, weshalb das Ableben der Frau nicht öffentlich gemacht werden durfte, aber er wollte besser abwarten, wie sich die Dinge entwickelten. Die beiden da waren fest entschlossen, den Mund nicht aufzumachen, und die zahlreichen Fragen, die ihm durch den Kopf gingen, würden ohne Antwort bleiben.

„Ich müsste den Tatort untersuchen.“

„Das ist nicht möglich“, entgegnete der Franzose.

Der Kommissar a. D. verlor die Geduld. „Denkt ihr tatsächlich, ich könnte ohne gründliche Kenntnis des Falles ermitteln?“

„Wir wissen, wer der Mörder ist“, verriet Cesar.

„Wir kennen sein Gesicht, aber nicht seine Identität“, erläuterte der andere. „Deshalb brauchen wir die Unterstützung einer Person mit Ortskenntnissen.“

Der Spanier fasste nach der Maus eines PCs, und auf dem Bildschirm erschien die Aufnahme einer Tür, die sich ein Stück weit öffnete, und eine Schneise aus künstlichem Licht sprengte das Dunkel und erhellte einen Ausschnitt des Fußbodens.

Plötzlich wurde die Deckenlampe eingeschaltet, und man sah das Profil eines Mannes, der mit kaum verhohlenem Staunen den Raum in Augenschein nahm. Er war dunkel gekleidet, trug so etwas wie Latexhandschuhe und Schuhe mit dicken Sohlen. Er musste rund einen Meter achtzig groß sein, und sein Körper wirkte leicht und wendig. Dann betrat der Typ ein anderes Zimmer und verschwand einige Minuten aus dem Bild. Auf dem Weg zum Ausgang passierte er erneut die Kamera. Mit einem Mal drehte er sich um und ging auf das Teleobjektiv zu, und für wenige Sekunden war er in Nahaufnahme auf dem Bildschirm zu sehen.

Ein dunkelblonder, dichter, aber gepflegter Bart umrahmte ein Gesicht mit regelmäßigen, fast unauffälligen Zügen. Die grauen Augen verliehen ihm eine gewisse Sinnlichkeit, trotz der Spannung des Augenblicks. Sambo dachte, dass die Seltenheit der Farbe die Jagd auf ihn erleichtern würde, aber er erinnerte sich auch an die Volksweisheit, nach der Menschen mit grauen Augen ausgesprochene Glückspilze waren.

Das Gesicht des Mannes verzerrte sich vor Wut. Trotz des fehlenden Tons war klar, dass er brüllte. Dann wurden die Aufnahmen zunehmend unscharf, bis sie schließlich abbrachen.

Pietro war verdutzt. „Eigentlich hatte ich gedacht, ich würde die Aufnahmen des Mordhergangs zu sehen kriegen.“

„Die Videoaufnahme stammt aus der Zeit nach der Entdeckung der Leiche und ihres Abtransports“, erklärte Cesar.

„Wie könnt ihr euch so sicher sein, dass er der Mörder ist?“

„Er war im Besitz der Schlüssel des Opfers.“

„Und wieso dachtet ihr, der Täter würde an den Tatort zurückkehren?“

Mathis seufzte, legte eine Hand auf Pietros Arm und schob ihn in Richtung eines Stuhls. „Als wir unsere ermordete Freundin gefunden haben“, hob er an, „waren wir überzeugt, dass die Schuldigen jene Feinde wären, gegen die wir schon seit Langem Krieg führen, und so haben wir die Leiche weggebracht und die Wohnung leer geräumt, um zu vermeiden, dass sie, sollten sie wiederkommen, sich Material unter den Nagel rissen, das ihnen grundlegende Informationen über unsere Aktivitäten liefern könnte, oder dass sie uns einen Hinterhalt legten. Wir haben eine Überwachungskamera aufgestellt und waren sehr überrascht, als wir den Typen da aufkreuzen sahen. Wir sind sicher, dass er nichts mit unseren Gegnern zu tun hat.“

„Ein Profikiller?“

Der Franzose schüttelte den Kopf. „Als solcher wäre er viel schneller und effizienter vorgegangen.“

Der Spanier erhob sich und näherte sich den aufgehängten Fotos. „Mathis hat recht. Auf ihnen sind die Kampfspuren deutlich zu erkennen“, sagte er und deutete auf die Beschädigungen an der Wand, auf dem Fußboden, auf die Kratzer an den Schuhspitzen des Opfers und die Blutergüsse an den Beinen. „Sie wusste, wie man sich verteidigt, und sie hat ihr Leben teuer verkauft. Wir sind der Ansicht, dass der Mann unbewaffnet war und es sich um einen versuchten Raubüberfall handelte, der ein schlimmes Ende genommen hat. Alles hat sich in diesem Raum abgespielt, und er ist mit der Handtasche geflüchtet, die wir unter allen Umständen wieder auftreiben müssen.“

Pietro Sambo dachte darüber nach, dass in Venedig noch nie ein Verbrechen dieser Art geschehen war. Mittlerweile waren auch die Handtaschendiebstähle bei Touristinnen weniger geworden. Er ging im Geist die einschlägig Vorbestraften in der Stadt durch, die ihm bestens bekannt waren und deshalb mit Sicherheit ausgeschlossen werden konnten. Mit einem Schaudern fiel ihm ein, dass er schon einmal von einem solchen Szenario gehört hatte. Die Einzelheiten des Falles begannen ohne klar ersichtliche Ordnung in seinem Kopf zu kreisen. Tatort, Opfertypologie, Mordtechnik, der Handtaschendiebstahl. Plötzlich erinnerte er sich an einen Vortrag auf einer Fortbildung der Interpol in Brüssel. Er sprang auf, griff sich die Maus und suchte die Nahaufnahme des Mörders.

Cesar stand ebenfalls auf. „Haben Sie ihn wiedererkannt?“, fragte er, verwundert über die Reaktion des Italieners.

Der Kommissar a. D. deutete auf das Gesicht auf dem Bildschirm. „Verdammter Mist, er ist es. Ich kann es kaum glauben.“

„Wer er?“, bedrängte Cesar ihn ungeduldig.

Sambo war komplett durch den Wind und brauchte einige Augenblicke, um zu antworten: „Der Tourist.“

Zwei

Dem Betreffenden missfiel es ganz und gar nicht, der Tourist genannt zu werden. Das bedeutete nämlich, dass die Polizisten, die hinter ihm her waren, weiterhin all jene Indizien außer Acht ließen, die zu seiner Identifizierung führen könnten. Ein Ermittler des österreichischen Bundeskriminalamts hatte ihm seinerzeit diesen Namen verpasst. Bei Ermittlungen zum Mord an einer gewissen Sabine Lang hatte er herausgefunden, dass zwei weitere Verbrechen nach dem gleichen Muster in Städten begangen worden waren, die als Ziel von Besuchermassen bekannt waren: Dublin und Sevilla.

Laut eines Journalisten der Kronen Zeitung soll der Polizist ausgerufen haben: „Aber das ist ja ein verfluchter Tourist!“

Und gemäß der Definition im Crime Classification Manual des FBI galt er seit jenem Tag als Serienmörder, mit anderen Worten als jemand, der „drei oder mehr zeitlich getrennte Morde an drei oder mehr unterschiedlichen Orten begangen hat, mit einer Abkühlperiode zwischen den Taten“.

In eine derart profane Kategorie gesteckt zu werden, behagte ihm ganz und gar nicht. Er hatte sich nie als ein unter kriminologischen Aspekten klassifizierbares Individuum gesehen, und es hatte ihn Überwindung gekostet, sich damit abzufinden. Er hatte seine Reisen unterbrochen, um sich auf die Lektüre sterbenslangweiliger Texte aus der Feder von Psychiatern und Profilern, horrender Biografien von Serienmördern und sogar von Romanen sowie auf Spielfilme und Fernsehserien zu konzentrieren, um zu dem Schluss zu kommen, dass er sich zuweilen ausgesprochen schlecht benahm. Aber er konnte nichts dagegen tun.

Es gab keine Therapie, die ihn hätte heilen können. Nach Jahrzehnten katastrophaler Experimente hatte die Psychiatrie vor den eindeutigen Fakten die Waffen gestreckt: Psychopathische Verbrecher gehörten auf Lebenszeit hinter Gittern oder zum Tode verurteilt, falls das Gesetz diese Möglichkeit zuließ.

Diese Lektüren hatten ihm geholfen, sein eigenes Wesen zu begreifen, aber er war darüber weder schockiert gewesen, noch hatte ihn das Grauen angesichts seiner Verbrechen überwältigt. Individuen wie er waren vollkommen unfähig, Schuldgefühle, Reue, Besorgnis oder Angst zu verspüren.