7,00 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: tredition

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Schluss mit lustig! Richtig normal war ihr Vater nie, dieser geniale Scherzbold, aber nun fürchtet Juliane, er wird verrückt. Dass ihn kurz vor der Rente ein Leben ohne "sein Theater" ängstigt, gibt er nicht zu, sondern albert rum, wie immer. Als er seine Sorgen nicht länger weglachen und wegtrinken kann, erzählt er Juliane von den Schwierigkeiten seines Lebens und seiner Überlebensstrategie vor, während und nach dem Krieg, in der DDR und dem vereinten Deutschland bis hinein ins neue Jahrtausend. Von einer Zeitenwende zur nächsten stolpernd - auf der Suche nach einem Vater, einer Heimat, einer Liebe, einer Bühne … Dabei offenbart er seine vitalste Kraft: seinen Humor. Und Juliane lernt nicht nicht nur ihren Vater besser kennen, sondern sich selbst. Ein Roman über die Schwierigkeit, vor allem aber die Möglichkeit der Verständigung zwischen den Generationen. Eine ebenso berührende wie nachdenklich machende Verknüpfung von Zeit-, Theater- und Familiengeschichte.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 414

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Impressum:

© 2020 Silke Riemann

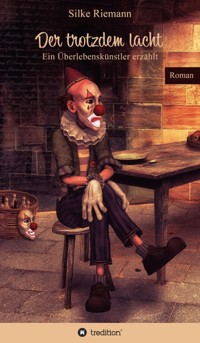

Umschlag: Illustration: Susann Mielke

Gestaltung: Andrea Frommhagen

Satz: Andrea Frommhagen

Lektorat: David Engels, Lektorat Rohlmann & Engels

Verlag & Druck:

tredition GmbH, Halenreie 40–44, 22359 Hamburg

ISBN:

Paperback

978-3-347-18373-5

Hardcover

978-3-347-18374-2

e-Book

978-3-347-18375-9

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.

Für meinen Vater

Der trotzdem lacht. Ein Überlebenskünstler erzählt

Richtig normal war ihr Vater nie, dieser geniale Scherzbold, aber nun fürchtet Juliane, er wird verrückt. Dass ihn kurz vor der Rente ein Leben ohne sein Theater ängstigt, gibt er natürlich nicht zu, sondern albert rum, wie immer. Doch schließlich kann er seine Sorgen nicht länger weglachen und wegtrinken, er muss sie sich von der Seele reden.

So erzählt er Juliane von seinem Leben und seiner Überlebensstrategie vor, während und nach dem Krieg, in der DDR und dem vereinten Deutschland bis hinein ins neue Jahrtausend. Von einer Zeitenwende zur nächsten stolpernd, immer auf der Suche: nach einem Vater, einer Heimat, einer Liebe, einer Bühne … Dabei offenbart er aber auch seine vitalste Kraft: seinen Humor.

Juliane lernt dabei nicht nicht nur ihren Vater kennen, sondern sich selbst.

Ein Roman über die Schwierigkeit, vor allem aber die Möglichkeit der Verständigung zwischen den Generationen. Eine berührende, nachdenklich machende Verknüpfung von Zeit-, Theater- und Familiengeschichte.

Über die Autorin:

Silke Riemann wurde 1965 in Berlin-Mitte geboren und wuchs mit zwei Brüdern auf – alle Theaterkinder. Schon bevor sie Theaterwissenschaft studierte, kannte sie sich auf, vor und hinter der Bühne aus. Sie initiierte und brachte mehrere Projekte der Jugend-Sozial- und Kulturarbeit voran. Nach ihrer Promotion verdiente sie den Lebensunterhalt für sich und ihre Tochter als freie Autorin fürs Fernsehen und lehrte an der Humboldt-Universität. Seit vier Jahren ist sie Grundschullehrerin und nutzt die Ferien unter anderem zum Schreiben von Gedichten, Theaterstücken, Drehbüchern, Erzählungen und Romanen. Bereits 2014 erschien „Johanna. Die Frau, die Vincent van Gogh berühmt machte“ (mit Ben Verbong, Balans Verlag, Amsterdam 2014).

Der trotzdem lacht.

Ein Überlebenskünstler erzählt

Roman von Silke Riemann

Wenn die Kinder sind im Dunkeln,

Wird beklommen ihr Gemüt,

Und um ihre Angst zu bannen,

Singen sie ein lautes Lied.

Ich, ein tolles Kind, ich singe

Jetzo in der Dunkelheit;

Klingt das Lied auch nicht ergötzlich,

Hat´ s mich doch von Angst befreit.

Heinrich Heine, Buch der Lieder

Juliane I

Richtig normal war unser Vater nie, dieser geniale Scherzbold. Aber jetzt wird er langsam verrückt, befürchtete ich, als ich mit Björn vor dem Hochhaus stand, in dem Vater wohnte.

Björn rauchte. Er ähnelte Vater am meisten von uns dreien: Seine kurzen rotblonden Haare umrahmten sein schmales Gesicht mit der hohen Stirn und den graublauen Augen. Allerdings war er nicht so schlaksig wie Vater, eher kräftig.

Ich trat von einem Bein aufs andere, nicht weil ich ungeduldig war, sondern Angst hatte. Sie legte sich immer schwerer auf meine Schultern, sodass ich nur mit Mühe atmen konnte. Auf der Suche nach meinem Asthma-Spray griff ich in meine Jackentasche, fand es aber nicht. Wahrscheinlich hatte ich es bei Tim vergessen, in der Wattejacke. Während der beiden Tage bei ihm hatte ich es nicht ein einziges Mal gebraucht. Nervös kramte ich in meinem Rucksack, bis ich schließlich das Ersatzspray fand. Das beruhigte mich, ich benutzte es nicht.

Am Vormittag hatte mich Vaters Nachbarin angerufen und dringend gebeten, etwas zu unternehmen: „Sonst müssen wir die Polizei rufen. Er beschimpft lauthals Nazi- und Stasi-Offiziere, bis tief in die Nacht. Vor einigen Tagen trug er auf dem Weg zum Zeitungskiosk unter dem Wintermantel nur seinen Schlafanzug“, sagte sie. „Ich kenne ihn ja nun lange genug, um mich an seine Art, Leute anzusprechen, oft auch zu veralbern, gewöhnt zu haben. Wir mögen ihn sehr, verstehen Sie mich nicht falsch. Aber jetzt mache ich mir ernsthafte Sorgen, und nicht nur ich.“

Ich bedankte mich und versprach, mich zu kümmern. Damit war meine Zeit in der Uckermark, mit Tim vorbei.

„Pardon, ich muss weg. Zu meinem Vater.“

„Du brauchst dich nicht entschuldigen“, sagte Tim ruhig und fuhr mich zum Prenzlauer Bahnhof.

Zum Glück stimmte Björn sofort zu, als ich ihn anrief und bat, mich zu begleiten. Allein hätte ich das nicht geschafft. Die Prozedur einer Einweisung in die Entzugsklinik, die wir mit unserem Bruder Magnus schon x-mal durchgemacht hatten, kannten wir. Aber für Vater würde es das erste Mal sein, und er würde sich dagegen verwahren, wahrscheinlich sogar wehren.

„Wenn er nicht will, können wir ihn nicht zwingen“, sagte ich. „Er ist erwachsen.“ Der Satz kam mir sonderbar vor, und ich setzte nach: „Es ist ja nicht nur der Alkohol.“

„Es ist nie nur der Alkohol“, entgegnete Björn. „Bei ihm liegt es tiefer, in der Psyche. Das haben wir ja zu Weihnachten erlebt.“

Drei Wochen war dieser Weihnachtsabend jetzt her. Björn warf seine Zigarette weg, und wir gingen ins Haus. Im Fahrstuhl sagte er: „Dass man so wie er … als Gute-Laune-Maskottchen, das immer Pralinen, Hundefutter und ein Witzchen parat hat … dass man so auf Dauer nicht leben kann, das ist ja …“

„Klar. Irgendwie“, ergänzte ich. „Allerdings, dafür hat er es ganz schön lange geschafft, fast fünfundsechzig Jahre, immerhin.“

In der zwölften Etage stiegen wir aus. Björn klingelte mehrmals an der Wohnungstür. Keine Reaktion.

„Was, wenn …?“ Mein Alptraum: Ich komme in Vaters Wohnung, und er liegt tot auf dem Fußboden – einsam gestorben.

Ich klingelte Sturm. Endlich rührte sich etwas hinter der Tür. Kraftlos fragte eine alte Männerstimme: „Wer da?“

„Wir sind ’s, Björn und Juliane.“

Langsam öffnete er die mehrfach abgeschlossene Tür. Über dem Schlafanzug trug er ein Jackett und hatte einen Schal umgelegt – halb Patient, halb Grandseigneur. Sein Gesicht war gerötet, er hatte dicke Tränensäcke, war unrasiert und ungekämmt. Seine trüben Augen blickten fahrig zwischen Björn und mir hin und her, bevor er einen Schritt zur Seite trat und uns einließ.

Die Wohnung war überheizt, obwohl das Fenster im Wohnzimmer angekippt war, stickig. Seine Unterwäsche hing am Fenstergriff. Auslüften nannte er das. Mehrfach sind schon Hemden oder Schlüpfer aus dem Fenster geflogen – auf und davon. Das Bettzeug lag auf der Couch. Offenbar hatte er hier sein Lager aufgeschlagen, vor dem Fernseher, der ohne Ton lief.

„Das ist aber … schön, dass ihr mich besucht.“ Er sprach undeutlich und mit langen Pausen zwischen den Worten. In einer unnatürlich hohen Tonlage, als seien wir Kleinkinder, fragte er: „Wollt ihr was essen oder trinken?“, wartete aber unsere Antwort nicht einmal ab: „Päpchen hat aber nichts da.“

Er zeigte auf den Holztisch aus der alten Theaterkantine, auf dem stapelweise Briefe, Fotos und Zeitungsartikel lagen. „Entschuldigt die Unordnung. Ich bin etwas in der Vergangenheit …“ Dabei lächelte er geheimnisvoll.

Björn schaltete den Fernseher aus und bat ihn mit fester Stimme, sich zu setzen: „Wir müssen mit dir reden.“ „Was gibt’s denn, Björni?“ Wie immer bemühte er sich um Heiterkeit. Vergeblich.

Björn atmete tief ein. Ich wusste, wie sehr es ihn ärgerte, wenn Vater ihn Björni nannte. „So kann es nicht weitergehen, Päpchen. Wir machen uns Sorgen um dich.“

„Sorgen?“, fragte er laut und schaute sich um, als suche er etwas. „Was für Sorgen denn? Um mich? Das braucht ihr nicht. Bei mir gibt’s nur noch gute Nachrichten, und ich habe Witzbücher en masse – immer was zu lachen.“

„Gib zu, dass du trinkst“, sagte Björn, „und dass du nicht mehr aufhören kannst.“

„Wer sagt denn so was?“ Vater rutschte unruhig auf dem Sessel hin und her. „Magnus – ja, der trinkt! Gestern hat er mich angerufen. Diesmal wird er sich tot saufen, hat er gesagt. Soll ich etwa so tun, als sei das gar nichts, wenn eines meiner Kinder …?“ Er kämpfte mit den Tränen. „Ihr immer mit euren Unterstellungen, mit euren Vorwürfen! Ihr Denunzianten! Ihr wisst immer alles besser, dabei habt ihr gar keine … nicht die geringste Ahnung, was ich durchmache.“

Björn schob die Unterlippe vor wie schon als kleiner Junge, wenn er wütend war, und ging entschlossen in die Küche: „Dann schau ich mal unter der Spüle nach und im Backofen, ob dort vielleicht Flaschen sind.“

„Nein, bi-bitte nicht!“ Vaters Stimme klang erst schroff, dann bittend, fast flehentlich.

Björn kam zurück ins Wohnzimmer.

„Gut, ja … Ich trinke … hin und wieder mal einen Wein …“, gestand Vater.

„Und einen Boonekamp“, ergänzte Björn.

„Mein Magen.“

„Deinem Magen tust du damit garantiert keinen Gefallen.“

„Nicht ausschimpfen!“ Vater zog den Kopf ein, als erwarte er von Björn eine Ohrfeige. Er tat mir furchtbar leid, und ich schämte mich, dass wir ihn in eine solche Situation gebracht hatten.

„Wir bringen dich in die Klinik.“, bestimmte Björn. „Wir haben schon mit dem Stationsarzt gesprochen. Es ist alles vorbereitet.“

„Nein, nicht dorthin.“ Trotzig verschränkte er die Arme vor der Brust. „Da gehöre ich nicht hin. Ich lass mich nicht behandeln wie … ein Stück Dreck. Auch nicht von euch.“

Er stand auf und stemmte seine Hände in die Hüften, konnte aber diese kämpferische Pose nicht halten, sondern verlor das Gleichgewicht. Hätte ihn Björn nicht rechtzeitig aufgefangen, wäre er mit dem Kopf gegen den Tisch geschlagen. Behutsam setzte ihn Björn zurück auf die Couch.

Ich legte meine Hand auf seine Schulter: „Päpchen, du schaffst das allein nicht mehr, diesmal nicht. Es ist gefährlich für dich. Deine Nachbarn machen sich auch Sorgen.“

„Ach die! Diese Spione!“, schimpfte er.

„Was sollen wir ihnen sagen?“, fragte Björn.

Vater antwortete nicht. Stattdessen umarmte er sich selbst, schaukelte vor und zurück und summte dabei, als wolle er unsere Worte übertönen: „Mhmmmh.“

In mir kämpften Traurigkeit, Wut und Mitleid miteinander. Meine Bronchien fiepten bei jedem Atemzug. Mein Gesicht wurde heiß, mein Herz schlug immer schneller.

„Hör auf!“

Hatte ich das geschrien? – Ja, das war ich, und ich schrie weiter: „Ich halte das nicht mehr aus!“

Vater verstummte, stoppte sein Schaukeln und starrte mich mit schreckgeweiteten Augen an. Noch nie hatte er mich so erlebt. Noch nie hatte mich irgendwer so erlebt. In den ganzen sechsunddreißig Jahren meines bisherigen Lebens hatte ich noch nie jemanden so angebrüllt. Auch Björn war verwundert, nickte mir aber anerkennend zu.

Ich wurde ruhiger und sicherer: „Seit ich denken kann, habe ich Angst, wenn du trinkst. Angst vor deinen Launen, die sich urplötzlich ändern, ohne dass ich etwas dafür oder dagegen tun kann: Melancholie, Albernheit, Selbstmitleid, Rührseligkeit – unberechenbar … Wie oft habe ich für dich vor anderen Leuten gelogen, mich für dich entschuldigt, … geschämt!“

Eine Zeit lang herrschte Ruhe. Nur meine Atemgeräusche und das Brummen des Kühlschranks waren zu hören. Wird er jetzt wütend? Oder fängt er an zu weinen? Oder stürzt er sich zu Tode?

Björn hatte offenbar denselben Gedanken, er schloss eilig das Fenster.

„So schlimm?“, fragte Vater leise. „Ist es so schlimm mit mir?“

Er hielt zwar den Blick gesenkt, spürte aber wohl, dass ich nickte.

„Warum hast du das denn nie …?“

Ich konnte nicht antworten, nur noch weinen.

„Pardon“, flüsterte er. Mit einem Stöhnen stemmte er sich hoch und schlurfte in Richtung Badezimmer. „Muss mich waschen. Die sollen ja nicht wer-weiß-was von mir denken. Packt schon mal zusammen. Bitte.“

Vier Stunden warteten wir in der Klinik. Vater beschimpfte Gott und die Welt, weinte herzzerreißend und faselte Unzusammenhängendes, Unverständliches. Dass er Björn und mich immer wieder Denunziantennannte, traf mich tief. Als er endlich auf die Station kam, verwandelte er sich urplötzlich in einen Charmeur und begrüßte die Schwester mit einer Verbeugung und einem Lächeln: „Gestatt’n, gnäd’ge Frau, Moritz Schult. Nicht mit d wie Schulden, sondern mit t wie Schulter, wie: breite Schultern.“

Die Schwester reagierte routiniert freundlich und brachte ihn in sein Zimmer. Er schaute nicht zu uns zurück.

„Kümmern Sie sich jetzt erst mal um sich selbst – zwei, drei Tage“, riet uns der junge Arzt. „So lange braucht er auch, mindestens. Ein Entzug ist kein Spaziergang, zumal in seinem Alter. Selbstverständlich können Sie sich jederzeit telefonisch nach ihm erkundigen. Sein Pegel ist übrigens erstaunlich niedrig, verglichen mit anderen Patienten, die zu uns kommen. Sein Zustand muss also noch andere Gründe haben …“

Als wir aus der Klinik herauskamen, hatte ich weiche Knie, und als wir uns zum Abschied umarmten, merkte ich, dass auch Björn zitterte.

Er fuhr zurück zu seiner Frau und seinem Sohn, ich zu Tim.

Ich war fast allein im Zug und versuchte, mich vom Anblick der winterlichen Landschaft im Abendlicht trösten zu lassen.

Tim wartete auf dem Bahnsteig. Mit großen, ruhigen Schritten kam er auf mich zu und schloss mich in die Arme, wohltuend lange und fest.

Im Haus angekommen, nahm ich sofort mein Asthmaspray aus der Jackentasche. Gerade wollte ich einen Hub nehmen, da sagte Tim: „Du hast alles richtig gemacht, Jule. Du und dein Bruder – ihr habt euren Vater gerettet, vor sich selbst gerettet.“

„Warum habe ich dann das Gefühl, ihn verraten zu haben?“

„Vielleicht, weil du es so gewohnt bist.“ Er hantierte mit der Teekanne und wiederholte den Satz als Frage: „Vielleicht, weil du es so gewohnt bist?“

„Vielleicht.“

Ich ging in den Garten, der inzwischen nur noch von den Sternen und dem Licht aus dem Küchenfenster beleuchtet wurde. Hatte ich mich an diese Angst, mich meinem Vater gegenüber illoyal zu verhalten, ihn zu verraten, tatsächlich gewöhnt?

Drei Nächte und zwei Tage blieb ich bei Tim, so lange wie noch nie. Er ließ mich nicht allein, aber er ließ mich in Ruhe. Am dritten Tag sagte mir die Schwester am Telefon, Vater habe wohl das Schlimmste überstanden und unterhalte bereits die anderen Patienten und das Stationspersonal mit Witzen.

Also fuhr ich zum Krankenhaus. Die Station war in einer zweistöckigen Backsteinvilla untergebracht. Im Treppenhaus hingen Fotografien von Blüten, Ähren und Gräsern in extremer Vergrößerung: eine Einladung an den Betrachter, genau hinzuschauen und Details zu entdecken.

Nachdem ich mich angemeldet hatte, öffnete mir die Schwester die Tür zur Station. Dahinter erwartete mich bereits Vater, ungeduldig. Er schlurfte auf mich zu, reichte mir beide Hände, zog mich ungeschickt zu sich heran und gab mir einen Kuss auf die Wange. Nicht nur diese ungewohnte zärtliche Geste verwirrte mich. Was hatte ich denn erwartet, wie er mich empfängt? Mit Vorwürfen oder als Entertainer der Station. Ja, am ehesten habe ich seine üblichen Blödeleien erwartet, darunter verborgen seine Enttäuschung, Scham und Verletztheit.

Aber er war ernst und dringlich, wie ich ihn noch nie erlebt habe: „Julchen, ich muss dir was erzählen!“

Er sah wieder gepflegt aus, wirkte aber immer noch gebrechlich, und seine Hände zitterten.

„Julchen, ich muss dir was erzählen!“, wiederholte er aufgeregt und führte mich in sein Zimer, ein Einzelzimmer. Das Fenster war von außen vergittert. Er senkte die Stimme: „Hier war ein Mann – so ein Großer, Dünner mit einer Hasenscharte. Ich dachte noch: Irgendwoher kenne ich den. Aber ich konnte ihn nicht einordnen. Er war schon öfter hier. Gestern früh wurde er entlassen, aber am Nachmittag war er wieder da, als Notfall. Er hatte sich draußen fast tot gesoffen. Als er aufwachte, heute, vorhin … hat er als Erstes verlangt, mich zu sehen, ausgerechnet mich.“

„Und? Bist du zu ihm gegangen?“, fragte ich.

Er nickte. „Der hat mich so … so entschuldigend angeschaut und gestammelt: Ich habe Sie sofort erkannt, Herr Schult, nach all den Jahren. Sie waren ein schüchterner, verängstigter Mann damals … wie wir alle … Ich habe Ihr Leben kaputtgemacht und das Ihrer Frau Mutter, Agnes Schult. Ich war einer der beiden Volkspolizisten … Ihre Mutter haben wir auf dem Markt geschnappt. Glauben Sie mir, Herr Schult: Wir hatten keine Wahl.“

„Weißt du, was er meinte?“, fragte ich.

„Deswegen war Mutsch im Knast. Wegen eines Huhns, Schwarzhandel.“

Ich wusste gar nicht, dass meine Großmutter im Gefängnis gewesen war.

„Was meinst du, wie schrecklich das für mich war! Die ganze Zeit …“ Er sprach leise, fast flüsternd weiter. „Über fünfzig Jahre habe ich das niemandem erzählt, nicht mal Renate und Gisela.“

„Aber warum denn nicht?“

„Du hast ja keine Ahnung, wie sehr ich mich geschämt habe. Immer diese Angst, dass es rauskommt! Und wenn es nur diese eine Sache gewesen wäre !“ Er legte seinen Zeigefinger vor die Lippen. Dann sagte er bitter: „Wir hatten keine Wahl! Wie oft ich diesen Satz gehört habe!“

„Wie hast du das bloß ausgehalten, das alles … geheim zu halten, die ganze Zeit?“, fragte ich.

Da starrte er auf einen Punkt an der Wand und sagte leise und langsam, als krame er tief in seiner Erinnerung nach jedem einzelnen Wort:

„Wenn die Kinder sind im Dunkeln,

Wird beklommen ihr Gemüt,

Und um ihre Angst zu bannen,

Singen sie ein lautes Lied.

Ich, ein tolles Kind, ich singe

Jetzo in der Dunkelheit;

Klingt das Lied auch nicht ergötzlich,

Hat’s mich doch …“

Hier brach er ab und seufzte schwer. Umso sonderbarer klangen die Worte, mit denen er den Vers beendete: „… von Angst befreit.“

Er griff nach meiner Hand und drückte sie fest: „Das musst du aufschreiben, Julchen. Mir glaubt das doch keiner. Bitte! Wenn ich es dir erzähle, alles …“

Moritz I

Der Gesichtsausdruck meiner Mutter konnte urplötzlich von lieb zu bedrohlich wechseln und umgekehrt. Eben lächelte sie noch milde, auf einmal wurde ihr Blick böse und kalt. Vielleicht ist diese Angst vor dem Umschlagen ihrer Laune meine erste Erinnerung. Noch jetzt fühle ich diesen Moment des Erschreckens. Deshalb versuchte ich wohl schon als kleiner Junge krampfhaft, sie zu erfreuen, zu erheitern, zu besänftigen, zu verhindern, dass sie wütend wird. Dann legte ich meinen Kopf ein wenig schräg, lächelte sie an, nannte sie Mutsch und machte Faxen. Meistens funktionierte das.

Kurz vor ihrem Tod gestand sie mir, dass sie sich niemals in ein Kind hineinversetzen konnte, und erzählte mir diese Geschichte aus dem Sommer ‘36: Es war im Garten der Familie Palmer, in Amsterdam. Freitagnachmittags durfte Mutsch mich aus dem Wochenheim abholen und den Samstag, manchmal auch den Sonntag mit mir im Haus der Palmers verbringen – eine großzügige Geste ihrer Arbeitgeber.

Mutsch, die Tochter eines Essener Bergarbeiters, hatte 1931 Deutschland verlassen, weil die Menschen dort – wie sie sagte – immer ärmer und böser wurden. Der liberale Geist der Niederländer gefiel ihr besser. Bei der Industriellen-Familie Palmers hatte sie eine Anstellung gefunden, zunächst als Haushaltshilfe, arbeitete sich aber bald zum Haushaltsvorstand hoch. Sie hatte nicht nur Organisationstalent und war pragmatisch und klug, sondern auch ausgesprochen hübsch – mit ihren rotbraunen Haaren und ihren hellgrünen Augen, ihrer schlanken Taille, ihrem üppigen Busen. Sie zog die Blicke vieler Männer auf sich.

An diesem Samstagnachmittag spielte ich mit einem Ball, während sie mit Frau Palmer auf einer Bank saß und sich die Einkaufsliste für die kommende Woche diktieren ließ. Ich hatte gerade erst laufen gelernt, kurz nach meinem zweiten Geburtstag. Ein Spätstarter, wie auch beim Sprechen.

Als die Frühlingssonne meinen Schatten auf die Wiese warf, hatte ich mich wohl erschrocken. Ängstlich griff ich nach dem dunklen Etwas, bekam es aber nicht zu fassen. Als ich mich aufrichtete, vergrößerte es sich sogar. Ich trat einen Schritt nach rechts und einen nach links, drehte mich um mich selbst, sprang in die Höhe, aber das es verfolgte mich weiter. Weinend rannte ich zu Mutsch, doch sie verstand nicht, was mit mir los war, entschuldigte sich bei Frau Palmer für die Störung und schimpfte: „Mach nicht so´n Theater!“

Das hat sie oft zu mir gesagt. Lange wusste ich nicht, was Theater machen bedeutet.

Frau Palmer hatte mich beobachtet und lächelte: „Ich weiß, wovor Moritz Angst hat: Er hat seinen eigenen Schatten entdeckt.“

Mutsch legte ihr Schreibzeug beiseite, stand mit einem „Pardon, gnädige Frau!“ auf und kam auf mich zu. „Hab dich nicht so, Moritzchen. Das ist ganz normal: ein Schatten. Und jetzt sei ruhig, pssst! Sonst scheint die Sonne nie wieder, und der Himmel stürzt ein. Und du bist dran schuld.“

Lange hatte ich diese Angst. Bis heute eigentlich …

Das Einzige, was gegen diese Angst half, war, dass ich mich zusammenkauerte, meine Knie umarmte, meinen Kopf darauf legte und meinen Oberkörper langsam vor und zurück schaukelte: „Mmhmm.“

Moritz II

Etwa drei, vier Jahre alt muss ich gewesen sein. An diesem Freitagnachmittag war die große Halle des Wochenheimes so leer, dass jeder Schritt und jedes Wort darin laut und lange widerhallten. Alle Kinder waren bereits von ihren Eltern abgeholt worden, nur ich nicht. Die Nonnen ermunterten mich zu spielen. Schließlich könne ich jetzt alles haben, worum ich sonst hart kämpfen musste: Holzautos und Bauklötze, Teddys und Puppen. Aber ich wollte nicht spielen. Ich wollte, dass meine Mutter mich endlich abholt.

Meistens spielte ich sowieso nur mit einem Stuhl, der mir als Ladentheke diente. Dann war ich sowohl Verkäufer als auch Kunde. Seit ich jedoch vor einigen Wochen auf dem Marktplatz einen Puppenspieler gesehen hatte, spielte ich fast nur noch Theater – meistens den Kasper. Ich stieg auf meine Bühne, den Stuhl, zog Fratzen und machte Faxen, verbeugte mich und applaudierte mir selbst. Dann lachten die anderen Kinder. Es war mir lieber, dass sie über mich lachten, als dass sie mich auslachten oder schlugen, was sie oft genug taten. Sie nannten mich Rotschopf und Bastard. Was das bedeutet, habe ich erst sehr viel später begriffen.

Hatte mich meine Mutter etwa vergessen? Ich spürte, dass es um mich ging, als die Nonnen tuschelten; ich hörte, was sie sagten, kannte aber das Wort Bazillenträger ebenso wenig wie Scharlach und Quarantäne.

Als ich Mutsch sah, rannte ich freudig auf sie zu, doch sie hielt mich auf Abstand. Keine Umarmung, kein Über-den-Kopf-Streicheln, kein Küsschen.

„Pardon, Moritzchen, einen Moment!“, rief sie mir zu und eilte zu den Nonnen.

Während sie lange mit ihnen flüsterte, beschlich mich die Angst, ich hätte etwas angestellt und meiner Mutter damit Ärger bereitet. War ich immer brav gewesen? Oder hatte ich etwa widersprochen, gestritten oder geschimpft? Weinte ich zu oft? Oder erzählten die Nonnen meiner Mutter womöglich, was ich heute Mittag angestellt hatte?

Im Essensaal war mir ein Platz in der Ecke, weit entfernt von den anderen Kindern, zugewiesen worden. Ich verstand nicht, warum. Es gab Graupensuppe, die ich nicht mochte. Die Nonne an der Essensausgabe drohte mir wie immer: „Alles aufessen, sonst scheint morgen die Sonne nicht.“

Als sie den Essensaal kurz verließ, nahm ich meinen Teller und schüttete die Suppe zurück in den großen Kessel. Die anderen Kinder kicherten, doch als die Nonne zurückkam, verpetzten sie mich. Die Nonne rief aufgeregt die anderen Nonnen hinzu, und niemand durfte mehr von der Suppe essen.

Ich verstand das nicht. Ist Mutsch deswegen böse auf mich? Würde meinetwegen die Sonne nie wieder scheinen und der Himmel einstürzen?

Zum Glück kam in diesem Moment Mini – Wilhelmine Tegelaar, die fünfzehnjährige Schwesternschülerin – und nahm mich auf den Arm: „Moritz, du kannst so schön lächeln. Lächle mal für mich.“

Also versuchte ich zu lächeln. Als ich über Minis Schulter hinweg sah, dass Mutsch wegging, ohne sich von mir verabschiedet zu haben, weinte ich und schrie.

„Deine Mutter kann sich heute nicht um dich kümmern, Moritzchen. Du bist krank, und damit du kein anderes Kind ansteckst, bleibst du ein bisschen bei mir“, versuchte Mini mich zu trösten. Doch ich wollte bei niemandem bleiben außer bei meiner Mutter. Verzweifelt schrie und strampelte ich.

Da wurde selbst Mini streng: „Wenn du so böse und unartig bist, nehme ich dich nicht mit. Dann musst du ganz allein hier im Heim bleiben.“

Da ich das auf keinen Fall wollte, hörte ich auf zu schreien und zu strampeln und gab mir Mühe zu lächeln. Mini lächelte nun auch. „Na bitte, jetzt bist du wieder mein lieber, braver Moritz.“

Zunächst versteckte mich Mini in ihrer Kammer im Haus ihrer Eltern, deshalb musste ich mich mucksmäuschenstill verhalten. Vom Abendessen brachte sie mir ein Stück Brot und eine Tasse Tee mit. Als ich auf die Toilette musste, wickelte sie mich in eine Wolldecke ein und trug mich durchs Haus wie ein Paket. Wieder in ihrer Kammer musste ich niesen. Wie ich es gelernt hatte, entschuldigte ich mich: „Pardon.“

Da klopfte es an der Tür. Herr und Frau Tegelaar riefen in strengem Ton, sie wüssten genau, dass Mini jemanden bei sich habe; sie solle sofort die Kammer öffnen. Mini betete ein Vaterunser, bevor sie aufschloss. Als Herr und Frau Tegelaar eintraten, legte ich meinen Kopf schräg und lächelte, so wie es Mutsch und Mini immer gefiel. Prompt waren ihre Eltern mild gestimmt.

Nachdem Mini ihnen meine Situation erklärt hatte, lobte Herr Tegelaar sie. Da war sie erleichtert, das spürte ich. Als ihr Vater sagte: „Willkommen, kleiner Moritz!“, und als ihre Mutter lächelnd ihre Arme öffnete, hätte ich am liebsten geweint, aber ich hielt es für besser, weiter zu lächeln. Während mich Frau Tegelaar an sich drückte, atmete ich den Duft von frischer Wäsche ein; ein Geruch, den ich bis heute liebe.

Nach langen Gesprächen mit Mutsch nahmen mich die Tegelaars zunächst für ein halbes Jahr zu sich. Daraus wurden fast drei Jahre; die schönste Zeit meiner Kindheit. Mein Zuhause war in der Molenstraat in Santpoort, nahe der Nordsee. Mutsch besuchte mich fast jedes Wochenende, brachte Geschenke und Geld für die Familie mit. Ob die Tegelaars mich aus christlicher Nächstenliebe oder wegen des Geldes aufgenommen hatten, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich mich in dem alten Haus mit dem kleinen Garten wohlfühlte und die Ruhe genoss.

Tagsüber war ich mit Frau Tegelaar, die für andere Leute wusch und bügelte, allein. Wenn Mini am späten Nachmittag aus dem Kinderheim kam, rannte ich ihr freudig entgegen. Sonntags spazierte sie zusammen mit ihrem Freund Co und mir durch Santpoort – wie eine richtige Familie: Vater, Mutter, Kind. Ich freute mich, wenn sich Mini freute, denn wenn sie lächelte, strahlten ihre großen, hellblauen Augen. Und weil Mini lächelte, wenn ich lächelte, lächelten wir beide oft.

Moritz III

„Warum müssen wir denn weg von hier? Wo ist das, Deutschland? Was heißt das: Heim ins Reich?“

Mutsch antwortete auf meine Fragen nicht, sondern presste die Lippen aufeinander und schob mich ins Auto, auf den Rücksitz, neben Mini. Sie setzte sich nach vorn neben Herrn Tegelaar, der uns zur deutschen Grenze brachte.

Beim Abschied von Frau Tegelaar hatte ich noch einmal mein Gesicht an ihre Schürze gedrückt und den Frische-Wäsche-Duft eingeatmet.

„Brrrr.“ Ich machte das Motorengeräusch nach, weil ich das Schweigen im Auto nicht aushielt.

Mini schaute aus dem Fenster. Als sie den Kopf zu mir wandte, sah ich, dass sie weinte. Da weinte ich auch. Sie nahm meine Hand und ließ sie erst wieder los, als wir aussteigen mussten, am Bahnhof.

Von dort ging es weiter nach Berlin. Mutsch versuchte, mir meine erste Zugfahrt schmackhaft zu machen: „Sieh mal, die großen Eisenräder! Und der Schornstein! Und der Rauch!“ Doch das interessierte mich nicht, ich wollte zurück zu Mini.

In Berlin verstand ich die Leute nicht, meine Muttersprache war Niederländisch. Selbst Mutsch hatte mit mir kaum Deutsch gesprochen. Das einzig Schöne an der Fahrt war, dass ich auf Mutschs Schoß sitzen durfte, weil der Wagon überfüllt war. Ich legte meinen Kopf an ihren Busen und schloss die Augen.

Warum wir damals nach Berlin und nicht nach Essen fuhren, wo wir Verwandte hatten, hat sie mir nie erklärt. Ebenso wenig, wer mein Vater war. Wenn ich später vorsichtig versuchte, das Gespräch auf dieses Thema zu bringen, brachte sie mich mit einem abweisenden Blick und einem „Fehlt er dir etwa? Fehlt es dir an irgendwas?“ zum Schweigen. Ich wuchs ohne Verwandte auf, sie war mein Ein und Alles.

Bei der Ankunft in Berlin erschien mir alles feindselig: der große Bahnhof, das hektische Treiben und der Lärm auf den vollen Straßen. Lange warteten wir in einem Büroflur, dann gingen wir zu einem älteren Ehepaar, das eine Fünf-Zimmer-Wohnung hatte und uns ein Zimmer abtreten musste. Schwere Teppiche und dunkle Stofftapete. Sie ließen uns spüren, dass sie lieber allein geblieben wären. Ihr Hochdeutsch verstand ich nicht. Verständlicher war für mich der Berliner Dialekt, „ick“ klang vertraut, wie im Niederländischen.

Solange ich mit Mutsch zusammen sein konnte, war alles erträglich, doch sie musste arbeiten, bei der Bombenfabrikation. Also wurde ich mit der Kinderlandverschickung nach Ostpreußen gebracht.

„Moritzchen, du fährst in die Ferien“, versuchte Mutsch mich zu trösten, als ich beim Abschied weinte. Von wegen Ferien, es war die Hölle. Ich wurde bei der wohlhabenden, kinderlosen Familie Major einquartiert. Herr Major war Rechtsanwalt. „Hart, aber gerecht“, lautete seine Devise.

„Ich erwarte von dir, einem deutschen Jungen, nicht nur gute Leistungen in der Schule, sondern auch tadelloses Benehmen.“

Am liebsten hätte ich nur im Haus gesessen und gelesen, denn das hatte ich mir inzwischen selbst beigebracht. Ich konnte zwar die Buchstaben miteinander verbinden, kannte aber viele Worte nicht. Herr Major war jedoch der Meinung, ich müsse draußen herumtoben und trainieren, mit den polnischen Kindern: „Ein deutscher Junge muss lernen, sich durchzusetzen.“

Janek war der Anführer der Kinderbande und begrüßte mich, indem er mich anspuckte – mitten ins Gesicht. Am liebsten hätte ich mich erbrochen, aber dann hätten die Kinder mich noch mehr ausgelacht, noch gehässiger. Also wischte ich die Spucke ab und lächelte frech – ich versuchte es zumindest.

„Elender Deutscher“, fauchte Janek. Er trug keine Schuhe, sondern hatte Lappen um die Füße gewickelt.

„Ich kein Deutscher, ich Niederländer“, verteidigte ich mich, aber das interessierte Janek und seine Freunde nicht.

Am nächsten Tag schlich ich mich in die Küche der Majors und stibitzte ein halbes Brot, um es Janek zu bringen – in der Hoffnung, er ließe sich bestechen. Es klappte: Janek brach das Brot und verteilte es unter seinen Freunden. Dann gab er mir mit einem Kopfnicken zu verstehen, dass ich beim Korbball mitspielen darf.

Zunächst war ich erleichtert, dass ich – ein wenig zumindest – dazugehörte, aber ich konnte nicht gut werfen. Ich war unsportlich und Linkshänder. Sie lachten mich aus, und keiner wollte mich in seiner Mannschaft haben. Also machte ich aus meiner Ungeschicklichkeit eine Clownsnummer: Ich stolperte absichtlich über meine eigenen Füße, stopfte den Ball unter meine Jacke, rannte damit über das Spielfeld und warf ihn hoch, um ihn auf meinem Kopf landen zu lassen und dann umzufallen. Die Kinder lachten. Da fühlte ich mich halbwegs sicher.

Brot mitbringen und Quatsch machen – das war mein Schutz. Bis zu jenem Nachmittag: Nahe des herrschaftlichen Hauses der Majors gab es eine Fabrik, vor der die dort produzierten heißen Bonbons in Fässern abkühlten. Es war eine Mutprobe unter den Kindern, Bonbons zu stehlen. Auch ich wollte, musste das schaffen, um anerkannt zu werden. Also schlich ich mich mit den anderen von hinten an das Gebäude heran. Weil ich von dort nicht alle Seiten einsehen und überprüfen konnte, ob wirklich kein Fabrikarbeiter in der Nähe war, musste ich mich auf die anderen Kinder verlassen, die mir schließlich das Zeichen gaben, loszurobben. Doch sobald ich an dem dampfenden Fass angekommen war und in die warme, klebrige Masse gegriffen hatte, wurde mein Handgelenk so fest gepackt, dass ich die Bonbons sofort wieder fallen ließ.

„Elender Deutscher!“, schimpfte der stämmige Mann und schlug mich auf den Hinterkopf. Das tat weh. Noch schlimmer war der Moment, als Janek und die anderen Kinder aus ihren Verstecken hervorkrochen, mit den Fingern auf mich zielten, als wollten sie mich erschießen, und hämisch wiederholten: „Elender Deutscher.“

Als ich von dem Arbeiter grob am Ohr gepackt und zum Haus der Familie Major geschleift wurde, lachten sie mich aus; als ich zur Strafe von Herrn Major mit einem Gürtel verhauen wurde, grölten sie vor Vergnügen. Jedes Mal, wenn der Riemen mit einem Knall auf meinem nackten Hinterteil landete, jubelten sie. Als mein weinerliches Aufjaulen hinzukam, schwoll ihr Triumphgeheul noch an.

Am Abend konnte ich mich nicht mal in den Schlaf wiegen, weil ich vor lauter Schmerzen nicht sitzen konnte.

Dieses Erlebnis machte mir klar, dass ich niemandem trauen kann, den Kindern noch weniger als den Erwachsenen.

Unsere Lehrer waren entweder alt und böse oder kriegsversehrt und böse. Am schlimmsten war Feldwebel a.D. Zenner. Wenn ich den Stift in der linken Hand hielt, schlug er mit dem Lineal auf meine Fingerknöchel: „Die gute Hand, Junge!“ Richtiges Deutsch wurde mir quasi eingebläut: Jeder blaue Fleck eine Rechtschreibregel. Und jedes Mal das schadenfrohe Grinsen meiner Klassenkameraden.

Ich wartete, dass meine Ferien zu Ende gingen. So still und höflich ich mich im Haus auch verhielt, ich hatte das Gefühl, meiner Pflegefamilie lästig zu sein. Damit sie mich nicht wieder zum Spielen nach draußen schickten – zu Janek und den anderen Kindern –, eilte ich nach der Schule dicht an den Häuserwänden entlang durchs Dorf, schlich mich ins Haus und suchte mir eine ruhige Ecke, wo ich bis zum Abendessen lesen konnte: in der Fibel, in Zeitungen, die Herr Major weggelegt hatte, in Kochbüchern, die mir die Haushälterin gab.

Als mir von Herrn Major mitgeteilt wurde, dass ich am nächsten Tag zu seiner Schwester käme, dachte ich, dass er mich wegen des Bonbon-Vorfalls loswerden wollte und dass seine Schwester noch strenger und härter zu mir sein würde als er. In der letzten Nacht, die ich bei den Majors verbrachte, war ich so verzweifelt, dass ich weglaufen wollte. Aber es war Winter, und ich wusste, dass da draußen niemand war, der mir helfen würde, zu meiner Mutter ins ferne Berlin zu kommen. Ihre Briefe erreichten mich immer erst nach Wochen und die versprochenen Pakete mit Süßigkeiten und Wollsachen kamen niemals bei mir an.

Zu meinem Erstaunen war Ludmilla Major ganz anders, als ich befürchtet hatte: zart, von angeschlagener Gesundheit – eine ledige Mittfünfzigerin, die mit zwei Katzen zusammenlebte und alles Grobe und Gewalttätige zutiefst verachtete. Sie trug schwarze Kleider aus edlen Stoffen und hatte ihre ergrauten Haare kunstvoll zu einem Dutt hochgesteckt. Ihre Worte klangen durch ihr rollendes R weich und behaglich.

„Vor Tausenden von Jahren, im alten Ägypten, wurden Katzen als Gottheiten verehrt. Sie haben das nicht vergessen. Auch Kleopatra und Alexander erwarten diese Art der Behandlung von dir, lieber Moritz“, erklärte sie mir kurz nach meiner Ankunft. Tatsächlich hatten ihre beiden Katzen etwas Selbstbewusstes, fast Erhabenes, aber auch Abweisendes an sich. Sie ließen sich von mir streicheln, aber nur so lange es ihnen gefiel, dann kratzten sie mich.

Nachdem mir Frau Major meine Kammer gezeigt und mir etwas Zeit gelassen hatte, mich darin einzurichten, bat sie mich in den Salon. Dort standen zwei schwere, braune Ledersessel, ein Klavier – und ein riesiger Schrank voller Bücher. Vor Staunen bekam ich den Mund gar nicht mehr zu. „Haben Sie die etwa alle …?“

„Mehrmals, mein Junge. Ein gutes Buch ist wie ein guter Freund: Es gibt dir in jeder Lebenslage etwas Neues.“

Mit einer einladenden Geste forderte sie mich auf, in einem der beiden Sessel Platz zu nehmen. Ich versank darin und konnte mich nur aufrecht halten, indem ich mich auf die mächtigen Armlehnen stützte. Frau Major nahm ein Buch aus dem Regal und setzte sich auf den gegenüberliegenden Sessel. Sofort sprang eine der Katzen auf ihren Schoß und machte es sich dort bequem. Frau Major legte eine Hand auf den Rücken der Katze; mit der anderen hielt sie das Buch und las mir ein Gedicht von Heinrich Heine vor:

„Wenn die Kinder sind im Dunkeln,

Wird beklommen ihr Gemüt,

Und um ihre Angst zu bannen,

Singen sie ein lautes Lied.

Ich, ein tolles Kind, ich singe

Jetzo in der Dunkelheit;

Klingt das Lied auch nicht ergötzlich,

Hat’s mich doch von Angst befreit.“

„So ist es! Je mehr Angst ich habe, desto lustiger werde ich.“ Ich erschrak, weil ich vor Begeisterung aufgesprungen war, und setzte mich rasch wieder hin. „Wenn man traurig ist“, erklärte ich unsicher, „wird man nur noch trauriger. Aber wenn man fröhlich ist, vergisst man manchmal, dass man traurig ist.“

Zu meiner Erleichterung lächelte Frau Major verständnisvoll und nickte. In den folgenden Wochen deklamierte sie täglich Gedichte: Heine, Goethe, Schiller, Herder, und ich hörte ihr dabei aufmerksam und dankbar zu. Sie war eine der wenigen Frauen, vor denen ich keine Angst hatte, denn sie war gleichmäßig gut gelaunt und sprach leise. Da ich mich auf ihre Milde verlassen konnte, breitete sich nach einigen Monaten eine bisher unbekannte Ruhe in mir aus. Ich konnte sogar einschlafen, ohne mich erst hin und her wiegen zu müssen. Wenn es sich Kleopatra an meinem Fußende bequem machte, fühlte ich mich geborgen.

Für die Schule sollten wir Gedichte über entweihte Schollen, Heimatwehnot und Knechtschaftsleid nicht nur auswendig lernen, sondern „… mit innerer Bewegung und Begeisterung rezitieren!“, hatte Feldwebel a.D. Zenner befohlen. Also prägte ich mir die Worte ein und deklamierte sie so pathetisch wie möglich, in der Hoffnung, damit nicht nur unseren Lehrer, sondern vor allem Frau Major zu begeistern.

„Was ist denn das für eine schwülstige Reimstolperei?“, fragte sie erstaunt. „Heimatwehnot? Kennst du dieses Wort?“

Ich schüttelte den Kopf und schämte mich, denn ich kannte nicht nur dieses Wort nicht, sondern ich verstand das ganze Gedicht nicht. Wenn ich an Heimat dachte, dann an den Garten der Familie Tegelaar in Santpoort.

„Ach, mein Junge, ich will dir keinen Ärger in der Schule bereiten“, seufzte Frau Major. „Sag es so auf, wie du es eingeübt hast.“

Ich bekam darauf meine erste Eins in Deutsch. Gedichte faszinierten mich – der Rhythmus der Sprache und deren Bildlichkeit. Also bat ich Frau Major, mir ein Gedichtbuch zu leihen. Sie gab mir einen Band von Johann Wolfgang von Goethe. An dem Abend, an dem ich den Prometheus las, fand ich keine Ruhe mehr. Das Blut hämmerte in meinen Schläfen. Dieser wütende, trotzige Geist rüttelte mich derartig auf, dass ich das Gedicht wieder und wieder las und schließlich auswendig konnte.

Am nächsten Morgen beim Frühstück sagte ich es vor Frau Major auf.

„Mein lieber Moritz, das klang ja, als seien es deine eigenen Worte, als hättest du sie selbst geschrieben. Du hast Talent.“ Es war das erste Mal, dass mich jemand, der mir etwas bedeutete, lobte. Von nun an lernte ich jeden Nachmittag ein Gedicht auswendig. Dabei behielt ich die Verse so im Ohr, wie Frau Major sie betont hatte, mit diesem weichen, rollenden R.

Frau Major liebte die deutsche Kultur und Kunst. „Doch was die Deutschen jetzt anrichten in Europa und in der ganzen Welt, ist …“ Sie spitzte ihren Mund: „Pfui!“ Nach einer langen Pause fügte sie hinzu: „Es wird ein schlimmes Ende nehmen. Die Russen werden bald hier sein – auf dem Weg nach Deutschland. Und ihre Rache wird furchtbar.“

Das machte mir Angst, vor allem davor, dass ich Frau Major wieder verlassen musste. Meine einzige Hoffnung war, dass ich dann endlich meine Mutter wiedersehen und bei ihr bleiben könnte.

Es vergingen noch Monate, ehe es so weit war. Zum Abschied reichte mir Frau Major ein Buch mit „Deutschen Gedichten“. Ich saß mit den anderen deutschen Kindern auf der Ladefläche eines Lastwagens, der uns – wieder einmal – „Heim ins Reich“ bringen sollte. Niemals vergesse ich ihre letzten Worte: „Pass auf dich auf, mein lieber Moritz, du bist zu zart für diese Welt.“

Juliane II

Als ich Vater das nächste Mal in der Klinik besuchte, brachte ich ein Aufnahmegerät mit. Er redete schnell und laut, als seien alle Dämme gebrochen. Hin und wieder unterbrach ich ihn vorsichtig, fragte nach oder bat ihn um Details.

Zwar kannte ich einige Anekdoten aus seinem Leben schon, aber wie er jetzt von seiner Kindheit erzählte, war mir neu und berührte mich.

In seiner Wohnung schaute ich mir die wenigen Fotos, die er von sich aus dieser Zeit besaß, an: ein hagerer Junge, der seine Hände vor der Brust hält, abgeknickt wie ein Häschen, und dabei bittend die Augen aufschlägt: Hab mich lieb!

Wie schwer musste es gewesen sein, und wie hoch war es ihm anzurechnen, dass er ein gutmütiger, warmherziger Mensch geworden ist, obwohl er weder eine fürsorgliche Mutter noch einen Vater gehabt hatte!, dachte ich.

Als ich mich am späten Nachmittag von ihm verabschiedete, kam mir auf dem Flur der Arzt entgegen, der bei der Einweisung dabei gewesen war.

„Wie ist Ihr Eindruck von Ihrem Vater?“, fragte er.

„Ich habe ihn noch nie so gelöst erlebt. Vieles, was auch, aber nicht nur mit seinem Alkoholkonsum zusammenhing, hat er bisher versteckt, überspielt, selbst vor seiner Familie.“

„Das ist nicht unüblich. Wir müssen über Co-Alkoholismus reden. Die Angehörigen von Suchtkranken sind immer mit krank, wollen das aber meist nicht wahrhaben.“ Er schaute mich an, als habe er mich bereits als diejenige entlarvt, die ihren Vater seit Jahren,seit Jahrzehnten gedeckt und es ihm damit ermöglicht hat, so weiterzumachen.

Unumwunden gab ich zu, dass es so war. „Aber ich habe diese – wie soll ich es nennen? – Gewohnheit, diese Art der Loyalität bereits aufgegeben. Schließlich habe ich ihn eingeliefert.“

„Wirft er Ihnen das vor?“

„Nein, er erzählt mir sein Leben.“

„Aha, dann sind Sie schon einen großen Schritt weiter als die meisten anderen Patienten.“ Nach kurzem Überlegen setzte er hinzu: „Verraten Sie mir, wann Sie sich dazu entschieden haben, Ihre Rolle als Co-Abhängige zu verlassen?“

„Am letzten Weihnachtsabend war das, kurz danach.“

Er nickte, als wüsste oder ahnte er, was sich an diesem Abend zugetragen hatte. „Wenn Sie Hilfe brauchen – Sie wissen ja, wo Sie mich finden.“

Weihnachtsabend 2000 – Teil 1

Es fing wie üblich an: Ich kam zu spät, weil ich – wie an jedem 24. Dezember – nachmittags mit den Kindern im Jugendzentrum gefeiert hatte. Für einige von ihnen waren das die schönsten Stunden des ganzen Weihnachtsfestes – mit Kerzenschein, gemeinsamem Singen, Kakao-Trinken, Plätzchen-Essen und mit kleinen Geschenken, die wir durch Spenden finanziert oder selbst gebastelt hatten. Wieder war es mir schwergefallen, die Kinder wegzuschicken – nach Hause, wo viele von ihnen keinen gemütlichen Weihnachtsabend zu erwarten hatten. Bei einigen gab es Tränen.

Dieses Mal hatte ich die bevorstehenden freien Tage nötiger denn je. Nicht nur, weil ich mich matt und kränklich fühlte und sich mein Asthma verschlimmert hatte, sondern weil ich mir vorgenommen hatte, meine abgebrochene Masterarbeit noch mal zur Hand zu nehmen. Seit fast vier Jahren lag sie in meinem Schreibtisch. Eigentlich waren drei Tage dafür viel zu kurz, aber länger konnte ich die Kinder nicht allein lassen – meine Kinder, wie ich sei mitunter nannte und womit mich Tim manchmal aufzog.

Er war enttäuscht, weil ich allein an die See fahren wollte. „Obwohl wir schon länger als ein halbes Jahr zusammen waren, hältst du mich mehr auf Distanz, als dass du versuchst, mir näher zu kommen.“ So hatte er neulich sein Gefühl beschrieben.

Als ich in der geräumigen Altbauwohnung von Björn und Heike ankam, saß meine Familie am Tisch, und es duftete nach Pfefferkuchen und Kaffee. Vater war bereits weggegangen – unter dem immer gleichen Vorwand –, um in Kürze als Weihnachtsmann aufzutreten.

„Gleich kommt er, Tante Jule!“, raunte mir Karlchen aufgeregt zu. Er sah aus wie Björn als Fünfjähriger: feuerrote Stoppelhaare und Sommersprossen über Sommersprossen.

„Wir müssen ihn doch erst herbei singen“, sagte ich und setzte mich, neben meine Mutter. Adrett sah sie aus – mit ihrer neuen Kurzhaarfrisur, ihrem dunkelblauen Samtpullover und ihrer karierten Hose. Neben dem fast zwei Meter großen, fülligen Günther wirkte sie beinahe mädchenhaft. Als sie mich fragte, warum ich denn meinen Freund – der ja wohl ein bekannter Künstler ist – nicht mal mitbrächte, reagierte ich abweisender als gewollt: „Das geht niemanden was an!“

Mutter zuckte zusammen. „Entschuldigung, ich wusste ja nicht, dass das ein Staatsgeheimnis ist.“ Ich kam mir blöd vor und entschuldige mich.

Als Karl mit Sind die Lichter angezündet begann, stimmten alle ein, und allmählich machte sich in mir eine feierliche Rührung breit. Ich dachte an die mir liebsten Menschen: Tim, Ulrike, Bernd … Ach herrje! Ich hatte vergessen, meinen engsten Freunden Weihnachtsgrüße zu senden! Das war mir noch nie passiert! Der Stress im Jugendzentrum wegen der gestrichenen Erzieher-Stelle und der Heimeinweisung eines Kindes hatte mich vollkommen in Beschlag genommen. Ich stand auf, ging in den Korridor, nahm mein Handy aus der Manteltasche, tippte eine „Frohe Weihnachten“- SMS und schickte sie an Ulrike und Bernd. An Tim schrieb ich: „Ich denke an dich.“

Wir sangen gerade Stille Nacht, als es klingelte. Sofort verstummten alle. Ich raunte Karl zu: „Der Weihnachtsmann.“

„Nein, der klopft doch – bum, bum, bum.“ Er stampfte dreimal mit dem Fuß auf.

Mutter wurde unsicher. „Oder kommt er etwa doch?“

Er – unser großer Bruder Magnus: hochbegabt und hoch verschuldet, Alkoholiker und nicht willens, daran etwas zu ändern. Wie viel Geld habe ich ihm schon geliehen und nicht zurückbekommen! Wenn ich ihn vorsichtig daran erinnerte, warf er mir Gier und Kaltherzigkeit vor. Belogen und bestohlen hat er mich! Das Schlimmste war jedoch, dass ich ihn mehrfach in die Klinik bringen musste, in einem lebensbedrohlichen Zustand. Das erste Mal war ein Trauma für mich, das sich leider wiederholte!

Nach dem Entzug war er jedes Mal wieder obenauf, voller Pläne und ohne jedes Bedauern: „Ich bin nun mal krank, alkoholkrank – basta!“

Ich hielt lieber Abstand zu ihm, Björn ebenso. Aber natürlich hatte er ihn – wie jedes Jahr – zum Heiligabend eingeladen.

„Er hat nicht mal geantwortet“, sagte Björn und setzte vorwurfsvoll hinzu: „Karl kennt er noch nicht mal. Seit fünf Jahren nicht! Ein toller Onkel!“

Als vom Hausflur her eine tiefe Männerstimme ertönte: „Lasst mich ein, ihr Kinder, draußen schneit es Rinder“, rief Karl: „Es ist doch der Weihnachtsmann!“, rannte zur Tür, riss sie auf und begann vor Aufregung zu stottern: „Ha-hallo Wei-weihnachtsmann, wi-wir haben schon auf dich gewartet.“

Dieser Weihnachtsmann sah witzig aus: Unter die Mütze hatte er eine Packung Lametta gestopft, sodass es aussah, als habe er lange, silberne Haare, dazu trug er eine Sonnenbrille. „Ich hatte Gegenverkehr, äh, Gegenwind auf dem Weg vom tiefen Norden bis nach Berlin.“

„Vom hohen Norden“, korrigierte Karl. „Du kommst doch aus Finnland.“

„Ach ja, aus dem Inland! Aus dem hohen Norden, jawohl, obwohl das Land dort ganz tief ist, ich meine, ganz flach und der Schnee ganz tief. Ach, was rede ich, der Schnee liegt ganz hoch und man sinkt tief ein …“

Karl lachte und führte ihn ins Wohnzimmer, wo der Weihnachtsmann den Geschenke-Sack abstellte und sich in den ledernen Ohrensessel fallen ließ. Karl nestelte nervös an seinen Sachen herum, als er Der Weihnachtsmann ist hier, schon klopft es an der Tür vorsang. Am Ende des Liedes atmete er vor Erleichterung hörbar aus.

Wir applaudierten, und der Weihnachtsmann lobte ihn: „Das hast du aber fein gemacht, Karlchen. Du wirst mal ein großer Künstler – wie die ganze Schult– Familie. Ich selbst tanze ja seit 1945 im Rundfunkballett.“

Wir kannten diesen Witz seit Jahrzehnten, doch Karl brauchte eine Weile, ehe er ihn verstand. „Im Radio tanzt doch gar keiner. Ach so, du machst Quatsch. Wie mein Opa. Der macht auch immer Quatsch. Aber der musste noch mal weg – in sein Theater. Den eisernen Vorhang einölen. Das macht er jedes Jahr, weil am Weihnachtsabend keine Vorstellung ist, und weil er dann seine Ruhe hat …“

Als es um Vaters Theater – ging, fiel er aus seiner Weihnachtsmann-Rolle: „Jaja, es muss alles seine Ordnung haben, bevor der neue, fulminante Herr das ganze Theater umbaut, damit möglichst nichts mehr an das erinnert, was es einmal war.“

Ich wusste, wie sehr ihn die bevorstehende Renovierung des Theaters und der neue Intendant verunsicherteund ängstigte. Um von diesem heiklen Thema abzulenken, schlug ich vor: „Lasst uns anstoßen!“

Björn goss – wie immer bei Familienfeiern: alkoholfreien – Sekt ein, und wir prosteten uns zu.

Endlich gab der Weihnachtsmann dem ungeduldigen Karl seine Geschenke. Den großen Plüschhund wollte er aber am liebsten selbst behalten: „Wuff, wuff! Das ist mein Rolfi. Er hatte auch solche Augen.“

Karl drückte das Kuscheltier kurz an sich und reichte es dann mit ausgestreckten Armen an den Weihnachtsmann zurück: „Du brauchst ihn mehr als ich. Ich bekomme bald einen richtigen Hund.“

„Wirklich?“, fragte der Weihnachtsmann Björn.

Heike warf ihm einen vielsagenden Blick zu.

„Mal schauen, später, wenn Karl groß genug ist, um mit seinem Hund Gassi zu gehen“, sagte Björn.

„Dann behalte ihn bis dahin.“ Der Weihnachtsmann gab Karl den Plüschhund zurück.

Das war ein schöner Moment, leider der letzte an diesem Abend, denn kurz danach klingelte das Telefon. Heike musste es erst suchen und ertastete es schließlich unter einem Sofakissen. Hätte sie es doch bloß nicht gefunden! Hätte er doch vorher aufgelegt! Sobald sie den Anrufer erkannt, gab sie den Apparat wortlos an Björn weiter. Der wünschte zunächst gut gelaunt ein „Frohes Fest“, Sekunden später wurde sein Gesichtsausdruck undurchdringlich und hart. Ich wusste sofort, dass Magnus am Apparat war.

„Ja. Sag ich ihm.“ Björns Stimme bebte. „Aber nicht gleich. Erst ist Karl dran, dein Neffe.“ Nach einer kurzen Pause setzte er hinzu: „Und das muss ausgerechnet jetzt sein, am Heiligabend, ja?“

Da war es vorbei mit Vaters Weihnachtsmann-Rolle. „Kommt er noch?“, fragte er besorgt.

„Jetzt nicht“, bat Björn. „Erst die Bescherung!“

„Nein, sag erst, was los ist. Ich merk’ doch, dass etwas nicht stimmt.“

Es war nicht das erste Mal, dass Magnus trotz seiner Abwesenheit ein Familienfest torpedierte.

„Ja, es war Magnus“, sagte Björn schließlich genervt. „Ja, er heult, weil er allein ist. Er sitzt in der Kneipe, ist sternhagelvoll und will, dass du zu ihm kommst, um ihn auszulösen, denn er hat – wie könnte es anders sein? – kein Geld.“ Bitter setzte er hinzu: „Alle Jahre wieder …“

„Ich hab’s geahnt“, sagte Vater mit zitternder Stimme.

Karl verstand nicht, warum der Weihnachtsmann, der eben noch so lustig war, plötzlich so traurig wurde. Ich wusste genau, wie er sich fühlte, wie ihn dieser Stimmungsumschwung verunsicherte.

„Am besten, wir bringen den Weihnachtsmann jetzt zur Tür. Er muss ja schließlich noch zu vielen anderen Kindern“, versuchte ich, die Situation zu retten, und reichte Vater die Hand, um ihm aus dem Sessel zu helfen. Björn musste mir helfen. Wir führten ihn hinaus. Bis zur Zimmertür schaffte er es halbwegs, Haltung zu bewahren. Als er sich aus dem Blickfeld des Kindes wähnte, brach er zusammen. Wir konnten ihn gerade noch auf einen Stuhl im Flur setzen.

„Beruhige dich erst mal!“ Björn stand unbeholfen vor ihm. „Dann sehen wir weiter.“

„Gleich wird es klopfen – bum bum bum“, flüsterte Vater. „Und sie holen mich. Diesmal bin ich dran.”

„Warum?“, fragte ich.

„Weil ich schuld bin.“

Mit mühsam unterdrückter Wut redete Björn auf ihn ein: „Woran sollst du denn schuld sein? Daran,dass unser großer Bruder sein Leben nicht auf die Reihe kriegt? Daran, dass er sich mal wieder ins Delirium säuft – pünktlich zu Weihnachten?“