Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Emons Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

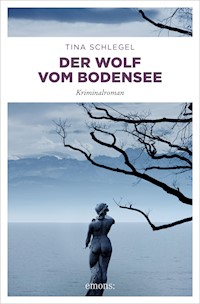

Kommissar Sito will mit seiner Freundin ruhige Tage verbringen, doch plötzlich hereinbrechender Schnee macht die Halbinsel Höri zu einer weißen Falle. Ausgerechnet jetzt taucht ein Wolf auf und versetzt die Menschen in Angst – Sito fürchtet um das Leben seines weißen Schäferhundes, der dem Wolf zum Verwechseln ähnelt. Die Lage spitzt sich zu, als eine Schriftstellerin ermordet aufgefunden wird inmitten zahlloser Manuskriptseiten, auf denen immer wieder ein Name steht: Sito. Als am Neujahrstag ein Kind spurlos verschwindet, gerät Sito in einen Strudel aus Lügen, unaufhaltsamer Gewalt und der erbarmungslosen Jagd nach dem Wolf.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 492

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Tina Schlegel war Regieassistentin, Drehbuchautorin und Redakteurin, bevor sie als freiberufliche Kulturjournalistin unter anderem für die Süddeutsche Zeitung und die Münchner Abendzeitung arbeitete. Seit 2012 schreibt sie für die Augsburger Allgemeine über Kunst, Theater und Musik. Tina Schlegel lebt mit ihrer Familie im Unterallgäu.

www.tinaschlegel.de

Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.

© 2019 Emons Verlag GmbH

Alle Rechte vorbehalten

Umschlagmotiv: Montage aus mauritius images/BY/

emanoo/photocase.de

Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, nach einem Konzept von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer

Umsetzung: Tobias Doetsch

Lektorat: Lothar Strüh

eBook-Erstellung: CPI books GmbH, Leck

ISBN 978-3-96041-436-0

Originalausgabe

Die Zitate aus Gedichten von Hermann Hesse:

»Grauer Wintertag«1; »Herbstgeruch«2;

»Der Liebende«3,4,5,6; »Februarabend«7;

Auf Wanderung«8; »Die Stunde«9; »Stufen«10

Unser Newsletter informiert Sie

regelmäßig über Neues von emons:

Kostenlos bestellen unter

www.emons-verlag.de

Die gefrorene Zeit

Schnee fiel gestern übers Land.Wie eine weiße, starre HandLegte er sich schwer auf mich, Bis aller Atem aus mir wich.

Nachts drang die Kälte bis weitIns Tal. Gefroren unsre Zeit, Trüb geworden unser Blick, Wie ausgelöscht der Weg zurück.

Heute liegt die Welt im Nichts.Matt und stumm jenseits des LichtsVerharren wir im eisgen Sein,Hoffnungslos, doch nie allein.

Prolog

Er hielt inne. Reckte die Nase in die Luft und witterte. Schnee. Das konnte er riechen. Eisiger Wind blies ihm in die Augen. Er blinzelte. Kalt roch es, kalt und weiß. Weiß roch auch der Hunger. Neben ihm raschelte etwas. Mit geschmeidigen Schritten setzte er sich in Bewegung. Unter ihm der in einen grauen Schleier gehüllte Bodensee, neben ihm der Wald und vor ihm ein kleiner Ort, den er meiden würde. Noch hatte ihn kein Mensch zu Gesicht bekommen, es wäre gut, wenn das so bliebe. Sein Atem wurde schneller, schnappte neben dem Duft nach Schnee noch etwas anderes auf – den Atem seiner Vorfahren. Wie viele mochten hier über den Bodanrück gelaufen sein? Über hundert Quadratkilometer Fläche, Moore und Wälder. Kehr nicht zurück, hatte eine innere Stimme ihm gesagt und eine andere sich leise erhoben: Doch. Er musste zurückkehren. Die Spuren seiner Vorfahren suchen. Ihre letzten Gedanken atmen, ihr Schweigen fühlen. Den Grund verstehen. Da, eine erste Schneeflocke vor seinem Gesicht. Er hatte es gewusst. Es wurde Zeit. Die Dämmerung fiel zu dieser Jahreszeit als dunkelgrauer Schatten über die Landschaft ähnlich schnell wie ein Sturzregen.

Er machte einen großen Bogen, schwenkte in Richtung des Waldes und wollte dorthin verschwinden, woher er gekommen war. Abtauchen in das Dickicht der Wälder, doch dann verlangsamte er seine Schritte und hielt abrupt an. Weiter hinten, in der Nähe des einsamen Hauses. Gestalten, die sich vor dem eingestürzten Himmel eines Winterabends abhoben. Drei, vier Menschen mochten es sein. Sie trugen etwas, zunächst dachte er, es seien Gewehre, dann aber merkte er, dass es Schaufeln waren. Er schlich ein wenig näher heran, nutzte den Schutz einiger Bäume am Waldrand und die Dunkelheit. Die Menschen schleppten etwas, das in eine Decke gehüllt war. Dann gruben sie. Sie gruben und gruben, standen abwechselnd in dem Loch und warfen die Erde heraus. Wütend sah das aus, wütend oder verzweifelt oder beides. Er konnte sich nicht entscheiden, wusste nicht, was ihn hielt.

Doch konnte er sich nicht losreißen, gleichzeitig wusste er um die Gefahr der Entdeckung. Keine fünfzig Meter trennten ihn von den Menschen dort. Sie arbeiteten eifrig, ohne ein Wort. Sie waren sich offensichtlich einig. Jetzt prüfte einer, ob das Loch tief genug war. Ihn schauderte. Er sah sich schon in dieses Grab fallen, angeschossen, verwundet, im Sterben begriffen, doch wach und mit einem Blick auf die erdigen Mauern. Im Fallen würde er den Atem seiner Vorfahren erfassen, einholen und in sich behalten. In ihre Augen würde er blicken, bevor sein Körper auf der feuchtkalten Erde aufschlug. Er schüttelte sich, dann starrte er wieder auf die Menschen und ihre Schaufeln. Einer wischte sich den Schweiß von der Stirn. Er konnte den Schweiß riechen, schüttelte sich wieder und schluckte. Ein anderer sah auf die Uhr und bekreuzigte sich. Dann sprang der Letzte aus dem Erdloch, das ihn komplett verborgen hatte. Gemeinsam zogen sie an der Decke und ließen das Bündel in das Grab fallen.

In der nächtlichen Stille hörte er laut und deutlich das Geräusch des Aufpralls.

Teil 1: Refugium

Weihnachten

Ich weiß, das sind meine letzten Tage. Schweißgebadet bin ich letzte Nacht aufgewacht. Aus einem Traum, der doch keiner war. Ich sah mich wie eine Statue am Ufer stehen, schön in Stein gemeißelt, anmutig stehe ich dort. In Ewigkeit gebannt der weite Blick über den See. Ich sehe mich dort stehen und stehe hinter mir, teile den Blick, aber nicht meine Gedanken. Schnell ein paar Zeilen, dachte ich im Traum und schrieb sie auf:

Der Anfang.

Der Anfang und der Anfang vom Ende.

Am Anfang ist alles leicht; am Ende auch. Nur das Dazwischen.

Ich sitze mit Kaffee am Tisch. Es ist Weihnachten. Meine letzten Tage. Vielleicht schon heute? Steht er draußen vor der Tür und wartet auf mich? Ich bin Jana Smetlin. Ich war hier. Ich bin nur noch ein Blick auf etwas, das weit vor mir liegt.

Immer wieder muss ich an Penthesilea denken, die Amazonenkönigin in Kleists Drama, diese tragische Figur, die ihren Geliebten tötet, weil die Gesetze es ihr vorschreiben, dabei hatte er sich ihr ergeben, aus Liebe, um sie ganz für sich zu gewinnen. Penthesilea, der Name ist wie Musik, ich sage ihn manchmal mehrmals hintereinander. Penthesilea, Penthesilea, Penthesilea. Ob ich ihm auch in den Tod folge? Heute? Ist heute schon mein letzter Tag? Das Schweigen draußen ist unheimlich. Sie werden kommen.

Am Anfang war alles leicht, am Ende erwartungsgemäß.

Das Dazwischen, ein nicht enden wollendes Intermezzo der Verwirrung. Und der Einsamkeit. Eine tragische Errungenschaft meiner Talente.

Anfangen.

Ich grübelte. Über dich und den Anfang vom Ende.

Am Anfang war alles leicht.

Dazwischen.

Du wirst kommen. Ich warte. Geschrieben ist nun alles.

***

Roman Enzig verließ seine Wohnung in der Talgartenstraße und überquerte die Laube. Es war nicht viel los um diese frühe Uhrzeit am ersten Weihnachtsfeiertag, aber er hatte es in seiner Wohnung nicht mehr ausgehalten. Der Weihnachtsabend im Krankenhaus mit all seinen Freunden war schön gewesen. Sie waren einander wirklich nähergerückt in diesem letzten Jahr im Präsidium, und Enzig hatte zum ersten Mal gedacht, dass er darüber hinwegkommen würde, dass er vor knapp eineinhalb Jahren von der internen Ermittlungsbehörde als Profiler für die Mordkommission Konstanz angeheuert worden war, um Hauptkommissar Paul Sito im Auge zu behalten. Enzig hatte lange gedacht, dass dieser Makel auf ewig an ihm haften würde, doch seit er Sito reinen Wein eingeschenkt hatte, fühlte er sich nicht nur besser, sondern auch rehabilitiert. Seine Loyalität galt seinem Kollegen und Partner und inzwischen auch Freund Paul Sito, mit dem er zwei der schwersten Fälle seiner Karriere gut bestanden hatte, auch wenn er noch immer nicht hinter sein Geheimnis gekommen war. Irgendwann, so wusste Enzig inzwischen, da würde Sito ihn einweihen, und dann wäre das Band zwischen ihnen noch stärker. Enzig seufzte. Er hatte keine Freunde, auch das gemeinsame Arbeiten war ihm bislang schwergefallen. Hier in Konstanz schien sich dieses Blatt endlich zu wenden.

Halb zehn an einem Feiertag im Winter. Enzig erreichte die Fußgängerzone auf dem Weg zur Marktstätte, ohne einem Menschen begegnet zu sein. Auch mal ganz schön. Einsamkeit auf den Straßen war anders als die Einsamkeit in einer Wohnung, seiner Wohnung, die er vor einigen Monaten für sich und Anna renoviert hatte und in der er nun allein lebte.

An der Marktstätte blieb er stehen. Ein Mann stand dort und studierte die Schrifttafel. Enzig wurde bewusst, dass er zwar hier aufgewachsen war, aber noch niemals diese Tafel gelesen hatte. Er schämte sich ein wenig und erwog für einen Moment, sich dazuzustellen, ging dann aber schnell weiter. Wer weiß, vielleicht hätte der andere ihn in ein Gespräch verwickelt, und irgendwie sah dieser andere mit seinem Hut so aus, als würde das ein sehr anstrengendes Gespräch werden.

Enzig zog den Schal fester um seinen Hals. Eine Mütze wäre gut gewesen. Der Wind zog eisig vom See herauf. Vor drei Tagen war hier reges Treiben gewesen, inzwischen hatten die Buden des Weihnachtsmarktes, die sich bis vor zum Hafen erstreckten und Tausende von Besuchern durch die Innenstadt hin zum See und dort auf das Schiff trieben, wo es noch enger war, das Feld geräumt. Jetzt war wieder Platz für die Augen, freie Sicht. Den Weihnachtsmarkt hatte Enzig dieses Jahr ausgelassen. Was hätte er dort auch suchen und finden sollen? Für einen Augenblick überlegte er, bei Anna vorbeizulaufen. Zu klingeln und einfach zu fragen, wie es ihr ging, aber sie wollte ihre Ruhe haben. Zeit zum Nachdenken. Noch immer.

Seine Schritte wurden ausladender. In der Unterführung entdeckte er noch Spuren von der Weihnachtsdekoration, ein trauriger Kranz lag dort achtlos in der Ecke und der Stiefel von einem Weihnachtsmann. Wo war der zweite? Dann hatte er endlich den menschenleeren Hafen erreicht. Enzig setzte sich trotz der Kälte auf eine der Bänke und starrte auf die Anlegestelle für die Tretboote. Im Sommer war hier immer Hochbetrieb. Im Sommer … Er erinnerte sich genau an seinen letzten Besuch hier am See. Heiß war es gewesen. Enzig schloss die Augen.

Manchmal ist da so viel Kitsch, hatte er damals gedacht, dass es schon wieder schön ist. Die »Möwe« legte damals am Konstanzer Hafen an. Die Sonne schien. Das Brautpaar, das von der »Möwe« hinunter auf dem Landgang balancierte, Hand in Hand, war im Rentenalter. Leichtfüßig trippelte sie, hielt ihre freie Hand nach oben und winkte dem Kapitän. Die Gäste folgten, alle im selben Alter.

Ob die jüngeren Familienmitglieder wohl gegen diese Hochzeit waren, hatte Enzig überlegt und an seine eigene gedacht. Hochzeit, nicht an die Familie.

Sie trug einen Blumenkranz im Haar, Margeriten und Kornblumen mäanderten durch graue Locken, er trug einen hellen Anzug und einen Strohhut, den er zum Kapitän hin lüpfte und dabei seinen Gehstock gefährlich in die Höhe schwang. Eine echte Möwe schrie und flog erschrocken von einem Pfosten auf.

Manchmal ist so viel Kitsch wie eine Flucht nach vorn …

Hinter Enzig, oben auf den Stufen, hatten sich damals zwei peruanische Indianer mit ihren Instrumenten positioniert, grellbunt, Panflöte und Sphäre für den Verstärker. Daneben ein provisorischer Verkaufsstand: Federschmuck und Flöten im Kleinformat. Umzingelt von verklärt dreinblickenden Touristen. »Ach, klingt die Panflöte nach Fernweh …« Ja, dachte Enzig, fern wäre gut. Die Musik mit touristenadäquatem Sound oszillierte zwischen Schmerz- und Schamgrenze.

Wo man hinsah, hatten die Menschen ihre Schuhe abgelegt. Es war der heißeste Sommer seit Jahren gewesen, der im letzten Jahr. Der Kampf um die Steine, die im Wasser lagen, brachte Bewegung in die träge Masse. Im Panflötenrhythmus hüpften die Kinder, quakten die Enten auf der Flucht vor verschwitzten Touristenfüßen.

Manchmal ist Überleben keine Selbstverständlichkeit …

Enzig hatte sich damals abgewandt – um dann direkt in einen Blumenkranz zu blicken. Kornblumen und Margeriten. Schön war das. Viel zu schön. So viel Glück in drei Farben.

Der schnelle grün-weiße »Fridolin« raste über den See und Enzig durch die Sicht. Wenn man mal langsam denkt, wird man prompt vom Leben überholt.

Schnell weg. Damals war Enzig geflüchtet in Eugens Café und hatte sich dort Buchweizen-Olivenbällchen und – mutig – eine Avocado-Limetten-Torte bestellt. Vielleicht ja was für die Hochzeit. Hatte er gedacht und auch: Sito würde sich freuen …

Enzig öffnete die Augen. Alles grau. Keine Kornblumen in Sicht, auch keine Kinder. Eine Möwe spazierte vor ihm auf und ab. Langsam und stumm. Ob sie wohl fror? Enzig wusste nichts von Vögeln, nichts über ihre kalten Füße, und dennoch überkam ihn Mitleid. Am liebsten hätte er die Möwe in den Arm und mit zu sich nach Hause genommen, ihr unterwegs von Anna und den Kornblumen erzählt, jenen Kornblumen, die ihm heute gewiss nicht mehr aus dem Kopf gehen würden.

***

Später. Immer später. Alles kam immer später, sollte kommen. Er wusste nicht, wann »später« sein sollte. Irgendwann werden wir glücklich sein, hatte sein Vater zur Mutter gesagt. Später eben. »Schau dir den See nur an.« Das Argument, das für den Vater alles erklärt hatte, der See, er lag ihnen zu Füßen, dort, wo sie wohnten, oberhalb von Hemmenhofen, und die Mutter hatte spitz und pikiert erwidert: »Der Untersee ist’s, nur der Untersee«, um an ganz schlechten Tagen hinzuzufügen: »Der ist so klein, dass ihn keiner von einem Fluss unterscheiden kann.« Sie hatte schon recht, die Mutter. Und dennoch war es schön, da musste er dem Vater zustimmen. Gegenüber die Schweizer Seite, wenn die Lichter angingen, das mochte er besonders. Sie konnten Mannenbach, Berlingen und Steckborn sehen, überall Lichter und hinter den Lichtern, so stellte er sich immer vor, glückliche Familien, Eltern, die vielleicht am Tisch saßen und mit ihren Kindern Karten spielten. Er starrte dort hinüber von seinem Stuhl vor dem Fenster im ersten Stock des alten Bauernhofes, starrte hinüber und träumte sich in jedes dieser Lichter hinein.

Es ist dein Kind, Anton, hatte sie gesagt, und er hatte nicht gewusst, was er darauf antworten sollte. Es hatte nichts gegeben, das hätte gesagt werden sollen oder gar müssen. Dein Kind. Was mochte das heißen? Er wusste auch jetzt noch nichts zu sagen. Er, Anton Huber, sollte also ein Kind haben?

Sein Mund fühlte sich trocken an. Er verließ die warme Stube und öffnete die Tür nach draußen. Ein frischer Wind blies ihm eisig entgegen. Ein kalter Ostwind hatte Einzug gehalten seit einigen Tagen, schneidend fuhr er um die Häuser und durch die Straßen der Orte auf der Höri. Er sucht uns heim, dachte Anton und spielte im Geist mit dem Wort Heimsuchung. Der Ostwind ist eine Heimsuchung, sagte er sich, er lässt uns zu Hause Schutz suchen.

Er stand auf der Schwelle und leckte sich über die Lippen, schmeckte dort das Blut und wusste, dass es in einem dünnen Rinnsal aus seiner Nase getropft war. Das passierte immer wieder. Nur ein paar Tropfen, wenn er sich aufregte, ein wenig mehr. Er wischte mit dem Handrücken über seine Nase, dann schloss er hinter sich die Tür und ging mit ein paar Schritten über den Hof zu einer Scheune. Dort hatte er sich in den letzten Tagen einen Vorrat an Essen und Getränken angelegt. Er kontrollierte zum wiederholten Male den Bestand an Konserven, Tüten und Flaschen und nickte beruhigt. Wohl hatte er an alles gedacht, falls doch noch eine Schneefront kam. Man wusste nie hier draußen.

Sie waren nett, die Hemmenhofener wie die Gaienhofener. Da er im Niemandsland zwischen den Orten wohnte, fühlten sich beide Seiten bisweilen verantwortlich. Manchmal kamen sie und fragten, ob er was brauchte. Wo er eigentlich dazugehörte? Er wusste es nicht mehr. Das war schon so lange her, dass er irgendwo dazugehören musste. Im Großen und Ganzen ließen sie ihn in Ruhe auf seinem Hof. Seit einiger Zeit allerdings war da dieser seltsame junge Mann, der durch die Wälder streifte, bestimmt einer der Künstler aus dem Künstlerhaus. Im Dorf hatte er die Leute davon erzählen hören, dass die Stiftung wieder neue Gäste beherbergte. Eigentlich war er neugierig, was die dort so machten in diesem Künstlerhaus. Er könnte ja mal hinspazieren.

Die beiden Pferde wieherten leise, weil sie seine Anwesenheit bemerkten. Er würde auch diesen Weihnachtsfeiertag hier im Stall verbringen, in dicke Decken gehüllt bei seinen Tieren sitzen und Weihnachten feiern. Es hatte etwas Ursprüngliches, Heroisches, ja, im letzten Jahr hatte da plötzlich ein spiritueller Hauch im Raum gehangen; wie es der Pfarrer ihnen allen einige Stunden zuvor noch gewünscht hatte. Vielleicht aber war es auch nur der Hauch seines Atems gewesen. Aber dieses merkwürdige Licht, das er gesehen hatte, einen ganz außergewöhnlichen Stern, der nur für ihn und seine beiden Pferde geleuchtet hatte, das konnte er sich nicht erklären. Dabei hatte er keinen Tropfen Alkohol getrunken. Dieses Jahr war einfach alles still.

Und da war noch jemand, damals, der an seiner Seite gesessen war. Der alte graue Hund, der keinen Namen hatte und der schon so lange da war, dass Anton sich gar nicht mehr an ein Leben ohne ihn erinnern konnte. Nur wenig später hatte er lernen müssen, wie ein Leben ohne den Hund war. Als endlich der Frühling gekommen war, hatte er eines Morgens tot vor seiner Haustür gelegen. Einfach so. Da hatte Anton gestanden auf seiner Schwelle, dort, gestarrt hatte er eine Weile auf den Hund, obwohl er im selben Moment gewusst hatte, dass er tot war. Diesen einen Schritt, den er dann auf ihn zu gemacht hatte, um ihn mit dem Fuß anzutippen … Er würde das nie vergessen. Er wusste nicht, weshalb er das tat, tat es einfach und wartete, doch nichts geschah. Sein Hund ohne Namen war tot.

Viel schneller als erwartet kam ein neuer: Ein Streuner schien geradezu auf den Tod des alten Grauen gewartet zu haben. Er strich ein paar Tage um das Haus, bellte ihm ein paarmal entgegen, dann näherte er sich und schlich sich Stück für Stück in sein Leben. Anton Huber griff zu einer Flasche Apfelsaft und verließ die Scheune.

»Es ist ein grauer Wintertag,

Still und fast ohne Licht,

Ein mürrischer Alter, der nicht mag,

Dass man noch mit ihm spricht.«

Die Zeilen huschten durch seinen Kopf, ohne dass er sie gerufen hätte.

Es war immer schön gewesen, die Stimme seines Vaters zu hören, wenn er Gedichte rezitierte. Anfangs. Sie hatten so viel zusammen gelesen. Die Stimme war ihm Trost, wenn er traurig oder einsam war. Es waren glückliche Tage gewesen.

Glückliche Tage, glückliche Tage …

»Wieder hat ein Sommer uns verlassen,

Starb dahin in einem Spätgewitter.«

Nein, nicht sterben, leben! Und nicht mehr allein …

***

Zeus hielt nicht viel von Ausschlafen. Auch nicht an Feiertagen. Es war kurz nach sechs Uhr, als der weiße Schäferhund sich neben dem Bett von Paul Sito aufrichtete und leise, aber beharrlich fiepte.

Sito musste grinsen. Er wusste, dass Zeus sehr geduldig war und das Fiepen in dieser Lautstärke sich durchaus ignorieren ließ, aber er wusste auch, wie groß jeden Morgen die Freude seines Hundes war, wenn er endlich die Augen öffnete. Er tat ihm den Gefallen und erhielt ein fröhliches Bellen von Zeus – und ein strahlendes Lächeln von Miriam, die neben Zeus am Boden kniete und den Arm um den Hals des Hundes gelegt hatte.

»Ha, er ist wach«, sagte Miriam.

»Was machst du denn da?« Sito lachte und streichelte erst seinen Hund und dann Miriam über die Wange. Er hob die Bettdecke. »Los, komm rein, du frierst doch sicher – halt, nicht du, Zeus!«

Miriam kroch zu Sito unter die Bettdecke und drückte ihre kalten Füße an seine Schienbeine. Oh ja, sie war kalt. Sito war, als hätte er ein Seufzen von Zeus gehört.

Eine halbe Stunde und gefühlte dreißig Seufzer des weißen Schäferhundes später standen sie dann doch auf. Unten war schon der Tisch gedeckt.

»Wann hast du das denn gemacht?«, wunderte sich Sito und öffnete die Terrassentür, um Zeus in den Garten zu lassen. Kalter Wind drang ins Wohnzimmer.

»Brrr, mach zu. Soll ich erfrieren? Ach, das Frühstück meinst du. Ich war schon länger wach. Aber Zeus hat darauf bestanden, dass du ihn rauslässt. Ehrlich.« Sie grinste.

»Kaffee?«, fragte er.

»In der Thermoskanne.«

»Perfekt.«

Sie lachte. »Wie ein altes Ehepaar.«

»Na ja.« Sito verteilte den Kaffee und gab in beide Tassen je einen Löffel Zucker. Als er aufsah, blickte er in Miriams strahlende Augen.

»Sag ich doch, wie ein altes Ehepaar«, flüsterte sie und zwinkerte.

Am liebsten wäre Sito zersprungen, so glücklich war er in diesem Moment. Doch dafür blieb keine Zeit, Zeus winselte an der Tür und sah sehr verfroren aus, und wenige Augenblicke später klingelte das Telefon.

Als er zurückkam an den Frühstückstisch, konnte er gerade sehen, wie Miriam Zeus einen Kuss auf die Nasenspitze gab, und da hatte er den Anruf der fremden Frau von eben auch schon wieder vergessen.

Aufbrüche

27. Dezember, mittags

»Du willst Urlaub?« Roman Enzig drückte auf den Knopf der Kaffeemaschine und wartete, ob sie wohl noch einmal ihren Dienst aufnehmen würde.

»Noch immer keine neue?« Sito setzte sich auf das kleine Sofa mit Blick zum Fenster. Der Kalender an der Wand zeigte noch den 23. Dezember, obwohl es schon vier Tage später war. Draußen vor dem Polizeipräsidium strahlte die kalte Dezembersonne. Ein schöner Nachmittag stand ihnen bevor. Später würde Sito sich mit Miriam treffen, die noch einmal bei ihrem Vater im Krankenhaus war, dann wollte er sie mit seiner Idee überraschen. Ein paar Tage verreisen, über Silvester sogar.

Der Kommissar und die Kunststudentin, das war nicht neu. Seine erste Frau hatte auch Kunstgeschichte studiert. Ein Zufall, sagte er sich, mehr war das nicht, dennoch wohnte dem ein merkwürdiger Beigeschmack inne. Sito schluckte ihn hinunter und hörte auf das gleichmäßige Blubbern der Kaffeemaschine, auf die Enzig wie gebannt starrte. Als die ersten schwarzen Tropfen in die Kanne liefen, freute sich Enzig.

»Na also«, sagte er. »Nein, noch immer keine neue Maschine. Anna wollte – herrje.« Er strich sich mit der Hand durch die Haare. »Also, nun zu dir, Paul. Du willst wegfahren? Find ich gut.«

»Ja, mit Miriam, nur ein paar Tage über Silvester, weißt du, nichts Großes, einfach mal nur sie und ich. Wir sind auch nicht weit weg.« Sito musste grinsen. Führten sie gerade ein Gespräch über ihr Privatleben im Präsidium?

Enzig nickte und öffnete umständlich die Dose mit den Keksen von zu Hause. »Magst du? Kaffee ist auch gleich durch. Meinst du, ich sollte Anna anrufen und auf einen Kaffee einladen? Irgendwann in den nächsten Tagen vielleicht?«

»Unbedingt.« Sito nahm sich ein paar Kekse. »Liegt denn was an?«

Roman Enzig schielte zu seinem Schreibtisch. Da häufte sich ein Stapel mit Akten und Büchern. Er seufzte. »Wo werdet ihr hinfahren?«

Sito war dem Blick seines Partners gefolgt. »Was sind das für Ordner?«

»Frag nicht. Ich konnte mal wieder nicht Nein sagen. Ich hab eine Gastprofessur angenommen. Ich werde ab Februar ein Kompaktseminar an der Uni Konstanz halten für die angehenden Kriminologen.« Enzig nahm die Kanne aus der Maschine und verteilte den Kaffee. Mürrisches Gurgeln folgte.

»Roman, das ist doch toll.« Sito nahm noch einen Keks und wartete, was Enzig ihm gleich erzählen würde, denn glücklich über die Professur sah er nicht gerade aus.

Enzig setzte sich Sito gegenüber. »Ich weiß nicht so recht weiter. Anna will Zeit und weiß nicht, ob sie überhaupt zu mir zurückkommt. Susanna …« Er nahm noch einen tiefen Schluck. »Susanna hat gefragt, ob ich nicht wieder nach Hamburg oder wenigstens in die Nähe ziehen will. Wegen der Mädchen, verstehst du?« Er grinste schief und verlegen und zuckte die Schultern.

»Oh!« Sito war mit einem Schlag hellwach. »Du willst weg aus Konstanz?«

»Ich weiß es nicht. Ich fühle mich hier zum ersten Mal richtig wohl bei der Arbeit. Du und ich, ich meine, ich war noch nie richtig gut in der Zusammenarbeit, aber dieses Mal habe ich das Gefühl, dass es funktioniert. Und auch mit Marc klappt es besser.« Enzig sah Sito erwartungsvoll an. »Wir sind doch ein gutes Ermittlerteam, du, Marc und ich, oder nicht?«

Sito nickte ebenso schnell wie nachdrücklich. »Doch, absolut.« Seit fünfzehn Monaten arbeiteten sie jetzt in der Mordkommission Konstanz zusammen, er, Paul Sito, und Marc Busch waren die Hauptkommissare, Dr. Roman Enzig war als Profiler dazugeholt worden, um ein Fallanalyseteam aufzubauen. Zweimal waren sie bereits hart getestet worden – und hatten bestanden, als Ermittler, aber auch als Menschen und Freunde. »Doch, das sind wir«, bestätigte Sito noch einmal. Nach einer kurzen Pause, die nur von den Geräuschen der Kaffeemaschine erfüllt war, wie ein letztes Aufbäumen, fragte er: »Was wirst du tun?«

»Überlegen. Meine Kinder fehlen mir. Aber das hier, das will ich nicht verlieren.«

Sito biss sich auf die Lippen. Enzig war ihm in den letzten fünfzehn Monaten sehr wertvoll geworden. Wahrscheinlich kannte ihn niemand so gut. Enzig war an seiner Seite gewesen, als er am Abgrund seiner Seele geschürft und nach einem Rest an funkelndem Material gesucht hatte, das es ihm möglich machte, an das Leben zu glauben und an die lichte Oberfläche zurückzukehren.

Er hatte zeitweise überhaupt keine Vorstellung mehr von sich selbst gehabt, keine, die über die Alpträume und das Spiegelbild, das einen blutüberströmten Mörder zeigte, hinausging. Aber jetzt, jetzt war er hier und gesund und motiviert.

»Ich fänd es gut, wenn du hierbleiben würdest«, sagte er deshalb.

Enzig schaute auf. Da war es wieder, das schüchterne und verlegene Lächeln des großen blonden Mannes mit dem brillanten Verstand, der Tatorte analysierte und berühmt für seine Abhandlungen über die Psyche des Täters war, aber selbst oft nicht wusste, wohin mit seinen langen Armen. »Ja?«

»Ja. Ich arbeite gern mit dir und Marc zusammen. Gerade jetzt, wo wir so viel durchgestanden haben.«

Enzig nickte und tunkte seinen Keks in den Kaffee. »Ich find’s gut, dass du ein paar Tage wegfährst. Wann geht es los?«

»Morgen.«

»Morgen schon. Ach so, über Silvester, sagtest du ja. Silvester ist ja bald.« Enzig nahm einen Schluck Kaffee, und sein Blick blieb an der Dose mit den Keksen hängen. »Ach, hast du von dem Wolf gehört?«

Sito schaute auf. »Auf dem Bodanrück, meinst du?«

»Ja, da ist einer gesichtet worden. Irgendwo bei Gundholzen. Oder war es Bankholzen? Ich weiß nicht mehr, dort im Wald auf jeden Fall.«

»Das ist doch gut«, sagte Sito und hoffte, dass man den Wolf in Ruhe lassen würde.

»Er soll übrigens weiß sein, der Wolf, meine ich.« Enzig holte sich noch einen Keks.

»Ein weißer Wolf also.« Sito lächelte. »Dann sieht er ja aus wie Zeus.«

»Hmm, pass bloß auf deinen Hund auf. Ich hör schon die Rufe der Jäger.«

Die konnte Sito auch hören. »Werde ich im Auge behalten.«

»Ich nehme an, alle Beteiligten?«

»Natürlich. Vor allem den Wolf, wenn es denn einen gibt.«

»Sie kommen zurück, heißt es«, murmelte Enzig kauend.

»Jeder kommt irgendwann zurück«, sagte Sito, »das weißt du doch.«

Nächtliche Sequenzen

28. Dezember, nachmittags

Miriam kam aus dem Krankenhausgebäude, stieg zu Sito in den Wagen und begrüßte Zeus, der auf der Rückbank saß. Es war später Nachmittag.

»Also dann«, sagte Sito und fuhr los.

»Ich soll dich grüßen. Von Friedrich. Und von meiner Mutter.«

»Ach«, entgegnete Sito überrascht, »deine Mutter ist hier?«

»Ja, es sieht ganz so aus, als hätte die Sorge um meinen Vater sie daran erinnert, dass sie ihn einmal geliebt …« Miriam hielt abrupt inne. »Paul«, sagte sie, »bitte halt an irgendwo. Wir müssen reden. Es ist … Ich kann so einfach nicht weitermachen.«

»Okay.« Sito lenkte den Wagen in eine Parkbucht, schaltete den Motor ab und sah zu ihr. Er ahnte, worum es gehen würde. »Ich höre dir zu.«

»Nein, Paul, nicht du sollst mir zuhören. Ich dir! Immer wenn ich denke, jetzt sind wir einander nah, dann machst du garantiert einen Schritt von mir weg, als hättest du Angst vor der letzten Konsequenz. Bist du noch böse auf mich? Wegen letzten Herbst?«

Sie wirkte entschlossen. Sito wusste, dass sie nach Antworten suchte, schon lange. Wie Enzig, schoss ihm durch den Kopf. Beide erwarteten sie Antworten von ihm.

»Paul?«

»Ich weiß, was du denkst. Und nein, ich bin nicht böse. Ich will diese Tage mit dir und einiges für mich und für uns klären, okay?«

Miriams Blick durchbohrte ihn förmlich, doch Sito hielt ihm stand.

Sie nickte langsam. »Gut. Und, Paul«, sie holte Luft, und Sito beschlich ein eigenartiges Gefühl, »du musst aufhören, Angst um mich zu haben. Es war nicht deine Schuld.«

Ihm war, als hätte er einen tiefen Luftzug mit einer Plastiktüte über dem Kopf genommen.

»Und jetzt lass uns in diesen Urlaub fahren«, sagte Miriam und lachte. »Ich bin so gespannt, wohin du mich entführst.«

Schnell legte Sito seine Hand auf ihre und ein Lächeln in sein Gesicht. »Das freut mich wirklich. Du wirst sehen, alles wird gut.«

Es begann zu regnen. Doch es war nur eine Frage der Zeit, bis aus dem Regen Schnee werden würde. Sito sah die Reichenau an sich vorbeiziehen, dann Hegne. Das gleichmäßige Geräusch des auf die Scheibe prasselnden Regens schläferte Miriam ein, schließlich fiel ihr Kopf zur Seite und lehnte am Gurt. Sito lächelte und streichelte ihr Bein. Neben jemandem schlafen zu können, so viel Vertrauen. Hinter ihm seufzte Zeus. Keine Angst haben, wiederholte Sito in seinem Kopf, nicht um Miriam, nicht um seinen Hund, nicht um den Wolf. Das Leben tritt ohnehin ein, wie es will.

Der Scheibenwischer schlug bereits auf höchster Stufe vor seinen Augen hin und her und konnte dennoch nichts gegen den starken Regen ausrichten. Auf der B 33 kamen sie nur noch langsam vorwärts. Im Radio sagten sie, dass Blitzeis drohte. Einfacher Schnee hätte auch gereicht, dachte Sito. Plötzlich schreckte Miriam neben ihm hoch. »Wo –«

»Du hast nur ein paar Minuten geschlafen. Schade«, meinte Sito und starrte angestrengt auf die Fahrbahn. »Hab schon gehofft, dass du erst am Ziel aufwachst, dann wäre die – verdammt, was soll –«, rief er und bremste scharf.

Auch Miriam schrie auf. Weiter vorn war ein Lkw ins Schleudern geraten, hatte ein Auto neben sich quasi überrollt und war dann in die Mittelleitplanke geknallt. Sitos Wagen war vielleicht der fünfte, der an der Unfallstelle zum Halten kam. Die Szenerie war unwirklich, beinahe surreal. Man konnte kaum etwas erkennen, und zunächst wagte keiner, aus seinem Auto zu steigen. Sito hatte noch immer beide Hände am Lenkrad, und Miriam hatte eine Hand vor dem Mund. Wie in Zeitlupe konnten sie beobachten, wie der Lkw umkippte und das Auto unter sich begrub. Das Geräusch war ohrenbetäubend.

»Oh mein Gott«, entfuhr es Miriam.

Sito griff zu seinem Smartphone und rief Polizei und Notarzt. Schließlich stieg er aus. Auch aus einem der anderen Wagen stieg ein Mann aus. Im klirrend kalten Regen standen sie sich gegenüber, doch keiner wusste etwas zu sagen. Der Regen trommelte auf ihre Köpfe und durchnässte ihre Kleidung binnen weniger Sekunden. Es war eisig kalt und dunkel geworden. Langsam kamen mehr Autos, weitere Menschen standen hilflos an der Unfallstelle.

»Wir müssen das Stauende absichern«, rief einer.

»Ja, kommen Sie, wir setzen das Auto mit Warnblinklicht langsam zurück«, stimmte ein anderer zu.

»Aber nur auf dem Standstreifen, nicht, dass noch ein Unfall passiert«, warnte ein weiterer.

»Ist denn die Polizei schon informiert?«, rief jemand und schien seine Frage an Sito zu richten, der nur nickte. Er holte eine Taschenlampe aus dem Kofferraum und trat an das Führerhaus des Lastwagens. Er leuchtete hinein und starrte direkt in die Augen eines Mannes, dessen Blick leer war. Sito klopfte gegen die Scheibe, doch der Mann reagierte nicht. Dann kletterte er über die Motorhaube auf die Beifahrerseite und versuchte, diese Tür zu öffnen. Ein Mann kam ihm zu Hilfe, aber sie hatten keinen Erfolg. Endlich hörte Sito den erlösenden Klang der Sirene. Er kletterte von dem Führerhaus nach unten und wartete auf die Polizisten. Auch der Notarztwagen traf ein, und die Männer eilten herbei. Mit Scheinwerfern leuchteten sie den Innenraum ab.

»Darunter ist ein Wagen begraben«, murmelte Sito.

»Wie bitte?« Einer der Polizisten brüllte über das Prasseln des Regens hinweg in Sitos Gesicht, während ein anderer die Feuerwehr alarmierte und weitere Kollegen anforderte, um die Bundesstraße zu sperren. »Es wird arschglatt hier, beeilt euch!«, brüllte er gegen den Lärm ins Telefon.

»Der Lastwagen hat ein Auto unter sich begraben«, wiederholte Sito monoton. Den Regen spürte er nicht mehr. Die Kleidung, die auf seinem Körper klebte, auch nicht. Weitere Krankenwagen trafen ein, und die mitgebrachten Ärzte kümmerten sich nun auch schon um die Fahrer und Beifahrer der ersten Fahrzeuge an der Unfallstelle. Ein Arzt fragte auch Sito, ob er Hilfe bräuchte. Sito lächelte ihn an und verneinte.

»Sind Sie sicher?« Der Arzt beäugte Sito kritisch.

»Hören Sie, ich bin Kommissar bei der Mordkommission, ich bin mir sicher«, antwortete Sito mit fester Stimme. »Ich bin es gewohnt, Tote zu sehen.« Der Arzt ließ von ihm ab, und Sito schüttelte den Kopf. Er war überhaupt nicht daran gewöhnt. Ganz und gar nicht. An so etwas gewöhnte man sich nicht.

Der ungläubige Polizist, der sich bei einem Rundgang um den Unfallort davon überzeugt hatte, dass unter dem Lkw tatsächlich ein Wagen begraben lag, befragte Sito, der bereitwillig Auskunft gab. Derweil war die Feuerwehr damit beschäftigt, das Führerhaus aufzuschweißen. Ein Hebekran rückte an, und die Streifenpolizisten baten alle Autofahrer, die Unfallstelle zu räumen. Sito ging zurück zu seinem Wagen und stieg langsam ein. Als er im Wagen saß, wurde ihm bewusst, dass er Miriam völlig vergessen hatte. Er machte die Innenbeleuchtung an. Das Wasser lief ihm in Bächen von der Stirn, während sie einfach nur dasaß, den Blick stur geradeaus gerichtet. Als ein Polizist an die Scheibe klopfte, riss Sito sich von ihrem Anblick los und ließ mit klammen Fingern das Fenster herunter.

»Da vorn fährt ein Streifenwagen vor. Er wird sie von der Bundesstraße leiten. Bitte folgen Sie ihm umgehend, damit wir hier weitermachen können«, bat der Polizist und fügte hinzu: »Sie sollten nicht mehr allzu weit fahren, es gibt überall Blitzeis. Bleiben sie irgendwo über Nacht. Auch wegen des Schocks, also …«

Sito nickte. »Selbstverständlich.« Er lenkte den Wagen auf die Standspur, vorbei an dem Lastwagen und dem Auto, das jener unter sich begraben hatte. Er konnte Miriam nur hören, beharrlich behauptete sich das Geräusch ihres Atems gegen den Regen. Wenig später verließen sie die B 33 in Richtung Radolfzell.

Sito wischte sich mit der Hand das Wasser vom Gesicht, zitterte vor Kälte. Miriam legte ihm ihre Hand auf das Bein.

»Du bist eiskalt.«

Ihre Stimme erschreckte ihn. »Ja. Das wird alles zu Eis.« Alles an mir und in mir, alles wird Eis, dachte er. Nein, er würde das nicht mehr zulassen, dass er innerlich einfror. Egal, welche Konsequenzen es haben würde. Schicksal. Weshalb nur flog ihm dieses Wort gerade durch den Kopf, als flösse es mit den Regentropfen mitten in ihn hinein?

»Was ist?«

»Wir wären ohnehin genau hier abgefahren.«

»In Radolfzell?« Miriam blickte verwundert nach draußen. »Ich verstehe nicht – was meinst du damit?«

Sito schlug mit der Faust auf das Lenkrad, wütend war er, dass das hatte passieren müssen. Sekunden zu früh. »Der Unfall. Es ist – wir wären ohnehin genau hier abgefahren.«

***

Das Weinglas war leer. Enzig schielte zum Tisch hinüber und überlegte, ob er den Rest der Arbeit ohne Wein erledigen sollte. Er war beinahe fertig und zufrieden mit seinem Vortrag für die erste Einheit an der Universität. Noch immer klang ihm Sitos Bitte in den Ohren, er möge bleiben. Er war hin- und hergerissen. Am frühen Abend hatte er mit den Kindern geskypt, und sofort hatte er wieder diese Sehnsucht nach einer Familie gespürt, aber hier in Konstanz fühlte er sich daheim, mehr denn je. Es musste einen anderen Weg geben. Er würde einfach öfter nach Hamburg fliegen. Und jetzt wollte er zu Anna. Er musste endlich wieder mit ihr reden.

Enzig stand entschlossen auf und verließ seine Wohnung in der Talgartenstraße. Dicke Schneeflocken kamen ihm entgegen. Der Lenk-Brunnen war unter Schnee begraben, die parkenden Autos hatten alle Hüte aus Schnee auf. Ein Pärchen ging lachend von einem Auto zum anderen und suchte nach dem eigenen. Sirenen störten das Geräusch des fallenden Schnees und der knisternden Schritte. So viel Schnee hatte es schon lange nicht mehr in Konstanz gegeben. Und das an nur einem Nachmittag und Abend. Überall auf den Straßen Blitzeis.

Hoffentlich war Sito gut an seinem Ziel angekommen. Hoffentlich ging alles gut, endlich einmal. Enzig schluckte, wusste nicht, woher diese ahnungsvolle Sorge kam. Der Schnee, er musste schuld sein. Der würde die Stadt wieder lahmlegen, auf so etwas war man hier einfach nicht gefasst. Schon jetzt schoben sich die Autos auf der Laube nur mit Schrittgeschwindigkeit dahin. Die Menschen, die sich auf die Straße wagten, liefen vermummt und tief gebückt, als könnten sie sich vor dem Schnee verstecken.

Als Enzig die Laube überquert hatte, stand plötzlich eine Frau vor ihm. Er sah auf, stutzte, dann machte sein Herz einen Sprung.

»Anna.«

»Ja, ich bin’s«, sagte sie lächelnd und strich sich eine Schneeflocke von der Nase.

»Was – ich meine, ich wollte gerade zu dir«, stammelte Enzig.

Sie lächelte wieder. »Und ich zu dir«, flüsterte sie.

Da standen sie also in der Hieronymusgasse, rund um sie herum Schnee, ein paar Menschen, die ins K9 drängten und sich dort auf Kässpatzen freuten oder vielleicht auf ein Konzert, Enzig wusste es nicht; auch nicht, weshalb er gerade über all das um ihn herum nachdachte. Und Hieronymus, wer war das gleich wieder? Hatte der nicht einen Löwen? Und wenn ja, was hatte das zu bedeuten? War er der Löwe, und Anna sollte ihn retten, ihm den Dorn –

»Roman?«

»Ja?« Und dann umarmten und küssten sie sich, und Hieronymus löste sich winkend in den Schnee auf, einen Löwenabdruck zurücklassend. Enzig verschluckte sich fast an der Vorstellung eines winkenden Hieronymus, als sie eng umschlungen auf die Wohnung in der Talgartenstraße zuliefen, die einst ohnehin ihre gemeinsame Wohnung hätte sein sollen. Arm in Arm stiegen sie die zwei Stockwerke nach oben, lachten, stolperten beinahe, weil sie einander nicht loslassen wollten. Es roch nach Holz und Schnee auf nasser Kleidung. Enzig öffnete die Flügeltüren und flüsterte Anna ins Ohr: »Willkommen daheim.«

***

Für die nächsten achtzehn Kilometer benötigte Sito beinahe eine Stunde. Es war inzwischen Nacht, und aus dem Regen war starker Schneefall geworden. Die Straßen waren spiegelglatt. Keine Angst, murmelte der Schnee an Sitos Windschutzscheibe. Wie aus dem Nichts fegte dort ein Bild vorbei von einem weißen Wolf – oder war es ein weißer Schäferhund? Nicht einmal Sito konnte einen Unterschied erkennen. Seine Visionen wurden immer nebulöser. Ob das ein gutes Zeichen war? Wollten sie verschwinden? Seine Finger schlossen sich fester um das Lenkrad. In Moos waren einige Autos liegen geblieben, einen Auffahrunfall hatte es auch noch gegeben. Auf der Pappelallee war ein Wagen in einen Baum gerutscht.

Endlich erreichten sie Gaienhofen, und Miriam wollte schon vorschlagen, einfach hierzubleiben, als Sito kurz hinter dem Ortseingang zielgerichtet nach rechts abbog und wenig später vor einer hübschen kleinen Pension, die »Pension Rosa« hieß, den Wagen parkte. Drinnen ging Licht an, und die Tür wurde ihnen geöffnet. Miriam eilte durch den Schnee auf den Eingang zu, während Sito das Gepäck aus dem Kofferraum holte.

»Gott sei Dank seid ihr endlich da. Wir haben von dem schrecklichen Unfall gehört«, sagte der Mann im Eingang und schob Sito und Miriam in den Flur.

Eine Frau nahm ihnen die nassen Jacken ab. »Oh je, oh je, ihr müsst ganz durchgefroren sein. Hallo, Miriam. Ich freu mich wirklich sehr, dass es endlich klappt, dass ihr ein paar Tage Urlaub bei uns macht.«

Miriam schaute überrascht auf und erkannte im gelblichen Flurlicht das Gesicht von Rosa Eckert, der Sekretärin von Sitos Dienststelle.

»Wir freuen uns ehrlich, dass Sie hier sind«, erklärte nun auch ihr Mann und streckte ihnen die Hand entgegen. »Herbert. Wir hatten ja noch nie das Vergnügen.«

Später im Zimmer, als alle Taschen hinaufgetragen und einige Sachen bereits im Schrank verstaut waren, fiel die ganze Anspannung von Sito ab. Er setzte sich in den Sessel und koppelte sein Handy mit dem kleinen Bluetooth-Lautsprecher, den er seit Kurzem immer bei sich trug. Leise Klaviermusik erklang. Miriam stand am Fenster. »Der Schnee ist unerbittlich.«

Sie kam zu ihm, setzte sich in den Sessel neben ihn und öffnete die Flasche Wein, die Rosa ihnen aufs Zimmer gestellt hatte. »Das hätten wir sein können. Ich meine, es ist nur wenige Autos vor uns geschehen«, flüsterte sie.

Eine Weile waren nur der Schnee und die leisen Klavierklänge zu hören und weit hinten in Sitos Kopf eine Stimme: Keine Angst mehr haben …

»Du hast nie gefragt«, sagte sie.

»Was hätte ich fragen sollen?«, gab Sito leise zurück.

»Warum ich es getan habe.«

Er schwieg.

»Warum hast du nie gefragt?«

Er schwieg.

»Paul?«

»Es hätte keine Antwort darauf gegeben.«

»Es gibt aber eine. Ich wollte die Macht, deren Opfer ich geworden bin, über einen anderen Menschen haben«, begann Miriam vorsichtig und setzte leise hinzu: »Ich dachte, ich hätte sie.«

»Siehst du?« Sito hielt ihr das Weinglas hin zum Anstoßen. »Das wäre gar nicht die Antwort auf meine Frage gewesen.« Er lächelte, staunte, denn es fiel ihm leicht. Das sanfte Klirren der Gläser – es schön zu finden, fiel ihm leicht. Alles. So wird es auch mit der Wahrheit sein eines Tages, dachte er und war beruhigt.

»Was ist am Weihnachtsabend im Krankenhaus passiert?«, fragte Miriam da plötzlich.

»Was meinst du?« Der Wein wärmte seinen Mund und Hals und verdrängte die letzten kalten Tropfen in ihm.

»Irgendetwas war anders. Bist du wieder krank?«

»Aber nein. Im Gegenteil.« Sito nahm ihr das Glas ab und stellte beide auf den Tisch, dann zog er sie zu sich auf seinen Schoß.

»Miriam, ich bin gesund. Das hat mir der Arzt mitgeteilt. Er hat gesagt, ich soll mein Leben wieder leben. Und genau das will ich. Mit dir.« In Gedanken fügte er noch »ohne Angst« hinzu. Er sah ihr strahlendes Gesicht und küsste sie auf die Wangen, die Stirn, den Mund. Sie schmeckte salzig von den Tränen, die ihr über das Gesicht liefen. »Ich bin so froh«, flüsterte sie unter seinen Küssen und: »Es tut mir so leid.« Sito küsste sie, summte in Gedanken die Melodie mit, die ihn umgab, merkte, dass es Albinonis Adagio in g-Moll war, das er lange aus seinem Leben verbannt hatte, weil es so viele Erinnerungen barg, und spürte, dass auch diese Musik ihm leichtfiel. Und irgendwo in seinem Kopf hatte sich dieser weiße Wolf angesiedelt, stand da und beobachtete ihn gerade, geduldig abwartend, ob er ihm zu Hilfe kommen würde. Ja, würde er, denn auch seine Selbstsicherheit war zurück. Nein, keine Angst mehr. Er war zurück. Wie die Wölfe.

Götterdämmerung

29. Dezember, morgens

Kommissar Wint lief den Weg zum Haus hinauf, der freigeschaufelt und inzwischen wohl auch platt getreten war. Es war der 29. Dezember. Nicht einmal zwischen den Jahren konnte es ihn in Ruhe lassen, das Leben. Obwohl, eigentlich war es ja der Tod, der ihn aus dem Bett geholt hatte. Die Fahrt den Erlenlohweg hinauf war eine einzige Rutschpartie gewesen, eigentlich unzumutbar und viel zu gefährlich. Vor der Steige hatte er schon überlegt, das Auto einfach stehen zu lassen, aber als er Minuten später oben ausstieg, war er froh, dass er gefahren war. Denn oben auf dem Plateau musste er noch ein Stück den Feldweg entlang zu diesem einsam gelegenen Haus. Verdammt, dachte er, konnte der Tod sich nicht einmal einen bequemen Ort aussuchen?

Sein Mantel war offen und wurde vom eisigen Ostwind aufgeblasen wie zu einem Segel, das ihn mit sich reißen wollte. Er machte ein paar schnelle Schritte, rutschte aus und wäre beinahe im Schnee gelandet. Hinter sich hörte er unterdrücktes Lachen. Halt jetzt bloß die Schnauze, dachte er, sonst … Das »sonst« blieb in der Luft hängen, denn Christine Fané kam auf ihn zu. Auch das noch.

Der ehemalige LKA-Beamte, der vor einigen Jahren ausgestiegen war, um seine Ruhe zu haben bis zur Pensionierung, verstand nicht, weshalb man ihm eine junge, zielstrebige Frau an die Seite hatte stellen müssen. Und dann noch rothaarig. Gut, das war jetzt ein dümmliches Argument, schalt er sich, aber dennoch, ein roter Pagenschnitt, der Pony stets akkurat, der Blick immer irgendwie auf Krawall gebürstet, wie diese Uma Thurman aus »Pulp Fiction«. Sie wusste alles, und vor allem wusste sie, wo sie hinwollte, und da war diese Stelle bei ihm nur eine Durchgangsstation und er der alternde Polizist auf dem Abstellgleis. Er stöhnte innerlich. Irgendwann würde er ihrem Ehrgeiz ein Bein stellen. Gaienhofen, das hatte so idyllisch geklungen.

Mürrisch sah er wieder zu der Frau, deren roter Pony schnurgerade unter einer dicken grauen Wollmütze hervorlugte. Hoch konzentriert sah sie aus. Wint ballte die Faust in der Manteltasche.

»Könnte mir endlich mal jemand erzählen, was zum Teufel hier passiert ist? Fané, Sie vielleicht, oder stehen Sie nur zum Spaß rum?«, fragte er.

Sie schniefte. »Es wird nicht funktionieren, Herr Wint, so gar nicht. Sie können mich nicht provozieren«, antwortete Christine Fané kühl und erstattete dann, ohne auf eine Erwiderung zu warten, Bericht. »Es sieht nach Einbruch aus. Der Einbrecher hat anscheinend etwas gesucht und dabei eine ziemliche Unordnung und überall Berge von Papier hinterlassen. Wahrscheinlich hat der Mann den Einbrecher überrascht, es gab einen Kampf – und wir haben einen Toten.«

»Hm«, machte Wint und sah sich nach dem Haus um. »Wer hat hier denn gewohnt? Ist nicht auch irgendwo hier das Hesse-Museum?« Müde dachte er daran, dass er hergekommen war, um Ruhe zu haben vor Mord und Totschlag, und dass die Tatsache, dass sie vielleicht einen Toten bei Hermann Hesse hatten, ihm sein Vorhaben gewiss ruinieren würde.

»Nein«, Fané schüttelte den Kopf, »aber fast.«

»Wie ›fast‹?« Wint versuchte, durch das Schneetreiben irgendetwas zu erkennen. »Wo ist denn jetzt das Hesse-Haus?«

Fané atmete hörbar aus. Die Augen verdrehte sie auch noch. Mehr Klischee ging nicht, dachte Wint.

»Es gibt zwei.«

»Zwei was?«

»Hören Sie mal, sind Sie von hier oder ich? Hier unterhalb steht das Hesse-Haus. Das Museum ist am anderen Ende des Ortes.« Sie warf ihm einen Blick zu, der grimmige Verachtung in sich trug.

»Hm.« Wint ärgerte sich. Natürlich wusste er, dass es ein Hesse-Museum und ein Hesse-Haus gab in Gaienhofen. Letzteres war in privater Hand, und die Besitzer kümmerten sich liebevoll um den Garten, um ihn ganz im Sinne Hesses zu erhalten. Er war ja nicht blöd oder ungebildet, aber morgens um acht interessierten ihn ehemalige Wohnhäuser gestorbener Schriftsteller eher wenig. »Ich weiß Bescheid«, sagte er. »Was also ist das hier?«

»Das hier ist ein Künstlerhaus. Es gehört zu einer Stiftung, soweit ich weiß. Hier waren Stipendiaten untergebracht. Literatur, Malerei und so was.«

»Und so was«, brummte Wint. Das hatte ihm gerade noch gefehlt. Hermann, Hermann, dachte er, Tausende von Besuchern lockst du jedes Jahr in deinen Garten hier auf der Höri, alle hoffen sie, das Seelenheil zu finden, das auch du hier auf dieser Halbinsel gefunden hast – immerhin hast du hier dein einziges Haus gebaut! –, das ist ja schön und gut. Aber musst du jetzt auch schon die Toten anlocken?

»Was bitte …«, rief Fané erstaunt aus. »Sehen Sie mal.« Sie zeigte über das weite Feld in Richtung Wald.

Wint folgte ihrer Hand und zog die Augenbrauen hoch. »Ist es das, was ich denke?«, flüsterte er und kniff die Augen zusammen.

Dort vor dem dichten, stummen Weiß des Waldes saß ein Wolf.

***

Am Morgen ließ Sito Zeus in den kleinen Garten und schlang sich eine Decke gegen den heftigen Ostwind um den Körper. Von der Terrasse aus konnte man den See nur als weißes Etwas erkennen. Er sah sich um: Die Pension Rosa war ein renoviertes altes Fachwerkhaus, hellrosa mit dunkelrotem Fachwerk und dunkelgrünen Fensterläden. Miriam wird staunen, wenn sie es bei Tageslicht sieht, dachte er. Dann sah er auf den Straßen ein paar Fußgänger, die sich den Hang zur Hauptstraße nach unten mühten, und ein Auto in Schrittgeschwindigkeit. So viel Schnee in so kurzer Zeit brachte den Verkehr in und um Konstanz bestimmt zum Erliegen. Vielleicht waren sie sogar schon abgeschnitten von der Außenwelt, überlegte er.

Er musste an Enzig denken. In der Nacht hatte dieser ihm eine Nachricht geschrieben mit nur drei Wörtern: »Anna ist zurück.« Sito wusste nicht, wann er sich das letzte Mal so sehr für jemanden gefreut hatte. Alles wird gut, dachte er und lächelte über Zeus, der immer wieder Schneeflocken fangen wollte und durch den Garten tollte.

Miriam erwartete ihn am reich gedeckten Frühstückstisch und inhalierte den Duft des Kaffees. Rosa brachte einen Korb mit frischen Brötchen, einen Teller mit Käse und einen mit Marmelade und Butter, dann verschwand sie in der Küche, und Sito und Miriam waren für sich.

»Gaienhofen also«, sagte sie und lachte.

»Rosa hat uns eingeladen, und ich dachte, das wäre eine gute Idee. Einfach mal woanders und gemeinsam.«

»Das ist eine gute Idee.«

»Und hier ist so viel Kunst«, sagte Sito mit wichtiger Stimme und schenkte sich Kaffee ein.

Miriam lachte. »Ja, ja«, sagte sie, »ich weiß es wohl. Hermann Hesse, Otto Dix, das Künstlerhaus …« Sie nahm sich ein Brötchen und legte den Kopf zur Seite. »Paul Sito, ich kenne dich schon ein wenig – was genau meinst du damit? Heckst du etwas aus?«

»Ach.« Er lachte und biss in eine Semmel. Welch ein harmloser Tagesanfang, dachte er und wünschte Enzig einen ebenso unbeschwerten Morgen. Es war der dreihundertdreiundsechzigste Tag des Jahres. Noch zwei Tage, dann würde ein neues Jahr anbrechen. Die Harmlosigkeit flatterte durch die Luft wie ein Schmetterling, er vertrieb ihn nicht. Tollkühn landete er auf seinem Marmeladenbrötchen – ein blauer Schimmer auf rotem Grund.

»Paul! Du kannst mir nichts vormachen. Du heckst etwas aus, also raus mit der Sprache.« Sie blinzelte ihn an und hielt ihm drohend ihren Kaffeelöffel vors Gesicht. »Los, jetzt sag schon.«

»Na, hör mal, man bedroht keinen Kommissar. Du erfährst es noch früh genug. Erst werden wir spazieren und den Wolf suchen gehen.«

Miriam verschluckte sich beinahe. »Bitte was? Du willst was machen?«

»Ach, nichts«, sagte er und verstrich die Marmelade auf seiner zweiten Brötchenhälfte mit der geflügelten Harmlosigkeit, »dich ablenken. Es klappt aber auch immer wieder.«

In dem Moment begriff er, dass es vor allem die Angst gewesen war, zu versagen, die zwischen ihm und Miriam gestanden hatte. Seit er seine Ehefrau Janina und ihr ungeborenes Kind verloren hatte, nagte diese Angst an ihm, dass Menschen in seiner Nähe Unglück widerfahren könnte. Er musste Miriam endlich von Janina erzählen. Davon, was damals wirklich passiert war, endlich sein Geheimnis offenbaren. Zumindest eines seiner Geheimnisse. Dasjenige, das er im letzten Sommer ausgerechnet einem Mörder anvertraut hatte, dem Mörder, den er so lange verzweifelt gejagt hatte. Mit ihm hatte er eine besondere Verbindung gehabt, und die ließ sich in einem Wort bannen: Schuld. Doch genau davon wollte er sich befreien – ihn traf keine Schuld.

Miriam saß ihm gegenüber und blätterte in dem Veranstaltungsheft für die Region. Der Unfall der vergangenen Nacht drängte sich in Sitos Gedanken.

Das Leben entschuldigt sich für nichts, es tritt ein, wie es will, wie es der Zufall oder das Schicksal will. Zeit, die Vergangenheit anzunehmen.

Miriam sah auf und blickte nach draußen. »Sieh mal.« Er folgte ihrem Blick. Draußen stützte sich eine Frau auf den Zaun, sah zu ihnen herein und winkte. Sie machte irgendwelche Zeichen, dass es wohl sehr glatt sei.

»Im Sommer schießen hier sicher die Radler vorbei«, murmelte Miriam.

»Was meinst du?«

»Na, die ganze Höri besteht doch aus Hügeln, hier geht es immer bergauf und bergab.«

»Ach so.« Sito lachte. »Gut, dass Winter ist. Ich mag die Radler nicht so gern.«

Miriam boxte ihn in die Seite. »Paul, sei ehrlich, du magst die Touristen nicht, das liegt weniger an deren fahrbarem Untersatz. Immerhin radel ich auch immer durch die Gegend.«

»Aber nicht in quietschgelber Radlermontur.«

»Das stimmt. Aber das war bestimmt nur die Mode vom letzten Jahr, wird sicher besser.« Miriam grinste, beugte sich zur Seite und küsste Sito auf die Wange. »Gut, dass Winter ist. Du hast vollkommen recht.«

***

Kommissar Wint schritt durch das Haus und sah sich um. Christine Fané hatte ihre Mütze abgezogen und lockerte gerade ihre Frisur. Sie sah gut aus wie immer, und gerade dass ihm das auffiel, verschlechterte seine Laune noch mehr.

»Verdammt«, brummte er, »das sieht mir nach einem üblen Kampf aus. Was meinen Sie, Fähnlein?« Er war unerwartet stehen geblieben und hatte sich umgedreht. Die junge Frau wäre fast in ihn hineingelaufen.

»Können Sie nicht aufpassen.« Sie strich sich über den Pony.

»Kampf?«, fragte Wint und warf ihr einen spöttischen Blick zu.

Fané sah sich aufmerksam um, kniff die Augen ein wenig zusammen, dann nickte sie. »Ja, das habe ich Ihnen ja draußen schon gesagt. Es sieht nach einem Kampf aus. Fragt sich nur, was der Einbrecher gesucht haben könnte in einem Künstlerhaus.« Sie deutete auf die herumliegenden Blätter. »Und überall ebendiese Seiten, teilweise von Hand beschrieben, andere gedruckt. Computer und Drucker sind in einem der Räume oben.«

Wint nickte. »Okay.« Dann zog er seinen Mantel enger. »Finden Sie es nicht auch unheimlich kalt hier drin? Liegt das nur an der offenen Tür?«

Fané schüttelte den Kopf. »Nein, sicher nicht. Oben war es auch eisig. Wirkte gar nicht bewohnt.«

»Merkwürdig, in der Tat. Wo sind die anderen Stipendiaten? Und jemand soll die Zettel einsammeln und ordnen oder zusammenstellen oder was auch immer damit möglich ist.«

»Schon im Auftrag. Wollte nur, dass Sie sich ein Bild machen.«

Klar, dachte er, hat sie natürlich alles schon geregelt.

»Der Nachbar sagte, dass die anderen schon seit Wochen weg sind.«

»Aha. Und wo ist denn nun eigentlich die Leiche?«

Fané wies mit dem Kopf in das nächste Zimmer, und Wint folgte ihrem Blick. Wenig später standen sie vor dem Opfer, das in einer unnatürlich verrenkten Haltung und vollständig bekleidet mit einer Winterjacke am Boden lag. Das Gesicht blutig und die Kleidung zum Teil blutdurchtränkt. Ein Arzt kniete daneben und untersuchte eine Wunde am Kopf, die aussah, als wäre das Opfer immer wieder gegen die Wand geschlagen worden. Wint stand unbeeindruckt vor der Leiche und beobachtete, wie der Arzt das Gesicht leicht drehte. Aus dem Augenwinkel konnte er Fanés wissbegierigen Blick sehen.

Der Arzt erhob sich und hielt Wint und Fané seine Hand entgegen. »Wir hatten noch gar nie miteinander zu tun. Ich bin Dr. Parson vom Gerichtsmedizinischen Institut in Singen. Nun, wie es aussieht, ist das ein Fall für die Mordkommission.« Parson beugte sich über die Leiche und zeigte auf die linke Gesichtshälfte. »Gewalteinwirkung, immer wieder auf dieselbe Stelle, das spricht für ordentlich Wut und Kontrollverlust.« Dann deutete er auf die gegenüberliegende Zimmerwand, an der eine lange Blutspur zu sehen war. »Hier muss der Täter das Opfer mit dem Kopf gegen die Wand geschlagen haben. Ob es die Todesursache ist, kann ich dann nach der Obduktion sagen.«

Der Wangenknochen war bloßgelegt, ein langer Riss vergrößerte den Mund. Es glich einem abartigen Grinsen.

»Ich würde ihn jetzt mitnehmen«, sagte Parson.

»Machen Sie nur«, sagte Wint und fügte an: »Bloß nicht hier ausziehen. So wie das Gesicht aussieht, muss man ja befürchten, dass er in seine Einzelteile zerfällt, wenn wir ihn groß bewegen.« Er blickte Fané ungerührt in die Augen. Keine Reaktion.

Sie wandte sich einfach ab und wollte aus dem Zimmer laufen, aber er hielt sie am Arm fest. »Wo waren Sie eigentlich, wenn nicht hier?«

Fané richtete ihr Haar und stülpte sich die Mütze wieder auf den Kopf. »Es hat gestern Nacht viele Unfälle gegeben. Einen schweren auf der Bundesstraße und auf einigen Straßen in der Umgebung. Das war jede Menge Arbeit.«

»So«, antwortete Wint schlicht. »Und da mussten auch Sie ran?«

»Alle verfügbaren Kräfte waren dort«, entgegnete sie kühl.

»Kommissar Wint? Können Sie mal kommen? Wir haben etwas«, rief ein Mann von der Spurensicherung und ging in das Zimmer nebenan. Wint winkte ihm zu. »Moment noch.« Er wandte sich wieder an Fané. »Haben Sie gar nicht geschlafen?«

»Machen Sie sich keine Hoffnungen.«

»Wie bitte?«

»Ich klappe nicht zusammen. Sie werden mich nicht los.« Sie hob die Augenbrauen und hielt seinem Blick stand.

»So war das gar nicht … Hören Sie, ich wollte nur freundlich sein.« Schnepfe, dachte er.

»Danke, aber nicht nötig. Lassen Sie uns sehen, was die Spurensicherung gefunden hat.«

Wint atmete deutlich hörbar aus. »Wenn ich gleich in Konstanz anrufe, dann sind wir diesen Fall noch vor dem zweiten Frühstück los.«

»Sie machen Ihrem Ruf wirklich alle Ehre.« Mit diesen Worten drehte Fané sich um und ließ ihn stehen. Wint hörte unterdrücktes Gelächter hinter sich.

Im Raum nebenan legten zwei Männer gerade die Leiche in eine Metallwanne. Vorsichtig, aber auch mühelos. Das Opfer scheint nicht viel zu wiegen, überlegte Wint. Tatsächlich wirkten die Beine wie dünne Stecken, so abgewinkelt in der Totenstarre passten sie nicht in die Wanne und standen über den Rand. Als die Männer die Wanne an ihm vorbeitrugen, fiel Wint auf, dass das Opfer barfuß war, trotz der Kälte. Merkwürdig filigrane Füße, schoss ihm durch den Kopf, dann waren sie, gefolgt von Parson, verschwunden.

»Haben Sie die Füße gesehen?«, fragte da Fané.

Überrascht sah Wint zur Seite. »Ja«, nickte er zustimmend. »Habe ich.«

Ein Großteil der Leute von der Spurensicherung war inzwischen dabei, die Zettel einzusammeln.

»Haben Sie den Leuten gesagt, dass die Papiere eine besondere Rolle spielen könnten? Ich meine, das ist schon ein ungeheurer Aufwand.«

»Das Risiko bin ich eingegangen. Denken Sie etwas anderes?«

Wint schüttelte den Kopf. »Nein, natürlich nicht. Es sieht ja geradezu so aus, als hätte der Täter in den Papieren nach etwas gesucht. Gute Arbeit, Fähnlein, gute Arbeit.«

Fané grinste. »Danke schön. Übrigens: Wer Verniedlichungsfloskeln bei Kollegen benützt, kaschiert nur eigene Komplexe.«

Wint sah kurz auf den Boden, dann nickte er. »Touché.« Er sah sich nach dem Mann um, der ihn gerufen hatte, fand ihn auf der anderen Seite des Raumes im Gespräch und winkte ihm zu. »Nun? Was haben Sie für uns?«

Der Mann kam mit großen Schritten auf sie zu, in der Hand einen Stapel mit Zetteln. »Vielleicht hat das ja was zu bedeuten«, sagte er und reichte Wint den Stapel, jedes einzelne Blatt bereits in Folie verpackt.

Wint betrachtete die Seiten und fühlte die Falten auf seiner Stirn.

»Was soll das?« Er reichte die Papiere an Fané weiter.

»Immer die gleichen Buchstaben«, sagte sie. »In Fettdruck. I-O-S-T. Merkwürdig. Herr Wint? Eine Idee?«

***

Der Himmel riss auf, zeigte etwas Blau und sogar Sonne. Aber noch hingen auch dicke, aufgeplusterte Wolken am Himmel, wie im Spätsommer. Der Schnee glitzerte. In eine Decke gehüllt saßen Sito und Miriam in einem kitschigen Strandkorb. Blau-weiß gestreifter Stoff zierte die Innenseite ihrer Burg, die den anhaltenden Wind erträglich machte. Sie hatten freie Sicht auf den Untersee, schöner ging nicht. Die Wolken über ihnen zogen trotz ihrer Fülle schnell von Ost nach West, die Schweizer Uferseite schien zum Greifen nah.

Rosa war mit den Besitzern des Hafencafés von Gaienhofen befreundet, die hatten jetzt Urlaub, aber Rosa hatte einen Schlüssel und durfte die Strandkörbe vermieten. Während im Sommer gewiss alles voller Segelboote war, lag der Steg nun verwaist vor ihnen. Von der runden Terrasse vor dem Hafencafé aus, das im Sommer an den Wochenenden sogar zur Bar wurde, wie ein Anschlag an der Wand verriet, würde man den Touristen zusehen können, wie sie sich auf die Ausflugsschiffe nach Stein am Rhein oder zur Insel Reichenau drängten. Die Insel. Sito sah zur Seite.

Im selben Moment fragte Miriam: »Ist das Niederzell dort drüben?«

Er nickte. »Ja, das muss die Reichenau sein.«

Miriam legte den Kopf schief. »Ich bin ja ganz schlecht mit der Orientierung, aber wenn ich jetzt –«

»Hör auf, das sieht ungesund aus. Klar ist das Niederzell, von dort schaust du rüber auf die Mettnau oder nach Allensbach, und das da«, Sito deutete auf das Ufer gegenüber, »das ist die Schweiz.« Er grinste.

»Wenn ich dich nicht hätte. Ich würde mich beim Ausschauhalten glatt verlaufen.« Sie schmiegte sich an ihn. »Schöne Idee von Rosa, uns einzuladen.«

Rosa. Die gute Rosa. Sie war einer der unaufdringlichsten Menschen, die Sito kannte. Als sie ihm angeboten hatte, ein paar Tage über Silvester ein Zimmer in ihrer Pension zu beziehen, hatte sich das sogleich richtig angefühlt. »Mal den See von einer anderen Seite sehen«, hatte sie gescherzt, und Sito hatte verstanden, was sie ihm damit hatte sagen wollen. Ja, eine gute Idee.

Eine Weile philosophierten Sito und Miriam in ihrem blauen Versteck über Kitsch, wie schön doch Kitsch sein konnte und wie gleichgültig einem Kitsch erschien, wenn man in ihm saß