5,49 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

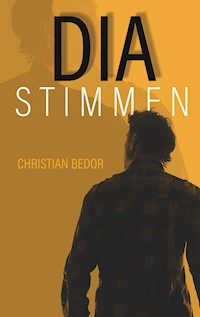

Thomas Lehr erinnert sich. 25 Jahre nach dem Wegzug besucht er das Dorf seiner Kindheit und durchlebt die Vergangenheit erneut. Dias von einer dysfunktionalen Familie und zerrütteten Verhältnissen flackern vor seinem geistigen Auge auf. In der Hoffnung und dem innigen Wunsch, mehr zu verstehen, begibt er sich auf eine Reise in seine Jugend. Die Bilder aus ehemaligen Zeiten sind teils melancholisch, teils verstörend; und Thomas wird bewusst, dass er sich mit Ihnen auseinandersetzen muss, um mit sich selbst im Reinen zu sein. All die Erinnerungen: der Alkoholismus der anderen, die Gewalt, die Geliebten und die Vergessenen. Ja, Thomas Lehr erinnert sich ...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 233

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

1921:

Geburt des Vaters in Essen

1941:

Vater wird Lehrer und Leutnant

1944:

Vater in Kriegsgefangenschaft, USA

1946:

Vater aus Kriegsgefangenschaft zurück

1947:

Vater als Lehrer tätig, Hochzeit

1948:

Geburt Veronika, Tod der Mutter

1949:

Lehrs Vater heiratet ein zweites Mal

1950:

Geburt Clemens

1951:

Familie Lehr wohnt in Niedersfeld

1953:

Geburt Marlene

1957:

Geburt Thomas Lehr

1968:

Lehr besucht mit Mutter Onkel, Pfarrer in der DDR

1969:

Familie Lehr wohnt in Witten/Ruhr

1982:

Lehr wohnt in Frankfurt/Main

1990:

Tod des Vaters

1994:

Lehr macht Tagestour nach Niedersfeld

1995:

Lehr hält sich eine Woche in Niedersfeld auf

2009:

Lehr ist eine Woche in Breslau/Polen

2009:

Lehr spricht in Niedersfeld mit Diakon Linder

2010:

Eintrag ins Tagebuch, Frankfurt/Main

2011:

Lehr reist nach Niedersfeld

Montag, 8. August 2009. Gestern war der 19. Todestag seines Vaters. Thomas Lehr erinnerte sich jetzt, im Alter von 52 Jahren, stärker an dieses Ereignis als in den Jahren zuvor. Es mochte daran liegen, dass er seit Juli wieder intensiver Tagebuch schrieb. Ihm vertraute er an, dass er endlich mit der Manuskriptarbeit fortfahren wolle, in seiner Frankfurter Wohnung. Sein neues Buchprojekt, es lag seit Monaten unangetastet herum. Ständig kamen häusliche Aktivitäten dazwischen. So hatten Lehr und seine Frau vor einigen Tagen eine Leuchtstoffröhre für die Küche gekauft, die er unter dem Hängeschrank montieren sollte. Das war seine Idee gewesen. Es hätte nicht sein müssen. Das vorhandene Licht reichte völlig aus, um die anfallenden Tätigkeiten in der Küche zu verrichten.

Er war nicht einmal am Grab gewesen seit der Beerdigung im August 1990. Damals hatte er seinen Vater angefasst. In der Totenhalle in Witten. Bevor der Deckel aufgesetzt wurde. Nur seine Mutter hatte ihn zum Sarg begleitet. Sie stand schräg hinter ihm. Am Unterarm hatte er ihn berührt, am Leichenhemd. Mit leichtem Druck. Weich und kalt hatte sich das angefühlt. Es war die erste Leiche, die er in natura sah. Die er anfasste. Im Alter von 33 Jahren. Die Nachkriegsgeneration hatte kaum Leichen gesehen. Die Kriegsgeneration viele. An der Front, in der Heimat. Nach Fliegerangriffen.

Lehrs Schwestern wollten ihren Vater nicht sehen und nicht berühren. Auch Clemens, sein älterer Bruder, hatte sich dazu nicht fähig gefühlt. Das hatte viele Gründe. Zum Beispiel diesen: Als Lehrs Vater und sein bereits erwachsener Bruder wieder einmal Streit hatten, sagte Clemens in scharfem Ton: »… mich hättest du besser an die Wand gespritzt!« Clemens kam angetrunken zur Trauergemeinde, und während des Leichenschmauses soff er weiter. Clemens packte es sonst nicht. Nach circa einer Stunde bestellte er ein Taxi und verließ die Gesellschaft, ohne sich zu verabschieden.

Immer wieder dachte Lehr an den Tod. Kam er nicht zum Schreiben, weil er in dieser Hinsicht blockiert war? Blockiert vom Tod und den Ereignissen drumherum? Das Leben war endlich. Und es war kein Halligalli.

»Wann schreiben Sie denn die Fortsetzung des ›Beichtgangs‹?«, hatte eine Leserin vor Jahren gefragt. Darauf hatte Lehr keine Antwort. Die Frage kam unerwartet, wenn sie ihm auch schmeichelte. Lehr hätte gleichzeitig lachen und weinen können. Vor freudiger Trauer, vor trauriger Freude. Jedenfalls hatte er keine Antwort. Höchstens ein Gefühl, dass er noch lange brauchen würde.

»Sie sollten wieder was Autobiografisches schreiben!«, hörte Lehr an anderer Stelle. Jaja, daran hatte er auch schon gedacht. Immer wieder mal. Und innerhalb von 52 Jahren hatte sich auch einiges angesammelt, was raus musste.

Die Meldungen zur aktuellen Konjunktur verdüsterten seine Stimmung. Im Radio hörte Lehr Interviews mit Passanten: »Sind Sie auch pessimistisch, aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung? Oder glauben Sie, dass es wieder aufwärts geht?« »Wir müssen sämtliche Kraftanstrengungen unternehmen, wieder aus dem Tal herauszukommen!«, skandierten Politiker in den Medien. Das war immer so bei Menschen: Nach einer Talsohle kam der Berg. Das hieß dann: Aufstieg. Der Aufstieg war mit Strapazen verbunden. So war das im Leben, so war es schon immer. Wer etwas verändern wollte, musste aufsteigen. Aber für denjenigen, der sich dann auf der Bergspitze befand, ging es nur noch abwärts. Rundherum.

»Ich will während meines Urlaubs nicht zu Hause bleiben!«, hatte Lehrs Frau erst neulich gesagt. »Ich will draußen was erleben!«

Er erlebte drinnen etwas. In sich selbst. Da ging regelrecht die Post ab. Thomas Lehr brauchte das Draußen nicht. Er war gedanklich permanent unterwegs. Hauptsächlich in seiner Vergangenheit. Und in der Vergangenheit derjenigen Menschen, die damals um ihn waren. Man lebte ja nicht nur in seiner eigenen Vergangenheit. Andere Vergangenheiten wurden mitgelebt. So griff Lehr mit dem Schreiben in die Vergangenheit anderer ein. Ob sie es wollten oder nicht.

Aber was beschäftigte ihn so stark? Wand er sich gerade um die entscheidenden Dinge herum? Wie war das damals? Der Diakon Linder hatte sich vor zwei Wochen am Telefon geziert, ihm zu sagen, wo die Grewen genau gewohnt hat. Sie habe nicht lange in Niedersfeld gelebt, sagte Linder, sie sei bald weggezogen. Nach Brilon. Und sie war dann zur Schule gependelt? Das schien ungewöhnlich zu sein. Täglich 22 Kilometer hin, 22 Kilometer zurück. Über hügeliges Land. Fahrzeit mit PKW oder Bus circa 40 Minuten. Und das in den 50er, 60er-Jahren des 20. Jahrhunderts. Bei schlechteren Straßenverhältnissen, als sie jetzt – im 21. Jahrhundert – vorzufinden waren. Während andere Dorfschullehrer im Ort wohnten, pendelte sie mit dem Bus? Sie hatte wohl kein Auto. Jedenfalls konnte Lehr sich nicht daran erinnern. Ihm wäre das aufgefallen. Schüler bemerkten es, wenn Lehrer ein Auto besaßen. Man sprach auch darüber. Der Kauf und Unterhalt eines Autos war teuer. Hinzu kam, dass Fräulein Grewen diesen Silberblick hatte. Ihre Augen standen nicht symmetrisch. Er vermutete, dass sie deshalb nicht den Führerschein machen konnte.

»Das geht Sie nichts an!«, hatte vor Jahren ein Psychotherapeut zu Lehr gesagt, »was Ihre Eltern hatten oder haben …« Thomas fühlte nicht, dass ihn das nichts anginge.

Bis zum heutigen Tag wusste Lehr nicht, welches Gehalt sein Vater bekommen hatte. Elterliches Argument in Kindertagen: »Wir wollen keine Gehaltsdiskussion im Sandkasten mit anderen Kindern!« Aber als Volljähriger spielte er nicht mehr im Sandkasten und konnte differenzieren. Durch Recherchen hatte Lehr herausgefunden, dass ein Volksschullehrer im fünften Dienstjahr 1950 pro Monat 226,66 Deutsche Mark erhielt. Und für das Jahr 1971 standen im Internet die Werte 1.217,00 Deutsche Mark bis 1.968,00 Deutsche Mark.

Wie lange noch sollte ihn Vergangenes nichts angehen? Damals hieß es immer: »Du bist noch zu klein! Deshalb verstehst du das nicht!« Seinerzeit war Lehr etwa fünf oder sieben. Oder 20. Heute war er über 50. Generation 50 plus. Prima leben und sparen! Sparen an den Ereignissen in der Vergangenheit. Wenn sein Vater eine Frau vergewaltigt hätte, würde ihn das dann nichts angehen? Sein Vater hatte nicht vergewaltigt, sein Vater war nur mit einem langen Brotmesser auf seine Mutter losgegangen. Damals. In der Dienstwohnung. Mit besoffenem Kopf. Da war Thomas vielleicht fünf oder sieben. Und zu klein, um das zu begreifen. Er hätte nicht verstanden, dass ein langes Brotmesser mit schwarzem Holzheft seine Mutter hätte töten können. Übrigens ein Erbstück der Großeltern. Wenn man oft genug zustäche, könnte man mit einer 20-cm-Klinge eine Ehefrau und Mutter töten. Können Sie das verstehen? Oder sind Sie noch zu klein dafür, Leserinnen und Leser dieser Geschichte?

Hätte Thomas Lehr damals, im Alter von fünf bis sieben, bereits eine Digicam gehabt! Eine Digicam mit Videofunktion, mit Video- und Audiofunktion, in den 60ern, hätte er damit das Getötetwerden seiner Mutter filmen können. Das Getötetwerden. Als Dokument. In bewegtem Bild und Ton. Für die Nachwelt. Ein katholischer Hauptschullehrer tötet im Wohnzimmer seiner Dienstwohnung seine katholische Ehefrau. Nebenan, in nach Geschlecht getrennten Kinderzimmern, warteten seine vier Kinder auf den Ausgang des Geschehens.

Sechs Köpfe. Ein Lehrergehalt. Die Waschmaschine auf Pump. Der erste Waschvollautomat durch Privatkredit. Eine Constructa. Bestimmt um die 1.000 Deutsche Mark teuer. Die monatlichen Zahlungen erfolgten stotternd. Links und rechts Drehknöpfe. Um das Programm zu wählen. Und die Temperatur. Unter der Constructa ein Holzsockel, der das Schütteln beim Schleudern zusätzlich abfedern sollte. Sie war daran angeschraubt, der Sockel am Boden fixiert. Sonst wäre sie durchs Badezimmer getanzt. Und dann wären Zulauf- und Ablaufschlauch abgerissen. Das Elektrokabel ebenso.

Der Lloyd auch auf Pump. Gekauft 1954, weil die Familie nun größer war und das Maico-Motorrad nicht mehr ausreichte. »Haben wir abgestottert«, sagten Lehrs Eltern. Ein Lloyd, 400 cm3. Luftgekühlt. Zweitakter. 13 PS, Frontmotor, Frontantrieb. Krückstockschaltung. Sechs Volt Bordnetz. Dunkelblau. Zweitürer. Ganzstahlkarosserie. Mit Schloss und Türgriff Nähe A-Säule. Die Türen gingen, wie man sagt, nach vorne auf. Die Türscharniere waren an der B-Säule. Ohne Radio. 3.780 Deutsche Mark. Getriebe nicht synchronisiert. Fahren mit Zwischengas. Lehrs Vater hatte den Wagen persönlich in Bremerhaven von der Lloyd-Fabrik abgeholt. Der bucklige Kofferraum am Heck war nur vom Innenraum aus zugänglich. Keine Sicherheitsgurte, keine Kopfstützen.

Jahre später gab’s dann vor Frankfurt am Main einen Kolbenfresser. An einem Sonntag. Auf der Autobahn. Eine Brotfabrik in Sichtweite. Aus dem Stadtbesuch wurde nichts. Sepp Grob war Pächter der Gasolin-Tankstelle, Opel-Vertragshändler und besaß eine angeschlossene Kfz-Reparaturwerkstatt. Er schleppte sie ab, nachdem Lehrs Vater und Bruder durch die Felder zur Brotfabrik gewandert waren, in der Hoffnung, ein Telefon zu finden. Mit seinem grauen Opel Rekord Caravan. Der konnte den Lloyd ziehen. Zurück bis ins Dorf. In der Nacht. Die Familie im Caravan, der Vater allein hinten im Lloyd. Schämten sich Lehrs Eltern, als ihr Auto, an einem Seil gezogen, ins Dorf zurückkam?

Da der Lloyd bereits häufiger Mängel gezeigt hatte (Lehr glaubte, sich daran erinnern zu können, dass das bereits ein Austauschmotor war, der nun wieder einen Kolbenfresser hatte), gaben ihn seine Eltern in Zahlung und bestellten 1965 einen Opel Kadett A. Gelb, Zweitürer. Auf Pump. Neupreis 5.075 Deutsche Mark. Viertakter, Wasserkühlung. 40 PS. Frontmotor, Heckantrieb. 1.000 cm3 Hubraum. Knüppelschaltung am Getriebetunnel. Ohne Kopfstützen. Ohne Radio. Der Kofferraum war von außen zugänglich. Zum Aufschließen brauchte man den Zündschlüssel – zum Verschließen warf man den Kofferraumdeckel ins Schnappschloss. Sechs Volt Bordnetz. Ohne Sicherheitsgurte. Aber Halteschlaufen für Fond-Insassen an den B-Säulen. Konrad Adenauer, CDU, war Bundeskanzler.

Dienstag, 9. August 2009. Lehr erinnerte sich zurück an seinen Tagestrip nach Niedersfeld im Juli 1994 sowie an den einwöchigen Aufenthalt in einer Ferienwohnung in eben diesem Ort im Juni 1995. An die Wanderung mit dem 59jährigen Diakon, Herrn Linder, oberhalb des Dorfes auf einem Rundweg und an das Gespräch, das sie dabei geführt hatten – im Jahr 2009.

Lehr hatte sich ein Jahr zuvor für ein Wochenende in eine Ferienwohnung einquartiert und an zwei Tagen Herrn Linder getroffen. Linder kannte Lehrs Eltern. Das war Lehr sehr wichtig. Eine Person zu treffen, die seine Eltern kannte. Linder war sogar bei Lehrs Vater in die Schulklasse gegangen. Der Diakon kannte viele – wenn nicht sogar alle – Menschen im Dorf. Während der Begegnungen hatte Linder wortwörtlich gesagt: »Ich kenne jedes Haus hier im Dorf von innen«. Niedersfeld hatte 1.500 Einwohner.

Wie gut hatte Thomas zugehört? Und was hatte Thomas ihm erzählt? Wie war das damals – in den 60er-Jahren des vorigen Jahrhunderts, mit Familie Lehr in dem Dorf? Wie hatte sie auf andere gewirkt? Wie war die Fremdwahrnehmung? Selbstbild, Fremdbild. Lehr dachte, dass das Selbsterzählen wichtiger sei als das, was ihm von Herrn Linder berichtet wurde. Nein, Lehr dachte nicht, er fühlte es. Nach dem zweiten Gespräch hatte er den Eindruck, dass er – Thomas Lehr – Herrn Linder einen Roman erzählt habe. Einen Roman.

Das muss wie eine Folter für Lehrs Großvater väterlicherseits gewesen sein. Er wurde im Ersten Weltkrieg verwundet. Das Projektil war angeblich zu nah am Herzen. Deshalb riskierten die Ärzte keine Operation. In den Folgejahren wanderte das Metall ins Herz und führte zum Tod.

Grauenhaft, so was.

Dann der Tod von Lehrs Onkels. Damals, 1942, im Alter von 21 Jahren. Nach der Impfung durch die Wehrmacht. Telegramm an Lehrs Vater, der in Berlin stationiert war: »Bruder im Sterben; kommen Dortmund«.

Seinen Onkel Clemens lernte Lehr nie kennen. Das ging rein biologisch nicht. Dann der Tod der ersten Ehefrau des Vaters. Angeblich durch die Infektion mit dem OP-Besteck. Kaiserschnittgeburt. Veronika, seine Stiefschwester, war auf der Welt. Ihre Mutter starb in Medebach im Wochenbett. Frauen riskieren mit jeder Geburt ihr eigenes Leben. Mutig, diese Frauen.

Sein Vater kam unterernährt am 12. März 1946 aus der US-Gefangenschaft am Mississippi. Die Amis hatten den Gefangenen nicht mehr genug zu essen gegeben, als der Zweite Weltkrieg im August 1945 vorüber war. Sie mussten in den USA Rüben hacken. Und in Maisfeldern arbeiten.

Solange der Krieg andauerte, bekamen die Gefangenen genügend zu essen und zu trinken. Nach der Kapitulation reduzierten die US-Amerikaner die Portionen. Stark geschwitzt hatten die Deutschen dort. Am Mississippi.

Angeblich hatte sein Vater was mit einer Französin. Während der Soldaten-Zeit 1944 in Marseille. Mit ihr geschlafen, meinte Lehr. Nicht nur Händchenhalten.

Vielleicht eine Prostituierte?

Lehrs Vater war in dem Fall nicht konkret: Er benutzte das Wort Prostituierte nicht. Es klang so, als ob das eine platonische Bekanntschaft gewesen sei. Für einen Kinobesuch, zum Beispiel. Komisch, dass sich solch intime Infos innerhalb einer katholischen Familie bis zu den Kindern verbreiten. Obwohl Kinder doch noch »zu klein« für so was sind?! Lehr wurde das seltsamerweise von der Mutter zugetragen. Genauso wie seine Mutter ihm als Jugendlicher sagte, er solle sich »… unter der Vorhaut waschen.« Lehr dachte spontan: ›Wieso erklärt mir das meine Mutter – und nicht der Vater?‹ Und: ›Woher weiß sie das? Sie hat keinen Penis. Ergo keine ringförmige Vorhaut. Oder doch?‹

Wahrscheinlich traute sich sein Vater nicht, offen darüber zu reden. Die Variante mit der Bekannten war moderater. So dachte Lehr. Allerdings sollte die Französin »nicht ganz so sauber« gewesen sein. Zumindest nach der Aussage seines Vaters, transportiert über die Mutter. Sauber im Sinne von hygienisch. Als er noch minderjährig war, hatte er lange überlegt, was mit »nicht ganz so sauber« gemeint gewesen sei. Und woran man bei Erwachsenen erkannte, dass sie nicht »so sauber« waren. Wasser und Seife gab es in den 1940er-Jahren bereits.

Und eine junge Frau soll nicht sauber gewesen sein? Dazu noch eine Französin?!

Heute, als Erwachsener, mit über 50, wusste Lehr besser, was wohl gemeint war: sie roch zwischen ihren Beinen lusttötend.

Wie gesagt, heute, als Mann über 50, konnte Lehr sich das plastischer vorstellen. Und, das kommt beweisführend hinzu: Er hatte inzwischen selbst sexuelle Erfahrungen mit weiblichen Bekanntschaften gesammelt. Mann ist ja nicht mehr klein. Einmal schien sich eine Doggy-Stellung zu entwickeln. Da kamen ihm von der Frau im Vorfeld Fäkalien-Gerüche entgegen, die seinem Erregungszustand abträglich waren. Lehr brach das nackte Zusammensein ab und ging ins Bad, um sich anzukleiden.

Breslau – Aufenthalt für eine Woche. Heute, Dienstag, den 02. August 2009, war Lehr zunächst gegen 13:00 Uhr in einem Baumarkt – wegen der Leuchtstoffröhre – und anschließend ab 14:38 Uhr in der Jahrhunderthalle. Diese wurde 1913 fertiggestellt, gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe und war der erste Stahlbetonbau Deutschlands mit diesen Ausmaßen: unter anderem eine freitragende, runde Kuppel. Direkt daran schließt sich ein Wasserspielgelände an. Und ein Japanischer Garten.

Er filmte viel mit seiner Digicam. Bestimmt 60 Minuten lang. Im Anschluss an die Besichtigung des Weltkulturerbes waren seine Frau, seine Schwiegermutter und er auf dem Friedhof. Da filmte er nicht. Aber einen Hund fotografierte Lehr, der aus einem Hausfenster schaute, gleich vis-à-vis dem Friedhof. Im zweiten Stock eines Eckhauses. Eine treue Boxer-Seele. Ja. Das war zu erkennen. Der braune Hund schien eine allzu menschliche Physiognomie zu haben. Angela Merkel, CDU, war Bundeskanzlerin.

Drei frankierte und handbeschriebene Ansichtskarten warf er in den roten, polnischen Briefkasten. In Polen sind sie rot. Aber erst am Montag wird der Kasten geleert, so war zu lesen. Die Karten würden bestimmt zwei bis drei Tage benötigen, bis sie bei Freunden in Deutschland sind. Schätzte er.

Vom Friedhof schrieb er vorhin. Das war eine intuitive Aktion. Die Oma seiner Frau lag dort begraben. Lehr dachte spontan an seinen Vater. Den besuchte er nicht, seit er tot war. Das lag aber an ihm. Der Vater war tot. Lehr lebte. Der Vater konnte ihn nicht besuchen. Lehr konnte ihn besuchen, solange er geistig und körperlich beieinander war. Das Grab würde er nicht finden. Man fand solche Gräber nicht einfach so – nach 19 Jahren. Er müsste sich informieren. Beim Garten- und Friedhofsamt. Er müsste fragen: »Wo bitte liegt mein Vater?« Es war eine Erdbestattung gewesen. Die Grabpflege hatte wohl eine Firma übernommen.

Wie schnell sich Friedhöfe füllten! Damals war das ein neues Grab. In der Reihe der neuen Gräber ein frisches Grab. Ihm war am Trauertag nicht bewusst, dass am selben Tag weitere Menschen beerdigt worden waren. Dort. In der Reihe seines Vatergrabs in Witten. Auf den Feldern des Hauptfriedhofs. Und tags darauf wurden wieder Menschen zu Grabe getragen. Und übermorgen wieder. Nein, sein Vater wurde nicht in dessen Geburtsstadt beerdigt. Sondern in der Geburtsstadt der Mutter. Geboren wurde sein Vater in Essen. Lehr wusste nicht einmal, ob sein Vater eine Hausgeburt oder eine Krankenhaus-Geburt war. In Essen wuchs er auf, ging zum Gymnasium und wohnte dort bis zum Tod des leiblichen Vaters mit seinen Eltern und seinem jüngeren Bruder. Die Familie war so arm, dass Lehrs Vater im Winter kurze Hosen trug, darunter oft Strumpfhosen. Mit einem gebrauchten Fahrrad fuhr er zur Schule, weil es kein Geld für die Straßenbahn gab.

Erbstücke des Opas waren Schreibtischutensilien aus Edelstahl, die lange Jahre auf dem privaten Schreibtisch von Lehrs Vater zu Hause standen: Eine » Löschwippe« mit Haltegriff. Zweiteilig. Man schob das neue Löschpapier über eine Metallrundung und steckte das Element in die Haltegriffvorrichtung. Ein Briefbeschwerer. Ein Brieföffner. Eine Schale auf kleinen Stützen für Schreibstifte. Wenn Lehr sich recht erinnerte, wurden diese Gegenstände von Firma Krupp in Essen produziert.

Lehr wusste nicht mal, wie das Gymnasium hieß und in welchem Stadtteil es war. Es wäre gut, es in Erfahrung zu bringen. In Essen, ein Gymnasium. Wie viele Gymnasien hatte Essen in den 1930er-Jahren? Seine Oma väterlicherseits musste das Geld für die Schule und die Bücher aufbringen.

Nach dem Tod des leiblichen Vaters zog die Familie nach Dortmund. Dort heiratete Lehrs Oma einen Mann, der bei der Polizei arbeitete. »So eine Art Kommissar …«, wurde Lehr gesagt – den er nie kennenlernte. Wahrscheinlich, weil sich nach dem Krieg das familiäre Klima zwischen seinem Vater und seinem Stiefvater, respektive seiner Mutter, verschlechterte.

Lehrs Oma arbeitete sich bei der Dortmunder Post von der einfachen Telefonistin bis zur Aufseherin hoch.

Der Erstgeborene – Lehrs Vater – besuchte weiter das Gymnasium. Es wurde ein Klavier angeschafft. Zudem erhielt er Unterricht von einer Klavierlehrerin. Er bekam ein anderes Fahrrad. Ob es ein Neukauf war, wusste er auch nicht. Ob es mehrere Gänge, eine Schaltvorrichtung hatte, beziehungsweise, wie der Hersteller hieß, war ihm ebenso wenig bekannt. Zu jener Zeit hatten Alltags-Fahrräder selten mehrere Gänge. Sein Vater trug das Fahrrad jeden Tag die Treppen hinunter und nach der Benutzung wieder hinauf. In die Wohnung. Im 4. Stock. Wegen Diebstahl, Vandalismus. Schon damals waren Fahrräder ein sehr begehrtes Diebesgut.

In der Wohnung seiner Großeltern väterlicherseits war er nie gewesen. Das Haus wurde zerbombt. In Dortmund. Während des Zweiten Weltkriegs. Man erzählte sich, dass das Klavier, das sein Vater zum Üben benutzte, oben auf den Trümmern gestanden habe. Wenn es um verbalisierte Kriegserinnerungen ging, gehörte diese Geschichte zum Standard-Repertoire in Lehrs Stammfamilie. Das leicht lädierte Klavier auf den Trümmern eines zerbombten Hauses.

Seine Oma, väterlicherseits, hatte, außer dem Klavier, ein paar andere Sachen retten können. Kleidungsstücke. Töpfe. Besteck. Was später aus dem Klavier wurde, war Lehr nicht bekannt.

Irgendwann schaffte sein Vater die verlangten Leistungen in der Schule nicht mehr. Er wurde nicht versetzt. Es musste die gymnasiale Mittelstufe gewesen sein. Er war dann in Holland in einem Internat. Wie das Internat hieß und wo es sich befand, wusste Lehr nicht. Lehr hatte nie die Zeugnisse seines Vaters gesehen. Ebenso wenig die seiner Mutter. Auch so ein Familiengeheimnis. Zeigen Sie, Leserinnen und Leser, Ihren Kindern Ihre alten Schul-zeugnisse? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht? Wie viele Lehrer und Lehrerinnen hatten Sie im Lauf Ihres Leben? Lehr hatte 1999 – als Gerhard Schröder Bundeskanzler war – eine Liste erstellt. Mit den Namen seiner Lehrer. Soweit er sich erinnern konnte. Er kam auf über einhundert.

Sein Vater besuchte das Internat in Holland zwei Jahre lang. Später war er wieder in Deutschland und machte das Notabitur – im Alter von 19 Jahren – denn der suchtkranke Reichskanzler Adolf Hitler brauchte nach dem Überfall auf Polen am 8. September 1939 neue, neue Soldaten.

Dem Studium vorgeschalteten Reichsarbeitsdienst musste sein Vater am Westwall verrichten. Dort schleppte er unter anderem Betonschalen; Tag und Nacht. Im Dunkeln wurde die Baustelle mit starken Scheinwerfern geflutet. Die Inhalte der Schalen wurden in den Sperranlagen verbaut. Für einen jungen Mann mit Klavierspieler-Händen und klassischer Musik-Ausbildung nicht gerade zuträgliche Arbeiten.

Studium an der Pädagogischen Hochschule in Dortmund bis 1941. Lehramt für Volksschulen. Zusätzlich studierte er Musik. Sein Vater hatte über Jahre fleißig mit einer Klavierlehrerin geübt, sodass er die Aufnahmeprüfung am

Dortmunder Konservatorium bestand.

Jobs bei der Post als Zusteller und bei der Union-Brauerei als Brauerei-Helfer während der Studienzeit. Jeden Tag bekamen die Jungs ihren kostenlosen Haustrunk, hatte sein Vater erzählt. Die Post habe gut bezahlt. In den 1940er-Jahren wurde sogar zweimal pro Tag die Post ausgetragen. Morgens und nachmittags. Ein besserer Service als heutzutage, oder?

Die Brauerei zahlte gut. Zudem spielte sein Vater in Dortmund die Pfeifenorgel. In Kirchen. Da gab’s dann ein paar Mark.

Lehrs Vater wollte weder an der Mittelschule noch am Gymnasium unterrichten. Das hatte er ihm mal erzählt. Er sah seine Berufsaufgabe als Lehrer darin, bildungsfernen Schülern den erforderlichen Lehrstoff näherzubringen. Die Gutbetuchten wollte er nicht unterrichten. Und nicht die Elitären. Sein Vater hatte selbst, als Schüler, schlechte Erfahrungen sowohl mit Schülern als auch Lehrern gemacht. Stichwort: hochnäsig.

Ab 1941: Dritte Batterie-Artillerieersatz-Abteilung, Bonn-Duisdorf. Später Einsatzraum in Uman, Dnjepr, Kiew, 1942 Donez. 1943 Standort der Marschbatterie: Frankfurt/Oder. 1943/44 Stabskompanie-Regiment, Einsatzraum: Antwerpen, Marseille. Gefangennahme durch US-Amerikaner September 1944 in Epinal/Frankreich. In amerikanischer Kriegsgefangenschaft bis März 1946. Dienstgrade: Gefreiter, Unteroffizier, Leutnant.

Lehr besaß zwei Schwarz-Weiß-Fotos, die seinen Vater als jungen Soldaten zeigten. Auf den Fotos war der Vater schmächtig und das Gesicht jungenhaft. Er stand mit anderen Offizieren zusammen und redete. Denkbar ist, dass es im Offizierscasino war. Die Herren trugen keine Kopfbedeckung. Ein Kamerad hielt eine Zigarette zwischen den Fingern. Im dunklen Hintergrund war ein Mann mit umgehängtem Akkordeon zu sehen. Er blickte nach links. Vielleicht zu einem Mann, der an einem Klavier saß? Wer das Foto gemacht hatte, war Lehr unbekannt.

Ein weiteres Schwarz-Weiß-Foto zeigte seinen Vater im Profil. Dahinter ein weiterer Mann. Vielleicht Christoph, der Bursche? Beide standen vor einem Haus. Im Garten. Die Fensterläden waren geöffnet. Sein Vater stützte seinen linken Unterarm in Brusthöhe mit einem langen Stock ab, der im Boden steckte. Eine seltsame Körperhaltung. Nur ungenau war zu erkennen, dass eventuell der Arm verbunden wurde und deshalb abgestützt werden musste. Erst jetzt, während des Schreibens, schaute Lehr sich die Fotos genauer an. Beide Männer trugen Reiterhosen. Dazu Reiterstiefel. Und Schirmmützen.

Lehrs Vater hatte ihm erzählt, dass er eine Wehrmachtsuhr besessen hatte. Mit fluoreszierenden Ziffern und Zeigern. Die lief sehr exakt. Stichwort: Uhrenvergleich. Als während der Gefangennahme in Epinal ein US-Soldat die Uhr am Handgelenk entdeckte, befahl er seinem Vater, ihm die Uhr auszuhändigen. Mit entsicherter und vorgehaltener Pistole in der Hand. Sein Vater nahm die Uhr ab und schleuderte sie mit Wucht in ein Gebüsch. Der US-Soldat fluchte. Soweit Lehr informiert war, durften Soldaten Gefangenen nicht stehlen.

Auf dem Schiff machten sich GIs (Angehörige der US-Streitkräfte) lachend einen Spaß daraus, den einfachen Soldaten im Schiffsrumpf Zigaretten zuzuwerfen, und mitanzuschauen, wie sich die Deutschen mit starkem Körpereinsatz darum stritten. Die Offiziere, zu denen auch sein Vater zählte, sahen vom Oberdeck aus zu – stimmten aber nicht ins Lachen ein.

Lehrs Vater kam unterernährt aus der US-amerikanischen Gefangenschaft zurück. Ein Mitbringsel war ein weiß-graues T-Shirt. Aufdruck auf dem Rücken: »POW« – Prisoner Of War. Das Hemd lag während vieler Jahre im Kabäuschen auf dem Dachboden der Dorfschule. Lehr hatte es mal in der Hand. Als Junge. Konnte aber mit den drei Buchstaben nichts anfangen. Sie ergaben für Lehr keinen Sinn. Ein solches Wort kannte er im Deutschen nicht. POW. Später krochen die Motten in das T-Shirt und zerfraßen es teilweise. Motten waren auch für etwas gut. Oder?

Sein Vater sog Berlin in sich auf, während der Zeit der Offiziersausbildung. Dort lernte er auch das Reiten. Dazu hatte der Bursche Christoph zuvor das Pferd gesattelt und die Trense mit Zügeln angelegt.

Christoph. So sollte Lehr mal heißen. Mit zweitem Namen. Wie der Bursche. Das hatten sich seine Eltern während der Schwangerschaft überlegt. Der Bursche kümmerte sich auch anderweitig um das Pferd. Striegeln. Füttern. Saubermachen. Und um die Kleidung des Offiziers: Uniform ausbürsten, bügeln, Knöpfe annähen. Stiefel putzen, Pistole reinigen etc. pp.

Lehr sah nie, welche Noten auf dem Zeugnis seines Vaters zur bestandenen Offiziersprüfung vermerkt waren.

Was aus dem Burschen wurde, wusste Lehr nicht mehr. Sein Vater sagte oft zu Lehr: »Wenn du eine richtige Stadt kennenlernen möchtest, wo das Leben ist, geh nach Berlin.« Weiter als nach Frankfurt/Main schaffte er es bislang nicht. Dass in Frankfurt/Main das Leben tobte, konnte er nach über 20 Jahren dort verbrachter Lebenszeit nicht sagen. Die so genannte Mainmetropole mit Ihren 670.000 Einwohnern.

Die Linken hatten hier mal ein paar Steine geworfen. Und es gab die »Frankfurter Schule« mit Horkheimer, Adorno, Habermas. Aber sonst? Als Lehr während seiner Studienzeit bei einer Bank arbeitete, sagte seine Vorgesetzte häufig zu ihm: »Zum Arbeiten ist Frankfurt ganz okay. Zum Wohnen und Leben aber nicht!« Lehr mietete seine erste, eigene Wohnung 1982 in Frankfurt-Bornheim an. Am Alleenring. Vierter Stock. Altbau. Kein Fahrstuhl. Dachgeschoss. Sobald man durch die Haustür trat, roch es nach Abfällen, weil sich die eingemauerten Müllboxen links im Durchgang befanden. Es roch nach Obst, Gemüse und Gewürzen, weil der Händler im Erdgeschossladen seine Lagerräume im Hof hatte und den Zugang mit seinen Palettenwagen besetzte. Entsprechend ramponiert sahen die Wände aus. Mit Einbruch der Dunkelheit kamen oft 40-Tonner aus Italien. Sie parkten direkt vorm Eingang. Im absoluten Halteverbot. Der Fahrer war eine Zeitlang damit beschäftigt, die Ware zu den Überdachungen im Hof zu schaffen. Die Briefkästen, die über den Müllboxen montiert waren, hatten bessere Zeiten erlebt. Die Blech-Türen hatten »Eselsohren«, unleserliche Aufkleber und teilweise fehlten Schlösser. Die vergammelte Haustür stand Tag und Nacht offen.

Ein Zimmer mit durchhängendem Fußboden. Eine Küche. Keine Toilette, kein Bad. Zum Glück Zentralheizung und fließendes Wasser. Warm und kalt. Die angejahrte Wohnungstür war mit zwei alten Schlössern versehen, wie man sie aus den 1950er-Jahren kannte. Lange Schlüssel, langer Bart. Der Eingangsbereich war ein Provisorium. Man hatte auf der Etage einen trapezförmigen Vorbau installiert. Oben und an den Seiten Holzbalken, neben der Tür und als »Dach« tapeziertes und gestrichenes Sperrholz. Lehr diente dieser »Vorraum« als Abstellkammer. Die Toilette war im Treppenhaus – auf demselben, letzten Absatz – und wurde von insgesamt drei Parteien benutzt: von Lehr, seinem kroatischem Nachbarn. Dessen Waschbecken befand sich hinter der festinstallierten Holztreppe zum Dachboden, die ihm als Paravent diente und der sechsköpfigen Familie vis-à-vis innen, an der Toilettentür, war ein Drahthaken, um sie während des Geschäfts »abzusperren«. Immerhin war in der Toilette elektrisches Licht, jedoch kein Waschbecken, keine Heizung, kein Lüftungsabzug. Lehr hatte auf Abstandsbasis vom Vormieter eine Dusche mit festen Schiebewänden und elektrischer Pumpe übernommen. Die stand in der Küche. 275 Deutsche Mark Kaltmiete für 35 Quadratmeter. Ohne Kellerraum.

Ich, Lehr, schreibe in mein Tagebuch:

24. Juli 1994, 19:35 Uhr.

Heute war ich in Niedersfeld. Nein, nicht spontan. Zuvor geplant. Ich habe dort Fotos gemacht. Schwarz-weiß und in Farbe. Von der Kirche. Von der Schule. Von beiden Schulen. Wie mein Gefühl war? Beschissen. Absolut beschissen. Nervös war ich. Vielleicht würde mich jemand erkennen. Aber nein! Wer sollte mich denn dort erkennen? Es sind 25 Jahre vergangen seit dem Wegzug. Und ich habe mich verändert. Langsam näherte ich mich mit dem PKW dem Ort. Machte von einer Anhöhe »Unterm Kreuz« ein Foto vom Kirchturm. Dann fuhr ich hinunter, parkte in der Nähe von Borgmanns Gaststätte. Ja, eben genau dieser Gaststätte. Da kaufte ich einst Bierflaschen für meinen Vater.

Dann fotografierte ich Teile der Kirche aus der Froschperspektive. Später den Durchgang zum Kindergarten und schließlich das Seitenschiff.

Im Ohrmuschelbereich spannte sich meine Kopfhaut: In dieser Kirche musste ich dienen. – Nahezu gleichauf durchzuckte ein süßer Lustschauer meinen Rücken: Sonnenlicht und fotografische Perspektive waren stimmig.