9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

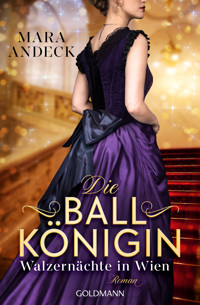

- Herausgeber: Goldmann Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Eine zauberhafte Liebesgeschichte vor der prachtvollen Kulisse der Wiener Ballsaison

Der erste Wiener Opernball, ein begehrter Junggeselle, eine zauberhafte Liebesgeschichte

Wien 1877. Komtess Clea de Conteville soll möglichst einflussreich verheiratet werden, dabei kann sie sich kaum etwas Langweiligeres vorstellen als das Leben einer adeligen Ehefrau. Auf dem ersten Wiener Opernball begegnet Clea dem charmanten und gut aussehenden Nikolaj. Da sie ihn für einen Bürgerlichen hält, der als Heiratskandidat nicht infrage kommt, lässt sie sich auf einen Tanz mit ihm ein – und erfährt gleich darauf von ihrer entzückten Mutter, dass er in Wahrheit der begehrteste Junggeselle der Saison ist. Clea nimmt sich fest vor, Nikolaj von nun an zu meiden. Doch die Ballsaison ist lang, und ihre Wege kreuzen sich immer wieder …

Ein farbenprächtiger historischer Roman im Wien der Belle Époque, wo ebenso ausgelassen getanzt wird wie bei »Bridgerton«

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 478

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Buch

Wien 1877. Komtess Clea de Conteville soll möglichst einflussreich verheiratet werden, dabei kann sie sich kaum etwas Langweiligeres vorstellen als das Leben einer adeligen Ehefrau. Auf dem ersten Wiener Opernball begegnet Clea dem charmanten und gut aussehenden Nikolaj. Da sie ihn für einen Bürgerlichen hält, der als Heiratskandidat nicht infrage kommt, lässt sie sich auf einen Tanz mit ihm ein – und erfährt gleich darauf von ihrer entzückten Mutter, dass er in Wahrheit der begehrteste Junggeselle der Saison ist. Clea nimmt sich fest vor, Nikolaj von nun an zu meiden. Doch die Ballsaison ist lang, und ihre Wege kreuzen sich immer wieder …

Weitere Informationen zu Mara Andeck

sowie zu lieferbaren Titeln der Autorin

finden Sie am Ende des Buches.

Mara Andeck

Die Ballkönigin

Walzernächte in Wien

Roman

Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Dataminings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Originalausgabe November 2023

Copyright © 2023 by Mara Andeck

Copyright © dieser Ausgabe 2023

by Wilhelm Goldmann Verlag, München,

in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,

Neumarkter Str. 28, 81673 München

Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München

Umschlagmotive: Richard Jenkins Photography; gettyimages/Grant Faint

LS · Herstellung: ik

Satz: KCFG – Medienagentur, Neuss

ISBN: 978-3-641-30718-9

www.goldmann-verlag.de

Für meine Mutter

Niemand kann dir je nehmen,

was du getanzt hast.

(Spanisches Sprichwort)

Die Figuren der Handlung

Familie de Conteville

Komtess Clea de Conteville, 18

Komtess Sophie de Conteville, 18, ihre Zwillingsschwester

Graf Theodore de Conteville, Vater der beiden

Gräfin Isabella de Conteville, Mutter der beiden

Gräfin Helena von Kaunitz, Schwester der Mutter

Anna, Cleas Zofe

Emmy, Sophies Zofe

Dora, Zofe der Mutter

Gravett, Portier

Alma, Köchin

Familie von Glinsky

Fürst Nikolaj von Glinsky, 24, letzter lebender Glinsky

Fürst Radomir von Glinsky †, sein Vater

Fürstin Serafina von Glinsky †, seine Mutter

Alexej von Glinsky †, sein älterer Bruder

Gräfin Eleonore von Rossnitz, Schwester der Mutter, Nikolajs Patin

Katharina Baroness von Rittegg, Nikolajs Briefpartnerin

Waldmann, sein Diener

Die Wiener Gesellschaft

Kaiserin Elisabeth von Österreich (1837–1898)

Kaiser Franz Joseph I. von Österreich (1830–1916)

Kronprinz Rudolf (1858–1889)

Erzherzogin Gisela (1856–1932)

Erzherzogin Maria Theresia (1845–1927)

Kronprinz Ernst August von Hannover (1845–1923)

Prinz Konstantin zu Hohenlohe-Schillingsfürst (1828–1896), Obersthofmeister

Graf Gyula Andrássy (1823–1890)

Klemens Wenzel Lothar Fürst von Metternich † (1773–1859)

Pauline Fürstin von Metternich (1836–1921)

Móric Graf Sándor von Szlavnicza (1805–1878), ihr Vater

Richard Fürst von Metternich, ihr Ehemann (1829–1895)

Hans Makart, Maler (1840–1884)

Johann Strauss, Komponist (1825–1899)

Eduard Strauss, dessen Bruder, Komponist (1835–1916)

Anton Bruckner, Komponist (1824–1896)

Amalie Materna, Operndiva (1844–1918)

Adele Perlmutter, Fotografin (1845–1941)

Caroline Wiedmann, ihre Assistentin

Peter Ardeliano, Friseur (ca. 1844–1916)

Josef Gabesam, Kaffeehausbesitzer (1805–1883)

Siegfried Marcus, Mechaniker und Erfinder (1831–1898)

Aglaia von Enderes, Schriftstellerin (1834–1883)

Rudolf von Enderes, ihr ältester Sohn (1866–1917)

Bruno von Enderes, ihr zweiter Sohn (1871–1934)

Mathilde von Enderes, ihre Tochter (1874–1932)

Prinzessin Rixa von Hardeck, Debütantin

Komtess Mathilde von Hardeck, Rixas Cousine

Graf Basil von Monteregg, Witwer

Marek Radu, Tierpfleger in der kaiserlichen Menagerie

Jockel, dessen tauber Gehilfe

Anton, Tierpfleger

Prinz Carl von Weinigen, Épouseur

Graf Rudi von Waltershausen, Épouseur

Graf Friedrich von Clegen, Épouseur

Wien

Winter 1877/78

Kapitel 1

E wie Épouseur

So nennt man in hochadeligen Kreisen den erstgeborenen Sohn eines erstgeborenen Sohnes. Und jede Komtess von Rang und Verstand sollte förmlich danach lechzen, solch einen Épouseur zu heiraten. Er erbt nämlich Titel und Schlösser seiner Vorfahren und kann sich dann voll und ganz seiner wahren Bestimmung widmen: dem Schießen von Hasen und dem Hervorbringen männlicher Nachkommen. Wie überaus erfüllend! Welche Frau wäre nicht gern an seiner Seite?

»Clea, was schreibst du da?« Die Stimme meiner Mutter klingt scharf wie ein Husarensäbel, als sie mir ohne Vorwarnung das Schreibheft unter der Feder wegzieht.

Maman und ich sitzen an einem kleinen Tisch im Fotoatelier Adèle und überbrücken die Wartezeit, bis meine Schwester Sophie von allen Seiten vorteilhaft abgelichtet ist. Maman hat bis eben an einer Tasse Tee genippt und den Vorbereitungen zugesehen, ich habe mir Notizen gemacht.

Mein leises Kichern hat die Aufmerksamkeit meiner Mutter allerdings auf mich gelenkt. Jetzt überfliegt sie meine Zeilen, und ihre Augen weiten sich. »Was ist das?«, will sie wissen.

»Eine Art Nachschlagewerk, nur für mich«, antworte ich wahrheitsgemäß. »Ein Lexikon für meine erste Ballsaison. Damit ich auch ja nichts falsch mache.«

Mich trifft ein skeptischer Blick aus eisblauen Augen. »Lechzen? Hasen schießen? Überaus erfüllend? Soll das Ironie sein?« Maman hebt eine ihrer makellosen Augenbrauen, die auf der schneeweißen Haut an Rabenschwingen vor einem Winterhimmel erinnern.

»Ironie? Aber nein! Natürlich nicht«, sage ich mit betont unschuldiger Miene. »Ich war nur ein wenig … übermütig.«

Was diesmal nicht der Wahrheit entspricht. Natürlich waren diese Zeilen ironisch gemeint, doch es wäre äußerst unklug, das jetzt zuzugeben. Ich muss Mamans Verdacht sogar sofort im Keim ersticken.

Schnell füge ich hinzu: »Ich habe bisher ja fast nur auf dem Lande gelebt. In Wien fühle ich mich naiv wie ein Schäfchen. Deshalb notiere ich in diesem Heft alles, was du uns für diese erste Ballsaison rätst. Und dann lerne ich es auswendig. Das nimmt mir die Unsicherheit und hilft mir, meine Ziele zu erreichen.«

Nun befinde ich mich zum Glück wieder auf dem sicheren Boden der Wahrheit. Allerdings ist es nicht die ganze. Ich verschweige, dass meine Ziele in keiner Weise mit Mamans übereinstimmen. Sie will nämlich, dass ich heirate. Und ich will genau das nicht. Ich kann mir nichts Langweiligeres vorstellen als eine Ehe mit einem Épouseur.

Ich werde Mamans goldene Regeln zwar wirklich aufschreiben und auswendig lernen. Aber statt sie zu befolgen, werde ich jedes Mal genau das Gegenteil von dem tun, was sie mir geraten hat, und damit hoffentlich auch das Gegenteil erreichen. Vielleicht kann ich meine erste Wiener Ballsaison mit dieser Strategie ohne Ehemann überstehen. So könnte ich Zeit für die Umsetzung eines besseren Plans gewinnen, den ich zwar noch nicht habe, aber bald fassen werde. Das ist meine einzige Rettung.

Meine Mutter mustert mich aufmerksam. Sie kennt mich gut genug, um mir zu misstrauen. Aber vor der Fotografin und deren Gehilfin, die gerade den Rock meiner Schwester malerisch drapieren, wird sie sich keinen Unmut anmerken lassen. Die Contenance der Gräfin Conteville ist nicht ohne Grund legendär. »Wir reden später darüber« ist alles, was sie sagt. Dann gibt sie mir mein Heft zurück und wendet sich wieder dem Geschehen im Atelier zu.

Wohlgefällig ruht ihr Blick auf Sophie. Meine Zwillingsschwester trägt ein geradezu märchenhaftes Ballkleid in zartem Rosé. Es ist an den Schultern weit ausgeschnitten, in der Taille schmal, dann folgt ein üppig bauschender Rock, unter dem zierliche Schuhspitzen hervorschauen. Die schimmernde rosa Seide verleiht Sophies Teint einen ebenso rosigen Schimmer. Ihre goldblonden Haare sind zu einem kunstvollen Gebilde aufgetürmt und mit Perlenschnüren verziert. Kerzengerade und regungslos steht sie neben einem zierlichen Tisch und lächelt.

Wie schafft sie das nur? Sie steckt, von vorne unsichtbar, in einer Art Schraubstock, der ihren Kopf und ihre Schultern ruhig hält, damit sie sich bei der Aufnahme auch ja nicht bewegt. Und trotzdem lächelt sie so zauberhaft, als stünde sie gerade auf einer taufrischen Wiese und sähe einem Fohlen beim Spielen zu.

Zischend flammt Licht auf. Das Bild ist im Kasten. Madame Adèle taucht unter dem Kameratuch auf und reicht ihrer Gehilfin die Platte, auf die Sophies Bild gebannt wurde, mit der Bitte, sie in die Dunkelkammer zu bringen. Dann verändert sie den Standort der Kamera geringfügig und dreht am Objektiv. »Wir machen noch eine Fotografie im Profil, das wird sehr hübsch«, murmelt sie dabei.

Maman stimmt zu, was selten ist. Aber Madame Adèle, die eigentlich Adele Perlmutter heißt und so wienerisch ist wie ein Kaiserschmarrn, ist die beste Fotografin der Stadt. Sie hat ihrem Namen aus Geschäftsgründen eine französische Aussprache verpasst und ist eine wahre Künstlerin. Wie keine Zweite schafft sie es, durch das geschickte Platzieren von Lichtquellen die Gesichtszüge ihrer Kundinnen so plastisch zu modellieren, dass sie beinahe dreidimensional und zugleich wunderschön wirken. Niemand würde ihren Vorschlägen je widersprechen, nicht einmal Maman. Sonst wären in Madame Adèles Atelier bei der nächsten Anfrage plötzlich keine Termine mehr frei.

Mein Blick ruht ebenfalls wohlwollend auf Sophie. Aber es ist weniger ihre Schönheit, die mich in diesem Moment berührt, als vielmehr ihre unerschütterliche Fröhlichkeit. Egal, was Sophie tut, sie erfüllt jede Aufgabe mit einer unbekümmerten Leichtigkeit, die mir fremd ist.

Obwohl wir Zwillinge sind, ähneln wir uns weder äußerlich noch innerlich. Sophie ist blond, ich bin dunkelhaarig. Sie ist klein, ich bin hochgewachsen. Sie ist stets freundlich und mild, ich bin oft aufbrausend und viel zu direkt. Anders als mir ist es Sophie außerdem fremd, lange über etwas nachzugrübeln. Wenn sie sich eine Meinung über etwas bilden will, probiert sie es einfach aus. Und sollte sie dabei in Situationen geraten, die ihr nicht behagen, verändert sie diese mit so unnachahmlichem Charme, dass man ihr unauffälliges Eingreifen fast nicht bemerkt.

Mich allerdings verändert Sophie nie. Mich liebt sie, wie ich bin. Und sie unterstützt mich stets bei meinen Plänen. So auch heute.

Sophie und ich sollen auf Mamans Wunsch von Madame Adèle in den drei Ballkleidern abgelichtet werden, die wir bei den bedeutendsten gesellschaftlichen Ereignissen dieser Saison tragen werden. Das sind unser eigener Ball, der Hofball und ein weiteres Großereignis, das Maman erst auswählen wird, wenn sie sieht, wie gut oder schlecht wir uns auf dem gesellschaftlichen Parkett schlagen. Sollte sich bei einem dieser Bälle ein vielversprechender Épouseur in unseren Anblick verlieben, wovon Maman fest überzeugt ist, können wir ihm bei der nächsten Gelegenheit errötend ein Bild überreichen, das uns in genau der Aufmachung zeigt, in der wir sein Herz erobert haben. Woraufhin seine Gefühle natürlich noch heftiger brodeln und er innerhalb kürzester Zeit zum Heiratsantrag auf die Knie sinkt. Den nehmen wir dann flugs an und leben glücklich bis ans Lebensende.

So zumindest stellt Maman sich das vor. Und Sophie ist gern bereit, wenigstens testweise mitzuspielen.

»Wie kann ich wissen, was ich will, wenn ich es nicht ausprobiere?«, hat sie heute Morgen wieder einmal zu mir gesagt.

Mir ist zwar völlig unklar, wie man die Heirat mit einem Épouseur ausprobieren kann. Aber wenn eine das schafft, dann Sophie. Außerdem kann sie bestimmt sogar einen hochadeligen Schlosserben dazu bringen, Hasen zu züchten, statt sie zu jagen, und sich über eine siebenköpfige Töchterschar mehr zu freuen als über eine ganze Wagenladung voller Stammhalter. Meiner Schwester traue ich das zu. Mir nicht.

»Einen Ball habe ich bereits ausprobiert«, habe ich deswegen zu bedenken gegeben. »Und du weißt, wie das endete.«

Ich war damals zwölf. Es war mein erstes richtiges Tanzfest, und das gesellschaftliche Parkett, auf dem ich mich an diesem Abend bewegte, war das glänzendste im ganzen Land. Viele Mädchen in meinem Alter hätten ihre Seele verkauft, um am Adoleszentenball der Kaisertochter Gisela teilzunehmen. Ich allerdings hätte schon damals alles gegeben, um zu Hause bleiben zu dürfen. Natürlich war ich chancenlos, meine Mutter hätte mich auch an den Ohren in die Hofburg geschleift, wenn es notwendig gewesen wäre.

Als wir im Palast ankamen, lief Sophie mit leuchtenden Augen durch die Räume und fand alles geradezu märchenhaft schön. Ich nicht. Mein Kleid war zu eng, meine Frisur saß zu straff, meine Schuhe waren zu rutschig und der Ballsaal zu kalt. Um vier fing das Spektakel an, um neun waren wir immer noch dort. Sophie drehte Walzerrunde um Walzerrunde, sogar der Kaiser höchstpersönlich forderte sie auf und schwenkte sie lustig im Kreis herum, so wie jeder normale Hausherr und Vater das bei einem solchen Ball mit den Freundinnen seiner Töchter macht.

Ich allerdings tanzte schon lange nicht mehr, denn meine Zehen schmerzten. Mein letzter Tanzpartner hatte sie beim Walzer schwer malträtiert, dabei war er deutlich älter als ich gewesen. Danach saß ich verzweifelt und schläfrig am Rande der Tanzfläche auf einem Sessel und versuchte, die Augen offen zu halten. In diesem Moment trat ausgerechnet die unvergleichlich schöne Kaiserin Elisabeth auf mich zu.

Maman hatte mir vorher strengstens eingeschärft, mich gut zu benehmen, und so gab ich mir alle Mühe. Ich erhob mich, ganz wie es die Etikette vorschreibt, und sank in einen tiefen Knicks.

Aber mein blasses, müdes Gesicht verriet mich offenbar, denn die Kaiserin fragte sanft: »Clea, geht es dir nicht gut? Willst du etwas essen?«

Die Überraschung darüber, dass sie sich meinen Namen gemerkt hatte, verschlug mir fast die Sprache. »Ich danke Eurer Majestät tausendmal, aber nein, ich möchte nichts essen«, brachte ich mühsam hervor. »Mir geht es sehr gut.«

»Willst du Gefrorenes, Kompott, Tee, Limonade oder Backwerk, Liebes?«, fuhr die Kaiserin fort.

Wieder dankte ich mit größter Höflichkeit.

»Verrate mir, Clea, was willst du dann?«, hakte Ihre Majestät nach.

Und da brach es plötzlich aus mir hervor. »Ruhe möchte ich haben«, piepste ich kläglich. »Und schlafen möchte ich gehen.«

Um uns herum wurde es sehr still. Die Hofdamen der Kaiserin blickten sich erschrocken an. Doch sie selbst lachte hell auf. »Du bist eine gescheite kleine Person«, sagte sie freundlich. »Genau das möchte ich auch oft.«

Dann verfügte sie, dass ich nach Hause gebracht werden sollte. Und zwar sofort.

Mein Vater lachte über diese Episode, solche Geschichten waren ganz nach seinem Geschmack. Doch meine Mutter tadelte mich streng und verstärkte fortan ihre Bemühungen, mich zu einer Dame zu formen.

Zum Glück hatte ich Sophie an meiner Seite, die mir immer half, ich selbst zu bleiben.

Sophie und ich wissen beide, dass mindestens eine von uns heiraten muss. Wenn Papa einmal nicht mehr lebt, geht fast unser ganzer Besitz an den nächsten männlichen Erben über, und das ist ein entfernter Cousin, den wir noch nie gesehen haben. Für Maman ist dann immer noch gesorgt, für uns nicht mehr. Kein schönes Thema, wir vermeiden es, darüber zu sprechen. Aber unausgesprochen steht seit dem Adoleszentenball fest, dass sich Sophie für diesen Part besser eignet als ich.

»Frau Gräfin?« Madame Adèle kommt auf uns zu. »Komtess Sophie ist jetzt fertig. Wir könnten mit den Fotografien von Komtess Clea beginnen. Allerdings scheint Komtess Sophie sich nicht ganz wohlzufühlen. Sollen wir lieber einen neuen Termin vereinbaren?«

»Sie fühlt sich nicht wohl?« Maman erhebt sich, ihr Blick sucht Sophie. »Was bedeutet das?«

Jetzt tritt Sophie näher. Sie steckt noch immer in dem roséfarbenen Kleid. Anders als noch vor wenigen Minuten sieht sie allerdings plötzlich blass aus. Erstaunlich, was feiner Reispuder auf den Wangen bewirken kann. Unauffällig zwinkert sie mir zu.

»Mir ist nur ein wenig übel, vielleicht von dem grellen Licht«, sagt sie. »Aber macht euch keine Sorgen!« Sie lächelt tapfer. »Verlegen können wir den Termin nicht mehr. Dafür ist keine Zeit. Ich werde einfach vorausfahren. Bleib du ruhig bei Clea, Maman, sie soll doch auch schöne Bilder haben. Ich werde schon nicht ohnmächtig werden. Und wenn doch, ist der Kutscher ja bei mir, er wird sich bestimmt gut um mich kümmern.«

Der Pfeil ist abgeschossen und trifft genau ins Schwarze.

Natürlich kann Maman Sophie in diesem Zustand nicht dem Kutscher überlassen, das ist undenkbar. Für eine Terminverlegung ist es aber wirklich zu spät. Also muss Maman Sophie begleiten und mich später abholen lassen.

Kurz darauf bin ich die einzige Kundin im Atelier Adèle. Eine hochzufriedene schon jetzt, noch bevor eine Fotografie im Kasten ist. Denn nun bin ich sicher, dass alles nach meinem Willen verlaufen wird, Stichwort Gegenteil.

Gräfin Isabella de Conteville, Wien

an Gräfin Helena von Kaunitz, Prag

3. Dezember 1877

Geliebtes Schwesterherz,

der Saisonauftakt lässt mir kaum Luft zum Atmen, aber ich will mir dennoch die Zeit nehmen, dir wenigstens kurz zu antworten. Heute Nachmittag reitet unser alter Freund Bersdorff nämlich nach Prag, und er hat mir versprochen, dir den Brief gleich zu bringen, wenn er in der Stadt ankommt. Diese Gelegenheit will ich nicht ungenutzt lassen.

Deine Schilderung des Prager Saisonauftaktes habe ich mit großer Freude gelesen. Du beschreibst alles so lebhaft, dass es mir fast vorkommt, als wäre ich dabei gewesen. Und wenn es mir gelingt, beide Töchter in diesem Jahr gut zu verheiraten, werde ich nächstes Jahr um diese Zeit auch tatsächlich bei euch sein. Mir ist die feine, kleine, in sich geschlossene Gesellschaft Prags sehr viel lieber als die sich nach außen weltoffen gebende Aristokratie Wiens, die ihre Fähnchen in Wahrheit stets wankelmütig in den jeweils vorherrschenden Wind hängt. Doch dies nur unter uns. Laut äußern darf man es nicht.

Theodore und die beiden Mädchen sind wohlauf. Sophie entwickelt sich täglich mehr zu einer ebenso zauberhaften wie leicht lenkbaren Schönheit, und auch Clea ist in den vergangenen Monaten zu einer entzückenden jungen Dame herangereift, wenngleich sie mir – anders als ihre Schwester – zunehmend Kopfzerbrechen bereitet. In ihrem Wesen fällt mir schon immer ein rebellischer Charakterzug auf, der ihr in ihrem späteren Leben noch viel Kummer bereiten wird, wenn es nicht gelingt, ihn in die richtige Richtung zu kanalisieren. Doch ich bin zuversichtlich, dass mir das glückt. Sie wäre nicht die erste Komtess, die nach einer anfänglich trotzigen Phase durch Heirat und Geburten zu einer bis dahin unbekannten Sanftheit und Fügsamkeit findet.

Verzeih, dass ich nicht ins Detail gehen kann, die Zeit drängt, ich muss nun leider enden. Doch nicht, ohne rasch ein Thema anzusprechen, das mir aus naheliegenden Gründen auf den Nägeln brennt. Offenbar ist Nikolaj Glinsky derzeit in Wien. Ich hörte vom Tod seines Vaters und gehe davon aus, dass er nun dessen Erbe ist. Weißt du mehr über die Umstände? Und über Nikolaj? Ist er gesund? Von klarem Verstand? Von gutem Charakter? Und in welchem Zustand sind Losnitz und die anderen Besitztümer der Familie?

Ich erwarte mit Spannung deine Antworten!

Bersdorff reitet am Freitag zurück, bitte gib ihm ein Schreiben mit, wenn du es irgend einrichten kannst.

Auf baldige Nachricht freut sich

Lilly

Kapitel 2

W wie menschlicher Wille

Maman sagt: Eigener Wille brennt in der Hölle.

Goethe sagt: Des Menschen Wille ist sein Himmelreich.

Sophie sagt: Wie kann ich wissen, was ich will, wenn ich es nicht ausprobiere?

Ich sage: Wo ein Wille ist, ist auch ein Umweg.

»Komtess Clea, darf ich Sie bitten, einen Moment zu warten?«, fragt Madame Adèle.

»Natürlich.« Ich setze mich noch einmal an den kleinen Tisch und nehme die bezaubernde Umgebung erst jetzt richtig wahr.

Das Atelier Adèle verfügt über ein Glasdach, deswegen ist es hier auch an einem trüben Dezembertag wie diesem ungewöhnlich hell. Der große Hauptraum ist wie ein prächtiger Salon eingerichtet. Es gibt schwere dunkle Möbel, alle Sessel und Stühle haben einen Bezug aus geblümtem Samt. In einer Ecke steht ein reich verzierter Spiegel, auf dem Boden liegen Orientteppiche. Vor den Fenstern sehe ich tropische Pflanzen in gewaltigen Kübeln, Farne, Palmen und sogar Blütensträucher.

All dies dient wohl als Hintergrund für die Fotografien. Wer ein orientalisches oder italienisches Ambiente wünscht, kann auch um ein entsprechendes Wandgemälde als Hintergrund bitten, das dann auf Schienen hereingezogen wird. Aber das ist Maman zufolge eher etwas für Schauspielerinnen oder Damen mit schlechtem Geschmack. In unseren Kreisen gilt es als vulgär. Und genau deswegen will ich es haben.

»Wie besprochen machen wir alles ganz anders als bei meiner Schwester«, ordne ich an, als die Fotografin bereit ist.

»Wie besprochen?« Madame Adèle wirkt irritiert.

»Genau.« Ich lächele verbindlich. »Meine Mutter hat diese Idee ja eben ausgeführt, und Sie haben ihr zugestimmt.«

Madame Adèles Augen weiten sich erstaunt. »Sie hat …«, beginnt sie, hält dann aber inne.

»Sie hat betont, wie schwierig es für eine Mutter ist, zwei Töchter in ein und derselben Saison in die Gesellschaft einführen zu müssen, was bei Zwillingen ja nun leider notwendig ist«, vervollständige ich den Satz.

Die Fotografin nickt, denn das hat Maman zu Beginn der Fotositzung tatsächlich erwähnt.

»Meine Mutter hat ebenfalls erzählt, dass ihre Töchter sich glücklicherweise in Aussehen und Naturell stark unterscheiden, sodass sie auf Bällen wohl kaum in Konkurrenz geraten werden.«

Wieder nickt Madame Adèle, denn auch das hat Maman tatsächlich gesagt.

»Folglich müssen die Fotografien so komponiert werden, dass sie die Unterschiede zwischen mir und meiner Schwester betonen«, fahre ich selbstsicher fort, noch immer Mamans Worte wiederholend. Doch nun gilt es, klug zu sein, denn jetzt verlasse ich dieses sichere Terrain. »Daher werde ich auf meinen Bildern nicht als Märchenprinzessin im Ballkleid in Erscheinung treten wie Sophie. Ich werde genau so fotografiert, wie ich bin. Also nicht in großer Robe.« Ich weise mit der Hand auf den Kleiderständer, an dem meine drei pastellfarbenen Seidenkleider hängen. »Bitte fotografieren Sie mich in meinem Alltagskleid. Und in einer natürlichen Haltung, ohne Schraubstock. Eine einzige Fotografie ist außerdem völlig ausreichend. Und als Hintergrund möchte ich einen Wald. Geht das?«

Madame Adèle erbleicht. »Einen Wald haben wir nicht unter den Gemälden«, sagt sie steif. »Nur einen knorrigen Baum.«

»Dann nehme ich den.«

Sie schluckt hart. »Sind Sie sicher?«

»Ich war mir nie sicherer als jetzt.«

»Und Ihre Mutter …« Madame Adèle stockt mitten im Satz, nervös knetet sie ihre Hände.

»… hat dies selbst vorgeschlagen«, ergänze ich leichthin. »Sie waren ganz in die Arbeit vertieft. Vielleicht sind Ihnen deshalb einige Details des Gesprächs entgangen.«

Die Fotografin wirft ihrer Assistentin einen hilfesuchenden Blick zu.

Doch das junge Mädchen mit dem dunklen Haarknoten und den feinen Sommersprossen auf der Nase zuckt mit den Schultern. »Ich war auch ganz vertieft«, sagt sie.

Madame Adèle atmet laut hörbar ein. Sie stößt die Luft zischend wieder aus, dann fasst sie einen Entschluss. »Caroline, bitte bereite das Bild mit dem Baum vor. Ganz, wie die Gräfin es wünscht. Eine hervorragende Idee übrigens. Wenn man zwei Töchter in derselben Ballsaison debütieren lassen muss, ist es gut, sie stilistisch unterschiedlich zu präsentieren.«

Trotz ihrer zustimmenden Worte wirkt Madame Adèle nur halb überzeugt. Nachdenklich ruht ihr Blick auf meinen Ballkleidern, und ich kann die Gedanken in ihrem Kopf förmlich hören: Warum hat die Gräfin diese Roben mitgenommen, wenn ich sie für die Fotografien nicht brauche?

»Wir haben die Kleider zur Sicherheit dabei«, sage ich rasch. »Es hätte ja sein können, dass Sie als Fachfrau uns aus guten Gründen von unserer Idee abraten. Aber das haben Sie nicht getan, als meine Mutter Ihnen die Pläne erläutert hat. Sie haben vielmehr zugestimmt.«

»Ich habe vielmehr zugestimmt«, wiederholt Madame meine Worte wie ein Echo. Erneut irrt ihr Blick zu ihrer Assistentin. Aber die zuckt auch dieses Mal bedauernd mit den Schultern.

Plötzlich erhellt sich Madame Adèles Miene. »Caroline, diese Bilder machst du«, ordnet sie an. »Du beherrschst … naturalistische Aufnahmen ja ohnehin besser als ich. Ich muss leider … nach meiner kranken Mutter sehen. Nicht dass ihre letzte Stunde naht, ohne dass sie zuvor mit mir sprechen konnte.« Sie wendet sich mit einem verbindlichen Lächeln an mich. »Mademoiselle Caroline Wiedmann wird das ganz wunderbar machen!« Sie spricht auch den Vornamen ihrer Assistentin französisch aus.

Danach verabschiedet Madame Adèle sich hastig und verlässt mit raschen Schritten den Salon.

»Naturalistische Bilder?«, murmelt Caroline fast unhörbar. »Ich habe keine Ahnung, was das ist.«

»Es bedeutet, dass Sie mich genau so fotografieren, wie ich bin«, erläutere ich das Fremdwort.

»Äußerlich oder innerlich?«, hakt Caroline nach.

Ich ziehe eine Augenbraue hoch. »Ist das ein Unterschied?«

Sie nickt. »Natürlich.«

»Wie wollen Sie denn mein Inneres fotografieren?«, will ich wissen. »Die Kamera kann doch nicht hellsehen.«

Doch Caroline lässt sich von mir nicht aus der Ruhe bringen. »Wenn Sie zustimmen, nehme ich zwei Fotografien auf. Bei der ersten bilde ich die äußerlich sichtbare Wirklichkeit ab. Und bei der zweiten die innere.«

Ich betrachte Caroline genauer. Sie ist kleiner als ich, sehr zierlich und auffallend hübsch, mit einem schmalen, feinen Gesicht, lebendigen grünen Augen, zarten Sommersprossen auf der Nase und einem Mund, der sogar zu lächeln scheint, wenn sie ernst ist. Aber ihr Aussehen scheint ihr völlig gleichgültig zu sein. Sie hat ein schlichtes schwarzes Kleid an, ihre Haare sind streng zurückgebunden, und sie trägt keinen Schmuck, nicht einmal eine Haarspange. So sieht kein Mensch aus, der mehr darstellen will, als er ist. Dennoch spricht sie von ihrer Arbeit, als könne sie damit Wunder vollbringen.

»Wenn Sie meine Seele auf ein Bild bannen könnten, wären Sie eine Magierin«, sage ich leichthin. »Das wäre faszinierend. Und ich weiß, dass es derzeit sehr en vogue ist, an Zauberei zu glauben. Aber ich tue es nicht.«

»Mit Zauberei hat das nichts zu tun.« Die grünen Augen der jungen Frau blitzen mutwillig auf. »Wenn Sie mir nicht glauben, wagen Sie doch einen Versuch.«

Fordert sie mich gerade heraus? Interessant! Solche Duelle liebe ich.

»Einverstanden!« Ich klatsche in die Hände. »Was muss ich tun?«

»Einen Augenblick bitte.« Caroline durchschreitet den Salon, öffnet eine Seitentür und zieht aus dem Nebenraum ein riesiges Gemälde auf Rollen hervor. Es zeigt einen dicken Eichenstamm und darüber einen ausladenden Ast mit sattgrünen Blättern. »Stellen Sie sich bitte vor das Bild, und zwar seitlich neben den Stamm, damit der Ast einen schönen Bogen über Ihrem Kopf bildet.«

Wortlos nehme ich den mir zugewiesenen Standort ein.

»Sie möchten den Kopf wirklich frei tragen? Oder darf ich Ihnen doch eine Stütze anbieten?«, fragt Caroline.

»Sie wollen die Wahrheit zeigen. Und in Wahrheit benötigt mein Kopf keine Stütze«, gebe ich zurück.

Caroline lächelt. »Dann wählen Sie bitte eine Pose, in der Sie einige Sekunden regungslos ausharren können.«

Ich stelle mich stabil auf beide Beine, nehme die Schultern zurück und blicke geradeaus.

Caroline betrachtet mich durch die Linse der Kamera. »Sehr gut«, murmelt sie.

Mit unbewegter Miene verkünde ich: »Ich bin bereit.« Und verwandele mich gedanklich in eine Steinstatue.

»Einen Moment bitte, ich muss noch das Licht optimieren. Dieses erste Bild soll Sie ja genau so zeigen, wie Sie wirklich aussehen. Da darf kein Gesichtszug im Schatten liegen.«

Mit drei Schritten ist Caroline am Fenster und zieht alle Vorhänge ganz beiseite. Anschließend stellt sie den Standspiegel so geschickt auf, dass er das Tageslicht auf mein Gesicht reflektiert. »So, ich hole jetzt die Platte, dann bin ich bereit.«

Ich nicke fast unmerklich.

Kurz darauf kehrt Caroline zurück, legt die Platte ein, und ich versteinere erneut.

»Achtung, Licht!«, sagt sie, genau wie eben bei Sophies Aufnahmen.

Ein gleißender Blitz erhellt den Raum.

»Sehr gut. Und das war’s auch schon mit dem Bild, das die äußere Wahrheit zeigt.« Caroline entnimmt die Platte und eilt damit Richtung Nebenraum. »Ich muss es rasch entwickeln«, ruft sie mir über die Schulter zu. »Bitte ziehen Sie für die zweite Aufnahme eins Ihrer Ballkleider an. Am besten das weiße mit den Rosen.«

»Ein Ballkleid?«, frage ich fassungslos. »In diesen Stoffungetümen bin ich niemals ich selbst.«

Caroline mustert den edlen Stoff geradezu ehrfürchtig. »Vertrauen Sie mir. Das Bild wird Ihnen ganz sicher gerecht werden, auch wenn ein Kleid das gewiss nicht vermag.«

Kopfschüttelnd betrachte ich das Rosenkleid, das ich beim Hofball tragen soll. In diesem Monstrum aus weißer Seide und Tüll, das über und über mit Rosenblüten bestickt ist, werde ich mein inneres Wesen niemals offenbaren. Wer mich kennt, weiß das. Aber Caroline hat mich erneut herausgefordert, und ich nehme auch diesen Fehdehandschuh an. Mit einem tiefen Seufzer angele ich das Kleid vom Bügel und trete damit hinter den Paravent, der den Ankleidebereich abschirmt.

Mein weinrotes Samtkleid habe ich schnell abgestreift. Ich werfe es über die Trennwand, steige in das Ballkleid, ziehe es vorsichtig hoch, damit nichts reißt, und tauche mit den Armen in die Stoffwogen. Jetzt wird es kompliziert. Ich schaffe es nach einigem Hin und Her, das Ungetüm ohne fremde Hilfe über dem seltsamen Unterrock zurechtzuzupfen, den ich trage, seit wir in der Stadt sind. In sein Gestänge ist direkt über dem Gesäß ein dickes Kissen eingearbeitet. Das sogenannte Pariser Popöchen, das den Damen der feinen Gesellschaft durch eine übertriebene Ausbuchtung die Silhouette einer schreitenden Henne verleiht. Aber als der Rock endlich richtig sitzt, scheitere ich am Oberteil. Anders als mein Tageskleid wird die Ballrobe mit winzigen Haken am Rücken geschlossen, und das schaffe ich nicht allein. Mir bleibt nichts anderes übrig, als den weiten Ausschnitt mit den Händen festzuhalten, während ich hinter dem Paravent auf Carolines Hilfe warte. Wo bleibt sie nur? Wie lange dauert es eigentlich, eine Fotografie zu entwickeln?

Offenbar sehr lang.

Endlich höre ich eine Tür klappern. Dann Schritte auf dem Parkett. Und zuletzt ein schabendes Geräusch.

»Mademoiselle Caroline?«, frage ich.

»Die suche ich auch«, antwortet eine Männerstimme.

Vor Schreck setzt mein Herz einen Schlag aus. Und dann rotieren meine Gedanken, ohne dass ich einen einzigen davon richtig fassen kann. Ich bin halb nackt. In einem öffentlich zugänglichen Raum. Ganz allein. Mit einem Mann. O Gott, was da alles passieren kann!

Selbst wenn nichts weiter geschieht, ist mein Ruf ruiniert, sollte sich das herumsprechen. Diese Situation kann nur in einer Katastrophe enden. Meine einzige Chance besteht darin, sie schnellstmöglich zu beenden, ohne dass jemand davon erfährt. Und diese Chance ist mehr als gering.

»Caroline holt gerade die Polizei«, sage ich mit fester Stimme. »Sie müssten gleich hier sein.«

»Oh!«, sagt der Mann überrascht. »Warum?« Seine Stimme klingt angestrengt, fast ein wenig atemlos.

Ich spähe durch den Spalt zwischen den Elementen des Paravents. Der Eindringling ist groß und kräftig. Noch recht jung. Gut gekleidet. Ich kann sein Gesicht kaum sehen, denn er trägt einen riesigen Blumentopf, in dem eine üppige Palme bedenklich schwankt. Das ist nicht die übliche Aufmachung eines Bösewichts, stelle ich erleichtert fest, und lange wird er die Pflanze nicht mehr halten können. Hoffentlich stellt er sie gleich ab und geht weg.

Ich habe einmal gehört, Angriff sei die beste Verteidigung. Also presche ich vor. »Was die Polizei hier will, geht Sie gar nichts an!«, sage ich scharf. »Aber ich rate Ihnen ganz dringend, sich umgehend von diesem Ort zu entfernen.«

»Einverstanden.« Der Mann keucht beim Sprechen.

Wie ich durch den Spalt sehen kann, macht er allerdings keine Anstalten, sich zurückzuziehen. Im Gegenteil, die Palme bewegt sich jetzt schaukelnd auf mich zu. Ich kralle meine Finger fest in den Stoff des Kleides, weiche zurück und überlege, ob es helfen würde zu schreien.

Auf einmal höre ich den Mann ganz nah. Er ächzt. Dann rumst etwas auf den Boden. Der Schrei bleibt mir im Hals stecken.

Voller Panik spähe ich durch den Spalt, doch da sehe ich nur noch lange grüne Blätter. Der Mann hat die Palme direkt vor dem Paravent abgestellt.

»Warum verstecken Sie sich?«, will er wissen.

»Auch das geht Sie nichts an.« Meine Stimme bebt. Das ist nicht gut. Man sollte in Gefahrensituationen nie Angst zeigen. Ich atme tief durch.

»Könnten Sie mir den Empfang der Pflanze vielleicht quittieren?«, fragt der Fremde freundlich.

»Nein!« Zum Glück ist meine Stimme wieder fest. »Ich bin hier Kundin. Und ich bin inkognito. Daher befehle ich Ihnen, das Atelier jetzt zu verlassen.«

»Oh, Verzeihung! Ich wollte Sie nicht stören. Sagen Sie Caroline einfach, dass die Pflanze viel Wasser benötigt. Ich hole sie übermorgen wieder ab.«

Himmel, er benimmt sich, als hätte ich nichts gesagt.

»Gehen Sie!«, sage ich heftig. »Sonst …«

»Sonst was?«, hakt er nach.

Ich werde so wütend, dass ich ihn am liebsten in der Luft zerreißen würde. Und es vor lauter Zorn sogar könnte. Aber dafür müsste ich meine Deckung verlassen, und das geht nicht.

»Sonst werde ich Sie melden!«

»Das klingt schrecklich.«

Die Ironie in seiner Stimme ist nicht zu überhören, was meinem Ärger neue Nahrung gibt. Immerhin verraten mir seine Schritte, dass er sich zurückzieht.

»Auf Wiedersehen«, höre ich ihn noch sagen. Dann öffnet er die Tür. Aber er ist noch nicht hindurch. »Übrigens«, fährt er fort, »durch einen Spalt kann man in beide Richtungen sehen. Hinein und hinaus. Sie haben schöne Augen.«

Jetzt kann ich meine Wut nicht länger beherrschen. »Sie sind unverschämt!«, fauche ich.

»Und Sie unfreundlich!«, entgegnet er. Was ich nicht leugnen kann.

Die Tür fällt ins Schloss.

Ist er wirklich weg? Oder ist das eine Falle?

Ich wage es nicht, den Schutz des Paravents zu verlassen, um es herauszufinden.

Gräfin Isabella de Conteville, Wien

an Fürstin Pauline von Metternich, Wien

3.Dezember 1877

Liebe Pauline,

vielen Dank für deine überaus herzlichen Zeilen.

Wir sind wie geplant am vergangenen Samstag in unserem Stadtpalais eingetroffen und haben es in einem furchtbaren Zustand angetroffen. Den Staub auf den Kandelabern kannst du dir in deinen schlimmsten Träumen nicht vorstellen! Und der Park wirkt ungepflegt. Man bekommt ja so schwer gutes Personal.

Dennoch bin ich glücklich, endlich wieder in meinem geliebten Wien zu sein. Die Prager Gesellschaft ist in ihrem Denken und Handeln ja doch sehr kleinstädtisch und engstirnig. Hier dagegen weht ein frischer, inspirierender Wind.

Theodore und unseren Töchtern geht es sehr gut, vielen Dank für die freundliche Nachfrage. Theodore ist derzeit geschäftlich leider stark eingebunden, und ich sehe ihn kaum. Aber wem erzähle ich das? Bei Richard wird es nicht anders sein, man hört nichts Gutes von den Aktienmärkten.

Für die Mädchen ist dies die erste Ballsaison, und sie sind naturgemäß sehr aufgeregt. Ich freue mich schon darauf, dir meine beiden Juwelen bald vorstellen zu können. Sie benötigen noch ein wenig Zeit, um sich einzuleben, denn sie haben die vergangenen Jahre fast ausschließlich auf dem Lande verbracht und müssen sich an die Gepflogenheiten des Stadtlebens erst gewöhnen. Aber Anfang Januar werden sie sich gewiss akklimatisiert haben, und dann wird es für die beiden eine große Freude und eine noch viel größere Ehre sein, mich in deinen Salon begleiten zu dürfen.

Ich selbst fiebere den Nachmittagen in dem von dir geschaffenen bezaubernden Kreise bereits in großer Vorfreude entgegen und nehme selbstverständlich ab sofort an jedem Jour fixe teil, denn ich möchte mir keinen einzigen davon entgehen lassen.

In tief empfundener Freundschaft

Isabella

Kapitel 3

F wie Fotografie

Unsere Köchin Alma lässt sich nie fotografieren. Sie glaubt steif und fest, jede Aufnahme würde ein Stück ihrer Seele stehlen. Ich habe bisher darüber gelächelt. Jetzt nicht mehr.

Zwei Stunden später bin ich wieder zu Hause. Ich sitze in meinem Zimmer am Frisiertisch und versuche, meine Gedanken zu ordnen, indem ich sie aufschreibe. Doch nach wenigen Zeilen halte ich inne. Maman kann mein Schreibheft jederzeit anfordern, um es zu lesen. Und was ich heute erlebt habe, darf sie auf gar keinen Fall wissen.

Rasch klappe ich das Heft zu, lehne mich zurück und betrachte mein Gesicht im Spiegel.

In dem Oval aus Rosenholz wirke ich im ersten Moment nicht anders als heute Morgen. Vielleicht sehen meine dunklen Augen ein bisschen müder aus. Und die Frisur ist unordentlicher.

Doch auf einmal entdecke ich an mir fast unmerkliche Züge, die mir nie zuvor aufgefallen sind. Haben Carolines Bilder meinen Blick dafür sensibilisiert? Oder haben sie mich verändert? Beide Gedanken sind mir unangenehm, denn was ich sehe, gefällt mir gar nicht.

Um das alles besser zu verstehen, lasse ich die Erlebnisse des Vormittags noch einmal Revue passieren.

Als der Palmenlieferant das Atelier endlich verlassen hatte, war es mehrere Minuten ganz still im Atelier Adèle. Ich hörte nur noch das leise Ticken einer Uhr. Nicht einmal aus der Dunkelkammer drang ein Geräusch zu mir herüber. Dennoch blieb ich sicherheitshalber hinter dem Paravent stehen. Nach dem Schreck pochte mein Herz noch immer schneller als das eines Kaninchens.

Eine Tür fiel zu, und ich zuckte zusammen. Doch diesmal kam das Geräusch eindeutig nicht vom Eingang, sondern von der anderen Seite des Raumes.

»Komtess Clea?«, hörte ich Caroline fragen. »Sind Sie bereit für das nächste Bild?«

Vor Erleichterung schloss ich kurz die Augen.

»Würden Sie mir bitte bei den Haken meines Kleides helfen?«, fragte ich, als ich mich wieder gefasst hatte. »Es wird hinten geschlossen, und ich komme nicht dran.«

»Selbstverständlich«, antwortete Caroline. »Oh! Woher kommt diese Palme?«

»Die wurde eben gebracht. Kurz nachdem Sie nach nebenan gegangen waren«, antwortete ich bewusst beiläufig. Ich musste ja so klingen, als wäre ich voll bekleidet und absolut Herrin der Lage gewesen. »Ein Herr hat sie abgestellt und gesagt, er würde sie übermorgen wieder abholen. Ach ja, und sie benötigt offenbar viel Wasser.«

»Wie alle Palmen«, murmelte Caroline vor sich hin. »Aber er liebt diese Pflanzen wie Kinder. Ohne Pflegeanleitung überlässt er sie mir nicht.« Sie schob die Pflanze ein bisschen zur Seite. »Moment, ich muss kurz die Kamera richtig positionieren, dann helfe ich Ihnen.«

Es klapperte und rumpelte hinter dem Sichtschutz.

»So«, sagte Caroline irgendwann zufrieden. »Jetzt ist es gut. Vielleicht treten Sie besser hinter dem Paravent hervor. Dahinter ist es zu eng für zwei.«

»Ja, gern.« Ich folgte ihrer Aufforderung und wäre dabei fast über die Schleppe meines Kleides gestolpert. Oh, wie ich es in diesem Moment hasste! »Könnte ich nicht doch mein anderes …«, begann ich, sah auf und blickte direkt in die Linse der Kamera. »Was zum …«

»Nicht bewegen!«, befahl Caroline.

Wie durch einen Reflex wurde ich zu Stein.

Licht zischte auf.

»Sehr gut. Danke!« Caroline nickte zufrieden.

»Was zum Teufel machen Sie da?«, schimpfte ich los. »Das ist ja … Das ist wirklich …« Vor lauter Empörung fehlten mir die Worte.

Völlig ungerührt nahm Caroline die Platte aus der Kamera. »Ich bin gleich wieder da.«

»Sie können doch nicht einfach …«, rief ich ihr nach.

Aber sie konnte. Das Bild war bereits im Kasten, und sie war weg.

Nach Carolines Überfall mit der Kamera war ich wütend. Das grelle Licht hatte mir einen Höllenschreck eingejagt, und so spärlich bekleidet, wie ich war, fühlte ich mich im wahrsten Sinne des Wortes bloßgestellt. Doch es gab niemanden, den mein Ärger auch nur im Entferntesten interessiert hätte.

Daher zog ich mich hinter den Paravent zurück, ließ das Ballkleid einfach fallen und schlüpfte wieder in mein Tageskleid aus burgunderrotem Samt. Als ich gerade die letzten Knöpfe geschlossen hatte, hörte ich Schritte auf der anderen Seite des Sichtschutzes.

»Sind Sie mir noch böse?«, fragte Caroline.

»Noch?«, fuhr ich empört auf. »Ich fange gerade erst richtig damit an. Der Zenit meiner Wut ist noch längst nicht überschritten.« Ich trat hinter der Trennwand hervor. »Sie können mich doch nicht einfach unerlaubt fotografieren! Was fällt Ihnen ein?«

»Das habe ich nicht getan«, widersprach Caroline ruhig. Dieses Mädchen hatte wirklich ein überwältigendes Selbstvertrauen. Nichts brachte sie aus der Ruhe. Und irgendwie mochte ich das, sogar in dieser Situation. »Sie hatten meinem Projekt grundsätzlich zugestimmt«, fuhr sie fort. »Und dazu musste ich Sie überraschen. Das gehörte dazu.«

»Ich wollte aber nicht überrascht werden«, gab ich scharf zurück. »Ich hasse das.«

»Aber Sie wollten wissen, ob ich Ihr Inneres ablichten kann. Und das geht nur, wenn Sie der Kamera keine Fassade zeigen. Sie mussten sich unbeobachtet fühlen.«

Noch immer verärgert verschränkte ich die Arme vor der Brust. »Ich war nicht ordnungsgemäß bekleidet!«

Caroline zuckte mit den Schultern. »Das wird man auf dem Bild nicht sehen.«

Wir maßen uns mit Blicken. In ihrem erkannte ich Abwehr und Trotz, und vermutlich sah sie in meinem etwas Ähnliches. Wir waren in diesem Moment nur scheinbar eine Fotografin und ihre Auftraggeberin. In Wahrheit waren wir zwei Dickköpfe, die beide recht behalten wollten.

Irgendwann wurde mir das klar, und ich musste gegen meinen Willen lächeln. »Nun gut, zeigen Sie mir die Aufnahme, dann kann ich mich selbst überzeugen«, lenkte ich ein.

Jetzt lächelte Caroline auch mit den Augen und nicht nur mit dem bezaubernden Mund. »Sehr gern. Bitte folgen Sie mir.«

Wir betraten eine kleine Kammer, die nur spärlich beleuchtet war, da ein roter Schirm das Licht der Petroleumlampe dämpfte. In dem Kabuff roch es beißend nach Lack, Alkohol und anderen Chemikalien. Ich mochte diese Mischung, genau wie das rötliche Licht. In einem Regal standen Glasflaschen und Phiolen mit bunten Flüssigkeiten. Der Raum wirkte geheimnisvoll.

»Hier entwickle ich die Platten. Und danach bringe ich sie nach nebenan, wo sie trocknen können.«

Caroline öffnete eine weitere Tür, jetzt blendete mich helles Tageslicht.

»Das ist das Archiv«, erklärte sie. »Hier heben wir gelungene Fotoplatten auf, um jederzeit Abzüge herstellen zu können.«

Dieser Raum war deutlich größer als die Dunkelkammer. An den Wänden sah ich hohe Schränke mit zahlreichen flachen Schubladen. In der Mitte stand ein langer Eichentisch voller Metallplatten. Er war so groß, dass man ihn gerade noch umrunden konnte.

»Dort liegen die Aufnahmen dieser Woche«, erklärte Caroline. »Vor der Ballsaison sind es immer sehr viele. Manche trocknen, einige sollen retuschiert werden, von allen machen wir noch Papierabzüge. Da kommt einiges auf uns zu.« Ihre Augen leuchteten vor Begeisterung. Es war nicht zu übersehen, wie sehr sie ihren Beruf liebte.

»Sie retuschieren die Bilder?«, hakte ich nach. »Das heißt, Sie können sie verändern? Fotografien bilden also nicht die Wahrheit ab?«

Caroline zuckte mit den Schultern. »Zunächst schon. Jede Aufnahme, mag sie auch noch so schlecht komponiert sein, ist sehr viel ehrlicher als jedes gemalte Porträt. Aber man kann mit einfachen Kniffen viel verändern. Die Fotografie ist also nicht grundsätzlich ehrlicher als die Malerei. Aber sie ist viel schneller und vor allem flexibler. Meiner Ansicht nach wird ihre große Zeit erst noch kommen.«

Nun hatte sie mich neugierig gemacht. »Ihre große Zeit? Was erwartet uns da?«

Nachdenklich betrachtete Caroline die Bildplatten auf dem Tisch. »Vielleicht kann bald jeder Mensch Fotografien anfertigen, egal, wer er ist und wo er ist. Ganz ohne Fachkenntnisse, man muss dafür nur ein bisschen Geld haben. Es werden nämlich zurzeit Kameras entwickelt, die nicht nur leicht zu tragen, sondern auch leicht zu bedienen sind. Und es wird auch an einem Verfahren gearbeitet, das es erlaubt, die Bilder erst viele Stunden nach der Aufnahme zu entwickeln. Wenn das funktioniert, kann man die selbst aufgenommenen Fotografien später in einem Labor entwickeln lassen. Und dann kann jeder Mensch zum Bewahrer seiner eigenen Erinnerungen werden. Wäre das nicht wundervoll?«

Sie hatte voller Leidenschaft gesprochen, nun blickte sie mich erwartungsvoll an.

»Das ist überaus faszinierend«, gab ich ihr recht. »Darin stecken unvorstellbar viele Möglichkeiten. Es wird die Welt verändern.«

Ich trat näher an den Tisch. Auf dem dunklen Eichenholz lagen ordentlich aufgereiht Metallplatten mit Porträts in unterschiedlichen Größen, vom handlichen Visitenkartenformat bis zum Wandbild. Es mussten wohl an die zwanzig Aufnahmen sein.

Die größte zeigte einen schlanken jungen Mann in dunkler Galauniform, der an einem verschnörkelten Tisch lehnte. Er wirkte schmächtig und blass. Ich erkannte ihn sofort, denn ich war ihm bei einer Eröffnungsfeier in Prag bereits persönlich begegnet.

»Kronprinz Rudolf«, murmelte ich. »Schön ist er ja nicht.«

Caroline schmunzelte. »Im Aussehen kommt er definitiv nicht nach seiner Mutter. Die große Nase und die wulstigen Lippen hat er eindeutig vom Kaiser geerbt.«

Ich nickte. »Aber dennoch strahlt er etwas aus, das man schwer in Worte fassen kann. Und genau damit erobert er die Herzen der Frauen. Es ist nämlich nicht nur sein gesellschaftlicher Rang, der ihn bei der Damenwelt so beliebt macht.« Ich beugte mich über die Fotografie und betrachtete sie genauer. »Es sind seine Augen«, überlegte ich laut. »Er hat so einen verlorenen Blick.«

Caroline legte nachdenklich den Kopf schräg. »Ja«, stimmte sie zu. »Man sieht ihn an und hat ganz plötzlich den Impuls, ihm sofort ein Butterbrot schmieren zu wollen.«

Ich lachte auf, denn genau so war es. »Ist das jetzt ein Bild seiner äußeren Fassade oder seines wahren Wesens?«, fragte ich amüsiert.

Caroline runzelte die Stirn. »Ich glaube, er hat keine Fassade. Jeder Mensch auf dieser Welt kann ihm seine wahre Natur ansehen. Das ist ungewöhnlich in seiner Position.«

Ich nickte langsam. Das Bild strömte tatsächlich eine Verletzlichkeit aus, die ich schon damals am Thronfolger wahrgenommen hatte. Und die er bestimmt wirklich empfand.

»Und wer ist das?« Ich wies auf das Bild daneben, das beinahe ebenso groß war. Es zeigte einen Mann mit kräftigem Backenbart, zurückgekämmter Löwenmähne und siegesgewissem Blick.

»Das ist Johann Strauss«, antwortete Caroline. »Der Walzerkönig.«

»Fassade oder Wahrheit?«, wollte ich wissen.

Caroline betrachtete das Bild. »Eindeutig Fassade«, sagte sie. »Und zwar eine glanzvolle. Mit einem Butterbrot muss man diesem Mann ganz gewiss nicht kommen.«

Ich lachte. »Nein, der will wohl eher eine ordentliche Portion Fleisch.«

Caroline nickte. »Und das daneben ist der schöne Eduard, sein Bruder.« Sie wies auf das Bild eines schwarzhaarigen Mannes mit keck gezwirbeltem Schnauzbart.

»Wunderschöne Fassade. Champagner und Kaviar«, vermutete ich.

Wir lachten beide. Und gleichzeitig begann ich zu ahnen, was Caroline gemeint haben könnte, als sie sagte, manche Bilder würden das wahre Wesen eines Menschen zeigen und manche eine Fassade. Gut möglich, dass auch ein Mann wie Johann Strauss eine so sensible Seite hatte wie der Kronprinz. Aber sollte es tatsächlich so sein, verstand der Walzerkönig es meisterhaft, sie zu verbergen. Rudolf hingegen hätte eigentlich von Geburt an daran gewöhnt sein müssen, der Welt keine wahren Gefühle zu zeigen. Doch er konnte sie offenbar nicht verbergen. Er hatte wohl nur dieses eine Gesicht, das alles offenbarte, was er dachte und empfand. Eigentlich ein schöner Zug, der in der Position eines Thronfolgers allerdings gewiss nicht hilfreich war.

Ich schritt den Tisch entlang und gelangte zu einer Reihe von Porträts in Postkartengröße. Sie alle zeigten junge Mädchen wie mich und Sophie in wunderschönen hellen Kleidern.

»Das sind die Debütantinnen dieser Saison«, erklärte Caroline.

Prüfend ließ ich meinen Blick über meine Konkurrentinnen streifen. »Sie gleichen sich wie ein Ei dem anderen, finden Sie nicht?«

Caroline grinste. »Ja, aber nur auf den ersten Blick. Auf den zweiten erkennt man doch entscheidende Details. Gold und Diamanten dürfen die unverheirateten jungen Damen ja noch nicht tragen. Da wird das Haar zum wichtigsten Schmuck. Madame Adèle sagt immer: Je aufwendiger die Frisur, desto verzweifelter ist ein Mädchen auf der Suche nach einem Mann. Und da ist wirklich was dran.«

Ich musste lachen. »Wenn es danach geht, bin ich wohl extrem gelassen!«

Caroline nickte ernst. »Ist es nicht so?«

Statt zu antworten, zeigte ich auf eines der Bilder. »Und diese hier ist demzufolge ganz verbissen auf der Jagd nach einem Mann.«

Das Mädchen auf dem Foto hatte ihre aufgetürmte Lockenpracht mit Federn und Blumen geschmückt. Von den Schläfen kringelten sich weitere Locken um ihr rundes Gesicht.

»Prinzessin Rixa von Hardeck.« Caroline schüttelte sich ein bisschen, als sie den Namen aussprach. »Eine ganz schwierige Person. Ihr zukünftiger Mann tut mir jetzt schon leid. Man sagt über sie …«

Caroline sprach weiter, doch plötzlich nahm ich ihre Worte kaum noch wahr. Denn jetzt hatte ich meine beiden Bilder entdeckt. Und die raubten mir wahrlich den Atem.

So sahen mich alle anderen? Wie auf dem Bild, in dem ich im hochgeschlossenen Samtkleid in die Kamera starrte? Und so wie auf dem zweiten war ich wirklich?

Auf der ersten Aufnahme stand ich vor dem gemalten Baum, man sah mich von Kopf bis Zeh. Mein hochgeschlossenes rotes Samtkleid wirkte auf dem Bild fast schwarz, und es schien am Hals so eng geknöpft, als würde es mich würgen. Noch viel schlimmer aber waren meine Körperhaltung und mein Mienenspiel. Ich hielt den Kopf leicht gesenkt, als wäre ich ein gehörnter Stier kurz vor dem Angriff. Und in meinen Augen loderten förmlich Flammen. Kein Betrachter dieses Bildes würde mir ein Butterbrot oder gar Kaviar anbieten. Höchstens ein Fläschchen Baldrian, um sich dann ganz schnell in Sicherheit zu bringen. Himmel, so sah ich tatsächlich aus?

Noch stärker beunruhigte mich allerdings das zweite Bild. Man sah darauf nur Gesicht, Dekolleté und Schultern, Letztere umgeben vom bauschenden Stoff des Ballkleides, den ich mit der Hand festhielt. Beim Umziehen hatten sich Haarsträhnen aus meiner Frisur gelockert, die mein Gesicht in Wellen umspielten. Mein Blick wirkte kein bisschen wütend, nur erstaunt. Und gleichzeitig sah ich auf dieser Aufnahme wild und frei aus. Und wunderschön.

»Oh!« war alles, was ich herausbrachte.

»Verstehen Sie jetzt?«, fragte Caroline.

Ich konnte nur nicken.

Irgendwann fasste ich mich wieder. »Diese Fotografien darf niemand sehen. Niemals!«, stieß ich hervor.

Caroline nickte, ohne eine Regung zu zeigen. »Möchten Sie, dass ich die Platten zerstöre?«

Im ersten Impuls erschien mir das eine gute Lösung. Doch dann zögerte ich plötzlich. Ich wollte diese Fotografien besitzen. Studieren. Darüber nachdenken. Nur zeigen wollte ich sie niemandem.

Schließlich schüttelte ich den Kopf. »Ich nehme die Platten mit. So, wie sie sind. Und wir müssen unbedingt noch eine dritte Aufnahme machen. Ich benötige ein Bild, das meine Mutter zu Gesicht bekommen darf.«

Caroline wies auf eine Fotografie von Sophie, die neben meinen beiden lag. Darauf stand meine Schwester im Ballkleid neben einer Marmorsäule, auf ihren Lippen ein zauberhaftes Lächeln. »Etwas in dieser Art?«

Ich nickte, noch immer wie betäubt. »Ja. Aber es muss … ausdrucksloser sein. Fader. Gern ein wenig … unattraktiv.«

Caroline legte den Kopf schräg. »Un-attraktiv?«, fragte sie fassungslos.

»Richtig. Niemand, der dieses Bild sieht, darf sich für mich interessieren. Ich muss langweilig, konturlos und verwechselbar wirken. Am besten ein bisschen trübsinnig.«

»Trübsinnig. Das wollen Sie wirklich?«, hakte Caroline noch einmal nach.

»Ja!«, sagte ich ungeduldig. Und beschloss, offen zu sein. »Meine Mutter will mich verheiraten. Aber das ist nicht das, was ich will. Verstehen Sie? Das Bild soll niemanden für mich entflammen lassen. Das Gegenteil wäre mir lieber.«

Caroline wirkte verunsichert. »Darum hat mich noch nie jemand gebeten.«

»Ich bitte Sie wirklich eindringlich.« Ich blickte sie offen an. »Oder können Sie das nicht?« Nun versuchte ich, sie zu provozieren. »Steht es nicht in Ihrer Macht, ein Gesicht älter und weniger liebenswürdig erscheinen zu lassen, als es in Wirklichkeit ist? Verlassen wir hier das Spektrum Ihrer Kunstfertigkeit?«

Caroline erwiderte meinen Blick offen und herausfordernd. Und jetzt war sie es, die den Fehdehandschuh annahm. »Und ob ich das kann! Wenn ich es will, sehen Sie ohne jede Retusche aus, als wären Sie schwer erkrankt.«

Ich grinste. »Nichts lieber als das.«

In der kommenden halben Stunde hatte ich erneut die Gelegenheit, eine wahre Künstlerin bei konzentrierter Arbeit zu erleben. Mit Kennerblick musterte Caroline meine drei Ballkleider und wählte schließlich ein hochgeschlossenes Exemplar in Zitronengelb aus, das ich selbst nicht leiden konnte.

»Wir nehmen das«, ordnete sie an. »Es wird Ihnen nicht schmeicheln.«

Dann stellte sie mich neben eine schlichte Säule, justierte einen hölzernen Ständer so an meinem Kopf, dass ich ihn leicht verdreht halten musste, nestelte an dem Kleid, bis es am Ausschnitt unvorteilhafte Falten warf, und platzierte die Kamera vor mir so tief, als wolle sie das Innere meiner Nasenlöcher fotografieren. Zuletzt zog sie einige der Vorhänge wieder zu und platzierte so lange Spiegel neu, bis sie mit dem Ergebnis zufrieden war.

»Nun sehen Sie mindestens fünf Jahre älter und sehr kränklich aus«, stellte sie schließlich fest.

Was man von ihr nicht behaupten konnte. Eifer und Konzentration ließen ihre Wangen glühen und ihre Augen leuchten. Wie sie da so vor mir hantierte, wirkte sie jung, hübsch und voller Lebenskraft. Bei ihrem Anblick spürte ich einen Stich im Herzen, der sich ein bisschen wie Neid anfühlte. Es war allerdings nicht ihre Schönheit, die ich in diesem Moment selbst gern besessen hätte. Ich beneidete sie um die Glut der Begeisterung, die ich in ihren Augen sah.

Doch Caroline ließ mir keine Zeit, länger darüber nachzugrübeln. »Denken Sie bitte an etwas sehr Langweiliges, Unangenehmes, vielleicht sogar Abstoßendes«, forderte sie mich auf.

Ich dachte an Mamans Heiratspläne.

»Sehr gut. Und … stillhalten!«

Grelles Licht, die Aufnahme war im Kasten. Und als sie einige Zeit später entwickelt war, erkannte ich, wie gut Caroline ihr Metier beherrschte. Meine Wangen wirkten eingefallen, ich hatte Schatten unter den Augen, und mein Blick war völlig ausdruckslos.

»Würden Sie diese Person heiraten?«, fragte ich Caroline mit einem Augenzwinkern.

»Nur wenn man mich mit vorgehaltener Pistole dazu zwingen würde«, gab sie lachend zurück. Doch auf einmal wurde sie ernst. »Erlauben Sie mir eine Frage?«

Ich nickte. »Nur zu!« Ich mochte ihre direkte, ungekünstelte Art.

Sie räusperte sich. »Wenn Sie nicht heiraten möchten, Komtess Clea …« Sie stockte kurz, dann sprach sie weiter. »Was wollen Sie dann? Also, ich meine, was haben Sie vor? Wie möchten Sie in Zukunft gerne leben?«

Ich starrte sie an. Und hatte keine Antwort.

Selbst jetzt, zwei Stunden später, fällt mir keine geeignete Entgegnung ein.

Die Wintersonne lässt die Rosenholzmöbel in meinem Zimmer golden schimmern. Weil die Luft bei meiner Rückkehr warm und stickig war, habe ich eins der hohen Fenster einen Spalt weit geöffnet, nun bauscht ein leiser Windhauch die schneeweißen Vorhänge meines Himmelbetts auf. Draußen höre ich das ferne Klappern von Hufen. Und vor mir im Frisierspiegel sehe ich mein Gesicht.

Nichts daran ist anders als heute Morgen, da bin ich mir inzwischen sicher, denn wieso sollte es so sein? Man kann sich nicht ohne einen schweren Schicksalsschlag innerhalb weniger Stunden äußerlich grundlegend verändern. Und trotzdem erkenne ich ganz neue Züge in meinem Gesicht. Ich sehe die feinen Spuren der Wut, die auf dem ersten Bild so drastisch erkennbar ist. Ich sehe aber auch meine Verwirrung, meine Wildheit und meine Verletzlichkeit. Und eine Ahnung davon, dass ich schön sein kann.

Carolines Aufnahmen haben mir Dinge über mich verraten, die immer da waren, ohne dass ich es wusste.

Sie machen mir Angst.

Gräfin Isabella de Conteville, Wien

an den k. k. Hofschuhmacher Wenzel Marschner, Wien

3.Dezember 1877

Hiermit bestelle ich zwei Paar Schlittschuhe nach Bauart des Jackson Haines, also mit fix an den Stiefel geschraubten Kufen, für meine beiden Töchter Clea und Sophie. Ihre Leisten, die bereits von unserem Hausschuhmacher in Prag vortrefflich gefertigt wurden, lasse ich Ihnen zusammen mit diesem Schreiben zukommen.

Die Schlittschuhstiefeletten sollen zierlich und elegant gestaltet sein, auf keinen Fall rustikal oder gar derb. Und als Leder verwenden Sie bitte das feinste, das Sie haben, in der Farbe Weiß.

Wir benötigen die Schlittschuhe so bald als möglich.

Ich bin sicher, dass Sie wie immer Ihr Bestes geben werden, und danke im Voraus für Ihre Bemühungen.

Isabella de Conteville

Kapitel 4

E wie Eisball

Maman zufolge ist ein junges Mädchen nie so schön wie nach reichlich Bewegung an frischer Winterluft. Und nichts ist Mamans Meinung nach kleidsamer als die taillierten Samtkostüme mit den pelzverbrämten Jäckchen, die Damen bei Eisbällen tragen. Ein solcher Ball auf unserem zugefrorenen See erscheint ihr daher als beste Gelegenheit, Sophie und mich der Gesellschaft strahlend zu präsentieren. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass wir Eislaufen können.

Ich mag unser Winterpalais viel lieber, als ich dachte. Es liegt ganz am Rande der Stadt, und der Park ist so groß, dass man sich fast vorkommt wie auf dem Land. Wenn ich darin spazieren gehe, fühle ich mich beinahe wieder wie ich selbst.

Leider lässt Maman mir dafür wenig Zeit. Sie ruft Sophie und mich täglich in die Bibliothek, wo sie uns viele Stunden lang mit unermüdlichem Eifer die ungeschriebenen Gesetze der Wiener Aristokratie erklärt, um uns zu anderen Menschen zu machen.

Zum Glück plant sie für unseren ersten großen Auftritt einen Eisball, und die Vorbereitungen hierfür sind deutlich angenehmer als Mamans andere Lektionen.

Seit einigen Tagen ist es klirrend kalt. Die dunklen Baumriesen in unserem Park wirken wie mit Puderzucker bestäubt. Auf dem kleinen See ganz hinten am Waldrand ist bereits eine funkelnde Eisfläche entstanden. Der Gärtner hat sie heute früh angebohrt und für betretbar erklärt, woraufhin Maman Sophie und mich aufgefordert hat, unsere neuen Schlittschuhe auszuprobieren. Sie haben Kufen aus Stahl, die fest mit dem Schuh verschraubt sind, das ist der neuste Schick. Und beim Ball sollen wir damit auf dem See Walzer tanzen. Zum ersten Mal in dieser Saison freue ich mich über einen von Mamans Plänen. So frei wie jetzt werden wir in den kommenden Wochen nie mehr sein.

Eben haben Sophie und ich bei einem Wettrennen ausprobiert, wer schneller fahren kann. Sophie hat mit einer knappen Nasenlänge Vorsprung gewonnen.

Jetzt stützt sie keuchend die Hände auf die Knie. »Das war keine Nasenlänge, das war eine Pferdelänge«, behauptet sie lachend.

Als ich sie so sehe, muss ich Maman recht geben. Mit den leicht geröteten Wangen und den blitzenden Augen unter der hübschen weißen Pelzmütze sieht Sophie so frisch aus wie eine Rosenknospe mit einem Häubchen aus Schnee.

»Du bist schneller, aber ich tanze besser«, behaupte ich, um sie zu necken.

Dann hole ich Schwung, fahre erst eine Acht, gleich darauf eine Drei und drehe zuletzt eine Pirouette. Sophie klatscht mit ihren dicken Fäustlingen Beifall. Davon ermutigt, schmettere ich laut den Donauwalzer und drehe mich dazu im Dreivierteltakt.

»Das kann ich auch!«, ruft Sophie.

Kurz darauf singen und tanzen wir zusammen unter den glitzernden Bäumen. Fahren aufeinander zu und gleiten auseinander. Fordern uns mit Verbeugungen und angedeuteten Knicksen immer wieder neu zum Tanz auf. Drehen uns anmutig. Schmettern den Text in die Abenddämmerung hinaus. Niemand kann uns hier hören. Hinter dem schmiedeeisernen Zaun am Ende des Parks beginnt ein schweigsamer schwarzer Wald.

Irgendwann geht uns die Luft aus, wir fahren zum Ufer und lassen uns auf einen Baumstamm sinken, der als Sitzbank dient.

»Herrlich!«, sagt Sophie schwer atmend.

»Ja«, gebe ich ihr recht. »Nur schade, dass ich mir bald den Knöchel vertreten muss. Dann ist es mit dem Eislaufen vorbei.«

»Was?« Sophie starrt mich an. »Wovon redest du?«

»Ich muss einen Unfall fingieren und danach behaupten, ich hätte Schmerzen im Bein«, antworte ich.

Jetzt versteht Sophie, was ich meine. Sie verdreht die Augen. »Das musst du nicht.«

»Doch!«, gebe ich trotzig zurück. Eine Begründung ist unnötig, wir wissen beide, wovon ich spreche.

Ich liebe Eislaufen. Und ich kann es auch gut. Aber das wird meinen eigenen Plänen momentan leider nicht zugutekommen, im Gegenteil, es könnte sie sogar durchkreuzen. Wenn ich beim Eisball sowohl anmutig als auch rosig angehaucht über die Eisfläche schwebe, könnte ich jemandem ins Auge fallen, der sich in mich verliebt. Gleichzeitig könnten unser Palais und unser Park Begehrlichkeiten auf eine hohe Mitgift wecken, die zu einem Heiratsantrag führen. Diesen Part überlasse ich lieber Sophie. Daher habe ich beschlossen, mir zur richtigen Zeit den Knöchel zu verstauchen.

»O Clea!« Sophie seufzt. »Ich wünschte …« Sie bricht ab.

»Was?«, hake ich nach.

»Ach, nichts.« Sophie hebt den Fuß und betrachtet die blanke Kufe ihres nagelneuen Schlittschuhs. »Ich verstehe dich ja.«

Mit dieser Antwort bin ich nicht zufrieden. »Bitte verrate mir, was du eben gedacht hast.«

»Ich dachte an die Sache mit den Fotografien. Dann an das Manöver mit dem Knöchel. Und ich wünschte, all die Tricksereien und Kniffe wären nicht nötig, denn sie sind dir ganz und gar wesensfremd. Ich wollte, du könntest deinen eigenen Weg hoch erhobenen Hauptes gehen. Ohne jede Unwahrheit. Aber natürlich ist mir klar, dass Maman das nie zulassen würde.«