Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Jazzybee Verlag

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Deutsch

In diesem Band setzt sich der Autor des "Pfaffenspiegels" mit dem Fanatismus in der christlichen Kirche, hauptsächlich mit der Züchtigung und Selbstzüchtigung, auseinander.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 485

Veröffentlichungsjahr: 2012

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Die Geißler

Otto von Corvin

Inhalt:

Otto von Corvin – Biografie und Bibliografie

Die Geißler

1. Allgemeine Prügelschau

2. Römisch-katholische Selbsthiebe.

3. Ordentliche und außerordentliche Kirchen- und Klosterhiebe.

Den Geißlern verwandte Gesellschaften.

Allerlei Prügelkuren

Die Massage in ihrer Verwandtschaft mit den Prügelkuren.

Schläge als Weihe.

Der Hang zur Grausamkeit.

Die Geißler, O. von Corvin

Jazzybee Verlag Jürgen Beck

Loschberg 9

86450 Altenmünster

ISBN: 9783849638207

www.jazzybee-verlag.de

Otto von Corvin – Biografie und Bibliografie

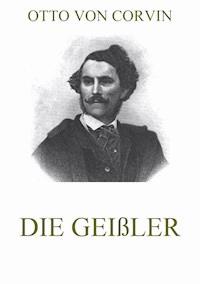

Schriftsteller, geb. 12. Okt. 1812 in Gumbinnen, gest. 3. März 1886 in Wiesbaden, wurde in den Kadettenhäusern zu Potsdam und Berlin erzogen und diente 1830–35 als preußischer Leutnant in Mainz, wo er mit Fr. Sallet befreundet wurde, dann in Saarlouis. Nachdem er 1835 seinen Abschied genommen, lebte er in Frankfurt a. M. und seit 1840 in Leipzig, wo er literarischen Beschäftigungen oblag. Ein entschiedener Demokrat, nahm er im April 1848 am Aufstand in Baden tätigen Anteil, kehrte auch im Mai 1849 nach Baden zurück, verteidigte als Bürgerwehroberst Mannheim bis nach der Schlacht von Waghäusel gegen die Preußen, wurde zuletzt Chef des badischen Generalstabs in Rastatt und leitete die Verteidigung dieser Festung. Nach ihrer Übergabe wurde C. standrechtlich zum Tode verurteilt, aber zu sechsjähriger Einzelhaft begnadigt und verbüßte diese im Zellengefängnis zu Bruchsal. Nach seiner Entlassung (im Oktober 1855) ging er nach London, wo er wieder literarisch tätig war. Während des nordamerikanischen Bürgerkriegs war er Spezialkorrespondent der Augsburger »Allgemeinen Zeitung«, ebenso 1870/71 Korrespondent der »Neuen Freien Presse« vom Kriegsschauplatz. Seit 1874 lebte er zu Wertheim in Baden, von wo er später wieder nach Leipzig übersiedelte. Er erfand das Corviniello (s.d.). Von seinen Schriften sind als die bedeutendern anzuführen: »Abriß der Geschichte der Niederlande bis auf Philipp II.« (Leipz. 1841); »Historische Denkmale des christlichen Fanatismus« (das. 1845, 2 Bde.; 7. Aufl. u. d. T.: »Pfaffenspiegel«, Rudolstadt 1891); »Illustrierte Weltgeschichte« (mit Held, Leipz. 1844–51, 4 Bde.); »Geschichte der Aurora von Königsmark« (das. 1847; 3. Aufl., Rudolst. 1902); »Erinnerungen aus meinem Leben« (Amsterd. 1861, 4 Bde.; 4. Aufl., Rudolst. 1890); »Die goldene Legende. Naturgeschichte der Heiligen« (Bern 1875; 2. Aufl., Rudolst. 1889); »Aus dem Zellengefängnis. Briefe 1848–56« (das. 1884).

Die Geißler

Dem Roß eine Peitsche, dem Esel einen Zaum und dem Narren eine Ruthe auf dem Rücken.

Sprüchw. Salom, Kap. 26. V. 3.

1. Allgemeine Prügelschau

Der Stock regiert die Welt.

Altes Sprichwort.

Der Papst und unsere Fürsten lassen sich so gern die Statthalter Gottes nennen; aber in der That sind sie nur Statthalter des Stockes, der nach dem gemeinen Sprichwort die Welt regiert. Die Wahrheit desselben erkannten schon die Alten an, und die Bilder des Stockes und seiner gleich verehrungswürdigen Gemahlin, der Geißel, waren von jeher die Symbole der obersten Gewalt.

Die Römer dachten sich alle ihre Götter, sogar die sanfte Venus, mit der Geißel bewaffnet, und Cicero träumte einst, daß Jupiter dem jungen Octavianus, nachherigem Kaiser Augustus, eine Geißel gegeben habe als Sinnbild der Herrschaft über die Welt. – Die Regierung der meisten Könige hat dargethan, daß sie, nämlich die Geißel, auch ein weit besseres Symbol für die oberste Gewalt der Fürsten ist, als der Szepter, welcher in seiner Jugendzeit ein einfacher Stock war. Es ist nur eine höfliche Redensart der Diplomaten, wenn sie der Krone, die doch unzweifelhaft von weit jüngerem Adel ist, den Vorrang geben, indem sie stets von der Krone Frankreich, der Krone Rußland u. s. w. reden; während sie doch eigentlich die Geißel Frankreichs oder der Stock Rußlands sagen müßten.

Die Krone oder ihren Träger fürchtet Niemand; jeder scheut nur den Stock in der Hand des Königs. Nehmt ihm diesen, das heißt die Gewalt, so ist er trotz seiner Krone ein Mensch wie jeder andere.

Daß man den Stock mit der Geißel und ihren beiderseitigen Verwandten zu Sinnbildern der höchsten Gewalt wählte, beweist nur, daß im Leben der Menschen diese Instrumente selbst eine sehr wichtige Rolle spielten. Die Aeußerungen ihres Vorhandenseins nennt man bekanntlich mit den verschiedensten Namen, und ganz besonders reich an Bezeichnungen dafür ist unsere deutsche Sprache; denn fast in jeder Stadt Deutschlands hat man für Prügel ein provinzielles Lieblingswort. Es müßte nicht uninteressant sein, alle diese verschiedenen Benennungen einmal zusammengestellt zu sehen, und ich wäre begierig zu wissen, ob wir reicher an Namen sind wie die Russen, deren Ueberlegenheit in der Sache ich ohne Streit anerkennen will.

Doch wir haben hier viel Wichtigeres zu thun, als daß ich mich bei sprachlichen Forschungen aufhalten könnte. Mag man sie nun Schläge, Hiebe, Haue, Wichse oder Keile nennen, der Grundsatz bleibt: Prügel thun weh, und ebenso sicher darf man als wahr annehmen, daß sie in ihrem Naturzustande eben dieser physischen Beschaffenheit wegen ausgetheilt wurden. Daß sie in späterer Zeit zu anderen Zwecken verwendet wurden, daß sie durch die verfeinerte Kultur, unter dem Schutze der römischen Kirche und besonders durch sorgfältige Pflege der ehrwürdigen Herren Jesuiten allmälig so weit ausarteten, daß sie, anstatt wehe zu thun Wollust erzeugten, – das alles wollen wir vor der Hand unberücksichtigt lassen und nur die einfachen, ursprünglichen Prügel betrachten.

Wie sie eigentlich entstanden sind, das weiß weder der Abbé Boileau noch der Jesuit Gretser, noch irgend einer der andern Schriftsteller, welche diesen Gegenstand wissenschaftlich untersucht und behandelt haben. Ich möchte fast vermuthen, daß schon Eva auf den sinnreichen Einfall kam, dem ungezogenen Kain mit der flachen Hand den Hintern zu klatschen; doch will ich nicht eigensinnig auf dieser gewagten Hypothese stehen bleiben. Es war wohl das natürlichste, daß man sich anfänglich zum Schlagen der Hand allein bediente, und somit würde den Ohrfeigen, Püffen und Katzenköpfen die Ehre des höchsten Alterthums gebühren, wenn sich nur historische Beweise darüber beibringen ließen. Der älteste Schlag, von dem wir Nachricht haben, ist der, welchen Kain gegen den Abel führte; aber Moses vergißt uns zu sagen, mit welchem Instrumente der tödtliche Schlag geführt wurde. Geschah es mit der Faust oder mit einem Stock? Ueber meinem Schreibtisch hängt ein Gemälde von Annibal Caracci, welches Kain und Abel vorstellt; auf diesem hat Kain einen blutigen Thierkinnbacken als mörderische Waffe in der Hand; allein die Maler erlauben sich ja häufig Anachronismen, und dieser Kinnbacken beweist nichts. Wahrscheinlich ist es allerdings, daß man bald die Entdeckung machte, wie ein heftiger Schlag mit der Hand eben dieser Hand wehe thut, und eben deshalb zu irgend einem Dinge griff, welches die beabsichtigte Wirkung hervorbrachte, ohne selbst etwas zu empfinden oder dem Schlagenden wehe zu thun. Nun war doch wohl den ersten Menschen nichts näher als ein Baumzweig – ein Stock, und ich glaube demnach ohne Gefahr annehmen zu können, daß der Stock nächst der Hand das erste Schlaginstrument des Menschen war.

Wie Adam der Stammvater des ganzen Geschlechts der Menschen wurde, die trotz ihrer Verschiedenheit an Gestalt und Farbe ihrer menschlichen Natur wegen unter einander verwandt sind, so wurde auch der rohe Stock Ahnherr einer sehr respektablen Familie, deren verwandtschaftliches Verhältniß schon durch den gemeinsamen Zweck ihres Daseins – nämlich den, zu prügeln – hinlänglich erwiesen ist. Zwischen dem ersten rohen Baumast, der zum Prügeln diente und der Ruthe, mit welcher der Jesuit Girard die schöne Cadiere streichelte, ist doch gewiß nicht weniger Ähnlichkeit, wie zwischen einem thransaufenden Eskimo und Fanny Elsler.

Das Geschlecht Adams und des Stockes bildete sich mit und neben einander aus, und als sich das erstere in verschiedene Klassen sonderte und verschiedenen Beschäftigungen anheim gab, entstanden auch verschiedene Klassen von Schlaginstrumenten, die auf die einem jeden eigenthümliche Weise den Zweck ihrer Existenz erfüllten.

Die Naturgeschichte des Menschen ist gewiß sehr interessant; aber doch bei weitem mehr zieht uns die Geschichte der menschlichen Thätigkeit an; ganz derselbe Fall ist es mit den Stockgeborenen, und die Naturgeschichte der Prügelinstrumente interessirt uns weit weniger als die Geschichte der Prügel, zu welcher ich eben einige historische Beiträge zu liefern gedenke.

Dies ist nicht so leicht, wie sich viele meiner Leser einbilden mögen, – wäre es das, dann würde ich schwerlich eine so lange Einleitung machen! – denn die Prügelinstrumente handeln nicht selbstständig, sondern werden durch den Willen eines schwer zu ergründenden Wesens, des Menschen, bestimmt. Die Beschaffenheit des Menschen ist aber unendlich verschieden, und das erschwert die Klassifikation der Prügel bedeutend. Die Effekte, die derselbe Bogen, geführt von Paganini und dann wieder von einem Bauernjungen, auf derselben Violine hervorbringen, können nicht verschiedener von einander sein als die Wirkungen, welche von derselben Ruthe, geführt von einer robusten Klostermagd und dann wieder von einem feinen Jesuiten, auf demselben zarten Hintertheil eines schönen Fräuleins hervorgebracht werden. Man vergebe mir daher, wenn ich dabei etwas gründlich und umständlich zu Werke gehe.

In einem Buche, welches ebenfalls vom Geißeln und den Jesuiten handelt, las ich, daß ein berühmter Gelehrter in einer deutschen Universitätsstadt folgendes Schema für die Geschichte des Schlagens aufstellte: »Die Prügel oder Schläge, sagte er, lassen sich eintheilen in Staats- und Privat-, öffentliche und geheime, freiwillige und unfreiwillige, zweckgemäße und zweckwidrige, rationalistische und supernaturalistische, geistliche und weltliche, reguläre und irreguläre, trockene und saftige Prügel. Ferner lassen sie sich eintheilen: 1) nach dem Subjekte, welches prügelt; 2) nach dem Objekte, welches geprügelt wird; 3) nach dem Materiale, womit –, 4) dem Körpertheile, auf welchem es geprügelt wird; endlich 5) nach der Dauer der Züchtigung.«

Ich führe dies nur an, um eine Uebersicht von all den Thematas zu geben, welche in diesem Buche mehr oder minder weitläufig abzuhandeln sind. Auf alle Spielarten kann ich mich nicht mit gleicher Gründlichkeit einlassen, sondern muß mich hauptsächlich auf die geistlichen Prügel beschränken; allein da alle andere Arten mehr oder weniger nahe mit ihnen verwandt sind, so muß ich sie wenigstens in der Kürze berühren, und das soll in diesem Kapitel geschehen.

Zunächst wollen wir darin die klassischen Prügel und nach ihnen die biblischen untersuchen; dann folgen die weltlich-mittelalterlichen und endlich die modernen, insofern sie nicht Kinder der römisch-katholischen sind und in das Gebiet der geistlichen herübergezogen werden müssen.

Unter klassische Prügel verstehe ich diejenigen, von denen uns die alten klassischen Schriftsteller Nachricht gegeben haben; ich unterscheide sie wieder in unfreiwillige und freiwillige und beginne mit den ersteren, welche jedenfalls, in Bezug auf den Geschlagenen, natürlicher sind.

Obgleich das Christenthum, oder das, was die Pfaffen so nennen, sich das Verdienst erworben hat, das Prügelsystem auf die höchste Stufe der Vollkommenheit zu erheben, so darf man ihm doch keineswegs die Erfindung des Prügelns selbst zuschreiben. Das war schon eine uralte heidnische Gewohnheit.

Bei den alten Persern war es eine große Schmach, mit Ruthen gegeißelt zu werden; aber nichtsdestoweniger ließen die Könige dieser Völker gar häufig selbst ihren vornehmsten Staatsbeamten diese Behandlung zu Theil werden, und das Hof-Ceremonial verlangte, daß die Geprügelten sich beim Könige für die große Gnade bedanken, deren er sie gewürdigt, und daß sie die erhaltenen Schläge als ein Merkmal des gnädigsten Andenkens des Königs ansehen mußten.

Artaxerxes Langhand verbot, die Großen seines Reiches auf so hündische Weise zu strafen; hatten sie sich eines Verbrechens schuldig gemacht, dann werden von nun an anstatt ihrer Rücken nur die ausgezogenen Kleider gestäupt.

Die parthischen Könige hatten eine sehr bequeme und wohlfeile Art von Ehrenbezeugungen. Wollten sie einem ihrer Lieblinge eine rechte Auszeichnung zu Theil werden lassen, dann ließen sie ihn in ihrer Gegenwart mit Ruthen streichen, und die vornehmsten Jünglinge stritten sich um diese Ehre. Ein ähnlicher Gebrauch herrschte auch bei den Lydern. Ich schlage vor, ihn bei uns anstatt der Orden einzuführen.

Bei den Indern regierte das Bambusrohr, und das Oberhaupt einer Familie handhabte es mit unumschränkter Willkür. Es hatte das Recht, seine Frau, seine Tochter, seine Magd, ja selbst seine Mutter zu schlagen, wenn sie Wittwe war.

Der Gebrauch, die Sklaven durch Schläge zu strafen, ist uralt und herrschte auch bei den freien Scythen, wie uns eine Erzählung von Justin beweist. – Die Scythen, gezählt er, waren zum dritten Mal nach Asien in den Krieg gezogen und blieben acht Jahre von Hause fort. Ihren Weibern wollte diese erzwungene Ehelosigkeit gar nicht gefallen, und da sie wohl glauben mochten, daß ihre Männer im Kampfe gefallen wären, so entschlossen sie sich, die Sklaven zu heirathen, welchen während der Abwesenheit der Herren die Sorge für das Vieh aufgetragen war. Man kann sich also den Schrecken der Weiber und Sklaven denken, als die todtgehofften Scythen sieggekrönt von ihrem Feldzuge zurückkehrten. Weiber und Sklaven hatten auf gleiche Weise zu fürchten, und die letzteren entschlossen sich, ihren Herren mit den Waffen in der Hand den Eingang in ihr Land zu verwehren.

Der Krieg begann und wurde von beiden Seiten mit fast gleichem Erfolge geführt. Die Scythen waren in großer Verlegenheit. Da ertheilte ihnen Jemand den Rath, sich zu erinnern, daß sie nicht mit Feinden, sondern mit ihren eigenen Sklaven zu streiten hätten, also auch die Art des Krieges ändern müßten. Sie sollten ihre Gegner nicht als ebenbürtige Feinde, sondern als Sklaven behandeln und statt der Waffen nur Peitschen, Geißeln und ähnliche Instrumente zum Prügeln der Sklaven ins Feld bringen.

Die Scythen fanden diesen Vorschlag gut und bewaffneten sich, wie man ihnen gerathen hatte; und sie hatten sich kaum aufs Neue ihren Feinden gezeigt und ihre neuen Waffen zu brauchen angefangen, als jene auch dadurch in den größten Schrecken versetzt wurden, so daß diejenigen, welche nicht durch Waffen bezwungen werden konnten, bloß durch die Furcht vor Geißeln überwunden wurden und nicht wie ein geschlagener Feind, sondern wie fliehende Sklaven entflohen. –

Bei den Griechen waren Prügel keineswegs Seltenheit und kamen selbst unter Standespersonen vor. Wenigstens sehen wir aus dem Homer, daß sich diese bei geringen Streitanlässen häufig Schläge antrugen. Ja selbst die Kriegsgefangenen, die in ehrlicher Feldschlacht den Griechen in die Hände fielen, werden von ihnen häufig gegeißelt, die Helden scheinen sich sogar ein besonderes Vergnügen daraus gemacht zu haben, die Tapfersten und Angesehensten darunter mit eigenen Händen durchzupeitschen. In einem Trauerspiele des Sophokles, Ajax der Geißelträger, legt Minerva selbst bei dem Helden vergebens ein gutes Wort für einen Gefangenen ein, den er todtzugeißeln sich vorgenommen hat. – Die griechischen Sklaven bekamen bei jeder Veranlassung Prügel, und besonders schnell waren damit die leicht reizbaren Griechinnen bei der Hand.

Uebrigens habe ich auch einmal eine lange und sehr gelehrte Abhandlung gelesen, welche über den bei den Griechen herrschenden Gebrauch, ihre Weiber zu schlagen, handelt. Darin wird behauptet, daß es die schönen Griechinnen sogar als einen Mangel an Liebe ansähen, wenn sie nicht, von Zeit zu Zeit von ihren Liebhabern gehörig durchgeprügelt wurden. Daß übrigens die Männer des klassischen Alterthums zu Zeiten von ihren geliebten Mädchen Schläge bekamen, scheint keinem Zweifel unterworfen, und selbst Ovid räth in seiner »Kunst zu lieben« an, die Schläge von dem geliebten Mädchen nicht für etwas Schimpfliches zu halten. In der Satire des Petronius, Polyänos an Circe, findet sich auch eine hierher gehörige Stelle. Polyänos hat sich eines derjenigen Fehler schuldig gemacht, welchen die Damen am schwersten vergeben, er schreibt deshalb an Circe: »Wenn du mich tödten willst, so komme ich mit dem Schwerte; begnügst du dich aber mit Schlägen, so erscheine ich nackend bei dir, meine Gebieterin.« In der Folge werden wir sehen, daß Polyänos zwei sehr vornehme Nachahmer fand.

Sehr spaßhaft war ein hierher gehöriger Gebrauch in Lacedämon. Bei einer ausdrücklich dazu angeordneten Feierlichkeit wurden alljährlich die Junggesellen, die ein bestimmtes Alter erreicht hatten, von den alten Jungfern um den Altar der Juno herumgegeißelt. Die Sache war ganz in der Ordnung; bei uns rächen sich die alten Jungfern gewöhnlich für die Konservirung ihrer Jungfrauschaft an der ganzen Welt und vorzüglich an den jüngern, glücklichern Personen ihres Geschlechts; aber in Sparta traf ihre Rache die eigentlichen Verbrecher, denn es lag offenbar nur an ihnen, daß die armen Mädchen als Jungfrauen sterben mußten. Daß sie ihre Geißeln und die Rücken der Sünder nicht geschont haben werden, darf man von verschmähten, ehemaligen Schönen erwarten.

Die Geißel spielte sowohl im öffentlichen, wie im Privatleben der Römer eine große Rolle. Die Lictoren, welche die Consuln und Diktatoren umgaben, trugen ansehnliche Ruthenbündel, jeden Augenblick bereit, die Befehle und Urteilssprüche der Gebieter zu vollziehen. Wirkliche römische Bürger zu geißeln war im Allgemeinen wohl selbst zu Rom nicht erlaubt, und der Hauptmann, der den Apostel Paulus geißeln ließ, hatte wohl Ursache, zu erschrecken, als dieser ihn bedeutungsvoll fragte: »Ist es erlaubt, einen römischen Bürger zu geißeln?«

Desto freigebiger waren die römischen Richter aber mit Schlägen gegen Freigelassene und Sklaven, die sich irgend etwas zu Schulden kommen ließen; auch wurden sie nicht mit Ruthen gepeitscht, sondern mit anderen, dauerhafteren Instrumenten. Einige bestanden aus einem einfachen, glatten Riemen von Leder, und diese wurden ferulae genannt; mit ihnen gegeißelt zu werden war die gelindeste Strafe. Schon schmerzhafter und bei größeren Vergehungen angewendet, waren die aus mehreren Streifen Pergament zusammengedrehten scuticae; aber den Superlativ bildete die aus Ochsenleder verfertigte Geißel, welche man flagelum und häufig terribile flagelum nannte; noch furchtbarer war aber die sogenannte spanische Geißel, die indessen nur von strengen Herren gegen ihre Sklaven angewendet wurde.

Ich habe schon oben gezeigt, daß die Geißel bei den Römern als ein Symbol der Oberherrschaft angesehen wurde; allein ebenso galt sie auch als das Sinnbild der Sklaverei. Bei den Triumphen war es gebräuchlich, hinter den Sieger im Triumphwagen einen Mann zu stellen, der eine Geißel in der Hand hatte, um dadurch anzuzeigen, es sei keine Unmöglichkeit, daß ein Mensch von dem höchsten Gipfel der Ehre bis in den tiefsten Abgrund der Niedrigkeit, ja selbst bis zum Stande eines Sklaven herabsinken könnte. – Uebrigens konnte diese Geißel auch eben so gut hier ein Zeichen der Herrschaft sein, da der Triumphator an seinem Ehrentage den Oberbefehl in der Stadt hatte.

Geißel und Sklave stand bei den Römern in der allergenausten Beziehung zu einander. Der Herr hatte nicht allein das Recht, seinen Sklaven nach Gefallen geißeln zu lassen, er konnte ihn sogar ohne Umstände tödten. Ja der Volkswitz theilte die Sklaven sogar nach den Instrumenten ein, mit denen sie gewöhnlich geprügelt zu werden pflegten. Einige, deren Rücken mit gewundenem Pergament bearbeitet zu werden pflegte, nannte man restiones, und die, welche mit dem Ochsenleder vertrauter waren, hießen bucaedae. Der Comödiendichter Plautus, der Bäckerknecht gewesen war und selbst höchst schätzbare Erfahrungen im Fach des Prügelns auf seinem Rücken gesammelt haben mochte, ist unerschöpflich in Witzen und Anspielungen in dieser Beziehung. Höchst spaßhaft ist die Betrachtung, die er einen Sklaven über eine ochsenlederne Geißel anstellen läßt. Der arme Bursche meint, es wäre doch etwas Erstaunliches, daß noch todte Ochsen auf lebendigen Menschen herumspringen könnten.

Das Loos der Sklaven bei den Römern war sehr traurig; sie wurden häufig weit schlechter behandelt, wie bei uns die Hunde. Manchen Herren genügte nicht einmal die schreckliche spanische Geißel, und sie ließen die Riemen, aus denen sie geflochten war, noch mit Nägeln oder kleinen Knochen versehen und manchmal noch außerdem kleine bleierne Kugeln daran hängen. Ein Sklave, der gegeißelt werden sollte, wurde nackend mit den Händen an einen Pfahl oder Baum gebunden, und an seine Füße hing man ein Gewicht von hundert Pfund, damit er den ihn Schlagenden nicht mit den Füßen treten konnte.

Die geringsten Vergehen wurden auf diese Weise bestraft. Zerbrach ein Sklave ein Glas oder hatte er gar eine Speise verdorben, sogleich wurde er gegeißelt, häufig in Gegenwart der zu Tisch geladenen Gäste. Es kam nicht selten vor, daß die armen Menschen unter den an ihnen verübten Mißhandlungen starben, und man machte nicht mehr Aufhebens davon, als ob irgend ein Hausthier krepirt sei.

Besonders scheinen aber die römischen Damen diese Gewalt über ihre Sklaven und Sklavinnen auf eine ganz unerhörte Art gemißbraucht zu haben, denn alle Schriftsteller jener Zeit stimmen darin überein. Jede Laune der Damen mußten die armen Sklavinnen entgelten. Hatte die Dame schlecht geschlafen, bemerkte sie eine neue Runzel oder ein Bläschen in ihrem Gesichte, oder war sie gar von ihrem Eheherrn vernachlässigt worden, dann hatten die zahlreichen Dienerinnen, welche ihre Morgentoilette umgaben, Höllenqualen zu leiden. Meistens kamen sie zerkratzt und blutend oder mit der langen Schmucknadel grausam zerstochen aus dem Zimmer, und das Haus wurde von dem Geschrei der Gegeißelten erfüllt.

Die Grausamkeit gegen die Sklaven nahm endlich so überhand, daß die Kaiser ihre unumschränkte Macht gebrauchten, um derselben Einhalt zu thun. Unter Augustus oder Claudius wurde eine Verordnung erlassen, nach welcher diejenigen Herren, welche ihre Sklaven in der Krankheit im Stiche ließen, aller Rechte auf dieselben verlustig sein sollten, wenn dieselben wieder gesund würden. Ein Römer aber, der einen Sklaven vorsätzlich tödten würde, sollte gänzlich von Rom verbannt sein.

Diese Gesetze scheinen indessen wenig gefruchtet zu haben, denn schon Hadrian fand sich abermals genöthigt, sie zu erneuern. Die römische Dame, welche durch ihre Grausamkeit gegen ihre Sklavinnen dazu Veranlassung gegeben hatte, wurde durch ein eigenhändiges Rescript des Kaisers auf fünf Jahre verbannt. Auch Antoninus Pius erließ dergleichen Gesetze zum Vortheil der Sklaven.

Daß damit wenig geändert wurde, beweist folgender Beschluß des Concils von Elvira – (wir haben von dieser Kirchenversammlung schon im vorigen Buche geredet): »Wenn eine Hausfrau in einem Anfall von Wuth oder Tollheit ihre Sklavin entweder selbst geißeln oder von Andern geißeln lassen würde, daß sie vor dem dritten Tage davon sterben sollte insofern es außer Zweifel gesetzt ist, ob es absichtlich oder zufälliger Weise geschehen sei: so soll die Hausfrau, wenn es absichtlich geschehen ist, auf sieben Jahre, ist es aber zufälliger Weise geschehen, nur auf fünf Jahre excommunicirt sein! doch soll sie, im Falle sie krank würde, zur Communion gelassen werden.«

Bei solcher Behandlung der Sklaven von Seiten ihrer Herren ist es dann wohl zu entschuldigen, daß diese eine herzinnige Freude empfanden, wenn sie einmal Gelegenheit bekamen, einem ihrer Peiniger ungestraft Gleiches mit Gleichem zu vergelten, und das kam hie und da schon vor. Die jungen vornehmen Römer, welche nach den Frauen ihrer Nächsten trachteten, wählten gar häufig die Maske der Sklavenkleidung, um in das Haus ihrer Geliebten zu schleichen. Die Zahl der Sklaven in den vornehmen Häusern war so unendlich groß, daß sie häufig der Herr selbst nicht alle persönlich kannte, und daß dies ohne alles Aufsehen geschehen konnte. Aber nicht selten ließ der argwöhnische Ehemann, vielleicht auch von seiner treuen Gemahlin benachrichtigt, aufpassen, den in Sklavenkleidung versteckten freien römischen Bürger als einen entlaufenen oder fremden spionirenden Sklaven aufgreifen und mit einem hundertpfündigen Gewicht an den Füßen beschwert, unbarmherzig durchpeitschen. Dies Schicksal hatte der berühmte Geschichtsschreiber Sallustius, welcher der Tochter des Diktators Sulla, der Faustina, Gemahlin des Milo, den Hof machte. Milo hörte nicht eher auf zu geißeln, bis ihm Sallust eine beträchtliche Geldsumme hatte auszahlen lassen. Man kann sich die Wuth Sallusts denken, und seine Feindschaft gegen Milo verursachte gefährliche Unruhen im Staate.

Caligula unterschied, wenn er Lust zum Prügeln hatte, auch nicht so genau, ob seine Schläge einen freien oder einen Sklavenrücken trafen. Machte Jemand im Theater neben ihm Geräusch, so daß er nicht deutlich die Rede seiner Lieblingsschauspieler hören konnte, dann ließ er den Unruhigen auf der Stelle entkleiden und geißelte ihn mit eigener Hand. Ein römischer Ritter, der dasselbe Verbrechen begangen hatte, wurde von ihm auf andere, sehr eigenthümliche Weise bestraft. Der Kaiser gab ihm einen Brief mit dem Auftrag, diesen auf der Stelle nach Afrika zu bringen, ohne dem überraschten Ritter auch nur Zeit zu lassen, nach Hause zu gehen und von seiner Familie Abschied zu nehmen.

Sehr seltsam muß es uns erscheinen, daß sogar die in Rom so sehr geachteten vestalischen Jungfrauen, wenn sie ein Vergehen begangen hatten, gegeißelt wurden. Dies Schicksal traf die Vestalin Urbinia, welche von einem Priester gegeißelt und in Prozession durch die Stadt geführt wurde. Wahrscheinlich hatte sie das heilige Feuer der Vesta verlöschen lassen, denn mehrere Geschichtsschreiber erzählen uns, daß andere Vestalinnen eben dieses Vergehens wegen mit der schimpflichen Sklavenbuße bestraft wurden. Bei dieser Geißelung wurde die Schuldige nur in einen dünnen Florschleier gehüllt und der Priester ertheilte ihr die zuerkannten Schläge an einem dunkeln Ort. Daß eine unkeusche Vestalin lebendig vermauert wurde, ist bekannt; aber auch dem Verletzer ihrer Keuschheit erging es übel, denn er wurde zu Tode gegeißelt.

Ja es scheint, daß man selbst die vornehmsten Frauen, sogar die Kaiserinnen, mit Schlägen bestrafte; wenigstens geschah dies in späterer, christlicher Zeit einst zu Konstantinopel. Ein Eunuche, der vornehmste Vertraute Justinians II., ließ die Mutter desselben geißeln, wahrscheinlich weil sie sich mehr in die Staatsangelegenheiten mischte, als es diesem impotenten Minister lieb war.

Nach römischen Begriffen war die Geißelung das Beschimpfendste, was einem römischen Bürger angethan werden konnte, und die römischen Richter machten sich daher ein Vergnügen daraus, die Christaner, welche der Verachtung der Götter angeklagt waren, gleich beim ersten Verhör geißeln zu lassen, theils aus Zorn wegen ihres hartnäckigen Widerstandes, theils um ihre Verachtung gegen die neue Religion auszudrücken. Die Strafe des Geißelns war den Christen um so empfindlicher, als dabei zugleich ihr Schamgefühl verletzt wurde, indem stets eine völlige oder doch theilweise Entblößung des Körpers stattfand. Besonders schnell waren die Prätoren mit dem Geißeln bei der Hand, wenn sie schöne junge Christen und Christinnen vor sich hatten, und ihre lüsternen Augen weideten sich an den enthüllten schönen Formen.

Zu den unfreiwilligen klassischen Prügeln würden nun auch die gehören, welche von den römischen Schulmeistern ausgetheilt wurden; allein da das Prügelsystem bei unserer Erziehung in genauem Zusammenhang mit den christlichen Prügeln steht, so will ich damit warten, bis ich auf dieses Kapitel komme, und sogleich zu den freiwilligen klassischen Prügeln übergehen.

Den erhabenen Gedanken, sich zur Ehre Gottes den Rücken zu zerbläuen, ist leider nicht zuerst in dem verbrannten Gehirn eines Mönchs erstanden; ich wollte den Pfaffen sehr gern die Erfindung dieses seltsamen Gottesdienstes lassen, wenn es sich nur mit der Wahrheit vereinigen ließe; allein die Geschichte lehrt uns, daß es schon bei vorchristlichen Völkern Gebrauch war, mit Schlägen gegen den eigenen Körper um die Gunst ihrer Götter zu buhlen.

Es ist eine seltsame aber richtige Erfahrung, daß die Menschen von jeher eine geheime Neigung hatten, die Gottheit auf eine möglichst mühsame und beschwerliche, ja selbst schmerzhafte Art zu verehren. Forscht man nach dem Grund dieser merkwürdigen Erscheinung, so findet man die Ursache in der niedrigen Vorstellung, welche sie sich von dieser Gottheit machten. Selbst sehr kultivirte Völker dachten sich dieselbe immer mehr oder weniger menschenähnlich, mit menschlichen Neigungen, Liebhabereien und Leidenschaften behaftet. Man denke nur an die Götter der Griechen und Römer. Aus dieser sinnlichen Vorstellung geht nun sehr natürlich der Gedanke hervor, daß Entbehrungen, denen man sich unterzieht, oder Schmerzen, die man sich um der Götter willen zufügt, diesen angenehm sein müßten.

Einem Mädchen, wenn es auch noch so zart und noch so gutmüthig ist, wird es stets Freude machen und mit erhöhter Liebe für den geliebten Mann erfüllen, wenn dieser ihretwegen einen Kampf bestanden und dabei Wunden empfangen hat; es wird ihr sehr schmeicheln, wenn er in Sturm und Ungewitter stundenlang unter ihrem Fenster steht, um nur den Schatten ihrer Gestalt zu sehen, oder um nur in ihrer Nähe zu sein. –

Man setze den Fall: man sei von Jemand beleidigt worden und denke daran, irgend eine Gelegenheit wahrzunehmen, um sich zu rächen; nun komme der Beleidiger, bitte um Verzeihung, werde aber von uns abgewiesen, weil die Abbitte unsern Zorn nicht besänftigt, oder weil wir seine Reue nicht für aufrichtig halten. Man nehme ferner an, daß dieser Mann, um uns zu versöhnen und die Aufrichtigkeit seiner Reue zu beweisen, sich eine Entbehrung oder einen Schmerz auferlegt, welcher die Rache weit übersteigt, die wir zu nehmen gesonnen waren; indem er, der sonst geizig ist, zu irgend einem Zwecke eine große Summe opfert; oder wenn er, sonst ein großer Gourmand, lange Zeit fastet oder sonst gegen jeden Schmerz äußerst empfindlich, sich mit einem Messer die Arme durchsticht oder den Rücken blutig geißeln läßt. Würde ein solches Verfahren nicht in den meisten Fallen im Stande sein, unsern Zorn zu versöhnen und uns veranlassen, von der beabsichtigten Rache abzustehen?

Da sich nun Menschen auf solche Weise versöhnen lassen, und man von den Göttern menschliche Vorstellungen hatte, so glaubte man sie durch Selbstqualen und Entbehrungen ebenfalls bewegen zu können, die für diese oder jene Sünde beabsichtigte Strafe zu erlassen. Dies mag einstweilen zur Erklärung genügen, da wir später auf denselben Gegenstand noch einmal zurückkommen müssen.

Ein anderer Grund, welcher die Menschen veranlaßt, sich selbst Schmerz zuzufügen, kann auch sein, daß man dadurch einem größern Schmerz vorzubeugen oder ein Vergnügen zu erzielen hofft, welches den erlittenen Schmerz überwiegt. Endlich kann man auch freiwillig Schmerzen ertragen, um sich abzuhärten für das Ertragen unfreiwilliger; oder weil man dabei Gelegenheit findet, mit seiner Charakterfestigkeit, seiner Willenskraft oder – seinem dicken Fell zu prahlen.

Den Gebrauch, sich zu Ehren der Götter zu schlagen, finden wir zuerst bei den Aegyptern; aber es ist wohl möglich, daß er bei den Aethiopern und Indern noch früher herrschte, nur haben wir keine bestimmte Nachricht davon. Von dem Schlagen der Aegypter erzählt uns aber der vortreffliche Herodot. Er sagt (II. B, Cap. 40): »Und wenn sie gefastet haben (zu Ehren der Göttin Isis nämlich), dann opfern sie. Während dem das Opfer brennt, schlagen sich Alle, und wenn sie sich geschlagen haben, tragen sie von den Ueberresten des Opfers ein Mahl auf.« Und an einer andern Stelle heißt es (Cap. 61): »Und wie sie das Fest der Isis in der Stadt Bubastis begehen, ist von mir schon früher gesagt worden. Es schlagen sich während der Opferung Alle, Männer und Weiber, wohl viele tausend Menschen. Doch den, um deswillen sie sich schlagen, wäre mir Sünde zu nennen (weil er von den Priestern in die Geheimnisse eingeweiht war und sie nicht aussprechen durfte). Sämmtliche Karier aber, die in Aegypten wohnhaft sind, thun noch so viel darüber, daß sie mit Messern sich vor die Stirne hauen; und dadurch geben sie zu erkennen, daß sie Fremdlinge sind und keine Aegypter.«

Auch die Syrer geißelten und peinigten sich zu Ehren der großen Mutter der Götter. Ein alter Schriftsteller, der uns davon Nachricht giebt, erzählt: »Zum Beschluß zerfetzten sich die Priester ihre eigenen Arme mit zweischneidigen Messern, die sie beständig bei sich zu tragen pflegen. Während der Zeit fängt einer von ihnen an, unsinnig zu werden, zu seufzen, zu ächzen und scheint seinen Athem tief aus den Eingeweiden herauszuholen. Endlich stellt er sich, als wenn er in eine Art wahnsinnigen Paroxysmus verfiele, und giebt vor, daß er vom Geiste der Gottheit erfüllt sei; – als wenn die Gegenwart der Götter, anstatt die Menschen besser zu machen, sie im Gegentheil verwirrt und unsinnig machen müßte. Aber welches ist nun die Gnade, die ihm nun die Gottheit erweist? – Der Priester fängt an zu brüllen, und sich besonders durch dazu ersonnene Lügen Vorwürfe zu machen, und sich selbst des Verbrechens anzuklagen, gottlose und schändliche Anschläge gegen die Geheimnisse ihrer heiligen Religion gemacht zu haben. Er fährt dann fort, sich selbst sein Urtheil zu sprechen, ergreift seine Geißel, ein Instrument, welches die Priester stets bei sich tragen und welches aus gedrehten wollenen Stricken besteht, an deren Enden kleine Knoten geknüpft sind – und geißelt sich zu wiederholten Malen damit. Die ganze Zeit hindurch aber zeigt er, ungeachtet der Grausamkeit und der Menge der Hiebe, die er sich giebt, eine zwar affectirte, aber nichtsdestoweniger erstaunenswürdige Standhaftigkeit.« – Man sieht, daß es auch schon damals Freigeister gab, welche die Priester für fähig hielten, Betrügereien zu begehen, und lebte Apulejus heutzutage, so glaube ich, wäre er im Stande, alle Meß- und Reliquienwunder für nichts Besseres zu halten.

In Griechenland war das freiwillige Geißeln auch im Gebrauch, und wir finden es vorzüglich bei den Spartanern welche es theils zur Verehrung der Götter, theils deshalb thaten, um sich im Ertragen von Schmerzen zu üben oder ihre Kraft darin zu zeigen.

An einem bestimmten Feste wurden am Altar der Diana eine Menge Jünglinge auf die grausamste Weise gegeißelt. Es wurde indessen Niemand gezwungen; die Geißelung war eine freiwillige. Die Knaben meldeten sich schaarenweise dazu, denn es war eine große Ehre, die meisten Schläge ohne Klagen oder Zeichen des Schmerzes ausgehalten zu haben. Die ganze Ceremonie ging mit großer Feierlichkeit vor sich. Eine Priesterin der Diana, welche eine kleine Statue der Göttin in der Hand hielt, hatte dabei den Vorsitz, und um die Sache noch vollkommener zu machen, beschauten einige dazu befehligte Priester die Striemen und Wunden und weissagten daraus die Zukunft.

Die Eltern und Anverwandten waren weit entfernt, ihre Kinder von diesem Wettstreit abzuhalten; im Gegentheil sie ermunterten dieselben und nahmen daran den regsten Antheil. Ein ehrliebender Knabe würde sich zu Tode geschämt haben, wenn er in Gegenwart seiner ganzen Familie sich nicht tapfer gezeigt hätte. Mit lächelndem Gesicht ertrugen diese kleinen Spartaner die furchtbarsten Hiebe, die ihnen den nackten Rücken zerfleischten, so daß einige auf der Stelle todt niederfielen, andere an den Folgen der Geißelung starben, ohne eine Thräne vergossen zu haben. Wer auf diese Weise starb, dem wurde auf einem öffentlichen Platze in Sparta eine Ehrensäule errichtet.

Diese Sitte erhielten die Spartaner besser als ihre Freiheit, und noch zu Tertullians Zeit wurde das Fest der Geißelung als ein sehr großes Fest angesehen. – Betrachtet man unsere jungen Männer und sieht, wie erbärmlich sie sich bei der geringsten Beschwerde oder einer körperlichen Verletzung benehmen, dann möchte man wünschen, daß auch mit unsern Jünglingen ähnliche Uebungen wie bei den Spartanern vorgenommen würden. Privatim geschieht es hin und wieder in Erziehungsanstalten, und ich selbst habe in meiner Jugend mir viel darauf zu gut gethan. –

In Griechenland gab es philosophische Sekten, welche Jünglingen im Ertragen von Arbeiten, Mangel und Schmerzen förmlich Unterricht gaben und welche dergleichen Strapazen zur Tugend machten. Diese Philosophen und ihre Schüler geißelten sich derb oder zogen sich, mit einem eigens dazu verfertigten Instrumente, stellenweise die Haut ab. Von andern griechischen Philosophen wurden sie deshalb sehr häufig lächerlich gemacht. – Das Geißeln der Knaben nahmen von den Lacedämoniern auch die Thracier an.

Auch den Römern war der Gedanke, durch selbstbeigebrachte Schläge den Zorn der Götter zu versöhnen, keinesweges fremd. Als Beweis dafür mag Folgendes dienen, was ein lateinischer Schriftsteller erzählt: Zwei Männer bestiegen unversehens ein Schiff, dessen Eigenthümer einst von einem von ihnen beleidigt worden war. Sie erwarteten daher während der Fahrt eine schlimme Behandlung und beschlossen, sich unkenntlich zu machen, indem sie sich als Sklaven verkleideten. Zu diesem Zweck schnitten sie ihre Haare ab; allein damit kamen sie aus dem Regen in die Traufe. Das Abschneiden der Haare während einer Reise galt nämlich bei den Seeleuten als ein Zeichen von der schlimmsten Vorbedeutung und wurde freiwillig nur bei Sturm und Unwetter unternommen, um damit den erzürnten Gottheiten des Meeres ein Opfer zu bringen und sie wieder zu besänftigen. Eine solche Handlung bei schönem Wetter erschien aber als eine Herausforderung, gleichsam als eine Verhöhnung der Götter. Jene beiden Männer wurden dabei von einem der Schiffer überrascht; dieser machte die verwegene Handlung der beiden Fremden sogleich dem übrigen Schiffsvolk bekannt, und dieses beschloß, den Zorn der Götter dadurch zu versöhnen, daß man jedem ihrer Beleidiger vierzig Hiebe geben sollte. Nur der Dazwischenkunft der andern Passagiere hatten sie es zu verdanken, daß das Sühnopfer auf ihrem Hintertheil nicht vollständig gebracht wurde.

Diese Geißelung war nun wohl keine freiwillige; allein ich kann andere Beweise für den Gebrauch derselben bei den Römern beibringen. Sie fand bei den Lupercalien statt, einem ländischen Feste, welches zu Ehren des Pan schon vor der Erbauung Roms in Etrurien und Latium gefeiert wurde. Es fiel auf den 15. Februar. An diesem Tage wurden von den Priestern ein Hund und eine Ziege geschlachtet und dann mit den blutigen Messern die Stirn einiger junger, entkleideter Männer berührt, welche dabei lachen mußten. War diese sonderbare Ceremonie beendet, dann wurden die Felle der geopferten Thiere zu breiten Riemen geschnitten, mit denen die nackten Jünglinge sich selbst geißelten, dann aber durch die Straßen Roms liefen und mit ihren durchaus nicht schmerzenden Riemen die Mädchen und Frauen geißelten, die ihnen in den Weg kamen.

Die Weiber waren weit entfernt, dem geißelnden Lupercus aus dem Wege zu gehen, wenn sie sich auch eigentlich vor seiner Nacktheit hätten schämen sollen; nein, sie warfen sich ihm, wenn er durch die Straßen lief, absichtlich in den Weg und boten ihre Hände und ihren entblößten Leib den Schlägen dar: denn es herrschte der Glaube, daß diese Schläge die Eigenschaft hätten, Unfruchtbare fruchtbar zu machen und Schwangeren eine leichte Entbindung zu verschaffen.

Man kann sich wohl denken, daß dieses Fest Veranlassung zu allerlei Leichtfertigkeiten und derben Späßen gab und meistens waren es junge schöne Männer aus den höchsten Ständen, welche sich das Amt der Luperci zu verschaffen wußten. Ja einst rannte sogar der ausgelassene Marcus Antonius, während er Consul war, als Lupercus nackt durch die Straßen und hielt in diesem Aufzuge eine Rede an das Volk. Cicero, der sein Feind war, tadelte ihn deshalb, aber nur, weil er jenes Amt mit der Würde der ersten Person in der Republik nicht für verträglich hielt, und weil vor Antonius noch kein Consul diese leichtfertige Priesterschaft übernommen hatte.

Den römischen Damen machte dieses Fest um so größeren Spaß, als sie die wahren Beweggründe ihres Vergnügens daran unter dem Deckmantel der Religion verbergen konnten, und daher kam es denn, daß sich die Lupercalien in Rom länger erhielten als die alte Religion, die Republik und das Kaiserthum. Als das Christenthum in Rom schon längst das Heidenthum verjagt hatte, wurde das lustige Fest der Lupercalien noch immer gefeiert, nur daß es von den Damen auf wesentliche Weise verändert worden war. Vor alten Zeiten waren nur die Segen und glückliche Entbindungen verursachenden Luperci nackt gegangen; aber die römischen Damen hatten das unbillig gefunden und den Gebrauch eingeführt, daß diejenigen unter ihnen, welche von den Luperci mit Fruchtbarkeit oder glücklicher Entbindung gesegnet werden wollten, sich ebenfalls nackt in ihren Weg warfen, um ihnen die Geißelung zu erleichtern und diese vollständiger zu genießen.

Der römische Bischof Gelasius, wahrscheinlich ein alter Griesgram, fand diese heidnische Feier mit dem Christenthum nicht vereinbar; er verbot sie und zog sich dadurch die allgemeine Feindschaft sowohl des Volkes wie der Senatoren, besonders aber der Damen zu. Die Unzufriedenheit war so allgemein und äußerte sich so drohend, daß Gelasius genöthigt wurde, sich wegen seines Verfahrens in einer eignen Schutzschrift zu vertheidigen, in welcher er auch gegen die Unanständigkeit der Weiber eiferte, die sich öffentlich auskleideten, um sich geißeln zu lassen.

Außer diesen Geißelungen finden wir noch andre freiwillige, die in Rom unter dem geringen Volke in Gebrauch waren und wahrscheinlich irgend einen abergläubischen Grund hatten. Diese Geißelungen wurden von marktschreierischen Wahrsagern sowohl an andern als an sich selbst vorgenommen, wie nicht allein aus den Komödien des Plautus, sondern auch aus den Schriften des heiligen Hieronymus hervorgeht. Letzterer schreibt in einem seiner Werke: Es ist kein Wunder, daß bisweilen mitten auf den Straßen und auf öffentlichen Marktplätzen ein falscher Wahrsager den Hintern dieser Dummköpfe auspeitschte.

Aus Stellen bei andern Schriftstellern geht auch hervor, daß es in Rom Leute gab, welche sich, wahrscheinlich zur Belustigung des Pöbels, für Geld öffentlich geißeln ließen. – Ich könnte über die klassischen Prügel noch mehr sagen, wenn ich nicht fürchten müßte, klassisch langweilig zu werden; deshalb eile ich zu den biblischen Hieben.

Die Juden scheinen die Geißelstrafe erst in Aegypten kennen gelernt zu haben. Bei den Frohnarbeiten, welche sie dort leisten mußten, erhielten sie Geißelhiebe, und die grausame Behandlung, welche sie hier zu erdulden hatten, wurde bekanntlich die Veranlassung zu ihrer Befreiung, indem Moses einen der Geißelvögte erschlug.

In den Gesetzen, welche dieser große Demagoge dem jüdischen Volke gab, sind Geißelhiebe als Strafe für mancherlei Vergehen angeordnet; zugleich bestimmen sie aber auch die höchste Zahl der Streiche. Im 5. Buch Moses Cap. 25, 1 und 2 heißt es: »Hat der Gottlose Schläge verdient, so soll ihn der Richter auf die Erde niederlegen und vor seinen Augen eine gewisse Anzahl Streiche, nach der Beschaffenheit seines Verbrechens, geben lassen.«

»So soll er ihm vierzig Hiebe und nicht mehr geben lassen, damit nicht, wenn er ihm mehr Schläge geben ließe, die Strafe allzu groß sein und man mit deinem Bruder vor deinen Augen nicht auf eine allzuscheußliche Art umgehen möge.«

Die Geißel, deren sich die alten Juden bei solchen Strafen bedienten, bestand aus drei Strängen; die beiden äußern waren nur kurz, aber der in der Mitte war sehr lang, so daß er sich beim Schlage um den ganzen Körper wand. Da nun mit dieser Geißel der Geschlagene mit jedem Hieb drei Streiche erhielt, so war das höchste Strafmaß auf dreizehn Hiebe festgesetzt, was gerade neununddreißig macht; hätte man noch einen Schlag mehr gegeben, so würde nach dieser Rechnung das Gebot Mosis überschritten worden sein.

David, Salomon und andere alttestamentarische Gentlemen empfehlen die Schläge sehr bei der Haus- und Kinderzucht und reden überhaupt viel von Geißel und Ruthe, welche Ausdrücke sie indessen meistens bildlich gebrauchen, was bei den berühmtesten, christlichen Schriftverdrehern viel Verwirrung veranlaßt hat. Ruthe und Geißel waren den jüdischen Sängern das Symbol für jede Strafe oder Plage, und besonders häufig gebrauchen sie dieses Bild, wenn sie von derjenigen Strafe reden, welche man von ihrem zornigen Gott Zebaoth zu erwarten habe Diese bildliche Anwendung der Ruthe und Geißel wurde bald populär und es ist ja noch bei uns; so sagen wir zum Beispiel: »Er hat sich damit eine rechte Ruthe gebunden.«

Wir finden indessen in dem ganzen alten Testament keine Spur, daß Jemand sich freiwillig selbst gegeißelt oder von einem Andern freiwillig habe geißeln lassen; auch ist keiner der Dichter oder Propheten ein solcher Narr, daß er diese Selbstquälerei als ein Gott angenehmes Werk oder überhaupt anempfohlen hätte. So lange sich daher die Juden allein an die Gesetze Mosis hielten, war bei ihnen auch von Selbstgeißelung nicht die Rede.

Aber etwa 460 Jahre nach Christi Geburt compilirten zwei jüdische Rabbiner den babylonischen Talmud und brachten dadurch allerlei neue Gewohnheiten und abergläubische Gebräuche in den jüdischen Gottesdienst. Nun kam auch die freiwillige Geißelung auf. Diese wurde in den Synagogen auf folgende Weise vorgenommen: Zwei Personen, welche das Bedürfniß der Buße fühlten, zogen sich in eine Ecke zurück. Einer vertraute dem andern seine Sünden und warf sich dann zur Erde nieder, den Kopf nach Norden und die Füße nach Süden, oder umgekehrt. Der Andere trat hinter den Liegenden und zählte ihm mit einem Farrenschwanze oder Riemen neununddreißig Hiebe auf. Der Gegeißelte sagte dabei den aus 13 hebräischen Worten bestehenden 38. Vers des 78. Psalmes her, der im Deutschen wie folgt heißt: »Er aber war barmherzig und vergab die Missethat, und vertilgte sie nicht, und wandte oft seinen Zorn ab, und ließ nicht seinen ganzen Zorn gehen.« Bei jedesmaliger Beendigung dieses Verses schlug sich der Gegeißelte mit der Faust vor die Brust. – Hatte er seine Buße vollbracht, so legte sich der Andere hin und die Rollen wechselten.

Daß Christus die Wechsler und Verkäufer mit einer Geißel zum Tempel hinausjagte, ist bekannt, ebenso daß er selbst gegeißelt wurde. Dasselbe Schicksal hatten die Apostel, und besonders reichlich wurde damit der Apostel Paulus bedacht (2. Korinther 11, 24 und 25). Daß aber Christus oder die Apostel sich selbst gegeißelt hätten, finden wir ebenfalls nirgends, obwohl einige Aussprüche des Paulus dahin gedeutet worden sind, worauf wir später zurückkommen werden.

Die im Alterthum ausgestreute Prügelsaat trug reichliche Frucht, und so sehen wir im Mittelalter das Feld der Geißelung in höchster Blüthe, obwohl untermischt durch verschiedenes üppiges Unkraut. Ich rede hier nur von den weltlichen Geißelungen, die mit den christlichen nichts oder doch nur sehr wenig zu thun haben. Um nicht zu oft von einem Gegenstande abspringen zu müssen, will ich mich indessen nicht immer streng auf das Mittelalter beschränken, sondern wo ich Veranlassung finde, auch in die neuere Zeit und die Gegenwart hinüberstreifen.

Schläge blieben die beliebteste Strafe bei fast allen Völkern, sowohl in der Haus- und Schulzucht, wie in der Justiz. Bei den Franken und Burgundern war dieser Gebrauch ganz besonders in Uebung, und selbst vornehme Personen und Frauen wurden von ihren Männern gehörig durchgebläut, wie wir aus dem Nibelungenlied sehen können, wo die heißgeliebte Chriemhild von ihrem Geliebten, dem tapfern Siegfried, gehörig abgeprügelt wird, weil sie ein ihr anvertrautes Geheimniß ausgeplaudert hatte. Auch die schöne Gudrun erhält von Zeit zu Zeit Schläge von der bösen Königin, die sie gefangen hält und deren häßlichen Sohn sie verschmäht. Als sie einst gegen diese schimpfliche Behandlung lebhaft protestirt, indem sie sagt:

»das will ich euch widerrathen sehr, daß ihr mich mit Bremen (Ruthen) schlaget nimmermehr!«

wird die alte Königin wüthend, läßt die Gudrun an einen Bettpfosten binden und sie mit Ruthen von Dornen peitschen.

Vor allen waren es wieder die Frauen, welche in Anwendung der Prügel am unmäßigsten waren, wie die mehrfachen Bestimmungen der Concilien beweisen, welche diejenigen Hausfrauen mit Kirchenstrafen belegen, die ihre Sklavinnen und Mägde so stark geißeln würden, daß sie daran stürben. Die Leibeignen hatten es bis zu den neuesten Zeiten herunter nicht besser wie die alten Sklaven, denn die Gesetze nahmen sie nur selten in Schutz. Oft war Prügeln ein Zeitvertreib für vornehme Herren, viele, ja selbst Könige trugen stets eine Peitsche bei sich, um sogleich diejenigen eigenhändig zu züchtigen, die sich irgend ein Versehen hatten zu Schulden kommen lassen. Dergleichen Beispiele haben wir ja noch in neuerer Zeit. Peter der Große ließ sich sehr oft herab, mit eigener Hand Jemandem die Knute zu geben, und konnte er die Execution nicht selbst vollziehen, so trug er sie seinem Hofnarren Witaski auf. Dieser hatte überhaupt Vollmacht, allen denjenigen einen ähnlichen Willkommen zukommen zu lassen, welche in der Absicht erschienen, Sr. russischen Allmacht die Cour zu machen. – Friedrich Wilhelm I. von Preußen und selbst Friedrich II. trugen ihre Stöcke auch nicht nur allein deshalb in der Hand, um sich darauf zu stützen. Von Beiden erzählt man hierauf bezügliche, oft sehr spaßhafte Anekdoten. Friedrich erzürnte sich einst auf der Parade so sehr über einen Lieutenant, daß er den Stock erhob, um ihn auf der Stelle zu züchtigen. Der Offizier, diese Verletzung seiner Ehre mehr fürchtend als Alles, was da kommen konnte, lief eiligst davon, so daß der König ihn nicht einholen konnte und seinen Vorsatz aufgab. Als sein Zorn verraucht war, schämte sich der große König seiner Uebereilung und dachte darauf, den Gekränkten zu entschädigen. Als er den Lieutenant bei der nächsten Parade sah, sagte er zu ihm: »Mein Lieber, ich wollte ihm gestern sagen, daß ich ihn zum Rittmeister gemacht habe; aber er hatte es ja so eilig, daß ich ihn nicht einholen konnte.«

Katharina von Medicis fand ebenfalls großes Vergnügen daran, mit eigener Hand zu geißeln. Ihre jüngeren Hofdamen und Fräuleins mußten sich oft vor ihr nackt ausziehen, und wer von ihnen ein Versehen begangen hatte, erhielt von der eigenen Hand der Königin die Ruthe. Oft legte sie auch ihre Lieblinge über den Schooß, hob die Röcke auf und schlug sie mit der Ruthe oder noch häufiger mit der flachen Hand, bis Hüften und Schenkel geröthet waren. Dies war ihr eine sehr angenehme Spielerei.

Königin Elisabeth von England theilte auch hin und wieder an ihre Hofdamen Schläge aus, aber nicht so katholisch-wollüstige, sondern höchst protestantische Ohrfeigen. Ihre Lieblinge scheint sie indessen anders behandelt zu haben, wenigstens ist dringender Verdacht vorhanden, daß sie ihrem Günstling, dem Grafen von Essex, einst eigenhändig die Ruthe gegeben habe, unbeschadet ihrer königlichen Jungfräulichkeit. Sie war einst von dem Grafen auf eine ungewöhnliche Art beleidigt worden, und er schrieb ihr, um sie zu versöhnen, in derselben Art wie Polyänos an Circe. Dann stattete er, wie der Geschichtsschreiber Camden erzählt, der Königin die aufrichtigsten Danksagungen für die erhaltene Züchtigung ab »und küßte Ihrer königlichen Majestät die Hand und die Ruthe, mit welcher sie ihn gegeißelt hatte.« Möglich ist es allerdings, daß der Graf hier wie König David in den Psalmen, das heißt bildlich, vom Geißeln spricht; allein daß dasselbe in England eben nicht ungewöhnlich war, geht wohl daraus hervor, daß unter den Staatsausgaben eines Premierministers alljährlich ein Posten von dreihundert und vierzig Pfund Sterling (mehr als 2200 Thaler) für Geißeln aufgeführt war, was noch im Jahre 1783 im Hause der Gemeinen gerügt wurde.

Auch finden wir noch andere Beispiele, daß englische Damen sogar ihren Männern die Ruthe angedeihen ließen. Ein Sir William Waller und Sir Henry Mildmay, wie auch Lord Munson erhielten von ihren Frauen, die das Regiment im Hause führten, wie heutzutage kleine Kinder, die Ruthe. Letzterer war Richter im königlichen Gerichtshofe und lebte zu St. Edmundsbury, als seine Gemahlin mit Hülfe ihrer Kammermädchen diese Execution an ihm vollzog. Man beschloß, der Lady eine öffentliche Dankadresse zu übersenden, weil man meinte, sie habe ihren Mann züchtigen lassen, weil er seine politischen Grundsätze geändert.

Der andere Nachahmer des Polyänos – will ich hier nur beiläufig bemerken – war der französische Graf von Guiche. Er hatte gegen seine Geliebte, die Gräfin von Olonne, eine arge Sünde begangen und schrieb ihr: »Wenn Sie meinen Tod wollen, so werde ich Ihnen meinen Degen bringen; wenn Sie aber glauben, daß ich weiter nichts verdiene als die Geißel, dann werde ich im Hemde bei Ihnen erscheinen.«

Am russischen Hofe erhielten noch in neueren Zeiten die Hofdamen die Ruthe wegen Schwatzhaftigkeit, Untreue oder verliebter Abenteuer. Ein sehr hübsches Mädchen, welches sich in Moritz von Sachsen verliebte, bekam auf allerhöchsten Specialbefehl von der Oberhofmeisterin recht ordentlich die Ruthe. Dasselbe Schicksal hatte dort ein anderes vornehmes Fräulein, welches ihrem Geliebten, einem französischen Legationssekretär, ein Staatsgeheimniß verrathen hatte. Dies war indessen eine Strafe, die ihr in Berücksichtigung ihrer großen Jugend ertheilt wurde, denn eigentlich hätte sie nach Sibirien wandern müssen.

Als die Kaiserin Katharina einst die schöne Gräfin Bruce bei einem Stelldichein mit einem ihrer Günstlinge ertappte ließ sie beide Sünder zugleich auf das Bette der jungen Gräfin legen und ihnen tüchtig den Hintern vollhauen; dann aber stattete sie die Gezüchtigten reichlich aus. Katharina war überhaupt eine große Freundin des Geißelns, und ihre Diener und Günstlinge wußten davon Manches zu erzählen. Vielleicht betrachtete sie es als einen Beweis der Liebe, denn sie, die große Kaiserin, duldete selbst bisweilen die Hetzpeitsche ihres Lieblings Potemkin.

Paul der Erste verstand ebenfalls keinen Spaß. Die Frau eines reichen Gastwirths, Namens Remuth, hatte es versäumt, als der Kaiser vorüberfuhr, aus dem Wagen zu steigen und ihn knieend zu grüßen, wie es die russische Sitte erforderte. Sie wurde ins Zuchthaus gebracht und drei Tage hintereinander mit Ruthen gepeitscht.

Doch wir wollen wieder an den französischen Hof zurückkehren, wo ich noch einige Beispiele von dem Geißeln angesehener Personen zu erwähnen habe. Die Schmerzen, welche die böse Zunge oder die Feder eines Satyrikers Andern Verursachten, wurden oft an dessen Hintertheil gerochen. Dieses Schicksal betraf auch eine Ehrendame der Königin Katharina von Medicis, Fräulein von Limeuil. Diese junge Dame war mit den vornehmsten Familien des Königreichs verwandt und eben so witzig als schön. Als sie kaum einige Monate am Hofe war, schrieb sie eine Spottschrift in Versen, in welcher fast alle Personen desselben auf die unbarmherzigste Weise durchgehechelt wurden. Die Schrift ging von Hand zu Hand, und Jedermann war begierig, den witzigen Verfasser kennen zu lernen. Die Königin, welche fürchtete, daß dergleichen Satyren am Hofe Mode werden würden, wußte die Urheberin derselben zu entdecken und ließ sowohl sie, als alle diejenigen Damen ihres Gefolges, welche darum gewußt hatten, gehörig geißeln, aber nicht mit Worten, wie es Fräulein von Limeuil gethan, sondern mit Ruthen.

Besser erging es einem früheren Dichter, dem dasselbe Schicksal zugedacht war; der Witz, der ihn in Gefahr gebracht hatte, befreite ihn auch wieder aus derselben. Der Dichter war Clopinel, oder, wie er auch genannt wird, Jean von Mehun, der ungefähr ums Jahr 1300 am Hofe Philipps des Schönen, Königs von Frankreich, lebte, und der mehrere Bücher schrieb. Den größten Ruhm erwarb er sich aber durch die Fortsetzung eines berühmten Gedichtes von Wilhelm de Lorris, des Romans von der Rose, welches ähnlichen Inhalts ist, wie Ovids Kunst zu lieben. Diese Fortsetzung enthielt folgende Zeilen:

»Toutes êtes, serez ou futes De fait ou de volonté, putes; Et oui bien vous chercheroit, Toutes putes vous trouveroit.«

Man kann sich denken, daß die Damen und besonders die Hofdamen über diese beleidigenden Verse höchlich aufgebracht waren, obgleich man annehmen kann, daß in jenem Zeitalter die gebrauchten Ausdrücke den Damen nicht so hart klangen, als es heutzutage der Fall ist. Dem sei jedoch, wie ihm wolle, die Hofdamen beschlossen, sich an dem impertinenten Dichter zu rächen und ihm als Honorar für seine Verse eine tüchtige Tracht Schläge angedeihen zu lassen.

Als daher Clopinel eines Morgens an den Hof kam, nichts ahnend von der Prügelwolke, die sich über ihn entladen sollte, fielen sämmtliche Damen, die sich bereits mit den nöthigen Geißelinstrumenten versehen hatten, über ihn her, zogen ihm mit Gewalt die Inexpressibles ab und versetzten ihn in die zweckmäßige Lage. Der arme Poet sah ein, daß ihn nichts von dem Schicksal, welches ihn bedrohte, erretten konnte, als allenfalls sein Witz. Er bat daher die Damen, ihm einige Worte zu seiner Verteidigung zu gestatten. Dies wurde bewilligt, jedoch mit der Mahnung, sich kurz zu fassen.

Nachdem er in wenigen Worten die Gerechtigkeit des über ihn gefällten Urtheils anerkannt hatte, bat er es sich als eine besondere Gnade aus, daß diejenige Dame, welche sich durch seine Verse am meisten beleidigt fühle, ihm den ersten Schlag geben möchte. – Es geschah, was der Schalk beabsichtigte. Keine der Damen wollte verrathen oder auch nur den Anschein haben, als habe sie ganz besondere Ursachen, sich vorzüglich beleidigt zu finden. Der Dichter kam ungegeißelt davon.

Die Damen der früheren Zeiten liebten es überhaupt sehr, Indiscretionen und dergleichen mit Peitschenhieben zu bestrafen, wie ich noch durch einige Beispiele darthun will Eins derselben findet sich in der Geschichte der Gemahlin Heinrichs IV., Margaretha von Valois, von welcher er sich aus sehr triftigen Gründen scheiden ließ. Der Königin gefiel es einst, ohne den Willen ihres Gemahls nach der Stadt Agen zu reisen, welche dem Könige Heinrich feindlich gesinnt war. Hier hielt sie sich einige Zeit auf; aber die Bürger erregten einen Aufruhr, durch welchen sie genöthigt wurde, in eiliger Flucht die Stadt zu verlassen. Damenpferde waren nicht bei der Hand, und Margaretha mußte froh sein, daß sie hinter einem Kavalier auf der Croupe seines Pferdes einen Platz fand. Ihre Damen und sonstigen Begleiter bildeten einen sehr närrischen Aufzug, denn die meisten von ihnen waren nur sehr unvollständig angekleidet. Endlich, nach einem Ritt von mehreren Meilen und mancherlei Gefahren, gelangte die seltsame Cavalcade an einen sichern Ort. Hier borgte sich die Königin von einem Dienstmädchen weiße Wäsche und reiste dann weiter nach der Stadt Usson in der Auvergne, wo sie sich von den Strapazen der Reise erholte. Der Ritt hatte ihr große Beschwerden gemacht, denn sie war sehr stark; kurz sie hatte sich, wie man es nannte, einen Wolf geritten, der so bösartig war, daß ein Wundarzt zu Rathe gezogen werden mußte. Dieser kam, sah und siegte mit Hülfe seiner Pflaster, denn das störende Ungeheuer wurde vertilgt.

Der Wundarzt war aber ein Schwätzer, der zu viel über die Naturgeschichte dieses Wolfes plauderte und medicinische Anmerkungen dazu machte, deren Ausdrücke wohl eben nicht die anständigsten sein mochten. Genug, die Königin, welcher die Plauderhaftigkeit des Arztes zu Ohren kam, ließ ihm denjenigen Theil des Körpers wund hauen, an welchem er bei ihr seine Heilkunst versucht hatte; – elle lui fit donner les etrivières. Mit dieser Strafe wird wohl Jeder einverstanden sein und sie mehr billigen, als die undankbare Grausamkeit der Prinzessin Juliane von Gonzaga, gewöhnlich die schöne Juliane genannt.

Diese hielt sich im Städtchen Fondi auf. Der berühmte Seeräuber Barbarossa bekam davon Nachricht, beschloß den Ort zu überfallen, die schöne Juliane gefangen zu nehmen und dem Großherrn ein Geschenk damit zu machen. Mit Hülfe eines Kavaliers gelang es aber der Prinzessin zu entkommen. Als sie sich aber später erinnerte, daß ihr Retter sie bei der Flucht im Hemd beim Mondenlicht über ein Feld habe laufen sehen, war sie empört darüber, daß sie den Kavalier durch Meuchelmörder aus dem Wege räumen ließ.

Mit Fürsten ist nicht gut Kirschen essen, und wer mit Prinzessinnen redet, mag seine Zunge wahren. Wer es nicht thut, wird in jetziger Zeit eingesperrt, im Mittelalter erhielt er die Ruthe.

Ich will nur noch ein Beispiel erzählen, um nicht beschuldigt zu werden, daß ich etwas behaupte, ohne es zu beweisen.

Die schöne Gemahlin König Philipps II. von Spanien, Elisabeth von Frankreich, die früher dem Prinzen Don Carlos bestimmt war, hatte eine große Vorliebe für zwei königliche Lustschlösser: eins derselben lag in der Nähe von Madrid, das andere bei Valladolid. Als einst die Rede darauf kam, äußerte die Königin gegen ihre Hofdamen den Wunsch, diese beiden Lustschlösser möchten so nahe bei einander liegen, daß sie mit dem rechten Fuße in dem einen und mit dem linken in dem andern stehen könnte. Zugleich machte sie eine bezeichnende Bewegung und setzte die Beine etwas weit auseinander. Schnell sprach der Hofnarr Legat, der gegenwärtig war, einen unanständigen Wunsch aus. Er wurde sogleich zum Zimmer hinausgejagt und für seinen Witz mit einer tüchtigen Geißelung bezahlt. Brantome, der diese Geschichte erzählt, bemerkt, daß er die Königin oft gesehen und ihre Schönheit und herablassende Freundlichkeit bewundert habe und daß es nicht an tausend Mal bessern Personen, als der Narr, fehlte, die Lust gehabt hatten, die Königin zu lieben.

Bei der Gemahlin Philipps II. fällt mir ein anderer hierher gehöriger Fall ein, der Jeden umsomehr erfreuen wird, als dabei ein Jesuit der passive Theil war. – Die Tochter des Kaisers Maximilian II., ebenfalls eine Elisabeth, war durch den Tod ihres Gemahls, König Karls IX. von Frankreich – derselbe, der auf seine reformirten Unterthanen wie auf Wildpret schoß – endlich Wittwe geworden und an den Hof ihres Vaters zurück. Ungefähr um dieselbe Zeit hatte auch König Philipp II. seine Gemahlin verloren und sah sich nach einer andern um. Sr. katholischen Majestät gefiel die Königin Elisabeth und er wünschte sie zu heirathen, obwohl sie die Tochter seiner Schwester war. Das ist zwar m der römischen Kirche nicht erlaubt, allein Philipp war um die Dispensation nicht besorgt. Er war indessen kein glücklicher Werber, denn das Glück, Königin von Spanien zu sein, war gar nicht verlockend für eine ehemalige Königin von Frankreich, die von diesem Lande noch ein ansehnliches Jahrgehalt erhielt. Die eigene Mutter bot vergebens alle Künste auf ihre Tochter zur Einwilligung zu bewegen.

Als gar nichts helfen wollte, schickte Philipp seiner Nichte einen Jesuiten aus Spanien über den Hals. Die Bemühungen des schlauen Paters waren vergebens, aber ein Jude und ein Jesuit lassen sich niemals abweisen; auch dieser fragte unaufhörlich von Neuem an und wurde endlich so zudringlich, daß die Königin böse wurde und dem Jesuiten drohte, ihn in der Küche durchpeitschen zu lassen, wenn er sich unterstände, nur noch ein einziges Wort von dieser Heirath zu erwähnen.