8,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €

Mehr erfahren.

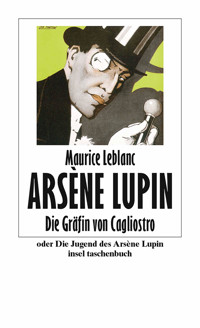

- Herausgeber: Insel Verlag

- Kategorie: Krimi

- Serie: Arsène Lupin

- Sprache: Deutsch

Der charmante Meisterdieb Arsène Lupin gehört zu den klassischen Kriminalromanhelden der Weltliteratur.

Sein erstes Abenteuer erzählt von der Jugend des Helden, von seiner ersten Liebe und seinen ersten Verbrechen. Auf der Suche nach einem sagenumwobenen Schatz normannischer Klöster entflammt eine große Leidenschaft zwischen Lupin und der geheimnisumwitterten Gräfin von Cagliostro, die ihn in den gefährlichen Bann ihrer Schönheit schlägt. Die Jagd nach dem Schatz führt die beiden durch ganz Frankreich und treibt sie an den Rand des Wahnsinns. Und bald stellt sich heraus, dass sie nicht alleine auf der Spur eines jahrhundertealten Geheimnisses sind ...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 383

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Maurice Leblanc

Die Gräfin von Cagliostro

oder

Die Jugend des Arsène Lupin

Aus dem Französischen von Erika Gebühr,

überarbeitet von Nadine Lipp

Mit einem Nachwort von Richard Schroetter

Insel Verlag

Inhalt

Der zwanzigjährige Arsène Lupin

Joséphine Balsamo, geboren im Jahre 1788

Ein Inquisitionsgericht

Das sinkende Boot

Einer der sieben Arme

Polizisten und Gendarmen

Die Freuden von Capua

Zwei Kräfte

Der Tarpejische Fels

Die verstümmelte Hand

Der alte Leuchtturm

Wahnsinn und Genie

Der Schatz der Mönche

Die teuflische Kreatur

Epilog

Richard Schroetter —

Initiationen eines Gentleman-Schwindlers

Anmerkungen

Dies ist Arsène Lupins erstes Abenteuer, und es wäre zweifellos vor den anderen veröffentlicht worden, wenn er sich nicht immer wieder und ganz entschieden dagegen gewehrt hätte.

»Nein«, sagte er. »Zwischen der Gräfin von Cagliostro und mir sind noch nicht alle Rechnungen beglichen. Warten wir ab.«

Das Warten dauerte länger, als er geahnt hatte. Ein Vierteljahrhundert verging vor der endgültigen Abrechnung. Und so ist es erst heute möglich, das schreckliche Liebesduell zu erzählen, in dem ein junger Mensch von zwanzig Jahren und die Tochter des Cagliostro aneinander gerieten.

Erstes Kapitel

Der zwanzigjährige Arsène Lupin

Nachdem Raoul d’Andrésy das Licht gelöscht hatte, warf er sein Fahrrad hinter eine mit Gestrüpp bewachsene Böschung. Im selben Augenblick schlug es drei von der Turmuhr in Bénouville.

In der undurchdringlichen Finsternis der Nacht suchte er den Feldweg nach Haie d’Etigues und gelangte schließlich zur Schlossmauer. Er wartete. Hinter der Mauer stampften Pferde, Räder rollten über das Hofpflaster, Glöckchen läuteten. Mit einem Schlag öffneten sich die Torflügel und ein offener Wagen schoss heraus. Kaum hatte Raoul Männerstimmen und einen Gewehrschuss wahrgenommen, als der Wagen bereits die Chaussee erreichte und in Richtung Étretat davonfuhr.

›Na, dann wollen wir mal‹, sagte er sich. ›So eine Seevogeljagd ist fesselnd. Der Felsen, auf dem sie die Vögel jagen, ist fern… Ich werde endlich herausfinden können, was sich hinter dieser improvisierten Jagdpartie und dem ewigen Kommen und Gehen verbirgt.‹

Er glitt auf der linken Seite an den Mauern entlang, schlich um die erste Ecke und blieb nach der zweiten beim vierzigsten Schritt stehen. Er trug zwei Schlüssel bei sich. Mit dem ersten öffnete er eine kleine, niedrige Pforte und stieg über eine Treppe einen alten, halb verfallenen Wall hinauf, der einen Flügel des Schlosses flankierte. Auf der Höhe der ersten Etage öffnete er mit dem zweiten Schlüssel die Tür zu einem geheimen Eingang.

Er ließ seine Handlampe aufleuchten, ohne dabei besonders vorsichtig zu sein, denn er wusste, dass das Personal die andere Schlossseite bewohnte und dass sich das Zimmer von Clarisse d’Etigues, der einzigen Tochter des Barons, auf der zweiten Etage befand. Er ging einen Flur entlang, der ihn zu einem großen Arbeitszimmer führte. Dort hatte Raoul vor einigen Wochen beim Baron um die Hand seiner Tochter angehalten ― der entrüstete Wutausbruch, den er als Antwort bekam, ärgerte ihn noch immer.

In einem Spiegel sah er sein blasses Jungengesicht, das bleicher war als gewöhnlich. Er war aufgeregt. Dennoch behielt er einen kühlen Kopf und machte sich gelassen ans Werk.

Nach kurzer Zeit hatte er gefunden, was er suchte. Während seines Gesprächs mit dem Baron war ihm aufgefallen, dass dieser hin und wieder den Blick auf einen großen Mahagonischreibtisch warf, dessen Abdeckung nicht heruntergerollt war. Raoul kannte alle Plätze, an denen man möglicherweise ein Versteck anbringen konnte, und jeden Mechanismus, den man spielen lassen musste, um es zu entdecken. Eine Minute später fand er in einer Ritze einen auf sehr dünnes Papier geschriebenen, wie eine Zigarette aufgewickelten Brief ohne Unterschrift, ohne Adresse.

Er sah sich dieses Schreiben, dessen Text ihm zunächst zu nichtssagend erschien, als dass es nötig gewesen wäre, es so sorgfältig zu verstecken, genau an. In minutiöser Arbeit hielt er sich an einige bedeutungsvollere Worte und ließ gewisse Sätze, die offensichtlich nur die Zwischenräume ausfüllen sollten, aus. So konnte er Folgendes entziffern:

»Ich habe in Rouen die Spur unserer Feindin wiedergefunden und in den Zeitungen des Ortes eine Annonce aufgegeben, dass ein Bauer aus der Umgebung von Étretat auf seiner Wiese einen alten, siebenarmigen Leuchter aus Kupfer ausgegraben hätte. Sie hat sofort an den Fuhrmann von Étretat telegraphiert, dass man ihr am Zwölften um drei Uhr nachmittags einen Wagen zum Bahnhof von Fécamp schicken soll. Am Morgen dieses Tages wird der Fuhrmann durch mich eine andere Depesche erhalten, die diesen Auftrag abbestellt. Sie wird Ihren Wagen am Bahnhof von Fécamp vorfinden. In diesem wird sie unter Bewachung pünktlich zu unserer Versammlung zu uns gebracht.

Wir können dann ein Strafgericht bilden und sie unbarmherzig verurteilen. In Zeiten, in denen die Erhabenheit des Ziels, die Mittel rechtfertigte, erfolgte die Strafe sofort. Ist die Bestie tot, ist ihr Gift ungefährlich. Wählen Sie die Lösung, die Ihnen am meisten zusagt, aber erinnern Sie sich an die Worte unserer letzten Unterredung und bedenken Sie wohl, dass das Gelingen unseres Unternehmens und unser Leben selbst von dieser teuflischen Kreatur abhängen. Seien Sie klug. Organisieren Sie eine Jagdpartie, die den Verdacht ablenkt. Ich werde über Le Havre um Punkt vier Uhr mit zwei unserer Freunde kommen. Vernichten Sie diesen Brief nicht. Sie müssen ihn mir wiedergeben.«

›Ein übertriebenes Maß an Vorsicht schadet‹, dachte Raoul. ›Wenn der Briefschreiber nicht so misstrauisch gewesen wäre, hätte der Baron diese Zeilen verbrannt, und ich wüsste nicht, dass eine Entführung, ein ungesetzlicher Urteilsspruch und sogar — Gott verzeih mir! — ein Mord geschehen sollen. Donnerwetter! Mein zukünftiger Schwiegervater, so fromm er auch sein mag, scheint in nicht ganz koschere Affären verwickelt zu sein. Wird er tatsächlich bis zum Mord gehen? Das Ganze ist verdammt ernst und könnte mir Macht über ihn verschaffen.‹

Raoul rieb sich die Hände. Die Sache gefiel ihm, und sie wunderte ihn nicht übermäßig, da er schon seit einigen Tagen auf verschiedene Einzelheiten aufmerksam geworden war. Er beschloss, in seiner Herberge zu übernachten und rechtzeitig zurückzukehren, um das Komplott des Barons und seiner Gäste mitzuerleben und um zu erfahren, wer diese »teuflische Kreatur« war, die man beseitigen wollte.

Er legte alles an seinen Platz zurück, aber anstatt fortzugehen, setzte er sich an einen kleinen Tisch, auf dem eine Fotografie von Clarisse stand. Er stellte sie vor sich hin und betrachtete sie mit inniger Zärtlichkeit. Clarisse d’Etigues war kaum jünger als er. Achtzehn Jahre alt! Sinnliche Lippen… verträumte Augen… ein frisches, rosiges und feines Gesicht und fahlblondes Haar, wie die kleinen Mädchen in den Straßen des Pays de Caux. Und ein so sanfter Ausdruck und so viel Charme!…

Raouls Gesichtsausdruck wurde ernster. Ein niederer Gedanke, den er nicht zurückdrängen konnte, überwältigte den jungen Mann. Clarisse war allein dort oben in ihrer abgeschiedenen Wohnung, und zweimal hatte er sie schon mithilfe der Schlüssel, die sie ihm selbst gegeben hatte, zur Teestunde aufgesucht. Wer hielt ihn heute zurück? Die Dienstboten konnten nichts hören. Der Baron sollte erst im Laufe des nächsten Nachmittags zurückkehren. Warum sollte er weggehen?

Raoul war kein Lovelace. Viele redliche und taktvolle Gefühle hielten ihn von der Entfesselung der Leidenschaften und Begierden ab, deren ungestüme Heftigkeit er kannte. Aber wie sollte er einer derartigen Versuchung widerstehen? Sein Stolz, die Sehnsucht, die Liebe, der ungeheure Eroberungsdrang trieben ihn zur Tat. Ohne sich noch weiteren vergeblichen Bedenken hinzugeben, stieg er schnell die Treppenstufen hinauf.

Vor der geschlossenen Tür zögerte er. Bisher hatte er die Schwelle nur am Tag als ehrerbietiger Freund überschritten. Welche Bedeutung würde dieselbe Tat zu dieser Nachtstunde haben!

Der Gewissenskonflikt währte nicht lange. Mit kleinen Schlägen klopfte er an die Tür und flüsterte:

»Clarisse… Clarisse … ich bin’s.«

Als er nach einer Minute nichts hörte, wollte er von Neuem und lauter klopfen, doch die Tür des Schlafzimmers wurde einen Spaltbreit geöffnet, und das junge Mädchen erschien mit einer Lampe in der Hand.

Er bemerkte, dass sie blass und verstört war und das erschreckte ihn so sehr, dass er zurücktrat und weggehen wollte.

»Sei mir nicht böse, Clarisse… Ich bin gekommen, obwohl ich es nicht tun wollte… Du brauchst nur ein Wort zu sagen, und ich gehe…«

Hätte Clarisse ihn gehört, wäre sie gerettet gewesen. Sie hätte mühelos einen Gegner beherrscht, der seine Niederlage im Voraus akzeptierte. Aber sie konnte weder hören noch sehen. Sie wollte sich entrüsten und stotterte nur unverständliche Vorwürfe. Sie wollte ihn fortjagen, doch ihr Arm hatte nicht die Kraft, eine einzige Bewegung zu machen. Ihre zitternde Hand musste die Lampe niedersetzen. Sie drehte sich um sich selbst und fiel ohnmächtig zu Boden…

Sie liebten sich seit drei Monaten, seit dem Tag ihrer Begegnung in Südfrankreich, wo Clarisse einige Zeit bei einer Internatsfreundin verbracht hatte.

Sie fühlten sich sofort aufs Engste verbunden, was für ihn das Köstlichste auf der Welt bedeutete und für sie ein Zustand der Sklaverei, der ihr immer stärker gefiel. Von Anfang an erschien Raoul ihr wie ein unerreichbares, geheimnisvolles Wesen, das sie nie verstehen würde. Oft betrübte er sie durch gewisse Ausbrüche von Leichtfertigkeit, bösartiger Ironie und schlechter Laune. Aber neben all diesem, was für eine Verführung! Was für eine Fröhlichkeit! Welche Luftsprünge des Enthusiasmus und der jugendlichen Begeisterung! All seine Fehler erschienen als übermäßige Qualitäten und seine Laster als eine Art unerkannte Tugenden, die sich noch entfalten würden.

Eines Morgens, nach ihrer Rückkehr in die Normandie, überraschte sie die schmale Gestalt des jungen Mannes, der vor ihrem Fenster an einer Mauer angelehnt plötzlich dastand. Er hatte eine Herberge ausgesucht, die nur wenige Kilometer entfernt lag, und so kam er fast täglich auf seinem Fahrrad, um sie in der Umgebung von Haie d’Etigues wiederzusehen.

Clarisse hatte ihre Mutter früh verloren und war bei ihrem Vater, einem strengen Mann mit finsterem Charakter, nicht glücklich. Übermäßig fromm, bildete er sich viel auf seinen Titel ein und war gewinnsüchtig. Seine Pächter fürchteten ihn wie einen Feind. Als Raoul, der ihm nicht einmal vorgestellt worden war, die Dreistigkeit besaß, um die Hand seiner Tochter anzuhalten, wurde der Baron so wütend, dass er diesen bartlosen Bewerber, der weder ein gesichertes finanzielles Auskommen noch Beziehungen vorzuweisen hatte, durchgeprügelt hätte, wäre er nicht von dem jungen Mann mit jenem Dompteurblick angesehen worden, der ein wildes Tier bändigt.

Um Raoul nach dieser Unterredung zu versöhnen, beging Clarisse den Fehler, ihm zweimal die Tür ihres Boudoirs zu öffnen. Ein gefährlicher Leichtsinn, den sich Raoul mit der Logik eines Verliebten zunutze machte.

An jenem Morgen tat sie, als fühle sie sich nicht wohl, und ließ sich das Mittagessen auf ihr Zimmer bringen, während sich Raoul in einem Nebenraum versteckte. Nach dem Essen standen sie lange engumschlungen vor dem offenen Fenster, vereint in der Erinnerung an ihre Küsse und ihrer ganzen Zärtlichkeit, die sie trotz des aus Unschuld begangenen Fehlers empfanden.

Doch Clarisse weinte…

Stunden vergingen. Ein frischer Wind, der vom Meer heraufkam und über die Hochebene wehte, streifte ihre Gesichter. Ihnen gegenüber, jenseits eines von Mauern umschlossenen Obstgartens und inmitten der goldgelben Rapsfelder, sahen sie entlang einer Mulde auf der rechten Seite die hohen weißen Klippen bis nach Fécamp; auf der linken Seite lagen die Bucht von Étretat, die Porte d’Aval und die Spitze der riesigen Aiguille.

Zärtlich sagte er zu ihr:

»Meine Herzallerliebste, seien Sie nicht traurig. Das Leben ist in unserem Alter so schön, und es wird noch schöner, wenn wir alle Hindernisse beseitigt haben. Weinen Sie nicht.«

Sie trocknete sich die Tränen und versuchte zu lächeln, während sie ihn ansah. Er war ebenso schlank wie sie, hatte aber breite Schultern und sah zugleich elegant und robust aus. In seinem energischen Gesicht fielen der verschmitzte Mund und die fröhlich strahlenden Augen auf; in kurzen Hosen und einem Jackett, hinter dem ein weißer Wollpullover hervorschaute, strahlte er eine unglaubliche Geschmeidigkeit aus.

»Raoul, Raoul«, sagte sie voll Verzweiflung, »in diesem Augenblick, da Sie mich ansehen, denken Sie nicht an mich! Sie denken nicht an mich, nach dem, was gerade zwischen uns passiert ist! Ist das möglich? Woran denken Sie, mein Raoul?«

Er antwortete lachend:

»An Ihren Vater.«

»An meinen Vater?«

»Ja, an den Baron d’Etigues und an seine Gäste. Wie können Männer in ihrem Alter ihre Zeit damit vergeuden, auf einem Felsen arme, unschuldige Vögel abzuschlachten?«

»Es bereitet ihnen Vergnügen.«

»Sind Sie sicher? Ich wundere mich sehr darüber. Sehen Sie, wenn wir nicht im Jahre 1894 lebten, könnte ich vielmehr vermuten, dass… Sie werden nicht gekränkt sein?«

»Sprechen Sie, Liebster.«

»Also gut, ich habe den Eindruck, sie schmieden ein Komplott. Ja, es ist so, wie ich es Ihnen sage, Clarisse… Marquis de Rolleville, Mathieu de la Vaupalière, Graf Oscar de Bennetot, Roux d’Estiers und so weiter, all diese adligen Herren aus dem Pays de Caux stecken tief in einer Verschwörung.«

Sie verzog das Gesicht.

»Sie erzählen mir Dummheiten, mein Liebster.«

»Aber Sie hören mir in so entzückender Weise zu«, erwiderte Raoul, der überzeugt war, dass sie von nichts wusste, »Sie haben eine solch seltsame Art, darauf zu warten, dass ich Ihnen etwas Ernstes erzähle! …«

»Etwas über die Liebe, Raoul!« Leidenschaftlich nahm er ihren Kopf zwischen die Hände.

»Mein ganzes Leben besteht nur aus Liebe zu dir, meine Liebste. Wenn ich andere Sorgen und Ambitionen habe, so nur deswegen, weil ich dich erobern will! Clarisse, nimm einmal Folgendes an: Dein Vater wird als Verschwörer verhaftet und zum Tode verurteilt, und plötzlich rette ich ihn. Wieso sollte er mir danach nicht die Hand seiner Tochter geben?«

»Liebster, früher oder später wird er nachgeben.«

»Niemals! Kein Vermögen… keine Beziehungen…«

»Sie haben Ihren Namen… Raoul d’Andrésy.«

»Nicht einmal den!«

»Wieso?«

»D’Andrésy war der Mädchenname meiner Mutter, den sie wieder angenommen hat, als sie Witwe wurde, und zwar auf Anordnung der Familie, die mit ihrer Heirat nicht einverstanden gewesen war.«

»Warum?«, fragte Clarisse etwas erstaunt über dieses unerwartete Geständnis.

»Warum? Weil mein Vater nur ein gewöhnlicher Bürger war, arm wie Hiob… ein einfacher Lehrer… und Lehrer wofür? Für Gymnastik, Fechten und Boxen!«

»Wie heißen Sie denn?«

»Oh, ich habe einen ganz gewöhnlichen Namen, meine arme Clarisse.«

»Welchen?«

»Arsène Lupin.«

»Arsène Lupin?…«

»Ja, er ist nicht gerade glänzend. Es war besser, ihn zu ändern, nicht wahr?«

Clarisse schien bestürzt. Ob er sich nun so oder so nannte, besagte nichts. Aber in den Augen des Barons war das Adelsprädikat die wichtigste Eigenschaft, die ein Schwiegersohn haben musste…

Dennoch stammelte sie:

»Sie hätten Ihren Vater nicht verleugnen sollen. Es ist keine Schande, Lehrer zu sein.«

»Keine Schande?!«, sagte er und brach in Lachen aus, ein Lachen, das Clarisse wehtat. »Ich schwöre dir, dass ich verdammt stark von den Box- und Gymnastikstunden profitiert habe, die er mir schon gab, als ich noch ein Säugling war. Aber meine Mutter hatte vielleicht andere Gründe, ihn zu verleugnen, diesen ausgezeichneten Mann, nicht wahr? Und das geht niemanden etwas an.«

Er umarmte sie mit plötzlicher Heftigkeit, dann begann er zu tanzen und sich um sich selbst zu drehen. Als er zu ihr zurückkam, rief er:

»So lach doch, mein kleines Mädchen! Das ist alles sehr komisch. Lach doch! Arsène Lupin oder Raoul d’Andrésy, das ist doch gleichgültig! Die Hauptsache ist, Erfolg zu haben. Und ich werde erfolgreich sein. Darüber gibt es keinen Zweifel. Es gibt keine einzige Wahrsagerin, die mir nicht eine große Zukunft und weltweites Ansehen vorausgesagt hätte. Raoul d’Andrésy wird General oder Minister oder Botschafter… es sei denn, Arsène Lupin wird es. Das ist eine vom Schicksal gewollte Tatsache, abgemacht und von beiden Seiten unterschrieben. Ich bin bereit. Muskeln aus Stahl und ein erstklassiges Gehirn! Willst du, dass ich auf den Händen gehe? Oder soll ich dich wie eine Feder hochheben? Soll ich dir deine Uhr stehlen, ohne dass du es merkst? Oder soll ich dir Homer auf Griechisch und Milton auf Englisch aufsagen? Mein Gott, ist das Leben schön! Raoul d’Andrésy… Arsène Lupin… zwei Gesichter einer Statue! Welches Gesicht wird vom Ruhm, der Sonne der Lebenden, angestrahlt werden?«

Er hielt inne. Seine Heiterkeit schien ihn plötzlich zu stören. Schweigend betrachtete er den kleinen, ruhigen Raum, dessen Frieden er störte, wie er die Ruhe und das reine Gewissen des jungen Mädchens gestört hatte. Von einer jener unvorhergesehenen Stimmungsänderungen, die den Charme seines Wesens ausmachten, gepackt, fiel er vor Clarisse auf die Knie und sagte ernst:

»Verzeihen Sie mir. Ich habe schlecht daran getan herzukommen… Es ist nicht meine Schuld… Ich habe Schwierigkeiten, mein Gleichgewicht zu finden… Gut und Böse, beides zieht mich gleichermaßen an. Clarisse, ich brauche Hilfe, um meinen Weg zu finden, und man muss mir verzeihen, wenn ich mich irre.«

Sie nahm seinen Kopf zwischen die Hände und sagte in einem leidenschaftlichen Ton:

»Ich habe dir nichts zu verzeihen, mein Liebster. Ich bin glücklich. Ich werde durch dich viel leiden, dessen bin ich mir sicher, aber ich akzeptiere im Voraus und mit Freude all diese Schmerzen, die du mir zufügen wirst. Hier, nimm meine Fotografie. Und verhalte dich so, dass du nie erröten musst, wenn du sie ansiehst. Ich für meinen Teil werde immer die sein, die ich heute bin, deine Geliebte und deine Frau. Ich liebe dich, Raoul!«

Sie küsste ihn auf die Stirn. Er lachte bereits wieder und sagte, während er aufstand:

»Du hast mich zum Ritter geschlagen. Von nun an werde ich unbesiegbar sein und immer bereit, meine Feinde zu vernichten. Erscheint, Navarresen!… Mein Auftritt beginnt!«

Raouls Plan — wir wollen den Namen Arsène Lupin zunächst beiseitelassen, da er ihn selbst zu jener Zeit, zu der er sein Schicksal noch nicht kannte, nur mit einiger Verachtung nannte — war sehr einfach. Zwischen den Bäumen des Obstgartens stand auf der linken Seite des Schlosses neben der Mauer, deren Bollwerk er früher war, der sehr niedrige Stumpf eines Turmes. Von einem Dach überschirmt, verschwand er hinter Efeustauden. Raoul war sich sicher, dass die Vieruhrversammlung in dem großen Innensalon stattfinden würde, in dem der Baron seine Pächter zu empfangen pflegte. Er hatte auch eine Öffnung, ein altes Fenster oder einen Luftschacht, entdeckt, die auf das Feld zeigte.

Was für eine einfache Kletterpartie für einen so geschickten Jungen! Er verließ das Schloss, kroch unter den Efeu und kletterte die riesigen Ranken bis zur Öffnung in der dicken Mauer hinauf. Diese war so tief, dass er sich darin lang ausstrecken konnte. Fünf Meter über dem Boden, den Kopf hinter Blättern versteckt, konnte er nicht gesehen werden. Dafür überblickte er den ganzen Saal, einen großen Raum, in dem sich etwa zwanzig Stühle, ein Tisch und eine lange Kirchenbank befanden.

Vierzig Minuten später trat der Baron mit einem seiner Freunde ein; Raoul hatte sich in seinen Vermutungen nicht getäuscht.

Baron Godefroy d’Etigues hatte die Statur eines Jahrmarktringers. Sein ziegelsteinfarbenes Gesicht war von einem roten Bart umrahmt, sein Blick verriet Schärfe und Energie. Sein Begleiter, Oscar de Bennetot, den Raoul vom Sehen kannte, war ein Vetter und verkörperte denselben normannischen Junkertyp, nur dass er gewöhnlicher und schwerfälliger wirkte. Beide schienen sehr aufgeregt zu sein.

»Schnell«, sagte der Baron. »La Vaupalière, Rolleville und d’Auppegard werden gleich kommen. Um vier Uhr kommt Beaumagnan mit Prinz d’Arcole und de Brie durch den Obstgarten; die Pforte habe ich geöffnet… und dann… und dann… wird sie kommen… wenn sie hoffentlich in die Falle geht.«

»Zweifelhaft«, murmelte Bennetot.

»Warum? Sie hat einen Wagen bestellt; der Wagen wird dort sein, und sie wird einsteigen. D’Ormont fährt den Wagen und wird sie uns bringen. Am Hang von Quatre-Chemins springt Roux d’Estiers auf das Trittbrett, öffnet die Tür und überwältigt die Dame. Zusammen fesseln sie sie. Dieser Ablauf steht fest.«

Sie hatten sich dem Platz genähert, über dem Raoul lauschte. Bennetot flüsterte:

»Und dann?«

»Dann werde ich unseren Freunden die Situation erklären, die Rolle dieser Frau …«

»Und du glaubst, dass wir ihre Verurteilung erreichen?…«

»Ob ich sie erreiche oder nicht, das Ergebnis bleibt dasselbe. Beaumagnan fordert es. Können wir ablehnen?«

»Oh!«, stöhnte Bennetot, »dieser Mann wird uns alle ins Verderben stürzen.«

Baron d’Etigues zuckte mit den Schultern.

»Wir brauchen einen Mann wie ihn, um gegen eine Frau wie sie kämpfen zu können. Hast du alles vorbereitet?«

»Ja, die beiden Boote sind am Strand, am Fuß der Wendeltreppe Escalier du Curé. Die Planken des kleineren sind angebohrt, zehn Minuten nachdem wir es ins Wasser lassen, wird es sinken.«

»Hast du es mit einem Stein beschwert?«

»Ja, mit einem großen, durchlöcherten Feldstein, den man an einer Seilschlinge festbinden kann.«

Sie schwiegen.

Raoul d’Andrésy war kein Wort der Unterhaltung entgangen, jeder Satz hatte seine große Neugier nur noch gesteigert.

›Donnerwetter!‹, dachte er, ›ich würde meine Balkonloge nicht für ein Königreich hergeben. Was für Kerle! Die reden über einen Mord wie andere über das Wetter.‹

Vor allem Godefroy d’Etigues setzte ihn in Erstaunen. Wie konnte die zärtliche Clarisse die Tochter dieses finsteren Menschen sein? Was für ein Ziel verfolgte er? Was für dunkle Beweggründe lenkten ihn? Hass, Habsucht, Rachegefühle, triebhafte Grausamkeit? Er erinnerte an einen Henker aus früheren Zeiten, der bereit ist, seine grauenvolle Arbeit zu tun. Der Schein der Flammen erleuchtete sein purpurrotes Gesicht und den rötlichen Bart.

Die drei anderen Gäste kamen auf einen Schlag. Raoul hatte sie als regelmäßige Besucher des Schlosses Haie d’Etigues bereits oft gesehen. Sobald sie saßen, wandten sie den beiden Fenstern, die den Salon erhellten, den Rücken zu, sodass ihre Gesichter im Halbschatten blieben.

Erst um vier Uhr trafen zwei Neuankömmlinge ein. Der ältere war von militärischer Gestalt, er war in einen Umhang gehüllt und trug einen kleinen Kinnbart, den man unter Napoleon III. Zwickelbart genannt hatte. Er blieb auf der Schwelle stehen.

Die Anwesenden standen auf, um dem anderen entgegenzugehen. Raoul erkannte ihn sofort als den Schreiber des nicht unterzeichneten Briefes, als den Mann, den man erwartete und den der Baron mit dem Namen Beaumagnan bezeichnet hatte.

Obwohl er der Einzige war, der weder einen Titel noch ein Adelsprädikat führte, wurde er wie das Oberhaupt empfangen, mit einem Eifer, der seiner herrischen Haltung und seinem autoritären Blick entsprach. Das Gesicht war glatt rasiert, seine Wangen waren eingefallen, wunderbare schwarze Augen spiegelten Leidenschaft wider. Etwas Strenges, ja sogar Asketisches haftete seinen Manieren und seiner Kleidung an; er ähnelte einem Geistlichen.

Er forderte die Anwesenden auf, sich wieder zu setzen, entschuldigte seinen Freund, den Grafen de Brie, den er nicht hatte mitbringen können, und stellte seinen Begleiter vor:

»Prinz d’Arcole … Sie wussten, nicht wahr, dass Prinz d’Arcole einer der Unseren ist, aber der Zufall wollte es, dass er nie zu unseren Versammlungen erscheinen konnte und dass er seine Taten unabhängig von uns vollbrachte, übrigens mit besten Erfolgen. Heute brauchen wir seine Zeugenaussage, denn Prinz d’Arcole ist der teuflischen Kreatur, die uns bedroht, im Jahre 1870 schon zweimal begegnet.«

Raoul rechnete schnell im Kopf nach und war ein wenig enttäuscht: Die »teuflische Kreatur« musste über fünfzig Jahre alt sein, da ihr der Prinz vor vierundzwanzig Jahren begegnet war.

Der Prinz setzte sich zu den Gästen, während Beaumagnan Godefroy d’Etigues zur Seite nahm. Der Baron überreichte ihm einen Umschlag, der zweifellos den kompromittierenden Brief enthielt. Dann sprachen sie leise flüsternd, doch sehr lebhaft miteinander, bis Beaumagnan die Unterhaltung plötzlich mit einer herrischen Bewegung abbrach.

›Monsieur ist nicht sehr umgänglich‹, dachte Raoul, ›das Urteil ist bereits gesprochen. Ist die Bestie tot, ist ihr Gift ungefährlich. Das Ertränken wird stattfinden, es scheint der geplante Ausgang zu sein.‹

Beaumagnan ging zur letzten Reihe. Aber bevor er sich setzte, sprach er folgende Worte:

»Meine Freunde, Sie wissen, wie ernst diese Stunde für uns ist. Fest verbunden und in völliger Übereinstimmung über das großartige Ziel, das wir erreichen wollen, haben wir ein gemeinsames Werk von großer Bedeutung begonnen. Wir haben mit Recht den Eindruck, dass die Interessen des Landes, unserer Partei und unserer Religion — ich will das eine nicht von dem anderen trennen — an das Gelingen unseres Vorhabens gebunden sind. Dieses Vorhaben wird jedoch seit einiger Zeit durch die Kühnheit und die unversöhnliche Feindschaft einer Frau infrage gestellt, die über gewisse Informationen verfügt und sich auf die Suche nach dem Geheimnis begeben hat, das wir fast gelüftet haben. Wenn sie vor uns das Ziel erreicht, bedeutet das für uns das Scheitern all unserer Bemühungen. Sie oder wir, für beide ist kein Platz. Wir wollen stark hoffen, dass der begonnene Kampf zu unseren Gunsten ausgeht.«

Beaumagnan setzte sich und stützte sich mit beiden Armen auf die Rückenlehne seines Vordermannes; er krümmte dabei seine hohe Gestalt, als wollte er nicht gesehen werden.

Minuten vergingen.

Zwischen diesen Männern, die sich aus einem Anlass versammelt hatten, der Diskussionen hätte anregen müssen, herrschte absolute Stille, so sehr war die Aufmerksamkeit aller auf die entferntesten Geräusche gerichtet, die vom Feld her kommen konnten. Die Gefangennahme jener Frau beherrschte ihre Gedanken. Sie konnten es kaum erwarten, ihre Gegnerin vor sich zu sehen.

Baron d’Etigues hob den Finger. Der dumpfe Rhythmus von Pferdehufen war in der Ferne zu hören.

»Das ist mein Wagen«, sagte er.

Ja, aber würde die Feindin darin sitzen?

Der Baron ging zur Tür. Wie gewöhnlich lag der Obstgarten verlassen da, denn das Personal hielt sich immer nur im vorne gelegenen Ehrenhof des Schlosses auf.

Das Geräusch kam näher. Der Wagen verließ die Straße und fuhr über die Felder. Dann erschien er plötzlich zwischen den beiden Säulen des Eingangs. Der Fahrer machte ein Zeichen, und der Baron verkündete:

»Der Sieg ist unser! Wir haben sie!«

Der Wagen hielt. D’Ormont sprang vom Kutschbock, auch Roux d’Estiers schwang sich heraus. Der Baron half ihnen, eine Frau aus dem Inneren zu zerren, deren Hände und Füße gefesselt waren und deren Kopf von einem Schal aus Gaze verhüllt war; sie trugen die Frau bis zur Kirchenbank in der Mitte des Saales.

»Es war nicht schwierig«, erzählte d’Ormont. »Sie stieg aus dem Zug und stürzte sich gleich in den Wagen. Am Hang von Quatre-Chemins haben wir sie ergriffen, ohne dass sie Zeit gehabt hätte, auch nur ein Wort zu sagen.«

»Nehmen Sie ihr den Schal ab!«, befahl der Baron. »Übrigens können wir ihr ohne Weiteres auch die Fesseln abnehmen.«

Er knotete selbst die Stricke auf.

D’Ormont zog den Schal zur Seite und entblößte ihr Haupt.

Die Anwesenden stießen einen Ausruf der Verblüffung aus; Raoul, der von seinem Platz aus die Gefangene im vollen Licht sehen konnte, war genauso überrascht, als er eine strahlend schöne und jugendliche Frau zu Gesicht bekam.

Ein Schrei übertönte jedoch das Raunen. Prinz d’Arcole war bis zur ersten Reihe vorgetreten, mit verzerrtem Gesicht und aufgerissenen Augen stotterte er:

»Sie ist es … sie ist es … ich erkenne sie wieder… Oh, wie entsetzlich!«

»Was ist denn?«, fragte der Baron. »Was ist denn so entsetzlich? Erklären Sie es!«

Und Prinz d’Arcole sagte diesen unverständlichen Satz: »Sie ist noch genauso alt wie vor vierundzwanzig Jahren!«

Die Frau saß aufrecht, die Hände im Schoß gefaltet. Ihren Hut musste sie wohl während des Überfalls verloren haben, ihre Frisur hatte sich halb gelöst, und das von einem goldenen Kamm gehaltene Haar fiel in dichten Strähnen nach hinten. Zwei fahlrot schimmernde Locken teilten sich über ihrer Stirn und hingen an den Schläfen herab.

Das Gesicht war von bewundernswerter Schönheit, es hatte klare Linien und einen Ausdruck, der sogar in der Unbewegtheit, sogar in der Angst als ein Lächeln erschien. Mit ihrem eher spitzen Kinn, den leicht vorspringenden Backenknochen, den schmalen Augen und den schweren Lidern erinnerte sie an Leonardo da Vincis oder eher an Bernardino Luinis Frauengestalten, deren ganzer Charme in einem Lächeln liegt, das nicht zu sehen, jedoch zu erahnen ist und das einen gleichzeitig anrührt und beunruhigt. Ihre Kleidung war einfach: Unter ihrem Reiseumhang, den sie zu Boden fallen gelassen hatte, zeichnete ein enganliegendes graues Wollkleid ihre Taille und ihre Schultern nach.

›Verdammt!‹, dachte Raoul, der den Blick nicht von ihr abwenden konnte, ›sie scheint ziemlich harmlos zu sein, diese teuflische und hinreißende Kreatur! Und sie tun sich zu neunt oder zehnt zusammen, um sie zu bekämpfen?‹

Aufmerksam beobachtete sie die Männer, die sie umzingelten, d’Etigues und seine Freunde, und versuchte, die anderen im Halbdunkel zu erkennen.

Schließlich sagte sie:

»Was wollen Sie von mir? Ich kenne keinen der Anwesenden. Warum haben Sie mich hierhergebracht?«

»Sie sind unsere Feindin«, erklärte Godefroy d’Etigues.

Sie schüttelte leicht den Kopf:

»Ihre Feindin? Das muss ein Missverständnis sein. Sind Sie sicher, dass Sie sich nicht irren? Ich bin Madame Pellegrini.«

»Sie sind nicht Madame Pellegrini.«

»Ich schwöre…«

»Nein«, wiederholte Baron Godefroy mit lauter Stimme.

Und er fügte jene Worte hinzu, die ebenso verwirrend waren wie die des Prinzen d’Arcole:

»Pellegrini war einer von vielen Namen, hinter denen sich im 18. Jahrhundert ein Mann versteckte, dessen Tochter Sie zu sein vorgeben.«

Sie antwortete nicht sofort, als hätte sie die Absurdität des Satzes nicht begriffen. Dann fragte sie:

»Wie heiße ich also Ihrer Meinung nach?«

»Joséphine Balsamo, Gräfin von Cagliostro.«

Zweites Kapitel

Joséphine Balsamo, geboren im Jahre 1788...

Cagliostro! Die außergewöhnliche Persönlichkeit, die ganz Europa in Atem hielt und den französischen Hof unter Ludwig XVI. bedrohte! Das Halsband der Königin… Kardinal de Rohan… Marie-Antoinette… was für aufregende Episoden einer der geheimnisvollsten Existenzen.

Ein eigentümlicher, rätselhafter Mann, mit der genialen Begabung zum Intrigenspiel, ein Mann, der über eine echte Macht, die Menschen zu beherrschen, verfügte und über dem noch manches Dunkel lag.

Ein Betrüger? Wer weiß! Hat man das Recht, zu leugnen, dass manche Menschen mit einem feinen Gespür Einblicke in die Welt der Lebenden und Toten haben, die uns versagt sind? Soll man denjenigen als Scharlatan oder Narren behandeln, dessen Erinnerungsvermögen an seine vergangenen Leben wieder erwacht und der sich kraft dieses Vermögens frühere Errungenschaften, verlorene Geheimnisse und vergessene Einsichten zunutze macht und damit über eine Macht verfügt, die wir übernatürlich nennen, während sie nur die zögerliche und schüchterne Betonung jener Kräfte ist, die wir vielleicht gerade unterdrücken möchten?

Auch wenn Raoul d’Andrésy auf seinem Beobachtungsposten skeptisch blieb und über die Wendung, die die Ereignisse nahmen — vielleicht nicht vorbehaltlos — innerlich lachte, so schien es doch, dass die Anwesenden von vornherein die höchst ungereimten Behauptungen wie selbstverständlich hinnahmen. Verfügten sie über besonderes Beweismaterial hinsichtlich dieser Affäre? Hatten sie bei derjenigen, die ihrer Meinung nach die Tochter des Cagliostro war, die Gaben der Hellsichtigkeit und des Wahrsagens wiedergefunden, die man damals dem berühmten Wundertäter zusprach und deretwegen er wie ein Magier und Hexenmeister behandelt wurde?

Godefroy d’Etigues, der als Einziger unter ihnen stehen geblieben war, beugte sich zu der jungen Frau und sagte zu ihr:

»Dieser Name, Cagliostro, ist doch der Ihre, nicht wahr?«

Sie überlegte. Man hätte meinen können, dass sie die beste Antwort zur Verteidigung suchte und dass sie, bevor sie völlig in die Sache verwickelt wurde, die Waffen kennen wollte, über die der Feind verfügte. Sie antwortete alsdann in aller Ruhe:

»Nichts verpflichtet mich dazu, Ihnen zu antworten, genauso wenig, wie Sie das Recht haben, mich auszufragen. Warum sollte ich jedoch leugnen, dass meine Geburtsurkunde auf den Namen Joséphine Pellegrini ausgestellt ist und dass ich mich aus einer Laune heraus Joséphine Balsamo, Gräfin von Cagliostro, nenne; Cagliostro und Pellegrini, die zwei Namen, die jene Persönlichkeit prägten, die mich immer fasziniert hat, die des Giuseppe Balsamo.«

»Dessen direkter Nachkomme Sie Ihrer Aussage nach und im Gegensatz zu verschiedenen Erklärungen, die Sie gemacht haben, nicht wären?«, bemerkte der Baron.

Sie zuckte mit den Schultern und schwieg. War es Vorsicht? Verachtung? Protest gegen eine derartig absurde Unterstellung?

»Ich will Ihr Schweigen weder für eine Zustimmung noch für Leugnen halten«, fuhr Godefroy d’Etigues fort, und indem er sich zu seinen Freunden wandte, meinte er: »Die Aussagen dieser Frau sind von keinerlei Bedeutung, und es wäre verlorene Zeit, sie zu widerlegen. Wir sind hier, um wichtige Entscheidungen in einer Angelegenheit zu treffen, die wir zwar alle grob kennen, deren Einzelheiten den meisten von uns aber nur zum Teil geläufig sind. Es ist also unumgänglich, die wichtigsten Tatsachen beim Namen zu nennen. Sie sind so kurz wie möglich in dem Bericht zusammengefasst, den ich Ihnen jetzt vorlesen werde, und ich bitte Sie, mir aufmerksam zuzuhören.«

Langsam las er die folgenden Seiten vor, und Raoul zweifelte nicht daran, dass sie von Beaumagnan aufgesetzt worden waren:

»Anfang März 1870, das heißt vier Monate vor dem Krieg zwischen Frankreich und Preußen, erregte in dem Strom der Ausländer, die Paris überschwemmten, die Gräfin von Cagliostro größte Aufmerksamkeit. Sie war schön und elegant und warf das Geld mit vollen Händen zum Fenster hinaus. Fast immer war sie allein oder in Begleitung eines jungen Mannes, den sie als ihren Bruder ausgab; überall, wo sie erschien, in allen Salons, in denen sie empfangen wurde, erweckte sie größte Neugier. In erster Linie waren es ihr Name und die wirklich eindrucksvolle Art, wie sie sich aufgrund ihres betont geheimnisvollen Benehmens — einige wunderbare Heilungen, die ihr gelangen, Antworten, die sie den Menschen gab, die sie nach der Vergangenheit oder Zukunft fragten — als Anverwandte des berühmten Cagliostro ausgab. Der Roman von Alexandre Dumas hatte Giuseppe Balsamo, den sogenannten Grafen von Cagliostro, in Mode gebracht. Sie imitierte die Lebensweise vielleicht noch um einiges kühner, rühmte sich, die Tochter des Cagliostro zu sein, versicherte, dass sie das Geheimnis der ewigen Jugend kenne, und erzählte lächelnd von diesen oder jenen Begegnungen und Ereignissen aus der Zeit Napoleon Bonapartes.

Ihr Erfolg war so groß, dass sich ihr die Tore der Tuilerien öffneten und sie am Hof von Napoleon III. erschien. Man erzählte sich sogar von privaten Audienzen, die die Kaiserin Eugénie und ihre intimsten Getreuen der schönen Gräfin gewährten. Eine geheime Ausgabe der satirischen Zeitung LE CHARIVARI, die im Übrigen sofort beschlagnahmt wurde, berichtete über eine Sitzung, bei der einer der Mitarbeiter der Zeitung zugegen war. Ich habe folgenden Absatz daraus notiert:

Einiges über Mona Lisa. Ein Ausdruck, der sich kaum ändert, den man jedoch schwer beschreiben kann, der ebenso einschmeichelnd und treuherzig wie grausam und pervers ist. In ihrem Blick liegt so viel Erfahrung, in ihrem unveränderlichen Lächeln so viel Bitterkeit, dass man ihr abnimmt, achtzig Jahre alt zu sein, wie sie es behauptet. Bei solchen Anlässen holt sie einen kleinen goldenen Spiegel aus ihrer Tasche, träufelt zwei Tropfen aus einem winzigen Fläschchen darauf, trocknet ihn und betrachtet sich. Und von Neuem ist sie die Verkörperung bezaubernder Jugend.

Als wir sie aushorchten, antwortete sie uns:

›Dieser Spiegel gehörte Cagliostro. Für die, die sich vertrauensvoll darin betrachten, steht die Zeit still. Sehen Sie, auf der Fassung ist das Datum eingetragen, 1783, darunter stehen vier Zeilen, die vier große Rätsel aufzählen. Diese Rätsel, die er lösen wollte, hatte ihm die Königin Marie-Antoinette selbst aufgegeben, und er behauptete — erzählte man mir —, dass derjenige, der sie lösen könne, der König der Könige sei.‹

›Dürfen wir sie erfahren?‹, fragte jemand.

›Warum nicht? Wenn man sie kennt, heißt das nicht, dass man sie auch löst, und Cagliostro selbst hatte nicht die Zeit dazu. Ich kann Ihnen also ihren Wortlaut nennen:

In robore fortuna.

Die Steinplatte der Könige von Böhmen.

Der Schatz der Könige von Frankreich.

Der Leuchter mit den sieben Armen.‹1

Dann sprach sie mit uns über andere Dinge und machte Enthüllungen, die uns in Erstaunen setzten.

Aber das war nur ein Vorspiel, und die Kaiserin, die sich hütete, auch nur eine einzige Frage über ihr persönliches Leben zu stellen, wollte wissen, wie die Zukunft aussähe.

›Wenn Ihre Majestät die Güte haben möchten, leicht zu hauchen‹, sagte die Gräfin und reichte ihr den Spiegel.

Nachdem sie das beschlagene Glas gemustert hatte, murmelte sie: ›Ich sehe schöne Dinge… einen großen Krieg diesen Sommer… den Sieg… die Rückkehr der Truppen unter den Triumphbogen… Dem Kaiser wird zugejubelt … dem Kronprinzen.‹«

»Das ist das Dokument, das uns überliefert wurde«, fuhr Godefroy d’Etigues fort. »Ein Dokument, das Verwirrung stiften musste, da es einige Wochen vor dem angekündigten Krieg veröffentlicht wurde. Wer war diese Frau? Wer war diese Abenteurerin, deren gefährliche Voraussagen auf den schwachen Geist der unglücklichen Kaiserin einwirkten und die Katastrophe von 1870 heraufbeschworen? Eines Tages fragte sie jemand (das steht in derselben Nummer der CHARIVARI):

›Angenommen, Sie sind die Tochter des Cagliostro, wer ist Ihre Mutter?‹

›Meine Mutter‹, antwortete sie, ›müssen Sie in den obersten Kreisen unter den Zeitgenossen des Cagliostro suchen… Noch weiter oben… Ja, Sie haben es … Joséphine de Beauharnais, die spätere Frau von Bonaparte, die spätere Kaiserin… ‹

Die Polizei Napoleons III. konnte nicht untätig bleiben. Ende Juni übergab sie einen kurzen Bericht, der nach einer sorgfältigen Ermittlung von einem der besten Agenten aufgesetzt worden war. Ich lese ihn vor:

›Der italienische Pass der Signorina, der allerdings kein Geburtsdatum enthält‹, schrieb der Agent, ›ist auf den Namen Joséphine Pellegrini-Balsamo, Gräfin von Cagliostro, am 29. Juli 1788 in Palermo geboren, ausgestellt. Ich bin nach Palermo gefahren, und mir ist es gelungen, die alten Register der Gemeinde Mortarana ausfindig zu machen, und in einem habe ich unter dem Datum des 29. Juli 1788 die Geburtseintragung von Joséphine Balsamo, Tochter von Giuseppe Balsamo und Joséphine de la P., einer Bediensteten des Königs von Frankreich, gefunden.

War es Joséphine Tascher de la Pagerie, der Mädchenname der vom Grafen de Beauharnais getrennten Frau und späteren Gattin General Bonapartes? Ich habe in dieser Richtung weitergeforscht und nach sorgfältigen Ermittlungen durch handgeschriebene Briefe eines Pariser Gerichtsoffiziers erfahren, dass man im Jahre 1788 kurz davor stand, Cagliostro zu verhaften. Obwohl er nach der Halsbandaffäre aus Frankreich ausgewiesen worden war, wohnte er unter dem Namen Pellegrini in einem kleinen Hotel in Fontainebleau, in dem er täglich eine große, schlanke Dame empfing. Joséphine de Beauharnais wohnte zu jener Zeit ebenfalls in Fontainebleau. Sie ist groß und schlank. Am Vorabend seiner Verhaftung verschwindet Cagliostro. Am nächsten Morgen, plötzliche Abreise von Joséphine de Beauharnais.2 Einen Monat später, Geburt des Kindes in Palermo.

Diese Zufälle sind immerhin eindrucksvoll. Aber um wie viel größer wird ihre Bedeutung noch, wenn man sie mit folgenden zwei Begebenheiten in Zusammenhang bringt! Achtzehn Jahre später führt Kaiserin Joséphine ein junges Mädchen in Malmaison ein, das sie für ihr Patenkind ausgibt und das die Zuneigung Napoleons in einem Maße gewinnt, dass der Kaiser mit ihr spielt. Wie heißt dieses Mädchen? Joséphine oder vielmehr Josine.

Der Sturz des Kaiserreichs. Zar Alexander I. nimmt Josine auf und schickt sie nach Russland. Welchen Titel nimmt sie an? Gräfin von Cagliostro.‹«

Baron d’Etigues ließ diese letzten Worte in der Stille nachhallen. Man hatte ihm mit äußerster Aufmerksamkeit zugehört. Raoul, den diese unglaubliche Geschichte verwirrt hatte, versuchte, in dem Gesicht der Gräfin den Widerhall einer inneren Bewegtheit oder irgendeines Gefühls zu entdecken. Doch ihre Miene blieb undurchdringlich, ihre schönen Augen lächelten weiterhin.

Der Baron fuhr fort:

»Dieser Bericht, und wahrscheinlich auch der gefährliche Einfluss, den die Gräfin auf die Tuilerien ausübte, beendeten ihre Glückssträhne. Gegen sie und ihren Bruder wurde ein Ausweisungserlass unterzeichnet. Der Bruder verschwand über Deutschland, sie über Italien. Eines Morgens stieg sie in Modane ab, wohin sie ein junger Offizier begleitet hatte. Er verbeugte sich vor ihr und verabschiedete sich. Dieser Offizier war Prinz d’Arcole. Er ist es, der sich die beiden Dokumente, die Ausgabe des CHARIVARI und den geheimen Bericht, dessen Original sich mit Siegeln und Unterschriften in seinen Händen befindet, hatte beschaffen können. Er ist es schließlich auch, der vorhin vor Ihnen die unzweifelhafte Identität derjenigen bestätigte, die er an jenem Morgen gesehen hatte und die er heute sieht.«

Prinz d’Arcole erhob sich und brachte ernst hervor:

»Ich glaube nicht an Wunder, doch das, was ich sage, ist die Bestätigung eines Wunders. Aber die Wahrheit verpflichtet mich, auf meine Soldatenehre zu erklären, dass diese Frau dieselbe ist, von der ich mich vor vierundzwanzig Jahren im Bahnhof von Modane verabschiedet habe.«

»Von der Sie sich kurz, ohne ein einziges höfliches Wort verabschiedet haben?«, fragte Joséphine Balsamo.

Sie hatte sich zum Prinzen gewandt und befragte ihn mit heiterer, ein wenig ironischer Stimme.

»Was wollen Sie damit sagen?«

»Ich will damit sagen, dass ein französischer Offizier zu höflich ist, um sich durch einen einfachen, vom Protokoll vorgeschriebenen Gruß von einer hübschen Frau zu verabschieden.«

»Und das bedeutet?«

»Das bedeutet, dass Sie wohl einige Worte gesprochen haben müssen.«

»Vielleicht. Ich erinnere mich nicht mehr… «, sagte Prinz d’Arcole ein wenig verlegen.

»Sie haben sich vor der Verbannten verbeugt, Monsieur. Sie haben ihr die Hand ein wenig länger als nötig geküsst, und Sie haben zu ihr gesagt: ›Ich hoffe, Madame, dass die Augenblicke, die ich mit Ihnen erleben durfte, nicht ohne Zukunft sein werden. Ich jedenfalls werde Sie nie vergessen.‹ Und, indem Ihnen Ihre Absicht, galant zu sein, einen besonderen Tonfall eingab, haben Sie wiederholt: ›Niemals, hören Sie, Madame? Niemals… ‹«

Prinz d’Arcole war ein sehr gut erzogener Mann. Doch verwirrte ihn die genaue Wiedergabe der vor einem Vierteljahrhundert erlebten Minute so sehr, dass er murmelte:

»O mein Gott!…«

Er beherrschte sich jedoch sofort und ging mit Heftigkeit zum Angriff über:

»Ich habe es vergessen, Madame. Wenn die Erinnerung an diese erste Begegnung angenehm war, so hat die Erinnerung an das zweite Mal, da ich Sie sah, sie ausgelöscht.«

»Und dieses zweite Mal, Monsieur?«

»Es war zu Beginn des darauffolgenden Jahres in Versailles, wohin ich die französischen Bevollmächtigten begleitete, die mit den Kapitulationsverhandlungen beauftragt waren. Ich habe Sie in einem Café gesehen, Sie saßen an einem Tisch und tranken und lachten mit deutschen Offizieren, unter denen sich der Adjutant Bismarcks befand. An jenem Tag habe ich begriffen, welche Rolle Sie in den Tuilerien innehatten und wessen Abgesandte Sie waren.«

All diese Enthüllungen, all diese Ereignisse eines legendenumwitterten Lebens erfolgten innerhalb von zehn Minuten. Es gab keine strittigen Fragen, keine logischen oder wortgewandten Versuche, die unglaubliche Behauptung durchzusetzen. Nichts als Tatsachen. Nichts als kurze, heftige, wie Faustschläge losgetrommelte Beweise, die umso erschreckender waren, als sie gegen eine ganz junge Frau gerichtete Begebenheiten beschworen, die teilweise mehr als ein Jahrhundert zurücklagen!

Raoul d’Andrésy konnte es nicht begreifen. Die Szene erschien ihm wie aus einem Roman, oder mehr noch wie aus irgendeinem phantastischen und düsteren Melodrama; auch die Verschwörer erschienen ihm außerhalb jeder Realität, sie, die alle diese Geschichten anhörten, als hätten sie den Wert unbestreitbarer Tatsachen. Natürlich wusste Raoul um die geistige Mittelmäßigkeit dieser Landjunker, die die letzten einer vergangenen Epoche waren. Aber dennoch! Wie konnten sie die Voraussetzungen des Problems unbeachtet lassen, die durch das Alter, das man dieser Frau zumaß, gegeben waren? So leichtgläubig sie auch sein mochten, hatten sie keine Augen im Kopf?

Übrigens erschien die Haltung der Cagliostro ihnen gegenüber noch seltsamer. Warum antwortete sie mit diesem Schweigen, mit dem sie die Behauptungen zu akzeptieren schien, ja, das fast schon ein Geständnis war? Wollte sie die Legende von der ewigen Jugend nicht zerstören, da sie ihr angenehm war und die Ausführung ihrer Absichten begünstigte? Oder ahnte sie nichts von der schrecklichen Gefahr, in der sie sich befand, und betrachtete dieses ganze Schauspiel nur als einen Scherz?

»Das ist die Vergangenheit«, schloss Baron d’Etigues. »Ich will nicht näher auf die dazwischen liegenden Episoden eingehen, die das Vergangene mit dem Heutigen verbinden. Joséphine Balsamo, Gräfin von Cagliostro, war — obwohl sie dabei im Hintergrund blieb — in die Tragikomödie des Generals Boulanger und in den Panama-Skandal verwickelt (denn man stößt bei allen für unser Land düsteren Ereignissen auf sie). Wir haben darüber jedoch nur Angaben, die sich auf die geheime Rolle beziehen, die sie dabei spielte. Keinerlei Beweise. Übergehen wir diese Zeit und kommen wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Ein Wort noch. Haben Sie gegen all diese Punkte keine Einwände, Madame?«

»Doch«, sagte sie.

»Sprechen Sie!«

Die junge Frau sagte im gleichen, ein wenig ironischen Tonfall:

»Ich möchte, da Sie mir meinen Prozess nach der Art mittelalterlicher Gerichte zu machen scheinen, gerne wissen, ob das bis jetzt angehäufte Belastungsmaterial für Sie ausschlaggebend ist. In diesem Fall können Sie mich sofort dazu verurteilen, bei lebendigem Leib als Hexe, Spionin, Ketzerin verbrannt zu werden; es sind ja alles Verbrechen, die die heilige Inquisition nicht verzieh.«

»Nein«, sagte Godefroy d’Etigues. »Ich habe diese verschiedenen Abenteuer nur berichtet, um in wenigen Zügen ein möglichst klares Bild von Ihnen zu geben.«

»Sie glauben, dass Sie von mir ein möglichst klares Bild gegeben haben?«

»Im Hinblick auf das, was uns beschäftigt, ja.«

»Sie geben sich mit wenig zufrieden. Und was für Verbindungen sehen Sie zwischen diesen verschiedenen Abenteuern?«

»Ich sehe dreierlei. Zunächst die Zeugenaussagen aller Personen, die Sie wiedererkannt haben, dank derer wir nach und nach bis weit in die Vergangenheit gelangen. Dann Ihr Geständnis.«

»Welches Geständnis?«

»Sie haben Prinz d’Arcole den Wortlaut der Unterhaltung wiedergegeben, die Sie mit ihm in Modane hatten.«

»Tatsächlich«, sagte sie. »Und dann? …«

»Drittens habe ich hier drei Porträts, die Sie darstellen, nicht wahr?«

Sie sah sie an und erklärte:

»Diese drei Porträts stellen mich dar.«

»Gut!«, sagte Godefroy d’Etigues. »Das erste ist eine Miniatur, die im Jahre 1816 in Moskau gemalt wurde, und zwar nach Josine, der Gräfin von Cagliostro. Das zweite, nämlich diese Fotografie, stammt aus dem Jahre 1870. Und hier, das dritte Bild wurde kürzlich in Paris aufgenommen. Alle drei Bilder sind von Ihnen signiert. Dieselbe Unterschrift. Dieselbe Hand. Derselbe Namensstempel.«

»Was beweist das?«

»Das beweist, dass dieselbe Frau…«

»Dass dieselbe Frau«, unterbrach sie ihn, »im Jahre 1894 noch dasselbe Gesicht wie 1816 und 1870 hat. Also auf den Scheiterhaufen mit ihr!«

»Spotten Sie nicht, Madame. Sie wissen, dass das Lachen für uns eine abscheuliche Gotteslästerung ist.«

Sie machte eine ungeduldige Bewegung und schlug auf die Armlehne der Bank.

»Beenden wir endlich diese Parodie, Monsieur! Was geschieht hier eigentlich? Was werfen Sie mir vor? Warum bin ich hier?«

»Sie sind hier, Madame, um uns über Ihre Verbrechen Rechenschaft abzulegen.«

»Was für Verbrechen?«

»Meine Freunde und ich, wir waren zwölf. Zwölf, die dasselbe Ziel verfolgten. Wir sind nur noch neun. Die anderen sind tot, von Ihnen ermordet.«

Raoul d’Andrésy glaubte zu sehen, wie ein flüchtiges Lächeln über ihr Mona Lisa-Gesicht glitt. Doch sofort nahm es seinen gewöhnlichen Ausdruck wieder an, als könnte nichts die innere Ruhe dieser Frau beeinträchtigen, nicht einmal die schreckliche Anklage, die ihr mit solcher Heftigkeit vorgeworfen wurde. Man hätte wirklich meinen können, dass ihr gewöhnliche Gefühle unbekannt waren oder aber dass sie diese nicht durch Gesten der Entrüstung, Auflehnung und des Schreckens verriet. Was für eine Abnormität! Ob schuldig oder nicht, eine andere an ihrer Stelle hätte sich empört, sie aber schwieg, und nichts verriet, ob dies aus Zynismus oder Unschuld geschah.

Die Freunde des Barons verharrten unbeweglich, mit harten, angespannten Mienen. Raoul beobachtete Beaumagnan, der sich hinter den Rücken der anderen vor den Blicken Joséphine Balsamos versteckt hielt. Er stützte die Arme auf die Rückenlehne des Stuhls und hielt sein Gesicht in den Händen. Durch seine Finger jedoch waren seine funkelnden Augen starr auf das Gesicht der Feindin gerichtet.

In die große Stille hinein verlas Godefroy d’Etigues die Anklage oder vielmehr deren entsetzliche drei Punkte. Er sprach ebenso hart und schroff wie zuvor, ohne nebensächliche Einzelheiten, ohne die Stimme zu heben, als läse er ein Protokoll.

Tausende von E-Books und Hörbücher

Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.

Sie haben über uns geschrieben: