49,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Jüdischer Verlag

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Deutsch

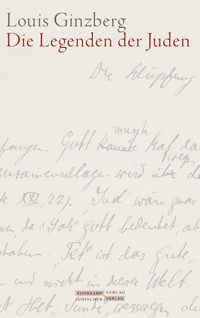

Die zwischen 1909 und 1938 in Amerika erschienenen Legends of the Jews sind die umfassendste Sammlung traditioneller jüdischer Erzählliteratur in moderner europäischer Sprache. Der große Talmudgelehrte und langjährige Leiter des Jewish Theological Seminary in New York, Louis Ginzberg, hat diese aus einer Vielzahl von jüdischen, aber auch außerjüdischen Quellen der nachbiblischen Zeit zusammengetragen.

Den Legends liegt ein deutschsprachiges Manuskript zugrunde. Die vorliegende Edition des deutschen Originalmanuskripts der Legenden hebt diesen Schatz ans Licht: die Originalfassung von Ginzbergs so bedeutender moderner Gesamtedition der traditionellen jüdischen Erzählliteratur.

Die vorliegende Edition erfolgt auf zweifache Weise: in Printform und in digitaler Form. Die Druckfassung präsentiert den Text des deutschen Manuskripts in Form einer Leseausgabe, die Ginzbergs Sprache und Eigenheit wahrt. Sie beinhaltet zudem einen umfangreichen Kommentarapparat. Die digitale Edition wird auf der Plattform der Bibliothek der ETH Zürich betrieben und soll einen Ausgangspunkt für Forschende bieten. Die Printausgabe und die digitale Edition ergänzen sich damit wechselseitig.Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 2301

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Titel

Louis Ginzberg

Die Legenden der Juden

Herausgegeben von Andreas Kilcher und Joanna Nowotny

Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.

Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.

Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.

eBook Jüdischer Verlag Berlin 2022

Der vorliegende Text folgt der Erstausgabe, 2022.

© Jüdischer Verlag GmbH, Berlin 2022Reprinted courtesy of The Jewish Theological Seminary of America

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Umschlaggestaltung: Rothfos & Gabler, Hamburg

Seite aus dem Manuskript Legenden der Juden. Nachlass Louis Ginzberg © Jewish Theological Seminary, New York

eISBN 978-3-633-77054-0

www.suhrkamp.de

Übersicht

Cover

Titel

Impressum

Inhalt

Informationen zum Buch

Inhalt

Cover

Titel

Impressum

Inhalt

Andreas Kilcher

:

Louis Ginzberg und

›

Die Legenden der Juden

‹

Form und Geschichte der jüdischen Erzählliteratur (Aggada)

Louis Ginzberg und die

Legenden der Juden

Joanna Nowotny

:

Editorisches Vorwort

Entstehungsgeschichte und Manuskriptgestalt

Die Edition

Die Kommentierung

Vorbemerkung zur Struktur der Edition

Abkürzungen im Fließtext und Kommentarapparat

Die Legenden der Juden

Vorwort

Die Schöpfung

Die ersten Dinge, die erschaffen wurden

Die Buchstaben des Alphabets vor dem Herrn der Schöpfung

Der erste Tag

Umfang und Größe der Erde

Der zweite Tag

Hölle

Der dritte Tag

Das Paradies

Der vierte Tag

Die Sonne

Der fünfte Tag

Kampf der Engel mit dem Leviathan

Die Vögel

Der sechste Tag

Das Reëm

Der Bergmensch

Der Salamander

Der Schamir

Die Katze

Die Maus

Der Rabe

Der Fuchs

Der Lobgesang der Geschöpfe

Adam

Der Mensch und die Welt

Die Engel und die Schöpfung des Menschen

Die Schöpfung Adams

Die Seele des Menschen

Adams körperliche wie geistige Beschaffenheit

Der Fall der Engel

Die Frau

Adam und Eva im Paradies

Der Sündenfall

Die himmlische Sabbatfeier

Die Buße Adams

Das Buch des Engels Raziel

Adams Krankheit

Adams Tod

Evas Tod

Adams Söhne

Kains Geburt

Der Brudermord

Die Bestrafung Kains

Der Aufenthalt Kains

Kains Nachkommen

Adams Nachkommen von Lilit

Seth und die Sethiten

Enosh

Der Fall der Engel

Enoch

Enochs Himmelfahrt vor seiner Entrückung

Noah

Methusalem

Die wunderbaren Zeichen bei der Geburt Noahs

Die Strafe der gefallenen Engel

Das Geschlecht der Sintflut

Die Sintflut

Noah verlässt die Arche

Die Ausbreitung der Nachkommen Noahs

Die Verderbnis der Menschen

Nimrod

Der Turmbau

Abraham

Die zehn Geschlechter

Abrahams Geburt

Abrahams erstes Auftreten

Abraham the Iconoclast

Abraham treibt Spott mit den Götzen

Abraham wird in den Kalkofen geworfen

Nimrods Traum

Terach

Abraham in Canaan

Abraham in Ägypten

Krieg der Könige

Bund zwischen den Tierstücken (

הבתרים

בין

ברית

)

Die Geburt Ismaels

Der Besuch der Engel

Die sündhaften Städte

Abrahams Fürbitte für die Sünder

Die Zerstörung der sündhaften Städte

Abraham in Gerar

Die Geburt Isaacs

Ismael

Bündnis mit Abimelech

Die Opferung Isaacs

(

עקדה

)

Tod und Begräbnis Sarahs

Die Verheiratung Isaacs

Abrahams letzte Jahre

Erzengel Michael kündigt Abraham seinen Tod an

Abraham, the Patron of the Herbronites

Jacob

Die Geburt Esaus und Jacobs

Die Jugendjahre Esaus und Jacobs

Isaac und seine Familie

Isaak segnet Jacob

Jacob verlässt das Elternhaus

Jacobs Zug nach Haran

Der an Wundern reiche Tag

Jacob im Haus Labans

Jacobs Heirat

Die Kinder Jacobs

Jacob flieht vor Laban

Jacobs Bündnis mit Laban

Jacob & Esau prepare to meet

Der Kampf mit dem Engel

Esau and Jacob meet

The outrage at Schechem

Addition

Die Kriege zwischen Jacob und den Ninivitern

Der Kampf der Amoriter

Isaac segnet Levi und Judah

Freud und Leid im Hause Jacobs

Esaus Kreuzzug gegen Jacob

Esaus Nachkommenschaft

Joseph

Der Lieblingssohn

Joseph zum Sklaven

verkauft

Joseph wird verkauft

Joseph changes his master thrice

Jakob erhält den blutgetränkten Rock

Judah und seine Söhne

Die Ehen der Söhne Jakobs

Joseph, der Sklave Potiphars

Joseph und Zuleika

Joseph im Kerker

Joseph vor Pharao

Joseph zum Herrscher eingesetzt

Die Brüder Josephs in Ägypten

Die Brüder reisen zum zweiten Mal nach Ägypten

Benjamin und sein Bruder Joseph

Joseph gibt sich den Brüdern zu erkennen

Jakob wandert nach Ägypten aus

Jakob segnet seine Kinder

Der Segen der zwölf Stämme

Jacobs Tod

Die Kämpfe der Söhne Esaus

Josephs Großmut

Additions to Joseph – Asenat

Asenath Becomes Joseph's Wife

Kind and Unkind Brothers

Treachery Punished

Tod und Beerdigung Josephs

Jacobs Familie

Die Namen der Söhne und Enkel Jacobs

Das Testament Reubens

Simons Ermahnungen gegen den Neid

Levis Bericht von seiner Himmelfahrt

Judahs Worte über Habsucht und Unzucht

The single Life of Issachar

Zebulons Ermahnungen zu Mitleid

Dan bekennt seine Gebrechen

Naphtalis Träume über die Trennung der Stämme

Gad bekennt seinen Hass gegen Joseph

Aschers letzte Worte

Benjamin ermahnt die Seinigen, Joseph sich als Muster zu nehmen

Job

Job and the Patriarchs

Jobs Reichtum und Wohltätigkeit

Satans Hass gegen Job

Jobs Leiden

Die vier Freunde Jobs

Moses in Ägypten

Der Anfang der ägyptischen Knechtschaft

Der schlaue Pharao

Der geplante Knabenmord

Die drei Berater

Der Knabenmord

Die Geburt Moses'

Moses aus dem Wasser gerettet

Die Kindheit Moses

Die Jugendjahre Moses'

Moses auf der Flucht

Moses, König Äthiopiens

Jethro

Moses marries Sipporah

Pharao badet im Blute jüdischer Kinder

Der gute Hirte

Der brennende Dornbusch

Die Himmelfahrt Moses'

Moses besucht Paradies und Hölle

Moses weigert sich

[Moses] reist nach Ägypten

[Moses] erscheint in Ägypten

Die zehn Plagen

Das Jahr des Leidens

Das erste Passahopfer

Die Erschlagung der Erstgeborenen

Die Befreiung Israels von der ägyptischen Knechtschaft

Der Auszug aus Ägypten

Moses [in the Wilderness]

The Long Route

Die Spaltung des Schilfmeeres

Der Durchzug durch das rote Meer

Die Vernichtung der Ägypter

Das Siegeslied

Die furchtbare Wüste

Die himmlische Speise

Miriam's Well

Amalek

Jethro

Die Einsetzung Ältester

Jethros Nachkommen

Am Berge Sinai

Der Wettstreit der Berge

Die zehn Gebote

Moses und die Engel streiten um die Torah

Moses erhält die Torah

Das goldene Kalb

Moses verwendet sich für das Volk

Die unerforschbaren Wege des Herrn

Die Volkszählung

Die Errichtung der Stiftshütte

Die priesterlichen Kleider

Die Vollendung der Stiftshütte

Die Aufstellung der Stiftshütte

Der Tag mit den zehn Kronen

Die gestörte Freude

Die Gaben der Stammesfürsten

Die Offenbarungen in der Stiftshütte

Der dritte Volkszensus

Die vier Paniere

The Blasphemer

Die undankbare Menge

Die Fleischtöpfe Ägyptens

Die Ernennung der siebzig Ältesten

Miriam bestraft

Die Kundschafter

Die Verleumder

Die tränenreiche Nacht

Die Undankbarkeit bestraft

Korahs Rebellion

Moses übertrifft alle Frommen

Joshua

Der Diener Moses'

Joshuas Vorbereitungen zum Kriege

Joshuas Eroberungen

Der Stillstand der Sonne

Joshuas Kampf mit den Armeniern

Verteilung des Landes durch Joshua und sein Tod

Richter

Kenaz

Othniel

Boas und Ruth

Deborah

Gideon und Jephtah

Simson und das Ende der Richterperiode

Samuel und Saul

Die Eltern Samuels

Samuels Geburt und Jugend

Eli und seine Söhne

Samuels Richtertätigkeit

Saul wird zum König

Sauls Freunde und Familie

David

Herkunft & Geburt

Jugend und seine Salbung zum König

David am Hofe von Saul

Davids Kampf mit Goliat

David auf der Flucht vor Saul

Davids Kriege als König und seine Eroberung Jerusalems

Ahitophel, Davids Ratgeber

Joab, der Feldherr Davids

Davids Frömmigkeit und sein Sündenfall

Absaloms Erhebung

Die Hungersnot und die Pest

Davids Tod, sein Aufenthalt im Paradies

Die Frauen und Kinder Davids

Davids Grab

Solomon

Regierungsantritt

Preis der Vaterliebe

Joabs Verteidigung

Solomons Hochzeit

Solomons Weisheit

Die Blutprobe

Die Schlange und der Mensch vor Solomons Richterstuhl

Die drei Brüder

Solomon Supplement

Die ausländischen Fürsten

Die Königin von Sheba

Der Wiedehopf in Sheba

Die Königin von Sheba legt Solomon Rätsel vor, die er alle beantwortet

Salomons Macht über die Dämonen

Salomon beschwört alle Dämonen zu erscheinen und am Tempelbau zu arbeiten

Solomon instructed by Ornias

Der Bau des Tempels

Der Thron Salomons

Das Hippodrom Salomos

Salomon und die Ameisen

Salomos Fall

König Salomon als Bettler

Salomos Umgebung

Die Sekretäre Salomons

Salomos Tochter heiratete einen armen Jüngling

Judah und Israel

Könige

Eliahu

[Elijah before his Translation]

Elias' Wirksamkeit

nach seiner Entrückung

Eliah, der Strenge und Strafende

Eliah als Lehrer und Freund der Gesetzlehrer

Elias' Lehren von der Theodizee

Eliah und der Engel des Todes

Eliah und die Kabbalah

Eliah in der messianischen Zeit

Elischa und Jona

[Elisha the Disciple of Elijah]

Jonah im Bauch des Fisches

Die Buße der Nineviten

Judah und Israel bis zur Zerstörung Samarias

[Joash]

Die Propheten zur Zeit des Uzziah

Jotam, Ahaz und das Exil der zehn Stämme

Hiskiya

Hiskijahs Krankheit und Genesung

Manasche

Jehojakin

Exil

Zedekijah

Jeremiah

Nebukadnezar

Die Belagerung Jerusalems

Die Zerstörung des Tempels

Die Klagen der Patriarchen über Israels Unglück

Jeremiah auf dem Weg nach Babylon

Der Gefangenentransport

Die Feindschaft der mit Israel verwandten Nationen

Die Söhne Moses' und der Fluss Sambation

Ebed Melek und Baruch

Jeremiah verbirgt die heiligen Geräte des Tempels

Baruch

Baruchs und Ezekiels Grabstätten

Daniel

Die durch Ezechiel zum Leben erwachten Toten

Nebucadnezar verwandelt in ein Tier

Hiram

Die falschen Propheten: Ahab und Zedekiah

Daniels Festigkeit im wahren Glauben

Rückkehr

[Belshazzar's Feast]

Daniel unter Cyrus und Darius

Daniels Grab

Zerubabel

Ezra

Die zehn Anordnungen

Die Männer der großen Versammlung

Esther

Das Fest für die Großen

Die Bedeutung von Shushan

Die Juden in Shushan

Die Festlichkeiten in Shushan

Vaschtis Fest

Folgen der Trunksucht

Vashtis Weigerung

Todesurteil Vashtis

Ahasverus' Dummheiten

Mordecais Herkunft

Esther

Esther am Hofe

Esthers Gesetzestreue

Das Geheimnis Esthers

Die Verschwörung gegen Ahasverus

Hamans Vorgeschichte

Haman und Mordecai

Haman, Mordecais Sklave

Das Loswerfen

Hamans

Hamans Denunziationen

Ahasverus' Zustimmung zu Hamans Vernichtungsplan

Hamans Erlass

Der himmlische Beschluss

Esthers Gebet

Esther vor Ahasverus

Die unruhige Nacht

Hamans Fall

Die Hinrichtung Hamans

Danksagung

Editorischer Apparat

Vorwort

Die Schöpfung

Adam

Adams Söhne

Noah

Abraham

Jacob

Joseph

Jacobs Familie

Job

Moses in Ägypten

Moses [in the Wilderness]

Joshua

Richter

Samuel und Saul

David

Solomon

Judah und Israel

Eliahu

Elischa und Jona

Judah und Israel bis zur Zerstörung Samarias

Exil

Rückkehr

Esther

Glossar

Bildnachweis

Fußnoten

Informationen zum Buch

Andreas Kilcher

Louis Ginzberg und Die Legenden der Juden

Die Legenden der Juden, herausgegeben von Louis Ginzberg, einem der größten jüdischen Gelehrten des 20. Jahrhunderts, können als die bedeutendste Sammlung jüdischer Erzählliteratur überhaupt gelten. In dieser umfassenden Anthologie, die in der amerikanischen Ausgabe unter dem Titel The Legends of the Jews zwischen 1909 und 1938 in sieben Bänden erschien, kulminiert die moderne Erschließung einer hauptsächlich auf die biblische Literatur zurückgehenden, über Jahrhunderte weitergegebenen und immer wieder erneuerten und erweiterten jüdischen Erzähltradition. Diese wird auch mit dem hebräischen Begriff der »Aggada« bezeichnet, der als »Erzählung« oder »Sage« übersetzt werden kann; Ginzberg wählte dafür den Titel »Legenden« / »Legends«.

Zu einem Klassiker wurden die Legends of the Jews dabei seit ihrem Erscheinen vor allem in der englischsprachigen Welt. Gedruckt wurden sie durch die »Jewish Publication Society« (JPS) in Philadelphia, den wichtigsten jüdischen Verlag Amerikas, während Ginzberg seit 1902 auf Einladung von Solomon Schechter als Professor für Talmud am Jewish Theological Seminary (JTS) in New York lehrte, wo er als einer der Protagonisten dieser weltweit wichtigsten jüdischen Hochschule seiner Zeit wirkte. Doch Ginzberg – der 1872 als Sohn des Kaufmanns Isaak Ginzberg und Nachfahre des Gaon von Wilna im russischen Kovno geboren wurde, ab 1894 in Straßburg studiert und 1898 in Heidelberg über Die Haggada bei den Kirchenvätern promoviert hatte, um dann noch in demselben Jahr in die USA zu emigrieren –, Ginzberg schrieb die »Legenden« in deutscher Sprache. Dieses deutsche Originalmanuskript lag bis anhin kaum beachtet in Ginzbergs Nachlass am Jewish Theological Seminary, während bis jüngst immer neue englische Ausgaben (zuletzt auch online) sowie Übersetzungen der Legends (u. a. ins Hebräische, Französische, Italienische, Niederländische) erschienen, die den anhaltenden kanonischen Status dieses monumentalen Werks unterstreichen. Es ist demgegenüber allerdings überfällig, dass mit dem vorliegenden Band nun auch das deutsche Originalmanuskript zur Veröffentlichung gelangt.

Zum Verständnis von Ginzbergs Arbeit sowie der vorliegenden Edition des deutschen Originalmanuskripts der Legenden der Juden sind einleitend zwei Fragenbereiche zu beantworten. Zu klären ist erstens der Begriff der jüdischen Erzählliteratur bzw. konkret derjenige der Aggada im Allgemeinen: Was wird in der jüdischen Tradition unter »Aggada« verstanden, wann und wie sind diese Erzähltexte entstanden und welche Schriften werden diesem Korpus zugerechnet, was zeichnet sie aus, welchen Stellenwert haben sie im größeren Kontext traditioneller jüdischer Literatur, und nicht zuletzt auch: Wie wurde dieses vormoderne Korpus jüdischer Erzählliteratur auch und gerade in der jüdischen Moderne neu erschlossen und gedeutet? Zu klären ist zweitens Ginzbergs Aggada-Projekt im Besonderen: Wie ist dieses jahrzehntelange Vorhaben in Ginzbergs intellektueller Biographie verortet, wie ist es entstanden und wer hat an dem Projekt, etwa bei der Übersetzung ins Englische, mitgearbeitet, sowie vor allem auch: Was zeichnet das deutsche Originalmanuskript der Legenden der Juden inhaltlich aus? Was sind seine leitenden Voraussetzungen und seine Neuerungen gegenüber älteren sowie analogen Editionen?

Form und Geschichte der jüdischen Erzählliteratur (Aggada)

Um zu verstehen, was in der jüdischen Tradition als »Literatur« im Allgemeinen und als »Aggada« im Besonderen gelten konnte, sind zwei Begriffspaare hinzuzuziehen: zum Ersten dasjenige von »schriftlicher Tora« und »mündlicher Tora«, zum Zweiten dasjenige von »Halacha« und »Aggada«.

Eine der grundlegenden Vorstellungen des rabbinischen Judentums ist diejenige der zwei Torot. Die literarische Überlieferung ist gemäß der jüdischen Tradition zwar zunächst von den biblischen Schriften her zu verstehen, namentlich der Tora, den fünf Büchern Mose, sowie von den weiteren Schriften des Tanach, der kanonisierten hebräischen Bibel, wie die »Propheten« (Nevi'im) und die »Schriften« (Ketuvim), zu denen unter anderem die Psalmen, Gleichnisse, das Hohelied, Kohelet, die Klagelieder, Daniel und die Chronik (Divre Hajamim) zählen. Gemäß einer traditionellen Deutung der Offenbarung der Bibel, die ihrerseits als Legende überliefert ist, wurde Moses die Tora am Berg Sinai aber nicht nur in schriftlicher Form übergeben, sondern zugleich auch in mündlicher Form, bzw. gemäß den hebräischen Begriffen nicht nur als »schriftliche Tora« (תורהשבכתב), sondern auch als »mündliche Tora« (תורהשבעלפה).[1] Diese Erzählung von der Übergabe der Tora findet sich auch in Ginzbergs Legenden, genauer in den Passagen zur mosaischen Offenbarung der Tora am Sinai. Dort heißt es, dass Moses auf dem Berg Sinai während vierzig Tagen die Tora studierte, bzw. genauer: »Das Studium Moses' während der vierzig Tage war so eingeteilt, dass Gott bei Tage mit ihm die schriftliche Lehre studierte und nachts die mündliche.« (S. 895) Als »mündliche Tora« gilt genauer die Auslegung und Überlieferung der Offenbarung Moses, die ursprünglich in mündlicher Form tradiert bzw. nicht aufgeschrieben werden sollte, wobei das Schreibverbot später kontrovers diskutiert wurde.[2] Mit der Entfaltung und Ausbreitung des rabbinischen Judentums durch die Gelehrtenschulen der Tannaiten (die Gesetzeslehrer der Mischna im 1. und 2. Jh.) und der Amoräer (die Deuter der mündlichen Tora im 3. bis 5. Jh.), in und über den Raum zwischen Babylon und Palästina hinaus, wurde die Vorstellung der Mündlichkeit teils als Postulat aufgestellt bzw. aufrechterhalten. Dennoch wurden die Überlieferungsbestände der sogenannten »mündlichen Tora« zunehmend auch verschriftlicht. Der Großteil der entsprechenden Texte ist in eben diesen Schulen und Akademien des rabbinischen Judentums entstanden und in umfangreichen Textkonvoluten wie Mischna, Tosefta, Talmud und Midrasch auch verschriftlicht überliefert. Die Rede von der Mündlichkeit der Tora kann dabei zunehmend auch als Vorstellung bzw. Postulat verstanden werden, insofern sie von der Schriftlichkeit der geoffenbarten Tora unterschieden werden soll. Während der Begriff der schriftlichen Tora gewissermaßen die Potentialität der Offenbarung meint, wird als mündliche Tora die immer neue Aktualisierung jener Potentialität des geoffenbarten Textes in immer neuen Auslegungen und Kommentaren in unterschiedlichen historischen Kontexten bezeichnet.

Diese beiden Erscheinungsformen der Tora und ihre Korrelation wurden auch metaphorisch umschrieben: als zwei »Feuer«. Demnach wurde die Tora mit »weißem Feuer« auf »schwarzem Feuer« geschrieben.[3] Das weiße Feuer der schriftlichen Tora meint die Tora als unerschöpfliche Möglichkeit, das schwarze Feuer dagegen die Artikulation, Lesbarmachung und Ausdeutung jenes amorphen Weiß in den schwarzen Formungen der Buchstaben. Dieses Bild nutzte beispielsweise der französische Kabbalist Isaak der Blinde (ca. 1160-1235) zur Behauptung der mündlichen Tora: »Und so kann die schriftliche Tora keine körperliche Form annehmen, es sei denn durch die Kraft der mündlichen Tora, d. h. sie kann ohne diese nicht wahrhaft verstanden werden.«[4] Tradition ist demnach keineswegs durch die schriftliche Tora vom Sinai alleine gestiftet, sondern auch und vor allem durch ihre fortwährende Auslegung und Kommentierung. Anders gesagt: Die absolute Sprache der Offenbarung, die mit unendlichem Sinn erfüllte Langue der schriftlichen Tora, wird erst in der Parole der gesprochenen Sprache der mündlichen Tora als Überlieferung verständlich.

Zur »mündlichen Tora« gehört letztlich das gesamte nachbiblische Schrifttum des Judentums seit der Spätantike, das sich mehr oder weniger direkt auf die Schriften der Bibel bezieht und diese – im Sinne der Tannaiten und der Amoräer – übersetzt, wiederholt, erneuert und ausdeutet. Namentlich handelt es sich dabei um folgende Textkorpora, die im Zentrum des rabbinischen Judentums stehen: Erstens die Mischna, d. h. die »Wiederholung« der Lehre in Form einer religionsgesetzlichen Sammlung sowie der Zusätze dazu (Baraitot), die in der Tosefta (»Ergänzung«) gesammelt wurden (redigiert in hebräischer Sprache im 3. Jh. in Galiläa durch die Generationen der Tannaiten, der Gesetzeslehrer der mischnaischen Zeit). Zweitens der Talmud, d. h. das »Studium«, die in der »Gemara« in aramäischer Sprache protokollierte fortgesetzte Kommentierung, Diskussion, Erweiterung und Vollendung in den rabbinischen Akademien in Palästina (5. Jh.) und in Babylonien (7. Jh.) durch die Amoräer, deren Diskussionen in der Gemara kodifiziert wurden. Dabei entstanden entsprechend den Schulen zwei Fassungen des Talmuds, der Jerusalemer bzw. Palästinensische und der Babylonische. Drittens die vielfältigen Formen des Midrasch, d. h. das exegetische »Suchen« bzw. Auslegen der Schriften des Tanach, das schon in den biblischen Schriften (etwa in der Chronik) seine Anfänge hat, jedoch im rabbinischen Judentum insbesondere in Palästina zu eigenen Textsammlungen (Midraschim) ausgebildet wurde, zu denen u. a. der Midrasch Rabba bzw. Midrasch Hagadol gehörte, der »große Midrasch« zu den biblischen Büchern. Viertens schließlich die in sich wiederum vielfältige Literatur der Kabbala als der esoterischen Auslegung der biblischen Schriften, zu der u. a. das Sefer ha-Sohar gehört, das »Buch des Glanzes« aus dem 13. Jh., das der Form nach ebenfalls ein Midrasch ist.

Die »mündliche Tora« umfasst damit ein ebenso großes wie heterogenes Korpus an klassischen Texten des nachbiblischen Judentums von der Spätantike bis in die Neuzeit. Dieses lässt sich durch das zweite Begriffspaar weiter differenzieren: dasjenige von Halacha (»Gesetz«, bzw. Plural Halachot) und Aggada (das »Gesagte«, die »Erzählung«, geschrieben auch Agada oder Haggada, bzw. Plural Aggadot). Letztere ist diejenige Form, der hier – auch mit Blick auf Ginzbergs Legenden – das Hauptinteresse gelten muss. Doch ist die Aggada nicht ohne die Halacha verständlich, das Erzählen nicht ohne das Gesetz. Beide sind auf vielfältige Weise miteinander verflochten, teils in ein und demselben Text wie insbesondere im Talmud verbunden, andererseits aber auch in getrennten Sammelwerken überliefert. Die Natur und das Verhältnis dieser beiden literarischen Kategorien wurden schon in den Texten des rabbinischen Judentums wie Talmud und Midrasch selbst vielfach thematisiert. Eine bündige Beschreibung bot im 18. Jh. der Kabbalist und Philosoph Moshe Chaim Luzzatto (1707-1746) in seiner Abhandlung über die Aggadot (Ma'amar al ha-aggadot). Dort gliedert er die mündliche Tora in eine rechtliche Komponente (חלקהמצוות), in der die Gebote (Mizwot) und die religionsgesetzlichen Bestimmungen (Halachot) erörtert werden, sowie in eine »geheime« Komponente (חלקהסודות), d. h. allegorische Deutungen und gleichnishafte Erzählungen, wie sie aggadische und kabbalistische Midraschim prägen.

Halacha meint wörtlich die »Wegrichtung« bzw. übertragen den Brauch, das Gangbare und die rechtliche Entscheidung, mit der zu »gehen« ist. Der Sache nach umfasst sie das Gesetzliche der nachbiblischen jüdischen Literatur, wie es in religiösen Kompendien wie vor allem der Mischna und der Tosefta, sodann von der Mischna ausgehend im Talmud versammelt wurde. Zudem gibt es auch unter den Midraschim solche, die halachischer Natur sind, darunter etwa die Auslegungen zum Buch Exodus (Mechilta de Rabbi Jischmael) sowie die Auslegungen zu den gesetzlichen Büchern der Bibel wie zu Leviticus (Sifra, d. h. »Buch«), Numeri (Sifre Bamidbar) oder Deuteronomium (Sifre Devarim). In diesen Texten erscheint die Halacha nicht theoretisch-normativ, sondern praktisch-deskriptiv. Die religionsgesetzlichen Bestimmungen werden hier mit Blick auf die Praxis verhandelt. Darin ist sie immer schon Anwendung von Recht und Moral. Das bedeutet auch, dass die Halacha weniger allgemeingültig, sondern auch raum- und zeitgebunden ist und in unterschiedlichen Schulen schon im frühmittelalterlichen Judentum jeweils unterschiedlich interpretiert wurde. Dennoch changiert die Halacha zwischen einem pragmatischen Rechtsbegriff auf der einen Seite, wonach das Recht in vielstimmigen Debatten ausgehandelt und im Grenzfall durch den Gebrauch bestimmt wird. Auf der anderen Seite stehen normative Aspekte, die im Talmud auch in der Formel »die Halacha geht mit Rabbi …« angedeutet ist, welche die Debatten allerdings auch wiederum in pragmatischer Hinsicht beendet.

Neben den religionsgesetzlichen Konvoluten wie Mischna, Talmud und den halachischen Midraschim entstand auch eine spezifisch halachische Literatur, in der die Gesetze in systematischer Form zusammengestellt wurden. Es handelt sich dabei um enzyklopädische Werke wie u. a. Maimonides' Mischne Tora (um 1180) oder Jakob ben Aschers Arba'a Turim (14. Jh.), die einen wesentlichen Anteil an der Kodifizierung der Halacha hatten. Was diese vor allem für die Gelehrtenwelt leisteten, tat Josef Karo im 16. Jh. in verdichteter Form für einen allgemeineren Gebrauch in seinem Werk Schulchan Aruch (»Der gedeckte Tisch«), das – auch in der Kurzfassung Kizzur Schulchan Aruch (1870, durch Salomon Ganzfried) – das einflussreichste religionsgesetzliche Kompendium wurde.[5] Das jüdische Religionsgesetz changiert damit gleichsam zwischen zwei Formen: auf der einen Seite den expansiven Formen der Kommentierung, Exemplifizierung, Narrativierung, Diskursivierung, auf der anderen Seite den kontraktiven Formen der Systematisierung und Kodifizierung.

Dies legt auch nahe, dass die Aggada in diesen konzentrierten Rechtswerken, die auf Kanonisierung und Systematisierung des Rechts abzielen, wenig Raum erhielt. Ihr Ort ist dagegen umso mehr dort, wo das Recht narrativiert, diskursiviert und exemplifiziert wurde, wie es insbesondere in Teilen des Talmuds der Fall ist. Was aber wird in diesem traditionellen Rahmen unter Aggada genauer verstanden? Das aramäische Wort selbst bedeutet »Erzählung«, abgeleitet von lehagid, »erzählen« oder »vortragen«, so wie der »Maggid« ein »Erzähler« von Geschichten ist (eine Ausprägung dieser Erzählerfigur findet sich noch in den Legenden des Chassidismus).[6] In der Sache wird unter Aggada üblicherweise – negativ formuliert – die nicht-gesetzliche Auslegung der Bibel verstanden. »Das ist ein Meister der Agada«, heißt es etwa im Jerusalemer Talmud, »der etwas weder verbietet noch erlaubt noch für unrein erklärt noch für rein erklärt«[7] . Positiv gewendet, umfasst die Aggada die allegorisch deutenden sowie die gleichnishaft-erzählerischen Formen der jüdischen Traditionsliteratur. Aggada ist in ihrer nicht-gesetzlichen Deutungsform frei, subjektiv, literarisch, dabei aber stets auch didaktisch und lebensbezogen angelegt: Sie soll auf dem Weg der ästhetischen Erziehung durch mündliche, erzählerisch-gleichnishafte Lehrformen erreichen, was die moralische Bildung in ihrer normativen Form nicht gleich vermag. Die Aggada ist insofern eine Form von Weisheitsliteratur, die auch in einzelnen biblischen Büchern wie etwa den Salomonischen Gleichnissen angelegt ist. Sie vermittelt nicht durch allgemeine Lehrsätze und Regeln wie die Halacha, sondern setzt das ganze Register literarischer Verfahren und Techniken ein, um religiöse Ideale mit Blick auf die praktische Lebensführung zu vermitteln. Durch die Techniken des exemplifizierenden Erzählens, des allegorischen Deutens und Vergleichens sowie gleichnishafter Übertragung erzielt sie auf angenehme und zugleich eindringliche Weise ethische und religiöse Bildung. Entsprechend heißt es in dem Midrasch Sifre Devarim zu Dtn 32,14: »›Das Feinmehl aus Weizen‹, das sind die Halachot, die der Kern der Tora sind. ›Das Blut der Trauben trankst du gegoren‹, das sind die Haggadot, die das Herz des Menschen wie Wein an sich ziehen.«[8] Ein weiterer bemerkenswerter Aspekt der Aggada ist ihre interkulturelle Offenheit: Sie ist nicht auf den biblischen Kontext allein begrenzt, sondern schließt auch außerjüdische Erzählbestände namentlich aus dem hellenischen oder indischen Orient ein, darunter etwa Fabeln und Weisheitssprüche.

Wie die Halacha wurde auch die Aggada in eigenen Werken gesammelt und überliefert. Während im Talmud Halacha und Aggada vermischt vorliegen, sind unter den Midraschim einige vorwiegend aggadisch-homiletischer Natur, insbesondere der genannte Midrasch Rabba (»großer Midrasch«), oder die Predigtsammlungen zu Schriftlesungen Pesikta de-Rav Kahana (»Abschnitt des Rav Kahana«) und Pesikta Rabbati. Im 19. Jahrhundert wurde dieser aggadischen Literatur, wie noch deutlicher wird, besondere Aufmerksamkeit geschenkt, insbesondere im Umfeld der Wissenschaft des Judentums seit Leopold Zunz, die die jüdische Tradition mit den Methoden moderner historischer und philologischer Forschung untersuchte. Wilhelm Bacher etwa, der Direktor des jüdisch-theologischen Seminars in Budapest, widmete ihr zwischen 1878 und 1899 drei umfangreiche Studien: Die Agada der babylonischen Amoräer (1878); Die Agada der Tannaiten (2 Bde. 1884/1890); Die Agada der palästinensischen Amoräer (3 Bde. 1892-1899). Andere Wissenschaftler wiederum machten einen beträchtlichen Teil der vormodernen aggadischen Literatur in deutscher Sprache zugänglich. Das tat u. a. auch der Hebraist August Wünsche. Zum einen übersetzte er in der von ihm geschaffenen Reihe Bibliotheca rabbinica: Eine Sammlung alter Midraschim zahlreiche der »allegorischen« und »aggadischen Auslegungen« ins Deutsche, angefangen mit dem Midrasch Bereschit Rabba. Das ist die Haggadische Auslegung der Genesis (1880). Eine weitere zweibändige Sammlung mit dem Titel Aus Israels Lehrhallen enthält Kleine Midraschim zur späteren legendarischen Literatur des Alten Testaments (1907). Zum anderen legte Wünsche eine deutsche Übersetzung der Aggada aus beiden Talmuden vor: Der Jerusalemische Talmud in seinen haggadischen Bestandtheilen (1880) und Der Babylonische Talmud in seinen haggadischen Bestandtheilen (3 Bde. 1886-1889).

Derartige Auszüge des aggadischen Bestandes aus dem Talmud existieren allerdings schon seit dem Sammelwerk Ein Yaakov (עיןיעקב, Erstdruck 1516) von Jakob ben Salomo Chabib sowie dessen Sohn Rabbi Levi ben Chabib, eine Kompilation von Geschichten, Gleichnissen und Deutungen biblischer Texte aus dem babylonischen Talmud, die wiederholt aufgelegt und kanonisch wurde. 1916 edierte Shmuel Tzvi Glick unter dem Titel En Jacob. Agada of the Babylonian Talmud eine hebräisch-englische Ausgabe in 5 Bänden. Eine deutsche Übersetzung des Ein Yaakov existiert zwar nicht, doch entstanden im deutschsprachigen Raum vor allem im 19. Jh. seit Julius Hambergers Geist der Hagada. Sammlung hagadischer Aussprüche aus den Talmuden und Midraschim (1857) bis hin zu Wünsches umfassenden Übersetzungen dieses talmudischen Materials mehrere einschlägige anthologische Sammelwerke, die eine zentrale Rolle auch bei der Begründung des modernen Begriffs der »jüdischen Literatur« um 1900 spielten.[9]

Das Beispiel des Talmuds ist mit Blick auf die Aggada nicht nur deshalb besonders interessant, weil hier das Erzählerische und das Gesetzliche eine unzertrennbare Einheit bilden. Als ein deskriptives Gesetzeswerk versammelt der Talmud Dispute über Rechtsfälle und deren Auslegung (durch die Amoräer), und er tut dies, indem er diese Fälle auch in historische und biographische Erzählungen einkleidet, in Wunder- und Fabelgeschichten, in Gleichnisse, Traktate, Gebete und Predigten. In dieser spezifisch literarischen Konstitution des Talmuds ist die halachische Abstraktion von der Aggada ebenso wie die aggadische Abstraktion von der Halacha künstlich. Für den Talmud gilt analog, was Kant für das Verhältnis von Begriff und Anschauung festhielt: Gesetz ohne Literatur ist »leer«, Literatur ohne Gesetz ist »blind«.[10] Das Beispiel des Talmuds ist aber auch deshalb hervorzuheben, weil dort just dieses Verhältnis auch ausdrücklich thematisiert wird, und zwar wiederum in gleichnishafter Form. So heißt es etwa im Traktat Baba Kama (»Erste Pforte«):

R. Ami und R. Asi saßen vor R. Jichaq dem Schmied; einer bat ihn, Halacha vorzutragen, und einer bat ihn, Aggada vorzutragen. Wollte er eine Aggada beginnen, so ließ es der eine nicht, wollte er eine Halacha beginnen, so ließ es der andere nicht. Da sprach er zu ihnen: Ich will euch ein Gleichnis sagen. Dies ist zu vergleichen mit einem Manne, der zwei Frauen hat, eine junge und eine alte; die junge rupft ihm die weißen Haare aus und die alte rupft ihm die schwarzen Haare aus, sodass er endlich kahl an der einen Seite und kahl an der anderen Seite ist.[11]

Dieses talmudische Gleichnis deutet das Verhältnis von Gesetz und Literatur in der jüdischen Religion als ein komplementäres: Halacha und Aggada gehören notwendig und mit gleichem Recht zur religiösen Tradition und gelten nebeneinander. Die Textur dieser Tradition ist nicht entweder weiß oder schwarz (Recht oder Literatur), sondern beides in einem: weiß-schwarz ineinander verflochten. »Kahl an der einen Seite und kahl an der anderen Seite« wird die religiöse Tradition dagegen dann, wenn Aggada und Halacha voneinander getrennt werden. Damit fällt die Kritik letztlich auf die beiden Rabbiner zurück, die die Sphären der Tradition separieren wollen. Wer nur das eine, Recht oder Erzählung, präferiert, verunstaltet den Körper dieser verflochtenen Tradition. Das Gleichnis behauptet dagegen die unhintergehbare organische Durchdringung beider Schreibweisen.

Es ist dennoch auch bezeichnend, dass diese Dialektik von Literatur und Recht just in der Form von Gleichnissen und folglich in einer aggadischen Form behauptet wird. Das bedeutet aber auch, dass die Verhältnisbestimmung dieser beider Kategorien vermittels eines Gleichnisses keinen normativen Stellenwert haben kann, vielmehr hat sie einen allerdings weiterreichenden anschaulichen und praktischen Charakter: Die erzählende und gleichnishafte Literatur, und nicht das abstrakte Gesetz vermag die Maxime der Handlung zu leiten. Das bestätigt ein weiteres Gleichnis aus dem talmudischen Traktat Sota, das kostbare Edelsteine gegen billiges »Nähzeug« hält. Demnach sind die Diamanten der Halacha nicht die geeignete Währung für die alltägliche Lebenspraxis:

Einst kamen R. Abahu und R. Hija bar Abba in eine Ortschaft, wo R. Abahu Aggada und R. Hija bar Abba Halacha vortrugen, und alle Welt ließ R. Hija bar Abba unbeachtet und ging zu R. Abahu, worüber jener sich grämte. Da sprach er zu ihm: Ich will dir ein Gleichnis sagen, womit dies zu vergleichen ist; wenn von zwei Menschen einer Edelsteine und einer allerlei Nähgeräte verkauft, so hat doch wohl derjenige Zulauf, der allerlei Nähgeräte verkauft.[12]

Das Gleichnis hat auch eine weitreichende didaktische und soziale Komponente: Die Halacha erscheint als Angelegenheit der Schriftgelehrten. Um sie aber dem Volk verständlich zu machen, muss sie in die Sprache der Literatur übersetzt werden. Wie die Edelsteine unerschwinglich sind, bleibt die Halacha unverständlich. Und wie die einfachen »Nähgeräte« bezahlbares Alltagswerkzeug, so wird nur die Aggada dem Volk verständlich. Das ist der didaktische und ästhetische Vorzug der Aggada gegenüber der Halacha, möge jene noch so wertvoll sein. Die Aggada ist demnach kreativ, dafür aber weniger normativ. Sie ist das variable und innovative Element der Tradition, die Halacha dagegen ist eher statisch und konservativ. Und noch eine soziale Komponente unterscheidet die beiden: Die Halacha ist dem Rechtsdiskurs der Schriftgelehrten überantwortet, die Aggada dem »Volk«. Das Verständnis der Aggada als dem Volk zugehörig hielt sich bis in die jüngste Forschung – auch zu Louis Ginzberg: Sie ließ sich insgesamt, vergleichbar mit Grimms Märchen für die deutsche Literatur, als »alte jüdische Volksliteratur« verstehen.[13]

In diesen talmudischen Gleichnissen werden Halacha und Aggada also zwar als integrale Einheit zusammengedacht, zugleich wird aber auch deutlich, dass das Erzählen gegenüber dem Gesetz Vorzüge hat, die auch im Praktischen liegen. Diese Bevorzugung der Aggada wird sodann in der jüdischen Moderne noch stärker akzentuiert. Die zahlreichen Sammelwerke, Übersetzungen, Analysen und Darstellungen der Aggada, die seit Leopold Zunz' epochemachender Arbeit Die gottesdienstlichen Vorträge der Juden (1832) vor allem im Umfeld der Wissenschaft des Judentums entstanden, unterscheiden sich in zweifacher Hinsicht von den vormodernen. Zum einen sind diese zunehmend in europäischen Sprachen verfasst, insbesondere in deutscher. Zum Zweiten wird die Präferenz der Aggada gegenüber der Halacha vor dem Hintergrund der Reform der jüdischen Religion im Anschluss an die (jüdische) Aufklärung neu begründet: Die Aggada emanzipierte sich zunehmend von der didaktischen Illustration des Gesetzes, indem sie zum modernefähigen, d. h. auch universalen Paradigma von Wissenschaft und Poesie überhaupt erhoben wurde. Aus dem partikularen religionsgesetzlichen rabbinischen Kanon von Talmud und Midrasch, das den Einzelnen an übergeordnete Normen bindet, wurde im 19. Jahrhundert universale Literatur, die die gedankliche und schriftstellerische Freiheit des Einzelnen weckt und fördert. Ganz im Sinne der (jüdischen) Aufklärung entfaltet die erneuerte Aggada das freie, kosmopolitische, weltliterarische Potential der jüdischen Literatur.[14] Schon Zunz' Formulierung aus dem Jahr 1832, um ein bald vielzitiertes Beispiel zu geben, lässt dies deutlich erkennen: Dem Gebiet der »Hagada«, so Zunz' Schreibweise,

fällt somit alles anheim, was nicht Erforschung des geschriebenen oder Accomodation des überlieferten Gesetzes ist; sie ist das Product der freien Einsicht des Einzelnen, während die Halacha der strengen Autorität der Behörde, der Schulen und Gesetzeslehrer emanirt: was die Halacha entwickelt ist ein bleibendes, im practischen Leben der Juden sichtbar werdend; aber die Hagada will mehr die Anerkennung eines Gedankens als der zu seiner Kundgebung gewählten Form, und oft ist eine augenblickliche, nicht dauernde Wirksamkeit, ihr Zweck. Die Halacha musste von bevollmächtigten Autoritäten ausgehen, und der eigenen Thätigkeit war es nur verstattet, das richtige zu ermitteln; aber die hagadische Auslegung ziemte auch der unterrichteten Privatperson, und auf dem Wege dieser Auslegung wurden neue Ideen an die Worte der älteren Schriften angeknüpft. Die Halacha musste von dem, der sie verkündiget, gehört worden seyn; für die Hagada genügt es, um Hagada zu seyn, dass sie eben nur gesagt wird.[15]

Die damit einhergehende Verschiebung hin zu den freien und poetischen Formen der Literatur lässt sich beispielhaft an Heinrich Heines Gedicht über den jüdischen Schriftgelehrten und Dichter Jehuda Halevy (1851) erkennen, das die Hinwendung zur Aggada thematisiert und zugleich dichterisch vor Augen führt. Für Heine, der 1822-1824 mit Leopold Zunz und dem Berliner »Verein für Cultur und Wissenschaft der Juden« eng verbunden war, ist der mittelalterliche Dichterphilosoph deshalb beispielhaft, weil er Recht und Literatur – wie der promovierte Jurist und Dichter Heine selber – in seiner Person verbindet. Heines lyrische Hommage auf den Dichter-Gelehrten Jehuda Halevi erfolgt nicht nur entlang der beiden Kategorien von Halacha und Aggada, von Recht und Poesie. Zwar erwähnt Heine auch die Halacha, »diese große / Fechterschule, wo die besten / Dialektischen Athleten / Babylons und Pumpedithas / Ihre Kämpferspiele trieben«.[16] Doch seine Präferenz gilt der »Hagada«, wie Heine in Übereinstimmung mit Zunz schreibt, die »Will ich einen Garten nennen. / Einen Garten, hochphantastisch«. Nicht so sehr um das Recht geht es ihm, sondern primär um die Begründung der modernen jüdischen Literatur (wie seiner eigenen) aus der Aggada. Denn was Heine in den folgenden Strophen leistet, ist eine dichterische Beschreibung der Poesie in ostentativ bilderreicher und bewusst orientalisierender Sprache, einer Sprache voller Metaphern, Ornamente und Arabesken, die neben der Aggada auch diejenige von Jehuda Halevis Diwan zitiert und die er allegorisch mit den »hängenden Gärten von Semiramis« vergleicht, dem »Achten Wunderwerk der Welt«:

[…] sie pflanzte

Einen Garten in der Luft –

Hoch auf kolossalen Säulen

Prangten Palmen und Zypressen

Goldorangen, Blumenbeete,

Marmorbilder, auch Springbrunnen,

Alles klug und fest verbunden

Durch unzähl'ge Hängebrücken,

Die wie Schlingepflanzen aussahn

Und worauf sich Vögel wiegten –

[…]

Die Hagada ist ein Garten

Solcher Luftkindgrillenart,

Und der junge Talmudschüler,

Wenn sein Herze war bestäubet

Und betäubet vom Gezänke

Der Halacha […]

Floh alsdann, sich zu erfrischen

In die blühende Hagada,

Wo die schönen alten Sagen,

Engelmärchen und Legenden,

Stille Märtyrerhistorien,

Festgesänge, Weisheitsprüche,

Auch Hyperbeln, gar possierlich,

Alles aber glaubenskräftig,

Glaubensglühend – Oh, das glänzte

Quoll und sproß so überschwenglich –

Und des Knaben edles Herze

Ward ergriffen von der wilden,

Abenteuerlichen Süße,

Von der wundersamen Schmerzlust

Und den fabelhaften Schauern

Jener seligen Geheimwelt,

Jener großen Offenbarung,

Die wir nennen Poesie.

Nicht zuletzt in dieser bilderreichen Beschreibung wird offensichtlich, dass Heine der Aggada den Vorzug vor der Halacha gibt, dem »Mondlicht der Phantasie« vor dem »grellen Tageslicht des Verstandes«. Heines Moderne ist das literarische Zeitalter der Aggada. Mit ihr wird ein vormodernes religiöses Paradigma von Literatur zum Begründungsmuster einer modernen jüdischen Literatur mit universalem Charakter.

Heines Erhebung der Aggada zum Modell einer säkularen, kosmopolitischen Literatur entsprach ganz dem neuen Begriff der »jüdischen Literatur«, wie er im Kontext der Wissenschaft des Judentums, begründet durch Leopold Zunz und Moritz Steinschneider, entwickelt wurde. »Jüdische Literatur« wurde zur Weltliteratur: Sie ist vielsprachig, transkulturell, universell. Dies brachte auch der Frankfurter Reformrabbiner Leopold Stein im Vorwort zu seiner kleinen Anthologie »talmudischer Parabeln, Gleichnisse und Erzählungen« unter dem Titel Morgenländische Bilder in Abendländischem Rahmen (1885) auf den Punkt, um noch ein letztes Beispiel zu geben:

Trocken ist das Feld der Gesetzgebung; sie bringt uns nur selten eine Blüthe, woran das Gemüth sich erfreue. Die Poesie flieht vor dem strengen Blick des talmudischen Gesetzgebers, wenn er mit ernstgefalteter Stirne sich anschickt, aus den Worten und Buchstaben der mosaischen Vorschriften Satzung um Satzung mit Scharfsinn und Witz zu deuten. Anders die Agada. Ihre herrlichen Sittensprüche, ihre anmuthigen Parabeln, Gleichnisse und fesselnden Erzählungen ziehen sich durch den ganzen Talmud, unterbrechen die Halacha in angenehmer Abwechslung und setzen sich in den späteren Sammlungen (Midraschim) in reichster Fülle fort. Dieselben sind durchweht vom Hauche ächter Poesie, voll erhabener Weisheit, gemüthsveredelnder Ethik […].[17]

Vielbändige neo-aggadische Sammelwerke im Umfeld der Wissenschaft des Judentums setzten diese Maxime um und machten die alte Aggada zum Modell moderner jüdischer Literatur und Wissenschaft. Meir Letteris' Sagen aus dem Oriente (1847), Wolf Pascheles' Sippurim (5 Bände, 1847-1864) und Michael Sachs' Stimmen von Jordan und Euphrat (1853) sind nur einige weitere Beispiele dieser Entwicklung.[18]

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurde diese neo-aggadische Form aus dem deutsch-jüdischen Kontext der Wissenschaft des Judentums auch im kulturzionistischen Umfeld aufgegriffen und dabei noch emphatischer als jüdische literarische Volkstradition (um)gedeutet. Das ist der Fall etwa im Sefer Ha-Aggadah (»Buch der Aggada«, Odessa 1908-1911), eine sechsteilige Kompilation von Legenden aus der gesamten rabbinischen Literatur durch den neuhebräischen Dichter Chaim Nachman Bialik und den Publizisten und Verleger Yehoshua Hana Rawnitzki. Die Renaissance der hebräischen Sprache und Literatur, um die es Bialik hauptsächlich ging, wurde mit der Aggada zugleich auf die Basis einer alten jüdischen Volksliteratur gestellt, verbunden mit dem Ziel der Schaffung eines »neuen Talmud« aus den verstreuten, von ihm »eingesammelten« Resten der alten Aggada.[19] Kurz darauf arbeitete Micha Josef Berdyczewski alias Micha Josef Bin Gorion, der 1890 aus Russland nach Breslau und 1892 nach Berlin kam, an einschlägigen deutschsprachigen Sammelwerken, an denen nicht erst nach dessen Tod 1921 auch seine Frau und sein Sohn mitarbeiteten: Sagen der Juden (5 Bände, 1913-1927) sowie Der Born Judas. Legenden, Märchen und Erzählungen (6 Bände, 1916-1923). In der Einleitung macht der unkonventionelle und umstrittene Zionist deutlich, dass es ihm dabei weniger um Kontinuität als um Erneuerung geht, die sich dennoch aus dem auch in seinen Augen in der Aggada repräsentierten Kollektiv des »Volks« ergibt: »Es sollen hier nicht bloß literarische Dokumente gegeben werden, sondern Volksgeschichten, die sich von Geschlecht zu Geschlecht fortgepflanzt haben, in allen Fährnissen des Lebens erzählt wurden und zur Erhaltung des Volkstums in gleichem Maße beigetragen haben wie Lehre und Gesetz, Synagoge und Kultus.«[20] Das von der Aggada beschriebene »Leben« reicht gemäß Bin Gorion, in Anlehnung an Nietzsches vitalistische Kritik der Moral, an eine vorgesetzliche, vorsinaitische mythische und archaische Schicht heran, die durch die biblische Moral »verdrängt« wurde und in der Aggada sich wieder behauptete: eine alte jüdische »Volksreligion«.[21] Auch und vor allem diesem »Urheidnischen« inmitten des Judentums sprach er das Wort, so im ersten Band der Sagen der Juden mit dem Titel Von der Urzeit:

[…] manches Urheidnische, das vom biblischen Kanon verdrängt war, fand in nachbiblischer Zeit wieder Eingang. Neben der strengen Grenze zwischen Gut und Böse, zwischen Tunlich und Untunlich, die vom Gesetz auf das Genaueste bestimmt ist, sucht die Seele die alten Heimlichkeiten auf. Neben dem einzigen Gott, der die Welt regiert und der dem Menschen befohlen hat, ihm allein zu dienen, wird wieder die ganze Schar von Dämonen, Engeln und Geistern hervorgezaubert; auch leibliche Vermittler zwischen Jahve und Israel finden sich ein.[22]

Louis Ginzberg und dieLegenden der Juden

Ginzbergs Legenden der Juden kann in mehrfacher Hinsicht als Kulminationspunkt dieser modernen Wiederentdeckung der Aggada gelten. Nicht nur seine außerordentlich großen Kenntnisse in der traditionellen jüdischen Literatur folgen dem Typus moderner Schriftgelehrsamkeit der Wissenschaft des Judentums. Auch das besondere Interesse an der Aggada bewegt sich in dieser Fluchtlinie von Leopold Zunz bis Wilhelm Bacher. Zugleich beschritt Ginzberg aber auch eigene und neue Wege. Das wird schon an der quantitativen Dimension der Legends of the Jews deutlich: Sie erschienen in einen Zeitraum von 30 Jahren zwischen 1909 und 1938 in vier Textbänden, zwei Anmerkungsbänden und einem Registerband. Wie entstand dieses Lebensprojekt, das sich bis heute vor allem mit dem Namen Ginzbergs verbindet, und was zeichnet es aus?

Louis Ginzberg, der aus dem litauischen, damals zu Russland gehörenden Kovno stammte, wurde zugleich traditionell jüdisch wie auch europäisch gebildet.[23] Mit Litauisch als Muttersprache besuchte er die litauischen Jeschiwot in Telz (die berühmte Telscher Jeschiwa) sowie in Slobodka, zugleich aber auch das Gymnasium in Frankfurt am Main. Zum Studium der Orientalistik ging er 1894 nach Straßburg sowie nach Berlin und Heidelberg. Sein wichtigster Lehrer war der Orientalist Theodor Nöldeke, der seit 1872 in Straßburg wirkte; der Philosoph Kuno Fischer war sein Doktorvater in Heidelberg. Von der Universität Heidelberg wurde er 1898 mit der Arbeit Die Haggada bei den Kirchenvätern promoviert, wobei das Thema wohl von Nöldeke angeregt war.[24] Die Aggada wurde also schon mit der Dissertation zu Ginzbergs privilegiertem Forschungsgegenstand, allerdings in einer sehr spezifischen und innovativen Weise. In dem 1899 in Amsterdam publizierten, als Dissertation eingereichten ersten Teil eines schon damals größer angelegten Projektes zur Aggada machte der junge Ginzberg deutlich, wie er sich von seinen Vorgängern der Wissenschaft des Judentums abzugrenzen gedachte. Während diese systematisch verfuhren, wollte Ginzberg historisch vorgehen: Sein Interesse galt den Quellen, der Entstehung und der Geschichte der Aggada:

Die wissenschaftliche Erforschung der Haggada gehört zu den jüngsten Produkten der modernen Wissenschaft; sie ist nicht älter als die ›gottesdienstlichen Vorträge‹ Zunz' […]. Zunz und seine Nachfolger berücksichtigen […] bei ihren Untersuchungen über die Haggada nur die rabbinische Literatur, Targumim, Talmudim und Midraschim, die wohl für eine Classification und Systematisierung der Haggadasammlungen reichliches Material liefern, aber nichts Sicheres für die Geschichte der Haggada bieten, gemäss ihrem Charakter als Sammelwerke, in denen die Erzeugnisse vieler Jahrhunderte niedergelegt sind.[25]

Dem folgt eine zweite Akzentverschiebung: Während die Wissenschaft des Judentums die Aggada ausschließlich aus den rabbinischen Quellen wie Talmud und Midrasch verstand, öffnete Ginzbergs Historisierung den Blick für eine Vielzahl von außerrabbinischen, aber auch außerjüdischen Quellen der Aggada: Eine »Geschichte der Haggada« umfasse notwendig auch den »ausser-rabbinischen Haggadastoff, also die Haggada in der jüdisch-hellenischen Litteratur, in den Apokryphen und last not least, die Haggada bei den Kirchenvätern […]«.[26] Genau das ist der Gegenstand, dem sich Ginzberg als seinem ersten Forschungsvorhaben um 1900 zugewandt hatte: die Aggada in der patristischen Literatur. Der 1899 publizierte erste Teil dieses Projektes unter dem Titel Die Haggada bei den Kirchenvätern. Erster Teil. Die Haggada in den pseudo-hieronymianischen ›Questiones‹ behandelt die Aggada zu den historischen Büchern der Bibel wie Richter und Chronik. Noch im Jahr darauf ließ Ginzberg unter dem Titel Die Haggada bei den Kirchenvätern und in der apokryphischen Litteratur (1900) einen weiteren Teil des Projektes folgen, der nunmehr den ersten Büchern Moses galt. Doch das um 1900 entwickelte Projekt blieb vorerst ein Torso. Erst dreißig Jahre später, ab 1927 und bemerkenswerterweise nach wie vor in deutscher Sprache, legte er weitere Teile seines Großprojektes zur Haggada bei den Kirchenvätern vor: 1928 erschien der Teil zu Exodus, 1929 zu Numeri und Deuteronomium, 1933 zu Kohelet, und 1935 schließlich als »Teil 6« derjenige zu Jesaja.[27]

Blenden wir aber nochmals zu Ginzbergs Anfängen zurück: Mit seiner Heidelberger Promotion zielte er auf eine universitäre Laufbahn, die ihm als Jude in Deutschland jedoch verwehrt war. Daher orientierte er sich in die USA mit ihren jüngeren jüdischen Hochschulen wie dem 1875 gegründeten Hebrew Union College in Cincinnati, Ohio, sowie dem 1886 (nach dem Vorbild des Breslauer jüdisch-theologischen Seminars) gegründeten Jewish Theological Seminary of America in New York. Noch im Jahr 1899 emigrierte Ginzberg auf Einladung von Isaac Mayer Wise als Lehrer für biblische Exegese ans Hebrew Union College, wobei er aber diese Stelle nie wirklich antrat. Stattdessen arbeitete er von 1900 bis 1902 an der entstehenden 12-bändigen Jewish Encyclopedia (1901-1906), die eine ursprünglich in deutscher Sprache geplante Kulmination der Wissenschaft des Judentums werden sollte. Ginzberg wirkte als Referent für rabbinische Literatur im Editorial Board und schrieb über 400 Artikel, darunter auch manche zur Kabbala. Im Jahr 1902 wurde er von Solomon Schechter als Professor für Talmud an das JTS berufen, wo er bis zu seinem Tod 1953 als einer der profiliertesten Gelehrten sowie als moderater Vertreter des konservativen Judentums Amerikas forschen und lehren sollte, zugleich mit weltweiter Ausstrahlung wie u. a. an die junge hebräische Universität in Jerusalem seit den späteren 1920er Jahren.

Noch vor seinem Anfang beim JTS schlug er der »Jewish Publication Society« (JPS) mit Sitz in Philadelphia, dem wichtigsten auf jüdische Literatur spezialisierten Verlag Amerikas, zugleich eine Gesellschaft mit rund 10 000 Mitgliedern, das Projekt der Sammlung der Legenden der Juden vor. Zu der Zeit, zwischen 1893 und 1916, war Henrietta Szold als Sekretärin – als einzige Frau – in der Verlagsleitung tätig. Seit 1902 studierte sie – wiederum als einzige Frau und dies unter der Auflage, auf das Rabbinat zu verzichten – am JTS. Dabei besuchte sie auch Veranstaltungen u. a. von Ginzberg, während sie ebenfalls an der Encyclopedia Judaica mitarbeitete. Schon 1897 schloss sie sich der zionistischen Bewegung an (der übrigens auch Ginzberg sehr offen gegenüberstand; 1905 nahm er als amerikanischer Delegierter am 7. Zionistenkongress in Basel teil); ab den 1920er Jahren lebte Szold mehrheitlich in Palästina. Vor allem aber spielte sie eine herausragende Rolle bei der Entstehung der Legends, wobei sie mit dem 13 Jahre jüngeren Ginzberg eine letztlich einseitige Liebe verband. In der Rolle als Sekretärin des »Publication Committees«[28] und im Namen des Kuratoriums teilte sie ihm am 6. November 1901 die Bedingungen des Verlags für das von Ginzberg vorgeschlagene Projekt der Legends mit, das anfänglich auf einen deutlich kleineren Umfang und auf zeitnahes Erscheinen angelegt war. Klar war aber schon damals, dass Ginzberg die Legends in deutscher Sprache schreiben sollte und ergo das Manuskript zu übersetzen war:

The understanding is that you will write, in German, a book on the lines laid down in your proposition, to contain approximately one hundred thousand words, and to be available for the use of the Society in the year 1903, all rights in the book to be ceded to the Jewish Publication Society of America fora honorarium of $ 1000.[29]

In der Folge arbeitete Szold wesentlich an Ginzbergs Legends-Projekt mit: Sie war es, die das deutsche Manuskript in großen Teilen ins Englische übersetzte und dabei zugleich den an manchen Stellen ungeschliffenen deutschen Entwurf im Zuge der Übersetzung sprachlich gründlich redigierte und formte. Die Gestalt, in der Ginzbergs Legends in der angloamerikanischen jüdischen Welt ab 1909 kanonisch und zu einem der meistverkauften Bücher der JPS wurden, ist diejenige, die ihnen zunächst vor allem Szold verliehen hatte: Der erste und der zweite Band lagen 1909 vor und erschienen 1909 und 1910 mit der Angabe »translated from the German manuscript by Henrietta Szold«. Auch wegen der schwierigen persönlichen Beziehung zu Ginzberg führte sie diese Arbeit allerdings nicht zu Ende, sondern ließ sich 1909 für ein halbes Jahr von der JPS beurlauben.[30] Für den dritten Band der Legends (1911) zeichnete als Übersetzer an ihrer Stelle der spätere Anthropologe Paul Radin, während auf der Titelei des vierten Bandes (1913) kein Übersetzer namentlich genannt ist. Deutlich wird damit auch, dass die Arbeit am Haupttext der Legends vergleichsweise zügig abgeschlossen werden konnte. Was sich dagegen in die Länge zog, war die Erarbeitung und vor allem die Übersetzung der umfangreichen Anmerkungsbände, in denen Ginzbergs ganze Schriftgelehrsamkeit weniger für ein allgemeines Lesepublikum, umso mehr aber für die Fachwelt enthalten ist, die »scholars«, an die er sich im Vorwort zum 1925 erschienenen Band 5 ausdrücklich wandte; der nachfolgende zweite Anmerkungsband (Band 6) erschien 1928. Der abschließende, von Anfang an eingeplante Index-Band schließlich wurde nicht durch Ginzberg, sondern durch den Rabbiner und Forscher des rabbinischen Judentums am JTS Boaz Cohen erstellt und erforderte weitere zehn Jahre; er erschien 1938.

Sosehr die Legends in der englischen Ausgabe in der Ausformulierung auch ein Gemeinschaftswerk wurden, ist dennoch klar, dass die Konzeption ganz diejenige Ginzbergs war. Im Vorwort zum ersten Band legte er die Voraussetzungen und Ideen offen, die seiner Sammlung zugrunde liegen und ihr zu ihrer so herausragenden Bedeutung verhalfen. Dabei schloss er unmittelbar an die Überlegungen seiner Dissertation an. Auch und gerade im Projekt der Legends geht es Ginzberg darum, die Aggada nicht kanonisch, sondern historisch zu betrachten, d. h. sie nicht auf die klassischen Bestände des rabbinischen Judentums wie Talmud und Midrasch zu limitieren, so zentral diese für sein Vorhaben selbstverständlich waren. Vielmehr berücksichtigte Ginzberg, dass die Aggada auf Quellen beruht, die nicht nur durch die biblischen Schriften eingegrenzt, sondern durch zusätzliche Bestände jüdischer Erzählliteratur zu erweitern sind, die auf anderen Wegen – teils fragmentarisch oder nur in Zitaten – überliefert wurden. Diese historische Dezentrierung von Talmud und Midrasch brachte Ginzberg auch damit zum Ausdruck, dass er bewusst nicht von rabbinischen, sondern von jüdischen Legenden sprach: »In meinen Legends of the Jews habe ich zum ersten Male den Versuch gemacht, den gesamten jüdischen Sagenkreis, soweit er biblische Personen oder Begebenheiten berührt, mit möglichster Treue und Vollständigkeit nach den Originalquellen zur Darstellung zu bringen. Ich gebrauche den Ausdruck ›jüdisch‹ anstatt rabbinisch, denn die Quellen, aus denen ich schöpfte, sind nicht auf die rabbinische Literatur beschränkt.« (S. 76) Talmud und Midrasch sind zwar auch für Ginzberg zentral, doch über diesen klassischen rabbinischen Bestand geht schon deutlich hinaus, dass er auch in mittelalterlichen Beständen in Fragmenten und Zitaten überlieferte Legenden aufnahm, insbesondere auch aus der Literatur der Kabbala und des Chassidismus, die für die Vertreter der Wissenschaft des Judentums kaum des Studiums wert erachtet, geschweige denn in das Korpus der Aggada aufgenommen wurden: »Die älteren kabbalistischen Quellen haben gleichfalls Zitate aus verloren gegangenen Midraschim uns erhalten und sind schon aus diesem Grunde für die Geschichte der Legende nicht zu vernachlässigen. Außerdem waren es die kabbalistischen und später die chassidischen Kreise, in denen neue Legendenbildungen entstanden, so dass die Bedeutung der aus diesen Kreisen stammenden Literatur von nicht zu unterschätzender Bedeutung für die Legendenkunde ist.« (S. 77)

Darüber hinaus sind es vor allem zwei Bestände, um die Ginzberg den klassischen rabbinischen Bestand der Aggada erweiterte: erstens die pseudoepigraphische jüdische Literatur, zweitens die Literatur der Kirchenväter. Bei der pseudoepigraphischen Literatur des Judentums handelt es sich um aggadische Bestände, die zwischen ca. 200 v. Chr. und 200 n. Chr. entstanden und vielfach in nicht-hebräischen Sprachen wie Griechisch, Latein, Syrisch, Aramäisch und Persisch überliefert wurden, wie Ginzberg erklärt. Sie wurden im jüdischen Überlieferungskontext bis hin zur Wissenschaft des Judentums wenig beachtet, handelt es sich doch um Texte, die im Prozess der Kanonisierung der hebräischen Bibel nicht aufgenommen wurden, während sie dagegen teils in der griechischen und lateinischen Bibel, der Septuaginta und der Vulgata und damit auch in christlichen Kontexten integriert wurden: »Ursprünglich jüdische Schriften, die aber später von der Synagoge desavouiert wurden, haben sich in der Kirche erhalten«, so Ginzberg über diese Textgruppe, zu der etwa die Henoch und Esra zugeschriebenen Bücher gehören oder das »Testament der zwölf Patriarchen« und die »Weisheit Salomons« (Sapientia Salomonis), um nur einige wenige Beispiele dieser reichhaltigen Literatur zu nennen.[31] An der Seite der jüdischen Pseudoepigraphica berücksichtigte Ginzberg, seiner Dissertation folgend, eine weitere große Gruppe von »Jewish sources in Christian garb«: diejenigen innerhalb der Literatur der Kirchenväter: […] die sehr reichhaltige Literatur der Kirchenväter hat uns manch jüdische Sage aufbewahrt, für die wir vergebens in jüdischen Schriften suchen, und ich war daher bestrebt, aus dieser Literatur all das, was für unseren Gegenstand von Werte ist, zu heben.« (S. 79)

Für den Leser der Legenden sind diese bedeutenden Erweiterungen des rabbinischen Quellenkorpus der Aggada daran erkennbar, dass Ginzbergs Korpus nicht einfach quantitativ umfassender ist, sondern auch von den biblischen Quellen deutlicher abweichend, damit auch eigener und fantasiereicher als vergleichbare Aggada-Sammlungen. Die altbekannten biblischen Geschichten und Gestalten sind in Ginzbergs Legenden teils so stark variiert, ausgeschmückt und erweitert, dass sie dem Leser als neue entgegentreten. Dabei ist die biblische Welt, die ja schon durch das Numinose geprägt ist, förmlich remythologisiert. Während in der Bibel das Magische und Dämonische zurückgedämmt wird, hat es in diesen aggadischen Überlieferungen auch außerhalb der Bibel einen besonderen Platz.[32] Die Aggada erweitert die biblische Welt um das Wunderbare und Fantastische, wie schon an der Schöpfungsgeschichte deutlich wird. Es ist nicht einfach so, dass Gott schuf, indem er sprach: »es werde …«, sondern die Buchstaben traten einer nach dem anderen vor Gott mit der Bitte, mit ihm die Schöpfung anzuheben (vgl. S. 83f.). Oder es tritt mit Vorliebe ein Personal auf, das im Kanon des Tanach, wie die Magie und die Astrologie überhaupt, möglichst zurückhaltend auftaucht: neben einer Vielzahl von Engeln auch Dämonen wie Lilith und Aschmedaj, um nur wenige Beispiele zu geben. Das ist es auch, was Ginzberg in seinem Vorwort – keineswegs abwertend – von dem »dichterischen Phantasiegebilde« der Aggada sprechen ließ und die Aggada auch mit jüdischer »folklore«, Volkskultur, in Verbindung brachte, die immer schon offen für »Sage, Märchen, Legende und Verwandtes« (S. 75) war.[33]

Die Hinweise auf die entsprechenden näheren und fernen Quellen innerhalb wie außerhalb des biblischen und rabbinischen Kanons sowie auf zusätzliche Varianten und Querverweise werden erst im umfangreichen Anmerkungsapparat erkennbar, die Schatztruhe des Gelehrten Ginzberg. Der Haupttext der Legenden dagegen bildet – zumindest formal – eine von Ginzberg aus den verschiedensten Quellen hergestellte Synthese. Dabei stellte er ein Narrativ her, das zwar so umfassend wie möglich, zugleich aber auch einheitlich und linear lesbar sein sollte.[34] Die Vielstimmigkeit und Fragmentarität der Quellen wird im Haupttext der Legenden auf einen großen Erzählstrang gebracht. Die vielfältigen Verästelungen dagegen werden in den rund 38 000 Quellenverweisen der Anmerkungen sichtbar. Auch in Ginzbergs Sinn sind diese in der vorliegenden Edition nicht in die Printversion aufgenommen, die sich an ein allgemeines Lesepublikum wendet, sondern in die Onlineversion, die neben dem gesamten deutschsprachigen Manuskript auch die dazugehörenden Anmerkungen in digitaler Form enthält und sich eher an ein Fachpublikum richtet.[35]

Als nach dem Erscheinen des Indexbandes im Jahr 1938 das große Projekt der Legenden der Juden abgeschlossen war, wurde deren enorme Bedeutung sowohl in Prospekten der JPS als auch in Rezensionen nochmals zusammenfassend hervorgehoben. Dass die Legends das Flaggschiff der Jewish Publication Society waren, wurde schon beim Erscheinen der ersten Bände deutlich. Im Jahr 1912 erhielten die Mitglieder der Society, die damals um die 10 000 zählten, den dritten Band der Legends gratis.[36] Ein Schreiben der JPS, in deren Vorstand Ginzberg inzwischen war,[37] kündigte 1938 an: »Now, Louis Ginzberg shows us there is a still higher [aggadic Canon]. […] Nothing less is attempted than the complete collection of the Aggada material which refers to the stories and personages of the Bible. Every biblical character, every occurrence, every motive is investigated, as to how the Apocrypha, Pseudoepigrapha, Tannaites, Amoraim, Hellenists Church Fathers, Gaonim, Darshanim, Kabbalists, Chassidim conceived of them. The comparison leads also to ancient Egypt, Babylon, Persian, even to Hellas and Rome. […] even popular tradition, current among living Jews, are utilized for the main text.«[38] Zahlreiche Rezensionen erschienen sowohl in der Fachliteratur als auch in großen Zeitungen wie der New York Times Book Review, die den monumentalen, zugleich aber auch kosmopolitischen Charakter des großen Werks hervorhoben, in dem das über zahllose Quellen und auf lange Jahrhunderte zerstreute, in unterschiedlichsten kulturellen Kontexten und sprachlichen Formen überlieferte Erzählgut der Juden in ein »coherent narrative« »with a sense for good story-telling« gebündelt ist.[39]

Die große Anerkennung der Legends zeigt sich nicht zuletzt auch darin, dass schon nach Erscheinen des ersten Bandes der Vorschlag einer deutschen Ausgabe aufkam. So schlug Ginzbergs Straßburger Lehrer Nöldecke bereits im Juni 1910 eine Edition des deutschen Originals vor: »Wäre es nicht wünschenswerth, auch Ihr deutsches Original zu veröffentlichen?«[40] Martin Buber wiederum ließ im September 1933 den Sekretär des Schocken Verlages, Moritz Spitzer, bei Ginzberg anfragen, ob er bereit sei, das deutsche Manuskript der Legends dem Verlag zur Verfügung zu stellen, um eine deutsche Ausgabe vorzubereiten.[41] Dass es bis heute nicht dazu kam, lag wohl auch an den formalen Eigenschaften des deutschen Manuskripts. Während nämlich die englische Fassung, wesentlich auch durch die Redaktion des Originals im Zuge der Übersetzung durch Szold und Radin, sprachliche Glätte und Einheitlichkeit erhielt, erweist sich demgegenüber Ginzbergs deutsches Manuskript als eine Rohfassung. Orthographische und grammatikalische Fehler im Deutschen sind das eine, das andere nicht fertig ausformulierte Teile sowie kleinere und größere Passagen in englischer Sprache. Die redaktionelle Arbeit, die Szold und Radin für die englische Übersetzung leisteten, wäre damit auch für das deutsche Original erforderlich gewesen, um es in eine publizierbare Form zu bringen. Es ist dies just die Aufgabe, der sich das vorliegende Projekt in möglichst behutsamer Weise hat stellen müssen.

Joanna Nowotny

Editorisches Vorwort

Obwohl sie primär im englischsprachigen Raum bekannt sind, liegt den Legends of the Jews des in Berlin, Straßburg und Heidelberg ausgebildeten Louis Ginzberg ein deutschsprachiges Manuskript zugrunde. Dieses große Erzeugnis jahrzehntelanger Arbeit ist bisher unveröffentlicht,[42] was sich nicht allein historisch erklären lässt, mit dem zur Zeit der Entstehung und Veröffentlichung der Legends in Deutschland wachsenden Antisemitismus, dem Nationalsozialismus und der Shoa, den Umständen also, denen ein Plan Martin Bubers zum Opfer fiel, die Urfassung bei Schocken zu veröffentlichen.[43] Zuvor noch sind es komplexe entstehungs- und veröffentlichungsgeschichtliche Umstände, die die Gestalt der Urschrift prägten und ihrer deutschen Publikation im Wege standen.

Entstehungsgeschichte und Manuskriptgestalt

Das zunächst auf einen Band und 100 000 Wörter festgelegte Projekt[44] wuchs sich aufgrund der enzyklopädischen Quellenkenntnis Ginzbergs zum monumentalen Werk aus. Die Legends of the Jews umfassen sieben Bände (ca. 3 000 Seiten), von denen die letzten drei den Anhang bilden: Band V und VI enthalten umfassende Anmerkungen und Quellenangaben (erschienen 1925 und 1928), auf die in der Forschung bis heute verwiesen wird, in Band VII findet sich ein Schlagwort- und Personenindex (1938, verfasst von Boaz Cohen). Die ersten vier Bände erschienen zwischen 1909 und 1913 auf Englisch bei der Jewish Publication Society – und das deutsche Manuskript war schon immer als Basis dieser Druckausgabe konzipiert.

Abb. 1: Eine Manuskriptseite mit nur angedeuteten Bibelzitaten

Die Übersetzung und Bearbeitung des deutschen Manuskripts der ersten vier Bände übernahm zum größten Teil Henrietta Szold, zionistische Aktivistin, »Secretary« des »Publication Committee« der Jewish Publication Society in Philadelphia – ein Titel, der ihren höchst umfangreichen und anspruchsvollen Tätigkeiten als Lektorin und Herausgeberin kaum gerecht wird[45]

Tausende von E-Books und Hörbücher

Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.

Sie haben über uns geschrieben: