3,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Edel Elements - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe

- Kategorie: Krimi

- Serie: Gottlieb & Weidenbach

- Sprache: Deutsch

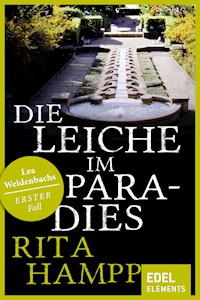

Ausgerechnet an der romantischen Wasserkunstanlage mit dem schönen Namen "Paradies" wird eine Frauenleiche entdeckt, und mit der idyllischen Beschaulichkeit Baden-Badens ist es vorbei. Die engagierte Polizeireporterin Lea Weidenbach hat ein ganz persönliches Motiv, den Fall aufzuklären: Die Ermordete hatte ihr kurz vor ihrem Tod etwas Wichtiges anvertrauen wollen. Als Kriminalhauptkommissar Maximilian Gottlieb den Ehemann der Toten verhaftet, versucht Lea auf eigene Faust zu beweisen, dass der Mord keine einfache Beziehungstat war, sondern das Ergebnis eines perfiden Komplotts.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 386

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

Über das Buch:

Ausgerechnet an der romantischen Wasserkunstanlage mit dem schönen Namen "Paradies" wird eine Frauenleiche entdeckt, und mit der idyllischen Beschaulichkeit Baden-Badens ist es vorbei. Die engagierte Polizeireporterin Lea Weidenbach hat ein ganz persönliches Motiv, den Fall aufzuklären: Die Ermordete hatte ihr kurz vor ihrem Tod etwas Wichtiges anvertrauen wollen. Als Kriminalhauptkommissar Maximilian Gottlieb den Ehemann der Toten verhaftet, versucht Lea auf eigene Faust zu beweisen, dass der Mord keine einfache Beziehungstat war, sondern das Ergebnis eines perfiden Komplotts.

Edel eBooks

Ein Verlag der Edel Germany GmbH

© 2015 Edel Germany GmbH

Neumühlen 17, 22763 Hamburg

www.edel.com

Copyright © 2005 by Rita Hampp

Dieses Werk wurde vermittelt durch die Michael Meller Literary Agency GmbH, München.

Covergestaltung: Eden & Höflich, Berlin.

Konvertierung: Datagrafix

Alle Rechte vorbehalten. All rights reserved. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des jeweiligen Rechteinhabers wiedergegeben werden.

ISBN: 978-3-95530-771-4

facebook.com/edel.ebooks

Inhalt

Eins

Zwei

Drei

Vier

Fünf

Sechs

Sieben

Acht

Neun

Zehn

Elf

Zwölf

Dreizehn

Vierzehn

Fünfzehn

Sechzehn

Siebzehn

Achtzehn

Neunzehn

Das Paradies

EINS

Sie hatte nur eine Stunde, um diesen letzten Beweis zu finden. Sie wusste, was sie suchte, aber sie hatte keine Ahnung, ob und wo sie es finden würde. Aber es musste hier sein. Alle anderen in Frage kommenden Orte hatte sie bereits durchsucht. Dabei waren ihr viele Mosaiksteinchen in die Hände gefallen, die helfen konnten, ihren Verdacht zu erhärten. Aber es waren alles nur Indizien. Was fehlte, waren die Papiere mit der Unterschrift.

Eine Stunde. Die Kanzlei war riesig. Zwei Stockwerke des stattlichen Jugendstilbaus mussten gründlich durchkämmt werden. In den anderen Büros war sie im Laufe der letzten Tage und Wochen schnell fündig geworden. Aber hier war es etwas anderes. Hier herrschten Geheimniskrämerei und Diskretion zum Wohle der betuchten Klienten.

Die Aktenschränke waren abgeschlossen, die Computer der Sekretärinnen mit Kennwörtern gesichert.

Eine Stunde.

Sie ärgerte sich, dass sie sich nicht methodischer auf diesen Augenblick vorbereitet hatte. Wo sollte sie mit der Suche beginnen? Im großen Chefbüro am Ende des Gangs im ersten Stock? Bei den Sachbearbeitern im zweiten? Gab es überhaupt Eingeweihte unter den Angestellten?

Unruhig streifte sie durch die hohen Räume. Die Fenster zur Lichtentaler Allee hatten keine Vorhänge, waren jedoch durch hohe Kastanien abgeschirmt; niemand würde sie von außen entdecken. Das alte Eichenparkett knarrte bei jedem Schritt, aber auch das kümmerte sie nicht. Für diese eine Stunde war sie allein in dem Gebäude. Das hatte sie ausgekundschaftet. Sie wusste, dass die Belegschaft geschlossen bei einem Betriebsessen war. Niemand würde also wie sonst Überstunden machen oder unverhofft am Abend noch einmal hereinschneien. Noch siebenundfünfzig Minuten, dann würde die Putzkolonne auftauchen, und sie musste spurlos verschwunden sein. Danach würde die Alarmanlage scharf gemacht werden und der Wachdienst seine unregelmäßigen Runden drehen.

*

»Die Stille lag wie ein Leichentuch über dem Schwurgerichtssaal.«

War das ein guter Einstieg? Oder war es zu klischeehaft? Lea lehnte sich in ihrem Stuhl zurück und blickte durch das Fenster ihres Arbeitszimmers über das Tal hinweg zum Merkur, dem Hausberg der Stadt. Die milde Abendsonne tauchte ihn in ein warmes Licht. Wenn sie genau hinsah, konnte sie sogar ein paar Farbtupfer ausmachen, die um den Gipfel schwebten: Gleitschirmflieger, die sich todesmutig, aber elegant durch die Lüfte gleiten ließen. Sie wusste nie, ob sie diese Menschen bewundern oder über ihren Leichtsinn den Kopf schütteln sollte. Schon viermal war sie in diesem Jahr hinzugerufen worden, wenn wieder einer von ihnen verunglückt war. Zwei hatten sich zum Glück nur in den Ästen der mächtigen Bäume verfangen, aber einer war auf entsetzliche Weise auf einen Asphaltweg aufgeprallt, und ein anderer, ein junger sportlicher Bursche, war mit einem gebrochenen Rückenwirbel in die Stadtklinik gebracht worden.

Das Berichten über solche Unfälle ging ihr jedes Mal an die Nieren. Die Bilder und die Gedanken über das sinnlose Schicksal der Verunglückten verfolgten sie bis in den Schlaf.

Sie versuchte, die düsteren Gedanken wegzuschieben und sich wieder auf ihren Text zu konzentrieren. Einen Roman zu schreiben war viel schwieriger, als sie gedacht hatte. Die Polizei- und Gerichtsberichte für den »Badischen Morgen« klapperte sie – abgesehen von ihren Emotionen, die sie aber bis zum Feierabend unterdrückte – mühelos und in null Komma nichts in den Computer. Aber Zeitungsartikel waren auch nur hundert oder hundertfünfzig Zeilen lang, seit fünfzehn Jahren spannende Routine für sie als Journalistin.

Dieser Roman aber war eine ganz andere Herausforderung, komplex, unübersichtlich, stilistisches und erzählerisches Neuland. Ein großes Vorhaben, das viel Zeit und Energie fraß und der eigentliche Grund war, warum sie sich vor einem knappen Jahr auf diesen Posten als Polizeireporterin in Baden-Baden beworben hatte.

Alle in Würzburg hatten sie für verrückt erklärt, als sie ihre Umzugspläne verkündet hatte: die Kollegen von der Main-Post, die vom Bayerischen Rundfunk und von den umliegenden Konkurrenzblättern, die Vertrauten aus Polizei-, Anwalts- und Justizkreisen und allen voran natürlich Justus, der gute alte, liebe Justus.

Er hatte sich seinegrauen Locken gerauft und seine typische Professorenmiene aufgesetzt. »Was willst du in dieser Rentnerstadt? Du wirst dich schrecklich langweilen. Was soll denn da schon passieren? Betagte Leutchen, die beim Klavierabend im Kursaal einen Herzinfarkt erleiden, Einbrüche in die alten Villen am Fremersberg – aber mehr? Komm, Lea, sei vernünftig und bleib hier in Würzburg. Hier hast du einen super Job, und du bist eine große Nummer«, hatte er auf sie eingeredet.

Sie war trotzdem gegangen. Sie musste einfach, aber sie konnte und wollte niemandem den wahren Grund für ihre Entscheidung nennen. Sie wusste ja nicht, bis heute nicht, ob sie überhaupt das Zeug für einen Roman hatte. Wie würde sie dastehen, wenn sie es nicht schaffte? Lea Weidenbach, die erfolgreiche Polizeireporterin aus Würzburg – eine verhinderte Möchtegern-Autorin? Sie konnte den Spott hinter vorgehaltener Hand förmlich hören. Noch schlimmer als die feixenden Kollegen aber hätte Justus reagiert, wenn er nur die geringste Ahnung von ihrem Vorhaben gehabt hätte. Er hätte sofort seine Beziehungen als bekannter unterfränkischer Germanistikprofessor spielen lassen, hätte Lektoren alarmiert, Verlegern von einem neuen Stern am Literaturhimmel vorgeschwärmt und sie damit umso mehr unter Druck gesetzt.

Sie war damals gerade vierzig geworden, allerhöchste Zeit also, Träume zu verwirklichen. Ihr war klar, dass sie für ihre Mammutaufgabe neben einem regelmäßigen Einkommen viel Ausdauer und Talent und vor allem auch Ruhe und Muße brauchte. Und genau das hatte sie sich von ihrem Posten in Baden-Baden erhofft, auch wenn er als eine Art Experiment vorläufig nur für ein Jahr ausgeschrieben war und nur bei Erfolg verlängert werden sollte.

Ein Jahr – das war ihr lang vorgekommen. Es war, so hatte sie gedacht, genug, um der sie immer mehr einengenden Beziehung mit Justus gut zu tun und um sie als Schriftstellerin erstehen zu lassen.

Aber nun war das Jahr fast vorbei, und sie war nicht viel weiter gekommen. Ihr Roman steckte in den Anfängen, und sie setzte große Hoffnung auf ein Buch mit dem viel versprechenden Titel »Wie man einen verdammt guten Roman schreibt«, das sie in der Buchhandlung Gondrom in der Fußgängerzone bestellt hatte. Ob es ihr auf die Sprünge helfen konnte? Bei dem Tempo würde sie bestimmt noch ein weiteres Jahr brauchen. Aber es sah nicht so aus, als würde Chefredakteur Reinthaler ihren gut dotierten Job als exklusive, fest angestellte Polizeireporterin, der ihr den Lebensunterhalt so angenehm sicherte, verlängern. Sie konnte es ihm kaum verübeln, denn viel hatte sie bislang nicht zu tun gehabt. Ein paar Überfälle auf Juweliere in der Innenstadt, eine Einbrecherbande, die die Villenviertel unsicher machte – jeder Volontär hätte ihre Arbeit mit erledigen können. Höchste Zeit, dass in der Stadt etwas geschah, das ihren Posten rechtfertigte.

Genug gegrübelt. Lea stand auf und ging in den geräumigen, im Grundriss als Kinderzimmer eingezeichneten Raum am Ende des Flurs. Es war ihr Trainingszimmer, und wie jedes Mal genoss sie den weiten Blick über die Gärten der Nachbarschaft. Der Kirschbaum nebenan trug üppige weiße Blüten, auf dem Rasen reckten rote und gelbe Tulpen ihre Köpfe in die letzten Sonnenstrahlen. Einen Augenblick bewunderte Lea die Farbenpracht, dann zog sie ihre Sportsachen an, streifte die roten Boxhandschuhe über und begann mit rhythmischen Bewegungen, den Sandsack zu bearbeiten, der von der Decke hing. Das tat gut. Sie spürte, wie sich alle Anspannung verflüchtigte und ihr Atem mit jedem Schlag ruhiger und tiefer ging.

Nach einer halben Stunde hatte sie genug. Sie duschte sich schnell und ging in die Küche. Die Sonne hatte den Gipfel des nahen Fremersbergs fast erreicht. Bald würde der Berg seinen Schatten bis zu ihrem kleinen Küchenbalkon ausstrecken. Höchste Zeit, die letzten Sonnenstrahlen auszunutzen. Und wie es sich für einen Feierabend am Freitag gehörte, wollte sie sich ein Glas Riesling vom Weingut Nägelsförst gönnen. Dazu passte der Spargelsalat, den ihre nette alte Vermieterin, Marie-Luise Campenhausen, vorhin vorbeigebracht hatte. Er hatte lecker ausgesehen, mit Eiern und Schinken und Schnittlauch. Ein wunderbares leichtes Essen für einen lauen Maiabend.

Gerade hatte sie den Kühlschrank geöffnet, als sie unten auf der Straße Reifen quietschen hörte. Mit eingezogenem Kopf wartete sie auf den dumpfen Zusammenprall.

*

Noch fünfzig Minuten. Die Zeit verrann viel zu schnell. Wo sollte sie anfangen?

Im Chefzimmer.

Sie eilte in den riesigen Raum mit den hohen Aktenregalen und setzte sich in den wuchtigen Ledersessel hinter dem glänzenden, überdimensionierten Mahagoni-Schreibtisch. Ihr Kandidat war nicht sehr ergiebig: keine Fotos, keine kleinen Souvenirs, nur ein Telefon, ein Laptop und ein paar für sie uninteressante Aktendeckel auf der Tischplatte. Die Schubladen waren unverschlossen und aufgeräumt. Leere Briefbögen, ein dicker Montblanc-Füller und ein Tintenfass, eine Schachtel Pralinen der Extraklasse von Rumpelmayer, angebrochen. Sie konnte nicht widerstehen und schob sich eine Kostprobe in den Mund. Man schmeckte die Qualität, grandios. Im Papierkorb lagen zerrissene Blätter von offenbar veralteten Umsatzsteuervorschriften und eine Hausmitteilung über Änderungen beim Werbungskostenabzug.

Noch fünfundvierzig Minuten.

Ohne große Hoffnung schaltete sie den Computer ein. Kein Passwort, das war schon mal gut. Aber auch keine verdächtigen Dateien, schon gar nicht im virtuellen Papierkorb. Was hatte sie denn erwartet? Dass man es ihr so leicht machen würde?

Allmählich wurde sie nervös. Sie war doch sonst so gut im Auffinden von Verstecken. Geübt tasteten ihre Finger die Unterseiten der Schubladen und der Schreibtischplatte ab. Nichts. Unter dem Telefon? Nichts. Unter dem Laptop? Auch nichts.

War sie zu spät gekommen? War am Ende alles bereits im Reißwolf gelandet? Hatten diese Schriftstücke, die sie hier suchte, überhaupt jemals existiert? Doch. Es musste sie geben. Diese Verbrecher duften nicht ungeschoren davonkommen. Sie musste sie zur Strecke bringen. Das war sie ihm schuldig.

Noch vierzig Minuten.

Suchend streifte sie durch die übrigen Räume in der Kanzlei. Im zweiten Stock fand sie in einem kleinen Materialraum den Aktenvernichter. Ein großer Zettel hing darüber an der Wand. »Defekt« hatte jemand darauf geschrieben, dann »Kurzschluss, muss ausgetauscht werden, dringend« sowie »Liefertermin Montag«. Neben dem Gerät standen zwei große Körbe mit grob zerrissenen Papieren. Sie ließ die Hand durch die Schnipsel gleiten. Unmöglich, hier auf die Schnelle etwas zu finden. Sie konnte ohne Auto auch schlecht beide Körbe mitnehmen. Außerdem konnte sie sich nicht vorstellen, dass die gesuchten Papiere hier lagen. Dazu waren sie zu brisant.

Sie musste zurück zum Chefbüro. Wenn, dann musste alles, was sie suchte, dort sein.

Wieder stand sie in dem riesigen Raum. Drei wertvoll aussehende Ölbilder hingen an den Wänden, eines davon kam ihr bekannt vor. Vorsichtig spähte sie hinter die Rahmen. Drähte führten in die Wand, eine Alarmanlage.

Hinten, zwischen den großen Fenstern, die durch die Baumkronen einen prächtigen Blick auf die Altstadt boten, stand eine kleine gestreifte Couch. Darüber hing ein Stich von Baden-Baden anno 1872. Sie betrachtete das Bild näher. Ein billiger Nachdruck, ungesichert. Sie hob ihn ab, dann stellte sie ihn frohlockend beiseite.

Hinter dem Bild war ein Safe in der Wand eingelassen. Er hatte ein elektronisches Zahlenschloss und eine Öffnung für den Notschlüssel. Hier musste das gesuchte Material sein, wenn es noch existierte.

Schnell sah sie auf die Uhr. Noch fünfunddreißig Minuten. Für Zahlenspielereien am Schloss blieb keine Zeit. Es gab nur eine Möglichkeit: Sie musste den Schlüssel finden. Schlüssel waren doch ihre Spezialität.

Systematisch begann sie die Suche. Sie hob Aktenordner hoch, fuhr unter den Stuhlsitz, sah unter den teuren Teppich. Einen Notschlüssel brauchte man nicht jeden Tag, man hob ihn nicht direkt neben dem Tresor auf, nahm ihn aber auch nicht mit nach Hause.

Oder doch? Sie zog den Bund mit den nachgemachten Schlüsseln aus der Tasche und betrachtete sie mit leiser Genugtuung. Dieser miese Kerl war tatsächlich auf ihr Theater hereingefallen. Als ob sie sich wirklich mit so einem schäbigen Angebot hätte abspeisen lassen, wo ihr doch rechtmäßig so viel mehr zustand. Statt ihm an die Gurgel zu fahren, hatte sie sich beherrscht und mit ihm lediglich einen Streit über die Konditionen vom Zaun gebrochen, um ihn abzulenken und an seine Schlüssel zu gelangen, die hinter einem Aktenstapel lagen. Fast hätte sie es nicht geschafft, aber dann hatte sein Handy geklingelt, und er hatte sich kurz umgewandt. Lang genug, um die Schlüssel in ihrer Handtasche verschwinden zu lassen.

Leichter war es da schon gewesen, eine Stunde später mit einer wortreichen Entschuldigung für den Eklat wieder zu erscheinen und die Schlüssel still an Ort und Stelle zurückgleiten zu lassen, so unauffällig, als seien sie nie beim Schlüsseldienst gewesen.

Sie hielt sie einzeln gegen die Safeöffnung. Nein, von denen passte keiner.

War ihr Gegner am Ende doch eine Nummer zu schlau für sie? Und hatte nur er allein den Zahlencode im Kopf? Wirklich nur er? Was passierte, wenn er krank oder unabkömmlich war, aber etwas aus dem Tresor gebraucht würde? Wer würde dann öffnen?

Sie pirschte ins Vorzimmer. Die gepflegte Dame hier hatte bei ihrem Besuch neulich sehr Vertrauen erweckend gewirkt. Wenn, dann hatte die rechte Hand des Chefs Zugriff auf den Tresor. Mit fliegenden Fingern untersuchte sie den Schreibtisch der Chefsekretärin. Fast hätte sie aufgegeben, da fand sie ganz hinten in der untersten Schublade ein kleines schwarzes Adressbuch. Ganz vorne, auf der inneren Umschlagseite, stand eine einsame Zahlenkombination.

Noch zehn Minuten.

Gleich würde das Putzgeschwader hier einfallen. Sie hatte nur diese eine Chance.

Sie hastete zum Safe und gab die Nummern ein. Fehlanzeige. Das Schloss summte, klickte, blieb aber geschlossen. Wieder besah sie sich die Ziffern. Hatte sie sich in der Eile vertippt?

Unten hörte sie den Kleinbus mit dem Reinigungspersonal vorfahren. Fünf Minuten zu früh.

Sie musste warten, bis der Safe wieder zur Zahleneingabe bereit war. Die Sekunden tropften langsam dahin. Jetzt, noch einmal. Nein. Nichts.

Sie lief zurück zum Schreibtisch. Ihr Gefühl sagte ihr, dass sie hier richtig war. Was hatte sie übersehen? Sie zog die Utensilienschublade auf. Kleingeld, Bleistifte und Kugelschreiber, Büroklammern, eine Schere, ein weiterer kleiner Schlüssel, allerdings mit einem Bart, der keinesfalls in das Safeschloss passen würde.

Sie ließ sich auf den Schreibtischstuhl sinken. Also Schluss. Ende. Aus.

Oder? Vom Stuhl aus fiel ihr Blick auf die Ecke hinter der Tür. Ein kleines Waschbecken war dort vor neugierigen Blicken dezent versteckt angebracht, mit einem Spiegel darüber und einem Hängekästchen daneben. Mit einem Satz war sie bei ihm, den kleinen Schlüssel aus dem Schreibtisch in der Hand. Er passte. Und ja, Volltreffer! Hier hing der Safeschlüssel, zweifellos. Sie rannte zum Tresor und steckte ihn ins Schloss.

Die Tür schwang auf.

Sie stieß einen verzweifelten Laut aus. Der Safe war voll mit Schriftstücken. Sie konnte sie unmöglich binnen der paar verbleibenden Sekunden kopieren und wieder an Ort und Stelle legen; sie konnte sie auch nicht einfach mitnehmen, ohne dass es vielleicht schon morgen entdeckt würde. Wenn unter diesen Papieren das war, was sie hoffte, dann würde der Verdacht schnell auf sie als Diebin fallen – und dann? Dann würde man sie diskret beseitigen. Es war ja nicht das erste Mal für diese Halunken.

Zittrig nahm sie den Packen und blätterte ihn durch. Steuerformulare für honorige Bürger der Stadt, von denen sie einige Namen schon oft in der Zeitung gelesen hatte. Nichts, was ihr half.

Doch da, ganz hinten im Tresor, ein schmaler Umschlag. Sie öffnete ihn. Da waren die Papiere! Auf den Seiten erkannte sie die gesuchte Originalunterschrift.

Am liebsten hätte sie vor Freude geschrien. Doch schon konnte sie Schritte auf der Holztreppe hören, dann Gelächter, einen Schlüssel, der im Schloss umgedreht wurde.

Schnell nahm sie die Papiere aus dem Umschlag und stopfte sie in einen zweiten Umschlag, den sie, wie bei früheren Aktionen auch, mitgebracht hatte. Sie ließ ihn in ihre große Handtasche gleiten. Dann legte sie das übrige Material und den leeren Umschlag wieder in den Safe und ließ die Tür zuklicken.

Sie hörte, wie die Frauen ihre Putzsachen in den vorderen Toilettenräumen zusammensuchten, und ging vorsichtig zur Eingangstür. Gleich würde sie in Sicherheit sein und telefonieren können.

*

Die Kreuzung der unteren Quettig- zur Fremersbergstraße war wirklich gefährlich. Schon sechs Unfälle in diesem Jahr, zum Glück jedes Mal nur Blechschäden. Doch der Aufprall blieb aus, Lea hörte nur eine Autotür schlagen, dann fuhr ein Wagen mit hoher Drehzahl davon.

Sie hatte eben begonnen, den kleinen Tisch auf dem Balkon zu decken, als es klingelte. Es war Freitagabend, kurz nach sieben. Wer konnte das sein? Die Polizei bestimmt nicht. Die war auch nach fast einem Jahr der Meinung, dass eine Polizeireporterin eine Erfindung des Teufels war. Nur wenn nach Einbrechern oder Fahrerflüchtigen gefahndet wurde, war sie gut genug, eine Suchmeldung zu veröffentlichen. Ansonsten verständigte man sie freiwillig noch nicht einmal, wenn es brannte. Das war auch nicht nötig, sie hatte ja den Polizeifunk, der immer nebenher quäkte. So entging ihr eigentlich nie etwas.

Die Zeitungskollegen schieden ebenfalls aus. Mit denen hatte sie keinen engen Kontakt, sie hatten sich im vergangenen Jahr drei- oder viermal in der Stadt zu einem Glas Bier getroffen, aber es war nie jemand von ihnen bei ihr zu Besuch gewesen.

Wieder klingelte es, mehrfach hintereinander, wie in höchster Not.

Lea ging zur Tür und öffnete.

»Frau Campenhausen! Was –«

Die zierliche, weißhaarige Frau hielt ein blutiges Bündel in den Armen. »Mein Mienchen. Jemand hat sie angefahren.« Eine Träne lief ihr über das Gesicht.

Hilflos betrachtete Lea die verwundete Katze. Frau Campenhausen hing sehr an dem Tier, das wusste jeder im Haus. Sie lebte allein, eine rüstige, elegante Dame Anfang siebzig, und Mienchen schien genauso elegant und eigenwillig zu sein wie das Frauchen. Sie war die ungekrönte Königin der Hausgemeinschaft. Stolz bewegte sie sich auf ihren schwarzen Pfoten und strich mit ihrem makellos weißen Fell gern um die Beine der Mieter, wenn sie ihr im Treppenhaus begegneten. Streicheln oder mit Milch locken ließ sie sich jedoch nie.

Jetzt lag sie bewegungslos in den Armen der alten Dame. Ein Auge war geschlossen, mit dem anderen fixierte sie Lea starr. Blut tropfte auf den Boden.

Lea schmolz dahin vor Mitleid. »Das arme Ding!« Sie traute sich gar nicht, das Tier zu berühren.

»Was soll ich nur machen? Helfen Sie mir, bitte!« Frau Campenhausen war nicht mehr sie selbst.

»Sie muss in die Tierklinik, sofort!« Lea hoffte, dass ihre Stimme forsch und souverän klang, um ihrer Vermieterin ein wenig von ihrer Angst zu nehmen. »Ich fahre Sie hin. Warten Sie, ich hole meine Schlüssel, dann können wir los.«

»Mein Mienchen, o Gott, o Gott. Würden Sie das wirklich für uns tun?«

»Selbstverständlich.« Lea war froh, dass sie etwas unternehmen konnte.

Sie rannte ins Arbeitszimmer, wo die Autoschlüssel lagen. In diesem Moment begann das Telefon zu klingeln. Lass es klingeln, sagte sie sich, doch ihr Reflex war schneller.

»Ich habe den Beweis, den ich für Sie noch brauchte. Wir müssen uns sofort treffen«, wisperte eine Frauenstimme am anderen Ende der Leitung.

Trixi Völker. Seit zwei Wochen telefonierte Lea hinter ihr her und versuchte, einen Termin mit ihr zu vereinbaren. Die Frau sammelte angeblich Beweise für irgendeine heiße Geschichte, ein Komplott, hatte Reinthaler ihr gesagt. Bei ihm war Trixi Völker vor zwei Wochen persönlich vorstellig gewesen, und er hatte sie an Lea verwiesen, aber sie hatten sich verpasst. Seitdem hatte Lea die hinterlassene Handynummer mehrfach angerufen. Zuerst hatte die Frau gesagt, sie brauche noch einen weiteren Beweis und rufe dann zurück, und später hatte Lea nur noch die Mailbox erreicht. Sie hatte keine Ahnung, was Trixi Völker enthüllen wollte, aber es hatte dringend geklungen, und Lea hatte im Laufe der Jahre ein Gespür für brisante Geschichten entwickelt.

Ausgerechnet jetzt also meldete sich die Frau. Lea trat von einem Fuß auf den anderen und schielte zur Wohnungstür, in der sich ihre liebenswürdige Vermieterin über dem Kätzchen zusammenkrümmte.

Mienchen war Frau Campenhausens Augenstern. Nein, sie konnte die alte Dame nicht im Stich lassen, selbst wenn sie dadurch die Geschichte ihres Lebens verpasste. Außerdem – nichts konnte so eilig sein, dass man es nicht einen Tag verschieben konnte, zumal der Redaktionsschluss für die Samstagsausgabe bald überschritten war.

»Können wir uns morgen früh treffen?«, schlug Lea vor.

»Nein, jetzt, sofort. Es ist wirklich wichtig.«

Vom Hausflur klang leises, unterdrücktes Schluchzen.

»Ich kann jetzt wirklich nicht. Morgen. Um zehn in der Redaktion, okay?«

»Aber ich habe es gefunden. Das ist der Hammer!«

»Gut, bringen Sie es morgen mit. Was haben Sie überhaupt gefunden? Um was geht es eigentlich?«

»Nicht am Telefon.«

»Frau Völker, es ist im Moment unmöglich!«

Die Frau am anderen Ende stieß einen kleinen erschrockenen Laut aus. »Das schwarze Adressbuch. O Gott, ich habe es liegen lassen.«

»Was ist los?«

Aber die Frau schien nicht mehr zuzuhören. »Ich muss Schluss machen. Ich kann die Sachen nicht aufheben. Ich melde mich wieder.«

Frau Campenhausen machte sich leise bemerkbar. »Ich rufe mir ein Taxi, Kindchen«, flüsterte sie.

»Kommt nicht in Frage. Ich lasse Sie nicht allein.« Lea begann zu schwitzen. »Hören Sie, Frau Völker, hier gibt es einen Notfall. Ich würde Sie wirklich gerne sehen, aber es geht nicht jetzt sofort. Hallo? Frau Völker? Wieso können Sie diesen Beweis nicht wenigstens für eine Nacht aufheben? Was machen Sie damit? Was ist es denn?«

Doch Trixi Völker beantwortete die Fragen nicht. »Ich muss Schluss machen«, flüsterte sie, dann war die Leitung tot.

Lea schwankte einen Augenblick, ob sie wütend oder besorgt sein, ob sie ein schlechtes Gewissen haben oder erleichtert sein sollte. Sie entschied sich, später darüber nachzudenken. Jetzt musste sie sich um Frau Campenhausen kümmern. Ohne genau hinzusehen, riss sie einen Schal aus der Fluranrichte. Es war ihr Lieblingsschal, hellblaues Kaschmir, ein Weihnachtsgeschenk von Justus. Egal. Hauptsache, die Katze konnte weich und warm transportiert werden.

»Keine Sorge, wir schaffen das. Mienchen kommt über den Berg«, sagte Lea und hoffte nichts mehr auf der Welt, als dass sie Recht behalten würde.

*

Sie starrte ihr Handy an, als wäre es ein Ungeheuer, das sie gleich verschlingen würde. Sie konnte es nicht fassen. Da war sie in dieses Büro geschlichen, hatte das Beweismaterial gesichert, hatte sich in Gefahr gebracht – und jetzt wurde sie einfach so abgewimmelt?

Wie dumm von ihr, das Büchlein liegen zu lassen. Hatte sie eigentlich den Stich wieder ordentlich über den Safe gehängt? Sie konnte sich nicht mehr erinnern. Alles war so schnell gegangen. Ihr kleiner Besuch würde bestimmt bald entdeckt werden. Sie wusste, dass immer irgendjemand im Büro war, auch an Wochenenden, womöglich sogar noch heute Abend, nach der Betriebsfeier? Sie würde sofort in Verdacht geraten, denn sie hatte ein Motiv, und sie hatte alle Beteiligten schon mehrmals massiv bedrängt. Da war sie doch ihres Lebens nicht mehr sicher. Wer einmal mordete, tat es auch ein zweites Mal. Oder sah sie schon Gespenster?

Sie presste die Tasche mit dem Umschlag an sich. Diese Papiere waren ihre Lebensversicherung. Sie konnte sie nicht bei sich behalten. Sie mussten weg, an einen sicheren Ort. Und dann musste sie neu überlegen, was sie tun konnte. Das mit der Zeitung wäre zu schön gewesen.

Sie steckte die Nachschlüssel zu den Papieren in den frankierten Umschlag und machte sich auf den Weg, am verlassenen Bertholdbad und dann an den schwarzen Luxuslimousinen vorbei, die vor dem Eingang zu Brenners Parkhotel standen. Sie hatte keinen Blick für den Springbrunnen am Augustaplatz, vor dem eine Gruppe Stadtstreicher ihr Bier trank. Gegenüber gab es einen Briefkasten, aber wie üblich quoll er fast über. Der große Umschlag passte nicht mehr hinein. Auch aus dem Kasten am Leopoldsplatz konnte man Briefe leichter herausnehmen als hineinwerfen. Sie wurde nervös. Sie wollte den Umschlag nicht länger mit sich herumtragen. Aber es blieb ihr nichts anderes übrig, als durch die Lange Straße zum Kaufhaus Wagener zu laufen, wo die nächste Postfiliale war. Was dachte sich die Post nur, überall Briefkästen abzumontieren.

Im Eilschritt hastete sie durch die Fußgängerzone, vorbei an den Schlangen, die sich an den Eisdielen gebildet hatten, vorbei an den gut gekleideten Menschen, die an den Schaufenstern der kleinen Geschäfte entlangbummelten. Immer wieder drehte sie sich um, weil sie das Gefühl hatte, verfolgt zu werden. Aber da war niemand.

Sie war heilfroh, als sie eine halbe Stunde später das solide Mietshaus in der bürgerlichen Weststadt erreichte. Niemand war ihr gefolgt, es war auch kein Motorengeräusch zu hören. Sie war allein und in Sicherheit. Erleichtert schaltete sie das Handy aus und betrat das Treppenhaus.

Als sie oben ankam, schloss sie ihre Tür auf, schlüpfte in die Wohnung und verriegelte von innen. Sie legte das Handy in die Schublade der Flurgarderobe und hängte die Tasche an den Haken.

Ein Geräusch ließ sie herumfahren. Zu Tode erschrocken starrte sie die Gestalt an, die vor ihr stand. Wo kam er her? Was wollte er? Er sah so unheimlich aus. Ihre Gedanken überschlugen sich. Sie musste etwas tun. Sie durfte nicht wie ein Opferlamm dastehen und ihm zeigen, wie sehr sie sich vor ihm fürchtete.

»Ach nee, Mister Latex höchstpersönlich«, quetschte sie heraus. Ihre Stimme klang brüchig.

Die Gestalt im Flur kam näher. »Wo ist ...«

Sie musste ihm etwas geben. Hätte sie es ihm nur niemals weggenommen. Wie hatte sie nur so dumm sein können. Jetzt würde es ihr zum Verhängnis werden.

»Suchst du das hier?«, fragte sie und griff hinter den Flurschrank. »Nimm. Niemand erfährt etwas.«

Mit einem Satz war er bei ihr. »Das glaube ich dir nicht, du Hexe!«, flüsterte er und entwand ihr den Gegenstand. »Du wirst es ausplaudern, nicht wahr?«

»Nein, ganz bestimmt nicht! Niemals!«

»Du lügst. Ihr alle lügt!« Seine Augen flackerten irre.

Sie versuchte, die Tür zu erreichen, doch er war schneller, packte sie und drehte sie mit Gewalt zu sich herum.

»Bitte!« Lass mich leben, wollte sie ihn noch anflehen, aber er lachte nur schrill auf. Etwas legte sich ihr um den Hals. Mit einer schnellen Handbewegung zog er zu.

Augenblicklich blieb ihr die Luft weg. Ihr Kopf drohte zu zerspringen, die Zunge schwoll an. Ich sterbe. Lieber Gott, hilf mir, dachte sie. Mit aller Kraft bäumte sie sich auf, wollte kämpfen, treten, kratzen. Doch ihre Hände fanden nirgendwo Halt.

ZWEI

Es ist nur ein Traum, dachte Lea und wälzte sich von einer Seite zur anderen. Nur ein Traum. Nur ein Traum. Ruhig atmen!

Aber es ging nicht. Ihre Lunge war voller Wasser. Die große Welle hielt sie am Meeresboden fest, saugte sie geradezu in sich auf, rollte sie hin und her. Luft, Luft, wenigstens einmal auftauchen und die Lungen mit klarer, reiner Luft füllen! Immer dringender wurde das Bedürfnis und schwemmte den letzten Rest klaren Bewusstseins aus ihr heraus. Sie schlug um sich, versuchte verzweifelt aufzutauchen. Aber je mehr sie in Panik geriet, desto unausweichlicher schloss sich das Wasser um sie herum.

Mit letzter Kraft stieß sie einen dumpfen Schrei aus. Es war eigentlich kein Schrei, sondern vielmehr ein Keuchen, ein Stöhnen, ein Herauspressen all ihrer Lebensenergie. Aber es genügte.

Schweißnass fuhr sie in ihrem Bett hoch und schnappte nach Luft. Sie war wach. Sie lebte. Ruhig. Einatmen, ausatmen.

Allmählich beruhigte sich ihr Puls. Erleichtert ließ sie sich in die Kissen zurückfallen. Es war nur wieder dieser schreckliche Alptraum gewesen, der sie seit Jahren quälte. Die Abstände waren größer geworden, seitdem sie begonnen hatte, etwas dagegen zu unternehmen. Neben dem Boxtraining hatte der Rettungskurs bei der DLRG viel geholfen, wie auch meditieren und ihre ganz private Übung, in der Badewanne unterzutauchen und die Luft möglichst lange anzuhalten.

Aber die Frage, warum dieser Traum sie immer wieder heimsuchte, blieb unbeantwortet. Es gab kein frühkindliches Trauma, sie hatte eine gute Jugend gehabt, niemals ein schlechtes Erlebnis mit Wasser. Ganz im Gegenteil. Sie hatte es geliebt, mit ihren Eltern an die Ostsee zu fahren, im Sand zu buddeln und im kühlen Wasser zu planschen.

Mit einem energischen Ruck schob sie die Bettdecke weg und stand auf. Es war kurz vor sechs. Sie war froh, so früh aufgewacht zu sein. Draußen überschlugen sich die Vogelstimmen. Es war bereits hell, wenn es die Sonne auch noch nicht über den Gipfel des Merkurs geschafft hatte.

Mechanisch begann Lea mit ihrem morgendlichen Stretching, dann schlüpfte sie in ihre Joggingsachen. Sie freute sich darauf, in der Lichtentaler Allee ihre Runden um die Klosterwiesen zu drehen. Zwar waren sie kein Vergleich zu den geliebten langen Wegen, die sie in Würzburg am Mainufer oder im schattigen Steinbachtal entlanggetrabt war, aber auch hier, in der weltberühmten alten Parkanlage, war es trotz der Überschaubarkeit um diese Zeit einfach herrlich. Manchmal lag noch Tau auf der Wiese, und nur ganz wenige Unentwegte wie sie waren an einem Samstag so früh unterwegs. Es war dann friedlich und unwirklich schön. Wenn sie Glück hatte, schickte die Sonne ihre ersten Strahlen genau dann auf die Wiese und tauchte die umstehenden Linden in goldenes Licht.

Wenn sie zurückkam, würde sie bei Frau Campenhausen klingeln und fragen, ob es schon etwas Neues gab. Mienchen hatte gestern zur Beobachtung in der Tierklinik bleiben müssen, nachdem ihre Bauchverletzung genäht und ihr rechtes Vorderbein geschient worden war. Jetzt hieß es hoffen, dass es keine weiteren inneren Verletzungen oder Komplikationen geben würde.

Plötzlich bemerkte Lea, dass der Polizeifunk, der wie immer im Hintergrund lief, aufgeregter als sonst klang. Sie drehte den Ton lauter, obwohl sie sich nicht vorstellen konnte, was um sechs Uhr früh an einem Samstagmorgen im Mai in diesem »verschnarchten Dorf«, wie der »Spiegel« Baden-Baden oft nannte, Aufregendes los sein sollte. Alle Skeptiker hatten Recht behalten. Hier passierte einfach nichts, was ihren journalistischen Ehrgeiz stillen konnte. Aber zumindest für die nächsten sechs Wochen hatte sie ihren Ein-Jahres-Job noch. Vielleicht zog sie doch eine große Geschichte an Land und sicherte damit ihre Stelle für länger? Gleich nach dem Frühstück würde sie Trixi Völker anrufen und nachfragen, um was die Frau denn nun so ein großes Geheimnis machte. Vielleicht war das die Story, die sie brauchte.

Eher mit halbem Ohr hörte sie in das Kauderwelsch der Polizei hinein, während sie ihre Joggingschuhe zuband. Doch dann erstarrte sie mitten in der Bewegung. Was war das? Ja, ganz deutlich:

»Weibliche Leiche, vermutlich ermordet, alle verfügbaren Kräfte zum Fundort, Spielplatz am Paradies, Chef wird gerade verständigt.«

Ihr Herz begann zu jagen. Irgendwo hatte sie den Begriff Paradies schon einmal gehört oder gelesen. Vielleicht in dem Reiseführer, den sie sich als Einstimmung auf Baden-Baden gekauft hatte. Aber zum Nachsehen blieb keine Zeit. Vielleicht erwischte sie einen Streifenwagen, dem sie zum Fundort folgen konnte.

Sie schleuderte ihre Joggingsachen von sich, zwängte sich in ihre Jeans und fuhr sich mit den Fingern durch die Haare. Als sie sich im Bad im Spiegel sah, erschrak sie. Der Alptraum hatte seine Spuren hinterlassen. Normalerweise sah sie ja ganz passabel aus. Sie war zwar kein Model, aber sie hatte fröhliche braune Augen, ihre halb langen, glatten braunen Haare schimmerten golden, wenn die Sonne darauf schien, und mit ihrem klaren Teint brauchte sie zum Glück kein Make-up. Das hätte ohnehin nicht zu ihrem sportlichen Typ gepasst. Heute aber, nach dieser Nacht, sah sie so blass und müde aus, dass ein wenig Auffrischung gut getan hätte. Kurz entschlossen hielt sie den Kopf unter den kalten Wasserhahn.

Ohne sich um ihre tropfenden Haare zu kümmern, griff sie zu ihrem Rucksack, der immer mit allem Nötigen gepackt neben der Tür stand, fand auf Anhieb Handy und Autoschlüssel und stürmte aus der Wohnung.

Unten im Hausflur stieß sie mit Frau Campenhausen zusammen, die, noch im schwarzen Morgenrock und mit Lockenwicklern in den weißen Haaren, gerade ihre Zeitung aus dem Briefkasten fischte. Sie sah traurig aus. Bestimmt hatte auch sie nicht viel geschlafen.

Trotzdem lächelte sie, als sie Lea sah. »Morgen, Kind, so früh schon so eilig?«

»Man hat eine Leiche gefunden.«

»Wie schrecklich. Wo denn und wie? Ermordet?«

»Vermutlich. Genaues weiß ich noch nicht. Wie geht es Mienchen?«

»Ich will nach dem Frühstück in der Klinik anrufen. Vor acht möchte ich niemanden stören.«

Lea winkte ihr zu und war schon fast zur Haustür draußen, da kam sie noch einmal zurück. Frau Campenhausen kannte sich hier doch aus. »Sie sagen, die Leiche liege ›auf dem Spielplatz am Paradies‹. Wissen Sie, wo das sein könnte?«

»Ach herrje, eine Leiche im Paradies? Aber natürlich kenne ich das. Das ist die alte Wasserkunstanlage am Merkur.«

»Wo genau?«

»Die Anlage zieht sich den halben Berg hoch. Ganz oben, über einer großen Grotte, liegt der Spielplatz. Sie fahren am Friedhof vorbei, ganz hoch bis zu den Streuobstwiesen, dann biegen Sie links in die Heslichstraße, und schon sind Sie da. Im Paradies – meine Güte, was für ein romantischer Ort, um zu sterben! Die ganze Stadt liegt einem zu Füßen.«

Lea warf Frau Campenhausen dankbar eine Kusshand zu und quetschte sich in ihren rotweißen Mini. Es war nicht weit. Wenn sie Glück hatte, konnte sie ein paar Aufnahmen schießen, bevor der Polizei einfiel, alles abzuriegeln.

*

Es dauerte eine ganze Weile, bis Kriminalhauptkommissar Maximilian Gottlieb begriff, dass sein Handy und sein Festnetzanschluss um die Wette klingelten. Es war gestern spät geworden, mit zu viel Sentimentalität und noch mehr Spätburgunder vom hoch prämierten Weingut Kopp aus Ebenung, und deshalb war er eigentlich noch gar nicht ansprechbar.

Er versuchte, die Augen aufzumachen, kniff sie aber gleich wieder zusammen. Es war eindeutig zu hell. Er hatte wohl gestern vergessen, die Vorhänge zuzuziehen, und die Morgensonne schien nun durch das Dachfenster genau auf das Sofa, auf dem er irgendwann eingenickt war.

Er versuchte einen kurzen Check: Kopfschmerzen, aber sie hielten sich im Rahmen. Verspannungen am Rücken. Anflug von schiefem Hals wegen der hohen Lehne. Bohrender Hunger, aber den hatte er ja schon seit Tagen. Was ihm den Rest gab, waren jedoch diese Telefone.

Ächzend rappelte er sich hoch. Die Kopfschmerzen verstärkten sich. Mit einem dumpfen Geräusch landete das Saxophon auf dem Boden.

»Ja, ja«, murmelte er. Es war zehn nach sechs, bei Gott. Was fiel den Jungs ein, ihn um diese Uhrzeit zu wecken?

Mit einem Schlag war er hellwach.

Es konnte nur einen Grund geben.

Bitte nein, betete er im Stillen, keine Leiche, nicht heute. Nicht mit diesem Brummkopf! Er würde keinen klaren Gedanken fassen können nach einem Abend wie diesem, seinem Geburtstag, den er nun schon zum fünften Mal in Folge allein gefeiert hatte. Zweiundfünfzig war er geworden, und er hatte sich einer Gefühlsduselei hingegeben, als sei er zwanzig. Das hatte er jetzt davon.

Er versuchte es noch einmal mit einem Stoßgebet: Lass es nur ein Einbruch sein, egal, wo.

Aber deswegen würde niemand den stellvertretenden Kripochef so früh aus dem Bett werfen.

Schwerfällig humpelte er zum Telefon und atmete tief durch, bevor er abnahm.

»Wer, wo, was, wann«, meldete er sich. Dann hörte er eine Weile zu.

»Nein, Hanno, keinen Wagen. Das ist ja quasi vor meiner Haustür. Ich bin in fünf Minuten da. Und sichert schon mal alles großräumig ab.«

Sein Adrenalinpegel schnellte nach oben. Schluss mit dummen Gedanken! Er durfte keine Zeit mehr verlieren, sondern musste sofort los. Wie gut, dass er in seinen Kleidern eingeschlafen war. Instinktiv griff er an seine Hemdtasche und war beruhigt. Wenn er schon nicht frühstückte, so durften wenigstens die Zigaretten nicht ausgehen.

Als er vor die Haustür trat, war er erstaunt, wie warm und freundlich die Welt vor halb sieben schon sein konnte. Diesmal blieb er zwar nicht wie sonst stehen, um die atemberaubende Sicht auf den Merkur, das alte Schloss, die ganze Stadt im Tal, die Rheinebene bis zu den Vogesen im Elsass hinüber zu genießen. Aber auch im Laufschritt war er wieder einmal froh, dass er vor vier Jahren, als er sich aus Stuttgart in die ruhige Polizeidirektion Baden-Baden hatte versetzen lassen, diese kleine Dachwohnung in der Staufenbergstraße gemietet hatte. Sie hatte zwar keinen Balkon, keinen Lift, keine gute Schallisolierung und war weit weg vom Stadtkern, aber die Aussicht war einfach umwerfend.

Gottlieb trabte durch die Streuobstwiesen. Es waren nur dreihundert Meter bis zum Leichenfundort. Er kannte das Paradies sehr gut. Dort saß er abends oft, wenn er keine Zeit oder keine Lust hatte, mit dem Auto zu seinem eigentlichen Lieblingsplatz in Iffezheim am Rhein zu fahren. Das Paradies hatte seinen Namen zu Recht, wie er fand. Ganz oben auf dem Spielplatz stand unter alten Platanen eine Bank, von der aus man weit hinunter ins Tal genau auf die Stiftskirche blicken konnte. Der Spielplatz, den die Stadt auf dem Plateau angelegt hatte, war in den Abendstunden gewöhnlich leer. Er war ohnehin nicht üppig ausgestattet, eine Schaukel, eine Rutsche, ein riesiger Sandkasten mit einer halbrunden Palisadenwand. Aber mehr brauchte es auch nicht, denn es wohnten kaum Kinder in dieser ruhigen Villengegend.

Das Paradies war ein Geheimtipp, sogar für die Einheimischen, denn es war mühsam, die Anlage zu erreichen. Man musste den Berg schon zu Fuß hinaufkommen, den Bus nehmen oder genau wissen, wo man das Auto parken sollte. Aber wer mit dem Auto kam, fuhr sowieso gleich weiter hoch, zur Talstation der Standseilbahn, die einen bequem ganz nach oben auf den Gipfel des Merkurs brachte.

So hatte Gottlieb diese Bank immer für sich gehabt, wenn er dort auf seinem Weg aus der Stadt nach Hause kurz Station machte. Manchmal plätscherte gerade in diesem Augenblick das Wasser über die zahlreichen Becken und Bassins in mehrstufigen krebsschwanzartigen Kaskaden zu Tal. Er genoss dann das Glück, ein paar Minuten in Ruhe und Frieden dort zu sitzen und zu beobachten, wie die Sonne langsam zwischen den symmetrisch angeordneten Villen links und rechts der Anlage versank, die Vögel still wurden und in der Altstadt unter ihm die ersten Lichter angingen.

Von Idylle war jetzt allerdings keine Spur, und sein Blutdruck schoss wie in einem Dampfkessel bis zur Explosionsgrenze hoch.

»Warum ist hier nichts abgesperrt«, blaffte er einen der Uniformierten an, »und wo ist Kriminalkommissar Appelt?«

Doch ehe jemand antwortete, sah er vollkommen rot. »Verdammt noch mal, wer ist die Frau da, und wer hat die durchgelassen!«

Natürlich wusste er, wer sie war: Lea Weidenbach vom Badischen Morgen. Eigentlich hatte er nichts gegen sie. Eine attraktive Frau mit festem Händedruck, wie er es mochte. Außerdem hatte sie immer gute Laune und eine schlagfertige Bemerkung auf den Lippen. Sie war hoch engagiert, manchmal etwas zu kritisch, und ließ sich von niemandem etwas vorschreiben. Das imponierte ihm. Normalerweise. Aber nicht jetzt und hier! Es war nicht zu fassen. Da trampelte eine Journalistin am Rand des Sandkastens herum, machte Aufnahmen von einer Leiche, von der er im Moment nur die Beine sah, und niemand hinderte sie daran, auch die letzten Spuren zu verwischen.

»Kommen Sie sofort da raus!«, rief er ihr zu.

Sie nickte, hob aber ihre Kamera höher und drückte nach allen Seiten ab. Fundort, Panorama, Polizei im Einsatz. Verdammt. Das würde Ärger mit dem Präsidium geben. Die Uniformierten ohne Mütze, er als zerknautschter Rübezahl. Unwillkürlich fuhr er sich durch den struppigen Vollbart und versuchte, so grimmig dreinzuschauen, wie er nur konnte.

Die Weidenbach umrundete vorsichtig den Sandkasten und balancierte über irgendetwas in seine Richtung. Da erst bemerkte er, dass etliche Täfelchen mit Nummern im Boden steckten: Wenigstens die Spurensicherung war bereits an der Arbeit.

»Schöner Schnappschuss von Ihnen, Herr Gottlieb. Ich verspreche, dass ich das Foto nicht bringe, wenn Sie mir sagen, wer die Frau ist.«

Das war typisch Weidenbach.

Normalerweise würde er ihr eine passende Antwort geben. Aber dazu war er heute nicht in der Lage. »Weg mit Ihnen, aber dalli«, brummte er. »Lassen Sie mich meine Arbeit tun.«

Sie lachte ihm zu und schlenderte zu den beiden elegant gekleideten Frauen, die etwas abseits standen und ihre großen Hunde zu bändigen versuchten. Seine Kollegin Sonja Schöller war bereits bei ihnen, den Notizblock in der Hand.

»Wer sind die?«, murmelte er, eher zu sich selbst.

»Die Zeuginnen. Sie haben die Leiche entdeckt und uns informiert. Um exakt fünf Uhr siebenundfünfzig.« Hanno Appelt. Endlich.

»Wo warst du? Weshalb ist hier nichts abgesichert, und warum habt ihr die Weidenbach durchgelassen?«

Wie üblich prallte alles an Appelt ab. Nichts Unangenehmes drang zu ihm durch. Doch auch er hatte eine Schwäche, und er meinte sogar, niemand hätte sie bis jetzt bemerkt.

»Wieso ist die Schöller hier? Die hat doch gar keinen Bereitschaftsdienst«, ließ Gottlieb seine kleine Stinkbombe hochgehen und freute sich, dass Appelt einen roten Kopf bekam. Wenn der glaubte, eine Affäre mit der Kollegin verheimlichen zu können, musste er früher aufstehen.

Aber das reichte jetzt. Sie hatten eine Aufgabe hier.

»Also, wie ist die Sachlage?«

»Die Zeuginnen haben wie jeden Morgen ihre Hunde ausgeführt. Keine Ahnung, warum so früh. Das klärt Kollegin Schöller gerade. Ähm, wir, wir haben uns zufällig getroffen, und ich dachte, du könntest jeden Mann und jede Frau hier brauchen.«

»Weiter, weiter.«

»Die Hunde haben die Leiche gefunden. Und leider auch das Gelände ziemlich zerwühlt. Brauchbare Spuren dürfte es nicht mehr geben. Die Weidenbach war übrigens schon vor mir hier. Keine Ahnung, wie sie davon Wind bekommen hat. Garantiert gibt es einen Maulwurf unter uns.«

Appelt las zu viele Spionagegeschichten. Aber Gottlieb konnte ihm keinen Vorwurf machen. Er selbst hatte einen Narren an den Büchern von Mankell gefressen und hatte sich doch letzte Woche tatsächlich dabei ertappt, wie er überlegte, ob er wie sein schwedischer »Kollege« Wallander an Diabetes leiden könnte. Außerdem galt neuerdings sein erster Blick dem Wetter, etwas, das ihm früher vollkommen schnuppe gewesen war.

»Die Weidenbach hört wahrscheinlich den Polizeifunk ab«, sagte er. »Aber jetzt: Wer ist die Tote? Und was ist passiert? Erkenntnisse?«

»Vielleicht gehen wir zu ihr.«

Gottlieb hatte gewusst, dass er dem nicht ausweichen konnte. Aber er hatte aus irgendeinem irrationalen Grund bis jetzt gehofft, dass ihm der Anblick erspart bleiben würde. Nichts auf der Welt fürchtete er mehr als das, was gleich auf ihn zukommen würde. Sein Magen zog sich zusammen, ein Schweißtropfen perlte ihm langsam die Wirbelsäule hinunter. Seit über vier Jahrzehnten quälte ihn das Bild einer Frauenleiche, die mit verdrehten Beinen und Armen und offenen milchigen Augen am Fuß einer Kellertreppe lag, den Kopf in einer Pfütze von schwarzem Blut. Niemals hatte er je wieder einen solchen Anblick ertragen wollen. Das war schizophren, das wusste er selbst. Denn wer Polizist wurde, der musste damit rechnen, mit solchen Situationen konfrontiert zu werden, viel öfter sogar, als er es bislang erlebt hatte.

Ganz bewusst hielt er die Luft an und straffte seine Schultern, so wie es ihm der Therapeut vor zig Jahren beigebracht hatte. Dann bewegte er sich mit steifen Beinen zum Sandkasten. Es waren nur ein paar Meter, aber sie kamen ihm vor wie die Ewigkeit. Die Leiche war von der halbrunden Palisadenwand abgeschirmt, und sie lag dahinter wie in einem Himmelbett, über sich das Dach der mächtigen Platanen, unter sich der weiche, helle Sand. Ihre Gliedmaßen waren zum Glück nicht verdreht, sondern ordentlich ausgestreckt. Sie blutete auch nicht, aber ihr Anblick war dennoch unerträglich. Das ganze Entsetzen ihrer Todesqual war ihr noch ins Gesicht geschrieben, Sandkörner lagen in ihren weit aufgerissenen Augen. Am liebsten hätte er sich über sie gebeugt und ihr die Lider geschlossen. Aber das sollte besser die Rechtsmedizin tun. Er zwang sich, auf Details zu achten und so sein Entsetzen in den Griff zu bekommen.

Die Frau war klein, vielleicht knapp über einen Meter sechzig. Er schätzte sie auf Mitte bis Ende dreißig, aber das Nasenpiercing und die rot gefärbten Stoppelhaare konnten auch täuschen. Sie trug saubere, hautenge Jeans und ein blau-weißes Ringelhemd. Um den Hals zeichneten sich deutliche Male ab.

»Vermutlich erdrosselt«, bemerkte Appelt.

Das hatte er selbst bereits gedacht, aber er sagte nichts, um Appelt in seinem Eifer nicht zu enttäuschen.

»Wann ist die Rechtsmedizin hier?«

»Gegen acht, meinen sie.«

»Gegen acht?«

»Die kommen aus Freiburg, wie du weißt. Das kann dauern.«

Kollege Endres von der Spurensicherung kniete neben der Toten und sprach leise in sein Diktiergerät.

»Irgendetwas, das ich noch wissen muss?«, fragte Gottlieb ihn.

»Also, bei den engen Jeans würde ich ein Sexualdelikt fürs Erste ausschließen. Die kriegt man nicht so leicht runter oder rauf. Aber nach der Obduktion wissen wir mehr. Sie hatte nichts dabei, keine Handtasche, keine Schlüssel, keine Papiere. Die Kollegen sollten die Gegend durchkämmen.«

Gottlieb nickte und verbiss sich eine ärgerliche Bemerkung über diese Einmischung. Seinem Chef Säuerle hätte Endres solche Ratschläge nicht gegeben. Offenbar trauten die Kollegen ihm wenig zu. Dabei hatte er im Laufe seiner Dienstzeit mit Sicherheit mehr Mordfälle gelöst, als je in Baden-Baden passiert waren.

»Ruf Decker her«, befahl er Appelt, »wir bilden eine Soko. Ich brauche ihn.«

»Lukas ist in Bochum, beim Ruhr-Marathon.«

»Er war. Soll sofort herkommen.«

Lukas Decker war das Küken des Kommissariats, gerade erst von der Polizeischule gekommen, hellwach und ein Computergenie. Er dachte in anderen Bahnen als die älteren Kollegen, und frischen Wind brauchten sie dringend. Sie wären damit zu viert und würden sich, jeder auf seine Weise, wunderbar ergänzen. Die beste Voraussetzung, einen Mordfall aufzuklären.

*

Zwölf Stunden später saß die Soko Paradies im spartanischen Besprechungsraum des Polizeipostens in der Stadtmitte.

»Fassen wir zusammen«, begann Gottlieb und versuchte, nicht an Hamburger und Cheeseburger zu denken, nach denen sein Magen seit Stunden schrie. »Die Tatzeit lässt sich bis zur Obduktion nur ungefähr schätzen, vermutlich gestern zwischen zwanzig und vierundzwanzig Uhr. Der Auffindeort ist nicht der Tatort. Die Leiche wurde dort hingeschafft und abgelegt. Schleifspuren und Reifenabdrücke haben wir gesichert, alles andere war leider zerwühlt und zertrampelt. Außerdem können wir die Todesursache konkretisieren: Erdrosseln mit einem geflochtenen Gegenstand, vermutlich einem Gürtel. Den Rest bekommen wir in ein paar Tagen aus Freiburg, wenn wir Pech haben, sogar erst nächste Woche.«

Decker richtete sich fragend auf, und Gottlieb wusste, was er wollte.

»Das ist hier so in Baden. Freiburg ist zuständig. Die machen alles, aber langsam. Angeblich unterbesetzt.« Einen Seitenhieb auf den sprichwörtlichen Unterschied zwischen den bedächtigen Badenern und den flinken Schwaben verkniff er sich.

Decker sackte wieder in sich zusammen und malte weiter geheimnisvolle Zeichen auf seinen Notizblock.

»Weiter: Nach wie vor haben wir keine Ahnung, wer die Frau ist, wo sie umgebracht wurde, woher sie stammt. Nicht mal einen Hinweis auf ihre Nationalität.«

»Asien und Afrika können wir ausschließen, oder?«

Das war typisch Appelt.

»Sehr witzig. Jedenfalls haben wir weder Papiere noch Handtasche noch Schlüssel gefunden. Wir haben alles weiträumig abgegrast. Sie trug außer dem Nasenpiercing keinen Schmuck. Auch ihre Kleidung ließ keine Rückschlüsse zu, woher sie stammt. Wir haben landesweit noch keine Vermisstenmeldung, die auf sie passt.«

Sonja Schöller meldete sich wie in der Schule. »Wir müssen am Paradies anfangen. Das ist doch kein zufälliger Ort, an dem ein Mörder die Leiche ablegt wie zum Beispiel ein einsames Waldstück oder ein Parkplatz an der Autobahn.«