9,99 €

Mehr erfahren.

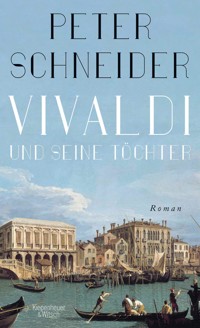

- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Ein außergewöhnliches Frauenleben Jahrzehntelang haben ihre Briefe aus der Kriegs- und Nachkriegszeit ungelesen im Schrank gelegen. Als Peter Schneider sich endlich entschließt, die in Sütterlin geschriebenen Briefe seiner Mutter transkribieren zu lassen, stößt er auf eine unglaubliche Geschichte – eine offene Dreiecksbeziehung. Eine aufwühlende Recherche beginnt.Peter Schneiders Erinnerungen an die Jahre, die er mit seiner Mutter und seinen Geschwistern nach der Flucht im bayrischen Dorf Grainau unterhalb der Zugspitze verbrachte, sind noch sehr lebendig – aber sie kreisen um jemand anderen. Willy, der sieben Jahre ältere Jugendliche, schlug Peter und seine Schwester in seinen Bann, weil er ihnen etwas Großes versprach: Dank seines guten Drahts zum Erzengel Michael würde er sie das Fliegen lehren. Während die Geschwister den Erzengel mit Geld und gestohlenen Naturalien aus dem Vorrat der Mutter gnädig zu stimmen versuchten, bewegte sich ihre Mutter in ganz anderen Sphären. In ihren Gedanken und ihren Briefen war sie beim fernen Ehemann, einem Komponisten und Dirigenten – und bei ihrem Geliebten, einem bekannten deutschen Opernregisseur, der in den Nachkriegsjahren mit aufsehenerregenden Inszenierungen Furore machte. Aus ihren Briefen und seinen Erinnerungen rekonstruiert Peter Schneider seine Kindheit und entwirft das vielschichtige Porträt einer faszinierenden Frau, die ohne Rücksicht auf die Konventionen der Zeit ihren Leidenschaften folgte und viel zu früh starb.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 316

Veröffentlichungsjahr: 2013

Ähnliche

Peter Schneider

Die Lieben meiner Mutter

Kurzübersicht

Buch lesen

Titelseite

Über Peter Schneider

Über dieses Buch

Inhaltsverzeichnis

Impressum

Hinweise zur Darstellung dieses E-Books

zur Kurzübersicht

Über Peter Schneider

Peter Schneider, geb. 1940 in Lübeck, wuchs in Freiburg auf, wo er sein Studium der Germanistik, Geschichte und Philosophie aufnahm. Im Bundestagswahlkampf von 1965 schrieb er Reden für SPD-Politiker. 1967/68 avancierte Schneider zu einem der Wortführer der 68er-Bewegung. Er beendete seine Ausbildung 1972 in Berlin. 1973 wurde ihm als Referendar das Berufsverbot erteilt. Er schrieb Erzählungen, Romane, Drehbücher und Reportagen sowie Essays und Reden. Zu seinen wichtigsten Werken zählen »Lenz« (1973), »Schon bist du ein Verfassungsfeind« (1975), »Der Mauerspringer«, (1982), »Vati« (1987), »Paarungen« (1992), »Eduards Heimkehr« (1999), »Und wenn wir nur eine Stunde gewinnen« (2001) und »Skylla« (2005). Seit 1985 unterrichtet Peter Schneider als Gastdozent an amerikanischen Universitäten, unter anderem in Stanford, Princeton und Harvard. Seit 1996 lehrt er als Writer in Residence an der Georgetown University in Washington D. C. Er lebt in Berlin.

Weitere Titel bei Kiepenheuer & Witsch: »Lenz«, KiWi 1032, 2008, »Rebellion und Wahn«, 2008, KiWi 1177

zur Kurzübersicht

Über dieses Buch

Jahrzehntelang haben ihre Briefe aus der Kriegs- und Nachkriegszeit ungelesen im Schrank gelegen. Als Peter Schneider sich endlich entschließt, die in Sütterlin geschriebenen Briefe seiner Mutter transkribieren zu lassen, stößt er auf eine unglaubliche Geschichte – eine offene Dreiecksbeziehung. Eine aufwühlende Recherche beginnt.

Peter Schneiders Erinnerungen an die Jahre, die er mit seiner Mutter und seinen Geschwistern nach der Flucht im bayrischen Dorf Grainau unterhalb der Zugspitze verbrachte, sind noch sehr lebendig – aber sie kreisen um jemand anderen. Willy, der sieben Jahre ältere Jugendliche, schlug Peter und seine Schwester in seinen Bann, weil er ihnen etwas Großes versprach: Dank seines guten Drahts zum Erzengel Michael würde er sie das Fliegen lehren.

Während die Geschwister den Erzengel mit Geld und gestohlenen Naturalien aus dem Vorrat der Mutter gnädig zu stimmen versuchten, bewegte sich ihre Mutter in ganz anderen Sphären. In ihren Gedanken und ihren Briefen war sie beim fernen Ehemann, einem Komponisten und Dirigenten – und bei ihrem Geliebten, einem bekannten deutschen Opernregisseur, der in den Nachkriegsjahren mit aufsehenerregenden Inszenierungen Furore machte.

Aus ihren Briefen und seinen Erinnerungen rekonstruiert Peter Schneider seine Kindheit und entwirft das vielschichtige Porträt einer faszinierenden Frau, die unbekümmert um die Konventionen der Zeit ihren Leidenschaften folgte und viel zu früh starb.

Inhaltsverzeichnis

Hinweise des Verlags

Widmung

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

11. Kapitel

12. Kapitel

13. Kapitel

14. Kapitel

15. Kapitel

16. Kapitel

17. Kapitel

18. Kapitel

19. Kapitel

20. Kapitel

21. Kapitel

22. Kapitel

23. Kapitel

24. Kapitel

25. Kapitel

26. Kapitel

27. Kapitel

Danksagung

Die Arbeit an diesem Buch wurde vom Deutschen Literaturfonds e.V. gefördert.

Die Namen einiger Personen wurden verändert.

Für meine Geschwister

Und für Lena und Marek

1

Auf den Fotos, den schwarz-weißen mit dem gezackten Rand, ist meine Mutter fast nicht zu erkennen. Jedenfalls nicht die Mutter, die ich in Erinnerung habe – eine sanfte und beschützende, manchmal tieftraurige, dann wieder unbeherrschte Urgewalt. Auf den Fotos ist eine junge schmale Person zu sehen in einfachen, meist selbst geschneiderten Kleidern, die die Taille und die Brust betonen; das nackenlange Haar dunkelblond, aus der Stirn gekämmt; die schmalen Lippen geschlossen, manchmal leicht, wie zum Atmen, halb offen; selten zeigt sie sich lachend, schon gar nicht mit jenem vom Fotografen verlangten Lachen, das die Kriegsgeneration sich auch unter den schlimmsten Umständen abringen zu müssen meinte, sodass in den Fotoalben aus jener Zeit Millionen von grundlos lachenden Familienangehörigen aufbewahrt sind. Auf den Fotos sehe ich eine junge ernste Frau, die nichts vorzugeben und nichts zu verheimlichen scheint. Das Leuchten, das nach dem Zeugnis ihrer Verehrer von ihr ausging, hat keinen Fotografen gefunden. Falls sie im Kreis der Freunde wirklich so etwas wie ein Star war, ein Licht, eine strahlende Erscheinung, so war die Darstellung dieser Rolle auf ein anderes Mittel angewiesen als auf die Fotografie.

Jahrzehntelang gehörte ein Schuhkarton zu meinen Sachen, den ich bei allen Umzügen mitnahm. Er enthielt Briefe meiner Mutter – Briefe, die sie in Sütterlinschrift mit Bleistift oder Tinte auf weißes oder gelbes Papier geschrieben hatte, öfter auf Seiten im DIN-A5-Format, die sie vielleicht aus einem Schul- oder Notizheft herausgerissen hatte.

Hin und wieder vermisste ich den Karton, weil ich ihn jahrelang nicht mehr gesehen hatte. Dann suchte ich ihn in einem Anfall undeutlicher Verlustangst und konnte ihn nicht finden. Wenn er beim nächsten Umzug wieder auftauchte, überkam mich eine Erleichterung, als hätte ich etwas für mich unendlich Wichtiges wieder entdeckt, und ich machte mich daran, den einen oder anderen Brief zu lesen. Aber es gelang mir nie, mehr als ein paar Halbsätze zu entziffern. Wie bei früheren Versuchen gab ich wieder auf – schwer zu sagen, ob es die Scheu vor den Mühen des Lesens war, die den Reflex des Aufschiebens hervorrief, oder die Furcht vor Entdeckungen, von denen ich lieber nichts wissen wollte. Mir gefiel das Motto, dem Bob Dylan gefolgt war: »Don’t look back!« Erfinde dich selbst, entferne dich von allen Bindungen, die du nicht selbst gewählt hast, besonders aber von dem Teil der Vergangenheit, den du nicht bestimmen konntest – von deiner Kindheit!

Eine alte Freundin, die von den Briefen wusste, hatte mir einen Rat gegeben, der mich beschäftigte: Am besten verfahre man mit den Briefen der Eltern, soweit sie nicht an einen selbst gerichtet seien, wenn man sie ungelesen in eine volle Badewanne werfe. Der Satz passte zu dem Misstrauen, das die »Generation der Nachgeborenen« gegen ihre Eltern entwickelt hatte, und er passte zu meinem Projekt der Selbsterfindung. Gleichzeitig schien mir eine derartige Aktion zu dramatisch und nicht recht effizient zu sein. Wie verfährt man mit Briefen, deren Schrift sich nicht in Wasser auflöst, weil sie mit Bleistift geschrieben sind? Bleistift ist haltbarer als Tinte.

Was mich schließlich dazu brachte, die Briefe endlich zu entziffern, war der Umstand, dass ich nach einem dreißigjährigen Familienleben und dem Auszug der Kinder die gemeinsame Wohnung verlassen hatte und mit dem Schuhkarton allein war. Ich führte endlose Selbstgespräche mit der Adressatin meiner gescheiterten Liebe, ich suchte nach Erklärungen und fand jeden Tag eine andere, die doch nichts erklärte – plötzlich wollte ich wissen, was in den Briefen meiner Mutter stand.

Ich begann damit, die oft undatierten Briefe nach dem Datum des Poststempels zu ordnen, soweit die Briefumschläge noch vorhanden waren. Ich fotokopierte und vergrößerte sie in der Hoffnung, die mit fliegender Hand aufs Papier geworfene Schrift auf diese Weise zu entschlüsseln. Ich lud aus dem Internet eine Umschrift des Sütterlin-Alphabets herunter, konnte jedoch nur einige Buchstaben der Musterschrift in der Handschrift meiner Mutter wiedererkennen. Unter die Wörter und Halbsätze, die ich entziffert hatte, notierte ich meine Übersetzungen. Aber nun, nachdem ich damit begonnen hatte, ließen mir die unlesbaren Passagen zwischen den Wörtern keine Ruhe, sie schienen etwas zu sagen, das dringend nach Entzifferung verlangte. Die alte Ungeduld und Unlust, mich mit den Briefen weiter zu beschäftigen, kam mir auf einmal kindisch vor, wie ein lebenslang aufrechterhaltenes Trotzverhalten. Die Briefe boten mir die Gelegenheit, mich der Mutter, an die ich nur wenige deutliche Erinnerungen hatte, zu nähern, sie überhaupt erst kennenzulernen. Aber da war noch etwas anderes, das mich trieb: Die Ahnung, ich würde aus diesen Briefen etwas über mich und ein Verhängnis erfahren, das mein Leben stärker bestimmt hatte, als ich hatte wahrhaben wollen. Der Wunsch, Frieden mit der Mutter zu machen. Oder war es nicht eher die Mutter, die Frieden mit mir machen sollte? Ich hatte sie zum letzten Mal gesehen, als ich acht Jahre alt war.

Durch die Hilfe von Gisela Deus, die kaum älter ist als ich und die Sütterlinschrift auch nie gelernt hat, wurden die Briefe einer nach dem anderen lesbar. Sie hatte sich jedoch schon als Kind bemüht, die in der fremden Schrift geschriebenen Briefe ihrer Eltern zu entziffern. Mit zunehmender Neugier las Gisela Deus sich in die Handschrift und den Seelenzustand meiner Mutter ein, aber auch ihr gelang es nicht, alle Wörter zu entschlüsseln. Mit der Zeit entwickelte sie eine Art Jagdinstinkt, der sie trieb, der Suche nach einem fraglichen Wort, einem Halbsatz so lange zu folgen, bis ihr die Lösung zufiel. Wenn sie nicht weiterkam, so erklärte sie, habe sie sich manchmal einen Kaffee gemacht, den Fernseher angeschaltet oder sei einkaufen gegangen. Aber die ganze Zeit über sei sie, ohne es zu wollen, in Gedanken zu der fraglichen Passage zurückgekehrt. Und plötzlich sei die Lösung vor ihrem inneren Auge gestanden. Meistens habe ihr nur die Einfühlung in die Diktion und den Seelenzustand meiner Mutter weitergeholfen. Sie wunderte sich, warum ich mir nie die Mühe gemacht hatte, der sie sich unterzog. Wenn ich nur gewollt hätte, meinte sie, hätte auch ich die Briefe lesen können.

Die Übersetzerin der Briefe meiner Mutter wurde im Lauf der Monate und Jahre zu einer unentbehrlichen Gesprächspartnerin. Anfangs rätselten wir gemeinsam nur über das eine oder andere unleserliche Wort. Später ging es immer mehr um die Bedeutung eines ganzen Satzes, um seine Einordnung in den Kontext, um die Persönlichkeit der Verfasserin. Gisela Deus geriet immer mehr in den Sog der Briefe, sie lebte mit ihnen und begann sich mit der Verfasserin zu identifizieren. Sie war angerührt von der melancholischen Grundmelodie der Briefe und von der Schönheit der Sätze, die meine Mutter für ihre Stimmungen gefunden hatte. Manchmal, so gestand sie mir, wenn sie im Wind auf einem kalten S-Bahnhof stand, fiel ihr eine Passage aus einem der zuletzt übersetzten Briefe ein und jagte ihr eine Gänsehaut über den Rücken. Sie wurde zu einer Anwältin meiner Mutter und verteidigte den einen oder anderen Brief gegen meine Lesart. Manchmal kam es zum Streit zwischen uns, und ich musste mich des Eindrucks erwehren, dass ich nicht der Entzifferin der Briefe, sondern ihrer Verfasserin gegenübersaß.

Aus den Briefen trat mir eine junge Frau entgegen, die ich nicht kannte. Eine Mutter, die sich für ihre Kinder zerriss und sie dank ihres Wagemuts und ihrer praktischen Intelligenz auf einer langen Flucht aus dem äußersten Nordosten Deutschlands wohlbehalten in den südlichsten Zipfel Bayerns brachte. Eine Ehefrau, die ihrem Mann Heinrich zwischen tausend Nachrichten über das Alltägliche und das Wohlergehen der Kinder zärtliche, manchmal auch zickige Zeichen ihrer Liebe schickte. Und eine Träumende, die von ihrer Leidenschaft für Andreas, einen Freund und Kollegen ihres Mannes, verzehrt wurde.

Vor allem aber lernte ich eine Schreibende kennen, die ihren Schwankungen zwischen Lebenslust und Schwermut fast hilflos ausgeliefert war, aber noch in den Augenblicken völliger Verzweiflung über eine erstaunliche Ausdrucksfähigkeit verfügte. Das Schreiben ist für die Mutter offenbar ein Überlebensmittel gewesen, eine Waffe, mit dem sie die zerstörerischen Kräfte, die von außen wie von innen auf sie einstürmten, in Schach zu halten versuchte. Die Form, die sie in ihrem kurzen Leben für das Schreiben fand, waren ihre Briefe. Sie war einundvierzig, als sie starb.

Über mich, den damals Sieben- und Achtjährigen, hatte sie alle Macht verloren. Hilflos musste sie mit anschauen, wie meine ältere Schwester und ich in den Bann eines jugendlichen Zauberers gerieten, der ihr den Zugang zu uns versperrte. Nachts im Bett verwandelte ich mich in ein anderes Wesen. Ich flog, aber dies war kein Fliegen, wie ich es bei den Vögeln beobachtete, die hoch über mir in dem engen, von mächtigen Felswänden eingeschlossenen Himmel kreisten. Es war ein Fliegen, das aus dem Laufen und Rennen entstand, ein Springen und Hinweggleiten über die steilen Hänge, wobei der Fuß nach dem Abstoßen wie versehentlich den Kamm des nächsten und übernächsten Hügels streifte, bis – man musste sich bloß trauen! – die Berührung mit der Fußspitze überflüssig war und nur noch der Vergewisserung diente, dass ich mich nicht zu hoch über die Erde erhoben hatte. Plötzlich war dieses mächtige Sausen in meinen Ohren, und der ganze flügel- und federlose Körper rauschte hinaus ins Freie, während die Hügel jählings unter mir wegstürzten wie eine Erdlawine, die ich mit den Zehenspitzen losgetreten hatte. Eine kurze Ewigkeit lang glitt ich dahin in der beängstigenden und herrlichen Leere, leicht, aber nicht schwerelos, denn der Körper kannte immer noch seine Bestimmung, erdwärts zu fallen, und dies würde unweigerlich geschehen, sobald ich an den Absturz dachte. Es kam darauf an, den Augenblick vor dem Fall so lang wie möglich auszudehnen und rechtzeitig vor dem Aufprall aufzuwachen.

Das Fliegen war kein Wunsch, den ich mir aus Märchen- oder Sagenbüchern angelesen hatte, eher eine Antwort auf die Hügellandschaft, in die es mich verschlagen hatte. Es war die Übersetzung einer Botschaft, die mir die Landschaft mitteilte. Das Dorf unten im Tal kam mir vor wie der Grund eines Sees, dessen Ufer steil in unerreichbare Höhe stiegen. Nur im Dorf, auf dem Grund des Sees, fiel das Atmen leicht; sobald man das Ufer erreichte und sich vom Dorf entfernte, fing das Keuchen an. Man konnte auf den Wegen hinansteigen bis dorthin, wo sich die Wälder lichteten und einem krüppeligen Buschwerk Platz machten, und höher hinauf bis zum Fuß der Schlucht, in der das Geröll lag – das Geröll, das immer in einer leisen Bewegung zu sein schien, auch wenn man kein Rollen hörte, nicht einmal ein Rieseln. An den Felswänden, die sich links und rechts des Gerölls in den Himmel erhoben, endeten alle Wege. Einmal war ich allein bis zum Fuß der Schlucht gelangt, die den Kleinen vom Großen Waxenstein trennt, war auf den losen Steinbrocken, die sich unter meinen Füßen lösten und sofort kleine Steinlawinen anstießen, weit und immer weiter aufwärtsgestiegen. Aber plötzlich geriet, wie von einem unsichtbaren Vorgänger angestoßen, auch das Geröll vor mir in Bewegung, stürzte mir entgegen und hätte mich mitgerissen, wenn ich mich nicht mit zwei, drei Sprüngen an den felsigen Rand des Geröllbetts gerettet hätte. Beim nächsten Mal war ich vorsichtiger. Ich blieb am Fuße der Schlucht stehen, prägte mir die Lage jedes großen und kleinen Brockens in meinem Gesichtskreis ein und schloss die Augen. Als ich sie wieder öffnete, hatten die kleinen, aber auch die großen Steine, ohne ein Geräusch zu machen, ihren Ort gewechselt.

Ich ging nie wieder dort hinauf. Die Welt jenseits der Felswände, die abends in der Sonne aufglühten wie ein vergänglicher Feuerzauber, blieb unerreichbar.

Mein Terrain waren die hügeligen, steil abfallenden Hänge unter den Felswänden. Aber das Wort Hänge beschreibt den Sog nicht, den sie auf mich ausübten. Denn diese spitzen Hügel waren keine Erhebungen, auf denen man stehen bleibt, um die Hand an die Stirn zu halten und die gegenüberliegenden Berggipfel zu bestaunen. Diese Hügel schienen immer in Bewegung zu sein wie die Steine in der Geröllschlucht – Wellen eines talwärts stürzenden Flusses, die mitten in der Bewegung des Abstürzens erstarrt waren. Sie sagten mir: Hab keine Angst, reiß dich los, breite die Arme aus und spring!

Willi war sieben Jahre älter als ich und wohnte schräg gegenüber im Haus des Architekten. Ich begegnete ihm in einem Krieg zwischen Kinderbanden im Zigeunerwald, wo wir uns mit Speeren, Bögen und Pfeilen, die wir aus Weiden- und Haselnusszweigen geschnitzt hatten, bekämpften. Unter kirchturmhohen Tannen schlichen wir uns auf den knöcheltief mit Nadeln übersäten Pfaden an, versteckten uns hinter dicken Stämmen und Felsen, unter denen Füchse und Marder hausten. Willi traf mich mit seinem Speer in den Rücken, so wuchtig, dass ich niedersank. Lichtumglänzt sah ich ihn über mir stehen, mit einem Fuß auf meiner Brust. Er drehte mich auf den Bauch, streifte mein Hemd hoch, untersuchte das Loch in meinem Rücken, spuckte darauf und sagte einen Zauberspruch, der mir augenblicklich die Schmerzen nahm. Er zog mich hoch und trug mich huckepack nach Hause.

Auf dem Weg erzählte er mir vom Erzengel Michael, der ihm die Kräfte verliehen habe, meine Wunde zu heilen. Kraft seiner Verbindung mit dem Engel werde er mir Dinge beibringen, von denen ich nur zu träumen wagte. Fliegen zum Beispiel. Ja, er wisse von meinem Wunsch zu fliegen und werde mich in dieser Kunst unterrichten. Aber mit Fliegen meine er nicht das Hüpfen von Hügel zu Hügel, auch nicht das spatzenhafte Springen von Dach zu Dach, sondern das Adler-Fliegen hinauf zu den Alpspitzen, das Schweben hoch über den Wolken und in Himmelshöhen, wie es die Engel machten. Allerdings müsse ich zuvor eine Probezeit bestehen und dürfe mit niemandem über unser Bündnis sprechen. Wenn ich auch nur ein Wort über unseren Pakt verriete, könne er mich nicht mehr schützen, die Teufel, die auf den Dachböden und in den Heuschobern lauerten, würden mich holen, sie würden mir mit glühenden Peitschen den nackten Hintern versohlen und hinterher Salz in die Wunden streuen.

Willi setzte mich fünfzig Meter entfernt vom Zaun unseres Hauses ab. Kein Wort, hast du verstanden, sonst platzt deine Wunde auf und wird nie mehr heilen.

Die Mutter wollte wissen, wo ich so lange nach der Schule geblieben war. Ich erzählte ihr von unseren Kriegsspielen im Zigeunerwald, kein Wort über Willi und meine Wunde. Es war das erste Mal, dass ich ihr etwas verschwieg.

Tage später traf ich Willi nach der Schule wieder, auf dem Nachhauseweg. Mit seinem Schulranzen wirkte er plötzlich kleiner und unscheinbarer, als ich ihn in Erinnerung hatte – ein dunkelhaariger Fünfzehnjähriger mit gescheitelten Haaren. Ich tat so, als würde ich ihn nicht kennen, und ging ohne zu grüßen an ihm vorbei. Da schlug er mir mit der Hand auf den Rücken, genau auf die wunde Stelle, und ich blieb stehen. Er sagte mir, meine Probezeit habe längst angefangen, der heilige Michael wolle meine Treue prüfen. Der Erzengel brauche Lebensmittel und vor allem Geld, denn im Himmel gebe es kein Geld; und manchmal, wenn er in Menschengestalt unter Menschen wandele und in einem Lebensmittelladen stehe, müsse er Geld auf den Tisch legen, um sich nicht zu verraten.

Dass der Erzengel ein paar Mark in der Tasche haben musste, um sich zu tarnen, leuchtete mir ein. Aber Lebensmittel? Ich hatte nie gehört, dass Engel essen und womöglich auch verdauen.

In den folgenden Tagen klaute ich Radieschen, Möhren und Tomaten, die meine Mutter – wie jeder, der in den Nachkriegsjahren ein Stück Erde hatte – in den Beeten hinter dem Haus zog. Willi lobte mich, war aber mit den Erträgen meiner Diebstähle nicht zufrieden; der Erzengel brauche kein Gemüse, sondern Geld und Lebensmittel. Ich begann, Geld und Lebensmittelmarken aus dem Portemonnaie meiner Mutter zu stehlen. Ich bin nicht sicher, ob ich mir dabei eines Vergehens bewusst war, schließlich handelte ich im Auftrag einer höheren Macht. Dennoch konnte ich das Gefühl, dass ich mit meinem Diebstahl gegen die Regeln verstieß, nicht unterdrücken. Und es fiel mir schwer zu verstehen, dass der Engel immer ungeduldiger, ja immer gefräßiger wurde. Er wollte nicht nur Lebensmittel und Geld, sondern Luxusgüter: Fleisch, Schokolade, Zigaretten. Je mehr von diesen Dingen ich ihm beschaffen könne, sagte Willi, desto schneller werde ich das Fliegen lernen. Nach und nach, ohne dass ich es merkte, würden mir Flügel wachsen. Ich solle jeden Sonntag meine Arme und Beine prüfen und ihm sagen, wenn ich eine Veränderung bemerkte.

Fleisch und Butter konnte ich unmöglich beschaffen, aber Zigaretten. Ich kannte ein paar Jungen aus der Nachbarschaft, die aus den Vorratszelten der Amerikaner Zigaretten klauten und damit Handel trieben. Die Geldsummen und Lebensmittelmarken, die ich zu Hause stahl, waren bald so beträchtlich, dass die Mutter sich die Lücken nicht mehr erklären konnte. Verzweifelt begann sie, Verhöre mit meiner Schwester und mir anzustellen, die ich glimpflich überstand, weil ich ihrer Meinung nach zu klein war, um als Dieb in Betracht zu kommen. Wie sollte sie auch ahnen, dass ihr Siebenjähriger den Anführer der himmlischen Heerscharen aus ihrem Portemonnaie versorgte? Der Verdacht blieb an unserer Haushaltshilfe haften.

Nach der Schule traf ich mich mit Willi hinter unserem Haus am Geräteschuppen, an dessen Vordach eine Schaukel befestigt war. Abend für Abend übten wir dort das Fliegen. Meine Aufgabe bestand darin, Schwung zu holen, so viel Schwung, dass ich mit dem Kopf fast an das Gebälk des Vordachs stieß, und beim letzten Ausschwingen abzuspringen. Willi wies mich an, beim Absprung beide Arme nach vorn zu werfen, die Beine erst kurz vor dem Aufsetzen anzuwinkeln, um meinen Flug auf diese Weise ein paar Zentimeter zu verlängern. Wenn ich die Linie träfe, die Willi in den Boden gefurcht hatte und selbst regelmäßig übersprang, würde ich vom Erzengel Michael in den Kreis seiner Lehrlinge aufgenommen.

Aber so heftig ich auch Schwung holte, so mutig ich vom höchsten Punkt der schwingenden Schaukel ins dunkle Freie sprang, die Linie vermochte ich nie zu erreichen. Ich haderte mit Willi, haderte mit dem Erzengel, wollte wissen, warum ich ihm trotz meiner üppigen Geschenke nicht ein einziges Mal begegnet war. Hatte ich nicht eben erst die halbe Speisekammer für ihn ausgeraubt? Willi tröstete mich: Ob ich denn nicht merkte, dass ich eben fast einen Meter weiter geflogen war als zu Beginn meiner Flugübungen? Der Erzengel verzeihe vieles, aber eine Sünde nicht: den Zweifel an seiner Macht und an der Gültigkeit seiner Versprechen.

Hat die Mutter nicht geahnt, dass ich unter einen fremden Bann geraten war? Oder wollte sie nichts davon wissen, weil sie mit der täglichen Sorge um die Ernährung und durch die Näharbeiten für vier Kinder ohnehin überfordert war? Aus ihren Briefen geht hervor, dass sie Willi anfangs durchaus mochte. Er hatte sich ihre Gunst verschafft, weil er ihr manchmal beim Tragen der Einkäufe und beim Schleppen der schweren Holzstücke zum Geräteschuppen half, die der Lieferant auf der Straße ablud. Und er war ihr wohl noch auf andere Weise nützlich. Immer wenn die Mutter Besuch aus der Stadt hatte – und Besuch kam oft –, war er zur Stelle. Vom Balkon des Hauses gegenüber, in dem er wohnte, konnte er gut beobachten, wer bei uns ein oder aus ging. Meistens war es Linda, die beste Freundin der Mutter, die ein paar Tage oder auch ein paar Wochen blieb. Aber manchmal kamen auch Männer, die uns als Freunde der Eltern vorgestellt wurden – Männer in Anzügen mit feingliedrigen Fingern, Theaterleute, die von weit her anreisten. Sie brachten der Mutter und uns Geschenke mit, die man im Dorf nicht kaufen konnte, strichen uns über den Kopf und wiederholten geduldig die Vornamen, die die Mutter ihnen vorgesagt hatte. Anschließend verwechselten sie die Namensträger, und auch wir vergaßen, wie sie hießen. Wir wussten, dass die Mutter keine Zeit für uns hatte, wenn Gäste aus der Stadt eintrafen, und Willi wusste es auch. Dann stand er am Gartentor und rief nach Hanna oder mir. Er hatte rasch begriffen, dass meine Mutter es nicht ungern sah, wenn er ihr die Kinder für eine Weile abnahm.

Einmal kletterten Willi und ich auf das Dach des Holzschuppens, um von dort einen besseren Absprung für unsere Flugübungen zu haben. Als ich mich gerade abstoßen wollte, hielt Willi mich zurück und deutete auf das Schlafzimmer meiner Mutter. Hinter dem Fenster, behauptete er, habe er sie eben mit dem fremden Mann aus Berlin in einer engen Umarmung gesehen. Er sei sicher, die beiden hätten sich geküsst. Ich bohrte meine Blicke in die dunklen Fensterscheiben, konnte aber weder meine Mutter noch den Gast entdecken. Ich war wütend auf Willi und sagte ihm, er solle mich mit seinen dummen Witzen in Ruhe lassen.

Spring schon, sagte Willi, oder hast du etwa Angst? Er stieß sich vom Dach ab. Ich tat es ihm nach und wunderte mich. Anders als bei Vögeln halfen rudernde Arme nicht im Geringsten beim Fliegen. Ich war froh, dass ich nach meinem Sturz wieder aufstehen konnte. Willi zog mich hoch und forderte mich auf, ihm zu folgen. Er werde mir sofort beweisen, dass er keinen Unsinn geredet habe, rief er mir zu. Er habe ein Instrument zu Hause, mit dem ich durch geschlossene Fenster, durch Vorhänge und sogar durch Wände schauen könne. Wir rannten den steilen Weg hinunter zum Gartentor und in sein Haus. Dort angekommen, schlich er mit dem Zeigefinger auf den Lippen die Treppe hinauf in den zweiten Stock. Aus einem Versteck in seinem Zimmer holte er ein Gerät hervor, das ich noch nie gesehen hatte – ein Instrument mit kleinen runden Gläsern, die in einer beweglichen Einfassung steckten. Willi schärfte mir ein, ich dürfe niemandem von diesem Gerät erzählen, er habe es in den letzten Kriegstagen von einem Gebirgsjäger gegen eine alte Hose seines Vaters eingetauscht. Dann führte er mich auf den Balkon vor seinem Zimmer, gab mir das Ding in die Hand und unterwies mich darin, mit einer Drehung an dem Rädchen die Schärfe einzustellen.

Ich richtete das Gerät auf unser Haus. Es dauerte lange, bis ich, erschreckend nah, den Erker mit den sechsteiligen Fenstern im Fokus hatte. Aber schon bei der geringsten Bewegung am Rädchen verschwand das Bild wieder und ich sah nur noch eine geriffelte weiße Fläche mit riesengroßen schwarzen Flecken.

Jetzt siehst du die Birke vor eurem Haus, erklärte Willi.

Plötzlich drückte er meinen Kopf nach unten. Da sind sie!, flüsterte er. Ich legte das Gerät ab, weil ich nichts mehr sah, und lugte durch eine der herzförmigen Aussparungen in der Balkonbrüstung. Die Mutter verließ mit dem Besucher aus Berlin gerade das Haus. Die beiden liefen dicht unter uns vorbei, Richtung Kirche. Wir verfolgten ihren Weg, bis sie hinter der Kurve verschwanden. Sie würden schon wieder auftauchen, sagte Willi, und er wisse auch, wo.

Wir vertrieben uns die Zeit, indem wir mit Willis Gerät andere, weit entfernte Ziele heranholten: das Zifferblatt der Kirchturmuhr, einen Heuschober hoch oben in den Hügeln, in dem sich, behauptete Willi, immer noch Gebirgsjäger versteckten, die Geröllschlucht zwischen den Waxensteinen, die jetzt von Schnee bedeckt war und in einem weißen S bis hinab zu den grünen Hügeln lief. Plötzlich stieß Willi einen Pfiff aus. Da, jetzt hab’ ich sie erwischt! Er erklärte, er habe meine Mutter und ihren Gast auf dem steilen Höhenweg entdeckt, der hinter der Kirche zur Neuneralm und weiter hinauf zum Bärenwald führte. Er berichtete mir, wann sie stehen blieben, wann sie sich auf eine Bank setzten, um Luft zu schnappen, wann sie wieder aufstanden und weiter in die Höhe stiegen. Und jetzt umarmen sie sich! Ich riss ihm das Gerät aus der Hand. Aber so wild ich auch an dem Rädchen drehte, ich konnte nur Hügel und Tannenwipfel erkennen. Willi zeigte mir noch einmal, wie die Schärfe einzustellen war, und wies mich an, das Rädchen dann auf keinen Fall mehr zu berühren. Zuerst sah ich nur beängstigend tiefe Risse in der grauen Felswand des Kleinen Waxensteins, den ich bisher für unzerstörbar gehalten hatte. Die Wand war plötzlich so nah, dass ich glaubte, ich könne sie mit der Hand berühren. Weiter unten, am Fuß der feuerroten Felswand, entdeckte ich zwei Punkte, die sich bewegten und, angestrahlt von der untergehenden Sonne, miteinander zu verschmelzen schienen. Es war, als würde die Sonne ihren Niedergang hinauszögern, um den Frevel der beiden für immer in die Wand zu brennen. Und ich fürchtete, nein, ich wünschte mir in diesem Augenblick, dass ein Felsschlag ihrem Treiben ein Ende setzen würde.

2

Ich bin nicht sicher, ob ich dem Liebhaber meiner Mutter je begegnet bin. Aus den Briefen geht hervor, dass Andreas einer der Männer war, die uns in Grainau besuchten. Aber ich kann mich an kein Bild erinnern, das ich mir als Kind von ihm gemacht hätte. Hätte ich ihn für den Mann gehalten, den die Mutter dort, unter den Waxensteinen, umarmt hatte, hätte sich mir sein Gesicht eingeprägt. Aber vielleicht war die ganze Szene nur eine Phantasie, die ich mir mit Willis Gerät vor den Augen und dank seiner Einflüsterungen darüber, was ich sah, eingebildet hatte.

Nach dem Tod der Mutter waren wir Geschwister zu einer verschworenen Gemeinschaft zusammengewachsen. Vor allem die fromme, von uns allen heiß geliebte Oma, die Mutter des Vaters, die uns betreute, hatte zu der Vorstellung beigetragen, dass unsere Mutter eine Heilige gewesen war, die sich für ihre Kinder aufgeopfert hatte. Andererseits hörten wir schon früh, dass die Mutter ihrem Mann nicht immer treu gewesen, dass sie »fremdgegangen« war. Als wir älter waren, verdichtete sich das Gerücht dank einiger redefreudiger Bekannter und Verwandter zur Gewissheit, aber es beschäftigte uns nicht besonders. Es fügte sich wie ein nachträglicher Eintrag in das feste Bild, das wir uns von der Mutter machten, und störte uns nicht. Die Mutter hatte uns durch den Krieg gebracht und war unerklärlich früh, wahrscheinlich an Unterernährung und physischer Erschöpfung, gestorben.

So war es denn kein Schock für mich, die Geschichte mit dem fremden Mann, auf die Willi mich zuerst gestoßen hatte, mit den Worten meiner Mutter aus ihren Briefen zu erfahren. Was mir den Atem nahm, war die Wucht ihrer Leidenschaft und die Radikalität, mit der sie sich ihren Gefühlen stellte. Der Sohn, der diese Briefe las, war dreißig Jahre älter geworden als seine Mutter. Worüber hätte er mit der jungen Frau rechten sollen? Es konnte nur darum gehen, sie und ihr kurzes Leben zu verstehen. Und dabei vielleicht etwas über jenen Teil meines eigenen Lebens zu erfahren, den ich nicht hatte bestimmen können.

Die Geschichte zwischen Andreas und der Mutter beginnt mitten im Krieg in Königsberg. Die beiden Familien – die Mutter mit ihrem Mann Heinrich und den drei Kindern, das vierte war noch nicht geboren – und der damals noch kinderlose Andreas mit seiner Gattin wohnen in demselben Haus. Die beiden Männer sind an der städtischen Oper tätig, Andreas als Regisseur, Heinrich als Dirigent. Zu dieser Zeit müssen Millionen von deutschen Männern bereits an den Fronten des Hitlerkrieges ihr Leben einsetzen. Theater- und besonders Opernkünstler gelten noch als unabkömmlich. Der Reichspropagandaminister und selbst ernannte »Reichsdramaturg« Joseph Goebbels lässt den Betrieb an den Opern bis zum Herbst 1943 weiterlaufen. Als viele deutsche Städte bereits brennen, als die Theater- und Opernhäuser teilweise oder ganz in Trümmern liegen, gibt es in Deutschland immer noch Premieren und Premierenfeiern. Noch im November 1943 kann Andreas an der Deutschen Oper in Berlin unter seinem Dienstherrn Goebbels »Così fan tutte« aufführen – zwei Wochen, bevor das Haus zerbombt wurde. Erst im November 1944 werden Heinrich und Andreas eingezogen und ihren Einheiten zugewiesen.

Für die Mutter ist die Begegnung mit Andreas ein Naturereignis, für das es im Deutschen kein geeignetes Wort gibt. »Coup de foudre« nennen es die Franzosen, »colpo di fulmine« sagen die Italiener. Es ist ein Blitzschlag der Liebe, der sie im Innersten erschüttert und jeden Widerstand zerschmilzt. Ist es meine Schuld, wird sie Andreas später fragen, daß ich dich eines Tages sah, liebte, mich an dich band, so daß ich mich nicht mehr lösen kann?

Schon früh in ihrer Ehe, noch bevor sie Andreas kennenlernte, hat sie gegenüber einem anderen Liebhaber ein Bekenntnis abgelegt, an dem sie über alle Schmerzgrenzen hinweg festhalten wird.

Mir ist es so seltsam ergangen: Ich hab’ versucht, Entschuldigungen herbeizuführen – nach der einen oder anderen Richtung – erst hab’ ich dich haben wollen, und dann hab’ ich dich restlos vertreiben wollen. Beides glückte nicht, weil ich viel zu wenig ehrfürchtig war vor hohen Gesetzen, weil ich noch nicht wußte, daß man weder verlangen – noch sich versagen – darf, wenn das Schicksal einem aufträgt: zu lieben. Weil ich dies in großen Schmerzen erfahren habe, ist es ganz still in mir geworden, und mein Leben wird nicht mehr gestört von diesen Dingen, die es fast zerbrochen hätten, weil ich sie falsch verstanden habe.

In den Briefen an die Verwandtschaft – meist an ihre Schwiegermutter, denn an ihren Vater und an ihre Schwester schreibt sie kaum – finde ich die Mutter wieder, die wir kannten. Eine Frau, die ganz für ihre Kinder lebt. Meist sind es Weihnachts- und Geburtstagsbriefe, die sich in endlosen Einzelheiten über die Schwierigkeiten der Versorgung, über ihren Ärger mit den Kindermädchen, mit Danksagungen und guten Wünschen erschöpfen. Briefe, wie sie in jenen Jahren wohl tausendfach geschrieben wurden. Wenn sie von ihren Leidenschaften handeln, entsteht ein anderer, ganz eigener Ton, eine poetische und präzise Sprache, fragend, träumend, hingegeben, aber auch erbarmungslos gegen sich und andere. Es ist, als würde sie in diesen Briefen eine Fähigkeit entfalten, die sie nach und nach entdeckt. Erst in der rückhaltlosen Offenheit für den Tumult, der in ihr tobt, findet sie zu sich selber.

Hans, den Adressaten des oben zitierten Briefes, hat die Mutter später in die Wüste geschickt und danach kaum mehr ein gutes Wort für ihn gefunden. Aber ihrer Überzeugung von den hohen Gesetzen und der Schicksalhaftigkeit der Liebe, der man sich nicht ungestraft entziehen dürfe, bleibt sie treu. Erst in der Begegnung mit Andreas entwickelt sich ihre Bereitschaft, dieses Schicksal anzunehmen, bis zur letzten Konsequenz, bis zur Selbstzerstörung.

Das Paar sieht sich in großen Abständen. Es bleibt unklar, in welchem Hotel, in welcher Wohnung sie ihre seltenen Liebesstunden verbringen. Ihre Treffen sind weniger beschränkt durch große Entfernungen, zerbombte Städte und zerstörte Bahngleise als durch Andreas’ engen Terminplan. Nie kommt es vor, dass die Mutter eine Verabredung absagt, weil etwa der Zug nicht fährt oder weil sie niemanden gefunden hat, der die Kinder versorgt. Immer ist er es, der viel beschäftigte Regisseur, dem in letzter Minute etwas dazwischenkommt, der nicht die Zeit findet, sie anzurufen, obwohl er einen ganzen Tag lang in unmittelbarer Nähe ist – wofür er sich dann entschuldigt. Überhaupt ist er ständig dabei, sich zu entschuldigen.

Ab dem Sommer 1944 begibt sich die Mutter mit ihren Kindern auf die Flucht nach Süden. Paul, der Jüngste, ist gerade ein Jahr alt und muss getragen werden. Sie muss auf Züge warten, die sich an keinen Fahrplan halten, sich mit anderen Flüchtlingen um die Plätze streiten, reist von einer Stadt in Sachsen zur nächsten und sucht Unterkunft bei Familienfreunden und Verwandten. Muss sich, wenn sie für ein paar Tage oder Wochen aufgenommen wird, um Holz oder Kohlen für den Ofen kümmern, um Lebensmittel und Kleidung für die Kinder, muss Windeln waschen, Strümpfe stopfen, Mäntel flicken, durchlöcherte Schuhsohlen reparieren und all diese Arbeiten plötzlich unterbrechen und mit den Kindern in den nächsten Keller hasten, wenn Alarm ist. Jeder Tag ein Zwölf- oder Sechzehnstundentag, sie kann nur Atem schöpfen, wenn ihre nie recht erklärten und nie auskurierten Unterleibsbeschwerden sie wieder einmal in eine Klinik treiben. Und dennoch werden all diese Beschwernisse sie nicht an einer Begegnung mit dem Geliebten hindern – falls er sie denn für ein paar Stunden in seinem Terminplan unterbringen kann.

Erst nachts, wenn sie die Kinder zu Bett gebracht hat, findet sie die Kraft, ihm ihre hell auflodernden Sehnsuchtsbriefe zu schreiben, ihm ein Päckchen mit Lebensmittelmarken und Tabak zu packen und die gemeinsame Zukunft zu entwerfen, für die sie in ihren Augen doch bestimmt sind.

Alles, was ihr widerfährt, was sie bewegt, muss sie ihm mitteilen. Einmal, es muss im dritten Kriegsjahr gewesen sein, findet sie sich allein auf einem Spaziergang und folgt einem mächtigen Gesang. Auf einem Abstellgleis im Wald entdeckt sie einen Güterwaggon, voll besetzt mit russischen Kriegsgefangenen. Die Männer haben kaum Platz zum Stehen, sie sind eingesperrt wie die Tiere, aber ihr Gesang ist so mächtig, so voller Glauben und Gebet, so viel stärker als alle Schwerter dieser Welt, dass sie in Tränen ausbricht. Alle, die so singen können, werden vielleicht jetzt nicht mehr singen – und sicher nicht, solange die Gewalt fortgeht – aber sie werden jene Kraft weitertragen, um derentwillen der Mensch geworden ist: um seiner Freiheit willen.

Sie schreibt dem Geliebten von ihrer Scham darüber, wie weit sie alle noch von dieser Freiheit entfernt sind, und schon ist sie mit diesem Gedanken wieder bei ihm.

Die Qual um dich und mich hat Erlösung gefunden in der Qual aller, die da sangen.

Es ist still am Haus, als sie aus dem Wald zurückkommt, und in der Tür sieht sie ihn stehen, ihn, mit dem sie eben noch in Gedanken gesprochen hat. Sie blickt in seine Augen, schreit auf vor Schreck und Glück. Wie kann es sein, dass er plötzlich auf ihrer Schwelle steht? Hat er ihre Ansprache, ihren Ruf gehört, oder bildet sie sich alles nur ein?

Manchmal, wenn ich versuche, nüchtern zu sein, begreife ich nichts mehr. Aber ich kann nicht nüchtern sein. Hinter allen dunklen Fragen, hinter aller Ungewißheit steht eben immer unerschüttert mein Glaube daran, daß dies alles nicht umsonst ist. Ich weiß nicht, was es mir sagt: Meine Klugheit, meine Lebenserfahrung, mein Spürsinn – daß du mich und meine Existenz erst verlangst, wenn die Tore des Glücks hinter dir zugeschlagen sind. Siehst du, und dagegen sträubt sich alles in mir, ich müßte ja zu meiner Selbsterhaltung dein Unglück wünschen. Aber das weißt du ja, wie tief und leidenschaftlich ich immer nur wünsche, daß es dir gutgehe, daß du all das um dich hast, was du brauchst zum Atmen. Lieber will ich abseits stehen und von ferne zusehen. Deine Fragen, deine Zweifel halten mich wach, an deinem Unglauben wächst mein Glaube – nur ganz allein lassen darfst du mich nicht. Vielleicht ist’s gut, diese verzehrende Sehnsucht – nach dir – die mich immer wieder herausreißt aus meinem grauen Tag, die mich wach hält, die mir Mut gibt für eine dunkle Zukunft.

In einem anderen Brief fällt der Satz, der wie ein Menetekel über der Leidenschaft der Mutter steht: Das Gefühl der Liebe ist nicht abhängig von deiner Antwort an mich – sehr abhängig ist aber das Glücksgefühl davon.

Dem Sohn, dem verspäteten Leser, sträuben sich die Haare, er möchte seiner Mutter ins Wort fallen. Stopp, streiche diesen Satz! Wie soll diese Liebe gut gehen? Du lieferst dich deinem Liebhaber, diesem Götterliebling, wie du ihn nennst, mit Haut und Haaren aus, du bettelst ihn an, du kniest vor ihm!

Gleichzeitig rührt sie mich mit dem Schluss ihres Briefes, mit dem der viel beschäftigte Andreas womöglich gar nichts anfangen konnte:

Hab heute meinen Jungen wie einen Märchenprinzen angezogen. Mit einem azurblauen Mantel, den ich mit glitzernden Sternen beklebt hab’. Warum ich dir das erzähle? Weil ich das, was ich da für mein Kind tat, in übertragenem Sinn dir tun möchte. Weil es meine Sehnsucht ist, etwas, was ich meinem Kind zur Freude tat, für dich tun zu können. Könnt’ ich doch dein Herz zart einhüllen in solchen blauen weichen Zaubermantel, daß es beschützt sei von aller Qual. So sind’s nur Worte, die ich dir senden kann. Was ich darüber hinaus noch habe, wagt sich aus unbegreiflichen Gründen nicht ans Licht.

Die