11,99 €

Mehr erfahren.

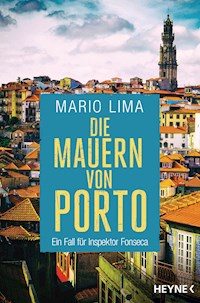

- Herausgeber: Heyne Verlag

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

Schuld verjährt nicht

Ein neuer Fall führt Inspektor Fonseca und sein Team in den ältesten Teil von Porto, in das enge und verwinkelte Bairro da Sé. Nach einem Brand findet die Feuerwehr zwei Skelette, eingemauert in einem alten, leerstehenden Haus. Es handelt sich um zwei weibliche Mordopfer, die Mordkommission nimmt die Ermittlungen auf. Auch die Bewohner des Bairro sind nicht untätig, denn der Fall wühlt alte Konflikte wieder auf, jeder scheint etwas zu wissen. Und jeder will Gerechtigkeit. Als ein weiterer Mord geschieht, muss Fonseca schnell handeln...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 384

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Das Buch

Das verwinkelte Bairro da Sé ist der älteste Stadtteil von Porto. Viele Gebäude dort haben nicht einmal Hausnummern. Das ist auch nicht nötig, man kennt sich. Umso größer ist der Aufruhr, als in einem seit Jahren leer stehenden, abgebrannten Haus gleich zwei Leichen gefunden werden – eingemauert. Ein klassischer Cold Case, die als weiblich identifizierten Skelette liegen dort mutmaßlich bereits seit Jahren. Der Mörder scheint so gut wie unmöglich zu ermitteln.

Der Fund schockt die Menschen im Viertel und wühlt tief liegende Konflikte wieder auf. Im Bairro da Sé weiß immer jemand irgendwas, und die Vorstellung, dass ein alter Mord ungestraft bleiben könnte, gefällt den alteingessenen Bewohnerinnen und Bewohnern ganz und gar nicht. Das macht die Ermittlungen für Inspektor Fonseca von der Polícia Judiciária nicht gerade einfacher. Ein Wettlauf gegen die Zeit und die Wut der Bevölkerung beginnt. Als ein weiterer Mord geschieht, muss die Polícia schnell handeln.

Der Autor

Mario Lima ist das Pseudonym eines deutschen Autors, der seit vielen Jahren in Portugal lebt. Mit seiner Frau und drei Katzen wohnt er im grünen Norden des Landes. Dort kümmert er sich auch gern um seine Weinreben und keltert selbst etwas roten Vinho Verde.

Bei Heyne erschien von ihm zuletzt Tod in Porto

MARIOLIMA

DIEMAUERNVONPORTO

Ein Fall für Inspektor Fonseca

ROMAN

WILHELMHEYNEVERLAGMÜNCHEN

Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Glossar der portugiesischen Ausdrücke im Anhang.Copyright © 2021 by Mario LimaOriginalausgabe 03/2021Copyright © 2021 by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 MünchenRedaktion: Thomas BrillUmschlaggestaltung: Designomicon, München, unter Verwendung von Shutterstock.com / Maxx-StudioSatz: Vornehm Mediengestaltung GmbH, MünchenISBN: 978-3-641-26749-0V001www.heyne.de

Ruhig, ganz ruhig. Es ist überhaupt nichts passiert.

Er atmete tief durch.

Aber der Einschlag war verdammt nahe gewesen. So nahe wie nie zuvor.

Er stand am Fenster seines Arbeitszimmers und blickte hinunter in den Garten, auf die gepflegten Wege und Beete mit ihren sorgsam geschnittenen Buchsbaumhecken, auf die großen Kamelien, deren rote und weiße Blüten in der Sonne leuchteten, und die einzelne, weit ausladende Palme.

Von unten hörte er die Stimmen seiner Frau und seiner Tochter und manchmal die seines angehenden Schwiegersohns. Es war Sonntagmittag, kurz vor dem Aufbruch ins Restaurant. Gleich musste er zu ihnen hinuntergehen.

Hinter ihm, auf dem schweren alten Schreibtisch, stand sein aufgeklappter Laptop. Es war Zufall gewesen, dass ihm die Meldung unter »Lokalnachrichten« überhaupt ins Auge gefallen war:

»Brand im Bairro da Sé«.

Als er den Straßennamen gesehen hatte, war er gleich unruhig geworden, hatte rasch den Artikel überflogen: Rauchgeruch kurz vor Mitternacht. Flammen, die aus dem Dachstuhl schlugen. Es gab keine Fotos, und eine Hausnummer hatte er auch nicht gefunden. Aber dann, Gott sei Dank, diesen Satz:

»Als die Feuerwehr eintraf, waren die Hausbewohner und ein paar Nachbarn schon mit Gartenschläuchen gegen die Flammen vorgegangen und hatten auch eine alte Frau aus dem Dachgeschoss geborgen, die mit Brandverletzungen an den Händen ins Krankenhaus Santo António gebracht worden war.«

Er hatte den Satz drei-, viermal gelesen. Ja, da stand es: Hausbewohner. Alte Frau aus dem Dachgeschoss geborgen. Es war kein leer stehendes Haus gewesen. Es war irgendein anderes in der Straße.

Er wandte sich vom Fenster ab und ging zurück an den Schreibtisch. Im Stehen las er noch einmal den letzten Absatz:

»Das Haus in der Rua da Bainharia, einer der ältesten Straßen der Stadt, wurde für vorläufig unbewohnbar erklärt. Der Zivilschutz brachte die Mieter in einer Pension unter. Die Feuerwehr machte sich gleich heute, am Sonntagmorgen, an die Aufräumarbeiten und begutachtete die Schäden, die durch den Brand und das Löschwasser entstanden waren. Ein Sprecher der Stadtverwaltung sagte, angesichts der beengten Verhältnisse im Bairro da Sé hätte alles viel schlimmer kommen können, und lobte die Feuerwehr ausdrücklich für ihren Einsatz.«

Allerdings, dachte er. Allerdings … es hätte sehr viel schlimmer kommen können.

Von unten rief seine Frau: »Cláudio, bitte! Wir müssen los! Wir haben doch den Tisch bestellt!«

»Ja! Ich komme!«

Er streckte seine Hand nach dem Laptop aus. Langsam und nachdenklich klappte er ihn zu.

1

An diesem Sonntag Ende Februar lag schon der Frühling in der Luft. In der Sonne war es angenehm warm, und dass das Blau des Himmels noch etwas winterlich blass war, sah man erst hinterher auf den Fotos. In ganz Porto hielt es niemanden in seinen vier Wänden. Ob als Paar oder allein, ob als ganze Familie, ob mit Hund oder ohne – alles flanierte in der Mittagssonne dahin, und wo immer auf den Café- und Restaurantterrassen ein Tisch frei wurde, war er im Nu wieder besetzt. Auf den Strandpromenaden in Foz do Douro genoss man den Blick übers Meer und das Schauspiel der rauschenden Brandung, zwischen den Säulen der Pergola hielten sich die ersten verliebten Paare umschlungen. Andere bummelten unter den hohen Palmen des Passeio Alegre und die Uferwege am Rio Douro entlang, manche fuhren auch mit dem Fahrrad oder kurvten auf Skateboards zwischen den Spaziergängern hindurch.

Auch an der Ribeira, der Uferzone der Altstadt, war alles entschlossen, diesen geschenkten Frühlingstag zu genießen, schlenderte entspannt an den Kaimauern dahin, hörte den Straßenmusikern zu, fuhr mit Ausflugsbarkassen auf dem Douro hin und her oder saß beim Mittagessen unter den weißen Sonnenschirmen und Markisen.

An einem der Tische saß auch Carlos Brandão, ein Mann von Mitte dreißig, Ingenieur beim Städtischen Bauamt, mit seiner Frau und ihren beiden Kindern. Alle vier aßen eine Francesinha, wie sie es sonntags gerne taten. Sie alle liebten diese Sandwich-Ungetüme, die mit Käse überbacken und dann heiß in tiefen Tellern mit Spezialsoße serviert wurden. Auf die Soße kam es ganz besonders an, und sie bewerteten sie jedes Mal nach einem familieneigenen Punktesystem.

Carlos’ Francesinha war schon halb verspeist, und er reckte ab und zu den Hals, ob sich nicht irgendwo ein Kellner blicken ließ. Es war eine Frage des Timings. Wenn er es jetzt nicht schaffte, sein zweites Bier zu bestellen, dann kam es nicht mehr rechtzeitig, bevor er fertig war.

Da! Ein Kellner – der sich allerdings hartnäckig weigerte, in seine Richtung zu sehen. Carlos hatte schon die Hand zum Fingerschnippen erhoben, als sein Telefon auf dem Tisch zu vibrieren begann.

Er sah auf das Display. Nein, dachte er, nein, ehrlich nicht! Nicht heute!

Einfach nicht rangehen? Er seufzte innerlich, bat seine Frau mit einem Blick um Verzeihung und hob das Telefon ans Ohr. »Ja?«

»Carlos? Ich weiß, dass heute Sonntag ist. Tut mir leid. Aber sonst kann ich niemanden erreichen. Was machst du gerade?«

»Wir sitzen hier friedlich in der Sonne und essen Francesinhas.«

Das sollte heißen: »Dies ist mein einziger Tag mit der Familie. Da könntet ihr mich wirklich mal in Ruhe lassen.«

»Das ist schön. Ich will auch gar nicht lange stören. Wo seid ihr denn?«

»An der Ribeira.«

»An der Ribeira? Das trifft sich ja günstig! Dann kannst du mal eben zu Fuß hingehen. Dauert nicht lange, versprochen!«

Der Kellner blickte zufällig in seine Richtung, Carlos hob auffordernd sein leeres Bierglas. Der Kellner nickte ihm zu und verschwand.

»Was gibt’s denn so Dringendes?«

»Es geht noch mal um diesen Brand von gestern Nacht, im Bairro da Sé. Die Feuerwehr hat angerufen. Die haben da ein Problem.«

»Ich dachte, das war nicht so schlimm?«

»War es auch nicht. Aber das Feuer hat aufs Nachbarhaus übergegriffen, und da ist auch ein Teil vom Dach eingestürzt.«

»Ja, und?«

»Das Nachbarhaus steht schon ewig leer und ist baufällig. Sie sagen, das Dach kann man nicht mehr betreten, und von innen kommen sie auch nicht ran. Da ist so eine merkwürdige Wand.«

»Was für eine Wand?«

»Eine gemauerte Wand, ohne Tür. Anscheinend nachträglich eingezogen. Und sie trauen sich jetzt nicht, da ein Loch reinzuhauen. Nicht dass dann der ganze Dachstuhl runterkommt. Sie meinen, das müsste sich erst jemand ansehen.«

»Hat das nicht Zeit bis morgen?«

»Nein. Sie sagen, sie müssen das Gebäude sichern. Bei den engen Gassen da … wenn da Trümmer runterfallen …«

»Ja, schon gut. Kann ich wenigstens noch zu Ende essen?«

»Natürlich, klar. Das heißt, du übernimmst das, ja?«

Carlos seufzte. »Wie ist die Adresse?«

Seine Tochter nahm das nicht so einfach hin. »Papa! Du hast gesagt, dass wir noch mit dem Schiff fahren!«

»Ja, das macht ihr ja auch. Zusammen mit eurer Mama. Die ganze Sechs-Brücken-Tour, wie versprochen!« Zu seiner Frau sagte er: »Ich ruf an, ja?«

Zu Fuß ging er zur Praça da Ribeira. Der halbe Platz war ebenfalls voller Cafétischchen und Sonnenschirme. Carlos ging an den Lokalen vorbei, ließ mehreren Kellnern den Vortritt und betrat dann am Ende des Platzes die schmale und schattige Rua dos Mercadores, in der es gleich deutlich kühler war. Nach einer Weile war er so gut wie allein. Auf dem Kopfsteinpflaster ging er die leicht ansteigende Straße hinauf, wie ungezählte andere vor ihm seit dem Mittelalter.

Es war tatsächlich nicht sehr weit. Nach wenigen Minuten bog er in die Rua da Bainharia.

Einige Feuerwehrmänner und zwei Schutzpolizisten standen vor dem Haus beisammen. »Bom dia«, sagte er. »Carlos Brandão. Ich bin der Ingenieur vom Bauamt.«

»Ah, sehr gut. Dann kommen Sie mal mit.«

Ein Feuerwehrmann ging vorweg, einer der Polizisten folgte ihnen. Durch das enge, düstere Treppenhaus stiegen sie hinauf bis zur Mansarde. Je höher sie kamen, desto stärker wurde der Brandgeruch. In der verstaubten Glaskuppel über ihnen waren mehrere Scheiben zerbrochen, das Tageslicht fiel in einzelnen Bahnen herab.

»Wahrscheinlich war es wieder ein Kabelbrand«, sagte der Feuerwehrmann. »Die Leitungen in diesen Häusern sind ja alle uralt und zusammengeflickt. Ein Wunder, dass da nicht mehr passiert.« Er schüttelte den Kopf. »Und dann versuchen Sie mal, an den Brandherd ranzukommen. Bei den Straßen hier! Die meisten sind so schmal, dass der Löschzug nicht hineinfahren kann. Dann heißt es Schläuche abrollen und zu Fuß weiterlaufen. Und die Leute stehen da rum und schimpfen, weil es ihnen nicht schnell genug geht.«

»Kann ich mir vorstellen.«

»So, da wären wir. Das da ist die Wand.«

Carlos trat näher. Dass die Wand hier nicht hingehörte, erkannte er mit einem Blick. Grob aus Ziegelsteinen gemauert und unverputzt, trennte sie den vorderen Teil der Dachschräge vollständig ab. Es gab keinerlei Zugang zu dem Raum dahinter.

Der Feuerwehrmann legte den Kopf in den Nacken. »Sie sehen ja … Das ganze Dach sieht aus, als ob es nur noch vom Taubendreck zusammengehalten wird. Kann sein, dass es ohne die Wand einfach einstürzen würde.«

»Tja, und gut sieht die auch nicht aus, das stimmt schon.« Carlos nahm seinen Autoschlüssel aus der Tasche und kratzte damit an einer Mauerfuge. Der Mörtel zerbröselte sofort zu Sand. »Falsches Mischungsverhältnis. Also, ein großer Maurermeister war das nicht.« Er trat einen Schritt zurück. »Sehen Sie sich die Stoßfugen an: mal hier, mal da, wie es gerade so kommt. Der wusste wohl selber nicht, was für ein Mauerverband das werden sollte. Ein Wunder, dass das Ding überhaupt noch steht.«

»Das ist eben die Frage: Was passiert, wenn wir da mit dem Vorschlaghammer rangehen?«

»Wenn ich das wüsste. Warten Sie …« Carlos zückte sein Telefon, suchte nach einer Nummer. »Ist natürlich schwierig heute, am Sonntag. Mal sehen, was sich machen lässt.«

Es dauerte etwas – sie warteten unten vor dem Haus – , aber dann kam tatsächlich, laut rumpelnd und scheppernd, ein alter Pritschenwagen in die Straße gefahren und hielt an derselben Ecke, an der auch die Feuerwehr stecken geblieben war. Zwei Männer in Overalls zogen ein paar Metallrohre von der Ladefläche, nahmen sie auf die Schultern und gingen zu Fuß weiter. Wenig später war der Dachstuhl mit Baustützen gesichert, und die beiden fingen an, die ersten Ziegel aus der Wand zu klopfen.

Als das Loch schon fast groß genug war, um gebückt hindurchzusteigen, stürzte doch noch ein Teil der Wand ein. Alles stand plötzlich, hustend und die Augen kneifend, in einer Staubwolke.

Carlos untersuchte gerade die stehen gebliebenen Mauerreste, als einer der Feuerwehrmänner laut »Puta que o pariu!« rief. »Seht euch das an …!«

»Moment! Alle zurückbleiben!« Die beiden Schutzpolizisten drängten sich nach vorn. Zwischen den umherliegenden Trümmern traten sie behutsam und mit eingezogenen Köpfen ein, zwei Schritte in den schmalen Raum, der hell und offen vor ihnen lag. Von dem Dach darüber waren nur verkohlte Sparren übrig.

Auf dem Boden lag ein Haufen schwarzer Plastikplanen, und darunter ragte etwas Helles hervor. Es waren Knochen. Ein Fuß. Ein skelettierter menschlicher Fuß.

Die Polizisten warfen ein paar Dachschindeln zur Seite, die auf den Haufen gefallen waren, dann hoben sie langsam, jeder an einem Ende, die Plane an. Pfützen von Löschwasser hatten sich darauf gehalten, die sie erst seitlich abfließen ließen.

Der zweite Fuß kam zum Vorschein, dann die Beinknochen. Nur das Rascheln der Plane war zu hören, sonst nichts. Dann erhob sich ein Raunen. »Meu Deus!«

Zwei weitere Knochenfüße waren erschienen. An diesen hingen noch Reste von Schuhen.

»Vorsichtig! Langsam …« Die Polizisten zogen die Plane jetzt ganz weg. Einen Moment lang standen sie alle sprachlos da. Mehrere der Männer bekreuzigten sich.

Vor ihnen lagen zwei menschliche Skelette, das eine wie im Arm des anderen.

Einer der Polizisten sagte schließlich: »Ich frage mal in der Zentrale nach, was wir machen sollen.«

»Rufen Sie lieber gleich die PJ«, sagte Carlos. »Und jetzt sollten wir alle rausgehen und hier nichts mehr anfassen.«

2

»Oha, es wird ernst, was?«, sagte Dona Amélia mit einem Lächeln, während sie mechanisch die frische Papierdecke auf dem Restauranttisch glatt strich. Es war Montagmorgen, das Lokal war noch geschlossen. Auch die Kellnerin Sandra hinter dem Tresen hörte nicht auf, laut klappernd Espressotassen einzuräumen, als sie der Frau zulächelte, die gerade durch die Hintertür den Gastraum betreten hatte.

»Bom dia!«, sagte Tété Marinho. »Ja, ich muss los. Bin schon spät dran.«

»Sie haben ja noch nicht mal gefrühstückt!«

»Zu viel Zeit vor dem Spiegel verbracht! Nun ja, mein erster Arbeitstag. Da muss ich schon einen guten Eindruck machen. Wie sehe ich aus?« Sie wandte sich erst der einen, dann der anderen zu, beide nickten anerkennend.

»Wie es sich gehört«, sagte Dona Amélia. »Ganz die Senhora Doutora!«

»Danke, danke.« Tété lächelte ihr zu. Unter dem offenen hellen Trenchcoat trug sie einen dunkelgrauen Hosenanzug mit Nadelstreifen, eine hochgeschlossene weiße Bluse und schwarze Stiefeletten mit praktischen Absätzen.

Seit mehr als einer Woche wohnte sie jetzt in einem der beiden möblierten Zimmer über dem kleinen Restaurant. Mit Mitte vierzig und frisch geschieden war sie so unerwartet von Lissabon nach Porto versetzt worden, dass sie kaum Zeit für die Wohnungssuche gehabt hatte. Das letzte Jahr hatte sie ziemlich mitgenommen – es war einfach zu viel auf einmal gewesen – , und ihre Neigung, sich bei Stress mit Törtchen und anderen Leckereien zu trösten, war nicht ganz spurlos geblieben. Ihr Gesicht war runder als früher, auch sonst hatte sie etwas zugelegt. Wenigstens sah sie nicht auch noch blass und elend aus. Ihr Hautton war immer gleichbleibend Café com leite, ihr afrikanisches Erbe unverkennbar. Sie war in Angola geboren. Ihr dichtes schwarzes Haar – inzwischen gefärbt, um die Wahrheit zu sagen – war rundum kurz gehalten, und als Ohrringe trug sie zwei dezente goldene Perlen. Mit der Aktenmappe unter dem Arm sah sie aus wie eine Anwältin auf dem Weg zum Gericht, und das war auch in etwa der angestrebte Effekt. Ganz unzufrieden war sie also nicht.

»Dann drücken Sie mir mal die Daumen«, sagte sie, »dass ich dort auch so nett aufgenommen werde.«

»Aber klar!« Dona Amélia winkte gelassen ab. »Warum denn nicht? Wir sind hier in Porto! Die werden schon in Ordnung sein.« Sie ging mit Tété durch das leere Lokal und schloss ihr die Tür auf. »Heute Abend gibt’s Bacalhau à Gomes de Sá. Nicht verpassen! So was Gutes kriegen Sie in ganz Lissabon nicht!«

»Ich freu mich drauf«, sagte Tété. »Até logo!« Immer noch lächelnd, trat sie hinaus auf die morgendlich kühle Altstadtstraße und ging in Richtung Metrostation Aliados.

Sie war sehr froh, dass sie dieses Quartier gefunden hatte. Die ersten Tage in der fremden Stadt waren nicht einfach gewesen. Allein in dem öden Hotelzimmer, allein auf Wohnungssuche. Und niemand, mit dem sie reden konnte. Selbst ihre zwei Söhne, die beide in Lissabon studierten, hatten sich nur beiläufig am Telefon erkundigt, wie es ihr ging, da oben im Norden. »Und wie ist es da so? Ist es wirklich so schlimm mit dem Nebel?« Keiner der beiden war je in Porto gewesen, und sie schienen auch nicht vorzuhaben, sie in nächster Zeit zu besuchen. »Nein, ach was«, hatte sie angestrengt fröhlich geantwortet, »hier ist blauer Himmel! Die Sonne scheint, genau wie bei euch!«

Sie hatte sich mehrere kleine Apartments angesehen, aber eines hatte immer den Ausschlag gegeben: die Vorstellung, dort abends allein zu sitzen. »Danke«, hatte sie zu den Maklern gesagt, »aber das ist nichts für mich.«

Eines Abends war sie durch Zufall auf Dona Amélias Restaurant gestoßen. Es lag in einer kleinen, mit Kopfstein gepflasterten Seitenstraße des Altstadtviertels Vitória. Der Blick durch die Scheiben in das warm erleuchtete Innere hatte sie sofort hineingezogen. Es war ein schmales, lang gestrecktes Lokal, in dem die Tische eng beieinanderstanden und die Wände bis auf halbe Höhe mit blau-weißen Azulejos gekachelt waren. Unter der Decke hing der Fernseher, und durch die Durchreiche konnte man in die Küche sehen. An ihrem ersten Abend, allein an einem kleinen Tisch, hatte sie das beste Hähnchen Piri-Piri seit Langem gegessen und sich, ebenfalls seit Langem, mal wieder rundum wohlgefühlt. Auch wenn sie selbst außen vor blieb – einfach zu sehen und zu hören, wie das freundliche ältere Ehepaar, das gemeinsam das Restaurant betrieb, mit den Stammgästen plauderte, scherzte und lachte, hatte ihr wirklich gutgetan.

Erst bei ihrem zweiten Besuch war ihr das kleine Schild »Quartos/Rooms« aufgefallen, das draußen neben der Eingangstür hing. »Sie vermieten auch Zimmer?«, hatte sie die Kellnerin gefragt. Dona Amélia selbst war nach dem Kaffee mit ihr nach oben gegangen. Tété hatte sofort zugesagt.

Genau drei Mal hatte sie danach noch allein zu Abend gegessen, an ihrem kleinen Einzeltisch im Durchgang. Dann hatte sich Dona Amélia kopfschüttelnd zu ihr gesetzt und gesagt: »So geht das nicht. Immer allein. Das kann man ja nicht mit ansehen. Sie sind ein Familienmensch, genau wie ich, das merke ich doch. Wenn Sie hier wirklich niemanden kennen – warum essen Sie dann nicht einfach mit uns? Dann sind wir eben Ihre Familie, das ist für den Anfang besser als nichts.«

So war es gekommen, dass sie Abend für Abend, wenn die Hauptessenszeit vorbei war, am langen Tisch der Belegschaft Platz nahm und sich mit allen zusammen eines der Tagesgerichte schmecken ließ – mit Dona Amélia, ihrem Mann Artur, der Kellnerin Sandra und den beiden Marias aus der Küche – und dazu den guten Vinho Verde da Casa trank, den ein Schwager im Minho selbst produzierte.

Manchmal, wenn sie dann schwer und zufrieden in ihrem Bett lag, dachte sie zwar: O mein Gott, wenn du immer so spät und so reichhaltig isst, fängt deine Kleidergröße bald mit X an. Aber solche Bedenken wischte sie beiseite. Es war ja nur eine Übergangszeit. Irgendwann brauchte sie schon eine eigene Wohnung, das war ja klar.

So richtig eilig hatte sie es damit aber nicht mehr. Wenn sie abends die Augen schloss, hörte sie von unten noch immer das Klappern aus der Küche und das Schwatzen und Lachen der beiden Marias und lächelte still für sich. Dies war ein guter Ort, und wenn man auf dieser Welt einen gefunden hatte, sollte man eigentlich froh sein.

Die Lautsprecherstimme sagte: »Faria Guimarães«, und Tété blickte unwillkürlich hinauf zum Streckenplan. Noch drei Stationen.

Wieder betrachtete sie ihr Spiegelbild in der Scheibe des Metroabteils, vor den vorbeihuschenden Tunnelwänden, und hoffte, dass dies wirklich der Neuanfang war, den sie brauchte. Auf jeden Fall war sie entschlossen, das Beste daraus zu machen.

Wenn sie ehrlich war, hatte sie sich in Lissabon niemals wirklich zu Hause gefühlt. Auch nach so vielen Jahren nicht, so seltsam das klang. Zu Hause – das war immer noch Angola. Das Land, das es nur noch in der Erinnerung gab. Das Land, aus dem sie Hals über Kopf hatten fliehen müssen, als sie neun Jahre alt gewesen war.

Die Vorfahren ihres Vaters waren schon im neunzehnten Jahrhundert nach Afrika gekommen, mit der ersten Welle von Einwanderern aus Madeira. Auf den großen Kaffee- und Baumwollplantagen im Hinterland waren die portugiesischen Frauen lange Zeit in der Minderheit gewesen, und auch Tété hatte eine schwarze Großmutter gehabt.

Sie selbst war so hellhäutig, dass ihre Eltern sie oft tagelang im Haus versteckt hatten, wenn von irgendwo Schüsse zu hören waren. Das Gerücht war aufgekommen, die Scharfschützen der Rebellen würden gezielt auf Weiße schießen. Das war schon zu der Zeit gewesen, als an den Mauern »Branco, vai para a tua terra!« stand: »Weißer! Hau ab in dein eigenes Land!« Tété hatte das nie verstanden. Angola war doch ihr Zuhause, sie war hier geboren, ein anderes Land kannte sie gar nicht.

Sie hatte es bald kennengelernt. An einem grauen Herbsttag, bei Nieselregen und eisiger Kälte, waren sie am Flughafen Lissabon angekommen. Tété hatte gefroren wie nie zuvor in ihrem Leben. Die fremde Stadt war ihr dunkel, eng und schäbig vorgekommen, die Menschen kalt und abweisend.

Bei ihren neuen Mitschülern war sie dann »die aus Afrika« gewesen. Aber das hatte ihr nicht viel ausgemacht. Nur ganz am Anfang hatten die anderen sich immer kringelig gelacht, wenn sie einen Omnibus nicht autocarro nannte, sondern machimbombo.

Als Teenager und als Studentin war sie mit ihren afrikanischen Wurzeln noch spielerisch umgegangen, hatte sich lauter kleine Zöpfchen mit bunten Perlen flechten lassen und Leopardenleggings getragen. Sie sah toll aus auf den alten Fotos, strahlend und voller Leben. Doch als sie angefangen hatte zu arbeiten, war es damit vorbei gewesen. Sie hatte die knallbunten Farben heruntergedimmt und sich selbst gleich mit. Viel zu weit, wie sie rückblickend fand. War es das wirklich wert gewesen?

Die Lautsprecherstimme ließ sie aufhorchen: »Salgueiros.«

Tété stieg aus und fuhr die Rolltreppen hinauf. Der Himmel war blau, aber der Wind noch ziemlich kalt. Sie wusste, dass sie nach rechts gehen musste, geradeaus die Straße entlang.

Es war nur ein Weg von fünf Minuten. Schon tauchte eine kahle, halbrunde Betonfassade hinter den Vorgärten der Wohnhäuser auf.

Durch eine Glastür betrat sie das Gebäude. »Bom dia«, sagte sie am Empfangstresen. »Teresa Marinho. Ich möchte gern zur Mordkommission.«

Der Wachmann deutete auffordernd auf die Sicherheitsschleuse. »Sind Sie vorgeladen, oder wollen Sie eine Aussage machen?«

Sie lächelte kurz. »Weder noch. Ich fange da heute an zu arbeiten.«

3

Das schmale Treppenhaus in der Rua da Bainharia war mittlerweile von gleißenden Scheinwerfern erleuchtet. Stromkabel liefen gebündelt hinauf, und auf dem obersten Treppenabsatz ließ sich hin und wieder jemand im weißen Schutzanzug sehen.

Auch Doutora Rita Campelo und ihr junger Assistent hatten am Hauseingang weiße Schutzanzüge angelegt und blaue Plastiküberzieher für die Schuhe. Hintereinander stiegen sie die steile Treppe hinauf, der Assistent trug den Tatortkoffer.

Doutora Rita war eine kleine, drahtige Frau mit spitzer Nase und runden Brillengläsern, die ihr graues Haar stets als Pagenkopf trug. Wer ihr auf der Straße begegnete, hätte sie für eine leicht verschrobene Musiklehrerin halten können, die irgendwo allein mit ein paar Katzen lebte. Bei der PJ aber kannte man sie als erfahrene Rechtsmedizinerin und Koryphäe auf dem Gebiet der forensischen Osteologie.

Mit den meisten Beamten der Spurensicherung war sie per Du, man grüßte sich zwanglos. Der eine führte die beiden Neuankömmlinge zu den Skeletten. Die Wand war jetzt fast vollständig abgetragen, an der Seite lag noch ein Haufen Steine.

»Gestern haben wir erst mal den Fundort gesichert«, sagte der Mann von der Spurensicherung. »Das war hier ja alles offen.« Er deutete auf die verkohlten Dachsparren, über denen eine Plastikplane ausgespannt war. »Und dort lag alles voller Ziegelsteine und Mörtelbrocken vom Einschlagen der Wand.« Er sah sich prüfend um. Hier und da standen noch die kleinen gelben Nummerntafeln. »Also, die Gesamtspurenlage ist erfasst. Sie können sich jetzt frei bewegen.«

»Gut, danke.« Doutora Rita sah ihren Assistenten an, der den Blick keine Sekunde von den Skeletten gewandt hatte. »Na, wie sieht’s aus? Geschlechtsbestimmung?«

»Ja, ich würde sagen, das sind beides weibliche Skelette. Hier, der Beckenbereich …« Der junge Mann beugte sich vor und zeigte mit dem Finger. »Beide haben auffallend breite und flache Darmbeinschaufeln und einen weiten, querovalen Beckeneingang. Auch der Arcus pubis zeigt bei beiden einen deutlich stumpfen Winkel, mehr als neunzig Grad.«

Doutora Rita nickte zustimmend. »Ja … alles korrekt.« Sie nahm ihr Diktiergerät zur Hand und ging in die Hocke. »Gut, fangen wir an.« Sie drückte die Aufnahmetaste. »Äußere Besichtigung am Fundort, Rua da Bainharia Nummer 32. Zwei vollständig skelettierte, mutmaßlich weibliche Leichen. Die eine mit Kleidungsresten, die andere ohne.«

Als die Fahrstuhltüren aufgingen, stand Tété Marinho einem Mann gegenüber, der oben gewartet hatte. Sein rotblondes Haar und der Vollbart waren militärisch kurz gehalten, er trug eine olivgrüne Jacke mit vielen kleinen Taschen auf der Brust, dazu eine Cargohose und Stiefel. Seine Miene war grimmig und verschlossen. »Bom dia«, brummte er, ohne sie anzusehen, und betrat an ihr vorbei die Kabine.

»Bom dia?«, sagte sie etwas verwundert und stieg aus. Sie drehte sich noch nach ihm um, aber da schlossen sich schon die Fahrstuhltüren. Irgendwie hatte sie den Eindruck, dass er genau gewusst hatte, wer sie war.

Sie schüttelte kurz den Kopf und ging den Korridor entlang. Es war niemand zu sehen. Verschiedene Klingeltöne kamen mal von hier, mal von dort.

Ein Stück vor ihr trat ein jüngerer Mann – wohl irgendwo in den Dreißigern – aus einer Tür und kam ihr entgegen. Er sah recht gut aus und wusste seinen gut geschnittenen Anzug zu tragen. Im Näherkommen fiel ihr auf, dass er etwas Gel in seinem schwarzen Haar hatte. Auch er wirkte nicht gerade erfreut, sie zu sehen: Er senkte den Blick sofort auf sein Mobiltelefon und grüßte nur knapp im Vorbeigehen: »Bom dia.«

Na, das ist ja ein netter Empfang, dachte sie.

Ein paar Schritte weiter bog sie um die Ecke und sah eine junge Frau an einem Kaffeeautomaten stehen, eine zierliche Gestalt in Jeans und hochhackigen Stiefeletten. Ihr enger roter Pulli betonte wirkungsvoll ihre schmale Taille, ihr langes dunkles Haar fiel offen herab. Sie schien noch in den Zwanzigern zu sein. Vielleicht eine Schreibkraft, dachte Tété. Na, die wird mir wohl wenigstens sagen, an wen ich mich wenden soll.

Die junge Frau blickte auf, einen winzigen Plastikbecher Espresso in der Hand. »Ah, Sie sind die Neue, ja?«

Ihr Lächeln war so hübsch und unbekümmert, dass Tété es sofort erwiderte.

»Ja, die bin ich.«

»Wurde auch Zeit, dass ich hier mal Verstärkung kriege. Bis jetzt war ich die einzige Inspektorin in dieser Abteilung. Willkommen! Ich bin Ana.«

»Bom dia. Ich heiße Teresa.«

Gleich darauf brachte Ana sie zum Chef, der gerade telefonierte. Sie beide standen da und warteten.

Chefinspektor Fonseca, ein Mann um die fünfzig, das graue Haar akkurat zu einer kurzen Bürste geschnitten, saß gewichtig hinter seinem Schreibtisch und hörte die meiste Zeit zu. Er war in Hemdsärmeln, mit Krawatte, und drehte und wendete einen Filzschreiber in seiner Hand. Hin und wieder sah er zu ihnen herüber, als wollte er sagen: »Einen Moment, ich bin gleich für Sie da.« Tété hatte das Gefühl, dass er sie dabei gründlich musterte.

Schließlich schüttelte er den Kopf und sagte zu seinem Gesprächspartner: »Sekunde mal eben.« Er nahm den Hörer in die Linke und stand aus seinem Stuhl auf, breit und massig und einen Kopf größer als sie. Über den Schreibtisch hinweg reichte er ihr die Hand. »Unsere neue Mitarbeiterin, ja? Angenehm. Wir sehen uns gleich bei der Besprechung. Ana, führen Sie sie doch schon mal herum und zeigen ihr alles.« Damit setzte er sich wieder und telefonierte weiter.

»Kommen Sie, ich zeige Ihnen Ihr Büro«, sagte Ana.

Draußen auf dem Korridor begegneten sie einem weiteren Inspektor, der gleich schneller ging, als er sie kommen sah. Ana versuchte ihn aufzuhalten: »He, warte, ich möchte dir unsere neue Kollegin …«

»Später, ja? Bin in Eile! Bom dia.«

Ana verdrehte kurz die Augen. Dann zuckte sie die Schultern. »So ist das halt bei uns!«

Tété hätte sie zu gern gefragt, was hier eigentlich los war, aber sie wusste nicht, wie sie es sagen sollte.

Doutora Rita und ihr Assistent hockten weit vorgebeugt neben dem kleineren Skelett.

»Es muss hier irgendwo sein. Leuchten Sie mal weiter links. Tiefer … tiefer …«

Der Assistent, der die Taschenlampe hielt, ließ den Lichtkegel langsam über den Boden wandern. Durch die Ausleuchtung des Raums warfen die Knochen harte Schlagschatten, und was sie suchten, war ohnehin sehr klein.

»Moment, stopp!« Doutora Rita spähte zwischen den oberen Rippenbögen hindurch. Der junge Mann wich etwas zurück, damit sie nicht mit den Köpfen zusammenstießen.

»Die lange Pinzette.«

Er reichte sie ihr.

»Ja … da haben wir’s ja.« Sie richtete sich auf und hob die Pinzette. »Sehen Sie?«

Es war ein dünnes, gebogenes Knöchelchen, das für den Laien wie ein kleiner Hühnerknochen gewirkt hätte. Das Zungenbein.

»Das ist gebrochen«, sagte der Assistent. »Der Cornu majus. Eine glatte Fraktur.«

»Ja. Der Rest kann auch nicht weit sein.« Doutora Rita betrachtete das Knöchelchen von allen Seiten. »Also massive Gewalteinwirkung auf den Halsbereich. Ich würde sagen, die junge Frau hier ist erwürgt oder erdrosselt worden.«

Sie nahm ihr Diktiergerät und drückte wieder die Aufnahmetaste.

»Tja, das sind unsere Dienstwagen«, sagte Ana, als sie durch die Garage gingen. »Also, mit Verfolgungsjagden sieht es eher schlecht aus.«

»Oh, die gehen ja noch. Sie sollten unsere in Lissabon sehen! Wir sind mal mitten auf der Autobahn liegen geblieben, mit zwei wichtigen Zeugen im Wagen. Es war dunkel und hat geregnet, und wir hatten Angst, dass uns jemand hinten drauffährt. Also standen wir dann alle hinter der Leitplanke und haben auf den Abschleppdienst gewartet. Es war so peinlich, ich hätte heulen können.«

»Und wir denken hier immer, alles Geld fließt in die Hauptstadt!«

»Fragt sich nur, wo es dort ankommt. Bei uns jedenfalls nicht.«

Irgendwo links war zu hören, wie die Schiebetür eines Transporters geöffnet wurde. Ein Hund bellte, dann rief eine Männerstimme: »He! Wo willst du hin?«

Sie blieben unwillkürlich stehen.

»Benny! Benny!«

Ein Schnüffeln und das Tappen von Pfoten näherten sich. Schon tauchte ein junger Schäferhund zwischen den geparkten Wagen auf. Er stutzte, die großen Ohren gespitzt, und sah sie freudig an.

Schnurstracks kam er auf Tété zu, sprang an ihr hoch, bellte fröhlich und fiepte und fiepte. Sie kraulte ihm lächelnd den Kopf. »Ja, ist ja gut. Bist ja ein Feiner!« Er schien ganz begeistert von ihr zu sein. Na, wenigstens einer, dachte sie.

Der Hundeführer kam hinter ihm her. »Benny! Bei Fuß!«

Aber der Hund konnte sich gar nicht beruhigen, kroch ihr fast in die Tasche des Trenchcoats. Erst ein Pfiff brachte ihn zur Räson. Er ließ von ihr ab und rannte munter zurück.

»Entschuldigen Sie bitte! Er ist noch in der Ausbildung!«

»Macht nichts! Wirklich nicht. Toller Hund!«

»Komm, Benny, komm. So ist’s brav.«

Beim Weitergehen bemerkte Tété, dass die junge Inspektorin Mühe hatte, sich das Lachen zu verkneifen. Etwas misstrauisch fragte sie: »Was denn?«

»Nichts, nichts.«

»Nun sagen Sie schon.«

Ana lachte kurz und sah sie an. »Das war ein Drogenspürhund.«

Oh. Eine Sekunde lang war sie versucht, sich herauszureden: »Ach ja, ich hab da neulich beschlagnahmtes Haschisch in der Manteltasche gehabt.« Sie entschied sich dagegen.

»Der Hund ist wirklich gut. Das können höchstens ein paar Krümel gewesen sein. Ein Tütchen Gras, das aufgegangen ist.«

Ana kam näher und flüsterte: »Von mir erfährt es keiner.«

Sie lachten gemeinsam. Und waren dann beide gleich entspannter.

»Haben Sie Familie in Porto?«, fragte Ana. »Oder weshalb haben Sie sich hierherversetzen lassen?«

»Nein, hier im Norden kenne ich niemanden. Ich habe nur meine Versetzung zur Mordkommission beantragt. Dass es Porto werden würde, damit habe ich nicht im Mindesten gerechnet.« Tété zuckte die Achseln. »Ich schätze, man wollte mich loswerden.«

Ana sah sie nur von der Seite an. Sie war offenbar zu zurückhaltend, um nach dem Grund zu fragen.

»Ich bin da einigen Leuten auf den Schlips getreten, wissen Sie. Man hat mich mehr oder weniger vor die Wahl gestellt, mich versetzen zu lassen oder den Dienst zu quittieren.«

»Aha …?«

Sie verließen die Garage und traten ins Freie. Tété sah sich um. Damit hatte sie nicht gerechnet: Es gab hier einen richtigen Garten. Vor ihnen im Sonnenschein lag eine Rasenfläche mit alten Bäumen und einer Palme, in der hinteren Ecke erhob sich ein reich verzierter Granitbrunnen, zu dem ein Plattenweg führte.

»Na, so schön haben wir es in Lissabon aber nicht.«

Ana lächelte. »Ja, das alles hier war mal eine alte Quinta. Dort drüben war das Haupthaus, da ist jetzt unser Museum drin. Und das ist die Kantine.«

»Nicht schlecht … Das ist ja auch ein nettes Plätzchen, da am Brunnen.«

»Ja, da sitzen wir ganz gern in der Pause. Gehen wir doch mal hin. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch.«

Als sie den Plattenweg entlanggingen, sah Tété, dass ihnen jemand folgte. Es war der gut aussehende jüngere Mann von vorhin, in dem schicken Anzug. Die Neugier schien gesiegt zu haben.

»Bom dia«, sagte er im Näherkommen. »Entschuldigen Sie, dass ich vorhin so kurz angebunden war.«

Ana stellte ihn als Rui Pinto vor, und sie setzten sich ein wenig in die Sonne – Ana und Tété auf der niedrigen Mauer, die den Platz vor dem Brunnen umgab, Pinto auf dem Brunnenrand.

»Und weshalb wollten Sie zur Mordkommission?«, fragte Ana. »Das habe ich nicht richtig verstanden.«

Tété lächelte. »Aus einem einfachen Grund. Ich dachte, wenigstens dort wird doch noch richtig ermittelt werden. Wenigstens bei Mord wird man die Täter nicht einfach laufen lassen! Oder?«

»Wir tun unser Bestes«, sagte Pinto. »Ich hab gehört, Sie waren vorher bei der …«

»›Abteilung für Korruptionsbekämpfung‹. Der sogenannten.« Tété schnaufte kurz durch die Nase. »Und da ist das eben so. Das weiß ja auch jeder: Korruption ist in diesem Land straffrei. Nicht nur das, die Justiz hält sogar ihre schützende Hand darüber. Unsere ganze Abteilung existiert nur para inglês ver.« Nur zu Alibizwecken. »Unsere Ausstattung – personell, finanziell – ist ein einziger Witz! Was wir da für Computer benutzen, darf man keinem erzählen: Die alten, die sie bei Gericht ausmustern, weil der Support fürs Betriebssystem ausläuft, die kriegen wir dann. So sieht es aus.« Sie schüttelte resigniert den Kopf. »Also, vor der Abteilung braucht wirklich keiner zu zittern.«

Pinto lächelte. »Wir dann auch nicht, oder wie?«

Tété blickte auf, sah von Pinto zu Ana und wieder zurück. »Was?«, sagte sie. »Deswegen haben mich hier alle so komisch angesehen?«

»Na ja«, sagte Pinto, »der Nationalen Direktion traut man hier einiges zu. Wenn mal irgendwas nicht so läuft, wie es sollte, ist Lissabon immer ganz schnell mit Schuldzuweisungen bei der Hand. Die haben uns schon vorgeworfen, ›Elemente‹ bei uns hätten eine ›zu große Nähe zur Unterwelt‹ und solche Sachen. Also, Freunde macht man sich so nicht.«

Tété sah ihn immer noch ungläubig an. »Und da haben Sie gedacht, ich wäre die Spionin aus der Zentrale, die Sie hier überwachen soll?«

»So ungefähr. Also, ich persönlich nicht, aber der eine oder andere vielleicht schon. Und dann sind die natürlich beleidigt und sagen: Die in Lissabon sollen mal schön vor der eigenen Tür kehren.«

Ana schüttelte seufzend den Kopf. »Ich hab doch gleich gesagt: Wenn die hier wirklich jemanden einschleusen wollten, dann würden sie das auch gerade in die Personalakte schreiben!«

»Ach, das ist hier sogar diskutiert worden?«

Pinto winkte ab. »Was man so redet, wenn der Tag lang ist.«

Sein Mobiltelefon klingelte. »Ja? – Aha? – Gut, bis gleich.« Er sah Tété an und sagte: »Na, dann wollen wir mal. Es gibt Arbeit.«

4

Zu viert gingen sie die Rua da Bainharia entlang – Fonseca und die Neue vorweg, Ana Cristina und Pinto hinterher.

Auch Fonseca war jetzt etwas entspannter, was Teresa Marinho betraf. Ana hatte ihn noch schnell zur Seite genommen und Entwarnung gegeben. »Das wird schon. Ich hab da ein gutes Gefühl.«

Fonseca hatte mit dem Standardspruch geantwortet, den sie öfter zu hören bekam: »Wenn Sie das sagen. Sie sind die Psychologin.«

Im Gehen betrachtete Fonseca die neue Kollegin ab und zu von der Seite. Mit ihrem kurz geschnittenen Haar und dem dunklen Hosenanzug mit Nadelstreifen sah sie ganz klar nach Business aus. »Sie sollten mich besser ernst nehmen«, schien die Botschaft zu sein. Er konnte sich denken, wie es dazu gekommen war: Sie hatte sich in der Hauptstadt durchsetzen müssen, in der Welt der Regierungsbeamten und Parteifunktionäre. Und das in ihrer Position. Trotzdem wirkte sie keineswegs spröde und abweisend. Er wusste, dass sie gerade eine Scheidung hinter sich hatte. Genau wie er selbst und tausend andere in diesem Beruf. Aber sie schien das ganz gut überstanden zu haben. Sie sah aus, als hätte sie Humor. Und als wäre sie dem guten Essen nicht abgeneigt. Das war ja schon mal etwas.

Sie blickte an den verwitterten Fassaden empor. »Die Gegend hier hat auch schon mal bessere Zeiten gesehen, was?«

Viele der Häuser standen leer, in den Sprossenfenstern waren Scheiben zerbrochen oder fehlten ganz. Nur hier und da hing Wäsche zum Trocknen von den kleinen Balkonen mit den schmiedeeisernen Geländern.

»Das kann man wohl sagen.« Fonseca folgte ihrem Blick. »Ist alles viel zu lange vernachlässigt worden. Dann verfällt so ein Viertel, und die Leute ziehen weg. Na ja, vor ein paar Jahren war alles noch viel schlimmer, da hatte sich hier auch noch die Drogenszene breitgemacht. Im Dunkeln hat sich kaum noch jemand auf die Straße getraut.«

»Und wie haben Sie das in den Griff gekriegt?«

»Die Schutzpolizei hat nicht lockergelassen. Ist immer wieder mit Razzien gegen die Dealer vorgegangen. Ganz weg sind sie nicht, aber weniger geworden. Und sie sind auch nicht mehr so dreist wie vorher. Da haben sie mit ihren Luxuskarossen immer die engen Straßen zugeparkt, und keiner hat gewagt, was dagegen zu sagen.«

»Na, dann kann es ja aufwärtsgehen. Das Haus da drüben ist ja sehr schön restauriert.«

»Ja, hier und da tut sich schon was. Das Bairro da Sé muss gerettet werden! Schließlich ist es das älteste Viertel der Stadt.« Fonseca deutete voraus. »Sehen Sie die Biegung, die die Straße dort macht? Die folgt noch dem Verlauf der alten Stadtmauer.«

»Ah ja. Ein Teil davon steht ja noch, oder? Hab ich da hinten am Fluss gesehen, an der Brücke.«

»Nein, nein, das an der Brücke ist ein Teil der neuen Mauer, von dreizehnhundertsoundso. Das hier war die ganz alte, aus dem tiefsten Mittelalter. Die ging noch auf römische Fundamente zurück.« Er zeigte nach links. »Hier den Hügel hinauf, das ist der Kern der alten Stadt. Da war Porto nicht viel mehr als eine Burg über dem Fluss, mit vier Toren in der Mauer. Und dies hier war die erste Straße, die außen um die Mauer herumlief. Hier hatten die Schmiede ihre Werkstätten. Wegen der Brandgefahr durften die nicht innerhalb der Burg liegen.«

Hinter der Biegung wurde die Straße noch enger. Über ihren Köpfen schienen sich die Häuser einander zuzuneigen, der Himmel war nur ein schmales Band zwischen den Dachkanten.

Fonseca seufzte, als er die wartenden Journalisten mit ihren Mikrofonen und Kameras sah.

»Kein Kommentar. Nein, wir können noch überhaupt nichts sagen.«

Ein Schutzpolizist öffnete ihnen die Haustür und ließ sie nacheinander eintreten. Fonseca ging als Letzter, blieb noch kurz stehen und sah sich das Türschloss an. »Wer hat das aufgebrochen?«

»Die Feuerwehr. Der Eigentümer ließ sich so schnell nicht feststellen. Bis jetzt hat sich auch niemand gemeldet.«

»Mm-hm. Gut, danke.«

Als sie drinnen die Treppe hinaufgingen, sagte er: »Schauen wir erst mal, ob unsere Skelette nicht auch aus dem Mittelalter sind.«

Das Treppensteigen brachte ihn schon bald zum Schnaufen. In Häusern wie diesem hatte er immer Probleme. Den Schimmel von Jahrhunderten roch man noch durch den Brandgeruch. Er klopfte schon mal sein Jackett nach dem Asthmaspray ab.

Ein junger Mann im weißen Schutzanzug erschien auf dem obersten Treppenabsatz und blickte besorgt zu ihnen herab. »Hat man Ihnen keine Schutzkleidung gegeben?«

»Unten war niemand«, sagte Fonseca. »Keine Sorge, wir fassen nichts an.«

»Oh, der Chef persönlich!« Doutora Rita tauchte hinter dem jungen Mann auf. »Was verschafft uns die Ehre?«

Fonseca lachte etwas kurzatmig. »Rita! Lange nicht gesehen! Ach, ich musste einfach mal raus, weißt du.«

Oben angelangt, beugte er sich zu der kleinen Doutora hinab. Sie begrüßten sich mit Küsschen links, Küsschen rechts.

»Zé Manel! Wie geht’s dir? Dein Asthma ist doch nicht schlimmer geworden? Sei ehrlich. Ich schick dich zum Arzt!«

»Nein, nein, das ist nur die Luft hier. Solche alten Gemäuer sind nichts für mich. Aber ich hab ja mein Spray. Alles in Ordnung.«

»Na gut. Wir sind hier eigentlich auch so weit. Ihr könnt ruhig mitkommen.«

Nacheinander folgten sie ihr langsam und umsichtig zu den Mauerresten der Wand und verteilten sich zwischen den Baustützen. Doutora Rita trat gebückt unter die Dachschräge und ging dann neben den Skeletten in die Hocke.

Niemand sagte ein Wort.

Am Telefon von einem Skelettfund zu hören war eine Sache, die Überreste zweier Menschen direkt vor sich zu haben eine ganz andere.

Fonseca warf der Neuen einen Seitenblick zu. Sie hatte die Lippen zusammengepresst und schien sich zu zwingen, genau hinzusehen. Er konnte sich vorstellen, was sie dachte: »Du wolltest ja unbedingt zur Mordkommission. Du hast gewusst, was das bedeutet.«

Ana und Pinto wirkten ernst und konzentriert.

Beide Skelette lagen auf dem Rücken. Bei dem größeren waren die Arme seltsam abgewinkelt. Vor Fonsecas innerem Auge erschien sofort jemand, der eine Leiche über den Boden schleifte, sie an dieser Stelle ablegte und die Arme dann einfach seitlich fallen ließ. Es hatte etwas Achtloses.

Das kleinere Skelett lag halb auf dem größeren, wie in einer letzten Umarmung, die beiden haarlosen Schädel nahe beieinander. Bei dem kleineren war die ganze Haltung ruhiger und ausgeglichener, wie nachträglich zurechtgelegt.

Nur an dem größeren Skelett hingen Kleidungsreste, und das brachte einem alles gleich noch näher. Dies war einmal ein Mensch wie du und ich gewesen. An den verschlissenen Gewebefetzen, die von den Beinknochen herabhingen, erkannte man die dicken Nähte einer Jeans, die Nieten und den Reißverschluss. Von dem Gürtel war kaum mehr als die Metallschnalle übrig.

Doutora Rita sagte: »Wir gehen davon aus, dass es sich um zwei weibliche Leichen handelt. Und zwar um die einer erwachsenen Frau – diese hier – und die einer deutlich jüngeren beziehungsweise eines Mädchens. Was an diesem zweiten Skelett sofort ins Auge fällt, sind der perfekte Zustand der Zähne und die Zierlichkeit des ganzen Knochenbaus.«

Fonseca bemerkte, wie sich ihr Blick kurz auf Ana richtete, als überlegte sie, ihre Statur zum Vergleich heranzuziehen. Er war dankbar, dass sie es bleiben ließ.

»Was die Todesursachen angeht: Bei dem Mädchen haben wir das gebrochene Zungenbein gefunden. Die erwachsene Frau dagegen hat drei schwere Frakturen im hinteren Schädelbereich, die höchstwahrscheinlich von demselben kantigen Instrument herrühren, von einem Hammer oder etwas Ähnlichem.«

Sie sah Fonseca an und schüttelte bedauernd den Kopf.

»Nein, zur Liegezeit kann ich noch nicht viel sagen. Dazu müssen wir weitere Untersuchungen durchführen.«

»Aber um diesen Zustand zu erreichen …«, sagte Fonseca. »Wie lange dauert das? Ich meine, dass da nun auch gar keine Haare mehr übrig sind …«

»So ist das bei dem feuchten Seeklima, das wir hier haben. Sie lagen unter mehreren Lagen dieser dicken Plastikplanen. Da kompostiert das organische Material, Haare und alles, und es bleiben nur die Knochen. Aber wie lange das genau gedauert hat, hängt von hundert Faktoren ab, die wir nicht kennen. Vielleicht bieten auch die Kleidungsreste einen Hinweis oder etwas von dem, was die Spurensicherung hinter der Wand gefunden hat.«

Pinto ließ seinen Blick umherwandern. »Stimmt«, sagte er, »das war hier ja praktisch eine Zeitkapsel.«

»Ja, genau.« Doutora Rita sah sich ebenfalls um. »Ich hab gehört, hier standen sogar zwei leere Bierflaschen in der Ecke.«

»Im Ernst?« Pinto schüttelte leicht den Kopf. »Unser fleißiger Maurer, was? Also, Nerven muss er ja gehabt haben. Da liegen zwei Leichen unter der Plane, und er macht Pause und trinkt sein Bierchen.«

»Pronto«, sagte Fonseca. Er wusste, dass es nicht viel Zweck hatte, trotzdem fragte er Rita, bis wann er mit den Untersuchungsergebnissen rechnen könne.

»Zé Manel, du kennst meine Antwort. Wenn ich alles vorher wüsste, könnte ich mir die Untersuchungen auch sparen.«

Danach standen sie noch auf dem Treppenabsatz beisammen.

Die Neue sah etwas betreten aus. Fonseca runzelte die Stirn, aber ihm fiel nichts Aufmunterndes ein.

Pinto hatte es auch bemerkt und nickte ihr zu. »Kann einem schon an die Nieren gehen, wenn man nicht dran gewöhnt ist, was?«

Teresa Marinho lächelte schwach. »Ach, wissen Sie … als Kind in Afrika habe ich eine Menge Leichen gesehen. Auch von Menschen, die ich kannte. So ganz wird man das nie wieder los.« Sie atmete tief durch und sah Fonseca an. »Keine Sorge, damit komme ich schon zurecht.«

Zum Mittagessen gingen sie in ein kleines Restaurant in der Nähe. Es lag unterhalb des Straßenniveaus, sie stiegen ein paar Stufen hinab und folgten dem Kellner durch den schmalen Gastraum mit seiner dunklen Holzbalkendecke und den Steinwänden aus Granit. An ihrem Tisch in einer hinteren Nische bestellten sie den Bacalhau und den gegrillten Peixe Espada – Schwarzen Degenfisch – von der Tageskarte, dazu weißen Vinho Verde, und ließen es sich erst mal schmecken. Beim Essen sprachen sie kein Wort über den Fall.

Erst hinterher sagte Fonseca: »Tja, Leute … dann lasst doch mal hören. Was habt ihr so an ersten Überlegungen? Wie kommen die Skelette dorthin? Weshalb mauert jemand zwei Leichen im Dachgeschoss ein?«

Pinto fing an. »Weil er nicht gewusst hat, wie er sie wegschaffen sollte. Man braucht sich ja nur umzusehen. Das ganze Viertel ist so eng gedrängt, da kann man überhaupt nichts machen, ohne dass es jemand mitkriegt.«

Alle nickten zustimmend.

»Ja, das könnte der Grund sein«, sagte Fonseca. »Irgendwo sitzt immer eine alte Frau am Fenster, die alles sieht, was vor sich geht. Da hätte man kaum eine Chance.«

»Allein die Straße vor dem Haus«, sagte Pinto. »So schmal, dass nur ein Auto durchpasst. Wenn man da steht, um was einzuladen, kommt gleich der Nächste und fängt an zu hupen. Und sorgt damit erst recht für Aufsehen.«

Ana sagte: »Das hieße dann: Die Morde sind in diesem Haus begangen worden.«