Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Elektronik-Praktiker

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

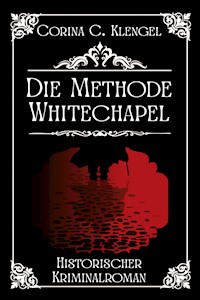

1889 – Wilhelmina Strothmann kehrt von einer Englandreise zurück nach Braunschweig. Dort muss sie feststellen, dass ihr Schwager Baron von Dürkhoff das vormals gemächliche Leben in der Apotheke am Hagenmarkt mit seinem aggressiven Gebaren vergiftet. Seine Lüsternheit macht Wilhelmina Angst. Als sie nach einem brutalen Überfall durch den Baron aus dem Haus flieht, stolpert sie auf der gerade erbauten Kaiser-Wilhelm-Brücke über eine schrecklich zugerichtete weibliche Leiche – die zweite innerhalb kurzer Zeit. Sofort muss sie an die »Ripper-Morde« im Londoner Bezirk Whitechapel denken. Als der frisch ins Amt berufene Commissaire Georg Stollberg am Tatort eintrifft, zeichnet Wilhelmina wie im Wahn Bilder von der Toten. Es kommt zu weiteren grausamen Morden. Georg Stollberg zieht es immer wieder zu der ebenso eigenwilligen wie scharfsinnigen Wilhelmina hin. Ihre Zeichnungen enthüllen schließlich ein schockierendes Detail. Hat Jack the Ripper London verlassen und treibt nun sein Unwesen in Braunschweig?

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 662

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Corina C. Klengel

Impressum

Die Methode Whitechapel

ISBN 978-3-96901-055-6

ePub Edition

V1.0 (02/2023)

© 2023 by Corina C. Klengel

Abbildungsnachweise:

Cover & Innentitel: »Ripper Silhouette« © BigAlBaloo

#44907609 #86424820 | depositphotos.com

»Victorian Ornaments« © Bornx Design via Canva.com

Detaillierte Aufstellung der Abbildungen

Lektorat & dtp:

Sascha Exner

Verlag:

EPV Elektronik-Praktiker-Verlagsgesellschaft mbH

Obertorstr. 33 · 37115 Duderstadt · Deutschland

Fon: +49 (0)5527/8405-0 · Fax: +49 (0)5527/8405-21

Web: harzkrimis.de · E-Mail: [email protected]

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://portal.dnb.de abrufbar.

»Das Nachgeben gegenüber dem Bösen zerstörte das Gleichgewicht meiner Seele.

Und doch schien der Fall natürlich zu sein, wie eine Rückkehr zu alten Zeiten ...«

Aus: Dr. Jekyll und Mr. Hide, Robert L. Stevenson

Inhalt

Titelseite

Impressum

Prolog

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Kapitel 22

Kapitel 23

Kapitel 24

Kapitel 25

Kapitel 26

Kapitel 27

Kapitel 28

Kapitel 29

Kapitel 30

Kapitel 31

Kapitel 32

Kapitel 33

Kapitel 34

Kapitel 35

Kapitel 36

Kapitel 37

Kapitel 38

Kapitel 39

Kapitel 40

Kapitel 41

Kapitel 42

Kapitel 43

Kapitel 44

Kapitel 45

Kapitel 46

Kapitel 47

Kapitel 48

Kapitel 49

Kapitel 50

Kapitel 51

Kapitel 52

Kapitel 53

Kapitel 54

Kapitel 55

Kapitel 56

Kapitel 57

Kapitel 58

Kapitel 59

Kapitel 60

Kapitel 61

Kapitel 62

Kapitel 63

Kapitel 64

Kapitel 65

Kapitel 66

Kapitel 67

Kapitel 68

Kapitel 69

Kapitel 70

Kapitel 71

Kapitel 72

Kapitel 73

Kapitel 74

Kapitel 75

Kapitel 76

Kapitel 77

Kapitel 78

Kapitel 79

Kapitel 80

Kapitel 81

Kapitel 82

Kapitel 83

Kapitel 84

Kapitel 85

Kapitel 86

Kapitel 87

Ein paar Worte hinterher

Über die Autorin

Mehr von Corina C. Klengel

Abbildungen

Eine kleine Bitte

Prolog

Braunschweiger Unterhaltungsblatt, 25. Februar 1889

Das Gesicht der Welt hat sich verändert. Erfindungen revolutionierten das Leben und vor allem den Handel. Die Menschen strömen vom Land in die Städte, was ihnen aber nicht immer gut bekommt. Selbst im beschaulichen Braunschweig hat sich die Bevölkerung seit 1867 nahezu verdoppelt. Was bedeutet das für uns?

Die kleinen Hinterhofwerkstätten verschwinden immer mehr zugunsten großer Fabriken, welche notwendig werden, um die ständig wachsenden Ansprüche zu befriedigen. Söhne lernen das Handwerk nicht mehr von ihren Vätern. Sie gehen in die Fabriken, um dort stupide wie Tanzbären zehn Stunden täglich, sechs Tage die Woche einen einzigen Handgriff zu tun.

»Sie sollen froh sein, dass sie Arbeit haben«, rügen die Eigner der Fabriken. Deren Vermögen mehrt sich zusehends, während ihre Arbeiter in zerlumpter Kleidung und mit Löchern in den Schuhen erscheinen. Deren Frauen müssen hinzuverdienen. Und dennoch gehen deren Kinder oft genug hungrig in ihr Bett – ein armseliger, verwanzter Strohsack. Industrialisierung nennt sich dieser Fortschritt, für den man vor allem das britische Empire als großartigen Vorreiter lobt.

Das Vereinigte Königreich ist fraglos in vielerlei Hinsicht herausragend, beherrscht es doch rund zwanzig Prozent des Welthandels und nennt die gleiche Zahl der Erdoberfläche sein Eigen. Damit sind etwa fünfundzwanzig Prozent der Erdbevölkerung Briten. Das Herz dieser pulsierenden Weltmacht ist London. Ein Hoch auf Queen Viktoria, die seit zweiundfünfzig Jahren die Geschicke dieses Imperiums lenkt.

Jedoch zeigt ein genauerer Blick auf die Metropole an der Themse auch eine dunkle Seite des gepriesenen Königreiches. Während in den reichen Haushalten von Belgravia etwa fünf Dienstboten das Leben eines Londoner Gentleman oder einer Lady umschwirren, herrschen anderenorts bittere Armut, Krankheiten und Verbrechen. Der Hafen, Whitechapel und Spitalfields sind völlig überbevölkert. Mord, Raub und Diebstahl sind alltägliche Vorkommnisse auf den Straßen. Es gibt weder Wohnraum noch Arbeit für alle. Nur Alkohol, das Allheilmittel gegen die Verzweiflung, bekommt man problemlos überall. Nicht wenige Frauen und sogar deren Kinder verdienen sich ihren Lebensunterhalt, indem sie ihren Körper für ein paar Pennys feilbieten. Im letzten Herbst wurden allein in Whitechapel tausendzweihundert Huren und zweiundsechzig Frauenhäuser1 registriert.

Im Londoner East End begann der Unmut zu gären. Eine Arbeiterbewegung gründete sich, die sich die Gedanken des Sozialismus auf die Fahnen schrieb. So folgte ein Aufstand dem nächsten nach, was zum Krieg mit der Obrigkeit führte. Selbst einfache Kundgebungen werden von der Polizei brutal niedergeprügelt. Den Reichen ist es egal, ob sich ihre Arbeiterinnen in den Zündholzfabriken vergiften oder sie entstellt werden, ob Arbeiter von den schweren Maschinen zerquetscht oder ihnen Glieder abgerissen werden. Auf jede frei gewordene Stelle rücken hundert Arbeitswillige nach.

Um die dunklen Ecken des East End, in denen selbst arme Leute ihres schmalen Lohnes beraubt werden, machen die Polizisten von Whitechapel einen Bogen. Sie überlassen die Bevölkerung lieber sich selbst und damit einer Flut von Verbrechen. Die Hilflosigkeit des Polizeiapparates zeigte sich jüngst an elf Frauenmorden, deren unglaubliche Brutalität ganz London erschütterte. Bei fünfen dieser elf Morde ist man sich sicher, dass sie von demselben Täter begangen wurden. Aufgrund eines Bekennerschreibens gab man ihm einen Namen: Jack the Ripper.

Martha Trabham starb am 6. August 1888 durch die Hand des Rippers, Mary Ann Nichols am 31. August 1888, Anni Chapman am 8. September 1888, Elizabeth Stride und Cathrine Edowes verloren am 29. September 1888 ihr Leben und Mary Jane Kelly wurde am 9. September ermordet. Allen wurde die Kehle durchgeschnitten. Alle wiesen unzählige Stiche und Schnitte am ganzen Körper auf. Zum Teil lagen die Organe neben den Leichen auf dem Trottoir oder wurden gar vom Schlitzer mitgenommen. Dass die Mordserie im November plötzlich aufhörte, sorgte für mehr Aufsehen, als es ein neuer Mord vermocht hätte. In London hörte das grauenvolle Morden auf – und hier beginnt es.

Gestern in den frühen Morgenstunden wurde an der Ecke Bruchstraße/Wallstraße von einem Kutscher eine ähnlich grauenvoll zugerichtete Frauenleiche gefunden. Bekommen wir ähnliche Verhältnisse wie in Londons East End?

von J. Förster

1 Bordelle

Kapitel 1

Ohne einen Mann bist du ein Nichts – unsichtbar und überflüssig.

Mit diesen erbarmungslosen Worten hatte ihre Mutter am Morgen ein derart düsteres Bild ihrer Zukunft gemalt, welches in ihr nachhallte wie ein verdorbener Magen. Hella hatte wie die personifizierte Sünderin zwischen zwei üppigen Farnen, die auf kunstvoll gedrechselten Blumensäulen prangten, ausharren müssen, während ihre Mutter ihre Schelte fortsetzte. Hella, die zwanzigjährige Tochter des Braunschweiger Hofapothekers Theodor Strothmann, hatte sich unter diesem so unvermutet auf sie herniederprasselnden Tadel bereits selbst als dunkel gekleidete, ältliche Jungfer in einer Ecke sitzen und Socken stopfen gesehen. Trotz ihrer Betroffenheit, Hella hatte nie die beneidenswerte Gabe der Schauspielkunst besessen, hatte ihre Mutter weiter in die begonnene Kerbe geschlagen. Trotz leidlich nützlicher Kleinarbeit werde sie jemandem auf der Tasche liegen, hatte sie in bitterem Ton prophezeit. Noch ein paar Saisons ohne Antrag und der Titel Fräulein werde zur Groteske. Sie möge endlich ihre Jungmädchenflausen ablegen und ihre Chance auf dem Heiratsmarkt nutzen, bevor sie verblühe und unsichtbar werde wie ein Dienstbote. Dann hatte Henrietta Strothmann ihr die Braunschweiger Landeszeitung hingeschoben, auf eine Seite getippt und bedeutungsschwanger bemerkt: Die neue Modefarbe sei Gelb!

Das Ganze war Stunden her. Noch immer starrte Hella auf die Zeitung, die einem Mahnmal gleich vor ihr lag. Es musste der Schock gewesen sein, der sie veranlasst hatte, die vermaledeite Zeitung mit in ihre Kammer zu nehmen. Als ob gelber Taft all ihre Probleme lösen würde. Zornig schob Hella das Blatt beiseite. Ein Leben als Anhängsel eines Mannes. Sie wusste nicht, was sie mehr ängstigte, das Leben als Gattin oder das der von allen Männern verschmähten Jungfer. Sie passte einfach nicht in diese Welt, stellte Hella mit brennenden Augen fest. Mit ihren Wünschen und Träumen war sie so sperrig wie ein alter Schrank, der nirgends hinpasste und deswegen auf den Dachboden verbannt wurde. Jemand, der den hehren Namen Wilhelmina seit Beginn der Entwicklung des eigenen Sprachvermögens zu Hella verballhornte, konnte für eine kaisertreue Familie wie die ihre kaum unpassender sein. Ihr herzensguter Vater immerhin rief sie Hella, sehr zum Leidwesen seiner gestrengen, dem Adel entstammenden Gattin Henrietta, die selbstredend bei Wilhelmina blieb. Theodor Strothmann hatte ihr stets mehr Freiheiten zugestanden, als das gängige Erziehungsideal erlaubte. Sie wusste, die wunderbare Reise nach England, von der sie gerade zurückgekehrt war, hatte sie ihrem Vater zu verdanken. Dieses Geschenk sollte sie vermutlich darüber hinwegtrösten, dass sie nunmehr Abschied von ihrem Traum zu nehmen hatte. Dem Traum von einem selbstbestimmten Leben mittels eigenen Verdienstes, vorzugsweise durch die Profession als Apothekerin oder gar als Ärztin.

Ein Jahr lang hatte sie diesen Traum als Studentin des Bedford College in London leben dürfen. Doch anders als ihre Cousine Caitlin hatte sie an diesem Traum nur schnuppern dürfen. Nun war sie zurück und die einst so vertraute Welt ihres Elternhauses am Braunschweiger Hagenmarkt schien enger geworden zu sein.

Mit einer Mischung aus Trübsal und Zorn blickte sie hinaus auf die stolzen Türme der Katharinenkirche. Die heilige Katharina war die Patronin der Gelehrsamkeit. Sie hatte die fünfzig Philosophen des Kaisers Maxentius mit wohlgesetzten Worten zu widerlegen gewusst, wofür sie geschlagen, gefoltert und schließlich enthauptet wurde. Das war tausendfünfhundert Jahre her und so wenig hatte sich geändert.

Solch heftige Wallungen schickten sich nicht für eine junge Dame, meldete sich die Stimme der Erziehung in ihr, woraufhin Hella versuchte, ihren Unmut in die Tiefen ihrer Seele zurückzudrängen. Allerdings schien ihr dieser Seelenbereich überfüllt und kaum noch in der Lage, etwas aufzunehmen. Bedrückt streifte ihr Blick über den ansehnlichen Stapel wissenschaftlicher Bücher unterschiedlicher Fachgebiete, wobei Medizin und Pharmazie vorherrschten. Die Bücher erinnerten sie daran, was das Leben ihr vorenthielt. Jungmädchenflausen, meldete sich die Stimme ihrer Mutter in ihr. Sie sollte sie in eine Kiste verbannen und auf den Dachboden stellen.

»Nein«, schrie sie trotzig ins Nichts und legte ihre Hände schützend auf den Anatomieatlas. Niemand konnte ihr verbieten zu lesen, zu lernen. Entschlossen drängte sie die Tränen zurück und sog geräuschvoll die Luft in ihre Lungen.

»Nase, Larynx, Trachea, rechter und linker Lungenflügel, Bronchien, Alveolen ...«, murmelte sie vor sich hin. Hella schlug den Anatomieatlas an der entsprechenden Stelle auf und begann zu lesen. Ihr innerer Aufruhr legte sich, bis ein unangenehm spitzes Lachen an ihre Ohren drang. Es kam vom Marktplatz, jenseits des kleinen Fensters, welches nach der Renovierung ihres Zimmers in ihrer Abwesenheit noch leicht nach Leinöl roch und deswegen offen stand.

Zwei Frauengestalten schlenderten im frischen Sonnenlicht des Frühlings über das Pflaster. Mit anmutigem Schwung brachten beide die seidige Pracht ihrer Röcke, die sich hinten über voluminöse Turnüren bauschten, in die vorteilhafteste Position. Die schlanken s-förmigen Silhouetten ihrer Oberkörper wuchsen schlangengleich aus den Stoffmassen der Röcke heraus. Die kecken Hütchen und die darunter hervorschauende Lockenpracht zu drapieren hatte vermutlich mehrere Zofen für Stunden in Anspruch genommen. Die Hartung-Schwestern gaben vor, in ein emsiges Gespräch vertieft zu sein. Natürlich war Hella klar, dass das gezierte Theater den beiden schmucken Offizieren galt, die gerade im Begriff waren, aus dem Kaffeehaus zu treten. Ihnen sollte die Möglichkeit gegeben werden, sie anzusprechen. Zum Bedauern der Schwestern zog sich der Abschied der Offiziere von den Kameraden hin, als gelte es in einen mehrjährigen Krieg zu ziehen. Nicht dass das schmucke Herzogtum Braunschweig sich kopflos in jede kriegerische Auseinandersetzung stürzte, nein, in diesem Punkt hatte man es hier recht behaglich. Die Offiziere mochten dies bedauern, doch Hella schätzte die Zurückhaltung der Braunschweiger Führer, auch wenn dererlei Geschick den stolzen Welfen in der Vergangenheit sogar Bann und Acht eingebracht hatte.

Den beiden Offizieren war es endlich geglückt, sich von den Kameraden zu lösen. Nun mäanderten sie über den Marktplatz auf die Schwestern zu. In wenigen Augenblicken würden sie vorgeben, die Damen justament entdeckt zu haben und sich in überschwänglicher Freude darüber ergehen. Die Schwestern würden grazil ihre behandschuhten Hände über Herz und Mund legen und sittsam niederschauen. Nachdem der Form Genüge getan war, würde jeder der Herren einer Dame den Arm antragen und beide Paare würden in artiger Langsamkeit den Marktplatz queren, solange es irgend mit dem guten Ruf einer Dame in Einklang zu bringen war. Folgte diesem und weiteren, immer gleichen Ritualen irgendwann der erlösende Heiratsantrag, so hatten sich die Ausgaben für die erlesenen Roben der Töchter des Advokaten Hartung mehr als gelohnt.

Hella wandte den Blick ab, geradezu angewidert von dem gestelzten Flanieren und Balzen. Das war eine jener Beschäftigungen, der sie sich nach Kräften entzog, was ihr denn auch am Morgen die herbe Schelte ihrer Mutter eingebracht hatte, die nach ihrer Rückkehr besonders akribisch daran arbeitete, sie unter die Haube zu bringen. Dass sich dieses Bestreben als nicht gerade einfach erwies, lag nicht etwa daran, dass es Hella an äußeren Vorzügen fehlte. Obschon sie nicht die feine Schönheit ihrer Schwester Serafina besaß, war sie mit ihren dicken blonden Locken und ihrer schlanken Statur nett anzuschauen. Die Herren richteten durchaus entzückt das Wort an sie, doch dieses Entzücken schmolz schnell dahin, bekamen sie Antwort. Hellas Stimme war tief und rau wie die eines Bergarbeiters nach der Schicht im stickig-staubigen Inneren der Erde. Zudem vermochten ihre Worte durchaus die Schärfe der Säbel der glorreichen Braunschweiger Husaren in den Schatten zu stellen. Leider führte der Umstand, dass in ihr, wenn auch nur in hälftig verdünnter Form, adliges Blut floss, doch in enervierender Häufigkeit potentielle Heiratskandidaten in das Strothmann’sche Haus, die Hella samt und sonders verabscheute.

Ihre Mutter Henrietta Augustine Strothmann war eine geborene von Gehrenberg und damit entfernt mit dem Geschlechte derer von Gotha verbandelt, aus welchem immerhin ein Nachkomme Einzug in den Thronsaal der großen Viktoria von England gehalten hatte. Die von Gehrenbergs waren jedoch bis auf eine Großcousine ihrer Mutter derart verarmt, dass man das Nesthäkchen Henrietta ohne nennenswerte Mitgift in die Ehe hatte entsenden müssen. Es war ihr Vater, Theodor Strothmann, der die ausnehmend hübsche Henrietta nach eigenem Bekunden auch genommen hätte, wenn er etwas hätte zusetzen müssen. Als studierter Apotheker erster Klasse gehörte er immerhin dem gehobenen und einigermaßen wohlhabenden Bürgertum an und war somit als Schwiegersohn für die armen Gehrenberger Landjunker gerade mal so akzeptabel gewesen.

Trotz des gesellschaftlichen Abstiegs vom Adel ins Bürgertum hatte es ihre Mutter nicht schlecht getroffen, denn ihre Eltern schienen sich durchaus zugetan. Ihr Vater war ein weltoffener und gütiger Mensch. Ihre Mutter brachte neben dem Geschenk ausgesprochener Tüchtigkeit auch eine gewisse Strenge mit. Es war Henrietta unendlich wichtig, ihre beiden Töchter mit dem untadeligen Betragen des adligen Standes zu versehen, bevor sie sie einem Ehemann überließ. Und was Kandidaten anging, so setzte sie alles daran, über günstige Eheschließungen ihrer Töchter zurück in adlige Kreise zu finden. Hellas Schwester Serafina, die zwei Jahre zuvor den Leutnant der Braunschweiger Husaren, Baron von Dürkhoff, ehelichte und bereits im ersten Ehejahr guter Hoffnung gewesen war, hatte nach Auffassung ihrer Mutter alles richtig gemacht. Nur ihre Zweitgeborene, die mehr nach Wissen als nach einem Galan hungerte, galt zunehmend als ungeraten.

Hella war stets mehr Kind ihres Vaters gewesen, hatte sie doch jede freie Minute in der Apotheke verbracht. Ihrer Schwester Serafina dagegen war es immer eine Freude gewesen, sich den Wünschen ihrer Mutter zu fügen. Die Fähigkeit ihrer Schwester, jeden Besucher mit ihrem Charme und mit artiger Konversation zu verzaubern, war auch für Hella durchaus anerkennenswert. Sie selbst bot lediglich Talent im Bereich des Zeichnens auf. Allerdings waren ihre Werke in den seltensten Fällen geeignet, Besuchern präsentiert zu werden. Nachdem sie einmal zu spät und vor Schmutz starrend mit der detaillierten Zeichnung eines toten Feldhasen, dessen eine Körperhälfte einem Beutegreifer als Mahlzeit gedient hatte, nach Hause gekommen war, hatte ihre Mutter nie wieder ein Wort über ihr Zeichentalent verloren. Wegen ihrer Absonderlichkeit hatte Henrietta ihre Tochter nur allzu gern bei ihrem Gatten gelassen.

So war ihr die Apotheke im Erdgeschoss des Hauses mehr Heimat geworden als die Beletage darüber. Im Labor, im Materialraum oder oben auf dem Kräuterboden hatte sich Hella stets untadelig geführt, wusste sie doch, was für seltene und bisweilen gefährliche Ingredienzien in den wunderbaren Gefäßen und den vielen kleinen Schubfächern lagerten. Ganz still und voller Spannung hatte sie ihren Vater beim Einfassen der Kräuter, beim Rühren der Pflaster oder beim Herstellen der Pillen beobachtet, bis auch sie jeden Handgriff beherrschte. Auch erkannte sie jedes Kraut und so manches Pulver allein an Konsistenz und Geruch. Ihr Vater hatte Hellas Lerneifer geduldet, bisweilen gar gefördert, war er doch ohne den ersehnten Sohn geblieben. Hella war durchaus bewusst, wie sehr ihr Vater darauf hoffte, dass sie ihm durch Heirat einen Nachfolger bescherte.

Hella liebte ihren Vater über alles und hätte ihm gern diesen Wunsch erfüllt, wenn es doch nicht gerade der unscheinbare Franz Meinrad gewesen wäre, angehender Apotheker und Provisor ihres Vaters, den sich dieser als Schwiegersohn erhoffte. Es war nicht so, dass sie Franz nicht leiden konnte. Er war ein guter Pharmazeut, aber in geistiger Hinsicht doch wenig ergiebig. Vor allem der Disput, den Hella so liebte, war nicht seins. Während sie ihre Meinung mit immer neuen Argumenten zu unterfüttern suchte, gab er allzuschnell auf und stimmte ihr um des Friedens willen mit geduldigem Lächeln zu. Diese Manier brachte Hella regelmäßig an die Schwelle des Zornes. Andererseits stellte er eine deutliche Steigerung zu den anderen Bewerbern dar, etwa dem unerbittlichen Hauptmann Hersfeld, der den Empfangssalon ihres Elternhauses seit ihrer Rückkehr geradezu belagerte. Wie kamen diese Mannsbilder dazu, zu glauben, eine Frau hätte kein anderes Tagewerk zu verrichten, als unangekündigten Besuch zu empfangen? Das ist die Pflicht einer guten Gattin und Hausfrau, meldete sich die Stimme ihrer Mutter in jenem Teil ihres Denkens, den man Gewissen schimpfte.

»Gattin ...«, entfuhr es Hella in einem Ton, als spräche sie von einem Schädling mit giftigen Nagezähnen.

Abermals glitt ihr Blick aus dem Fenster. Gerade verabschiedeten sich die Offiziere mit einer adretten Verbeugung von den artig knicksenden Schwestern, die sich nun emsig miteinander tuschelnd von ihren Bewunderern entfernten. Eine so öffentliche Begegnung schrie geradezu nach dem Aufgebot. Bloß nicht, dachte Hella entnervt. Für ihre Mutter stellte jede Hochzeitsfeier eine neue Chance dar, ihre schwer zu vermittelnde Tochter an den Mann zu bringen.

Kapitel 2

Hermann von Dürkhoff bemühte sich, das durchdringende Geschrei seines Sohnes zu ignorieren, während er kraftvoll an den Stiefellaschen zog. Endlich, zusammen mit einem neuerlich gesteigerten Crescendo des Gebrülls, rutschten Spann und Ferse in den Reitstiefel. In das Heulen des Säuglings mischte sich die weinerliche Stimme seiner Frau. Sie hatte Gustav auf den Arm genommen und redete nun mit zittriger Stimme auf ihn ein, ohne jedoch irgendeine Wirkung zu erzielen. Er wusste nicht, was ihn mehr abstieß, seine unfähige Ehefrau oder dieses ständige brüllende Kleinkind.

»Verdammt nochmal! Bring das Balg endlich zur Ruhe!«, schrie er mit zornrot verfärbten Zügen über seine Schulter. Nun mischte sich auch noch das Gegreine seiner Frau in das Kinderplärren und sein Zorn nahm Ausmaße an, die er kaum noch zu beherrschen vermochte. Seine Kiefer begannen zu mahlen. Bilder tauchten in seinem Kopf auf. Darin stand er auf, ging zu Frau und Kind und schlug zu. Wieder und wieder.

Er fühlte, wie er ruhiger wurde. Geradezu als habe sein Sohn diesen gefährlichen Stimmungswandel erspürt, nahm dessen Lautstärke ab. Einzelne Brüller wechselten sich nun mit einer Art Schluckauf ab. Dafür brabbelte Serafina nun hysterisch auf das Kleinkind ein.

Wie hatte er nur in diese Familie einheiraten können, fragte er sich zum wiederholten Male, während er nach dem zweiten Stiefel langte. Eigentlich musste er an diesem Tag nicht in die Kaserne, daher hätte er sich einen zivilen Aufzug leisten können. Doch ein Anzug war so nichtssagend, machte ihn zu einem unter Vielen, zu einem Nichts. Allein in der Uniform der glorreichen Braunschweiger Husaren fühlte er sich adäquat gekleidet. Das war er, ein Husar, nicht der biedere Ehemann. In diese Rolle war er eh nur geschlüpft, weil ihm seine verfluchte Familie kein Geld mehr schickte. Dabei wussten sie doch, dass sein Sold nur für das Nötigste reichte. Wieso es seinem ältesten Bruder und Erben des Gutes nicht gelang, selbiges so zu bewirtschaften, dass auch er etwas davon hatte, erschloss sich ihm nicht. Sein mickriges Erbe war längst aufgebraucht. Ernestine, seine Schwester, habe eine Mitgift erhalten müssen, hieß es in Ludwigs Brief, und auch Cornelia stünde alsbald zur Heirat an. Was interessierten ihn seine dümmlichen Schwestern? Er war ein Husar, das zählte doch wohl mehr als so eine läppische Mitgift! Doch am meisten hatte er sich darüber geärgert, dass Ludwig ihm in ebendiesem Schreiben geraten hatte, sich eine Frau zu suchen, die seinen Lebensstil finanziere.

Abermals stieg der Pegel seines Zornes an. Dieses Mal richtete sich dieser auf Ludwig. Ihm war nichts anderes übriggeblieben, als die Tochter des Hofapothekers zu ehelichen. Ihre Mitgift war passabel gewesen. Ausschlaggebend war jedoch, dass deren Mutter ihm und seinem Titel gebührend devot entgegentrat. Sie war von Adel und wusste, was sich gehörte. Serafina war anfangs auch recht erträglich gewesen. Was musste das Weib auch so schnell schwanger werden. Nun war die Frau ein Wrack, mit dem man sich nirgends mehr sehen lassen konnte. Unförmig und ständig verheult. Sein Schwiegervater verhielt sich auch nicht nach seinem Gusto, der Apotheker ließ es an Ehrerbietung fehlen. Schließlich hob er, Baron von Dürkhoff, dieses Bürgerpack auf ein höheres Gesellschaftsniveau. Doch das schien diesen jämmerlichen Pillendreher nicht zu interessieren.

Und dann diese Hella ... sie machte ihn schier rasend. An diesem Frauenzimmer waren ja wohl alle Erziehungsversuche gescheitert. Er nahm an, diese Reise in den englischen Hochadel hatte ihre ungefälligen Wesenszüge noch verstärkt. Noch nie hatte er eine Frau erlebt, die sich Männern gegenüber derart ... er musste feststellen, dass er kein Wort für ihr Verhalten fand. Sie tat so, als brauche sie keinen Mann. Sie trat viel zu selbstbewusst auf, irgendwie männlich. Und dann ihre schnellen Antworten, durchsetzt mit französischen, englischen und lateinischen Worten, die er nicht verstand. Dazu lächelte sie, dies aber in einer Art und Weise, als habe sie ihn zum Narren gehalten. Andererseits ... sie war hübsch. Sehr hübsch. Jemand musste sie nur zur Raison bringen.

Kapitel 3

Hella strich über das Lehrbuch der Anatomie, welches in seinen Ausmaßen eindeutig zu groß für den kleinen Sekretär mit den geschwungenen Beinen war. Das zierliche Möbelstück war einst für die artige Korrespondenz einer Dame geschaffen worden. Hella empfand den Anatomieatlas, den sie jüngst von ihrer Großcousine Lady Caitlin Barlington erhalten hatte, als ihren wertvollsten Besitz. Die Barlingtons entstammten dem englischen Landadel. Zwar wurde ein Frauenstudium auch dort als spleenig angesehen, doch stand eine Großtante aus dem englischen Hochadel hinter Caitlin. Soweit Hella es verstanden hatte, kam die Duchess Patrizia of Lytton-Wakefield, ebenfalls eine geborene von Gehrenberg, für die Kosten von Caitlins Studium auf. Hella hatte die berühmt-berüchtigte Lady einmal kennenlernen dürfen. Die überaus elegante Dame war wie eine Königin hofiert worden, obschon sie als das schwarze Schaf der Familie galt, über das emsig getuschelt wurde. Ungeachtet ihrer adeligen Herkunft soll sie einst als Schauspielerin auf einer Londoner Bühne Erfolge gefeiert haben, bevor sie von einem Peer geheiratet wurde. Diese und eine weitere einträgliche Witwenschaft stellten das finanzielle Rückgrat der Barlingtons dar. So wagte es niemand, ihr anders als mit größtem Respekt entgegenzutreten. Hella, die zuvor kaum Kontakt zum Adel gehabt hatte, schon gar nicht zum Hochadel, hatte zu Anfang kaum einen Ton herausgebracht. Doch ihre Verzagtheit hatte die stolze Dame mit den intelligenten Augen und dem schelmischen Lächeln schnell zerstreut. Die charmante, aber etwas flatterhafte Caitlin war der erklärte Liebling von Auntie Pat. Allerdings betrieb Caitlin ihre Studien nach Hellas Dafürhalten mit nur mäßigem Elan. Hella vermutete, das Studium diente Caitlin eher als Vorwand, dem ereignislosen Landleben in Dartford zu entkommen. Caitlin genoss das Leben in der Stadt in vollen Zügen. Zwar wurde sie, wie alle Studentinnen des Colleges, von einem weiblichen Zerberus mit altmodischer, viktorianischer Duttfrisur mit seitlichen Hängesträhnen bewacht, doch hatte es ihre findige Cousine geradezu zur Meisterschaft gebracht, ihrer Wächterin zu entkommen. Für Hella, der Auntie Pat für diese Zeit das College ebenfalls bezahlt hatte, war es ein herrliches Abenteuer gewesen, das Haus über ein Fenster im zweiten Stock per Kletterpartie an einer Pergola zu verlassen.

Hella wurde bei der Erinnerung an diese Zeit erneut das Herz schwer. Sie vermisste Caitlin, die Studien, die Unbeschwertheit und das Gefühl, frei zu sein. Letzteres am schmerzlichsten, fühlte sie sich doch hier im heimischen Braunschweig sowohl mental als auch körperlich in ein zu enges Korsett gepresst – gerade, als habe man sie unvermutet ins Zuchthaus gesteckt.

Ihr Blick blieb an der vermaledeiten Tageszeitung hängen. Sie griff danach und und überflog die Titelseite, die sich aber auch nicht interessanter präsentierte als die profunde Feststellung der saisonalen Modefarbe unter der Rubrik Vermischtes. Neben politischen Tagesereignissen war auf der ersten Seite Alltägliches vom Leben bei Hofe zu lesen. Wer hatte beim Kaiser um Audienz ersucht? Wohin ging die tägliche Spazierfahrt der Kaiserin? Was hatte sie angehabt und mit wem hatte sie Tee getrunken?

»So ein Unfug«, schimpfte Hella und blätterte um. Sie wollte das Blatt gerade zur Seite schieben, als ihr eine Überschrift ins Auge fiel.

Brutaler Mord an Frauenzimmer aus der Bruchstraße!1

Das Opfer sei durch mehrere Messerstiche gestorben, hieß es im Text, den Hella sofort zu lesen begonnen hatte. Der Artikel enthielt, entgegen des sonstigen Duktus dieses Blattes, höchst emotionale Begriffe wie schauerlicher Anblick, unmäßige Brutalität und völlig entfesseltes Gebaren des Mörders.

»Bizarr«, murmelte Hella. Augenblicklich drängte sich die Erinnerung an die grausige Mordserie auf, welche die englische Hauptstadt im letzten Herbst in Atem gehalten hatte. Jemand, der sich in einem Bekennerschreiben an eine der Londoner Zeitungen Jack the Ripper nannte, hatte innerhalb weniger Monate fünf Frauen ermordet. Bevor ihre Gedanken sich erneut in der Vergangenheit verfangen konnten, rutschte eine weitere Zeitung zwischen den Seiten

heraus. Bei näherem Hinsehen erkannte Hella das Braunschweiger Unterhaltungsblatt, welches in ihrem Elternhaus eigentlich verboten war, da dieses Pamphlet sozialistische Tendenzen aufwies. Neugierig schlug Hella das Blatt auf und blieb schließlich an einem Artikel von einem J. Förster hängen, der sie bereits nach wenigen Worten gefangen nahm. Auch er erwähnte den Braunschweiger Mord und kam wenige Zeilen später auf die Londoner Ereignisse zu sprechen. Er beschrieb jedoch ein ganz anderes London als jenes, welches sie so begeistert hatte. Försters London war das von Whitechapel und Spitalfields, ein armes, dreckiges London, in dem Aufstände, Mord und Diebstahl an der Tagesordnung waren. Plötzlich bekam ihre Erinnerung an den beeindruckenden Crystal Palace, den Buckingham Palace, die herrschaftlichen Parks und die wundervollen Theater einen bitteren Beigeschmack.

Caitlin war nicht müde geworden, ihre Cousine von Attraktion zu Attraktion zu schleppen. Hella hatte das Gefühl, in dieser Zeit mehr gesehen und erlebt zu haben als in ihrem ganzen Leben zuvor. Vor allem hatte ihr die Uraufführung eines Theaterstückes gefallen, es hieß ›Dr. Jekyll and Mr. Hyde‹. Doch kurz danach hatte man die Mädchen auf das Landgut der Barlingtons zurückbeordert. Zu groß war die Sorge wegen der Londoner Morde gewesen. Lächelnd fuhr Hella mit dem Finger über den Rücken eines Buches von Robert Louis Stevenson in ihrem Regal. Caitlin hatte ihr zu Weihnachten den Roman geschenkt, der dem gemeinsam besuchten Theaterstück zur Vorlage gedient hatte. Zu der Geschichte des Dr. Jekyll war ein weiteres Büchlein hinzugekommen, welches sie von Caitlins Vater, Lord Barlington, geschenkt bekommen hatte. Er hatte es zuvor selbst mit großem Vergnügen gelesen und war der Meinung, dass Hella Spaß daran haben könne. Sehr zum Missfallen seiner Frau, Lady Mary. Sie hielt das Werk für unappetitlich und keineswegs verträglich für weibliche Seelen. Tatsächlich hatte Lord Barlington mit ›A Study in Scarlet‹ von dem bis dato unbekannten Autor Arthur Conan Doyle bei Hella ins Schwarze getroffen. Sie hatte die verzwickte Kriminalgeschichte über ein Mordopfer in einem verlassenen Londoner Haus geradezu verschlungen. Darin hatte der Mörder das deutsche Wort Rache an die Wand geschrieben, mit dem die Londoner Polizei nichts hatte anfangen können. Erst der kluge Detektiv Sherlock Holmes, ein Goethe-Liebhaber, der des Deutschen mächtig war, klärte den Fall schließlich auf. Neben der Verbindung zur deutschen Sprache war Lord Barlington nicht entgangen, dass Hella sein Interesse für die Berichte über Jack the Ripper teilte.

Nachdenklich wanderte Hellas Blick zu der mit Kieseln und Ästchen beklebten Zigarrenkiste, einer Schatztruhe aus ihrer Kindheit. Nach ihrer Rückkehr hatte sie die ausgeschnittenen Zeitungsberichte über den Ripper dort hineingelegt. Sie wusste selbst nicht, wieso es sie mit derart morbider Faszination erfüllte hatte, die oft schrillen Zeitungsartikel über den Ripper zusammenzutragen. Vielleicht lag es daran, dass die Londoner Zeitungen ungeniert imaginierte Bilder der Mordszenen mit dem neuen Xylographie-Druckverfahren enthielten. Die illustrierten Berichte hatten Hella dazu inspiriert, selbst einige Zeichnungen zu dem Thema zu fertigen. Diese keineswegs gesellschaftsfähigen Machwerke lagerten nun zusammen mit den Zeitungsberichten in ihrer Kinderschatztruhe. Plötzlich breitete sich ein diabolisches Lächeln auf ihren Zügen aus. Vielleicht sollte sie besonders hartnäckigen Galanen dieses Kästchen zeigen, würden sie doch erfrischend plötzlich die Flucht antreten.

Einer plötzlichen Eingebung folgend riss Hella den Artikel aus dem Braunschweiger Unterhaltungsblatt heraus und öffnete das Kistchen, um ihn dazuzulegen. Sinnend betrachtete sie die blutrünstige Menagerie. Anders als deutsche Zeitungen waren die Journalisten der Londoner Fleet Street durch keinerlei Zurückhaltung gehemmt. Neben echten, auf Holzstich übertragenen Photos der Opfer enthielten die Berichte sogar die Ergebnisse der medizinischen Leichenschau. Das Wissen, dass das erste Opfer des Rippers durch neununddreißig Messerstiche gestorben war, hatte sich ebenso wie weitere bizarre Fakten in ihr Hirn eingegraben. Ein Stich direkt ins Herz. Neun Stiche in den Hals, fünf Stiche in die linke und zwei in die rechte Lunge. Fünfmal Leber, zweimal Milz, sechsmal der Magen und ein langer Schnitt im Unterleib ... Wozu bloß? Was genau befand sich dort?

Hella stellte das Kistchen beiseite und zog sich den Anatomieatlas von Caitlin heran, der von einer allzu munteren Zimmerfeier im Bedford College gezeichnet war. Die Blätter wellten sich, da Portwein darüber geflossen war. Einige Seiten waren sogar zerrissen. Nach der feuchtfröhlichen Party hatte Caitlin umgehend Auntie Pat geschrieben und ihr vorgeflunkert, dass ihr jemand das so wichtige Buch im Vorlesungssaal entwendet habe. Natürlich erhielt sie alsbald kommentarlos ein neues Exemplar. Das versehrte Buch hatte sie Hella überlassen, die es seither hütete wie einen Schatz. Ihre Cousine hatte sie nach Kräften in ihrem Traum vom Medizinstudium unterstützt. Ihrem Professor hatte Caitlin vorgeschwindelt, dass Hella noch überlege, ob sie in Bedford oder in Zürich studieren wolle. Caitlins Lüge sowie die üppige Zuwendung durch Auntie Pat hatten ihr in Bedford ein überaus herzliches Willkommen beschert. Wie stolz war sie gewesen, als sie den Kommilitoninnen erklären konnte, wie man den Nachweis der Ingredienzien

eines Stoffes erbrachte. Ein Vorgang, bei dem sie ihren Vater oft genug unterstützt hatte. Sogar einer Leichenöffnung hatte sie beiwohnen dürfen.

Erneut begannen ihre Augen zu brennen. Die Rückkehr ins heimatliche Braunschweig war mit der bitteren Erkenntnis verbunden, dass ihre Eltern ihr nie ein Medizinstudium würden ermöglichen können. Auch wenn ihr Vater vergleichsweise gut verdiente, so reichte es nicht, sie im Ausland studieren zu lassen. Ihre Eltern, das wusste Hella sehr wohl, war die Reise teuer gekommen. Zwar waren ihre Verwandten, insbesondere Auntie Pat, in England für ihren Unterhalt aufgekommen, doch schon die Kosten für die Anreise und die notwendige Garderobe hatten sicher eine fühlbare Lücke in der Familienkasse hinterlassen, zumal die Mittel ihrer Eltern von der Hochzeit und der notwendigen Mitgift ihrer Schwester Serafina zur Gänze geschröpft worden waren.

Nun hatte die Familienkasse zudem zwei neue Mitglieder zu tragen. Ihren grässlichen Schwager, dessen Sold vorne und hinten nicht für seinen ausschweifenden Lebensstil reichte, und dessen Söhnchen Gustav, den ihre Schwester Serafina im letzten Herbst zur Welt gebracht hatte.

Erneut beutelte Hella brennender Zorn, wenn sie an ihren widerlichen Schwager dachte, dem man es nie recht machen konnte, vor allem ihre völlig veränderte Schwester nicht. Der Baron ließ keine Gelegenheit aus, Serafina und auch sie selbst im Beisein anderer Personen zu belehren und zu maßregeln. Schon mehrfach war Hella in Versuchung geraten, diesem aufgeblasenen Husaren den Marsch zu blasen. Selbstredend verbot sich jedwede Widersetzlichkeit. Doch mehr als die Maßregelungen ärgerte sich Hella über seine lüsternen Blicke, kaum dass sie allein waren. Und dann der kleine Gustav, der ihrer Schwester die gesamte Lebenskraft auszusaugen schien. Hella drückte sich nach Kräften davor, mit dem kleinen, schreienden und ständig stinkenden Wesen umgehen zu müssen, das ihre geliebte Schwester so beanspruchte. Serafina war nur noch ein Schatten ihrer selbst, devot ihrem Gatten gegenüber, zänkisch zu allen anderen. Hellas Zorn wandelte sich in das schmerzende Gefühl des Verlustes. Verloren waren ihre Schwester, ihre Kindheit, ihre Träume, ihr Heim ...

Es klopfte. Nachdem Hella ein unwilliges »Ja bitte« von sich gegeben hatte, öffnete das Hausmädchen Marie die Tür und knickste.

»De gnädje Frau lässt bestellen, dat de Hauptmann Hersfeld doaa is«, verkündete Marie mit der ihr eigenen unerschütterlichen Gutartigkeit.

»Schon wieder?«, entfuhr es Hella. »Da wünschte ich ja fast, dass alsbald ein neuer Krieg ausbräche, der mir diesen lästigen Menschen vom Hals schaffte.«

Marie kicherte vernehmlich. Ein neuer Krieg war nicht in Sicht und eine Krankheit vorzutäuschen empfahl sich nicht, wenn sie nicht den geballten Zorn ihrer Mutter auf sich laden wollte. Resignierend schlug Hella den Anatomieatlas zu und erhob sich. Ein Blick in den Spiegel ließ sie entnervt innehalten. Ihre dicken blonden Locken hingen ihr in unansehnlicher Wirrnis über die Schultern. Zudem trug sie ein bequemes, aber absolut nicht gesellschaftsfähiges Hauskleid. Während sie einen Stoßseufzer und stille Verwünschungen ausstieß, öffnete Marie bereits den Kleiderschrank.

»Nehmen Se det Blaue, et passt jut zu Ihre Oaren.«

»Augen«, verbesserte Hella, während sie das blaue Kleid ungnädig anstierte.

»Aaogön«, wiederholte Marie artig und zog Hella in routinierter Eile das Korsett über den Kopf, das sie gleich mit ihren, von der Hausarbeit gestählten Händen so weit zuziehen würde, bis Hella die Taille einer Biene hatte.

1 Straße im Süden Braunschweigs und noch heute Rotlichtbezirk

Kapitel 4

Verdrossen sah sich Georg Stollberg gezwungen, seinen militärisch strammen Schritt aufzugeben, gerade als er den Burgplatz erreichte. Verstohlen rieb er sich über den schmerzenden rechten Oberschenkel, während er so tat, als habe er etwas Interessantes auf der Litfaßsäule entdeckt. Obwohl der Bruch seines Oberschenkels längst verheilt war, überfielen ihn immer wieder diese Schmerzen, für die ihm kein Arzt eine Erklärung liefern konnte. Er erwog, noch eine dieser Pillen zu schlucken, vor denen ihn dieser Apotheker so eindringlich gewarnt hatte. Geradezu trotzig verbannte er die Worte des Pillendrehers aus seinem Denken, die Begriffe wie Sucht und Abhängigkeit enthalten hatten. Gerade heute, an seinem ersten Arbeitstag, konnte er keinerlei Ablenkung brauchen. Während er die Pillendose aus seiner Westentasche zog, glitt sein Blick an der Annonciersäule vorbei und blieb an der gerade restaurierten Burg Dankwarderode hängen. Er warf sich eine der Tabletten in den Mund und überlegte, was er von den neoromanischen Details halten sollte. Nach seinem Empfinden wirkten all diese, mit weißen Umrandungen verzierten Rundbögen, Balkone und Bullaugenfenster deplatziert. Doch es hieß, der Rekonstruktion der Burg hätten eingehende archäologische Untersuchungen zugrundegelegen und es sei der neue preußische Regent Prinz Albert höchstselbst gewesen, welcher den Neubau in dieser Form veranlasst hatte.

Vor vielen Jahren hatte Stollberg, dessen Steckenpferd die Architektur war, mal eine Daguerreotypie1 des Vorgängers dieser Burg gesehen. Er wusste, dass der Bau vor fast zwanzig Jahren durch einen Brand zerstört wurde. Auf der Daguerreotypie war der Pallas noch ein Renaissancebau gewesen, was sicher auch nicht historisch korrekt gewesen war. Nach dem Brand, so hörte er, hatte man diskutiert, ob der Rest abgerissen oder wieder aufgebaut werden solle. Stollberg freute sich zwar, dass man sich für den Erhalt entschieden hatte, hielt aber diese Interpretation schlicht für Unfug. Die Menschen um ihn herum schienen das anders zu sehen. Überall schnappte er lobende Worte für Stadtbaurat Ludwig Winter auf, der die Pläne des Prinzregenten umgesetzt hatte. Das Stechen in seinem Bein ließ nach. Er setzte seinen Weg fort und passierte den bronzenen Löwen, das bekannteste Wahrzeichen der Stadt, das einst Heinrich der Löwe als Zeichen seiner Macht errichten ließ.

Architektur zu studieren war einmal der Traum seiner Kindheit gewesen und noch heute verschlang er alles, was es dazu zu lesen gab. Natürlich hatte er als armer Sohn eines alleinerziehenden Dorflehrers – seine Mutter starb bei seiner Geburt – schon früh lernen müssen, was ihm anstand und was nicht. Eine akademische Laufbahn gehörte selbstredend nicht dazu, auch wenn er durch glückliche Umstände die Schulbank zusammen mit dem Sohn eines Adeligen hatte drücken dürfen. Damals hatte man ihm, dem wissbegierigen Jungen mit der schnellen Auffassungsgabe, die Tür zum Herrenhaus geöffnet. Der alte Graf von Rebeck hatte erkannt, dass die Interessen seines Sohnes mit recht konsequenter Ausschließlichkeit an alles gebunden war, was mit Pferden, Jagd und erstaunlicherweise mit ihm, Georg Stollberg, zu tun hatte. Wenn er sich für eine Materie begeisterte, war der Grafensohn Tibor bereit gewesen, ihm in die Gefilde von Latein, Mathematik und Historie zu folgen. Auf diese Weise konnte sein kränkelnder Vater die stets zu kalte Dorfschule verlassen und eine wesentlich angenehmere Anstellung als Hauslehrer annehmen. Stollberg brachte dieses Engagement den Vorteil einer höheren als der Dorfschulbildung ein, an deren Ende Tibor die Universität in Halle besuchte und ihm nur noch der Weggang blieb. Der Graf, ein hochdekorierter Offizier, öffnete ihm jedoch noch eine weitere Tür. Durch seine Fürsprache hatte er die Chance erhalten, sich in Uniform zu beweisen und diese bestmöglich genutzt. Dass er es beim Militär ohne Adelstitel zum Offiziersrang gebracht hatte, verdankte er neben wohlwollenden Zutun des Grafen auch seinen Fähigkeiten als Ermittler. Ein Talent, von dem er früher nicht einmal etwas geahnt hatte. Auch kam ihm der Entschluss des Reichskanzlers zugute, auf dass sich das Deutsche Reich an dem Wettlauf um Kolonien beteiligen möge. So hatte er einige Jahre in Südwestafrika zugebracht. Bei einem Angriff auf eine deutsche Firma, die seit 1884 offiziell unter deutschem Schutz stand, erlitt er zuletzt eine Verletzung, die ihn fast sein Bein gekostet hatte. Zwar hatte man dieses retten können, doch wegen der Schwere der Verwundung hatte man ihm geraten, dem Militär den Rücken zu kehren. In Anerkennung seiner Verdienste war dies in einem ehrenvollen militärischen Akt vonstattengegangen. Seine Verdienste hatte er in Bethanien, im späteren Lüderitzland erworben. Nachdem man dem Volk der Nama durch ein Missverständnis des Begriffes Meile, die deutsche Meile war gut viermal länger als die englische, viel mehr Land als ursprünglich vereinbart abgeluchst hatte, war es immer wieder zu Anschlägen und Scharmützeln gekommen, bei denen seine kriminalistischen Fähigkeiten gefordert waren. Dementsprechend trug man ihm an, nach seiner Genesung als Polizeicommissaire in der Kriminalabteilung des Herzogtums Braunschweig tätig zu werden.

Erst vor kurzem hatte ihn eine Depesche erreicht, wonach man in der ehemaligen Hansestadt einen hässlichen Mord sowie zahlreiche Kleindelikte zu beklagen hatte. So hatte sich Stollberg entschlossen, seine Rekonvaleszenz abzubrechen, die er eh nur schwer ertrug.

Obwohl sein neues Aufgabengebiet durchaus etwas für sich hatte, bereitete ihm das Stadtleben Probleme. Die letzten Jahre hatte er zumeist unter freiem Himmel und auf dem Rücken eines Pferdes zugebracht. Auch wenn man ihm eine sehr behagliche Wohnung in der Gördelinger Straße besorgt hatte, hier in den Häuserschluchten Braunschweigs fehlte ihm die Natur. Sogar das Flüsschen Oker hatte man in den Untergrund verbannt. Geradezu sehnsuchtsvoll warf er einen Blick zu dem stattlichen Baum auf dem Burgplatz, bevor er seinen Weg fortsetzte und unter der Dombrücke hindurch lief.

Das Hufgetrappel rechter Hand hallte überlaut von den zwei, sich gegenüberliegenden Gebäudewänden zurück, die eine eindrucksvolle Häuserschlucht bildeten. Rechts von ihm lag das Justizgebäude, links das Polizeigebäude, sein neuer Arbeitsplatz. Stollberg überquerte nun wieder forschen Schrittes die Münzstraße. Ein Metallzaun schützte das Dompfarramt, welcher am Polizeigebäude endete. Kundig erfasste sein Blick die klassischen Portiken des ersten Obergeschosses und die gefälligen, mit steinernem Zierrat umkränzten Rundbogenfenster im zweiten Stock des gerade einmal zehn Jahre stehenden Neubaus der Polizeidirektion. Ihm gefiel, was er sah. Eine Minute später stieß er die Tür auf, um sich zum Dienst zu melden.

1 Erstes Fotografie-Verfahren mit versilberten Kupferplatten

Kapitel 5

Eine wohlerzogene Dame hatte stets und ständig bereit zu sein, Besuch zu empfangen. Hella stellte fest, dass sie ganz offenkundig nicht dazu gehörte. Selbst das eilige Ankleiden hatte viel zu lange gedauert. Sie wusste, sie würde bitterböse Blicke ihrer Mutter ernten, die den braven Hauptmann seit mehr als einer halben Stunde mit Tee und Konversation daran hinderte, resigniert das Weite zu suchen. Während Hella ganz und gar undamenhaft über den Flur eilte, zupfte sie abwechselnd an dem Korsett und an den Haarnadeln, beides zwickte unsäglich. Wieso in Herrgottsnamen war man als Frau gezwungen, sich derart zu malträtieren, fragte sie sich einmal mehr, bevor sie leicht atemlos nach den ziselierten Bronzegriffen der großen, mit gelbem Zierglas versehenen Schiebetür langte, die in den Salon führte. Dazu ließ sie ihren Rock los und trat prompt auf den Saum, was ihr eilendes Vorwärts abrupt bremste. Während ihr freier Fuß nach Halt suchte, erwischte sie den rechten Türgriff, der sich viel zu heftig in Bewegung setzte. Im nächsten Moment wurde die Tür mit vernehmlichem Getöse von der Verankerung aufgefangen. Einen Sturz ins Zimmer konnte Hella gerade noch verhindern, indem sie sich mit den Armen umherrudernd leicht drehte, wodurch sie auch der zweiten Türhälfte einen Stoß verpasste. Es schepperte abermals ohrenbetäubend. Bang abwartend starrte Hella das Glas an. Es klirrte schauerlich, aber es hielt. Erst jetzt machte das Korsett ihr schmerzhaft klar, dass sie ähnlich einer Raubkatze vor dem Sprung unvorteilhaft verkrümmt in der Tür verharrte. Schnell richtete sie sich auf, strich das Kleid glatt und mühte ein Lächeln auf ihre Züge. Hauptmann Johann Hersfeld starrte sichtbar verstört über seine Teetasse in ihre Richtung. Auch der undamenhaft offenstehende Mund und die um die Tischplatte gekrallten Hände ihrer Mutter zeugten von Irritation größeren Ausmaßes. Das eiserne Lächeln beibehaltend rauschte Hella nun auf den Besucher zu.

»Mein lieber Herr Hauptmann, ich fürchte, die Freude über Ihren Besuch hat mich etwas übermütig gemacht«, flötete sie.

Augenblicklich fiel ihre Mutter mit einem gekünstelten Lachen ein. »Also wirklich, Kind ... Hauptmann Hersfeld hatte nicht vor, uns zu verlassen, bis dass er ein paar Worte an dich zu richten die Möglichkeit erhält. Nicht wahr, Herr Hauptmann?«

Der schrecksteife Gast, in dessen Untertasse sich übergeschwappter Tee gesammelt hatte, glänzte durch indigniertes Schweigen.

»Ach, dieser Gefühlssturm der Jugend«, säuselte Henrietta Strothmann. »Ein wenig wehmütig denke ich da an meine Jugend, die bedauerlicherweise schon so weit zurückliegt, dass die Bilder bereits verblassen.«

Der sich mühsam fassende Hauptmann stellte die vollgeschwappte Tasse vorsichtig auf dem Tisch ab und rieb sich verstohlen Tee von den Fingern. Sein Mund unter dem gewichsten Oberlippenbart kräuselte sich.

»Aber gnädige Frau, lang kann dies nicht zurückliegen, sehen Sie doch aus wie ein frischer Sommermorgen«, bemerkte er mit der Andeutung einer Verbeugung. Während ihre Mutter den Gast gekonnt mit einem sittsamen Lächeln für das Kompliment belohnte, wandte er sich Hella zu.

»Fräulein Strothmann, nicht minder entzückend gestaltet sich Ihr Anblick, wie eine Frühlingsbrise, wenn ich mir diese Bemerkung erlauben darf.«

Sommermorgen und Frühlingsbrise, fällt Männern eigentlich nichts Besseres ein, als Jahreszeiten zu bemühen?, dachte Hella, die ihr Lächeln nun mit roher Gewalt aufrechtzuerhalten suchte. »Seien Sie bedankt für Ihre galanten Worte, lieber Herr Hauptmann. Das war wohl mehr Sturm als Brise, für den ich mich entschuldige. Darf ich Ihnen eine Tasse frischen Tee reichen?«

Gerade als Hella ein neues Gedeck aus der Vitrine nahm, stürzte ihr verhasster Schwager Hermann von Dürkhoff in das Empfangszimmer.

»Allmächtiger! Was ist denn hier passiert?«, fragte er in echauffiertem Ton, wobei sein tadelnder Blick sogleich an Hella hängenblieb.

Hauptmann Hersfeld sprang auf die Füße und grüßte seinen Vorgesetzten zackig, der ihn jedoch nicht beachtete. Hella konnte sich noch immer nicht daran gewöhnen, dass sich Dürkhoff mit dieser zur Schau getragenen Superiorität in ihrem Heim bewegte und nun auch noch für so viel unruhige Vehemenz sorgte.

»Was soll denn passiert sein, bester Schwager?« Ohne eine Antwort abzuwarten, fragte sie leutselig: »Möchten Sie einen Tee?«

»Was war das für ein Lärm?« Von Dürkhoff blickte sie anklagend an und nörgelte sogleich weiter. »Unser kleiner Gustav wachte davon auf, kaum dass er eingeschlafen war. Nach der anstrengenden Nacht hätte deine Schwester etwas Ruhe gebraucht.«

»Mir ist nur die Tür aus der Hand geglitten ... es tut mir leid«, nuschelte Hella innerlich vor Zorn berstend, während sie Dürkhoff höflich eine halb gefüllte Tasse Tee reichte.

»Wie bitte?«, fragte Hermann unbarmherzig nach und stierte Hella mit einem bösartigen Lächeln an. »Ich konnte dich nicht verstehen.«

»Dann wasch dir die Ohren!«, zischte Hella ihm so verhalten zu, dass nur er sie verstand. Mit einer trotzigen Bewegung schwang sie die Schleppe ihres Rockes herum und wandte sich wieder ihrem Gast zu, mit dem sie nun jene artige Konversation begann, auf die der bedauernswerte Mann seit einer beachtlich langen Zeit wartete. Henrietta nahm ihren Stickrahmen zur Hand, bereit, ihre Aufgabe als stille Anstandsdame zu erfüllen, während Dürkhoff die für ihn bestimmte Tasse auf dem Tisch ignorierte und sichtlich verstimmt den Raum verließ.

Kapitel 6

»Auf ein Wort, verehrter Schwiegervater«, hielt von Dürkhoff den Herrn des Hauses auf, gerade als dieser vom Vestibül kommend die Tür zur Offizin1 der Apotheke öffnen wollte. Theodor Strothmann wandte sich seinem Schwiegersohn nach einem dezenten Zögern zu.

»Aber natürlich, bester Hermann. Was gibt es?«

»Es geht um den Hauptmann. Weißt du, Johann Hersfeld ist ein brauchbarer Soldat und ein braver Geselle, ich kenne ihn nur zu gut. Aber ich glaube kaum, dass er nach dem unschönen Ereignis gestern noch Interesse an Wilhelmina hegt.«

Der Apotheker bedachte seinen Schwiegersohn mit einem Blick, dessen Dauer an den Regeln der Höflichkeit kratzte.

»Nun ... ich gestehe dir ein Wort zu diesem Thema zu, da du den Mann kennst, aber ich denke nicht, dass es hinsichtlich seiner Person einer weiteren Unterredung bedarf, schien mir Hella doch nicht sonderlich verdrießlich über den Abgang des wackeren Hauptmannes.«

Den höflich verbrämten Tadel für die Einmischung in Familiäres war Hermann nur mit Mühe in der Lage wegzustecken. Der Alte wies ihn doch tatsächlich in die Schranken. Hatte dieser Pillendreher vergessen, dass er vor einem Baron stand? Wenn es nach ihm ginge, so war es dringend zu verhindern, dass der Bürgerstand immer an mehr Einfluss gewann. Eigentlich hatte er von seinen Schwiegereltern die Bereitschaft erwartet, sich ihm unterzuordnen, brachte er doch immerhin einen Adelstitel in dieses glanzlose Haus, welches er lediglich aus monetären Erwägungen gewählt hatte. Und nun spielte der Mann weiter den Prinzipal in diesem Hause. Sein Unmut reizte Hermann zum Widerspruch.

»Das hört sich ja fast so an, als würdest du Wilhelmina die Entscheidung überlassen, wen sie heiratet.«

»Nun, du kennst Hella nicht so gut wie ich. Selbstredend wird sie an dem Entscheidungsprozess beteiligt werden. Ausschließen kann man sie von einer so weitreichenden Entscheidung nicht.«

Hermann ließ ein herablassendes Lachen hören. »Dann wird sie wohl jeden Antrag zurückweisen ... falls sie überhaupt je in die glückliche Lage kommt, einen solchen zu erhalten.«

Theodor Strothmann hob fragend die Augenbrauen.

Mit einem angedeuteten Näherkommen, als handele es sich um ein Geheimnis, das er zu hüten bereit war, raunte Dürkhoff: »Man erzählt sich so einiges über Wilhelmina.«

Die faltenumkränzten Augen seines Gegenübers zogen sich unmerklich zusammen. »Ach? Tut man das?«

»Ja, das tut man. Mehr noch, der Ruf meiner werten Schwägerin ist nicht der Beste. Sie gilt als ...« Dürkhoff rang sich einen Ausdruck des Bedauerns ab, »... als zänkisch und altklug.«

Theodor Strothmanns Kiefer begannen sichtbar zu arbeiten. »Hella ist nun einmal eine Person von Klugheit und Wissensdurst. Intelligenz tritt häufig gepaart mit einer starken Persönlichkeit auf.«

»Lieber Schwiegervater, du tätest gut daran, ihre Persönlichkeit zu zügeln. Ich lebe nun in diesem Hause und so fallen die ständigen Verfehlungen von Wilhelmina nun auch auf mich zurück ... was ich nicht weiter zu dulden gedenke.« Der letzte Halbsatz kam mit unverhohlener Schärfe.

»Ich wüsste nicht, welche Verfehlung dir zum Nachteil gereichen sollte.« Der Apotheker funkelte seinen Schwiegersohn an, wobei die Enden seines gezwirbelten Bartes vor Verärgerung zu zittern begannen.

»Meine Erziehung verbietet mir, diese im Einzelnen zu wiederholen. Eigentlich wollte ich dir nur versichern, dass ich zu meinen Pflichten dieser Familie gegenüber stehen werde. Selbstredend darf Wilhelmina in diesem Hause bleiben. Wir alle kennen eine unvermählte Base, die dem Haushalt treu bleibt. Bei dem derzeitigen Stand der Gerüchte wird auch Wilhelmina eine solche werden.« Dürkhoff setzte ein gönnerhaftes Lächeln auf.

Theodor Strothmanns Züge verhärteten sich. »Ich pflege nichts auf Straßengerüchte zu geben. Und noch weniger auf das Geplapper der Husaren, die sich mangels sinnvoller Beschäftigung tagtäglich bereits des Morgens im Gasthaus einzufinden belieben. Und du, lieber Schwiegersohn, solltest das auch nicht tun oder gegebenenfalls nach Kräften dagegen halten und den Ruf deiner Schwägerin verteidigen.«

Strothmann und von Dürkhoff maßen sich mit feindseligen Blicken, bis sich von Dürkhoff, eine Verbeugung andeutend, abwandte.

1 Alte Bezeichnung der Werkstatt, später des Verkaufsraumes einer Apotheke

Kapitel 7

Theodor Strothmann kämpfte seinen Ärger über die harschen Worte seines Schwiegersohnes nur mühsam nieder. Er hatte diesen arroganten Adelsspross von Anfang an nicht leiden können. Von Dürkhoff war für den Hofapotheker einer der Ewiggestrigen im Geiste, der nicht wahrhaben wollte, dass sich die Welt im Wandel befand. Zwar war Strothmann weit davon entfernt, sich etwa zu den aufrührerischen Sozialisten zu zählen, dennoch glaubte er nicht daran, dass ein Adelstitel Garant für Bildung oder menschliche Größe sei. Sein Schwiegersohn bestätigte diese, seine Überzeugung. Strothmann hielt es sogar für denkbar, dass ein solcher Titel in ferner Zukunft keine Sonderstellung mehr beinhaltete und sich Adlige unter Bürgern wie Gleiche unter Gleichen zu bewegen hatten. Doch für derart philosophische Erwägungen, die ihm möglicherweise zu Genugtuung hätten verhelfen können, fehlte es ihm nun an Ausgeglichenheit. Innerlich schäumend stampfte er durch die Offizin, als gelte es eine Kompanie strammstehen zu lassen. So war es ein Glück, dass sich gerade keine Kunden in der Apotheke befanden. Einer der Helfer schien Strothmanns Stimmung zu ahnen, flugs verschwand er durch die Tür. In Ermangelung anderer Opfer fuhr der Apotheker seinen Provisor Franz Meinrad unnötig barsch an.

»Ist das Extractum Filicis schon abgefasst?«

»Gewiss«, antwortete Meinrad eilfertig.

Theodor Strothmann murrte unwillig und setzte seinen Marsch fort, bis er sein Kontor erreichte. Unbeherrscht warf er die Tür hinter sich zu, ließ sich auf seinen Schreibtischstuhl fallen und schlug das Elaborationsbuch mit einer groben Bewegung auf. Er hatte noch einige Präparate einzutragen, die er in seinem Laboratorium zuletzt hergestellt hatte. Doch bereits nach wenigen Zeilen schwebte der Federgriffel in seiner Rechten bewegungslos in der Luft, da sich seine Gedanken verselbständigend in anderen Dingen verfangen hatten. Schließlich legte er das Schreibgerät zur Seite und ließ sich nach hinten gegen die ungepolsterte Lehne fallen. Seine umherhastenden Gedanken blieben bei seiner Tochter Hella hängen.

»Warum nur ist dieses Mädchen kein Bub geworden«, entfuhr es ihm nach einigen Augenblicken. Als sich sein Furor etwas legte, musste er sich, wenn auch widerwillig, eingestehen, dass dieser vermaledeite Dürkhoff bis zu einem gewissen Grad recht hatte. Tatsächlich war Hella sehr besonders. Als braves Eheweib mit keinen anderen Pflichten als dem Beaufsichtigen von Dienstboten, welche mit der Haushaltsführung beschäftigt waren, konnte er sich seine Zweitgeborene tatsächlich nicht vorstellen. Es würde wahrlich nicht einfach werden, einen Mann zu finden, der duldsam genug wäre, ihr zuweilen etwas schroffes Wesen zu tolerieren. Dann wurden die Züge des Apothekers weich, als er an die Auffassungsgabe seiner Tochter dachte, die für ihn ein immerwährender Quell der Freude war. Diese jedoch stieß bei den meisten Herrn nicht eben auf Gegenliebe. Hellas Kopf schien schier unersättlich. Ihre zuweilen scharfen Worte an Männer, die samt und sonders mit nur der Hälfte von Hellas Verstand gesegnet waren, konnten tatsächlich jener, von Dürkhoff erwähnten üblen Nachrede Nahrung geben. Scharfzüngigkeit tolerierte man nur, wenn Renommee und Leistungsvermögen dahinterstanden. Ein bewährter Offizier oder ein Unternehmer, ja, so einer durfte sich kernige Reden erlauben. Einer Frau stand so etwas niemals zu. Es war aber auch ein Jammer.

»Wäre das Kind ein Bub, dann könnte sie Pharmazie studieren und meine Apotheke übernehmen. Aber so ...« — müsste sie den gewissenhaften, aber langweiligen Meinrad heiraten, vervollständigte er den Satz im Geiste, wobei ihn augenblicklich ein schlechtes Gewissen anfiel. Eigentlich konnte er Franz Meinrad gut leiden. Er war ein feiner Kerl. Was ihm an Intelligenz fehlte, machte er mit Sorgfalt und Gutartigkeit wett. Leider hatte Hella bereits deutlich gemacht, was sie von dieser Allianz hielt. Wieso begriff dieses bockige Mädchen denn nicht, dass dies auch für sie die beste Lösung war?

Die Antwort stellte sich prompt ein. Es war seine eigene Schuld. Er hatte seine Tochter zu lange wie einen Jungen behandelt. Dadurch fiel es ihr heute so schwer, sich zu fügen. Das Schicksal einer Frau war es nun einmal, geheiratet zu werden. Fand sie keinen Gemahl, so war sie gezwungen, ein geduldetes Dasein in einem fremden Haushalt zu fristen – in diesem Haushalt, dem dereinst von Dürkhoff vorstand. Sollte dies eintreten, wäre sie auf ewig seinem bornierten Schwiegersohn ausgeliefert. Wenn sie Meinrad nahm, konnte sie ein einigermaßen selbstbestimmtes Leben führen und sogar dann und wann in der Apotheke helfen.

Schon als junges Ding hatte sich Hella mehr in der Apotheke herumgetrieben als in der Stube. Vor allem die Kräuter hatten es ihr angetan. Mit einem Lächeln dachte er an die Seife, die Hella mit einer Mischung aus Lavendel, Zitronenmelisse und wertvollen Ölen herstellte. Mittels eines selbst geschnitzten Stempels versah sie die Seifenstücke mit der Silhouette der Katharinenkirche. Durch die eigene Herstellung konnten sie das Produkt günstiger anbieten als die gängige Myrrholin-Seife, die zehn Pfennig teurer war. So war Hellas Seife zum Verkaufsschlager im Materialhandel der Hagenapotheke avanciert. Seine ältere Tochter Serafina dagegen hatte sich bereitwillig

Henriettas Bemühungen in Sachen angemessener Toilette, Stickerei, Haushaltsführung und Musik ergeben. So war Serafina immer die umschwärmtere seiner beiden Töchter gewesen. Hella dagegen schien sich so gar nicht für Damendinge zu interessieren. Ihr Aufzug ließ nicht selten zu wünschen übrig. Doch dafür vermochte sie Mixturen und Dekokte1 mit ebensolcher Sorgfalt herzustellen wie er selbst. Und sie wusste schon jetzt eine Menge über Medizin. Wenn ein Kunde, dem das Geld für den Doktor fehlte, ihm Symptome seines Unwohlseins nannte und um geeignete Medikamente bat, war es ihm schon zur Gewohnheit geworden, diese mit Hella zu besprechen. Zumeist nahm er ihre Vorschläge auf, mit welchen Mitteln zu helfen wäre.

Auf diese Weise hatte er es versäumt, seine Tochter auf das Leben als Ehefrau vorzubereiten, ein Leben in zweiter Reihe. Sie kannte ihre Talente und war nicht mehr bereit, zurückzutreten, wie es sich für eine Frau gebührte. Und dieses Faktum machte nun offenbar als Schmährede die Runde. Es gab tatsächlich nur wenige Bewerber, obwohl Hella, abgesehen von ihrer tiefen Stimme und ihrer noch herberen Wortwahl, doch recht ansehnlich geraten war. Eigentlich, so kam es Theodor Strothmann in den Sinn, war Hauptmann Hersfeld der einzig verbliebene Anwärter auf ihre Gunst. Und der interessierte sich nach Überzeugung des Apothekers mehr für Hellas Mitgift und für die Tatsache, dass sie zur Hälfte von Adel war, als für ihre Persönlichkeit. Aber was machte er sich Gedanken, Hella würde diesen o-beinigen Einfaltspinsel, der stolzer auf seine Epauletten2 als auf seine Verstandesleistungen war, nie als Ehemann auch nur in Erwägung ziehen. Es war an der Zeit, mit Meinrad sprechen.

In diesem Moment fiel Theodor Strothmann siedendheiß auf, dass sein Provisor schon des Längeren nicht mehr in dieser Sache vorstellig geworden war. Hatte auch er das Interesse an Hella verloren? Immerhin war da ja noch der alte Klingenberg mit seiner Apotheke am Eiermarkt. Dessen Tochter war ein reizendes Geschöpf. Unsicher sah er zu der geschlossenen Türe hin. War Meinrad dabei, sich anderweitig umzuschauen? Und er hatte ihn auch noch angefahren. Sofort schlug er das Elaborationsbuch zu und begab sich in die Offizin. Dort bediente Meinrad gerade die Frau Hofrätin mit der gebotenen devoten Höflichkeit. Strothmann seinerseits eilte zur Tür und ließ die sichtlich zufriedene Dame hinaus, bevor er die Tür wieder hinter dieser schloss. Nun wandte er sich an Meinrad.

»Franz, bitte verzeih meine Barschheit von vorhin.«

Franz Meinrad winkte lächelnd ab.

»Doch, doch! Es war nicht richtig. Ich habe dich für etwas büßen lassen, was mein Schwiegersohn sagte.« Er wies einen der Lehrlinge an, die Kundentheke zu übernehmen, und bat Meinrad nach hinten. Dort nahm er den Hagenbitter, einen bei seinen Kunden äußerst beliebten Kräuterlikör, zur Hand und schenkte zwei Stumpen voll. Einen reichte er Meinrad. »Franz, sag du mir, ist es wahr, was man sich über Hella erzählt?«

Das Glas verhielt auf halbem Wege zum Mund. Meinrad starrte Theodor Strothmann verwundert an. »Verzeihung?«

»Na ja, dass sie ... zänkisch sei ...«

Franz Meinrad schüttete sich den Kräuterlikör in den Rachen, als würde ihm der bei der hilflosen Suche nach den richtigen Worten helfen. »Nun ... in meinem Beisein spricht niemand dergestalt über Fräulein Hella, weiß man doch, wer ich bin und wo ich arbeite.«

»Gewiss, gewiss. Aber du wirst doch etwas gehört haben«, drängte Strothmann. Als Meinrad abermals zögerte, fügte der Apotheker hinzu: »Bester Franz, ich weiß, wie unangenehm es für dich sein muss. Aber ich komme gerade von einem überaus ärgerlichen Gespräch mit Baron von Dürkhoff. Ich muss wissen, ob er recht hat oder nicht.«

»Er war es, der euch das sagte?«

»Ja. Wieso?«

Meinrad zögerte. »Nun ja ... man kolportiert tatsächlich, dass Fräulein Hella ... äh ... Wilhelmina etwas ... also ... eine recht willensstarke Persönlichkeit sei.«

»Also stimmt es«, seufzte Strothmann. Dann sah er auf. »Franz, mein Bester, neben deiner Profession habe ich auch immer deine Ehrlichkeit geschätzt, deshalb wage ich es, offen heraus zu fragen: Hast auch du deswegen aufgegeben, sie für dich zu gewinnen?«

Franz Meinrad schluckte, lief puterrot an und sah hilfesuchend zu Boden, bevor er mit unsicherer Stimme antwortete: »Nun, ich kenne Fräulein Wilhelmina ja schon lange und weiß sie zu nehmen. Ich würde mich schon mit ihr zu arrangieren wissen, doch es war Ihre Tochter, die mir kurz nach ihrer Rückkehr aus England zu verstehen gab, dass sie mich zwar als Mensch und Freund schätze, sie sich aber eine gemeinsame Zukunft mit mir nicht vorstellen könne.«

»Herrgott noch mal ...«, entfuhr es Theodor Strothmann. Er griff zur Flasche und befüllte die Gläser neu. Nachdem er den Alkohol in sich hineingeschüttet hatte, legte er Franz Meinrad die Hand auf die Schulter. »Ich danke dir sehr für deine Offenheit. Darf ich dir sagen, wie leid mir Hellas Entschluss tut. Wahrlich, du wärst mir ein lieberer Schwiegersohn als dieser arrogante Baron, den sich Serafina ausgesucht hat.« Brummend fügte er hinzu: »Serafina und meine Henrietta ...«

Franz Meinrad lächelte mit verhaltenem Stolz. »Ich weiß Ihre Worte sehr zu schätzen.«

»Dann werde ich dich wohl an die Apotheke am Eiermarkt verlieren. Die kleine Veronika soll ja ganz liebreizend sein.«

Meinrad räusperte sich verschämt.

Strothmann wiederholte das joviale Klopfen auf dessen Schulter. »Kein böses Blut deswegen, das verspreche ich dir.«

1 Wässriger Extrakt durch Abkochen

2 Schulterbesatz militärischer Uniformen mit Dienstrangabzeichen

Kapitel 8

Konzentriert schraffierte Hella in gleichmäßigen zarten Strichen den Schattenwurf eines der Kirchturmsegmente der Katharinenkirche. Das Original, welches sich vor ihrem Fenster befand, brauchte sie nicht. Aus der Erinnerung deutete sie geschickt den Schatten rund um den Dachfirst an. Prüfend betrachtete sie das Zeichenobjekt. Wie so oft erschienen die Türme der Kirche nicht perfekt gerade, obwohl sie doch das hölzerne Linienbrettchen als Hilfe benutzt hatte. Während sie über dieses Phänomen nachdenkend aus dem Fenster sah, verfing sich ihr Blick in einer goldbestickten schwarzen Uniform des Braunschweiger Husarenregimentes. Wahrscheinlich traf sich ihr Schwager zum Frühschoppen mit seinen Kameraden. Er strebte leicht vorgebeugt von ihrem Haus weg, wobei sich die Reitstiefel mit dem Hacken voran in das Kopfsteinpflaster zu bohren schienen. Alles an ihm wirkte eckig und aggressiv.

Plötzlich zog sich Hellas Brust zusammen. Sie ließ ihren Stift fallen und sprang so heftig auf, dass ihr Stuhl umkippte. In wilder Hast eilte sie hinaus, über den Flur zu Serafinas Zimmer. Ohne anzuklopfen, riss sie die Tür auf. Ihre Schwester hockte auf einem Fauteuil in einem dem Fenster abgewandten Teil des Zimmers. In geradezu kindlicher Manier hielt ihre Schwester die Knie umschlungen, das Gesicht in der Fülle ihrer Röcke verborgen. Serafinas Schultern zitterten. Aus dem angrenzenden Zimmer hörte Hella den kleinen Gustav greinen.

»Ach Finchen ...«

Sie eilte sie zu ihrer Schwester, drängte sich neben sie in den Sessel und umarmte sie. Serafina schluchzte auf und klammerte sich im nächsten Moment wie eine Ertrinkende an Hella. So saßen sie eine Weile, bis Hella sich mit beruhigenden Worten aus der verzweifelten Umarmung der Schwester löste und sich dem Crescendo kindlichen Schreiens im Nebenzimmer näherte. Zornig strampelten die kleinen Beinchen in der Luft herum, winzige Fäuste unterstrichen den Unmut des Jungen. Hella trat an den Stubenwagen heran, der schon jetzt zu klein für das zornige Kind schien.