9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Piper ebooks

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

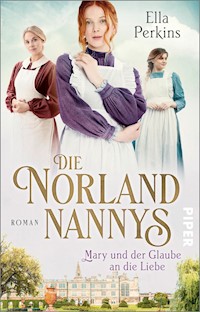

Die Nannys müssen zusammenhalten!

London 1905: Mary betreut die Söhne des reichen Kaufmanns Oliver. Er und Mary fühlen sich zueinander hingezogen, doch Marys Stellung lässt diese Liebe nicht zu. Schweren Herzens verlässt sie London und findet eine neue Anstellung bei einer Enkelin von Queen Victoria. Dort ist sie nicht die einzige Norland Nanny, und obendrein scheint ihre Konkurrentin die Ideale ihrer Ausbildungsstätte zu verraten: sie ist ungerecht und streng zu den Kindern. Zwischen den beiden Frauen entbrennt ein erbitterter Kampf. Und dann kommt auch noch ein Brief von Oliver, der alte Wunden aufreißt …

Historischer Hintergrund:

Tauchen Sie mit dieser hinreißenden Roman-Trilogie ein in die Welt der englischen Nannys!

Die Norland Nannys und ihre Ausbildungsstätte, das Norland College, gibt es wirklich. Liebevolle, moderne und kindgerechte Pädagogik stand dort von Anfang an im Mittelpunkt – und so ist es noch heute. Emily Ward, eine Pionierin der Kindererziehung in England, gründete das inzwischen legendäre Institut vor ca. 130 Jahren. Dessen Nannys nehmen Englands Upperclass-Kinder inklusive Prinz George und Prinzessin Charlotte unter ihre Fittiche.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:

www.piper.de

Wenn Ihnen dieses Buch gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels » Die Norland Nannys – Mary und der Glaube an die Liebe« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.

© Piper Verlag GmbH, München 2022

Redaktion: Hanna Bauer

Covergestaltung und -motiv: Johannes Wiebel | punchdesign unter Verwendung von Motiven von shutterstock.com, Rekha Arcangel/arcangel.com und Colin Thomas/bookcoversphotolibrary.com

Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)

Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.

Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem E-Book hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen und übernimmt dafür keine Haftung.

Inhalt

Inhaltsübersicht

Cover & Impressum

Prolog

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Kapitel 22

Kapitel 23

Kapitel 24

Kapitel 25

Kapitel 26

Kapitel 27

Kapitel 28

Kapitel 29

Kapitel 30

Kapitel 31

Kapitel 32

Kapitel 33

Kapitel 34

Kapitel 35

Epilog

Buchnavigation

Inhaltsübersicht

Cover

Textanfang

Impressum

Prolog

London, September 1904

Mary lag früh am Morgen wach. Sie lauschte auf die Schlafgeräusche ihrer Mitbewohnerinnen im Dunkeln.

Und was ist, wenn ich scheitere? Wenn ich nicht am richtigen Platz bin?

Diese Fragen hielten sie wach.

Auch nach den ersten drei Wochen konnte sie sich nicht daran gewöhnen, dass sie nachts allein in einem Bett lag. Manchmal fror sie erbärmlich und holte sich eine zweite Decke aus dem Schrank.

Als morgens um sechs die Glocke erklang, mit der die Schülerinnen des Norland Institutes geweckt wurden, sprang sie als Erste aus dem Bett. Sie zog sich bereits an, während ihre Mitstudentin Gladys im Bett nebenan nur einen Fuß unter der Bettdecke hervorstreckte und gähnte. »Wie kannst du nur so wach sein?«, beklagte sie sich über Marys gute Laune.

»Erste Stunde Säuglingspflege!«, lautete Marys lapidare Antwort.

Sie war eine der Ersten im Frühstücksraum. An den vier langen Tischen saßen die Studentinnen bei den Mahlzeiten beisammen, aßen und redeten leise miteinander.

Mary saß über Tee und Toast mit Orangenmarmelade. Ihre Füße tanzten vor Ungeduld unter dem Tisch. Jeden Morgen konnte sie es kaum erwarten, dass um halb acht die Glocke erneut schellte und zum Unterricht rief. Die Kursräume lagen im ersten Obergeschoss, und sie würde am liebsten schon eher dort hingehen, doch das war verboten. Es herrschten klare Regeln im Norland Institute, und Mary musste lernen, ihre Ungeduld zu bezähmen.

Die anderen Nanny-Schülerinnen wirkten an diesem Morgen großteils müde – kein Wunder, draußen vor den hohen Fenstern war es noch dunkel, und viele saßen bis spätabends in den Studierstuben über die Bücher gebeugt. Oft beklagten sie sich über das schier unmenschliche Pensum, das ihnen von den Lehrerinnen auferlegt wurde. Mary belauschte am Nebentisch zwei Schülerinnen, die schon in Kürze das Praktikum im Kindergarten aufnehmen und kurz darauf ihre Abschlussprüfungen schreiben würden.

»Ich weiß einfach nicht, wie ich meine Uniform noch fertig nähen soll, wenn ich alle Nachmittage brauche, um den Unterricht nachzubereiten«, jammerte die eine. Die andere tröstete sie damit, dass sie ja in wenigen Wochen mehr Zeit haben würde. Mary lauschte ihnen neugierig. Ob es ihr wohl in einem halben Jahr auch so gehen würde? Bisher hatte sie in vielen Fächern das Gefühl, durch ihre Erfahrung als ältere Schwester von fünf Geschwistern einen Wissensvorsprung zu haben.

Die Glocke schrillte, und sofort sprangen alle auf, räumten ihre Tabletts ab und strömten zur Treppe. Mary schloss sich einigen Klassenkameradinnen an, die angeregt darüber diskutierten, was sie wohl heute im Säuglingspflegekurs lernen würden. Gladys, die über alles Bescheid wusste, erzählte ihnen, heute sei eine Hebamme zu Gast, die vor allem darüber sprechen wollte, wie ein Neugeborenes versorgt wurde – und wie sie als Nannys die Wöchnerin im Wochenbett unterstützen konnten.

Mary verlangsamte ihre Schritte. Sie hatte auf einmal gar keine rechte Lust mehr, am Unterricht teilzunehmen.

Hebamme. Das wäre auch etwas für sie gewesen. Zumindest hatte das die alte Mrs Grafton damals zu ihr gesagt …

»Kommen Sie, Ms MacArthur?« Mrs Hastings war die Lehrerin für Säuglingspflege und kam gerade in Begleitung einer älteren Frau mit einem dunklen Schultertuch den Korridor entlang. Hager und groß gewachsen, erinnerte Mrs Hastings Mary oftmals an einen Graureiher, dazu passte auch ihre zumeist gedeckte Kleidung. Sie lehrte erst seit Kurzem am Norland Institute.

»Bin schon da.« Mary lächelte entschuldigend. Sie schlüpfte vor ihrer Lehrerin in den Kursraum und setzte sich an ein freies Pult in der ersten Reihe.

Mrs Hastings wartete, bis alle ihren Platz gefunden hatten und Ruhe einkehrte. Dann wünschte sie mit leiser Stimme einen Guten Morgen und stellte ihre Begleiterin vor. »Ms Burgess möchte Ihnen heute ein wenig über die Zeit des Wochenbetts berichten. Sie ist seit über dreißig Jahren Hebamme und hat schon Hunderten von Babys auf die Welt geholfen. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns sind und die Fragen unserer Studentinnen beantworten.«

Mary spürte, wie ihre Gedanken sich immer weiter aus dem Kursraum entfernten. Zu deutlich wurde die Erinnerung an eine Geburt, die sich in ihr Gedächtnis eingebrannt hatte.

~

Mary lag im Dunkeln der kleinen Schlafkammer, die an die Stube der kleinen Wohnung grenzte, in der ihre Familie wohnte. Ihre kleine Schwester Theresa kuschelte sich an sie und murmelte etwas im Schlaf. Mary aber konnte nicht mehr schlafen, die Geräusche aus dem Nebenzimmer beunruhigten sie.

Vorsichtig schob sie ihre kleine Schwester auf die Strohmatratze und deckte sie mit der rauen Wolldecke zu, bevor sie barfuß zur Tür schlich. Sie öffnete sie nur einen Spaltbreit und spähte in den Wohnraum.

Auf dem Tisch brannte eine Petroleumlampe. Ihr Vater blickte unruhig aus dem Fenster, während ihre Mutter im dünnen Nachthemd und barfuß am Tisch stand. Sie hielt in diesem Moment inne und beugte sich mit schmerzverzerrtem Gesicht nach vorn. Ihre Hände schlossen sich um den gewölbten Bauch.

Mary schloss die Tür.

»Was ist los?«, hörte sie die Stimme ihres Bruders Finn. Er hatte sich schlaftrunken in seinem Bett aufgesetzt.

»Ich glaub, das Baby kommt«, flüsterte Mary.

»Dafür brauchen sie uns nicht.«

Mary überlegte. Finn hatte recht; die letzten beiden Babys hatte ihre Mam auch nachts bekommen, und am Morgen waren sie dann überrascht worden. Beim letzten Mal währte das Glück nur wenige Tage, bevor das Baby einen schlimmen Husten bekam und kurz darauf verstarb.

Sie legte sich wieder ins Bett. Während Finn kurz darauf wieder anfing zu schnarchen, lag Mary wach. Nebenan blieb alles ruhig. Sie war fast eingeschlafen, als sie hörte, wie die Wohnungstür ins Schloss gezogen wurde. Die Holztüren und Wände waren so dünn, dass sie alles mitbekam.

Rasch stand sie wieder auf und warf sich ein Schultertuch um. Sie schlich in die Stube, wo ihre Mutter mit beiden Händen auf die Tischplatte gestützt stand und leise stöhnte.

»Geh wieder schlafen«, murmelte ihre Mutter.

»Aber Pop ist nicht da. Ich mag nicht, wenn du jetzt allein bist.«

Ihre Mutter hob den Kopf und lächelte. »Ach, Mary. Du bist so ein gutes Mädchen. Wenn du schon nicht schlafen kannst, koch etwas Wasser ab und hol den Korb. Ich habe das Gefühl, dass es nicht mehr allzu lange dauert. Es ist nur etwas früher, als ich gedacht habe …«, fügte sie gedankenverloren hinzu.

Mary machte sich am Herd zu schaffen. Ihre Eltern hatten schon vorher Holz nachgelegt, und es dauerte nicht lange, bis das Wasser warm wurde. Aus dem Schlafzimmer holte sie ein paar saubere Tücher und zog bei der Gelegenheit Socken an und schlüpfte in ihr Wollkleid, das am Fußende ihres Betts hing. Als sie zurückkam, hockte ihre Mutter vor dem Kopfende des Tischs und ließ das Becken kreisen. Sie stöhnte inzwischen lauter.

»Hier, Mam.« Mary reichte ihr einen Becher mit Wasser, doch ihre Mutter schüttelte stumm den Kopf.

Die nächsten Minuten vergingen quälend langsam. Mary fühlte sich so nutzlos. Gab es denn gar nichts, was sie für ihre Mutter tun konnte?

»Mary. Du musst uns jetzt helfen.«

Inzwischen hatte Mam das Nachthemd hochgerafft. Sie tastete zwischen den Beinen, nickte ernst. »Das Köpfchen spüre ich schon. Du musst es auffangen, hörst du?«

Mary wollte protestieren. Das war doch gar nicht ihre Aufgabe, dafür gab es die alte Mrs Grafton, die immer die Babys holte! Doch ihre Mutter ging mit einem Stöhnen wieder in die Knie. Rasch schob Mary ein paar Tücher unter ihre Mutter und hockte sich hinter sie. Keinen Augenblick zu früh, denn im nächsten Moment spürte sie, wie etwas in ihre Hände glitt, warm, nass und leblos. Das Baby war geboren.

»Schnell, gib es mir.«

Ihre Mutter ging in die Knie. Mary legte ihr den Säugling in die Arme. Er ist ja noch kleiner als die anderen nach der Geburt, fuhr ihr durch den Kopf.

Die Nabelschnur pulsierte aus, während das Baby leise quäkte. Sofort öffnete Marys Mutter die oberen Knöpfe des Nachthemds und bot ihm die Brust an. Doch das Baby schrie weiter, ohne die Brust zu akzeptieren.

Mary fuhr herum, als sie hinter sich die Tür hörte. Ihr Vater und die alte Mrs Grafton waren gekommen. »Na, da haste mich gar nicht gebraucht«, meinte die Hebamme fröhlich. »Deine Älteste hat schon genauso viel drauf wie ich, heh?« Sie beugte sich über den Säugling. »Viel ist nicht zu tun.« Ehe Mary wusste, was geschah, hatte die alte Hebamme den kleinen Jungen in den Armen ihrer Mutter abgenabelt.

»Er mag nicht trinken.« Marys Mutter lächelte schwach. »Aber das wird er bald, oder?«

»So viel Milch, wie du hast? Mir ist noch keiner am vollen Busen verhungert.« Mrs Grafton lachte keckernd und wandte sich an Marys Vater. »Meinen Lohn will ich trotzdem, ja?«

»Den kriegst du, sicher.«

Beide wollten sich schon an den Herd zurückziehen, um das Finanzielle zu regeln, als Marys Mutter, die immer noch auf dem Boden kauerte, sich auf einmal zusammenkrümmte und stöhnte. »Hier, nimm ihn.« Sie hielt Mary den Säugling hin, der immer noch quäkte.

Mrs Grafton war flink für ihr Alter und ihre Körperfülle. Sie hockte sich neben Marys Mutter und betastete behutsam ihren Bauch. »Da ist jedenfalls kein zweites drin«, stellte sie fest. »Wie lange ist die Geburt schon her?«

Mary konnte es nicht genau sagen.

»Egal. Wir müssen sie aufs Bett schaffen. Du kümmerst dich ums Baby?«

Sie hatte sich schon bei Marys Mutter untergehakt, Marys Vater übernahm die andere Seite. Etwas hilflos stand sie daneben, während die beiden ihre Mam Richtung Bett schleiften. Die Beine bewegten sich kaum, so geschwächt war Marys Mutter.

Sie bückte sich nach einem der Tücher und wickelte ihren jüngsten Bruder hinein. Sein Quäken war zu einem gedämpften Greinen geworden. Mary kannte das von den anderen Geschwistern, die sie bereits mitversorgt hatte. Sie wusste, wenn er erst mal ein bisschen an der Brust gesaugt hatte, würde es ihm besser gehen, und er schlief ein. Bis es so weit war, bot sie ihm den kleinen Finger, den er dankbar nahm.

Sie traute sich nicht, zum Bett zu schauen, wo sich die Hebamme Grafton über den Unterleib ihrer Mutter beugte und an irgendwas zog. Ihr Vater saß hinter ihrer Mutter und hatte ihren Kopf im Schoß; die Augen ihrer Mutter waren geschlossen, und sie war ziemlich bleich.

Marys Blick fiel auf die blutigen Laken auf dem Fußboden. Auf die Spur aus Blut, das ihre Mutter auf dem Weg zum Bett verloren hatte. Plötzlich wurde ihr eiskalt. Sie drehte sich weg und trat ans Fenster, während die Hebamme mit ihrem Vater flüsterte.

»Sie hat viel Blut verloren. Kommt schon mal vor, wenn Frauen so viele Kinder kriegen, dass sie danach schlapp werden. Der Körper wird müde.«

Ihr Vater murmelte etwas. Dann wieder die alte Grafton: »Gönn ihr mal ’ne Pause, Mac. Ihr habt sechs gesunde Kinder. Man muss das Glück ja nicht herausfordern.«

»Na ja, ob’s so ein Glück ist, wenn ständig ein Blag mehr durchgefüttert werden will …«, murrte Mac.

Marys Mutter rief sie. Als sie zum Bett trat, lächelte ihre Mutter schwach. »Kann ich ihn sehen?«

»Natürlich.« Behutsam legte sie den Säugling in die Arme ihrer Mutter. Sheila MacArthur blickte verzückt auf den Kleinen, dem Mary derweil ein Mützchen aufgesetzt und eine Windel angelegt hatte. Er war inzwischen recht ruhig; vermutlich würde er aber bald wieder wach werden und dann nach der Mutterbrust suchen.

»Geh gleich morgen früh zu Mrs Dalloway hoch, ja? Ihre Schwiegertochter hat vor zwei Monaten entbunden, sie hat mir erzählt, das Kleine bekam Pulvermilch. Ist leider kurz drauf gestorben, aber das passiert uns nicht, du weißt ja, wie das geht.«

»Aber du kannst ihn doch stillen, Mam. Die ersten Wochen zumindest, bis du tagsüber wieder auf den Markt gehst?«

»Tu einfach, was ich dir sage.« Erschöpft schloss Marys Mutter die Augen. »Und jetzt lass mich schlafen, ja? Ich bin so müde …«

~

Zwei Tage später kam das Fieber. Die alte Grafton wurde ein häufiger Gast in der kleinen Wohnung unterm Dach. Meist schaute sie am frühen Nachmittag nach Marys Mutter.

»Brustentzündung, mh, mh«, machte sie. »Nur gut, dass du vorgesorgt hast.«

Dabei warf sie einen Blick zu Mary, die mit ihrem jüngsten Bruder auf dem Arm auf einem Hocker neben dem Bett saß und ihm das Fläschchen gab.

»Unsere Mary hat schon die anderen Geschwister tagsüber versorgt, sobald ich wieder arbeiten musste.«

»Das ist gut.« Die alte Hebamme schüttelte den Kopf. »Du musst dich noch ’ne ganze Weile schonen, Shee. Hat dein Mann grad Arbeit?«

»Unten am Dock, er verdient gut. Seit letztem Sommer ist auch Finn dort, er trägt was zum Einkommen bei.« Die wenigen Sätze kosteten ihre Mutter alle Kraft. Schon fielen ihr wieder die Augen zu.

»Deine Eltern können froh sein, dass sie dich haben«, sagte Mrs Grafton zum Abschied. Sie zögerte. »Vierzehn biste?«

»Dreizehn«, murmelte Mary.

»Schon mal überlegt, bei mir in die Lehre zu gehen? Du kannst gut mit Babys. Den Rest bringe ich dir bei. Wär eine gute Arbeit, man verdient ganz ordentlich.« Die alte Hebamme schnalzte mit der Zunge.

»Ich weiß nicht.«

Bisher hatte sie sich wenig Gedanken darum gemacht, wie ihre Zukunft aussehen konnte. Mit sieben hatte Mary die Schule verlassen müssen, damit sie sich daheim um die jüngeren Geschwister kümmerte. Die Alternative wäre wohl gewesen, dass sie statt der Mutter auf dem Markt die Seidenblumen verkauft hätte, und dafür war sie in den Augen der Eltern zu jung, konnte sich nicht durchsetzen und hätte sich allzu oft vom angestammten Platz vertreiben lassen.

Mary lernte schnell. Windeln auskochen, das Baby mit der Flaschenmilch füttern, es in den Schlaf singen … dreimal war ihr das nun schon gelungen. Zwei weitere Babys hatte ihre Mutter verloren, meist kurz nach der Geburt.

»Du bist jedenfalls geschickt, da könnte sich manche junge Mutter was von abschauen. Hast gut aufgepasst bei deiner Mam.«

Mary war mit den jüngeren Geschwistern und ihrer Mutter allein zu Hause. Sobald ihr Vater heimkam, musste sie noch schnell zum Bäcker laufen. Hoffentlich gab’s dort noch ein Brot vom Vortag für sie. Mit der Erkrankung ihrer Mutter fielen ihr auch alle Haushaltspflichten zu.

»Ich mach nur, was sie mir gezeigt hat.«

»Ja, und das hat sie dir wohl gut gezeigt. Man sieht auch, wie viel Freude es dir macht. Habe dich beobachtet, Mary. Du bist ein fleißiges Mädchen. Mein Angebot steht.«

Gut möglich, dass sie mehr über Säuglingspflege wusste als so manche Mutter. Oder darüber, wie sie kleine Kinder an Beikost gewöhnte, wie sie trocken wurden oder sich stundenlang beschäftigen konnten. Doch die Vorstellung, wie sie Tag und Nacht unterwegs war und Kinder auf die Welt holte, reizte Mary überhaupt nicht. Sie liebte es, ihren Geschwistern beim Aufwachsen zuzusehen. Sie beim Großwerden zu begleiten, fast wie eine zweite Mutter.

Das würde sie gern machen. Aber so einen Beruf gab es nicht.

Oder doch?

~

Keiner machte Mary einen Vorwurf, als ihr kleiner Bruder Seamus drei Wochen später starb. Sie alle hatten gewusst, dass mit diesem Baby etwas nicht stimmte; es hatte so viel geweint und hatte immer wieder die Milch erbrochen. Mary brach es das Herz, zu sehen, wie der Kleinste in ihrer Familie immer schwächer wurde. Aber sie alle hielten es aus, irgendwie. Und ihre Mutter hatte überlebt. Vielleicht war das die Hauptsache. Trotzdem weinte Mary, als der Kleine drei Nächte später seinen letzten Atemzug tat. Sie weinte auch, als er am Tag drauf abgeholt wurde, in eine Decke gewickelt. Ihre Mutter weinte nicht; ihr Herz war schon versteinert von so vielen Verlusten.

So werde ich niemals sein, dachte Mary. Aber sie spürte auch, dass sie niemals Kinder bekommen wollte; denn wer Kinder bekam, der verlor sie auch an Diphtherie, Keuchhusten, an Masern, Scharlach, Typhus.

Sie wollte das nie so erleben. Niemals. Es reichte schon, was es mit ihrem Herz anrichtete, wenn ihre Geschwister starben.

~

Die Erinnerungen waren wie ein dunkler Fluss, in den Mary geworfen wurde. Mit aller Kraft versuchte sie, sich wieder in die Gegenwart, zurück in das Norland Institute zu holen und sich auf den Vortrag der Hebamme zu konzentrieren.

Sie schüttelte den Kopf, vertrieb die Gedanken. Nach dem kleinen Seamus hatte ihre Mutter tatsächlich kein Baby mehr bekommen.

»Alles okay mit dir?« Gladys, die einer Freundin am nächsten kam, schob sich neben Mary, als die Stunde zu Ende war. »Stell dir vor, Randolpha fehlt schon wieder. Wetten, sie kommt gleich zum nächsten Kurs und versucht, sich mit einer Dinnerparty gestern Abend zu entschuldigen?« Gladys zwinkerte ihr zu. Mary lächelte schwach.

Manchmal waren ihr die anderen Schülerinnen am Norland Institute fremd. Sie alle hatte der Wunsch hierhergeführt, nach der einjährigen Ausbildung als Nanny zu arbeiten. Fast alle stammten aus der Oberschicht, und allein dieser Umstand führte dazu, dass Mary manchmal das Gefühl hatte, sie müsste sich mehr anstrengen. Sie verdankte ihren Platz einer Verkettung glücklicher Umstände. Vor allem hatte sie die Schulgründerin Mrs Ward von ihrer Eignung überzeugt. Trotzdem blieb ein Gefühl, als müsste sie sich mehr anstrengen, als würde man sie schärfer beobachten als andere.

»Mary!«

Sie drehte sich um. Gladys winkte ihr und lief auf den flachen Schuhen leichtfüßig zum nächsten Kursraum, ihren Bücherstapel und den Federkasten fest an die Brust gedrückt. Am anderen Ende des Korridors mit den hellen und dunklen Marmorfliesen war eine junge Frau aufgetaucht, deren braune Nannyuniform sie als Absolventin des Norland Institutes auswies. Als sie näher kam, erkannte Mary sie und lächelte. Katie Fox trug an diesem Morgen die kleine, silberne Ehrennadel als eine der verdientesten Nannys am Revers ihres braunen Umhangs.

Zur Begrüßung umarmte Katie sie.

»Was führt dich denn hierher?«, wollte Mary wissen.

»Na, du natürlich! Und die Arbeit. Großfürstin Jelena zog’s mal wieder zur englischen Verwandtschaft, wir residieren im Buckingham Palace. Wie viel Platz wir auf einmal haben! Ganz anders als daheim in Griechenland. Aber unter uns, dieses ständige Reisen ist anstrengend.« Sie hakte sich bei Mary unter. »Musst du zum Unterricht? Macht nichts. Wenn du später einen Moment Zeit hast, würde ich sehr gern mit dir reden.«

Mary blieb stehen. Da war es wieder, dieses nagende Gefühl, dass sie nicht genügte. »Ist etwas passiert? Habe ich was falsch gemacht?«, argwöhnte sie.

»Aber nein, du Gänschen!« Wieder lachte Katie. Sie wirkte fröhlich und entspannt. »Also, wollen wir uns nach dem Mittagessen mal zusammensetzen?«

So kam es, dass Mary sich nach dem kleinen Mittagsimbiss und bevor sie zu der Studierstunde ging, mit Katie in einen der leeren Kursräume zurückzog. Katie zückte ihren kleinen Block, auf dem sie sich gern Notizen machte. »Es geht um den Norland Quarterly«, erklärte sie.

Das hatte Mary sich schon fast gedacht. Sie entspannte sich etwas.

»Was hast du vor?«

»Na, über dich schreiben will ich natürlich! Du bist die Erste, die das Förderprogramm des Norland Institute durchlaufen hat, und müsstest überglücklich sein – schließlich bist du schon in einem Jahr am Ziel deiner Träume.«

»Das bin ich jetzt schon«, sagte Mary leise. »Hier zu sein und am Unterricht teilzunehmen – das empfinde ich als ein …« Sie sprach nicht weiter.

»Privileg?«, half Katie nach.

»So kann man es wohl nennen.« Mary seufzte. »Ständig habe ich Angst, etwas falsch zu machen. Oder den an uns gestellten Ansprüchen nicht zu genügen. Ich bin keine dieser jungen, selbstbewussten Frauen aus der Oberschicht, denen das Geld ihrer Familie eine Ausbildung ermöglicht, der sie dann ein paar Jahre nachgehen, bevor sie sich gut verheiraten.«

»Hm«, machte Katie. Sie wussten beide, dass etwa jede dritte Nanny früher oder später heiratete und danach ihre Arbeit aufgab. Bei ihrer Freundin Joan Hodges hatten sie es ja auch erlebt; dabei war gerade Joan immer überzeugt gewesen, ihr könnte das nicht passieren. Sie hatte auch stets so viel Wert auf ihre Unabhängigkeit gelegt, dass sie nun, nach dem Tod ihres Mannes, ihre ganze Energie in die Stiftungsarbeit des Norland Alumni Funds steckte, von dem auch Mary profitiert hatte.

»Meine Lehrerinnen sagen, dass ich gut bin.« Mary merkte, dass sich da bei ihr einiges aufgestaut hatte – Gefühle, vor allem die Angst, nicht zu genügen. »Aber reicht das?«

»Mrs Ward wird einen guten Platz für dich finden«, war Katie überzeugt.

Mary atmete tief durch. »Ja«, sagte sie. »Ganz bestimmt. Was möchtest du von mir wissen?«

Katie blickte auf ihren Block. Sie lächelte. »Wann genau wusstest du, dass du Nanny werden wolltest?«

Und Mary begann zu erzählen. Während sie sprach, erkannte sie, wie viel Sicherheit in ihren Worten lag. Es gab wenig, wovon sie in ihrem Leben so sehr überzeugt war wie von der Tatsache, dass sie mit der Ausbildung am Norland Institute ihre Bestimmung gefunden hatte.

Sie würde nicht scheitern. Das kam einfach nicht infrage.

Kapitel 1

Bethersden, April 1905

Diese Stille tief in der Nacht, wenn er vor Müdigkeit fror und doch keinen Schlaf fand. Wenn er den Anblick nicht ertrug, das Siechtum der Frau, die er über alles liebte. Seiner Frau, Tracy.

Dann stand er auf und ging durch das dunkle Haus. Lauschte auf das Knacken der Holzbalken, auf das Zischen der kleinen Gaslaterne. Auf dieses dröhnende Schweigen in seinem Kopf, das Vorbote war für jenen Moment, in dem eine Stimme für immer verstummte.

Und dann hörte er sie rufen.

Oliver stand gerade im Flur des oberen Stockwerks, zwischen der Treppe und dem Schlafzimmer, das er sich seit ihrer Hochzeit vor elf Jahren mit Tracy teilte. Nie hatte sie darauf bestanden, ein eigenes zu haben – nicht einmal kurz nach der Geburt der gemeinsamen Söhne, die nachts an ihrer Seite in der Wiege lagen und schliefen. Wenn die Säuglinge aufwachten, war Tracy sofort mit ihnen wach, hob sie aus dem Bettchen und legte sie an die Brust. »Wie eine Bäuerin«, hatte sie gern gescherzt und doch nichts daran gefunden, ihre Kinder mit ihrem Körper zu nähren. Und er hatte sich schon so bald an diese nächtliche Geräuschkulisse gewöhnt – an das Rascheln, Tracys beruhigende Stimme, mit der sie erst Thomas und vier Jahre später den kleinen Oscar beruhigte, während sie über den Kopf des Babys streichelte und es leise schmatzte. Manchmal wachte er am nächsten Morgen auf, und neben ihm lag Tracy, das Baby noch auf ihrem Bauch, das Nachthemd halb geöffnet – so waren Mutter und Kind selig eingeschlafen, nachdem der Hunger gestillt war.

Er hatte die Babys vermisst, wenn sie nach einem knappen Jahr aus dem elterlichen Schlafzimmer in das Kinderzimmer gegenüber zogen.

Seit wenigen Monaten gehörte das Schlafzimmer endgültig wieder Tracy und ihm. Die Hoffnung auf ein drittes Kind, auf ein Mädchen vielleicht, sollte sich nicht erfüllen. Stattdessen war diese heimtückische Krankheit in ihr Leben eingezogen. Er hatte Angst vor dem, was kam.

Oliver ging zurück zum Schlafzimmer. »Liebes. Was ist los?«

Tracy hatte sich aufgesetzt. Sie starrte in seine Richtung, sagte aber keinen Ton mehr. Nur mühsam konnte er verhindern, dass der Schmerz seine Gesichtszüge verzerrte. »Tracy?«, fragte er leise.

»Ich dachte, ich höre … Gesang?«

Ihre Stimme war rau. Nicht mehr der melodiöse Sopran, mit dem sie den Jungen jeden Abend Schlaflieder vorgesungen hatte.

»Hier singt niemand.« Er trat näher. »Wollen wir schlafen?«

Ohne den Kopf zu wenden, lächelte sie. »Kannst du denn schlafen, Liebster?«

»Wenn du es kannst, kann ich es auch. Hast du Schmerzen?«

Sie schüttelte leicht den Kopf. Auf dem Nachttisch brannte ein Licht, aber für Tracy war die Welt dunkel geworden, weshalb es ihretwegen nicht nötig war. Er ließ es trotzdem brennen, auch wenn er nicht bei ihr saß. Er ertrug nicht, dass es um sie herum inzwischen so dunkel war.

Begonnen hatte es letzten Spätsommer bei der Apfelernte. Tracy hatte schon seit einer Weile immer wieder über Kopfschmerzen geklagt. Während er im Garten ihres kleinen Gutshofs in Kent auf einer Leiter balancierte und Äpfel in einen Korb pflückte – die guten, süß duftenden Renetten, den sauren Bramley, den Tracy zu Apfelsoße und Kompott einkochte, Cox Orange, den die beiden Jungen so gern aßen –, spielte Tracy mit Thomas und Oscar unter den Bäumen Fangen.

Ein Schrei seiner Frau ließ Oliver herumfahren. Erst glaubte er, eines der Kinder sei gestürzt, doch als er von der Leiter kletterte und zu ihr lief, standen auch die Jungen ratlos vor ihrer Mutter, die den Kopf hin- und herwandte, sich im Kreis drehte und angstvoll Olivers Namen rief.

»Ich bin hier, Liebste.« Er suchte ihre Hand. Sie tastete nach ihm, wie blind, und als sie das tat, fiel ihm auf, dass sie nicht nur wie blind war. Sie hatte das Augenlicht verloren. Von einem auf den anderen Moment war es erloschen.

»Oliver? Was passiert mit mir?« Ihre Stimme bebte vor Angst.

»Ich weiß es nicht. Komm, Liebste. Lass uns ins Haus gehen.«

Sie klammerte sich an ihm fest, als er sie aus dem Obstgarten führte. Oliver brachte sie ins Haus und schickte den Stallknecht los, um einen Arzt zu holen, während er versuchte, die Kinder abzulenken, die von der ganzen Situation überfordert waren.

Der Arzt kam, konnte jedoch wenig tun. Er verschrieb ein Schmerzmittel und verwies sie an die Spezialisten in London. Zwei Tage später brach Oliver mit Tracy auf. Sie besaßen zwar ein Stadthaus in London, lebten aber lieber draußen auf dem Land. Seine Geschäfte konnte er auch von hier aus erledigen. Die Kinder ließen sie bei Tracys Cousine Helen, die ihnen sofort ihre Hilfe angeboten hatte.

Es sollte Wochen dauern, bis sie eine Diagnose bekamen. Viele Ärzte schickten sie mit einem Schulterzucken weg und meinten, diese Krankheit sei ihnen ein Rätsel. Erst ein älterer Augenarzt konnte ihnen helfen. Oder auch nicht, denn nach der Untersuchung räusperte er sich und erklärte ihnen dann behutsam, dass das, worunter Tracy litt, ein sogenanntes Spongioblastom sei, ein Tumor im Gehirn, der bereits so groß sei, dass er auf den Sehnerv drücke. Deshalb war Tracy erblindet. Ihnen blieb nicht viel Zeit. Tracy hatte nur noch wenige Wochen oder Monate zu leben.

Sie kehrten nach Hause zurück. Thomas und Oscar stürzten sich auf ihre Mutter, sie kletterten auf ihren Schoß, küssten und herzten sie. Oliver musste sich abwenden, weil die Vorstellung, dass sie bald nicht mehr da sein würde, unfassbar war.

Seit jenem Spätsommertag, an dem Tracy ihr Augenlicht verlor, ertrug er auch den Duft von Äpfeln nicht mehr. Die letzten Flaschen mit Apfelsauce und Gläser mit Apfelmus hatte er ganz weit nach hinten in der Vorratskammer verbannen lassen, und er befahl der Köchin, keine Äpfel mehr auf den Tisch zu bringen.

Nun saß Tracy im Bett und runzelte leicht die Stirn. »Ist Tag oder Nacht?«, fragte sie.

»Tiefste Nacht, mein Liebling.« Er setzte sich zu ihr auf die Bettkante und widerstand der Versuchung, ihre Hände zu nehmen. In letzter Zeit waren ihr Berührungen oft zu viel, und er wollte nicht, dass sie vor ihm zurückzuckte. Dr. Barr hatte ihm erklärt, es sei völlig normal, dass unterschiedliche neurologische Symptome auftraten, die in verschiedenen Phasen der Erkrankung ganz plötzlich kamen und wieder verschwanden.

Tracy suchte nach seiner Hand und drückte sie. Dabei verzog sie das Gesicht, als würde ihr die Berührung Schmerzen bereiten. »Ist schon gut«, flüsterte sie.

»Möchtest du was trinken?«

»Nein. Ich möchte einfach ein bisschen hier mit dir sitzen.« Das taten sie. Nach längerem Schweigen fragte sie: »Die Jungen schlafen?«

»Tief und fest.«

»Sie werden eine Mutter brauchen. Die bräuchten sie jetzt auch …« Sie verstummte. Seit einiger Zeit litt sie an Krampfanfällen, und schon im letzten Herbst hatte sie die Kinder das erste Mal angeschrien. Es tat Oliver im Herzen weh, zu sehen, wie seine Frau zusehends dünner wurde, wie sie immer trauriger wurde und gar nichts mehr von ihrem unbeschwerten, fröhlichen Wesen übrig blieb. Als würde dieser Tumor im Kopf nicht nur auf den Sehnerv drücken, sondern auch ihren Charakter verformen, ihn völlig verdrehen und zerquetschen, bis die liebevolle Mutter und Ehefrau immer mehr verschwand, die das Herz der Familie war.

Wenn das Herz herausgerissen wurde, was blieb denn dann noch? Wie sollten sie weiter existieren?

»Ich bin keine gute Mutter mehr.« Sie begann zu weinen. Oliver zog sie in seine Arme und blinzelte die eigenen Tränen weg. Schließlich dachte er, sie sei in seinen Armen eingeschlafen, doch Tracy begann wieder, zu sprechen.

»Versprichst du mir das? Wenn ich nicht mehr bin, suchst du dir eine Frau. Eine, die den Kindern auch eine Mutter sein kann.« Oliver wollte protestieren, doch sie legte die Finger auf seine Lippen. »Ihr müsst das nicht sofort machen. Aber lass dir nicht zu viel Zeit. Es ist nicht gut, allein zu sein.« Sie schwiegen eine Weile. Oliver schloss die Augen. Er spürte das Blut durch seine Adern rauschen. Dann wieder Tracys Stimme. Schläfrig. »Helen wäre ihnen eine gute Mutter.«

»Darüber will ich nicht nachdenken.«

»Oder Cora. Sie ist jünger, vielleicht kannst du mit ihr noch ein kleines Mädchen bekommen …«

Oliver atmete tief durch. »Lass uns nicht darüber reden.«

»Aber das müssen wir, Oliver. Ich ertrage es nicht, wenn du allein bleibst. Wenn ich gehe, muss ich wissen, dass das für dich nicht das Ende bedeutet.«

Sie kannte ihn zu gut. Deshalb hatte er sich damals in Tracy Thornton verliebt. Weil sie der fröhlichste Mensch war, den er kannte, eine junge Frau, die so gänzlich in sich ruhte. In all den Jahren, bis die Krankheit sie befiel, hatte sie selten schlecht über irgendwen geredet.

»Versprichst du mir das?«

»Ich verspreche es. Aber jetzt will ich nicht länger darüber reden, ja?« Es schnürte ihm die Luft ab. Ein Leben ohne sie. Das gab es nicht.

»Ich sag’s auch nur.« Sie lächelte. Und dann schlief sie ein. Ganz friedlich in seinen Armen.

Eine Woche später tat Tracy ihren letzten Atemzug. Es war früh am Morgen, nach einer unruhigen, angstvollen Nacht, in der Oliver keinen Schlaf fand. Als sie für immer die Augen schloss, war es, als hätte auch er das Ende einer Reise erreicht.

Er verließ das Schlafzimmer, ging nach unten in die Küche. Hinter den Apfelbäumen im Garten ging die Sonne auf. Frühlingsanfang. In wenigen Wochen war Ostern. Letztes Jahr hatten sie eine Ostereiersuche im Garten veranstaltet. Ein großer Spaß für Thomas und den kleinen Oscar, der damals auf dem Arm seiner Mutter auf alles zeigte, was er für ein Osterei hielt. Sie sammelte ein, was er haben wollte – ein verlassenes Vogelnest vom Vorjahr, einen Krokus und einen Zweig mit Weidenkätzchen.

Es erschien Oliver unvorstellbar, dass es irgendwann wieder Lachen und so große Freude in seinem Haus geben könnte. An jenem Morgen war er überzeugt, dass auch sein Leben zu Ende gegangen war.

Kapitel 2

London, Juli 1905

Das Flüstern zweier heller Stimmen im Flur vor ihrem Arbeitszimmer zauberte Emily Ward an diesem heißen Sommernachmittag ein Lächeln aufs Gesicht. Sie ahnte, wer da so aufgeregt wisperte; die jungen Frauen gehörten zu der Gruppe aus zwanzig Schülerinnen, die morgen mit ihrer Ausbildung am traditionsreichen Norland Institute am Pembridge Square beginnen würden. Im Laufe des Tages waren viele von ihnen vorbeigekommen. Teils um sich anzumelden und ihre Schulbücher abzuholen, teils um ihre Unterkunft in einem der beiden kleinen Schlafsäle unter dem Dach zu beziehen, in denen jeweils sechs Betten in zwei Reihen links und rechts an den Wänden standen. Jedes dieser Betten verfügte über einen Nachttisch, daneben ein Stuhl. Mit hell geblümten Vorhängen ließ sich der Bereich von den Nachbarinnen abtrennen, damit die jungen Damen etwas Privatsphäre in diesen für sie ungewohnt beengten Verhältnissen bekamen.

Auch deshalb spitzte Emily Ward die Ohren, denn sie wusste, dass es bei einigen jungen Frauen im Vorfeld für Unmut gesorgt hatte, dass sie sich mit so wenig Platz bescheiden sollten.

»Glaubst du, es stimmt?«, fragte die eine.

»Was denn?«, kam es von der anderen. »Ich habe in den letzten Wochen so viel über die Schule gehört, ich weiß gar nicht mehr, was ich glauben soll und was nicht.«

»Dass die Schulgründerin Mrs Ward jede Schülerin abends zur guten Nacht küsst!«

Fast entsetzt klang die Erste. Emily lächelte. Diese Art der Empörung war für sie nichts Neues. Es gab viele, die glaubten, sie und ihre innere Haltung als »Mutter des Norland Institutes« kritisieren zu müssen. Zumindest von den jungen Frauen, die frisch an ihrer Schule waren, ließ sie es sich widerspruchslos gefallen. Bisher hatte sich noch jede daran gewöhnt, dass im Norland Institute ein paar Dinge anders liefen. Im Laufe des Ausbildungsjahres stellte sich eine Nähe unter den Frauen ein – sowohl zwischen den jungen Schülerinnen als auch zwischen den älteren, den Lehrerinnen, der Schulleiterin Isabel Sharman und ihr selbst –, bis sie im folgenden Sommer zumeist tränenreich Abschied nahmen, weil die Schülerinnen in die Welt hinauszogen.

»Und hast du gehört, dass sie jeden einzelnen Hut entfusselt?«

»Die Hüte sind tatsächlich eine Zumutung. Brrrr. Hast du gesehen, wie altbacken die Uniform ist?«

Aus gutem Grund, dachte Emily. Sie legte Wert darauf, dass ihre Nannys ungestört ihrer Arbeit nachgehen konnten – und dazu gehörte ihrer Meinung nach auch, dass sie in jeder Hinsicht unauffällig blieben. Dieser Kritikpunkt berührte sie also nicht. Hätten die beiden jungen Frauen vor ihr gestanden, hätte sie es ihnen auch genau so erklärt.

Zwei gerade dem Backfischalter entwachsene Mädchen, die der Auffassung waren, dass Emily etwas grundlegend falsch machte, konnten einfach nicht abschätzen, was sie hier Tag für Tag leistete. Früher hätte sie diese jugendliche Überheblichkeit vielleicht erbost. Inzwischen war sie gefestigt genug, um darüber hinwegzugehen. Oder, wie ihr geliebter Ehemann Walter gern scherzte, wenn sie ihm von solchen Begegnungen erzählte: »Bisher hast du sie noch alle in die Spur gebracht.«

»Das will ich gar nicht!«, hatte sie einmal erhitzt erwidert. »Wenn die jungen Frauen sich nicht in eine Gemeinschaft einfügen können, sondern nur am Althergebrachten kratzen, wie sollen sie sich dann in die Familien einordnen, denen sie dienen?«

»Nun, du sagst selbst, sie müssen ihren Platz finden. Etwas Durchsetzungsvermögen schadet da nicht.«

»Aber nicht, indem sie alles infrage stellen!«

Walter hatte nur geschmunzelt und auf dem Mundstück seiner Pfeife herumgekaut.

Emily lächelte bei der Erinnerung an dieses Gespräch. Er hatte recht. Ihre Norlanderinnen hatte Emily immer ermutigt, sich einzubringen, auch einmal mehr zu wagen – für das Norland Institute, für all die anderen jungen Frauen, die hier ihre Ausbildung absolvierten. So hatten Katie Fox und Joan Hodges sich auf beispielhafte Weise engagiert – die eine schrieb regelmäßig für den Norland Quarterly, die andere hatte sogar eine Stiftung gegründet, deren Ziel es war, junge Frauen bei ihrem Wunsch nach der Ausbildung am Norland Institute zu unterstützen.

Das Tuscheln draußen verstummte, Schritte näherten sich. Jemand klopfte leicht gegen die angelehnte Tür. »Herein!«, rief Emily Ward deutlich. Sie zog das in feines Kalbsleder gebundene Buch näher, in dem sie stets alles Wichtige vermerkte. Sie wusste, die Norlanderinnen, wie sich die Absolventinnen und Studentinnen ihrer Schule selbst nannten, bezeichneten dieses Buch scherzhaft als »unsere Zukunft«. Für jede Absolventin hatte sie nach der einjährigen Ausbildung zumeist schon die passende Anstellung gefunden. Heute würde sie der letzten Schülerin des vergangenen Schuljahrs von ihrem zukünftigen Einsatzort erzählen.

»Guten Tag, Mrs Ward.«

Mary MacArthur war eine junge, eifrige Norlanderin. Die Beste ihres Jahrgangs, überhaupt eine der Begabtesten, denen Emily seit Bestehen des Instituts in diesem Raum gegenübergesessen hatte.

»Guten Tag, meine Liebe. Setzen Sie sich doch.«

Mary trat flink zu den beiden Besucherstühlen, die mit roten Polstern und breiten Armlehnen auf dem Orientteppich vor dem wuchtigen Schreibtisch standen. Sie setzte sich und faltete die Hände im Schoß. Alles an Mary war der Inbegriff dessen, wofür Norland von jeher stand: Sie ruhte in sich, hatte eine angenehm leise Stimme, konnte sich durchsetzen und – das war das Wichtigste – war voller Liebe für ihre Mitmenschen. Vor allem für die Kinder.

Emily hatte sich sehr an Marys Entwicklung erfreut. Umso mehr bedauerte sie allerdings, dass sie heute nicht die erhoffte gute Nachricht für Mary haben würde.

»Geht es Ihnen gut?«, erkundigte Emily sich. Sie schlug das Buch auf und tat so, als müsste sie nach der richtigen Seite suchen, dabei hatte sie vorhin schon eines der dunkelgrünen Lesebändchen passend platziert.

»O ja, natürlich. Ich freue mich so, dass es nach den letzten Prüfungen und den Monaten im Kinderhort nun endlich losgeht.« Marys blasse Wangen röteten sich. Ihr wacher Blick aus den grünen Augen ließ nicht von Emily ab.

»Sie hatten ein paar Tage frei.«

»Meine Mutter ist erkrankt. Darum konnte ich erst heute kommen.«

»Machen Sie sich deshalb keine Sorgen. Ich hoffe, es geht ihr schon besser?«

»Ja, zum Glück.« Mary wirkte ehrlich erleichtert. »Sie kann sich wieder um meine Geschwister kümmern, und ich habe keine Verpflichtungen mehr zu Hause.«

Mary hatte einige jüngere Geschwister, erinnerte Emily sich. Mit ihren zwanzig Jahren hatte sie schon viel erlebt, manches erlitten, einiges ertragen – und sich letztlich gegen ihr Schicksal gestemmt, dem zufolge sie vermutlich irgendwann ebenso wie ihre Mutter Handarbeiten unter Wert verkauft hätte, bis sie sich die Augen im schlechten Licht einer dunklen, engen Wohnung verdorben hätte.

Seit sie vor drei Jahren als Dienstmädchen im Norland Institute angefangen hatte, war Mary einen weiten Weg gegangen. Und Emily hätte jetzt gern eine gute Nachricht für sie gehabt. Sie wusste, wie sehr Mary auf eine lukrative Anstellung angewiesen war, mit der sie ihre Familie unterstützen konnte.

Es gehörte zu Emily Wards Aufgaben, für die Nannys die passenden Anstellungen zu finden. Beinahe täglich bewarben sich Familien bei ihr um eine der begehrten Nannys. Norland, das war inzwischen ein Gütesiegel. Wer etwas auf sich hielt, wollte ein Kindermädchen, das bei ihr ausgebildet worden war. Normalerweise hatte sie kein Problem, ihren Nannys eine Anstellung zu verschaffen. Sie musste nur ihr Buch aufschlagen und eine der Familien auf der Warteliste auswählen.

Bei Mary war das anders.

»Nun, Sie sind heute bei mir, damit wir über Ihre Zukunft sprechen können.«

»Ich weiß.« Mary strahlte. Ihre Wangen wurden noch etwas röter. Oh, die Aufgeregtheit war fast ansteckend.

»Ihre erste Anstellung … sie hat mir einiges an Kopfzerbrechen bereitet. Obwohl ich keine Zweifel habe, dass Sie jede Aufgabe meistern werden, die ich Ihnen übertrage.«

»Vielen Dank für Ihr Vertrauen.« Verlegen blickte Mary auf die gefalteten Hände in ihrem Schoß. Sie war es offensichtlich nicht gewohnt, dass man ihr Komplimente machte.

»Leider habe ich ein kleines Problem …«

Mary sah auf. »Es gibt keine Arbeit für mich?«, flüsterte sie.

»Doch.« Herrje, jetzt hatte sie dem jungen Ding einen Schreck eingejagt. Das wollte sie gar nicht. Ihre Finger strichen über das ledergebundene Buch, in dem sie aktuelle Vorgänge notierte, Briefe ablegte oder die Wartelisten führte. »Die Familie, die ich für Sie vorgesehen habe, hat erst vor Kurzem einen schrecklichen Schicksalsschlag erlitten. Ich habe lange überlegt, ob wir es einer jungen Nanny überhaupt zutrauen können, dass sie in einer so schwierigen Situation für die Kinder sorgt.« Sie machte eine kurze Pause. »Ich weiß, was Sie jetzt denken, liebe Mary. Vielen unserer Absolventinnen kann ich direkt eine Anstellung bei einer angesehenen Familie bieten, manchmal auch in Übersee. Wie Sie wissen, ist zum Beispiel unsere geschätzte Katie Fox, die ja auch den Norland Quarterly mit spannenden Artikeln versorgt, schon bei ihrer zweiten Anstellung von einer royalen Familie aufgenommen worden.«

»Ich erinnere mich.«

»Nun, bei Ihnen hat sich herausgestellt, dass es … Vorbehalte seitens der potenziellen Arbeitgeber gibt. Sie betreffen die Verhältnisse, aus denen Sie stammen.«

Mary blickte auf ihre Hände. Die Fingernägel waren kurz und sauber, die Hände gut gepflegt. Dass sie auf dem Weg hierher unzählige Böden geschrubbt hatte, sah man ihnen nicht mehr an. »Ach so«, sagte sie nur. Die Enttäuschung war ihr anzusehen.

»Ich habe Ihre Bewerbung an ein halbes Dutzend Familien geschickt. Alle hatten dieselben Bedenken. Dass Sie nämlich trotz Ihrer hervorragenden Ausbildung nicht in der Lage sein würden, Ihre Schützlinge angemessen zu erziehen.«

Emily blickte sie nachdenklich an.

»Was heißt denn angemessen?« Die junge Nanny klang beinahe verzweifelt.

»Nun, die Bedenken betreffen vor allem die Tatsache, dass Sie aus der Arbeiterklasse stammen. Viele Adelige sind wohl der Auffassung, selbst eine so intelligente und lernwillige junge Frau wie Sie vermöge nicht, die ihrem Stand entsprechenden Standards bezüglich Etikette und Erziehung einzuhalten.«

»Sie meinen, man denkt, ich sei kein anständiger Umgang für die Kinder?«

Wortlos breitete Emily die Hände auf dem Lederbuch aus.

»Dann bekomme ich keine Arbeit?«, fragte sie. Ihre Stimme bebte.

Emily lächelte nachsichtig. »Lassen Sie mich bitte ausreden. Diese Kritik hat mir keine Ruhe gelassen. Ich werde diesen Punkt bei den jungen Frauen, die nach Ihnen unser Förderprogramm durchlaufen, noch einmal aufgreifen. Für Sie aber habe ich hier das Angebot einer Familie in Kent.« Sie zog einen Briefumschlag hervor und schob ihn über den Schreibtisch.

Mary beugte sich vor und nahm ihn.

»Was ist das für eine Familie?«

»Ein verwitweter Kaufmann mit seinen zwei kleinen Kindern. Ein trauriger Fall. Aber lesen Sie selbst. Die Kinder brauchen jemanden, der sie auffängt, und ich bin überzeugt, dass Sie dies für sie leisten können. Wenn ich mich richtig entsinne, sind Sie mit Verlusten ebenso vertraut wie ich.« Emily dachte an ihre jüngste Adoptivtochter, die vor fünf Jahren gestorben war – immer noch riss dieses Fehlen eine Lücke in ihr Leben. Die würde sich, so viel hatte sie inzwischen begriffen, auch niemals schließen. Was Mary betraf, wusste sie zumindest vom Vater, der vor zweieinhalb Jahren verstorben war. Und sie meinte sich zu erinnern, dass mehrere Geschwister jung verstorben waren.

»Es gibt allerdings einen Haken … Mr Mixon wird Ihnen nicht das Gehalt zahlen können, das Sie unter normalen Umständen als Nanny erwarten dürften.«

»Oh.« Mary runzelte die Stirn.

»Er hat vierzig Pfund im Jahr geboten. Das ist immer noch mehr als das, was Sie als Dienstmädchen bei uns bekommen haben, aber es ist in meinen Augen viel zu wenig für die Ausbildung, die Sie hier im Anschluss genossen haben. Mir ist bewusst, dass viel von Ihnen verlangt wird – die Umstände mit den Kindern, die ihre Mutter verloren haben, und das bei Ihrer ersten Anstellung nach der Ausbildung … Ich würde mich an Ihrer Stelle trotzdem darauf einlassen. Sie können dort ein bis zwei Jahre bleiben und anschließend mit einem herausragenden Zeugnis den Aufstieg schaffen.«

»Der Spatz in der Hand …«, murmelte Mary.

»Es tut mir leid, dass ich keine bessere Nachricht für Sie habe.«

Das tat es wirklich. Als Emily sich mit der Schuldirektorin Isabel Sharman vor drei Jahren erbitterte Diskussionen geliefert hatte, bevor sie mit Mary die erste junge Frau aus der Arbeiterschicht in den Kreis der Norlandschülerinnen aufnahmen, war ihr diese Standesgrenze durchaus bewusst gewesen. Sie hatte aber schlicht unterschätzt, wie sehr diese noch in den Köpfen vieler Angehöriger der Oberschicht existierte. Letztlich hatte sie selbst aus purer Verzweiflung Mr Mixon gefragt, ob Mary ihm zu teuer sei. Darauf hatte er ihr einen langen Brief geschrieben, dessen weitschweifigen Erklärungen sie entnahm, dass er glaubte, ein höherer Lohn sei nicht gerechtfertigt für eine Nanny, die derart ungebildet war. Das hatte Emily einerseits wütend gemacht, aber es hatte auch ihren Blick geschärft für die Probleme, die sich in Zukunft stellten, wenn sie das Förderprogramm für junge Frauen aus anderen Gesellschaftsschichten fortsetzen wollten. Und Emily wollte das unbedingt, es bedeutete ihr viel.

Darauf werden wir zukünftig achten, dachte sie. Es konnte nicht sein, dass Mary und andere junge Frauen, die sich erst für zwei Jahre als Dienstmädchen im Norland Institute verpflichteten, damit sie anschließend den Jahreskurs für ein vergünstigtes Schulgeld besuchen durften, als eine Art Nannys zweiter Klasse behandelt und bezahlt wurden.

Ihre Vereinbarung mit Mr Mixon sah nun folgendermaßen aus: Im ersten Jahr sollte Mary zu dem reduzierten Lohn bei ihm arbeiten. Danach musste er die volle Summe zahlen, oder sie würde Mary, mit einem exzellenten Zeugnis ausgestattet, in einer anderen Familie unterbringen.

»Nein, ist schon gut.« Mary gab sich einen Ruck. Ihr Lächeln wirkte gequält. »Was sollen Sie denn sonst machen? Ich werde Ihnen und diesem Familienvater beweisen, dass ich mehr als vierzig Pfund im Jahr wert bin.«

»Daran habe ich keinen Zweifel«, sagte Emily sanft.

Und das meinte sie auch so.

Draußen vor der Tür von Mrs Wards Arbeitszimmer atmete Mary tief durch. Sie hielt den Brief in der einen Hand und wischte sich mit den Fingern der anderen behutsam die Tränen aus den Augenwinkeln. Ein Wispern ließ sie herumfahren.

Zwei junge Frauen in der Uniform der Norlandschülerinnen – Kleider aus hellblauem Stoff, darüber eine schwarze Schürze statt der weißen, die sie selbst als Absolventin erst seit Kurzem tragen durfte – drückten sich vor der Wäschekammer herum. Mary musste sich ein Lächeln verkneifen. Zu gut wusste sie, dass sie selbst einst vor dem Arbeitszimmer von Emily Ward gelauscht hatte. Das schien lange her zu sein.

»Habt ihr denn nichts zu tun?«, fragte sie nicht unfreundlich. Die Mädchen rissen die Augen auf. Die Kleinere der beiden, eine schwarzhaarige, rundliche Person mit Grübchen im Kinn, machte einen Schritt nach vorne. »Sie sind eine Nanny«, sagte sie voller Bewunderung.

Mary lachte verlegen. »Das bin ich, in der Tat.«

»Arbeiten Sie für die königliche Familie?«, hauchte die Kleine ehrfürchtig.

Schön wär’s, dachte Mary.

»Ich trete in Kürze meine erste Anstellung an«, erklärte sie ruhig.

»Oh. Und wo werden Sie eingesetzt?« Das kam von der Größeren. Hübsch war sie mit den blonden Haaren, die in einem schweren Zopf über der linken Schulter hingen. Sie ähnelt Katie Fox, dachte Mary.

Oje. Daran hatte sie noch gar nicht gedacht. Was würde ihre Mentorin Katie darüber denken, dass Mary die Erwartungen nicht hatte erfüllen können? Ihr wurde schlecht.

»Entschuldigt mich. Ich muss los. Aber euch wünsche ich, dass ihr hier glücklich werdet. Ich war es.«

Sie erinnerte sich gut an ihre ersten Tage am Institut. Als sie unten in der Halle einen verwaisten Kinderwagen mit einem Säugling darin fand, den sie herausnahm und beruhigte. Die Mutter kam völlig aufgelöst dazu, entriss ihr fast das Baby und warf ihr vor, sie wolle es stehlen. Schon damals hatte Mrs Ward sie verteidigt und versichert, dass Mary dem Kind nichts tun wolle. Sie hatte bereits damals gesehen, dass Mary, das einfache Dienstmädchen, das Zeug zur Nanny hatte.

Das war nun drei Jahre her. In diesen drei Jahren hatte sich so viel verändert, und bisher war ihr das Glück hold gewesen. Während Mary die Treppe nach unten ging, dachte sie voller Wehmut an die vergangenen zwölf Monate, in denen sie Teil dieser Gemeinschaft gewesen war. Dieses Haus stand allen Absolventinnen auch nach ihrem Abschluss jederzeit offen. Doch mit dem heutigen Gespräch hatte ihre makellose Erinnerung an die lehrreiche Zeit einen Kratzer bekommen.

Sie wusste nicht, was sie sich erhofft hatte. Ein Angebot, das auf jeden Fall. Eine Anstellung in gutem Hause, bei einem Earl oder Baronet zumindest. Oder bei einer wohlhabenden Familie auf dem Kontinent. Paris, Berlin, St. Petersburg … Ach, sie wäre auf vieles vorbereitet gewesen.

Nun also Kent. Noch dazu in einem Haushalt, in dem offenbar die weibliche Bezugsperson der Kinder fehlte. Die vielleicht sogar durch den Verlust der Mutter unzugänglich für eine Nanny waren. Mary seufzte. Sie musste sich erst an den Gedanken gewöhnen, dass ihre erste Anstellung so anders sein würde als erhofft.

Und dann noch die Worte von Mrs Ward. Dass es schwierig war, überhaupt jemanden zu finden, der sie nahm. Das kam überraschend. Seit Mrs Ward ihr die Möglichkeit eröffnet hatte, als Schülerin an das Norland Institute zu kommen – und der Weg war steinig genug gewesen –, hatte sie stets den festen Glauben gehabt, dass sie ebenso prestigeträchtige Anstellungen angeboten bekäme wie ihre Mitschülerinnen.

Aber nun, ein Kaufmann. Sicher, das war nichts Schlechtes, und dieser Kaufmann musste ja auch wohlhabend sein, sonst könnte er sich Marys Dienste nicht leisten. Das wenige jedoch, was sie über Mr Mixon und seine Söhne wusste – ein Witwer, der erst vor wenigen Monaten seine Frau verloren hatte, zwei kleine Kinder, die ihre Mama vermissten –, ließen die Aufgabe wie eine erneute Herausforderung erscheinen, der sie sich nicht gewachsen fühlte.

Mary seufzte. Sie rückte den kleinen, platten Hut aus braunem Filz gerade, der immer auf ihren roten Locken verrutschte, und machte sich auf den Heimweg. Irgendwie würde sie sich schon einfinden, beschloss sie. Dass sie anfangs ein geringeres Gehalt als andere Nannys im ersten Jahr bekam, bereitete ihr mehr Sorgen. Sie hatte gehofft, dass sie ihrer Schwester, die so gern Lehrerin werden wollte, noch ein paar Jahre den Besuch der Schule ermöglichen könnte.

Ich werde mich davon nicht zurückwerfen lassen, beschloss sie. Ich bin schon so weit gekommen, das wird mich jetzt nicht aufhalten …

Kapitel 3

Eine Woche später bestieg Mary mit einer Reisetasche den Zug nach Kent. Sie löste ihr Billett beim Schaffner und setzte sich auf eine Polsterbank in der zweiten Klasse. Der Zug war zu dieser frühen Stunde noch recht leer, und sie genoss die Fahrt. Es war das erste Mal, dass sie aus London herauskam, das erste Mal, dass sie mit der Eisenbahn fuhr. Ihr Herz klopfte aufgeregt. So viel Neues, das sich ihr eröffnete! Auf einmal war sie gar nicht mehr so enttäuscht, dass ihre erste Anstellung mit dem Zug nur wenige Stunden von London entfernt war und keine halbe Weltreise bedeutete.

Wenn sie nicht aus dem Fenster schaute, wo die Landschaft in sattem Grün vorbeihuschte, vertiefte sie sich in die Lektüre eines Liebesromans, den Joan ihr geschickt hatte. Mary genoss die Zeit für sich. Daheim war sie selten ungestört, und gerade im vergangenen Jahr hatte sie in jeder freien Minute ihre Nase in die Lehrbücher gesteckt, weil sie ihre Prüfung zur Nanny mit Bestnote hatte ablegen wollen. Nachdem dies gelungen war, merkte sie erst, wie ausgehungert sie nach Geschichten war. Mit dem Lesen von Romanen hatte sie auch erst begonnen, als sie als Dienstmädchen im Norland Institute eine Dachkammer bezogen hatte – vorher war sie gar nicht auf die Idee gekommen, welch wundervolle Geschichten in Büchern auf sie warteten. Und erst der Zugang zur Norland Bibliothek hatte ihr diese neuen Welten eröffnet.

Nach einiger Zeit schloss sie das Buch mit einem Seufzer und drückte es gegen ihre Brust. Oh, was für eine düstere, fast schauerliche Liebesgeschichte! Natürlich passierte so etwas nie in der Realität. Zumindest hatte sie noch nie davon gehört, dass sich eine Gouvernante in einen geheimnisvollen, verschlossenen Hausherrn verliebte. Was war an so einem Mann nur liebenswert? Ihr würde das niemals passieren. Für sie müsste der Mann ihrer Träume auch Ziele haben, er müsste ihren Ehrgeiz teilen und bereit sein, dafür alles zu tun. Gut sollte er natürlich aussehen, da hätte sie nichts dagegen, wenn es diese gewisse Attraktivität war, die ein düsterer Mann verströmte, dessen Herz sie erst zum Schmelzen bringen musste … Mit zwanzig Jahren durfte sie ja wohl noch ein wenig träumen. Immerhin hatte sie sich bisher auch keine Gedanken darüber gemacht, ob irgendwann in ihrem Leben eine Eheschließung oder eine Familie Platz haben würde. In ein paar Jahren vielleicht, wenn ihre jüngeren Geschwister auch erfolgreich die Schule und eine Ausbildung abgeschlossen hatten, wenn sie sicher sein konnte, dass für Mam gesorgt war.

Ach, Mam. Der Abschied von zu Hause war ihr sehr schwergefallen, und Mary hoffte, dass ihre Mutter mit den kleineren Kindern gut über die Runden kam. Sie hatte versprochen, Geld zu schicken. Ihren älteren Bruder Finn hatte sie gebeten, in ihrer Abwesenheit Mam im Blick zu behalten, doch er hatte mehr als genug zu tun mit seinem Laden, und seine Frau hatte kürzlich erst das zweite Baby bekommen, das nächtelang schrie.

Der Schaffner lief durch den Waggon und kündigte den nächsten Halt an. »Ashford, nächster Halt Ashford …« Mary packte das Buch in ihre Reisetasche, die nur wenig enthielt: ein zweites Kleid, ihre Geldbörse, ein paar Toilettenartikel und Wäsche zum Wechseln. Alles andere hatte sie separat in einem Schrankkoffer vorgeschickt und hoffte nun inständig, dass ihre Sachen auch wirklich schon auf sie warteten.

Außer Mary stieg noch ein älteres Ehepaar in Ashford aus, das von einem jungen Mann abgeholt wurde. Mary schaute sich auf dem Bahnsteig um. Niemand war zu sehen. Sie hatte gestern noch telegrafiert, damit ihr neuer Arbeitgeber wusste, wann er mit ihr zu rechnen hatte. Sie verließ den Bahnsteig und trat vor das Bahnhofsgebäude. Auf dem kleinen Vorplatz stand ein Zweispänner, auf dem Kutschbock hockte ein älterer Mann. Er war in sich zusammengesunken, den Hut hatte er ins Gesicht gezogen. Die beiden Schimmel vor der Kutsche ließen genauso müde ihre Köpfe hängen. Gelegentlich zuckten sie mit den Ohren oder schlugen mit dem Schweif nach Fliegen.

»Entschuldigen Sie bitte?«

»Was denn?« Kleine, wache Augen spähten unter dem Schlapphut hervor.

»Ich suche jemanden, der mich abholt.«

Der Kutscher musterte sie von oben bis unten. »Und ich warte auf jemanden, den ich abholen soll«, sagte er vorsichtig.

»Ja, also …« Vielleicht mich?, hätte sie fast gefragt.

»Vergessen Sie’s, Miss. Ich soll hier so ’ne feine Dame abholen. Eine Nanny oder so. Mehr hat mein Boss mir nicht gesagt. Das muss ein alter Drachen sein, sind diese Kindermädchen ja immer. Mindestens ’ne alte Jungfer.«

Mary lächelte. »Oh, ich bin beides nicht. Aber eine geprüfte Nanny des Norland Institutes bin ich schon.«

Ihr Gegenüber riss die Augen auf. »Donnerlittchen«, murmelte er und schob den Hut in den Nacken. »So ’ne richtig gebildete Kinderfrau aus London sind Se? Das hat der Boss mir nicht verraten. Ich bin übrigens Miles.«

»Ich bin Mary MacArthur.«

Er pfiff durch die gelblich gefleckten Zähne. »Irisch oder schottisch?«, fragte er und zeigte auf ihr rotes Haar.

»Meine Eltern kamen vor über zwanzig Jahren aus Glasgow.«

»Merkt man dir nicht an, lass.«

Mary lachte. Sie wunderte sich, wie schnell dieser Fremde Zutrauen fasste, vor allem aber, wie wenig sie seine vertrauliche Art störte. Sie hatte das Gefühl, von ihm nichts befürchten zu müssen. »Woher kommen Sie? Irland?«, riet sie.

»Ah, da war ich noch im Bauch meiner Mutter, weil sie sonst nichts hatten. Aus Connemara«, fügte er hinzu. »Direkt nach der großen Hungersnot.«

»Muss eine schwere Zeit gewesen sein für Ihre Eltern.«

»Jo.« Er sprang vom Kutschbock und half ihr einzusteigen. Mary drückte ihre Tasche auf den Schoß. Er lächelte nachsichtig und schwang sich wieder auf den Kutschbock. Mit einem beherzten »Hüa!« ließ er die beiden Pferde anziehen. Die trabten direkt munter los, als hätten sie nicht vor wenigen Augenblicken noch vor sich hin gedöst. Miles drehte sich halb zu Mary um, und so konnten sie ein wenig plaudern; die Pferde kannten den Weg. Er vertrieb ihr die fünf Meilen lange Fahrt mit Anekdoten über seine weitverzweigte irische Familie. Mary schmunzelte mit ihm. Sie hatte das Gefühl, bereits jemanden gefunden zu haben, mit dem sie sich gut verstehen würde. Natürlich würde es eine unsichtbare Grenze zwischen ihnen geben. Sie war die Nanny. Das erhob sie über die anderen Bediensteten eines Haushalts. Aber vielleicht würden die Unterschiede hier nicht ganz so groß sein wie im Haus eines Earls oder Marquis …

Der kleine Marktfleck Bethersden lag westlich von Ashford. Auf der Fahrt zwischen Feldern und Wiesen merkte Mary, wie sehr sie es genoss, hier zu sein. Die Natur war ihr als Stadtkind nicht vertraut; ihr Kontakt damit beschränkte sich auf Spaziergänge in einem der Londoner Parks. Dieses Grün, so weit das Auge reichte, war erstaunlich wohltuend für die Augen, und ihr Herz weitete sich ein wenig.