6,99 €

Mehr erfahren.

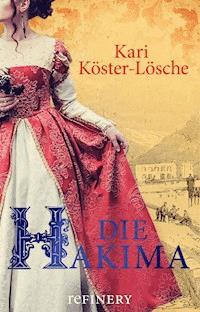

- Herausgeber: Refinery

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Man schreibt das Jahr 1224: Die junge Ymme, in Toledo zur Hakima ausgebildet, führt mit ihrem Ehemann Cornelius ein Hospital in Lübeck. Eines Tages taucht dort der todkranke Deutschordensritter Hermann von Salza auf und das Paar gerät in eine mörderische Fehde. Während Ymme noch den Ritter pflegt, ist Cornelius auf einmal spurlos verschwunden. Der Preis, den Ymme für sein Leben zahlen soll, ist hoch: Sie muss Jolanthe, die blutjunge Gemahlin Friedrichs II., in Palermo als Ärztin betreuen. Der orientalische Hof in Sizilien ist von Intrigen überschattet. Unheimlich die Allgegenwart der Geheimpolizei, unerklärlich die Anschläge, die alle mit der neuen Hakima zu tun zu haben scheinen. Ymme weiß: Sie steht Jolanthe im Weg und auch das kaiserliche Töchterchen Bianca schwebt in Todesgefahr. Doch wer bedroht sie und warum? Während Cornelius sich im Dienst des Dänenkönigs Waldemar bewährt, erwirbt sich Ymme unter der arabischen Bevölkerung Palermos einen guten Ruf. Und so zieht man sie zu Rate, als unter merkwürdigen Umständen eine Pockenepidemie ausbricht. Eine alte römische Schrift und ein päpstliches Siegel erhärten Ymmes Verdacht – und sie weiß nun, dass nicht nur des Kaisers kleine Tochter auf grausame Weise sterben soll …

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

Das Buch

Man schreibt das Jahr 1224: Die junge Ymme, in Toledo zur Hakima ausgebildet, führt mit ihrem Ehemann Cornelius ein Hospital in Lübeck. Eines Tages taucht dort der todkranke Deutschordensritter Hermann von Salza auf und das Paar gerät in eine mörderische Fehde. Während Ymme noch den Ritter pflegt, ist Cornelius auf einmal spurlos verschwunden. Der Preis, den Ymme für sein Leben zahlen soll, ist hoch: Sie muss Jolanthe, die blutjunge Gemahlin Friedrichs II., in Palermo als Ärztin betreuen.

Der orientalische Hof in Sizilien ist von Intrigen überschattet. Unheimlich die Allgegenwart der Geheimpolizei, unerklärlich die Anschläge, die alle mit der neuen Hakima zu tun zu haben scheinen. Ymme weiß: Sie steht Jolanthe im Weg und auch das kaiserliche Töchterchen Bianca schwebt in Todesgefahr. Doch wer bedroht sie und warum?

Während Cornelius sich im Dienst des Dänenkönigs Waldemar bewährt, erwirbt sich Ymme unter der arabischen Bevölkerung Palermos einen guten Ruf. Und so zieht man sie zu Rate, als unter merkwürdigen Umständen eine Pockenepidemie ausbricht. Eine alte römische Schrift und ein päpstliches Siegel erhärten Ymmes Verdacht – und sie weiß nun, dass nicht nur des Kaisers kleine Tochter auf grausame Weise sterben soll …

Die Autorin

Kari Köster-Lösche, geboren in Lübeck, hat als Tierärztin zahlreiche wissenschaftliche Bücher veröffentlicht, bevor sie mit ihren spannenden Romanen wie Die Hakima und Die Heilerin von Alexandria zur Bestsellerautorin avancierte.

Kari Köster-Lösche

Die Rückkehr der Hakima

Roman

List Taschenbuch

Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.

Neuausgabe bei Refinery Mai 2016

© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2003/2016

Umschlaggestaltung: ZERO Werbeagentur, München

Titelabbildung: © FinePic®

E-Book-Konvertierung: CPI books GmbH, Leck

ISBN 978-3-96048-037-2

Inhalt

Prolog: Die Schwarze Bruderschaft

LÜBECK, 1224–1225 N. CHR.

TEIL I DER MARISTAN VON LÜBECK

1. Die sizilianische Delegation

2. Verrat

3. Das Komplott

4. Das Ultimatum

SIZILIEN, 1225–1228 N. CHR.

TEIL II DIE DREI BETRÜGER DES IBN RUSHD

5. Die Königin von Jerusalem

6. Der Anschlag

7. Der falsche Eunuch

8. Seine Erhabenheit, der Kaiser

9. Die Giftmischerin

10. Die Kanzlei

TEIL III DIE KATAKOMBEN

11. Die Bastonade

12. Der Kopf des Kammerknaben

13. Die unerwünschte Tochter

14. Der römische Würgegriff

15. Die Gasse der Flötenspielerinnen

16. Flucht

TEIL IV REBELLENDÖRFER

17. In den Bergen

18. Der Rais von Corleone

19. Al Madarig

20. Kampf den Himmelsblüten!

TEIL V DIE BRUDERSCHAFT DER POCKENSTECHER

21. Der Stecher

22. Die Verschwörer

23. Nusf-ed-Dunja, die Halbe Welt

24. Im Gefängnis der Khâlisah

25. Das Buch Domitian

Nachwort

Personenverzeichnis

Worterklärungen

Quellen zur Geschichte

Prolog

Die Schwarze Bruderschaft

Die Höhle war finster, die Kleidung der sechs Männer schwarz wie auch ihre Handschuhe und die tütenförmigen Kapuzen, die nur einen Schlitz für die Augen freiließen.

»La Madonna della Ziz«, flüsterte einer und entzündete ein Licht, dessen Schein kaum den Rand des steinernen Altars erreichte, auf dem es stand. Er drehte sich zu den fünf anderen um, die sich im Halbkreis aufstellten, die Hände in den weiten Ärmeln ihrer Kutten verborgen. Nicht einmal er war jetzt in der Lage, die Männer, die er selbst ausgesucht hatte, zu identifizieren. »Wir tun es für Palermo, die Schöne.«

»Für die Madonna della Ziz, für Palermo«, wiederholten die anderen.

»Absolutes Schweigen, absoluter Gehorsam, Tod den fremden Herrschern!«

»Si si, capo!«

»Nun geht im Namen der Madonna della Ziz. Ihr erhaltet Nachricht vom Bruder zur rechten Hand sobald es notwendig wird.«

Der Anführer der Verschwörer entließ die Männer, wie er sie eingelassen hatte, einzeln und mit der Verpflichtung, sich nicht um denjenigen zu kümmern, der ihm mit einigem Abstand folgen würde.

Er hatte ein großes Ziel vor Augen, und nur er allein kannte es: Sizilien für immer unter den Schutz des Heiligen Vaters in Rom zu stellen. Siziliens Herrscher der letzten Jahrhunderte mussten jedem wahren Christen ein Gräuel sein: arabische Sultane und französische Normannen, die nicht besser waren. Der Allerschlimmste aber war der Staufer Friedrich II. in diesem Jahr des Herrn 1224.

Teil I

LÜBECK 1224–1225 N. CHR.

Der Maristan von Lübeck

1.

Die sizilianische Delegation

»Was ist nur heute in der Stadt los?« Ymme von Fischbach, in Lübeck noch immer unter ihrem Mädchennamen Ymme Emeken bekannt, sah beunruhigt von dem Krankenbett auf, in dem ein Schwerverwundeter lag, der ihr große Sorge machte. »Die frommen Bürger sollten jetzt in der Kirche sein.«

Cornelius von Fischbach, seit ihrer glücklichen Rückkehr aus Toledo mit Ymme verheiratet, fuhr gleichmütig fort, die Kerzen in dem großen Saal anzuzünden. Draußen dunkelte es, und ein Luftzug blies das Licht in seiner Hand aus. Der Ritter, der sich dem Dienst an den Kranken ebenso verpflichtet hatte wie Ymme, schirmte die Kerze mit dem Rücken ab und schlug erneut Feuer. »Es hängt vermutlich mit der Delegation aus Sizilien zusammen. Die Menschen bestaunen einen Mann, von dem sie wissen, dass er die Jagdleoparden und den Elefanten des Kaisers beim Namen nennen kann«, sagte er nach einer Weile. »Nicht, dass man es ihm ansehen würde. Er ist ein Deutschordensritter, allerdings der Höchstrangige.«

Ymme ließ sich von ihrer Helferin saubere Binden reichen. Sie schüttelte bestimmt den Kopf. »Es hört sich aber nicht nach Bewunderung an, sondern nach Kriegslärm, finde ich. Und was mich betrifft, so gehe ich einem Deutschordensritter, der mitsamt seinem Kaiser, der Ziehkind des schrecklichen Papstes Innozenz war und Pfaffenkönig genannt wurde, liebend gern aus dem Weg.«

»Still, Ymme, es ist nicht ungefährlich, so zu reden«, brummelte Cornelius.

»Wir sind hier, gottlob, nicht von Spitzeln umgeben«, entgegnete Ymme aufgebracht. »Ich bin dankbar, dass wir dänische Untertanen sind und einen handfesten Bauern zum Herrscher haben. Ich wette, dass König Waldemar, wenn er mit seinen Jagdfreunden zecht, über die seltsamen Sitten des Kaisers spottet.«

Der Ritter, der wie meistens beim Dienst im Lübecker Spital, dem er vorstand, die Tracht der Johanniter trug, drehte sich so abrupt um, dass sein schwarzer Mantel sich bauschte, und lauschte zum Fenster hin.

Die Helferin verließ eilig den Saal, den Arm voller blutiger Tücher; im Bett stöhnte leise der Kranke, und Ymme hätte auch gehen können, denn schließlich warteten noch mehr schwerkranke Männer und Frauen auf sie, aber sie blieb stehen und starrte auf den Rücken ihres Mannes. Eine unbestimmte Furcht ergriff sie, die sie in all den glücklichen Jahren, in denen sie ihr Spital nach dem Vorbild des Maristan von Toledo erfolgreich aufgebaut hatten, nicht gespürt hatte.

Aber jetzt war sie wieder gegenwärtig wie in den Zeiten, als sie von dem fanatischen Zisterziensermönch Berthold verfolgt worden war. Plötzlich stand ihr auch das Gemetzel der Kreuzfahrer im französischen Béziers wieder vor Augen. Ymme atmete tief durch. »Wirklich nur Gaffer?«, fragte sie mühsam.

»Nein, keine Gaffer«, antwortete der Ritter gepresst und sichtbar beunruhigt. »Im Gegenteil. Die Kaufleute der Stadt sind in höchster Aufregung; ich erkenne deinen Bruder. Einige Ritter aus der Umgebung sind auch dabei. Ich werde mich erkundigen, was los ist.«

»Sei vorsichtig, Cornelius«, sagte Ymme spontan und umfing ihren Mann mit liebevollen Blicken. »Kaiser Friedrich und alles, was mit ihm zu tun hat, machen mir Angst.«

Während Cornelius sich zu den Rittern begab, die inzwischen von einer wachsenden Volksmenge umringt waren, ging Ymme in den anderen großen Saal hinüber. Sie musterte voll Genugtuung die zehn Betten, die ordentlich ausgerichtet standen, einige durch Wandschirme abgetrennt.

Liebend gerne hätte sie mehrere kleine Räume gehabt, damit die Kranken mehr Ruhe bekamen, aber davon hatte sie die Lübecker Kaufleute nicht überzeugen können. Sie waren der Meinung, dass es schon übertriebener Luxus sei, wenn jeder Kranke ein eigenes Bett hatte und obendrein auf weißem Linnen liegen durfte. Auf weniger hatte sich wiederum Ymme nicht eingelassen, und da die Kaufmannschaft stolz darauf war, sich ein Spital mit einem Arzt leisten zu können, der in Toledo arabische Medizin studiert hatte, war dieser Kompromiss geschlossen worden.

Für die Pfeffersäcke war der einzige Haken dabei, dass der Arzt eine Frau war; sie vermieden es, darauf hinzuweisen, indem sie Ymmes toledanischen Namen verwendeten, den kaum jemand übersetzen konnte, und vom Spital der Hakima Iume de Lubicensis sprachen. Damit konnte sie leben. Ymme lächelte in sich hinein und trat zum ersten Bett.

»Nun, Taleke«, sagte sie. »Glaubst du mir jetzt, dass du wieder gesund wirst?«

Die alte Frau verzog ihr bräunliches Gesicht zu einem zahnlosen Lächeln. »Svantevit will nicht, dass ich schon sterbe«, flüsterte sie. »Ich weiß sehr wohl, dass er es war, der mir Euch schickte.«

»Taleke!«, sagte Ymme vorwurfsvoll, »sprich nicht so! Du gefährdest dich und mich mit deinem heidnischen Gerede.«

Taleke ließ ihre Augen durch den Saal wandern. Der gewitzte Ausdruck in ihrem Gesicht ließ keinen Zweifel daran, dass sie sich auf dem Weg der Besserung befand, ganz im Gegensatz zu ihrer Nachbarin, die dank eines Mohntrankes in tiefem Schlaf lag. »Wer sollte mich hören? Hier schleichen keine Mönche umher, bei denen einem sofort die Galle überfließt, wenn man ihnen nur in die heuchlerischen Gesichter sieht.«

»Jetzt ist es genug, Taleke«, sagte Ymme deutlich. »Du bekommst noch einen Apfel, und dann schläfst du. Eine letzte Nacht im Spital. Wir brauchen das Bett für Menschen, die wirklich krank sind …«

Taleke lächelte verschmitzt. Ymme schüttelte leise den Kopf und wandte sich ab. Sofern sie es sich finanziell leisten konnten und gerade ein Bett frei war, bemühten sie sich, die Ärmeren aus der Bevölkerung über die Heilung ihrer Krankheit hinaus unauffällig aufzupäppeln. Aber jetzt musste Taleke, die offenbar der Meinung war, sie hätte Ärztin und Spitalleitung überlistet, gehen.

Ymme untersuchte gerade die Kranke im übernächsten Bett, als in der offenen Tür ein Mönch erschien. Sie musterte den Unbekannten verwundert, während er von ihr keine Notiz nahm, sondern sich umsah, als sei er ein Mitglied der alljährlichen Prüfungskommission der Pfeffersäcke.

Wenigstens war er kein Zisterzienser; aber vertrauenerweckend wirkte er trotzdem nicht. Er sah abgerissen aus, wie einer, der auf der Landstraße lebt. Unter der fleckigen braunen Kutte schauten nackte Zehen hervor. Die Kapuze hatte er sich so tief in die Stirn gezogen, dass von seinem Gesicht kaum mehr als der zerzauste Bart zu sehen war.

Ymme ging rasch auf ihn zu, um ihn am Betreten des Saales zu hindern. »Vielleicht kann ich Euch behilflich sein?«, fragte sie höflich. »Ich nehme an, Ihr sucht jemanden, Bruder, aber der Zutritt ist nicht jedermann gestattet. Hier liegen schwer kranke Menschen, die der Ruhe bedürfen.«

Der Mönch wandte sich Ymme abrupt zu. Über sein langes hohlwangiges Gesicht ging ein flüchtiges hochmütiges Lächeln. »Der Herr hat überall Zutritt. Bestreitet Ihr das, Tochter?«

»Wenn Ihr Euch mit dieser Bezeichnung meint, ja«, erwiderte Ymme ruhig. »Diesen Raum betreten nur Herren mit sauberen Füßen.«

Der Mönch bekreuzigte sich mit zitternden, schmutzig schwarzen Fingern. »Gilt das auch, wenn ein Kranker nach dem letzten Trost verlangt?«, fragte er mit mühsam gezügelter Erregung.

»Bestimmt nicht durch Euch«, sagte Ymme kühl. »Ihr seid einer der neuen Bettelbrüder, die keine Priester sind.«

Der Franziskaner schob die Kapuze vom Kopf und schürzte die Lippen. Erst jetzt nahm er Ymme richtig wahr, aber er schien sie für eine Dienstmagd zu halten. »Armut und Demut: Nur so wirst du einen Schatz ins Himmelreich fahren.«

Ymme straffte den Rücken und hob das Kinn. Sie war die Herrin dieses Hauses, sie hatte es geschaffen, und mit ihren immer noch blonden Haaren sah sie gut und respektabel aus.

»Ihr seid ein wenig dreist für eine Bürgerin, die in christlicher Demut im Spital barmherzige Werke verrichtet«, bemerkte er lauernd.

Ymme meinte, hinter sich ein vergnügtes Keckern aus dem ersten Bett zu hören. Am liebsten hätte sie Taleke mit ihren Blicken zum Schweigen gebracht, aber sie zog es vor, diesem Menschen nicht den Rücken zuzukehren.

»Der Heilige Vater hat unserer Bruderschaft übertragen, zum Kreuzzug aufzurufen, Tochter! Wir predigen in allen Ländern, in denen der Herr sein gottesfürchtiges Volk weiß.« Der Mönch sah Ymme mit gefurchten Augenbrauen an und drang Schritt für Schritt in das Krankenzimmer vor, zielstrebig wie ein Schlachtross, das nach erfolgreichem Kampf an die Krippe drängt.

Mit Gewalt konnte sie ihn nicht daran hindern. Sie stemmte die Hände in die Seiten und wartete ab, ob er wagen würde, sie beiseite zu stoßen.

Das hochmütige Gehabe des Franziskaners wich plötzlichem Misstrauen, und er blieb stehen. »Wer seid Ihr? Eine Kauffrau der Stadt? Eine Stifterin?«

»Ich bin die Ärztin dieses Hospitals«, antwortete Ymme ruhig. »Ich bin unter dem Namen Umm Iume de Lubicensis bekannt und erfreue mich eines guten Rufes hier in der Stadt und in der Umgebung. Was man von Eurer Bruderschaft nicht so sehr behaupten kann. Mir drang kürzlich zu Ohren, dass der Heilige Vater sich gezwungen sah, die Franziskaner durch Dominikaner zu ersetzen, weil sie bei ihren Kreuzzugspredigten zu Unrecht Ablass erteilten.«

Der Mönch warf Ymme einen Blick zu, in dem mörderische Wut brannte. »Diese Unverschämtheit wird Euch noch Leid tun«, fauchte er, bevor er sich umdrehte und davonschlurfte.

Ymme starrte ihm verärgert nach, hauptsächlich über sich selbst, weil sie sich so hatte hinreißen lassen. Daran war vor allem die Erinnerung an die brutale Ermordung unzähliger Katharer und Katholiken in Béziers schuld – trotzdem hätte sie sich besser im Zaum halten sollen.

Ein unterdrücktes Gelächter hinter ihr ließ sie herumfahren.

»Dem habt Ihr es aber gegeben. Recht so«, krächzte Taleke und sabberte vor Vergnügen aus dem fast zahnlosen Mund. »Ich glaube gar, Ihr seid selbst eine Tochter von Svantevit.«

»Du redest Unsinn, Taleke«, sagte Ymme scharf. »Schlaf jetzt!« Sie streifte die übrigen Kranken mit einem prüfenden Blick und verließ dann den Saal. Sie empfand das dringende Bedürfnis, Cornelius von dem Vorfall zu berichten. Auseinandersetzungen mit Mönchen konnten lebensgefährlich sein, wie sie am eigenen Leib hinreichend erfahren hatte.

Cornelius stürmte gerade durch das große Tor des Anwesens, als Ymme auf die oberste Treppenstufe trat. Es war dunkel geworden, aber Fackeln erhellten den Durchgang zum Innenhof, und sie konnte seine angespannte Miene erkennen.

»Ymme, sie werden in einem Augenblick eintreffen!«, rief er, als er sie bemerkte. »Der Leiter der sizilianischen Delegation, Hermann von Salza, soll vergiftet worden sein, durch dänische Adelige, heißt es. Er liegt angeblich im Sterben, verlangt aber nach einem Arzt statt eines Priesters. Und die Lübecker Kaufleute sind aufgebracht, als stünden sie kurz vor einem Aufruhr.«

Ymmes Handflächen wurden feucht, während sie die möglichen Folgen bedachte. Wenn der Abgesandte des Kaisers in ihrem Hospital starb, würde man zweifellos ihr die Schuld geben, schon um andere reinzuwaschen. Sie sah sich ein zweites Mal aus Lübeck fliehen, möglicherweise wieder aus einem brennenden Haus …

Sie rief nach ihren Helferinnen, während sie zum kleinen Krankenzimmer für vornehme Gäste eilte, um sich zu überzeugen, dass es in Ordnung war.

Selbstverständlich war es in Ordnung, man brauchte nur noch das Licht anzuzünden. Der Knecht entfernte sich gerade, als vier südländisch aussehende Knappen hereindrängten, zwischen sich eine Lederdecke, auf der ein leichenblasser Mann lag. Seine Augen waren geschlossen, der Atem kaum wahrnehmbar.

»Was ist geschehen?«, fragte Ymme und griff nach dem Handgelenk des Kranken noch während ihn die Männer auf dem Bett zurechtschoben.

»Sie sind Sizilianer, sie verstehen Euch nicht«, antwortete eine frische, jugendliche Stimme, die die Knappen mit einigen fremd klingenden Worten hinausschickte.

Als Ymme sich umdrehte, verbeugte sich ein junger Mann vor ihr, der höchstens sechzehn Jahre zählen konnte. Er trug ein orientalisches, grün, scharlachrot und schwarz gestreiftes Seidengewand, aber sein kantiges Gesicht unter dem roten Barett wirkte durchaus abendländisch.

»Gestattet, dass ich Euch erkläre. Mein Name ist Nicolaus von Hohenburg, Valet im Dienste des Kaisers, derzeit mit der besonderen Aufgabe betraut, mich um die ritterlichen Pferde der Delegation zu kümmern.«

»So«, sagte Ymme, wenig interessiert an all dem, »und was ist nun mit dem Kranken? Hermann von Salza, wenn ich richtig verstanden habe.«

»Der Leiter unserer Abordnung, ganz richtig. Und zudem ein enger Vertrauter des Kaisers.« Der junge Mann machte ein ehrfürchtiges Gesicht und fuhr fort. »Man könnte fast …«

»Später. Was ist …«

»Oh, natürlich. Es geschah während der Verhandlungen um den dänischen König Waldemar. Die Dänen sind über seine Gefangennahme empört, die widerrechtlich ist, wie sie meinen. Nachdem sie mit dem Grafen von Schwerin zu keiner Einigung gelangten, erwarteten sie, dass der König nach Ankunft der kaiserlichen Delegation auf der Stelle freigelassen würde. Aber der Kaiser hat eigene Vorstellungen und lässt verhandeln. Mit anderen Worten: Er stellt Bedingungen. Das hat die Dänen so erbost, dass sie den Hochmeister während des Essens vergiftet haben.«

»Aha.« Ymme ließ sich auf einem Hocker nieder, streifte dem Kranken den Ordensmantel von den Schultern und öffnete das dünne, fein gegerbte Lederwams am Hals. Sie begann ihn zu untersuchen. »Sprecht ruhig weiter. Wie hat seine Krankheit begonnen? Gewiss wart Ihr beim Essen dabei.«

»Es ist keine Krankheit«, widersprach Nicolaus eigensinnig. »Es ist eine Vergiftung, deshalb hat niemand etwas bemerkt, bis der Hochmeister während des festlichen Mahls begann, Unsinn zu reden, mit Verlaub zu sagen. Und dabei holperte seine Zunge, als ob sie gelähmt wäre. Kurz danach fiel er vom Stuhl, und seitdem ist er ohne Bewusstsein.«

»Er hat sehr hohes Fieber«, murmelte Ymme gedankenverloren. »Das spricht nicht für eine Vergiftung.«

»Wir haben ihn zu Euch gebracht gegen den Rat der meisten in der Delegation, vor allem Frater Leonardo hält nichts von Frauen, die dem Herrn ins Handwerk pfuschen.«

Nein, natürlich nicht, dachte Ymme.

»Der Frater bot an, für ihn zu beten und an seinem Krankenbett zu wachen, aber die Lübecker Kaufleute sangen Euer Loblied, und selbst der Graf von Schwerin gab auf Befragen zu, dass Ihr als Ärztin einen guten Ruf genießt. Habt Ihr wirklich bei den Sarazenen gelernt? Und werdet Ihr den Hochmeister gesund machen?«

»Ich habe im Hospital von Toledo gelernt. Es sieht nicht besonders gut für Euren Delegationsleiter aus«, bemerkte Ymme nachdenklich und betrachtete missbilligend die außergewöhnlich prall gefüllten Adern, die sich am rechten Arm des Ordensritters bis zum Handrücken abzeichneten. Als sie die Hand umdrehte, entdeckte sie mitten in der Innenfläche eine Schwellung, die blaurot verfärbt war und sich als teigig erwies. »Seit wann hat er diese Verletzung?«

Nicolaus reckte sich, um Ymme über die Schulter zu sehen. »Oh, das«, sagte er sorglos, »der Hochmeister bat mich gestern, ihm beim Überziehen seines Handschuhs zu helfen, weil er seine Schildträger gerade mit Aufträgen fortgeschickt hatte. Da muss er wohl schon Kummer mit der Hand gehabt haben. Hat aber nichts zu bedeuten. Im Morgenland ziehen sich die Männer unentwegt Verletzungen an der Haut zu. Würmer, wisst Ihr …?«

Ymme widersprach ihm nicht. Sie stand auf.

Der Edelknappe trat wohlerzogen zurück. »Soll ich diese Nacht bei unserem Herrn wachen?«, fragte er eifrig.

Ymme musste lächeln. »Lieb, dass Ihr Euch sorgt, aber das ist nun meine Aufgabe. Solltet Ihr Euch nicht lieber um die Pferde kümmern? Wenn Herr von Salza aufwacht, wird er wissen wollen, dass alles seinen gewohnten Gang geht …«

Nicolaus’ Gesicht nahm fast die Farbe seines scharlachroten Baretts an, und er blickte so betreten drein, dass Ymme, die schon in Gedanken die benötigten Heilmittel zusammenstellte, aufmerksam wurde.

Beim Anblick ihrer hochgezogenen Augenbrauen antwortete er freiwillig. »Der Lieblingshengst des Grafen ist vor drei Tagen gestorben. Wenn er aufwacht, wird er sich als Erstes daran erinnern …«

»War es Eure Schuld? Hat Herr von Salza Euch Vorwürfe gemacht?«, fragte Ymme behutsam.

Nicolaus zögerte und schüttelte dann den Kopf. »Nein, so einer ist er nicht … Aber dem Kaiser werde ich es gestehen müssen. Der Hengst war ein Geschenk des Sultans. Und dann versetzt er mich zur Strafe womöglich zu den Jagdleoparden …« Er schluckte trocken.

Unwillkürlich strich Ymme ihm tröstend über die Wange, wie es wahrscheinlich auch seine Mutter getan hätte. In diesem Augenblick war Nicolaus nicht der Edelknappe des Kaisers mit Vorrechten, um die ihn viele beneidet hätten, sondern ein furchtsamer Junge, der sich möglicherweise verantwortlich für den Tod des Hengstes fühlte. Oder der Angst vor den Leoparden hatte.

Und dann überraschte er Ymme.

Er ergriff ihre Hand, sank auf ein Knie und küsste sie, obwohl sie rissig und durchaus nicht die Hand einer Edeldame war, sondern nach scharfer Lauge zum Säubern roch. »Bitte macht Hermann von Salza mit Gottes Hilfe gesund«, flüsterte er. »Ich bitte Euch sehr.«

In der Nacht versank der todkranke Hochmeister in tiefe Bewusstlosigkeit. Seine Gesichtsfarbe wechselte von weiß zu rot, und sein Herz hämmerte. Ymme erneuerte immer wieder die Wadenwickel, aber das Fieber wollte nicht sinken. Trotz des dicken Verbandes mit Zwiebelmus, den sie ihm um die Hand gewickelt hatte, blieben die Adern des Arms prall gefüllt und pochten heftig. Fast ohne Hoffnung saß sie Stunde um Stunde neben ihm.

Sie war dankbar, als Cornelius mitten in der Nacht von seinem neuerlichen Erkundungsgang zurückkehrte. »Gottlob«, sagte sie, und er küsste sie leicht auf den Mund, bevor er sich zu ihr setzte.

»Noch keine Änderung?«

Ymme schüttelte den Kopf. »Allenfalls schlechter. Ich hoffe, sein Herz hält es aus.«

»Als Ordensritter ist er immerhin alles gewohnt, was die Welt zu bieten hat: Hitze, die einen Mann wie eine Dörrpflaume aussehen lässt, Kälte, die ihn zum Eisblock macht …«

Ymme lächelte in sich hinein. »Ich weiß, Cornelius. Glutäugige Schönheiten, berauschende Düfte, Wein, der aus Brunnen fließt …« Dann gab sie sich einen Ruck. »Was hast du in Erfahrung gebracht?«

Cornelius kaute auf den Lippen, ein sichtliches Zeichen von Besorgnis. »Ebenfalls nichts Gutes. Die Kaiserlichen sind der festen Überzeugung, dass Hermann von Salza vergiftet worden ist. Besonders der Graf von Schwerin tut sich mit Hetzreden gegen die Dänen hervor. Und die schäumen vor Wut über die Unterstellung.«

»Woher weißt du das denn?«

»Ich war im Hirschen, wo die dänischen Adeligen sich beraten. Und sich dabei hemmungslos betrinken. Einer ihrer Knechte ließ mich ein, als ich sagte, dass ich vom Hospital käme. Sie erhofften sich von mir die Nachricht, dass es dem Hochmeister schon besser geht …« Cornelius lachte grimmig. »Sie haben ihn bestimmt nicht vergiftet. Sie fürchten ja nichts mehr, als dass er stirbt. Dann sind nämlich die Lösegeldverhandlungen für König Waldemar auf der Stelle beendet. Sie haben sogar Angst, dass er in dem Fall als Gefangener nach Sizilien verschleppt wird. Als Geisel, wie die Kaiserlichen sagen würden.«

»Kein Gift, von dem ich gelesen oder gehört habe, führt zu Karbunkeln und Fieber«, widersprach Ymme. »Cornelius, ich weiß, dass es eine Zumutung ist. Aber könntest du dich erkundigen, was mit dem Pferd des Hochmeisters war, bevor es starb? Der Valet, der sich um die Pferde der edlen Herren zu kümmern hat, liebt anscheinend Hermann von Salza von Herzen. Jedenfalls mehr als Pferde und Leoparden. Es hatte keinen Sinn, ihn weiter zu befragen. Aber es ist wichtig.«

Cornelius seufzte und stand auf. »Ich sehe schon, mein hochgelehrtes Weib verdächtigt ein Pferd, den Deutschordensritter vergiftet zu haben. Seinen eigenen Herrn! Pfui, wie treulos!«

Ymme schüttelte den Kopf. »Ach, du weißt doch, wie ich es meine. Hermann von Salza wird es nicht helfen, wenn wir die Ursache seiner Krankheit kennen, ich weiß, aber vielleicht den Dänen. Und das ist es doch wert …«

»Und leider auch noch eilig! Und ich, der ich dachte, dass ich jetzt endlich meinen Pokal Wein trinken dürfte … Der Besuch bei den Dänen hat mich durstig gemacht«, seufzte Cornelius. Er bückte sich, um Ymme zu umarmen. »Nicht nur auf Wein …«

Ymme sah ihm nach, als er die Tür zum schwach erleuchteten Gang hinter sich leise schloss. Alle ihre gemeinsamen Wünsche hatten sich erfüllt – außer dem nach eigenen Kindern. Zwölf Jahre lebten sie jetzt schon nach ihrer Rückkehr aus Spanien in Lübeck, und Ymme hatte jede Hoffnung auf Kinder aufgegeben. Ausgerechnet sie, die auch Hebamme war. Vielleicht war es der Preis für die Kenntnisse, die ihr der Herr ermöglicht hatte. Das Hospital jedenfalls zog seinen Nutzen daraus. Es war für sie beide zum Inhalt ihres Lebens geworden, und Kinder hatten sie nunmehr viele …

Ihr Blick ging wieder zurück zu Hermann von Salza. Er rang mit dem Tode und wäre nicht der erste vornehme Verstorbene im Hospital. Aber noch nie hatte sie einen Kranken betreut, dessen Tod solche politischen Verwicklungen nach sich ziehen konnte. Wenn man es zu Ende dachte, konnte darüber das dänische Königreich stürzen und dem deutschen Kaiserreich einverleibt werden.

Ymme fröstelte plötzlich. Wer wollte schon Untertan eines Herrschers sein, der sein Reich wie ein Sultan regierte? Lieber ein König, der wie ein Bauer zechte, als ein Sultan, der sein Besitztum an Menschenhälsen zählte.

2.

Verrat

Cornelius machte sich im Schutz der Nacht zur Burg von Lübeck auf, wo außer den Soldrittern in König Waldemars Diensten auch die Delegation aus Sizilien untergebracht war. Er hoffte, im Stall jemanden zu finden, der ihm Auskunft geben konnte.

Die angespannte Stille in der Stadt war nicht weniger alarmierend als Schlachtenlärm, und er bewegte sich vorsichtig wie eine Katze. Einen Augenblick blieb er stehen, um seinen Umhang mit dem leuchtenden weißen Kreuz herumzudrehen, und setzte dann seinen Weg im Schatten der Häuser fort. Zuweilen hatte er das Gefühl, dass ihm jemand auf den Fersen war.

Aber als er unvermittelt in einen Torbogen schlüpfte und lauschte, war alles ruhig. Wahrscheinlich gaukelte ihm sein Gespür für brenzlige Situationen, das er all die Jahre nicht benötigt hatte, eine Gefahr nur vor. Er lachte leise über sich selbst.

Völlig unbehelligt erreichte er die Burg. Im Schatten der Mauer legte er seinen Mantel wieder richtig herum an und trat zu dem kaiserlichen Wachtposten, den er kurz das Kreuz auf seinem Rücken sehen ließ. »Man verlangt nach mir. Einer der dänischen Ritter hat sich verletzt«, erklärte er.

Er wurde schweigend durchgelassen. Zuversichtlich ging er auf den Stall zu, der schwach erleuchtet war.

Die Geräusche von schlafenden Pferden waren Cornelius so vertraut wie früher. Mit einem Lächeln trat er über die Schwelle.

Ein Knecht mit dunkelhäutigem Gesicht sprang von einem Schemel auf. Über seinen Knien hatte eine Axt gelegen, die er nun drohend in der Hand hielt.

»Mein Name ist Cornelius von Fischbach«, erklärte der Ritter mit verwundert hochgezogenen Augenbrauen langsam und deutlich, weil er nicht wusste, ob der Mann Deutsch verstand. »Herrscht Krieg im Stall des Kaisers?«

»Was wollt Ihr?«, entgegnete der Knecht scharf. »Ihr seid keiner von den Unseren.« Er bediente sich eines Gemisches aus Italienisch und Deutsch und schien jeden Augenblick willens zu sein, mit der Axt auf Cornelius loszugehen.

»Ruhig, mein Sohn«, sagte Cornelius beschwichtigend und ließ ihn das Kreuz sehen. Angestrengt suchte er in seiner Erinnerung nach Brocken des italienischen Volgare. »Ich bin auch kein Däne, ich komme vom Hospital, wo euer Deutschherr liegt.«

»Ausgerechnet Johanniter! Ob das meinem Herrn wohl recht ist?«

»Ich habe in Ägypten und im Heiligen Land gekämpft wie dein Herr, und vermutlich wäre er dankbar, wenn er wüsste, dass sich ein Waffenbruder im Namen des Herrn um ihn bemüht. Abgesehen davon, dass die beste Hakima des Nordens es tut.«

»Habe schon davon gehört«, brummte der Knecht unentschlossen und stellte dann die Axt an die Wand. »Ist sie wirklich Sarazenin?«

»Nein, das ist sie nicht«, sagte Cornelius vorsichtig. »Aber sie hat die Heilkunde der Araber in Toledo studiert.«

»Ich habe nichts dagegen«, sagte der Italiener plötzlich freimütig. »Ich habe mir einmal in Lucera von einem Hakim einen Pfeil aus dem Oberschenkel ziehen lassen. Ist tadellos verheilt. Womit kann ich Euch helfen?«

Cornelius holte tief Luft. »Die Hakima benötigt eine Auskunft von dir. Könnte sein, dass die Heilung deines Herrn dann schnellere Fortschritte macht.«

Der Knecht grinste schief. »Nicht, dass ich Eure Schmeichelei glaube, aber wenigstens schlafe ich nicht ein, wenn Ihr mich unterhaltet. Worum geht’s?«

»Es soll vor einigen Tagen ein Schlachtross hier im Stall gestorben sein.«

»Es war niemand schuld«, antwortete der Knecht wütend und trat dicht an Cornelius heran. »Wer das behauptet, lügt!«

»Beruhige dich! Darum geht es mir als Johanniter doch gar nicht.«

»Das ist wahr«, gab der Knecht reuig zu. »Braucht die Hakima vielleicht Pferdefett?«

»Nein, nein, nur die Auskunft.« Cornelius griff nach dem kleinen Beutel, den er unter seinem Umhang trug. »Es soll dein Schade nicht sein. Ist dir etwas an dem Hengst aufgefallen?«

»An dem Hengst gab es nichts, das nicht aufgefallen wäre«, sagte der Knecht bereitwillig und befingerte neugierig den lübschen Halbpfennig.

»Einen Humpen Bier oder den Kuss einer Dirne bekommst du dafür«, klärte Cornelius ihn lächelnd auf.

Der Knecht zwinkerte ihm zu. »So etwas von Euch, Bruder Ritter? Der Hengst blutete aus allen Löchern gleichzeitig, wie ich es noch nicht gesehen habe. Und die Haut war aufgequollen, als sei sie mit Wasser gefüllt. Wenn man draufdrückte, kam aber nichts heraus.«

»Hast du draufgedrückt?«, erkundigte Cornelius sich.

»Nein, nur der Deutschritter selber. Von uns wagte sich niemand an den Hengst heran. Hier hatte Satan seine Hand im Spiel, und dagegen ist nur ein so hoher Herr wie Hermann von Salza gefeit.«

Der Italiener begann ausschweifend vom grausigen Ende des Pferdes zu erzählen; so wortkarg er am Anfang gewesen war, konnte er jetzt kaum ein Ende finden.

»Wie seid ihr das Pferd denn losgeworden?« Cornelius unterbrach ihn schließlich. Er war halb erstaunt, halb belustigt.

»Mit Mistgabeln auf ein großes Brett gewälzt und dann ab damit in einen Brunnen«, erklärte der Knecht kurz und bündig und schüttelte sich.

»Ja, ob die Hakima damit etwas anfangen kann, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall ist es die Auskunft, die sie wünschte. Ich danke dir«, sagte Cornelius freundlich.

Als er schon in der Stalltür stand, wurde er nochmals aufgehalten. »Herr Ritter«, sagte der Knecht zögernd. »Wir werden für unseren Herrn Hermann und für die Hakima beten und Kerzen anzünden. Frater Leonardo hat’s verboten, aber jetzt, wo ich Euch kenne …«

»Tut das, sie ist für jede Hilfe dankbar«, sagte Cornelius und entfernte sich mit einem Nicken. Als er das Burggelände hinter sich gelassen hatte, fragte er sich, wer zum Teufel dieser Bruder Leonardo sein mochte und warum ausgerechnet er keinen himmlischen Beistand für den Hochmeister wünschte. Oder hatte sich der Italiener nur unglücklich ausgedrückt?

Der Zustand des Deutschordensherrn hatte sich weiter verschlechtert. Sein Gesicht war inzwischen mehr grau als rot, trotzdem glühte er vor Hitze. Eigentlich hätte Ymme nach dem Priester der Kirche Zum Heiligen Geist schicken müssen, die am nächsten lag.

Aber die Letzte Ölung würde die Zeit in Anspruch nehmen, die sie für einen letzten Versuch benötigte. Schon auf dem Weg zur Tür, gestand sie sich ein, dass sie sich womöglich versündigte. Sie würde trotzdem handeln, wie sie es für richtig hielt.

»Ermgard!« rief sie in den langen Gang vor den Krankenzimmern. »Zwei Pferdedecken, Betttücher und zwei Kübel Wasser, schnell! Und die Küche soll Knoblauchmus vorbereiten! Bring Hindrik mit!«

Laufende Schritte bestätigten, dass ihre Befehle auf der Stelle ausgeführt wurden, indes sie selbst den Kranken von seiner restlichen Kleidung befreite. Als Ermgard und der Knecht Hindrik kamen, lag der Hochmeister nackt auf den Laken.

Ymme erklärte ihnen hastig, was sie vorhatte. Dann begannen sie mit Hilfe der zerrissenen Bettücher den Kranken mit kaltem Wasser abzureiben, jeden Zentimeter Haut immer und immer wieder.

Obwohl Ymme immer noch nicht recht klar war, ob ein Zusammenhang zwischen der übrigen Erkrankung und dem Karbunkel bestand, wäre ihr lieber gewesen, ihn offen zu wissen. Aber er war noch nicht reif. Wenn sie ihn jetzt öffnete, würden die Gifte aus dem Karbunkel den Körper überschwemmen, und dann wäre Hermann von Salza mit Sicherheit noch vor dem Morgengrauen tot.

Sie arbeiteten schweigend. Nur Hindriks Keuchen war zu hören, wenn er von Zeit zu Zeit den narbenübersäten Leib drehte, der zwar mager, aber durchtrainiert und keineswegs leicht war.

Endlich war Ymme zufrieden. Die Haut des Kranken glühte nicht mehr, und fast schien es, als ob er leichter atme. »Jetzt wickeln wir ihn fest in beide Decken«, befahl sie. »Ermgard geht wieder auf ihren Posten, und Hindrik räumt die Sachen fort und legt sich schlafen.«

»Ja, Herrin«, sagte Hinrik gehorsam.

»Soll ich das Knoblauchmus holen, Meisterin?«, fragte Ermgard.

»Nicht nötig, ich hole es selber. Du kannst dich auf deine Runde durch die Krankenzimmer machen.« Während ihre Helfer den Raum verließen, blieb Ymme noch einen Augenblick bei ihrem Patienten. Zweifellos befand er sich zwischen Leben und Tod.

Sie dachte an Cornelius. Wenn er nur endlich zurück wäre! Konnte es zwischen dem Tod eines Pferdes und der Krankheit seines Besitzers einen Zusammenhang geben? Der Gedanke, so unwahrscheinlich er auch war, ließ sie nicht los.

Sie ermahnte sich energisch, nicht noch tiefer in solchen Grübeleien zu versinken, und machte sich auf den Weg in die Hospitalküche. Von hinten sah sie Ermgard in einen der letzten Räume verschwinden. Soweit war also alles in Ordnung.

Die Küchenhilfe war offenbar wieder zu Bett gegangen, aber eine Holzschüssel mit dem wässrigen Mus stand bereit. Ymme atmete zufrieden den scharfen, würzigen Duft ein; sie hielten für Heilzwecke stets die Knoblauchzehen aus Alsen bereit, die als die besten galten.

Sie verließ den Küchentrakt und betrat wieder den leeren Gang vor den Krankenzimmern. Ermgard machte offenbar noch ihre Runde an den Krankenbetten. Sie konnte sehr selbständig arbeiten. Überhaupt war Ymme stolz auf all die Helfer, die sie inzwischen ausgebildet hatte. Man konnte durchaus sagen, dass in ihrem Haus alles wie am Schnürchen lief.

Mit einem Gefühl der Zufriedenheit betrat sie den Raum des Deutschritters, wo sie jäh stehen blieb. Am Krankenbett machte sich eine Gestalt zu schaffen. »Hindrik! Zu Hilfe!«, schrie sie aus Leibeskräften und versuchte, den Mann an seinem weiten Gewand vom Bett fortzuzerren.

»Nimm deine frevlerischen Hände von der Kutte des Herrn!«, herrschte er sie an und richtete sich auf.

Ymme erkannte mit Entsetzen den Franziskanermönch vom Vortag. In der Hand hielt er ein Messerchen mit krummer Schneide, und sie wusste nur zu gut, wozu er es benutzen wollte. »Raus hier! Was erlaubt Ihr Euch!«, fauchte sie.

»Die Behandlung des Kranken nach den Regeln der Kunst!«, gab er aufgebracht zurück. »Ich habe in Salerno die Aderlassschriften studiert und in Paris die sectio rationis. Und Ihr seid eine impertinente, unverschämte Person!«

»Aderlass! Das dachte ich mir«, versetzte Ymme bebend vor Zorn. »Nichts wäre geeigneter, den Kranken schneller zum Tode zu befördern als ein Aderlass.«

»Und der Karbunkel muss aufgeschnitten werden«, fuhr der Mönch fort, als ob sie für ihn Luft wäre.

Jetzt erst bemerkte Ymme, dass der nun leichenblasse Arm des Hochmeisters über den Rand des Bettes hing. Sie beruhigte sich, als sie sah, dass der Mönch noch nicht geschnitten hatte. Aber sie war zweifellos keinen Augenblick zu früh gekommen. »Das wäre die zweite Möglichkeit gewesen, ihn zu töten«, bemerkte sie erbittert und lauschte nach draußen. Cornelius oder Hindrik! Wenn nur einer von ihnen käme! Aber im Gang rührte sich nichts.

Der Mönch schob die Ärmel seiner Kutte bis an die Schultern hoch. »Fort mit dem Teufelszeug!«, befahl er mit einem Blick auf die Schüssel, die Ymme immer noch in ihrer bebenden Hand hielt, und ließ sich auf die Knie sinken. »Und schafft einen Priester herbei!«

»Im Gegenteil! Ich schaffe einen Mönch hinaus«, schrie Ymme und stülpte ihm wutentbrannt die Schüssel über die Tonsur. Bröckchen von weißlichem Knoblauch und Saft rannen durch die spärlichen Haare und Augenbrauen und tropften ihm auf die Schultern.

Sein Gebrüll war von bemerkenswerter Lautstärke. Er ließ das Skalpell fallen und rieb sich mit einem Kuttenärmel die Augen.

Nur zu, dachte Ymme zufrieden. Desto länger bist du außer Gefecht gesetzt. Gottlob hörte sie im Gang hastige Schritte von beiden Seiten.

Als Erste trat die alte Frau Taleke ein, die ganz gewiss jetzt am wenigsten zu gebrauchen war. »Sieh an«, sagte sie und spitzte genüsslich die Lippen. »Ich habe mir doch gedacht, dass Ihr Euch auf weiteres Handwerk versteht als nur die Heilkunde. Das Verdreschen von Mönchen ist ein besonders befriedigender Beruf, findet Ihr das auch, Frau Hakima?«

»Mein Gott, Taleke, bitte geh«, zischte Ymme. »Sei so gut und suche Hindrik.«

»Schon da, Herrin.« Hindrik tauchte in der Tür auf. Beim Anblick des Mönches bekreuzigte er sich. »Eure Frisur, Bruder …«, hob er bedächtig an. »Und Euer Gesicht. Ihr solltet so nicht Christenmenschen unter die Augen treten, man könnte meinen, Ihr wärt vom Teufel besessen.«

Ymme warf Hindrik einen scharfen Blick zu. Sie wusste nicht genau, ob ihr biederer Helfer es ernst meinte oder ob er wirklich zu solchem Spott imstande war. Der Franziskaner schien es anzunehmen; er sprang heulend auf und versuchte, das Zimmer zu verlassen. Aber er stieß gegen das Bett, drehte sich um sich selbst und fand den Ausgang nicht.

»Wascht Euch die Augen mit Wasser aus, aber reibt nicht zu sehr«, riet Ymme, mäßig freundlich, und schob ihn zur Tür. »Am Ende des Ganges findet Ihr einen Kübel. Übrigens ist es sehr einsichtig von Euch, das Skalpell hierzulassen. Schon unser großer Heiliger Vater, Innozenz III., hat auf dem vierten Laterankonzil den Klerikern die manuelle Heilkunde verboten.«

Der Mönch tappte hinaus. Sein dumpfes Stöhnen verlor sich im Gang, begleitet von Talekes gluckerndem Lachen, die sich offenbar selbst davon überzeugen wollte, dass er den Ausgang fand. Ymme lauschte ihnen nach, von bösen Ahnungen geplagt. Sie konnte nur hoffen, dass der Erzbischof von Lübeck nicht allzu viel von Franziskanern hielt. Dann wandte sie sich wieder dem Krankenbett zu.

Ferner Lärm schreckte Cornelius aus dem Grübeln auf. Laufende Schritte in der Nähe von Sankt Jacob entfernten sich in Richtung Markt. Der Ritter raffte seinen Mantel zusammen und setzte ihnen nach.

Als er die Schrangen hinter sich gelassen hatte, ahnte er, was los war. Die Dänen im Hirschen!

In der Mitte des Marktplatzes war die dunkle Masse von Pferdeleibern zu erkennen; von Knechten in Gruppen am Zügel gehalten, traten sie unruhig auf der Stelle. Cornelius’ Blick wanderte zum Hirschen hinüber. Das Wirtshaus wurde ganz offensichtlich von Lübecker Bürgern belagert. Er hörte einzelne wütende Rufe. »Sie sind Dänen im dänischen Königreich! Der Graf von Schwerin hat ihnen freies Geleit zugesichert! Gebt sie frei!«

Also waren die Kaiserlichen gekommen, um die dänischen Adeligen widerrechtlich gefangen zu nehmen. Er hatte gefürchtet, dass es mit dem Verdacht eines Anschlags auf den Leiter der kaiserlichen Abordnung nicht sein Bewenden haben würde. Wenn doch nur Ymme da wäre, um ihnen die Idee von der Vergiftung auszureden! Aber es war zu spät, sie zu holen.

Entschlossen legte Cornelius die letzten Schritte zum Wirtshaus zurück und erreichte es gerade in dem Augenblick, als der Mann, der der Graf von Schwerin sein musste, über die Schwelle trat. Die wütenden Rufe steigerten sich zu einem Höllenlärm, als er die Treppe herabstieg, gefolgt von seinen eigenen Leuten sowie den Rittern und Knechten der sizilianischen Delegation, die die betrunkenen Dänen die Stufen hinunterstießen.

Cornelius wartete, bis der Menge der Atem ausgegangen war, dann trat er dem Grafen in den Weg. »Einen Augenblick, Herr Graf«, sagte er mit lauter Stimme. »Mein Name ist Cornelius von Fischbach, Vorsteher des Hospitals und den Johannitern zugehörig. Es handelt sich offensichtlich um ein Missverständnis: Der Hochmeister wurde nicht vergiftet, die Dänen sind unschuldig. Ihr habt kein Recht, sie gefangen zu nehmen.«

Der Graf betrachtete ihn wie ein lästiges Insekt. Schließlich ließ er sich mit auffallend heller Stimme zu einer Äußerung herab. »Weder ich noch mein Kaiser sind der Meinung, dass sich Ritter des Johanniterordens zu Angelegenheiten der Deutschherren äußern sollten.«

Cornelius straffte die Schultern und sah sich kurz um. In seiner Nähe standen Kaufleute mit samtenen Baretten, einer von ihnen trug die goldene Kette des Ratsherrn um den Hals. Ihre Mienen signalisierten Zustimmung, aber auch Bedenken. »Und weder ich noch andere Lübecker Bürger sind der Meinung, dass wir Übergriffe des Grafen von Schwerin auf dänische Untertanen dulden sollten. Seit dem Jahr 1214 ist ganz Schleswig Besitztum des dänischen Königs Waldemar. Und untersteht nicht dem deutschen Kaiser. Ich mache Euch nochmals darauf aufmerksam, dass Ihr widerrechtlich handelt!«

Brüllendes Gelächter erhob sich unter den Kaiserlichen; der Graf lächelte nur kalt. »Am besten kommt Ihr mit uns, Ritter … wie war noch Euer Name?«, sagte er schließlich und wandte sich zum Gehen. »Wir werden uns Eurer Angelegenheit zuwenden, sobald wir Zeit haben.«

Eine Hand fiel derb auf Cornelius’ Schulter, und als er sich umwandte, blickte er in das bärtige Gesicht eines älteren Knappen. »Kommt Ihr freiwillig mit?«, fragte er, »oder muss ich Euch in Fesseln legen?«

Als Ymme am Morgen entdeckte, dass Cornelius in der Nacht nicht zurückgekehrt war, schlug ihre Besorgnis in Angst um. Hindrik, den sie aussandte, um nach ihm zu suchen, wusste nur zu berichten, dass die dänischen Adeligen gefangen genommen und in der Burg festgesetzt worden waren.

»Glaubst du, dass Cornelius bei ihnen ist?«, fragte Ymme aufgebracht.

»Kann schon sein. So wie man den Herrn Ritter kennt, hat er wahrscheinlich versucht, den Dänen zu helfen«, murmelte Hindrik.

»So oder so«, sagte Ymme entschlossen. »Er muss dort sein. Und ich muss hin! Du wirst Ermgard helfen. Sie weiß, was zu tun ist. Taleke verlässt heute das Hospital. Sollte sie …, ich meine, sollte sie …«

»Ganz recht. Wenn sie nicht gehen will, stellen wir sie zum Rübenputzen an. Das macht sie nicht gern. Seid ohne Sorge, Herrin. Mit dem Weib werden wir schon fertig.«

Ymme lächelte ihn dankbar an und holte dann ihren Umhang. Die Sonne war noch kaum über die Kirchturmspitze von Sankt Marien hinausgekommen, als sie ihren Gang zur Burg antrat.

Unterwegs dachte sie darüber nach, wie sie ihr Anliegen vortragen sollte. Vermutlich war der derzeit wichtigste Mann auf der Burg der Graf von Schwerin, über den sie bislang noch kein einziges gutes Wort gehört hatte. Gegen ihn hatte sie sich zu wappnen; aber sie war schließlich schon mit anderen Situationen und Männern fertig geworden. Sie überquerte gerade den menschenleeren Burghof, als sie von hinten angerufen wurde.

»Meisterin Ymme! Wie geht es unserem Hochmeister?«

»Unverändert schlecht«, antwortete Ymme ehrlich und wandte sich dem Valet des Kaisers zu. »Tut mir Leid, es sagen zu müssen: Er ringt mit dem Tod.«

»Und dann seid Ihr hier?« Nicolaus’ Bestürzung war kaum zu übersehen, und er ballte die Fäuste, dass Ymme Angst bekam, er würde auf sie losgehen.

»Was soll ich denn machen!«, rief sie aufgebracht. »Ich hatte meinen Mann Cornelius gebeten, auf der Burg nach einer Spur zu suchen, die mir möglicherweise bei der Behandlung des Hochmeisters helfen kann, und seitdem ist er verschwunden. Das Einzige, was mir einfällt, ist, den Grafen von Schwerin zu fragen …«

Der junge Mann schnitt ihr mit einer Handbewegung das Wort ab. »Wenn’s nur das ist«, sagte er, »dann kommt mit.«

Ymme konnte kaum Schritt halten, als er den Wohnturm umrundete, dicht an der Mauer entlang, so dass man sie von oben nicht sehen konnte, wie sie trotz ihrer Aufregung bemerkte.

»Sie haben ihn von den Dänen getrennt. Die Dänen sitzen in den Verliesen.« Nicolaus blieb vor einer gewöhnlichen Stalltür stehen und schob den Riegel nach oben. »Euer Mann hat mit ihnen verglichen eine Luxuskemenate.«

»Oh«, sagte Ymme und sog naserümpfend die Luft ein, die ihr entgegenschlug. »Hier hat früher die Sau des Hauses genächtigt.«

»Genau«, sagte Nicolaus und lud sie mit einem Grinsen ein, in den halbdunklen Raum zu treten.

Cornelius saß auf einem steinernen Trog und sah Ymme ungläubig entgegen. Dann lagen sie sich in den Armen.

»Nun ist es genug«, murmelte Nicolaus verlegen. »Vielleicht solltet Ihr ein Ende finden, bevor wir alle drei ertappt werden. Ich für meinen Teil würde zum Futterknecht für Jagdleoparden degradiert werden, wenn nicht zu ihrem Futter.«

»Danke, Nicolaus, danke«, sagte Ymme überwältigt.

»Auch die Dankbarkeit verschieben wir besser. Und ich muss bei Euch bleiben, um die Tür zu bewachen …«

»Wie Ihr wollt.« Ymme sah Cornelius forschend an. Er war nicht verletzt, eher schien Ärger an ihm zu nagen. Das konnte warten. »Cornelius, hast du etwas erfahren?«

»Eine Menge. Hermann von Salza hat keine Feinde. Er ist anscheinend bei den meisten Menschen beliebt, was auf Gegenseitigkeit beruht. Aber er liebt auch Tiere: In den letzten drei Tagen sorgte er sich vor allem um sein Pferd, er war stundenlang im Stall, sagte der Stallknecht. Sein Hengst hätte eine Krankheit gehabt, die Hermann von Salza schon im Heiligen Land gesehen hat.«

Ymme hob ruckartig den Kopf und starrte ihn gespannt an.

»Was ist?«, fragte er irritiert.

»Was für eine? Erzähle weiter!«

»Das Blut, das dem Hengst aus den Nüstern und aus dem After lief, sah aus wie flüssiges Pech, und seine Augen waren blutunterlaufen.«

Ymme atmete tief ein. Da war es. Auf eine solche oder ähnliche Erklärung hatte sie gehofft. »Er hat das Blut womöglich angefasst?«

»Er hat den Finger hineingetaucht.«

»Nicht nur das«, sagte Nicolaus von der Tür her und schüttelte sich. »Er hat es zwischen den Handflächen verrieben, daran gerochen und sogar geleckt.«

»Das muss er bei einem Arzt im Orient gelernt haben«, sagte Ymme wider Willen lächelnd. »Nur, dass es ihm in diesem Fall die Krankheit eingetragen hat. Ich kenne sie, glaube ich. In Toledo kam sie mehrmals bei Arbeitern in der Abdeckerei vor. Milzfäulnis hat al-Walid sie genannt …«

»Was Ihr alles wisst«, sagte Nicolaus bewundernd. »Allmählich verstehe ich, dass sie Euch empfahlen. Bruder Leonardo hätte nur einen Aderlass gemacht. Er hat sich mächtig geärgert, dass Hermann von Salza nicht ihm anvertraut wurde.«

Ymme nickte, mit den Gedanken ganz woanders. »Cornelius, ich werde jetzt gleich zum Grafen von Schwerin gehen und ihn zu überzeugen versuchen, dass die Dänen mit der Krankheit des Hochmeisters nichts zu tun haben. Ich hoffe, er lässt dich sofort frei.«

»Der Graf wird Euch nicht vorlassen«, bemerkte Nicolaus bedauernd. »Frauen kann er nicht leiden, und auf ihr Wort gibt er sowieso nichts.«

Ymme hielt erschrocken den Atem an. »Dann muss ich sofort zurück, ich kann den Hochmeister nicht so lange allein lassen. Wie ist es mit Euch? Würde er Euch vorlassen?«

Nicolaus nickte düster. »Liebend gern …«

»Aber?«

»Ich gehe ihm aus dem Weg …«, antwortete Nicolaus zögernd.

»Er stellt Euch also nach. Nein, dann kann ich es von Euch nicht verlangen.« Ymme nahm Cornelius bei beiden Händen. »Ich hoffe, es geschieht dir nichts«, sagte sie weich. »Ich werde den Rat der Stadt alarmieren. Ich wüsste nicht, was ich sonst tun könnte.«

»Hermann von Salza heilen«, sagte Nicolaus hoffnungsvoll. »Er ist der Einzige, dem sich der Graf von Schwerin beugen muss.«

Ymme schüttelte beklommen den Kopf, bis es ihr gelungen war, sich die Kehle freizuräuspern. »Die Arbeiter der Abdeckerei sind ausnahmslos gestorben. Für diese Krankheit gibt es kein Heilmittel.«

Der Valet sank mit verzweifeltem Gesicht auf den schmutzigen Boden des Schweinestalls und begann laut zu beten.

Cornelius sah Ymme mit versteinerter Miene nach, als sie hinaus ins Freie trat.

3.

Das Komplott

Die Gewissheit, dass der Hochmeister sterben würde, erfüllte Ymme mit Entsetzen. Hinzu kam, dass ein Mann wie der Graf von Schwerin wahrscheinlich versuchen würde, ihr die Schuld daran zu geben. Und wenn sie erst einmal Gegenstand einer Untersuchung war, würde auch herauskommen, dass sie exkommuniziert war, ein Geheimnis, das sie bisher vor den Lübeckern hatte verbergen können.

Sie war so in Gedanken, dass sie vor dem Hospital um ein Haar mit einem Mann in brauner Kutte zusammengestoßen wäre, der gerade den Tordurchgang betreten wollte. »Ihr schon wieder!«, sagte sie abweisend. »Ich dachte, Ihr hättet verstanden, dass Ihr hier nicht erwünscht seid.«

Der Franziskaner lächelte. Zwischen den schmalen, grauvioletten Lippen konnte Ymme die schadhaften Zähne mit dem gelben Belag sehen.

»Ihr werdet mich kaum hindern können«, sagte er und hielt mit Ymme Schritt.

»Ich brauche nur meinen Ehemann, den Leiter dieses Hauses zu bitten, die Stadtwache zu holen.« Ymme ließ sich nicht mehr provozieren und handelte stattdessen mit kühler Überlegung. Sie hoffte sehr, dass ihre energische Drohung überzeugend klang.

»Das wäre ein Missgriff, meine Tochter. Der Graf von Schwerin fackelt nicht lange mit Feinden des Kaiserreichs. Ihr solltet es gemerkt haben.«

Ymme blieb abrupt stehen. »Wer seid Ihr eigentlich?«, fragte sie alarmiert.

»Ich bin Frater Leonardo, Medicus des Deutschordensherrn, der ein Freund unseres Kaisers ist, und der gesamten Delegation.«

Ymme starrte ihn mit offenem Mund an. Dieser Stümper wollte ein studierter Arzt sein? Dann kam ihr jäh zu Bewusstsein, was der Valet erzählt und was bis eben für sie keinerlei Bedeutung gehabt hatte. »Ihr seid also Bruder Leonardo«, murmelte sie unbeholfen.

»Richtig. Lasst uns also zu Hermann von Salza gehen und gemeinsam feststellen, wie viel Leben in ihm ist. Ich hoffe, Ihr seid klug genug gewesen, für Priester zu sorgen, die an seinem Bett beten. Immerhin muss man in Betracht ziehen, dass Hermann von Salza jeden Augenblick vor das Angesicht des Herrn gerufen werden könnte.«

Mit diesem widerwärtigen Mann wollte Ymme sich ganz bestimmt nicht austauschen über das, was dem todkranken Mann Not tat. Insbesondere, weil er bereits tot sein konnte. So ganz konnte sie sich des Eindrucks nicht erwehren, dass Bruder Leonardo damit sehr einverstanden gewesen wäre. Sie raffte ihren Mantel zusammen, stieg die Treppenstufen hinauf und wünschte sich weit fort von diesen Männern aus dem Süden, die eine ganze Stadt innerhalb kürzester Zeit in Aufruhr und Schrecken versetzten und sogar vor einem Hospital nicht Halt machten.

Was in seinen Augen weiß hätte sein sollen, schimmerte gleichzeitig blau und dunkelrot. Aber Hermann von Salza sah ihnen entgegen, wenn er auch noch etwas benommen wirkte.

Ymmes Blick wanderte hinüber zu Ermgard, die es fertig brachte, breit zu lächeln, obwohl sie genauso überrascht schien wie Ymme selbst.

»Er ist gerade eben aufgewacht«, sagte Ermgard leise. »Als hätte er gewusst, dass Ihr kommt, Meisterin Ymme.«

»Er kennt meinen Schritt«, behauptete Leonardo und drängte sich vor Ermgard in das Blickfeld des Hochmeisters. »Dem Herrn sei Dank«, fuhr er vernehmlich fort. »Sein weiser Ratschluss ist es, dass Ihr unter uns Menschen weiterhin segensreich wirken sollt, den Heiden ein nie nachlassender Schrecken, ein Brillant des Ruhms in der Krone unseres verehrten Herrn Kaisers, unserem Herrn im Himmel zum täglichen Lob. Willkommen zurück von der Schwelle des Todes, Hermann von Salza.«

Ymme zuckte zusammen, auf solch einen schmeichlerischen Wortschwall war sie nicht vorbereitet.

Der Kranke sagte nichts. Noch war er damit beschäftigt, zu sich zu kommen. Aber er war in der Lage, dem Mönch zuzuhören.

»Gegen meinen ausdrücklichen Willen hat man Euch hierher geschafft, edler Herr, aber da selbst der Graf von Schwerin dafür sprach, stand ich fast allein mit meiner Meinung. Es ist wie ein Wunder, dass Ihr gesundet, obwohl Ihr im Hause einer Ungläubigen liegt.«

Ymme stockte der Atem. Nun war es heraus: Er wusste, dass sie exkommuniziert war. Der Blick des Kranken schweifte für einen winzigen Augenblick zu ihr herüber.

»Auch wenn sie nicht wie eine Ungläubige aussieht, Herr«, fuhr Bruder Leonardo eifrig fort, »ist sie eine. Sie hat es selbst gesagt. Ihr Name ist Umm Iume de Lubicensis. Und wer wüsste besser als Ihr, dass nur Sarazeninnen sich Umm nennen?«

Nein, er ahnte nichts. Ymme atmete auf, zumal sie glaubte, im Gesicht des Ritters einen Schimmer von Interesse erkannt zu haben, soweit man das von einem Menschen sagen konnte, der einige Stunden zuvor noch mit dem Tode gerungen hatte. »Ich wurde in Toledo zur Ärztin ausgebildet, zur Hakima Iume«, sagte sie einfach. »Die Frauen, deren Hebamme ich war, nannten mich Umm.«

Der Hochmeister schloss die Augen.

Frater Leonardo sank auf die Knie und verbarg sein Gesicht in den Händen. »Wir befinden uns im Zeitalter des Antichrist!«, rief er klagend aus. »Wer hätte vor einem Jahrzehnt daran denken mögen, dass die Ungläubigen den kalten Norden erobern, bevor die Heerscharen Christi es tun!«

»Nun haltet aber inne, Bruder Leonardo! In Lübeck gibt es seit einem Jahrhundert keine Heiden mehr, seine Bewohner sind so gläubig wie die von Köln oder Rom!«

Täuschte sie sich, oder ging der Anflug eines Lächelns über das Gesicht des Kranken? Jedenfalls brachte die Erkenntnis, dass sie sich nicht verteidigen musste, Ymmes Gedanken wieder zu ihrer eigentlichen Aufgabe zurück. »Ermgard, wann hast du zuletzt den Verband gewechselt?«, erkundigte sie sich.

»Als die Sonne aus dem Fenster gewandert war. Es wird Zeit, ihn zu erneuern. Ich werde das Mus holen.« Ermgard stand auf. »Kann ich Euch mit Bruder Leonardo wirklich allein lassen?«, fragte sie respektvoll, schon auf der Schwelle.

»Ich denke, Bruder Leonardo wird jetzt gehen wollen. Er hat sich nun davon überzeugt, dass es mit Herrn Hermann von Salza aufwärts geht«, sagte Ymme entschlossen.

»Ja.« Die Zustimmung des Ritters kam krächzend, aber eindeutig.

Frater Leonardo verzog sein Gesicht und warf einen bösen Seitenblick auf Ymme. Aber offenbar fand er keine Ausrede und folgte schließlich Ermgard, die hinter ihm die Tür nachdrücklich schloss.

Ymme setzte sich neben den Kranken und schob ihm ein Trinkröhrchen zwischen die Lippen. Mit wieder geschlossenen Augen sog er bedächtig. Es dauerte lange, bis der Becher mit Kamillentee zur Hälfte geleert war. Aber wer hätte am Vortag daran zu denken gewagt?

Als Ermgard mit dem Mus kam, nahmen sie sich der Hand des Ritters an. Der Karbunkel war aufgegangen. Das Gemisch aus Knoblauch und wässrigem Blut musste abgewaschen werden, bevor Ymme den Wundkrater genau betrachten konnte. Er wirkte unscheinbar, aber trotzdem bestand kein Zweifel, dass der Kranke in dem Augenblick ins Leben zurückgekehrt war, als der Karbunkel aufgegangen war.

»Weißt du was«, sagte Ymme leise, um den Hochmeister nicht aufzuwecken, zu Ermgard, »ich glaube, dass die Krankheit mit dem Karbunkel begonnen hat, der nicht, wie der Valet meinte, eine Verletzung war, wie die Ritter sie im Morgenland gewohnt sind. An diese Art Verletzung gewöhnt man sich nicht, denn im Allgemeinen stirbt man daran. Er hat sie sich durch das Blut seines Pferdes zugezogen.«

»Wie das?«, Hermann von Salza schlug die Augen auf. Trotz der Verfärbung erkannte Ymme, dass er sie neugierig betrachtete. »Durst«, murmelte er.

»Ja, gewiss. Ihr habt viel Blut verloren, Ihr müsst sehr, sehr viel trinken.« Ymme schob ihm das Rohr wieder zwischen die Lippen.

»Ich habe kein Blut verloren«, widersprach er, als der Becher leer war.

»Doch, nach innen«, widersprach Ymme. »Ihr habt es besser überstanden als Euer Hengst. Ich glaube, dass Ihr am Leben geblieben seid, weil Ihr nicht auch noch Husten hattet. Die Arbeiter der Abdeckerei in Toledo hatten meistens Husten, und dann trat der Tod besonders schnell ein. Die Krankheit hieß dort Milzfäulnis … Ich will Euch nicht langweilen«, endete sie rasch, als sie merkte, dass sie schon zu viel gesagt hatte. Am Ende würde er noch merken, dass sie anatomische Studien betrieben hatte.

»Milzfäulnis, also. Ich habe in Jerusalem einmal eine Kuh auf der Straße liegen sehen. Genau wie bei meinem Pferd lief das Blut aus allen Körperöffnungen …«

»Eben«, sagte Ymme eifrig. »Bei Euch ist es glücklicherweise nur in die Augen getreten. Die Krankheit hat Euch wohl in ihrer leichtesten Form erfasst …«

»Dem Herrn sei Dank«, warf Ermgard mechanisch ein, während sie Ymme den Mustopf hinhielt.

»Ja, Ihm auch«, stimmte der Graf zu.

Ymme runzelte die Augenbrauen. Hermann von Salza war ein kluger Mann. Sie nahm sich vor, vorsichtig zu sein.

»Frater Leonardo mag Euch nicht, Hakima Iume. Hat er außer allgemeiner Eifersucht einen speziellen Grund?«

Also nicht nur klug, sondern scharfsinnig, obwohl noch deutlich geschwächt von der Krankheit. Ymme seufzte unhörbar. »Er hat einen Grund. Ich habe ihm eine Schale mit Knoblauchmus über den Kopf gestülpt«, gab sie zu. »Um ihn daran zu hindern, Euch umzubringen.«

Hermann von Salza rümpfte die Nase. »Mit seinem krummen Messerchen etwa? Er schlägt damit zu wie ein Uhu bei Nacht, wenn man ihn nicht aufhält. Das ist mir auch schon aufgefallen.«

Ymme lächelte unwillkürlich. »Ihr zeigt wenig Respekt vor Eurem Arzt.«

»Der Herr bewahre mich vor solchen Ärzten! Er hat sich unserer Delegation angeschlossen, um gefahrlos über die Alpen zu gelangen, wie er sagte …« Hermann von Salza schwieg erschöpft.

»Er hat behauptet, Euer Arzt zu sein«, sagte Ymme betroffen und empfand eine unerklärliche Beunruhigung. »Und er hat sich damit den Zugang zu Euch erzwungen, nachdem wir ihn anfänglich aus dem Hospital geworfen hatten. Er drohte sogar mit dem Grafen von Schwerin …«

»Was hat Euch veranlasst, ihn hinauszuwerfen?«

»Eine Bemerkung, die er machte.«

»Würdet Ihr sie mir mitteilen wollen?«, fragte der Hochmeister höflich.

Nein, das wollte sie nicht. Allerdings schien ihr Patient nicht zu den Menschen zu gehören, die sich von einer Sache abbringen ließen. »Es war die sectio rationis«, gab Ymme zu und fühlte, wie ihr das Blut zu Kopfe stieg. Es war ein besonders heikles Thema. »Wenn Bruder Leonardo sich damit brüstet, nur über Anatomie gelesen zu haben, statt sie an Tieren zu studieren, weiß ich, dass er zu den Männern gehört, über die man in Toledo die Nase rümpfte. Als abendländische Stümper haben sie die Mönche bezeichnet, die fast ohne Kenntnisse Krankheiten mit pulverisierten Schlangen, Mäusekot und allerlei Dreck behandeln …«

»Ihr seid sehr offen«, bemerkte Hermann von Salza nachdenklich.

»Ihr habt es herausgefordert.«

Der Deutschordensritter lächelte plötzlich. »Ich weiß gerne, mit wem ich es zu tun habe. Und vergesst nicht, ich bin des Öfteren im Heiligen Land gewesen. Außerdem stehe ich im Dienst des Kaisers. Er schätzt das Gute aus beiden Welten.«

Aha, dachte Ymme verblüfft. Offenbar hatte der Kaiser auch gute Seiten. Sie erhob sich, stellte fest, dass der Krug mit Tee beinahe geleert war und nahm ihn an sich. »Ihr müsst jetzt ruhen, Herr, Ihr habt viel aufzuholen.« Unvermittelt setzte sie hinzu: »Wundert Euch nicht über Geräusche vor der Tür. Ich werde Hindrik Wache halten lassen.«

»Wolltet Ihr damit sagen, dass er schnarchen wird?«

Ymme warf ihm über die Schulter ein Lächeln zu. Anscheinend waren alle Männer, die im Morgenland gekämpft hatten, unverwüstlich.

Ymme wusste auch nicht genau, warum ihr der Einfall mit der Wache gerade jetzt gekommen war. Vielleicht war es das Gefühl, dass es Männer gab, die mit dem Tod Hermanns von Salza sehr einverstanden gewesen wären. Allerdings nicht auf dänischer Seite.

Kaum saß Hindrik mit grimmiger Miene und bewaffnet mit einem Knüppel vor der Tür des Hochmeisters, suchte Ymme nach einem der anderen Knechte, um ihn mit der frohen Botschaft zur Burg zu schicken. »Aber du sagst es nur dem jungen Edelknappen, dem Nicolaus von Hohenburg«, schärfte sie ihm ein. »Und er möchte bitte sofort ins Hospital kommen.«

Der Knecht kam sehr bald in Begleitung des Valets zurück, und Ymme fiel ein Stein vom Herzen. Sie winkte ihm, ihr zu folgen, und brachte ihn wortlos in den kleinen Innenhof des Hospitals, in dem es jetzt am Abend spürbar kühl war, weil die Sonne ihn nicht mehr erreichte.

Ymme setzte sich auf eine steinerne Bank. »Hermann von Salza ist auf dem Wege der Besserung«, verkündete sie mit gedämpfter Stimme. »Ich bin in Sorge, dass seine Genesung auf deutscher Seite nicht überall Jubel hervorruft.«

Nicolaus sah sie überrascht an. Dann setzte er sich neben sie. »Ihr habt Recht«, sagte er leise. »Aber wie kommt Ihr darauf?«

»Seit meinem Gespräch mit dem Hochmeister weiß ich, dass Bruder Leonardo nicht im geringsten berechtigt war, ihn zu behandeln. Ich kann es nicht beweisen, aber wäre es nicht denkbar, dass der Mönch den Aderlass, mit dem er gerade beginnen wollte, als wir ihn erwischten, zu weit getrieben hätte? Es war eine ideale Situation für jemanden, der den Hochmeister tot sehen wollte. Sein Tod hätte leicht als Grund für den endgültigen Bruch zwischen dem Kaiser und König Waldemar herhalten können. Nebenbei gesagt: Mir hätte man die Schuld aufgehalst.«

»Bruder Leonardo wird des Öfteren zum Grafen von Schwerin gerufen. Es heißt, sie beten zusammen.«

Ymme zuckte die Schultern. »Das wisst Ihr besser als ich. Ich habe mich jedenfalls entschlossen, Hindrik vor der Tür des Hochmeisters wachen zu lassen. Er hat den Befehl, außer den Leuten des Hospitals niemanden hineinzulassen. Aber ich wollte Euch bitten, ihn abzulösen. Hindrik muss auch mal schlafen.«

»Das geht in Ordnung. Ich übernehme am besten die Nächte und Euer Hindrik die Tage.« Nicolaus sah Ymme so begeistert an, dass sie lächeln musste. »Man wird mich nicht vermissen, und der Graf von Schwerin hat mir nichts zu befehlen.«

Sie verstand. Es war leichter, als Ymme gedacht hatte. »Noch eines«, sagte sie wieder ernst. »Die Dänen und mein Ehemann Cornelius. Darüber konnte ich mit dem Hochmeister nicht auch noch sprechen, es war ohnehin fast zu viel für ihn. Wir gerieten nämlich in eine Diskussion über Milzfäulnis. Er war sehr interessiert. Die Dänen und Cornelius müssen jetzt freigelassen werden! Könnt Ihr Euch darum kümmern?«

»Ja, natürlich«, versprach Nicolaus beruhigend. »Ich spreche morgen mit Hermann von Salza, sobald er aufwacht, und nehme dann seinen schriftlichen Befehl mit auf die Burg. Ihr müsst mir nur mit Schreibmaterial aushelfen. Ich habe lediglich meinen ›Herzspalter‹ dabei.« Er klopfte auf das Schwert im Gehänge.

Ymmes Blick blieb für einen Augenblick daran hängen. Ein schauriger Name, passend für einen feurigen jungen Mann im kaiserlichen Dienst. Aber sie war ihm unendlich dankbar. Er löste ihre Schwierigkeiten auf wunderbare Weise. Sie sprang auf.

Nicolaus ergriff Ymme am Handgelenk und sah ihr eindringlich ins Gesicht. »Meisterin Hakima, sprecht mit niemandem darüber, dass Ihr einen Mordanschlag auf Hermann von Salza vermutet. Er ist für den Kaiser der wichtigste Berater, ein großer Diplomat und unentbehrlich. Natürlich hat er Neider. Und ein Außenstehender, der zwischen die Mühlsteine gerät, wird ganz leicht zerrieben.«

»Das hört sich ja an, als ob Ihr eher an ein Komplott denkt, als an einzelne Neider«, sagte Ymme hellhörig. »Wusstet Ihr vor der Erkrankung des Hochmeisters schon davon?«