Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Emons Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2014

Rechtsanwalt Florian Lobowski steht vor der Herausforderung seines Lebens: Er soll seinen Freund Klaus Schmelzer verteidigen, dem zur Last gelegt wird, seinen Schwiegervater getötet und den Säuen zum Fraß vorgeworfen zu haben. Doch was geschah wirklich in der Nacht, als der alteingesessene Landwirt starb? Wie konnte es geschehen, dass ein ehrbarer Bürger zum kaltblütigen Mörder wurde? Nach und nach erfährt Lobowski die ganze Wahrheit - und muss erkennen, dass eine Sau nicht zwingend in einem Stall leben muss.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 353

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Sammlungen

Ähnliche

Rudi Jagusch, Jahrgang 1967, studierte Verwaltungswirtschaft in Köln. 2006 erschien sein erster Krimi, weitere folgten im Jahreszyklus. Inzwischen ist er aus dem Literaturbetrieb nicht mehr wegzudenken. Heute lebt und arbeitet er als freier Schriftsteller mit seiner Familie im Vorgebirge am Rande der Eifel.

Mehr über den Autor erfahren Sie unter: www.krimistory.de.

Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.

Dieser Roman wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Kossack GbR.

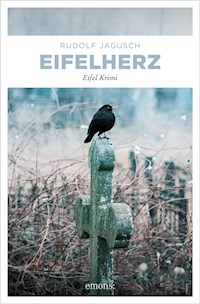

© 2014 Emons Verlag GmbH Alle Rechte vorbehalten Umschlagmotiv: photocase.com/LP12inch Umschlaggestaltung: Tobias Doetsch Gestaltung Innenteil: César Satz & Grafik GmbH, Köln Lektorat: Marit Obsen eBook-Erstellung: CPI books GmbH, LeckISBN 978-3-86358-600-3 Originalausgabe

Unser Newsletter informiert Sie regelmäßig über Neues von emons: Kostenlos bestellen unter www.emons-verlag.de

Do hann ich ömm wäschjangs jett onge die Wess geknommelt.

Eifeler Sprichwort

Frei übersetzt: »Da habe ich ihn aber ganz schön verarscht.«

1

Wie sollte er nur sein Plädoyer aufbauen?

Hoffnungslos.

Es war ein kaltblütiger Mord gewesen, daran gab es wenig zu relativieren.

Florian Lobowski zeigte dem Polizisten hinter dem Tresen den Personalausweis. Mit der anderen Hand umklammerte er seine Aktentasche. Trotz der angenehmen Kühle in dem Raum spürte er, wie Hitze in ihm aufstieg.

Der Polizist warf nur einen flüchtigen Blick auf das Dokument. »Stecken Sie ihn wieder ein. Wir kennen uns ja.«

Lobowski nickte. Das Gesicht kam ihm bekannt vor, doch er erinnerte sich nicht an den Namen des Mannes.

Der Polizist nahm den Hörer vom Telefon. »Schneider hier. Der Anwalt ist da.« Er legte auf und füllte weiter das Besucherformular aus.

Ungeduldig sah Lobowski zu. Am liebsten wäre er sofort losgestürmt, um seinen Klienten zu treffen.

Der Beamte drehte das Formular und hielt ihm den Kugelschreiber hin.

Hastig unterschrieb Lobowski.

»Ist Ihnen nicht gut?«, fragte Schneider. »Sie sehen … erhitzt aus.«

Lobowski lockerte den Knoten seiner Krawatte. »Nein, nein«, versicherte er, »der Stress, Sie verstehen?«

Nach dem gestrigen Anruf seines ehemaligen Schulkameraden Klaus Schmelzer hatte er alle Termine auf unbestimmte Zeit verschoben. Und die, die er nicht verschieben konnte, hatte ein Kollege für ihn übernommen. Doch damit wollte er den Polizisten nicht belasten.

Schneider zuckte mit den Schultern, heftete das Formular in einen Ordner und kam um den Tresen herum. »Ihr Klient wartet bereits«, erklärte er und schloss die Tür zum Besuchertrakt auf.

Lobowski folgte ihm durch einen weiß verputzten Gang mit hoher Decke. Die Schritte hallten von den Wänden wider. Links erlaubten Fenster einen Blick in den Innenhof des Gefängnisses. Einige Häftlinge vertrieben sich dort die Zeit, spielten Fußball, saßen in Gruppen zusammen und rauchten oder spazierten im Kreis an den Mauern vorbei. Sie schienen ihre Pause zu genießen.

Früher waren er und Klaus Schmelzer zusammen durch dick und dünn gegangen. Erst als sein Freund nach Ludwigshafen gezogen war, um dort seine Ausbildung zum Elektroniker anzutreten, hatten sich ihre Wege getrennt. Nachdem Schmelzer vor knapp zweieinhalb Jahren in die Heimat zurückgekehrt und zu seinen Eltern gezogen war, um hier in der Eifel ein Elektroinstallationsunternehmen zu gründen, hatten sie sich hin und wieder auf einen Kaffee getroffen. Aber das letzte Treffen lag bereits über ein Jahr zurück. Lobowski hatte einfach viel zu viel um die Ohren. Darunter litten seine privaten Kontakte.

»Da haben Sie aber einen Fall übernommen«, sagte Schneider, während er eine weitere Tür aufschloss. »Mit dem werden Sie keinen Blumentopf gewinnen.«

»Wir werden sehen«, erwiderte Lobowski unbestimmt.

Sie betraten einen fensterlosen Gang.

Schneider schloss hinter ihnen ab. »Glasklar, Sie verteidigen einen Mörder«, sagte er.

»Nun«, brummte Lobowski, »jeder hat ein Recht auf Verteidigung, oder nicht?«

»Ist wohl so. Sie werden schon wissen, was Sie tun. Das Leben ist halt kein Zuckerschlecken. Manchmal muss man in den sauren Apfel beißen, nicht wahr?«

Was für ein Dummschwätzer, dachte Lobowski. Er zog es vor zu schweigen, um Schneider keinen Anlass zu weiteren »Weisheiten« zu bieten.

Sie bogen links ab. Vor einer massiven Holztür am Ende des Ganges hockte ein Vollzugsbeamter auf einem Stuhl. Er biss in ein Butterbrot und schien sich für seine Umwelt nicht besonders zu interessieren. Zur Begrüßung hob er stumm die Hand.

»Doppelschicht«, erklärte Schneider. »Das nimmt jeden mit.«

Lobowski wechselte den Koffer in die linke Hand. Als Rund-um-die-Uhr-Selbstständiger konnte er nur müde lächeln.

Der Schlüsselbund klimperte; Schneider schloss die Tür auf. »Sie kennen das ja«, sagte er und trat zur Seite. »Sobald Sie fertig sind, einfach klopfen. Der Kollege wird Sie dann hinausbegleiten.«

Lobowski straffte sich und trat ein. Hinter ihm krachte die Tür ins Schloss, der Schlüssel drehte sich.

Der Mann am Tisch sprang von seinem Stuhl hoch. »Flo! Endlich!«

Lobowski erschrak. Er hatte Klaus Schmelzer als dynamischen Handwerker in Erinnerung, der mit einem muskulösen Körper ausgestattet war. Davon war nichts übrig geblieben. Sein Jugendfreund hatte sich halbiert. Er sah aus wie Anfang sechzig, nicht wie ein Mann im besten Alter von dreißig Jahren. Die Jeans schlackerte um seine Beine, das Hemd war mindestens zwei Nummern zu groß. Die Haare klebten ungepflegt am Kopf, die Augen lagen tief in den Höhlen, von dunklen Rändern umgeben. Er sah erschöpft aus.

»Klaus«, sagte Lobowski und nickte zur Begrüßung. Er legte seine Aktentasche auf dem Tisch ab. »Lange nicht gesehen. Ein anderer Ort für unser Wiedersehen wäre mir allerdings lieber gewesen.« Er ließ den Blick durch das nur mit einem Tisch und zwei Stühlen möblierte Besucherzimmer schweifen. Das vergitterte Fenster gewährte Sicht auf einen der Innenhöfe, doch eine Mauer begrenzte die Aussicht darüber hinaus.

Kraftlos ließ sich Schmelzer wieder auf seinen Stuhl fallen. »Scheiße.«

»Du sagst es. Wieso rufst du mich erst jetzt?«, wollte Lobowski wissen. »Du sitzt seit über einer Woche in Untersuchungshaft.«

»Ich hatte gedacht, ich würde keinen Anwalt brauchen. Es ist doch alles klar.«

»Und jetzt denkst du anders darüber?«

Schmelzer zuckte mit den Schultern. »Vielleicht, ja … ach, was weiß ich. Schaden kann es nicht, und es tröstet mich ein bisschen, einen Freund an meiner Seite zu wissen.«

Durch den Innenhof hallte das Klappern von Geschirr zu ihnen herauf. Lobowski sah auf die Uhr. Kurz vor halb zehn, in der Kantine wurde das Mittagessen zubereitet.

»Was ist passiert, Klaus?«

»Tja.« Schmelzer schnalzte mit der Zunge und blickte zum Fenster hinaus. »Weißt du noch, wie du damals im Forellenteich fast abgesoffen bist?«

Lobowski musterte ihn verständnislos. Was sollte das denn jetzt? »Selbstverständlich.«

Schmelzer lächelte. »Okay, okay, blöde Frage. Ist ja dein zweiter Geburtstag. Sozusagen.«

»Ohne Übertreibung kann man es so bezeichnen.«

Übergangslos verfinsterte sich Schmelzers Miene. Er wandte sich Lobowski zu, in seinen Augen loderte Hass. »Wir waren damals nicht allein.«

Lobowski seufzte. »Was spielt das für eine Rolle?« Er zog den anderen Stuhl unter dem Tisch hervor und setzte sich. Die Aktentasche schob er ein Stück zur Seite, beugte sich über den Tisch und legte die Hände aneinander. »Klaus, bitte, ich würde gern mit dir über damals plaudern. Doch im Moment ist das zweitrangig. Wir müssen eine Verteidigungsstrategie ausarbeiten. Die zur Tat führenden Elemente müssen im Prozess genau beleuchtet werden. Vielleicht ergeben sich mildernde Umstände, die im Moment noch nicht ersichtlich sind. Du musst mir alles erzählen, wirklich alles, verstehst du?«

Schmelzer blickte Lobowski verwirrt an. »Genau das habe ich vor.«

»Hör auf, Klaus. Du erzählst mir alte Kamellen, mehr nicht.«

»Das muss ich, damit du verstehst.«

»Wie soll das etwas miteinander zu tun haben?«

»Du wirst schon sehen.«

Lobowski gab sich geschlagen. Im Moment schien es für seinen Schulkameraden wichtig zu sein, sich gewisse Dinge von der Seele zu reden. Obendrein war er ein wenig neugierig, wohin das führen würde. Er machte eine auffordernde Geste. »Dann leg los.«

Schmelzer entspannte sich. Es schien ihm tatsächlich wichtig zu sein. »Danke.«

Lobowski winkte ab. »Dafür nicht.«

»Du warst neun damals. Richtig? Drei Tage vor deinem zehnten Geburtstag, ein heißer Junitag. Erinnerst du dich daran?«

»Wie du eben schon ganz richtig bemerkt hast: Den Tag werde ich wohl niemals vergessen.«

»Wollte nur sichergehen. Wir sind durch das Loch im Zaun an die Fischteiche ran, um dem alten Güssler die Forellen aus dem Teich zu stibitzen. Zu blöd, dass du nicht schwimmen konntest.«

Eine Gänsehaut jagte über Lobowskis Haut. Für einen kurzen Augenblick spürte er wieder die Todesangst, die er damals empfunden hatte.

Schmelzer lehnte sich vor. »Es war echt knapp.«

»Ja.« Fast meinte Lobowski, erneut das vom Entenkot brackige Wasser zu schmecken, das unaufhaltsam seinen Mund und seine Lungen füllte.

»Mensch, du hast um dich geschlagen wie ein Berserker. Ich hätte dich fast nicht ans Ufer bekommen.«

»Tut mir leid.«

»Wir müssen ein Bild für die Götter abgegeben haben. Im negativen Sinn.«

Lobowski zuckte mit den Schultern. »Das Ergebnis zählt.«

»Trotzdem. Betrachte es mal für einen Moment durch die Augen eines Außenstehenden.« Schmelzers Augen formten sich zu Schlitzen. »Hältst du es für vorstellbar, dass jemand unsere Notlage nicht erkannt hat?«

»Unmöglich«, wehrte Lobowski entschieden ab.

»Die Situation war eindeutig?«

»Ja.«

»Jeder wäre uns zur Hilfe geeilt, oder nicht?«

»Sicher. Aber mal ehrlich, Klaus, was willst du …«

»Er war auch dort, er hat uns zugeschaut. Ist das zu glauben? Seelenruhig hat er deinen Todeskampf verfolgt. Er stand zwischen den Bäumen im Schatten einer großen Buche.«

»Wer? Von wem sprichst du?«

»Na, von Hubert, was denkst du denn?«

Erstaunt sah Lobowski ihn an. »Sprechen wir von Hubert Rechkemmer, deinem Schwiegervater? Vom Mordopfer?«

»Ja sicher.«

»Du musst dich irren. Hubert war in der freiwilligen Feuerwehr. Der hätte nicht einfach zugesehen, wie ich ersaufe.«

»Er war es. Und er hat nichts unternommen.«

»Du sagtest, der Mann stand im Schatten.«

Schmelzer tippte mit dem Zeigefinger auf die Tischoberfläche. »Ich hab ihn eindeutig erkannt. Als du japsend am Ufer lagst, hat er sich umgedreht und ist davongelaufen.«

Nachdenklich rieb sich Lobowski das Kinn. »Sicher wollte er Hilfe holen.«

»Was redest du für einen Quatsch?«, fuhr Schmelzer auf. »Ist irgendjemand aufgetaucht, ein Krankenwagen, die Feuerwehr oder die Polizei?« Er wischte heftig mit der Hand durch die Luft. »Niemand ist gekommen, niemand hat je etwas davon erfahren. Hubert ist einfach abgehauen.«

»Na gut, und wenn schon. Du hattest mich aus dem Wasser gezogen, die Gefahr war damit gebannt. Für Hubert gab es keinen Grund mehr, die Leute verrückt zu machen.« Lobowski sah Schmelzer prüfend an. »Warum hast du mir eigentlich nie davon erzählt?«

»Weil ich es nicht glauben wollte. Ich fürchtete, meine Sinne hätten mir einen Streich gespielt. Ich mochte mir einfach nicht vorstellen, dass irgendjemand tatenlos zuschaut, wie ein Kind ersäuft.«

»Und warum denkst du jetzt anders darüber?«

»Weil ich jetzt schlauer bin.«

Lobowski hob ratlos die Arme und ließ sie wieder fallen. »Wie auch immer: Selbst wenn Hubert damals falsch gehandelt hat, hilft uns das nicht weiter.«

Schmelzer nickte. »Stimmt. Aber es zeigt, was Hubert für ein Mensch war. Er hat sich daran ergötzt, dich absaufen zu sehen. Es wird ihn maßlos geärgert haben, dass ich dich retten konnte.«

»Du übertreibst.«

»Keine Sekunde.«

»Es hilft uns vor Gericht wenig, Hubert in ein schlechtes Licht zu rücken, damit du dadurch besser dastehst. Es könnte sogar die gegenteilige Wirkung erzielen. Besser wäre es …«

Schmelzer hieb mit der Faust auf den Tisch. »Das interessiert mich nicht. Ich will, dass die Wahrheit über ihn ans Licht kommt«, brüllte er. Eine Zornesader schimmerte violett unter der Haut seiner Schläfe.

Überrascht über den Ausbruch zuckte Lobowski zusammen.

Die Tür flog auf, und der wachhabende Beamte stürzte herein. »Probleme?«

Argwöhnisch musterte er Schmelzer.

»Nein, nein.« Lobowski hob beschwichtigend die Hände. »Nichts, was ich nicht im Griff habe.«

Der Beamte zögerte kurz, dann verließ er den Raum wieder.

»Reiß dich zusammen«, sagte Lobowski. »Sonst ist unsere Zweisamkeit schneller beendet, als dir lieb ist.«

Schmelzer war aufgestanden und ging im Raum auf und ab, die Ellbogen angewinkelt und die Fäuste vorgestreckt. Er wirkte wie ein wütender Stier. »Es tut mir leid. Wenn ich an Hubert denke, dann …« Er brach ab und warf seinen Stuhl um. Polternd krachte er zu Boden.

Lobowski fürchtete, der Beamte würde gleich wieder in der Tür stehen. Doch diesmal passierte nichts.

Der Ausbruch schien Schmelzer etwas beruhigt zu haben. Er öffnete die Fäuste, strich sich durch die Haare und lachte verlegen. »Schon verrückt.« Er stellte den Stuhl wieder auf und ließ sich darauf fallen. Erschöpft ließ er den Kopf hängen. »Was für eine Scheiße.«

»Das hatten wir schon.«

Eine Weile schwiegen sie. Vereinzelt hörte Lobowski Stimmen, Türen schlugen zu, Schritte quietschten über Linoleum.

»Kannst du dir vorstellen, jemanden umzubringen?«, fragte Schmelzer leise.

»Aus Notwehr sicherlich.«

»Und Hass? Wäre das ebenfalls ein Grund?«

»Klaus, was soll das? Meine Ansichten stehen hier kaum zur Disposition. Lass uns endlich zur Sache kommen.«

»Jetzt sag schon.«

»Nun, überbordende Gefühle rechtfertigen meines Erachtens nicht, jemandem ein Bolzenschussgerät auf die Stirn zu setzen und abzudrücken.«

Schmelzer lächelte spöttisch. Es verlieh ihm etwas Diabolisches. »Nicht? Sicher?«

Lobowski seufzte. »Mensch, Klaus, jetzt leg halt los mit deiner Geschichte. Die ganzen Andeutungen bringen uns kein Stück weiter.«

»Ich fange aber ganz vorne an. Du sollst alles wissen, wirklich alles.«

»Wenn das dein Wunsch ist, meinetwegen. Es wird mir sicher viele Fragen ersparen.«

»Wenn du dich da mal nicht irrst.«

2

Wenn einem ein warmer Windhauch über die Wange streift, rechnet man mit wunderschönen Sommertagen, nicht mit einem heraufziehenden Unwetter. Und steht man in verzücktem Unglauben der Frau seiner Träume gegenüber, erwartet man nicht, Monate später zum Mörder zu werden. Mit Liebe fing bei mir alles an, mit unbändigem Hass hörte es auf. In der Zeit dazwischen wurde ich ein anderer Mensch.

Helene begegnete ich letztes Jahr Ende August auf dem Sommerfest in Giesdorf. Im Dorf herrschte Ausnahmezustand, das Festzelt barst fast aus den Nähten.

Normalerweise hätte ich mich von Anfang an mitten ins Getümmel gestürzt. Doch in dem Sommer wusste ich vor lauter Arbeit nicht, wo mir der Kopf stand. Ich hatte mich ja gerade erst selbstständig gemacht und konnte es mir nicht erlauben, Aufträge auszuschlagen. Als Neuling im Geschäft zählt eine gute Mundpropaganda mehr als jede Werbemaßnahme. Stell deine Kunden zufrieden, und sie werden darüber reden.

So kam ich erst hinzu, als es bereits dunkel wurde. Begleitet von bierseligen Chorgesängen der Feiernden dröhnte zünftige Musik aus dem Zelt.

Im Schatten einer großen Eiche in der Nähe des Eingangs blieb ich stehen. Ich zögerte, das Zelt zu betreten, und wunderte mich über mich selbst. Im vergangenen Jahr war ich derjenige gewesen, der die Stimmung angeheizt hatte. Nach meiner Rückkehr in die Eifel hatte ich es richtig krachen lassen. Fußballverein, Stammtisch, Schützenfest und Maibaum setzen, ich ließ nichts aus. Es war wie ein Trieb gewesen, alles nachzuholen, was ich während meiner Ausbildung zum Gesellen bis hin zum Meister in Ludwigshafen vermisst hatte.

Diesmal aber war es anders.

Alles in mir sträubte sich gegen das Betreten des Zeltes. Eigentlich wollte ich nur noch ins Bett. Eine bleierne Müdigkeit überfiel mich. Von den Beinen aufwärts flutete sie meinen Körper und erreichte schließlich mein Gehirn. Ich stemmte mich dagegen, versuchte, die Schwäche zurückzutreiben. Doch ich war machtlos. Mein Sichtfeld wurde enger. Etwas drückte schwer auf meine Brust, und ich japste nach Luft. Angelehnt an den Stamm der Eiche sank ich zu Boden. Zum ersten Mal im Leben wurde ich ohnmächtig.

Als ich wieder zu mir kam und meine Augen öffnete, sah ich in Helenes Gesicht. Einem Engel gleich schimmerten ihre blonden Haare seidig im hellen Vollmondlicht.

Sie kniete neben mir und knöpfte den obersten Knopf meines Hemdes auf.

Hastig versuchte ich aufzustehen. Die Situation war mir peinlich. »Geht schon wieder«, nuschelte ich.

Sanft drückte sie mir ihre Hand auf die Brust. »Nichts da, immer mit der Ruhe.«

Kurz zögerte ich, dann gab ich den Widerstand auf und lehnte mich zurück an den Stamm. Es gab Schlimmeres, als von einer so bezaubernden Frau versorgt zu werden.

Sie legte ihre Hand auf meine Stirn, prüfte meinen Puls und setzte sich dann neben mich ins Gras.

»Sieht so aus, als ob du am Leben bleibst.«

»Ah … äh … ja, schön«, stammelte ich. Meine Zunge schien immer noch bewusstlos zu sein. Aus den Augenwinkeln heraus musterte ich sie. Ein wenig erinnerte sie mich an Marilyn Monroe mit ihrer leicht geschwungenen Nase, den fülligen Lippen, ausgeprägten Wangenknochen und dem Muttermal auf der linken Wange. Mein Blick sank tiefer. Volle, runde Brüste zeichneten sich unter ihrem T-Shirt ab.

Sie kicherte. »Gefällt dir, was du siehst?«

Verlegen schluckte ich. Ich war anscheinend nicht so diskret gewesen, wie ich gehofft hatte. »Entschuldige … Ich wollte nicht …«

»Soll ich doch lieber den Sanitätern Bescheid geben? Du bekommst ja keinen Satz gerade heraus.« Besorgt legte sie eine Hand auf meinen Oberarm und sah mich prüfend an.

Von dort, wo sie mich berührte, schien ein Stromstoß durch meinen Körper zu jagen. Stumm schüttelte ich den Kopf. Ich wollte nicht schon wieder stammeln. Ich fühlte mich, als würde ich schweben, und konnte den Blick nicht von ihr losreißen.

»Wirklich nicht?«

Wieder schüttelte ich den Kopf.

Sie schmunzelte. »Dein Sprachzentrum scheint demnach vollends kollabiert zu sein.«

Jetzt nickte ich heftig.

Sie lachte und nahm ihre Hand von meinem Oberarm. Selten zuvor war ich so enttäuscht gewesen wie in diesem Moment.

»Du wirst deine Sprache wiederfinden, da bin ich sicher«, versicherte sie mir und stand auf.

Panik erfasste mich. Der Gedanke, sie könnte mich hier einfach sitzen lassen, trieb mir den Schweiß auf die Stirn. »Wir kennen uns«, rief ich aus.

»Ja, klar.«

»Wir sind zusammen zur Schule gegangen.«

Sie verzog das Gesicht. »Allerdings. ›Brett mit Erbsen‹ habt ihr mich genannt. Leider kann ich mich noch zu gut daran erinnern.«

Mir schoss die Röte ins Gesicht. Ja, richtig, damit hatten wir sie während des letzten Schuljahres aufgezogen. Helenes körperliche Entwicklung hatte deutlich später eingesetzt als die der anderen Mädchen. Und wir pubertierenden Halbwüchsigen hatten nichts Besseres zu tun gehabt, als sie tagtäglich mit dieser Unzulänglichkeit zu konfrontieren.

»Ist nicht mehr zutreffend, ganz und gar nicht«, beteuerte ich. »Kann ich dir absolut versichern.« Ich spreizte die Finger zum Schwur und lachte unsicher. Ich wollte noch etwas ergänzen, mich erklären, entschuldigen, doch mir fehlten die Worte.

»Ist schon okay. Ich hätte es nicht ansprechen sollen, ist ja schon ewig her.« Es sollte vermutlich abgeklärt klingen. Aber ihre zittrige Stimme verriet ihre Verbitterung.

Ich nahm meinen ganzen Mut zusammen und legte meine Hand auf ihren Unterarm. »Es tut mir leid. Wirklich.«

Ich spürte ihre Gänsehaut.

Lag es an meiner Berührung oder an der auffrischenden Brise, die die Blätter über uns zum Rascheln brachte? Oder widerte ich sie womöglich an? Schauderte sie deshalb? Sekundenlang fürchtete ich, sie würde aufspringen und davonlaufen.

Stattdessen nahm sie meine Hand und drückte sie fest. »Danke«, hauchte sie. »Das ist … nett von dir.«

Für mich klang es wie eine Absolution. Erleichtert atmete ich durch.

Einer meiner Kumpels torkelte aus dem Zelt, ging wankend einige Schritte nach rechts und fiel ins hohe Gras, wo er sich auf den Rücken drehte und reglos liegen blieb. Im nächsten Moment schnarchte er dröhnend. Über uns flatterte ein Vogel davon.

Helene strich sich eine Haarsträhne hinter das Ohr und lachte. »Eine Lärmschutzwand wäre jetzt nicht schlecht.«

Ich blickte zu meinem Kumpel. Dessen feister Bauch hob und senkte sich im Takt des Schnarchens. »Bei den Schallwellen schlägt bestimmt jeder Seismograf im Radius von fünfhundert Kilometern aus. Würde mich nicht wundern, wenn der Trierische Volksfreund morgen ein Erdbeben meldet.«

»Ja, genau.« Sie lachte. »Und irgendein Schlaumeier gibt mal wieder die alte Theorie vom drohenden Vulkanausbruch in der Eifel zum Besten.« Sie stand auf und zupfte ihr Shirt zurecht. »Ich werde jetzt gehen.«

Mit einem mulmigen Gefühl schob ich mich hastig am Baumstamm hoch. »Äh, warte mal«, bremste ich sie. Ich wollte sie nicht gehen lassen, sondern in den Arm nehmen, sie streicheln, an ihren Ohrläppchen knabbern, sie küssen, mit ihr tanzen und lachen. Den Abend und den Rest meines Lebens mit ihr verbringen. »Darf ich dich auf ein Bier einladen? So als Dankeschön, du verstehst schon.«

»Ist nicht nötig, wirklich nicht.« Sie wandte sich ab.

»Aber du kannst doch jetzt nicht einfach so gehen.« Ich spürte, wie ich wieder rot wurde. Was für ein bescheuerter Spruch.

»Warum nicht?«

Gute Frage. Leider fiel mir auf die Schnelle keine passende Antwort ein. Aber ich musste etwas sagen, sonst würde Helene verschwinden. Und das war das Letzte, was ich wollte. »So eine Frau wie du, von der habe ich immer geträumt.«

Oh Gott!

Hatte ich das tatsächlich gesagt? Waren bei mir jetzt alle Sicherungen durchgebrannt?

Helene sah mich aus traurigen Augen an. »Ich muss wirklich los. Du bist ein lieber Kerl, aber es geht nicht.«

Verzweifelt startete ich einen letzten Versuch. »Ich möchte dich wiedersehen. Gehen wir essen, was hältst du davon? Gib mir eine Chance.«

Sie schüttelte den Kopf.

»Du bist bereits vergeben, stimmt’s?«

»Nein … es ist … es hätte keinen Sinn«, stotterte sie, drehte sich um und eilte über die Wiese davon. Bald schon hatte die Dunkelheit sie verschluckt.

Frustriert trat ich den Heimweg an.

Ich hatte die Sache vermasselt.

Die ganze Nacht ging mir Helene nicht aus dem Kopf. Ich warf mich im Bett von links nach rechts, ohne auch nur eine Minute Schlaf zu finden. Immer wieder hing ich der Frage nach, warum sie der Ansicht war, dass eine Verabredung mit mir keinen Sinn hätte. Sie kannte mich doch kaum. Und dass sie in mir immer noch den Teenager von damals sah, konnte ich mir einfach nicht vorstellen.

Warum also gab sie mir keine Chance? Stimmte schlicht die Chemie nicht?

Als es dämmerte, stand ich auf und schlich ins Bad. Prüfend blickte ich in den Spiegel. Alles saß dort, wo es hingehörte, Nase, Mund, Augen und Kinn, insgesamt nicht unbedingt George Clooney, aber trotzdem ganz nett anzuschauen.

Ärgerlich klatschte ich mir Rasierschaum auf die Wangen. Helene war ungerecht. Sie hätte mir eine Chance geben müssen.

Oder war sie etwa …

Der Rasierer fiel mir aus der Hand und polterte in die Keramik.

… lesbisch?

Mein Herz raste. Das wäre der schlimmste Fall, da wäre alle Hoffnung verloren.

Ich setzte mich auf den Rand der Toilette.

Das war der Grund für den Korb gewesen.

»Ach, das ist doch absoluter Blödsinn«, schalt ich mich selbst. Bloß weil Helene mir eine Abfuhr erteilt hatte, musste sie ja nicht gleich lesbisch sein. Vielleicht war sie bloß schüchtern. Oder …

Oder sie stand einfach nicht auf mich.

Entschlossen erhob ich mich, griff meinen Rasierer und zog ihn über die Bartstoppeln. Ich musste mehr über Helene erfahren. Einfach ins Blaue hinein Vermutungen anzustellen, brachte überhaupt nichts, abgesehen von weiteren schlaflosen Nächten.

Ich rasierte mich zu Ende und klatschte mir Aftershave auf die Wangen. Das Brennen des Alkohols auf der Haut schärfte meine Sinne. Von einer Sekunde auf die andere fühlte ich mich hellwach. Pfeifend verließ ich das Bad und machte mich auf den Weg ins Dorf, um frische Brötchen zu besorgen.

* * *

»Schmeckt’s?«, fragte mein Vater, der neben mir am Küchentisch saß. Skeptisch musterte er mich.

»Klaro«, antwortete ich.

Er spülte mit einem Schluck Kaffee sein Brötchen hinunter. »Normalerweise kommst du sonntags erst zum Mittagessen an den Tisch. Heute hast du sogar für das Frühstück gesorgt.«

Ich winkte ab. »Konnte nicht schlafen.«

»Ah ja.« Mein Vater glaubte mir kein Wort, das sah ich ihm an.

»Und das Fest?«, wollte meine Mutter wissen. »Wie war es?«

»Gut, gut«, versicherte ich möglichst überzeugend. »Wie immer, mit zünftiger Musik und reichlich Bier.«

Ich schenkte ihr ein breites Lächeln und verschwieg meinen kleinen Schwächeanfall. Sie würde sich nur Sorgen machen.

»Ah ja?«, sagten nun beide wie aus einem Mund.

Mist. Das war wohl nichts. Mir flutschte meine Brötchenhälfte aus der Hand und landete mit der Marmeladenseite auf dem Boden. Ich hob sie auf und lachte. »Murphys Gesetz. Immer mit der Butter im Dreck.«

»Ich habe gestern erst den Boden gewischt«, rief meine Mutter pikiert.

»Hat sie«, bekräftigte mein Vater und warf mir einen bösen Blick zu.

»So war das doch gar nicht …« Ich brach ab.

Meine Mutter schob trotzig ihr Kinn vor und verschränkte beleidigt die Arme vor der Brust. Der Haushalt war ihr Ein und Alles, jede Kritik daran nahm sie persönlich.

»Entschuldige bitte, Mama«, sagte ich kleinlaut und biss in mein Brötchen.

»Wenn es dir nicht sauber genug ist, kannst du ja selbst mal den Mopp schwingen.«

»Mama, alles bestens. Ich habe nichts zu beanstanden. Es war nur so ein Spruch.«

»Ein Spruch?«

»So eine Art Spaß. Es sollte ein Witz sein.«

»Über einen schmutzigen Boden? Was ist denn daran lustig?«

Ich unterdrückte ein genervtes Seufzen. »Nichts, Mama, es war einfach unüberlegt. Ist mir so rausgerutscht. Du hast deinen Haushalt bestens im Griff.«

Ihre Miene hellte sich ein wenig auf.

Rasch nutzte ich die Gelegenheit des davonziehenden Unwetters und erzählte so beiläufig wie möglich: »Übrigens! Gestern habe ich eine alte Schulkameradin getroffen. Mann, wie die Zeit vergeht. Die hat sich total verändert.«

Erwartungsvoll sah ich meine Eltern an. Aber anstatt dass sie nachfragten, erntete ich nur ein »Soso« von meinem Vater.

»Eigentlich seltsam, wo man sich hier im Dorf ja sonst täglich über die Füße läuft«, monologisierte ich weiter.

Endlich biss meine Mutter an. »Wer war es denn?«

»Helene. Früher Rechkemmer. Ich weiß nicht, ob sie heute …«

»So heißt sie immer noch«, unterbrach mich mein Vater eilig und griff zur Sonntagszeitung. Er schlug sie auf und verschwand dahinter.

Irritiert blickte ich auf die Schlagzeile. »Äh, Papa … die Zeitung steht Kopf.«

Er grummelte etwas Unverständliches und drehte sie richtig herum.

Verwundert sah ich meine Mutter an.

Sie schien das seltsame Verhalten gar nicht bemerkt zu haben. »Ja, ja, die Helene«, plauderte sie los. »Braves Mädchen, ehrlich und fleißig. Wohnt noch immer draußen bei den Eltern.«

»Am Nimsweg, dorfauswärts?«, horchte ich nach.

»Hast du schon nachgeforscht?« Sie schmunzelte.

»Mama, die Rechkemmers haben den größten Hof hier in der Gegend. Der dominiert die ganze Anhöhe«, rechtfertigte ich meine Detailkenntnis. »Dass Helene noch bei den Eltern wohnt …«

»… hat einen gewichtigen Grund«, erklärte meine Mutter. »Sie pflegt ihren Großvater, den alten Erich, und hat ihre Anstellung als Krankenschwester dafür aufgegeben.« Sie seufzte. »Kein einfaches Los. Sich um einen Pflegefall in der Familie kümmern zu müssen, ist schwierig.«

»Da hast du recht«, stimmte ich zu, um sie bei Redelaune zu halten.

»Leider ist die Kleine etwas still«, bedauerte sie. »Daran ist aber nicht ihr Großvater schuld. Der alte Erich ist ja ganz in Ordnung, wenn ich ihn auch schon lange nicht mehr getroffen habe. Seit seinem schweren Schlaganfall vor zwei Jahren kommt er kaum noch vom Hof runter.« Sie beugte sich vor und ergänzte: »Helenes Vater, der Hubert, der ist aber schon ein komischer Kauz. Herrisch, ungehobelt und streitsüchtig. Ich mag ihn nicht.« Sie ließ eine dramatische Pause folgen.

Mein Vater brummte unwillig hinter seiner Zeitung.

»Hast du ihn denn noch gar nicht erlebt, seit du wieder bei uns wohnst?«, fragte meine Mutter.

Ich schüttelte den Kopf. »Nur mal hier und dort gesehen. Er hat ziemlich zugelegt.«

Meine Mutter sah mich bedeutungsvoll an, hob die Hand zum Mund und tat, als ob sie aus einem Glas trinken würde. »Dazu soll er hoffnungslos überschuldet sein. Ob’s stimmt, weiß ich nicht, muss mich ja auch nicht interessieren. Noch scheint er seine Rechnungen pünktlich zu bezahlen, ansonsten hätten sie ihm ja den Hof und seinen Maschinenpark längst unter dem Hintern weggepfändet.« Sie verzog das Gesicht, als hätte sie in eine Zitrone gebissen. »Ich mag ihn einfach nicht. Wenn der mit seinem Bulldoggen-Gesicht durchs Dorf rennt, geht mir ein kalter Schauer über den Rücken.« Sie schüttelte sich.

»Und Helenes Mutter?«

»Die Monika? Hm, die sieht man ganz selten.« Sie überlegte. »Ich weiß ehrlich nicht mehr, wann ich sie das letzte Mal gesehen habe. Wird viel zu tun haben auf so einem großen Anwesen.«

Ich schlug mein Ei auf und widmete mich wieder meinem Frühstück.

»Der Erich hat alle im Dorf nach dem Krieg durchgefüttert. Gab ja kaum was. Ohne ihn wären deine Großeltern vermutlich verhungert. Der Erich hatte selbst nicht viel, doch er fand immer noch etwas Essbares, was er anderen geben konnte.« Meine Mutter schaute zur Küchenuhr. »Oh, jetzt aber Schluss damit. Wir müssen los, der Pastor wartet nicht auf uns. Übrigens«, sie wartete, bis sie ganz sicher war, dass ich ihr zuhörte, »die Helene singt im Kirchenchor. Wenn du sie wiedersehen willst, musst du nur mit zur Messe kommen.«

Meiner Mutter hatte ich noch nie etwas vorspielen können. Sie wusste, woher der Wind wehte. »Mal sehen«, gab ich unbestimmt zurück.

Sie eilte nach oben, um sich umzuziehen.

Ich löffelte hastig mein Ei aus. »Ach, was soll’s. Ich komme mit«, murmelte ich mit vollem Mund.

»Was für eine Überraschung«, sagte mein Vater lakonisch und faltete die Zeitung zusammen.

3

Enttäuscht trat ich aus der Pfarrkirche St. Maximin. Helene war nicht aufgetaucht. Um sie wiederzusehen, musste ich wohl zum Angriff übergehen und direkt bei ihr an der Tür schellen.

Missmutig schritt ich über den sonnigen Vorplatz und schlug die Richtung zur Hauptstraße ein. Ein paar Bier in der Gaststätte »Zum Kalkofen« würden meine Laune vielleicht ein klein wenig heben.

»Jung, warte mal.«

Ich stoppte und wandte mich um.

Mein Vater stand vor mir und keuchte. Seit er seine Tätigkeit als Fliesenleger gesundheitsbedingt hatte beenden müssen, litt seine Fitness unter dem guten Essen meiner Mutter. »Du hast ja ein Tempo drauf«, beschwerte er sich.

Ich ging nicht darauf ein. Mein schlendernder Spaziergangschritt war für ihn vermutlich so etwas wie ein Olympiarekord im Einhundertmeterlauf. »Ich will zum Frühschoppen. Kommst du mit?«

Er schüttelte den Kopf und zog mich am Oberarm mit sich. »Zu viele Ohren.«

Besorgt folgte ich ihm.

Im Schatten des Kirchturms standen einige ältere Damen in feiner Sonntagsgarderobe. Ohne weiter auf sie zu achten, marschierte mein Vater mit mir im Schlepptau an ihnen vorbei zum Friedhof. Ich konnte gerade noch die Hand zum Gruß heben.

Wir setzten uns auf eine Bank.

Singvögel zwitscherten ausgelassen, Insekten schwirrten emsig in der warmen Sonne. Einige ältere Frauen besuchten die Gräber ihrer Lieben, ansonsten herrschte eine beschauliche Ruhe.

»Du bist also an Helene interessiert?«

Etwas verlegen kratzte ich mich am Hinterkopf. »Äh … so direkt würde ich … nun ja …«

Lachend klopfte mir mein Vater auf die Schulter. »Hör auf zu stottern. Bist doch kein Kind mehr.« Er wurde ernst. »Jung, wegen heute Morgen. Ich kann dir noch etwas erzählen.«

»Ist dir noch was eingefallen? Oder war dir vorhin die Zeitung wichtiger?«

»Ach was«, wehrte er ab. »Deine Mutter mag es nur nicht, wenn ich über andere schlecht rede. Sie ist mitunter so … harmoniesüchtig.«

Ich lachte. »Wo hast du denn das Wort aufgeschnappt?«

Versonnen blickte er über die Gräber. »Der Hubert ist ein Säufer, zumindest das hat dir deine Mutter ja erzählt. Nur ist das nicht alles. Er soll auch ein Spieler sein, nach dem, was man so hört. Und da er selbst kaum noch einen Handschlag macht, hat er sich so ausländisches Gesocks auf den Hof geholt. Die hausen dort und arbeiten für einen Hungerlohn, zwei Tschechen, Kroaten oder was weiß ich, woher die kommen. Die sprechen mit niemandem. Weil sie vermutlich kein Deutsch verstehen, geschweige denn sprechen können.«

Ich stöhnte auf. »Papa, mach mal halblang. Nur weil jemand von außerhalb kommt, muss er kein schlechter Mensch sein.«

»Ja, ja, ist schon gut. So meinte ich das auch gar nicht. Ich habe ja nichts gegen sie, ist mir nur so herausgerutscht.«

Das stimmte, er meinte es nicht persönlich. Ich kannte meinen Vater lange genug, um das zu wissen. Er fürchtete sich vor einer Überfremdung. Nicht selten wetterte er auch gegen die Holländer, die schleichend die Eifel aufkauften, anstatt froh zu sein, dass dadurch in vielen baufälligen Ruinen wieder Leben einzog.

Kies knirschte.

Eine Frau kam mit einer Gießkanne in der Hand vorbei.

Wir grüßten freundlich.

Als sie wieder außer Hörweite war, sagte mein Vater: »Eine große Schnauze hat der Hubert und nichts dahinter. Ein Angeber ist er, arglistig, selbstherrlich, größenwahnsinnig. Zusammengefasst: ein Arschloch.« Er ballte die Fäuste.

»Arschloch?«, wiederholte ich erstaunt. Mein Vater benutzte normalerweise keine Kraftausdrücke. In meinem ganzen Leben hatte ich nur ein Mal das Wort »Scheiße« von ihm gehört. Es war an dem Tag gewesen, als unser Golf, eingehüllt in eine dunkle Qualmwolke, den Geist aufgeben hatte.

»Ein riesiges, ja«, bekräftigte er. »Das steht fest.«

»Okay, alles klar. Er prahlt gern, trinkt zu viel und verzockt hier und da Geld beim Skat. Wenn einen das zum Arschloch macht, müsste man allerdings jedem zweiten Eifler vorsichtig begegnen.« Ich lachte amüsiert.

Mein Vater verzog keine Miene. »Wir hatten in den Neunzigern einige große Feuer hier in der Gegend, vielleicht erinnerst du dich. Brandstiftung, wie sich später herausstellte. Der Täter wurde nie gefasst.«

Mein Lachen blieb mir im Hals stecken. »Was willst du andeuten?«

Blöde Frage, ich ahnte bereits, worauf er hinauswollte.

»Hubert zeigte damals besonderen Einsatz und wurde von allen Seiten gelobt. Als er bald darauf aus der Feuerwehr ausschied, übrigens nicht ganz freiwillig, hörten die Brände auf.«

»Kann Zufall sein.«

»Ja.« Seine raue Stimme verriet, dass er anders dachte.

Resigniert hob ich die Arme und ließ sie wieder fallen. »Okay, hab verstanden. Du magst ihn nicht, und alles Unheil hier im Dorf hat Hubert verschuldet. Das ist mir etwas zu einfach gestrickt, aber wenn es deine Meinung ist, respektiere ich sie.« Ich wollte aufstehen, doch mein Vater hielt mich am Oberarm zurück und sah mich eindringlich an.

»Pass gut auf dich auf, Junge.«

Spöttisch zog ich eine Augenbraue nach oben. »Jetzt halt mal den Ball flach, Papa. Helene interessiert mich, nicht der Hubert. Aber wenn es dich beruhigt, werde ich versuchen, ihm aus dem Weg zu gehen.«

Mein Vater packte meinen Arm fester und drückte so heftig zu, dass mir der Schmerz bis in den Ellbogen schoss. Mit zusammengekniffenen Augen sah er mich an. »Das ist mein Ernst. Der Hubert ist gefährlich. Sieh dich vor.«

Ich schluckte. »Ist ja gut, ich passe auf.« Da mein Vater mich zweifelnd ansah, fügte ich noch ein »Versprochen« an.

Einen Moment zögerte er, dann ließ er meinen Oberarm los.

Ich rieb mir die schmerzende Stelle.

Begütigend klopfte er mir auf die Schulter. »Gut, sehr, sehr gut. Vorsicht ist die Mutter der Keramik.«

»War es nicht Porzellan? In einer Kiste?«

Er lachte und stand auf. »Nicht für einen ehemaligen Gas- und Wasserinstallateur.«

»Du warst Fliesenleger.«

»Das auch. Ich habe alles gemacht, bin eben ein Multitalent.«

Beschwingt ging er davon. Mein Versprechen schien eine Last von ihm genommen zu haben. Kurz darauf verschwand er hinter der Kirche aus meinem Blickfeld.

»Soso, der Hubert ist also gefährlich«, murmelte ich kopfschüttelnd. »Was sich alte Leute so einreden.«

Später habe ich mir oft gewünscht, ich hätte die warnenden Worte meines Vaters nicht so leichtfertig abgetan.

4

Den Rest des Tages und fast den ganzen Montag schob ich den Besuch auf dem Hof der Rechkemmers vor mir her. Dabei wäre genug Zeit für einen Abstecher gewesen, auch zwischen zwei Aufträgen. Aber einfach so auf den Hof zu fahren und Helene zum Essen einzuladen, schien mir nicht der richtige Weg zu sein. Wie würden wohl ihre Eltern auf so etwas reagieren? Hier, in der dörflichen Eifel, sah man das etwas enger als in der Stadt. Ich konnte nicht einfach mit der Tür ins Haus fallen, da würde ich wie ein dahergelaufener Eindringling wirken, der keinen Anstand besaß. Gut, ich hätte anrufen können. Doch meiner Meinung nach war das noch unpersönlicher.

In solchen Dingen kannte ich mich einfach nicht aus. Wie auch, mir fehlte die Übung. Außer einer Verflossenen in Ludwigshafen, die ich ganz stadtgemäß in einer Disco kennengelernt hatte, hatte ich noch keinem Mädchen ernsthaft und vor den Augen der Eltern den Hof gemacht.

Stundenlang grübelte ich darüber nach, wie ich am besten vorgehen sollte. Mir fiel partout keine einfache Lösung ein.

Es dämmerte bereits, als ich den Mut fasste und meinen Lieferwagen allen Bedenken zum Trotz zum Hof der Rechkemmers steuerte. Sollte ich auf Helenes Eltern treffen, würde ich mich artig vorstellen und versuchen, mich in ein gutes Licht zu rücken. Besser als nichts.

Mein Lampenfieber brachte mich fast um.

Obwohl ich schon oft an dem Anwesen vorbeigefahren war, beeindruckte mich die Ansicht aus der Nähe und flößte mir zusätzlichen Respekt ein. U-förmig gruppiert standen die Gebäude des Dreiseithofes etwas abseits von Giesdorf inmitten von Wiesen und Äckern. Eine Hochspannungstrasse führte unweit des Hofs den Nordseewind-Strom in die südlichen Bundesländer. Direkte Nachbarn gab es nicht, sah man einmal von dem Getränkehandel ab, der etwas entfernt auf der anderen Straßenseite lag.

Das riesige Wohnhaus wirkte klein im Vergleich zu dem Schweinestall, der von der Größe her jeder Kaserne Konkurrenz machen konnte. Ich fuhr durch die Einfahrt auf einen großzügigen Innenhof, der alles von mir bisher Gesehene in den Schatten stellte. Hier hätte die Dürener Annakirmes stattfinden können.

Links von mir stand das Haus der Rechkemmers.

An den Stall, der im rechten Winkel zum Wohnhaus stand und die Grundlinie des Us bildete, lehnte sich ein deutlich kleineres, baufälliges Gebäude an. Es sah aus wie ein ehemaliges Wohnhaus, vermutlich die alte Unterkunft der Familie. Das U wurde auf der rechten Seite von der Scheune, einer Werkstatt, der Fuhrparkhalle und einer Garage komplettiert, deren Tor offen stand. Wie Wehrtürme überragten außerdem zwei Silotürme das Anwesen. Sie standen vor dem U, vergleichbar mit ü-Pünktchen, und versperrten mit zahlreichen mannshohen Sträuchern davor größtenteils die Sicht von der Straße in den Innenhof.

Ich stieg aus. Es roch widerlich nach dem Mist, der als dampfende Masse vor dem Stall aufgehäuft lag.

Eine finstere Gestalt drückte sich an der Stalltür herum.

Die tiefe lange Narbe auf seiner linken Backe fiel mir sofort auf.

Er schaute zu mir herüber, betrachtete mich eine Weile aus zusammengekniffenen Augen und schien dann ein Urteil gefällt zu haben. Er spuckte auf den Boden und verschwand im Stall. Offensichtlich stellte ich keine Gefahr dar.

Ich fasste mir ein Herz und schellte.

Kurz darauf hörte ich Schritte im Hausflur.

»Wer ist da?«, fragte eine kaum verständliche Frauenstimme.

Ich stutzte. Das war überaus unüblich. Hier in der Gegend wurde sogar Vertretern der Zeugen Jehovas bereitwillig die Tür geöffnet. War das Helene? Oder doch eher ihre Mutter Monika?

Ich räusperte mich. »Klaus! Klaus Schmelzer.«

»Oh.« Der Schlüssel wurde gedreht, und die Tür schwang auf. Endlich stand ich Helene gegenüber.

Das lief ja wie am Schnürchen. Die ganzen Bedenken, die ich mit hierhergeschleppt hatte, fielen von mir ab.

Ihre Haare standen in alle Richtungen. Sie schien gerade aus dem Bett gestiegen zu sein. Mit hastigen Handbewegungen versuchte sie, die Frisur wieder in Form zu bringen, und starrte mich an.

»Was willst du denn hier?« Sie wischte sich eine widerspenstige Haarsträhne hinter das Ohr.

Aus dem Inneren des Hauses hörten wir eine dumpfe Stimme fragen, wer denn gekommen sei.

Helene rief meinen Namen nach hinten. Diese Information schien der Person zunächst zu genügen, sie fragte nicht weiter nach.

Ich bemerkte, dass ich nervös an meinem Ohrläppchen zupfte, und zwang mich, die Hände in den Hosentaschen meiner Latzhose zu verstauen. »Ich wollte dich fragen, ob wir nicht mal ausgehen könnten.«

Mist! Mit den Händen in den Taschen sah ich bestimmt aus wie Kapitän Seebär aus den Petzi-Geschichten, die ich als Kind so sehr geliebt hatte. Schnell zerrte ich sie wieder heraus und ließ sie einfach baumeln.

Helene zog ihre Stirn kraus. »Ausgehen?«

»Hochoffiziell und ganz zwanglos«, versicherte ich. »Wir kommen ins Gespräch, plaudern ein wenig über Gott und …«

»Nein.«

Ein Wort nur. Aber es traf mich unvermittelt wie eine Ohrfeige. Brutaler konnte man niemanden abweisen. Mein Magen zog sich schmerzhaft zusammen.

Traurig schüttelte sie den Kopf. »Es ist nicht so, wie du denkst, Klaus, ich …«

Ein Schatten tauchte hinter Helene auf. »Schmelzers Klaus? Mein Gott, dich habe ich ja ewig nicht mehr gesehen. Du bist doch in die Stadt, oder?« Monika Rechkemmer drängte sich an Helene vorbei und streckte mir die Hand zum Gruß entgegen.

»Meine Mutter Monika«, stellte Helene überflüssigerweise fest.

Die Ähnlichkeit der beiden war verblüffend. Wären da nicht die faltigen Mundwinkel und die Krähenfüße in Monikas Gesicht, sie hätten als Zwillinge durchgehen können.

Ich schlug ein und lächelte freundlich. Dann musterte ich sie skeptisch. Irgendetwas stimmte mit ihr nicht. Ihr schlaffer Händedruck fühlte sich an, als würde ich in Pudding greifen. Die hohlen Wangen, die dürren Ärmchen und ihre gebeugte Körperhaltung ließen sie zerbrechlich aussehen.

War sie krank?

Erwartungsvoll sah Helenes Mutter mich an. Ich musste etwas sagen. »Äh … nun ja … Sie können sich also noch an mich erinnern?«

»Selbstverständlich kann ich das. Du warst mit Helene im Kindergarten und in der Schule. Ich habe das sprichwörtliche Elefantengedächtnis.« Sie tippte sich an die Schläfe. »Was ich darin abspeichere, vergesse ich nicht mehr.« Sie wandte sich an Helene. »Schatz, bitte denk nicht, ich hätte gelauscht.«

Helene verdrehte die Augen. »Wie könnte ich?« Ihr sarkastischer Tonfall bewies, dass sie genau das Gegenteil dachte.

»Was ist denn los?«, wollte ihre Mutter wissen.

Helene zögerte. Einen kurzen Moment lang sah ich Furcht in ihren Augen.

Mein Gott, hat sie etwa Angst vor mir?, dachte ich. Aber warum denn nur? Meine Laune rutschte in den Keller.

»Klaus hat mich eingeladen«, erwiderte Helene tonlos. Es hörte sich an, als hätte ich etwas Unmoralisches getan.

Ihre Mutter strahlte. »Wie schön. Das freut mich für dich.«

Helene antwortete nicht. Krampfhaft verdrehte sie die Hände ineinander.

Ich hatte genug gesehen. »Vielleicht ein andermal«, sagte ich und wandte mich um. Schon nach wenigen Schritten war ich bei meinem Auto angelangt. Nur schnell fort von hier, raus aus dieser schmerzlichen Situation.

Doch Frau Rechkemmer hielt mich auf. »Klaus, warte! Bitte.«

Ich blieb stehen.

»Wo ist das Problem?«, fragte sie ihre Tochter leise, und die beiden flüsterten eine Weile.

Sosehr ich mich auch anstrengte, ich konnte nichts verstehen. Es schien aber heftig hin und her zu gehen, denn beide wirkten verspannt, und ihre Hände waren zu Fäusten geballt.

Was sollte das?

Helene sollte doch nicht dazu überredet oder sogar gezwungen werden, mit mir auszugehen. Ein gemeinsamer Abend, der nur unter Zwang stattfand, war nicht gerade das, was ich mir erhofft hatte.

Ich fühlte mich wie Sauerbier, das angepriesen wurde.

Oder ging es um ganz etwas anderes?

Das alles hier war mir vollkommen unverständlich. Und auch zu blöd. Ich zog die Fahrertür meines Wagens auf.

»Eine Sekunde noch!«, rief Frau Rechkemmer. Zu Helene sagte sie: »Mach dir keine Sorgen, ich klär das schon.« Sie schlang die Arme um Helene, die stocksteif und unschlüssig dastand, und drückte sie fest. Dabei murmelte sie ihrer Tochter etwas ins Ohr.

Helene erwiderte die Umarmung, und die Spannung fiel von beiden ab. Sie schienen erleichtert zu sein.

Neugierig wartete ich ab. Die Situation schien sich nun doch noch zu meinen Gunsten zu verändern. Und wenn nicht, konnte ich immer noch als geprügelter Hund vom Hof schleichen.

Helene löste sich aus der Umarmung ihrer Mutter und kam lächelnd auf mich zu. Die Furcht war aus ihren Augen gewichen. »Morgen Abend um acht? Du kennst bestimmt ein gutes Restaurant. Vielleicht in Prüm? Wäre dir das recht?«