Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Blattwerk Handel GmbH

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

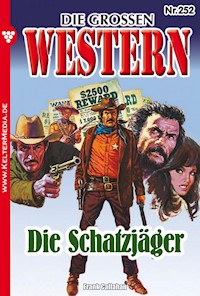

- Serie: Die großen Western

- Sprache: Deutsch

Der Autor steht für einen unverwechselbaren Schreibstil. Er versteht es besonders plastisch spannende Revolverduelle zu schildern und den ewigen Kampf zwischen einem gesetzestreuen Sheriff und einem Outlaw zu gestalten. Er scheut sich nicht detailliert zu berichten, wenn das Blut fließt und die Fehde um Recht und Gesetz eskaliert. Diese Reihe präsentiert den perfekten Westernmix! Vom Bau der Eisenbahn über Siedlertrecks, die aufbrechen, um das Land für sich zu erobern, bis zu Revolverduellen - hier findet jeder Westernfan die richtige Mischung. Lust auf Prärieluft? Dann laden Sie noch heute die neueste Story herunter (und es kann losgehen). Als mich der Brief meines Vaters aus Colorado erreichte, machte ich mich sofort auf den Weg. In dem Brief stand was von einem sagenhaften Schatz, an dem auch ich teilhaben sollte. Eigentlich glaubte ich nicht so recht an die ganze Geschichte. Bis ich dann bis über die Ohren in den größten Schwierigkeiten steckte. Auf einmal saßen mir Sheriffs, Kopfgeldjäger und Banditen im Nacken. Ich wurde durch ganz Colorado gehetzt, und ich hätte zu diesem Zeitpunkt keinen Cent mehr für mein Leben gegeben. Bis plötzlich Old Rocky meinen Weg kreuzte.Meine Verfolger holten auf, denn mein Pferd schien am Ende seiner Kräfte angelangt zu sein.Ich tätschelte seinen schweißverklebten Hals, um es noch einmal anzuspornen. Dabei klirrten meine Handschellen.Heiliger Rauch, dachte ich und drehte den Kopf.Ich sah fünf Reiter, die bis auf etwa 100 Yards herangekommen waren. Jeden Moment würden Sheriff Roy Orbisson und seine Deputys ein bleihaltiges Feuerwerk abbrennen, um meine Flucht zu beenden.Well, ich steckte bis zum Hals in der Klemme. Und wenn nicht ein Wunder geschah, würde mich das Aufgebot einholen – falls sie mich nicht vorher wie einen tollwütigen Straßenköter aus dem Sattel schossen.Die ersten Schüsse peitschten, doch die Geschosse furchten nur einige Yards hinter mir den brettharten Boden. Der schmale Pfad bog endlich nach rechts ab. Felsbrocken nahmen den Verfolgern die Sicht.So bekam ich eine kleine Galgenfrist. Der Weg wurde steiler.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 126

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Die großen Western – 252 –Die Schatzjäger

Frank Callahan

Als mich der Brief meines Vaters aus Colorado erreichte, machte ich mich sofort auf den Weg. In dem Brief stand was von einem sagenhaften Schatz, an dem auch ich teilhaben sollte. Eigentlich glaubte ich nicht so recht an die ganze Geschichte. Bis ich dann bis über die Ohren in den größten Schwierigkeiten steckte. Auf einmal saßen mir Sheriffs, Kopfgeldjäger und Banditen im Nacken. Ich wurde durch ganz Colorado gehetzt, und ich hätte zu diesem Zeitpunkt keinen Cent mehr für mein Leben gegeben. Bis plötzlich Old Rocky meinen Weg kreuzte. Da ging es auf einmal rund, daß die Fetzen flogen…

Meine Verfolger holten auf, denn mein Pferd schien am Ende seiner Kräfte angelangt zu sein.

Ich tätschelte seinen schweißverklebten Hals, um es noch einmal anzuspornen. Dabei klirrten meine Handschellen.

Heiliger Rauch, dachte ich und drehte den Kopf.

Ich sah fünf Reiter, die bis auf etwa 100 Yards herangekommen waren. Jeden Moment würden Sheriff Roy Orbisson und seine Deputys ein bleihaltiges Feuerwerk abbrennen, um meine Flucht zu beenden.

Well, ich steckte bis zum Hals in der Klemme. Und wenn nicht ein Wunder geschah, würde mich das Aufgebot einholen – falls sie mich nicht vorher wie einen tollwütigen Straßenköter aus dem Sattel schossen.

Die ersten Schüsse peitschten, doch die Geschosse furchten nur einige Yards hinter mir den brettharten Boden. Der schmale Pfad bog endlich nach rechts ab. Felsbrocken nahmen den Verfolgern die Sicht.

So bekam ich eine kleine Galgenfrist. Der Weg wurde steiler. Mein hochbeiniger Brauner schnaufte und keuchte, als er wie eine Bergziege klettern mußte, um den Abhang hochzukommen.

Ich befand mich inmitten der Rocky Mountains, hatte gehofft, meinen Verfolgern in der unwegsamen Bergwildnis entwischen zu können. Das war aber nicht der Fall gewesen.

Der Sheriff von Boulder ließ nicht locker. Er und seine Gehilfen folgten mir unerbittlich, wie hungrige Wölfe, die eine saftige Beute gewittert hatten. Und dabei war ich nur verhaftet worden, weil ich ein Pferd gestohlen haben sollte.

Das war natürlich Unsinn. Den Braunen ritt ich schon seit mehr als zwei Jahren. Wir waren in dieser Zeit durch dick und dünn gegangen. Der Gesetzeshüter glaubte aber einem ehrenwerten Bürger seiner Stadt mehr als mir. So nahm er mich fest, lochte mich ein und war auch sonst nicht besonders freundlich zu mir.

Alle meine Unschuldsbeteuerungen nützten nichts. Ich war ein Fremder in einer fremden Stadt. Zwei dieser Stadtfräcke schworen Stein und Bein, daß ich das Pferd gestohlen hätte. So blieb dem ehrenwerten Richter dieser noch ehrenwerteren Stadt überhaupt keine andere Wahl, als mich zu verurteilen. Ich sollte ein endlos langes Jahr im Gefängnis verbringen.

Nach der Gerichtsverhandlung wollte mich ein Deputy ins Jail zurückbringen. Ich zeigte dem Kerl, daß ich Dynamit in meinen Fäusten hatte, schlug ihn nieder und schwang mich auf mein Pferd, das in der Nähe des Gerichtsgebäudes angebunden war. Es war dem Judge als Beweisobjekt vorgeführt worden.

Einfälle hatten diese Komiker manchmal!

Mir konnte es nur recht sein.

Doch schon bald merkte ich, daß Roy Orbisson mit seiner Streitmacht hinter mir hersauste. Und wie schon gesagt, er gab nicht auf, schien es sich in den Kopf gesetzt zu haben, mich erneut hinter Gitter zu bringen.

Ich war waffenlos und trug Handschellen, die natürlich meine Bewegungsfreiheit mächtig einschränkten.

So war die Lage!

Ich gab meinem Braunen jede nur mögliche Hilfe. Der schmale Pfad stieg nochmals an. Ich sprang aus dem Sattel, packte die Zügel und zog mein Pferd hinter mir her. Steinbrocken polterten in die Tiefe. Grell klirrten die Hufeisen auf dem felsigen Pfad, der noch tiefer in die Medicine Bow Mountains führte, wie dieser Teil des riesigen Felsengebirges genannt wurde.

Ich blickte zurück und sah meine fünf hartnäckigen Verfolger wieder auftauchen. Mein Vorsprung war zum Glück nicht geringer geworden. Auch die Gesetzeshüter hatten Schwierigkeiten mit ihren Vierbeinern, die vor dem steilen Anstieg scheuten und grell wieherten.

Einer der Deputys landete auf dem Allerwertesten als er von seinem Gaul abgeworfen wurde. Anscheinend hatte er sein Pferd zu forsch angetrieben.

Ich mußte grinsen. Es verging mir aber sehr rasch, als die Sternträger erneut zu schießen begannen.

Die Kugeln sirrten mir wie ein aufgescheuchter Hornissenschwarm um die Ohren. Und bestimmt hielt ein gütiger Schutzengel seine Flügel über mich ausgebreitet, denn ich wurde nicht einmal von einer halben Unze Blei gestreift.

Ich erreichte eine neue Wegkrümmung, denn der Pfad schlängelte sich in Serpentinen den Berg hinauf. Wenn ich die Kuppe erreichte, ohne heißes Blei geschluckt zu haben, konnte ich vielleicht meinen Verfolgern entrinnen.

Ich schaffte es.

Mein Brauner stöhnte jetzt fast menschlich und blieb breitbeinig, mit gesenktem Kopf stehen. Er brauchte dringend eine längere Ruhepause, sonst würde er elend zugrunde gehen.

Meine Hände ballten sich zu Fäusten.

»Heiliger Jason«, flüsterte ich heiser. »Warum stecken diese verdammten Ordensträger nicht endlich auf? Wie mögen die wohl erst rangehen, wenn sie einen wirklich gefährlichen Outlaw vor sich haben?« Und ich wünschte mir in diesen Sekunden, einen Revolver in der Hand zu halten. Dann hätte ich den fünf Sternschleppern tüchtig Beine gemacht. So aber starrte ich nur auf meine Handschellen und wünschte meinen Verfolgern die Pest an den Hals.

*

Roy Orbisson und seine vier Deputys näherten sich der Bergkuppe. Auch sie zogen ihre Pferde hinter sich her. Die Burschen schossen nicht. Anscheinend glaubten sie, ich würde aufgeben, als sie mich oben auf dem Berg stehen sahen.

»Ob es was einbringt, den Kerlen auf den Kopf zu spucken?« sagte ich in einem Anflug von Galgenhumor. Dabei stützte ich mich gegen einen Felsbrocken und staunte nicht schlecht, als der Felsen bedenklich zu wackeln begann.

Ein paar Steine und Erdbrocken rollten in die Tiefe, genau auf meine Verfolger zu.

Sie hielten inne und rissen ihre Gewehre an die Schultern. Dann mußte ich mich ducken, um nicht getroffen zu werden.

»Ihr wollt es nicht anders«, knurrte ich wütend und stemmte mich gegen den Felsen. Er wackelte noch mehr. Ich nahm nochmals meine ganze Kraft zusammen und drückte erneut.

Plötzlich gab der Stein nach. Er war mannsgroß. Es polterte mächtig, als er ins Rollen kam und den Abhang hinunterkollerte. Eine riesige Staubwolke breitete sich aus. Der Felsbrocken löste eine Steinlawine aus, die in die Tiefe rauschte und alles mitnahm, was nicht niet- und nagelfest war.

Die Schüsse verstummten. Gellende Schreie übertönten das Poltern und Rauschen der Stein- und Erdlawine, die talwärts stürzte. Pferde wieherten grell und in Todesangst.

Dann war es vorbei.

Als sich die Staubwolke verzogen hatte, war von dem früheren Pfad nichts mehr zu sehen. Die fünf Gesetzeshüter hockten zwischen einigen Felsen, hinter die sie vor der Lawine geflüchtet waren. Nur noch zwei der Deputys hielten Gewehre in den Händen. Die anderen Sternträger mußten ihre Waffen bei der überhasteten Flucht verloren haben.

Drei Pferde lagen zerschmettert in der Tiefe. Den beiden anderen Vierbeinern war es gelungen, dem Steinhagel zu entrinnen.

Die beiden Sheriffsgehilfen schossen, stellten das Feuer aber schnell wieder ein, als ich erneut einen Felsbrocken lockerte, der ebenfalls eine rasante Talfahrt unternahm. Es staubte nochmals mächtig.

Ich aber ging zu meinem Braunen, packte ihn am Zügel und lief weiter. Bergab ging es leichter. Und schon bald entdeckte ich eine schmale Felsspalte, die gerade so breit war, um einen Reiter aufzunehmen.

Ich drehte den Kopf, konnte aber meine Verfolger noch nicht entdecken. Anscheinend trauten die Burschen dem Frieden noch nicht und warteten erst einmal ab, ob ich ihnen vielleicht noch ein paar Steinbrocken hinunterschicken wollte.

Der Boden war hart und felsig. Es zeichneten sich keine Hufabdrücke meines Pferdes ab. Kurz darauf war ich mit meinem Braunen in der Felsspalte verschwunden. Und ich hoffte, daß die Männer aus Boulder mich hier nicht finden würden.

Nach einigen Yards ließ ich mein Pferd stehen, schlich zurück und ging hinter einem Busch in Deckung.

Es dauerte nicht lange, dann tauchten die Possenreiter auf. Sie sahen sich aufmerksam um. Bestimmt fluchten die Burschen um die Wette, als sie mich nirgends erblicken konnten.

Und ich hoffte, daß sie jetzt endgültig die Nase voll hatten und umkehren würden. Da drei Pferde von der Steinlawine erschlagen worden waren, konnten mich nur noch zwei der Kerle verfolgen.

Meine Situation hatte sich jedenfalls verbessert.

Natürlich war mir klar, daß Roy Orbisson jetzt erst richtig sauer auf mich war. Ich konnte es nicht ändern.

Was würden die Gesetzeshüter unternehmen? Gaben sie auf, oder folgten mir zwei der Burschen?

*

Roy Orbisson war mit seinen vier Gehilfen hinter dem Berg verschwunden und hatte sich auch eine Stunde später nicht wieder blicken lassen. Ich hockte noch immer in der Felsspalte und ließ meine nähere Umgebung nicht aus den Augen.

Ich traute dem Sheriff nicht.

Vielleicht lauerte auch er irgendwo und wartete nur darauf, daß ich mich blicken ließ, um mir dann eine Kugel auf den Pelz zu brennen.

Ich hatte Zeit. Außerdem konnte sich mein hochbeiniger Brauner erholen. Hin und wieder sah ich nach ihm. Er war weitergetrabt und zupfte an den spärlichen Grashalmen, die aus dem kargen Boden wuchsen.

Ich wartete nochmals zwei Stunden und kämpfte gegen die Müdigkeit an, die durch meinen Körper kroch. Seit zwei Tagen war ich auf der Flucht und hatte in diesem Zeitraum höchstens zwei oder drei Stunden im Sattel gedöst, als ich noch hoffte, daß das Aufgebot meine Fährte verloren hatte.

Die Sonne verlor immer mehr von ihrer sengenden Kraft, als sie sich einem Berggipfel näherte und hinter ihm schon bald in einem flammenden Feuermeer verglühte. Die Schatten der Nacht legten sich über die rauhe Bergwildnis und ließen die Konturen verschwimmen.

Die Sterne blinkten – Silberdollars gleich. Die milchige Scheibe des Mondes kroch über eine Bergkuppe und überflutete das Gelände mit kaltem Licht.

Ich hatte immer wieder versucht, die Handschellen loszuwerden, doch es gelang mir nicht. Nagender Hunger wühlte in meinen Eingeweiden. Durst brannte in meiner Kehle.

Dann kletterte ich zur Bergkuppe hinauf und spähte vorsichtig in die Tiefe. Das Gekrächze von Geiern klang an meine Ohren. Ich sah auch die schemenhaften Umrisse einiger Kojoten, die sich an den toten Pferden gütlich taten.

Von meinen Verfolgern war weit und breit nichts zu sehen. Ich hielt lange Ausschau nach den Gesetzeshütern, doch ich konnte keinen Burschen entdecken. Sie schienen aufgegeben zu haben.

Natürlich war mir klar, daß ich mein Konterfei bald auf zahlreichen Steckbriefen bewundern konnte, sobald ich eine Stadt aufsuchen würde.

Das war mir aber im Moment völlig egal. Die Hauptsache war, daß ich meinen so hartnäckigen Jägern entronnen war.

Ich schlich zu meinem Pferd zurück, das mich freudig begrüßte. Der Braune hatte sich sichtlich erholt. Ich ritt weiter. Hin und wieder hielt ich an, um in die nächtliche Stille zu lauschen. Außer den vertrauten Lauten der Natur konnte ich keine verdächtigen Geräusche vernehmen.

Das beruhigte mich.

Irgendwie wurde ich den Verdacht nicht los, daß Roy Orbisson und einer seiner Gehilfen noch immer nach mir suchten.

Endlich fand ich einen kleinen Bach und konnte meinen brennenden Durst löschen. Auch mein Pferd soff, bis es genug hatte. Ich suchte mir ein geschütztes Plätzchen und haute mich zwischen die Büsche. Mein Brauner begann zu grasen, während ich augenblicklich einschlief.

Die ersten Strahlen der aufgehenden Sonne weckten mich. Tautropfen funkelten wie Diamanten auf den Gräsern. Bodennebel waberten zwischen den Büschen und Bäumen, die mein kleines Camp umgaben.

Ich rieb mir den letzten Schlaf aus den Augen und fuhr mit dem Handrücken über meinen tagealten Stoppelbart. Die stählernen Armreife um meinen Gelenken nahmen mir einiges von meiner guten Laune.

Ich zuckte aber nur mit den Schultern. Irgendwie würde ich die Dinger schon loswerden.

Dann sah ich nach meinem Braunen, der schon wieder graste und mir entgegentrabte, als ich auf ihn zustiefelte. Er rieb seine Nüstern an meiner Schulter und prustete mir ins Ohr.

»Dir geht’s wohl wieder besser, mein Guter«, sagte ich zu ihm. »Das finde ich prächtig. Was du da knurren hörst, ist kein Lobo, sondern mein Magen. Du hast’s viel besser als ich. Na ja, irgendwie finden wir auch etwas zu essen für mich. Jetzt müssen wir aber mal überlegen, wie’s weitergehen soll.«

Mein Brauner hob und senkte den Kopf, als wollte er mir zustimmen. Dabei wieherte er sanft.

Am besten wäre es, wenn ich diesem County so schnell wie möglich den Rücken kehren würde, dachte ich. Dieser Sternschlepper hat mich nun mal gefressen und wird nicht ruhen, bis er mich wieder eingesperrt hat. Zum Teufel, ich verstehe nicht, warum er mit einem derartigen Haß hinter mir her ist. Auch wenn ich das Pferd gestohlen hätte, wäre das doch nur ein Klacks. Niemand ist zu Schaden gekommen. Es wäre etwas anderes gewesen, wenn jemand in der Wildnis oder in der Wüste einen Gaul gestohlen hätte.

Diese Gedanken gingen mir durch den Kopf. Ich setzte mich auf einen querliegenden Baumstamm und stützte meinen Kopf in die Hände. Dabei wurde ich wieder an diese verdammten Handschellen erinnert.

Ich dachte aber auch daran, daß ich in die Gegend von Boulder gekommen war, um mich mit meinem Vater zu treffen. Drei lange Jahre hatte ich nichts von ihm gehört, seitdem er damals aus Sweetwater, Texas, losgeritten war.

Ich war damals 17 Jahre alt gewesen. Mutter war ein Jahr zuvor gestorben, nachdem sie lange bettlägerig gewesen war. Ich blieb bei einem Onkel zurück, der sich wirklich rührend um mich kümmerte.

Ich arbeitete in seinem Store mit, doch der Job behagte mir nicht besonders. Dad hatte eine kleine Pferderanch gehabt, die er aber verkaufte, ehe er losritt. Die Enge des Geschäftes behagte mir nicht. Ich war nun mal das Leben auf der Weide und unter freiem Himmel gewohnt.

Mehr als einmal wollte ich in den Sack hauen und verschwinden, doch das konnte ich Onkel Frank nicht antun. Er war schon fast 50 Jahre alt. Rheuma und Gicht plagten ihn.

Als ich aber Vaters Brief in den Händen hielt, gab es kein Halten mehr für mich. Ich ritt noch am selben Tag los. Ich war wochenlang unterwegs, ehe ich Colorado erreichte.

Vater wollte mich in Boulder treffen, doch ich wartete vergebens. Dann passierte die Sache mit dem angeblichen Pferdediebstahl. Ich wanderte ins Jail, wurde verurteilt und konnte fliehen.

Und nun saß ich hier in dieser Wildnis und konnte mich auf keinen Fall nach Boulder zurückwagen, ohne wieder in einem dieser Gitterkäfige zu landen, die ich von ganzem Herzen haßte.

Wie aber sollte ich meinen Vater finden?

Er hatte sich auch nicht während der Gerichtsverhandlung blicken lassen. Nichts deutete darauf hin, daß er in der Town bekannt war.

Vater hatte in seinem Brief geschrieben, daß er einer großen Sache auf der Spur war. Wir beide hätten für den Rest des Lebens ausgesorgt, wenn sein Unternehmen gelingen würde.

Mehr wußte ich nicht.

Ich starrte düster auf die Handschellen und hätte am liebsten schaurig losgeflucht.

Vielleicht ist es sinnvoll, wenigstens in die Nähe der Stadt zu reiten. Vielleicht treffe ich so meinen Vater, dachte ich.

Ich pfiff meinem Braunen, der sofort herantrabte. Die Muskeln spielten unter seinem Fell.

Ich wollte den Sattelgurt festziehen, als ich hinter mir ein Geräusch vernahm. Ehe ich herumwirbeln konnte, spürte ich einen harten Druck in meinem Rücken. Und ich war erfahren genug, um zu wissen, daß dies bestimmt kein Zeigefinger, sondern der Lauf eines Revolvers war.

»Ganz ruhig bleiben, Kleiner«, erklang eine klirrende Stimme hinter mir. »Wenn du auch nur einen falschen Wimpernschlag riskierst, bist du ein toter Mann!«

Ich blieb regungslos stehen.

Heiliger Rauch – meine Pechsträhne ging weiter.