5,99 €

2,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €

2,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: dotbooks Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2024

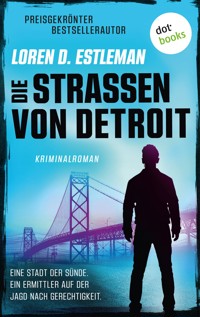

Wenn der gute Ruf mehr wert ist als ein Menschenleben … Ganz Detroit kennt Sandy Broderick, den charismatischen Nachrichtensprecher mit der tiefen Stimme und dem strahlenden Lächeln, der die Bewohner von Motown-City seit Jahren mit den neusten Schlagzeilen versorgt. Doch niemand ahnt, was sich hinter den Kulissen abspielt: Brodericks zwanzigjähriger Sohn Bud ist zusammen mit seiner Junkie-Freundin abgetaucht und der Nachrichten-Star hat große Angst – nicht um seinen Sohn, sondern um seine Karriere. Privatdetektiv Amos Walker ist diese zwar reichlich egal, doch den Auftrag nimmt er trotzdem an. Doch was ein einfacher Routine-Job werden sollte, wird bald zur tödlichen Gefahr, als Walker zwischen die Fronten der gefährlichsten Drogendealer der Stadt gerät … »Loren Estleman ist der Strawinsky des Hard-Boiled-Krimis – er trifft nie einen falschen Ton.« Bestsellerautor John Lescroart. Band 4 der Amos-Walker-Reihe, um einen abgebrühten Privatdetektiv im Detroit der 70er und 80er Jahre, die Fans von Michael Connelly und Raymond Chandler begeistern wird! Die Bände der Noir-Reihe können unabhängig voneinander gelesen werden.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 290

Ähnliche

Über dieses Buch:

Ganz Detroit kennt Sandy Broderick, den charismatischen Nachrichtensprecher mit der tiefen Stimme und dem strahlenden Lächeln, der die Bewohner von Motown-City seit Jahren mit den neusten Schlagzeilen versorgt. Doch niemand ahnt, was sich hinter den Kulissen abspielt: Brodericks zwanzigjähriger Sohn Bud ist zusammen mit seiner Junkie-Freundin abgetaucht und der Nachrichten-Star hat große Angst – nicht um seinen Sohn, sondern um seine Karriere. Privatdetektiv Amos Walker ist diese zwar reichlich egal, doch den Auftrag nimmt er trotzdem an. Doch was ein einfacher Routine-Job werden sollte, wird bald zur tödlichen Gefahr, als Walker zwischen die Fronten der gefährlichsten Drogendealer der Stadt gerät …

Über den Autor:

Loren D. Estleman ist ein amerikanischer Krimi- und Western-Autor, der vor allem für seine fesselnde Amos-Walker-Reihe bekannt ist. Neben dem hartgesottenen Privatdetektiv Walker erlangten auch weitere seiner Figuren, wie Old West Marshal Page Murdock und Auftragskiller Peter Macklin, absoluten Kultstatus und machten den preisgekrönten Erfolgsautor weltweit bekannt.

Die Website des Autors: lorenestleman.com/

Bei dotbooks veröffentlichte der Autor vier Bände seiner Amos-Walker-Reihe:

»Die Schatten von Detroit«

»Die Toten von Detroit«

»Die Morde von Detroit«

»Die Straßen von Detroit«

***

eBook-Neuausgabe September 2024

Die amerikanische Originalausgabe erschien erstmals 1983 unter dem Originaltitel »The Glass Highway« bei Houghton Mifflin Company, Boston.

Copyright © der amerikanischen Originalausgabe 1983 by Loren D. Estleman.

Copyright © der deutschen Erstausgabe 1985 by Verlag Ullstein GmbH, Frankfurt/M – Berlin.

Copyright © der Neuausgabe 2024 dotbooks GmbH, München

Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.

Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstock/Hlib Shabashnyi, Rackel Goad

eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (lj)

ISBN 978-3-98952-297-8

***

dotbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, einem Unternehmen der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt: www.egmont.com/support-children-and-young-people. Danke, dass Sie mit dem Kauf dieses eBooks dazu beitragen!

***

Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags

***

Bei diesem Roman handelt es sich um ein rein fiktives Werk, das vor dem Hintergrund einer bestimmten Zeit spielt oder geschrieben wurde – und als solches Dokument seiner Zeit von uns ohne nachträgliche Eingriffe neu veröffentlicht wird. In diesem eBook begegnen Sie daher möglicherweise Begrifflichkeiten, Weltanschauungen und Verhaltensweisen, die wir heute als unzeitgemäß oder diskriminierend verstehen. Diese Fiktion spiegelt nicht automatisch die Überzeugungen des Verlags wider oder die heutige Überzeugung der Autorinnen und Autoren, da sich diese seit der Erstveröffentlichung verändert haben können. Es ist außerdem möglich, dass dieses eBook Themenschilderungen enthält, die als belastend oder triggernd empfunden werden können. Bei genaueren Fragen zum Inhalt wenden Sie sich bitte an [email protected].

***

Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)

***

Besuchen Sie uns im Internet:

www.dotbooks.de

www.facebook.com/dotbooks

www.instagram.com/dotbooks

blog.dotbooks.de/

Loren D. Estleman

Die Straßen von Detroit

Kriminalroman, Amos Walker ermittelt 4

Aus dem Amerikanischen von Sabine Schmidt

dotbooks.

Kapitel 1

Ich zeigte dem Parkwächter meinen Ausweis. Er lehnte sich aus seinem Kabuff, um einen genaueren Blick darauf zu werfen. Auf einer Liste seiner Pinnwand fand er meinen Namen und winkte mich durch. Er trug einen glänzenden, schwarzen Umhang und hatte sich eine Plastikhülle über seine Dienstmütze gezogen. Für Weihnachten war Regen angesagt. Ich fuhr um ein langgestrecktes Backsteingebäude herum und parkte den Wagen an der für den Vizepräsidenten reservierten Stelle. Wenn er bis 11.30 Uhr nicht da war, würde er sowieso nicht mehr kommen.

Damals fuhr ich einen drei Jahre alten, silbergrauen Oldsmobile Omega, dessen Tacho bis achtzig ging; aber das war nur für die Verkehrskontrolle. Der vorherige Besitzer hatte damit in Tennessee Whiskey geschmuggelt und würde die nächsten zehn bis fünfzehn Jahre kein Auto brauchen. Mit meinem alten Cutlass war es zu Ende gegangen. Er hatte mit 111 000 Meilen auf dem Buckel den Geist aufgegeben. Dünner Nebel hing in der Luft, als ich durch eine Glastür den Empfangsraum betrat, der so groß war wie das Badezimmer eines Dienstmädchens und dessen orangefarbener Teppichboden zur geschmackvollen braunen Tapete paßte, auf der sich in goldenen Buchstaben die Kürzel der Fernsehstation hundertfach wiederholten. Zaghaft rieselte Urlaubsmusik aus einem versteckten Lautsprecher. Der Sicherheitsbeamte hinter der Rezeption, ein weißhaariger Exschleifer von der Marineinfanterie mit Brille und Hörgerät, musterte mich mit argwöhnischen Blicken vom Hut bis zu den Gummiüberschuhen und verlangte zwei Ausweispapiere.

»Ich will hier keinen Scheck einlösen, sondern jemanden treffen.«

Mit unbewegter Miene wiederholte er seine Forderung und hielt seine ledrige Hand auf. Ich legte was hinein. Er studierte das Kleingedruckte auf der Fotokopie meiner Ermittlungslizenz und verglich das Bild in meinem Führerschein mit den Poren in meinem Gesicht. »Haben Sie eine Kreditkarte?«

Ich deutete auf meine Lizenz und sagte: »Sie machen wohl Witze.«

»Schon in Ordnung.« Er gab mir die Papiere zurück. »Wir müssen vorsichtig sein. Letzten Monat kam irgend so ein Verrückter mit einer Bombe in der Aktentasche hereinspaziert.«

»Hieß er zufällig Marshall McLuhan?« Verständnisloses Glotzen. »Vergessen Sie’s«, murmelte ich. »Mögen Sie die Musik?«

»Welche Musik?« Er nahm den Hörer vom schokobraunen Telefon, gab jemandem am anderen Ende meinen Namen durch, sagte »Okay« und legte auf. »In einer Minute wird jemand hier sein.« Sein ganzes Interesse galt einer Zeitschrift, auf deren Titelseite ein Mädchen mit schwarzer Lederjacke und sonst nichts posierte.

Es waren eher fünf Minuten. Ich verbrachte sie damit, die Tapete zu lesen. Dann erschien eine kleine Blonde, ungefähr zweiundzwanzig, mit Bubikopf und grünem Zeug auf den Augenlidern. »Mr. Walker? Folgen Sie mir bitte.« Sie trug einen gelben Hosenanzug, was, verglichen mit den Uniformen, die ich im Lauf der Zeit gesehen hatte, schon ein Fortschritt war, wenn auch kein allzu großer. Wir liefen ein paar Korridore entlang und kamen an eine Tür, über der eine rote Signallampe angebracht war, die jedoch nicht brannte. Der Raum dahinter hatte etwas Höhlenartiges: Grauer Betonfußboden, unter der Decke ein Kabel-Wirrwarr, dazwischen grelle Lichtspots, die eine von Menschenhand errichtete Oase anstrahlten. Diese bestand aus einem blauen, halbrunden Tisch, der auf einem blauen Podest vor einer mit blauem Segeltuch bespannten Wand stand. Dahinter saß ein Mann mittleren Alters auf einer Art Barhocker und sortierte raschelnd getippte Manuskriptseiten.

Er hatte platingraues Haar und ein breites, braungebranntes Gesicht, dessen Attraktivität der angenehmen Erscheinung einer Schaufensterpuppe glich. Sein brauner Maßanzug sah aus wie von einem superteuren Schneider. Daneben, ebenfalls Blätter ordnend, saß eine Frau in den Vierzigern mit blonder Perücke und gerüschter Bluse, herausgeputzt wie eine Barbie-Puppe. Das Pärchen hatte den sterilsüßlichen Charme einer ungeöffneten Pralinenschachtel, lediglich ein mit Kaffee gefüllter Pappbecher neben dem linken Ellbogen des Mannes und eine Assistentin in ausgebeulten, grauen Arbeitsklamotten, die über dem Tisch lehnte und mit der Barbie-Puppe sprach, erinnerten an die Wirklichkeit.

»Mr. Broderick trifft gerade die letzten Vorbereitungen für die Zwölfuhrnachrichten«, flüsterte meine kleine Blonde und zeigte auf drei Reihen zusammenklappbarer Metallstühle, die hinter den monströsen, sendebereiten Kameras aufgestellt waren. »Wenn Sie bitte dort Platz nehmen würden. Er wird dann in einer halben Stunde bei Ihnen sein. Und verhalten Sie sich bitte während der Aufnahme ruhig.«

Ich setzte mich in die letzte Reihe zwischen ein paar Publizistikstudenten und fühlte mich dabei nur unwesentlich jünger als das Fisher Building. Bis jetzt hatte sich noch niemand erboten, mir Hut und Mantel abzunehmen.

Ein schwarzbärtiger Aufnahmeleiter mit T-Shirt, Jeans und Kopfhörern bat um Ruhe und begann mit dem Countdown. Broderick, der grauhaarige Nachrichtensprecher, leerte den Kaffeebecher und plazierte ihn außerhalb des Aufnahmebereichs. Jemand schaltete das Tonband ein, und mit einem schicksalschwangeren Musikvorspann begann die Show.

Broderick eröffnete mit einem Bericht über ein Flugzeugunglück in Seattle und gab dann an Barbie weiter, die einen Film kommentierte, indem der Bürgermeister vom Präsidenten im Weißen Haus zu einer Konferenz über die Notsituation in den Städten begrüßt wurde, was wiederum Broderick Gelegenheit gab, von einem Beutezug zu berichten, der von einer Gruppe Jugendlicher in Detroit außerhalb der für bewaffnete Raubüberfälle üblichen Saison unternommen worden war. Nachdem Barbie ihrerseits mit einer zur Jahreszeit passenden Story über die Weihnachtsmänner der Heilsarmee fertig war – der übliche Schmus –, senkte Broderick seine Stimme um drei Oktaven wegen des tragischen Todes eines kleinen Jungen, der im Lake St. Clair unter dem Eis ertrunken war. Dann wechselte er ein paar scherzhafte Worte mit dem Wetterpropheten, der noch mehr Regen aus Wisconsin kommen sah und das anhand einer Radar-Wetterkarte auf seinem kleinen, blauen Bühnenaufbau am Ende des Studios auch beweisen konnte. Er nannte sich Meteorologe.

Wirklich, eine erstklassige Show.

Als die Frau damit fertig war, die letzte Niederlage der Pistons im Basketball zu rechtfertigen, verabschiedete sich Broderick von den Zuschauern, wartete auf das Erlöschen der Kameralichter und stopfte dann die Manuskriptblätter, die er eben erst sortiert hatte, in einen Papierkorb hinter dem blauen Tisch. Barbie wünschte allen noch einen schönen Tag und verschwand mit einer Assistentin. Sie trug enge, verwaschene Jeans zur Rüschenbluse – Dinge, die man nicht sieht, wenn man vor der Mattscheibe sitzt.

»Du warst gut, Sandy«, rief der Aufnahmeleiter Broderick zu. »Kannst du heute abend eine Stunde früher kommen? Wir müssen noch ein paar Aufnahmen für die Programmvorschau machen.«

»Im Hemd oder mit Jacke?« fragte Broderick, während er mit einem Wattebausch das Make-up vom Gesicht wischte.

»Im Hemd und mit offener Krawatte, als ob du gerade an einer Story arbeitest oder so. Du weißt schon, Routine.«

»Ich öffne nie meine Krawatte.«

»Muß unter der Dusche witzig aussehen. Oh, und von Ray soll ich dir ausrichten, daß du die Schreibmaschine nicht anfassen sollst, während wir filmen, weil die in der Redaktion behaupten, du hättest sie beim letztenmal kaputtgemacht.«

»Was verstehe ich denn schon von Schreibmaschinen?« beklagte sich der Nachrichtensprecher. »Ich habe Piano studiert.«

Die kleine Blonde näherte sich Broderick und sagte etwas, in meine Richtung deutend. Er sah herüber, nickte und winkte mich zu sich. Normalerweise reagiere ich nicht auf so was, aber ich war froh, endlich von diesem harten Stuhl herunterzukommen.

»Amos Walker?« Er hatte einen festen Händedruck. »Es tut mir leid, daß ich Sie wie einen Hund rufen mußte, aber wenn die Kids hier mitkriegen, daß ich zu jemandem hingehe, um mit ihm zu sprechen, wäre ich nur noch auf den Beinen.«

»Solange Sie nicht nach mir pfeifen.«

»Wie fanden Sie die Sendung?«

»Die Zeitungen müssen sich schon was einfallen lassen, um das zu schlagen. Für den Anfang könnten sie die Comics auf der Titelseite bringen.«

Die Blonde kicherte, und er bemerkte ihre Anwesenheit. Unruhig bewegte er die Schultern. »Wir sprechen in meinem Büro weiter. Sie haben mir eines eingerichtet, weiß der Himmel, warum.«

»Irgend etwas sagt mir, daß Sie Ihre Manuskripte nicht selbst schreiben.« Wir waren jetzt auf dem Weg zu seinem Büro und hatten das Mädchen stehenlassen. Ich mußte aufpassen, wohin ich trat, um nicht über ein Kabel zu stolpern.

Er schüttelte den Kopf. »Ich habe gehört, daß einige Nachrichtensprecher das machen, hab’ aber noch nie einen getroffen. Der liebe Gott vergibt nicht oft gutes Aussehen, eine tiefe Stimme und Köpfchen obendrein. Aber wenn Sie das irgend jemandem weitersagen, werde ich’s abstreiten.«

»Von mir erfährt’s keiner.«

Sein Büro hatte eine geräumige Leichtigkeit, die durch unser Eintreten zerstört wurde. Obwohl der Raum groß genug für ein Möbellager war, enthielt er lediglich einen Schreibtisch, ein Sofa und ein Stahlregal, das mit Kopien von Buchrezensionen vollgestopft war. Ein Fenster blickte auf die für die Außenbezirke Detroits typischen Flachbauten und Gitterbrücken und vermittelte meinem Gastgeber ein Bild von der Stadt, das so authentisch war, wie das des Zweiten Weltkriegs aus der Sicht von Hitlers Bunker. Ich schälte mich aus dem Mantel, und wir nahmen die klassische Position ein; er auf seiner Seite des Schreibtisches, ich auf meiner. Der Schreibtisch bestand aus Chrom und gepreßtem Sägemehl, das mit einer Teakholzimitation aus Plastik überzogen war; keine Schubladen und weder Vorder- noch Seitenverkleidung. Aber Beine hatte er.

Sandy Broderick sah älter und magerer aus, wenn er nicht unter dem Scheinwerferlicht stand. Seine Wangen waren hohl und gefurcht. Die Bräune war echt, nicht bloß Make-up, aber es war die Art Bräune, wie man sie in diesen Kabinen bekommt, wo man stundenweise für etwas bezahlt, was es von der Sonne den ganzen Tag umsonst gibt, wenn man bereit ist, bis zum Sommer zu warten. Mit zweieinhalb Hunderten pro Tag zuzüglich Spesen schien ich für ihn erschwinglich.

»Ich esse hin und wieder mit Barry Stackpole von den News zu Mittag«, erzählte er mir. »Barry sagt, man kann darauf zählen, daß Sie fünfundzwanzig Stunden für den Lohn von vierundzwanzig arbeiten und daß Sie dichthalten können.«

»Barry ist ein kluger Junge.«

»Barry sagt auch, daß Sie sich manchmal mehr Ärger einhandeln, als Sie ohne Artillerieunterstützung bewältigen können.«

»Was er nicht alles weiß.«

»Aber das beunruhigt mich auch nicht. Ich will nur ganz gerne wissen, wie tief Sie im Schlamassel stecken müssen, bevor Sie mich dazu benutzen, Sie wieder rauszuziehen.«

Ich steckte mir eine Winston an und ließ das brennende Streichholz in einen Kupferaschenbecher auf dem Schreibtisch fallen. »Warum sagen Sie mir nicht einfach, worum es geht, und dann sage ich Ihnen, wie wahrscheinlich es ist, daß ich mir dabei die Finger verbrenne und wie stark.«

Er schüttelte wieder den Kopf. Seine Haare waren vom vielen Spray steif wie ein Helm und bewegten sich kein bißchen. Ich fragte mich, ob die Farbe wohl echt war. »Das würde meine Entscheidung, Sie zu engagieren, auch nicht ändern. Wie sieht’s mit Referenzen aus?«

»Hab’ ich nicht.«

Er zog die Augenbrauen hoch, genauso wie vorhin in der Sendung, als der Meteorologe sagte, das Wetter draußen sei so mies wie der Charakter von Onkel Dagobert. Ich sagte: »Nicht die Art von Referenzen, die Sie brauchen könnten; von Richtern und Bullen oder so. Ich betreibe eine Ein-Mann-Agentur, die von dringenden Anrufen aus Richterkreisen bisher unberührt blieb; außerdem sind Bullen und Privatdetektive natürliche Feinde. Für die bin ich genauso wenig empfehlenswert wie ein Ringkampf mit einem Stinktier. Es gibt da einen Kommissar im Morddezernat, der als Freund bezeichnet werden könnte, wenn man diesen Begriff bis zum Zerreißen dehnt. Aber im allgemeinen versuchen wir, unsere Nasen aus den Angelegenheiten des anderen rauszuhalten. Ich steh zu dem, was Barry sagt – zumindest, was den ersten Teil betrifft.« Ich wartete und schnippte Asche in das Kupferding. Draußen brummte der Verkehr vorbei. Es war immer noch diesig und grau wie alte Unterwäsche.

Schließlich rührte Broderick sich und legte seine Unterarme auf die glänzende Oberfläche des Tisches. Seine Augen studierten meine – blasse, farblose Augen, die auf dem Bildschirm blau waren. »Es geht um meinen Sohn, Walker«, sagte er. »Sie sollen ihn finden, solange er noch lebt.« Ich nahm einen letzten Zug, drückte die Kippe aus und kramte meinen Notizblock hervor. Mein Gedächtnis für Details hatte seit meinem dreiunddreißigsten Geburtstag nachgelassen.

Kapitel 2

»Bud ist zwanzig«, begann er. »Meine Frau bekam das Sorgerecht, als wir uns vor sechs Jahren scheiden ließen. Dann hat sie wieder geheiratet und zog mit ihm und ihrem neuen Mann hierher. Seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen. Seinetwegen habe ich diesen Job angenommen. Die Gage hier ist auch nicht viel besser, und die Luft stinkt.« Er deutete mit dem Kopf auf das verregnete Fenster.

»Kalifornien, richtig?« warf ich ein.

»Sacramento. Fällt das auf?«

»Wie ein Flamingo auf einem Parkplatz.«

»Ich werde mich anpassen. Doch zurück zur Sache. Als ich hier fertig war und bei meiner Exfrau vorbeischaute – sie heißt Sharon. Als ich sie in Grosse Pointe besuchte, sagte sie, sie hätte gerade dran gedacht, mich in Kalifornien anzurufen. Sie hatte seit fast einem Monat nichts von unserem Sohn gehört. Er nahm sich letztes Jahr eine Wohnung in Rawsonville, als er dort einen Job bei den Ford-Werken bekam. Er kam alle paar Wochen zu Besuch und blieb manchmal übers Wochenende. Als er sich zwei Wochen lang weder blicken ließ noch anrief, versuchte Sharon ihn zu erreichen. Ein Tonband teilte ihr mit, daß der Anschluß stillgelegt sei. Sie fuhr raus und sprach mit dem Hausverwalter. Er erzählte ihr, daß Bud vor zehn Tagen ausgezogen wäre, kurz nach seiner Entlassung. Sie hatte nicht die blasseste Ahnung davon. Ich kam gerade in dem Augenblick, als sie zwischen den beiden Möglichkeiten schwankte, die Polizei zu benachrichtigen oder mich anzurufen. Das war gestern. Ich rief Sie an, sobald ich von Barry Ihren Namen erfahren hatte.«

»Haben Sie sich schon beim Arbeitsamt erkundigt?«

»Die haben auch nichts von ihm gehört.«

»Die Bullen sind gut in solchen Dingen; die haben genug Leute und die nötigen Einrichtungen. Wenn Sie mich damit beauftragen, kriegen Sie auch nur mich.«

»Barry sagt, daß sei genug.« Er rieb mit einem sorgfältig manikürten Daumen über etwas, das eine Unebenheit in der Plastikoberfläche seines Schreibtisches hätte sein können, wenn er Unebenheiten gehabt hätte. »Da ist noch etwas anderes.«

»Das ist meistens so.«

»Der Mann, den Sharon geheiratet hat, heißt Esterhazy, Charles Esterhazy. Er hat eine erwachsene Tochter, Fern, die bei ihnen lebt. Sie war zweimal verheiratet und wurde beide Male geschieden. Sie ist das, was wir früher einen ›Flitzer‹ nannten, bevor uns die sexuelle Revolution von unseren viktorianischen Fesseln befreite.« Er machte ein schiefes Gesicht. »Sie stellte Bud ihrem Bekanntenkreis vor, insbesondere einem Mädchen namens Paula Royce, vier Jahre älter als er. Sharon sagte, daß sie sich ziemlich oft sahen, bevor Bud verschwand.«

Ich schrieb mir den Namen auf. Hätte ich einen Nickel für jeden Jungen, der dieses Jahr verschwunden war, ohne daß ein Mädchen irgendwie dahintersteckte, wäre ich finanziell auch nicht besser dran. »Lassen Sie mich raten. Das Mädchen ist auch verschwunden.«

Jemand klopfte leise an die Tür. Broderick murmelte einen Kraftausdruck, dann hob er die Stimme. »Herein.«

Die kurzhaarige Blonde in Gelb trat ein mit einem großen gepolsterten Kuvert in der Hand, dessen Inhalt sie unter seiner Nase auf den Tisch kippte. Es waren sechs großformatige Fotos, die Broderick beim Interview mit jemandem auf den Stufen des Rathauses zeigten. Sie wirkten verdammt aufgesetzt. »Ray will dein Einverständnis, bevor wir sie rausschicken«, sagte sie entschuldigend.

»Sag ihm, sie sind in Ordnung.« Er schob sie in den Umschlag zurück, ohne einen Blick darauf geworfen zu haben.

Sie zögerte, die Hand auf dem Umschlag. »Kommst du heute abend?«

»Ich bin beschäftigt, Marlene.«

Sie errötete leicht und ging.

»Das Mädchen ist eine Sackgasse«, sagte er, als die Tür geschlossen war. »Keiner weiß, wo sie wohnt, nicht einmal Fern. Sie haben sich nur auf Partys gesehen. Sharon billigte das nicht. Sie hatte das Mädchen einmal in Buds Wohnung getroffen. Sie glaubt, daß Paula Drogen nimmt.«

»Was für Drogen?« fragte ich. »Koks? Heroin? Tabletten?«

»Sie ist sich nicht einmal sicher, ob es Drogen sind. Es ist nur die Art, wie das Mädchen reagiert. So, als hinke sie immer einen Vierteltakt hinterher. Und Fern erzählt nichts, zumindest nicht ihrer Stiefmutter. Die beiden verstehen sich ausgezeichnet. Wie zwei bissige Hündinnen.«

»Glauben Sie, daß Paula Royce Ihren Sohn in die wunderbare Welt des Vergessens einführt?«

»Die Gefahr besteht«, sagte er. »Meine Exfrau litt nie an einem überentwickelten Sinn für Verantwortlichkeit. Sie hat selbst zuwenig davon, als daß sie es an Bud hätte weitergeben können. Und wenn Fern ein lebendes Beispiel ist, kann man das gleiche von Sharons derzeitigem Ehemann behaupten.«

Ich runzelte die Stirn über meine Notizen. »Sie haben Angst, wenn Sie die Bullen benachrichtigen und die Ihren Sohn finden, daß sie ihn wegen Drogenbesitzes einlochen. Ist es das?«

Der Nachrichtensprecher veränderte zweimal seine Sitzposition und endete so, wie er angefangen hatte. Dann zog er ein gefaltetes Blatt aus der Innentasche seiner Jacke und reichte es mir. »Jeder Redakteur im südöstlichen Teil Michigans hat eine Kopie davon auf dem Tisch.« Ich öffnete das Blatt. Es handelte sich um eine Presseinformation, die auf dem Briefpapier des Senders getippt war und besagte, daß Sandy Brockerick, der ›Nestor unter Detroits Nachrichtensprechern‹, beabsichtige, eine wöchentliche Reportage über Drogenmißbrauch in seinen Nachrichten um 18 und um 23 Uhr zu bringen; als Starttermin sei der kommende Montag vorgesehen.

»Wenn das durchschlägt, besteht die Möglichkeit einer Gemeinschaftsproduktion mit anderen Fernsehstationen und sogar einer eigenen Sendung«, erklärte er. »Polizeibeamte hören sich gern selber reden. Aber wenn durchsickert, daß mein Sohn eine Süchtige bumst und wahrscheinlich selbst drogenabhängig ist, wird man das Gelächter bis nach Sacramento hören. Er muß nur an einer Überdosis krepieren und im Leichenschauhaus landen, dann kann ich froh sein, wenn ich nachmittags in der Bowling Show auftreten darf.«

»So ein undankbarer kleiner Bastard.«

Seine Finger zögerten mitten in der Bewegung und fuhren nach einem Augenblick fort, das Schreiben zusammenzufalten. Er steckte es wieder ein. »Mein Sohn war vierzehn, als ich ihn das letzte Mal sah. Er hatte nur Dummheiten und Baseball im Kopf. Ich habe keine Ahnung, was aus ihm geworden ist. Natürlich mache ich mir Sorgen um ihn«, – er senkte die Stimme um drei Oktaven – »aber Sie können nicht erwarten, daß mein Interesse so stark ist, als hätte ich ihn selber all die Jahre großgezogen. Statt dessen habe ich mir eine Karriere aufgebaut. Und ich werde nicht zulassen, daß Sharon mir das ebenso nimmt, wie sie mir Bud genommen hat.«

»Ist Bud sein richtiger Vorname?«

Er nickte. »Und er hielt auch an Broderick fest, trotz Esterhazys Bemühungen, ihn zu adoptieren. Bud heißt nach meinem verstorbenen Vater.«

»Das erklärt, warum er Sie Sandy nannte.« Ich tippte mit dem Bleistift auf mein Knie. »Wenn ich ihn finde, was soll ich dann mit ihm machen? Wenn ich ihn hierher treten muß, bin ich ein Kidnapper. Und, um ehrlich zu sein, es gibt da eine ganze Liste mit Dingen, die ich lieber täte, als einen gesunden Zwanzigjährigen zurück zu Papa zu schleifen. Den Job überlasse ich gern den Kollegen in Uniform.«

»Das habe ich auch gar nicht verlangt. Ich wüßte selbst nicht, was ich mit ihm anstellen sollte, wenn Sie das tun würden. Ich will nur wissen, wo er ist, damit ich Kontakt zu ihm aufnehmen kann.« Er schraubte die Kappe von einem fetten, grünen Füllfederhalter, kritzelte eine Telefonnummer auf das oberste Blatt seines Notizblocks, riß es ab und gab es mir. »Das ist meine Privatnummer. Die ist nicht eingetragen. Wenn Sie ihn gefunden haben, rufen Sie an. Vielleicht kann ihm sein Vater ein bißchen Vernunft eintrichtern. Offensichtlich konnte seine Mutter das nicht.«

»Es ist Ihr Geld«, sagte ich und steckte den Zettel zwischen die Blätter meines Notizblocks. »Womit wir beim Thema wären.«

Er zog eine flache Brieftasche hervor und zählte zehn Hunderter ab. »Sind tausend Dollar ein angemessener Vorschuß?«

Ich beschloß, daß sie das waren, und stopfte die glatten, frischen Scheine wie ein Ladendieb, der die Auslagen eines Juweliers ausräumt, in meine eigene müde Brieftasche.

»Ich brauche noch mehr Informationen über Bud; Fähigkeiten, Hobbys, Persönlichkeit, Freunde und ein nicht zu altes Foto, wenn Sie eins haben.«

»Das müssen Sie sich alles von Sharon besorgen. Er ist ein Fremder für mich, wie ich schon sagte.« Er gab mir ihre Telefonnummer und Adresse in Grosse Pointe. Ich schrieb es auf. Er erhob sich. »Geben Sie mir Bescheid, wenn Sie etwas haben. Nicht hier, falls sich das vermeiden läßt. Ich hätte Sie auch nicht hierhergebeten, wenn es nicht so dringend gewesen wäre und ich gestern abend zu Hause hätte sein können. Die Studio-Bonzen veranstalten eine Willkommensparty für mich.«

»Ich dachte schon, daß Ihre Augen blutunterlaufen sind.« Ich stand auf und ergriff seine ausgestreckte Hand. Er lächelte zum ersten Mal. »Wie der Indianer zum Cowboy sagte: ›Du solltest sie mit meinen Augen sehen‹. Bringen Sie mir gute Nachrichten.« Die blonde Marlene pinselte gerade das Tipp-Ex auf ein Blatt in ihrer IBM-Maschine, als ich den Empfangsraum betrat. Ich nahm eine Zigarette heraus und klopfte sie auf meinen Handrücken. »Jetzt gehört er ganz Ihnen.«

»Jetzt noch nicht, aber bald«, sagte sie und bleckte ihre weißen Zähne zwischen angemalten Lippen. Wir wünschten uns fröhliche Weihnachten. Sie hatte ein nettes Lächeln. Es war eine Schande mit ihrem Haarschnitt und dem Schmier auf ihren Augen.

Auf dem Parkplatz hatte sich der Regen in Graupelschauer verwandelt. Kleine Eiskörnchen peitschten mir ins Gesicht und knisterten wie bratender Speck, wenn sie auf den Asphalt knallten. Ein fetter, glatzköpfiger Typ im Trenchcoat, dem man den Vizepräsidenten an seinen rosigen Gesichtszügen ansah, bedachte mein Auto mit bösen Blicken. Er hatte den Parkwächter herankommandiert. Eine Rauchfahne hinter mir herziehend, ging ich an ihnen vorbei und schloß die Fahrertür auf. Fettarsch setzte sich in Bewegung. »Ich wollte nur den Grund treffen, wegen dem ich eine halbe Meile die Straße runter parken mußte.« Seine Stimme überschlug sich. »Ich wollte Sie gerade abschleppen lassen. Können Sie nicht lesen? Das ist mein Platz.«

»Gleich haben Sie ihn wieder«, sagte ich und startete den Motor, »Sie sollten nicht so lange Mittagspausen machen; denken Sie das nächste Mal dran.«

Sein Gesicht sah ein wenig grau aus, als ich beim Abfahren in den Rückspiegel sah. Nicht so das des Parkwächters. Ich hatte kein so breites Grinsen gesehen, seit ich das letzte Mal meinen Kneipendeckel bezahlt hatte.

Ich bestellte ein Schinken-und-Käse-Sandwich in einem Imbiß in der Evergreen und hatte alles aufgegessen, bevor mir einfiel, daß ich mir etwas Besseres leisten konnte. Also gab ich dem Mann hinterm Tresen einen Fünfdollarschein und sagte, er könne den Rest behalten. Er befahl mir, zu warten, während er die Haare an Lincolns Bart zählte. Als er damit fertig war, verlangte ich mein Wechselgeld und beschloß, so schnell nicht wieder hier zu essen. Der Hagel machte an dem Imbißfenster ein Geräusch wie die Finger eines Skeletts. Ich warf zwei Dimes in einen Münzapparat und fingerte Sharon Esterhazys Nummer hervor. Sie meldete sich schon nach einem Klingeln. Ihre Stimme klang dünn und hochgeschraubt wie ein aufgeregter Chihuahua, oder wie eine Ronstadt LP bei 78er Geschwindigkeit. Zuerst dachte sie, es sei Bud. Ich klärte sie so taktvoll wie möglich auf und verabredete ein Treffen um 15 Uhr in ihrem Haus. Als ich sie fragte, ob ihre Stieftochter auch dasein würde, sagte sie: »Weiß der Teufel«, lachte ein bißchen zu fröhlich, und die Verbindung war beendet. Als ich den Hörer einhängte, hatte ich einen Anflug dieses schwarzen Gefühls, das man hat, wenn man gerade anfängt, ein Buch zu lesen, und feststellt, daß man es hassen wird. Aber das Gefühl verflüchtigte sich schnell, und ich schob es auf das Sauwetter. Vorahnungen sind wie Horoskope. Wenn man sie zu ernst nimmt, handelt man am Ende gar nicht. Ich machte mich auf den Weg zur Bank.

Kapitel 3

Das Haus war ein Ziegelbau im Kolonialstil, nur wenige Schritte vom lebhaften Zentrum Grosse Pointes entfernt. Es hatte weiße Fensterläden, zwei Stockwerke und einen Balkon, von dem aus man das Wasser sehen konnte, wenn man auf Zehenspitzen stand und seine Phantasie anstrengte. Die Rasenfläche war groß genug, um Softball zu spielen, aber zur Zeit war eine Pfütze in der Mitte, in der man eine Segelyacht hätte wenden können. Ich parkte den Wagen vor einer Garage, die in vornehmeren Zeiten Kutschen beherbergt haben mochte, überprüfte meine Überschuhe auf Kuhfladen, ging die Stufen hinauf und klingelte.

»Irgend etwas, was ich für dich tun kann, Rehäuglein?« Wenn sie weniger als einsachtzig groß war, mußte ich geschrumpft sein. Unsere Augen waren fast auf der gleichen Höhe – ihre waren grau wie rohes Silber –, und als ich schließlich runter sah, bemerkte ich, daß sie flache Pantoffeln trug, keine Stöckel. Sie hatte Schlabberhosen an und ein dazu passendes Top aus anschmiegsamen, glitzerndem grünem Stoff, von dem der Schneider nicht genug für Waden und Unterarme übrig hatte. Sie nennen das Hausanzug. Ich nenne so was Scherereien, besonders mit ihr darunter und zu dieser Tageszeit. Ihr Haar war voll, taillenlang und sehr rot. Es wirkte natürlich, aber ich bin kein Modefriseur. Ihre Lippen waren karmesinrot geschminkt, passend zu den langen Fingernägeln, die sich um die Türkante wickelten. Sie hatte blasse Haut. So gekleidet konnte sie auch nicht viel Sonne sehen. Sie war etwa Mitte Zwanzig. »Die Weihnachtseinkäufe?« Ihr Ton entlarvte mich. »Warum wußte ich, daß Sie so etwas sagen würden?« fragte ich, »Sie müssen Fern sein. Sie sehen auch aus wie eine exotische Pflanze.«

»Und wir leben auch beide vom Verfall. Sie sind der Schnüffler, der Sharon wegen Bud angerufen hat.«

Ich grinste. »Es sind die Gummischuhe, richtig?«

»Es sind die Gummischuhe, falsch. Ich habe schon genug Privatdetektive angeheuert, um das Tier zu riechen. Es betritt nicht eher den Raum, bis es das gesamte Mobiliar taxiert und die Wäschereimarke an der Gardine gefunden hat. Sharon ist damit beschäftigt, sich präsentierbar zu machen. Sie können ja schon mal reinkommen; machen Sie sich auf eine lange Wartezeit gefaßt.«

»Miau.«

Wir betraten ein Wohnzimmer mit beiger Seidentapete, einigen Sesseln, einem braunen Ledersofa und einem Miniaturflügel, der nur dazu da war, einem Afrikanischen Veilchen im Stahltopf Stellfläche zu bieten. Weitere Topfpflanzen standen entlang einer Glasfront, durch die man auf einen jungen Ahornbaum mit Maschendraht drumherum und dahinter aufs Nachbarhaus blickte. Das Mobiliar war übrigens zehn Riesen wert, und die Gardinen wurden von Frawleys in der Kercheval gereinigt.

»Sie würden auch katzig werden, wenn Sie so lange mit der Königin zusammengelebt hätten wie ich«, sagte Fern, während sie meinen Hut und Mantel in einen Schrank hängte, der die Größe meiner Küche hatte. Meine Überschuhe hatte ich in ihrer eigenen Pfütze in der Eingangshalle zurückgelassen. »Warum ziehen Sie nicht aus?«

»Womit soll ich die Miete bezahlen? Mit meinem guten Aussehen?«

»Das hat’s auch schon gegeben. Ich dachte eigentlicher eher in Richtung Job. Sie sehen gesund aus.«

»Und mein Amateurdasein gebe ich auf? Nein, danke. Dann nehm ich’s schon lieber mit Nofretete auf, na ja, zumindest bis ich meinen nächsten Ehemann gefunden habe. Sind Sie interessiert?«

»Was hab’ ich davon?« Ich sank in einen der Ledersessel.

Sie erhob sich zu voller Größe, streckte ihre Vorteile heraus und sah mich an – dann beugte sie sich über die gepolsterte Lehne und pflanzte mir einen Sehnsüchtigen auf den Mund. Sie roch nach den üblichen Kosmetika und dem Duft, den das Weibchen unserer Spezies ausströmt, wenn es heiß ist. Als es vorbei war, richtete sie sich auf, hievte einen Eimer voll Haare über ihre Schulter und wartete.

»Yeah«, sagte ich. »Aber ich wette, Sie können nicht backen.«

Sie machte ein krächzendes Geräusch, das wohl ein Lachen sein sollte, und bot mir eine Zigarette aus einem geschnitzten Kästchen an, das auf dem Glastisch stand. Ich hielt eine von meinen eigenen hoch. Sie nahm sich selbst eine, zog einen Aqua-Filter aus einem Päckchen auf dem Tisch und steckte sie zusammen. Jeder versucht, das Rauchen aufzugeben; außer mir.

Sie benutzte ein silbernes Tischfeuerzeug, um ihre und meine anzustecken, ging rüber und setzte sich auf das Sofa. Sie bewegte ihre Beine eine gute Weile, bis sie bequem saß. Sie schimmerten in der Hose wie straff gespannter Satin.

»Es lohnt nicht, sich einen Privatdetektiv zu angeln.« Rauch strömte aus ihren Nasenlöchern. »Die ehrlichen kochen ihre Schuhe zu Mittag, und die krummen sind so schmierig, daß ich sie nicht einmal mit der Kneifzange anfassen würde. Wenn ich noch mal heirate, dann nur einen, der zu den oberen Tausend gehört und mit einem Bein in der Intensivstation steht.«

»Eine Schande«, tadelte ich. »Von wegen Befreiung der Frau.«

»Ich habe nie darum gebeten, befreit zu werden. Doch abgesehen davon: jede Verfassungsänderung, die ohne – oder in diesem Fall mit – Bestechung und Gewalt durchgesetzt wird, kann gar nicht gut sein.«

»Nun, da wir so gute Freunde sind – was können Sie mir über Paula Royce erzählen?«

Ihre Augen funkelten. »Ich muß wohl abgebaut haben. Es gab Zeiten, da vergaß ein Mann in meiner Gegenwart, weswegen er eigentlich gekommen war.«

»Ich wette, das klappt immer noch, wenn Sie sich anstrengen. Was ist nun mit Paula Royce?«

»Ich hab’ extra meinen Anzug angezogen und so, als Sharon mir sagte, daß ein paar Hosen auf dem Weg sind.«

»Sie sind nicht halb die Hure, die Sie sich einbilden. Es gibt genug Gelegenheiten für Sex-Kram, aber dies ist weder der Ort, noch die Zeit dafür. Paula Royce.«

»Du bist ein eiskalter Hurensohn«, sagte sie. »Ich wette, du blutest Frigen-Gas, wenn man dich ansticht. Ich würde das gerne mal ausprobieren und dich nachts auftauen.« Ihre Augen glühten.

»Paula –« begann ich. Sie winkte ab.

»Okay, okay. Du mußt mir nicht mit ’ner Salami das Kußmaul einschlagen. Alles, was ich von Paula weiß, kann ich dir in einer Ampelphase erzählen. Wir kannten uns nur vom Hallo-Sagen auf Partys. Ein sanftmütiger Typ. Ruhig. Petite, falls Sie diese niedlichen französischen Wörter mögen. Eine Brünette. All das, was ich nicht bin.«

»Wo haben Sie sie kennengelernt?«

»Auf einer Party, wo sonst? Fragen Sie mich nicht, auf welcher. Eine ist wie die andere. Wenn Sie jemals mit ’nem Typen abzog, hab’ ich das auch nie gesehen; wahrscheinlich weil ich selbst schon vorher mit einem verschwunden war.«

»War Bud dabei?«

»Mnm-mm.« Sie nuckelte an ihrem Filter. »Bis vor ungefähr drei oder vier Monaten hatten die nichts miteinander. Es fing auf einer Party bei Rhett Grissom an. Meine Begleitung sagte in letzter Minute ab, also bot Bud mir sein Geleit an. Er wußte, daß ich nicht gerne eine von Rhetts Partys verpasse. Der arme Süße war so galant.«

»Seit wann sprechen Sie von Ihrem Stiefbruder in der Vergangenheitsform?«

Sie zog ein Paar ziemlich dicke Augenbrauen hoch.

»Ach wirklich? Wahrscheinlich, weil er so leicht zu vergessen war. Scheiße, jetzt tu’ ich’s schon wieder. Man kann sich schwer vorstellen, daß er überhaupt existiert, wenn man nicht gerade vor ihm steht. Vielleicht ist es das, was Paula zu ihm hinzieht. Sie ist genauso.«

»Ich hab’ gehört, daß Ihre Stiefmutter Paula für süchtig hält.«

»Das muß die gerade sagen«, stieß sie mit Gift, Galle und Rauch hervor. Ich ahmte ihre hochgezogenen Augenbrauen nach.

Sie schnaubte weiter. »Sharon frißt so viele Tabletten; es ist ein wahres Wunder, daß sie überhaupt noch Gelegenheit zum Essen findet. Pillen zum Aufwachen, Pillen zum Einschlafen, Pillen zum Abnehmen, Pillen um wieder zuzunehmen. Wenn sie furzt, riecht das Zimmer nach Krankenhaus. Paula ist nicht annähernd so süchtig wie Sharon.«

»Aber sie schmeißt auch Pillen?«

»Wer, außer den Christian Scientists, tut das heutzutage nicht?« Sie drückte ihre Kippe in einem Onyxaschenbecher aus. Sie war nicht einmal zur Hälfte aufgeraucht. »Sharon denkt, nur weil sie ihre auf Rezept bekommt und wir unsere aus einer Schüssel auf ’ner Party, daß sie heilig ist und wir zur Hölle verdammt. Ihr Arzt ist auch nichts anderes als ein hochbezahlter Dealer mit Diplom.«

»Hat es auf Rhett Grissoms Party Pillen gegeben?«