9,99 €

1,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €

1,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €

Mehr erfahren.

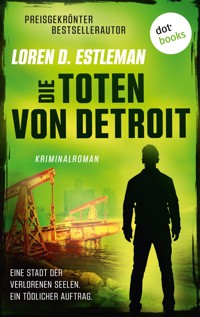

- Herausgeber: dotbooks Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2024

Zurück auf Detroits dunklen Straßen … Ein neuer Fall für Kult-Detektiv Amos Walker Dem hartgesottenen Vietnam-Veteran und Privatdetektiv Amos Walker ist schon einiges an Fällen untergekommen. Doch sein neuster Fall bringt selbst ihn an seine Grenzen: Ann Maringer, eine angsterfüllte Stripperin mit bestechend schönen Augen, prophezeit ihr eigenes Verschwinden und heuert ihn an, sie aufzuspüren. Kaum hat Walker den kuriosen Auftrag angenommen, erfüllt sich die düstere Vorhersage: Ann ist spurlos verschwunden und hinterlässt nichts als eine trügerische Stille – und einen Toten in ihrer Wohnung … Für Walker beginnt eine erbarmungslose Jagd nach den Entführern, die ihn durch Detroits schmutzigste Viertel und Clubs führt und mit skrupellosen Gestalten konfrontiert, in deren Welt eindeutig das Gesetz des Stärkeren gilt. Plötzlich steht nicht nur Walkers Ruf auf dem Spiel, er muss auch um sein eigenes Leben fürchten … »Loren Estleman ist ein echter Profi, ein Schriftsteller, wie es ihn immer seltener gibt, der so sehr von seiner Arbeit eingenommen ist, dass er sich spontan zum Genie emporschwingt.« The Boston Globe Band 2 der Amos-Walker-Reihe, um einen abgebrühten Privatdetektiv im Detroit der 70er und 80er Jahre, die Fans von Michael Connelly und Raymond Chandler begeistern wird! Die Bände der Noir-Reihe können unabhängig voneinander gelesen werden.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 339

Ähnliche

Über dieses Buch:

Dem hartgesottenen Vietnam-Veteran und Privatdetektiv Amos Walker ist schon einiges an Fällen untergekommen. Doch sein neuster Fall bringt selbst ihn an seine Grenzen: Ann Maringer, eine angsterfüllte Stripperin mit bestechend schönen Augen, prophezeit ihr eigenes Verschwinden und heuert ihn an, sie aufzuspüren. Kaum hat Walker den kuriosen Auftrag angenommen, erfüllt sich die düstere Vorhersage: Ann ist spurlos verschwunden und hinterlässt nichts als eine trügerische Stille – und einen Toten in ihrer Wohnung … Für Walker beginnt eine erbarmungslose Jagd nach den Entführern, die ihn durch Detroits schmutzigste Viertel und Clubs führt und mit skrupellosen Gestalten konfrontiert, in deren Welt eindeutig das Gesetz des Stärkeren gilt. Plötzlich steht nicht nur Walkers Ruf auf dem Spiel, er muss auch um sein eigenes Leben fürchten …

Über den Autor:

Loren D. Estleman ist ein amerikanischer Krimi- und Western-Autor, der vor allem für seine fesselnde Amos-Walker-Reihe bekannt ist. Neben dem hartgesottenen Privatdetektiv Walker erlangten auch weitere seiner Figuren, wie Old West Marshal Page Murdock und Auftragskiller Peter Macklin, absoluten Kultstatus und machten den preisgekrönten Erfolgsautor weltweit bekannt.

Loren D. Estleman veröffentlichte bei dotbooks bereits »Die Schatten von Detroit«, »Die Toten von Detroit«, »Die Morde von Detroit« und »Die Straßen von Detroit«.

Die Website des Autors: lorenestleman.com/

***

eBook-Neuausgabe Juli 2024

Die amerikanische Originalausgabe erschien erstmals 1981 unter dem Originaltitel »Angel Eyes« bei Houghton Mifflin, Boston

Die deutsche Erstausgabe erschien 1985 unter dem Titel »Der Tod in Detroit« im Ullstein Verlag

Copyright © der amerikanischen Originalausgabe 1981 by Loren Estleman

Copyright © der deutschen Erstausgabe 1984 by Verlag Ullstein GmbH, Frankfurt/M – Berlin – Wien

Copyright © der Neuausgabe 2024 dotbooks GmbH, München

Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.

Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstock/Hlib Shabashnyi, R. Wellen PhotographyH

eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (fe)

ISBN 978-3-98952-295-4

***

dotbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, einem Unternehmen der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt: www.egmont.com/support-children-and-young-people. Danke, dass Sie mit dem Kauf dieses eBooks dazu beitragen!

***

Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags

***

Bei diesem Roman handelt es sich um ein rein fiktives Werk, das vor dem Hintergrund einer bestimmten Zeit spielt oder geschrieben wurde – und als solches Dokument seiner Zeit von uns ohne nachträgliche Eingriffe neu veröffentlicht wird. In diesem eBook begegnen Sie daher möglicherweise Begrifflichkeiten, Weltanschauungen und Verhaltensweisen, die wir heute als unzeitgemäß oder diskriminierend verstehen. Diese Fiktion spiegelt nicht automatisch die Überzeugungen des Verlags wider oder die heutige Überzeugung der Autorinnen und Autoren, da sich diese seit der Erstveröffentlichung verändert haben können. Es ist außerdem möglich, dass dieses eBook Themenschilderungen enthält, die als belastend oder triggernd empfunden werden können. Bei genaueren Fragen zum Inhalt wenden Sie sich bitte an [email protected].

***

Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)

***

Besuchen Sie uns im Internet:

www.dotbooks.de

www.facebook.com/dotbooks

www.instagram.com/dotbooks

blog.dotbooks.de/

Loren D. Estleman

Die Toten von Detroit

Kriminalroman, Amos Walker ermittelt 2

Aus dem Amerikanischen von Sigrid Kellner

dotbooks.

Widmung

Für meine Mutter und meinen Vater –

aus sehr berechtigten Gründen

Kapitel 1

The Crescent war ein Kellerlokal auf der Cass Avenue. Die Tür mit dem Eisengitter, einem Überbleibsel aus der Prohibitionszeit, führte ein paar Stufen hinab in einen lauten, verqualmten Raum, in dessen Mitte eine spärlich bekleidete, halberwachsene Blondine alles, was sie zu bieten hatte, im Disco-Beat hin und herschaukelte, während farbiges Scheinwerferlicht das dargebotene Fleisch von grün über orange zu blau und wieder zurück zu grün wechseln ließ. Die Musik klang, als schwenke eine alte Dame ihre dritten Zähne im Wasserglas.

In Ermangelung einer Empfangsdame kämpfte ich mich allein bis zu einem leeren Tisch vor und bestellte einen doppelten Scotch. Um das Podium herum tauchte die Lichtorgel schweißglänzende, von Marihuanadunst umgebene Männergesichter in geisterhafte Farbtöne, während wäßrige Augen den Verrenkungen der Tänzerin folgten und belegte Zungen über fette, grinsende Lippen leckten. Weiter hinten, im Dunkeln fast, küßten sich an einem Tisch zwei Kerle.

Das einzige weiße Gesicht in dem ganzen Schuppen, außer dem meinen natürlich, gehörte der sich windenden Tänzerin. Aber ihr Gesicht war nicht das, nach dem ich Ausschau halten sollte. Als der Kellner zurückkehrte, fragte ich ihn deshalb, ob er Ann Maringer gesehen habe.

»Na schon oft«, kam die mürrische Antwort. »Sie arbeitet hier.«

Ich schaute zu ihm hoch. Er war ein kräftiger Schwarzer mit massigen Schultern unter seinem roten Uniformhemd und grauen Strähnen in den drahtigen dunklen Haaren. Seine Augen, glänzende weiße Halbkugeln unter affenartigen Brauen, hatten den leicht schrägen Blick, den man manchmal bei Boxern findet, die zu lange im Ring gewesen sind.

»Haben Sie Ann Maringer heute abend gesehen?« präzisierte ich meine Frage.

»Wer will das wissen?«

»Ich und das Wayne County Sheriff’s Department.« Ich zückte die Marke, die das Department vergessen hat, mir wieder abzunehmen, hielt sie jedoch etwas verdeckt, um zu verhindern, daß sich womöglich gleich das ganze Lokal leerte. Es war genau die Art von Etablissement, wo das passieren konnte.

Er warf einen blinzelnden Blick darauf und zeigte dann mit einem breiten, flachen Daumen über die Schulter. Während er das tat, erlosch die Lichtorgel, um von einem einzelnen kleinen Scheinwerfer ersetzt zu werden, der das leere Podium in ein stumpfes Blau tauchte. Die kleine elektrisch verstärkte Combo begann mit den ersten drei Takten einer neuen Nummer, und eine andere Tänzerin bezog Stellung.

»Nehmen Sie die Frau aber gefälligst nicht vor der Kundschaft hopp«, riet mir der Kellner. »So was liebt der Chef nicht.«

»Ich will sie nicht hoppnehmen. Nur mit ihr reden.«

Er nickte bedächtig und verschwand mit der schwerfälligen Grazie eines alternden Elefanten in dem Schummerlicht.

Wie ihre Vorgängerin war sie eine Blondine, aber damit endete die Ähnlichkeit auch schon. Sie war dünn, beinahe knochig, und im Gegensatz zu den bis zur Taille herabhängenden Locken der anderen, trug sie die Haare zu beiden Seiten des Kopfes hochtoupiert. Diese Frisur war modern gewesen, als die andere Tänzerin geboren worden sein mochte, was gewisse Rückschlüsse auf ihr Alter zuließ. Allerdings war sie nicht zu alt, um ihr knappes, bauchfreies Flitterkostüm zu tragen, wenn auch der Tanz, den sie darbot, zu ihr paßte wie ein Schraubverschluß zu einer Champagnerflasche. Dennoch legte das kontrollierte Fieber, mit dem sie sich auf unverwechselbare Art bewegte, die Vermutung nahe, daß sie ein Leben lang damit verbracht hatte, sich nach einfallslosen, mittelmäßigen Arrangements, gespielt von lustlosen, drittrangigen Bands zu produzieren. Der Scheinwerfer über ihrem Kopf zeichnete Vertiefungen unter ihre Augen und in ihre Wangen und betonte damit noch ihre Hagerkeit.

Ich konzentrierte mich auf die Musik. Unter all den Mätzchen tauchte doch noch ab und zu ein Anflug des alten Sinatra-Hits Angel Eyes empor, nur um gleich wieder von dem dröhnenden Schlagzeug und den wimmernden Elektrogitarren erstickt zu werden. Aber sie wußte, daß die Melodie da war. Und das war alles, was zählte.

Die Musik endete abrupt. Sie blieb im Dunkeln stehen und mußte sich ihren Weg vom Podium heruntertasten. Applaus gab es nicht. Ich überlegte gerade noch, ob ich sie in ihrer Garderobe aufsuchen sollte, und wie diese wohl zu finden sein mochte, als sie, im Kostüm noch, an meinem Tisch erschien.

»Amos Walker?« Ihre Stimme war tief und ein wenig rauchig. Als ich mich erhob, fügte Sie hinzu: »Sie sehen besser aus, als ich gehofft hatte. Ich hatte Mike Hammer erwartet.«

»Enttäuscht?«

Sie lächelte flüchtig, ohne etwas von sich preiszugeben. Aus der Nähe betrachtet war ihr Gesicht hart. Die von Natur aus spitze Form wurde noch von den scharfen Falten unter den Augen und an den Winkeln des schmallippigen Mundes unterstrichen. Aber die Augen selbst waren groß und blau und kindlich, unberührt von Erfahrung und Alter. In Kontrast zu den Spuren, die das Leben in ihrem Gesicht hinterlassen hatte, wirkten sie wie frisch erneuert. Die Melodie, nach der sie getanzt hatte, war keine zufällige Wahl gewesen.

Sie ließ den Blick ihrer blauen Augen über die schwarzen Gesichter schweifen, die sich uns zugewandt hatten. »Suchen wir uns eine Nische. Hier ist es ja schlimmer als auf dem Podium.«

Wir quetschten uns in einen sargähnlichen, mit glattem Vinyl gepolsterten Verschlag in der Nähe der Tür, der von einer trüben Funzel auf dem mit Brandflecken übersäten Tisch nur höchst spärlich erhellt war. Der Schlägertyp, der mich zuvor bedient hatte, tauchte aus dem Dunkel auf. Sie bestellte Wodka pur. Ich bat um eine Nachfüllung und eine Taschenlampe. Er verzog sich mit einer Miene, die verriet, daß er diese Bemerkung schon öfter gehört hatte.

»Nathan Washington hat Sie mir empfohlen«, erklärte Ann Maringer. »Er sagt, Sie sind so penetrant wie radioaktiver Niederschlag.«

»Er müßte es wissen. Ich sitze ihm noch immer wegen des Honorars für einen Auftrag im Nacken, den ich vergangenes Jahr für ihn erledigt habe.«

»Das ist sein Problem. Oder Ihres.« Sie nahm eine Zigarette aus dem Päckchen, das ich ihr anbot, und ließ sich von mir Feuer geben. Der Schein der Flamme war gnädig mit ihr, glättete ihre knochigen Gesichtszüge und bewirkten Wunder mit ihren Augen. Ein Mann konnte sich in solche Augen verlieben. Während ich mir selbst eine Zigarette ansteckte, fragte ich mich, wie viele es getan haben mochten.

Sie beobachtete mich durch den Rauch. »Sie arbeiten sonntags ganz schön lange. Ich hatte eigentlich nicht erwartet, daß sich jemand melden würde, als ich um zehn bei Ihnen im Büro anrief.«

Ich enthielt mich einer Antwort. Vor allem sagte ich nichts davon, über einem Spiel Solitaire eingeschlafen zu sein. Sie faßte mein Schweigen als Berufsethos auf.

»Sie waren einmal Polizist?«

Ich nickte. »Beim Militär. Die Ausbilder beim Trainingsprogramm der Detroiter Polizei mochten mich nicht. Deshalb ging ich nach Vietnam, um zu vergessen.«

»Das will ich glauben. Sie haben Ihre Sorgen damit ertränkt, die gleichen Leute zu töten, die wir heutzutage im Schnellverfahren zu Staatsbürgern machen.«

Darauf ging ich nicht ein. Ich beobachtete ihre Nachfolgerin auf dem Podium, eine schlaksige junge Schwarze mit der Wirbelsäule einer Schlange. Sie wand sich nach einer Begleitmusik, aus der kaum noch Up a Lazy River herauszuhören war.

»Und warum sind Sie Privatdetektiv geworden?«

Mein Blick hing noch immer am Podium. »Warum sind Sie Tänzerin?«

Sie stieß ein kurzes Lachen aus. »Weil ich es zu Hause gemütlicher finde, wenn der Strom nicht abgestellt ist. Im übrigen führe ich hier das Interview. Sie könnten meinen Fragen zumindest Aufmerksamkeit widmen.«

»Was wollen Sie wissen?« Ich sah sie gereizt an. »Ich habe eine Lizenz. Mein Honorar beträgt zweihundertfünfzig pro Tag plus Spesen. Zuweilen erkaufen sich meine Klienten damit höchstens Kummer. Nicht einmal dafür übernehme ich eine Garantie. Ich verspreche für einen reellen Preis lediglich reelle Arbeit, was bedeutet, daß ich keiner Gewerkschaft angehöre.« Bei dieser Bemerkung zuckte sie zusammen. Warum, fand ich erst später heraus. »Nate Washington hat Ihnen gesagt, daß ich zuverlässig bin, sonst wäre ich nicht hier«, fuhr ich fort. »Falls Sie erst noch Preise vergleichen wollen – meine Bürostunden sind im Branchenbuch verzeichnet.«

Ich machte Anstalten aufzustehen, aber sie streckte die Hand aus, um mich zurückzuhalten. An ihrem Finger trug sie einen Brillanten, an dem eine Ziege erstickt wäre.

Der Kellner brachte unsere Getränke und zog sich wieder zurück, ohne von dem Schweigen Notiz zu nehmen, das sein Erscheinen begleitete. Als er außer Reichweite war, sagte sie:

»Mein Gott, sind Sie ein Hitzkopf. Sie sind genau wie ... na, das ist ja auch egal. Ich wollte keinesfalls den Eindruck erwecken, als sei dies ein Verhör.« Sie verfolgte mit Befriedigung, daß ich einen ersten Schluck aus meinem Glas nahm, was meine Absicht zu bleiben verriet. »Wie stehen die Chancen, eine vermißte Person aufzufinden? Und zwar unversehrt.«

»Das hängt davon ab, wie lange die Person verschwunden ist, und ob sie Wert darauf legt, gefunden zu werden. Im allgemeinen ziehe ich es vor, wenn letzteres nicht der Fall ist.«

»Warum?«

»Freiwilliges Verschwinden bedeutet für einen Menschen, seine Identität aufzugeben. Meist ist er jedoch nicht bereit, so weit zu gehen. Er hat Hobbies, Interessen, besondere Bedürfnisse, auf die er nicht verzichten kann. Mit Hilfe der heutigen Technologie müßte ein fähiger Detektiv deshalb in den meisten Fällen in der Lage sein, innerhalb weniger Tage eine Spur aufzunehmen. Es sei denn das FBI, die CIA oder irgendeine andere Bundesbehörde hat mit dem Verschwinden zu tun. Dann sollte er schon in ein bis zwei Stunden etwas in Händen haben. Je eifriger sich die Herren Agenten bemühen, eine Sache geheim zu halten, desto leichter ist es, sie aufzudecken. Das war nicht immer so, aber uns wird pro Jahrhundert nur ein J. Edgar Hoover geschenkt.«

»Und wenn Leute gefunden werden wollen?«

»Dann reden wir von Kidnapping, und das ist eine andere Geschichte. Entführer pflegen den Bedürfnissen oder Interessen ihrer Opfer keine große Rücksicht zu zollen, und wenn sie nicht gerade einen Knopf zurücklassen, einen abgerissenen Schnürsenkel oder eine Forderung nach Lösegeld, habe ich nichts, wovon ich ausgehen kann. Außerdem ist das ein Fall für die Polizei, und die hat sehr merkwürdige Methoden, mir ihre Wertschätzung für meine Hilfe zu zeigen. Natürlich ist das alles akademisch, wenn die vermißte Person länger als ein paar Monate verschwunden ist. Einmal habe ich ein Mädchen aufgestöbert, von dem man fast ein Jahr nichts mehr gehört hatte, aber das war ein Glücksfall, obwohl sich mein Klient hinterher gar nicht sehr gefreut hat, über das Ergebnis.«

Sie nickte, wenn sie auch nicht recht verstand. Beim Zuhören hatte sie ihre Zigarette aufrecht zwischen den Fingern mit den langen Nägeln gehalten und über das glühende Ende hinweggeblasen. Die Asche, die sie jetzt in einem billigen Blech-Aschenbecher abstreifte, war mindestens zwei Zentimeter lang. Dann begann sie mit der Prozedur von neuem.

»Sie haben Ihren Wodka überhaupt nicht angerührt«, stellte ich fest.

»Das ist nur Club-Soda.« Sie berührte das Glas mit ihren Lippen und stellte es dann mit einer Grimasse wieder weg. »Es gehört zu meinem Job, mich unter die Gäste zu mischen und sie zu animieren, mir Getränke zu bestellen.«

»Also ein richtiges Nepp-Lokal?«

»Ich habe nie woanders gearbeitet.«

»Würden Sie es nicht lieber tun?«

Sie zuckte mit einer Schulter. »Meine Füße würden überall gleich schmerzen.« Ihre Augen wanderten von der Zigarette zu mir. »Hören Sie, wenn es Sie stört, übernehme ich die Getränke.«

»Ich habe noch nie eine Frau die Rechnung zahlen lassen. Ich werde es auf mein Spesenkonto verbuchen.«

Sie lachte wieder, ein dunkles, kehliges Lachen, das etwas in mir anrührte, von dessen Vorhandensein ich gar nichts mehr gewußt hatte. Plötzlich schien sie auf einen Knopf zu drücken, und der Kontakt war unterbrochen.

»Wenn Sie nun mit der Suche nach der vermißten Person schon beginnen könnten, noch bevor sie vermißt wird – wie ständen die Chancen dann?«

Ich zögerte. »Besser, möchte ich annehmen, ohne dabei aus Erfahrung zu sprechen. Gewöhnlich wird so etwas nicht vorangekündigt.«

»Bis jetzt.«

Ich rauchte und beobachtete sie. Die Verstärkermusik dröhnte durch das Lokal und ließ auf unserem Tisch die Gläser klirren. Sie ergriff ihr Glas und nahm zum erstenmal einen tiefen Schluck. Dann verzog sie das Gesicht, als wünsche sie, es sei nicht nur Club-Soda.

»Ich werde verschwinden, Mr. Walker«, sagte sie. »Sehr plötzlich und sehr bald.«

»Freiwillig?«

»Nein.«

»Waren Sie schon bei der Polizei?«

Als sie diesmal lachte, klang eine gewisse Schärfe mit. »Ich tanze beruflich seit meinem fünfzehnten Lebensjahr. Ich weiß, was Polizisten von Tänzerinnen halten. Die sind bestimmt nicht bereit, irgendwelche Steuergroschen zu riskieren, um nach einer zu suchen, die vermißt wird. Oder für eine, die fürchtet abhanden zu kommen. Das ist in dieser Branche eben ein Berufsrisiko, wie Vergewaltigung bei Prostituierten. Außerdem bin ich eingefleischte Individualistin. Ich ziehe es vor, mir meinen Retter selbst auszusuchen.«

»Sie lügen verdammt schlecht, Miss Maringer.«

Der aufsteigende Ärger färbte ihre Wangen, um wieder abzublassen, als sie merkte, daß ich unbeeindruckt blieb.

»Stört Sie das?« wollte sie wissen.

»Ich bin daran gewöhnt. Nur Priester hören gleich die Wahrheit. Wenn Sie bereit sind, wirklich Farbe zu bekennen, können Sie mich ja anrufen.«

Unsere Blicke blieben sekundenlang ineinander haften, wie bei zwei fremden Katzen, die in einem Hinterhof ihre Kräfte messen. Die Halbwüchsige, die getanzt hatte, als ich hereingekommen war, beendete ihre zweite Nummer. Die Musik pausierte für einen Takt und setzte dann wieder ein. Angel Eyes. Mein Gegenüber wurde unruhig.

»Das ist meine Nummer. Ich muß für eine Kollegin einspringen. Hier ist meine Adresse. Ich wohne gleich ein Stück die Straße hinunter.« Sie fischte einen zusammengefalteten Zettel aus der Vertiefung zwischen ihren Brüsten und reichte ihn mir, während sie aufstand. »Um zwei habe ich Schluß. Wir können uns dann bei mir unterhalten. Das heißt, falls Sie interessiert sind.« In ihren blauen Augen lag eine eindringliche Bitte.

Ich erhob mich ebenfalls. »Können Sie sich meine Dienste denn leisten, Miss Maringer?«

Sie warf einen ungeduldigen Blick zum Podium und den Musikern hinüber. Dann zog sie impulsiv den Brillantring von ihrem Finger und drückte ihn mir in die Hand. »Bei einem anständigen Juwelier bringt der garantiert siebenhundertfünfzig. Aber er ist viel mehr wert. Das dürfte für drei Tage reichen.«

»Und danach? Was dann?«

»Darüber brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen.« Sie hastete fort.

Ich wandte mich zum Tisch zurück und prallte fast gegen den ungeschlachten Kellner.

»Na, haben Sie genug mitgekriegt?« fragte ich ihn.

Er gab mir die Rechnung und zog ohne ein Wort ab.

Ich trank mein Glas aus, zahlte und ging, während sie noch tanzte. Als ich vor der Tür stehen blieb, um meinen Mantel zuzuknöpfen, hörte ich, daß draußen jemand das Gewicht verlagerte, und trat beiseite, um dem vermeintlichen neuen Gast Platz zu machen. Die Tür blieb jedoch geschlossen. Mit gespannten Nerven beförderte ich meinen Smith & Wesson aus seinem Gürtelhalfter in meine rechte Manteltasche und drückte auf die Türklinke. Ihr Eigengewicht ließ die Tür nach innen schwingen. In der kalten Luft draußen hing eine weiße Atemwolke.

Es war der Kellner, der mich offenbar erwartete.

Er hatte oben auf dem Bürgersteig gestanden und kam jetzt lautlos mit jener Sparsamkeit an Bewegung, die ein Sportler niemals verlernt, die Stufen heruntergesprungen. Über seinem roten Hemd trug er eine Lammfelljacke, und in der Hand hielt er einen Baseball-Schläger.

»Geben Sie mir den Ring.« Er hob den Schläger.

Ich umfaßte den Revolver in meiner Tasche, entschied mich dann jedoch, ihn nicht zu benützen. Seine Wahl der Waffen war zu verführerisch. Da er mein Zögern offenbar als Widerspenstigkeit auffaßte, holte er aus und schwang den Schläger in Richtung meines Kopfes. Ich duckte mich und stieß ihm die steif durchgedrückten Finger meiner rechten Hand in den Solar Plexus. Seine dicke Jacke verhinderte, daß der Stoß sehr tief ging, aber er klappte nach Luft ringend vornüber, und ich bekam das Schlagholz zu fassen. Mit beiden Händen zupackend entwand ich es seinem Griff, trat einen Schritt zur Seite, brachte meine Arme über seinem Kopf herunter und riß dann den Schläger zurück, so daß sich das Holz gegen seinen Kehlkopf preßte.

Ich hätte nicht mehr zu tun brauchen, als den Druck zu verstärken, dann wäre er im Leichenschauhaus gelandet. Stattdessen ließ ich das Schlagholz los, riß die rechte Hand hoch und schlug ihm mit der Handkante auf die Halsseite. Er wimmerte und sackte in einer Pfütze zu meinen Füßen zusammen.

»Versuch nie, einen alten MP-Mann mit einem Stock zu attackieren, mein Junge«, ermahnte ich das zuckende Bündel. Aber er reagierte nicht.

Im Lokal hatte niemand etwas von dem Handgemenge gehört. Ich stand noch am unteren Ende der Stufen, als ein auffällig gekleideter Schwarzer mit einer weißen Frau am Arm die Treppe herunter wollte. Als er mich sah, blieb er stehen. Was in ihm vorging, konnte ich an seinem Mienenspiel ablesen, und ich wußte, ich würde ihm die Situation nie zufriedenstellend erklären können. Ich seufzte und brachte den Revolver zum Vorschein.

Die Frau hielt erschrocken die Luft an. Sie war rothaarig mit einer Haut, die neben der ihres Begleiters geisterhaft blaß wirkte.

»Nur hinein, meine Herrschaften«, sagte ich, »und amüsieren Sie sich gut. Der Vorgarten ist leider geschlossen.«

Er überlegte. Schließlich hatte er das Geld, mit dem er seine teuren Klamotten bezahlt hatte, nicht ohne Gehirnschmalz verdient. Ich war erleichtert, wenn auch nicht überrascht, als er nach ein paar Sekunden die Frau fester am Arm nahm und mit ihr an mir vorbeisteuerte, ohne sich noch einmal umzublicken. Ich drückte die Tür hinter ihm zu, stieg über den Kellner hinweg und sprintete zu meinem Wagen, bevor sich ein Menschenauflauf bilden konnte.

Ich hatte keine Ahnung, wieviel Unannehmlichkeiten ich mir mit dieser kleinen Szene einhandeln würde.

Kapitel 2

Es war schon lange her seit meiner letzten Bar-Prügelei, und als ich in meinem Büro in der Grand River Avenue ankam, zitterten mir doch ziemlich die Knie. Ich holte die Flasche aus dem Schreibtisch, schenkte mir den ersten unverdünnten Whisky des Abends ein und trank ihn in nachdenklichen kleinen Schlucken. Dann machte ich die Schreibtischlampe an und nahm Ann Maringers Ring aus der Tasche, um ihn eingehend zu betrachten. Das brachte mir genau gar nichts. Glas oder nicht, der Ring wanderte erst einmal in meinen alten Safe, um auf eine Begutachtung zu warten, während ich meinem Alkoholsystem eine weitere Dosis verabreichte.

Ich sah auf meine Uhr. Es war zu spät, um noch nach Hause zu fahren und zu früh, um meine Klientin schon anzutreffen. Außerdem wollte ich mich dort nicht wieder sehen lassen, bis ich sicher sein konnte, daß sich der Lynch-Mob zerstreut hatte. Ich legte meine Füße auf den Schreibtisch und schlief ein.

Als ich aufwachte, war es fast zwei Uhr. Der Alkohol zeigte seine Wirkung. Meine Augen schmerzten, und der Mund war mir wie zugeklebt. Ich stülpte mir gegen die Grelligkeit der Straßenbeleuchtung und der Autoscheinwerfer eine Sonnenbrille auf, kurbelte meinen zerbeulten Cutlass an und kurvte gemächlich durch das Labyrinth eisnasser Straßen, wie sie im Detroiter Vorfrühling üblich sind. Als Ergebnis war ich eine halbe Stunde zu spät dran, als ich die Adresse auf der Cass erreichte.

Cass Korridor. Feuerallee, wie sie die Jungens von der Detroiter Feuerwehr nennen, weil diese Gegend das Zentrum der Brandstiftungen in der sogenannten inneren City ist. Die meisten Leute meiden dieses Viertel sogar bei hellem Tageslicht, manche aus berechtigter Entrüstung über das blühende horizontale Gewerbe, andere weil der Cass Korridor-Würger noch immer auf freiem Fuß ist. Nach zwei Uhr morgens, wenn die Bars und Kegelklubs ihre Gäste auf die Straße speien, lebt die Gegend kurz auf. Doch dann sinkt sie wieder in düsteres Schweigen zurück und lauert, den gelegentlichen einsamen Passanten aufzuschlucken.

Ann Maringes Haus war ein schmutziger Ziegelbau, so alt wie der Acht-Stunden-Arbeitstag. Die oberen Stockwerke waren rußgeschwärzt und die Fenster nach einem kürzlichen Brand – nicht dem ersten – mit Brettern vernagelt. Der Eingangsflur, dunkel bis auf das gedämpfte Mondlicht, das durch eine zerbrochene Scheibe fiel, war mit gesprungenen, aufgewellten Linoleumfliesen bedeckt und stank nach gekochtem Kohl. Der Geruch wurde stärker, als ich die enge, ächzende Treppe hinaufstieg. Huschende Ratten raschelten hinter den Wänden wie vertrocknetes Laub.

Die Wohnung befand sich im dritten Stock am Ende eines mit Fliegendreck gesprenkelten, oberhalb der Wandverkleidung senfgelb gestrichenen Flurs. Aus der Türöffnung fiel grelles Licht auf den abgetretenen Gummiläufer. Auch etwas anderes war mit herausgefallen. Der Arm eines Mannes.

Der Rest von ihm lag bäuchlings gleich hinter der Türschwelle, wo er zusammengebrochen war, nachdem er sein letztes bißchen Kraft zusammengerafft hatte, um die Tür zu öffnen. Ein Stück seines roten Hemdes ragte über den Lammfellkragen. Ich bückte mich und fühlte an seinem Hals nach dem Puls. Die Mühe hätte ich mir sparen können. Er hatte seinen letzten Baseball-Schläger geschwungen. Sein Körper war noch warm. Auf seinen Lippen stand rosa Schaum, und seine Augen waren weiße Schlitze in dem fleckigen Gesicht.

Ich kämpfte meine Übelkeit nieder und trat über ihn hinweg in die Wohnung. Der Raum war billig möbliert aber sauber, bis auf eine dunkelrote Schmierspur von etwa fünfzehn Zentimeter Breite, die den Teppich von der Leiche bis zu einer sperrangelweit offenstehenden Tür auf der gegenüberliegenden Seite des Raumes verklebt hatte. Die Tür führte in ein Schlafzimmer, gerade groß genug, um einem Bett, einem kleinen Tisch mit Stehlampe und einer Kommode Platz zu bieten, von der die Farbe abblätterte. Hier überlagerte Korditgeruch den Kohl.

Die Kommode war mit Fläschchen und Cremetiegeln vollgestellt, deren Inhalt Frauen dazu dient, das Alter abzuwehren – keine kostspieligen Artikel, nur solche, die in jeder Drogerie zu haben waren. Weibliche Bekleidungsstücke, adrett zusammengelegt, füllten die Schubfächer. Die Etiketten trugen Namen von Kettenläden aus der Umgebung. Eine angebrochene Packung Damenbinden war unter einem Stoß Nylon-Slips versteckt.

Das ungemachte Bett gab nichts Interessanteres preis. Auf der schmalen Matratze war nur für eine Person Platz, was einen lasziven Polizeireporter, den ich bei der Free Press kannte, enttäuschen würde. Ein Paar verwaschene Damen-Jeans und ein brauner Baumwoll-Pulli waren achtlos über das Bettfußende geworfen worden. Ein Büstenhalter kringelte sich darunter auf dem Boden. Daneben stand ein ausgelatschter Turnschuh, zu klein für einen durchschnittlichen Männerfuß. Den Partner dazu entdeckte ich unter dem Bett.

Eine leichte Frühjahrsjacke hing neben einem leeren Kleiderbügel in dem engen Schrank. Zwei Paar Schuhe, für anspruchsvollere Garderobe gedacht als die Turnlatschen, standen auf dem Fußboden aufgereiht wie geduldige Wachposten. Im Oberfach des Schrankes lag ein teurer Kalbslederkoffer, allerdings nicht neu. Ich holte ihn herunter, machte mir dabei den Mantel staubig, und öffnete ihn. Er war leer.

In dem anderen Raum gab es außer dem Toten die üblichen Einrichtungsgegenstände, eine Stange Bel Airs, aus der drei Päckchen fehlten, Zeitschriften, an den Wänden billige Landschaftsdrucke in Wechselrahmen. Eine schwarze Schultertasche aus Kunstleder lag auf dem Tisch neben der Tür. Zwischen den üblichen Utensilien fand ich darin eins der fehlenden Zigarettenpäckchen und eine Brieftasche, die drei Zwanzig-Dollar-Scheine enthielt, zwei Fünf-Dollar-Noten und einen Ein-Dollar-Schein. Und ein Sparbuch mit einem Kontostand von dreihundertvierundsechzig Dollar.

Eine Küche gab es in der Wohnung nicht. Das Bad lag wahrscheinlich am Ende des Flurs. Etwas fehlte. Miss Marple hätte zweifellos sofort den Finger darauf gelegt, ungeachtet des Vorhandenseins einer Leiche. Ich zerbrach mir noch darüber den Kopf, als ich mich umwandte und den uniformierten Polizisten entdeckte, der mich von der Tür aus beobachtete. Sein junges Gesicht zeigte Angst, aber er hatte seine Waffe gezogen. Und in diesem Augenblick wurde mir mit einem flauen Gefühl in der Magengrube bewußt, daß ich meine auch gezückt hielt.

»Es ist eine Affenschande, daß sie uns unsere Viehtreiber-Stecken abgenommen haben.«

Der Sprecher war ein Polizeisergeant, schwarz, in Hemdsärmeln, mit einem runden, glänzenden Gesicht von der ungesunden grauen Farbe gekochter Leber. Der Raum, atembeklemmend und kahl bis auf den Stuhl, auf dem ich saß, war eine jener Verhör-Zellen, die ich ein dutzendmal im Polizeipräsidium erlebt hatte. Allerdings thronte ich zum erstenmal auf dem Ehrenplatz. Ich erkundigte mich nach der Uhrzeit. Meine Armbanduhr hatten sie mir abgenommen.

»Wo Sie hinkommen, wird die Zeit mit Kalendern gemessen.« Er kroch mir mit dem Kopf bis auf fünf Zentimeter ins Gesicht. Sein Atem roch wie ein Aschenbecher. »Wie ich schon sagte, ein Stoß oder zwei mit diesen niedlichen kleinen Elektroden, und Ihnen fällt alles wieder ein, sogar die Präambel unserer Verfassung.«

»Ich bin überrascht, daß Sie je davon gehört haben«, versetzte ich.

»Werd’ bloß nicht unverschämt, Nigger-Killer. Wer will denn behaupten, daß du mich nicht angegriffen und gezwungen hast, dir in reiner Selbstverteidigung die Fresse zu polieren?«

Als ich grinste, schlug er mir mit dem Handrücken über den Mund. Ich grinste weiter und spürte, wie mir Blut von meiner aufgeplatzten Lippe das Kinn heruntertroff. Er holte zur anderen Seite aus, um noch einmal zuzuschlagen, aber sein Partner hielt ihm den Arm fest.

»So werden die Kerle reich in dieser Stadt«, versuchte ihn der Partner zu beschwichtigen. »Indem sie die Polizei wegen Brutalität auf Schmerzensgeld verklagen.«

Kleiner als der Schwarze, aber stabiler gebaut, hatte der zweite Beamte einen Mop krauser gelber Haare und widerspenstige Brauen, die in seiner rötlichen Gesichtshaut staken wie Pinselborsten in frischer Ölfarbe. Seine hellblauen Augen funkelten, wenn auch nicht vertrauenerweckend, und sein Mund war zu einem konstanten schmallippigen Lächeln verzogen. Offenbar versuchte er den Eindruck des guten Onkels zu machen.

Der Schwarze schien ihn nicht dafür zu halten. Ihre Blicke blieben sekundenlang ineinander haften, und das Grau wich so plötzlich aus seinem Gesicht, als sei irgendwo in ihm ein Abflußhahn aufgedreht worden. Er sagte leise: »Okay«, und sein Arm wurde losgelassen. Mit einem Flunsch massierte er sein Handgelenk, während mir der andere ein Taschentuch reichte, um die Blutung zu stillen.

»Sie sind hingeflogen, kapiert?«

Ich richtete den Blick auf ihn, sah in seine hellblauen Augen und sagte: »Ja, kapiert.« Dann tupfte ich mir mit dem Taschentuch das Kinn ab. Es war nicht so viel Blut, wie ich gedacht hatte. Nicht so viel, wie es hätte sein können. Er beobachtete mich.

»Sie müssen Sergeant Cranmer entschuldigen. Manchmal ist er ein bißchen gereizt.« Er angelte ein zerdrücktes Päckchen Zigaretten aus seiner Hemdtasche und hielt es mir entgegen.

»Welche Sorte?« fragte ich.

»Luckies.«

»Dann lieber nicht.«

Er zuckte die Achseln und steckte das Päckchen wieder ein, ohne sich selbst bedient zu haben. »Es ist fast fünf«, beantwortete er die Frage, die ich schon beinahe vergessen hatte. »Sie sind jetzt anderthalb Stunden hier. Zu lange, um an der Geschichte festzuhalten, die Sie uns aufgetischt haben.« Seine Stimme war sanft.

»Aber lange genug, um die Ballistiker feststellen zu lassen, daß die Kugel, die in der Leiche des Kellners gesteckt hat, nicht aus meinem Revolver stammt«, erwiderte ich. »Und diese Masche mit dem guten und dem bösen Polizisten hat längst einen Bart.«

Sein Lächeln geriet ins Schwanken, und eine Sekunde lang sah es so aus, als wolle diesmal er mir eine verplätten. Aber seine Selbstbeherrschung hielt stand. »Wir warten noch immer auf den Bericht«, sagte er ruhig. »Aber es steht fest, daß aus Ihrer Waffe kürzlich nicht geschossen worden ist. Allerdings wäre es nicht das erstemal, daß für die Tat eine zweite Waffe benutzt wurde, derer man sich danach sicherheitshalber entledigt hat.«

»Brillante Schlußfolgerung, Lieutenant. Ich wette, Sie haben in der Schule einen Korkenzieher als Lineal benutzt.«

»Sie wurden gesehen, daß Sie geraume Zeit vor der Tat mit dem Opfer einen handgreiflichen Streit hatten und danach in einem blauen Cutlass, Baujahr 1970, Zulassungsnummer GJZ-600 flohen. Der Streifenpolizist, dem gegenüber diese Aussage gemacht wurde, entdeckte dieses Fahrzeug vor dem Wohnhaus und traf Sie mit einem Revolver in der Hand über das Opfer gebeugt an. Die Wohnung wird im Augenblick noch durchsucht, und ich habe Anweisung gegeben, auch die Nachbarschaft durchzukämmen. Falls meine Leute die Mordwaffe finden, werden wir alles daransetzen, in diesem Bundesstaat die Todesstrafe wieder einzuführen.«

Das gefiel mir gar nicht. Seine Konstruktion war zwar wacklig wie ein Hotelzimmer-Stuhl, aber wenn der Mörder seine Kanone tatsächlich irgendwo hinterlassen hatte, würde ich eine Woche lang kein Tageslicht sehen.

»Wer hat die Polizei gerufen?« wollte ich wissen.

Sein Lächeln war von diabolischer Freundlichkeit. »Gar nicht ungeschickt, Walker. Aber wir beschäftigen uns hier nicht mit Rachemaßnahmen.«

»Was sollte ich denn für ein Motiv haben? Den Kampf hatte ich gewonnen.«

»Vielleicht reichte Ihnen das nicht. Vielleicht wurden Sie gestört, bevor Sie die Sache zu Ende bringen konnten und kamen später zurück, um ihm zu folgen, bis sich eine bessere Gelegenheit ergab.«

»Vielleicht sind Sie auch scharf auf eine Beförderung und wollen sich nicht durch zu viele unaufgeklärte Morde die Chancen vermasseln lassen. Oder vielleicht wissen Sie sogar, wer es war und arbeiten für eine Sonderprämie.«

»Vielleicht bist du noch einmal auf die Schnauze gefallen und hast dabei deine Zähne verschluckt«, ging Sergeant Cranmer auf mich los. Sein Partner streckte den Arm aus, um ihn aufzuhalten.

Ich schüttelte grinsend den Kopf. »Ihr Bullen erinnert mich an einen Cocker-Spaniel, den ich mal als Junge hatte. Er konnte nur ein einziges Kunststück, aber das konnte er gar nicht oft genug zeigen.«

Zum erstenmal seit er den Raum betreten hatte, stieß der Lieutenant einen Fluch aus. »Ihr Privatdetektive seid doch alle gleich. So versessen darauf, möglichst viele Dollar zusammenzukratzen, daß ihr ganz vergeßt, wer eure Freunde sind. Wir könnten Ihnen Schutz bieten, wenn Sie den Mund aufmachen. Was glauben Sie, wie Phil Montana reagiert, wenn er davon hört?«

Ich sah ihn verständnislos an. »Was hat Montana damit zu tun? War der Kellner denn Stahlarbeiter?«

»Wohl kaum. Er war aber auch kein Kellner, jedenfalls nicht hauptberuflich. Sein Name war Bendigo Adams Jefferson, auch als Bingo der Schläger bekannt, wegen seiner Vorliebe für Baseball-Schlaghölzer. In den sechziger Jahren hatte er einmal das Zeug zu einem Schwergewichtsmeister, bis sie ihn wegen Rauschgifthandels schnappten und für zehn Jahre einsperrten. In Jackson freundete er sich mit Montana an, als Phil diese Strafe wegen schwerer Körperverletzung absaß. Nach seiner Entlassung machte Montana ihn zu seinem persönlichen Leibwächter. Daß er Bingo hatte, trug nicht anbeträchtlich dazu bei, ihn wieder an die Spitze der Stahlarbeiter-Gewerkschaft gelangen zu lassen. Aber wenn Sie das nicht schon alles wußten, bevor Sie Jefferson kalt machten – er hatte die Taschen voller Ausweispapiere. Jetzt den Dummen zu markieren, ist noch älter als unser guter-Polizist-böser-Polizist-Spielchen.«

»Seine Taschen zu durchsuchen blieb mir keine Zeit.« Ich überlegte. »Ein Mann in seiner Position muß eine Menge Feinde gehabt haben. Daß ich ihn da ausgerechnet bei einem Raubversuch umgebracht haben soll, klingt mehr als unwahrscheinlich.«

»Vor allem, da ein Streik droht und die Leute auf beiden Seiten eine Wut im Bauch haben. Was einer der Gründe ist, daß ich Ihnen die Geschichte, Jefferson habe Sie niederschlagen wollen, nicht abnehme. Nun überlegen Sie doch mal selbst, Walker. Er muß pro Jahr mindestens dreißigtausend nur dafür kassiert haben, furchteinflößend auszusehen.«

»Das kann aber nicht genug gewesen sein, sonst hätte er sich nicht noch Geld als Kellner dazuverdient.«

»Na schön«, sagte er geduldig. »Nehmen wir mal an, er hätte teure Gewohnheiten gehabt. Warum sollte er sich gerade Sie aussuchen? Als wir Sie festnahmen, hatten Sie ganze elf Dollar in der Brieftasche, und der Anzug, den Sie da tragen, hat seine beste Zeit auch schon hinter sich.«

Von dem Ring hatte ich ihm nichts gesagt. »Und warum habe ich eine Prügelei mit ihm angefangen? Das habe ich vergessen.«

»Es ist ein kurzer Schritt, Geld dafür zu nehmen, im Leben anderer Leute herumzubohren bis zu dem Punkt, Geld zu nehmen, um ein Leben zu beenden. Jeder kleine Gauner in Detroit weiß, daß auf Montana ein Kopfgeld ausgesetzt ist, seit er die Marionette der Mafia aus der Gewerkschaftsspitze herausgeboxt hat. Aber er erscheint nirgends ohne Bingo. Deshalb wurden Sie engagiert, zuerst Bingo aus dem Weg zu räumen. Entweder das, oder es war eine Mahnung der Stahlindustrie an Montana, linientreu zu sein. Was davon stimmt, Walker? Reden Sie.«

»Was ist mit Ann Maringer? Hat man sie gefunden?«

»Noch nicht. Aber wir werden sie finden. Sie könnte eine Augenzeugin sein.«

»Das stimmt«, pflichtete ich ihm bei. »Was ein guter Grund für den Killer wäre, sie mitgenommen zu haben. Vielleicht war es aber auch eine Frau. Wir leben in fortschrittlichen Zeiten.«

»Es könnte genauso gut sein, daß sie verschwunden ist, bevor sie ihr auch noch das Lebenslicht ausblasen konnten.«

»Ohne ihre Handtasche? Danach greifen Frauen doch zuerst, wenn sie es eilig haben.«

»Wer weiß, was in einer Frau vorgeht, wenn sie um ihr Leben fürchtet?« Es klang jedoch selbst nicht recht überzeugt. Er besaß zu viel Erfahrung, um das nicht auch schon überlegt zu haben, und daß ich es erwähnte, machte ihm noch mehr zu schaffen.

»Wie kommt es, daß niemand in dem Haus einen Schuß gehört haben will?«

Er schnalzte mit der Zunge, denn nun fühlte er wieder Boden unter den Füßen. »In dieser Nachbarschaft? Wir haben hier ein ziemlich großes Revier. Und wir haben von Schalldämpfern gehört. Ich habe sogar schon mal einen in der Hand gehabt.«

»Es gibt noch etwas, um darauf herumzukauen«, sagte ich. »Warum befanden sich keinerlei persönliche Gegenstände in der Wohnung? Keine Fotos, nichts. Ich habe ihre Handtasche durchsucht. Kein Personalausweis. Nicht einmal ein Führerschein oder der Zettel mit einem Zahnarzt-Termin. Hat Sie das kein bißchen neugierig gemacht?«

»Neugier«, meinte er nachdenklich. »Ich glaube, die habe ich schon mit meiner Unschuld verloren. Wir forschen natürlich auch in diese Richtung. Vielleicht ist sie nicht die Person, die sie zu sein behauptet. Von meinem Standpunkt aus betrachtet, sehen Sie deshalb keine Spur unschuldiger aus.«

Unser Kräftemessen begann mich zu ermüden. Ich fing an, mich schuldig zu fühlen, mir Vorwürfe zu machen, daß ich meine Deckung aufgegeben und ihm gestattet hatte, mein Alibi aufzubrechen. Das war die Methode, nach der die Polizei arbeitete, wie Priester mit umgekehrtem Vorzeichen aber mit demselben Ziel im Kopf: Bekenntnis.

»Ich glaube mich zu erinnern, daß ich ein Telefongespräch führen darf«, sagte ich.

»Na, so ein Pech, unsere Apparate sind alle gestört«, warf Cranmer ein.

»Halt den Mund«, sagte der Lieutenant.

Der geschäftige Betrieb außerhalb der schalldichten Verhörzelle ließ meine Ohren schmerzen. Aus dem Mannschaftsraum dröhnten Stimmen, Papier raschelte, Telefone schrillten, jemand hackte wie ein Specht auf einer alten Underwood-Schreibmaschine herum. Unter den aufmerksamen Blicken eines jungen Polizisten in Uniform ließ ich zwei geborgte Zehn-Cent-Stücke in ein Münztelefon fallen und wählte Lieutenant John Alderdyces Privatnummer. Besser als ein Anwalt war John alle Tage.

Kapitel 3

Die nächste Runde Fragen wurde durch ein Klopfen an der Tür der Verhörzelle unterbrochen. Cranmer steckte seinen Kopf herein und flüsterte dem Lieutenant etwas ins Ohr. »Mist!« rief sein Vorgesetzter und drängte sich dann an ihm vorbei hinaus. Die Tür wurde geschlossen.

Allein zurückgelassen, schlief ich auf dem harten Stuhl ein und träumte von Männern mit Löchern in der Brust, die sich durch grauenhaften Glibber schleppten, während aus ihren Nasenlöchern und aus ihren Mundwinkeln rosa Schaum quoll. Ich erwachte, die Hände um die Beine meines Stuhles geklammert, um John Alderdyce zu erblicken, der mich von der Türschwelle her mit finsterem Blick musterte. Ich rieb mir die Augen und fuhr mir mit den Fingern durch die Haare, um mich etwas präsentabel zu machen. Dabei fragte ich mich, um wieviel das Grau darin zugenommen haben mochte.

»Vielen Dank, John, daß du gekommen bist. Ich bin dir zutiefst verpflichtet.«

»Vergiß es«, sagte er. »Vergiß bitte auch mich. Es gibt nichts, was ich lieber täte, als zehn Stunden vor Dienstbeginn wieder ins Büro zurückzukommen. Tu mir den Gefallen und vergiß, daß ich je gelebt habe.«

Ein Schwarzer mit etwas groben Gesichtszügen und so viel Sinn für gute Garderobe, wie man es sich bei dem Gehalt eines Detektiv-Lieutenants leisten kann, hatte John in der Eile nach einem Oberhemd gegriffen, das aussah, als habe er es bereits während der ganzen Sechzehn- bis Vierundzwanzig-Uhr-Schicht getragen. Die Jacke im Safari-Look, etliche Schattierungen heller als die Hose, und das Halstuch wirkten dagegen taufrisch. Wir hatten uns vor zwanzig Jahren kennengelernt, als sein Vater und meiner als Partner eine Tankstelle auf der Westseite geführt hatten. Nicht, daß wir in unseren jeweiligen Berufen Freunde genannt werden konnten.

»Verlangen sie eine Kaution für mich?« wollte ich wissen.

»Nein, Fitzroy läßt dich so laufen.«

»Fitzroy?«

»Du hast gerade zwei Stunden mit ihm verbracht. Seid ihr euch nicht vorgestellt worden?«

»Vielleicht. Ich bin ein bißchen groggy. Hast du kräftig zulangen müssen?«

»Überhaupt nicht. Ich habe nur mit Logik gearbeitet.« John kochte noch immer. »Sie können keine Mordwaffe finden, und die Frau, die deinen Kampf mit Bingo Jefferson gemeldet hat, weigert sich, ein Protokoll zu unterschreiben.«

»Eine Frau«, sagte ich nachdenklich. »Rothaarig, gute Figur, mittelgroß.«

»Du hast sie also gesehen.«

»Mit ihrem Zuhälter. Sonst noch was?«

»Sie haben den Mörder noch nicht geschnappt, falls du das meinst.«

»Ich dachte an Ann Maringer.«

»Da könnten wir von derselben Person reden.«

»Das habe ich auch schon überlegt. Aber ich glaube nicht.

Er schob das erst einmal beiseite. »Was hast du zu Fitzroy gesagt? Gewöhnlich geht er nicht gleich so auf die Palme, wenn er mal in einem Fall nicht weiterkommt.«

Ich zuckte die Achseln. »Ich habe mir bloß nichts von ihm gefallen lassen. Willst du mir daraus etwa einen Vorwurf machen? Schließlich wollte er mir einen vorsätzlichen Mord anhängen.«

Ein uniformierter Polizist erschien hinter Alderdyce. »Entschuldigen Sie, Lieutenant, aber wir brauchen diesen Raum für einen Sittenstrolch.«

»Komm mit in mein Büro«, sagte Alderdyce.

Wir gingen erst einmal nach unten, um uns meine Sachen wiedergeben zu lassen. Der Sergeant an der Ausgabe, ein Veteran mit einer Zweistärken-Brille, vier Sternen am Ärmel und Bürstenhaarschnitt teilte mir mit, meinen Revolver müßten sie noch eine Weile behalten. Ich sagte, ich würde mich deshalb an seinen Captain wenden und er erwiderte, ich könne ihm mal den Buckel runterrutschen.

Auf dem Weg nach oben trafen wir Lieutenant Fitzroy, der uns mit einem Kordmantel und einem schmalkrempigem Hut bekleidet entgegen kam. Seine Kopfbedeckung ließ ihn wie einen Gnom wirken.