8,99 €

Mehr erfahren.

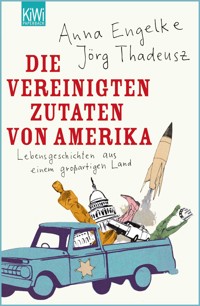

- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Es ist und bleibt ein Traumland Anna Engelke lebt schon seit fünf Jahren dort, und Jörg Thadeusz würde am liebsten schon morgen hinziehen: in die USA. Das liegt weniger an der viel beschworenen Weite des Landes oder am Traum vieler Männer, einmal den mittelalten Leib auf eine Harley-Davidson zu wuchten und auf der Route 66 Gas zu geben. Anna Engelke und Jörg Thadeusz geht es stattdessen um »den Amerikaner«, den es natürlich genauso wenig gibt wie »den Deutschen«. 313 Millionen Menschen leben in den USA. Manche sind gerade erst angekommen, andere leben schon so lange dort, dass sie genau erklären können, warum sie eine Südstaaten-Flagge am Auto wütend macht.In sechzehn liebevollen und höchst amüsanten Porträts wird gezeigt, wie viel Platz das große Land zwischen zwei Ozeanen den Menschen lässt. Politisch, persönlich und kulinarisch.Ein Buch für alle, die Amerika lieben.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 156

Veröffentlichungsjahr: 2012

Ähnliche

Inhalt

CoverTitelWidmungVorwortLichtAppetitTräumeGewinnenFreiheitGerechtigkeitWissenFurchtlosigkeitHumorWindFriedenGeschmackNächstenliebePioniergeistFingerfertigkeitGastfreundschaftDankbarkeitRezepteMike Mitchells Frühstücks-OmelettMildred Brummonds Rüblikuchen (aus dem Farmers Inn in Havana, Nord-Dakota)Chicken Pot PieTschechisches Rindergulasch à la Karel in Portland, OregonFrances’ Company Beef Stew – Frances’ Rinderschmorgericht für eine KompanieMango-Sahne-QuarkGebratener Alligator in Weißwein-Knoblauch-SauceKalte Gurken-Melonen-Kokosnuss-SuppeJackies Truthahn-SandwichesHeilbutt mit Sesamkruste und Süßkartoffelsuppe mit rotem CurryHannahs Hühnchen mit BrokkoliPizzelle – Italienische EiserkuchenRudis Schweinebraten, der aber in seiner bayrischen Heimat selbstverständ-lich »Schweinsbraten« heißen mussSchollenfilets mit Zitrone und KapernBuchAutorImpressumFür Hilly

und Brenda

Vorwort

Alle sehen gut aus.

Tolle Klamotten. Die Frauen fabelhaft frisiert. Selbst die Krawattenmuffel unter den Herren haben sich etwas Seidenes um den Hals gebunden.

Dann der Moment, auf den immer alle warten. Hochzeitsmarsch. Jetzt kommt die Braut. Am Arm des Vaters macht sie sich auf den Weg durch den Mittelgang der Kirche. Schon die Ersten, die sie sehen, können leider nicht anders. Bald lacht die gesamte Gemeinde. Der Braut ist ihre Aufmachung missverständlich geraten. Leider sieht sie aus, als hätte sie sich nicht mehr befreien können. Als sei sie auf dem Weg zur Vermählung unter der Wohnzimmergardine begraben worden. Später werden sich die Besserwissenden unter den Gästen zuraunen, sie hätten sich sowieso nie erklären können, warum sich der Bräutigam gerade diese Frau ausgesucht hat.

Diese Geschichte ist uns so zugetragen worden.

Bitter für die Braut, die doch vor allem schön sein wollte.

Hoffentlich kann sie mittlerweile selbst lachen, wenn sie sich an den misslungenen Auftakt ihres Ehelebens erinnert.

Wir können aber aus einem ganz anderen Grund auch den Bräutigam verstehen. Denn wir haben die vergangenen fünf Jahre mit einer Braut verbracht, die niemand versteht.

Immer wieder sind wir mit den Vereinigten Staaten von Amerika wach geworden. Das war meistens gut. Wir haben uns die USA angesehen und waren immer wieder begeistert. Oder auch befremdet. In dem Sinn, dass wir irgendwo ankamen, wo vieles für uns völlig neu war. Warum ist Montana so groß, und warum ist da eigentlich keiner? Was hat der Koch in New Orleans alles in den Topf geworfen, und was davon ist gesundheitsschädlich? Warum ist rund um Seattle so überdurchschnittlich viel erfunden worden?

Sie wurde eigentlich immer aufregender, diese Braut mit den weiß-roten Streifen und den fünfzig sternfunkelnden Augen.

Wenn wir auf Freunde, Bekannte oder Arbeitskollegen in Deutschland trafen, war aber auch schnell klar, dass wir unsere neue Liebe bitte still genießen sollen.

Jeder ist über die USA im Bilde. Oder hat zumindest ein solides Urteil, gebildet aus den vielfältigen Erfahrungen eines fünftägigen New-York-Weihnachtseinkaufs.

Wer erwähnt, dass er soeben aus Amerika gekommen ist, stellt sich bei einer Berliner oder Hamburger Abendeinladung sofort in einen Floskelschauer.

»New York ist nicht Amerika«, tönt es dann aus denen, die in der Mitte des Landes behämmerte Sektierer erwarten. Die zum Glück bald alle platzen werden, weil »die Amis ja so fett sind«.

Wer dann sagt, er sei nicht aus New York, sondern aus Washington D.C. angereist, der wird gefragt, ob es dort nicht schrecklich langweilig sei. Der Frager erwartet keine Antwort. Sondern gibt sie sofort selbst. Total langweilig, dieses Washington, wie Bonn. Und überhaupt, die amerikanische Politik. Obama ist gescheitert, auf ganzer Linie. Am Anfang unseres USA – Abenteuers war George W. Bush noch Präsident. Da warf sich so mancher jung gebliebene Hörfunkredakteur in rebellische Pose und erklärte, warum er unter solchen politischen Bedingungen nicht bereit sei, in die USA zu reisen. Das Schlottern über diese Boykottdrohung haben wir in Washington D.C. anschließend hautnah gespürt. Der Mann reiste lieber zum demokratischen Abtauchen an den Teil des Roten Meeres, den damals noch der Diktator Hosni Mubarak beherrschte.

Das ließe sich fortsetzen. Insbesondere wenn die Politik einer US – Regierung zum Objekt moralischer Empörung in Deutschland wird, ist kein Superlativ super genug. Dann stößt die germanische Erregungsdrüse ununterbrochen Tugendsekret aus.

Hätten Millionen Amerikaner unseren Großeltern immer noch so viele Care-Pakete geschickt, wenn sie gewusst hätten, dass unsere Altvorderen doch nur besserwisserische Kinder bekommen?

Wir möchten mit diesem Buch nicht Klassenbeste in der Schlaumeier-Schule werden. Wir können nicht aus Hinterzimmern der Macht berichten, weil wir uns dort nie aufgehalten haben. Wir wissen allerdings, dass diejenigen, die gerne eingeweiht tun, von diesen Hinterzimmern höchstens etwas ahnen. Wir können nicht vorausberechnen, wann die USA endgültig untergehen werden. Wir hoffen aber, dass das gar nicht passiert.

Stattdessen möchten wir Ihnen Freunde vorstellen. Einige Bekannte und Zufallsbekanntschaften. Mit ihren Lebensgeschichten, die sich vielleicht woanders so ähnlich hätten abspielen können. Vielleicht aber auch nicht. Bitte entscheiden Sie, ob und was Ihnen an den vorgestellten Persönlichkeiten amerikanisch vorkommt.

Wir sind allerdings in einem Punkt nicht kompromissbereit: Kürzlich erzählten wir einer Kollegin, wir würden uns in einem Buch unter anderem damit beschäftigen, was die Amerikaner gerne essen.

Sie ließ uns ganz abgeklärt an ihrer Expertise teilhaben und meinte, das würde ja dann wohl ein sehr kurzes Buch.

Wir waren beim besten Willen nicht überall. Aber wir waren von oben nach unten und von links nach rechts in diesem Land unterwegs. Wir haben dieses Buch in Portland, Oregon, begonnen und in Santa Fé, New Mexico, beendet. Selbst wenn wir uns ausschließlich mit dem Essen der Einheimischen beschäftigt hätten, könnte es dreimal so dick sein.

In diesem Buch sind die Geschichten von sechzehn Menschen in Amerika aufgeschrieben. Personen, zu denen wir »Ja« sagen. Gleichgültig, unter welcher Gardine sie hervorkrabbeln.

Anna Engelke

Zutat

Licht

Die Beatles waren in seinem Keller. In einem Karton mit der Aufschrift ›Beedles‹ hat der Washingtoner Fotograf Mike Mitchell Bilder vom ersten Konzert der Band in den Vereinigten Staaten aufbewahrt. Im Sommer 2011 saß Mike Mitchell im Auktionshaus »Christie’s« in New York City und sah die Gebote für seine Fotos steigen.

Mike Mitchell erinnert sich noch genau an das erste Mal. 1964 hat er zum ersten Mal in seinem Auto, einem alten Chevy, die Beatles gehört. Er war in Oxon Hill in Maryland unterwegs. In diesem Vorort südlich von Washington D.C. ist er aufgewachsen. In kleinen Verhältnissen. Aus dem Lautsprecher seines Autoradios sangen die vier Jungs aus Liverpool gerade »I want to hold your hand«. »Mich hat es sofort erwischt«, erzählt der heute 66-Jährige. »Die Musik war so mächtig, so kraftvoll. So etwas hatte ich noch nie vorher gehört.« Mike wollte nur noch eins: »Diese Band sehen.« Er hatte Glück: Die Beatles sollten in Washington ein Konzert geben – ihr allererstes Konzert in den USA. Die britische Band hatte zwar schon Millionen Fans in Europa, nicht aber in den Vereinigten Staaten. In den USA wurden die Beatles belächelt. Als eine britische Band, die amerikanischen Rock’n’Roll und Elvis nachspielt. Über die exzentrische »Beatlemania« in Großbritannien berichteten die US – Medien mit Distanz und Verwunderung – wenn überhaupt. Anfang 1964 änderte sich das allerdings. Mitgeholfen hatten dabei über fünf Millionen Plakate, auf denen landesweit für die Ankunft der Beatles in den USA geworben wurde. Und natürlich die Musik. Weniger als drei Wochen nach Erscheinen von »I want to hold your hand« hatten die Amerikaner 1,5 Millionen Singles gekauft. Der Song landete auf Platz eins. Den ersten Live-Auftritt der Beatles im amerikanischen Fernsehen bei der beliebten ›Ed Sullivan Show‹ verfolgten 75 Millionen Menschen. In Anbetracht von damals 190 Millionen US – Bürgern eine absolute Traumquote. Mike Mitchell saß auch zu Hause vor dem Fernseher. Zu diesem Zeitpunkt hatte er sich schon eine Karte für das Beatles-Konzert gesichert. Der 18-Jährige arbeitete seit vier Jahren nebenher als Fotograf. Für ein kleines Magazin in Washington, das es heute nicht mehr gibt. Er hatte seine Herausgeber bekniet, ihm eine Pressekarte zu besorgen. Und so konnte Mike Mitchell zwei Tage nach der ›Ed Sullivan Show‹ zum allerersten Konzert der Beatles in den USA gehen. Am 11. Februar 1964 im ›Coliseum‹. Damals eine große Sportarena in Washington, heute ein heruntergekommenes Parkhaus. Mit seiner 35mm Nikon in der Hand besuchte der junge Fotograf das Konzert. Geld für ein Blitzlicht hatte er nicht. Mike war auf das Licht angewiesen, das es im ›Coliseum‹ gab. Auf die Scheinwerfer, auf die Bühnenbeleuchtung. Die Arbeitsbedingungen für Mike und die anderen Fotografen im ›Coliseum‹ waren traumhaft. »Es wurde alles sehr locker gehandhabt«, schwärmt Mike. Kein Vergleich zu den strikten Auflagen und Absperrungen, mit denen sich Bildberichterstatter heute herumzuschlagen haben. Und vor allem: Es waren nur wenige Fotografen bei diesem Konzert. »Die etablierte Presse war immer noch skeptisch, und viele Journalisten haben die Beatles auch einfach nicht verstanden, weil sie einer anderen, einer älteren Generation angehörten«, erklärt Mike die überraschend geringe Anzahl. Er konnte sich völlig frei in der Konzerthalle bewegen. Während des Auftritts sogar auf die Bühne steigen. »Keiner hat mich aufgehalten«, sagt der Fotograf und schüttelt darüber noch heute ungläubig den Kopf. Die Beatles spielten sich im ausverkauften ›Coliseum‹ »die Seele aus dem Leib«, so beschreibt Mike ihr Konzert. Die Bühne war der Boxring genau in der Mitte der Halle. Vor, hinter und neben den Beatles rasteten die 8000 Glücklichen aus, denen es gelungen war, eine Karte zu bekommen. Das Gekreische der Fans war derart laut, dass sich die wachhabenden Polizisten gegen den Lärm Patronen in die Ohren steckten, erzählt Mike. Wie ungewöhnlich nah er an die Band herankam, ist in einem Dokumentarfilm über das Beatles-Konzert im ›Coliseum‹ zu sehen. Ab und zu huscht da ein junger Mann mit dunklen Haaren und einer Kamera ohne Blitzlicht am Boxring vorbei: Mike Mitchell. Seine Fotos der USA – Premiere der Beatles bekam allerdings kaum jemand zu Gesicht. Die Herausgeber des kleinen Washington-Magazins druckten gerade mal drei Bilder ab. Daneben veröffentlichten sie einen Text über die Beatles, der Mike heute noch peinlich ist. »Die Herausgeber haben auch zu denen gehört, die nicht kapiert haben, was die Stunde geschlagen hat.« Mike nahm seine etwa 15 Filme von dem Konzert im ›Coliseum‹ mit nach Hause und packte sie in eine Kiste mit der Aufschrift ›Beedles‹. Dort blieben sie.

»Ich habe sie nie vergessen. Ich wusste immer, dass es sie gibt, aber ich hatte andere Dinge zu tun«, sagt Mike Mitchell über seine Beatles-Bilder. Der Auftrag, das erste Konzert der Briten in den USA abzulichten, war für ihn der Anfang seiner Karriere. Seitdem arbeitete er als Fotograf. Durchaus gut bezahlt als kommerzieller Fotograf, als Künstler jedoch mit weniger Fortune. In der schweren Immobilienkrise 2007/2008 geriet Mitchell finanziell heftig ins Schlingern. »Ich kann nicht besonders gut mit Geld umgehen«, räumt Mike ein. Er kam mit der Ratenzahlung für sein Haus in Washington in Verzug. Dort hatte er sich inzwischen ein Foto-Atelier ganz nach seinem Geschmack eingerichtet. Eine Spiegelkonstruktion auf dem Balkon sorgte für maximales Licht in seinem Studio. Denn Licht spielte und spielt in seiner Arbeit eine große Rolle. Damals bei dem Beatles-Konzert aus purer Not – weil er kein Blitzlicht hatte. Aber aus dieser Not hat der Fotograf im Laufe der Jahre eine eigene Kunstform gemacht. »Ich fotografiere Licht«, so beschreibt Mike seine Fotoarbeiten. Als es dann 2008 für ihn finanziell immer enger wurde, erinnerte er sich an die Filme mit den Beatles-Aufnahmen im ›Coliseum‹. »Sind die Bilder wohl was wert?«, fragte sich Mike und ging in den Keller, um zwischen Hunderten von Filmen und Negativen nach der ›Beedles‹-Kiste zu suchen. Sie war tatsächlich noch da. Mehr als vierzig Jahre hatte er sie nicht geöffnet. Die Negative darin: ein Schatz. Den er aber erst mit modernen Entwicklungsmethoden so richtig zum Funkeln bringen musste. »Foto-Archäologie« nennt Mike Mitchell das, was er mit den Negativen gemacht hat. Befreit von Staub und Kratzern, bearbeitet mit neuester Digitaltechnologie kamen unglaublich schöne, regelrecht magische Bilder zum Vorschein. Alle in Schwarz-Weiß. Nahaufnahmen von John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr und George Harrison. Bilder von den Beatles, wie es sie sonst kaum gibt auf der Welt. Und in jedem Foto spielen Licht und Schatten eine ganz besondere Rolle. »Ohne Blitz blieb mir nichts anderes übrig, als mich vom Licht leiten zu lassen«, so der Fotograf. »Nicht ich habe mit dem Licht gearbeitet, sondern das Licht mit mir.« Mikes größter Stolz ist eine Aufnahme, die die vier von hinten zeigt. Das Scheinwerferlicht im ›Coliseum‹ erzeugt eine Art Lichtkranz um ihre Köpfe. Fast wie ein riesiger Heiligenschein. »Damals, 1964, hätte ich dieses Bild links liegen lassen müssen. Es wäre zu dunkel gewesen, um davon einen Abzug zu machen«, stellt Mike fest. Mehr als 800 Stunden verbrachte er damit, insgesamt 46 Bilder zu restaurieren. Während er an den Abzügen arbeitete, hörte er die Beatles-Lieder von damals. Bei seiner lebenslangen Liebe für Licht überrascht es wenig, dass er den Beatles-Song »Here comes the sun« am meisten mag.

Irgendwann hatte Mike zwar diese großartigen Schwarz-Weiß-Aufnahmen entwickelt, aber Geld hatte er damit immer noch nicht verdient. Alle Versuche, die Bilder zu vergolden, liefen ins Leere. Im Jahr 2010 war dann auch der letzte Dollar ausgegeben, Mike konnte die Raten nicht mehr zahlen, er verlor sein Haus. Fast dreißig Jahre lang, knapp die Hälfte seines Lebens, hatte er darin gewohnt. Ende 2010 wurde sein Haus zwangsversteigert. Ein schlimmer Einschnitt. Der Fotograf, der nichts mehr liebt als das Licht, musste aus seinem sonnendurchfluteten Heim in eine dunkle Kellerwohnung ziehen. Ein Freund hatte ihm das kleine Apartment kostenlos zur Verfügung gestellt. Mike spricht heute noch von der »Höhle«. Aber dann passierte Anfang 2011 etwas, das seinem Leben eine völlig neue Wendung gab. Seine gute Freundin und Geschäftspartnerin June Miller – die Mutter der Schauspielerin Sienna Miller – hatte einen Lunchtermin in New York. Zufällig saß eine Kuratorin des Auktionshauses Christie’s mit am Tisch. Sie hörte die Geschichte der Beatles-Bilder. Als sie die Aufnahmen sah, war ihr sofort klar: »Das ist ein Jackpot.« Denn von dem allerersten Beatles-Konzert in den USA gibt es heute kaum noch Fotos. Und schon gar nicht in dieser Qualität. Christie’s organisierte eine große Versteigerung in New York, die im Sommer stattfinden sollte. Aber zunächst schickten sie die Bilder in ihre Dependance nach London. Dort bekam die erste Frau von George Harrison eine Privatführung, um sich die ungewöhnlichen Fotos anzuschauen.

Kaum jemand, der diese Bilder sieht, bleibt von ihnen unberührt. »Mir kommt es so vor, als seien die Bilder erst jetzt reif für die Öffentlichkeit«, sagt Mike Mitchell. Für ihn hat sich mit der Auktion seiner Fotos ein Kreis geschlossen. Das Medieninteresse an den bisher unbekannten Beatles-Aufnahmen war riesig. Mike gab zig Interviews. CNN, NBC, die BBC und die ARD, das Wall Street Journal und die New York Times – alle wollten mit ihm sprechen. Selbst im hellen Scheinwerferlicht zu stehen war für den Mann hinter der Kamera eine außergewöhnliche Erfahrung. »Wie ein Start im Spaceshuttle« kam Mike das vor. Mit einem unheimlichen Schub in völlig unbekannte Sphären katapultiert. »Du guckst von oben auf die Welt und weißt nicht, ob du jemals wieder auf die Erde zurückkommst«, beschreibt er diese Zeit. 100000 Dollar könnten bei der Auktion zusammenkommen, hatten die Christie’s-Experten geschätzt. Am Ende der Versteigerung war es dreimal so viel: 361937 Dollar. Mikes Lieblingsbild, das die vier Beatles mit einer Art Heiligenschein zeigt, hat allein über 68000 Dollar eingebracht. Tosender Applaus im Publikum. »Als hätten mir dort alle persönlich auf die Schulter geklopft«, erinnert sich der Fotograf an den Abend bei Christie’s in New York. Seit dieser Erfahrung kann Mike sich gut vorstellen, warum Prominente von diesem Gefühl des Zuspruchs abhängig werden. Und Mike? Ein Jahr später lebt er noch immer in der Kellerwohnung in Washington D.C. In der dunklen Höhle. Zwar haben ihm die Beatles-Bilder viel Geld eingebracht, jedoch nicht genug, um sich in der teuren US – Hauptstadt wieder ein Haus zu kaufen. Aber dennoch hat sich sein Leben verändert. Wenn Mike erzählt, dann gibt es für ihn eine neue Zeitrechnung: »vor Christie’s« und »nach Christie’s«. »Nach Christie’s« hat er mehr Vertrauen in sich selbst und seine Arbeit. Mit diesem neuen Schub an Selbstbewusstsein geht er jetzt sein Leben an. »Im ersten halben Jahr nach der Versteigerung habe ich mehr als zwanzig Kilo abgenommen«, erzählt Mike stolz. Denn den Mann, den er im Sommer 2011 die Interviews zu den Beatles-Bildern geben sah, fand er eindeutig zu dick. Zu viel Gesicht, zu viel Bauch. Mike zeigt ein Zeitungsfoto von sich mit Sienna Miller. Die schöne, schlanke Schauspielerin und er sehen sich in London seine Fotos an. »Das bin doch nicht ich«, meint Mike und zeigt auf seinen damaligen Umfang. Heute spricht er von »Mike Mitchell 2.0«. Er fährt viel Rad, verbringt den Großteil seiner Tage draußen. In »Hains Point«, einem Park am Potomac, nicht weit weg von der Mall, Washingtons Prachtmeile. »Mein zweites Büro« nennt er den Platz am Fluss. »Nach Christie’s« hat er schon mehr als 12000 Fotos gemacht. Experimente mit seinem iPhone und Licht. Er probiert Selbstporträts aus und denkt über künftige Ausstellungen nach. Vor Kurzem hat ein Sammler angerufen, der ihm noch mehr Beatles-Bilder abkaufen will. Mike macht einen zufriedenen Eindruck. Früher hat er sich immer vorgestellt, wie er sich zum fünfzigsten Jahrestag seines Highschool-Abschlusses mit einem Hubschrauber einfliegen lässt. Links und rechts jeweils eine Blondine im Arm. So wollte er den Leuten in seinem Washingtoner Vorort gegenübertreten: »Seht her. Ich habe es geschafft.« Das Geld, um sich den Hubschrauber zu mieten, hat Mike Mitchell heute, aber nicht mehr den geringsten Wunsch, die Idee auch in die Tat umzusetzen. »Ich möchte das weitermachen, was ich jetzt mache«, sagt Mike. Allerdings: Mit wenigstens einer der beiden Hubschrauber-Blondinen im Arm bei dem Highschool-Treffen aufzutauchen, dagegen hätte er wohl auch heute nichts.

© Mike Mitchell

© Mike Mitchell

Zutat

Appetit

Zwölf Mahlzeiten täglich, jeden Tag auf der Straße. Aber sie haben es so gewollt. Jane und Michael Stern wollten jedes Esslokal in den Vereinigten Staaten testen. Nach und nach fiel ihnen auf, wie groß ihr Heimatland ist. Für ihre Leser und Hörer steht aber mittlerweile auch fest, was die Sterns für das kulinarische Amerika am Straßenrand bedeuten: Sie sind schlicht die Größten.

Sie kommt aus einem schrecklichen Dorf. Jane war dort umzingelt. Etwas zu weit die Straße runter, da lauerten schon die Puerto Ricaner. Die sie umbringen wollten. In der anderen Richtung war es nicht besser. Zu weit die Straße hoch warteten die Schwarzen. Und was wollten die? Genau: Jane umbringen. In den ungefähr dreißig Blocks, die ihr blieben, kannte sie bald jede Ecke. Sie musste also auch noch fürchten, vor Langeweile umzukommen.

Janes Heimatdorf heißt Manhattan. Wichtigster Stadtteil von New York. Für viele die inoffizielle Hauptstadt der Welt.