9,99 €

Mehr erfahren.

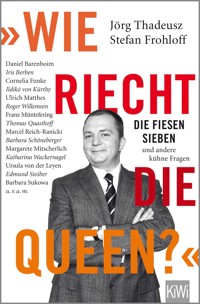

- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

»Charmanter als Thomas Gottschalk. Aber auch gefährlicher« Stern 400 Gäste, von Barbara Schöneberger, Iris Berben und Christian Berkel über Ursula von der Leyen und Ole van Beust bis hin zu Thomas Quasthoff oder Cornelia Funke – Jörg Thadeusz begrüßt so ziemlich alle Politiker, Schauspieler, Sportler, Musiker und Autoren als Gäste in seiner Gesprächssendung, die im deutschsprachigen Raum Rang und Namen haben. Sein charmanter Plauderton und die akribische Vorbereitung locken die Interviewten regelmäßig aus der Reserve, und es entstehen ehrliche, sehr persönliche und immer äußerst unterhaltsame Gespräche. Höhepunkt einer jeden Sendung sind »Die Fiesen Sieben«, Fragen, die den Gast immer komplett unvorbereitet treffen. Manchmal sind sie unverschämt, immer sind sie völlig überraschend. Dieser Band versammelt die besten, witzigsten und interessantesten Interviews aus 400 Sendungen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 389

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

Inhalt

TitelVorwort von Dagmar ReimFragenGästeDaniel BarenboimCornelia FunkeMarcel Reich-RanickiBerti VogtsDominique HorwitzJosef WilflingUlrich MatthesHans-Dietrich GenscherUdo ReiterWolfgang JoopChristian BerkelRoland HetzerHarald KrassnitzerKlaus WowereitMargarete MitscherlichAndrea SawatzkiRüdiger NehbergThomas ThiemeGerd RugeIris BerbenDr. Richard von WeizsäckerBarbara SchönebergerAndreas KnieriemAnnette FrierGregor GysiKatharina WackernagelProf. Dr. Thomas SüdhofRoland KaiserKatarina WittHorst BrandstätterRenate KünastChristian LohseArmin Mueller-StahlClaudia RothThomas QuasthoffUrsula von der LeyenMichael StichEdmund StoiberHeike MakatschOle von BeustDr. Wolfgang SchäubleIldikó von KürthyKarl Max EinhäuplPeter StruckClaudia MichelsenJürgen von der LippeFrank SchöbelWolfram und Barbara SiebeckRoger WillemsenFranz MünteferingBarbara SukowaBuchAutorenImpressumVorwort von Dagmar Reim

Intendantin des rbb

Wer zu Thadeusz geht, weiß, was er tut. Aber nicht, was dann passiert.

400 Frauen und Männer sind diesen Weg gegangen. Um zu verstehen, was in dieser Sendung geschieht, betrachten wir die Sache einfach mal so, wie Herr Thadeusz es zu tun pflegt:

Die Akte Thadeusz

46 Jahre alt, meist gut gekleidet, groß gewachsen, Jogger, Buchautor, Moderator im rbb Fernsehen, bei radioeins vom rbb und zahlreichen Veranstaltungen, Galas, Preisverleihungen vom »taz Panther« bis zum »Henri«.

Was zu seinen Gunsten vorliegt:

Seine Sendung ist keine Show, sondern ein Gespräch.

Seine Gäste haben mehr zu bieten als einneuesAlbumeinneuesBucheinenneuenFilm.

Seine Fragen sind Fragen und keine Startrampen für Plattitüden.

Er interessiert sich für seine Gäste mehr als für sich selbst.

Er ist von altmodischer, ehrlicher Höflichkeit.

Er ist hartnäckig, aber nicht penetrant.

Er zeigt Haltung, keinen missionarischen Eifer.

Was zu seinen Ungunsten vorliegt:

Manchmal ist er groß kariert (genau genommen: sein Anzug).

Lust, diesen Mann kennenzulernen? Fünfzig Überlebende seiner Interviews geben in diesem Buch Auskunft. Sie waren bei Thadeusz. Das nachzulesen, macht Spaß.

Fragen

Jeder von uns muss Fragen fragen.

Sonst tut sich nichts im Leben. Zu keinem Zeitpunkt, in keinem Alter.

–

Kann ich mehr Taschengeld (haben)?

–

Möchtest du mit mir gehen?

–

Möchtest du mich heiraten?

–

Ist das dein Ernst? (Kind kommt)

–

Warum hast du nicht angerufen? (Kind kam nicht rechtzeitig)

–

Wie lange noch, Herr Doktor?

Damit dieses Buch für Sie einen unmittelbaren praktischen Nutzen hat und wir es womöglich sogar in das »Lebenshilfe«-Regal schaffen: Fragen halten jung.

Gleichgültig, aus welchem hautstraffenden Grünzeug Sie sich womöglich Ihren Smoothie mixen: Wer keine Fragen mehr hat, sieht schnell alt aus.

Wenn Ihnen eine ältere Frau mit grimmigen Gesichtszügen im Zug gegenübersitzt, dann fragen Sie sie, was für ein Wetter herrschte, als sie ihren späteren Mann zum ersten Mal traf. Nach meiner Erfahrung hellen sich dann nicht nur die Gesichtszüge auf. Die Frau wird auch größer. Eine Frau mit einer persönlichen Geschichte. Die Sie vorher nicht kannten.

Die »Nicht-Frager« sind sicher, dass sie im Bilde sind:

Alte Frau im Zug, womöglich ein dickes Buch und mürrischer Ausdruck. Pensionierte Deutschlehrerin, Exbeamtin, wahrscheinlich Witwe, womöglich jammerparat. Lieber nicht ansprechen.

Die Bescheidwisser können auch Auskunft zu der Sendung geben, die wir im Programm des rbb zum mittlerweile 400. Mal produzieren.

Generell wissen die, dass Sendungen, die keinen Erfolg haben, unmittelbar abgesetzt werden. Denn, so sehen das die Bescheidwisser: Heute gibt es für nichts mehr Geduld.

Unsere Sendung war anfangs sehr erfolglos.

Aber Dagmar Reim, die Intendantin des rbb, wollte diese Sendung unbedingt und hatte viel Geduld. Sie wollte gute Gespräche, sie wollte Fragen und Antworten. Ich zögerte anfangs, denn ich wollte lieber etwas anderes machen. Was Cooles. Wo ich nicht nur beweise, wie gut ich mich mit eigentlich allem auskenne. Sondern mich auch noch über die lustig machen kann, die nicht so gut Bescheid wissen. Satire eben.

»Es gibt für einen Journalisten keine schönere Aufgabe«, hat Dagmar Reim damals gesagt. Damit hatte sie nicht nur recht. Aus heutiger Sicht würde ich sagen, man sollte eine Variante dieses Satzes auf die Rückseite von Weißweinflaschen schreiben. Medienleute lieben Weißwein. »Frag mal wieder was«, könnte da stehen. Je mehr sich die Flasche leert, desto deutlicher müsste der Schriftzug zu lesen sein.

Über unsere Sendung haben hin und wieder Kollegen geschrieben. Meistens hatten sie keine Fragen, sondern nur die Antworten. Es sei eben ein weiteres Gequassel.

Mitunter haben mir die Zuschreibungen gefallen. So beschrieb mich der Autor eines Szenemagazins als »Milupa-Gesicht«. Darauf verlasse ich mich heute, wenn ich eine Frage im Schilde führe, die sich eigentlich nicht gehört.

Einem Babyface kann niemand wirklich gram sein.

Zum Kern der Sache machte sich niemand auf den Weg.

Zwei Menschen unterhalten sich. Das kann das beste Entertainment sein, das jemals erfunden wurde.

»Das hier ist ja auch ein Spiel«, hat Heike Makatsch mit einem Glucksen gesagt. Stimmt. Für beide Beteiligten gibt es die unterschiedlichsten Rollen. Ich war schon Kläffer und Schleimer, berührt und verärgert. Wolfgang Schäuble war entspannt, Barbara Sukowa amüsiert-hinterlistig und der Mann von der Mordkommission, Josef Wilfling, Respekt einflößend.

Manche Fragen sind wie ein Kitzeln unter der Achsel des anderen. Ungehörig, grenzverletzend, aber in der Lage, einen besonderen Moment zu schaffen.

Beinahe hätte ich es mich nicht getraut. Dann fragte ich den ehemaligen BDI-Vorsitzenden Hans-Olaf Henkel aber doch plump und kurz: »Wie viel Geld haben Sie?«

Dieser um kein Wort verlegene Mann war für einen ausführlichen Augenblick sprachlos. Wie wunderbar, ein Henkel-Tabu. Oder ein allgemeines. Und wenn ja, warum eigentlich?

Wie viel Angst haben Sie davor, sich noch einmal neu zu verlieben? Die Frage ging an den Präsidenten des Europäischen Parlaments, Martin Schulz.

Der hatte vorher locker aufgespielt. Ließ die Anekdoten aus seiner Zeit als Bürgermeister von Würselen schnurren. Die vielen Termine, die vielen Sprachen in Brüssel und Straßburg. Liebe gehört da selbstverständlich nirgendwohin.

Der Präsident geriet in Anstrengung, schob sich die große Brille auf der Nase zurecht. »Wenn Sie mich so fragen«, seufzte er, »dann fällt mir auf, wie sehr ich meine Frau liebe.«

Diese Antwort kam so aufrichtig und so wahrhaftig, dass es mir kurzfristig die Sprache verschlug.

Wie viele andere war auch diese Antwort ein Geschenk.

Der Frager räumt mit seiner Frage ein, dass er etwas nicht weiß. Deswegen fragt er. Der Beantwortende kann die Frage wegwischen. Oder, wie die meisten unserer Gäste, großzügig sein. Sich um die Antwort bemühen und die dann auch hergeben. Auch wenn mancher Gast dabei das Gefühl hatte, dass das hier jetzt überhaupt nicht hingehört.

In diesem Buch wird häufiger von »wir« und »unserer« Sendung die Rede sein. Aber wir sind wirklich viele.

Eine Persönlichkeit möchte ich hervorheben.

Als die Sendung startete, saß ich zwischenzeitlich mit einem sehr jungen Studiogast auf dem Boden zwischen Schallplatten. Zwischendurch kam dann eine Stewardess mit einem Getränketrolley herein. Unser damaliger Unterhaltungschef Helmut Lehnert hat zwar gesehen, dass wir viel Unfug treiben. Aber er hat es nicht nur gesagt, sondern er hat uns spüren lassen, dass er an die Sache glaubt.

Gäste

Wir stellten Weihnachtsbäume um einen Gast herum, weil die Sendung kurz vor Weihnachten ausgestrahlt wurde. Wir nötigten eine Schauspielerin, mit dem Moderator einen Dialog aus »Romeo und Julia« zu lesen, denn das entsprach unserer Vorstellung davon, was Schauspielerinnen, die auch am Theater spielen, den ganzen Tag lang machen. Eine Schriftstellerin sollte mit Barbie & Ken eine Liebesszene nachstellen. Als Schocktherapie, weil es in ihren Büchern selten Liebesszenen gibt. Ein Fußballkommentator musste Tipp-Kick gegen den Moderator spielen. Weil ein Mensch, der Fußballspiele kommentiert, das zu können hat. Ganz toll fanden wir auch die Idee, nach fünfzehn Minuten Getränke zu servieren – ein Purser rollte einen Trolley herein, fragte nach Getränkewünschen und schenkte umständlich ein. Weil wir einen Gag in der Mitte haben wollten.

Am Schreibtisch ersonnen, entpuppten sich diese »Redakteursideen« in der Sendung vor allem als: störend. Jedes Gespräch wurde zuverlässig durch unsere Lustigkeitsversuche geschreddert. Manche Gäste wähnten sich auf einem Kindergeburtstag. Was sicherlich schön gewesen wäre, wenn wir die Party dann auch konsequent gefeiert hätten.

Aber es sollte auch darum gehen, mit dem Gast ein irgendwie »tief gehendes Gespräch« zu führen. Oder ihn »aus dem Konzept zu bringen«, ihn »zu knacken«. In unserer Sendung sollten Gäste so zu erleben sein, wie sie noch keiner erlebt hatte. Sie sollten unerhörte Dinge sagen, Geheimnisse preisgeben und dabei auch noch lustig sein.

Auch bei der Frage, wen wir in die Sendung einladen, blieb nichts dem Zufall überlassen. Noch vor der ersten Sendung begannen wir, mögliche Gäste in allerlei Kategorien einzuteilen: Politiker, Schauspieler, Sportler, Wissenschaftler, Autoren, Musiker – jeder mögliche Gast wurde verschlagwortet. Wir erstellten lange Listen mit Namen, die Diskussionen darüber, wer eingeladen wird, waren hitzig, die Argumente für oder gegen einen Gast fast immer schwach. Mal sollten Gäste prominent sein, dann wurden Neuentdeckungen favorisiert. Sie sollten aus Berlin kommen. Aus Brandenburg. International bekannt sein und regional bedeutend. Mehr Frauen, weniger Männer, weniger Schauspieler, mehr Wissenschaftler. Bald schon erfanden wir Unterkategorien: Als ein Skispringer zu Gast war, schauten sehr viele Menschen zu, wir bildeten sogleich die Kategorie »Wintersportler« und wollten von nun an viele Menschen einladen, die im Schnee ihrem Beruf nachgingen. Ein Gespräch mit einem Kabarettisten fanden weniger Menschen sehenswert, wir beschlossen, nicht mehr so viele Menschen einzuladen, die im Humorhandwerk tätig sind.

Es ging um eine »ausgewogene Mischung«, wir hatten den Ehrgeiz, Gäste aus allen gesellschaftlichen Gruppierungen in der Sendung zu haben. Bald war die Kategorie wichtiger als der Gast selbst. Hatten wir den Eindruck, erst mal genug Schauspieler eingeladen zu haben, musste ein Politiker her, Schriftsteller sollten sich mit Wissenschaftlern abwechseln.

Hinter all diesen Verrenkungen stand eine diffuse Vorstellung davon, wen und was der Zuschauer wohl gerne sehen würde. Und zuverlässig enttäuschten die Zuschauer unsere Erwartungen. Und wir die Erwartungen der Zuschauer.

Die Redakteursideen und Kategorien der Anfangszeit hätten wir vermeiden können, wenn wir uns nicht selbst misstraut hätten.

Denn auf dem Zettel, den wir vollmundig als »Formatbeschreibung« betitelt und als Konzept für »Thadeusz« beim rbb eingereicht hatten, stand ganz oben:

»Die Gäste sind spannend und fähig, über sich zu sprechen.« Diesen Satz (und sonst nichts) hatten wir unter dem Stichpunkt »Die Gäste« notiert. Und unter der Überschrift »Die Sendung« hatten wir uns überlegt: »Die Sendung ist 30 Minuten lang, Gast und Gastgeber sitzen sich an einem Tisch gegenüber und unterhalten sich.«

Hätten wir uns von Anfang an daran gehalten, wären einigen Gästen Unannehmlichkeiten erspart geblieben. Und die Schubladen, in die wir unsere Gäste anfangs schubsten, wären gar nicht erst aufgegangen.

Gott sei Dank haben wir unser ursprüngliches Konzept wieder hervorgekramt. Und vertrauen darauf, dass nahezu jeder Mensch etwas Spannendes zu erzählen hat. Denn ein gutes Gespräch hängt nicht von der Prominenz oder Profession eines Gastes ab. Sondern vor allem davon, ob es gelingt, eine angenehme Gesprächsatmosphäre zu schaffen. Die den Gast in eine Stimmung versetzt, in der Momente der Wahrhaftigkeit sichtbar werden.

Daniel Barenboim

(2011)

Ich hätte ihn auch in einer Fahrradrikscha durch Berlin gefahren. Oder ihn über den Schlachtensee gerudert. Daniel Barenboims Wunsch war viel leichter zu erfüllen. Er wollte gerne während des Gesprächs eine Zigarre rauchen. Na klar. Aber sicher. Er käme sich vor wie ein »Miniatur-Helmut-Schmidt«, sagte er und paffte mit Wonne.

Es war nicht kokett gemeint. Nur ist Daniel Barenboim alles andere als eine Miniatur. Im Alter von acht Jahren das erste Konzert. Er ist zwölf, als Wilhelm Furtwängler anbietet, er möge doch zum Klavierspielen nach Berlin kommen. Es ist das Jahr 1954. Nach Meinung des Vaters noch zu früh, um einen jüdischen Jungen nach Deutschland zu schicken.

Während des Gesprächs denke ich an Freunde, die durch Yoga oder lange Wanderungen versuchen, »mittiger« zu werden. Sie wollen mit sich »ins Reine« kommen. Was würden sie darum geben, wenn sie so entspannt dasitzen könnten wie der Generalmusikdirektor der Staatsoper. Zwischendurch umschließt er die dicke Zigarre mit dem Mund so komplett, als wäre der Stumpen ein köstlicher Lutscher. Jemand, der unbedingt gefallen möchte, macht so was nicht. Schon überhaupt nicht im Fernsehen.

Es könne ihm nicht darum gehen, dass ihn alle gernhaben. Für jemanden, der ein Orchester leitet, sei das undenkbar. Allerdings hat ihn sein Orchester zum Chef auf Lebenszeit gewählt. Auch die, denen er unsympathisch ist, haben für ihn die Hand gehoben. Denn die Wahl war einstimmig. Besser und größer geht es nicht, findet Barenboim. Denn in dieser Wahl drückt sich für ihn das Maximalmögliche aus: musikalisches Vertrauen.

»Ich bin einer der besten Musiker unserer Zeit«, liest er widerwillig aus der Akte vor. Anschließend guckt er nur. Wie ein verstimmter Rabe. Augenblicklich komme ich mir vor wie ein Hornist, der danebengetutet hat: »Und diesen Ton wollen Sie mir allen Ernstes anbieten?«, scheint sein Starren sagen zu wollen.

Wie ist das, wenn man in der Royal Albert Hall vor einem Orchester steht und die große Musik von Beethovens Neunter entstehen lässt, Herr Barenboim?

»Es ist das Schönste, was man haben kann«, antwortet er überzeugt und überzeugend. Da dieser Superlativ ohnehin nicht zu überbieten ist, sagt er nur diesen Satz.

Am Ende des Gesprächs blendet er mich dann aus, wie es nie vorher und nie nachher geschah: Im Qualm seiner Zigarre bin ich schlicht nicht mehr zu sehen.

Die Akte Barenboim

Also. Mein Name ist Daniel Barenboim. Das stimmt. Ich habe auch einen Mittelnamen – Moses –, aber damit müssen wir uns nicht beschäftigen. Der Name ist jüdisch und bedeutet »Birnenbaum«. Ich bin noch – nicht mehr lange – 69 Jahre alt, in zweiter Ehe verheiratet und Vater von zwei erwachsenen – na ja – Söhnen. Hm. Natürlich sind die … die waren schon erwachsen, als sie noch klein waren. Das habe ich sehr schnell gelernt, wahrscheinlich, weil ich meine Kinder relativ spät im Leben bekam. Ich war vierzig, als mein älterer Sohn geboren wurde. Und irgendwie habe ich die Intuition gehabt, dass man es sowieso nicht richtig machen kann mit den Kindern. Man macht es immer falsch. Entweder man behandelt sie viel zu lang als kleine Babys – »komm, mein Schatz, mach das, und willst du nicht …« – oder man versucht zu früh, ihnen Verantwortung zu geben und sie anspruchsvoller zu machen. Und ich habe mich ganz bewusst für die zweite Variante entschieden. Ich habe schon sehr früh angefangen, sie in diese Richtung, nicht als Erwachsene, aber … wahrscheinlich zu früh, zu erziehen. Ich bin jetzt sehr froh darüber. Die waren sehr reif, viel reifer als ihre Freunde von der Schule, geschweige vom Kindergarten.

Geboren wurde ich in Buenos Aires. Meine Eltern waren beide Klavierlehrer. Bereits als Siebenjähriger spielte ich vor Publikum Beethovens Sonaten. Nicht ganz richtig, ich habe Klavier gespielt, da war kein Beethoven. Aber klingt schön, nicht wahr? Wie ein Weihekuss … Der elfjährige Liszt, sagt man, hätte einen Weihekuss von Beethoven bekommen, als er in Wien gespielt hat, aber ich habe keinen Beethoven gespielt.

Mit neun gab ich ein Konzert im Salzburger Mozarteum und spielte sogar auf Mozarts Spinett. Als ich zehn Jahre alt war, zogen meine Eltern mit mir nach Israel. Seit ich als Dirigent 1967 in London debütierte, bin ich überall auf der Welt gefragt. Na ja, gefragt … na ja.

Seit 1992 arbeite ich für die Staatsoper Unter den Linden. Im Jahr 2000 wurde ich von der Staatskapelle Berlin zum Chefdirigenten auf Lebenszeit gewählt. Das ist natürlich die größte Ehre, die man haben kann, als Dirigent. Wissen Sie, wenn man Dirigent sein will, muss man aufhören, geliebt sein zu wollen. Man kann geschätzt sein, kritisiert, alles, aber das ist nicht … Das liegt daran, dass der Beruf verbunden ist mit einer gewissen Autorität, die natürlich nicht allen gefällt. Aber ein Orchester kann einem Dirigenten eigentlich das schönste Geschenk geben, das ist musikalisches Vertrauen. Das heißt,wenn die Kapelle mich 2000 als Chefdirigent gewählt hat, war das eine Aussage musikalischen Vertrauens. Nicht unbedingt menschlich, ich bin sicher, es gibt Menschen in der Kapelle, die mich nicht unbedingt mögen. Das ist ja auch okay. Das ist nicht wichtig, aber wenn ein Orchester einstimmig einen Dirigenten auf Lebenszeit wählt, sagen sie: »Wir vertrauen ihm musikalisch.« Das ist das größte Geschenk und die größte Ehre. Nicht wahr?

Was zu meinen Gunsten vorliegt:

Ich bin einer der größten Musiker unserer Zeit. Na ja. Leute schreiben auch negativ über mich. Es gibt ja mehrere Beispiele für gute Pianisten oder andere Instrumentalisten, die sich entschieden haben, Dirigent zu werden, ohne das richtig studiert zu haben. Selten konnten sie deshalb bei beidem ein ähnliches Niveau erreichen. Ich meine nicht, dass ich ein besonderes Niveau erreicht habe, aber ich habe genug Respekt gegenüber dem Beruf des Dirigenten. Nur weil man ein guter Pianist ist, heißt das noch nicht, dass man ein guter Dirigent ist. Und ich habe das sehr ernst genommen.

Ich habe viel für den Frieden im Nahen Osten getan. 2011 stellte ich das Orchester für Gaza zusammen. Um ein Beispiel zu nennen.

Meine Söhne sind durch mich ebenfalls zu einem Leben mit der Musik inspiriert worden.

Was zu meinen Ungunsten vorliegt:

Ich hätte länger als Klavier-Solist auftreten sollen.

Mein Sohn David ist Rapper geworden.

Die Fiesen Sieben

Wie würden Sie, wenn das möglich wäre, Wilhelm Furtwängler ausdrücken, dass Sie noch toller sind als er jemals war?

Denke ich ja nicht. Warum soll ich das ausdrücken? Denke ich ja nicht. Furtwängler repräsentiert für mich das Beste, was man sagen kann über die Art zu musizieren. Was das Musizieren bedeutet. Dass es gleichzeitig aus dem Hirn, aus dem Herzen und aus dem Bauch kommen muss. Da hat er uns einen Weg gezeigt. Man kann eine andere Phrase, ein anderes Tempo machen, das ist ja klar. Jeder von uns hat eine eigene Meinung. Aber was das Musizieren bedeutet, was es sein kann, was es sein muss, da ist er für mich bis heute das beste Beispiel, dass es immer von der Seele kommt.

Woran, Herr Barenboim, merkt man einem Orchester an, dass es von einem 69-Jährigen dirigiert wird?

Weiß ich nicht, ich habe keine Vergleichsmöglichkeit. Ich bin nur 69, weder weniger noch mehr.

Haben Sie mit 39 anders dirigiert?

Ja und nein. Der Mensch ist mit 39 auch anders als mit 69. Die direkte physische Kraft ist vielleicht nicht ganz so stark und so direkt, aber man hofft, dass man andere Qualitäten hat, die man früher vielleicht nicht hatte.

Welcher Teil von Beethovens 9. Sinfonie ist langweilig?

Die Pausen. Zwischen den Sätzen.

Was macht man, wenn man während einer sehr, sehr langen Wagner-Oper auf die Toilette muss?

Nicht daran denken.

Das ist das, was man tut? Man denkt nicht daran?

Was wollen Sie hören? Das ist mir einmal passiert. Ich glaube, ich kann das in der Intimität des Fernsehens erzählen. Das war in Bayreuth – Ring, Rheingold – zweieinhalb Stunden, zwei Stunden vierzig und so. Um 18.00 Uhr beginnt es. Es war im Radio, die Erstaufführung in diesem Jahr. Und ich kam so drei Minuten vor 18.00 Uhr auf meinen Sessel. Hab dann plötzlich gedacht, oh mein Gott, ich bin nicht auf die Toilette gegangen. Dann wusste ich, ich muss das Thema vergessen, sonst wäre eine Katastrophe passiert. Ich wusste, es war zu spät aufzustehen und zurückzukommen. Ich musste das machen. Meine Beine waren vielleicht in einer etwas unangenehmen Position am Ende, aber ich habe es geschafft.

Was ist in Paris viel toller als in Berlin?

Früher hätte man sagen können, das Essen, aber das ist auch nicht mehr der Fall.

Also gibt’s nicht mehr viel? Würden die Ihnen das Opernhaus in Paris schneller fertig bauen als hier? Hier dauert es ja nun bis zum Herbst 2015, zweite Verlängerung, Siesitzen hier, wo wir hier grade sitzen, im Schillertheater. Sie müssen ein bisschen improvisieren.

Die Bastille war auch nicht fertig zeitlich, das Bolschoi-Theater in Moskau war sechs Jahre lang verzögert. Die Scala noch länger. Ich glaube, es ist leider in der Natur der Sache. Die Baubehörden überall auf der Welt haben nicht unseren Sinn für Tempo und Rhythmus.

Wie wirken Sie stärker auf Frauen – als Virtuose am Klavier oder als Dirigent eines mächtigen Klangkörpers, also eines Orchesters?

Das müssen Sie die Frauen fragen.

Das müssen Sie doch gemerkt haben, Herr Barenboim.

Ich habe schon immer viel mehr darauf geachtet, wie ich auf die Frauen reagiere, als wie die Frauen auf mich reagieren. Das ist doch klar.

Ich möchte mich übrigens dafür bedanken, dass Sie mir erlauben zu rauchen.

Das ist zu meinem eigenen Plaisir, weil das duftet …

Das ist ja nicht so selbstverständlich, und ich fühle mich wie ein ganz kleiner Miniatur-Helmut-Schmidt. Ich habe immer mit großem Neid gehört, dass er im Fernsehen rauchen kann.

Also Ihnen würde das auch nichts ausmachen, wenn mehr Menschen im Fernsehen rauchen würden? Das würde Sie nicht stören?

Nein.

Cornelia Funke

(2013)

Das Privileg, bei einer Sendung wie »Thadeusz« Menschen mit einem beeindruckenden Lebenslauf kennenlernen zu dürfen, kann man vielleicht erst wirklich schätzen, wenn man den eigenen Kindern erzählt, wer demnächst in die Sendung kommt. Als feststand, dass Cornelia Funke zugesagt hat, brach zu Hause Wochen vorher Nervosität aus. Sehr schnell war klar, dass die Kinder – beide als Schülerzeitungsredakteure ebenfalls Journalisten – mit zur Sendung kommen müssen.

Cornelia Funke war mit einem kurzen Interview in der Garderobe vor der Sendung sofort einverstanden. Dabei blieb es natürlich nicht. Sie signierte auch sämtliche mitgebrachten und schwer zerlesenen Bücher. »Das Piratenschwein«, »Herr der Diebe«, »Tintenherz«, »Drachenreiter«, »Die Gespensterjäger«, »Die Wilden Hühner«, »Reckless« – alles wurde mit Widmungen versehen und zusätzlich mit kleinen Zeichnungen verziert.

Cornelia Funke erklärte uns hinterher, warum sie es sehr mag, mit Kindern Gespräche zu führen. Denn die fragen nicht nach Auflagen, Bestsellerlisten oder den Windungen der bisherigen Karriere. Kinder fragen schlichtweg das, was sie in genau diesem Moment wirklich interessiert.

Die Einstiegsfrage aus dem Schülerzeitungsinterview übernahm der Moderator folgerichtig in der Sendung: »Hast du einen Hund?«

Die Akte Funke

Mein Name ist Cornelia Maria Funke. Stimmt. Ich bin 54 Jahre alt, stimmt, verwitwet und Mutter von zwei erwachsenen Kindern. Stimmt. Der eine ist gerade erwachsen geworden, sagt er. Mein Geburtsort ist Dorsten, eine Stadt an der Grenze zwischen Münsterland und Ruhrgebiet. Genau, Kühe auf der einen Seite, Schlote auf der anderen. In einer sehr katholischen Gegend. Ja, wahrscheinlich. Meine Schulzeit habe ich dementsprechend unter Nonnen verbracht. Fantastischen Nonnen, muss ich jetzt mal hier sagen. Der Schule verdanke ich ziemlich viel.

Nach dem Abitur hielt mich dann nichts mehr in der westfälischen Provinz. Das hast du als Westfale jetzt aber nicht nett formuliert. Ich zog nach Hamburg, studierte Pädagogik und arbeitete mehrere Jahre als Erzieherin auf einem Bauspielplatz. Stimmt auch. Und mit den Kollegen spreche ich auch heute noch, das ist ziemlich wunderbar. Daneben absolvierte ich ein zweites Studium. An der Fachhochschule für Gestaltung lernte ich, was man über das Illustrieren von Büchern wissen muss. Das stimmt auch. Stimmt alles. Bei meinen ersten Aufträgen als Illustratorin fiel mir dann allerdings auf, wie wenig mir zu den Texten einfiel, weil ich die alle nicht mochte. Der Rest ist die märchenhafte Geschichte, jetzt geht das wieder los, der erfolgreichsten deutschen Kinderbuchautorin der Gegenwart. Da gibt’s aber noch ein paar andere, sag ich jetzt mal. Das erste Kinderbuch, das ich selbst schrieb, heißt »Die große Drachensuche«, erschienen 1988. Genau das habe ich dann mit »Drachenreiter« ein bisschen besser gemacht. 2000 übersetzte mein Cousin Oliver meine Geschichte »Herr der Diebe« in die englische Sprache – und »Drachenreiter«. Das Buch wurde anschließend mehr als 1 Million Mal in Großbritannien und den USA verkauft. 2005 siedelte ich nach Los Angeles über, dort lebe ich nach wie vor. Stimmt alles.

Was zu meinen Gunsten vorliegt:

Eindrucksvolle Bilanz: 50 Bücher, ich glaube, es sind 62, 20 Millionen verkaufte Exemplare, ich glaube, ein bisschen weniger.

Ich glaube, dass jede und jeder Einzelne die Welt verändern kann. Ja. Deswegen engagiere ich mich bei Amnesty International und beim Öko-Programm der Vereinten Nationen. Und bei einem deutschen Programm auch, für Artenvielfalt.

Der Name Cornelia klingt im englischsprachigen Ausland wunderbar exotisch. Das stimmt absolut!

Was zu meinen Ungunsten vorliegt:

Manchmal bricht Dorsten in mir durch. Das haben die Dorstener jetzt aber hoffentlich nicht gehört.

J.K. Rowling, die Erfinderin von Harry Potter, ist noch erfolgreicher als ich. Viiieel erfolgreicher.

»50 Shades of Grey« ist mir auch nicht eingefallen. Dafür bin ich allerdings dankbar.

Die Fiesen Sieben

Was nervt dich an Kindern?

Oooh, das ist jetzt aber schwer für mich.

Ich weiß. Deswegen frage ich’s.

Das dachte ich mir fast. Ääähm … Wenn ich grade mitten im Kapitel bin … Nein, anders. Wenn mein Sohn mich heute noch mit achtzehn anruft, wenn ich mal ausgegangen bin, und sagt: »Hey Mum, ey, ich weiß jetzt echt grad nicht, wo ich bin, weil ich mich im Londoner U-Bahn-System nicht auskenne. Kannst du nach Hause kommen, damit du mir ein Taxi bezahlen kannst?«

Londoner U-Bahn?

Ja, der ist grad in London, und solche Anrufe kriege ich dann noch mit achtzehn. Das nervt.

Was würdest du eher schreiben, wenn du müsstest – einen Serienmörder-Krimi oder ein erotisch aufwühlendes Werk?

Oh, erotisch aufwühlend.

Wirklich? Kein Problem? Trotz Nonnenschule und so was?

Nee, nee, nee, wirklich kein Problem.

Nicht Fantasy, sondern …

Wirklich kein Problem.

Da steht uns ja noch einiges ins Haus, Cornelia, super!

Du lebst in L.A. Welche Schönheitsoperation ist bei dir die wahrscheinlichste? Das ist das Klischee von L.A. …

Oh Mann!

Ja, ich habe gar nicht so weit weg, in San Diego, schon Frauen gesehen, das war unglaublich.

Ich weiß, ich weiß. Das kennt man von L.A., aber ich habe gehört, das verbreitet sich gerade radikal in der ganzen Welt. Ich glaube, das ist eine Großstadtkrankheit. Nee, das wird nicht passieren.

Nein?

Nein, ich möchte mein Gesicht behalten.

Wir können dir was anderes operieren.

Ja wirklich? Was? Zwei Köpfe oder vier Hände, das fände ich interessant.

Mittlerweile gibt es in New York Frauen, die lassen sich die Füße operieren, weil sie die nicht schön finden.

Männer auch, nur um dich mal mit den dunklen Wahrheiten der Welt bekannt zu machen.

Welches Buch, Cornelia, müsstest du neu schreiben?

Von meinen eigenen? Der zweite Teil von »Captain Knitterbart«. Der ist wirklich schlechter als der erste.

Du hast in Interviews schon gesagt, du bist ein sogenannter Tomboy, also ein Mädchen, das sich wie ein Junge verhält. Was wäre denn besser, wenn du ein Mann geworden wärst? Also wenn heute Cornelius Funke vor mir säße.

Ich denke ja im Nachhinein, das wäre nicht besser. Ich dachte ja früher, vieles wäre dann leichter, aber inzwischen möchte ich wirklich nicht als Mann wiedergeboren werden.

Es ist toll als Mann. Du hast dann Bart …

Aber dann müsste ich mich doch in Frauen verlieben.

Ja und?

Das möchte ich nicht so gerne. Ich verliebe mich lieber in Männer.

Welcher Star, den du auf einer Party in L.A. kennengelernt hast, hat dich am meisten erröten lassen?

Den habe ich nicht auf einer Party in L.A., sondern in New York getroffen, das war Jude Law. Der schönste Mann der Welt. Oh mein Gott.

Jude Law ist ein sehr, sehr schöner Mann. Und der hat dich umgehauen?

Ich bin danach mit einem Freund ins Taxi gestiegen und habe gesagt: Warum muss ich erst 53 werden, um zu erfahren, dass Männer so schön sein können?

Du bist als Schriftstellerin berühmt. Welche Berühmtheit wäre noch toller als die als Schriftstellerin? Würdest du, zum Beispiel, lieber Sängerin sein?

Abenteurerin! Unterwasserforscherin zum Beispiel, die in Unterseebooten bis zur tiefsten Tiefe …

Wie viele von denen sind weltberühmt?

Das ist egal.

Ich frage dich aber nach Berühmtheit.

Ach so. Na ja, man wird ja dafür bestimmt auch irgendwie berühmt.

Aber du möchtest nicht Sängerin sein und beim Superbowl die Nationalhymne singen dürfen oder wie Justin Timberlake tanzen?

Nee, Nationalhymne singen, damit habe ich sowieso mein Problem.

Mit Justin Timberlake tanzen?

Nee, der ist doch langweilig.

Mit Jude Law zusammen?

Das ist schon was anderes, aber dafür muss ich ja nicht berühmt werden.

Du kannst »Die Reifeprüfung« mit Jude Law nachdrehen. Du bist Mrs Robinson!

Da ist er ja mittlerweile auch schon etwas zu alt für die andere Rolle!

Marcel Reich-Ranicki

(2009)

Im Oktober 2008 kommt es bei der Verleihung des deutschen Fernsehpreises zu einem Eklat. Der Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki soll mit dem Ehrenpreis für seine Arbeit am »Literarischen Quartett« ausgezeichnet werden. Marcel Reich-Ranicki betritt die Bühne und erklärt dem Moderator Thomas Gottschalk: »Ich lehne diesen Preis ab. Ich gehöre nicht in diese Reihe.« Vorausgegangen war die langatmige Verleihung von Preisen an Sendungen wie »Deutschland sucht den Superstar« oder eine Dokusoap mit dem Titel »Die Ausreißer«. Dann kam Marcel Reich-Ranicki, und erntete für die Preisverweigerung reichlichen und lang anhaltenden Applaus.

Auch wir klatschten freudig mit. Wir waren an diesem Abend bei der Aufzeichnung der Sendung im Kölner Coloneum dabei, weil unsere Gesprächssendung in der Kategorie »Moderation einer Unterhaltungssendung« nominiert war. Zwei Stunden hatten wir bereits auf harten Stühlen ausgeharrt und Laudationen gelauscht, Einspielfilme angeschaut und Dankesreden zugehört. Die Veranstaltung hatte bis zu dem Zeitpunkt, als Marcel Reich-Ranicki die Bühne betrat, wenig Fahrt aufgenommen. Aber nicht nur deshalb war es so begrüßenswert, dass der Literaturkritiker den Preis ablehnte. Vielmehr beeindruckte uns die klare Haltung, mit der hier einer bei der Selbstinszenierung der Film- und Fernsehbranche nicht mitspielen wollte.

Den Fernsehpreis gewannen wir dann schlussendlich nicht. Aber zurück in Berlin war klar, dass wir den Mann, der für einen wahrhaftigen Moment bei der Preisverleihung gesorgt hatte, unbedingt als Gesprächsgast gewinnen mussten. Anfang 2009 kam der Termin zustande, und wir fuhren nach Frankfurt, um Marcel Reich-Ranicki zu treffen.

Bei dem Gespräch wurde sehr schnell deutlich, dass der Reich-Ranicki, den wir aus dem Fernsehen kannten, wirklich identisch war mit demjenigen, der hier in seinem Wohnzimmer vor der Bücherwand im Ledersessel saß. »Das weiß ich nicht«, beantwortete er Fragen, die ihm nicht gefielen, ungeduldig fuchtelte er mit den Händen, wenn es ihm zu langsam voranging. Das Interview war auch deshalb bemerkenswert, weil es immer wieder vom Klingeln des Telefons unterbrochen wurde. Denn Reich-Ranicki hatte unsere Frage, ob der Apparat abgestellt werden könne, kurz und bündig verneint. Beim unfreiwilligen Mithören der Telefonate wurde dann klar, warum: Reich-Ranicki schien durch den Apparat mit der ganzen Welt, zumindest mit der Literaturwelt, verbunden zu sein.

Nach dem Gespräch waren wir uns einig, dass wir das große Glück gehabt hatten, mit Marcel Reich-Ranicki jemanden zu treffen, auf den eine oft sinnlos verwendete Floskel der Fernsehbranche tatsächlich zutraf: Marcel Reich-Ranicki war absolut authentisch.

Die Akte Reich-Ranicki

Mein Name ist Marcel Reich-Ranicki, ich bin 88 Jahre alt und seit 66 Jahren mit meiner Frau Teofila verheiratet. Unser Sohn Andrew ist 60 Jahre alt. Er ist Professor für Mathematik.

Ich bin Herausgeber, Autor, aber vor allem der bedeutendste Literaturkritiker der Nachkriegszeit. Für meine Arbeit als Leiter der Literaturredaktion der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, aber auch für mein Wirken als heimlicher Vorsitzender des Literarischen Quartetts im ZDF bin ich mit unzähligen Preisen ausgezeichnet worden.

Jaja.

Was zu meinen Gunsten vorliegt:

Es gibt wenige, die in Deutschland mehr für das Lesen und die Literatur getan haben als ich.

Nun, das stimmt schon ein wenig. Ich habe viel getan. Aber in meiner Redaktion haben einige Redakteure, hervorragende Redakteure, gearbeitet – Volker Hagel, Uwe Wittstock –, glänzende Leute, hervorragende Leute. Die haben sehr viel in meinem Sinne für die Literatur gemacht.

Meine Autobiografie »Mein Leben« ist so packend und erhellend, dass sie Pflichtlektüre an deutschen Schulen werden sollte.

Na, das würde mich freuen. Aber so direkt verlangen möchte ich das nicht.

Ich bin ein starker Mann.

Sehr übertrieben. Weiß nicht, ob ich so stark bin.

Was zu meinen Ungunsten vorliegt:

Ich bin zornmütig.

Vielleicht, ja.

Ich habe mich erst sehr spät dazu bekannt, dass meine große Liebe nicht der Literatur, sondern der Musik gehört.

Nein, das ist übertrieben. Sie gehört schon der Literatur, aber daneben der Musik. Nein, dass ich Literat, Kritiker geworden bin, war schon richtig.

Meine übermächtige Präsenz hat verhindert, dass sich ein jüngerer Literaturkritiker meines Formats zeigen kann.

Das weiß ich nicht, das muss man noch abwarten.

Da sind schon ganz gute Kritiker. Da könnte man einige Namen aufzählen. Vor allem die, die bei mir gearbeitet haben und heute woanders sind.

Die Fiesen Sieben

Was war schon immer das Verführerischste an Ihnen?

An mir? Das müssen Sie die anderen fragen, nicht mich.

Sie haben Selbstreflexion betrieben, 556 Seiten lang. Sie müssen das ungefähr wissen. Denken Sie an die dreißigjährige Frau aus Norddeutschland, von der Sie im Buch schreiben. Ist das die Verve, mit der Sie die Geschichten vorgetragen haben, ist es der melancholische Blick? Da habe ich jetzt übrigens von Oswald Kolle gehört, dass man das als Mann machen sollte.

Das weiß ich nicht, nicht mal das weiß ich. Sie wollen von mir wissen, womit ich diese Frau, damals, vor – ja, was denn – siebzig Jahren fasziniert habe?

Sie haben auch andere Frauen fasziniert.

Das ist ein bisschen lange her.

Mit welchem Titel, der Ihnen verliehen ist, können Sie etwas besser leben: »Doktor Mabuse der deutschen Literaturkritik«, das war die Frankfurter Rundschau 1997, oder »Geschäftsführer des literarischen Weltgeistes«, Neue Züricher Zeitung, 2000?

Ach, weder noch.

Beides schlecht.

Nein, die gefallen mir nicht.

Wie werden Sie Ihren 90. Geburtstag feiern, Herr Reich-Ranicki?

Oh, den müsste ich erst mal erleben. Es ist noch lange hin.

Was machen Sie, wenn es doch einen Gott gibt?

Oh, die Sorgen mache ich mir nicht. Es gibt keinen!

Sind Sie der Einzige, der das weiß?

Ja! (lacht)

Gut, dann nehmen wir das so hin.

Andere wissen das auch, aber sie haben nicht den Mut, das zu sagen.

Wer weiß es denn noch, außer Ihnen, dass es definitiv keinen gibt?

Ach, sehr viele Leute.

Es heißt immer, Martin Walser sei mindestens Gegner, wenn nicht gar Feind von Reich-Ranicki, weil Sie immer gesagt haben: Das ist nicht wirklich gut, was er da tut. Walser hat geschrieben: »Er liebt wohl die Literatur, aber sie liebt ihn nicht zurück.« Woran spüren Sie, dass er im Irrtum ist, dass Sie doch zurückgeliebt werden?

Ach, ich kann mich nicht beklagen. Die Literatur ist keine Person, sie kann mich nicht lieben. Sie ist auch kein Hund, ein Hund kann mich lieben. Aber nicht die Literatur. Aber mein Interesse ist sehr warm für die Literatur, und sie bereitet mir keine so großen Schwierigkeiten. So kann man es sagen.

Jetzt habe ich noch in Erinnerung, es gab ein Buch von Hermann Hesse. Das haben Sie, im Abstand von drei Jahrzehnten, immer wieder mal gelesen.

Das war der Roman »Der Steppenwolf«.

Und zuerst fanden Sie es gar nicht so schlecht, beim nächsten Mal na ja, da gefiel es Ihnen schon nicht mehr, und beim dritten Mal waren Sie richtig erschrocken.

Ja!

Ist es möglich, dass es Ihnen mit Martin-Walser-Werken andersrum geht? Dass Sie es lange Zeit nicht so gut fanden, und dass Sie jetzt sagen, ach, doch, jetzt hat er mir plötzlich was zu sagen?

Weiß ich nicht. Wenn ich wieder mal ein Buch von ihm lese, kann ich mal darauf achten. Aber vorläufig ist das nicht geplant.

Wie sehr grämen Sie sich darüber, dass Sie 1979, nach einer sehr temperamentvollen oder delikaten Begegnung in einer Fernsehtalkshow, die Briefe von Lilli Palmer nicht beantwortet haben?

Hm.

Das ist schon fast frech, dass Sie in dem Buch schreiben: »Ich habe das nicht beantwortet, aus Gründen, das würde jetzt hier zu weit führen.« Schreiben Sie hier in Ihr Buch rein.

Ja.

Warum?

Na ja, ich wollte mich da nicht auf eine Liebesgeschichte einlassen.

Aber es war nahe dran!?

Ja.

Welche ist die schönste Schriftstellerin, die Ihnen jemals begegnet ist?

Die schönste?

Die schönste. Wir reden über die schönste. Wo Sie dachten, oh! Wo eventuell für einen kleinen Moment lang Ihre Disziplin in Gefahr war, wo Sie sich dachten, für dieses schöne Kind schreibe ich eine wunderschöne …

Weiß ich nicht. Nein, kenne ich nicht.

Aber hätte Ihnen das jemals passieren können, dass Sie eine Rezension schreiben über eine besonders … Nehmen wir an, die Schriftstellerin ist traumschön, nehmen wir an Lilli-Palmer-schön … Dass Sie so ein Gedanke befallen hätte, wollen wir mal nicht so schlecht über sie schreiben.

Berti Vogts

(2008)

Berti Vogts ist ein Weltmann. Er hätte auch zu Hause bleiben können. Als Spieler Europameister und Weltmeister. Verteidigerlegende. Als Bundestrainer die zweitbeste Erfolgsquote nach dem amtierenden Weltmeister-Trainer Joachim Löw. Europameister 1996.

Was er zu Hause hätte machen sollen? Eben das, was die anderen auch machen. Golfen und im Fußballfernsehen herbeiquatschen, was die aktiven Fußballer besser machen könnten.

Berti Vogts hatte Besseres zu tun.

Fußball ist nicht nur in Deutschland ein Spiel, das den Zuschauer mit großen und größten Gefühlen auflädt. In Nigeria, in Aserbaidschan und insbesondere in Schottland wird sehr viel empfunden, wenn der Ball rollt.

Der Erfolgstrainer Hans-Hubert Vogts war also viel mehr als nur auf Montage, wenn er in diesen Ländern die Nationalmannschaft coachte. Stattdessen musste er Verantwortung übernehmen. Für jede überhöhte Erwartung, die die Menschen in diesen Ländern mit ihrer Nationalmannschaft verbanden.

Undenkbar, dass sich Berti Vogts mit waghalsigen Spekulationen über sein Innerstes im Abstrakten verirrt. Schon gar nicht im Fernsehen. Aber es könnte möglich sein, dass ihm nach seinen Erfahrungen mit der deutschen Öffentlichkeit Erwartungen nicht mehr ganz so wichtig waren. Denn eigentlich hat er hier viel mehr geleistet, als jemals von ihm zu erwarten gewesen wäre.

Trotzdem musste dieser intelligente, aufrichtige Mann herhalten. Für jeden miesen Scherz, mit dem sich irgendein niederträchtiger Kleinkünstler dicketun wollte. Klar, der niederrheinische Singsang, die mitunter hölzerne Ausdrucksweise oder seine täppisch geäußerte Neigung zur CDU, irgendwas fand sich immer. Stefan Raab höhnte. Der ist damit selbst wieder etwas reicher, aber trotzdem noch nie im Auftrag aller deutschen Fußballfans irgendein Meister geworden. Mit Berti Vogts über Fußball zu sprechen, ist für jeden, der sich halbwegs für diesen Sport begeistert, das reine Vergnügen. Eine sprechende Enzyklopädie. Nur fehlerfreier als die Onlinelexika, die wir heute kennen. Und großzügiger. Denn was man nicht auf Anhieb versteht, erklärt er gerne noch einmal. Erinnert sich, mit welchem Fuß aus welcher Position Andi Möller damals schoss. Nennt Spielernamen, bei denen selbst die ins Straucheln geraten, die noch die Fußballbilderalben aus der Saison 67/68 ganz genau im Kopf haben. Er verrät, wie man eine Mannschaft baut. Wie lange seine eigene Zeit als Fußballer vergangen ist, erklärt er mit der Trainingskunde, die in ein wirklich dunkles Damals gehört. Im Trainingslager wurde Vogts und seinen Mitspielern verboten, Wasser zu trinken. Das sei schlecht für den Trainingsfortschritt. Stattdessen durften die Spieler gelegentlich Salz lecken.

Würden sich die deutschen Fußballfreunde für die Welt interessieren, dann könnte ihnen Berti Vogts beispielsweise erzählen, wie der afrikanische Fußball wirklich tickt.

Die deutschen Zuschauer lauschen aber lieber andächtig, wie der angebliche Kaiser wieder einmal über zwei Mannschaften schwadroniert, an deren Namen er in der Halbzeitpause wieder erinnert werden muss.

Einen solchen Vergleich würde Berti Vogts niemals anstellen. Denn »der Franz« war sein Mannschaftskamerad in der Nationalelf, und das zählt weiterhin.

Allerdings macht er sich auch keine Illusionen, für was sich die Öffentlichkeit entscheidet, wenn sie zwischen echter Kompetenz und gefälliger Graumeliertheit die Wahl hat. Dazu zitiert er dann sich selbst: »Wenn ich über Wasser gehen könnte, dann würden die Leute sagen: Nicht mal schwimmen kann der.«

Die Akte Vogts

Also, mein Name ist Hans-Hubert Vogts. Viele Menschen nennen mich allerdings Berti. Ich bin 61 Jahre alt und Vater eines erwachsenen Sohnes. Auch wenn ich eine Ausbildung zum Werkzeugmacher hinter mir habe, ist mein Beruf der Fußball. Im Moment bereite ich als Nationaltrainer die Mannschaft von Aserbaidschan auf die Weltmeisterschaftsqualifikation 2010 vor.

Was zu meinen Gunsten vorliegt:

Ich habe als Fußballer die größten Titel geholt, die man gewinnen kann.

Als Spieler war ich 1974 Weltmeister, als Trainer 1996 Europameister mit der deutschen Fußballnationalmannschaft.

Ich werde weltweit vermisst. Warum eigentlich?

Anders als viele Fußballstars der heutigen Zeit habe ich nicht den Boden unter den Füßen verloren und verstehe mich auch prima mit Menschen, die nicht Millionäre sind. Na ja, ich glaube, dass die meisten Fußballer aus meiner Zeit das sagen können. Die heutige Generation wird halt anders gesehen. Wir leben heute in einem Medienspektakel, das war früher nicht so. Deshalb hoffe ich, dass die Fußballer, wenn sie vierzehn, fünfzehn Jahre gespielt haben, immer noch den Boden unter den Füßen haben.

Was zu meinen Ungunsten vorliegt:

Ein schlimmes Eigentor gegen Österreich bei der »Schande von Córdoba« 1978.

Das musste ich leider jetzt noch mal erleben … als ich in Österreich war.

Ich habe erhebliche Zweifel, ob es unter Journalisten auch anständige Menschen gibt.

Doch, es gibt anständige Menschen unter Journalisten, dasstimmt. Einige sollten ihren Beruf allerdings ernster nehmen, dazu stehe ich auch.

Ich bin in der falschen Partei.

Das sehe ich anders, ich bin in der richtigen Partei. Das habe ich damals schon in einem Gespräch mit meinem väterlichen Freund Helmut Kohl gesagt. »Mensch, Herr Kohl, bei Borussia Mönchengladbach war die Farbe schwarz-grün. Es wäre ganz schön, wenn wir im Land auch mal schwarz-grün wären. Das ist wirklich wichtig für unser Land, weil die Grünen auf gewisse Dinge aufmerksam gemacht haben.« Er sah das natürlich damals total anders. Aber ich finde das nach wie vor.

Die Fiesen Sieben

Was wäre für Sie besser, wenn es niemals einen Franz Beckenbauer gegeben hätte?

Ich bin froh, dass es einen Franz Beckenbauer gegeben hat.

Was wäre für Sie besser, wenn Sie auf eine Körpergröße von 1,85 Meter hochgewachsen wären?

Dann hätte ich mehr Kopfballtore erzielt.

Wen würden Sie heute noch mal gerne aus vollem Lauf zu Fall bringen? Ah, da geht so ein genießerisches Lächeln über das Gesicht. Das muss doch ein schönes Gefühl sein.

Einen netten Journalisten aus Hamburg.

Den Namen wollen Sie wahrscheinlich nicht nennen.

Nein.

Welcher noch arbeitende Trainer wird niemals begreifen, wie moderner Fußball geht? Leute, die den Sportteil in der Zeitung lesen, würden jetzt im Affekt antworten: »Natürlich kann das nur Otto Rehhagel sein.«

Nein, im Gegenteil, nein, nein. Alle Trainer begreifen den modernen Fußball.

Alle?

Alle.

Was war Ihnen zuletzt peinlich?

Was war mir peinlich? Als ich zu lange warten musste auf mein Visum in Aserbaidschan.

Das war Ihnen peinlich!?

Ja.

Weil Sie sich dachten, ich bin hier der Nationaltrainer und muss auf das Visum warten?

Ich dachte, ich könnte da einfach durchgehen. Aber den Nationaltrainer kannten sie nicht.

Wer darf nicht Berti zu Ihnen sagen?

Alle dürfen Berti zu mir sagen.

Dominique Horwitz

(2007)

In manchen Gesprächen lässt sich mit Worten allein nur ungenügend ausdrücken, was erzählt werden will. Gott sei Dank gibt es das Fernsehen: Hier kann gestikuliert werden, manche Gäste unternehmen sogar den Versuch, im Sitzen vorzuspielen, was sie meinen. Ein Augenaufschlag, ein verzerrter Mund machen oft viel besser klar, worum es dem Gast geht.

Dominique Horwitz erkannte recht schnell, dass es nicht einfach wird, die komplizierten Wendungen zu erklären, die der Versuch, seiner Freundin einen Heiratsantrag zu machen, genommen hatte. Und er hatte ganz offensichtlich großen Spaß daran, die vorgezeichnete Gesprächssituation – einer fragt, einer antwortet – zu kippen. In der nüchternen Atmosphäre eines Fernsehstudios einen intimen Moment zu schaffen und die durch den Tisch vorgegebene Distanz zwischen Gast und Moderator zu durchbrechen, reizte den Schauspieler ungemein. Und so kam es bei der Frage, wie es ihm gelungen sei, der zunächst heiratsunwilligen Freundin ein »Ja« zu entlocken, zu einer sehr schönen Überrumpelung: Mit sichtlichem Vergnügen griff Horwitz plötzlich über den Tisch, nahm die Hand des überraschten Moderators und stellte den Heiratsantrag nach, mit Jörg Thadeusz in der Rolle der Umworbenen. Danach war sehr klar: schwierig, so ein Antrag. Für alle Beteiligten.

Die Akte Horwitz

Ich bin vor fünfzig Jahren in Paris – jetzt habe ich meine Brille natürlich nicht. Das ist jetzt ja ’ne coole Nummer! Können Sie einfach das Blatt für mich halten? Ich bin vor fünfzig Jahren in Paris zur Welt gekommen und bin bis heute französischer Staatsbürger. Richtig! In diesem Sommer habe ich zum zweiten Mal geheiratet. Mehr als richtig und mehr als schön. Aus meiner ersten Ehe stammen meine beiden Kinder Miriam und Laslo. Mein Geld verdiene ich vor allem als Schauspieler und Sänger. Man kann eigentlich sagen, ausschließlich. Mit meiner Frau und ihren beiden Kindern, mit unseren beiden Kindern, lebe ich in Weimar. Es sind zwar ihre Kinder, aber es sind auch unsere.

Was zu meinen Gunsten vorliegt:

Ich bin in meinem Beruf absolute Spitze, ohne jemals eine Schauspielschule besucht zu haben. Stimmt nicht ganz, drei Monate war ich drauf, dann bin ich wieder runtergegangen.

Ich kann fantastisch singen. Ich verdiene Geld damit. Es ist in Ordnung, würde ich jetzt sagen. Das kann jeder auf meiner neuen CD »Ne me quitte pas« nachhören, die erscheint am 28. September. Das stimmt!

Ich kenne mich mit Essen und Trinken aus. Frauen fahren auf mich ab. Okay.

Was zu meinen Ungunsten vorliegt:

Ich habe meine Ausbildung zum Herrenausstatter im KaDeWe nicht abgeschlossen. Das ist ganz richtig, denn ich habe sie auch nicht begonnen. Denn ich war ein einfacher Verkäufer in der Herrenartikelabteilung im KaDeWe.

Ich habe der deutschen Fußballnationalmannschaft 1974 die Weltmeisterschaft nicht gegönnt. Das stimmt auch. Und auch weitere Titel nicht. Das hat lange gedauert, lange,lange, lange, bis ich dachte »Wow, sind die geil«. Hat mich doch sehr … nö, das stimmt. Muss ich das kommentieren? Na, ich bin 1971 aus Frankreich nach Deutschland, und das war 26 Jahre nach Ende des Krieges, und jeder, der ein bisschen ein graues Haar hatte, war für mich schon ein alter Nazi. Ich übertreibe ein bisschen. Da bin ich ja ein bisschen einfach gestrickt. Das hat sich dann zum Glück auch biologisch geklärt. Viele dieser alten Nazis sind, gottlob, nicht mehr unter uns.

Ich durfte noch keinen Megabrutalo spielen, obwohl ich das gerne einmal machen würde. Völlig richtig!

Und ich finde Thüringen besser als Brandenburg!

Die Fiesen Sieben

Wann hätten Sie aufgehört, Ihrer jetzigen Frau Heiratsanträge zu machen? Es waren ja schon über hundert, wann hätten Sie denn mal gestoppt?

Ja, hundert, das wird nicht reichen, schätze ich mal.

Ich kann mir das nicht vorstellen, wie funktioniert das? Da bereiten Sie ganz viele romantische Abende vor und dann sagen Sie »Jetzt aber, jetzt aber«?

Niemals, niemals. Ich würde niemals einen Antrag machen, also einen richtigen: Stuhl beiseite, knien, Hand nehmen, in die Augen gucken (greift über den Tisch, nimmt Jörg Thadeusz’ Hand, schaut verträumt), »Willst du meine Frau werden?« … Und dann sagt sie »Nein«. Das wäre der Tod!

Wie würde es denn gehen? Nehmen Sie meine Hand noch mal, konzentrieren Sie sich, sehen Sie in mir dieses schöne Geschöpf. Schauen Sie nicht so skeptisch. Sie müssen das können, Sie sind Schauspieler.

Okay. Anna! Würdest du, würdest du … meine Frau werden wollen?

Schön! Aber so ist es nicht gelaufen.

Nein, niemals. Ich bin nämlich eher der Typ, um den man anhält. Ich bin eher das zarte Pflänzchen, das man aufhebt, am Wegesrand.

Ja, aber – Sie müssen es doch irgendwie getan haben.